2025年福建地区中考历史复习-专题二 全球华侨华人促进中国和平统一大会在香港举办——中国古代的政治、经济 课件

文档属性

| 名称 | 2025年福建地区中考历史复习-专题二 全球华侨华人促进中国和平统一大会在香港举办——中国古代的政治、经济 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 144.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-13 21:06:22 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

专题二 全球华侨华人促进中国和平统一大会在

香港举办——中国古代的政治、经济

第二部分 福建中考专题突破

2025年中考历史一轮复习

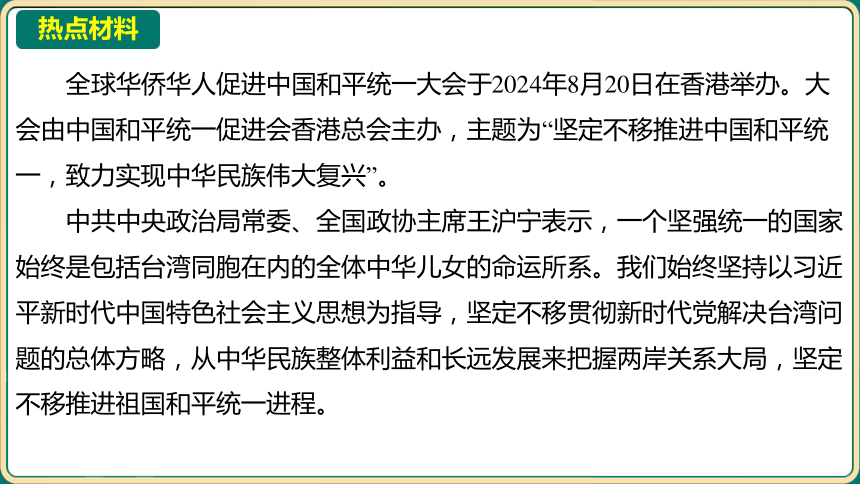

热点材料

全球华侨华人促进中国和平统一大会于2024年8月20日在香港举办。大

会由中国和平统一促进会香港总会主办,主题为“坚定不移推进中国和平统

一,致力实现中华民族伟大复兴”。

中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁表示,一个坚强统一的国家

始终是包括台湾同胞在内的全体中华儿女的命运所系。我们始终坚持以平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移贯彻新时代党解决台湾问

题的总体方略,从中华民族整体利益和长远发展来把握两岸关系大局,坚定

不移推进祖国和平统一进程。

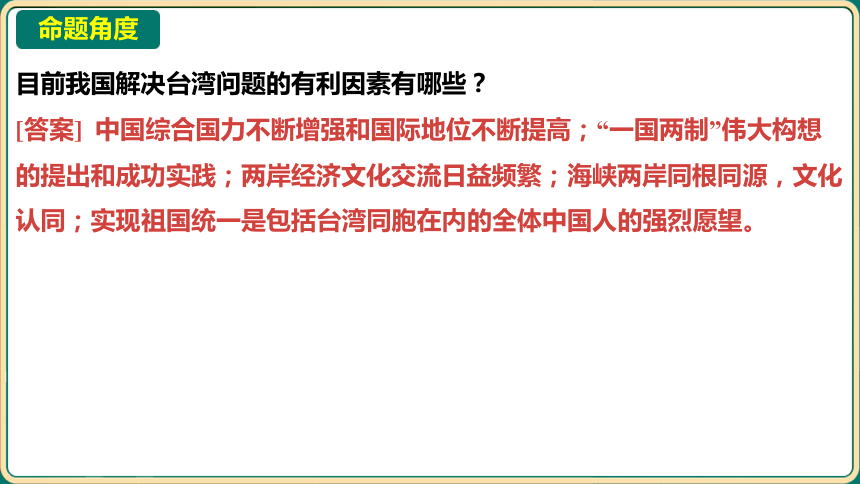

命题角度

目前我国解决台湾问题的有利因素有哪些?

[答案] 中国综合国力不断增强和国际地位不断提高;“一国两制”伟大构想

的提出和成功实践;两岸经济文化交流日益频繁;海峡两岸同根同源,文化

认同;实现祖国统一是包括台湾同胞在内的全体中国人的强烈愿望。

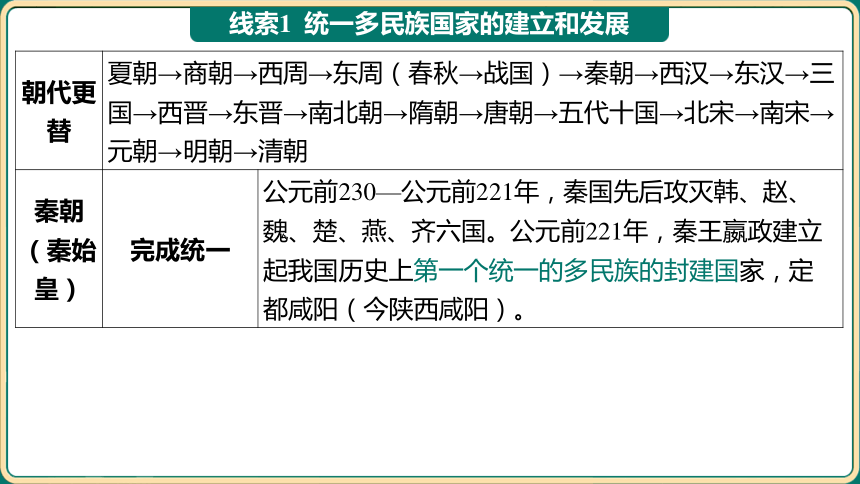

线索1 统一多民族国家的建立和发展

朝代更 替 夏朝→商朝→西周→东周(春秋→战国)→秦朝→西汉→东汉→三 国→西晋→东晋→南北朝→隋朝→唐朝→五代十国→北宋→南宋→ 元朝→明朝→清朝 秦朝 (秦始 皇) 完成统一 公元前230—公元前221年,秦国先后攻灭韩、赵、

魏、楚、燕、齐六国。公元前221年,秦王嬴政建立

起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,定

都咸阳(今陕西咸阳)。

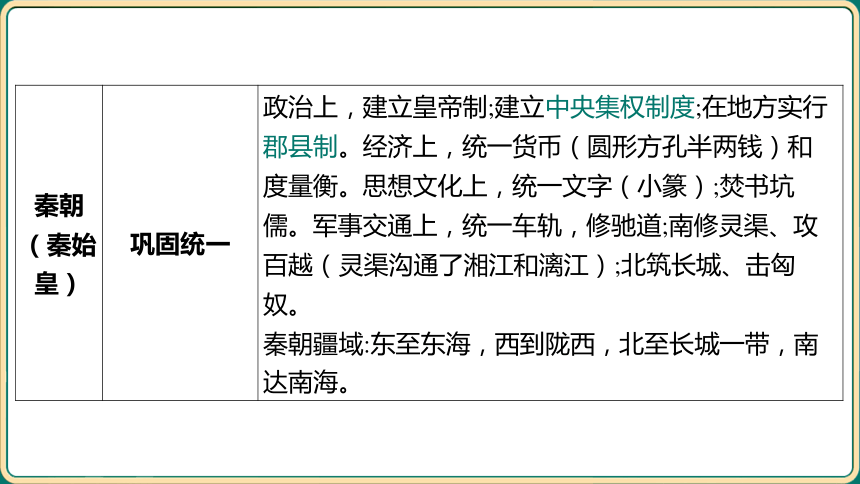

秦朝 (秦始 皇) 巩固统一 政治上,建立皇帝制;建立中央集权制度;在地方实行

郡县制。经济上,统一货币(圆形方孔半两钱)和

度量衡。思想文化上,统一文字(小篆);焚书坑

儒。军事交通上,统一车轨,修驰道;南修灵渠、攻

百越(灵渠沟通了湘江和漓江);北筑长城、击匈

奴。

秦朝疆域:东至东海,西到陇西,北至长城一带,南

达南海。

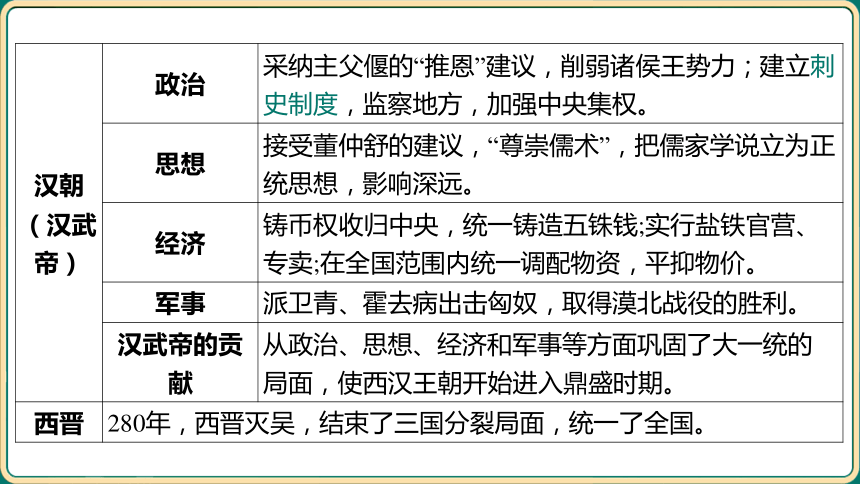

汉朝 (汉武 帝) 政治 采纳主父偃的“推恩”建议,削弱诸侯王势力;建立刺

史制度,监察地方,加强中央集权。

思想 接受董仲舒的建议,“尊崇儒术”,把儒家学说立为正

统思想,影响深远。

经济 铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;实行盐铁官营、

专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价。

军事 派卫青、霍去病出击匈奴,取得漠北战役的胜利。

汉武帝的贡 献 从政治、思想、经济和军事等方面巩固了大一统的

局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

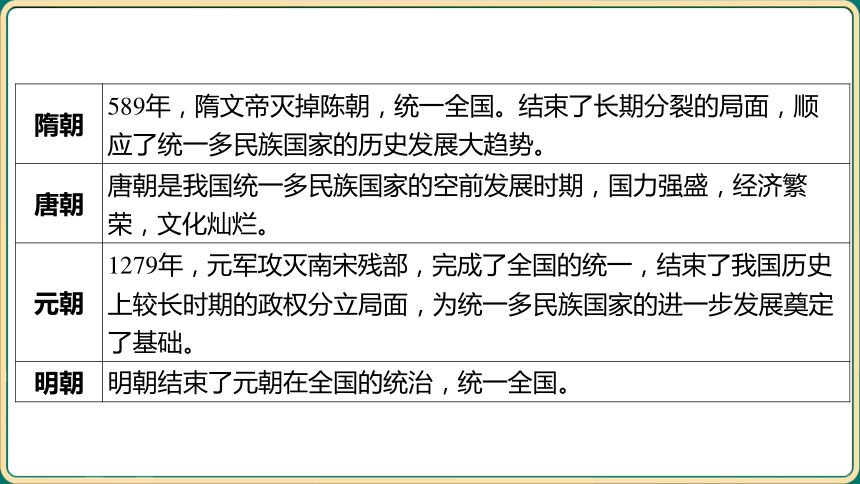

西晋 280年,西晋灭吴,结束了三国分裂局面,统一了全国。 隋朝 589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。结束了长期分裂的局面,顺

应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

唐朝 唐朝是我国统一多民族国家的空前发展时期,国力强盛,经济繁

荣,文化灿烂。

元朝 1279年,元军攻灭南宋残部,完成了全国的统一,结束了我国历史

上较长时期的政权分立局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定

了基础。

明朝 明朝结束了元朝在全国的统治,统一全国。

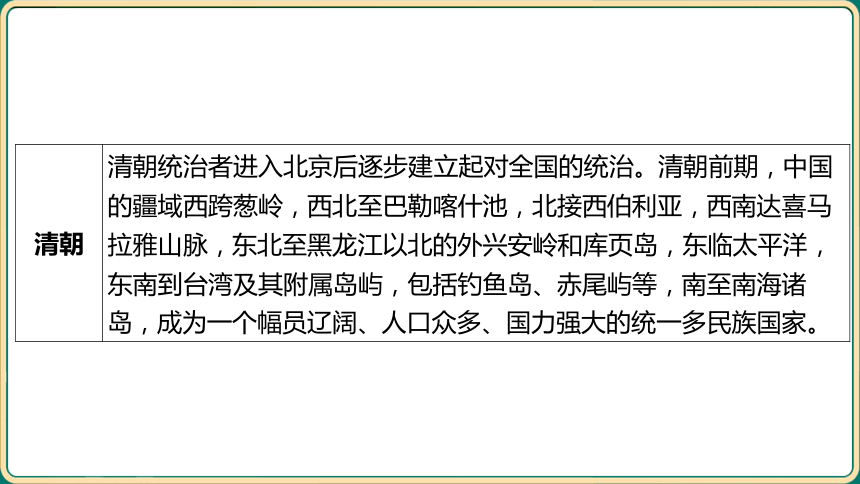

清朝 清朝统治者进入北京后逐步建立起对全国的统治。清朝前期,中国

的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马

拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,

东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸

岛,成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家。

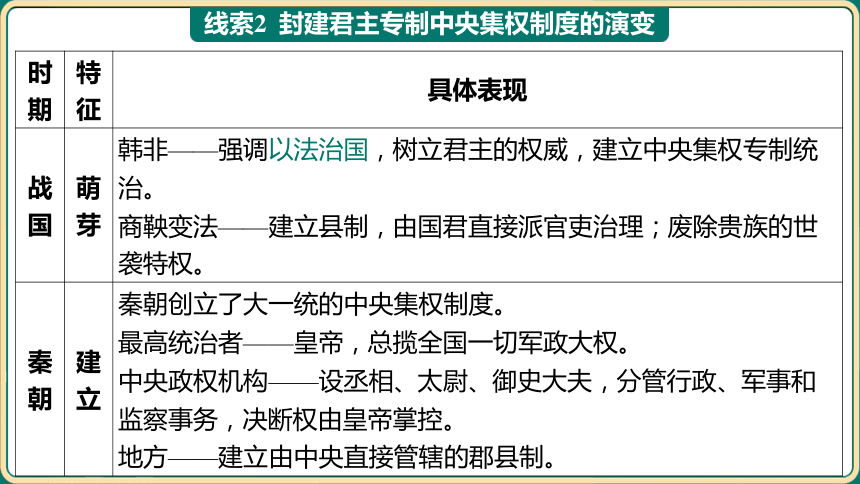

线索2 封建君主专制中央集权制度的演变

时 期 特 征 具体表现

战 国 萌 芽 韩非——强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统

治。

商鞅变法——建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世

袭特权。

秦 朝 建 立 秦朝创立了大一统的中央集权制度。

最高统治者——皇帝,总揽全国一切军政大权。

中央政权机构——设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和

监察事务,决断权由皇帝掌控。

地方——建立由中央直接管辖的郡县制。

时 期 特 征 具体表现

汉 朝 巩 固 汉武帝巩固大一统局面,加强中央集权。

“推恩令”——削弱诸侯国势力,使中央大大加强了对地方的控

制。

“尊崇儒术”——儒学成为国家的统治思想,居于主导地位,为历

代王朝所推崇,影响深远。

铸币权和盐铁经营权收归中央,统一铸造五铢钱,在全国范围内

统一调配物资、平抑物价——巩固经济上的大一统局面。使中央

对经济的掌控大大加强,国家财政状况得到很大改善,为汉武帝

许多政策的推行奠定了经济基础。

时 期 特 征 具体表现

隋 唐 完 善 进一步完善三省六部制,设中书省、门下省、尚书省,明确中央

机构的职权及决策程序。

北 宋 加 强 “杯酒释兵权”,解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队。

控制对军队的调动,经常调换军队将领,定期换防。在中央,采

取分化事权的办法削弱相权。在地方,派文臣担任各地州县的长

官;在各州府设置通判,以分知州的权力;取消节度使收税的权力;

在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。这样就将地方的政

权、财权、军权都收归中央。

时 期 特 征 具体表现

元 朝 发 展 建立行省制度,在中央设中书省(掌管全国的行政事务)、枢密

院(负责全国的军事事务)和御史台(负责监察事务),在地方

设行中书省。西藏地区由宣政院直接统辖。

明 朝 强 化 在中央,废除丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工

六部的职权,使六部直接向皇帝负责。

在地方,将原来行中书省的权力一分为三,设立“三司”

(布政使司、按察使司、都指挥使司,分管民政和财政、司法、

军务)。

设立“厂卫”特务机构(锦衣卫、东厂),监视官民。

提倡尊孔崇儒;实行“八股取士”,禁锢思想。

时 期 特 征 具体表现

清 朝 顶 峰 进一步加强中央集权,维护政治上的大一统。雍正时设立军机

处,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝旨意传达给中央

各部和地方机构去执行。思想文化方面提倡尊孔读经;大兴文字

狱和文化专制政策,禁锢人们的思想言论。

线索3 地方行政制度的演变

时 期 制度或 机构 内容

西 周 分封制 (1)目的:稳定周初政治形势,巩固疆土。

(2)内容:周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲、功

臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸

侯国。诸侯需要向周王进献贡物,服从周王调兵。受封者可

以在自己的封地内进行再分封,从而确立了周王朝的社会等

级制度“分封制”。

(3)作用:控制地方,稳定政局,扩大统治范围。

战 国 秦国县 制 确立县制,由国君直接派官吏治理。

时 期 制度或 机构 内容

秦 朝 郡县制 地方设郡、县二级行政机构,郡县的长官都由朝廷直接任

免。

西 汉 “推恩 令” 诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟

作为侯国,由皇帝制定封号。

西域都 护府 公元前60年,西汉朝廷设西域都护府,以西域都护为管理西

域的最高长官。西域都护府的设置,标志着西域正式归属中

央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的

广大地区。

时 期 制度或 机构 内容

唐 朝 安西都 护府、 北庭都 护府 中央政权统一西域后设置,管辖西域的天山南北地区。

元 朝 行省制 度 地方设行中书省,简称“行省”。我国省级行政区的设立,始

于元朝。

宣政院 在西藏地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌

管西藏的军民各项事务,从此,中央政府对西藏正式行使行

政管辖。

时 期 制度或 机构 内容

元 朝 澎湖巡 检司 在澎湖岛设置了澎湖巡检司,管辖澎湖和琉球(今台湾),

这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构。

北庭都 元帅府 设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强了对西

域的管辖。

清 朝 台湾府 1684年,设置台湾府,隶属福建省。1885年,台湾正式建

省,成为中国的一个行省。

时 期 制度或 机构 内容

清 朝 驻藏大 臣 1727年,清朝设置驻藏大臣,1793年,《钦定藏内善后章

程》明确驻藏大臣政治上与达赖、班禅地位平等,共同管理

西藏政教事务,加强了对西藏的管辖。

伊犁将 军 乾隆帝时,设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个

新疆地区。

线索4 选官制度的演变

时期 制度 具体表现 战国 军功爵制 商鞅变法奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地 (直接触犯了旧贵族的利益)。 隋朝 科举制 (创立) 隋文帝 注重考察人才的学识,初步建立起通

过考试选拔人才的制度。

隋炀帝 进士科的创立,标志着科举制的正式

确立,强调以才能作为选官标准。

唐朝 科举制 (完善) 唐太宗 增加科举考试科目,进士科逐渐成为

最重要的科目。

时期 制度 具体表现 唐朝 科举制 (完善) 武则天 创立殿试、武举制度。

唐玄宗 诗赋成为进士科的主要考试内容。

宋朝 科举制 (发展) 实行重文轻武政策,注重发展文教事业,增加科举取 士名额,提高进士地位。 明清 科举制 (僵化) 八股取士。明朝严格规定考试的题目必须来自“四书” “五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书章 句集注》为标准,不得自己随意发挥。答卷的文体格 式、段落划分,都有严格规定,答卷由八个部分组 成,称为“八股文”。 线索5 经济

朝代 事件 概述

西汉 丝绸 之路 (1)陆上丝绸之路:从长安出发,穿过河西走廊,经西域到中

亚、西亚,再到欧洲和北非。从中原传至西域:汉朝的丝绸、漆

器等物品;开渠、凿井、铸铁等技术。从西域传入中原:良种马、

香料、玻璃、宝石等;核桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物;多种乐器

和歌舞等。

(2)海上丝绸之路:汉武帝时期,先后开辟了多条海上航线。

从山东沿岸出发,穿过黄海,可到达朝鲜、日本;从东南沿海港

口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,

通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和锡兰(今斯里兰

卡)。

朝代 事件 概述

西汉 丝绸 之路 (3)作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同

其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

魏晋 南北 朝 江南 地区 的开 发 (1)原因:①北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动

力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。(根本原因)

②南方自然条件优越,气候宜人、雨量充沛、土地肥沃。③江

南地区战争较少,社会较安定。④南方的一些统治者实行有利

于生产发展的政策。⑤南北方人民共同劳动开发。

朝代 事件 概述

魏晋 南北 朝 江南 地区 的开 发 (2)表现:①农业方面,耕地面积不断增加,农业生产技术的

改进,水利工程的兴修,使江南地区的农业向精耕细作方向发

展。②手工业方面,缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、

制盐等方面都有显著的发展。③商业兴旺,城市繁荣。南朝都

城建康是当时商业最为活跃的大都市。④江南地区的开发也促

进了海外贸易的发展,当时的海上交通和海外贸易都远超前

代,并为后世海外交流的兴盛打下了基础。

(3)影响:江南地区的开发对我国经济发展产生了深远影响,

为经济重心的逐渐南移奠定了基础。

朝代 事件 概述

唐朝 “贞 观之 治” 唐太宗在位20多年,政治比较清明,经济得到进一步发展,国

力增强,文教昌盛,民族和睦,历史上称之为“贞观之治”,为

以后唐朝进入全盛时期奠定了坚实的基础。

“开 元盛 世” 唐玄宗在位的前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民族和

睦,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了

鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

朝代 事件 概述

南宋 中国 古代 经济 重心 南移 完成 (1)在先秦和秦汉时期,长江以北的中原地区开发较早,农业

发达,经济重心在北方。

(2)自东汉后期开始,江南社会经济逐步得到发展。

(3)自东晋后期以来,江南地区经济的发展速度加快。

(4)唐朝中期以后,开始了十分明显的经济重心南移的趋势。

(5)两宋时期,长江以南地区成为中国经济最活跃和最发达的

地区。

(6)南宋时,经济重心南移最后完成。

朝代 事件 概述

清代 清朝 前期 经济 发展 (1)农业:耕地面积不断扩大;推广玉米、甘薯等高产作物,粮

食产量有大幅度提高。

(2)手工业:丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产

品精良。当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具

规模。

(3)清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁;商

业活动中形成一些大的商帮,如晋商、徽商。

朝代 事件 概述

清代 闭关 锁国 政策 (1)概况:①顺治时期,颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易;②

强迫山东至广东沿海居民内迁数十里,不准商船、渔舟“片帆出

海”;③清朝在台湾设立行政建制后,开放宁波、漳州等地,作

为对外通商口岸,并对出口的商品种类和出海船只的载重量作

出严格限制;④1757年,下令关闭其他港口,只开放广州一处作

为对外通商口岸,规定由朝廷特许的“广州十三行”统一经营对

外贸易。

朝代 事件 概述

清代 闭关 锁国 政策 (2)影响:清朝的闭关锁国政策推行了近两百年,面对西方殖

民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用;但是清廷故步自

封,闭关自守,导致国家的闭塞,使中国错失了向西方学习先

进的科学知识和生产技术的机会,逐渐落伍于世界历史的发展

进程。

专题二 全球华侨华人促进中国和平统一大会在

香港举办——中国古代的政治、经济

第二部分 福建中考专题突破

2025年中考历史一轮复习

热点材料

全球华侨华人促进中国和平统一大会于2024年8月20日在香港举办。大

会由中国和平统一促进会香港总会主办,主题为“坚定不移推进中国和平统

一,致力实现中华民族伟大复兴”。

中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁表示,一个坚强统一的国家

始终是包括台湾同胞在内的全体中华儿女的命运所系。我们始终坚持以平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移贯彻新时代党解决台湾问

题的总体方略,从中华民族整体利益和长远发展来把握两岸关系大局,坚定

不移推进祖国和平统一进程。

命题角度

目前我国解决台湾问题的有利因素有哪些?

[答案] 中国综合国力不断增强和国际地位不断提高;“一国两制”伟大构想

的提出和成功实践;两岸经济文化交流日益频繁;海峡两岸同根同源,文化

认同;实现祖国统一是包括台湾同胞在内的全体中国人的强烈愿望。

线索1 统一多民族国家的建立和发展

朝代更 替 夏朝→商朝→西周→东周(春秋→战国)→秦朝→西汉→东汉→三 国→西晋→东晋→南北朝→隋朝→唐朝→五代十国→北宋→南宋→ 元朝→明朝→清朝 秦朝 (秦始 皇) 完成统一 公元前230—公元前221年,秦国先后攻灭韩、赵、

魏、楚、燕、齐六国。公元前221年,秦王嬴政建立

起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,定

都咸阳(今陕西咸阳)。

秦朝 (秦始 皇) 巩固统一 政治上,建立皇帝制;建立中央集权制度;在地方实行

郡县制。经济上,统一货币(圆形方孔半两钱)和

度量衡。思想文化上,统一文字(小篆);焚书坑

儒。军事交通上,统一车轨,修驰道;南修灵渠、攻

百越(灵渠沟通了湘江和漓江);北筑长城、击匈

奴。

秦朝疆域:东至东海,西到陇西,北至长城一带,南

达南海。

汉朝 (汉武 帝) 政治 采纳主父偃的“推恩”建议,削弱诸侯王势力;建立刺

史制度,监察地方,加强中央集权。

思想 接受董仲舒的建议,“尊崇儒术”,把儒家学说立为正

统思想,影响深远。

经济 铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;实行盐铁官营、

专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价。

军事 派卫青、霍去病出击匈奴,取得漠北战役的胜利。

汉武帝的贡 献 从政治、思想、经济和军事等方面巩固了大一统的

局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

西晋 280年,西晋灭吴,结束了三国分裂局面,统一了全国。 隋朝 589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。结束了长期分裂的局面,顺

应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

唐朝 唐朝是我国统一多民族国家的空前发展时期,国力强盛,经济繁

荣,文化灿烂。

元朝 1279年,元军攻灭南宋残部,完成了全国的统一,结束了我国历史

上较长时期的政权分立局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定

了基础。

明朝 明朝结束了元朝在全国的统治,统一全国。

清朝 清朝统治者进入北京后逐步建立起对全国的统治。清朝前期,中国

的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马

拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,

东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸

岛,成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家。

线索2 封建君主专制中央集权制度的演变

时 期 特 征 具体表现

战 国 萌 芽 韩非——强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统

治。

商鞅变法——建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世

袭特权。

秦 朝 建 立 秦朝创立了大一统的中央集权制度。

最高统治者——皇帝,总揽全国一切军政大权。

中央政权机构——设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和

监察事务,决断权由皇帝掌控。

地方——建立由中央直接管辖的郡县制。

时 期 特 征 具体表现

汉 朝 巩 固 汉武帝巩固大一统局面,加强中央集权。

“推恩令”——削弱诸侯国势力,使中央大大加强了对地方的控

制。

“尊崇儒术”——儒学成为国家的统治思想,居于主导地位,为历

代王朝所推崇,影响深远。

铸币权和盐铁经营权收归中央,统一铸造五铢钱,在全国范围内

统一调配物资、平抑物价——巩固经济上的大一统局面。使中央

对经济的掌控大大加强,国家财政状况得到很大改善,为汉武帝

许多政策的推行奠定了经济基础。

时 期 特 征 具体表现

隋 唐 完 善 进一步完善三省六部制,设中书省、门下省、尚书省,明确中央

机构的职权及决策程序。

北 宋 加 强 “杯酒释兵权”,解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队。

控制对军队的调动,经常调换军队将领,定期换防。在中央,采

取分化事权的办法削弱相权。在地方,派文臣担任各地州县的长

官;在各州府设置通判,以分知州的权力;取消节度使收税的权力;

在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。这样就将地方的政

权、财权、军权都收归中央。

时 期 特 征 具体表现

元 朝 发 展 建立行省制度,在中央设中书省(掌管全国的行政事务)、枢密

院(负责全国的军事事务)和御史台(负责监察事务),在地方

设行中书省。西藏地区由宣政院直接统辖。

明 朝 强 化 在中央,废除丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工

六部的职权,使六部直接向皇帝负责。

在地方,将原来行中书省的权力一分为三,设立“三司”

(布政使司、按察使司、都指挥使司,分管民政和财政、司法、

军务)。

设立“厂卫”特务机构(锦衣卫、东厂),监视官民。

提倡尊孔崇儒;实行“八股取士”,禁锢思想。

时 期 特 征 具体表现

清 朝 顶 峰 进一步加强中央集权,维护政治上的大一统。雍正时设立军机

处,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣照皇帝旨意传达给中央

各部和地方机构去执行。思想文化方面提倡尊孔读经;大兴文字

狱和文化专制政策,禁锢人们的思想言论。

线索3 地方行政制度的演变

时 期 制度或 机构 内容

西 周 分封制 (1)目的:稳定周初政治形势,巩固疆土。

(2)内容:周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲、功

臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸

侯国。诸侯需要向周王进献贡物,服从周王调兵。受封者可

以在自己的封地内进行再分封,从而确立了周王朝的社会等

级制度“分封制”。

(3)作用:控制地方,稳定政局,扩大统治范围。

战 国 秦国县 制 确立县制,由国君直接派官吏治理。

时 期 制度或 机构 内容

秦 朝 郡县制 地方设郡、县二级行政机构,郡县的长官都由朝廷直接任

免。

西 汉 “推恩 令” 诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟

作为侯国,由皇帝制定封号。

西域都 护府 公元前60年,西汉朝廷设西域都护府,以西域都护为管理西

域的最高长官。西域都护府的设置,标志着西域正式归属中

央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的

广大地区。

时 期 制度或 机构 内容

唐 朝 安西都 护府、 北庭都 护府 中央政权统一西域后设置,管辖西域的天山南北地区。

元 朝 行省制 度 地方设行中书省,简称“行省”。我国省级行政区的设立,始

于元朝。

宣政院 在西藏地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌

管西藏的军民各项事务,从此,中央政府对西藏正式行使行

政管辖。

时 期 制度或 机构 内容

元 朝 澎湖巡 检司 在澎湖岛设置了澎湖巡检司,管辖澎湖和琉球(今台湾),

这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构。

北庭都 元帅府 设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强了对西

域的管辖。

清 朝 台湾府 1684年,设置台湾府,隶属福建省。1885年,台湾正式建

省,成为中国的一个行省。

时 期 制度或 机构 内容

清 朝 驻藏大 臣 1727年,清朝设置驻藏大臣,1793年,《钦定藏内善后章

程》明确驻藏大臣政治上与达赖、班禅地位平等,共同管理

西藏政教事务,加强了对西藏的管辖。

伊犁将 军 乾隆帝时,设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个

新疆地区。

线索4 选官制度的演变

时期 制度 具体表现 战国 军功爵制 商鞅变法奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地 (直接触犯了旧贵族的利益)。 隋朝 科举制 (创立) 隋文帝 注重考察人才的学识,初步建立起通

过考试选拔人才的制度。

隋炀帝 进士科的创立,标志着科举制的正式

确立,强调以才能作为选官标准。

唐朝 科举制 (完善) 唐太宗 增加科举考试科目,进士科逐渐成为

最重要的科目。

时期 制度 具体表现 唐朝 科举制 (完善) 武则天 创立殿试、武举制度。

唐玄宗 诗赋成为进士科的主要考试内容。

宋朝 科举制 (发展) 实行重文轻武政策,注重发展文教事业,增加科举取 士名额,提高进士地位。 明清 科举制 (僵化) 八股取士。明朝严格规定考试的题目必须来自“四书” “五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书章 句集注》为标准,不得自己随意发挥。答卷的文体格 式、段落划分,都有严格规定,答卷由八个部分组 成,称为“八股文”。 线索5 经济

朝代 事件 概述

西汉 丝绸 之路 (1)陆上丝绸之路:从长安出发,穿过河西走廊,经西域到中

亚、西亚,再到欧洲和北非。从中原传至西域:汉朝的丝绸、漆

器等物品;开渠、凿井、铸铁等技术。从西域传入中原:良种马、

香料、玻璃、宝石等;核桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物;多种乐器

和歌舞等。

(2)海上丝绸之路:汉武帝时期,先后开辟了多条海上航线。

从山东沿岸出发,穿过黄海,可到达朝鲜、日本;从东南沿海港

口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,

通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和锡兰(今斯里兰

卡)。

朝代 事件 概述

西汉 丝绸 之路 (3)作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同

其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

魏晋 南北 朝 江南 地区 的开 发 (1)原因:①北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动

力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。(根本原因)

②南方自然条件优越,气候宜人、雨量充沛、土地肥沃。③江

南地区战争较少,社会较安定。④南方的一些统治者实行有利

于生产发展的政策。⑤南北方人民共同劳动开发。

朝代 事件 概述

魏晋 南北 朝 江南 地区 的开 发 (2)表现:①农业方面,耕地面积不断增加,农业生产技术的

改进,水利工程的兴修,使江南地区的农业向精耕细作方向发

展。②手工业方面,缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、

制盐等方面都有显著的发展。③商业兴旺,城市繁荣。南朝都

城建康是当时商业最为活跃的大都市。④江南地区的开发也促

进了海外贸易的发展,当时的海上交通和海外贸易都远超前

代,并为后世海外交流的兴盛打下了基础。

(3)影响:江南地区的开发对我国经济发展产生了深远影响,

为经济重心的逐渐南移奠定了基础。

朝代 事件 概述

唐朝 “贞 观之 治” 唐太宗在位20多年,政治比较清明,经济得到进一步发展,国

力增强,文教昌盛,民族和睦,历史上称之为“贞观之治”,为

以后唐朝进入全盛时期奠定了坚实的基础。

“开 元盛 世” 唐玄宗在位的前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民族和

睦,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了

鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

朝代 事件 概述

南宋 中国 古代 经济 重心 南移 完成 (1)在先秦和秦汉时期,长江以北的中原地区开发较早,农业

发达,经济重心在北方。

(2)自东汉后期开始,江南社会经济逐步得到发展。

(3)自东晋后期以来,江南地区经济的发展速度加快。

(4)唐朝中期以后,开始了十分明显的经济重心南移的趋势。

(5)两宋时期,长江以南地区成为中国经济最活跃和最发达的

地区。

(6)南宋时,经济重心南移最后完成。

朝代 事件 概述

清代 清朝 前期 经济 发展 (1)农业:耕地面积不断扩大;推广玉米、甘薯等高产作物,粮

食产量有大幅度提高。

(2)手工业:丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产

品精良。当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具

规模。

(3)清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁;商

业活动中形成一些大的商帮,如晋商、徽商。

朝代 事件 概述

清代 闭关 锁国 政策 (1)概况:①顺治时期,颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易;②

强迫山东至广东沿海居民内迁数十里,不准商船、渔舟“片帆出

海”;③清朝在台湾设立行政建制后,开放宁波、漳州等地,作

为对外通商口岸,并对出口的商品种类和出海船只的载重量作

出严格限制;④1757年,下令关闭其他港口,只开放广州一处作

为对外通商口岸,规定由朝廷特许的“广州十三行”统一经营对

外贸易。

朝代 事件 概述

清代 闭关 锁国 政策 (2)影响:清朝的闭关锁国政策推行了近两百年,面对西方殖

民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用;但是清廷故步自

封,闭关自守,导致国家的闭塞,使中国错失了向西方学习先

进的科学知识和生产技术的机会,逐渐落伍于世界历史的发展

进程。

同课章节目录