2025年福建地区中考历史复习-专题十 史学常识 课件

文档属性

| 名称 | 2025年福建地区中考历史复习-专题十 史学常识 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 232.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-13 21:10:36 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

专题十 史学常识

第二部分 福建中考专题突破

2025年中考历史一轮复习

史学常识是学生认识历史现象、理解历史问题的必备基础知识与方法。

近年来,中考命题中也开始逐步加大对史学常识类试题的考查力度。提升历

史素养最直接、最有效的方法就是把史学常识渗透到我们的学习中来。

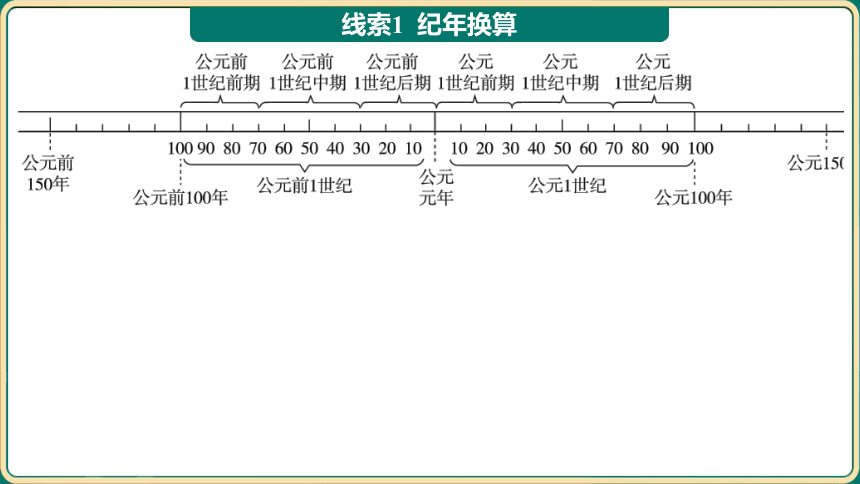

线索1 纪年换算

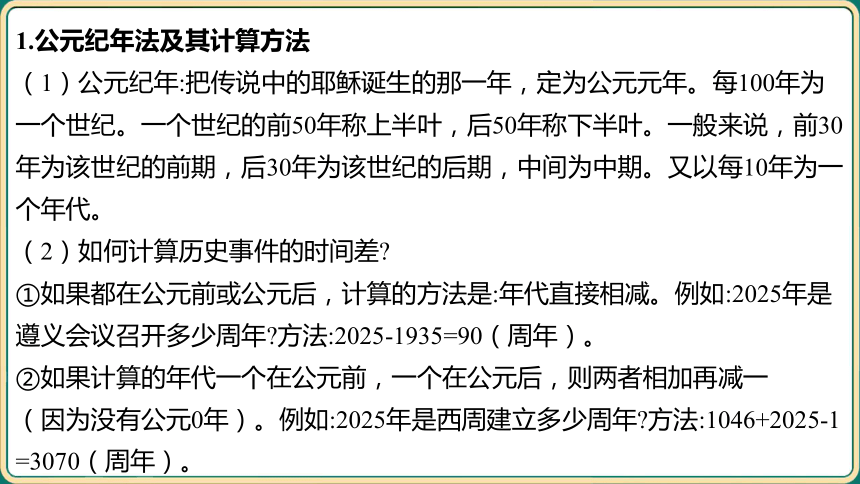

1.公元纪年法及其计算方法

(1)公元纪年:把传说中的耶稣诞生的那一年,定为公元元年。每100年为

一个世纪。一个世纪的前50年称上半叶,后50年称下半叶。一般来说,前30

年为该世纪的前期,后30年为该世纪的后期,中间为中期。又以每10年为一

个年代。

(2)如何计算历史事件的时间差

①如果都在公元前或公元后,计算的方法是:年代直接相减。例如:2025年是

遵义会议召开多少周年 方法:2025-1935=90(周年)。

②如果计算的年代一个在公元前,一个在公元后,则两者相加再减一

(因为没有公元0年)。例如:2025年是西周建立多少周年 方法:1046+2025-1

=3070(周年)。

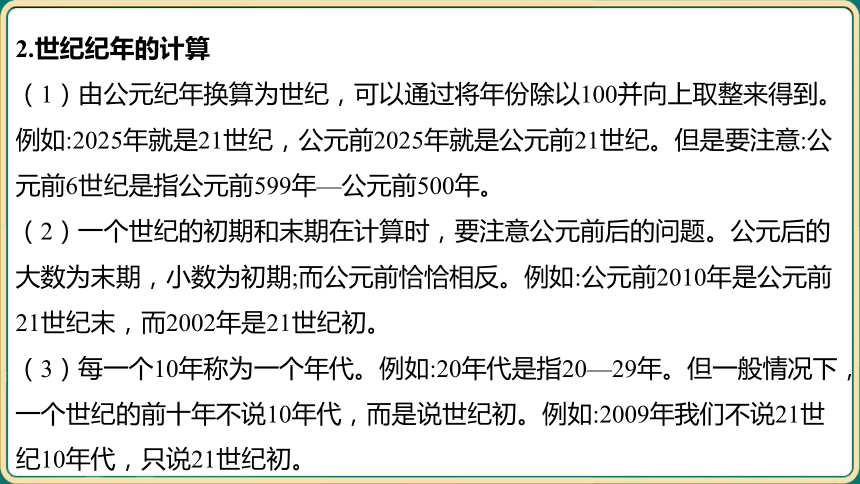

2.世纪纪年的计算

(1)由公元纪年换算为世纪,可以通过将年份除以100并向上取整来得到。

例如:2025年就是21世纪,公元前2025年就是公元前21世纪。但是要注意:公

元前6世纪是指公元前599年—公元前500年。

(2)一个世纪的初期和末期在计算时,要注意公元前后的问题。公元后的

大数为末期,小数为初期;而公元前恰恰相反。例如:公元前2010年是公元前

21世纪末,而2002年是21世纪初。

(3)每一个10年称为一个年代。例如:20年代是指20—29年。但一般情况下,

一个世纪的前十年不说10年代,而是说世纪初。例如:2009年我们不说21世

纪10年代,只说21世纪初。

3.年号纪年法:年号是我国古代帝王用来纪年的名号。年号纪年,是从汉武

帝时期开始的。元代以前,一个皇帝一般有多个年号。明清时期,一个皇帝

一般只用一个年号。

4.干支纪年法:干支是天干和地支的总称。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、

辛、壬、癸十个符号叫“天干”;子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、

戌、亥十二个符号叫“地支”。把干支依序相配,形成60个干支,用以纪年,

每60年循环一次。

5.民国纪年法:以公元1912年中华民国成立为起始的纪年方法。民国纪年法

转换公元纪年法的方法:民国纪年法年份+1911=公元纪年法年份。公元纪年

法转换民国纪年法的方法:公元纪年法年份-1911=民国纪年法年份。

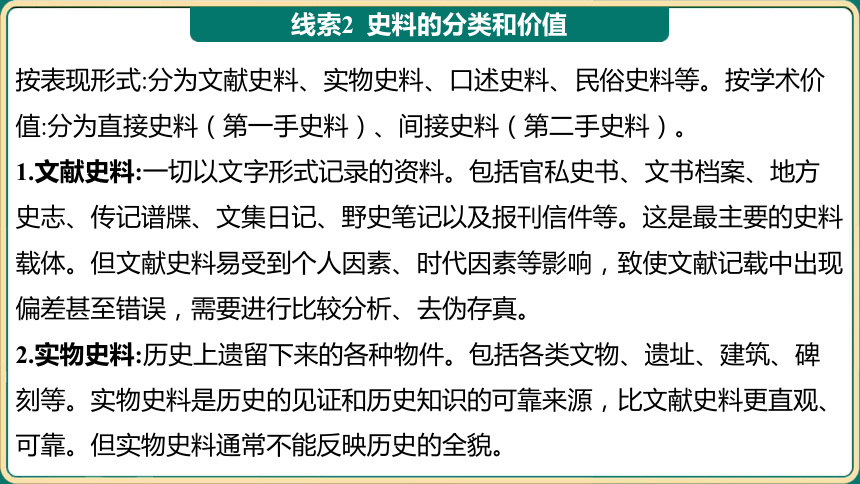

线索2 史料的分类和价值

按表现形式:分为文献史料、实物史料、口述史料、民俗史料等。按学术价

值:分为直接史料(第一手史料)、间接史料(第二手史料)。

1.文献史料:一切以文字形式记录的资料。包括官私史书、文书档案、地方

史志、传记谱牒、文集日记、野史笔记以及报刊信件等。这是最主要的史料

载体。但文献史料易受到个人因素、时代因素等影响,致使文献记载中出现

偏差甚至错误,需要进行比较分析、去伪存真。

2.实物史料:历史上遗留下来的各种物件。包括各类文物、遗址、建筑、碑

刻等。实物史料是历史的见证和历史知识的可靠来源,比文献史料更直观、

可靠。但实物史料通常不能反映历史的全貌。

3.口述史料:是指口头讲述并被记录下来的资料。包括神话、传说、史诗、俗

谚、遗训、回忆录、对话录、采访调查记录、座谈录音等。口述史料可以与

文献、实物等史料进行相互印证,弥补史料的不足。但是口述史料经过一代

又一代人的传承,会与本来面貌有较大差距,也会因为当事人回忆不准确或

不全面受到影响。在史诗、神话、传说当中,也会有大量创造和虚构的情节。

4.直接史料和间接史料

(1)直接史料,也叫第一手史料,是指接近或直接在历史事件发生当时所

产生,可较直接作为研究历史问题的史料。

(2)间接史料,也叫第二手史料,是指后人运用第一手史料所作的研究及

诠释的史料。

(3)直接史料是比较可信的,间接史料容易被人更改,但有时某一直接史

料也许是孤立的、是例外的,而有时间接史料反而是前人精密归纳直接史料

得来的,这些都不能一概而论。如毛公鼎是直接史料,《周书》是间接史料;

明档案是直接史料,《明史》是间接史料。

(4)两者与文献、实物、口述三类史料的关系:①实物史料一般都是第一手

史料;②文献史料中以第二手史料居多;③口述史料辗转相传,更需要仔细甄别。

线索3 区分历史事实、历史解释、历史结论

1.历史事实是指对历史人物或事件的客观叙述。

2.历史解释是以史料为依据,以历史理解为基础,客观地认识和评判历史的

态度和方法。

【示例】以“辛亥革命”为例,区分历史事实和历史解释。

历史事实:1911年,辛亥革命爆发。

历史解释:辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专

制制度的终结。

3.历史结论是对历史现象或历史事件作出的一种主观性、总结性的认识,包

括对历史人物或历史事件的性质、意义、地位、影响等的认识。

线索4 帝王的称谓

1.谥号。谥号是根据死者生前事迹评定的名号,在我国古代文献中,对唐以

前的皇帝多称谥号,如汉文帝、晋武帝、隋炀帝等。

2.庙号。庙号是中国古代皇帝死后在太庙立室奉祀时的名号。一般开国的皇

帝称“祖”,后继者称“宗”。如宋朝赵匡胤称太祖,其后的赵光义称太宗。唐

至元朝的皇帝多称庙号,如唐太宗、宋真宗、元文宗等。

3.年号。年号是封建皇帝纪年的名号,由汉武帝首创。汉武帝的第一个年号

为建元。以后历代的每一个新君即位,必须改变年号,叫作改元。人们习惯

对明清两朝的皇帝称年号,如永乐帝、乾隆帝等。

线索5 天文历法

1.农历:农历是中国传统历法的现代版本,可以上溯到《太初历》。这种历

法是一种阴阳合历,融合了阴历和阳历的主要元素。农历二十四节气为立春、

雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、

立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和

大寒。可以用“节气歌”来记忆:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露

秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

2.四时:指春夏秋冬四季。《礼记·孔子闲居》:“天有四时,春秋冬夏。”

线索6 评价历史人物的原则和方法

1.把历史人物放在时代大背景下进行分析。

2.明确历史人物所代表的阶级利益或政治立场。

3.以是否顺应历史发展潮流、是否符合人民愿望和促进国家发展、是否有利

于生产力的发展和社会的进步等标准来评价历史人物。

4.坚持实事求是、一分为二的原则,依据历史人物的主要事迹或活动对其进

行评价,既不因功掩过,也不因过抹煞其功。

专题十 史学常识

第二部分 福建中考专题突破

2025年中考历史一轮复习

史学常识是学生认识历史现象、理解历史问题的必备基础知识与方法。

近年来,中考命题中也开始逐步加大对史学常识类试题的考查力度。提升历

史素养最直接、最有效的方法就是把史学常识渗透到我们的学习中来。

线索1 纪年换算

1.公元纪年法及其计算方法

(1)公元纪年:把传说中的耶稣诞生的那一年,定为公元元年。每100年为

一个世纪。一个世纪的前50年称上半叶,后50年称下半叶。一般来说,前30

年为该世纪的前期,后30年为该世纪的后期,中间为中期。又以每10年为一

个年代。

(2)如何计算历史事件的时间差

①如果都在公元前或公元后,计算的方法是:年代直接相减。例如:2025年是

遵义会议召开多少周年 方法:2025-1935=90(周年)。

②如果计算的年代一个在公元前,一个在公元后,则两者相加再减一

(因为没有公元0年)。例如:2025年是西周建立多少周年 方法:1046+2025-1

=3070(周年)。

2.世纪纪年的计算

(1)由公元纪年换算为世纪,可以通过将年份除以100并向上取整来得到。

例如:2025年就是21世纪,公元前2025年就是公元前21世纪。但是要注意:公

元前6世纪是指公元前599年—公元前500年。

(2)一个世纪的初期和末期在计算时,要注意公元前后的问题。公元后的

大数为末期,小数为初期;而公元前恰恰相反。例如:公元前2010年是公元前

21世纪末,而2002年是21世纪初。

(3)每一个10年称为一个年代。例如:20年代是指20—29年。但一般情况下,

一个世纪的前十年不说10年代,而是说世纪初。例如:2009年我们不说21世

纪10年代,只说21世纪初。

3.年号纪年法:年号是我国古代帝王用来纪年的名号。年号纪年,是从汉武

帝时期开始的。元代以前,一个皇帝一般有多个年号。明清时期,一个皇帝

一般只用一个年号。

4.干支纪年法:干支是天干和地支的总称。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、

辛、壬、癸十个符号叫“天干”;子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、

戌、亥十二个符号叫“地支”。把干支依序相配,形成60个干支,用以纪年,

每60年循环一次。

5.民国纪年法:以公元1912年中华民国成立为起始的纪年方法。民国纪年法

转换公元纪年法的方法:民国纪年法年份+1911=公元纪年法年份。公元纪年

法转换民国纪年法的方法:公元纪年法年份-1911=民国纪年法年份。

线索2 史料的分类和价值

按表现形式:分为文献史料、实物史料、口述史料、民俗史料等。按学术价

值:分为直接史料(第一手史料)、间接史料(第二手史料)。

1.文献史料:一切以文字形式记录的资料。包括官私史书、文书档案、地方

史志、传记谱牒、文集日记、野史笔记以及报刊信件等。这是最主要的史料

载体。但文献史料易受到个人因素、时代因素等影响,致使文献记载中出现

偏差甚至错误,需要进行比较分析、去伪存真。

2.实物史料:历史上遗留下来的各种物件。包括各类文物、遗址、建筑、碑

刻等。实物史料是历史的见证和历史知识的可靠来源,比文献史料更直观、

可靠。但实物史料通常不能反映历史的全貌。

3.口述史料:是指口头讲述并被记录下来的资料。包括神话、传说、史诗、俗

谚、遗训、回忆录、对话录、采访调查记录、座谈录音等。口述史料可以与

文献、实物等史料进行相互印证,弥补史料的不足。但是口述史料经过一代

又一代人的传承,会与本来面貌有较大差距,也会因为当事人回忆不准确或

不全面受到影响。在史诗、神话、传说当中,也会有大量创造和虚构的情节。

4.直接史料和间接史料

(1)直接史料,也叫第一手史料,是指接近或直接在历史事件发生当时所

产生,可较直接作为研究历史问题的史料。

(2)间接史料,也叫第二手史料,是指后人运用第一手史料所作的研究及

诠释的史料。

(3)直接史料是比较可信的,间接史料容易被人更改,但有时某一直接史

料也许是孤立的、是例外的,而有时间接史料反而是前人精密归纳直接史料

得来的,这些都不能一概而论。如毛公鼎是直接史料,《周书》是间接史料;

明档案是直接史料,《明史》是间接史料。

(4)两者与文献、实物、口述三类史料的关系:①实物史料一般都是第一手

史料;②文献史料中以第二手史料居多;③口述史料辗转相传,更需要仔细甄别。

线索3 区分历史事实、历史解释、历史结论

1.历史事实是指对历史人物或事件的客观叙述。

2.历史解释是以史料为依据,以历史理解为基础,客观地认识和评判历史的

态度和方法。

【示例】以“辛亥革命”为例,区分历史事实和历史解释。

历史事实:1911年,辛亥革命爆发。

历史解释:辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专

制制度的终结。

3.历史结论是对历史现象或历史事件作出的一种主观性、总结性的认识,包

括对历史人物或历史事件的性质、意义、地位、影响等的认识。

线索4 帝王的称谓

1.谥号。谥号是根据死者生前事迹评定的名号,在我国古代文献中,对唐以

前的皇帝多称谥号,如汉文帝、晋武帝、隋炀帝等。

2.庙号。庙号是中国古代皇帝死后在太庙立室奉祀时的名号。一般开国的皇

帝称“祖”,后继者称“宗”。如宋朝赵匡胤称太祖,其后的赵光义称太宗。唐

至元朝的皇帝多称庙号,如唐太宗、宋真宗、元文宗等。

3.年号。年号是封建皇帝纪年的名号,由汉武帝首创。汉武帝的第一个年号

为建元。以后历代的每一个新君即位,必须改变年号,叫作改元。人们习惯

对明清两朝的皇帝称年号,如永乐帝、乾隆帝等。

线索5 天文历法

1.农历:农历是中国传统历法的现代版本,可以上溯到《太初历》。这种历

法是一种阴阳合历,融合了阴历和阳历的主要元素。农历二十四节气为立春、

雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、

立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和

大寒。可以用“节气歌”来记忆:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露

秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

2.四时:指春夏秋冬四季。《礼记·孔子闲居》:“天有四时,春秋冬夏。”

线索6 评价历史人物的原则和方法

1.把历史人物放在时代大背景下进行分析。

2.明确历史人物所代表的阶级利益或政治立场。

3.以是否顺应历史发展潮流、是否符合人民愿望和促进国家发展、是否有利

于生产力的发展和社会的进步等标准来评价历史人物。

4.坚持实事求是、一分为二的原则,依据历史人物的主要事迹或活动对其进

行评价,既不因功掩过,也不因过抹煞其功。

同课章节目录