七上第四单元 三国两晋南北朝时期 政权分立与民族交融 复习课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 七上第四单元 三国两晋南北朝时期 政权分立与民族交融 复习课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-14 21:03:58 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

2022课标内容要求

1.通过了解三国两晋南北朝时期的政权更迭和北魏孝文帝改革、人口迁徙和区域开发,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义;

2.通过了解这一时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

部编版中考一轮复习-中国古代史

七年级上册第四单元

三国两晋南北朝时期

政权分立与民族交融

东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了两汉大一统的局面。魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一。随后西晋虽统一了全国,但不久又陷入分裂的局面。此后的东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但正是在魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,科技文化有着显著的进步,这些都为新的统一局面的出现奠立了基础。

单元概述

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

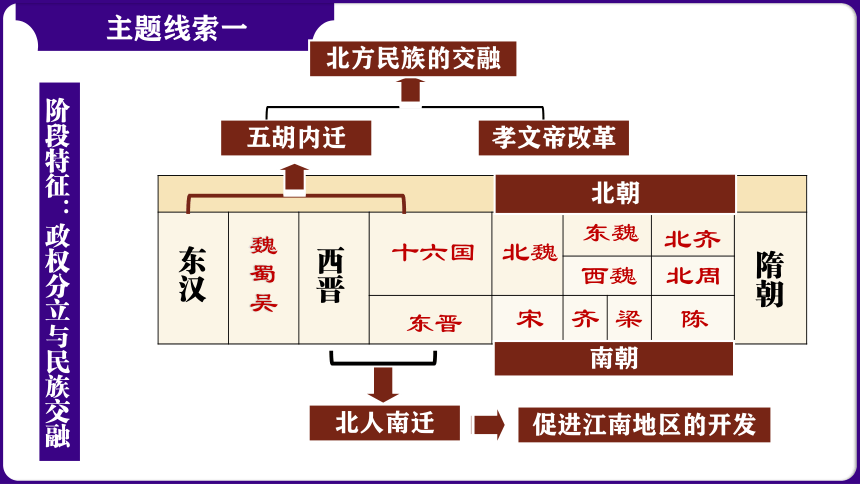

主题线索一

东汉

魏蜀吴

西晋

十六国

东晋

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

北朝

南朝

隋朝

五胡内迁

孝文帝改革

北方民族的交融

北人南迁

促进江南地区的开发

阶段特征:政权分立与民族交融

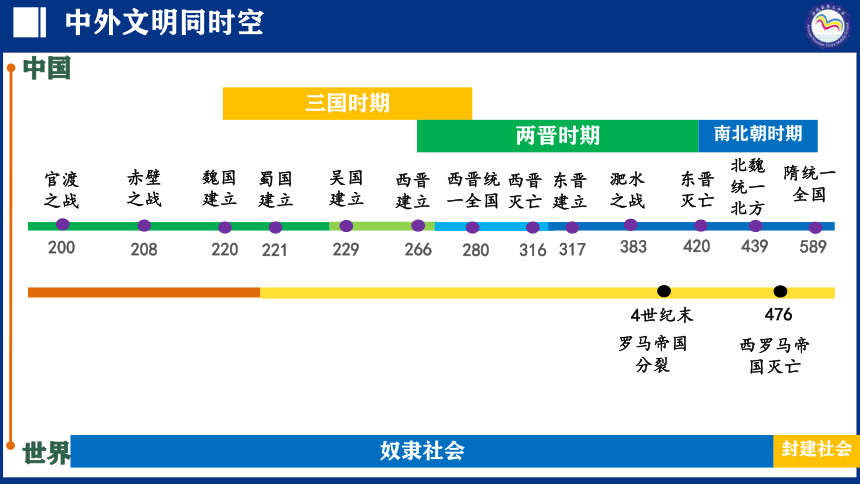

中外文明同时空

世界

中国

200

208

220

266

589

317

229

383

221

280

316

420

439

476

三国时期

西罗马帝国灭亡

奴隶社会

4世纪末

罗马帝国分裂

设置

西域都护

魏国建立

赤壁

之战

蜀国

建立

吴国

建立

北魏统一北方

西晋

建立

西晋统

一全国

东晋

建立

淝水

之战

隋统一

全国

西晋

灭亡

东晋

灭亡

官渡

之战

两晋时期

南北朝时期

封建社会

奴隶社会

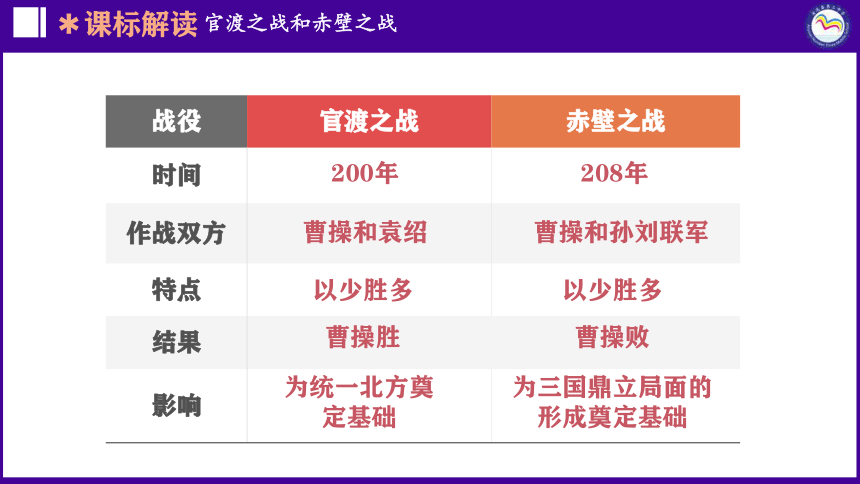

官渡之战和赤壁之战

战役 官渡之战 赤壁之战

时间

作战双方

特点

结果 影响

200年

曹操和袁绍

以少胜多

为统一北方奠定基础

曹操胜

208年

曹操和孙刘联军

以少胜多

为三国鼎立局面的形成奠定基础

曹操败

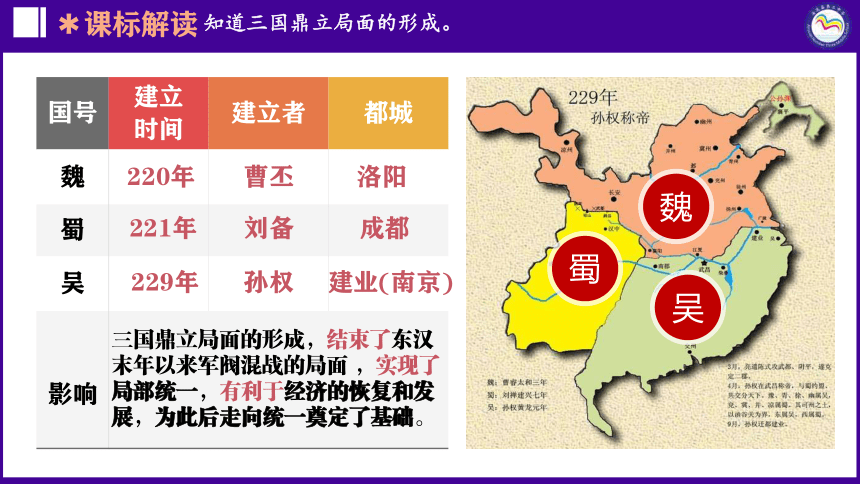

知道三国鼎立局面的形成。

国号 建立 时间 建立者 都城

魏

蜀

吴

影响 220年

221年

229年

曹丕

刘备

孙权

洛阳

成都

建业(南京)

三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年以来军阀混战的局面 ,实现了局部统一,有利于经济的恢复和发展,为此后走向统一奠定了基础。

魏

蜀

吴

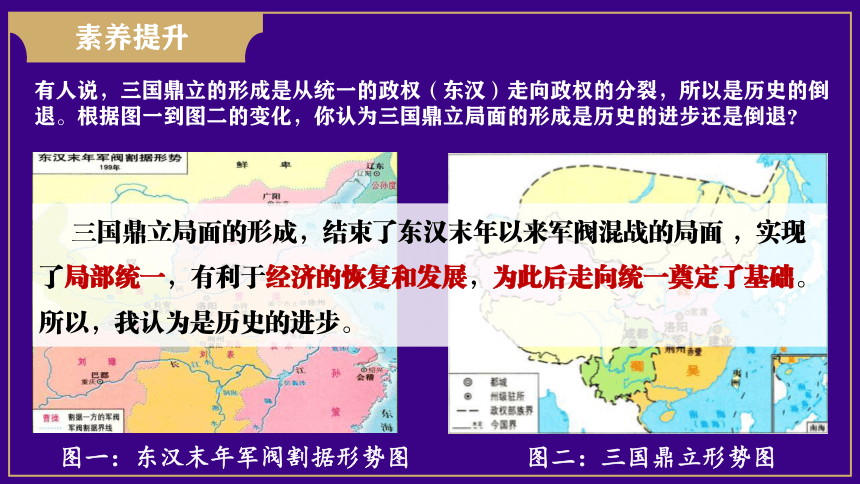

有人说,三国鼎立的形成是从统一的政权(东汉)走向政权的分裂,所以是历史的倒退。根据图一到图二的变化,你认为三国鼎立局面的形成是历史的进步还是倒退?

图一:东汉末年军阀割据形势图 图二:三国鼎立形势图

三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年以来军阀混战的局面 ,实现了局部统一,有利于经济的恢复和发展,为此后走向统一奠定了基础。所以,我认为是历史的进步。

素养提升

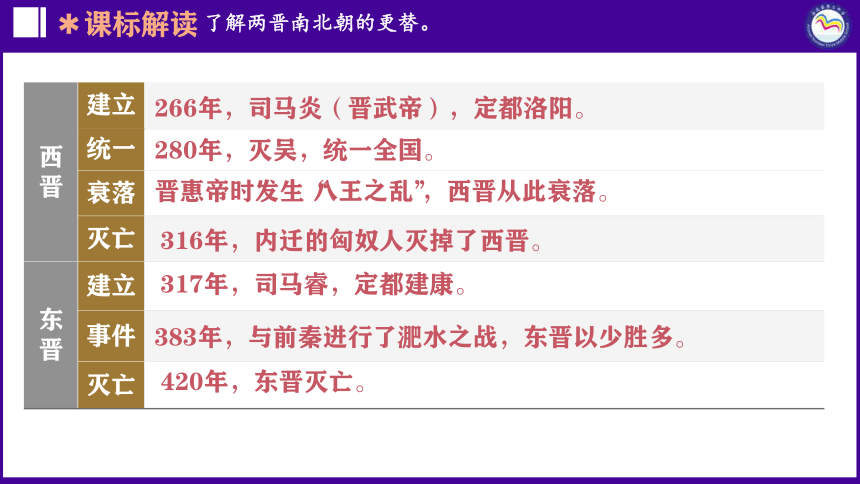

了解两晋南北朝的更替。

西晋 建立

统一

衰落

灭亡

东晋 建立

事件

灭亡

266年,司马炎(晋武帝),定都洛阳。

316年,内迁的匈奴人灭掉了西晋。

280年,灭吴,统一全国。

317年,司马睿,定都建康。

420年,东晋灭亡。

383年,与前秦进行了淝水之战,东晋以少胜多。

晋惠帝时发生“八王之乱”,西晋从此衰落。

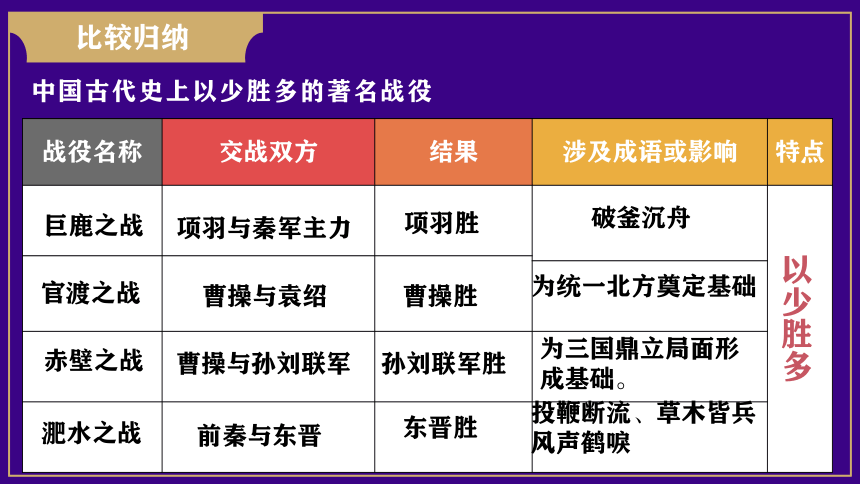

战役名称 交战双方 结果 涉及成语或影响 特点

巨鹿之战

项羽胜

项羽与秦军主力

官渡之战

曹操与袁绍

曹操胜

赤壁之战

曹操与孙刘联军

孙刘联军胜

淝水之战

前秦与东晋

东晋胜

以少胜多

中国古代史上以少胜多的著名战役

破釜沉舟

为统一北方奠定基础

为三国鼎立局面形成基础。

投鞭断流、草木皆兵

风声鹤唳

比较归纳

图说历史

图一

图二

图三

请分别指出图一、二、三是什么战役,依据是什么?

官渡之战

赤壁之战

淝水之战

初步了解人口的南迁。

北方游牧民族内迁 时间

民族

影响

北人南迁 时间

原因

影响

东汉、魏、晋时期。

促进了北方民族的大融合

鲜卑、羌、氐、匈奴、羯

西晋末年起,“八王之乱”,形成我国古代史上第一次大规模的人口迁徙高潮(永嘉南渡)

北方战乱多,南方相对安定。

促进了江南地区的开发。

初步了解江南地区的开发。

江南地区的开发 原因

表现

影响

促进了南方经济的发展,为经济重心的南移奠定了基础。

③南方统治者重视发展经济;自然条件优越、资源丰富等。

②北人南迁,带来了大量的劳动力和先进的生产工具及生产技术;(最主要原因) ;

①北方战乱多,南方相对安定。

农业:耕地面积扩大(垦荒、湖田);兴修水利;农业生产技术改进(推广犁耕,粪肥);水稻产量提高(双季稻);实行农业多种经营等。

手工业:缫丝、织布、造纸、制瓷技术有了很大提高。

商业兴旺,城市繁荣,建康是南朝经济的中心和大都会。

材料研读

材料一:“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耕….不待贾(买卖)而足…无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”

——《史记》西汉

材料二: “江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……鱼盐杞梓(良材)之利,充仞(充满)八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

——《宋书》

材料研读

材料一反映的是江南的哪一时期?其经济发展状况如何?

材料二反映的是江南的哪一时期?与西汉相比,江南地区的经济有何变化?

西汉,江南地区地广人稀、农业生产落后、生活贫困,商业不发达。

南朝,江南地区的经济得到开发,经济迅速发展。

比较南北地区在秦汉和魏晋南北朝时期经济发展的表现及原因,从中对我国当今的经济发展,可以得到什么启发?

素养提升

经济发展 秦汉 魏晋南北朝

北方 表现 经济发达 遭受破坏、萧条

原因 国家统一、政策保证科技进步 战乱频繁

南方 表现 生产落后 得到开发

原因 地广人稀、技术落后 北人南迁

战乱少、社会安定

自然条件优越

1.和平、安定是经济发展的前提和保证;

2.生产技术进步是经济发展的推动力;

3.中华民族的历史是各民族人民共同创造出来的。

比较中国魏晋南北朝时期与世界新航路开辟后欧洲、非洲人口迁移的异同。

素养提升

人口迁移不同点 魏晋南北朝时期的中国 欧洲 非洲

方向

原因

影响

相同点 黄河流域→长江及以南

欧洲→美洲

非洲→美洲

北方战乱

欧洲殖民者对财富的追求

美洲劳动力缺乏

给南方带来大量劳动力和技术,促进了江南地区的开发。

给美洲地区带来劳动力,促进了美洲地区的开发及文化的形成

给非洲带来了沉重灾难;增加了美洲劳动力,促进了经济发展;

都出现了大规模的人口迁移,为迁入地补充了劳动力,促进了迁入地的经济、文化发展

通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。

北魏孝文帝改革 背景 439年,______统一北方;_____习俗治理国家困难重重。

措施

影响

①从平城(今大同)迁都到洛阳。

北魏

鲜卑

②推行汉化措施:如说汉语、改汉姓、穿汉服、与汉族通婚、学汉礼等(趣味记忆:人人都说姓服婚礼) 。

促进民族交融,增强了北魏的实力。

北方地区的民族交融 方式

影响 1、丰富了中华民族的______________文化;

2、为_____时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

生产生活、社会习俗、政治制度、思想文化、民族心理等。

“胡人汉服,汉人胡食”

物质和精神

隋唐

史料学史

材料二 孝文帝的改革措施不仅有利于政权的巩固,也推动了鲜卑民族向前发展,缓和了汉族与鲜卑族的矛盾,因而也就更有力地推动了鲜卑族、其他少数民族和汉族的融合。

——张鹤泉《魏晋南北朝史:

分裂与融合的时代》

材料研读

有利于政权的巩固;推动了鲜卑民族的发展;缓和了汉族与鲜卑族的矛盾;促进了民族的交融;增强了北魏的实力等。

材料一:鲜卑姓改用汉姓的情况

材料一反映的是我国古代历史上的哪次改革的什么措施?

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

——摘自《中国历史》七年级下册·人民教育出版社

北魏孝文帝改革;改汉姓

根据材料二并结合所学知识分析孝文帝改革有何意义?

材料一、二是中国古代史上的那次改革的什么措施?

哪一历史史实可以例证马克思的观点。

材料一:诏曰:“不得以北俗之语言于朝廷,

若有违者,免所居官。”

——《魏书˙高祖纪》

材料二:魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正,言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降

黜。 ——《资治通鉴》

北魏孝文帝的改革,推行汉化政策中的说汉语。

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》

北魏孝文帝的改革。

材料研读

生产方式、政治制度、生活习俗、文化艺术的相互学习。

图说历史

北魏帝王出御图

(河南出土)

汉人胡食图

(甘肃出土)

胡旋舞扁陶壶

(河南出土)

少数民族用牛耙

耕地图(甘肃出土)

依据下面四张图片指出:魏晋南北朝以来民族交融的主要内容。

材料研读

鲜卑族文化精华和汉族文化相互交融,促进了整个中华文明的发展与进步,为当时的中国注入了新的活力,“鲜卑族在走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”

——焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大交融的启示》

材料研读

促进了中华文明的发展和进步;促进了民族交融;壮大了中华民族力量;为隋唐时期的兴盛奠定了基础。

依据材料并结合所学知识,分析北方地区的民族交融有何影响?

通过了解这一时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

类别 代表人物 朝代 主要成就 地位或作用

农学

数学

历法

书法

绘画

石窟

贾思勰

《齐民要术》

我国现存最早的农学著作,也是世界农学名著。

北朝

南朝

把圆周率精确到

小数点后第7位

领先世界近千年

祖冲之

祖冲之

南朝

《大明历》

王羲之

东晋

《兰亭集序》

南北朝

顾恺之

《洛神赋图》、《女史箴图》

东晋

山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

堪称宏伟精巧的雕刻艺术品

“天下第一行书”、“书圣”

汉字字体的演变

商

东周

西周

秦

汉

魏晋

现代

(秦隶、汉隶)

简

体

字

图说历史

1.阅读下列材料,回答问题。

材料一 如图

图一 魏晋南北朝时期人口迁移示意图 图二 16-19世纪人口迁移示意图(局部)

(1)导致图一所示人口迁移最主要的社会原因是什么?(1分)图二所示被迫迁移的是一些什么人?(1分)

(2)上面两图所示人口迁移对迁入地带来相似的影响是什么?(2分)

为迁入地补充了劳动力,促进了当地的经济、文化的发展。

北方战乱;

非洲黑人。

2.阅读下列材料,回答问题。

(1)请补全笔记一内容。(2分)

(2)请从下列提供的学习内容中选取四个,

参照笔记一完成笔记二。(6分)

夏朝的建立、开通大运河、辽与北宋的和战、经济重心南移完成、元朝的建立与统一、春秋时期的经济发展、“贞观之治”、诸侯争霸、鉴真东渡、宋词元曲、战国七雄、开放的社会风气

三国鼎立;江南地区的开发。

隋唐时期

繁荣与开放的时代

开通大运河

“贞观之治”

开放的社会风气

鉴真东渡

1.下图是三国两晋南北朝时期民族迁徙示意图,这一时期的人口迁移

A. 促进了江南地区的开发

B. 推动经济重心南移完成

C. 使南方的经济超越北方

D. 巩固了统一多民族国家

2. [史料实证]下面图文材料说明

A. 三国鼎立局面形成 B. 文学艺术繁荣发展

C. 江南地区得到开发 D. 南方经济超过北方

南朝青瓷莲花尊 《宋书》记载南朝“地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。……丝锦布帛之饶,覆衣天下。”

【A】

【C】

1.【时空观念】与以下示意图中①相关的史实是

A.外戚宦官,交替专权

B.赤壁之战,三国鼎立

C.短暂统一,开发江南

D.北魏改革,民族交融

2.禁止穿鲜卑服,一律改穿汉服”“规定30岁以下的鲜卑官吏仍说鲜卑语的一律降爵黜官”“改鲜卑的复姓为近似的单音汉姓”。与这些措施相关的历史事件是

A.五胡内迁 B.孝文帝改革

C.唐蕃会盟 D.澶渊之盟

【B】

【B】

3.下面图片反映的共同主题是

A.统一多民族国家建立

B.少数民族的汉化

C.北方游牧民族的内迁

D.民族交融的加强

4.【历史解释】《齐民要术》一书综合整理了西周以来的农艺科学文献,记录了当时农艺的实践经验,涵盖了农、林、牧、副、渔等方面的内容。由此可知,这部书

A.图文并茂,艺术水平高 B.语言生动,可读性强

C.家喻户晓,传播范围广 D.内容丰富,综合性强

【D】

【D】

2022课标内容要求

1.通过了解三国两晋南北朝时期的政权更迭和北魏孝文帝改革、人口迁徙和区域开发,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义;

2.通过了解这一时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

部编版中考一轮复习-中国古代史

七年级上册第四单元

三国两晋南北朝时期

政权分立与民族交融

东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了两汉大一统的局面。魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一。随后西晋虽统一了全国,但不久又陷入分裂的局面。此后的东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但正是在魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,科技文化有着显著的进步,这些都为新的统一局面的出现奠立了基础。

单元概述

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

主题线索一

东汉

魏蜀吴

西晋

十六国

东晋

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

宋

齐

梁

陈

北朝

南朝

隋朝

五胡内迁

孝文帝改革

北方民族的交融

北人南迁

促进江南地区的开发

阶段特征:政权分立与民族交融

中外文明同时空

世界

中国

200

208

220

266

589

317

229

383

221

280

316

420

439

476

三国时期

西罗马帝国灭亡

奴隶社会

4世纪末

罗马帝国分裂

设置

西域都护

魏国建立

赤壁

之战

蜀国

建立

吴国

建立

北魏统一北方

西晋

建立

西晋统

一全国

东晋

建立

淝水

之战

隋统一

全国

西晋

灭亡

东晋

灭亡

官渡

之战

两晋时期

南北朝时期

封建社会

奴隶社会

官渡之战和赤壁之战

战役 官渡之战 赤壁之战

时间

作战双方

特点

结果 影响

200年

曹操和袁绍

以少胜多

为统一北方奠定基础

曹操胜

208年

曹操和孙刘联军

以少胜多

为三国鼎立局面的形成奠定基础

曹操败

知道三国鼎立局面的形成。

国号 建立 时间 建立者 都城

魏

蜀

吴

影响 220年

221年

229年

曹丕

刘备

孙权

洛阳

成都

建业(南京)

三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年以来军阀混战的局面 ,实现了局部统一,有利于经济的恢复和发展,为此后走向统一奠定了基础。

魏

蜀

吴

有人说,三国鼎立的形成是从统一的政权(东汉)走向政权的分裂,所以是历史的倒退。根据图一到图二的变化,你认为三国鼎立局面的形成是历史的进步还是倒退?

图一:东汉末年军阀割据形势图 图二:三国鼎立形势图

三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年以来军阀混战的局面 ,实现了局部统一,有利于经济的恢复和发展,为此后走向统一奠定了基础。所以,我认为是历史的进步。

素养提升

了解两晋南北朝的更替。

西晋 建立

统一

衰落

灭亡

东晋 建立

事件

灭亡

266年,司马炎(晋武帝),定都洛阳。

316年,内迁的匈奴人灭掉了西晋。

280年,灭吴,统一全国。

317年,司马睿,定都建康。

420年,东晋灭亡。

383年,与前秦进行了淝水之战,东晋以少胜多。

晋惠帝时发生“八王之乱”,西晋从此衰落。

战役名称 交战双方 结果 涉及成语或影响 特点

巨鹿之战

项羽胜

项羽与秦军主力

官渡之战

曹操与袁绍

曹操胜

赤壁之战

曹操与孙刘联军

孙刘联军胜

淝水之战

前秦与东晋

东晋胜

以少胜多

中国古代史上以少胜多的著名战役

破釜沉舟

为统一北方奠定基础

为三国鼎立局面形成基础。

投鞭断流、草木皆兵

风声鹤唳

比较归纳

图说历史

图一

图二

图三

请分别指出图一、二、三是什么战役,依据是什么?

官渡之战

赤壁之战

淝水之战

初步了解人口的南迁。

北方游牧民族内迁 时间

民族

影响

北人南迁 时间

原因

影响

东汉、魏、晋时期。

促进了北方民族的大融合

鲜卑、羌、氐、匈奴、羯

西晋末年起,“八王之乱”,形成我国古代史上第一次大规模的人口迁徙高潮(永嘉南渡)

北方战乱多,南方相对安定。

促进了江南地区的开发。

初步了解江南地区的开发。

江南地区的开发 原因

表现

影响

促进了南方经济的发展,为经济重心的南移奠定了基础。

③南方统治者重视发展经济;自然条件优越、资源丰富等。

②北人南迁,带来了大量的劳动力和先进的生产工具及生产技术;(最主要原因) ;

①北方战乱多,南方相对安定。

农业:耕地面积扩大(垦荒、湖田);兴修水利;农业生产技术改进(推广犁耕,粪肥);水稻产量提高(双季稻);实行农业多种经营等。

手工业:缫丝、织布、造纸、制瓷技术有了很大提高。

商业兴旺,城市繁荣,建康是南朝经济的中心和大都会。

材料研读

材料一:“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耕….不待贾(买卖)而足…无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”

——《史记》西汉

材料二: “江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……鱼盐杞梓(良材)之利,充仞(充满)八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

——《宋书》

材料研读

材料一反映的是江南的哪一时期?其经济发展状况如何?

材料二反映的是江南的哪一时期?与西汉相比,江南地区的经济有何变化?

西汉,江南地区地广人稀、农业生产落后、生活贫困,商业不发达。

南朝,江南地区的经济得到开发,经济迅速发展。

比较南北地区在秦汉和魏晋南北朝时期经济发展的表现及原因,从中对我国当今的经济发展,可以得到什么启发?

素养提升

经济发展 秦汉 魏晋南北朝

北方 表现 经济发达 遭受破坏、萧条

原因 国家统一、政策保证科技进步 战乱频繁

南方 表现 生产落后 得到开发

原因 地广人稀、技术落后 北人南迁

战乱少、社会安定

自然条件优越

1.和平、安定是经济发展的前提和保证;

2.生产技术进步是经济发展的推动力;

3.中华民族的历史是各民族人民共同创造出来的。

比较中国魏晋南北朝时期与世界新航路开辟后欧洲、非洲人口迁移的异同。

素养提升

人口迁移不同点 魏晋南北朝时期的中国 欧洲 非洲

方向

原因

影响

相同点 黄河流域→长江及以南

欧洲→美洲

非洲→美洲

北方战乱

欧洲殖民者对财富的追求

美洲劳动力缺乏

给南方带来大量劳动力和技术,促进了江南地区的开发。

给美洲地区带来劳动力,促进了美洲地区的开发及文化的形成

给非洲带来了沉重灾难;增加了美洲劳动力,促进了经济发展;

都出现了大规模的人口迁移,为迁入地补充了劳动力,促进了迁入地的经济、文化发展

通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。

北魏孝文帝改革 背景 439年,______统一北方;_____习俗治理国家困难重重。

措施

影响

①从平城(今大同)迁都到洛阳。

北魏

鲜卑

②推行汉化措施:如说汉语、改汉姓、穿汉服、与汉族通婚、学汉礼等(趣味记忆:人人都说姓服婚礼) 。

促进民族交融,增强了北魏的实力。

北方地区的民族交融 方式

影响 1、丰富了中华民族的______________文化;

2、为_____时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

生产生活、社会习俗、政治制度、思想文化、民族心理等。

“胡人汉服,汉人胡食”

物质和精神

隋唐

史料学史

材料二 孝文帝的改革措施不仅有利于政权的巩固,也推动了鲜卑民族向前发展,缓和了汉族与鲜卑族的矛盾,因而也就更有力地推动了鲜卑族、其他少数民族和汉族的融合。

——张鹤泉《魏晋南北朝史:

分裂与融合的时代》

材料研读

有利于政权的巩固;推动了鲜卑民族的发展;缓和了汉族与鲜卑族的矛盾;促进了民族的交融;增强了北魏的实力等。

材料一:鲜卑姓改用汉姓的情况

材料一反映的是我国古代历史上的哪次改革的什么措施?

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

——摘自《中国历史》七年级下册·人民教育出版社

北魏孝文帝改革;改汉姓

根据材料二并结合所学知识分析孝文帝改革有何意义?

材料一、二是中国古代史上的那次改革的什么措施?

哪一历史史实可以例证马克思的观点。

材料一:诏曰:“不得以北俗之语言于朝廷,

若有违者,免所居官。”

——《魏书˙高祖纪》

材料二:魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正,言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降

黜。 ——《资治通鉴》

北魏孝文帝的改革,推行汉化政策中的说汉语。

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》

北魏孝文帝的改革。

材料研读

生产方式、政治制度、生活习俗、文化艺术的相互学习。

图说历史

北魏帝王出御图

(河南出土)

汉人胡食图

(甘肃出土)

胡旋舞扁陶壶

(河南出土)

少数民族用牛耙

耕地图(甘肃出土)

依据下面四张图片指出:魏晋南北朝以来民族交融的主要内容。

材料研读

鲜卑族文化精华和汉族文化相互交融,促进了整个中华文明的发展与进步,为当时的中国注入了新的活力,“鲜卑族在走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”

——焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大交融的启示》

材料研读

促进了中华文明的发展和进步;促进了民族交融;壮大了中华民族力量;为隋唐时期的兴盛奠定了基础。

依据材料并结合所学知识,分析北方地区的民族交融有何影响?

通过了解这一时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

类别 代表人物 朝代 主要成就 地位或作用

农学

数学

历法

书法

绘画

石窟

贾思勰

《齐民要术》

我国现存最早的农学著作,也是世界农学名著。

北朝

南朝

把圆周率精确到

小数点后第7位

领先世界近千年

祖冲之

祖冲之

南朝

《大明历》

王羲之

东晋

《兰亭集序》

南北朝

顾恺之

《洛神赋图》、《女史箴图》

东晋

山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

堪称宏伟精巧的雕刻艺术品

“天下第一行书”、“书圣”

汉字字体的演变

商

东周

西周

秦

汉

魏晋

现代

(秦隶、汉隶)

简

体

字

图说历史

1.阅读下列材料,回答问题。

材料一 如图

图一 魏晋南北朝时期人口迁移示意图 图二 16-19世纪人口迁移示意图(局部)

(1)导致图一所示人口迁移最主要的社会原因是什么?(1分)图二所示被迫迁移的是一些什么人?(1分)

(2)上面两图所示人口迁移对迁入地带来相似的影响是什么?(2分)

为迁入地补充了劳动力,促进了当地的经济、文化的发展。

北方战乱;

非洲黑人。

2.阅读下列材料,回答问题。

(1)请补全笔记一内容。(2分)

(2)请从下列提供的学习内容中选取四个,

参照笔记一完成笔记二。(6分)

夏朝的建立、开通大运河、辽与北宋的和战、经济重心南移完成、元朝的建立与统一、春秋时期的经济发展、“贞观之治”、诸侯争霸、鉴真东渡、宋词元曲、战国七雄、开放的社会风气

三国鼎立;江南地区的开发。

隋唐时期

繁荣与开放的时代

开通大运河

“贞观之治”

开放的社会风气

鉴真东渡

1.下图是三国两晋南北朝时期民族迁徙示意图,这一时期的人口迁移

A. 促进了江南地区的开发

B. 推动经济重心南移完成

C. 使南方的经济超越北方

D. 巩固了统一多民族国家

2. [史料实证]下面图文材料说明

A. 三国鼎立局面形成 B. 文学艺术繁荣发展

C. 江南地区得到开发 D. 南方经济超过北方

南朝青瓷莲花尊 《宋书》记载南朝“地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。……丝锦布帛之饶,覆衣天下。”

【A】

【C】

1.【时空观念】与以下示意图中①相关的史实是

A.外戚宦官,交替专权

B.赤壁之战,三国鼎立

C.短暂统一,开发江南

D.北魏改革,民族交融

2.禁止穿鲜卑服,一律改穿汉服”“规定30岁以下的鲜卑官吏仍说鲜卑语的一律降爵黜官”“改鲜卑的复姓为近似的单音汉姓”。与这些措施相关的历史事件是

A.五胡内迁 B.孝文帝改革

C.唐蕃会盟 D.澶渊之盟

【B】

【B】

3.下面图片反映的共同主题是

A.统一多民族国家建立

B.少数民族的汉化

C.北方游牧民族的内迁

D.民族交融的加强

4.【历史解释】《齐民要术》一书综合整理了西周以来的农艺科学文献,记录了当时农艺的实践经验,涵盖了农、林、牧、副、渔等方面的内容。由此可知,这部书

A.图文并茂,艺术水平高 B.语言生动,可读性强

C.家喻户晓,传播范围广 D.内容丰富,综合性强

【D】

【D】

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史