统编版语文四年级上册 语文第七单元期末复习 课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文四年级上册 语文第七单元期末复习 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-16 10:16:24 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

四年级上册

第七单元复习

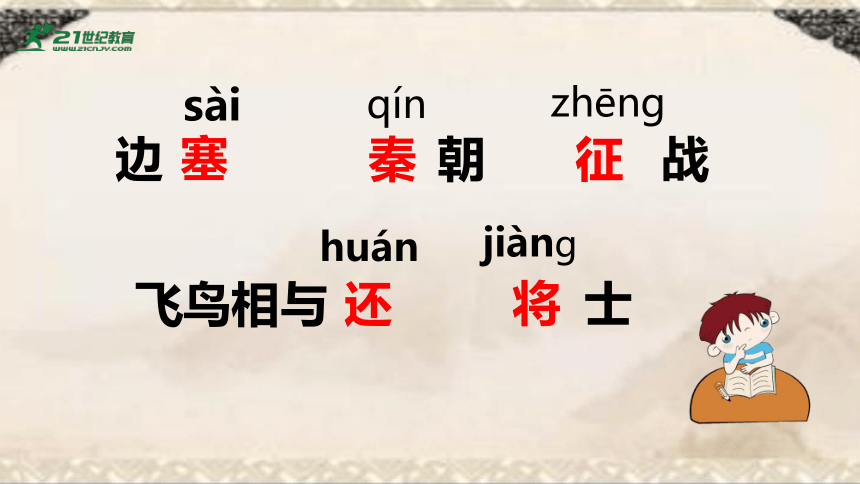

塞

sài

zhēng

征

战

秦

qín

边

朝

huán

还

飞鸟相与

将

jiàng

士

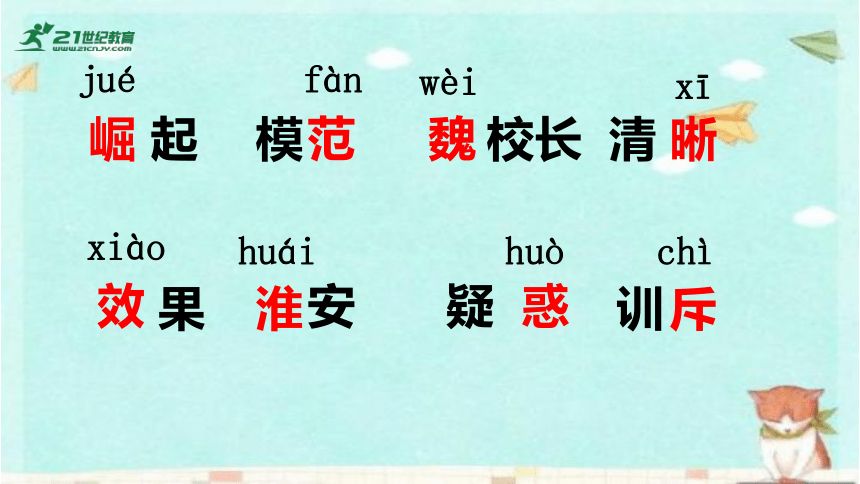

jué

fàn

起

wèi

魏

校长

果

淮

安

huò

chì

斥

训

xī

晰

清

模

范

崛

xiào

效

huái

惑

疑

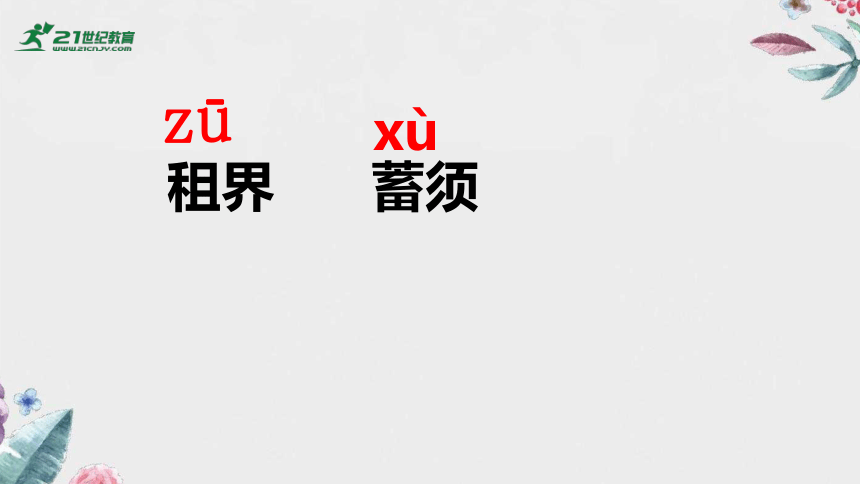

租界 蓄须

xù

zū

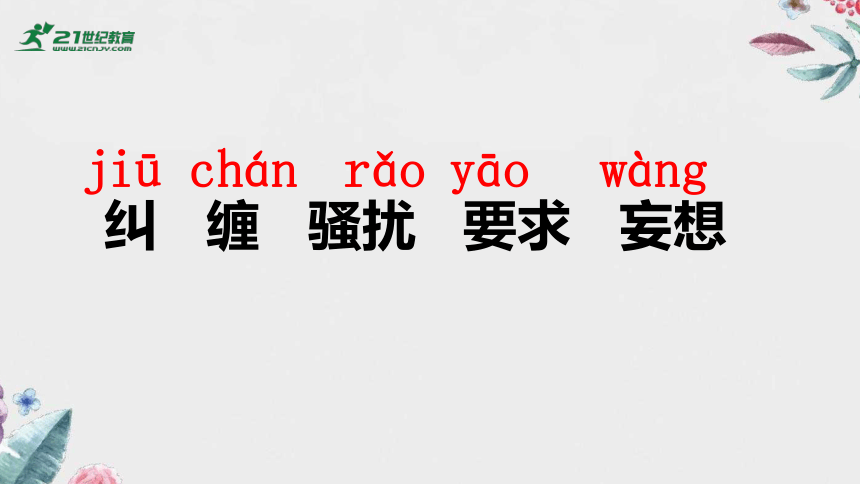

纠 缠 骚扰 要求 妄想

wàng

rǎo

yāo

jiū chán

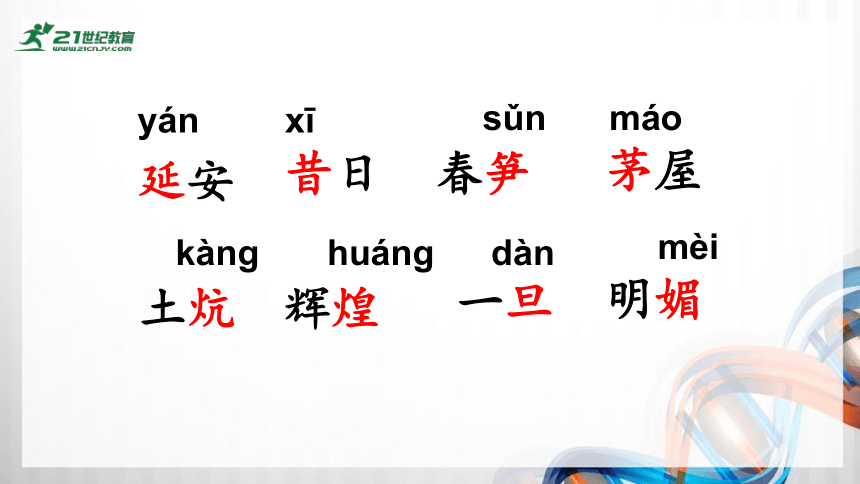

春笋

昔日

延安

茅屋

土炕

yán

xī

sǔn

máo

kàng

辉煌

dàn

huáng

一旦

明媚

mèi

塞外、边塞

sài

塞车、瓶塞

sāi

闭塞、阻塞、茅塞顿开

sè

塞

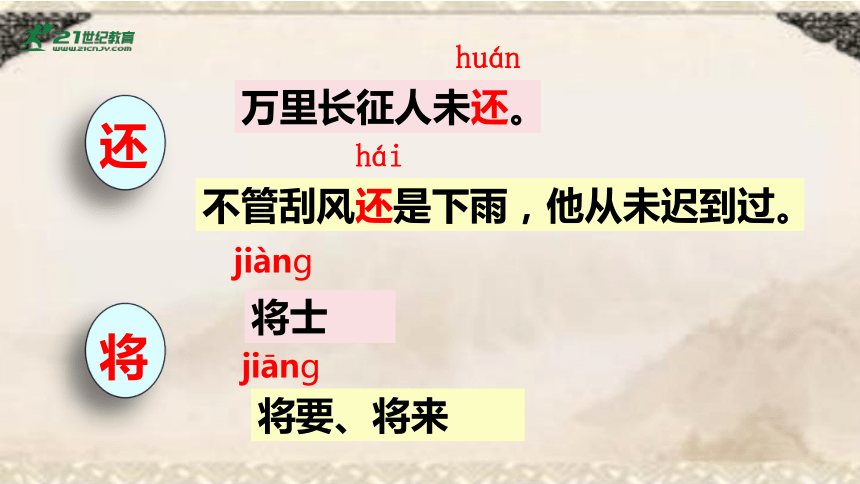

还

万里长征人未还。

huán

不管刮风还是下雨,他从未迟到过。

hái

将

将士

jiàng

将要、将来

jiāng

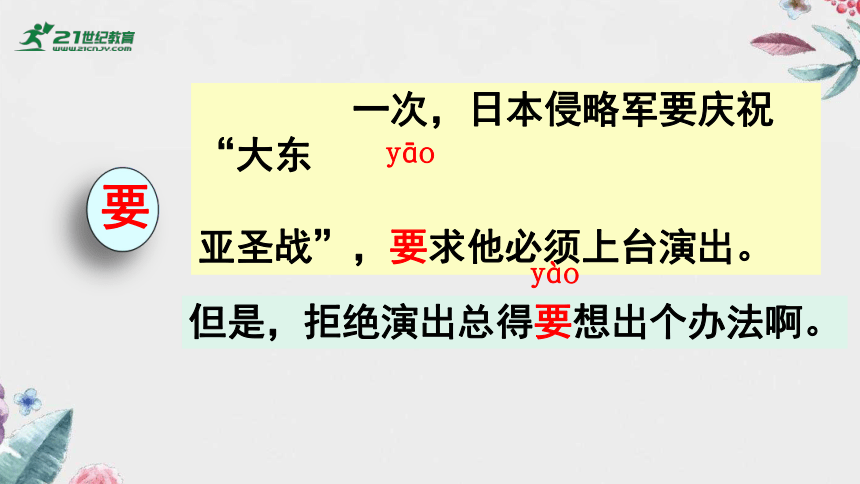

要

一次,日本侵略军要庆祝“大东

亚圣战”,要求他必须上台演出。

但是,拒绝演出总得要想出个办法啊。

yào

yāo

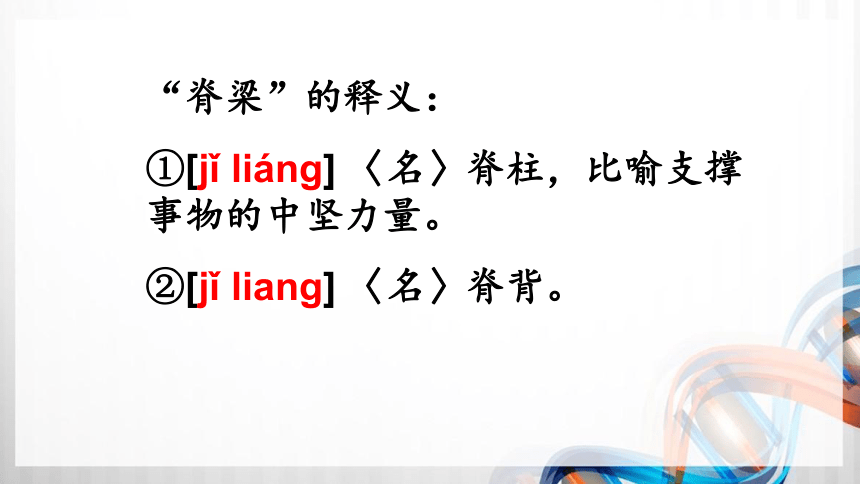

“脊梁”的释义:

①[jǐ liáng] 〈名〉脊柱,比喻支撑事物的中坚力量。

②[jǐ liang] 〈名〉脊背。

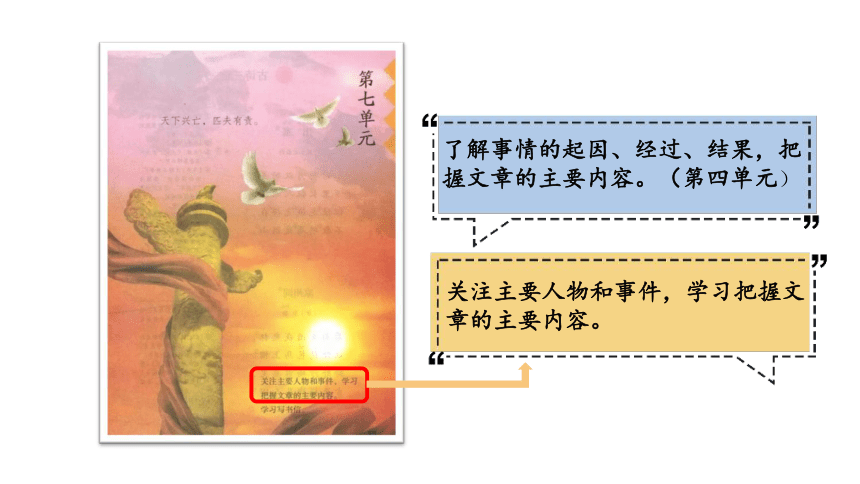

了解事情的起因、经过、结果,把握文章的主要内容。(第四单元)

关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容。

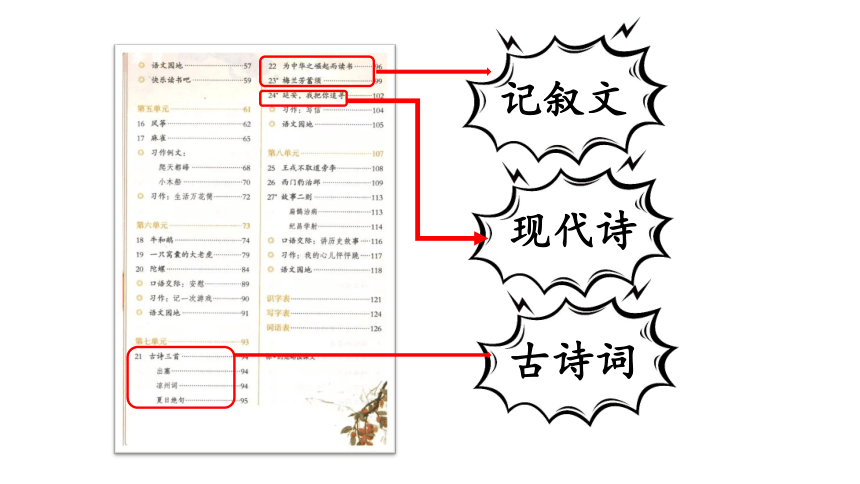

古诗词

记叙文

现代诗

第一件事:在修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。

第二件事:初到奉天,伯父告诫周恩来由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。

第三件事:在被外国人占据的地方,周恩来亲眼看到一位中国妇女受洋人欺辱而没处说理,这使他真正地体会到伯父所说的“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

结果

原因

原因

第二件事:初到奉天,伯父告诫周恩来由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。

第一件事:在修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。

第三件事:在被外国人占据的地方,周恩来亲眼看到一位中国妇女受洋人欺辱而没处说理,这使他真正地体会到伯父所说的“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

(十二岁那年)

(一个星期天)

(修身课上)

3

1

2

事情发生在什么时候?

作为京剧艺术大师的梅兰芳为什么会蓄胡须呢?

最后结果如何?

抗日战争时期

为了拒绝为日本人演出

他成功拒绝了表演,直到抗战胜利后才重新登台。

(1)

藏身租界

远避香港

(2)

蓄须明志 卖房度日

(3)

打针装病

险些丢命

2.归纳要素(文中只有一件事):弄清楚时间、地点、人物和事情的起因、经过、结果,就能把握文章的主要内容。

1.扩展题目:有的文章题目能高度概括文章内容,对它稍加扩展就能得到文章的主要内容。

把握文章主要内容的方法

3.合并事件(文中有多件事):在“归纳要素”的基础上,抓住主要人物,弄清每件事讲了什么,然后把几件事情按照发展顺序连起来,就能把握文章的主要内容了。

事情之间的内在联系

志存高远

◎读读想想,下面这些词语都是有关什么的成语??

词句段运用

精忠报国

视死如归

铁面无私

秉公执法

刚正不阿

大义凛然

英勇无畏

l n

wèi

b ng

ē

赞扬具有优秀品质和伟大精神的人物的词语。

志存高远:

追求远大的理想、事业上的抱负。

精忠报国:

为国家竭尽忠诚,牺牲一切。

大义凛然:

坚持正义,不顾敌人威逼利诱,始终保持严峻不可侵犯的态度。

英勇无畏:

非常勇敢,不畏艰险。

视死如归:

把死看得好像回家一样。形容为了正义的事业,不怕死。

铁面无私:

形容公正严明,不讲私人情面。

秉公执法:

公正地执行法律。

刚正不阿:

刚强正直,不阿谀奉迎。

围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?

读下面两组例句,体会句子不同的语气,然后想想在后面的两个情境中你要怎么说,写下来读一读。

围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁也不敢怎么样。

您不用卖房子,只要您把胡子一剃,一登台,就不愁没钱花。

您何必卖房子,只要您把胡子一剃,一登台,还愁没钱花?

别董大

[唐] 高适

千里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君?

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

诗意:

北风呼啸,黄沙千里,遮天蔽日,到处都是灰蒙蒙的一片,以致云似乎也变成了黄色,本来璀璨耀眼的阳光也黯然失色,如同落日的余晖一般。大雪纷纷扬扬地飘落,群雁排着整齐的队形向南飞去。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?

诗意:

不要担心前路茫茫没有知己,普天之下哪个不识君?

四年级上册

第七单元复习

塞

sài

zhēng

征

战

秦

qín

边

朝

huán

还

飞鸟相与

将

jiàng

士

jué

fàn

起

wèi

魏

校长

果

淮

安

huò

chì

斥

训

xī

晰

清

模

范

崛

xiào

效

huái

惑

疑

租界 蓄须

xù

zū

纠 缠 骚扰 要求 妄想

wàng

rǎo

yāo

jiū chán

春笋

昔日

延安

茅屋

土炕

yán

xī

sǔn

máo

kàng

辉煌

dàn

huáng

一旦

明媚

mèi

塞外、边塞

sài

塞车、瓶塞

sāi

闭塞、阻塞、茅塞顿开

sè

塞

还

万里长征人未还。

huán

不管刮风还是下雨,他从未迟到过。

hái

将

将士

jiàng

将要、将来

jiāng

要

一次,日本侵略军要庆祝“大东

亚圣战”,要求他必须上台演出。

但是,拒绝演出总得要想出个办法啊。

yào

yāo

“脊梁”的释义:

①[jǐ liáng] 〈名〉脊柱,比喻支撑事物的中坚力量。

②[jǐ liang] 〈名〉脊背。

了解事情的起因、经过、结果,把握文章的主要内容。(第四单元)

关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容。

古诗词

记叙文

现代诗

第一件事:在修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。

第二件事:初到奉天,伯父告诫周恩来由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。

第三件事:在被外国人占据的地方,周恩来亲眼看到一位中国妇女受洋人欺辱而没处说理,这使他真正地体会到伯父所说的“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

结果

原因

原因

第二件事:初到奉天,伯父告诫周恩来由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。

第一件事:在修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。

第三件事:在被外国人占据的地方,周恩来亲眼看到一位中国妇女受洋人欺辱而没处说理,这使他真正地体会到伯父所说的“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

(十二岁那年)

(一个星期天)

(修身课上)

3

1

2

事情发生在什么时候?

作为京剧艺术大师的梅兰芳为什么会蓄胡须呢?

最后结果如何?

抗日战争时期

为了拒绝为日本人演出

他成功拒绝了表演,直到抗战胜利后才重新登台。

(1)

藏身租界

远避香港

(2)

蓄须明志 卖房度日

(3)

打针装病

险些丢命

2.归纳要素(文中只有一件事):弄清楚时间、地点、人物和事情的起因、经过、结果,就能把握文章的主要内容。

1.扩展题目:有的文章题目能高度概括文章内容,对它稍加扩展就能得到文章的主要内容。

把握文章主要内容的方法

3.合并事件(文中有多件事):在“归纳要素”的基础上,抓住主要人物,弄清每件事讲了什么,然后把几件事情按照发展顺序连起来,就能把握文章的主要内容了。

事情之间的内在联系

志存高远

◎读读想想,下面这些词语都是有关什么的成语??

词句段运用

精忠报国

视死如归

铁面无私

秉公执法

刚正不阿

大义凛然

英勇无畏

l n

wèi

b ng

ē

赞扬具有优秀品质和伟大精神的人物的词语。

志存高远:

追求远大的理想、事业上的抱负。

精忠报国:

为国家竭尽忠诚,牺牲一切。

大义凛然:

坚持正义,不顾敌人威逼利诱,始终保持严峻不可侵犯的态度。

英勇无畏:

非常勇敢,不畏艰险。

视死如归:

把死看得好像回家一样。形容为了正义的事业,不怕死。

铁面无私:

形容公正严明,不讲私人情面。

秉公执法:

公正地执行法律。

刚正不阿:

刚强正直,不阿谀奉迎。

围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?

读下面两组例句,体会句子不同的语气,然后想想在后面的两个情境中你要怎么说,写下来读一读。

围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁也不敢怎么样。

您不用卖房子,只要您把胡子一剃,一登台,就不愁没钱花。

您何必卖房子,只要您把胡子一剃,一登台,还愁没钱花?

别董大

[唐] 高适

千里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君?

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

诗意:

北风呼啸,黄沙千里,遮天蔽日,到处都是灰蒙蒙的一片,以致云似乎也变成了黄色,本来璀璨耀眼的阳光也黯然失色,如同落日的余晖一般。大雪纷纷扬扬地飘落,群雁排着整齐的队形向南飞去。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?

诗意:

不要担心前路茫茫没有知己,普天之下哪个不识君?

同课章节目录