2023-2024学年安徽省蚌埠市七年级(上)期末历史试题(含答案)(扫描版,含答案)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年安徽省蚌埠市七年级(上)期末历史试题(含答案)(扫描版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-16 08:37:31 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024 学年安徽省蚌埠市七年级(上)期末历史试题

一、单选题:本大题共 16 小题,共 48 分。

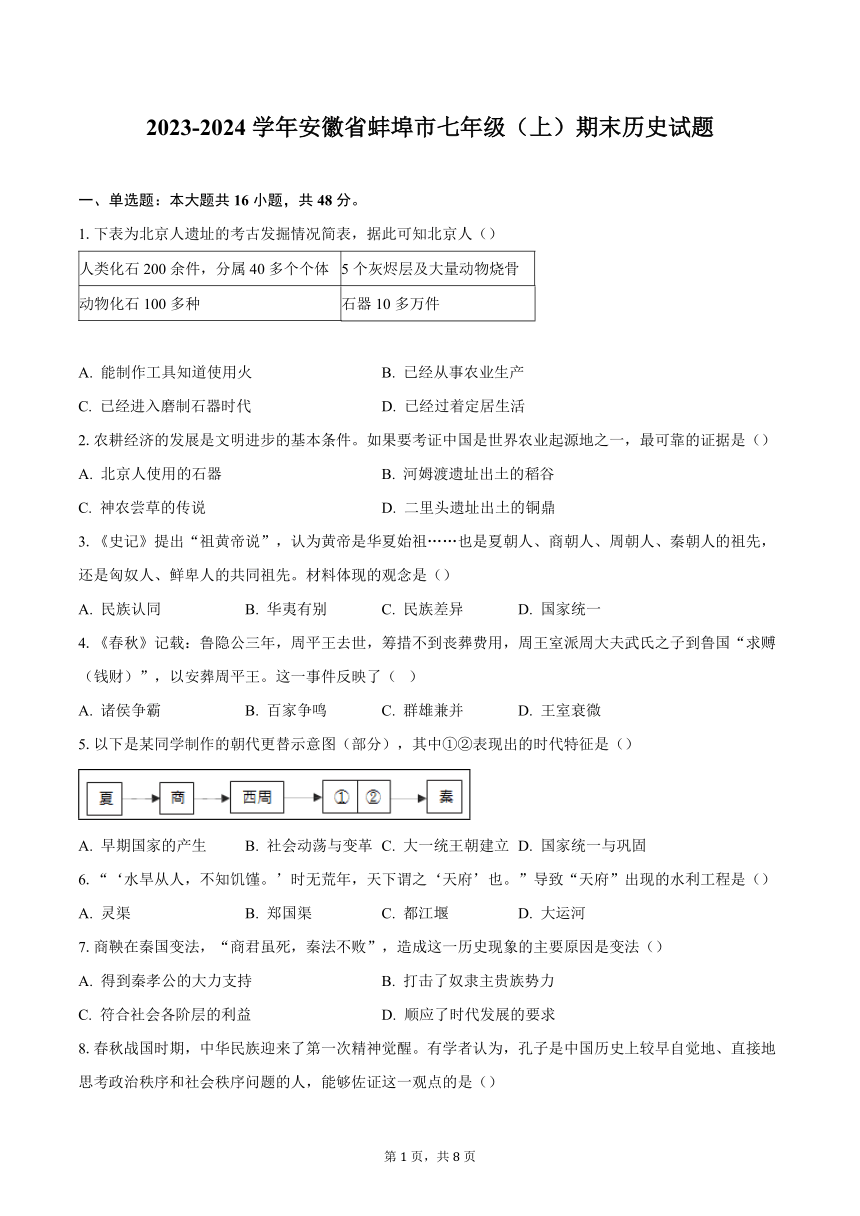

1.下表为北京人遗址的考古发掘情况简表,据此可知北京人()

人类化石 200 余件,分属 40 多个个体 5 个灰烬层及大量动物烧骨

动物化石 100 多种 石器 10 多万件

A. 能制作工具知道使用火 B. 已经从事农业生产

C. 已经进入磨制石器时代 D. 已经过着定居生活

2.农耕经济的发展是文明进步的基本条件。如果要考证中国是世界农业起源地之一,最可靠的证据是()

A. 北京人使用的石器 B. 河姆渡遗址出土的稻谷

C. 神农尝草的传说 D. 二里头遗址出土的铜鼎

3.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先,

还是匈奴人、鲜卑人的共同祖先。材料体现的观念是()

A. 民族认同 B. 华夷有别 C. 民族差异 D. 国家统一

4.《春秋》记载:鲁隐公三年,周平王去世,筹措不到丧葬费用,周王室派周大夫武氏之子到鲁国“求赙

(钱财)”,以安葬周平王。这一事件反映了( )

A. 诸侯争霸 B. 百家争鸣 C. 群雄兼并 D. 王室衰微

5.以下是某同学制作的朝代更替示意图(部分),其中①②表现出的时代特征是()

A. 早期国家的产生 B. 社会动荡与变革 C. 大一统王朝建立 D. 国家统一与巩固

6.“‘水旱从人,不知饥馑。’时无荒年,天下谓之‘天府’也。”导致“天府”出现的水利工程是()

A. 灵渠 B. 郑国渠 C. 都江堰 D. 大运河

7.商鞅在秦国变法,“商君虽死,秦法不败”,造成这一历史现象的主要原因是变法()

A. 得到秦孝公的大力支持 B. 打击了奴隶主贵族势力

C. 符合社会各阶层的利益 D. 顺应了时代发展的要求

8.春秋战国时期,中华民族迎来了第一次精神觉醒。有学者认为,孔子是中国历史上较早自觉地、直接地

思考政治秩序和社会秩序问题的人,能够佐证这一观点的是()

第 1 页,共 8 页

A. 无为而治 B. 为政以德 C. 兼爱非攻 D. 以法治国

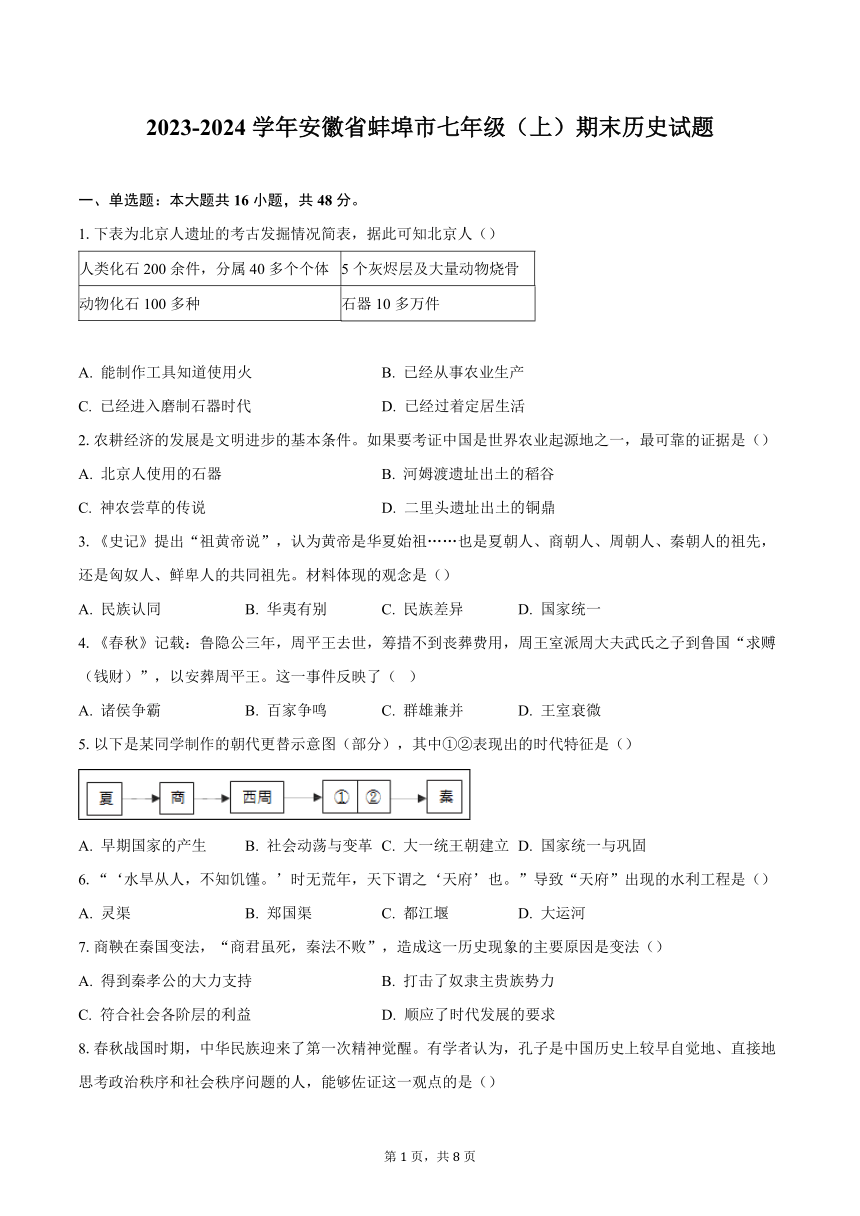

9.《史记·陈涉世家》记载:“将军身被(披)坚执锐,伐无道,诛暴秦……”史料记载的历史事件是()

A. 国人暴动 B. 长平之战 C. 陈胜吴广起义 D. 黄巾起义

10.《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”为此,

汉初统治者采取了()

A. 重文轻武政策 B. 文化专制政策 C. 闭关锁国政策 D. 休养生息政策

11.东汉初年,刘秀整顿吏治,合并郡县;释放奴婢,减轻农民负担;减轻刑罚;允许北方少数民族内

迁,缓和民族矛盾。社会出现比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称为()

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

12.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍

炙人口。但这些故事却不见于史书记载。据此可知()

A. 《三国演义》有一定的文学创作成分 B. 史书没有记载三国时期的赤壁之战

C. 《三国演义》所记述的内容真实可靠 D. 记载这些故事的史书已经全部失传

13.学习历史需要了解和掌握历史纪年方法。赤壁之战发生的公元 208 年还可以表述为()

A. 公元 2 世纪初 B. 公元 2 世纪末 C. 公元 3 世纪初 D. 公元 3 世纪末

14.在历史学习过程中,某学生绘制了如下政权更迭图,图中“ ”处的朝代是()

A. 秦朝 B. 西晋 C. 隋朝 D. 元朝

15.南北朝时期,至少有七十万人从北方迁移到长江流域,使长江中下游的“荆扬二州,户口半天下”,

仓廪充实。这反映了南北朝时期()

A. 科学技术的进步 B. 君主专制的实行 C. 北方政局的稳定 D. 江南地区的开发

16.北朝贾思勰在《齐民要术·种谷》中写道,“顺天时,量地利,则用力少而成功多”,如果“任情返

道”则会“劳而无获”。这段材料中,作者旨在强调农业生产需要()

A. 注重工具创新 B. 改良作物品种 C. 因时因地制宜 D. 适应市场需求

二、辨析改错题:本大题共 4 小题,共 8 分。

17.孟子是战国时期儒家的代表人物,他主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序。

判断:

第 2 页,共 8 页

改正:

18.西汉史学家司马迁编写的《史记》是我国古代第一部纪传体通史。

判断:

改正:

19.华佗是东汉末年的名医,写成了《伤寒杂病论》一书,被后世称为“医圣”。

判断:

改正:

20.刘徽运用具有“极限”思维的圆周率的正确计算方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字。

判断:

改正:

三、材料解析题:本大题共 2 小题,共 28 分。

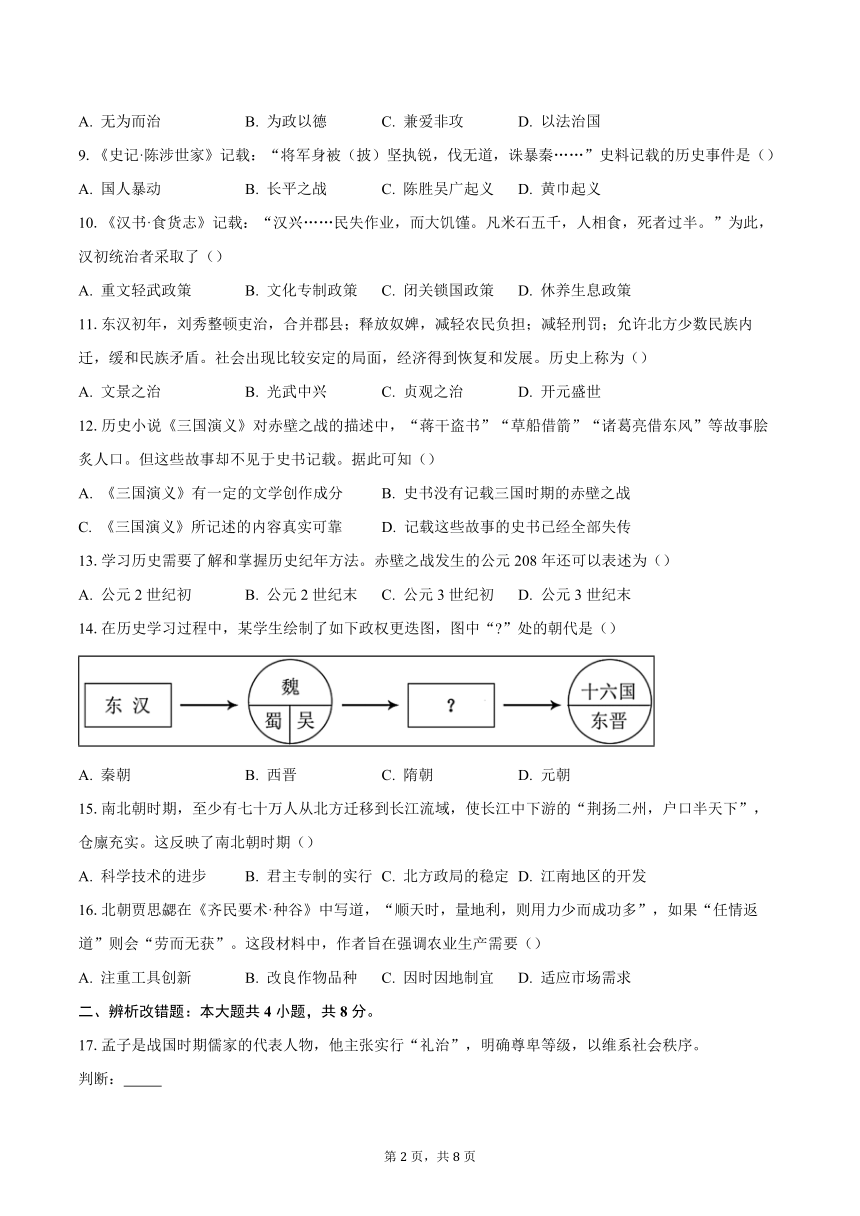

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从部落联盟时代到夏王朝的制度演变

材料二 “周灭了商,席卷整个中国北方。……靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这

样大的地区……周王还授权给一大批诸侯,这些诸侯大部分是国王的后裔和亲戚,但其中也包括一些承认

周宗主权、与国王没有血缘关系的国王亲信和地方贵族。”

——[美]费正清等《中国:传统与变革》

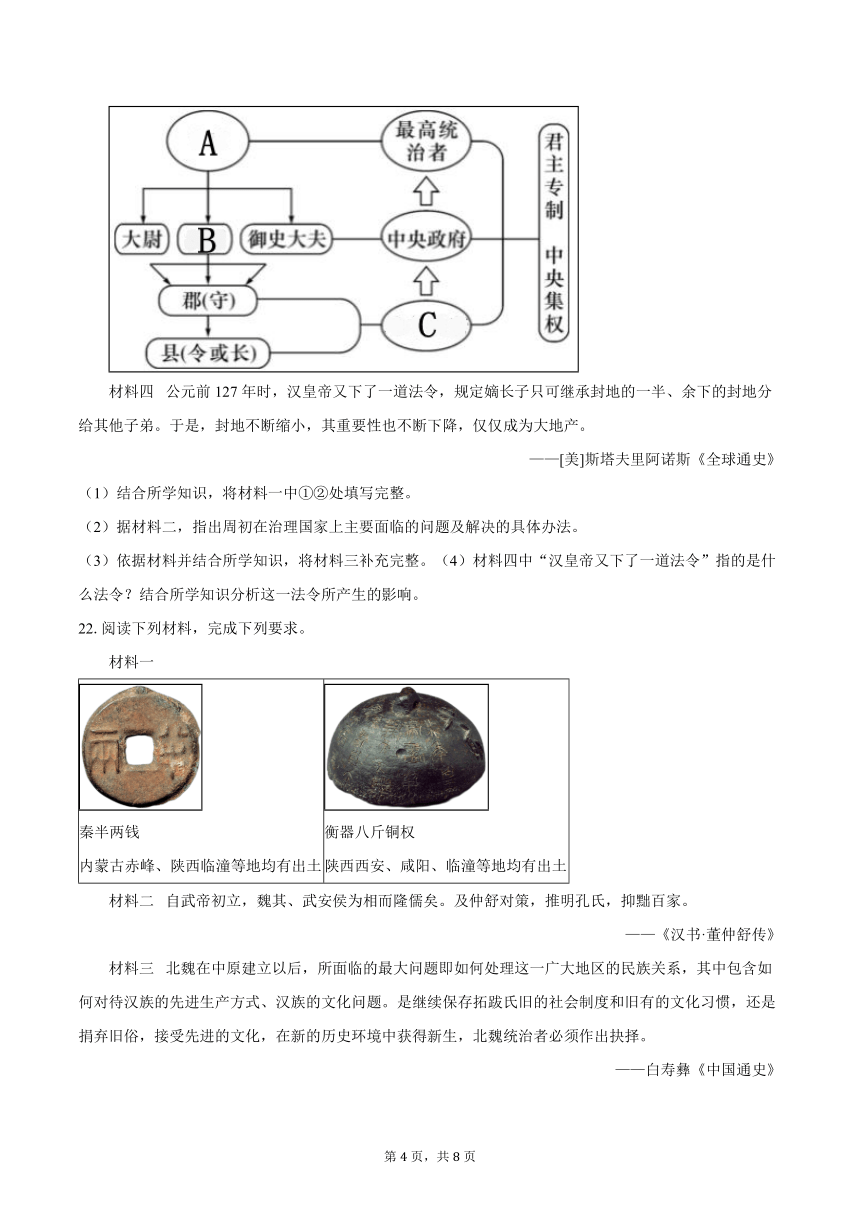

材料三

第 3 页,共 8 页

材料四 公元前 127 年时,汉皇帝又下了一道法令,规定嫡长子只可继承封地的一半、余下的封地分

给其他子弟。于是,封地不断缩小,其重要性也不断下降,仅仅成为大地产。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)结合所学知识,将材料一中①②处填写完整。

(2)据材料二,指出周初在治理国家上主要面临的问题及解决的具体办法。

(3)依据材料并结合所学知识,将材料三补充完整。(4)材料四中“汉皇帝又下了一道法令”指的是什

么法令?结合所学知识分析这一法令所产生的影响。

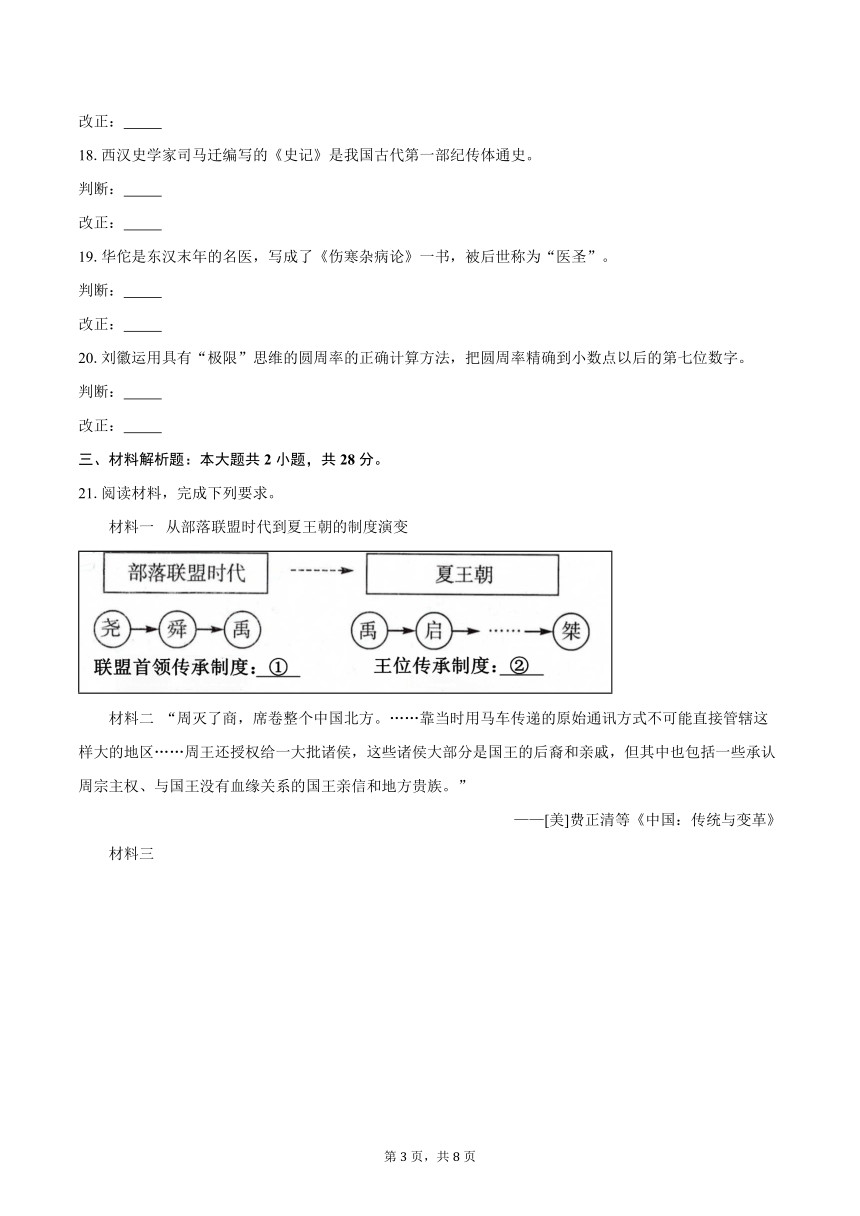

22.阅读下列材料,完成下列要求。

材料一

秦半两钱 衡器八斤铜权

内蒙古赤峰、陕西临潼等地均有出土陕西西安、咸阳、临潼等地均有出土

材料二 自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如

何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是

捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

第 4 页,共 8 页

(1)史料是我们了解历史的重要依据,主要包括:文献史料、实物史料、口述史料等多种类型。如图所

示均属于哪一类型的史料?它们见证了秦始皇巩固大一统的哪两项措施?

(2)依据材料二,概括董仲舒的主要主张。结合所学知识,说出该主张被采纳后产生的影响。(3)依据

材料三并结合所学知识,回答“北魏统治者”的“抉择”是什么?这一“抉择”产生了什么影响?

四、综合探究题:本大题共 1 小题,共 16 分。

23.中华文化博大精深,源远流长,缤纷多彩的文化符号承载者丰富的历史内涵。阅读材料,完成下列探

究活动。

文化符号一:青铜器

材料一 鼎最初作为食物器皿,逐渐演化为重要的祭祀礼器,直到成为家国宝器。……春秋战国时

期,风气大开,思想活跃,鼎的纹饰更加简练舒朗,神兽形象纷纷登场,宴饮、征战等纹饰明显增多。

——据 CCTV-10《百家讲坛》

文化符号二:文字

材料二

图 1 图 2

文化符号三:丝绸

材料三

第 5 页,共 8 页

图中 A 地是位于新疆尉犁县的营盘墓地遗址,这个墓葬时代为汉晋之际。墓地出土的棺木中葬一名年

轻男性。他头枕汉代丝绸包裹的鸡鸣枕,身盖淡黄色绢衾,身着红地对人兽树纹锦袍。锦袍中的人物均是

男性、卷发、高鼻、大眼,人物姿态各异,手持矛、盾、剑作格斗状;树为石榴树,是生长在波斯、中亚

一带的植物;树下人物造型受到希腊、罗马艺术的影响;锦袍上的整体纹样体现出希腊、波斯两种文化互

相融合的艺术特征。

——编自周金玲《营盘墓地出土文物反映的中外交流》

( 1)图中展示的是世界上出土的最重的青铜器,请写出它的名称。材料一中春秋战国时期“思想活跃”

的具体表现是指什么?

(2)图 1 中的文字记录了我国什么时期的历史?图 2 中颁行全国的通用文字是什么?

(3)依据材料三,写出营盘墓地出土的丝织品中凝聚了哪些文化元素?并结合所学知识,分析丝织品凝

聚多种文化元素的原因。

(4)通过此次活动,你对中华文化有了哪些深刻认识?

第 6 页,共 8 页

1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】B

6.【答案】C

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】A

13.【答案】C

14.【答案】B

15.【答案】D

16.【答案】C

17.【答案】错误;“孟子”改为“荀子”。

18.【答案】正确。

19.【答案】错误;“华佗”改为“张仲景”。

20.【答案】错误;将“刘徽”改为“祖冲之”

21.【答案】(1)①禅让制。②王位世袭制。

(2)问题:难以直接管辖地方(或者不便于统治辽阔的疆域,巩固西周的统治等)。

方法:将宗亲和功臣分封到各地建立诸侯国(或授权给诸侯或分封制)。

(3)A 皇帝;B 丞相;C 地方政府。

(4)法令:推恩令。

影响:逐步削弱了诸侯王国势力;加强了中央集权;巩固了政治上的大一统格局等。

22.【答案】(1)类型:实物史料。措施:统一货币为圆形方孔半两钱;统一度量衡。

(2)主张:罢黜百家,尊崇儒术。影响:使儒家思想成为封建正统思想,为历代王朝所推崇,影响深

远。

第 7 页,共 8 页

(3)抉择:北魏孝文帝改革;影响:促进了民族交融,增强北魏的实力等。

23.【答案】(1)司母戊鼎;百家争鸣。

(2)商周;小篆。

(3)文化元素:汉代、波斯、中亚、希腊、罗马等。(答出任意两点即可)

原因:营盘墓地位于西域地区,是丝绸之路上中外交往的交通要道。西汉政府在西域设置西域都护,确保

贸易的畅通和往来的频繁。(答出任意一点即可)

(4)认识:中华文明绵延不绝,并长期处于世界文明发展的前列;历史上中华各民族相互交融,共同创

造了辉煌的中华文明;中华文明与世界文明相互影响,并在交流互鉴中不断发展等。

第 8 页,共 8 页

一、单选题:本大题共 16 小题,共 48 分。

1.下表为北京人遗址的考古发掘情况简表,据此可知北京人()

人类化石 200 余件,分属 40 多个个体 5 个灰烬层及大量动物烧骨

动物化石 100 多种 石器 10 多万件

A. 能制作工具知道使用火 B. 已经从事农业生产

C. 已经进入磨制石器时代 D. 已经过着定居生活

2.农耕经济的发展是文明进步的基本条件。如果要考证中国是世界农业起源地之一,最可靠的证据是()

A. 北京人使用的石器 B. 河姆渡遗址出土的稻谷

C. 神农尝草的传说 D. 二里头遗址出土的铜鼎

3.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先,

还是匈奴人、鲜卑人的共同祖先。材料体现的观念是()

A. 民族认同 B. 华夷有别 C. 民族差异 D. 国家统一

4.《春秋》记载:鲁隐公三年,周平王去世,筹措不到丧葬费用,周王室派周大夫武氏之子到鲁国“求赙

(钱财)”,以安葬周平王。这一事件反映了( )

A. 诸侯争霸 B. 百家争鸣 C. 群雄兼并 D. 王室衰微

5.以下是某同学制作的朝代更替示意图(部分),其中①②表现出的时代特征是()

A. 早期国家的产生 B. 社会动荡与变革 C. 大一统王朝建立 D. 国家统一与巩固

6.“‘水旱从人,不知饥馑。’时无荒年,天下谓之‘天府’也。”导致“天府”出现的水利工程是()

A. 灵渠 B. 郑国渠 C. 都江堰 D. 大运河

7.商鞅在秦国变法,“商君虽死,秦法不败”,造成这一历史现象的主要原因是变法()

A. 得到秦孝公的大力支持 B. 打击了奴隶主贵族势力

C. 符合社会各阶层的利益 D. 顺应了时代发展的要求

8.春秋战国时期,中华民族迎来了第一次精神觉醒。有学者认为,孔子是中国历史上较早自觉地、直接地

思考政治秩序和社会秩序问题的人,能够佐证这一观点的是()

第 1 页,共 8 页

A. 无为而治 B. 为政以德 C. 兼爱非攻 D. 以法治国

9.《史记·陈涉世家》记载:“将军身被(披)坚执锐,伐无道,诛暴秦……”史料记载的历史事件是()

A. 国人暴动 B. 长平之战 C. 陈胜吴广起义 D. 黄巾起义

10.《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”为此,

汉初统治者采取了()

A. 重文轻武政策 B. 文化专制政策 C. 闭关锁国政策 D. 休养生息政策

11.东汉初年,刘秀整顿吏治,合并郡县;释放奴婢,减轻农民负担;减轻刑罚;允许北方少数民族内

迁,缓和民族矛盾。社会出现比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称为()

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

12.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍

炙人口。但这些故事却不见于史书记载。据此可知()

A. 《三国演义》有一定的文学创作成分 B. 史书没有记载三国时期的赤壁之战

C. 《三国演义》所记述的内容真实可靠 D. 记载这些故事的史书已经全部失传

13.学习历史需要了解和掌握历史纪年方法。赤壁之战发生的公元 208 年还可以表述为()

A. 公元 2 世纪初 B. 公元 2 世纪末 C. 公元 3 世纪初 D. 公元 3 世纪末

14.在历史学习过程中,某学生绘制了如下政权更迭图,图中“ ”处的朝代是()

A. 秦朝 B. 西晋 C. 隋朝 D. 元朝

15.南北朝时期,至少有七十万人从北方迁移到长江流域,使长江中下游的“荆扬二州,户口半天下”,

仓廪充实。这反映了南北朝时期()

A. 科学技术的进步 B. 君主专制的实行 C. 北方政局的稳定 D. 江南地区的开发

16.北朝贾思勰在《齐民要术·种谷》中写道,“顺天时,量地利,则用力少而成功多”,如果“任情返

道”则会“劳而无获”。这段材料中,作者旨在强调农业生产需要()

A. 注重工具创新 B. 改良作物品种 C. 因时因地制宜 D. 适应市场需求

二、辨析改错题:本大题共 4 小题,共 8 分。

17.孟子是战国时期儒家的代表人物,他主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序。

判断:

第 2 页,共 8 页

改正:

18.西汉史学家司马迁编写的《史记》是我国古代第一部纪传体通史。

判断:

改正:

19.华佗是东汉末年的名医,写成了《伤寒杂病论》一书,被后世称为“医圣”。

判断:

改正:

20.刘徽运用具有“极限”思维的圆周率的正确计算方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字。

判断:

改正:

三、材料解析题:本大题共 2 小题,共 28 分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从部落联盟时代到夏王朝的制度演变

材料二 “周灭了商,席卷整个中国北方。……靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这

样大的地区……周王还授权给一大批诸侯,这些诸侯大部分是国王的后裔和亲戚,但其中也包括一些承认

周宗主权、与国王没有血缘关系的国王亲信和地方贵族。”

——[美]费正清等《中国:传统与变革》

材料三

第 3 页,共 8 页

材料四 公元前 127 年时,汉皇帝又下了一道法令,规定嫡长子只可继承封地的一半、余下的封地分

给其他子弟。于是,封地不断缩小,其重要性也不断下降,仅仅成为大地产。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)结合所学知识,将材料一中①②处填写完整。

(2)据材料二,指出周初在治理国家上主要面临的问题及解决的具体办法。

(3)依据材料并结合所学知识,将材料三补充完整。(4)材料四中“汉皇帝又下了一道法令”指的是什

么法令?结合所学知识分析这一法令所产生的影响。

22.阅读下列材料,完成下列要求。

材料一

秦半两钱 衡器八斤铜权

内蒙古赤峰、陕西临潼等地均有出土陕西西安、咸阳、临潼等地均有出土

材料二 自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如

何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是

捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

第 4 页,共 8 页

(1)史料是我们了解历史的重要依据,主要包括:文献史料、实物史料、口述史料等多种类型。如图所

示均属于哪一类型的史料?它们见证了秦始皇巩固大一统的哪两项措施?

(2)依据材料二,概括董仲舒的主要主张。结合所学知识,说出该主张被采纳后产生的影响。(3)依据

材料三并结合所学知识,回答“北魏统治者”的“抉择”是什么?这一“抉择”产生了什么影响?

四、综合探究题:本大题共 1 小题,共 16 分。

23.中华文化博大精深,源远流长,缤纷多彩的文化符号承载者丰富的历史内涵。阅读材料,完成下列探

究活动。

文化符号一:青铜器

材料一 鼎最初作为食物器皿,逐渐演化为重要的祭祀礼器,直到成为家国宝器。……春秋战国时

期,风气大开,思想活跃,鼎的纹饰更加简练舒朗,神兽形象纷纷登场,宴饮、征战等纹饰明显增多。

——据 CCTV-10《百家讲坛》

文化符号二:文字

材料二

图 1 图 2

文化符号三:丝绸

材料三

第 5 页,共 8 页

图中 A 地是位于新疆尉犁县的营盘墓地遗址,这个墓葬时代为汉晋之际。墓地出土的棺木中葬一名年

轻男性。他头枕汉代丝绸包裹的鸡鸣枕,身盖淡黄色绢衾,身着红地对人兽树纹锦袍。锦袍中的人物均是

男性、卷发、高鼻、大眼,人物姿态各异,手持矛、盾、剑作格斗状;树为石榴树,是生长在波斯、中亚

一带的植物;树下人物造型受到希腊、罗马艺术的影响;锦袍上的整体纹样体现出希腊、波斯两种文化互

相融合的艺术特征。

——编自周金玲《营盘墓地出土文物反映的中外交流》

( 1)图中展示的是世界上出土的最重的青铜器,请写出它的名称。材料一中春秋战国时期“思想活跃”

的具体表现是指什么?

(2)图 1 中的文字记录了我国什么时期的历史?图 2 中颁行全国的通用文字是什么?

(3)依据材料三,写出营盘墓地出土的丝织品中凝聚了哪些文化元素?并结合所学知识,分析丝织品凝

聚多种文化元素的原因。

(4)通过此次活动,你对中华文化有了哪些深刻认识?

第 6 页,共 8 页

1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】A

4.【答案】D

5.【答案】B

6.【答案】C

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】A

13.【答案】C

14.【答案】B

15.【答案】D

16.【答案】C

17.【答案】错误;“孟子”改为“荀子”。

18.【答案】正确。

19.【答案】错误;“华佗”改为“张仲景”。

20.【答案】错误;将“刘徽”改为“祖冲之”

21.【答案】(1)①禅让制。②王位世袭制。

(2)问题:难以直接管辖地方(或者不便于统治辽阔的疆域,巩固西周的统治等)。

方法:将宗亲和功臣分封到各地建立诸侯国(或授权给诸侯或分封制)。

(3)A 皇帝;B 丞相;C 地方政府。

(4)法令:推恩令。

影响:逐步削弱了诸侯王国势力;加强了中央集权;巩固了政治上的大一统格局等。

22.【答案】(1)类型:实物史料。措施:统一货币为圆形方孔半两钱;统一度量衡。

(2)主张:罢黜百家,尊崇儒术。影响:使儒家思想成为封建正统思想,为历代王朝所推崇,影响深

远。

第 7 页,共 8 页

(3)抉择:北魏孝文帝改革;影响:促进了民族交融,增强北魏的实力等。

23.【答案】(1)司母戊鼎;百家争鸣。

(2)商周;小篆。

(3)文化元素:汉代、波斯、中亚、希腊、罗马等。(答出任意两点即可)

原因:营盘墓地位于西域地区,是丝绸之路上中外交往的交通要道。西汉政府在西域设置西域都护,确保

贸易的畅通和往来的频繁。(答出任意一点即可)

(4)认识:中华文明绵延不绝,并长期处于世界文明发展的前列;历史上中华各民族相互交融,共同创

造了辉煌的中华文明;中华文明与世界文明相互影响,并在交流互鉴中不断发展等。

第 8 页,共 8 页

同课章节目录