七年级上册 第二单元 5 秋天的怀念 课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册 第二单元 5 秋天的怀念 课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-16 21:02:50 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

秋天的怀念

史铁生

同学们,在我们的生命中,总有一些人,他们的爱如同暖阳,即使在最艰难的时刻也能给予我们力量。今天,我们要走进史铁生的一篇感人至深的文章《秋天的怀念》。 我想先问问大家,有没有这样一个人,在你生病或者遇到困难的时候,无微不至地照顾你、鼓励你呢?

那大家想象一下,如果这样一个照顾你的人突然不在了,你会有怎样的感受呢? 今天我们要认识的作者史铁生,他就经历了这样的悲痛。他双腿瘫痪,在最痛苦的时候,他的母亲给予了他无尽的爱,然而母亲却早早地离去了。让我们一起走进这篇充满着怀念与深情的文章。

识记有关史铁生的文学常识。

积累重点词语:瘫痪、侍弄、憔悴、诀别、烂漫、翻来覆去等。

在语句的朗读中揣摩合适的语气,把握全文朗读感情基调的变化。(重点)

理解作者的复杂情感及变化;把握母亲的形象,理解“好好儿活”的含义。(难点)

感悟平凡而伟大的母爱,珍爱生命,激发感恩情怀。

学习目标

母爱是世间最伟大的力量。米尔(英国)

母爱是一种巨大的火焰。

——罗曼·罗兰(法国)

慈母的胳膊是慈爱构成的,孩子睡在里面怎能不甜?

———雨果(法国)

名人名言

失去了慈母便像花插在瓶子里,虽然还有色有香,

却失去了根。 ——老舍

母爱是一种巨大的火焰。 ——罗曼·罗兰(法国)

名人名言

作者简介

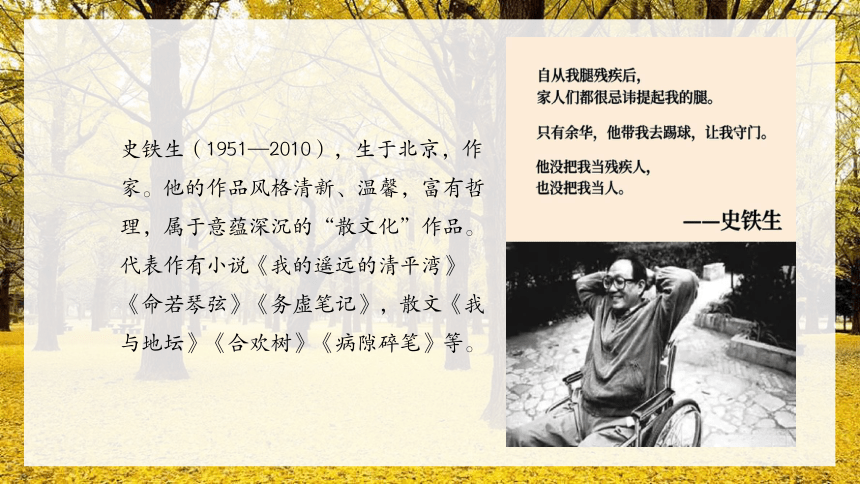

史铁生(1951—2010),生于北京,作家。他的作品风格清新、温馨,富有哲理,属于意蕴深沉的“散文化”作品。代表作有小说《我的遥远的清平湾》《命若琴弦》《务虚笔记》,散文《我与地坛》《合欢树》《病隙碎笔》等。

史铁生(1951年1月4日-2010年12月31日),中国作家、散文家,出生于北京,毕业于清华大学附属中学。他的生平可以分为几个重要的阶段:

早期经历

1969年,史铁生参加了上山下乡运动,自愿到陕北延安农村插队。然而,由于腰腿病,他在同年4月返京治病,6月回到村里,生产队关照让其担任饲养员,放牛喂牛。

1971年9月,史铁生腰疼加重,再次回北京治病。1972年1月5日,他住进北京友谊医院,治疗结束后,他的轮椅生涯开始了。

文学创作

1974年,史铁生到某街道工厂做工。

1981年,因患肾病回家疗养,后从事写作。他的创作生涯中,有许多重要的作品,包括《我的遥远的清平湾》《奶奶的星星》《命若琴弦》《我与地坛》《病隙碎笔》等。其中,《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》连续两年获得全国短篇小说奖,显示了他的创作才华。

患病与逝世

1998年,史铁生被确诊为尿毒症,需隔日透析以维持生命,其经费主要由中国作家协会和北京市政府负担。

2010年12月31日凌晨3点46分,史铁生因突发脑溢血在北京宣武医院去世,享年59岁。根据他的遗愿,不举行遗体告别仪式,器官捐献给医学研究,去世当日凌晨6时许其肝脏移植给天津的一位病人。

文学成就

史铁生的作品深刻探讨了人生、命运和苦难等主题,他的写作与他的生命完全同构在了一起。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐。他的作品多次获得文学奖项,包括鲁迅文学奖、华语文学传媒大奖年度杰出成就奖等。

作者简介

本文选自《史铁生散文选》(人民文学出版社2005年版)。《秋天的怀念》是一—篇怀念母亲的文章。史铁生的母亲是一位活得很苦的母亲。史铁生26岁时,也就是史铁生双腿瘫痪的第6个年头,她便因肝病去世,当时才49岁。母亲的早逝,让史铁生感受到母爱的珍贵与厚重,也成了他心中永远的痛。对“母爱”这个话题,史铁生一直是笔耕不辍的。他的成长之路,其实是母亲用生命铺就的。

写作背景

生字解词

会读会写

瘫痪(tān huàn) 暴怒(bào nù) 沉寂(chén jì)

侍弄(shì nòng) 捶打(chuí dǎ) 憔悴(qiáo cuì)

央求(yāng qiú) 絮叨(xù dao) 诀别(jué bié)

淡雅(dàn yǎ) 高洁(gāo jié) 烂漫(làn màn)

翻来覆去(fān lái fù qù) 喜出望外(xǐ chū wàng wài)

【北海】这里指北京的北海公园。

【憔悴】形容人瘦弱,面色不好。

【仿膳(shàn)】这里指北海公园内的一个饭庄,以制作宫廷菜而闻名。

【豌豆黄儿】北京的一种小吃,用豌豆等原料制成,颜色金黄,口感细腻,味道香甜。

【淡雅】素净雅致;素淡典雅。

解词

【侍弄】经营照管(庄稼、家禽、家畜等)。

【捶打】用拳头或器物撞击物体。

【翻来覆去】指来回翻身。一次又一次;多次重复。

【絮絮叨叨】形容说话啰唆。

【敏感】生理上或心理上对外界事物反应很快。

【烂漫】颜色鲜明而美丽。

解词

课文精讲

第一部分(1、2段):主要写“我”发脾气时,母亲对“我”的抚慰。作者抓住母亲的动作、语言进行描写,表现母亲对“我”深深的爱。

第二部分( 3—7段):主要写“我”同意了母亲的请求——看菊花,母亲喜出望外时,却永远地离开了人世。

第三部分( 第8段):主要写秋天到了,“我”和妹妹去看菊花,怀念母亲。

文章结构

课文精讲

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。

细节描写母亲“悄悄地躲出去”是为了让“我”尽情地发泄心中的痛苦,期待“我”能恢复平静和理智。“偷偷”表现了母亲的慈爱和细心。

课文精讲

当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。

细节描写“眼边儿红红的”说明母亲哭过了,但在儿子面前强忍着内心的悲伤,表现了母亲对儿子的呵护和关爱。

课文精讲

母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。

插叙看似平淡无奇好像多余的一句话,却写出了母亲为了儿子放弃了自己喜欢的东西,一颗心全部放在了儿子身上。

课文精讲

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!

语言描写|动作描写

这句话表现了“我”因双腿瘫痪而生不如死的痛苦与绝望的心情。

课文精讲

面对“我”的暴躁,母亲怎么说?

—— 母亲扑过来、(扑下去的是死去的念头)

—— 忍住哭 (忍住儿子的暴怒,忍住自己的病痛)

—— 咱娘俩在一块儿,好好儿活,好好活......

—— 抓住我的手 (抓住的是活下去的信念)

课文精讲

母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

动作描写“扑”“抓”两个动词,生动形象地写出了母亲在意“我”的内心感受,害怕“我”经受不住打击,失去生活的勇气的急切心理。“忍”字写出了母亲抑制自己的悲痛去鼓励、安慰儿子的痛苦心情。

语言描写“好好儿活,好好儿活”,突出强调了母亲复杂的情感。一方面,她自己正在不屈地与病魔抗争;另一方面,她希望儿子能振作起来,坚强地活下去。

课文精讲

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

插叙补充说明母亲的病已经十分严重,又说明母亲为了不让儿子伤心而强忍病痛,体现了她的无私和坚忍,也为下文母亲的突然去世做了铺垫。

课文精讲

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。

景物描写

写树叶飘落的情景,暗示着自己当时悲凉的心情,为下文母亲“挡在窗前”,又央求“我”去北海看菊花做铺垫。

课文精讲

她憔悴的脸上现出央求般的神色。

神态描写“憔悴的脸”既暗示母亲饱受病痛折磨,也暗示儿子因双腿瘫痪而绝望的状态是对母亲心理的折磨;“央求般的神色”表现出母亲屡遭儿子拒绝却从未改变的关怀与希望。

课文精讲

“什么时候?”“你要是愿意,就明天 ”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

细节描写“她比我还敏感”,表现出母亲的慈爱和细心。

课文精讲

段解:写母亲央求“我”去看菊花。

课文精讲

她出去了,就再也没回来。

照应这句与下文“也绝没有想到那竟是永远的诀别”相照应。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

品词“绝”和“竟”,说明“我”当时对母亲病情的严重程度并不了解,对母亲永远的离去,毫无思想准备;如今想来,追悔莫及,肝肠寸断。

课文精讲

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

母亲在生命最后一刻,最牵挂的还是自己的孩子,一个生病,一个未成年,难以放下。

课文精讲

段解:写母亲临终的牵挂。

第二部分(3~6段),写母亲在准备推“我”去看菊花时,却因病永远地离开了人世。

课文精讲

我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

“我”说“要好好儿活”,体现了心中的坚强与自信,“我”明白了母亲没有说完的话,找到了自我,感悟到了人生的真谛。

第三部分(7段),写妹妹推“我”去北海观赏菊花,表达了对母亲的怀念。照应前文,含蓄地揭示了主题。

写作特色

写作特色

(1) 细节人手, 含蓄动人。

作者内心的情感本是汹涌澎湃、痛彻肺腑的,但文章的叙述语调却显得平静内敛,没有任何直接抒情、咏叹呼号的句子,文章的感人力量,全部来自那些不事渲染、本色呈现的细节。母亲“悄悄”躲出去又“悄悄”进来,“挡”住落叶,对于“跑”和“踩”一类的字眼儿,比“我”还敏感,都是细节描写,含蓄但感人。当年和母亲在一起时,“我”虽然也有脾气暴躁、极不耐烦的表现,但内心深处仍然能够感受到母亲的关怀,比如知道母亲“在我看不见的地方偷偷地听着我的动静”。时过境迁,“我”更为自己当时“一直都不知道”母亲的病情、“绝没有想到那竟是永远的诀别”而悔恨不已。平实的细节,不仅表现了母爱的伟大,也表达了儿子对母亲的深切感怀。

写作特色

(2)情感张弛,有节奏感。

文章第1段写了一个激烈的场面;第2段的情绪陡然一落;第3段又是一个略微轻松的变奏;第4段独句成段,紧承上文,让前文的情绪戛然而止;第5、6段用最简洁的叙述,讲出心中最深最痛、最不堪回首、最不愿提及的诀别;第7段则是在痛定之后,再赏菊花,泼墨写菊,回味反思,意味悠长。文章营造的张弛节奏,与作者内心的情感状态,达到了和谐一致,富有节奏感。

主题归纳

文章主旨

这篇散文记叙了一位身患绝症的母亲忍受着病体和精神上的巨大痛苦,精心呵护双腿瘫痪的儿子的故事,突出表现了伟大而无私的母爱,表达了作者对母亲深深的愧疚与怀念之情,以及正确面对生命中的残缺遗憾,勇敢地“好好儿活”的决心。

文章结构

回忆中的母亲

那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲着想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是她自己而不是儿子,可事实无法代替;她想,只要儿子能活下去,哪怕自己去死也行呢,可她又确信,一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福,而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于找到------这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。——我与地坛

谢谢观赏!

秋天的怀念

史铁生

同学们,在我们的生命中,总有一些人,他们的爱如同暖阳,即使在最艰难的时刻也能给予我们力量。今天,我们要走进史铁生的一篇感人至深的文章《秋天的怀念》。 我想先问问大家,有没有这样一个人,在你生病或者遇到困难的时候,无微不至地照顾你、鼓励你呢?

那大家想象一下,如果这样一个照顾你的人突然不在了,你会有怎样的感受呢? 今天我们要认识的作者史铁生,他就经历了这样的悲痛。他双腿瘫痪,在最痛苦的时候,他的母亲给予了他无尽的爱,然而母亲却早早地离去了。让我们一起走进这篇充满着怀念与深情的文章。

识记有关史铁生的文学常识。

积累重点词语:瘫痪、侍弄、憔悴、诀别、烂漫、翻来覆去等。

在语句的朗读中揣摩合适的语气,把握全文朗读感情基调的变化。(重点)

理解作者的复杂情感及变化;把握母亲的形象,理解“好好儿活”的含义。(难点)

感悟平凡而伟大的母爱,珍爱生命,激发感恩情怀。

学习目标

母爱是世间最伟大的力量。米尔(英国)

母爱是一种巨大的火焰。

——罗曼·罗兰(法国)

慈母的胳膊是慈爱构成的,孩子睡在里面怎能不甜?

———雨果(法国)

名人名言

失去了慈母便像花插在瓶子里,虽然还有色有香,

却失去了根。 ——老舍

母爱是一种巨大的火焰。 ——罗曼·罗兰(法国)

名人名言

作者简介

史铁生(1951—2010),生于北京,作家。他的作品风格清新、温馨,富有哲理,属于意蕴深沉的“散文化”作品。代表作有小说《我的遥远的清平湾》《命若琴弦》《务虚笔记》,散文《我与地坛》《合欢树》《病隙碎笔》等。

史铁生(1951年1月4日-2010年12月31日),中国作家、散文家,出生于北京,毕业于清华大学附属中学。他的生平可以分为几个重要的阶段:

早期经历

1969年,史铁生参加了上山下乡运动,自愿到陕北延安农村插队。然而,由于腰腿病,他在同年4月返京治病,6月回到村里,生产队关照让其担任饲养员,放牛喂牛。

1971年9月,史铁生腰疼加重,再次回北京治病。1972年1月5日,他住进北京友谊医院,治疗结束后,他的轮椅生涯开始了。

文学创作

1974年,史铁生到某街道工厂做工。

1981年,因患肾病回家疗养,后从事写作。他的创作生涯中,有许多重要的作品,包括《我的遥远的清平湾》《奶奶的星星》《命若琴弦》《我与地坛》《病隙碎笔》等。其中,《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》连续两年获得全国短篇小说奖,显示了他的创作才华。

患病与逝世

1998年,史铁生被确诊为尿毒症,需隔日透析以维持生命,其经费主要由中国作家协会和北京市政府负担。

2010年12月31日凌晨3点46分,史铁生因突发脑溢血在北京宣武医院去世,享年59岁。根据他的遗愿,不举行遗体告别仪式,器官捐献给医学研究,去世当日凌晨6时许其肝脏移植给天津的一位病人。

文学成就

史铁生的作品深刻探讨了人生、命运和苦难等主题,他的写作与他的生命完全同构在了一起。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐。他的作品多次获得文学奖项,包括鲁迅文学奖、华语文学传媒大奖年度杰出成就奖等。

作者简介

本文选自《史铁生散文选》(人民文学出版社2005年版)。《秋天的怀念》是一—篇怀念母亲的文章。史铁生的母亲是一位活得很苦的母亲。史铁生26岁时,也就是史铁生双腿瘫痪的第6个年头,她便因肝病去世,当时才49岁。母亲的早逝,让史铁生感受到母爱的珍贵与厚重,也成了他心中永远的痛。对“母爱”这个话题,史铁生一直是笔耕不辍的。他的成长之路,其实是母亲用生命铺就的。

写作背景

生字解词

会读会写

瘫痪(tān huàn) 暴怒(bào nù) 沉寂(chén jì)

侍弄(shì nòng) 捶打(chuí dǎ) 憔悴(qiáo cuì)

央求(yāng qiú) 絮叨(xù dao) 诀别(jué bié)

淡雅(dàn yǎ) 高洁(gāo jié) 烂漫(làn màn)

翻来覆去(fān lái fù qù) 喜出望外(xǐ chū wàng wài)

【北海】这里指北京的北海公园。

【憔悴】形容人瘦弱,面色不好。

【仿膳(shàn)】这里指北海公园内的一个饭庄,以制作宫廷菜而闻名。

【豌豆黄儿】北京的一种小吃,用豌豆等原料制成,颜色金黄,口感细腻,味道香甜。

【淡雅】素净雅致;素淡典雅。

解词

【侍弄】经营照管(庄稼、家禽、家畜等)。

【捶打】用拳头或器物撞击物体。

【翻来覆去】指来回翻身。一次又一次;多次重复。

【絮絮叨叨】形容说话啰唆。

【敏感】生理上或心理上对外界事物反应很快。

【烂漫】颜色鲜明而美丽。

解词

课文精讲

第一部分(1、2段):主要写“我”发脾气时,母亲对“我”的抚慰。作者抓住母亲的动作、语言进行描写,表现母亲对“我”深深的爱。

第二部分( 3—7段):主要写“我”同意了母亲的请求——看菊花,母亲喜出望外时,却永远地离开了人世。

第三部分( 第8段):主要写秋天到了,“我”和妹妹去看菊花,怀念母亲。

文章结构

课文精讲

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。

细节描写母亲“悄悄地躲出去”是为了让“我”尽情地发泄心中的痛苦,期待“我”能恢复平静和理智。“偷偷”表现了母亲的慈爱和细心。

课文精讲

当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。

细节描写“眼边儿红红的”说明母亲哭过了,但在儿子面前强忍着内心的悲伤,表现了母亲对儿子的呵护和关爱。

课文精讲

母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。

插叙看似平淡无奇好像多余的一句话,却写出了母亲为了儿子放弃了自己喜欢的东西,一颗心全部放在了儿子身上。

课文精讲

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!

语言描写|动作描写

这句话表现了“我”因双腿瘫痪而生不如死的痛苦与绝望的心情。

课文精讲

面对“我”的暴躁,母亲怎么说?

—— 母亲扑过来、(扑下去的是死去的念头)

—— 忍住哭 (忍住儿子的暴怒,忍住自己的病痛)

—— 咱娘俩在一块儿,好好儿活,好好活......

—— 抓住我的手 (抓住的是活下去的信念)

课文精讲

母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

动作描写“扑”“抓”两个动词,生动形象地写出了母亲在意“我”的内心感受,害怕“我”经受不住打击,失去生活的勇气的急切心理。“忍”字写出了母亲抑制自己的悲痛去鼓励、安慰儿子的痛苦心情。

语言描写“好好儿活,好好儿活”,突出强调了母亲复杂的情感。一方面,她自己正在不屈地与病魔抗争;另一方面,她希望儿子能振作起来,坚强地活下去。

课文精讲

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

插叙补充说明母亲的病已经十分严重,又说明母亲为了不让儿子伤心而强忍病痛,体现了她的无私和坚忍,也为下文母亲的突然去世做了铺垫。

课文精讲

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。

景物描写

写树叶飘落的情景,暗示着自己当时悲凉的心情,为下文母亲“挡在窗前”,又央求“我”去北海看菊花做铺垫。

课文精讲

她憔悴的脸上现出央求般的神色。

神态描写“憔悴的脸”既暗示母亲饱受病痛折磨,也暗示儿子因双腿瘫痪而绝望的状态是对母亲心理的折磨;“央求般的神色”表现出母亲屡遭儿子拒绝却从未改变的关怀与希望。

课文精讲

“什么时候?”“你要是愿意,就明天 ”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

细节描写“她比我还敏感”,表现出母亲的慈爱和细心。

课文精讲

段解:写母亲央求“我”去看菊花。

课文精讲

她出去了,就再也没回来。

照应这句与下文“也绝没有想到那竟是永远的诀别”相照应。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

品词“绝”和“竟”,说明“我”当时对母亲病情的严重程度并不了解,对母亲永远的离去,毫无思想准备;如今想来,追悔莫及,肝肠寸断。

课文精讲

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

母亲在生命最后一刻,最牵挂的还是自己的孩子,一个生病,一个未成年,难以放下。

课文精讲

段解:写母亲临终的牵挂。

第二部分(3~6段),写母亲在准备推“我”去看菊花时,却因病永远地离开了人世。

课文精讲

我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

“我”说“要好好儿活”,体现了心中的坚强与自信,“我”明白了母亲没有说完的话,找到了自我,感悟到了人生的真谛。

第三部分(7段),写妹妹推“我”去北海观赏菊花,表达了对母亲的怀念。照应前文,含蓄地揭示了主题。

写作特色

写作特色

(1) 细节人手, 含蓄动人。

作者内心的情感本是汹涌澎湃、痛彻肺腑的,但文章的叙述语调却显得平静内敛,没有任何直接抒情、咏叹呼号的句子,文章的感人力量,全部来自那些不事渲染、本色呈现的细节。母亲“悄悄”躲出去又“悄悄”进来,“挡”住落叶,对于“跑”和“踩”一类的字眼儿,比“我”还敏感,都是细节描写,含蓄但感人。当年和母亲在一起时,“我”虽然也有脾气暴躁、极不耐烦的表现,但内心深处仍然能够感受到母亲的关怀,比如知道母亲“在我看不见的地方偷偷地听着我的动静”。时过境迁,“我”更为自己当时“一直都不知道”母亲的病情、“绝没有想到那竟是永远的诀别”而悔恨不已。平实的细节,不仅表现了母爱的伟大,也表达了儿子对母亲的深切感怀。

写作特色

(2)情感张弛,有节奏感。

文章第1段写了一个激烈的场面;第2段的情绪陡然一落;第3段又是一个略微轻松的变奏;第4段独句成段,紧承上文,让前文的情绪戛然而止;第5、6段用最简洁的叙述,讲出心中最深最痛、最不堪回首、最不愿提及的诀别;第7段则是在痛定之后,再赏菊花,泼墨写菊,回味反思,意味悠长。文章营造的张弛节奏,与作者内心的情感状态,达到了和谐一致,富有节奏感。

主题归纳

文章主旨

这篇散文记叙了一位身患绝症的母亲忍受着病体和精神上的巨大痛苦,精心呵护双腿瘫痪的儿子的故事,突出表现了伟大而无私的母爱,表达了作者对母亲深深的愧疚与怀念之情,以及正确面对生命中的残缺遗憾,勇敢地“好好儿活”的决心。

文章结构

回忆中的母亲

那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲着想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是她自己而不是儿子,可事实无法代替;她想,只要儿子能活下去,哪怕自己去死也行呢,可她又确信,一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福,而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于找到------这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。——我与地坛

谢谢观赏!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首