2024-2025学年甘肃省武威第二十七中学第一学期七年级历史上册新部编版期末综合复习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年甘肃省武威第二十七中学第一学期七年级历史上册新部编版期末综合复习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-16 11:16:05 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史上册新部编版期末综合复习题1

一、选择题(每小题2分,共70分)

1.据考古发现,距今约3万年的山顶洞人,在其居住的“上室”地面中间发现一堆灰烬。这说明他们( )

A.居住半地穴式房屋 B.已经懂得人工取火

C.使用粗糙打制石器 D.政治上实行禅让制

2.兴隆洼遗址中出土了石锄、石铲、石斧等石制工具以及刀、匕形器、鱼镖等复合工具,遗址中还发现了经过人工栽培的粟。据此推断,兴隆洼时期( )

A.原始农业发展 B.家畜饲养出现

C.原始聚落发展 D.粮食剩余出现

3.海内外华人以炎黄子孙自称。每年,满怀虔诚与崇敬的中华儿女会以多种形式祭祀炎帝和黄帝。其原因是

A.他们创造了使用至今的汉字 B.他们带领人们根治了水患

C.他们是中华民族的人文初祖 D.他们建立了我国历史上第一个国家

4.“夏传子,家天下。四百载,迁夏社。”这是我国古代经典之一的《三字经》中对夏朝的描述。那么,“夏传子,家天下”表明夏朝开创的制度是( )

A.奴隶制 B.分封制 C.禅让制 D.世袭制

5.《史记·仲尼弟子列传》载孔子弟子“冉耕字伯牛”“司马耕字子牛”。《论语·颜渊》载“司马牛问仁”,何晏《论语集解》引孔安国说司马牛又叫“司马犁”。《国语·晋语九》载“宗庙之牺为畎亩之勤”。这表明牛耕( )

A.出现于春秋时期 B.出现于战国时期 C.在当时不受重视 D.得到广泛的使用

6.对下图所示秦国有关信息,理解正确的是

A.商鞅变法成效显著 B.分封制基本瓦解

C.诸侯混战破坏经济 D.改革图强成为风潮

7.成语“墨守成规”的“墨守”源自战国时墨翟(即墨子)善于守城。墨子是“诸子百家”中墨家的创始人,他主张( )

A.“兼爱”“非攻” B.“仁政”“礼治” C.集权专制 D.无为而治

8.春秋战国时期的民本思想活跃,其主要内涵是重视民的作用,强调顺应民心、体察民情、爱惜民力。下列言论中能体现民本思想的是( )

A.为政之要,惟在得人 B.己所不欲,勿施于人

C.民为贵,社稷次之,君为轻 D.以法为教,以吏为师

9.《黄帝内经》是中国现存医学文献中最早的一部典籍,其所揭示的生命活动规律及其思维方式,对当代以及未来生命科学的研究和发展也有一定的启示作用。这表明《黄帝内经》( )

A.理论体系完善 B.思想内容丰富 C.尊重生命规律 D.影响历久弥新

10.《史记·秦始皇本纪》载:“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”这些措施( )

A.因征服越族而制 B.确立了中央集权制度

C.巩固了国家统一 D.在灭六国过程中实施

11.“天下苦秦久矣。公等遇雨,皆已失期,失期当斩。……且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”上述材料反映的历史事件是( )

A.陈胜、吴广起义 B.八王之乱 C.淝水之战 D.黄巾起义

12.《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷(chún sì四匹马的毛色一样),而将相或乘牛车。”针对上述情况,西汉初年统治者为恢复经济发展推行了( )

A.约法三章 B.方田均税 C.休养生息 D.均田免赋

13.《汉书》中记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!”这反映的治世局面是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.开皇之治 D.康乾盛世

14.汉武帝在长安为太常博士的弟子兴建太学,使他们在太学中随博士受业,经考试后,按等第录用。各地方也都设立学校。汉武帝此举旨在( )

A.推行休养生息政策 B.剥夺诸侯王的权力

C.巩固儒学主导地位 D.打击地方豪强势力

15.“文景之治”“光武中兴”分别是西汉文帝和景帝时期东汉光武帝时期出现的治世局面。导致“文景之治”“光武中兴”局面出现的共同因素是

A.严刑峻法,法家思想治国 B.奖励耕织,推广铁器牛耕

C.整顿吏治,严惩贪官污吏 D.轻徭薄赋,减轻农民负担

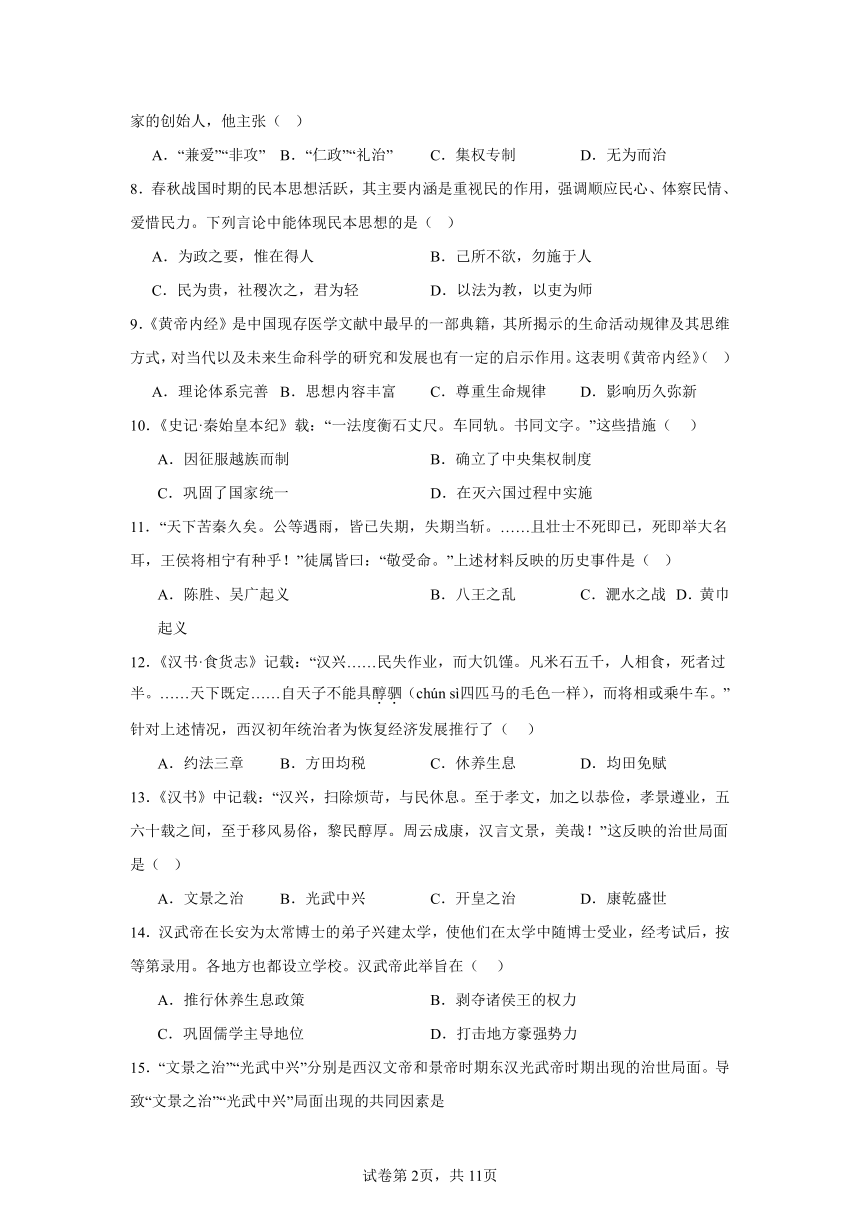

16.如图漫画反映了东汉时期的某一历史现象,其影响是( )

A.东汉时期地方势力威胁中央

B.东汉中后期外戚宦官交替专权

C.动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡

D.沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振

17.张骞首次出使西域时,听说了安息(今伊朗高原和两河流域)的情况,再次出使西域时,他派副使访问了安息,随后,安息使节来到汉朝,并将鸵鸟蛋等礼物送给汉武帝。这说明张骞通西域( )

A.改善了国家的财政状况 B.促进了西汉与西域相互了解

C.加强中央对地方的控制 D.有利于“文景之治”的出现

18.辛弃疾所作(南乡子》中有一名句:“天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。”这里“曹”的主要贡献是( )

A.完成了北方统一 B.结束了州郡割据的局面

C.改善了民族关系 D.加强了大陆与台湾联系

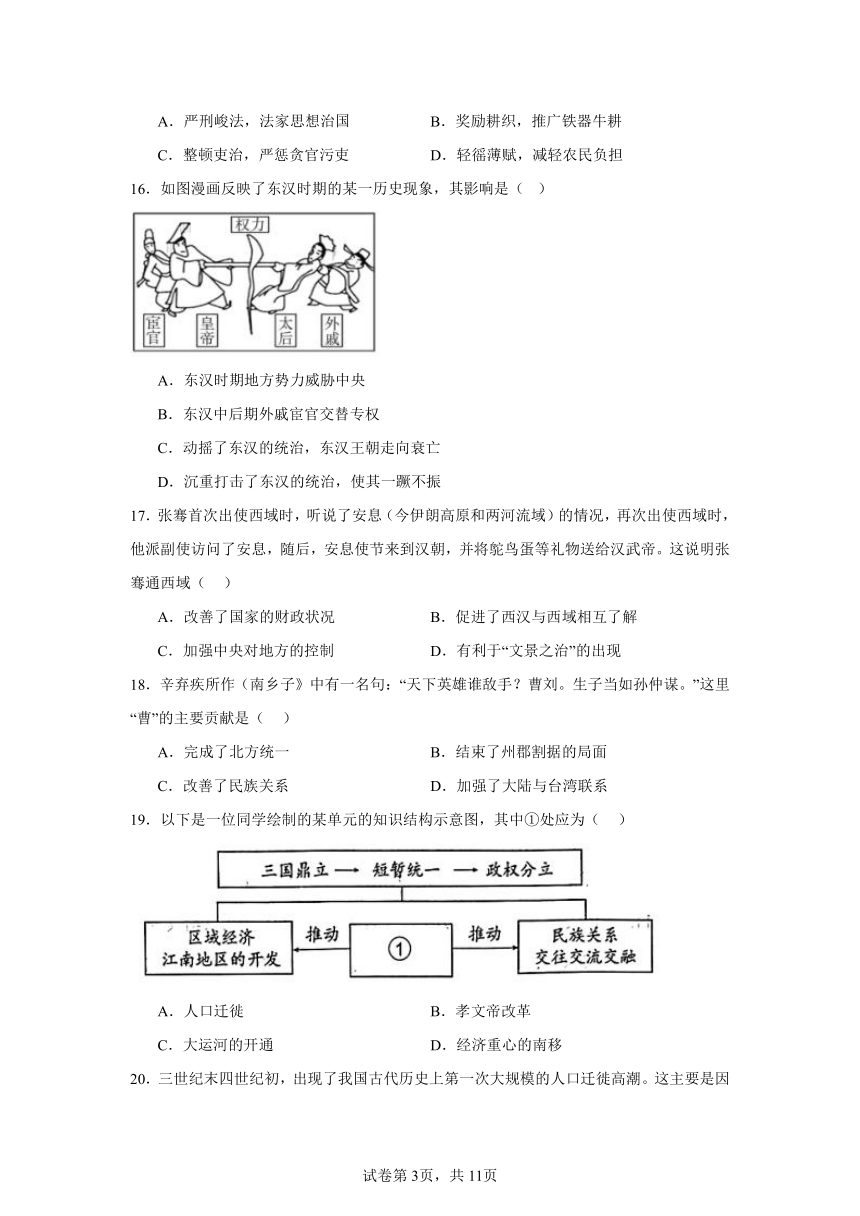

19.以下是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为( )

A.人口迁徙 B.孝文帝改革

C.大运河的开通 D.经济重心的南移

20.三世纪末四世纪初,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。这主要是因为( )

A.东汉的朝政腐败造成社会动荡 B.大批中原人民为逃避战乱南下

C.南朝时期的社会秩序比较安定 D.江南地区已成为全国经济重心

21.东晋于咸和年间取消客籍户,将南迁人口一律编入正式户籍。此后,江南地区逐渐摆脱了原先落后停滞的状态,出现了“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”的状况。材料意在表明( )

A.经济重心南移完成 B.江南自然条件优越

C.南方政权重视农业 D.民族交融趋势增强

22.《资治通鉴》记载:“时海内大乱,独江东(长江中下游以南地区)差(略微,比较)安,中国士民避乱者多南渡江。”材料表明江南得到开发的因素是( )

A.经济重心南移 B.社会秩序相对稳定

C.北方人口南迁 D.南方优越自然条件

23.《资治通鉴》载:魏主下诏,“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”魏主改革的措施是( )

A.说汉话 B.改汉姓 C.通婚姻 D.易汉服

24.以下魏晋南北朝时期的历史现象所产生的共同影响是( )

北方 内迁各族人民与当地汉人错居杂处,民族隔阂逐渐消解。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

南方 北方人民为躲避战乱迁往南方,从而使中原文化和江南文化相互交融。

A.为三国鼎立奠定了基础 B.导致了南方政权的更迭

C.推动了北魏孝文帝改革 D.为国家统一创造了条件

25.魏晋南北朝时期,小麦进一步扩种,加之面粉发酵技术的成熟以及石转磨的普及,麦食地位不断提升,胡汉融合的丰富饮食文化进一步显现。下列文献中最早记录该时期麦类作物栽培和麦食生产加工的是( )

A.《兰亭集序》 B.《齐民要术》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

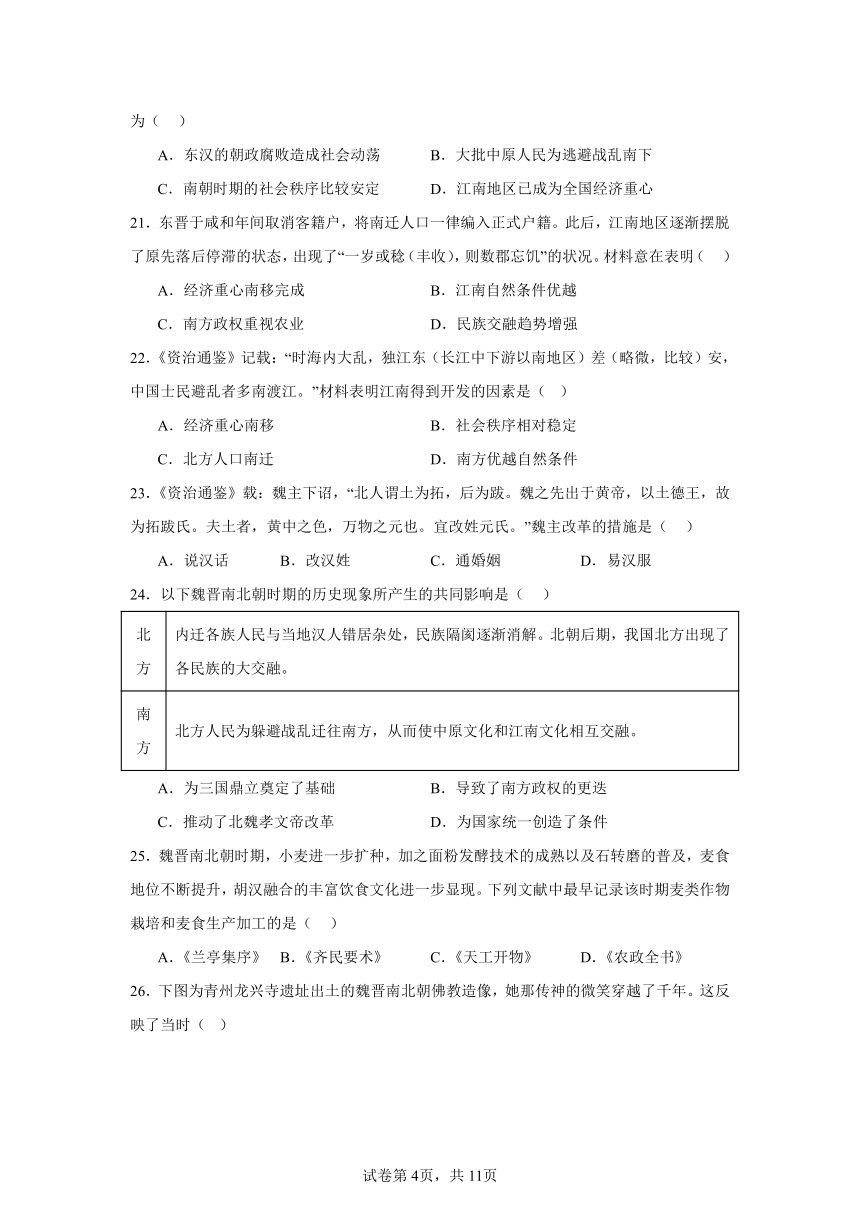

26.下图为青州龙兴寺遗址出土的魏晋南北朝佛教造像,她那传神的微笑穿越了千年。这反映了当时( )

A.深刻的社会变革 B.精湛的雕刻艺术

C.安逸的社会生活 D.尖锐的阶级矛盾

27.如今我国推崇“依法治国”,其含义一是依法行政,二是公民也要拿起法律的武器维护自己的利益。然而在两千多年前的秦朝却有“族诛”和“连坐”的现象,这反映了秦朝( )

A.徭役繁重 B.赋税沉重 C.严刑苛法 D.加强思想控制

28.贾谊著《过秦论》三篇,“过秦”,意为指出秦之过失,其中有“仁义不施而攻守之势异也”的描述。下列属于秦统治者“仁义不施”的有( )

①焚书坑儒,禁锢思想 ②设立郡县,开凿灵渠

③赋税沉重,法律严苛 ④恣意挥霍,穷奢极欲

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

29.这一时期是中国由分裂走向局部统一的时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但是各民族间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展。这些都为新的统一局面的出现奠定了基础。“这一时期”是( )

A.夏商周时期 B.秦汉时期

C.三国两晋南北朝时期 D.隋唐时期

30.东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣等果树,这些作物原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了,这反映了当时( )

A.南方经济繁荣 B.南北经济交流 C.北方交通发达 D.国家政治清明

二、材料分析题(共30分)

31.(8分)考古发现是研究史前时期的重要依据之一,历慎思同学开展了以下历史探究活动。请你参与,共同完成。

活动一【探寻我国百万年人类史】

我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。

(1)(2分)下图中我国境内目前已确认的最早的古人类遗址位于 处;迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一位于 处。(填写图中字母即可)

中国境内主要古人类遗址分布图

活动二【探寻我国一万年文化史】

新石器时代文化的遗址和遗物在我国各省各地都有发现,约有一万余处。

(2)(3分)将活动二中图1、图2、图3的考古发现与推论进行连线。

考古发现 推论

图① 推论1:出现了制陶业,改变了先民们的生活方式;先民们已经有了朴

素的审美观念等

图② 推论2:先民们已经过上了定居生活;不同的自然地理环境造成了建筑

形式上的差异等

图③ 推论3:出现了人工栽培的农作物;原始农业出现等

活动三【探寻我国五千年文明史】

良渚古城遗址 陶寺都城遗址 二里头遗址

良渚古城遗址位于浙江杭州,距今5300-4300年,由宫殿区、内城和外城组成。古城北面一个20余千米的外围水利系统,及同时期世界上规模最大的水利工程。 城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉礼器。 陶寺都城遗址位于山西襄汾、距今4300-4000年,遗址中有一个围墙环绕的宫城。 城内有两处高等级墓地,大型墓葬中分布。大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器,城内还出土小件青铜器和带有刻画符号的陶壶。 二里头遗址发现于河南偃师,距今约4100年左右,遗址中发现了宫殿建筑群。 在遗址中发现了大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区 和墓葬群,还出土了用于祭祀的精美玉器和乐器,成套的青铜酒器,镶嵌绿松石的精美铜牌。王室使用的高贵礼器。

(3)(2分)说出活动三中三处遗址的考古发现有哪些共同点,并概括这些考古发现的重要意义。

(4)(1分)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主题。

32.(6分)博大精深的中华文明,宛如汇纳百川的大海奔流不息,一片片甲骨文,一件件巧夺天工的文明瑰宝闪烁其间。

【一片甲骨惊天下】

材料一

(1)材料一中图一的这片龟甲最早可能出自哪个朝代?观察图二中的三个甲骨文字形,把它们与“休”“人”“山”三个字对应起来。(2分)

(2)你怎样理解“一片甲骨惊天下”?(1分)

【青铜文明震世界】

材料二

(3)图三是商朝青铜器的代表之一,从外观上看,它有什么特点?(1分)

(4)结合材料二和所学知识,谈谈你对商朝灿烂的青铜文明的感想。(2分)

【活学活用拓思维】

材料三 周王朝对礼器的使用规格还制定了制度,鼎和簋配合使用,鼎是奇数,簋配偶数,如天子为九鼎八簋,诸侯为七鼎六簋,卿大夫为五鼎四簋等。

(5)据材料三和所学知识,说明西周时期出现这种现象的原因是什么。

33.(8分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 “秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。结果,始皇失败了,武帝成功了。”

——顾颉刚

材料二 到武帝,又用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把“众建诸侯而少其力”一语,彻底实行了。封建政体反动的余波,至此才算解决。

——[美]阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

材料三 见图

材料四 孟子曾经说过:“桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道,得其民,斯得天下矣。得其民有道,得其心,斯得民矣。得其心有道,所欲与之聚之,所恶勿施尔也。”执政者只有时刻关注百姓的意愿。

——摘编自龙芊良《秦亡汉兴的历史原因》

(1)请依据材料一,秦始皇、汉武帝就读书问题分别采取了什么措施?他们的共同目的是什么?(2分)

(2)材料一中“主父偃之计”指什么?“主父偃之计”起到了怎样的作用?(2分)

(3)材料三的图是汉武帝下令统一铸造的什么钱?除此之外,汉武帝在经济方面还采取了哪些措施?(2分)

(4)结合材料,你从秦亡汉兴中得到什么启示?(2分)

34.(8分)三国两晋南北朝时期,大分裂中也出现了一系列新变化。阅读材料,回答问题。

【改革促发展】

材料一 魏主曰:“但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

材料二 今欲断诸北语,一从正音。年三十已上,习性已久,容或不可卒革;三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。

——《魏书》

【经济新气象】

材料三 经过从汉末至隋朝统一约四百年的开发,昔日地广人稀的穷乡僻壤,焕然呈现出“连宇高甍,阡陌如绣”的繁荣景象,形成了以长江中下游为中心的江南基本经济区。

(1)(2分)请结合所学知识判断,这两则材料可能都出自哪一位皇帝之口?材料一提出的中心问题是迁都,“魏主”后来把都城从哪里迁到了哪里?

(2)(2分)材料二中的“北语”“正音”分别指的是什么?为此,“魏主”采取了什么措施?

(3)(2分)你怎样评价这次改革?

(4)(2分)材料三反映了江南地区怎样的景象?这一景象出现的主要原因是什么?试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A C D A A A C D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C A C D C B A A B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C B B D B B C B C B

31.(1) A B

(2)

(3)共同点:都出现了宫殿或宫城;都发现了墓葬;都发现了礼器等。

重要意义:距今约5000-4000年左右,我国长江流域、黄河流域都出现了早期国家。

(4)主题:中国境内早期人类与文明的起源;中华文明探源等

32.(1)商朝。A:山;B:人;C:休。

(2)甲骨文是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字,对研究商朝的历史有重要价值。

(3)特点:造型雄伟,纹饰古朴,有很高的艺术价值。(言之有理即可)

(4)司母戊鼎反映了古代工匠的聪明才智,折射出商朝当时强盛的国力,体现出了商朝灿烂辉煌的青铜文明。

(5)西周时期,周王朝实行严格的等级制度“分封制”,青铜礼器成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征,其类型和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。(言之有理即可)

33.(1)措施:秦始皇焚书坑儒,汉武帝尊崇儒术。

目的:巩固统治。

(2)“主父偃之计”:颁布推恩令。

作用:大大加强了中央对地方的控制。

(3)钱币:五铢钱。

措施:汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁、卖酒等经营权收归国有,实行盐铁和酒的官营、专卖;又在全国范围内统一调配物资,平抑物价。他还下令对商人征收车船税。

(4)启示:统治者要爱惜民力,轻徭薄赋,重德行,才能使国家长治久安。

34.(1)皇帝:北魏孝文帝。都城:从平城迁到洛阳。

(2)“北语”:鲜卑语。“正音”:汉语。措施:孝文帝规定三十岁以下官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

(3)评价:北魏孝文帝改革加速了民族交融的历史进程。

(4)景象:江南地区经济有了巨大的发展。主要原因:中原人口的大量南迁。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题(每小题2分,共70分)

1.据考古发现,距今约3万年的山顶洞人,在其居住的“上室”地面中间发现一堆灰烬。这说明他们( )

A.居住半地穴式房屋 B.已经懂得人工取火

C.使用粗糙打制石器 D.政治上实行禅让制

2.兴隆洼遗址中出土了石锄、石铲、石斧等石制工具以及刀、匕形器、鱼镖等复合工具,遗址中还发现了经过人工栽培的粟。据此推断,兴隆洼时期( )

A.原始农业发展 B.家畜饲养出现

C.原始聚落发展 D.粮食剩余出现

3.海内外华人以炎黄子孙自称。每年,满怀虔诚与崇敬的中华儿女会以多种形式祭祀炎帝和黄帝。其原因是

A.他们创造了使用至今的汉字 B.他们带领人们根治了水患

C.他们是中华民族的人文初祖 D.他们建立了我国历史上第一个国家

4.“夏传子,家天下。四百载,迁夏社。”这是我国古代经典之一的《三字经》中对夏朝的描述。那么,“夏传子,家天下”表明夏朝开创的制度是( )

A.奴隶制 B.分封制 C.禅让制 D.世袭制

5.《史记·仲尼弟子列传》载孔子弟子“冉耕字伯牛”“司马耕字子牛”。《论语·颜渊》载“司马牛问仁”,何晏《论语集解》引孔安国说司马牛又叫“司马犁”。《国语·晋语九》载“宗庙之牺为畎亩之勤”。这表明牛耕( )

A.出现于春秋时期 B.出现于战国时期 C.在当时不受重视 D.得到广泛的使用

6.对下图所示秦国有关信息,理解正确的是

A.商鞅变法成效显著 B.分封制基本瓦解

C.诸侯混战破坏经济 D.改革图强成为风潮

7.成语“墨守成规”的“墨守”源自战国时墨翟(即墨子)善于守城。墨子是“诸子百家”中墨家的创始人,他主张( )

A.“兼爱”“非攻” B.“仁政”“礼治” C.集权专制 D.无为而治

8.春秋战国时期的民本思想活跃,其主要内涵是重视民的作用,强调顺应民心、体察民情、爱惜民力。下列言论中能体现民本思想的是( )

A.为政之要,惟在得人 B.己所不欲,勿施于人

C.民为贵,社稷次之,君为轻 D.以法为教,以吏为师

9.《黄帝内经》是中国现存医学文献中最早的一部典籍,其所揭示的生命活动规律及其思维方式,对当代以及未来生命科学的研究和发展也有一定的启示作用。这表明《黄帝内经》( )

A.理论体系完善 B.思想内容丰富 C.尊重生命规律 D.影响历久弥新

10.《史记·秦始皇本纪》载:“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”这些措施( )

A.因征服越族而制 B.确立了中央集权制度

C.巩固了国家统一 D.在灭六国过程中实施

11.“天下苦秦久矣。公等遇雨,皆已失期,失期当斩。……且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”上述材料反映的历史事件是( )

A.陈胜、吴广起义 B.八王之乱 C.淝水之战 D.黄巾起义

12.《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷(chún sì四匹马的毛色一样),而将相或乘牛车。”针对上述情况,西汉初年统治者为恢复经济发展推行了( )

A.约法三章 B.方田均税 C.休养生息 D.均田免赋

13.《汉书》中记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!”这反映的治世局面是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.开皇之治 D.康乾盛世

14.汉武帝在长安为太常博士的弟子兴建太学,使他们在太学中随博士受业,经考试后,按等第录用。各地方也都设立学校。汉武帝此举旨在( )

A.推行休养生息政策 B.剥夺诸侯王的权力

C.巩固儒学主导地位 D.打击地方豪强势力

15.“文景之治”“光武中兴”分别是西汉文帝和景帝时期东汉光武帝时期出现的治世局面。导致“文景之治”“光武中兴”局面出现的共同因素是

A.严刑峻法,法家思想治国 B.奖励耕织,推广铁器牛耕

C.整顿吏治,严惩贪官污吏 D.轻徭薄赋,减轻农民负担

16.如图漫画反映了东汉时期的某一历史现象,其影响是( )

A.东汉时期地方势力威胁中央

B.东汉中后期外戚宦官交替专权

C.动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡

D.沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振

17.张骞首次出使西域时,听说了安息(今伊朗高原和两河流域)的情况,再次出使西域时,他派副使访问了安息,随后,安息使节来到汉朝,并将鸵鸟蛋等礼物送给汉武帝。这说明张骞通西域( )

A.改善了国家的财政状况 B.促进了西汉与西域相互了解

C.加强中央对地方的控制 D.有利于“文景之治”的出现

18.辛弃疾所作(南乡子》中有一名句:“天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。”这里“曹”的主要贡献是( )

A.完成了北方统一 B.结束了州郡割据的局面

C.改善了民族关系 D.加强了大陆与台湾联系

19.以下是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为( )

A.人口迁徙 B.孝文帝改革

C.大运河的开通 D.经济重心的南移

20.三世纪末四世纪初,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。这主要是因为( )

A.东汉的朝政腐败造成社会动荡 B.大批中原人民为逃避战乱南下

C.南朝时期的社会秩序比较安定 D.江南地区已成为全国经济重心

21.东晋于咸和年间取消客籍户,将南迁人口一律编入正式户籍。此后,江南地区逐渐摆脱了原先落后停滞的状态,出现了“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”的状况。材料意在表明( )

A.经济重心南移完成 B.江南自然条件优越

C.南方政权重视农业 D.民族交融趋势增强

22.《资治通鉴》记载:“时海内大乱,独江东(长江中下游以南地区)差(略微,比较)安,中国士民避乱者多南渡江。”材料表明江南得到开发的因素是( )

A.经济重心南移 B.社会秩序相对稳定

C.北方人口南迁 D.南方优越自然条件

23.《资治通鉴》载:魏主下诏,“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”魏主改革的措施是( )

A.说汉话 B.改汉姓 C.通婚姻 D.易汉服

24.以下魏晋南北朝时期的历史现象所产生的共同影响是( )

北方 内迁各族人民与当地汉人错居杂处,民族隔阂逐渐消解。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

南方 北方人民为躲避战乱迁往南方,从而使中原文化和江南文化相互交融。

A.为三国鼎立奠定了基础 B.导致了南方政权的更迭

C.推动了北魏孝文帝改革 D.为国家统一创造了条件

25.魏晋南北朝时期,小麦进一步扩种,加之面粉发酵技术的成熟以及石转磨的普及,麦食地位不断提升,胡汉融合的丰富饮食文化进一步显现。下列文献中最早记录该时期麦类作物栽培和麦食生产加工的是( )

A.《兰亭集序》 B.《齐民要术》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

26.下图为青州龙兴寺遗址出土的魏晋南北朝佛教造像,她那传神的微笑穿越了千年。这反映了当时( )

A.深刻的社会变革 B.精湛的雕刻艺术

C.安逸的社会生活 D.尖锐的阶级矛盾

27.如今我国推崇“依法治国”,其含义一是依法行政,二是公民也要拿起法律的武器维护自己的利益。然而在两千多年前的秦朝却有“族诛”和“连坐”的现象,这反映了秦朝( )

A.徭役繁重 B.赋税沉重 C.严刑苛法 D.加强思想控制

28.贾谊著《过秦论》三篇,“过秦”,意为指出秦之过失,其中有“仁义不施而攻守之势异也”的描述。下列属于秦统治者“仁义不施”的有( )

①焚书坑儒,禁锢思想 ②设立郡县,开凿灵渠

③赋税沉重,法律严苛 ④恣意挥霍,穷奢极欲

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

29.这一时期是中国由分裂走向局部统一的时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但是各民族间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展。这些都为新的统一局面的出现奠定了基础。“这一时期”是( )

A.夏商周时期 B.秦汉时期

C.三国两晋南北朝时期 D.隋唐时期

30.东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣等果树,这些作物原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了,这反映了当时( )

A.南方经济繁荣 B.南北经济交流 C.北方交通发达 D.国家政治清明

二、材料分析题(共30分)

31.(8分)考古发现是研究史前时期的重要依据之一,历慎思同学开展了以下历史探究活动。请你参与,共同完成。

活动一【探寻我国百万年人类史】

我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。

(1)(2分)下图中我国境内目前已确认的最早的古人类遗址位于 处;迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一位于 处。(填写图中字母即可)

中国境内主要古人类遗址分布图

活动二【探寻我国一万年文化史】

新石器时代文化的遗址和遗物在我国各省各地都有发现,约有一万余处。

(2)(3分)将活动二中图1、图2、图3的考古发现与推论进行连线。

考古发现 推论

图① 推论1:出现了制陶业,改变了先民们的生活方式;先民们已经有了朴

素的审美观念等

图② 推论2:先民们已经过上了定居生活;不同的自然地理环境造成了建筑

形式上的差异等

图③ 推论3:出现了人工栽培的农作物;原始农业出现等

活动三【探寻我国五千年文明史】

良渚古城遗址 陶寺都城遗址 二里头遗址

良渚古城遗址位于浙江杭州,距今5300-4300年,由宫殿区、内城和外城组成。古城北面一个20余千米的外围水利系统,及同时期世界上规模最大的水利工程。 城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉礼器。 陶寺都城遗址位于山西襄汾、距今4300-4000年,遗址中有一个围墙环绕的宫城。 城内有两处高等级墓地,大型墓葬中分布。大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器,城内还出土小件青铜器和带有刻画符号的陶壶。 二里头遗址发现于河南偃师,距今约4100年左右,遗址中发现了宫殿建筑群。 在遗址中发现了大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区 和墓葬群,还出土了用于祭祀的精美玉器和乐器,成套的青铜酒器,镶嵌绿松石的精美铜牌。王室使用的高贵礼器。

(3)(2分)说出活动三中三处遗址的考古发现有哪些共同点,并概括这些考古发现的重要意义。

(4)(1分)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主题。

32.(6分)博大精深的中华文明,宛如汇纳百川的大海奔流不息,一片片甲骨文,一件件巧夺天工的文明瑰宝闪烁其间。

【一片甲骨惊天下】

材料一

(1)材料一中图一的这片龟甲最早可能出自哪个朝代?观察图二中的三个甲骨文字形,把它们与“休”“人”“山”三个字对应起来。(2分)

(2)你怎样理解“一片甲骨惊天下”?(1分)

【青铜文明震世界】

材料二

(3)图三是商朝青铜器的代表之一,从外观上看,它有什么特点?(1分)

(4)结合材料二和所学知识,谈谈你对商朝灿烂的青铜文明的感想。(2分)

【活学活用拓思维】

材料三 周王朝对礼器的使用规格还制定了制度,鼎和簋配合使用,鼎是奇数,簋配偶数,如天子为九鼎八簋,诸侯为七鼎六簋,卿大夫为五鼎四簋等。

(5)据材料三和所学知识,说明西周时期出现这种现象的原因是什么。

33.(8分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 “秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。结果,始皇失败了,武帝成功了。”

——顾颉刚

材料二 到武帝,又用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把“众建诸侯而少其力”一语,彻底实行了。封建政体反动的余波,至此才算解决。

——[美]阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

材料三 见图

材料四 孟子曾经说过:“桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道,得其民,斯得天下矣。得其民有道,得其心,斯得民矣。得其心有道,所欲与之聚之,所恶勿施尔也。”执政者只有时刻关注百姓的意愿。

——摘编自龙芊良《秦亡汉兴的历史原因》

(1)请依据材料一,秦始皇、汉武帝就读书问题分别采取了什么措施?他们的共同目的是什么?(2分)

(2)材料一中“主父偃之计”指什么?“主父偃之计”起到了怎样的作用?(2分)

(3)材料三的图是汉武帝下令统一铸造的什么钱?除此之外,汉武帝在经济方面还采取了哪些措施?(2分)

(4)结合材料,你从秦亡汉兴中得到什么启示?(2分)

34.(8分)三国两晋南北朝时期,大分裂中也出现了一系列新变化。阅读材料,回答问题。

【改革促发展】

材料一 魏主曰:“但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

材料二 今欲断诸北语,一从正音。年三十已上,习性已久,容或不可卒革;三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。

——《魏书》

【经济新气象】

材料三 经过从汉末至隋朝统一约四百年的开发,昔日地广人稀的穷乡僻壤,焕然呈现出“连宇高甍,阡陌如绣”的繁荣景象,形成了以长江中下游为中心的江南基本经济区。

(1)(2分)请结合所学知识判断,这两则材料可能都出自哪一位皇帝之口?材料一提出的中心问题是迁都,“魏主”后来把都城从哪里迁到了哪里?

(2)(2分)材料二中的“北语”“正音”分别指的是什么?为此,“魏主”采取了什么措施?

(3)(2分)你怎样评价这次改革?

(4)(2分)材料三反映了江南地区怎样的景象?这一景象出现的主要原因是什么?试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A C D A A A C D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C A C D C B A A B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C B B D B B C B C B

31.(1) A B

(2)

(3)共同点:都出现了宫殿或宫城;都发现了墓葬;都发现了礼器等。

重要意义:距今约5000-4000年左右,我国长江流域、黄河流域都出现了早期国家。

(4)主题:中国境内早期人类与文明的起源;中华文明探源等

32.(1)商朝。A:山;B:人;C:休。

(2)甲骨文是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字,对研究商朝的历史有重要价值。

(3)特点:造型雄伟,纹饰古朴,有很高的艺术价值。(言之有理即可)

(4)司母戊鼎反映了古代工匠的聪明才智,折射出商朝当时强盛的国力,体现出了商朝灿烂辉煌的青铜文明。

(5)西周时期,周王朝实行严格的等级制度“分封制”,青铜礼器成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征,其类型和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。(言之有理即可)

33.(1)措施:秦始皇焚书坑儒,汉武帝尊崇儒术。

目的:巩固统治。

(2)“主父偃之计”:颁布推恩令。

作用:大大加强了中央对地方的控制。

(3)钱币:五铢钱。

措施:汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁、卖酒等经营权收归国有,实行盐铁和酒的官营、专卖;又在全国范围内统一调配物资,平抑物价。他还下令对商人征收车船税。

(4)启示:统治者要爱惜民力,轻徭薄赋,重德行,才能使国家长治久安。

34.(1)皇帝:北魏孝文帝。都城:从平城迁到洛阳。

(2)“北语”:鲜卑语。“正音”:汉语。措施:孝文帝规定三十岁以下官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

(3)评价:北魏孝文帝改革加速了民族交融的历史进程。

(4)景象:江南地区经济有了巨大的发展。主要原因:中原人口的大量南迁。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录