高考专题热点07 中法建交60周年(讲义)(解析版)

文档属性

| 名称 | 高考专题热点07 中法建交60周年(讲义)(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 246.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-18 15:01:21 | ||

图片预览

文档简介

高考热点07 中法建交60周年

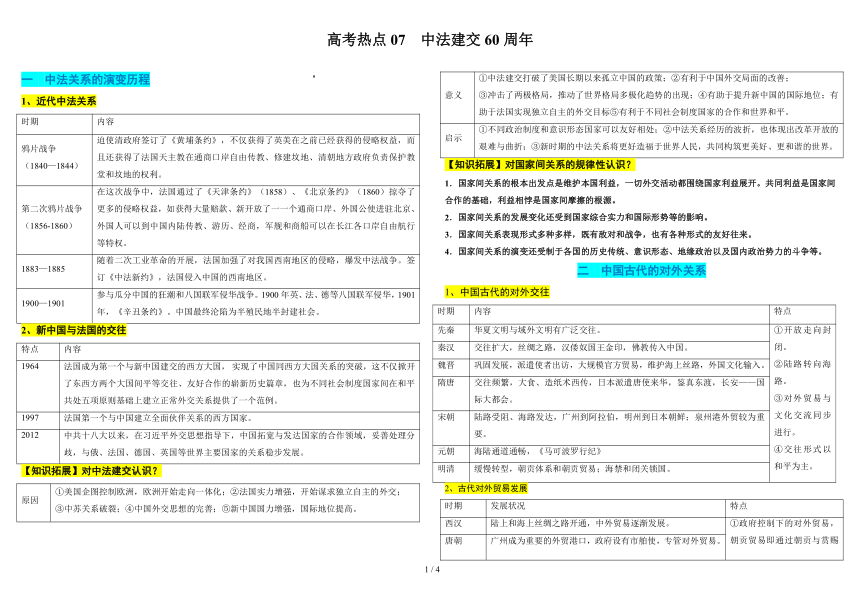

一 中法关系的演变历程

1、近代中法关系

时期 内容

鸦片战争 (1840—1844) 迫使清政府签订了《黄埔条约》,不仅获得了英美在之前已经获得的侵略权益,而且还获得了法国天主教在通商口岸自由传教、修建坟地、清朝地方政府负责保护教堂和坟地的权利。

第二次鸦片战争 (1856-1860) 在这次战争中,法国通过了《天津条约》(1858)、《北京条约》(1860)掠夺了更多的侵略权益,如获得大量赔款、新开放了一一个通商口岸、外国公使进驻北京、外国人可以到中国内陆传教、游历、经商,军舰和商船可以在长江各口岸自由航行等特权。

1883—1885 随着二次工业革命的开展,法国加强了对我国西南地区的侵略,爆发中法战争。签订《中法新约》,法国侵入中国的西南地区。

1900—1901 参与瓜分中国的狂潮和八国联军侵华战争。1900年英、法、德等八国联军侵华,1901年,《辛丑条约》。中国最终沦陷为半殖民地半封建社会。

2、新中国与法国的交往

特点 内容

1964 法国成为第一个与新中国建交的西方大国, 实现了中国同西方大国关系的突破,这不仅掀开了东西方两个大国间平等交往、友好合作的崭新历史篇章,也为不同社会制度国家间在和平共处五项原则基础上建立正常外交关系提供了一个范例。

1997 法国第一个与中国建立全面伙伴关系的西方国家。

2012 中共十八大以来,在习近平外交思想指导下,中国拓宽与发达国家的合作领域,妥善处理分歧,与俄、法国、德国、英国等世界主要国家的关系稳步发展。

【知识拓展】对中法建交认识?

原因 ①美国企图控制欧洲,欧洲开始走向一体化;②法国实力增强,开始谋求独立自主的外交; ③中苏关系破裂;④中国外交思想的完善;⑤新中国国力增强,国际地位提高。

意义 ①中法建交打破了美国长期以来孤立中国的政策;②有利于中国外交局面的改善; ③冲击了两极格局,推动了世界格局多极化趋势的出现;④有助于提升新中国的国际地位;有助于法国实现独立自主的外交目标⑤有利于不同社会制度国家的合作和世界和平。

启示 ①不同政治制度和意识形态国家可以友好相处;②中法关系经历的波折,也体现出改革开放的艰难与曲折;③新时期的中法关系将更好造福于世界人民,共同构筑更美好、更和谐的世界。

【知识拓展】对国家间关系的规律性认识?

1.国家间关系的根本出发点是维护本国利益,一切外交活动都围绕国家利益展开。共同利益是国家间合作的基础,利益相悖是国家间摩擦的根源。

2.国家间关系的发展变化还受到国家综合实力和国际形势等的影响。

3.国家间关系表现形式多种多样,既有敌对和战争,也有各种形式的友好往来。

4.国家间关系的演变还受制于各国的历史传统、意识形态、地缘政治以及国内政治势力的斗争等。

二 中国古代的对外关系

1、中国古代的对外交往

时期 内容 特点

先秦 华夏文明与域外文明有广泛交往。 ①开放走向封闭。 ②陆路转向海路。 ③对外贸易与文化交流同步进行。 ④交往形式以和平为主。

秦汉 交往扩大,丝绸之路,汉倭奴国王金印,佛教传入中国。

魏晋 巩固发展,派遣使者出访,大规模官方贸易,维护海上丝路,外国文化输入。

隋唐 交往频繁,大食、造纸术西传,日本派遣唐使来华,鉴真东渡,长安——国际大都会。

宋朝 陆路受阻、海路发达,广州到阿拉伯,明州到日本朝鲜;泉州港外贸较为重要。

元朝 海陆通道通畅,《马可波罗行纪》

明清 缓慢转型,朝贡体系和朝贡贸易;海禁和闭关锁国。

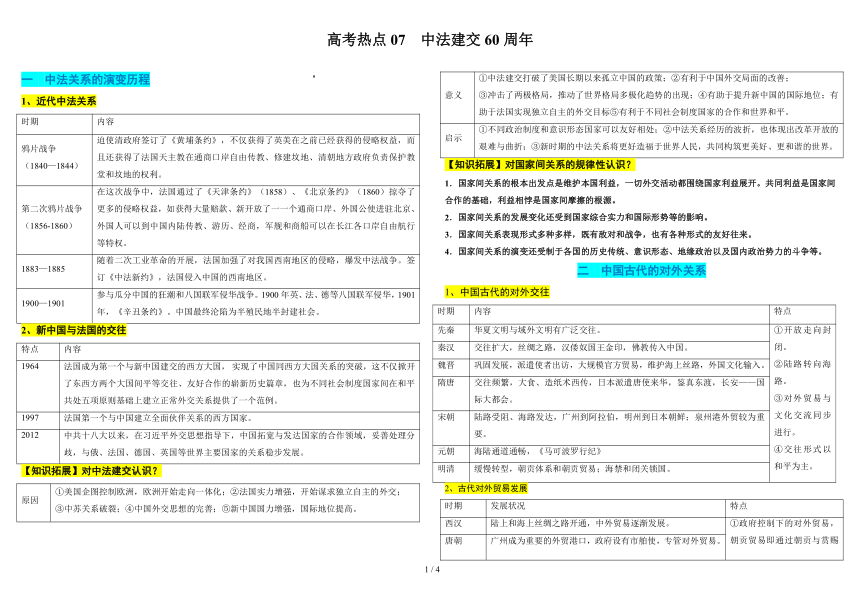

2、古代对外贸易发展

时期 发展状况 特点

西汉 陆上和海上丝绸之路开通,中外贸易逐渐发展。 ①政府控制下的对外贸易,朝贡贸易即通过朝贡与赏赐完成贸易,占有重要地位。 ②原则:“厚往薄来”,“倍偿其价”③目的:不是获取最大的经济效益,而是要宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

唐朝 广州成为重要的外贸港口,政府设有市舶使,专管对外贸易。

两宋 设市舶司,海外贸易税收成为南宋国库的重要财源。

元朝 泉州是重要的对外贸易港口,被誉之为世界第一大港。

明清 ①状况:统治者实行海禁和闭关锁国政策,对外贸易日益萎缩。②表现:只开广州一处对外通商,由政府特许的“十三行”统一经营对外贸易。

【知识拓展】对古代中外交往的认识?

原因 ①中国古代先进的政治、经济、文化和科学技术,吸引周边国家来中国学习 ②开放的对外政策(唐宋时期对外交往频繁,明清时期逐渐走向闭关锁国) ③科技发展;造船与航海技术的进步;陆路和海路两条丝绸之路的畅通 ④重要历史人物(张骞、玄奘、鉴真、郑和等)的贡献和探索、开拓进取、不畏艰辛的精神。

特点 ①由开放走向闭关锁国。②陆路为主转向海路为主。③对外贸易与文化交流同步进行。 ④以和平交往为主。⑤封建社会后期(明清时期)出现侵略与反侵略斗争。

影响 ①对中国:兼收并蓄的政策不仅丰富了中国人民的物质文化生活,也有利于我国经济的发展和科技的进步,同时也推动了我国社会的发展。 ②对世界:中国的政治、经济、科技、文化源源不断地外传,推动了整个世界特别是我国周边国家的文明进步,扩大了中国的国际影响,形成了以中华文明为核心的东亚文化圈。

1.(2023·浙江卷6月)阅读材料,完成下列要求。

材料一 自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。 均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

材料二 我国是世界蚕丝业的发源地,栽桑养蚕、缫丝织绸是我们先祖的伟大发明。丝绸作为我国传统的特色产品,早在张骞开拓“丝绸之路”之前,就已出口国外。 至明代,随着地理大发现和太平洋航路的开通,欧洲一些国家如西班牙、葡萄牙开始出现在东方,以中国丝绸为主要贸易品,贩运至第三国,从事赚取超额利润的大规模的“三角贸易”。

——摘编自顾国达《近代中国的生丝贸易与世界市场》

材料三 “一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是中国与参与国分享其发展经验和资源,以实现经济现代化和改善人民生活的一个途径,中国的“一带一路”建设将为全部相关方带来共赢的结果。 因此,“一带一路”倡议是中国向世界提供的全球经济公共产品。……随着逆全球化之风席卷西方世界,“一带一路”建设凭其巨大的规模与资源,有潜力成为世界经济增长的新动力。

——引自[美]卡里·托克《“一带一路”为什么能成功》

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。

(2)根据材料二,结合所学,阐明欧洲国家在上述“三角贸易”中的经济获益。根据材料一二,概括丝绸在我国古代经济活动中扮演的角色。

(3)根据材料三,概括“一带一路”倡议在促进经济全球化方面的作用。根据材料二三,结合所学,揭示“丝绸之路” 蕴含的象征性意义。

【答案】(1)关系:户籍制度是均田制的基础(或均田制以户籍制度为本),户籍制度是租庸调制实施的依据,均田制是租庸调制的基础。

原因:土地兼并;均田制、户籍制度破坏、政府财政收入锐减;两税法扩大收税对象;保证国家的财政收入。

(2)效益:①赚取超额利润;②增加资本原始积累;③推动资本主义经济发展。

角色:①传统的特色产品;②赋税征收的重要物品;③珍贵商品(贸易品)。

(3)作用:①搭建开放包容的国际合作平台;②提供各方普遍欢迎的全球公共产品;③分享发展经验和资源;④提供世界经济增长的新动力;⑤促进经济现代化(或带来共赢的结果)。

意义:①沟通古代东西方经济、文化的主要桥梁(纽带);②和平发展合作共赢的历史符号。

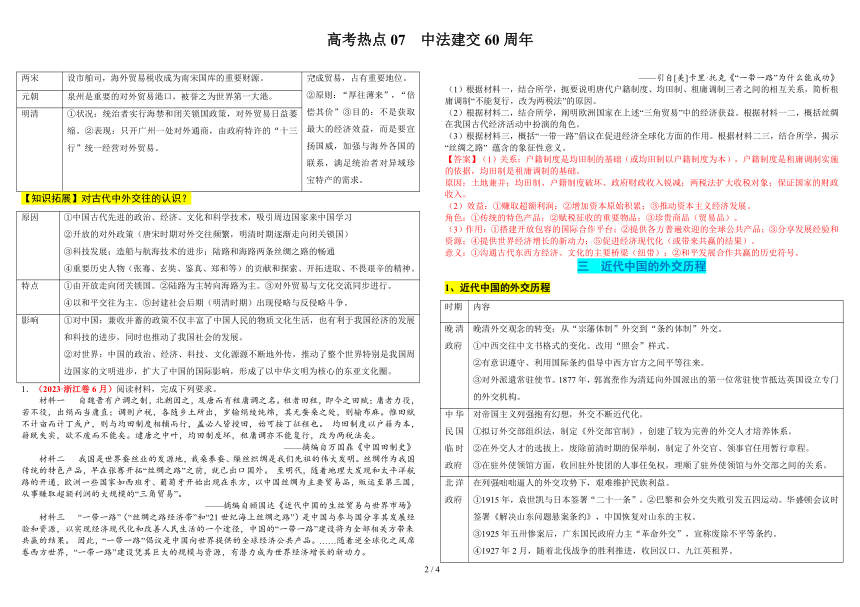

三 近代中国的外交历程

1、近代中国的外交历程

时期 内容

晚清政府 晚清外交观念的转变;从“宗藩体制”外交到“条约体制”外交。 ①中西交往中文书格式的变化。改用“照会”样式。 ②有意识遵守、利用国际条约倡导中西方官方之间平等往来。 ③对外派遣常驻使节。1877年,郭嵩焘作为清廷向外国派出的第一位常驻使节抵达英国设立专门的外交机构。

中华民国临时政府 对帝国主义列强抱有幻想,外交不断近代化。 ①拟订外交部组织法,制定《外交部官制》,创建了较为完善的外交人才培养体系。 ②在外交人才的选拔上,废除前清时期的保举制,制定了外交官、领事官任用暂行章程。 ③在驻外使领馆方面,收回驻外使团的人事任免权,理顺了驻外使领馆与外交部之间的关系。

北洋政府 在列强咄咄逼人的外交攻势下,艰难维护民族利益。 ①1915年,袁世凯与日本签署“二十一条”。②巴黎和会外交失败引发五四运动。华盛顿会议时签署《解决山东问题悬案条约》,中国恢复对山东的主权。 ③1925年五卅惨案后,广东国民政府力主“革命外交”,宣称废除不平等条约。 ④1927年2月,随着北伐战争的胜利推进,收回汉口、九江英租界。

南京国民政府前期 发起改订新约运动,部分收回国家主权。 ①1928年南京国民政府掀起“改订新约运动”。 ②1943年1月,英美与中国签订条约,此条约中中国基本废除了近代以来列强所获得的“治外法权”等一系列特权。 ③1943年11月22—26日,美国、中国、英国三国政府首脑在埃及首都开罗举行的盟国会议。《开罗宣言》中规定将东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛归还给中国。

南京国民政府后期 出卖国家主权,换取美国支持内战。1946年国民政府与美国政府签订《中美友好通商航海条约》。

1.(2022·天津卷)近代以来,不同时期对华贷款最多的国家不断变化,1840~1911年是英国,1911~1927年是日本,1927~1949年是美国,1949~1960年是苏联。对上述变化理解最全面的是【答案】D

A.中国国家实力与经济发展水平的变化 B.世界上主要国家对华政策性质的变化

C.近代以来中国对外援依赖程度的变化 D.国际局势影响下中国国际地位的变化

3.(2021·全国甲卷)1861年,慈禧发动政变处置政敌时,特别把“不能尽心和议”列为罪状。英国人在华创办的《北华捷报》称:“在这个特别的关头,我们要比我们同中国发生联系的其他任何时期,更有必要去支持帝国的现存政府。”由此可知 【答案】A

A.太平天国将面临更严峻的形势 B.清政府沦为洋人的朝廷

C.清廷顽固派势力地位得到加强 D.传统的外交体制被抛弃

四 现代中国的外交原则

1、现代中国外交历程

时期 内容

1949年至20世纪50年代中期 美苏“冷战”下的中国外交。“一边倒”(意识形态)到“和平共处”“求同存异”(国家利益)。三大政策、和平共处五项原则、开始步入国际舞台。

20世纪50年代中期至60年代末 国际环境恶化下的中国外交。“反帝反修”、两个“拳头”出击(革命外交)与“一大片”。反对苏联和美国霸权主义、发展与亚非拉国家关系。

20世纪70年代 多极化趋势出现下的中国外交。“一条线”,改善与资本主义国家之间的关系(革命外交到务实外交)。恢复联合国合法席位、中美关系改善与建交、中日邦交正常化。

20世纪八九十年代后 多极化趋势加强、和平与发展成为时代主题下的中国外交。

2、中共十八大以来的中国特色大国外交的变化

新的外交定位 由以往的“有一定影响力的地区大国”转变为“世界大国”。这种转变是改革开放以来中国综合国力提高的产物

新的外交风格 中国外交开始由“韬光养晦”向“奋发有为”转变,强调外交不仅要为经济建设服务,更要着眼于实现中华民族伟大复兴的中国梦

新的国际角色 从强调中国是世界和平的“参与者”,到强调中国是世界和平的“引领者”,以更加积极的姿态参与全球治理

【知识拓展】中国特色大国外交的基本原则和特点?

基本原则 ①一个中心:中国仍然是发展中国家的基本国情决定了外交应以服务于国家发展为中心,更加积极有效地为全面建成小康社会营造良好外部环境。 ②两个基本点:是指中国外交要维护中国在世界上的正当利益和促进与世界其他国家的互利共赢

特点 ①不结盟。中国不与任何国家缔结针对第三国的盟约,这确保了中国外交政策的独立性,不会被盟国扯进对抗或战争中。 ②平等性。中国的外交,对强国弱国、大国小国一视同仁。大国不欺负小国,强国不欺负弱国。 ③独立性。中国的外交,遵循的是最起码的和平共处五项基本原则,包括互不侵犯、互不干涉内政、平等互利等准则。 ④无附加条件。在中国的外交手段中,对外援助不附加任何政治条件,是区别于西方国家的最显著特点。

【知识拓展】我国为构建人类命运共同体作出的贡献?

背景 价值 意义

人类命运共同体 ①当今世界处于大发展、大变革与大调整的时期。 ②和平与发展仍是时代的主题,世界各国相互联系与依存也日益加深。 ③世界面临的不稳定性与不确定性因素非常突出,当今人类面临着许多共同的挑战。 ①继承和发展了新中国不同时期重大外交思想和主张。 ②反映了中外优秀文化和全人类的共同价值追求。 ③适应了新时代中国与世界关系的历史性变化。 ④指明了未来世界发展和人类前进的方向。 ①中国积极促进全球治理体系改革与完善,推动《巴黎协定》生效。 ②中国倡议设立的亚洲基础设施投资银行,是对既有国际金融体系的有益补充 ③共商、共建、共享是中国倡议的“一带一路”国际合作的核心理念,是各方推动“一带一路”的重要共识,被写入联合国决议和亚太经合组织领导人宣言等重要国际文件。 ④中国正从经济全球化的积极参与者变成更具有影响力和作用力的推动者。 ⑤中国坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

1.(2023·全国卷新课标)阅读材料,完成下列要求。

材料一 美国长期肆意干涉拉丁美洲事务。自20世纪80年代末期起,美国政府武力入侵的同时,更侧重于用“民主化”与“和平演变”的手段干预拉美地区事务。1999年,美国政府推出“新干涉主义”,竭力推行美国的价值观和社会制度,充当“世界法官”。后冷战时代,拉美在美国全球战略中的重要性开始不断下降。同时,拉美地区成立了美洲玻利瓦尔联盟等组织,在运用自身力量解决地区冲突方面发挥了重要作用。2011年,拉美和加勒比国家共同体成立,凸显了越来越洪亮的“拉美声音”。2013年11月,美国政府宣称放弃“门罗主义”,然而就在当天,又对古巴进行了抨击。此后,美国政府又相继对委内瑞拉等国的内政进行了干涉。

——摘编自徐世澄主编《帝国霸权与拉丁美洲》等

材料二 20世纪90年代,中国同东南亚各国关系进入全面发展时期。1997年,东南亚地区爆发金融危机,中国政府采取积极行动,对缓解危机、稳定东南亚地区经济乃至世界金融秩序作出了重要贡献。中共十八大以来,中国—东盟各方面关系全面加强:政治互信不断加强,经济合作硕果累累,人文交流日益频繁,中国“一带一路”倡议与东盟“互联互通总体规划发展”目标高度契合。中国—东盟“命运共同体”理念成为广泛共识2021年11月,习近平指出:“中国东盟建立对话关系30年来……我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣,让20多亿民众过上了更好生活。”

——摘编自黄庆、王巧荣主编《中华人民共和国外交史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析美国宣称放弃“门罗主义”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪90年代以来中国处理同东南亚国家关系的原则。

(3)根据材料并结合所学知识,说明20世纪90年代以来中、美处理同周边国家关系的根本区别。

【答案】(1)拉美地区在美国全球战略中地位下降;拉美国家的联合有能力解决地区事务;美国战略重心转向中东和中亚地区(阿富汗战争、伊拉克战争);金融危机削弱美国实力;中国改革开放取得巨大成就;欧盟、日本、俄罗斯等多极化势力不断发展壮大。

(2)经济支持;政治平等互信;人文交流;互惠共赢,共同繁荣;构建中国--东盟命运共同体。

(3)美国处理周边国家关系以美国利益、美国优先为出发点,奉行霸权主义、干涉主义等原则,牺牲周边国家的利益。中国处理周边国家关系以政治平等互信、经济共同发展繁荣、文化交流为方式,睦邻友好和平共处。

(北京)股份有限公司

(北京)股份有限公司

(北京)股份有限公司

2 / 12

一 中法关系的演变历程

1、近代中法关系

时期 内容

鸦片战争 (1840—1844) 迫使清政府签订了《黄埔条约》,不仅获得了英美在之前已经获得的侵略权益,而且还获得了法国天主教在通商口岸自由传教、修建坟地、清朝地方政府负责保护教堂和坟地的权利。

第二次鸦片战争 (1856-1860) 在这次战争中,法国通过了《天津条约》(1858)、《北京条约》(1860)掠夺了更多的侵略权益,如获得大量赔款、新开放了一一个通商口岸、外国公使进驻北京、外国人可以到中国内陆传教、游历、经商,军舰和商船可以在长江各口岸自由航行等特权。

1883—1885 随着二次工业革命的开展,法国加强了对我国西南地区的侵略,爆发中法战争。签订《中法新约》,法国侵入中国的西南地区。

1900—1901 参与瓜分中国的狂潮和八国联军侵华战争。1900年英、法、德等八国联军侵华,1901年,《辛丑条约》。中国最终沦陷为半殖民地半封建社会。

2、新中国与法国的交往

特点 内容

1964 法国成为第一个与新中国建交的西方大国, 实现了中国同西方大国关系的突破,这不仅掀开了东西方两个大国间平等交往、友好合作的崭新历史篇章,也为不同社会制度国家间在和平共处五项原则基础上建立正常外交关系提供了一个范例。

1997 法国第一个与中国建立全面伙伴关系的西方国家。

2012 中共十八大以来,在习近平外交思想指导下,中国拓宽与发达国家的合作领域,妥善处理分歧,与俄、法国、德国、英国等世界主要国家的关系稳步发展。

【知识拓展】对中法建交认识?

原因 ①美国企图控制欧洲,欧洲开始走向一体化;②法国实力增强,开始谋求独立自主的外交; ③中苏关系破裂;④中国外交思想的完善;⑤新中国国力增强,国际地位提高。

意义 ①中法建交打破了美国长期以来孤立中国的政策;②有利于中国外交局面的改善; ③冲击了两极格局,推动了世界格局多极化趋势的出现;④有助于提升新中国的国际地位;有助于法国实现独立自主的外交目标⑤有利于不同社会制度国家的合作和世界和平。

启示 ①不同政治制度和意识形态国家可以友好相处;②中法关系经历的波折,也体现出改革开放的艰难与曲折;③新时期的中法关系将更好造福于世界人民,共同构筑更美好、更和谐的世界。

【知识拓展】对国家间关系的规律性认识?

1.国家间关系的根本出发点是维护本国利益,一切外交活动都围绕国家利益展开。共同利益是国家间合作的基础,利益相悖是国家间摩擦的根源。

2.国家间关系的发展变化还受到国家综合实力和国际形势等的影响。

3.国家间关系表现形式多种多样,既有敌对和战争,也有各种形式的友好往来。

4.国家间关系的演变还受制于各国的历史传统、意识形态、地缘政治以及国内政治势力的斗争等。

二 中国古代的对外关系

1、中国古代的对外交往

时期 内容 特点

先秦 华夏文明与域外文明有广泛交往。 ①开放走向封闭。 ②陆路转向海路。 ③对外贸易与文化交流同步进行。 ④交往形式以和平为主。

秦汉 交往扩大,丝绸之路,汉倭奴国王金印,佛教传入中国。

魏晋 巩固发展,派遣使者出访,大规模官方贸易,维护海上丝路,外国文化输入。

隋唐 交往频繁,大食、造纸术西传,日本派遣唐使来华,鉴真东渡,长安——国际大都会。

宋朝 陆路受阻、海路发达,广州到阿拉伯,明州到日本朝鲜;泉州港外贸较为重要。

元朝 海陆通道通畅,《马可波罗行纪》

明清 缓慢转型,朝贡体系和朝贡贸易;海禁和闭关锁国。

2、古代对外贸易发展

时期 发展状况 特点

西汉 陆上和海上丝绸之路开通,中外贸易逐渐发展。 ①政府控制下的对外贸易,朝贡贸易即通过朝贡与赏赐完成贸易,占有重要地位。 ②原则:“厚往薄来”,“倍偿其价”③目的:不是获取最大的经济效益,而是要宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

唐朝 广州成为重要的外贸港口,政府设有市舶使,专管对外贸易。

两宋 设市舶司,海外贸易税收成为南宋国库的重要财源。

元朝 泉州是重要的对外贸易港口,被誉之为世界第一大港。

明清 ①状况:统治者实行海禁和闭关锁国政策,对外贸易日益萎缩。②表现:只开广州一处对外通商,由政府特许的“十三行”统一经营对外贸易。

【知识拓展】对古代中外交往的认识?

原因 ①中国古代先进的政治、经济、文化和科学技术,吸引周边国家来中国学习 ②开放的对外政策(唐宋时期对外交往频繁,明清时期逐渐走向闭关锁国) ③科技发展;造船与航海技术的进步;陆路和海路两条丝绸之路的畅通 ④重要历史人物(张骞、玄奘、鉴真、郑和等)的贡献和探索、开拓进取、不畏艰辛的精神。

特点 ①由开放走向闭关锁国。②陆路为主转向海路为主。③对外贸易与文化交流同步进行。 ④以和平交往为主。⑤封建社会后期(明清时期)出现侵略与反侵略斗争。

影响 ①对中国:兼收并蓄的政策不仅丰富了中国人民的物质文化生活,也有利于我国经济的发展和科技的进步,同时也推动了我国社会的发展。 ②对世界:中国的政治、经济、科技、文化源源不断地外传,推动了整个世界特别是我国周边国家的文明进步,扩大了中国的国际影响,形成了以中华文明为核心的东亚文化圈。

1.(2023·浙江卷6月)阅读材料,完成下列要求。

材料一 自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。 均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

材料二 我国是世界蚕丝业的发源地,栽桑养蚕、缫丝织绸是我们先祖的伟大发明。丝绸作为我国传统的特色产品,早在张骞开拓“丝绸之路”之前,就已出口国外。 至明代,随着地理大发现和太平洋航路的开通,欧洲一些国家如西班牙、葡萄牙开始出现在东方,以中国丝绸为主要贸易品,贩运至第三国,从事赚取超额利润的大规模的“三角贸易”。

——摘编自顾国达《近代中国的生丝贸易与世界市场》

材料三 “一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是中国与参与国分享其发展经验和资源,以实现经济现代化和改善人民生活的一个途径,中国的“一带一路”建设将为全部相关方带来共赢的结果。 因此,“一带一路”倡议是中国向世界提供的全球经济公共产品。……随着逆全球化之风席卷西方世界,“一带一路”建设凭其巨大的规模与资源,有潜力成为世界经济增长的新动力。

——引自[美]卡里·托克《“一带一路”为什么能成功》

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。

(2)根据材料二,结合所学,阐明欧洲国家在上述“三角贸易”中的经济获益。根据材料一二,概括丝绸在我国古代经济活动中扮演的角色。

(3)根据材料三,概括“一带一路”倡议在促进经济全球化方面的作用。根据材料二三,结合所学,揭示“丝绸之路” 蕴含的象征性意义。

【答案】(1)关系:户籍制度是均田制的基础(或均田制以户籍制度为本),户籍制度是租庸调制实施的依据,均田制是租庸调制的基础。

原因:土地兼并;均田制、户籍制度破坏、政府财政收入锐减;两税法扩大收税对象;保证国家的财政收入。

(2)效益:①赚取超额利润;②增加资本原始积累;③推动资本主义经济发展。

角色:①传统的特色产品;②赋税征收的重要物品;③珍贵商品(贸易品)。

(3)作用:①搭建开放包容的国际合作平台;②提供各方普遍欢迎的全球公共产品;③分享发展经验和资源;④提供世界经济增长的新动力;⑤促进经济现代化(或带来共赢的结果)。

意义:①沟通古代东西方经济、文化的主要桥梁(纽带);②和平发展合作共赢的历史符号。

三 近代中国的外交历程

1、近代中国的外交历程

时期 内容

晚清政府 晚清外交观念的转变;从“宗藩体制”外交到“条约体制”外交。 ①中西交往中文书格式的变化。改用“照会”样式。 ②有意识遵守、利用国际条约倡导中西方官方之间平等往来。 ③对外派遣常驻使节。1877年,郭嵩焘作为清廷向外国派出的第一位常驻使节抵达英国设立专门的外交机构。

中华民国临时政府 对帝国主义列强抱有幻想,外交不断近代化。 ①拟订外交部组织法,制定《外交部官制》,创建了较为完善的外交人才培养体系。 ②在外交人才的选拔上,废除前清时期的保举制,制定了外交官、领事官任用暂行章程。 ③在驻外使领馆方面,收回驻外使团的人事任免权,理顺了驻外使领馆与外交部之间的关系。

北洋政府 在列强咄咄逼人的外交攻势下,艰难维护民族利益。 ①1915年,袁世凯与日本签署“二十一条”。②巴黎和会外交失败引发五四运动。华盛顿会议时签署《解决山东问题悬案条约》,中国恢复对山东的主权。 ③1925年五卅惨案后,广东国民政府力主“革命外交”,宣称废除不平等条约。 ④1927年2月,随着北伐战争的胜利推进,收回汉口、九江英租界。

南京国民政府前期 发起改订新约运动,部分收回国家主权。 ①1928年南京国民政府掀起“改订新约运动”。 ②1943年1月,英美与中国签订条约,此条约中中国基本废除了近代以来列强所获得的“治外法权”等一系列特权。 ③1943年11月22—26日,美国、中国、英国三国政府首脑在埃及首都开罗举行的盟国会议。《开罗宣言》中规定将东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛归还给中国。

南京国民政府后期 出卖国家主权,换取美国支持内战。1946年国民政府与美国政府签订《中美友好通商航海条约》。

1.(2022·天津卷)近代以来,不同时期对华贷款最多的国家不断变化,1840~1911年是英国,1911~1927年是日本,1927~1949年是美国,1949~1960年是苏联。对上述变化理解最全面的是【答案】D

A.中国国家实力与经济发展水平的变化 B.世界上主要国家对华政策性质的变化

C.近代以来中国对外援依赖程度的变化 D.国际局势影响下中国国际地位的变化

3.(2021·全国甲卷)1861年,慈禧发动政变处置政敌时,特别把“不能尽心和议”列为罪状。英国人在华创办的《北华捷报》称:“在这个特别的关头,我们要比我们同中国发生联系的其他任何时期,更有必要去支持帝国的现存政府。”由此可知 【答案】A

A.太平天国将面临更严峻的形势 B.清政府沦为洋人的朝廷

C.清廷顽固派势力地位得到加强 D.传统的外交体制被抛弃

四 现代中国的外交原则

1、现代中国外交历程

时期 内容

1949年至20世纪50年代中期 美苏“冷战”下的中国外交。“一边倒”(意识形态)到“和平共处”“求同存异”(国家利益)。三大政策、和平共处五项原则、开始步入国际舞台。

20世纪50年代中期至60年代末 国际环境恶化下的中国外交。“反帝反修”、两个“拳头”出击(革命外交)与“一大片”。反对苏联和美国霸权主义、发展与亚非拉国家关系。

20世纪70年代 多极化趋势出现下的中国外交。“一条线”,改善与资本主义国家之间的关系(革命外交到务实外交)。恢复联合国合法席位、中美关系改善与建交、中日邦交正常化。

20世纪八九十年代后 多极化趋势加强、和平与发展成为时代主题下的中国外交。

2、中共十八大以来的中国特色大国外交的变化

新的外交定位 由以往的“有一定影响力的地区大国”转变为“世界大国”。这种转变是改革开放以来中国综合国力提高的产物

新的外交风格 中国外交开始由“韬光养晦”向“奋发有为”转变,强调外交不仅要为经济建设服务,更要着眼于实现中华民族伟大复兴的中国梦

新的国际角色 从强调中国是世界和平的“参与者”,到强调中国是世界和平的“引领者”,以更加积极的姿态参与全球治理

【知识拓展】中国特色大国外交的基本原则和特点?

基本原则 ①一个中心:中国仍然是发展中国家的基本国情决定了外交应以服务于国家发展为中心,更加积极有效地为全面建成小康社会营造良好外部环境。 ②两个基本点:是指中国外交要维护中国在世界上的正当利益和促进与世界其他国家的互利共赢

特点 ①不结盟。中国不与任何国家缔结针对第三国的盟约,这确保了中国外交政策的独立性,不会被盟国扯进对抗或战争中。 ②平等性。中国的外交,对强国弱国、大国小国一视同仁。大国不欺负小国,强国不欺负弱国。 ③独立性。中国的外交,遵循的是最起码的和平共处五项基本原则,包括互不侵犯、互不干涉内政、平等互利等准则。 ④无附加条件。在中国的外交手段中,对外援助不附加任何政治条件,是区别于西方国家的最显著特点。

【知识拓展】我国为构建人类命运共同体作出的贡献?

背景 价值 意义

人类命运共同体 ①当今世界处于大发展、大变革与大调整的时期。 ②和平与发展仍是时代的主题,世界各国相互联系与依存也日益加深。 ③世界面临的不稳定性与不确定性因素非常突出,当今人类面临着许多共同的挑战。 ①继承和发展了新中国不同时期重大外交思想和主张。 ②反映了中外优秀文化和全人类的共同价值追求。 ③适应了新时代中国与世界关系的历史性变化。 ④指明了未来世界发展和人类前进的方向。 ①中国积极促进全球治理体系改革与完善,推动《巴黎协定》生效。 ②中国倡议设立的亚洲基础设施投资银行,是对既有国际金融体系的有益补充 ③共商、共建、共享是中国倡议的“一带一路”国际合作的核心理念,是各方推动“一带一路”的重要共识,被写入联合国决议和亚太经合组织领导人宣言等重要国际文件。 ④中国正从经济全球化的积极参与者变成更具有影响力和作用力的推动者。 ⑤中国坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

1.(2023·全国卷新课标)阅读材料,完成下列要求。

材料一 美国长期肆意干涉拉丁美洲事务。自20世纪80年代末期起,美国政府武力入侵的同时,更侧重于用“民主化”与“和平演变”的手段干预拉美地区事务。1999年,美国政府推出“新干涉主义”,竭力推行美国的价值观和社会制度,充当“世界法官”。后冷战时代,拉美在美国全球战略中的重要性开始不断下降。同时,拉美地区成立了美洲玻利瓦尔联盟等组织,在运用自身力量解决地区冲突方面发挥了重要作用。2011年,拉美和加勒比国家共同体成立,凸显了越来越洪亮的“拉美声音”。2013年11月,美国政府宣称放弃“门罗主义”,然而就在当天,又对古巴进行了抨击。此后,美国政府又相继对委内瑞拉等国的内政进行了干涉。

——摘编自徐世澄主编《帝国霸权与拉丁美洲》等

材料二 20世纪90年代,中国同东南亚各国关系进入全面发展时期。1997年,东南亚地区爆发金融危机,中国政府采取积极行动,对缓解危机、稳定东南亚地区经济乃至世界金融秩序作出了重要贡献。中共十八大以来,中国—东盟各方面关系全面加强:政治互信不断加强,经济合作硕果累累,人文交流日益频繁,中国“一带一路”倡议与东盟“互联互通总体规划发展”目标高度契合。中国—东盟“命运共同体”理念成为广泛共识2021年11月,习近平指出:“中国东盟建立对话关系30年来……我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣,让20多亿民众过上了更好生活。”

——摘编自黄庆、王巧荣主编《中华人民共和国外交史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析美国宣称放弃“门罗主义”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪90年代以来中国处理同东南亚国家关系的原则。

(3)根据材料并结合所学知识,说明20世纪90年代以来中、美处理同周边国家关系的根本区别。

【答案】(1)拉美地区在美国全球战略中地位下降;拉美国家的联合有能力解决地区事务;美国战略重心转向中东和中亚地区(阿富汗战争、伊拉克战争);金融危机削弱美国实力;中国改革开放取得巨大成就;欧盟、日本、俄罗斯等多极化势力不断发展壮大。

(2)经济支持;政治平等互信;人文交流;互惠共赢,共同繁荣;构建中国--东盟命运共同体。

(3)美国处理周边国家关系以美国利益、美国优先为出发点,奉行霸权主义、干涉主义等原则,牺牲周边国家的利益。中国处理周边国家关系以政治平等互信、经济共同发展繁荣、文化交流为方式,睦邻友好和平共处。

(北京)股份有限公司

(北京)股份有限公司

(北京)股份有限公司

2 / 12

同课章节目录