2025湘教版高中地理选择性必修第3强化练习题--第三章 第一节 碳排放与国际减排合作(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025湘教版高中地理选择性必修第3强化练习题--第三章 第一节 碳排放与国际减排合作(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 843.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-12-18 23:01:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025湘教版高中地理选择性必修第3

第三章 生态环境保护与国家安全

第一节 碳排放与国际减排合作

基础过关练

题组一 碳循环

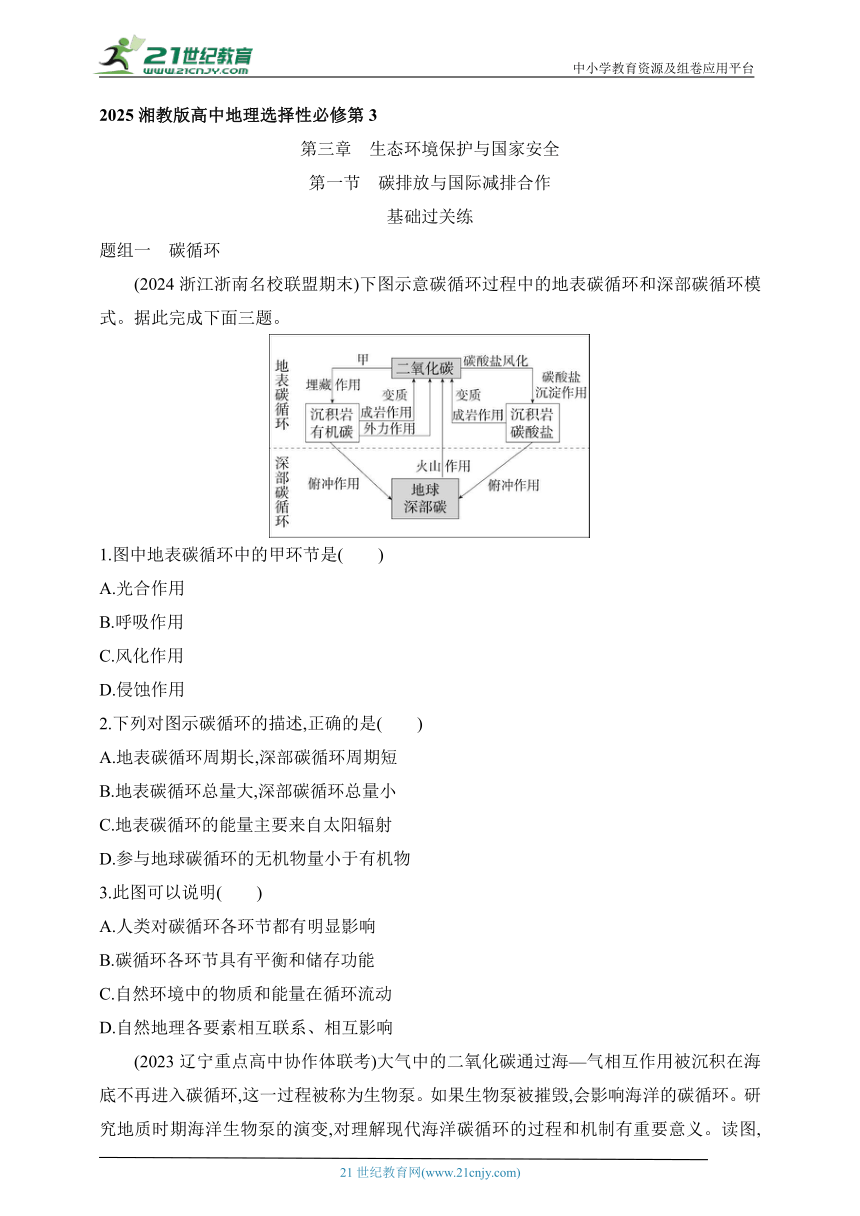

(2024浙江浙南名校联盟期末)下图示意碳循环过程中的地表碳循环和深部碳循环模式。据此完成下面三题。

1.图中地表碳循环中的甲环节是( )

A.光合作用

B.呼吸作用

C.风化作用

D.侵蚀作用

2.下列对图示碳循环的描述,正确的是( )

A.地表碳循环周期长,深部碳循环周期短

B.地表碳循环总量大,深部碳循环总量小

C.地表碳循环的能量主要来自太阳辐射

D.参与地球碳循环的无机物量小于有机物

3.此图可以说明( )

A.人类对碳循环各环节都有明显影响

B.碳循环各环节具有平衡和储存功能

C.自然环境中的物质和能量在循环流动

D.自然地理各要素相互联系、相互影响

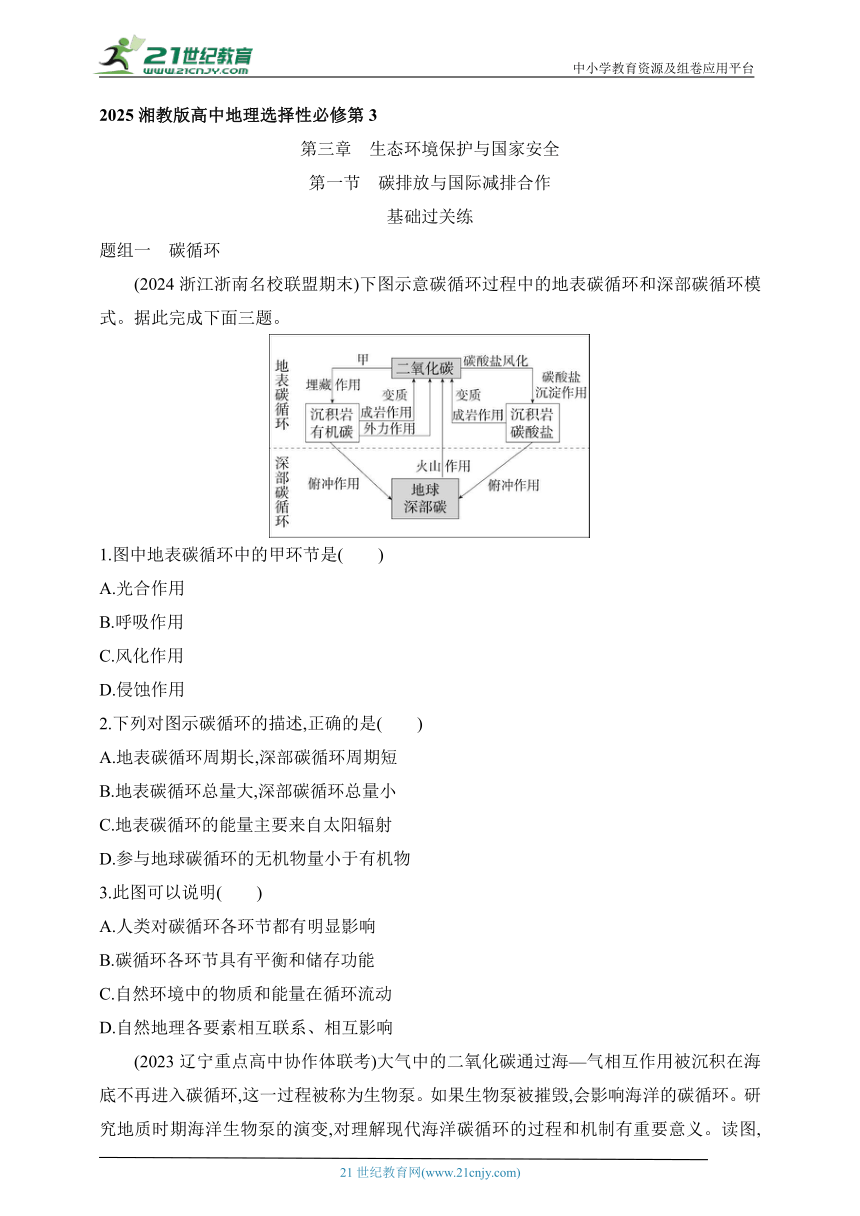

(2023辽宁重点高中协作体联考)大气中的二氧化碳通过海—气相互作用被沉积在海底不再进入碳循环,这一过程被称为生物泵。如果生物泵被摧毁,会影响海洋的碳循环。研究地质时期海洋生物泵的演变,对理解现代海洋碳循环的过程和机制有重要意义。读图,完成下面两题。

4.生物泵的过程是( )

A.无机碳—浮游植物—浮游动物—物理沉降

B.物理沉降—浮游植物—浮游动物—无机碳

C.浮游植物—无机碳—浮游动物—物理沉降

D.无机碳—物理沉降—浮游动物—浮游植物

5.生物泵的作用主要体现在( )

A.减轻温室效应

B.促进碳—氧平衡

C.促进煤炭形成

D.减小臭氧空洞

题组二 碳排放与温室效应

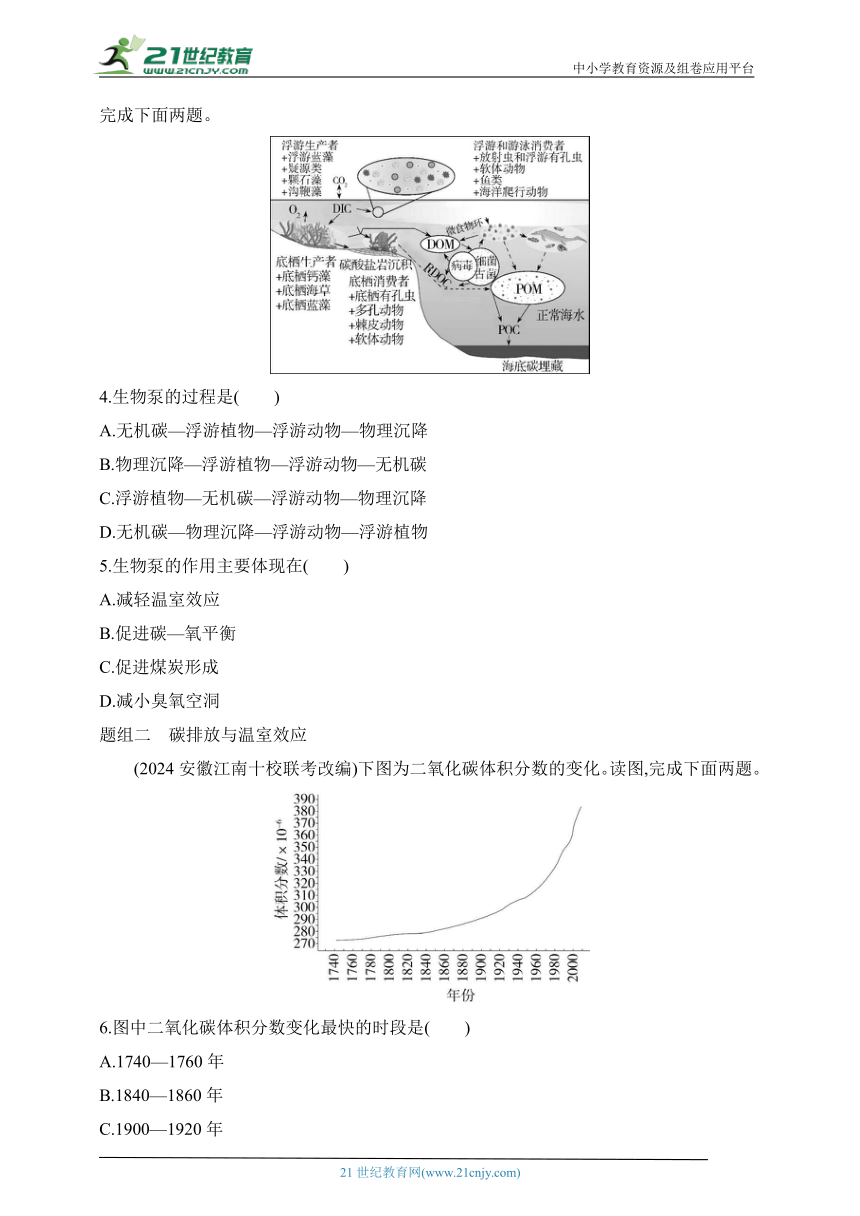

(2024安徽江南十校联考改编)下图为二氧化碳体积分数的变化。读图,完成下面两题。

6.图中二氧化碳体积分数变化最快的时段是( )

A.1740—1760年

B.1840—1860年

C.1900—1920年

D.1980—2000年

7.图中二氧化碳体积分数变化的原因有( )

①土地利用变化

②燃烧化石燃料

③海平面的上升

④陆地冰川融化

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

题组三 碳排放对环境的影响

(2024河北衡水冀州期中)某高校在天山东部调查分析不同海拔的西伯利亚落叶松对气候变暖的响应。采样发现:在林地低海拔、中海拔和高海拔的树木径向(直径)生长呈现较大差异,表现为中、低海拔西伯利亚落叶松生长与气温相关系数呈负相关,而在高海拔则呈显著正相关。据此完成下面两题。

8.林地中、低海拔西伯利亚落叶松与气温相关系数呈负相关,其主要制约因素是( )

A.光照 B.水分

C.坡度 D.热量

9.气候变暖对不同海拔西伯利亚落叶松的影响是 ( )

A.高海拔年轮更稀疏

B.中、低海拔长势趋好

C.低海拔年轮更稀疏

D.中、高海拔长势趋缓

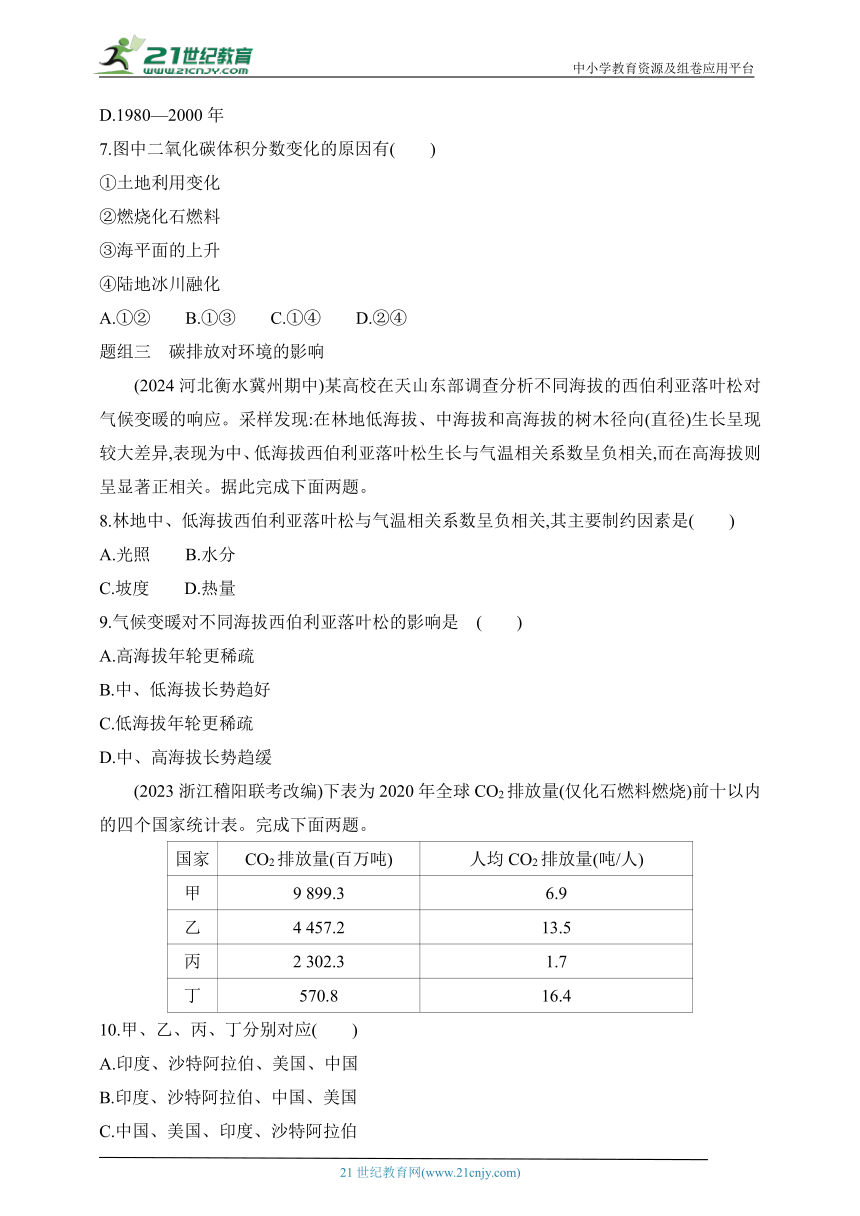

(2023浙江稽阳联考改编)下表为2020年全球CO2排放量(仅化石燃料燃烧)前十以内的四个国家统计表。完成下面两题。

国家 CO2排放量(百万吨) 人均CO2排放量(吨/人)

甲 9 899.3 6.9

乙 4 457.2 13.5

丙 2 302.3 1.7

丁 570.8 16.4

10.甲、乙、丙、丁分别对应( )

A.印度、沙特阿拉伯、美国、中国

B.印度、沙特阿拉伯、中国、美国

C.中国、美国、印度、沙特阿拉伯

D.中国、印度、沙特阿拉伯、美国

11.全球CO2过量排放的影响可能有( )

①乞力马扎罗山雪线上移

②大洋洲珊瑚岛消失

③化石燃料的燃烧大量增加

④中国泰加林带范围变大

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

题组四 国际减排合作

联合国气候变化框架公约第17次缔约方会议在南非德班召开,《京都议定书》第二承诺期的存续问题,是德班大会期待解决的关键问题。大会通过决议,建立德班增强行动平台特设工作组,决定执行《京都议定书》第二承诺期并启动绿色气候基金。据此完成下面两题。

12.下列最急切盼望《京都议定书》第二承诺期能早日执行的国家是( )

A.俄罗斯 B.美国

C.中国 D.马尔代夫

13.发达国家率先承担先减多减的义务,说明( )

A.地球上二氧化碳的增多是已完成工业化的发达国家造成的

B.发展中国家经济水平低,不承担减排限排的义务

C.国际环保合作中,无论国家大小,承担的责任是相同的

D.国际环保合作中,应遵循“共同但有区别的责任”原则

能力提升练

题组一 碳循环与碳排放

(2024浙江金华期中)碳汇是指通过一系列生态措施,吸收大气中的二氧化碳、甲烷等,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。农田生态系统既是碳排放源,又是重要的碳汇系统,在全球碳循环和碳平衡过程中发挥着重要的作用。下图为农田碳循环系统示意图。读图,完成下面两题。

1.农田碳循环系统中( )

A.农作物通过呼吸作用实现了碳汇功能

B.农作物成为动物饲料,减轻了碳排放

C.土壤中根系越发达,固碳的效果越差

D.实施秸秆还田,使土壤中有机碳增加

2.提高农田碳汇的措施有( )

①大力增施化肥

②增加生物质能源的使用

③使用地膜覆盖

④轮作、休耕等保护性耕作

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

(2024河南安阳林州统考)广西是我国重要的工业原料供应地,但工业技术水平低致使其碳排放显著。为了积极响应国家号召,广西在碳减排方面积极行动。下图示意2003—2017年广西碳排放强度变化。读图,完成下面三题。

3.2003—2017年广西平均碳排放强度( )

A.先升后降 B.先降后升

C.一直升高 D.逐渐降低

4.桂林市碳排放强度一直较低的主要原因是其( )

A.人口密度小

B.生产技术先进

C.以旅游业为主

D.矿产资源少

5.亟须风能等清洁能源代替煤炭来降低碳排放强度的城市最可能是( )

A.北海市 B.来宾市 C.梧州市 D.南宁市

6.(2024河北保定部分学校月考)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

碳排放影响因素对碳排放的影响涉及多个研究层面,与经济特征、能源消费方式、地理位置等内外部环境因素有关,其空间、时间具有高度复杂性。碳排放对全球的碳循环、气候变化产生影响,从而影响社会经济、人类生产和生活以及自然环境的变化。下图为影响碳排放的因素统计图。

(1)指出经济因素影响碳排放量的主要表现。(6分)

(2)简述全球碳排放量增加对社会经济和自然环境的不利影响。(6分)

(3)从能源利用角度,为减少碳排放提出合理化建议。(6分)

题组二 全球气候变暖

(2024陕西西安期中)联合国粮食及农业组织1996年给粮食安全下的定义是“让所有人在任何时候都能在物质上和经济上获得充足的、安全的和有营养的食物,来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好”。下图为某年全球粮食安全格局示意图。据此完成下面两题。

7.下列区域中,该年粮食安全指数(指数越高越安全)最低的地区是( )

A.欧洲东部 B.亚洲中部

C.撒哈拉以南的非洲 D.拉丁美洲

8.有数据表明,全球气候变暖会影响粮食安全,主要原因是( )

A.极端天气事件增加

B.作物品种减少

C.二氧化碳浓度升高

D.作物种植界线向高纬度扩展

(2024浙江G7联盟联考)印度洋岛国马尔代夫于2022年3月宣布了一项“漂浮城市”计划。“漂浮城市”由5 000个浮动单元组成,可供约2万人在此生活(据统计,2021年马尔代夫总人口约54.4万人)。根据计划,“漂浮城市”内会建设住宅、餐馆、商店、学校等,中间有运河连通。完成下面两题。

9.马尔代夫建造“漂浮城市”主要是为了( )

A.优化城市环境

B.吸引外国移民

C.实施产业转移

D.应对气候变化

10.马尔代夫建造“漂浮城市”可能对当地产生的影响是( )

A.旅游业受到冲击

B.生物多样性减少

C.居民生活成本降低

D.交通便捷度提升

答案与分层梯度式解析

第三章 生态环境保护与国家安全

第一节 碳排放与国际减排合作

基础过关练

1.A 据图可知,甲环节是二氧化碳转化为沉积岩有机碳,而有机碳广泛存在于自然界中的各种有机物质中,包括生物体、矿物和化石燃料等,而这些沉积岩有机碳的主要来源是植物通过光合作用以二氧化碳为原料通过化学反应形成的,A正确;植物的呼吸作用会释放二氧化碳,没有形成类似于封存二氧化碳的作用,B错误;风化作用与侵蚀作用对大气中的二氧化碳几乎不产生影响,C、D错误。

2.C 地表碳循环主要依靠太阳辐射能的光合作用,将二氧化碳转变为有机碳,其中大部分通过呼吸作用重新氧化成为无机碳(二氧化碳),只有一小部分通过沉积作用进入岩石中的有机碳库,而光合作用的能量来源是太阳辐射,C正确;地表碳循环周期短,深部碳循环由于与外界接触极少,周期较长,A错误;据图示信息无法判断地表碳循环和深部碳循环总量大小,排除B;参与地球碳循环的无机物量应远大于有机物,D错误。

3.D 人类活动集中在地表,对地球深部碳循环影响极小,并不是对碳循环各环节都有明显影响,A错误;碳循环各环节中有碳释放环节,也有碳储存环节,但不是每个环节都有平衡作用,B错误;据图示只能看出碳循环的过程,能体现物质的循环流动,但无法体现能量的循环流动,排除C;图中涉及生物圈、岩石圈、大气圈等圈层,体现了自然地理各要素相互联系、相互影响的关系,D正确。

4.A 结合材料可知,生物泵是大气中的二氧化碳通过海—气相互作用被沉积在海底的过程,其主要环节为二氧化碳通过光合作用被藻类等吸收—通过食物链进入浮游动物体内—物理沉降于海底。

5.A 通过生物泵沉降于海底的碳不再进入碳循环,而生物泵这个过程中会吸收二氧化碳,二氧化碳是造成温室效应的主要气体,因此生物泵利于减轻温室效应,A正确;促进碳—氧平衡并非生物泵的主要作用,B错误;煤炭一般是陆地高等植物(主要是地质时期的蕨类、裸子植物)形成的,与生物泵的作用关系不大,C错误;生物泵固碳功能突出,但不具备吸收氯氟碳化物的功能,因此其与减小臭氧空洞关系不大,D错误。

易错分析 生物泵过程的第一个环节中,底栖生产者通过光合作用吸收了二氧化碳,释放出氧气,这在一定程度上促进了碳—氧平衡;但在其后的各个环节中,都仅涉及碳的循环,而没有涉及氧的循环,所以促进碳—氧平衡不是生物泵的主要作用。生物泵使得二氧化碳最终以碳酸盐岩的形式储存于海底,并且是长久地储存,不再进入碳循环,从而减少了大气中二氧化碳的含量,有效减轻了温室效应。

6.D 由图中曲线斜率可知,1980—2000年曲线斜率最大,说明该时段二氧化碳体积分数变化最快,故D正确。

7.A 土地利用变化表现为雨林、森林等植被遭受破坏,吸收二氧化碳能力减弱,使得大气中二氧化碳体积分数增加,①正确;大量煤、石油等化石燃料的燃烧,会排放出大量温室气体,使得大气中二氧化碳体积分数增加,②正确;海平面的上升和陆地冰川融化是二氧化碳体积分数增加的结果而不是原因,③④错误。故选A。

8.B 根据材料分析,林地中、低海拔西伯利亚落叶松生长会因气候变暖,气温升高,而受到限制,最有可能是因为气温升高导致蒸发加剧,影响落叶松生长所需的水分条件,B正确;气温升高对光照和坡度影响不大,A、C错误;气温升高,热量条件会变好,不会成为西伯利亚落叶松生长的制约因素,D错误。

9.A 据材料可知,林地中、低海拔西伯利亚落叶松生长与气温相关系数呈负相关,而在高海拔则呈显著正相关。中、低海拔地区随气候变暖,水分条件变差,落叶松生长速度减慢,长势会趋缓,年轮会更加密集,B、C错误;在气候变暖背景下,高海拔地区的落叶松长势(径向生长)会趋好,年轮会更稀疏,A正确、D错误。

10.C 结合下面分析,选C。

11.A 全球CO2过量排放会导致全球气候变暖,温度上升,使得乞力马扎罗山雪线上移,①正确;全球CO2过量排放导致海水变酸,影响珊瑚生长,从而使得珊瑚死亡、珊瑚岛消失,②正确;化石燃料的燃烧大量增加,是CO2过量排放的原因而不是影响,③错误;全球CO2过量排放会导致全球气候变暖,泰加林带北移,泰加林可能移出中国边界,中国泰加林带范围可能会变小,④错误。故选A。

12.D 马尔代夫属于地势低平的岛国,全球气候变暖引起的海平面上升对四个选项中的马尔代夫危害最大,故马尔代夫最急切盼望《京都议定书》第二承诺期能早日执行。

13.D 从工业革命到现在,发达国家排放的二氧化碳多于发展中国家,在应对全球气候变化中应该承担更大的责任,说明在国际环保合作中,世界各国应遵循“共同但有区别的责任”原则。

能力提升练

1.D 农作物通过呼吸作用排放二氧化碳,通过光合作用实现碳汇功能,A错误。农作物成为动物饲料,最终以能源耗散的形式流向大气,没有减轻碳排放,B错误。土壤中根系越发达,植物吸收的二氧化碳越多,固碳的效果越好,C错误。动植物残体在微生物的作用下,经过长时间作用,最终以有机碳的形式储存在土壤中,即实施秸秆还田会使土壤中有机碳增加,D正确。

2.D 大力增施化肥会导致土壤污染且不能提高农田碳汇,①错误;增加生物质能源的使用,会增加二氧化碳的排放,②错误;使用地膜覆盖,减少了根系所在土壤与外界空气的交换,可以减少呼吸作用向大气中排放二氧化碳,③正确;轮作、休耕等保护性耕作可以减少农作物呼吸作用向大气中排放二氧化碳,④正确。故选D。

3.D 根据图示信息可知,2003—2017年广西平均碳排放强度整体呈现逐渐降低的趋势。故选D。

4.C 表解如下:

具体分析 结论

人口密度小,碳排放强度不一定低 A错误

结合材料分析可知,广西工业技术水平低,生产技术不先进 B错误

碳排放强度主要与产业结构和能源利用方式有关。桂林市作为著名的旅游城市,产业结构以旅游业为主,能耗低,碳排放强度低 C正确

矿产资源少,可能会减少某些类型的碳排放,但不一定碳排放强度低 D错误

5.B 读图可知,来宾市碳排放强度最高。来宾市作为广西的工业城市,其工业发展相对依赖煤炭等传统能源,因此相对于其他城市,来宾市亟须风能等清洁能源代替煤炭来降低碳排放强度。故选B。

6.答案 (1)人均生产总值增大,增加碳排放量;人均生产总值增长越快,碳排放量增加越快;传统产业结构增加了碳排放量;高新技术产业比重越高,碳排放量越少。(任答三点即可)

(2)碳排放量增加,导致全球气候变暖,海平面上升,淹没沿海低地和城市;自然灾害的发生频率增加,影响工农业生产,威胁国家稳定;生态环境恶化和生物多样性减少;通过多种途径威胁人体健康。(任答三点即可)

(3)优化产业结构,减少能源消耗;提高能源利用效率,减少能源消耗量;开发利用新能源,替代传统能源,减轻传统能源的开发强度。(任答三点即可)

解析 (1)由材料可知,经济因素包含人均生产总值、人均生产总值增长率和产业结构等,所以经济因素影响碳排放量的主要表现包括人均生产总值增大,导致碳排放量增加,人均生产总值增长越快,碳排放量增长也越快。在产业结构上,高耗能、高污染的传统产业会增加碳排放量,而高新技术产业的碳排放量则较少,所以其比重越高,碳排放量越少。(2)碳排放量增加会使大气中的二氧化碳含量增加,会增强大气的保温作用,导致全球气候变暖,海平面上升,淹没沿海低地和城市;碳排放量增加还会诱发一些极端天气,导致自然灾害发生的频率增加,从而影响人们的生产生活,甚至通过多种途径威胁人体健康。在自然环境方面,碳排放量的增加会导致生态环境的恶化,进而导致生物多样性减少。(3)在能源利用方面,结合材料分析,可从能源消耗、能源强度、能源利用效率和能源消费结构方面提出建议。在能源消耗方面,可以优化产业结构,减少能源消耗;在能源利用效率方面,可以加大技术投入,提高能源利用效率,减少能源消耗量;在能源消费结构上,可以开发利用新能源,减少传统能源的消费,减轻传统能源的开发强度。

7.C 读图可知,欧洲的粮食安全格局主要为安全、较安全;亚洲中部的粮食安全格局主要为安全、较安全;撒哈拉以南的非洲的粮食安全格局主要为极不安全、不安全、一般;拉丁美洲的粮食安全格局主要为不安全、一般。因此,粮食安全指数最低的地区为撒哈拉以南的非洲,C正确。

8.A 全球气候变暖会导致干旱、暴雨、洪涝等灾害事件发生,极端天气事件增加,影响粮食产量,A正确;全球气候变暖并不会导致作物品种减少,B错误;二氧化碳浓度升高是全球气候变暖的原因,不是影响粮食安全的原因,C错误;作物种植界线向高纬度扩展,会导致粮食种植面积扩大,不是影响粮食安全的原因,D错误。

9.D 结合下面分析,选D。

10.B 结合材料可知,“漂浮城市”是由5 000个浮动单元组成的,“漂浮城市”建成后会改变海洋环境,可能会破坏海洋生物的生存环境,造成生物多样性减少,B正确;马尔代夫本身就属于岛国,修建“漂浮城市”并不会使其旅游业受到冲击,排除A;建造“漂浮城市”能够解决人口居住问题,结合材料并不能判断建造“漂浮城市”是否能够降低人们的生活成本,排除C;结合材料可知,“漂浮城市”内部主要靠运河连通,交通便捷度并不高,排除D。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025湘教版高中地理选择性必修第3

第三章 生态环境保护与国家安全

第一节 碳排放与国际减排合作

基础过关练

题组一 碳循环

(2024浙江浙南名校联盟期末)下图示意碳循环过程中的地表碳循环和深部碳循环模式。据此完成下面三题。

1.图中地表碳循环中的甲环节是( )

A.光合作用

B.呼吸作用

C.风化作用

D.侵蚀作用

2.下列对图示碳循环的描述,正确的是( )

A.地表碳循环周期长,深部碳循环周期短

B.地表碳循环总量大,深部碳循环总量小

C.地表碳循环的能量主要来自太阳辐射

D.参与地球碳循环的无机物量小于有机物

3.此图可以说明( )

A.人类对碳循环各环节都有明显影响

B.碳循环各环节具有平衡和储存功能

C.自然环境中的物质和能量在循环流动

D.自然地理各要素相互联系、相互影响

(2023辽宁重点高中协作体联考)大气中的二氧化碳通过海—气相互作用被沉积在海底不再进入碳循环,这一过程被称为生物泵。如果生物泵被摧毁,会影响海洋的碳循环。研究地质时期海洋生物泵的演变,对理解现代海洋碳循环的过程和机制有重要意义。读图,完成下面两题。

4.生物泵的过程是( )

A.无机碳—浮游植物—浮游动物—物理沉降

B.物理沉降—浮游植物—浮游动物—无机碳

C.浮游植物—无机碳—浮游动物—物理沉降

D.无机碳—物理沉降—浮游动物—浮游植物

5.生物泵的作用主要体现在( )

A.减轻温室效应

B.促进碳—氧平衡

C.促进煤炭形成

D.减小臭氧空洞

题组二 碳排放与温室效应

(2024安徽江南十校联考改编)下图为二氧化碳体积分数的变化。读图,完成下面两题。

6.图中二氧化碳体积分数变化最快的时段是( )

A.1740—1760年

B.1840—1860年

C.1900—1920年

D.1980—2000年

7.图中二氧化碳体积分数变化的原因有( )

①土地利用变化

②燃烧化石燃料

③海平面的上升

④陆地冰川融化

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

题组三 碳排放对环境的影响

(2024河北衡水冀州期中)某高校在天山东部调查分析不同海拔的西伯利亚落叶松对气候变暖的响应。采样发现:在林地低海拔、中海拔和高海拔的树木径向(直径)生长呈现较大差异,表现为中、低海拔西伯利亚落叶松生长与气温相关系数呈负相关,而在高海拔则呈显著正相关。据此完成下面两题。

8.林地中、低海拔西伯利亚落叶松与气温相关系数呈负相关,其主要制约因素是( )

A.光照 B.水分

C.坡度 D.热量

9.气候变暖对不同海拔西伯利亚落叶松的影响是 ( )

A.高海拔年轮更稀疏

B.中、低海拔长势趋好

C.低海拔年轮更稀疏

D.中、高海拔长势趋缓

(2023浙江稽阳联考改编)下表为2020年全球CO2排放量(仅化石燃料燃烧)前十以内的四个国家统计表。完成下面两题。

国家 CO2排放量(百万吨) 人均CO2排放量(吨/人)

甲 9 899.3 6.9

乙 4 457.2 13.5

丙 2 302.3 1.7

丁 570.8 16.4

10.甲、乙、丙、丁分别对应( )

A.印度、沙特阿拉伯、美国、中国

B.印度、沙特阿拉伯、中国、美国

C.中国、美国、印度、沙特阿拉伯

D.中国、印度、沙特阿拉伯、美国

11.全球CO2过量排放的影响可能有( )

①乞力马扎罗山雪线上移

②大洋洲珊瑚岛消失

③化石燃料的燃烧大量增加

④中国泰加林带范围变大

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

题组四 国际减排合作

联合国气候变化框架公约第17次缔约方会议在南非德班召开,《京都议定书》第二承诺期的存续问题,是德班大会期待解决的关键问题。大会通过决议,建立德班增强行动平台特设工作组,决定执行《京都议定书》第二承诺期并启动绿色气候基金。据此完成下面两题。

12.下列最急切盼望《京都议定书》第二承诺期能早日执行的国家是( )

A.俄罗斯 B.美国

C.中国 D.马尔代夫

13.发达国家率先承担先减多减的义务,说明( )

A.地球上二氧化碳的增多是已完成工业化的发达国家造成的

B.发展中国家经济水平低,不承担减排限排的义务

C.国际环保合作中,无论国家大小,承担的责任是相同的

D.国际环保合作中,应遵循“共同但有区别的责任”原则

能力提升练

题组一 碳循环与碳排放

(2024浙江金华期中)碳汇是指通过一系列生态措施,吸收大气中的二氧化碳、甲烷等,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。农田生态系统既是碳排放源,又是重要的碳汇系统,在全球碳循环和碳平衡过程中发挥着重要的作用。下图为农田碳循环系统示意图。读图,完成下面两题。

1.农田碳循环系统中( )

A.农作物通过呼吸作用实现了碳汇功能

B.农作物成为动物饲料,减轻了碳排放

C.土壤中根系越发达,固碳的效果越差

D.实施秸秆还田,使土壤中有机碳增加

2.提高农田碳汇的措施有( )

①大力增施化肥

②增加生物质能源的使用

③使用地膜覆盖

④轮作、休耕等保护性耕作

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

(2024河南安阳林州统考)广西是我国重要的工业原料供应地,但工业技术水平低致使其碳排放显著。为了积极响应国家号召,广西在碳减排方面积极行动。下图示意2003—2017年广西碳排放强度变化。读图,完成下面三题。

3.2003—2017年广西平均碳排放强度( )

A.先升后降 B.先降后升

C.一直升高 D.逐渐降低

4.桂林市碳排放强度一直较低的主要原因是其( )

A.人口密度小

B.生产技术先进

C.以旅游业为主

D.矿产资源少

5.亟须风能等清洁能源代替煤炭来降低碳排放强度的城市最可能是( )

A.北海市 B.来宾市 C.梧州市 D.南宁市

6.(2024河北保定部分学校月考)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

碳排放影响因素对碳排放的影响涉及多个研究层面,与经济特征、能源消费方式、地理位置等内外部环境因素有关,其空间、时间具有高度复杂性。碳排放对全球的碳循环、气候变化产生影响,从而影响社会经济、人类生产和生活以及自然环境的变化。下图为影响碳排放的因素统计图。

(1)指出经济因素影响碳排放量的主要表现。(6分)

(2)简述全球碳排放量增加对社会经济和自然环境的不利影响。(6分)

(3)从能源利用角度,为减少碳排放提出合理化建议。(6分)

题组二 全球气候变暖

(2024陕西西安期中)联合国粮食及农业组织1996年给粮食安全下的定义是“让所有人在任何时候都能在物质上和经济上获得充足的、安全的和有营养的食物,来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好”。下图为某年全球粮食安全格局示意图。据此完成下面两题。

7.下列区域中,该年粮食安全指数(指数越高越安全)最低的地区是( )

A.欧洲东部 B.亚洲中部

C.撒哈拉以南的非洲 D.拉丁美洲

8.有数据表明,全球气候变暖会影响粮食安全,主要原因是( )

A.极端天气事件增加

B.作物品种减少

C.二氧化碳浓度升高

D.作物种植界线向高纬度扩展

(2024浙江G7联盟联考)印度洋岛国马尔代夫于2022年3月宣布了一项“漂浮城市”计划。“漂浮城市”由5 000个浮动单元组成,可供约2万人在此生活(据统计,2021年马尔代夫总人口约54.4万人)。根据计划,“漂浮城市”内会建设住宅、餐馆、商店、学校等,中间有运河连通。完成下面两题。

9.马尔代夫建造“漂浮城市”主要是为了( )

A.优化城市环境

B.吸引外国移民

C.实施产业转移

D.应对气候变化

10.马尔代夫建造“漂浮城市”可能对当地产生的影响是( )

A.旅游业受到冲击

B.生物多样性减少

C.居民生活成本降低

D.交通便捷度提升

答案与分层梯度式解析

第三章 生态环境保护与国家安全

第一节 碳排放与国际减排合作

基础过关练

1.A 据图可知,甲环节是二氧化碳转化为沉积岩有机碳,而有机碳广泛存在于自然界中的各种有机物质中,包括生物体、矿物和化石燃料等,而这些沉积岩有机碳的主要来源是植物通过光合作用以二氧化碳为原料通过化学反应形成的,A正确;植物的呼吸作用会释放二氧化碳,没有形成类似于封存二氧化碳的作用,B错误;风化作用与侵蚀作用对大气中的二氧化碳几乎不产生影响,C、D错误。

2.C 地表碳循环主要依靠太阳辐射能的光合作用,将二氧化碳转变为有机碳,其中大部分通过呼吸作用重新氧化成为无机碳(二氧化碳),只有一小部分通过沉积作用进入岩石中的有机碳库,而光合作用的能量来源是太阳辐射,C正确;地表碳循环周期短,深部碳循环由于与外界接触极少,周期较长,A错误;据图示信息无法判断地表碳循环和深部碳循环总量大小,排除B;参与地球碳循环的无机物量应远大于有机物,D错误。

3.D 人类活动集中在地表,对地球深部碳循环影响极小,并不是对碳循环各环节都有明显影响,A错误;碳循环各环节中有碳释放环节,也有碳储存环节,但不是每个环节都有平衡作用,B错误;据图示只能看出碳循环的过程,能体现物质的循环流动,但无法体现能量的循环流动,排除C;图中涉及生物圈、岩石圈、大气圈等圈层,体现了自然地理各要素相互联系、相互影响的关系,D正确。

4.A 结合材料可知,生物泵是大气中的二氧化碳通过海—气相互作用被沉积在海底的过程,其主要环节为二氧化碳通过光合作用被藻类等吸收—通过食物链进入浮游动物体内—物理沉降于海底。

5.A 通过生物泵沉降于海底的碳不再进入碳循环,而生物泵这个过程中会吸收二氧化碳,二氧化碳是造成温室效应的主要气体,因此生物泵利于减轻温室效应,A正确;促进碳—氧平衡并非生物泵的主要作用,B错误;煤炭一般是陆地高等植物(主要是地质时期的蕨类、裸子植物)形成的,与生物泵的作用关系不大,C错误;生物泵固碳功能突出,但不具备吸收氯氟碳化物的功能,因此其与减小臭氧空洞关系不大,D错误。

易错分析 生物泵过程的第一个环节中,底栖生产者通过光合作用吸收了二氧化碳,释放出氧气,这在一定程度上促进了碳—氧平衡;但在其后的各个环节中,都仅涉及碳的循环,而没有涉及氧的循环,所以促进碳—氧平衡不是生物泵的主要作用。生物泵使得二氧化碳最终以碳酸盐岩的形式储存于海底,并且是长久地储存,不再进入碳循环,从而减少了大气中二氧化碳的含量,有效减轻了温室效应。

6.D 由图中曲线斜率可知,1980—2000年曲线斜率最大,说明该时段二氧化碳体积分数变化最快,故D正确。

7.A 土地利用变化表现为雨林、森林等植被遭受破坏,吸收二氧化碳能力减弱,使得大气中二氧化碳体积分数增加,①正确;大量煤、石油等化石燃料的燃烧,会排放出大量温室气体,使得大气中二氧化碳体积分数增加,②正确;海平面的上升和陆地冰川融化是二氧化碳体积分数增加的结果而不是原因,③④错误。故选A。

8.B 根据材料分析,林地中、低海拔西伯利亚落叶松生长会因气候变暖,气温升高,而受到限制,最有可能是因为气温升高导致蒸发加剧,影响落叶松生长所需的水分条件,B正确;气温升高对光照和坡度影响不大,A、C错误;气温升高,热量条件会变好,不会成为西伯利亚落叶松生长的制约因素,D错误。

9.A 据材料可知,林地中、低海拔西伯利亚落叶松生长与气温相关系数呈负相关,而在高海拔则呈显著正相关。中、低海拔地区随气候变暖,水分条件变差,落叶松生长速度减慢,长势会趋缓,年轮会更加密集,B、C错误;在气候变暖背景下,高海拔地区的落叶松长势(径向生长)会趋好,年轮会更稀疏,A正确、D错误。

10.C 结合下面分析,选C。

11.A 全球CO2过量排放会导致全球气候变暖,温度上升,使得乞力马扎罗山雪线上移,①正确;全球CO2过量排放导致海水变酸,影响珊瑚生长,从而使得珊瑚死亡、珊瑚岛消失,②正确;化石燃料的燃烧大量增加,是CO2过量排放的原因而不是影响,③错误;全球CO2过量排放会导致全球气候变暖,泰加林带北移,泰加林可能移出中国边界,中国泰加林带范围可能会变小,④错误。故选A。

12.D 马尔代夫属于地势低平的岛国,全球气候变暖引起的海平面上升对四个选项中的马尔代夫危害最大,故马尔代夫最急切盼望《京都议定书》第二承诺期能早日执行。

13.D 从工业革命到现在,发达国家排放的二氧化碳多于发展中国家,在应对全球气候变化中应该承担更大的责任,说明在国际环保合作中,世界各国应遵循“共同但有区别的责任”原则。

能力提升练

1.D 农作物通过呼吸作用排放二氧化碳,通过光合作用实现碳汇功能,A错误。农作物成为动物饲料,最终以能源耗散的形式流向大气,没有减轻碳排放,B错误。土壤中根系越发达,植物吸收的二氧化碳越多,固碳的效果越好,C错误。动植物残体在微生物的作用下,经过长时间作用,最终以有机碳的形式储存在土壤中,即实施秸秆还田会使土壤中有机碳增加,D正确。

2.D 大力增施化肥会导致土壤污染且不能提高农田碳汇,①错误;增加生物质能源的使用,会增加二氧化碳的排放,②错误;使用地膜覆盖,减少了根系所在土壤与外界空气的交换,可以减少呼吸作用向大气中排放二氧化碳,③正确;轮作、休耕等保护性耕作可以减少农作物呼吸作用向大气中排放二氧化碳,④正确。故选D。

3.D 根据图示信息可知,2003—2017年广西平均碳排放强度整体呈现逐渐降低的趋势。故选D。

4.C 表解如下:

具体分析 结论

人口密度小,碳排放强度不一定低 A错误

结合材料分析可知,广西工业技术水平低,生产技术不先进 B错误

碳排放强度主要与产业结构和能源利用方式有关。桂林市作为著名的旅游城市,产业结构以旅游业为主,能耗低,碳排放强度低 C正确

矿产资源少,可能会减少某些类型的碳排放,但不一定碳排放强度低 D错误

5.B 读图可知,来宾市碳排放强度最高。来宾市作为广西的工业城市,其工业发展相对依赖煤炭等传统能源,因此相对于其他城市,来宾市亟须风能等清洁能源代替煤炭来降低碳排放强度。故选B。

6.答案 (1)人均生产总值增大,增加碳排放量;人均生产总值增长越快,碳排放量增加越快;传统产业结构增加了碳排放量;高新技术产业比重越高,碳排放量越少。(任答三点即可)

(2)碳排放量增加,导致全球气候变暖,海平面上升,淹没沿海低地和城市;自然灾害的发生频率增加,影响工农业生产,威胁国家稳定;生态环境恶化和生物多样性减少;通过多种途径威胁人体健康。(任答三点即可)

(3)优化产业结构,减少能源消耗;提高能源利用效率,减少能源消耗量;开发利用新能源,替代传统能源,减轻传统能源的开发强度。(任答三点即可)

解析 (1)由材料可知,经济因素包含人均生产总值、人均生产总值增长率和产业结构等,所以经济因素影响碳排放量的主要表现包括人均生产总值增大,导致碳排放量增加,人均生产总值增长越快,碳排放量增长也越快。在产业结构上,高耗能、高污染的传统产业会增加碳排放量,而高新技术产业的碳排放量则较少,所以其比重越高,碳排放量越少。(2)碳排放量增加会使大气中的二氧化碳含量增加,会增强大气的保温作用,导致全球气候变暖,海平面上升,淹没沿海低地和城市;碳排放量增加还会诱发一些极端天气,导致自然灾害发生的频率增加,从而影响人们的生产生活,甚至通过多种途径威胁人体健康。在自然环境方面,碳排放量的增加会导致生态环境的恶化,进而导致生物多样性减少。(3)在能源利用方面,结合材料分析,可从能源消耗、能源强度、能源利用效率和能源消费结构方面提出建议。在能源消耗方面,可以优化产业结构,减少能源消耗;在能源利用效率方面,可以加大技术投入,提高能源利用效率,减少能源消耗量;在能源消费结构上,可以开发利用新能源,减少传统能源的消费,减轻传统能源的开发强度。

7.C 读图可知,欧洲的粮食安全格局主要为安全、较安全;亚洲中部的粮食安全格局主要为安全、较安全;撒哈拉以南的非洲的粮食安全格局主要为极不安全、不安全、一般;拉丁美洲的粮食安全格局主要为不安全、一般。因此,粮食安全指数最低的地区为撒哈拉以南的非洲,C正确。

8.A 全球气候变暖会导致干旱、暴雨、洪涝等灾害事件发生,极端天气事件增加,影响粮食产量,A正确;全球气候变暖并不会导致作物品种减少,B错误;二氧化碳浓度升高是全球气候变暖的原因,不是影响粮食安全的原因,C错误;作物种植界线向高纬度扩展,会导致粮食种植面积扩大,不是影响粮食安全的原因,D错误。

9.D 结合下面分析,选D。

10.B 结合材料可知,“漂浮城市”是由5 000个浮动单元组成的,“漂浮城市”建成后会改变海洋环境,可能会破坏海洋生物的生存环境,造成生物多样性减少,B正确;马尔代夫本身就属于岛国,修建“漂浮城市”并不会使其旅游业受到冲击,排除A;建造“漂浮城市”能够解决人口居住问题,结合材料并不能判断建造“漂浮城市”是否能够降低人们的生活成本,排除C;结合材料可知,“漂浮城市”内部主要靠运河连通,交通便捷度并不高,排除D。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)