11.4 机械能及其转化 教学设计(表格式) 人教版(2024) 八年级下册

文档属性

| 名称 | 11.4 机械能及其转化 教学设计(表格式) 人教版(2024) 八年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-12-16 15:46:14 | ||

图片预览

文档简介

课时教学设计

课题 机械能及其转化

课型 新授课

教学内容分析 本节内容由“机械能及其转化”“水能和风能的利用”两部分构成,教学的重点是动能和势能之间的相互转化。教学的关键是“实例分析”,所以在指导学生学习的过程中,要注意联系机械能转化在生产、生活中的应用,要学生明确机械能变化的具体过程,学会分析机械能的转化。通过实验和实例让学生感受到机械能转化知识在实际应用中的价值。

学情分析 本节课是在学习了动能和势能的基本概念的基础上,针对机械能及其转化的教学课。对于学生来说,动能和势能方面的知识比较抽象,较难理解,学生通过直接的理性分析得到应有结论的能力有待培养。本节课既是对机械能知识的学习、深化和提高,也是对高中阶段机械能守恒知识的准备和铺垫。

学习目标 1、通过自学知道机械能包括动能和势能。 2、通过观察和实验理解动能和势能之间可以相互转化,能解释有关动能、重力势能、弹性势能之间相互转化的简单现象。 3、初步了解机械能守恒的含义。 4、通过水能和风能的利用知道人类如何利用机械能转化来解决实际问题。 重点:知道动能、重力势能和弹性势能统称机械能;通过实验和实例分析,知道动能和势能可以相互转化。 难点:通过实验和实例知道动能和势能是如何相互转化的。

评价任务 1,认识机械能包括动能和势能 会解释动能和势能的相互转化 能理解机械能守恒的条件

教学环节一:新课引入

教师活动:手持粉笔头高高举起。提问:被举高的粉笔具不具有能量?为什么? 再引导学生分析粉笔头下落的过程。首先提出当粉笔头下落路过某—点时,粉笔头具有什么能量?(此时既有重力势能,又有动能)继而让学生比较在该位置和起始位置,粉笔头的重力势能和动能各有什么变化?(重力势能减少,动能增加) 学生活动:学生回答提问, 在粉笔头下落的过程,重力势能和动能都有变化,指出自然界中动能和势能变化的事例很多。

设计意图:从身边的实验出发,充分调动学生参与课堂教学的积极性。

教学环节二:机械能定义

教师活动:机械能是一种常见的能量形式,因而它的单位与能量的单位一致,也是焦耳。 总结:一、机械能 1、定义:物体由于位置变化而做功具有的能统称为机械能。即动能和势能统称为机械能。 2、包括:动能和势能 3、大小: 4、 理解: ⑴一个物体的机械能是动能和势能的统称,只具有动能或只具有势能或同时具有动能和势能,度可以说物体具有机械能。 ⑵机械能是宏观物体发生机械运动时所具有的能,是宏观形式的能。 设计意图:增加学生对机械能的认识和理解。 学生活动:练一练:若一只飞行的燕子的机械能为11J,重力势能是5J,那么其动能大小是多少?

教学环节三:动能和势能的转化

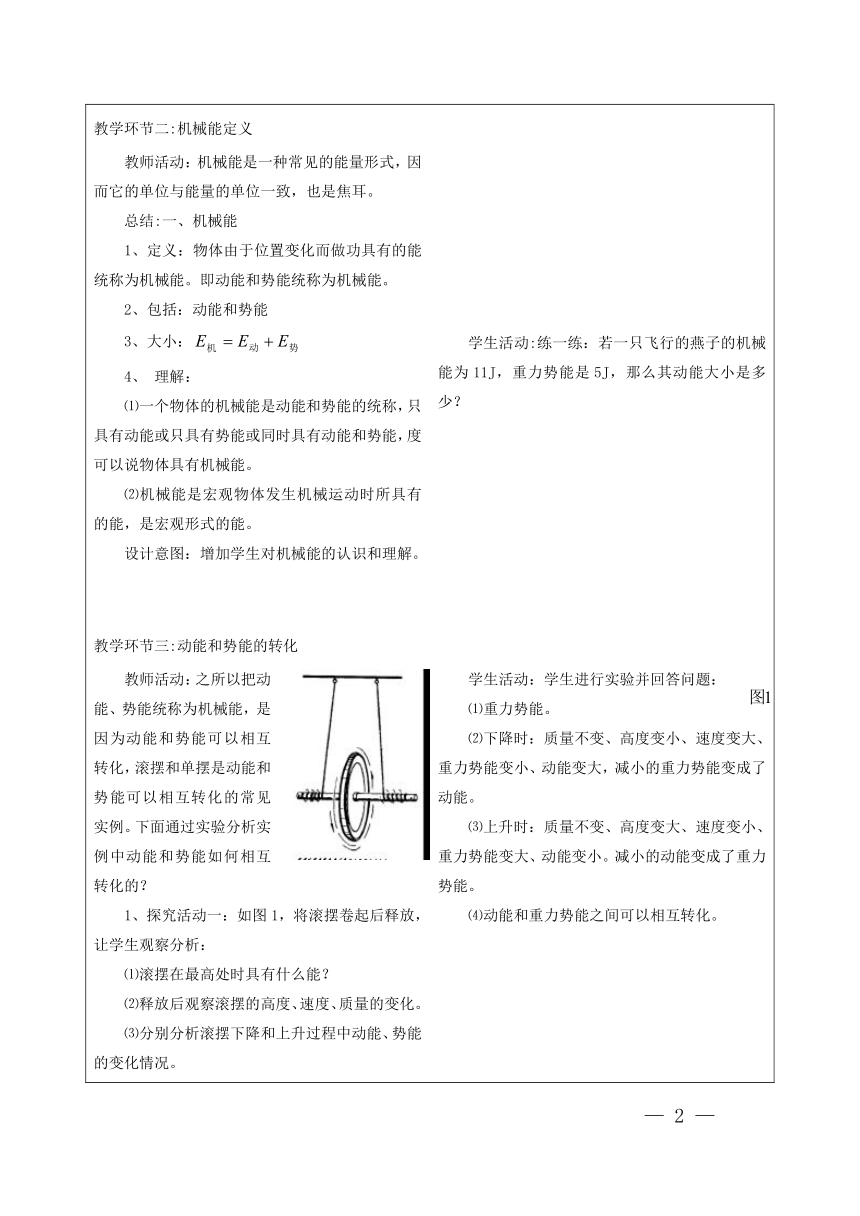

教师活动:之所以把动能、势能统称为机械能,是因为动能和势能可以相互转化,滚摆和单摆是动能和势能可以相互转化的常见实例。下面通过实验分析实例中动能和势能如何相互转化的? 1、探究活动一:如图1,将滚摆卷起后释放,让学生观察分析: ⑴滚摆在最高处时具有什么能? ⑵释放后观察滚摆的高度、速度、质量的变化。 ⑶分别分析滚摆下降和上升过程中动能、势能的变化情况。 ⑷动能和重力势能之间是否可以相互转化? 学生活动:学生进行实验并回答问题: ⑴重力势能。 ⑵下降时:质量不变、高度变小、速度变大、重力势能变小、动能变大,减小的重力势能变成了动能。 ⑶上升时:质量不变、高度变大、速度变小、重力势能变大、动能变小。减小的动能变成了重力势能。 ⑷动能和重力势能之间可以相互转化。

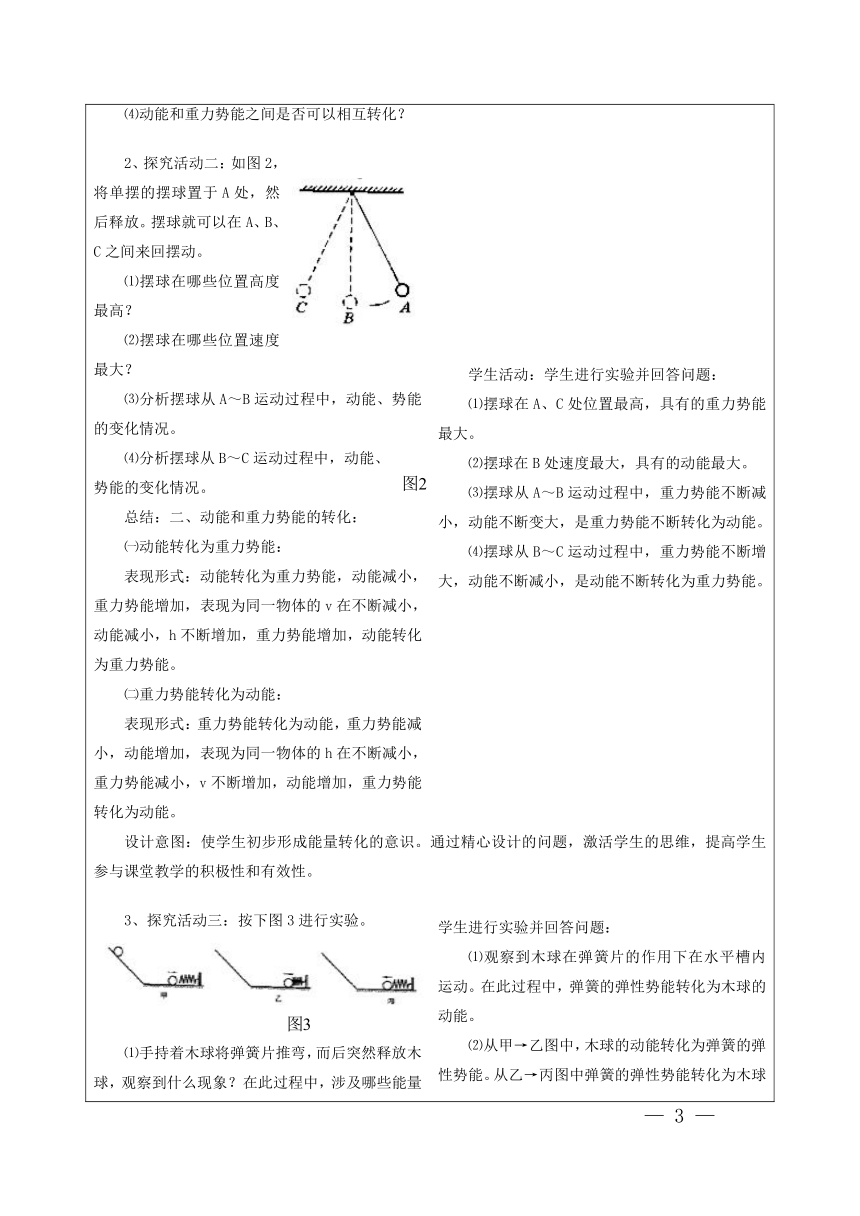

2、探究活动二:如图2,将单摆的摆球置于A处,然后释放。摆球就可以在A、B、C之间来回摆动。 ⑴摆球在哪些位置高度最高? ⑵摆球在哪些位置速度最大? ⑶分析摆球从A~B运动过程中,动能、势能的变化情况。 ⑷分析摆球从B~C运动过程中,动能、势能的变化情况。 总结:二、动能和重力势能的转化: ㈠动能转化为重力势能: 表现形式:动能转化为重力势能,动能减小,重力势能增加,表现为同一物体的v在不断减小,动能减小,h不断增加,重力势能增加,动能转化为重力势能。 ㈡重力势能转化为动能: 表现形式:重力势能转化为动能,重力势能减小,动能增加,表现为同一物体的h在不断减小,重力势能减小,v不断增加,动能增加,重力势能转化为动能。 学生活动:学生进行实验并回答问题: ⑴摆球在A、C处位置最高,具有的重力势能最大。 ⑵摆球在B处速度最大,具有的动能最大。 ⑶摆球从A~B运动过程中,重力势能不断减小,动能不断变大,是重力势能不断转化为动能。 ⑷摆球从B~C运动过程中,重力势能不断增大,动能不断减小,是动能不断转化为重力势能。

设计意图:使学生初步形成能量转化的意识。通过精心设计的问题,激活学生的思维,提高学生参与课堂教学的积极性和有效性。

3、探究活动三:按下图3进行实验。 ⑴手持着木球将弹簧片推弯,而后突然释放木球,观察到什么现象?在此过程中,涉及哪些能量的转化? ⑵让木球从斜槽上端滚下,观察木球碰击弹簧片的过程。分析图3中,木球从甲→乙图和乙→丙图能量转化的过程。 总结:三、动能和弹性势能的转化: ㈠动能和弹性势能的转化: 表现形式:动能转化为弹性势能,动能减小,弹性势能增加,表现为同一弹性物体的v在不断减小,动能减小,ΔΧ不断增大,弹性势能增加,动能转化为弹性势能。 ㈡弹性势能和动能的转化: 表现形式:弹性势能转化为动能,弹性势能减小,动能增加,表现为同一弹性物体的 ΔΧ在不断减小,弹性势能减小,v为不断增大,动能增加,弹性势能转化为动能。 学生进行实验并回答问题: ⑴观察到木球在弹簧片的作用下在水平槽内运动。在此过程中,弹簧的弹性势能转化为木球的动能。 ⑵从甲→乙图中,木球的动能转化为弹簧的弹性势能。从乙→丙图中弹簧的弹性势能转化为木球的动能。

环节三四:机械能守恒

教师活动:⑴铁锁摆回时会碰到你的鼻子吗?介绍做法,让两个学生演示体会。引导学生注意观察现象。⑵这表明铁锁的机械能总量变大还是变小?为什么?假设没有阻力,会怎么样呢 归纳:四、机械能守恒: ⑴定义:如果物体只有动能和势能的相互转化,机械能总量保持不变,叫机械能守恒。(即不考虑摩擦和阻力做功) ⑵动能与势能转化问题的分析: ①首先分析决定动能大小的因素,决定重力势能(或弹性势能)大小的因素——看动能和重力势能(或弹性势能)如何变化。 ②还要注意动能和势能相互转化过程中的能量损失和增大——如果除重力和弹力外没有其他外力做功(即:没有其他形式能量补充或没有能量损失),则动能势能转化过程中机械能不变。 ③题中如果有“在光滑斜面上滑动”则“光滑”表示没有能量损失——机械能守恒;“斜面上匀速下滑”表示有能量损失——机械能不守恒。 学生活动:学生演示,认真观察。 ⑴没有打到鼻子,铁锁越摆越低。 ⑵变小,有空气阻力和摩擦。若没有阻力,机械能不变。

设计意图:利用学生身边的物品实验,调动学生学习热情和参与讨论积极性。体现生活处处有物理,培养学生的归纳总结能力

教师活动:扩大视野“科学世界”——人造地球卫星 人造地球卫星在太空运行,只有动能和势能的转化,机械能是守恒的。动画播放人造地球卫星的运行。 思考:①卫星运行过程中机械能是否守恒? ②卫星从远地点向近地点运动时重力势能、动能、速度分别怎么变化? ③卫星在什么时候动能最大?什么时候重力势能最大? 学生活动:学生阅读并思考后回答: ①守恒,因为卫星在太空运行,没有空气阻力,只有动能和势能之间的相互转化。 ②重力势能增大,动能减小,速度减小。 ③在近地点时动能最大,在远地点时重力势能最大。

设计意图:小实验、动画拉近了物理知识于学生的距离,增加了学习的趣味性。又培养了学生总结、归纳能力,语言表达能力。

教学环节五:水能和风能的利用

教师活动:讲述:自然界的流水和风蕴含巨大的能量。课件展示流水和风的能量。 人类对水能和风能的利用主要是发电,它们清洁无污染,是人们大力发展的理想能源。 组织学生自学“水能和风能的利用”,了解人们利用水能和风能的方法和历程。 学生活动:观看图片,认识流水和风能够做功,蕴含的能量巨大。了解水力发电、建立风车田发电。

设计意图:借助课件将学生不感兴趣的内容呈现出来,培养学生关注科学、关心社会发展的意识。

作业设计:1.运用本节本节所学知识分析课本74页1.2.3题中能量的转换 2.拓展训练:准备空的易拉罐和橡皮筋,小螺丝做课本4题的实验,

— 5 —

课题 机械能及其转化

课型 新授课

教学内容分析 本节内容由“机械能及其转化”“水能和风能的利用”两部分构成,教学的重点是动能和势能之间的相互转化。教学的关键是“实例分析”,所以在指导学生学习的过程中,要注意联系机械能转化在生产、生活中的应用,要学生明确机械能变化的具体过程,学会分析机械能的转化。通过实验和实例让学生感受到机械能转化知识在实际应用中的价值。

学情分析 本节课是在学习了动能和势能的基本概念的基础上,针对机械能及其转化的教学课。对于学生来说,动能和势能方面的知识比较抽象,较难理解,学生通过直接的理性分析得到应有结论的能力有待培养。本节课既是对机械能知识的学习、深化和提高,也是对高中阶段机械能守恒知识的准备和铺垫。

学习目标 1、通过自学知道机械能包括动能和势能。 2、通过观察和实验理解动能和势能之间可以相互转化,能解释有关动能、重力势能、弹性势能之间相互转化的简单现象。 3、初步了解机械能守恒的含义。 4、通过水能和风能的利用知道人类如何利用机械能转化来解决实际问题。 重点:知道动能、重力势能和弹性势能统称机械能;通过实验和实例分析,知道动能和势能可以相互转化。 难点:通过实验和实例知道动能和势能是如何相互转化的。

评价任务 1,认识机械能包括动能和势能 会解释动能和势能的相互转化 能理解机械能守恒的条件

教学环节一:新课引入

教师活动:手持粉笔头高高举起。提问:被举高的粉笔具不具有能量?为什么? 再引导学生分析粉笔头下落的过程。首先提出当粉笔头下落路过某—点时,粉笔头具有什么能量?(此时既有重力势能,又有动能)继而让学生比较在该位置和起始位置,粉笔头的重力势能和动能各有什么变化?(重力势能减少,动能增加) 学生活动:学生回答提问, 在粉笔头下落的过程,重力势能和动能都有变化,指出自然界中动能和势能变化的事例很多。

设计意图:从身边的实验出发,充分调动学生参与课堂教学的积极性。

教学环节二:机械能定义

教师活动:机械能是一种常见的能量形式,因而它的单位与能量的单位一致,也是焦耳。 总结:一、机械能 1、定义:物体由于位置变化而做功具有的能统称为机械能。即动能和势能统称为机械能。 2、包括:动能和势能 3、大小: 4、 理解: ⑴一个物体的机械能是动能和势能的统称,只具有动能或只具有势能或同时具有动能和势能,度可以说物体具有机械能。 ⑵机械能是宏观物体发生机械运动时所具有的能,是宏观形式的能。 设计意图:增加学生对机械能的认识和理解。 学生活动:练一练:若一只飞行的燕子的机械能为11J,重力势能是5J,那么其动能大小是多少?

教学环节三:动能和势能的转化

教师活动:之所以把动能、势能统称为机械能,是因为动能和势能可以相互转化,滚摆和单摆是动能和势能可以相互转化的常见实例。下面通过实验分析实例中动能和势能如何相互转化的? 1、探究活动一:如图1,将滚摆卷起后释放,让学生观察分析: ⑴滚摆在最高处时具有什么能? ⑵释放后观察滚摆的高度、速度、质量的变化。 ⑶分别分析滚摆下降和上升过程中动能、势能的变化情况。 ⑷动能和重力势能之间是否可以相互转化? 学生活动:学生进行实验并回答问题: ⑴重力势能。 ⑵下降时:质量不变、高度变小、速度变大、重力势能变小、动能变大,减小的重力势能变成了动能。 ⑶上升时:质量不变、高度变大、速度变小、重力势能变大、动能变小。减小的动能变成了重力势能。 ⑷动能和重力势能之间可以相互转化。

2、探究活动二:如图2,将单摆的摆球置于A处,然后释放。摆球就可以在A、B、C之间来回摆动。 ⑴摆球在哪些位置高度最高? ⑵摆球在哪些位置速度最大? ⑶分析摆球从A~B运动过程中,动能、势能的变化情况。 ⑷分析摆球从B~C运动过程中,动能、势能的变化情况。 总结:二、动能和重力势能的转化: ㈠动能转化为重力势能: 表现形式:动能转化为重力势能,动能减小,重力势能增加,表现为同一物体的v在不断减小,动能减小,h不断增加,重力势能增加,动能转化为重力势能。 ㈡重力势能转化为动能: 表现形式:重力势能转化为动能,重力势能减小,动能增加,表现为同一物体的h在不断减小,重力势能减小,v不断增加,动能增加,重力势能转化为动能。 学生活动:学生进行实验并回答问题: ⑴摆球在A、C处位置最高,具有的重力势能最大。 ⑵摆球在B处速度最大,具有的动能最大。 ⑶摆球从A~B运动过程中,重力势能不断减小,动能不断变大,是重力势能不断转化为动能。 ⑷摆球从B~C运动过程中,重力势能不断增大,动能不断减小,是动能不断转化为重力势能。

设计意图:使学生初步形成能量转化的意识。通过精心设计的问题,激活学生的思维,提高学生参与课堂教学的积极性和有效性。

3、探究活动三:按下图3进行实验。 ⑴手持着木球将弹簧片推弯,而后突然释放木球,观察到什么现象?在此过程中,涉及哪些能量的转化? ⑵让木球从斜槽上端滚下,观察木球碰击弹簧片的过程。分析图3中,木球从甲→乙图和乙→丙图能量转化的过程。 总结:三、动能和弹性势能的转化: ㈠动能和弹性势能的转化: 表现形式:动能转化为弹性势能,动能减小,弹性势能增加,表现为同一弹性物体的v在不断减小,动能减小,ΔΧ不断增大,弹性势能增加,动能转化为弹性势能。 ㈡弹性势能和动能的转化: 表现形式:弹性势能转化为动能,弹性势能减小,动能增加,表现为同一弹性物体的 ΔΧ在不断减小,弹性势能减小,v为不断增大,动能增加,弹性势能转化为动能。 学生进行实验并回答问题: ⑴观察到木球在弹簧片的作用下在水平槽内运动。在此过程中,弹簧的弹性势能转化为木球的动能。 ⑵从甲→乙图中,木球的动能转化为弹簧的弹性势能。从乙→丙图中弹簧的弹性势能转化为木球的动能。

环节三四:机械能守恒

教师活动:⑴铁锁摆回时会碰到你的鼻子吗?介绍做法,让两个学生演示体会。引导学生注意观察现象。⑵这表明铁锁的机械能总量变大还是变小?为什么?假设没有阻力,会怎么样呢 归纳:四、机械能守恒: ⑴定义:如果物体只有动能和势能的相互转化,机械能总量保持不变,叫机械能守恒。(即不考虑摩擦和阻力做功) ⑵动能与势能转化问题的分析: ①首先分析决定动能大小的因素,决定重力势能(或弹性势能)大小的因素——看动能和重力势能(或弹性势能)如何变化。 ②还要注意动能和势能相互转化过程中的能量损失和增大——如果除重力和弹力外没有其他外力做功(即:没有其他形式能量补充或没有能量损失),则动能势能转化过程中机械能不变。 ③题中如果有“在光滑斜面上滑动”则“光滑”表示没有能量损失——机械能守恒;“斜面上匀速下滑”表示有能量损失——机械能不守恒。 学生活动:学生演示,认真观察。 ⑴没有打到鼻子,铁锁越摆越低。 ⑵变小,有空气阻力和摩擦。若没有阻力,机械能不变。

设计意图:利用学生身边的物品实验,调动学生学习热情和参与讨论积极性。体现生活处处有物理,培养学生的归纳总结能力

教师活动:扩大视野“科学世界”——人造地球卫星 人造地球卫星在太空运行,只有动能和势能的转化,机械能是守恒的。动画播放人造地球卫星的运行。 思考:①卫星运行过程中机械能是否守恒? ②卫星从远地点向近地点运动时重力势能、动能、速度分别怎么变化? ③卫星在什么时候动能最大?什么时候重力势能最大? 学生活动:学生阅读并思考后回答: ①守恒,因为卫星在太空运行,没有空气阻力,只有动能和势能之间的相互转化。 ②重力势能增大,动能减小,速度减小。 ③在近地点时动能最大,在远地点时重力势能最大。

设计意图:小实验、动画拉近了物理知识于学生的距离,增加了学习的趣味性。又培养了学生总结、归纳能力,语言表达能力。

教学环节五:水能和风能的利用

教师活动:讲述:自然界的流水和风蕴含巨大的能量。课件展示流水和风的能量。 人类对水能和风能的利用主要是发电,它们清洁无污染,是人们大力发展的理想能源。 组织学生自学“水能和风能的利用”,了解人们利用水能和风能的方法和历程。 学生活动:观看图片,认识流水和风能够做功,蕴含的能量巨大。了解水力发电、建立风车田发电。

设计意图:借助课件将学生不感兴趣的内容呈现出来,培养学生关注科学、关心社会发展的意识。

作业设计:1.运用本节本节所学知识分析课本74页1.2.3题中能量的转换 2.拓展训练:准备空的易拉罐和橡皮筋,小螺丝做课本4题的实验,

— 5 —