天津市南仓中学2024-2025学年高一上学期期中考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市南仓中学2024-2025学年高一上学期期中考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-17 09:33:23 | ||

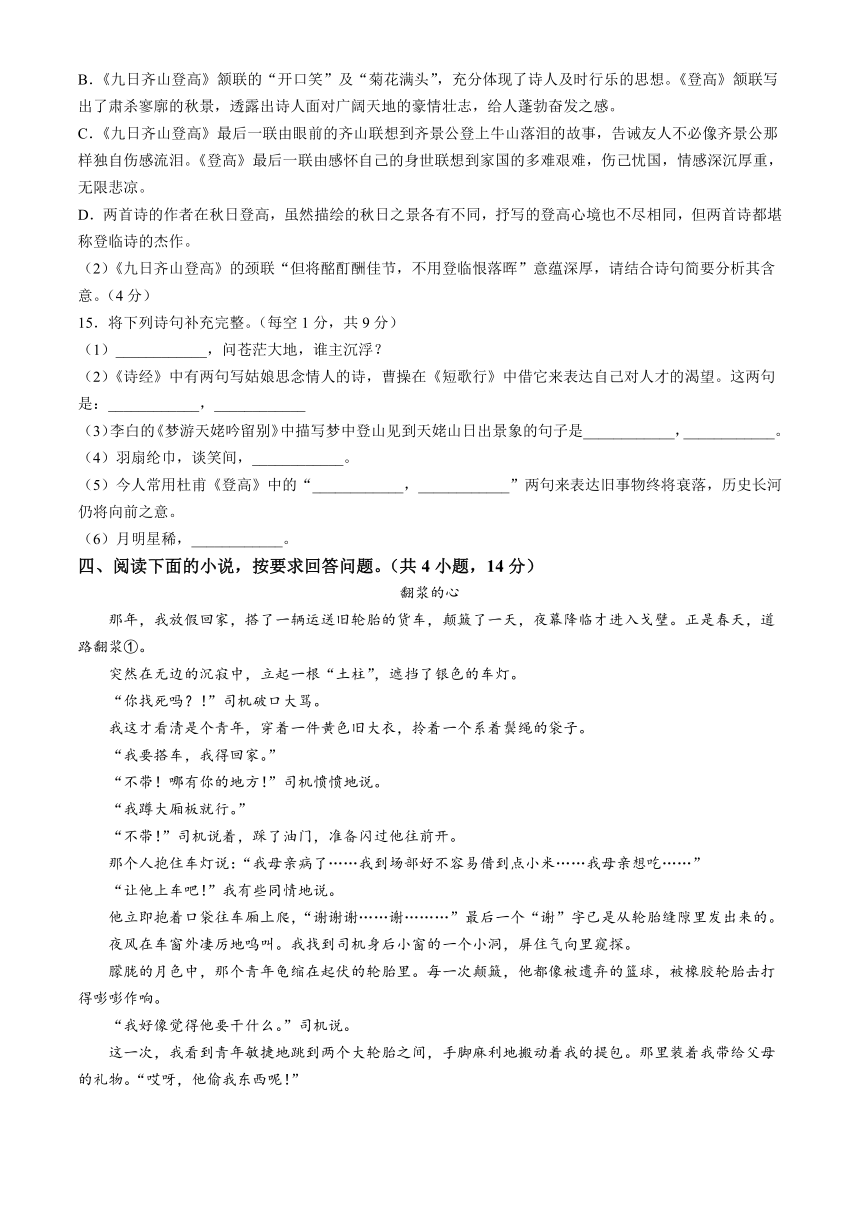

图片预览

文档简介

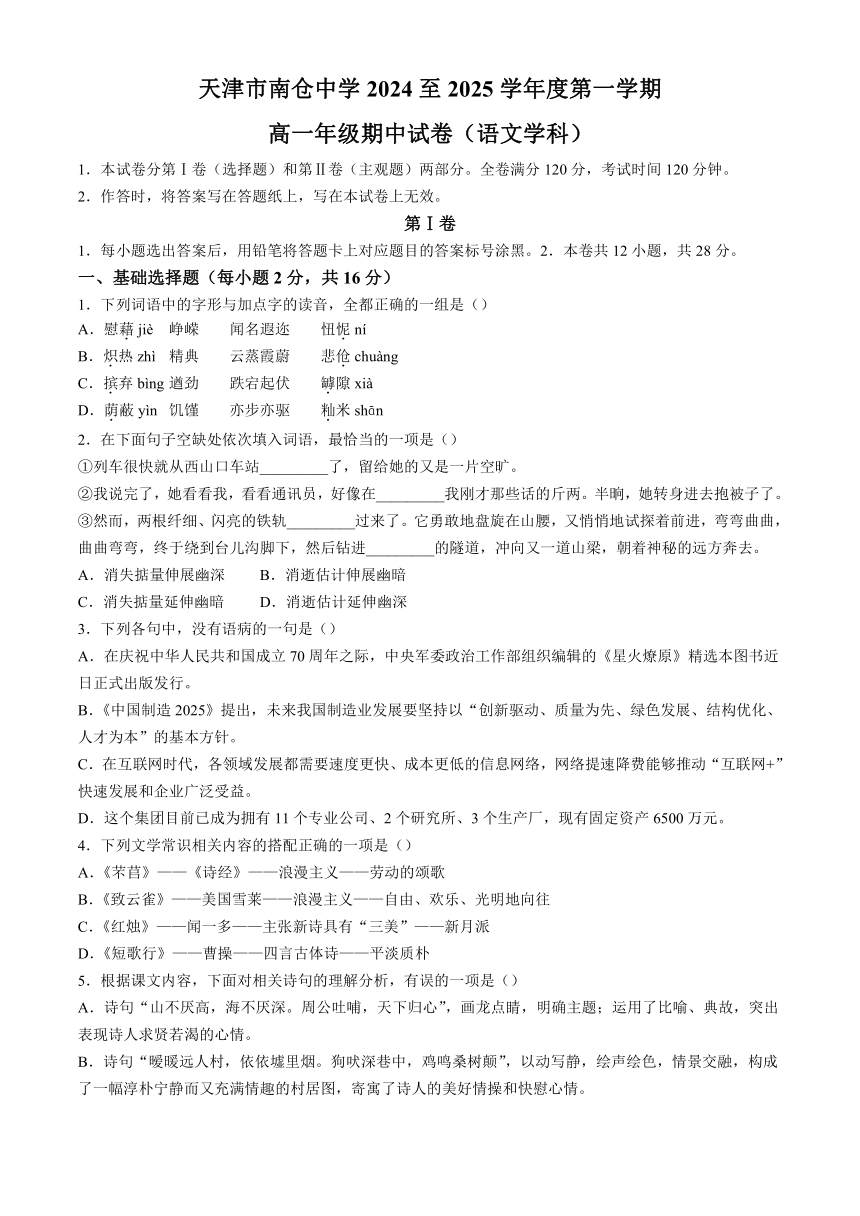

天津市南仓中学2024至2025学年度第一学期

高一年级期中试卷(语文学科)

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(主观题)两部分。全卷满分120分,考试时间120分钟。

2.作答时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

第Ⅰ卷

1.每小题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。2.本卷共12小题,共28分。

一、基础选择题(每小题2分,共16分)

1.下列词语中的字形与加点字的读音,全都正确的一组是()

A.慰藉jiè 峥嵘 闻名遐迩 忸怩ní

B.炽热zhì 精典 云蒸霞蔚 悲伧chuàng

C.摈弃bìng 遒劲 跌宕起伏 罅隙xià

D.荫蔽yìn 饥馑 亦步亦驱 籼米shān

2.在下面句子空缺处依次填入词语,最恰当的一项是()

①列车很快就从西山口车站_________了,留给她的又是一片空旷。

②我说完了,她看看我,看看通讯员,好像在_________我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了。

③然而,两根纤细、闪亮的铁轨_________过来了。它勇敢地盘旋在山腰,又悄悄地试探着前进,弯弯曲曲,曲曲弯弯,终于绕到台儿沟脚下,然后钻进_________的隧道,冲向又一道山梁,朝着神秘的远方奔去。

A.消失掂量伸展幽深 B.消逝估计伸展幽暗

C.消失掂量延伸幽暗 D.消逝估计延伸幽深

3.下列各句中,没有语病的一句是()

A.在庆祝中华人民共和国成立70周年之际,中央军委政治工作部组织编辑的《星火燎原》精选本图书近日正式出版发行。

B.《中国制造2025》提出,未来我国制造业发展要坚持以“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。

C.在互联网时代,各领域发展都需要速度更快、成本更低的信息网络,网络提速降费能够推动“互联网+”快速发展和企业广泛受益。

D.这个集团目前已成为拥有11个专业公司、2个研究所、3个生产厂,现有固定资产6500万元。

4.下列文学常识相关内容的搭配正确的一项是()

A.《芣苢》——《诗经》——浪漫主义——劳动的颂歌

B.《致云雀》——美国雪莱——浪漫主义——自由、欢乐、光明地向往

C.《红烛》——闻一多——主张新诗具有“三美”——新月派

D.《短歌行》——曹操——四言古体诗——平淡质朴

5.根据课文内容,下面对相关诗句的理解分析,有误的一项是()

A.诗句“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心”,画龙点睛,明确主题;运用了比喻、典故,突出表现诗人求贤若渴的心情。

B.诗句“暧暖远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,以动写静,绘声绘色,情景交融,构成了一幅淳朴宁静而又充满情趣的村居图,寄寓了诗人的美好情操和快慰心情。

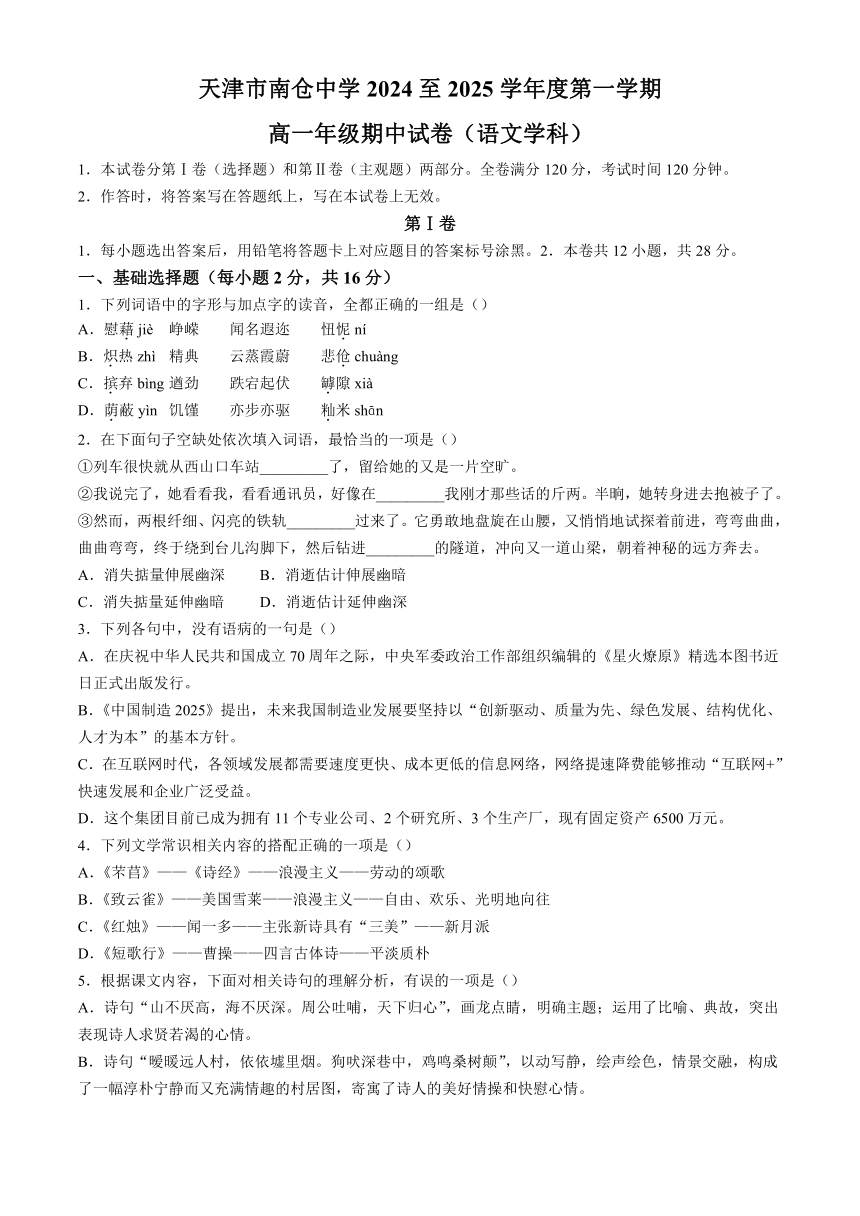

C.诗句“世间行乐亦如此,古来万事东流水”既是对上文梦境的总结,又开启了下文作别东鲁诸公的抒情感慨。诗人说:梦境瑰丽辉煌,人间快乐也是如此,自古以来,多少事物如向东流去的水一样汩汩滔滔,繁荣美好。

D.诗句“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,以“穿”字,化静为动,写乱石陡峭;以“惊”“拍”“卷”字及“千堆雪”写浪涛,点出了江流湍急的气势,几种物象作用于视觉、听觉,引发想象,呈现出一个有声有色富有动感的画面。

6.下列句子中,不含通假字的一项是()

A.契阔谈讌,心念旧恩 B.榆柳荫后檐,桃李罗堂前

C.列缺霹雳,丘峦崩摧 D.人生如梦,一尊还酹江月

7.下列各项中,加点的词语解释不正确的一项是()

A.慨当以慷,忧思难忘 慨当以慷:宴会上人们豪爽大度,洒脱逍遍

B.暧暖远人村,依依墟里烟 暖暖:迷蒙隐约的样子

C.熊咆龙吟殷岩泉 殷:震动

D.失向来之烟霞 向来:原来

8.对毛泽东《沁园春·长沙》内容理解、分析,错误的一项是()

A.诗人通过远眺、近观、仰望、俯视,看到了红叶绿水、船只、蓝天、雄鹰、游鱼,为我们描绘了一幅生机盎然、色彩绚丽壮美的秋景图,体现了巍峨、博大、壮阔的崇高美。

B.在“看”字所总领的一组意象中,“万山红遍”“层林尽染”“漫江碧透”中的“万”“层”“漫”以及“遍”“尽”“透”这些词在范围、程度、层次等方面,渲染了浓艳鲜明的色彩,表现出山红水绿的静态美。

C.“争”“击”“翔”等词运用,给碧绿清澈的江面增加了昂扬奋进的气息,生动地刻画出了百舸竞发、争先恐后的热烈场面,以及万里长空中飞鹰的矫健和清澈见底的江水中游鱼的欢愉自在,体现了事物的动态美。

D.选文描写湘江边美丽壮观的秋景与诗人面对大好河山时的感受,并在感慨中以设问提出“问苍茫大地,谁主沉浮”,表达了诗人阔大的胸襟、气魄以及对革命前途的担忧。

二、阅读下面两段文言小序,完成下面各小题(每小题3分,共12分)

《扬州慢小序》宋姜夔

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四壁萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

《琵琶行小序》唐白居易

元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇,遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

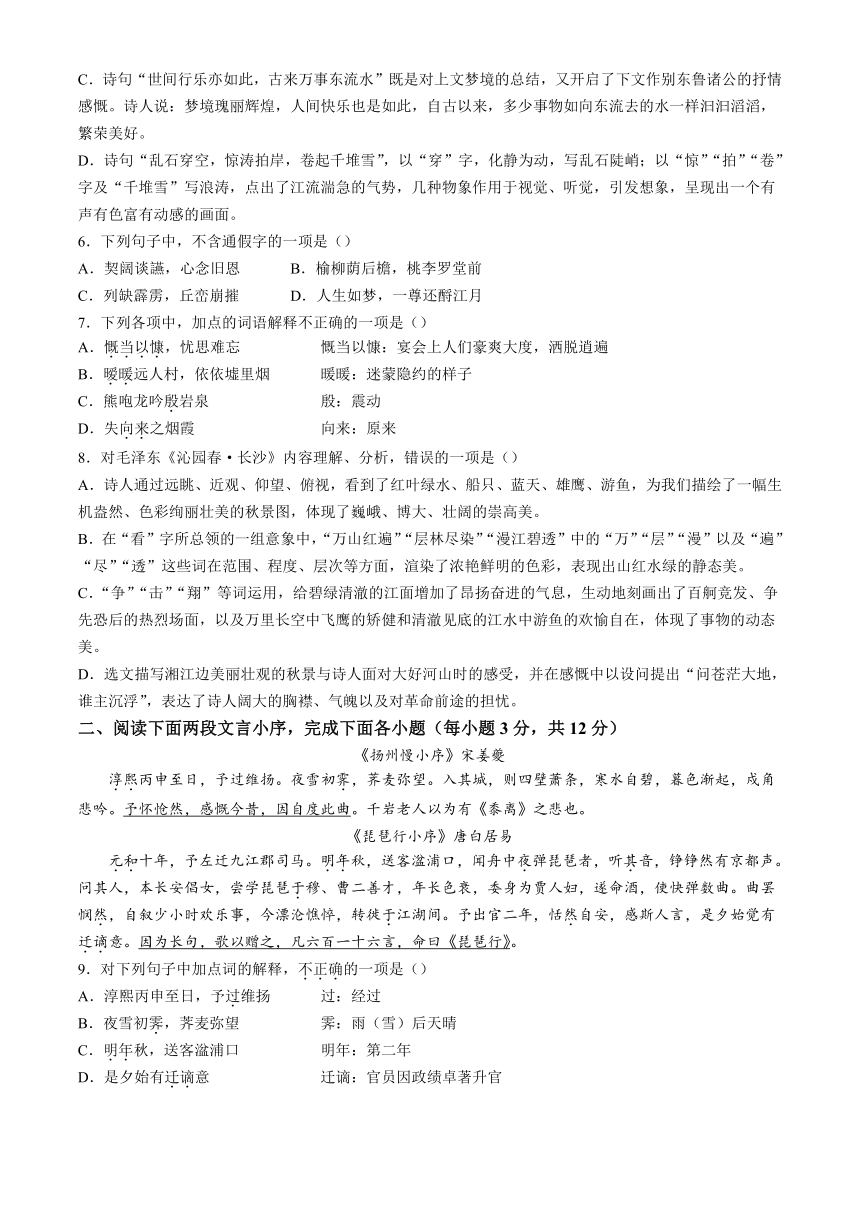

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

A.淳熙丙申至日,予过维扬 过:经过

B.夜雪初霁,荠麦弥望 霁:雨(雪)后天晴

C.明年秋,送客湓浦口 明年:第二年

D.是夕始有迁谪意 迁谪:官员因政绩卓著升官

10.下列各组句子中加点词的意义和用法,都相同的一组是()

A.听其音,铮铮然有京都声 其皆出于此乎?

B.曲罢悯然 予出官二年,恬然自安

C.感慨今昔,因自度此曲 我欲因之梦吴越

D.尝学琵琶于穆、曹二善才 转徙于江湖间

11.下列各句中的加点词词类活用与例句相同的一项是()

例:巫医乐师百工之人,君子不齿

A.闻舟中夜弹琵琶者 B.栗深林兮惊层巅 C.吾师道也 D.而耻学于师

12.下列各项对文中涉及的文学文化常识解说错误的一项是()

A.“淳熙、元和”是帝王的年号。所谓“年号”,即中国封建王朝用来纪年的一种名号,为汉武帝首创。“淳熙”为南宋孝宗年号,“元和”是唐宪宗年号。

B.《黍离》是《诗经·王风》中的一首有感于家国兴亡的诗。后用“黍离之悲”指对国家残破的悲思。作者姜夔经过扬州,看到战火后的扬州,心有所感,创作了《扬州慢》,抒发的情感与《黍离》相似。

C.序是一种文体,也就是我们现在所说的前言、引言之类的小篇幅文章。一般分为“书序、赠序和宴集序”。材料所选二文都是书序。

D.白居易,字乐天,号香山居士,是唐代伟大的浪漫主义诗人。代表作有《长恨歌》《登高》《琵琶行》等。《琵琶行》小序交代了《琵琶行》创作的原因。

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。2.本卷共10小题,共92分。

三、古诗文鉴赏和背诵(21分)

13、翻译第二大题画线的文言语句(共5分)

1、(2分)予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲___________________________________________________

2、(3分)因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

___________________________________________________________________________________________

14、阅读下面一首唐诗,结合杜甫的《登高》,完成下面两道小题(共7分)

九日齐山登高①

杜牧

江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,菊花须插满头归,

但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。

古往今来只如此,牛山何必独沾衣②?

【注】①唐会昌五年(845)杜牧任池州刺史,友人张祜遭逢失意前来拜访,二人重阳登高,诗人有感而作。②牛山句:春秋时齐景公游于牛山之上,北望国都临淄流泪说:“若何去此而死乎!”后以“牛山泪”“牛山下涕”喻为人生短暂而悲叹。

(1)下列对两首诗的理解和赏析,不正确的一项是()(3分)

A.《九日齐山登高》首句“涵”字极为传神地写出了江水的清澈,“雁初飞”点明了时节,整个画面动静结合,生动形象。《登高》开篇描写登高之所见,多感官、多角度地渲染出一种凄冷孤苦的意境氛围。

B.《九日齐山登高》颔联的“开口笑”及“菊花满头”,充分体现了诗人及时行乐的思想。《登高》颔联写出了肃杀寥廓的秋景,透露出诗人面对广阔天地的豪情壮志,给人蓬勃奋发之感。

C.《九日齐山登高》最后一联由眼前的齐山联想到齐景公登上牛山落泪的故事,告诫友人不必像齐景公那样独自伤感流泪。《登高》最后一联由感怀自己的身世联想到家国的多难艰难,伤己忧国,情感深沉厚重,无限悲凉。

D.两首诗的作者在秋日登高,虽然描绘的秋日之景各有不同,抒写的登高心境也不尽相同,但两首诗都堪称登临诗的杰作。

(2)《九日齐山登高》的颈联“但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖”意蕴深厚,请结合诗句简要分析其含意。(4分)

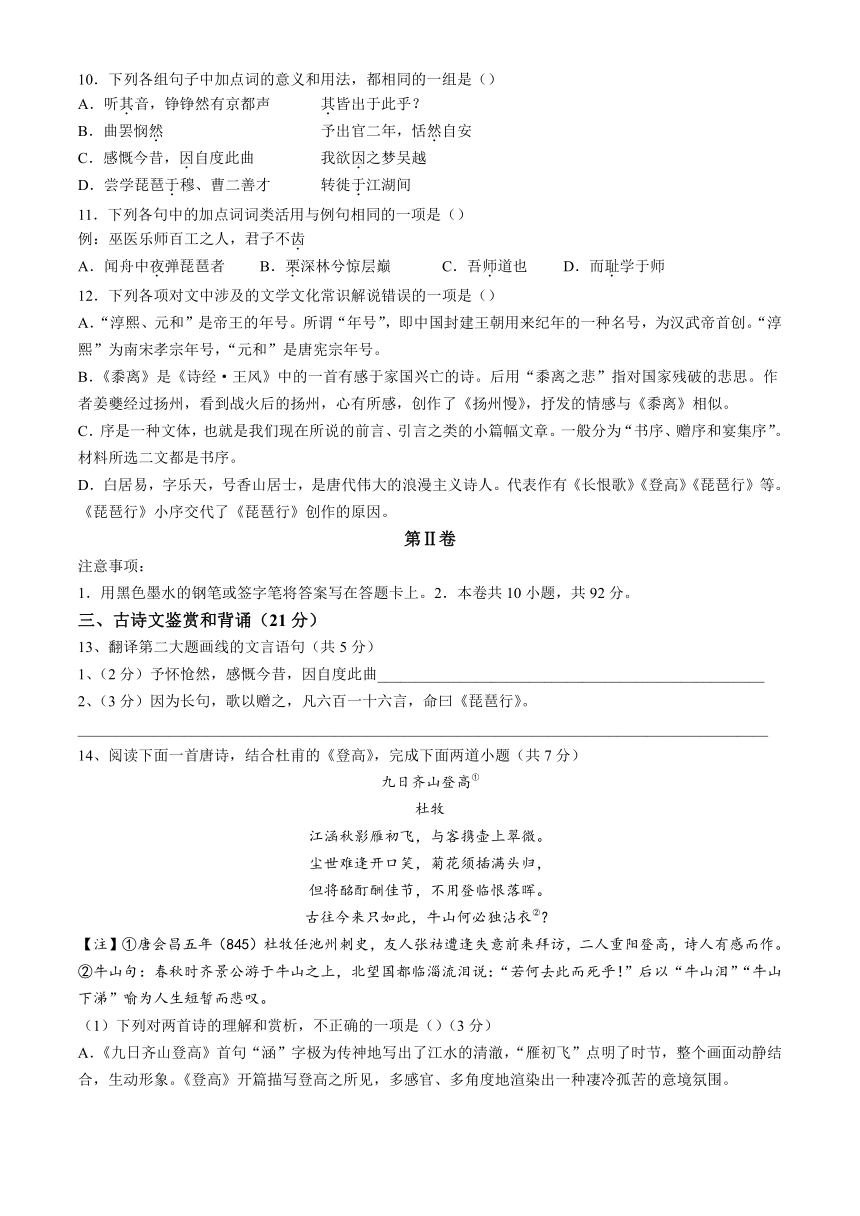

15.将下列诗句补充完整。(每空1分,共9分)

(1)____________,问苍茫大地,谁主沉浮?

(2)《诗经》中有两句写姑娘思念情人的诗,曹操在《短歌行》中借它来表达自己对人才的渴望。这两句是:____________,____________

(3)李白的《梦游天姥吟留别》中描写梦中登山见到天姥山日出景象的句子是____________,____________。

(4)羽扇纶巾,谈笑间,____________。

(5)今人常用杜甫《登高》中的“____________,____________”两句来表达旧事物终将衰落,历史长河仍将向前之意。

(6)月明星稀,____________。

四、阅读下面的小说,按要求回答问题。(共4小题,14分)

翻浆的心

那年,我放假回家,搭了一辆运送旧轮胎的货车,颠簸了一天,夜幕降临才进入戈壁。正是春天,道路翻浆①。

突然在无边的沉寂中,立起一根“土柱”,遮挡了银色的车灯。

“你找死吗?!”司机破口大骂。

我这才看清是个青年,穿着一件黄色旧大衣,拎着一个系着鬓绳的袋子。

“我要搭车,我得回家。”

“不带!哪有你的地方!”司机愤愤地说。

“我蹲大厢板就行。”

“不带!”司机说着,踩了油门,准备闪过他往前开。

那个人抱住车灯说:“我母亲病了……我到场部好不容易借到点小米……我母亲想吃……”

“让他上车吧!”我有些同情地说。

他立即抱着口袋往车厢上爬,“谢谢谢……谢………”最后一个“谢”字已是从轮胎缝隙里发出来的。

夜风在车窗外凄厉地呜叫。我找到司机身后小窗的一个小洞,屏住气向里窥探。

朦胧的月色中,那个青年龟缩在起伏的轮胎里。每一次颠簸,他都像被遗弃的篮球,被橡胶轮胎击打得嘭嘭作响。

“我好像觉得他要干什么。”司机说。

这一次,我看到青年敏捷地跳到两个大轮胎之间,手脚麻利地搬动着我的提包。那里装着我带给父母的礼物。“哎呀,他偷我东西呢!”

司机狠踩油门,车就像被横刺了一刀的烈马,疯狂地弹射出去。我顺着小洞看去,那人仿佛被冻僵了,弓着腰抱着头,企图凭借冰冷的橡胶御寒。我的提包虽已被挪了地方,但依旧完整。

司机说:“车速这么快,他不敢动了。”

路面变得更加难走,车速减慢了。我不知如何是好,紧张地盯着那个小洞。青年也觉察到了车速的变化,不失时机地站起身,重新搬动了我的提包。

我痛苦地几乎大叫。司机趁着车的趔趄,索性加大了摇晃的频率,车窗几乎吻到路旁的沙砾。再看青年,他扑倒在地,像一团被人践踏的草,虚弱但仍不失张牙舞爪的姿势,贪婪地守护着我的提包——他的猎物。

司机继续做着“高难”动作。我又去看那青年,他像夏日里一条疲倦的狗,无助地躺在了轮胎中央。道路毫无先兆地平滑起来,翻浆也消失得无影无踪。司机说:“扶好你的脑袋。”就在他的右腿狠狠地踩下去之前,我双腿紧紧抵地,双腕死撑面前的铁板……

不用看我也知道,那个青年,在这突如其来的急刹车面前,可能要被卸成零件。“看他还有没有劲偷别人的东西!”司机踌躇满志地说。

我心里安宁了许多。只见那个青年艰难地在轮胎缝里爬,不时还用手抹一下脸,把一种我看不清颜色的液体弹开……他把我的提包紧紧地抱在怀里,往手上哈着气,摆弄着拉锁上的提梁,这时,他扎在口袋上的绳子已经解开,就等着把我提包里的东西搬进去呢……

“他就要把我的东西拿走了!”我惊恐万状地说。师傅这次反倒不慌不忙,嘴角甚至显出隐隐的笑意。

我们到了一个兵站,也是离那个贼娃子住的村最近的公路,他家那儿是根本不通车的,至少还要往沙漠腹地走10公里……

那个青年挽着他的口袋,像个木偶似的往下爬,跪坐在地上。不过才个把时辰的车程,他脸上除了原有的土黄之外,还平添了青光,额上还有蜿蜒的血迹。

“学学啦…学学……”他的舌头冻僵了,把“谢”说成了“学”

他说:“学学你们把车开得这样快,我知道你们是为我在赶路……学学……”他恋恋不舍地离开了我们。

看着他蹒跚的身影,我不由自主地喝了一声:“你停下!”

“我要查查我的东西少了没有。”我很严正地对他说。

司机赞许地冲我眨眨眼睛。

青年迷惑地面对我们,脖子柔软地耷拉下来,不堪重负的样子。我敏捷地爬上大厢板。我看到了我的提包。我摸索着它,每一环拉锁都像小兽的牙齿般细密结实。突然触到鬃毛样的粗糙,我意识到这正是搭车人袋子上那截失踪的鬃绳。它把我的提包牢牢地固定在大厢的木条上,像焊住一般结实。我的心像凌空遭遇寒流,冻得皱缩起来。

【注释】①翻浆:春暖解冻时,地面或道路表面发生裂纹并渗出水分和泥浆。

16.下列对小说有关内容的分析和概括,不恰当的两项是()(4分)

A.这篇小说叙述了一个陌生的年轻人为了生病的母亲能吃上小米粥,连夜奔波在荒寂寒冷的沙漠戈壁,虽然有幸搭上了一辆运送旧轮胎的货车,却遭到了“我”与司机的误解的故事。

B.“夜风在车窗外凄厉地呜叫”这句环境描写暗示青年即将像之前的搭车人一样干坏事,营造了一种恐怖的氛围,推动了后文的情节的发展。

C.小说塑造的主要人物就是那个要搭车的“青年”,而他的形象却是通过“我”和司机两个人物表现出来的。因此全文只采用了侧面描写的手法来表现主要人物。

D.从全文看,我对搭车青年的情感经历了怜悯、痛恨、感动这样的变化,在这种变化中完成了情节,完善了人物形象,与读者形成共鸣。

E.作者细写“我”与司机对那个青年的猜疑,其作用在于衬托,旨在形成反差,更加凸显那个青年的美好德行与善良人性。

17.小说中的“青年”是怎样的一个人?(4分)

18.联系全文,简要说说题目中“翻浆”的含义是什么。(2分)

19.文中画横线的句子有怎样的表达效果?请简要分析作答。(4分)

五、《乡土中国》整本书阅读(7分)

20.某位同学在学习《乡土中国·乡土本色》时,在笔记上记录了书中的三个事例的梗概,请你帮助他根据这三个事例,提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过8个字。

①史禄国先生曾告诉费孝通先生,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。

②一位研究语言的朋友说,张北一带的村子里,几百年来老是这几个姓。乡村里的人口似乎是附着在土上的。

③在一个村子里,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

①_____________(1分)②_____________(1分)③_____________(1分)

21.综合《文字下乡》《再论文字下乡》两篇内容,你认为中国乡土社会没有文字的原因是什么?(4分)

八、作文题(共计50分)

青春孕育无限希望,青年创造美好明天,民族的梦想、时代的使命、国家的发展、人民的期盼都在呼唤青年学生的担当精神。青年有担当,国家有力量,民族有希望。履行全新的使命,需要过硬的责任担当。

青年学生应正确认识时代责任和历史使命,并通过榜样示范、文化熏陶、实践养成,向时代楷模看齐,把个人的青春梦融入中国梦,进而自觉以社会主义核心价值观为引领,学习身边典型,扎根社会、服务社会、奉献社会,逐步成长为具有家国情怀和责任担当的时代新人。

请结合材料,以“担当——天下兴亡,匹夫有责”为主题,写一篇文章。要求题目自拟,自选角度,确定立意,不要脱离材料内容和含意;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

答案及简析

一、基础选择题(每小题 2 分,共 16 分)

1.A。

简析:B 项 “炽热” 的 “炽” 应读 “chì”,“精典” 应为 “经典”,“悲伧” 应为 “悲怆”;C 项 “摈弃” 的 “摈” 应读 “bìn”;D 项 “亦步亦驱” 应为 “亦步亦趋”,“籼米” 的 “籼” 应读 “xiān”。

2.C。

简析:“消失” 强调事物渐渐减少以至没有,“消逝” 侧重很快地过去;这里列车离去用 “消失” 更合适。“掂量” 比 “估计” 更能体现出对言语分量的仔细斟酌。“伸展” 指向一定方向延长或扩展,“延伸” 则更强调延长、伸展到远处;铁轨向远方伸展用 “延伸”。“幽暗” 侧重昏暗,“幽深” 侧重深而幽静;隧道用 “幽暗” 更恰当。

3.A。

简析:B 项句式杂糅,“坚持…… 的基本方针” 或 “以…… 为基本方针”,可删去 “以”;C 项搭配不当,“推动…… 受益” 不搭配,可删去 “和企业广泛受益”;D 项成分残缺,“成为” 后缺少宾语中心语,应在 “生产厂” 后加 “的企业集团”。

4.C。

简析:A 项《诗经》是现实主义作品;B 项雪莱是英国诗人;D 项《短歌行》风格慷慨悲凉,并非平淡质朴。

5.C。

简析:“世间行乐亦如此,古来万事东流水” 表达的是世间欢乐短暂、万事皆如流水般消逝的感慨,有消极意味,并非说人间快乐繁荣美好。

6.B。

简析:A 项 “讌” 通 “宴”;C 项 “列” 通 “裂”;D 项 “尊” 通 “樽”。

7.A。

简析:“慨当以慷” 意思是 “应当慷慨高歌”。

8.D。

简析:“对革命前途的担忧” 表述不准确,这里主要表达诗人对国家命运的关切和以天下为己任的豪情壮志。

二、阅读下面两段文言小序,完成下面各小题(每小题 3 分,共 12 分)

9. D。

简析:“迁谪” 是指官员因罪降职并被流放。

10.B。

简析:A 项 “其”,前者为代词,代琵琶女;后者为语气副词,表揣测,大概。C 项 “因”,前者为于是,就;后者为依据。D 项 “于”,前者为向;后者为在。B 项 “然” 都是形容词词尾,…… 的样子。

11.C。

简析:例句 “齿” 为名词作动词,“并列、排列”;C 项 “师” 也是名词作动词,“学习”。A 项 “夜” 为名词作状语,在夜里;B 项 “栗”“惊” 为使动用法,使…… 战栗,使…… 震惊;D 项 “耻” 为意动用法,以…… 为耻。

12.C。

简析:《琵琶行》是长篇叙事诗,其小序是诗前序,《扬州慢》小序也是词前序,并非书序。D 项白居易是唐代伟大的现实主义诗人,《登高》是杜甫的作品。

三、古诗文鉴赏和背诵(21 分)

13. (1)我内心悲怆,感慨于扬州城的今昔变化,于是自己创作了这首曲子。(2 分)

简析:“予怀” 即 “我的内心”;“怆然”,悲伤的样子;“自度”,自己创作。

(2)于是创作了这首长诗,作歌并赠送给她,全诗共六百一十六字,命名为《琵琶行》。(3 分)

简析:“因”,于是;“为”,创作;“长句”,指七言诗;“凡”,总共;“命”,命名。

14.(1)B。

简析:《登高》颔联 “无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来” 营造出一种雄浑、悲壮、旷远的意境,表达出诗人韶光易逝、壮志难酬的感怆,而非豪情壮志。

(2)①只管用酩酊大醉来酬答这美好的佳节,不必在登高时为夕阳西下而叹息怨恨。(2 分)②表面上写诗人想以醉酒来摆脱尘世烦恼,尽情享受节日欢乐;实则表达了诗人在仕途失意、人生无常中的无奈与悲哀,以及对时光易逝、生命短暂的感慨。(2 分)

15.(1)怅寥廓。

(2)青青子衿,悠悠我心。

(3)半壁见海日,空中闻天鸡。

(4)樯橹灰飞烟灭。

(5)无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(6)乌鹊南飞。

四、阅读下面的小说,按要求回答问题。(共 4 小题,14 分)

16. BC。

简析:B 项 “暗示青年即将像之前的搭车人一样干坏事” 过度解读,环境描写主要是为了烘托氛围,突出路途的艰难和寒冷;C 项 “全文只采用了侧面描写的手法” 错误,文中有对青年的动作、神态等正面描写,如 “敏捷地跳到两个大轮胎之间”“弓着腰抱着头” 等。

17.①孝顺母亲:为了让生病的母亲吃到小米,不惜在夜晚奔波在戈壁滩上搭车。(1 分)②善良质朴:即使被误解、被伤害,依然感激司机为他赶路,没有丝毫抱怨。(1 分)③内心坚强:在恶劣的环境和司机的折腾下,依然顽强地守护着提包,不放弃回家的希望。(1 分)④诚实守信:用鬃绳把提包牢牢固定,没有偷拿里面的东西,坚守自己的道德底线。(1 分)

18.①指道路因春暖解冻而出现翻浆的现象,这是故事发生的自然环境背景。(1 分)②指 “我” 与司机对青年的误解和猜忌,就像道路翻浆一样,使彼此的心灵产生颠簸和扭曲,而最终真相大白又如同道路恢复平整,凸显了人性的美好与善良。(1 分)

19.①运用比喻的修辞手法,把青年比作 “木偶”“疲倦的狗”,生动形象地写出了青年在车中遭受颠簸后的疲惫、虚弱和狼狈。(2 分)②通过对青年外貌和神态的描写,如 “脸上除了原有的土黄之外,还平添了青光,额上还有蜿蜒的血迹”,表现出他为了回家所经历的艰难困苦,以及他坚韧不拔的精神,同时也引发读者对他的同情和对他后续行为的好奇。(2 分)

五、《乡土中国》整本书阅读(7 分)

20. ①安土重迁(1 分)②聚族而居(1 分)③熟人社会(1 分)

简析:①事例体现中国人即使在远方也要尝试种地,反映出对土地的依赖,即安土重迁;②乡村人口长期固定,姓氏不变,说明家族聚居;③村子里人与人之间相互熟悉,是熟人社会的体现。

21.①空间上,乡土社会是面对面的社群,在人们的交流中,语言比文字更直接、更方便,且语言足够传递世代间的经验。(2 分)②时间上,乡土社会是一个生活很安定的社会,个人的今昔经验和社会的世代经验无需文字即可口口相传,因为记忆是多余的,有语言就足够了。(2 分)

八、作文题(共计 50 分)

立意:

可以从青年对国家责任担当的内涵角度立意,如阐述担当是在国家面临挑战时挺身而出,是在民族发展中积极贡献力量等。

从担当的表现形式立意,如在科技创新领域勇于探索、在文化传承中坚守使命、在社会服务里奉献爱心等都是青年担当的体现。

从如何培养青年担当精神立意,如通过教育引导、榜样激励、社会实践等途径塑造青年的担当意识。

高一年级期中试卷(语文学科)

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(主观题)两部分。全卷满分120分,考试时间120分钟。

2.作答时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

第Ⅰ卷

1.每小题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。2.本卷共12小题,共28分。

一、基础选择题(每小题2分,共16分)

1.下列词语中的字形与加点字的读音,全都正确的一组是()

A.慰藉jiè 峥嵘 闻名遐迩 忸怩ní

B.炽热zhì 精典 云蒸霞蔚 悲伧chuàng

C.摈弃bìng 遒劲 跌宕起伏 罅隙xià

D.荫蔽yìn 饥馑 亦步亦驱 籼米shān

2.在下面句子空缺处依次填入词语,最恰当的一项是()

①列车很快就从西山口车站_________了,留给她的又是一片空旷。

②我说完了,她看看我,看看通讯员,好像在_________我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了。

③然而,两根纤细、闪亮的铁轨_________过来了。它勇敢地盘旋在山腰,又悄悄地试探着前进,弯弯曲曲,曲曲弯弯,终于绕到台儿沟脚下,然后钻进_________的隧道,冲向又一道山梁,朝着神秘的远方奔去。

A.消失掂量伸展幽深 B.消逝估计伸展幽暗

C.消失掂量延伸幽暗 D.消逝估计延伸幽深

3.下列各句中,没有语病的一句是()

A.在庆祝中华人民共和国成立70周年之际,中央军委政治工作部组织编辑的《星火燎原》精选本图书近日正式出版发行。

B.《中国制造2025》提出,未来我国制造业发展要坚持以“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。

C.在互联网时代,各领域发展都需要速度更快、成本更低的信息网络,网络提速降费能够推动“互联网+”快速发展和企业广泛受益。

D.这个集团目前已成为拥有11个专业公司、2个研究所、3个生产厂,现有固定资产6500万元。

4.下列文学常识相关内容的搭配正确的一项是()

A.《芣苢》——《诗经》——浪漫主义——劳动的颂歌

B.《致云雀》——美国雪莱——浪漫主义——自由、欢乐、光明地向往

C.《红烛》——闻一多——主张新诗具有“三美”——新月派

D.《短歌行》——曹操——四言古体诗——平淡质朴

5.根据课文内容,下面对相关诗句的理解分析,有误的一项是()

A.诗句“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心”,画龙点睛,明确主题;运用了比喻、典故,突出表现诗人求贤若渴的心情。

B.诗句“暧暖远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,以动写静,绘声绘色,情景交融,构成了一幅淳朴宁静而又充满情趣的村居图,寄寓了诗人的美好情操和快慰心情。

C.诗句“世间行乐亦如此,古来万事东流水”既是对上文梦境的总结,又开启了下文作别东鲁诸公的抒情感慨。诗人说:梦境瑰丽辉煌,人间快乐也是如此,自古以来,多少事物如向东流去的水一样汩汩滔滔,繁荣美好。

D.诗句“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,以“穿”字,化静为动,写乱石陡峭;以“惊”“拍”“卷”字及“千堆雪”写浪涛,点出了江流湍急的气势,几种物象作用于视觉、听觉,引发想象,呈现出一个有声有色富有动感的画面。

6.下列句子中,不含通假字的一项是()

A.契阔谈讌,心念旧恩 B.榆柳荫后檐,桃李罗堂前

C.列缺霹雳,丘峦崩摧 D.人生如梦,一尊还酹江月

7.下列各项中,加点的词语解释不正确的一项是()

A.慨当以慷,忧思难忘 慨当以慷:宴会上人们豪爽大度,洒脱逍遍

B.暧暖远人村,依依墟里烟 暖暖:迷蒙隐约的样子

C.熊咆龙吟殷岩泉 殷:震动

D.失向来之烟霞 向来:原来

8.对毛泽东《沁园春·长沙》内容理解、分析,错误的一项是()

A.诗人通过远眺、近观、仰望、俯视,看到了红叶绿水、船只、蓝天、雄鹰、游鱼,为我们描绘了一幅生机盎然、色彩绚丽壮美的秋景图,体现了巍峨、博大、壮阔的崇高美。

B.在“看”字所总领的一组意象中,“万山红遍”“层林尽染”“漫江碧透”中的“万”“层”“漫”以及“遍”“尽”“透”这些词在范围、程度、层次等方面,渲染了浓艳鲜明的色彩,表现出山红水绿的静态美。

C.“争”“击”“翔”等词运用,给碧绿清澈的江面增加了昂扬奋进的气息,生动地刻画出了百舸竞发、争先恐后的热烈场面,以及万里长空中飞鹰的矫健和清澈见底的江水中游鱼的欢愉自在,体现了事物的动态美。

D.选文描写湘江边美丽壮观的秋景与诗人面对大好河山时的感受,并在感慨中以设问提出“问苍茫大地,谁主沉浮”,表达了诗人阔大的胸襟、气魄以及对革命前途的担忧。

二、阅读下面两段文言小序,完成下面各小题(每小题3分,共12分)

《扬州慢小序》宋姜夔

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四壁萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

《琵琶行小序》唐白居易

元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇,遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

A.淳熙丙申至日,予过维扬 过:经过

B.夜雪初霁,荠麦弥望 霁:雨(雪)后天晴

C.明年秋,送客湓浦口 明年:第二年

D.是夕始有迁谪意 迁谪:官员因政绩卓著升官

10.下列各组句子中加点词的意义和用法,都相同的一组是()

A.听其音,铮铮然有京都声 其皆出于此乎?

B.曲罢悯然 予出官二年,恬然自安

C.感慨今昔,因自度此曲 我欲因之梦吴越

D.尝学琵琶于穆、曹二善才 转徙于江湖间

11.下列各句中的加点词词类活用与例句相同的一项是()

例:巫医乐师百工之人,君子不齿

A.闻舟中夜弹琵琶者 B.栗深林兮惊层巅 C.吾师道也 D.而耻学于师

12.下列各项对文中涉及的文学文化常识解说错误的一项是()

A.“淳熙、元和”是帝王的年号。所谓“年号”,即中国封建王朝用来纪年的一种名号,为汉武帝首创。“淳熙”为南宋孝宗年号,“元和”是唐宪宗年号。

B.《黍离》是《诗经·王风》中的一首有感于家国兴亡的诗。后用“黍离之悲”指对国家残破的悲思。作者姜夔经过扬州,看到战火后的扬州,心有所感,创作了《扬州慢》,抒发的情感与《黍离》相似。

C.序是一种文体,也就是我们现在所说的前言、引言之类的小篇幅文章。一般分为“书序、赠序和宴集序”。材料所选二文都是书序。

D.白居易,字乐天,号香山居士,是唐代伟大的浪漫主义诗人。代表作有《长恨歌》《登高》《琵琶行》等。《琵琶行》小序交代了《琵琶行》创作的原因。

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。2.本卷共10小题,共92分。

三、古诗文鉴赏和背诵(21分)

13、翻译第二大题画线的文言语句(共5分)

1、(2分)予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲___________________________________________________

2、(3分)因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

___________________________________________________________________________________________

14、阅读下面一首唐诗,结合杜甫的《登高》,完成下面两道小题(共7分)

九日齐山登高①

杜牧

江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,菊花须插满头归,

但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。

古往今来只如此,牛山何必独沾衣②?

【注】①唐会昌五年(845)杜牧任池州刺史,友人张祜遭逢失意前来拜访,二人重阳登高,诗人有感而作。②牛山句:春秋时齐景公游于牛山之上,北望国都临淄流泪说:“若何去此而死乎!”后以“牛山泪”“牛山下涕”喻为人生短暂而悲叹。

(1)下列对两首诗的理解和赏析,不正确的一项是()(3分)

A.《九日齐山登高》首句“涵”字极为传神地写出了江水的清澈,“雁初飞”点明了时节,整个画面动静结合,生动形象。《登高》开篇描写登高之所见,多感官、多角度地渲染出一种凄冷孤苦的意境氛围。

B.《九日齐山登高》颔联的“开口笑”及“菊花满头”,充分体现了诗人及时行乐的思想。《登高》颔联写出了肃杀寥廓的秋景,透露出诗人面对广阔天地的豪情壮志,给人蓬勃奋发之感。

C.《九日齐山登高》最后一联由眼前的齐山联想到齐景公登上牛山落泪的故事,告诫友人不必像齐景公那样独自伤感流泪。《登高》最后一联由感怀自己的身世联想到家国的多难艰难,伤己忧国,情感深沉厚重,无限悲凉。

D.两首诗的作者在秋日登高,虽然描绘的秋日之景各有不同,抒写的登高心境也不尽相同,但两首诗都堪称登临诗的杰作。

(2)《九日齐山登高》的颈联“但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖”意蕴深厚,请结合诗句简要分析其含意。(4分)

15.将下列诗句补充完整。(每空1分,共9分)

(1)____________,问苍茫大地,谁主沉浮?

(2)《诗经》中有两句写姑娘思念情人的诗,曹操在《短歌行》中借它来表达自己对人才的渴望。这两句是:____________,____________

(3)李白的《梦游天姥吟留别》中描写梦中登山见到天姥山日出景象的句子是____________,____________。

(4)羽扇纶巾,谈笑间,____________。

(5)今人常用杜甫《登高》中的“____________,____________”两句来表达旧事物终将衰落,历史长河仍将向前之意。

(6)月明星稀,____________。

四、阅读下面的小说,按要求回答问题。(共4小题,14分)

翻浆的心

那年,我放假回家,搭了一辆运送旧轮胎的货车,颠簸了一天,夜幕降临才进入戈壁。正是春天,道路翻浆①。

突然在无边的沉寂中,立起一根“土柱”,遮挡了银色的车灯。

“你找死吗?!”司机破口大骂。

我这才看清是个青年,穿着一件黄色旧大衣,拎着一个系着鬓绳的袋子。

“我要搭车,我得回家。”

“不带!哪有你的地方!”司机愤愤地说。

“我蹲大厢板就行。”

“不带!”司机说着,踩了油门,准备闪过他往前开。

那个人抱住车灯说:“我母亲病了……我到场部好不容易借到点小米……我母亲想吃……”

“让他上车吧!”我有些同情地说。

他立即抱着口袋往车厢上爬,“谢谢谢……谢………”最后一个“谢”字已是从轮胎缝隙里发出来的。

夜风在车窗外凄厉地呜叫。我找到司机身后小窗的一个小洞,屏住气向里窥探。

朦胧的月色中,那个青年龟缩在起伏的轮胎里。每一次颠簸,他都像被遗弃的篮球,被橡胶轮胎击打得嘭嘭作响。

“我好像觉得他要干什么。”司机说。

这一次,我看到青年敏捷地跳到两个大轮胎之间,手脚麻利地搬动着我的提包。那里装着我带给父母的礼物。“哎呀,他偷我东西呢!”

司机狠踩油门,车就像被横刺了一刀的烈马,疯狂地弹射出去。我顺着小洞看去,那人仿佛被冻僵了,弓着腰抱着头,企图凭借冰冷的橡胶御寒。我的提包虽已被挪了地方,但依旧完整。

司机说:“车速这么快,他不敢动了。”

路面变得更加难走,车速减慢了。我不知如何是好,紧张地盯着那个小洞。青年也觉察到了车速的变化,不失时机地站起身,重新搬动了我的提包。

我痛苦地几乎大叫。司机趁着车的趔趄,索性加大了摇晃的频率,车窗几乎吻到路旁的沙砾。再看青年,他扑倒在地,像一团被人践踏的草,虚弱但仍不失张牙舞爪的姿势,贪婪地守护着我的提包——他的猎物。

司机继续做着“高难”动作。我又去看那青年,他像夏日里一条疲倦的狗,无助地躺在了轮胎中央。道路毫无先兆地平滑起来,翻浆也消失得无影无踪。司机说:“扶好你的脑袋。”就在他的右腿狠狠地踩下去之前,我双腿紧紧抵地,双腕死撑面前的铁板……

不用看我也知道,那个青年,在这突如其来的急刹车面前,可能要被卸成零件。“看他还有没有劲偷别人的东西!”司机踌躇满志地说。

我心里安宁了许多。只见那个青年艰难地在轮胎缝里爬,不时还用手抹一下脸,把一种我看不清颜色的液体弹开……他把我的提包紧紧地抱在怀里,往手上哈着气,摆弄着拉锁上的提梁,这时,他扎在口袋上的绳子已经解开,就等着把我提包里的东西搬进去呢……

“他就要把我的东西拿走了!”我惊恐万状地说。师傅这次反倒不慌不忙,嘴角甚至显出隐隐的笑意。

我们到了一个兵站,也是离那个贼娃子住的村最近的公路,他家那儿是根本不通车的,至少还要往沙漠腹地走10公里……

那个青年挽着他的口袋,像个木偶似的往下爬,跪坐在地上。不过才个把时辰的车程,他脸上除了原有的土黄之外,还平添了青光,额上还有蜿蜒的血迹。

“学学啦…学学……”他的舌头冻僵了,把“谢”说成了“学”

他说:“学学你们把车开得这样快,我知道你们是为我在赶路……学学……”他恋恋不舍地离开了我们。

看着他蹒跚的身影,我不由自主地喝了一声:“你停下!”

“我要查查我的东西少了没有。”我很严正地对他说。

司机赞许地冲我眨眨眼睛。

青年迷惑地面对我们,脖子柔软地耷拉下来,不堪重负的样子。我敏捷地爬上大厢板。我看到了我的提包。我摸索着它,每一环拉锁都像小兽的牙齿般细密结实。突然触到鬃毛样的粗糙,我意识到这正是搭车人袋子上那截失踪的鬃绳。它把我的提包牢牢地固定在大厢的木条上,像焊住一般结实。我的心像凌空遭遇寒流,冻得皱缩起来。

【注释】①翻浆:春暖解冻时,地面或道路表面发生裂纹并渗出水分和泥浆。

16.下列对小说有关内容的分析和概括,不恰当的两项是()(4分)

A.这篇小说叙述了一个陌生的年轻人为了生病的母亲能吃上小米粥,连夜奔波在荒寂寒冷的沙漠戈壁,虽然有幸搭上了一辆运送旧轮胎的货车,却遭到了“我”与司机的误解的故事。

B.“夜风在车窗外凄厉地呜叫”这句环境描写暗示青年即将像之前的搭车人一样干坏事,营造了一种恐怖的氛围,推动了后文的情节的发展。

C.小说塑造的主要人物就是那个要搭车的“青年”,而他的形象却是通过“我”和司机两个人物表现出来的。因此全文只采用了侧面描写的手法来表现主要人物。

D.从全文看,我对搭车青年的情感经历了怜悯、痛恨、感动这样的变化,在这种变化中完成了情节,完善了人物形象,与读者形成共鸣。

E.作者细写“我”与司机对那个青年的猜疑,其作用在于衬托,旨在形成反差,更加凸显那个青年的美好德行与善良人性。

17.小说中的“青年”是怎样的一个人?(4分)

18.联系全文,简要说说题目中“翻浆”的含义是什么。(2分)

19.文中画横线的句子有怎样的表达效果?请简要分析作答。(4分)

五、《乡土中国》整本书阅读(7分)

20.某位同学在学习《乡土中国·乡土本色》时,在笔记上记录了书中的三个事例的梗概,请你帮助他根据这三个事例,提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过8个字。

①史禄国先生曾告诉费孝通先生,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。

②一位研究语言的朋友说,张北一带的村子里,几百年来老是这几个姓。乡村里的人口似乎是附着在土上的。

③在一个村子里,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

①_____________(1分)②_____________(1分)③_____________(1分)

21.综合《文字下乡》《再论文字下乡》两篇内容,你认为中国乡土社会没有文字的原因是什么?(4分)

八、作文题(共计50分)

青春孕育无限希望,青年创造美好明天,民族的梦想、时代的使命、国家的发展、人民的期盼都在呼唤青年学生的担当精神。青年有担当,国家有力量,民族有希望。履行全新的使命,需要过硬的责任担当。

青年学生应正确认识时代责任和历史使命,并通过榜样示范、文化熏陶、实践养成,向时代楷模看齐,把个人的青春梦融入中国梦,进而自觉以社会主义核心价值观为引领,学习身边典型,扎根社会、服务社会、奉献社会,逐步成长为具有家国情怀和责任担当的时代新人。

请结合材料,以“担当——天下兴亡,匹夫有责”为主题,写一篇文章。要求题目自拟,自选角度,确定立意,不要脱离材料内容和含意;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

答案及简析

一、基础选择题(每小题 2 分,共 16 分)

1.A。

简析:B 项 “炽热” 的 “炽” 应读 “chì”,“精典” 应为 “经典”,“悲伧” 应为 “悲怆”;C 项 “摈弃” 的 “摈” 应读 “bìn”;D 项 “亦步亦驱” 应为 “亦步亦趋”,“籼米” 的 “籼” 应读 “xiān”。

2.C。

简析:“消失” 强调事物渐渐减少以至没有,“消逝” 侧重很快地过去;这里列车离去用 “消失” 更合适。“掂量” 比 “估计” 更能体现出对言语分量的仔细斟酌。“伸展” 指向一定方向延长或扩展,“延伸” 则更强调延长、伸展到远处;铁轨向远方伸展用 “延伸”。“幽暗” 侧重昏暗,“幽深” 侧重深而幽静;隧道用 “幽暗” 更恰当。

3.A。

简析:B 项句式杂糅,“坚持…… 的基本方针” 或 “以…… 为基本方针”,可删去 “以”;C 项搭配不当,“推动…… 受益” 不搭配,可删去 “和企业广泛受益”;D 项成分残缺,“成为” 后缺少宾语中心语,应在 “生产厂” 后加 “的企业集团”。

4.C。

简析:A 项《诗经》是现实主义作品;B 项雪莱是英国诗人;D 项《短歌行》风格慷慨悲凉,并非平淡质朴。

5.C。

简析:“世间行乐亦如此,古来万事东流水” 表达的是世间欢乐短暂、万事皆如流水般消逝的感慨,有消极意味,并非说人间快乐繁荣美好。

6.B。

简析:A 项 “讌” 通 “宴”;C 项 “列” 通 “裂”;D 项 “尊” 通 “樽”。

7.A。

简析:“慨当以慷” 意思是 “应当慷慨高歌”。

8.D。

简析:“对革命前途的担忧” 表述不准确,这里主要表达诗人对国家命运的关切和以天下为己任的豪情壮志。

二、阅读下面两段文言小序,完成下面各小题(每小题 3 分,共 12 分)

9. D。

简析:“迁谪” 是指官员因罪降职并被流放。

10.B。

简析:A 项 “其”,前者为代词,代琵琶女;后者为语气副词,表揣测,大概。C 项 “因”,前者为于是,就;后者为依据。D 项 “于”,前者为向;后者为在。B 项 “然” 都是形容词词尾,…… 的样子。

11.C。

简析:例句 “齿” 为名词作动词,“并列、排列”;C 项 “师” 也是名词作动词,“学习”。A 项 “夜” 为名词作状语,在夜里;B 项 “栗”“惊” 为使动用法,使…… 战栗,使…… 震惊;D 项 “耻” 为意动用法,以…… 为耻。

12.C。

简析:《琵琶行》是长篇叙事诗,其小序是诗前序,《扬州慢》小序也是词前序,并非书序。D 项白居易是唐代伟大的现实主义诗人,《登高》是杜甫的作品。

三、古诗文鉴赏和背诵(21 分)

13. (1)我内心悲怆,感慨于扬州城的今昔变化,于是自己创作了这首曲子。(2 分)

简析:“予怀” 即 “我的内心”;“怆然”,悲伤的样子;“自度”,自己创作。

(2)于是创作了这首长诗,作歌并赠送给她,全诗共六百一十六字,命名为《琵琶行》。(3 分)

简析:“因”,于是;“为”,创作;“长句”,指七言诗;“凡”,总共;“命”,命名。

14.(1)B。

简析:《登高》颔联 “无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来” 营造出一种雄浑、悲壮、旷远的意境,表达出诗人韶光易逝、壮志难酬的感怆,而非豪情壮志。

(2)①只管用酩酊大醉来酬答这美好的佳节,不必在登高时为夕阳西下而叹息怨恨。(2 分)②表面上写诗人想以醉酒来摆脱尘世烦恼,尽情享受节日欢乐;实则表达了诗人在仕途失意、人生无常中的无奈与悲哀,以及对时光易逝、生命短暂的感慨。(2 分)

15.(1)怅寥廓。

(2)青青子衿,悠悠我心。

(3)半壁见海日,空中闻天鸡。

(4)樯橹灰飞烟灭。

(5)无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(6)乌鹊南飞。

四、阅读下面的小说,按要求回答问题。(共 4 小题,14 分)

16. BC。

简析:B 项 “暗示青年即将像之前的搭车人一样干坏事” 过度解读,环境描写主要是为了烘托氛围,突出路途的艰难和寒冷;C 项 “全文只采用了侧面描写的手法” 错误,文中有对青年的动作、神态等正面描写,如 “敏捷地跳到两个大轮胎之间”“弓着腰抱着头” 等。

17.①孝顺母亲:为了让生病的母亲吃到小米,不惜在夜晚奔波在戈壁滩上搭车。(1 分)②善良质朴:即使被误解、被伤害,依然感激司机为他赶路,没有丝毫抱怨。(1 分)③内心坚强:在恶劣的环境和司机的折腾下,依然顽强地守护着提包,不放弃回家的希望。(1 分)④诚实守信:用鬃绳把提包牢牢固定,没有偷拿里面的东西,坚守自己的道德底线。(1 分)

18.①指道路因春暖解冻而出现翻浆的现象,这是故事发生的自然环境背景。(1 分)②指 “我” 与司机对青年的误解和猜忌,就像道路翻浆一样,使彼此的心灵产生颠簸和扭曲,而最终真相大白又如同道路恢复平整,凸显了人性的美好与善良。(1 分)

19.①运用比喻的修辞手法,把青年比作 “木偶”“疲倦的狗”,生动形象地写出了青年在车中遭受颠簸后的疲惫、虚弱和狼狈。(2 分)②通过对青年外貌和神态的描写,如 “脸上除了原有的土黄之外,还平添了青光,额上还有蜿蜒的血迹”,表现出他为了回家所经历的艰难困苦,以及他坚韧不拔的精神,同时也引发读者对他的同情和对他后续行为的好奇。(2 分)

五、《乡土中国》整本书阅读(7 分)

20. ①安土重迁(1 分)②聚族而居(1 分)③熟人社会(1 分)

简析:①事例体现中国人即使在远方也要尝试种地,反映出对土地的依赖,即安土重迁;②乡村人口长期固定,姓氏不变,说明家族聚居;③村子里人与人之间相互熟悉,是熟人社会的体现。

21.①空间上,乡土社会是面对面的社群,在人们的交流中,语言比文字更直接、更方便,且语言足够传递世代间的经验。(2 分)②时间上,乡土社会是一个生活很安定的社会,个人的今昔经验和社会的世代经验无需文字即可口口相传,因为记忆是多余的,有语言就足够了。(2 分)

八、作文题(共计 50 分)

立意:

可以从青年对国家责任担当的内涵角度立意,如阐述担当是在国家面临挑战时挺身而出,是在民族发展中积极贡献力量等。

从担当的表现形式立意,如在科技创新领域勇于探索、在文化传承中坚守使命、在社会服务里奉献爱心等都是青年担当的体现。

从如何培养青年担当精神立意,如通过教育引导、榜样激励、社会实践等途径塑造青年的担当意识。

同课章节目录