2016春高中语文(苏教版必修五)教学课件:第四专题《兰亭集序》(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(苏教版必修五)教学课件:第四专题《兰亭集序》(共59张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 618.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-06 07:22:42 | ||

图片预览

文档简介

课件59张PPT。导入新课素有“书圣”美誉的王羲之不仅擅长书法,也擅长诗文。书法作品《兰亭集序》被后世评论者誉为“天下第一行书” 只可惜我们看到的是临摹本,据说其真迹已随唐太宗葬入昭陵。但是,作为散文佳作的《兰亭集序》脍炙人口,流传至今,《兰亭集序》可谓“文质双绝”。下面,我们就来一同欣赏这篇文章。兰亭集序王羲之学习目标1、体会作者感情的变化以及在深沉的感叹中暗含的对人生的眷恋和热爱之情。?

2、指导学生探索生活的意义及认识生命的价值。?

3、品赏作者笔下景物的清雅朴素之美,并进而了解作者对山水钟情的性灵。

4、积累文言实虚词知识。重难点:?

依托于文言语言的学习,并进而品赏作者笔下景物的清雅朴素之美,体会作者对生命的认识是教学的重点;深入理解作者在感情的起伏变化中寄托的的生命感悟,并进行客观公允的评价是教学的难点。有关“序跋” “序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。?? 关于序的体裁知识 序的体裁,有的近似论说文,有的近似记叙问,后代有的还很像是抒情散文。例如《史记》中的书、表、传的序,都是在议论中夹着感慨,借以总结历史教训、表达作者的政治见解和对所记叙的人和事的态度。《战国策序》则历述从春秋到战国的转变,通过叙事表现作者的道德礼义观和对战国至秦之间君臣兴诈伪任刑法的看法,以及对纵横游说之士作品的评价。后来的“史序”便都是继承了汉代这类序文的传统。

抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作。例如王羲之的《兰亭集序》、李白的《春夜宴从弟桃李园序》等。这种序的抒情,也都离不开议论和叙事。王羲之?(303~361)东晋书法家、文学家。字逸少。会稽(今浙江绍兴)人。祖籍琅邪(今山东临沂)。初为秘书郎,征西将军庾亮引为参军,累迁长史。后拜宁远将军、江州刺史。复授护军将军,迁右军将军,会稽内史。因与扬州刺史王述不和,称病离郡,放情山水,弋钓自娱。以寿终。世称“王右军”。原有集10卷,已佚。张溥辑有《王右军集》2卷,见《汉魏六朝百三家集》。相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见到李斯、曹喜、锺繇、梁鹄等著名书法家的书迹,又在洛阳看到蔡邕书写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。王羲之所处的时代,楷书逐渐成熟,草书得到发展。他在此基础上,又博采众长,一变汉、魏以来质朴淳厚的书风,而创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能表现雄逸流动的艺术美。《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。由于他在书法上的成就和贡献,被后世誉为“书圣”。 关于《兰亭集序》 晋穆帝永和九年(公元353年)农历三月初三日,这天天朗气清,惠风和畅。王羲之与谢安、孙绰、谢万之遁、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客在兰亭修禊雅集。王羲之、孙绰等26人当场赋诗,共得37篇。王羲之将这些诗句汇集起来,编辑成一本《兰亭集》,并为此集作了一篇序,共324字。

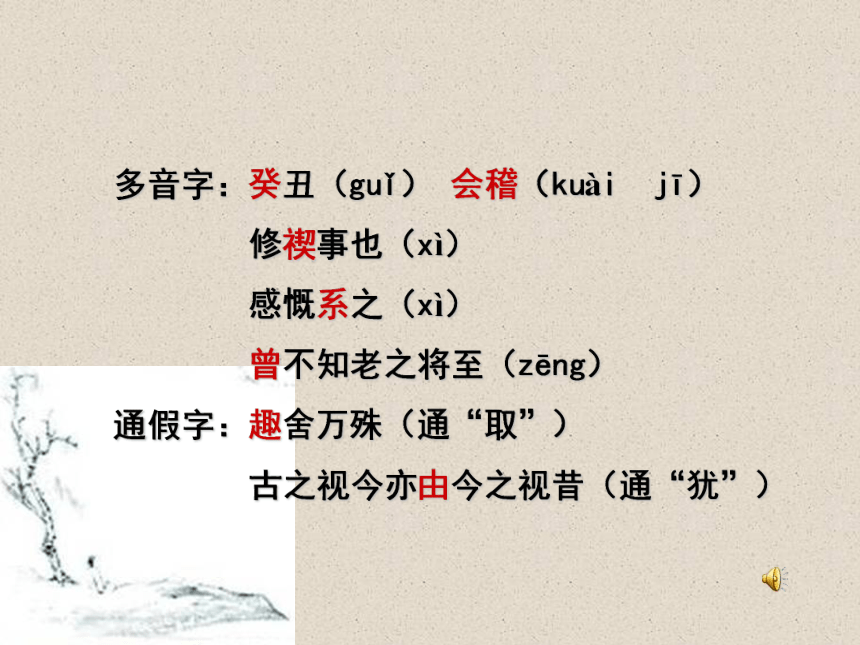

王羲之为《兰亭集》写的序文,原来无题目,今题《兰亭集序》是后人所加。多音字:癸丑(guǐ) 会稽(kuài?? jī)

修禊事也(xì)

感慨系之(xì) ???????

曾不知老之将至(zēng)???

通假字:趣舍万殊(通“取”)???????????

古之视今亦由今之视昔(通“犹”) 理解下列字词

信可乐也

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

虽趣舍万殊

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也

不能喻之于怀

一俯一仰,形容时间极短通“取”即使,纵使 ……的原因 情趣实在、确实明白、理解列坐其次:

或取诸怀抱:

所以游目骋怀:它的旁边胸襟抱负用来解释下列词义,注意古今意义的不同指出下列词的用法和意义

少长咸集

一觞一咏

所以游目骋怀

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

形—名,年轻的人、年长的人名----动,喝酒使动,使…放纵、使…奔驰数词意动,把…看作一样形容词意动,把…看作相等指出下列句式特点

会于会稽山阴之兰亭

悟言一室之内…放浪形骸之外

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

不能喻之于怀

亦将有感于斯文状语后置,“于…”省略句(介词“于”)判断句(“为”)状语后置,“于怀”状语后置,“于斯文” 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会

稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸

集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急

湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,

虽无丝竹管弦之盛,都都长映衬kuài有德有才的人引之以之为.

之,指水.以为,作为弦乐器和管乐器,此处指音乐一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气

清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之

盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐

也。

指饮酒和赋诗能够深情此日,指三月三日结构助词,定语结构的标志可以尽的确,实在表判断语气词 古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。 流觞曲水古之“曲水流觞”处 当年王羲之邀集41位友人举行曲水流觞的地方。曲水全长30余米,想当年,王羲之与名士们列坐在曲水两旁,装有酒的杯子(称之为“觞”)在弯弯曲曲的水面上飘流,由于水流曲折,觞时流时停,按规定,觞停止在谁的面前,谁就得赋诗,否则就要罚酒。这既是一种游戏,又颇含雅兴,令人神往不己。直到今天,每年三月三日,有许多书法家、画家、文学家都会汇集此地,流觞曲水,借古人之地,抒现代人的豪情。 2、作者在第一自然段是怎样写景状物的,具体用了那些词语?此时心境如何?崇山峻岭茂林修竹清流激湍天朗气清惠风和畅快乐心境人众时美事趣兴雅作者依据什么说这次聚会“信可乐也”? 地胜信可乐也情真乐人众:群贤毕至,少长咸集地胜:崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右事趣:流觞曲水,一觞一咏时美:天朗气清,惠风和畅兴雅:仰观俯察,游目骋怀作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。 作者发出由衷的感叹,"信可乐也"。这实在是人生的极致。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。 理清背诵思路:记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙,最后由“是日地”领起描写游人的心境,抒发集会的心情。

要求:体会作者状物写景言简意赅、妙趣天成的特点,感受作者快乐的心境。集会盛况时间永和九年,岁在癸丑,暮春之初地点会稽山阴之兰亭事由修禊环境崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次天朗气清,惠风和畅人物一觞一咏,亦足以畅叙幽情信 可 乐 也群贤毕至,少长咸集 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至。或取诸怀抱,悟言一室之内或因寄所托,放浪形骸之外当其欣于所遇暂得于己,快然自足——有人将自己的心事在一室之内坦诚畅谈——有人将自己的情怀寄托于事物之中,无拘无束地生活——人们对于接触到的事物,暂时归属于自己而感到高兴,就高兴地自我满足起来及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣!向

之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以

之兴怀,况修短随 化,终期于尽!古人云:

“死生亦大矣”,岂不痛哉!

待到他们从前喜欢的事物动怀长短.

此处指人的寿命造化3、在第二自然段中,作者的思绪和心境有了怎样的变迁?(联想)岂不痛哉相聚的欢乐岂不痛哉!痛什么 ?!岂不痛哉人之相与,俯仰一世或取诸怀抱或因寄所托当其欣于所遇,快然自足 乐情随事迁,感慨系之 忧俯仰之间,已为陈迹修短随化,终期于尽死生亦大矣理清第二段思路:

理清第二段思路: 由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

首先来自永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

痛:对快乐人生的贪恋不满足、对乐境易逝的眷恋、对生命的短促无奈与伤感每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟

悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭

殇为妄作,后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴

怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。 原因明白,理解通”故”,乃,于是早死者称为”殇”当下集会的人不同此文"悲"什么? 悲夫!悲夫兴感之由 若合一契临文嗟悼 不能喻之于怀一死生为虚诞 齐彭殇为妄作后之视今 亦由今之视昔以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感理清思路:3、结尾部分从“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表达了作者怎样的思想感情? 作者认为生就是死,

死就是生,二者不得等

量齐观,暗含有生之年

应当做些实事,不宜空

谈玄理之意。理清思路:由读古人“兴感”之作时的体验“若合一契“说明古人也有感于死生;然后转入对人生世事的深入抒写,批判当前士大夫“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表现了王羲之抗拒人生虚幻的执著努力,随之又发出“后之视今,亦由今视昔,悲乎”的慨叹,可见作者对人生敏锐、深刻的感受中有一份对人生特别的热爱和执著,接着作者交代了《兰亭集》的成因“后之览者,亦将有敢于斯文”,总结全文。 妄作齐彭殇知故列叙时人录其所述后之览者将有感于斯文悲作序缘由一死生虚诞悲夫兴感之由 若合一契临文嗟悼 不能喻之于怀一死生为虚诞 齐彭殇为妄作后之视今 亦由今之视昔以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感 两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想,生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。 文章的思路:文章的思路:乐痛悲 东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。 “一死生”“齐彭殇”? 王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们"一生死生,齐彭殇",可我们不是神仙道人,是血肉之躯,要珍惜生命,士大夫当"兼济天下",去实现自己的抱负。 正因为我对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔者……"。我"悲"古人,因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。 人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。 人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。 作者并没有紧紧停留于对《兰亭集》的写作因由、过程、作者等情况的泛泛交待,而是在序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。写作的特色:文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验? 谈一谈:我认为王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,比如曹操、李白。曹操在诗中写道"人生几何,对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多",但这并不妨碍他成为乱世英雄,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。王羲之的文章多在是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。“人生苦短”无论对凡夫俗子,还是英雄伟人似乎都是一个万古恒新的话题。且不必说《古诗十九首》中的“人生天地间,忽如远行客”“人生寄一世,奄忽若飙尘”;也不必说汉武帝的“少壮几时奈老何”;就是一代伟人毛泽东不也发出“人生易老,天难老”的感叹吗?可以说,“人生苦短”是人类的一种普遍心态。 那么王羲之对此感慨万千,有什么不可呢?何况,作者并没有因人生短促、“人生无常”就醉生梦死,及时行乐,了此一生,而是以“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,暗含对人生的眷恋和热爱之情,这在玄学盛行,士大夫普遍崇尚老庄哲学的东晋是难能可贵的。 作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。 总结全文: 文中有些词语今天已经发展成了成语:

崇山峻岭、茂林修竹、

天朗气清、游目骋怀、

世殊事异、感慨系之、

放浪形骸。? 修禊事也 茂林修竹 况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛 俯察品类之盛

所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与重点实、虚词古代的一种风俗高长旁边,水边热闹繁多用来……的原因动词,穷尽交往或取诸怀抱,晤言一室之内

曾不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由 后之视今,亦由今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文有的人;会面乃,竟动词,至,及面对;明白,懂得本来;动词,看作一样动词,等同原因“犹”,如同,好像对;这1、请按下列要求找出与《兰亭集》有关的语句A、说诗的产生:课堂练习:B、说诗集的由来:C、说编集的意义: (“一觞一咏”)(“列叙时人,录其所述”)(“后之览者,亦将有感于斯文”) 2、下列句子中,有的写景,有的叙事,有的抒情,请分别指出。A、崇山峻岭,茂林修竹( )B、引以为流山曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一殇一咏,亦足以畅叙幽情。( )C、清流激湍,映带左右( )D、情随事迁,感慨系之( )E、临文嗟悼( ) 写景叙议写景抒情抒情3.为下列句子中加粗的字注音。

(1)岁在癸( ?)丑 ?(2)会稽( ?)山

(3)清流激湍( ?) ?(4)放浪形骸( ?)

(5)临文嗟( ?)悼 ?(6)游目骋( ?)怀

(7)修禊( ?)事也 ?(8)流觞( ?)曲水

(9)趣( ?)舍万殊 ?(10)晤( ?)言一室之内

4.下列句子中与“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”一句的修辞手法相同的一顶是: [ ?]

A.每览昔人兴感之由,若合一契

B.如今人为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

C.我令人望其气,皆为龙虎

D.一夫作难而七庙隳

借代D6.下列各句翻译正确的一项是: [ ?]

A.向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。

译:面对着欢乐的事,顷刻之间就成为过去的事。

B.固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

译:本来就知道把死和生看作一样是荒诞的,把长寿和短命看作一样也是虚妄的。

C.夫人之相与,俯仰一世。

译:人与人相交往,很快就度过一生。

D.后之视今,亦由今之视昔。

译:后人看待我们今天的人,也要根据我们今天的人看待前人的情况。 5.与“信可乐也”中的“信”相同的一句是: [ ?]

A.信言不美,美言不信

B.言必信,行必果

C.文信美矣

D.世儒学者好信师而是古

C言语真实讲信用实在,的确相信B

2、指导学生探索生活的意义及认识生命的价值。?

3、品赏作者笔下景物的清雅朴素之美,并进而了解作者对山水钟情的性灵。

4、积累文言实虚词知识。重难点:?

依托于文言语言的学习,并进而品赏作者笔下景物的清雅朴素之美,体会作者对生命的认识是教学的重点;深入理解作者在感情的起伏变化中寄托的的生命感悟,并进行客观公允的评价是教学的难点。有关“序跋” “序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。?? 关于序的体裁知识 序的体裁,有的近似论说文,有的近似记叙问,后代有的还很像是抒情散文。例如《史记》中的书、表、传的序,都是在议论中夹着感慨,借以总结历史教训、表达作者的政治见解和对所记叙的人和事的态度。《战国策序》则历述从春秋到战国的转变,通过叙事表现作者的道德礼义观和对战国至秦之间君臣兴诈伪任刑法的看法,以及对纵横游说之士作品的评价。后来的“史序”便都是继承了汉代这类序文的传统。

抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作。例如王羲之的《兰亭集序》、李白的《春夜宴从弟桃李园序》等。这种序的抒情,也都离不开议论和叙事。王羲之?(303~361)东晋书法家、文学家。字逸少。会稽(今浙江绍兴)人。祖籍琅邪(今山东临沂)。初为秘书郎,征西将军庾亮引为参军,累迁长史。后拜宁远将军、江州刺史。复授护军将军,迁右军将军,会稽内史。因与扬州刺史王述不和,称病离郡,放情山水,弋钓自娱。以寿终。世称“王右军”。原有集10卷,已佚。张溥辑有《王右军集》2卷,见《汉魏六朝百三家集》。相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见到李斯、曹喜、锺繇、梁鹄等著名书法家的书迹,又在洛阳看到蔡邕书写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。王羲之所处的时代,楷书逐渐成熟,草书得到发展。他在此基础上,又博采众长,一变汉、魏以来质朴淳厚的书风,而创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能表现雄逸流动的艺术美。《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。由于他在书法上的成就和贡献,被后世誉为“书圣”。 关于《兰亭集序》 晋穆帝永和九年(公元353年)农历三月初三日,这天天朗气清,惠风和畅。王羲之与谢安、孙绰、谢万之遁、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客在兰亭修禊雅集。王羲之、孙绰等26人当场赋诗,共得37篇。王羲之将这些诗句汇集起来,编辑成一本《兰亭集》,并为此集作了一篇序,共324字。

王羲之为《兰亭集》写的序文,原来无题目,今题《兰亭集序》是后人所加。多音字:癸丑(guǐ) 会稽(kuài?? jī)

修禊事也(xì)

感慨系之(xì) ???????

曾不知老之将至(zēng)???

通假字:趣舍万殊(通“取”)???????????

古之视今亦由今之视昔(通“犹”) 理解下列字词

信可乐也

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

虽趣舍万殊

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也

不能喻之于怀

一俯一仰,形容时间极短通“取”即使,纵使 ……的原因 情趣实在、确实明白、理解列坐其次:

或取诸怀抱:

所以游目骋怀:它的旁边胸襟抱负用来解释下列词义,注意古今意义的不同指出下列词的用法和意义

少长咸集

一觞一咏

所以游目骋怀

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

形—名,年轻的人、年长的人名----动,喝酒使动,使…放纵、使…奔驰数词意动,把…看作一样形容词意动,把…看作相等指出下列句式特点

会于会稽山阴之兰亭

悟言一室之内…放浪形骸之外

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

不能喻之于怀

亦将有感于斯文状语后置,“于…”省略句(介词“于”)判断句(“为”)状语后置,“于怀”状语后置,“于斯文” 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会

稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸

集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急

湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,

虽无丝竹管弦之盛,都都长映衬kuài有德有才的人引之以之为.

之,指水.以为,作为弦乐器和管乐器,此处指音乐一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气

清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之

盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐

也。

指饮酒和赋诗能够深情此日,指三月三日结构助词,定语结构的标志可以尽的确,实在表判断语气词 古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。 流觞曲水古之“曲水流觞”处 当年王羲之邀集41位友人举行曲水流觞的地方。曲水全长30余米,想当年,王羲之与名士们列坐在曲水两旁,装有酒的杯子(称之为“觞”)在弯弯曲曲的水面上飘流,由于水流曲折,觞时流时停,按规定,觞停止在谁的面前,谁就得赋诗,否则就要罚酒。这既是一种游戏,又颇含雅兴,令人神往不己。直到今天,每年三月三日,有许多书法家、画家、文学家都会汇集此地,流觞曲水,借古人之地,抒现代人的豪情。 2、作者在第一自然段是怎样写景状物的,具体用了那些词语?此时心境如何?崇山峻岭茂林修竹清流激湍天朗气清惠风和畅快乐心境人众时美事趣兴雅作者依据什么说这次聚会“信可乐也”? 地胜信可乐也情真乐人众:群贤毕至,少长咸集地胜:崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右事趣:流觞曲水,一觞一咏时美:天朗气清,惠风和畅兴雅:仰观俯察,游目骋怀作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。 作者发出由衷的感叹,"信可乐也"。这实在是人生的极致。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。 理清背诵思路:记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙,最后由“是日地”领起描写游人的心境,抒发集会的心情。

要求:体会作者状物写景言简意赅、妙趣天成的特点,感受作者快乐的心境。集会盛况时间永和九年,岁在癸丑,暮春之初地点会稽山阴之兰亭事由修禊环境崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次天朗气清,惠风和畅人物一觞一咏,亦足以畅叙幽情信 可 乐 也群贤毕至,少长咸集 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至。或取诸怀抱,悟言一室之内或因寄所托,放浪形骸之外当其欣于所遇暂得于己,快然自足——有人将自己的心事在一室之内坦诚畅谈——有人将自己的情怀寄托于事物之中,无拘无束地生活——人们对于接触到的事物,暂时归属于自己而感到高兴,就高兴地自我满足起来及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣!向

之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以

之兴怀,况修短随 化,终期于尽!古人云:

“死生亦大矣”,岂不痛哉!

待到他们从前喜欢的事物动怀长短.

此处指人的寿命造化3、在第二自然段中,作者的思绪和心境有了怎样的变迁?(联想)岂不痛哉相聚的欢乐岂不痛哉!痛什么 ?!岂不痛哉人之相与,俯仰一世或取诸怀抱或因寄所托当其欣于所遇,快然自足 乐情随事迁,感慨系之 忧俯仰之间,已为陈迹修短随化,终期于尽死生亦大矣理清第二段思路:

理清第二段思路: 由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

首先来自永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

痛:对快乐人生的贪恋不满足、对乐境易逝的眷恋、对生命的短促无奈与伤感每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟

悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭

殇为妄作,后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴

怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。 原因明白,理解通”故”,乃,于是早死者称为”殇”当下集会的人不同此文"悲"什么? 悲夫!悲夫兴感之由 若合一契临文嗟悼 不能喻之于怀一死生为虚诞 齐彭殇为妄作后之视今 亦由今之视昔以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感理清思路:3、结尾部分从“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表达了作者怎样的思想感情? 作者认为生就是死,

死就是生,二者不得等

量齐观,暗含有生之年

应当做些实事,不宜空

谈玄理之意。理清思路:由读古人“兴感”之作时的体验“若合一契“说明古人也有感于死生;然后转入对人生世事的深入抒写,批判当前士大夫“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表现了王羲之抗拒人生虚幻的执著努力,随之又发出“后之视今,亦由今视昔,悲乎”的慨叹,可见作者对人生敏锐、深刻的感受中有一份对人生特别的热爱和执著,接着作者交代了《兰亭集》的成因“后之览者,亦将有敢于斯文”,总结全文。 妄作齐彭殇知故列叙时人录其所述后之览者将有感于斯文悲作序缘由一死生虚诞悲夫兴感之由 若合一契临文嗟悼 不能喻之于怀一死生为虚诞 齐彭殇为妄作后之视今 亦由今之视昔以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感 两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想,生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。 文章的思路:文章的思路:乐痛悲 东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。 “一死生”“齐彭殇”? 王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们"一生死生,齐彭殇",可我们不是神仙道人,是血肉之躯,要珍惜生命,士大夫当"兼济天下",去实现自己的抱负。 正因为我对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔者……"。我"悲"古人,因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。 人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。 人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。 作者并没有紧紧停留于对《兰亭集》的写作因由、过程、作者等情况的泛泛交待,而是在序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。写作的特色:文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验? 谈一谈:我认为王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,比如曹操、李白。曹操在诗中写道"人生几何,对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多",但这并不妨碍他成为乱世英雄,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。王羲之的文章多在是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。“人生苦短”无论对凡夫俗子,还是英雄伟人似乎都是一个万古恒新的话题。且不必说《古诗十九首》中的“人生天地间,忽如远行客”“人生寄一世,奄忽若飙尘”;也不必说汉武帝的“少壮几时奈老何”;就是一代伟人毛泽东不也发出“人生易老,天难老”的感叹吗?可以说,“人生苦短”是人类的一种普遍心态。 那么王羲之对此感慨万千,有什么不可呢?何况,作者并没有因人生短促、“人生无常”就醉生梦死,及时行乐,了此一生,而是以“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,暗含对人生的眷恋和热爱之情,这在玄学盛行,士大夫普遍崇尚老庄哲学的东晋是难能可贵的。 作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。 总结全文: 文中有些词语今天已经发展成了成语:

崇山峻岭、茂林修竹、

天朗气清、游目骋怀、

世殊事异、感慨系之、

放浪形骸。? 修禊事也 茂林修竹 况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛 俯察品类之盛

所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与重点实、虚词古代的一种风俗高长旁边,水边热闹繁多用来……的原因动词,穷尽交往或取诸怀抱,晤言一室之内

曾不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由 后之视今,亦由今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文有的人;会面乃,竟动词,至,及面对;明白,懂得本来;动词,看作一样动词,等同原因“犹”,如同,好像对;这1、请按下列要求找出与《兰亭集》有关的语句A、说诗的产生:课堂练习:B、说诗集的由来:C、说编集的意义: (“一觞一咏”)(“列叙时人,录其所述”)(“后之览者,亦将有感于斯文”) 2、下列句子中,有的写景,有的叙事,有的抒情,请分别指出。A、崇山峻岭,茂林修竹( )B、引以为流山曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一殇一咏,亦足以畅叙幽情。( )C、清流激湍,映带左右( )D、情随事迁,感慨系之( )E、临文嗟悼( ) 写景叙议写景抒情抒情3.为下列句子中加粗的字注音。

(1)岁在癸( ?)丑 ?(2)会稽( ?)山

(3)清流激湍( ?) ?(4)放浪形骸( ?)

(5)临文嗟( ?)悼 ?(6)游目骋( ?)怀

(7)修禊( ?)事也 ?(8)流觞( ?)曲水

(9)趣( ?)舍万殊 ?(10)晤( ?)言一室之内

4.下列句子中与“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”一句的修辞手法相同的一顶是: [ ?]

A.每览昔人兴感之由,若合一契

B.如今人为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

C.我令人望其气,皆为龙虎

D.一夫作难而七庙隳

借代D6.下列各句翻译正确的一项是: [ ?]

A.向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。

译:面对着欢乐的事,顷刻之间就成为过去的事。

B.固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

译:本来就知道把死和生看作一样是荒诞的,把长寿和短命看作一样也是虚妄的。

C.夫人之相与,俯仰一世。

译:人与人相交往,很快就度过一生。

D.后之视今,亦由今之视昔。

译:后人看待我们今天的人,也要根据我们今天的人看待前人的情况。 5.与“信可乐也”中的“信”相同的一句是: [ ?]

A.信言不美,美言不信

B.言必信,行必果

C.文信美矣

D.世儒学者好信师而是古

C言语真实讲信用实在,的确相信B