第23课《女娲造人》课件

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

袁珂

袁

珂

同学们,你们是否好奇人类的起源?今天,就让我们

一起来探索这个神秘而有趣的话题。在中国古代的神话传

说中,女娲用黄土塑造了人类,成为人类的创造者。让我

们一起走进《女娲造人》,感受女娲的智慧和力量,探索

人类生命的奥秘。

识记生字新词,积累“澄澈、疲惫不堪”等词语,复述故事情节。(重点)

把握女娲朴实感人的形象,体会神话的魅力。(重点)

理解联想与想象手法的运用,培养热爱祖国文化的感情。(难点)

2

1

3

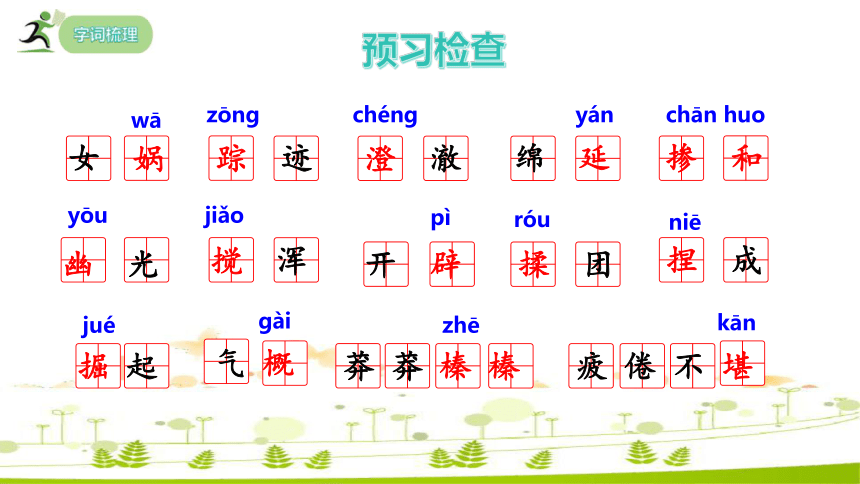

女 娲

wā

踪 迹

绵 延

澄 澈

yán

jué

掺 和

疲 倦 不 堪

搅 浑

开 辟

揉 团

捏 成

幽 光

zōnɡ

yōu

jiǎo

pì

róu

niē

chénɡ

ɡài

zhēn

预习检查

气 概

kān

chān huo

掘 起

莽 莽 榛 榛

(pì)开辟

(bì)复辟

(shěng)省事

(xǐng )省悟

(chuàng)创造

(chuāng)创伤

辟

省

创

(chéng)澄澈

(dèng )澄沙

澄

堪(kān)疲倦不堪

勘(kān)勘探

湛(zhàn)湛蓝

娲(wā )女娲

涡(wō)旋涡

掘(jué )掘土

倔(jué)倔强

崛(jué )崛起

蓬(péng)蓬勃

篷(péng)船篷

【开辟】本文指古代神话,谓盘古开天辟地。指宇宙开始。

【宇宙】包括地球及其他一切天体的无限空间。

【气概】在对待重大问题上表现出来的态度、举动或气势(指正直、豪迈的)。

【澄澈】清澈透明。

【掘起】挖起。

【掺和】掺杂混合在一起。

【绵延】延续不断。

【疲倦不堪】表示疲倦的程度很深。

【神通广大】本指法术广大无边,现用来形容本领极大,办法极多。

【眉开眼笑】形容高兴愉快的样子。

【莽莽榛榛】莽莽和榛榛两个词均用来形容草木丛生的样子。

【生气蓬勃】生命力旺盛。

【兴高采烈】兴致高,情绪热烈。

袁珂(kē)(1916—2001),四川新都人,神话学家。著有《中国古代神话》《中国神话传说》《古神话选释》《神话论文集》《神话故事新编》《山海经校注》等。《中国古代神话》是中国第一部较为系统的汉民族古代神话专著。

本文选自《神话故事新编》,原题为《女娲创造人类》。本文是根据古代有关“女娲造人”的记述改写的。作者以大胆、新奇的想象,在原有故事的基础上进行了富有人性化的演绎与扩充,使这个古老的神话传说充满生活气息,焕发出迷人的光彩。

女娲,中国上古神话中的创世女神。又称娲皇、女阴,史记女娲氏,是华夏民族人文先始,是福佑社稷之正神。相传女娲造人,以黃泥仿照自己抟土造人,创造人类社会并建立婚姻制度;因世间天塌地陷,于是熔彩石以补苍天,斩鳖足以立四极,留下了女娲补天的神话传说。

女娲还是一个创造万物的自然之神,神通广大,化生万物,每天至少能创造出七十样东西。她开世造物,因此被称为大地之母,是被民间广泛而又长久崇拜的创世神和始神。

。

神话

神话是民间文学的一种,是人类早期不自觉的艺术创作。由于远古时代生产力水平很低,人们不能科学地解释世界,便通过神话加以解释。所以神话并非现实生活的科学反映,而是人们以贫乏的生活经验为基础,借助想象和幻想把自然力和客观世界拟人化的结果。

中国神话是中华文化的瑰宝,通过口耳相传或书面文字记载等形式流传在寓言、小说、宗教、舞蹈、戏曲中,中国神话多数发生在很古老的三皇五帝时代。

神话大致分为三类——创世神话、自然神话、英雄神话,其中以创世神话最为重要。

。

神话的特点

(1)神话是原始人对自然和社会的认识。

(2)神话富有幻想的形式。

(3)神话中的人物形象都是神或半人半神。

正因为这样,所以神话具有丰富多彩的想象、奇妙的情节和感人的艺术力量。正如马克思说,它表现了“人类童年时代的天真”,具有“永久的魅力”。

1、用自己喜欢的方式阅读课文,思考问题:

(1)本文讲了一个什么故事?简要复述课文。

天地开辟以后,有一个女神叫女娲,她觉得天地之间很孤

独,所以想添点东西让它多一些生机,她用黄泥创造了人。之

后,女娲觉得用手揉泥造人太累了,就想到了挥藤造人,创造

出了大量的人。最后她又让男女搭配,让人类自己生生不息

繁衍下去。

(2)给课文划分层次,概括层意。

第一部分(1—4):女娲决定在天地间创造一种像自己的生物。

第二部分(5—16):写女娲造人的过程。

第三部分(17、18):女娲想出一个可以让人类长久绵延的好办

法,那就是男女配合,繁衍生息。

2、再读课文,说说故事主要情节。

孤独寂寞,她想创造一种像自己的生物加入到世间让世间显得生机勃勃

(1)女娲为什么造人?

让男人和女人配合创造后代。

(3)女娲怎样让人自己生生不息繁衍下去?

(2)女娲是怎么造人的?

① 揉泥造人

②挥腾造人

感人的神话,精彩的故事情节,离不开鲜明的人物

形象,我们来认识一下故事的主角:

女娲

3、女娲是一个女神,却处处显示出人的特性。细读课文,找出相关语句加以分析。

以“与其说女娲是一个人,不如说女娲是一个----”的格式,结合文本具体内容,分析女娲形象。

与其说女娲是一个神,不如说女娲是......

(1)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个人。

原野广阔,草木丛生,眼前的景象增加了女娲的孤独感。景物描写衬托出人物的心情,引出下文要在世间添点东西的想法,处处显出女娲身上人的特性。

有一天,大神女娲行走在这片莽莽榛榛的原野上,看看周围的景象,感到非常孤独。她觉得在这天地之间,应该添一点儿什么东西进去,让它生气勃勃起来才好。

(1)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个人。

动作描写。“拉”“伸”“搅浑”“挥洒”这一系列动词,生动、准确地写出了女娲挥藤洒泥造人的具体过程,体现出女娲的聪明智慧和非凡能力,彰显人的特性。

她从崖壁上拉下一条枯藤,伸入一个泥潭里,搅混了浑黄的泥浆,向地面上这么一挥洒,泥点儿溅落的地方,就出现了许多小小的叫着跳着的人儿,和先前用黄泥捏成的小人儿一般无二。

(1)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个人。

动作描写。“掘”“掺”“揉”等动词用得极其准确,刻画了女娲造人的一系列动作和过程,表现了女娲创造人类时的认真和执着,流露出人的特征,

想着,她就顺手从池边掘起一团黄泥,掺和了水,在手里揉团着,揉团着,揉团成了第一个娃娃样的小东西。

“黄泥”强调“黄”这一颜色,是为与我们的肤色像符合,使故事更容易被人们接受。

(2)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个少女。

这段话运用了动作、神态、心理描写等,塑造了一个活泼可爱、富有思想、充满活力与创造力的少女形象。

走呀走的,她走得有些疲倦了,偶然在一个池子旁边蹲下来。澄澈的池水照见了她的面容和身影:她笑,池水里的影子也向着她笑;她假装生气,池水里的影子也向着她生气。她忽然灵机一动:世间各种各样的生物都有了,单单没有像自己一样的生物,那为什么不创造一种像自己的生物来加入到世间呢?

(3)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个母亲。

她把这个小东西放到地面上。说也奇怪,这个泥捏的小家伙,刚一接触到地面,马上就活了起来,并且一开口就喊 “妈妈!”

人类落地后,开口就喊“妈妈”,这种喜悦感体现了人类自身对获得生命的欢呼,说明母亲孕育生命的重要性,表达了对母亲的爱。一声“妈妈”的呼唤,使死寂的世界获得了生机,更充满了世间的温情爱意。

(3)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个母亲。

女娲看着她亲手创造的这个聪明美丽的生物,又听见“妈妈”的喊声,不由得满心欢喜,眉开眼笑。

神态、动作描写。“满心欢喜”“眉开眼笑”等词把母亲面对孩子慈爱的笑,惟妙惟肖地刻画出来。使读者觉得女娲不再是一个无喜无悲、高高在上的神,而是一个有着喜怒哀乐,给人以母亲般的亲切温柔之感。

(3)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个母亲。

运用反复的修辞手法,强调体女娲不辞辛劳、夜以继日地劳动,一位勤劳母亲的形象跃然纸上。

她工作着,工作着,一直工作到晚霞布满天空,星星和月亮射出幽光。

“终于”体现了女娲思索之苦、思索时间之长;“绵延”写出了人类繁衍的延续不断。为解决人类的延续问题,女娲让男女配合,繁衍生息。这一想象非常奇特,体现了女娲既有神的威力,又有人的思想,使故事自然而真实。

后来她终于想出了一个办法,就是把那些小人儿分为男女,让男人和女人配合起来,叫他们自己去创造后代,担负起养育婴儿的责任。这样,人类就世世代代绵延下来,并且一天比一天加多了。

4、结合文本内容,分析女娲的“神”性与“人”性

一天变化七十次

揉黄泥造人

挥洒泥浆造人

…………

寂寞孤独

自豪欣慰

忙碌疲倦

…………

“神”的非凡能力和神奇方法

“人”的心理、情感、活动

(奇异神力)

(丰富情感)

4、女娲的“神”性与“人”性

1、作者运用怎样的联想和想象,才塑造了这个既有着奇异神力,又有着丰富情感的女神

大胆奇特的联想和想象成就了女娲抟土成人、洒泥成人的神力;而合情合理的联想和想象赋予了女娲聪明勤劳、有喜有悲的人性。这样才使得女娲的形象,既神奇又符合人类社会的情理。所以联想和想象要大胆奇特,却又不能随心所欲、任意发挥、不受限制,还要合情合理。

2、联想和想象既要大胆奇特,又要合情合理。文中批注2“说也奇怪”是神话、童话等作品中常用的话。在第六段中就出现了这样的话,作者为什么要这么说

“说也奇怪”是作者发挥想象、虚构情节所作的强调,这句话后面的内容是想象的关键环节,比如文中的这个泥捏的小家伙一接触到地面就活了起来,并且一开口就喊“妈妈”,这种超乎寻常的情节设置,强调了故事的奇幻和不可思议。这样的描述也使得故事更加生动有趣,给读者留下深刻的印象,增强了故事的神秘感、吸引力和可读性。

她把这个小东西放到地面上。说也奇怪,这个泥捏的小家伙,刚一接触到地面,马上就活了起来,并且一开口就喊:“妈妈!”

3、课文中有很多非常神奇、不可思议情节?试着加上“说也奇怪”读一读。

①说也奇怪,她一天当中能够变化七十次。

②说也奇怪,她就顺手从池边掘起一团黄泥,掺和了水,在手里揉团着,揉团着,揉团成了第一个娃娃样的小东西。

③说也奇怪,人的身体虽然小,但据说因为是神创造的,相貌举止也有些像神,和飞的鸟、爬的兽都不同,看上去有一种管理宇宙的非凡的气概。

④说也奇怪,泥点溅落的地方,就出现了许多小小的叫着跳着的小人儿,和先前用黄泥捏成的小人儿一般无二。

4、女娲用黃泥造人,而我们常把土地比作母亲,这样的“巧合”的情节,你还发现了哪些?

我发现了作者想象创造人类的女娲是一位女性形象,这与中国最初的母系社会由女性主导的现实“巧合”。

我发现女娲造人的想象和母亲繁衍后代的现实如出一辙,只是数量上夸大了。

我发现无论是现实生活中“人”在出生后,本能地开口就叫“妈妈”,还是在古老的神话传说里,女娲捏泥造人时,那些泥人一开口就喊“妈妈”,都表现出一种对母亲深深的依恋,这种“巧合”实在令人感慨。

5、你能从这些“巧合”读出什么

从女娲用黄泥造人的传说中,我们可以读出人类与大地之间的紧密联系。在许多文化中,人类是由神或神祇创造的,而女娲用黄泥造人的故事则强调了人类与大地的血肉相连。这种联系体现了人类对大地的依赖和敬畏,也反映了人类对生命起源的探索和想象。

将土地比作母亲,进一步强调了大地母亲的象征意义。土地孕育了万物,为人类提供了生存和发展的基础,就像母亲一样给予我们生命和养育。这种比喻表达了人类对大地的感激和敬爱,也反映了人类对母性、生命和繁衍的认知和尊重。

人类与大地情深意长,大地是生命之源,犹如慈母。我们需珍爱大地,呵护环境,感激自然馈赠。同时,尊崇母性,敬畏生命,传承生育之恩,更要弘扬人类文化,让其熠熠生辉。让我们携手共筑和谐家园,守护这片生命的摇篮。

俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人。务剧,力

不暇供,乃引组于泥中,举以为人。故富贵者,黄土人也;贫

贱者凡庸者,组人也。

女娲祷神祠,祈而为女媒,因置婚姻。

6、本文根据《风俗通》的相关记载改写,作者发挥想象在原来人物塑造基础上增添了哪些内容

增添了女娲造人的动机和过程描述。原文只简单提及女娲抟黄土作人,而改写后的故事则描述了女娲造人的动机和过程更为详细。女娲在天地开辟之后,发现没有人民,于是她开始用黄土塑造人类。由于工作繁重,她的力量不足以供应所有的人形黄土,于是她引来一条绳子深入泥中,举起泥巴甩出,泥巴便变成了人。这样的描述更加生动形象,让读者能够更好地理解女娲造人的过程。

改写后的故事中,女娲被描绘成一个勤劳、智慧、有创造力的神祇。她不仅创造了人类,还为人类的婚姻制度作出了贡献。此外,故事中还提到富贵之人是由黄土塑造而成,而贫贱者、凡庸者则是由于女娲用绳子甩出的泥巴所形成,这样的细节增加了故事的趣味性和神秘感。

增加了女娲祈求神灵赐予婚姻的情节。在改写后的故事中,女娲不仅创造了人类,还为人类的婚姻制度作出了努力。她祷告神祠,祈求神灵赐予人类婚姻的智慧,并因此成为了女性的媒人,从而设置了婚姻的制度。这一情节的增加,使得女娲的形象更加完整和立体,也使得故事更加具有教育和启示意义。

我发现袁珂的文章添加了对女娲心理的描写:在苍茫的大地上只有她一人时的孤独苦闷,造人过程中的忙碌疲惫,看到成果时的自豪欣慰……让我们看到了一个真真实实的和人类一样有着喜怒哀乐的人类母亲形象。

袁珂的文章还丰富了原文的内容,比如描写造人过程,文言只有一句“乃引短于泥中,举以为人。但是文章却用了一大段进行描写“她从崖壁上拉下一条枯藤,伸入一个泥潭里,搅混了浑黃的泥浆,向地面这么一挥洒,泥点儿溅落的地方,就出现了许多小小的叫着跳着的人儿,和先前用黄泥捏成的小人儿一般无二。”“拉下”“伸入”“搅拌”“挥洒”一系列动作的描写,写出了女娲的非凡神力和神奇的创造力。

文中增加了女娲临水顾影的情节,“偶然在一个池子旁边蹲下来。清澈的池水照见了她的面容和身影”,看出她和所有的女子一样有着爱美的天性。

课文删去“故富贵者,黄土人也;贫贱者,人也”这

部分内容,因为作者认为这几句反映了富贵贫贱的等级

观念,给神话打上了阶级的烙印。

6、本文根据《风俗通》的相关记载改写,作者发挥想象,在原来人物塑造基础上删减了哪些内容

《风俗通》中的有关女娲造人的故事非常简略。作者增添了造人动机的产生、造人的具体过程、人被造出来后欢欣喜悦的场面、 人类自己繁衍生息、女娲的心理活动及喜怒哀乐的情绪等,并展开了丰富而又合理的想象。

课文中对女娲人性化的描写,最能见出作者的想象力。

课文删去“故富贵者,黄土人也;贫贱者,人也”这部分内容。

改写后的故事在原来人物塑造的基础上,增添了更多的细节和情节,使得故事更加生动、有趣、富有教育意义。

本文记述了女娲造人的全过程,塑造了一个既有神性,又具有勤劳、智慧、伟大等人类母亲特点的女娲形象,表现了远古时代人类对自身起源的好奇和探索。

这节课通过讲述女娲用黄土造人的故事,让我们了解到人类与大自然的紧密联系,以及母爱的伟大。通过学习和分析,我们深入理解了故事所蕴含的深刻意义,并应该珍惜大自然、保护环境,传承和发扬人类的文化和价值观。

①想象丰富,贴近生活。

夸张而又合理的想象是本文一个鲜明的特点。开头一段写皇帝酷爱穿着打扮,竟然到了每一天每一点钟都要换一套衣服的地步。用这样夸张的方式开头,不仅一开始就让读者对皇帝虚荣、愚蠢的性格特点有所认识,而且顺理成章地推出了整个骗局故事。

②重点突出,描写细腻。

本文对女娲造人的整个过程进行了详细的描述,对人诞生前的世间的状况则一笔带过。而写女娲造人的过程时,详写揉泥成团造人,略写挥藤洒泥造人,很好地突出了女娲的形象,避免了不必要的重复。文章细致刻画了女娲的心理、动作神态等,表现了女娲的勤劳、智慧与仁爱。

③详略得当,重点突出。

文章在叙述多件事情时,详略得当,重点突出。人来到世间的过程,是本文的重点,所以作者对女娲造人的过程和方法详写,对造人之前的世界景象则略写。两种造人方法,作者详写了第一种,略写了第二种。这是因为第一种方法更能体现女娲造人的精神,也是第二种方法的基础,这样安排突出了重点。

具体过程

繁衍方法:

造人原因:

女娲造人

勤劳

智慧

伟大

寂寞荒凉,添点生气

揉泥成团造人

挥藤洒泥造人

男女配合,创造后代

1、课外阅读中国古代神话故事。

2、请同学们展开大胆新奇合理的想象,就女娲造人的原因、方法、

情感等某一个方面来改编“女娲造人”的故事。

女娲造人

一天,女娲大神漫步于葱郁林间,心中怀揣着对生命的无限渴望。她凝视着轻轻摇曳的树叶,忽生奇想。女娲轻启朱唇,对着一片翠绿的叶子缓缓吹气,那气息中蕴含着天地精华与她的深切期盼。随着气流的注入,树叶竟渐渐幻化成形,化作了一个灵动活泼的小人儿。小人儿睁开眼,好奇地打量着四周,对女娲露出了纯真的笑容。从此,女娲便以树叶为媒介,不断吹气造人,赋予了大地无尽的生机与欢笑。人们在大地上繁衍生息,传承着女娲赋予的智慧与勇气。

女娲造人

远古时代,宇宙初开,大地荒凉,万物待兴。女娲,慈悲的创世之神,见世间独缺生灵,心生怜悯。她漫步于原野,见花儿娇艳欲滴,树枝蜿蜒多姿,心中忽生奇想。于是,女娲轻挥衣袖,采撷最绚烂的花朵与最柔韧的枝条。以花为肤,绚烂多彩;以枝为骨,坚韧不拔。融合神力,细细雕琢。每一个生命都在她指尖跃动,仿佛蕴含着大自然的韵律与希望。这些由花儿与树枝幻化而成的人,拥有了爱与被爱的能力,赋予了生命与智慧,他们在大地上欢笑奔跑,繁衍生息。从此,世间有了人类,花儿与树枝的灵韵,也永远流淌在人类的血脉之中。

袁珂

袁

珂

同学们,你们是否好奇人类的起源?今天,就让我们

一起来探索这个神秘而有趣的话题。在中国古代的神话传

说中,女娲用黄土塑造了人类,成为人类的创造者。让我

们一起走进《女娲造人》,感受女娲的智慧和力量,探索

人类生命的奥秘。

识记生字新词,积累“澄澈、疲惫不堪”等词语,复述故事情节。(重点)

把握女娲朴实感人的形象,体会神话的魅力。(重点)

理解联想与想象手法的运用,培养热爱祖国文化的感情。(难点)

2

1

3

女 娲

wā

踪 迹

绵 延

澄 澈

yán

jué

掺 和

疲 倦 不 堪

搅 浑

开 辟

揉 团

捏 成

幽 光

zōnɡ

yōu

jiǎo

pì

róu

niē

chénɡ

ɡài

zhēn

预习检查

气 概

kān

chān huo

掘 起

莽 莽 榛 榛

(pì)开辟

(bì)复辟

(shěng)省事

(xǐng )省悟

(chuàng)创造

(chuāng)创伤

辟

省

创

(chéng)澄澈

(dèng )澄沙

澄

堪(kān)疲倦不堪

勘(kān)勘探

湛(zhàn)湛蓝

娲(wā )女娲

涡(wō)旋涡

掘(jué )掘土

倔(jué)倔强

崛(jué )崛起

蓬(péng)蓬勃

篷(péng)船篷

【开辟】本文指古代神话,谓盘古开天辟地。指宇宙开始。

【宇宙】包括地球及其他一切天体的无限空间。

【气概】在对待重大问题上表现出来的态度、举动或气势(指正直、豪迈的)。

【澄澈】清澈透明。

【掘起】挖起。

【掺和】掺杂混合在一起。

【绵延】延续不断。

【疲倦不堪】表示疲倦的程度很深。

【神通广大】本指法术广大无边,现用来形容本领极大,办法极多。

【眉开眼笑】形容高兴愉快的样子。

【莽莽榛榛】莽莽和榛榛两个词均用来形容草木丛生的样子。

【生气蓬勃】生命力旺盛。

【兴高采烈】兴致高,情绪热烈。

袁珂(kē)(1916—2001),四川新都人,神话学家。著有《中国古代神话》《中国神话传说》《古神话选释》《神话论文集》《神话故事新编》《山海经校注》等。《中国古代神话》是中国第一部较为系统的汉民族古代神话专著。

本文选自《神话故事新编》,原题为《女娲创造人类》。本文是根据古代有关“女娲造人”的记述改写的。作者以大胆、新奇的想象,在原有故事的基础上进行了富有人性化的演绎与扩充,使这个古老的神话传说充满生活气息,焕发出迷人的光彩。

女娲,中国上古神话中的创世女神。又称娲皇、女阴,史记女娲氏,是华夏民族人文先始,是福佑社稷之正神。相传女娲造人,以黃泥仿照自己抟土造人,创造人类社会并建立婚姻制度;因世间天塌地陷,于是熔彩石以补苍天,斩鳖足以立四极,留下了女娲补天的神话传说。

女娲还是一个创造万物的自然之神,神通广大,化生万物,每天至少能创造出七十样东西。她开世造物,因此被称为大地之母,是被民间广泛而又长久崇拜的创世神和始神。

。

神话

神话是民间文学的一种,是人类早期不自觉的艺术创作。由于远古时代生产力水平很低,人们不能科学地解释世界,便通过神话加以解释。所以神话并非现实生活的科学反映,而是人们以贫乏的生活经验为基础,借助想象和幻想把自然力和客观世界拟人化的结果。

中国神话是中华文化的瑰宝,通过口耳相传或书面文字记载等形式流传在寓言、小说、宗教、舞蹈、戏曲中,中国神话多数发生在很古老的三皇五帝时代。

神话大致分为三类——创世神话、自然神话、英雄神话,其中以创世神话最为重要。

。

神话的特点

(1)神话是原始人对自然和社会的认识。

(2)神话富有幻想的形式。

(3)神话中的人物形象都是神或半人半神。

正因为这样,所以神话具有丰富多彩的想象、奇妙的情节和感人的艺术力量。正如马克思说,它表现了“人类童年时代的天真”,具有“永久的魅力”。

1、用自己喜欢的方式阅读课文,思考问题:

(1)本文讲了一个什么故事?简要复述课文。

天地开辟以后,有一个女神叫女娲,她觉得天地之间很孤

独,所以想添点东西让它多一些生机,她用黄泥创造了人。之

后,女娲觉得用手揉泥造人太累了,就想到了挥藤造人,创造

出了大量的人。最后她又让男女搭配,让人类自己生生不息

繁衍下去。

(2)给课文划分层次,概括层意。

第一部分(1—4):女娲决定在天地间创造一种像自己的生物。

第二部分(5—16):写女娲造人的过程。

第三部分(17、18):女娲想出一个可以让人类长久绵延的好办

法,那就是男女配合,繁衍生息。

2、再读课文,说说故事主要情节。

孤独寂寞,她想创造一种像自己的生物加入到世间让世间显得生机勃勃

(1)女娲为什么造人?

让男人和女人配合创造后代。

(3)女娲怎样让人自己生生不息繁衍下去?

(2)女娲是怎么造人的?

① 揉泥造人

②挥腾造人

感人的神话,精彩的故事情节,离不开鲜明的人物

形象,我们来认识一下故事的主角:

女娲

3、女娲是一个女神,却处处显示出人的特性。细读课文,找出相关语句加以分析。

以“与其说女娲是一个人,不如说女娲是一个----”的格式,结合文本具体内容,分析女娲形象。

与其说女娲是一个神,不如说女娲是......

(1)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个人。

原野广阔,草木丛生,眼前的景象增加了女娲的孤独感。景物描写衬托出人物的心情,引出下文要在世间添点东西的想法,处处显出女娲身上人的特性。

有一天,大神女娲行走在这片莽莽榛榛的原野上,看看周围的景象,感到非常孤独。她觉得在这天地之间,应该添一点儿什么东西进去,让它生气勃勃起来才好。

(1)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个人。

动作描写。“拉”“伸”“搅浑”“挥洒”这一系列动词,生动、准确地写出了女娲挥藤洒泥造人的具体过程,体现出女娲的聪明智慧和非凡能力,彰显人的特性。

她从崖壁上拉下一条枯藤,伸入一个泥潭里,搅混了浑黄的泥浆,向地面上这么一挥洒,泥点儿溅落的地方,就出现了许多小小的叫着跳着的人儿,和先前用黄泥捏成的小人儿一般无二。

(1)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个人。

动作描写。“掘”“掺”“揉”等动词用得极其准确,刻画了女娲造人的一系列动作和过程,表现了女娲创造人类时的认真和执着,流露出人的特征,

想着,她就顺手从池边掘起一团黄泥,掺和了水,在手里揉团着,揉团着,揉团成了第一个娃娃样的小东西。

“黄泥”强调“黄”这一颜色,是为与我们的肤色像符合,使故事更容易被人们接受。

(2)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个少女。

这段话运用了动作、神态、心理描写等,塑造了一个活泼可爱、富有思想、充满活力与创造力的少女形象。

走呀走的,她走得有些疲倦了,偶然在一个池子旁边蹲下来。澄澈的池水照见了她的面容和身影:她笑,池水里的影子也向着她笑;她假装生气,池水里的影子也向着她生气。她忽然灵机一动:世间各种各样的生物都有了,单单没有像自己一样的生物,那为什么不创造一种像自己的生物来加入到世间呢?

(3)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个母亲。

她把这个小东西放到地面上。说也奇怪,这个泥捏的小家伙,刚一接触到地面,马上就活了起来,并且一开口就喊 “妈妈!”

人类落地后,开口就喊“妈妈”,这种喜悦感体现了人类自身对获得生命的欢呼,说明母亲孕育生命的重要性,表达了对母亲的爱。一声“妈妈”的呼唤,使死寂的世界获得了生机,更充满了世间的温情爱意。

(3)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个母亲。

女娲看着她亲手创造的这个聪明美丽的生物,又听见“妈妈”的喊声,不由得满心欢喜,眉开眼笑。

神态、动作描写。“满心欢喜”“眉开眼笑”等词把母亲面对孩子慈爱的笑,惟妙惟肖地刻画出来。使读者觉得女娲不再是一个无喜无悲、高高在上的神,而是一个有着喜怒哀乐,给人以母亲般的亲切温柔之感。

(3)与其说女娲是一个神,不如说女娲是一个母亲。

运用反复的修辞手法,强调体女娲不辞辛劳、夜以继日地劳动,一位勤劳母亲的形象跃然纸上。

她工作着,工作着,一直工作到晚霞布满天空,星星和月亮射出幽光。

“终于”体现了女娲思索之苦、思索时间之长;“绵延”写出了人类繁衍的延续不断。为解决人类的延续问题,女娲让男女配合,繁衍生息。这一想象非常奇特,体现了女娲既有神的威力,又有人的思想,使故事自然而真实。

后来她终于想出了一个办法,就是把那些小人儿分为男女,让男人和女人配合起来,叫他们自己去创造后代,担负起养育婴儿的责任。这样,人类就世世代代绵延下来,并且一天比一天加多了。

4、结合文本内容,分析女娲的“神”性与“人”性

一天变化七十次

揉黄泥造人

挥洒泥浆造人

…………

寂寞孤独

自豪欣慰

忙碌疲倦

…………

“神”的非凡能力和神奇方法

“人”的心理、情感、活动

(奇异神力)

(丰富情感)

4、女娲的“神”性与“人”性

1、作者运用怎样的联想和想象,才塑造了这个既有着奇异神力,又有着丰富情感的女神

大胆奇特的联想和想象成就了女娲抟土成人、洒泥成人的神力;而合情合理的联想和想象赋予了女娲聪明勤劳、有喜有悲的人性。这样才使得女娲的形象,既神奇又符合人类社会的情理。所以联想和想象要大胆奇特,却又不能随心所欲、任意发挥、不受限制,还要合情合理。

2、联想和想象既要大胆奇特,又要合情合理。文中批注2“说也奇怪”是神话、童话等作品中常用的话。在第六段中就出现了这样的话,作者为什么要这么说

“说也奇怪”是作者发挥想象、虚构情节所作的强调,这句话后面的内容是想象的关键环节,比如文中的这个泥捏的小家伙一接触到地面就活了起来,并且一开口就喊“妈妈”,这种超乎寻常的情节设置,强调了故事的奇幻和不可思议。这样的描述也使得故事更加生动有趣,给读者留下深刻的印象,增强了故事的神秘感、吸引力和可读性。

她把这个小东西放到地面上。说也奇怪,这个泥捏的小家伙,刚一接触到地面,马上就活了起来,并且一开口就喊:“妈妈!”

3、课文中有很多非常神奇、不可思议情节?试着加上“说也奇怪”读一读。

①说也奇怪,她一天当中能够变化七十次。

②说也奇怪,她就顺手从池边掘起一团黄泥,掺和了水,在手里揉团着,揉团着,揉团成了第一个娃娃样的小东西。

③说也奇怪,人的身体虽然小,但据说因为是神创造的,相貌举止也有些像神,和飞的鸟、爬的兽都不同,看上去有一种管理宇宙的非凡的气概。

④说也奇怪,泥点溅落的地方,就出现了许多小小的叫着跳着的小人儿,和先前用黄泥捏成的小人儿一般无二。

4、女娲用黃泥造人,而我们常把土地比作母亲,这样的“巧合”的情节,你还发现了哪些?

我发现了作者想象创造人类的女娲是一位女性形象,这与中国最初的母系社会由女性主导的现实“巧合”。

我发现女娲造人的想象和母亲繁衍后代的现实如出一辙,只是数量上夸大了。

我发现无论是现实生活中“人”在出生后,本能地开口就叫“妈妈”,还是在古老的神话传说里,女娲捏泥造人时,那些泥人一开口就喊“妈妈”,都表现出一种对母亲深深的依恋,这种“巧合”实在令人感慨。

5、你能从这些“巧合”读出什么

从女娲用黄泥造人的传说中,我们可以读出人类与大地之间的紧密联系。在许多文化中,人类是由神或神祇创造的,而女娲用黄泥造人的故事则强调了人类与大地的血肉相连。这种联系体现了人类对大地的依赖和敬畏,也反映了人类对生命起源的探索和想象。

将土地比作母亲,进一步强调了大地母亲的象征意义。土地孕育了万物,为人类提供了生存和发展的基础,就像母亲一样给予我们生命和养育。这种比喻表达了人类对大地的感激和敬爱,也反映了人类对母性、生命和繁衍的认知和尊重。

人类与大地情深意长,大地是生命之源,犹如慈母。我们需珍爱大地,呵护环境,感激自然馈赠。同时,尊崇母性,敬畏生命,传承生育之恩,更要弘扬人类文化,让其熠熠生辉。让我们携手共筑和谐家园,守护这片生命的摇篮。

俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人。务剧,力

不暇供,乃引组于泥中,举以为人。故富贵者,黄土人也;贫

贱者凡庸者,组人也。

女娲祷神祠,祈而为女媒,因置婚姻。

6、本文根据《风俗通》的相关记载改写,作者发挥想象在原来人物塑造基础上增添了哪些内容

增添了女娲造人的动机和过程描述。原文只简单提及女娲抟黄土作人,而改写后的故事则描述了女娲造人的动机和过程更为详细。女娲在天地开辟之后,发现没有人民,于是她开始用黄土塑造人类。由于工作繁重,她的力量不足以供应所有的人形黄土,于是她引来一条绳子深入泥中,举起泥巴甩出,泥巴便变成了人。这样的描述更加生动形象,让读者能够更好地理解女娲造人的过程。

改写后的故事中,女娲被描绘成一个勤劳、智慧、有创造力的神祇。她不仅创造了人类,还为人类的婚姻制度作出了贡献。此外,故事中还提到富贵之人是由黄土塑造而成,而贫贱者、凡庸者则是由于女娲用绳子甩出的泥巴所形成,这样的细节增加了故事的趣味性和神秘感。

增加了女娲祈求神灵赐予婚姻的情节。在改写后的故事中,女娲不仅创造了人类,还为人类的婚姻制度作出了努力。她祷告神祠,祈求神灵赐予人类婚姻的智慧,并因此成为了女性的媒人,从而设置了婚姻的制度。这一情节的增加,使得女娲的形象更加完整和立体,也使得故事更加具有教育和启示意义。

我发现袁珂的文章添加了对女娲心理的描写:在苍茫的大地上只有她一人时的孤独苦闷,造人过程中的忙碌疲惫,看到成果时的自豪欣慰……让我们看到了一个真真实实的和人类一样有着喜怒哀乐的人类母亲形象。

袁珂的文章还丰富了原文的内容,比如描写造人过程,文言只有一句“乃引短于泥中,举以为人。但是文章却用了一大段进行描写“她从崖壁上拉下一条枯藤,伸入一个泥潭里,搅混了浑黃的泥浆,向地面这么一挥洒,泥点儿溅落的地方,就出现了许多小小的叫着跳着的人儿,和先前用黄泥捏成的小人儿一般无二。”“拉下”“伸入”“搅拌”“挥洒”一系列动作的描写,写出了女娲的非凡神力和神奇的创造力。

文中增加了女娲临水顾影的情节,“偶然在一个池子旁边蹲下来。清澈的池水照见了她的面容和身影”,看出她和所有的女子一样有着爱美的天性。

课文删去“故富贵者,黄土人也;贫贱者,人也”这

部分内容,因为作者认为这几句反映了富贵贫贱的等级

观念,给神话打上了阶级的烙印。

6、本文根据《风俗通》的相关记载改写,作者发挥想象,在原来人物塑造基础上删减了哪些内容

《风俗通》中的有关女娲造人的故事非常简略。作者增添了造人动机的产生、造人的具体过程、人被造出来后欢欣喜悦的场面、 人类自己繁衍生息、女娲的心理活动及喜怒哀乐的情绪等,并展开了丰富而又合理的想象。

课文中对女娲人性化的描写,最能见出作者的想象力。

课文删去“故富贵者,黄土人也;贫贱者,人也”这部分内容。

改写后的故事在原来人物塑造的基础上,增添了更多的细节和情节,使得故事更加生动、有趣、富有教育意义。

本文记述了女娲造人的全过程,塑造了一个既有神性,又具有勤劳、智慧、伟大等人类母亲特点的女娲形象,表现了远古时代人类对自身起源的好奇和探索。

这节课通过讲述女娲用黄土造人的故事,让我们了解到人类与大自然的紧密联系,以及母爱的伟大。通过学习和分析,我们深入理解了故事所蕴含的深刻意义,并应该珍惜大自然、保护环境,传承和发扬人类的文化和价值观。

①想象丰富,贴近生活。

夸张而又合理的想象是本文一个鲜明的特点。开头一段写皇帝酷爱穿着打扮,竟然到了每一天每一点钟都要换一套衣服的地步。用这样夸张的方式开头,不仅一开始就让读者对皇帝虚荣、愚蠢的性格特点有所认识,而且顺理成章地推出了整个骗局故事。

②重点突出,描写细腻。

本文对女娲造人的整个过程进行了详细的描述,对人诞生前的世间的状况则一笔带过。而写女娲造人的过程时,详写揉泥成团造人,略写挥藤洒泥造人,很好地突出了女娲的形象,避免了不必要的重复。文章细致刻画了女娲的心理、动作神态等,表现了女娲的勤劳、智慧与仁爱。

③详略得当,重点突出。

文章在叙述多件事情时,详略得当,重点突出。人来到世间的过程,是本文的重点,所以作者对女娲造人的过程和方法详写,对造人之前的世界景象则略写。两种造人方法,作者详写了第一种,略写了第二种。这是因为第一种方法更能体现女娲造人的精神,也是第二种方法的基础,这样安排突出了重点。

具体过程

繁衍方法:

造人原因:

女娲造人

勤劳

智慧

伟大

寂寞荒凉,添点生气

揉泥成团造人

挥藤洒泥造人

男女配合,创造后代

1、课外阅读中国古代神话故事。

2、请同学们展开大胆新奇合理的想象,就女娲造人的原因、方法、

情感等某一个方面来改编“女娲造人”的故事。

女娲造人

一天,女娲大神漫步于葱郁林间,心中怀揣着对生命的无限渴望。她凝视着轻轻摇曳的树叶,忽生奇想。女娲轻启朱唇,对着一片翠绿的叶子缓缓吹气,那气息中蕴含着天地精华与她的深切期盼。随着气流的注入,树叶竟渐渐幻化成形,化作了一个灵动活泼的小人儿。小人儿睁开眼,好奇地打量着四周,对女娲露出了纯真的笑容。从此,女娲便以树叶为媒介,不断吹气造人,赋予了大地无尽的生机与欢笑。人们在大地上繁衍生息,传承着女娲赋予的智慧与勇气。

女娲造人

远古时代,宇宙初开,大地荒凉,万物待兴。女娲,慈悲的创世之神,见世间独缺生灵,心生怜悯。她漫步于原野,见花儿娇艳欲滴,树枝蜿蜒多姿,心中忽生奇想。于是,女娲轻挥衣袖,采撷最绚烂的花朵与最柔韧的枝条。以花为肤,绚烂多彩;以枝为骨,坚韧不拔。融合神力,细细雕琢。每一个生命都在她指尖跃动,仿佛蕴含着大自然的韵律与希望。这些由花儿与树枝幻化而成的人,拥有了爱与被爱的能力,赋予了生命与智慧,他们在大地上欢笑奔跑,繁衍生息。从此,世间有了人类,花儿与树枝的灵韵,也永远流淌在人类的血脉之中。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首