2025届高考地理二轮题型分类突破:题型4 比较类

文档属性

| 名称 | 2025届高考地理二轮题型分类突破:题型4 比较类 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 541.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

题型4 比较类

比较型选择题以区域差异、地理事物及现象的发展演变或发展方式差异等为基础,考查考生分析材料的能力及区域认知的学科素养。

比较型试题的设问比较简单,一般都是与什么相比。

在分析区域差异时,需要关注所分析地区的位置,提取区域特征进行对比验证,同时由于不同尺度下突出的特征存在差异,需要关注尺度差异。

地理事物及现象的发展演变主要通过图表的形式呈现,对比不同时间条件下地理事物、现象的发展变化,分析原因则是更高水平的要求。

发展方式的差异多是在原有发展模式的基础上,新发展模式的意义、成效的体现。

三种考查形式

1.区域差异

区域差异在此处归纳更多的是区域特征的分析对比。地理位置是分析区域特征的基础,同时要学会尺度转化,学会从中小尺度分析地理要素的差异。

2.地理事物、现象的发展演变

地理事物的发展演变多从时间角度论述,将不同阶段的地理事物作对比,分析其主要的变化特点;地理现象则侧重不同时间的结果差异,分析在某时间该结果的成因,因此要特别注重时间的论证。

3.发展方式的变化对比

发展方式的变化对比注重方式的差异及结果效应的产生,解题时要特别注意新旧方式的差异,注意对突出变化特点的解读。

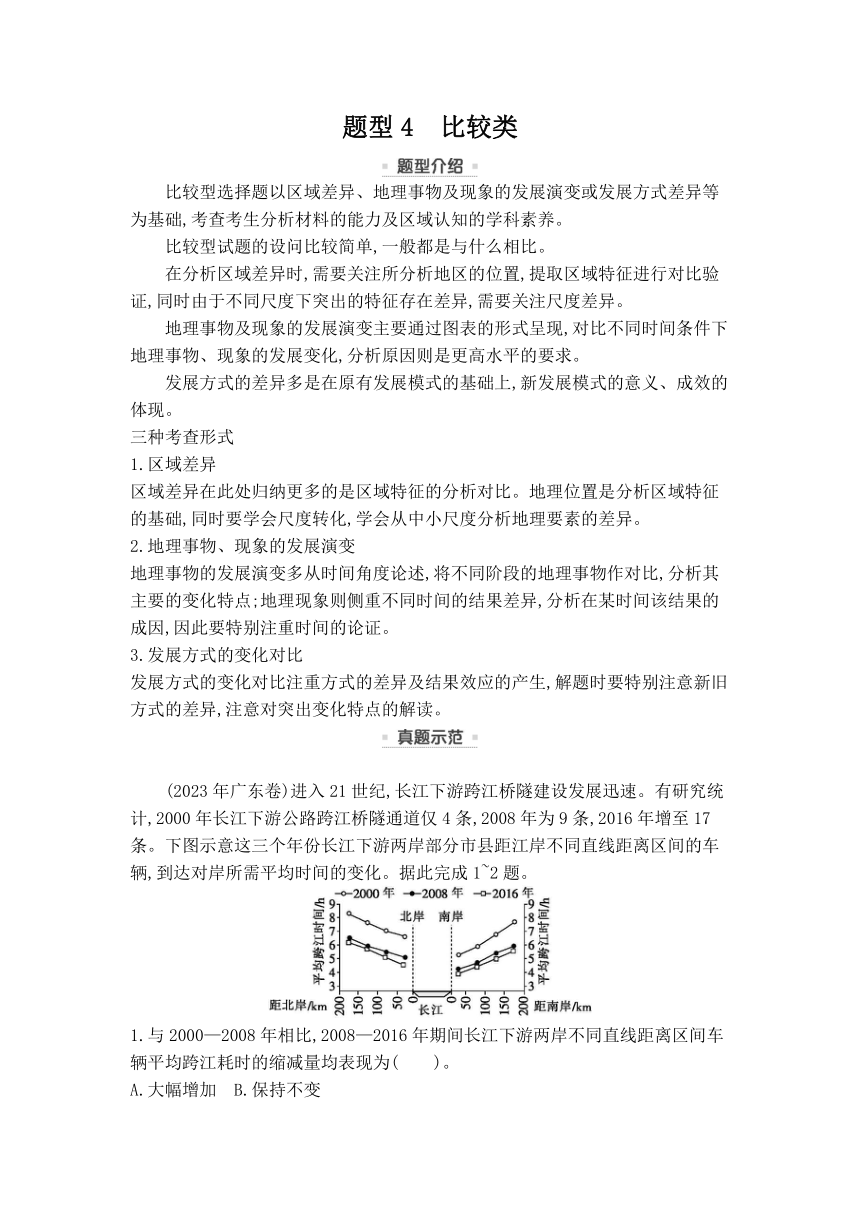

(2023年广东卷)进入21世纪,长江下游跨江桥隧建设发展迅速。有研究统计,2000年长江下游公路跨江桥隧通道仅4条,2008年为9条,2016年增至17条。下图示意这三个年份长江下游两岸部分市县距江岸不同直线距离区间的车辆,到达对岸所需平均时间的变化。据此完成1~2题。

1.与2000—2008年相比,2008—2016年期间长江下游两岸不同直线距离区间车辆平均跨江耗时的缩减量均表现为( )。

A.大幅增加 B.保持不变

C.略有增加 D.有所减少

2.由图中信息可判断,长江下游南岸市县比北岸市县( )。

A.公路网更完善 B.车流量更大

C.人口更为稠密 D.河网更密集

题序关键信息信息解读与逻辑推理

第1题 图示信息:2000年、 2008年和2016年这三年长江下游两岸部分市县距江岸不同直线距离区间的车辆,到达对岸所需平均时间的变化 2000—2008年,长江下游两岸不同直线距离区间车辆平均跨江耗时缩减量约为1.5小时;2008—2016年,长江下游两岸不同直线距离区间车辆平均跨江耗时缩减量不足1小时。由此判断缩减量均表现为有所减少

第2题 读图可知,在相同年份、与江岸相同距离的条件下,长江南岸车辆的平均跨江时间较北岸车辆略短。完整的过江通道包括跨江桥隧和与之相连接的公路等。车辆过江时,沿岸地区就近选择过江桥隧过江,与岸距离中、远的市县由公路网引至合适的过江桥隧后过江。由此判断,长江下游南岸市县比北岸市县公路网更完善

1.D 2.A

(2022年全国乙卷)下图显示黄河桃花峪附近花园口水文站监测的1958年7月、1996年8月两次洪水过程的水位与流量的关系。读图,完成3~4题。

3.1958年7月洪水过程中,图中O、P两点水位变化趋势及两点流速相比( )。

A.O点水位上涨,流速较快

B.O点水位回落,流速较慢

C.P点水位上涨,流速较慢

D.P点水位回落,流速较快

4.图示资料表明,1996年8月比1958年7月( )。

A.洪水含沙量大 B.洪峰水位低

C.河床高 D.洪峰流量大

第3题

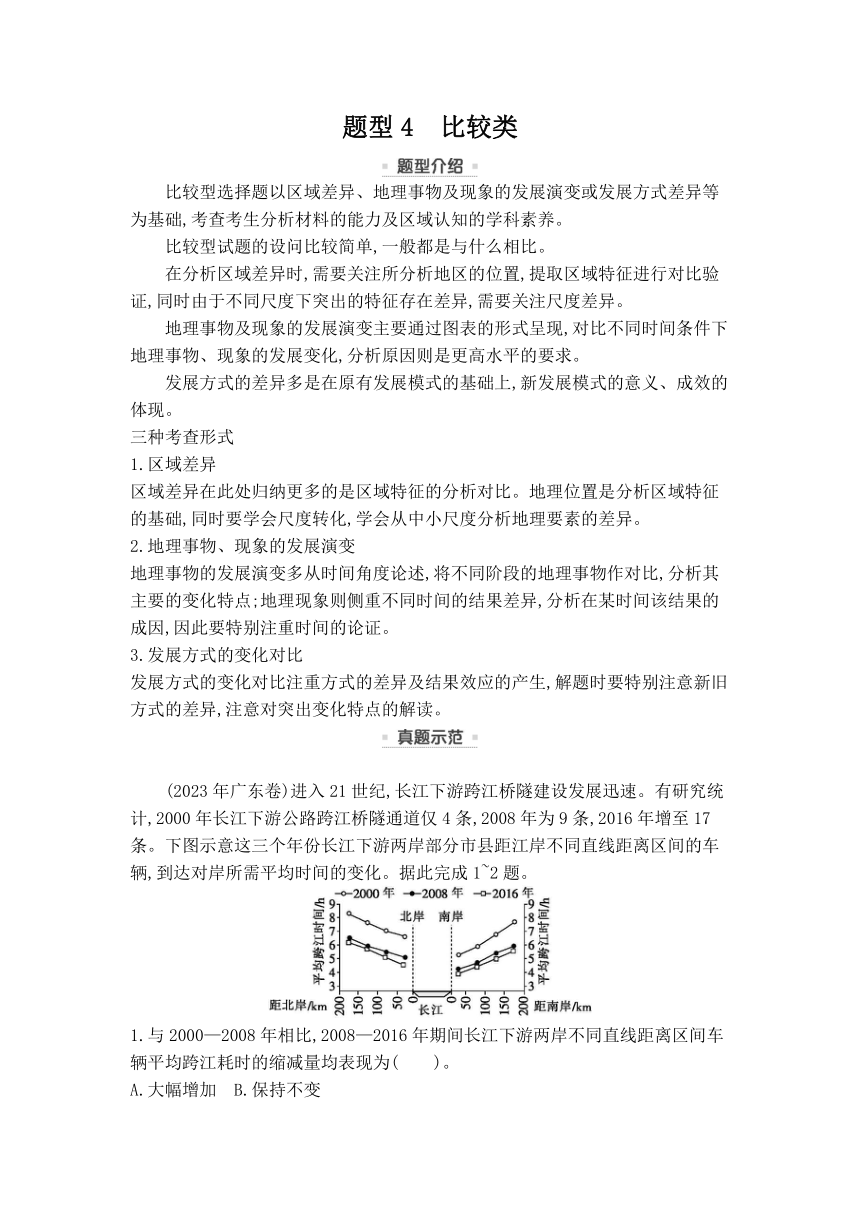

(1)水位上涨、回落对流速的影响:比降指河段水面水平距离内垂直尺度的变化,是影响河流流速的主要因素;比降越大,流速越快,比降越小,流速越慢。

上图所示河段正常情况下,C至Q河段的比降=CD/CQ,M至C河段的比降=MS/MC,两河段比降基本相等。

洪水过程可以看作洪水波运动过程。波峰前河段属于水位上涨阶段,波峰后河段属于水位回落阶段。

洪水过程中波峰前河段比降=(CD+NC)/CQ,大于正常比降CD/CQ,因此流速比正常情况快;NC=RS,波峰后河段比降=(MS-RS)/MC,小于正常比降MS/MC,因此流速比正常情况慢。

由以上分析可知:洪水过程中,水位上涨时,比降大,流速加快;水位回落时,比降小,流速减慢。

(2)(流量相同时)流速与水位的关系:流速越快,水位越低;流速越慢,水位越高。

利用以上关系及题目信息进行推理:

流量相同时,

O点水位低,

P点水位高O点流速快,

P点流速慢O点属于水位上

涨阶段,P点属于

水位回落阶段

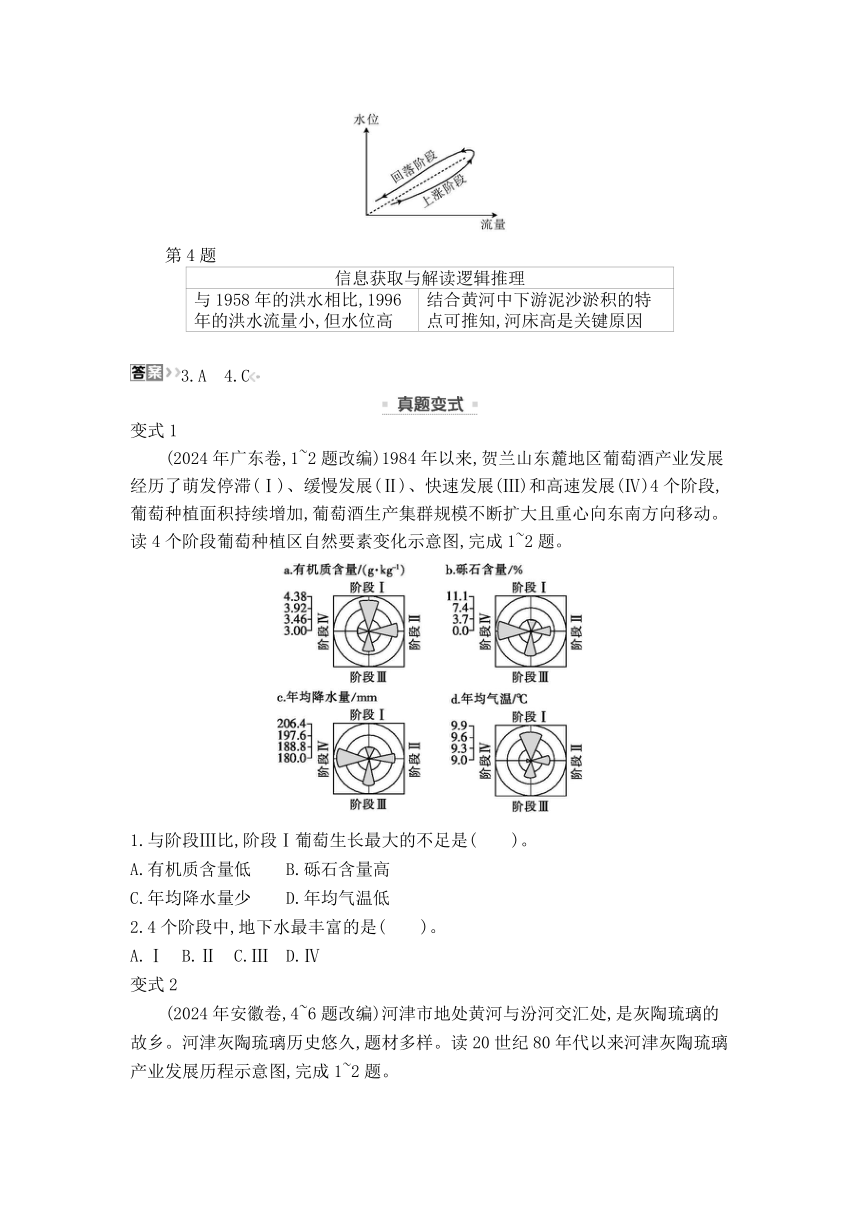

(3)结论(流量与水位的关系过程模型,见下图):洪水过程的流量与水位不呈正相关和直线关系(虚线所示),而是呈逆时针的绳套形曲线关系(实线所示)。即洪水过程中,水位上涨阶段流速快、水位低(水位线在虚线以下),水位回落阶段流速慢、水位高(水位线在虚线以上)。水位最高点与流量最大点不重合,流量最大点出现时间稍早于水位最高点。

第4题

信息获取与解读逻辑推理

与1958年的洪水相比,1996年的洪水流量小,但水位高 结合黄河中下游泥沙淤积的特点可推知,河床高是关键原因

3.A 4.C

变式1

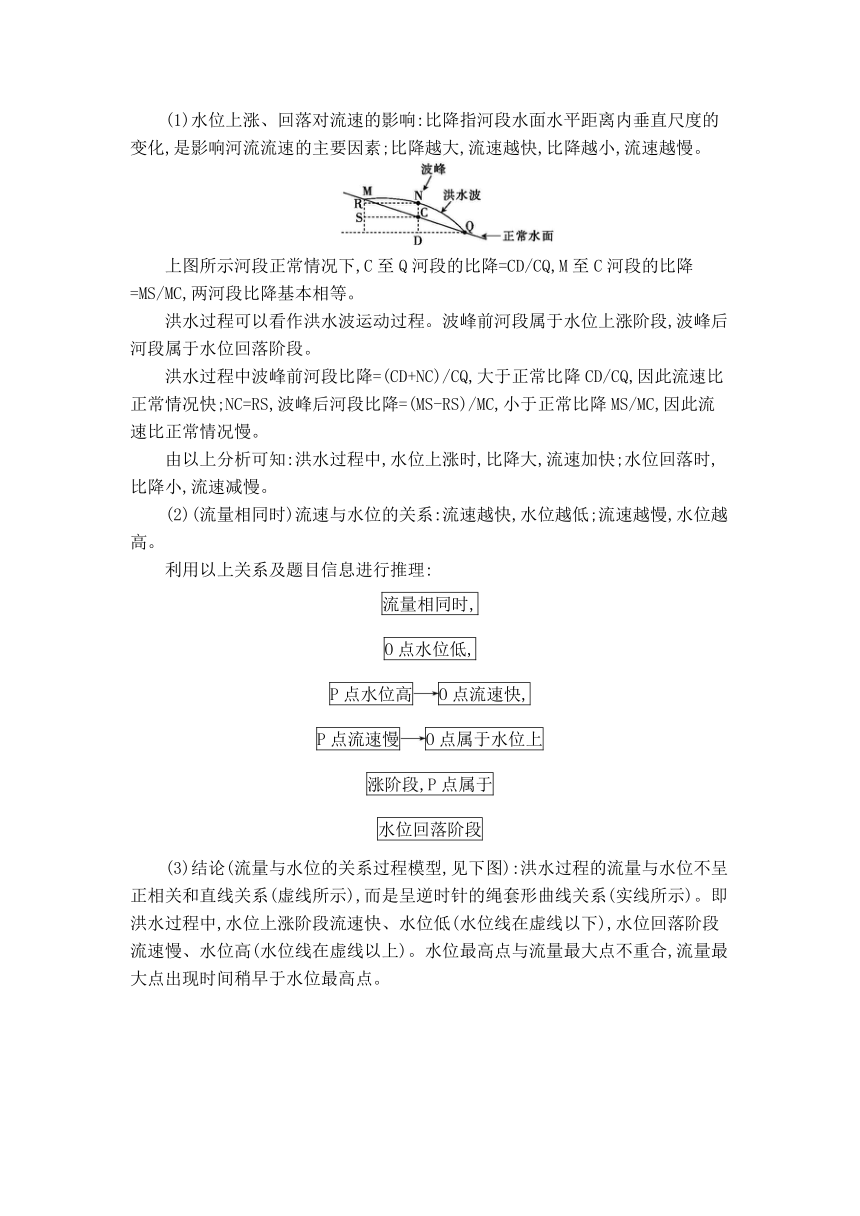

(2024年广东卷,1~2题改编)1984年以来,贺兰山东麓地区葡萄酒产业发展经历了萌发停滞(Ⅰ)、缓慢发展(Ⅱ)、快速发展(Ⅲ)和高速发展(Ⅳ)4个阶段,葡萄种植面积持续增加,葡萄酒生产集群规模不断扩大且重心向东南方向移动。读4个阶段葡萄种植区自然要素变化示意图,完成1~2题。

1.与阶段Ⅲ比,阶段Ⅰ葡萄生长最大的不足是( )。

A.有机质含量低 B.砾石含量高

C.年均降水量少 D.年均气温低

2.4个阶段中,地下水最丰富的是( )。

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

变式2

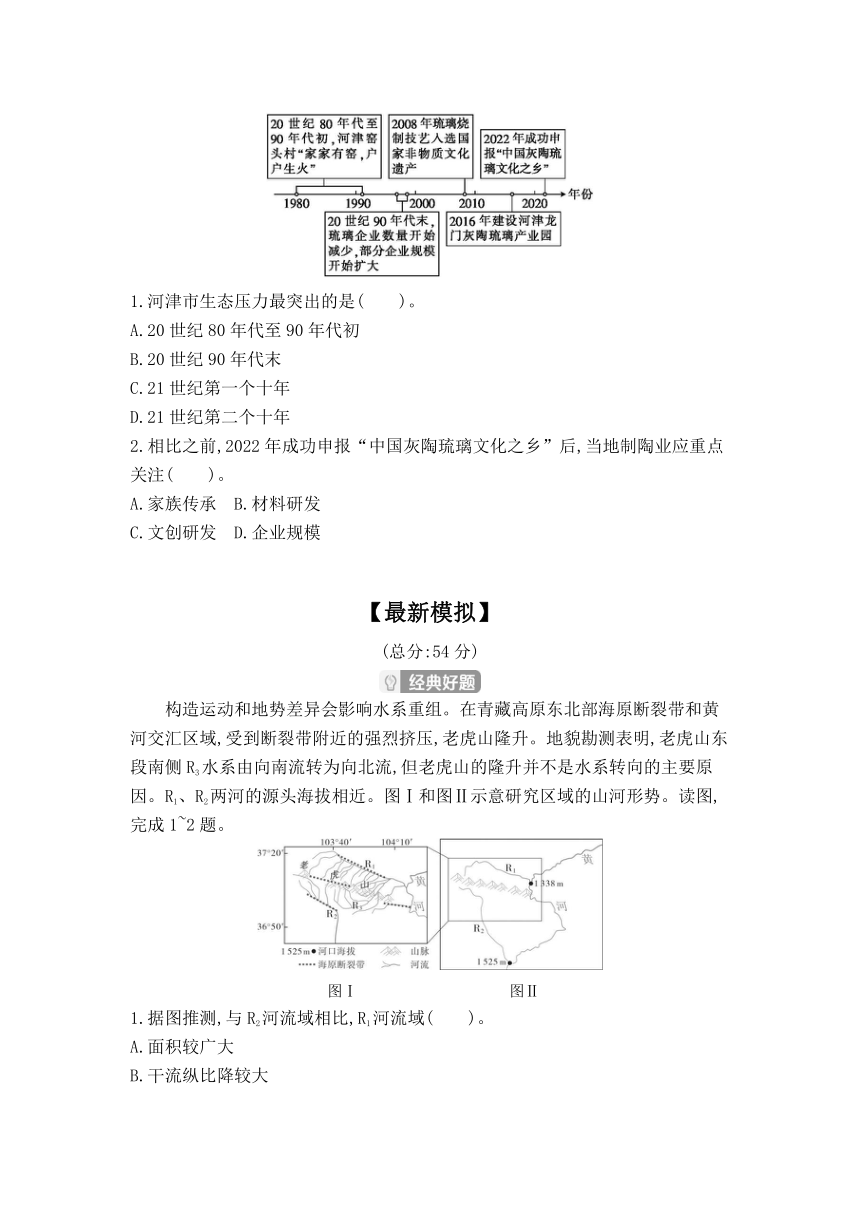

(2024年安徽卷,4~6题改编)河津市地处黄河与汾河交汇处,是灰陶琉璃的故乡。河津灰陶琉璃历史悠久,题材多样。读20世纪80年代以来河津灰陶琉璃产业发展历程示意图,完成1~2题。

1.河津市生态压力最突出的是( )。

A.20世纪80年代至90年代初

B.20世纪90年代末

C.21世纪第一个十年

D.21世纪第二个十年

2.相比之前,2022年成功申报“中国灰陶琉璃文化之乡”后,当地制陶业应重点关注( )。

A.家族传承 B.材料研发

C.文创研发 D.企业规模

【最新模拟】

(总分:54分)

构造运动和地势差异会影响水系重组。在青藏高原东北部海原断裂带和黄河交汇区域,受到断裂带附近的强烈挤压,老虎山隆升。地貌勘测表明,老虎山东段南侧R3水系由向南流转为向北流,但老虎山的隆升并不是水系转向的主要原因。R1、R2两河的源头海拔相近。图Ⅰ和图Ⅱ示意研究区域的山河形势。读图,完成1~2题。

图Ⅰ 图Ⅱ

1.据图推测,与R2河流域相比,R1河流域( )。

A.面积较广大

B.干流纵比降较大

C.构造运动较强烈

D.冰川作用较显著

2.R3水系由向南流转为向北流的主要原因是( )。

A.R1河溯源切穿山岭速率快于老虎山隆升速率

B.老虎山隆升导致流域地势转变为南高北低

C.地势变缓使R3河侧蚀加重,导致河道拐弯

D.冰川大量消融形成洪涝,使R3河溃决改道

地名是区域文化在地表的凝结与保留。沅江流域是黔东南、湘西地区通往长江的重要通道,主要交通线有沅江干支流航道、湘黔古道、湘川古道,其地名见证了流域演变的历史。读沅江区域地名用字类型分布图,完成3~5题。

3.交通运输线路①为( )。

A.沅江干流航道 B.沅江支流航道

C.湘川古道 D.湘黔古道

4.与乙处相比,甲处( )。

A.地势崎岖 B.降水丰富

C.多河流交汇 D.土壤贫瘠

5.研究发现甲处聚落地名稳定性强,这主要是因为( )。

A.区位条件好,经济波动较小

B.地形闭塞,受外界影响小

C.运输需求大,交通线路密集

D.人口稠密,地方意识薄弱

普若岗日冰原位于青藏高原中部,是仅次于南、北极的世界第三大冰川。读普若岗日冰原及局部冰川边界变化遥感影像图,完成6~8题。

6.图中甲、乙、丙、丁四地海拔由高到低的顺序是( )。

A.甲、乙、丙、丁 B.甲、丙、丁、乙

C.乙、丙、甲、丁 D.乙、甲、丙、丁

7.与N区域相比,M区域冰川边界退缩较大,主要影响因素是( )。

A.人类活动 B.太阳辐射

C.全球变暖 D.地形坡度

8.1975—2021年,M区域冰川面积变化对该地地理环境的影响是( )。

A.地面辐射增强

B.自然带数量增加

C.风化作用减弱

D.河流含沙量减少

读珠江三角洲外围地区农村回流劳动力(共199人)回流前后行业类型分布图,完成9~11题。

注:①代表农业,②代表制造加工业,③代表建筑业,④代表交通运输仓储业,⑤代表批发零售业,⑥代表住宿餐饮业,⑦代表社会服务业,⑧代表其他。

9.回流前大多数劳动力所从事的行业的主导因素是( )。

A.资源 B.劳动力 C.技术 D.资金

10.部分农村回流劳动力仍然选择从事农业生产的主要原因是( )。

A.农村耕地资源丰富

B.农业从业门槛较低

C.农村人口大量减少

D.农业生产效益提高

11.回流后劳动力主要从事批发零售业的基础是( )。

A.外出务工的资金积累

B.农村消费市场的扩展

C.城乡交通条件的改善

D.回流前知识技术积累

土壤容重是指一定容积的土壤烘干后质量与烘干前体积的比值。土壤越紧实,容重越大。四川某地为改变人工柳杉林初植密度大、树种组成单一等状况,实施了间伐技术(对过密的林木进行疏化采伐),间伐后林下植被和土壤容重出现了显著变化。读该地柳杉林间伐强度与土壤容重的关系示意图,完成12~13题。

12.与间伐前相比,间伐后柳杉林下植被和土壤发生的变化是( )。

A.喜阴植被增多 B.土壤孔隙减少

C.植被种群增加 D.土壤肥力下降

13.从人类活动强度的角度推断,与间伐强度对柳杉林土壤容重的影响基本一致的是( )。

A.引水灌溉强度 B.秸秆还田强度

C.土地翻耕强度 D.植树造林强度

(原创题)生育综合指数,由生育意愿、生育条件、生育结构三部分构成,是用来衡量一个地区潜在的生育水平。生育意愿是个人或家庭对生育子女个数的期望;生育条件指育龄人群在生育时考虑的制约因素及可能获取的支持;生育结构指年龄结构、婚姻状况等对育龄女性生育的影响。总和生育率是指一个地区平均每个育龄女性生育的孩子总数,反映一个地区实际的生育水平。读2017—2021年我国部分省级行政区的生育综合指数与总和生育率示意图,完成14~16题。

14.与上海相比,广西总和生育率的特征及原因分别是( )。

A.较低 生育条件更差

B.较高 生育政策更好

C.较低 生育结构更劣

D.较高 生育意愿更强

15.下列关于生育综合指数的说法,正确的是( )。

A.贵州生育综合指数最高是因为生育结构好

B.北京生育综合指数与总和生育率差异明显

C.上海生育综合指数较低是因为生育条件差

D.广东生育综合指数与总和生育率相对一致

16.为了有效提升总和生育率,下列地区采取的措施合理的是( )。

A.宁——完善养老机制

B.京——提高医疗水平

C.黑——推进产业升级

D.晋——提升教育水平

(改编题)中轴线不仅是北京城的特色与标识,更是中华文化的体现与见证。大红门地处北京南中轴向南延伸的起点。2021年,大红门地区结束了20余年北方最大服装集散地的发展业态;2022年,新的区域综合发展蓝图绘制完成。读大红门博物馆群及周边地区规划图,完成17~18题。

17.大红门地区曾经聚集服装批发行业的区位优势有( )。

①地处南中轴线,知名度高 ②基础设施完善,交通便利 ③城镇化进程加快,劳动力廉价 ④离市中心远,土地租金低

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

18.在北京城市空间结构中,图示区域未来的主要功能为( )。

A.中心商务区 B.开放文化区

C.绿色居住区 D.生态涵养区

参考答案

真题变式1

1.C 2.D 解析 第1题,结合4幅图分析,葡萄种植区有机质含量阶段Ⅰ高于阶段Ⅲ,砾石含量阶段Ⅰ小于阶段Ⅲ,优势突出,年均降水量阶段Ⅰ小于阶段Ⅲ,不利于葡萄生长,年均气温阶段Ⅰ高于阶段Ⅲ。故选A。第2题,地下水主要是由地表水下渗形成的,结合图示分析,相比其他阶段,阶段Ⅳ砾石含量高、年均降水量大,有利于地下水的形成。故选D。

真题变式2

1.A 2.C 解析 第1题,读图可知,20世纪80年代至90年代初,河津市出现“家家有窑,户户生火”景象,家庭作坊生产,能源利用率不高,且污染严重,对生态环境造成巨大压力。故选A。第2题,2022年成功申报“中国灰陶琉璃文化之乡”后,当地制陶业的重点应放在陶艺文化发展方面,产业需要有新意、有特色,重点关注文创研发可使灰陶琉璃产业有新意、有特色,C正确。

1.B 2.A 解析 第1题,R2河流程较长,流域面积较大,A错误;R1、R2两河的源头海拔相近,但汇入黄河的位置R1河海拔远低于R2河,且R1河流程较短,所以R1河干流纵比降较大,B正确;仅根据图示信息不能明确判断R1、R2两河流域构造运动的程度差异,C错误;图中没有明显信息表明R1、R2两河流域冰川作用有显著差异,D错误。第2题,老虎山北侧坡度大,注入R1的支流流速快,下蚀和溯源侵蚀能力强;在下蚀和溯源侵蚀的作用下,老虎山东北侧支流河谷不断加深,不断向南延长,溯源侵蚀切穿了分水岭,老虎山东北侧支流与南侧的R3河相连,袭夺了R3河支流,导致R3河转向汇入R1河,A正确;材料中强调老虎山的隆升不是水系转向的主要原因,冰川消融也不是主要原因,B、D错误;河流侧蚀加重导致的河道拐弯一般不会使水系发生由向南流转为向北流这么大的方向性改变,C错误。

3.D 4.C 5.A 解析 第3题,依据图文材料可知,交通运输线路①串联了大量地名含驿/铺/亭/店的地区,而含驿/亭的地名通常是从历史时期延续下来的,由此可以推断,交通运输线路①为古道,排除A、B;湘黔古道是连接湖南和贵州的重要古道,而湘川古道是连接湖南和四川的交通线路,依据贵州和四川的位置判定,贵州在湖南的西南方向,而四川在湖南的西北方向,图中的交通运输线路①为西南—东北走向,由此可确定,该古道为湘黔古道,而非湘川古道,D正确,C错误。第4题,依据图中信息推断,沅江流域的河流流向洞庭湖方向,说明该区域西高东低,乙处比甲处更靠西,所以乙处地势更加崎岖,A错误;甲、乙两处相距不远,且甲处位置更靠北,更靠北的地区受夏季风影响更小,降水相对较少,B错误;从图中可以看出甲处含溪/江/河/湾的地名较多,说明甲处多河流交汇情况,而乙处含山/坪/岩/坡的地名较多,说明无河流交汇情况,C正确;甲处多河流交汇,水流堆积作用强,土壤反而会比较肥沃,D错误。第5题,由图中信息可知,甲处聚落地名多含有溪/江/河/湾,说明其发育在江河附近,区位条件好,经济较稳定,而稳定的社会经济环境有利于地名的持续使用,A正确;地理环境的闭塞可以减少外部影响,有助于保持地名的稳定性,但根据图中给出的信息,有交通运输线路经过甲处,说明该处地形并不闭塞,外界对其影响较大,B错误;交通线路的密集程度可能会促进地区间的交流,增加地名的知名度和使用的频率,但并不直接决定地名的稳定性,C错误;人口稠密可能会增加地方意识,且地方意识薄弱可能导致地名不稳定,D错误。

6.A 7.D 8.A 解析 第6题,普若岗日冰原是世界上高原冰川的典型代表,由多个相互连接的平顶冰川构成,表面平坦,呈西北—东南方向条形分布,从海拔6 600—6 800米的冰原中心向四周山谷放射出50多条舌状冰川(简称冰舌)。从图中可以看出,甲、乙、丙、丁四地为西北—东南走向的冰舌,甲、乙两地位于西北方,靠近冰原中部,海拔较丙、丁两地高;其中甲更靠近冰原中部,故甲地海拔高于乙地;丁地更靠近冰川边缘,海拔最低。故图中甲、乙、丙、丁四地海拔由高到低的顺序是甲、乙、丙、丁,A正确,B、C、D错误。第7题,根据图文材料可知,M区域和N区域都位于青藏高原,人迹罕至,受人类活动影响小,A错误;M、N两区域纬度相差不大,两地太阳辐射差异不大,B错误;全球变暖导致气温升高,影响范围大,对M、N两区域影响大致相当,C错误;从图中可以看出,M区域地势陡峭,冰川难以被保留,退缩较大,N区域地势相对较缓,冰川能够被保留,退缩较慢,D正确。第8题,从图中可以看出,冰川的面积大幅度减少。随着冰川面积的减少,冰雪对太阳辐射的反射作用减弱,地面吸收的太阳辐射增多,地面辐射增强,A正确;冰川面积减少,生态环境发生变化,自然带数量可能减少,B错误;冰川退缩,地表裸露,风化作用增强,C错误;冰川融化加速,河流径流量可能增大,河流含沙量可能会增多,D错误。

9.B 10.D 11.A 解析 第9题,回流前的劳动力几乎都选择从事非农职业,其中以制造加工业、批发零售业和建筑业为主。珠江三角洲地区制造业企业林立,对劳动力的需求较大,城市建设和拓展也催生了大量非农就业工作岗位,劳动密集型产业对专业技术和知识的要求相对较低,就业准入门槛较低,成为劳动力回流前主要从事的行业,主导因素是劳动力,而不是资源、技术或资金,B正确,A、C、D错误。第10题,回流前劳动力外出务工的目的是增加经济收入,回流后其仍会倾向于从事有较高经济收入的行业,农业生产效益提高,因此吸引部分回流乡村劳动力仍然选择从事农业生产,D正确;农村的耕地资源在劳动力回流前后变化不大,A错误;农业从业门槛较低、农村人口大量减少不起决定性作用,B、C错误。第11题,回流前劳动力外出务工过程中积累了资金,为回流后劳动力从事批发零售业奠定基础,A正确;消费市场的扩展、交通条件的改善能促进批发零售业的发展,但不是基础条件,B、C错误;批发零售业不属于知识密集型、技术密集型产业,D错误。

12.C 13.D 解析 第12题,间伐后,柳杉林间光照增加,喜阳植被增多,A错误;间伐后,土壤容重下降,说明土壤孔隙增多,B错误;间伐是对过密的林木进行疏化采伐,有利于改变人工柳杉林初植密度大、树种组成单一等状况,所以间伐会使人工柳杉林内植被种群增多,C正确;间伐会使林下灌草植被增多,土壤肥力增加,D错误。第13题,由图可知,随着间伐强度的增加,该地柳杉林土壤容重呈现出先降后升的变化趋势。引水灌溉对土壤容重的影响小,A错误。随着秸秆还田强度的增加,土壤有机质增多,土壤孔隙度在增加,土壤容重下降,B错误。随着土地翻耕强度的增加,土壤孔隙度在增加,所以土壤容重下降,C错误。随着植树造林强度的增加,树木增多,土壤孔隙度增加,土壤容重下降;结合柳杉林的间伐对土壤容重的影响,当植树造林的强度过大,森林过密,植被较单一时,土壤容重反而降低,因此植树造林强度与该地人工柳杉林间伐强度对土壤容重的影响基本一致,D正确。

14.D 15.B 16.C 解析 第14题,读图可知,上海总和生育率约为0.7,广西总和生育率约为1.9,广西总和生育率较高,A、C错误;我国各省级行政区生育政策差异不大,B错误;受经济发展水平、教育水平和文化观念影响,广西个人或家庭对生育子女个数的期望较高,生育意愿更强,D正确。第15题,读图可知,广东生育综合指数最高,A错误;读图可知,北京生育综合指数与总和生育率差异明显,B正确;上海经济发达,生育条件较好,C错误;广东是图中生育综合指数最高的省级行政区,但总和生育率处于我国中等水平,两者不一致,D错误。第16题,宁夏总和生育率较高,人口老龄化问题不严重,A错误;北京经济发达,医疗技术在全国属于较高水平,B错误;黑龙江总和生育率很低,大量青壮年迁出,该地应推进产业升级,吸引人口迁入,以提高生育率,C正确;教育水平不是影响山西总和生育率的主要因素,提升教育水平不一定能提升总和生育率,D错误。

17.D 18.B 解析 第17题,由材料可知,大红门地处北京南中轴向南延伸的起点,基础设施完善,交通便利,②正确;服装批发行业占地面积大,大红门位于南中轴向南延伸的起点,说明该地距离市中心远,地价低,④正确;知名度对服装批发行业的区位影响较小,①错误;城镇化进程加快,劳动力价格上涨,价格高,③错误。D正确,A、B、C错误。第18题,新发展规划在图示区域布局交通综合服务区、国际商务区、文化博览区、活力绿心等综合性功能区,还拟建中央档案馆、首都规划展览馆、国家自然博物馆,打造开放文化区,B正确;中心商务区以金融、大型商业街、步行街、商场为主,A错误;绿色居住区以居住功能为主,但根据规划图来看,该地居住区占地较少,C错误;交通综合服务区、国际商务区、文化博览区、活力绿心等以综合性功能为主,生态不是其主要功能,D错误。

比较型选择题以区域差异、地理事物及现象的发展演变或发展方式差异等为基础,考查考生分析材料的能力及区域认知的学科素养。

比较型试题的设问比较简单,一般都是与什么相比。

在分析区域差异时,需要关注所分析地区的位置,提取区域特征进行对比验证,同时由于不同尺度下突出的特征存在差异,需要关注尺度差异。

地理事物及现象的发展演变主要通过图表的形式呈现,对比不同时间条件下地理事物、现象的发展变化,分析原因则是更高水平的要求。

发展方式的差异多是在原有发展模式的基础上,新发展模式的意义、成效的体现。

三种考查形式

1.区域差异

区域差异在此处归纳更多的是区域特征的分析对比。地理位置是分析区域特征的基础,同时要学会尺度转化,学会从中小尺度分析地理要素的差异。

2.地理事物、现象的发展演变

地理事物的发展演变多从时间角度论述,将不同阶段的地理事物作对比,分析其主要的变化特点;地理现象则侧重不同时间的结果差异,分析在某时间该结果的成因,因此要特别注重时间的论证。

3.发展方式的变化对比

发展方式的变化对比注重方式的差异及结果效应的产生,解题时要特别注意新旧方式的差异,注意对突出变化特点的解读。

(2023年广东卷)进入21世纪,长江下游跨江桥隧建设发展迅速。有研究统计,2000年长江下游公路跨江桥隧通道仅4条,2008年为9条,2016年增至17条。下图示意这三个年份长江下游两岸部分市县距江岸不同直线距离区间的车辆,到达对岸所需平均时间的变化。据此完成1~2题。

1.与2000—2008年相比,2008—2016年期间长江下游两岸不同直线距离区间车辆平均跨江耗时的缩减量均表现为( )。

A.大幅增加 B.保持不变

C.略有增加 D.有所减少

2.由图中信息可判断,长江下游南岸市县比北岸市县( )。

A.公路网更完善 B.车流量更大

C.人口更为稠密 D.河网更密集

题序关键信息信息解读与逻辑推理

第1题 图示信息:2000年、 2008年和2016年这三年长江下游两岸部分市县距江岸不同直线距离区间的车辆,到达对岸所需平均时间的变化 2000—2008年,长江下游两岸不同直线距离区间车辆平均跨江耗时缩减量约为1.5小时;2008—2016年,长江下游两岸不同直线距离区间车辆平均跨江耗时缩减量不足1小时。由此判断缩减量均表现为有所减少

第2题 读图可知,在相同年份、与江岸相同距离的条件下,长江南岸车辆的平均跨江时间较北岸车辆略短。完整的过江通道包括跨江桥隧和与之相连接的公路等。车辆过江时,沿岸地区就近选择过江桥隧过江,与岸距离中、远的市县由公路网引至合适的过江桥隧后过江。由此判断,长江下游南岸市县比北岸市县公路网更完善

1.D 2.A

(2022年全国乙卷)下图显示黄河桃花峪附近花园口水文站监测的1958年7月、1996年8月两次洪水过程的水位与流量的关系。读图,完成3~4题。

3.1958年7月洪水过程中,图中O、P两点水位变化趋势及两点流速相比( )。

A.O点水位上涨,流速较快

B.O点水位回落,流速较慢

C.P点水位上涨,流速较慢

D.P点水位回落,流速较快

4.图示资料表明,1996年8月比1958年7月( )。

A.洪水含沙量大 B.洪峰水位低

C.河床高 D.洪峰流量大

第3题

(1)水位上涨、回落对流速的影响:比降指河段水面水平距离内垂直尺度的变化,是影响河流流速的主要因素;比降越大,流速越快,比降越小,流速越慢。

上图所示河段正常情况下,C至Q河段的比降=CD/CQ,M至C河段的比降=MS/MC,两河段比降基本相等。

洪水过程可以看作洪水波运动过程。波峰前河段属于水位上涨阶段,波峰后河段属于水位回落阶段。

洪水过程中波峰前河段比降=(CD+NC)/CQ,大于正常比降CD/CQ,因此流速比正常情况快;NC=RS,波峰后河段比降=(MS-RS)/MC,小于正常比降MS/MC,因此流速比正常情况慢。

由以上分析可知:洪水过程中,水位上涨时,比降大,流速加快;水位回落时,比降小,流速减慢。

(2)(流量相同时)流速与水位的关系:流速越快,水位越低;流速越慢,水位越高。

利用以上关系及题目信息进行推理:

流量相同时,

O点水位低,

P点水位高O点流速快,

P点流速慢O点属于水位上

涨阶段,P点属于

水位回落阶段

(3)结论(流量与水位的关系过程模型,见下图):洪水过程的流量与水位不呈正相关和直线关系(虚线所示),而是呈逆时针的绳套形曲线关系(实线所示)。即洪水过程中,水位上涨阶段流速快、水位低(水位线在虚线以下),水位回落阶段流速慢、水位高(水位线在虚线以上)。水位最高点与流量最大点不重合,流量最大点出现时间稍早于水位最高点。

第4题

信息获取与解读逻辑推理

与1958年的洪水相比,1996年的洪水流量小,但水位高 结合黄河中下游泥沙淤积的特点可推知,河床高是关键原因

3.A 4.C

变式1

(2024年广东卷,1~2题改编)1984年以来,贺兰山东麓地区葡萄酒产业发展经历了萌发停滞(Ⅰ)、缓慢发展(Ⅱ)、快速发展(Ⅲ)和高速发展(Ⅳ)4个阶段,葡萄种植面积持续增加,葡萄酒生产集群规模不断扩大且重心向东南方向移动。读4个阶段葡萄种植区自然要素变化示意图,完成1~2题。

1.与阶段Ⅲ比,阶段Ⅰ葡萄生长最大的不足是( )。

A.有机质含量低 B.砾石含量高

C.年均降水量少 D.年均气温低

2.4个阶段中,地下水最丰富的是( )。

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

变式2

(2024年安徽卷,4~6题改编)河津市地处黄河与汾河交汇处,是灰陶琉璃的故乡。河津灰陶琉璃历史悠久,题材多样。读20世纪80年代以来河津灰陶琉璃产业发展历程示意图,完成1~2题。

1.河津市生态压力最突出的是( )。

A.20世纪80年代至90年代初

B.20世纪90年代末

C.21世纪第一个十年

D.21世纪第二个十年

2.相比之前,2022年成功申报“中国灰陶琉璃文化之乡”后,当地制陶业应重点关注( )。

A.家族传承 B.材料研发

C.文创研发 D.企业规模

【最新模拟】

(总分:54分)

构造运动和地势差异会影响水系重组。在青藏高原东北部海原断裂带和黄河交汇区域,受到断裂带附近的强烈挤压,老虎山隆升。地貌勘测表明,老虎山东段南侧R3水系由向南流转为向北流,但老虎山的隆升并不是水系转向的主要原因。R1、R2两河的源头海拔相近。图Ⅰ和图Ⅱ示意研究区域的山河形势。读图,完成1~2题。

图Ⅰ 图Ⅱ

1.据图推测,与R2河流域相比,R1河流域( )。

A.面积较广大

B.干流纵比降较大

C.构造运动较强烈

D.冰川作用较显著

2.R3水系由向南流转为向北流的主要原因是( )。

A.R1河溯源切穿山岭速率快于老虎山隆升速率

B.老虎山隆升导致流域地势转变为南高北低

C.地势变缓使R3河侧蚀加重,导致河道拐弯

D.冰川大量消融形成洪涝,使R3河溃决改道

地名是区域文化在地表的凝结与保留。沅江流域是黔东南、湘西地区通往长江的重要通道,主要交通线有沅江干支流航道、湘黔古道、湘川古道,其地名见证了流域演变的历史。读沅江区域地名用字类型分布图,完成3~5题。

3.交通运输线路①为( )。

A.沅江干流航道 B.沅江支流航道

C.湘川古道 D.湘黔古道

4.与乙处相比,甲处( )。

A.地势崎岖 B.降水丰富

C.多河流交汇 D.土壤贫瘠

5.研究发现甲处聚落地名稳定性强,这主要是因为( )。

A.区位条件好,经济波动较小

B.地形闭塞,受外界影响小

C.运输需求大,交通线路密集

D.人口稠密,地方意识薄弱

普若岗日冰原位于青藏高原中部,是仅次于南、北极的世界第三大冰川。读普若岗日冰原及局部冰川边界变化遥感影像图,完成6~8题。

6.图中甲、乙、丙、丁四地海拔由高到低的顺序是( )。

A.甲、乙、丙、丁 B.甲、丙、丁、乙

C.乙、丙、甲、丁 D.乙、甲、丙、丁

7.与N区域相比,M区域冰川边界退缩较大,主要影响因素是( )。

A.人类活动 B.太阳辐射

C.全球变暖 D.地形坡度

8.1975—2021年,M区域冰川面积变化对该地地理环境的影响是( )。

A.地面辐射增强

B.自然带数量增加

C.风化作用减弱

D.河流含沙量减少

读珠江三角洲外围地区农村回流劳动力(共199人)回流前后行业类型分布图,完成9~11题。

注:①代表农业,②代表制造加工业,③代表建筑业,④代表交通运输仓储业,⑤代表批发零售业,⑥代表住宿餐饮业,⑦代表社会服务业,⑧代表其他。

9.回流前大多数劳动力所从事的行业的主导因素是( )。

A.资源 B.劳动力 C.技术 D.资金

10.部分农村回流劳动力仍然选择从事农业生产的主要原因是( )。

A.农村耕地资源丰富

B.农业从业门槛较低

C.农村人口大量减少

D.农业生产效益提高

11.回流后劳动力主要从事批发零售业的基础是( )。

A.外出务工的资金积累

B.农村消费市场的扩展

C.城乡交通条件的改善

D.回流前知识技术积累

土壤容重是指一定容积的土壤烘干后质量与烘干前体积的比值。土壤越紧实,容重越大。四川某地为改变人工柳杉林初植密度大、树种组成单一等状况,实施了间伐技术(对过密的林木进行疏化采伐),间伐后林下植被和土壤容重出现了显著变化。读该地柳杉林间伐强度与土壤容重的关系示意图,完成12~13题。

12.与间伐前相比,间伐后柳杉林下植被和土壤发生的变化是( )。

A.喜阴植被增多 B.土壤孔隙减少

C.植被种群增加 D.土壤肥力下降

13.从人类活动强度的角度推断,与间伐强度对柳杉林土壤容重的影响基本一致的是( )。

A.引水灌溉强度 B.秸秆还田强度

C.土地翻耕强度 D.植树造林强度

(原创题)生育综合指数,由生育意愿、生育条件、生育结构三部分构成,是用来衡量一个地区潜在的生育水平。生育意愿是个人或家庭对生育子女个数的期望;生育条件指育龄人群在生育时考虑的制约因素及可能获取的支持;生育结构指年龄结构、婚姻状况等对育龄女性生育的影响。总和生育率是指一个地区平均每个育龄女性生育的孩子总数,反映一个地区实际的生育水平。读2017—2021年我国部分省级行政区的生育综合指数与总和生育率示意图,完成14~16题。

14.与上海相比,广西总和生育率的特征及原因分别是( )。

A.较低 生育条件更差

B.较高 生育政策更好

C.较低 生育结构更劣

D.较高 生育意愿更强

15.下列关于生育综合指数的说法,正确的是( )。

A.贵州生育综合指数最高是因为生育结构好

B.北京生育综合指数与总和生育率差异明显

C.上海生育综合指数较低是因为生育条件差

D.广东生育综合指数与总和生育率相对一致

16.为了有效提升总和生育率,下列地区采取的措施合理的是( )。

A.宁——完善养老机制

B.京——提高医疗水平

C.黑——推进产业升级

D.晋——提升教育水平

(改编题)中轴线不仅是北京城的特色与标识,更是中华文化的体现与见证。大红门地处北京南中轴向南延伸的起点。2021年,大红门地区结束了20余年北方最大服装集散地的发展业态;2022年,新的区域综合发展蓝图绘制完成。读大红门博物馆群及周边地区规划图,完成17~18题。

17.大红门地区曾经聚集服装批发行业的区位优势有( )。

①地处南中轴线,知名度高 ②基础设施完善,交通便利 ③城镇化进程加快,劳动力廉价 ④离市中心远,土地租金低

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

18.在北京城市空间结构中,图示区域未来的主要功能为( )。

A.中心商务区 B.开放文化区

C.绿色居住区 D.生态涵养区

参考答案

真题变式1

1.C 2.D 解析 第1题,结合4幅图分析,葡萄种植区有机质含量阶段Ⅰ高于阶段Ⅲ,砾石含量阶段Ⅰ小于阶段Ⅲ,优势突出,年均降水量阶段Ⅰ小于阶段Ⅲ,不利于葡萄生长,年均气温阶段Ⅰ高于阶段Ⅲ。故选A。第2题,地下水主要是由地表水下渗形成的,结合图示分析,相比其他阶段,阶段Ⅳ砾石含量高、年均降水量大,有利于地下水的形成。故选D。

真题变式2

1.A 2.C 解析 第1题,读图可知,20世纪80年代至90年代初,河津市出现“家家有窑,户户生火”景象,家庭作坊生产,能源利用率不高,且污染严重,对生态环境造成巨大压力。故选A。第2题,2022年成功申报“中国灰陶琉璃文化之乡”后,当地制陶业的重点应放在陶艺文化发展方面,产业需要有新意、有特色,重点关注文创研发可使灰陶琉璃产业有新意、有特色,C正确。

1.B 2.A 解析 第1题,R2河流程较长,流域面积较大,A错误;R1、R2两河的源头海拔相近,但汇入黄河的位置R1河海拔远低于R2河,且R1河流程较短,所以R1河干流纵比降较大,B正确;仅根据图示信息不能明确判断R1、R2两河流域构造运动的程度差异,C错误;图中没有明显信息表明R1、R2两河流域冰川作用有显著差异,D错误。第2题,老虎山北侧坡度大,注入R1的支流流速快,下蚀和溯源侵蚀能力强;在下蚀和溯源侵蚀的作用下,老虎山东北侧支流河谷不断加深,不断向南延长,溯源侵蚀切穿了分水岭,老虎山东北侧支流与南侧的R3河相连,袭夺了R3河支流,导致R3河转向汇入R1河,A正确;材料中强调老虎山的隆升不是水系转向的主要原因,冰川消融也不是主要原因,B、D错误;河流侧蚀加重导致的河道拐弯一般不会使水系发生由向南流转为向北流这么大的方向性改变,C错误。

3.D 4.C 5.A 解析 第3题,依据图文材料可知,交通运输线路①串联了大量地名含驿/铺/亭/店的地区,而含驿/亭的地名通常是从历史时期延续下来的,由此可以推断,交通运输线路①为古道,排除A、B;湘黔古道是连接湖南和贵州的重要古道,而湘川古道是连接湖南和四川的交通线路,依据贵州和四川的位置判定,贵州在湖南的西南方向,而四川在湖南的西北方向,图中的交通运输线路①为西南—东北走向,由此可确定,该古道为湘黔古道,而非湘川古道,D正确,C错误。第4题,依据图中信息推断,沅江流域的河流流向洞庭湖方向,说明该区域西高东低,乙处比甲处更靠西,所以乙处地势更加崎岖,A错误;甲、乙两处相距不远,且甲处位置更靠北,更靠北的地区受夏季风影响更小,降水相对较少,B错误;从图中可以看出甲处含溪/江/河/湾的地名较多,说明甲处多河流交汇情况,而乙处含山/坪/岩/坡的地名较多,说明无河流交汇情况,C正确;甲处多河流交汇,水流堆积作用强,土壤反而会比较肥沃,D错误。第5题,由图中信息可知,甲处聚落地名多含有溪/江/河/湾,说明其发育在江河附近,区位条件好,经济较稳定,而稳定的社会经济环境有利于地名的持续使用,A正确;地理环境的闭塞可以减少外部影响,有助于保持地名的稳定性,但根据图中给出的信息,有交通运输线路经过甲处,说明该处地形并不闭塞,外界对其影响较大,B错误;交通线路的密集程度可能会促进地区间的交流,增加地名的知名度和使用的频率,但并不直接决定地名的稳定性,C错误;人口稠密可能会增加地方意识,且地方意识薄弱可能导致地名不稳定,D错误。

6.A 7.D 8.A 解析 第6题,普若岗日冰原是世界上高原冰川的典型代表,由多个相互连接的平顶冰川构成,表面平坦,呈西北—东南方向条形分布,从海拔6 600—6 800米的冰原中心向四周山谷放射出50多条舌状冰川(简称冰舌)。从图中可以看出,甲、乙、丙、丁四地为西北—东南走向的冰舌,甲、乙两地位于西北方,靠近冰原中部,海拔较丙、丁两地高;其中甲更靠近冰原中部,故甲地海拔高于乙地;丁地更靠近冰川边缘,海拔最低。故图中甲、乙、丙、丁四地海拔由高到低的顺序是甲、乙、丙、丁,A正确,B、C、D错误。第7题,根据图文材料可知,M区域和N区域都位于青藏高原,人迹罕至,受人类活动影响小,A错误;M、N两区域纬度相差不大,两地太阳辐射差异不大,B错误;全球变暖导致气温升高,影响范围大,对M、N两区域影响大致相当,C错误;从图中可以看出,M区域地势陡峭,冰川难以被保留,退缩较大,N区域地势相对较缓,冰川能够被保留,退缩较慢,D正确。第8题,从图中可以看出,冰川的面积大幅度减少。随着冰川面积的减少,冰雪对太阳辐射的反射作用减弱,地面吸收的太阳辐射增多,地面辐射增强,A正确;冰川面积减少,生态环境发生变化,自然带数量可能减少,B错误;冰川退缩,地表裸露,风化作用增强,C错误;冰川融化加速,河流径流量可能增大,河流含沙量可能会增多,D错误。

9.B 10.D 11.A 解析 第9题,回流前的劳动力几乎都选择从事非农职业,其中以制造加工业、批发零售业和建筑业为主。珠江三角洲地区制造业企业林立,对劳动力的需求较大,城市建设和拓展也催生了大量非农就业工作岗位,劳动密集型产业对专业技术和知识的要求相对较低,就业准入门槛较低,成为劳动力回流前主要从事的行业,主导因素是劳动力,而不是资源、技术或资金,B正确,A、C、D错误。第10题,回流前劳动力外出务工的目的是增加经济收入,回流后其仍会倾向于从事有较高经济收入的行业,农业生产效益提高,因此吸引部分回流乡村劳动力仍然选择从事农业生产,D正确;农村的耕地资源在劳动力回流前后变化不大,A错误;农业从业门槛较低、农村人口大量减少不起决定性作用,B、C错误。第11题,回流前劳动力外出务工过程中积累了资金,为回流后劳动力从事批发零售业奠定基础,A正确;消费市场的扩展、交通条件的改善能促进批发零售业的发展,但不是基础条件,B、C错误;批发零售业不属于知识密集型、技术密集型产业,D错误。

12.C 13.D 解析 第12题,间伐后,柳杉林间光照增加,喜阳植被增多,A错误;间伐后,土壤容重下降,说明土壤孔隙增多,B错误;间伐是对过密的林木进行疏化采伐,有利于改变人工柳杉林初植密度大、树种组成单一等状况,所以间伐会使人工柳杉林内植被种群增多,C正确;间伐会使林下灌草植被增多,土壤肥力增加,D错误。第13题,由图可知,随着间伐强度的增加,该地柳杉林土壤容重呈现出先降后升的变化趋势。引水灌溉对土壤容重的影响小,A错误。随着秸秆还田强度的增加,土壤有机质增多,土壤孔隙度在增加,土壤容重下降,B错误。随着土地翻耕强度的增加,土壤孔隙度在增加,所以土壤容重下降,C错误。随着植树造林强度的增加,树木增多,土壤孔隙度增加,土壤容重下降;结合柳杉林的间伐对土壤容重的影响,当植树造林的强度过大,森林过密,植被较单一时,土壤容重反而降低,因此植树造林强度与该地人工柳杉林间伐强度对土壤容重的影响基本一致,D正确。

14.D 15.B 16.C 解析 第14题,读图可知,上海总和生育率约为0.7,广西总和生育率约为1.9,广西总和生育率较高,A、C错误;我国各省级行政区生育政策差异不大,B错误;受经济发展水平、教育水平和文化观念影响,广西个人或家庭对生育子女个数的期望较高,生育意愿更强,D正确。第15题,读图可知,广东生育综合指数最高,A错误;读图可知,北京生育综合指数与总和生育率差异明显,B正确;上海经济发达,生育条件较好,C错误;广东是图中生育综合指数最高的省级行政区,但总和生育率处于我国中等水平,两者不一致,D错误。第16题,宁夏总和生育率较高,人口老龄化问题不严重,A错误;北京经济发达,医疗技术在全国属于较高水平,B错误;黑龙江总和生育率很低,大量青壮年迁出,该地应推进产业升级,吸引人口迁入,以提高生育率,C正确;教育水平不是影响山西总和生育率的主要因素,提升教育水平不一定能提升总和生育率,D错误。

17.D 18.B 解析 第17题,由材料可知,大红门地处北京南中轴向南延伸的起点,基础设施完善,交通便利,②正确;服装批发行业占地面积大,大红门位于南中轴向南延伸的起点,说明该地距离市中心远,地价低,④正确;知名度对服装批发行业的区位影响较小,①错误;城镇化进程加快,劳动力价格上涨,价格高,③错误。D正确,A、B、C错误。第18题,新发展规划在图示区域布局交通综合服务区、国际商务区、文化博览区、活力绿心等综合性功能区,还拟建中央档案馆、首都规划展览馆、国家自然博物馆,打造开放文化区,B正确;中心商务区以金融、大型商业街、步行街、商场为主,A错误;绿色居住区以居住功能为主,但根据规划图来看,该地居住区占地较少,C错误;交通综合服务区、国际商务区、文化博览区、活力绿心等以综合性功能为主,生态不是其主要功能,D错误。

同课章节目录