第9课古代的商路、贸易与文化交流 课件(共38张PPT含视频) -2024-2025学年统编版高中历史选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第9课古代的商路、贸易与文化交流 课件(共38张PPT含视频) -2024-2025学年统编版高中历史选择性必修3 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 90.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-19 17:42:13 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第9课

古代的商路、贸易与文化交流

选择性必修3 文化交流与传播

课程标准:了解古代不同类型的商路,深入理解贸易活动在文化交流中扮演的重要角色。

第四单元 商路、贸易与文化交流

目录

01

丝绸之路

古代商路上的中西文化交流

02

第一章节

丝绸之路

一、丝绸之路

(一)定义

广义的丝绸之路指从上古开始陆续形成的,遍及欧亚大陆甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。除了上述的路线之外,还包括约于前5世纪形成的草原丝绸之路,中古初年形成、在宋代发挥巨大作用的海上丝绸之路与西北丝绸之路同时出现,在宋初取代西北丝绸之路成为陆上交流通道的是南方丝绸之路。

——摘编自《中国古代史资料参考》

狭义的丝路:一般指经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路。后人在这条商路上发现了大量丝绸遗存,因此将它命名为“丝绸之路”。丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征

广义的丝路:指从上古开始陆续形成的、遍及欧亚大陆的长途商业贸易和文化交流路线的总称。包括陆上丝绸之路、海上丝绸之路、草原丝绸之路等

丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

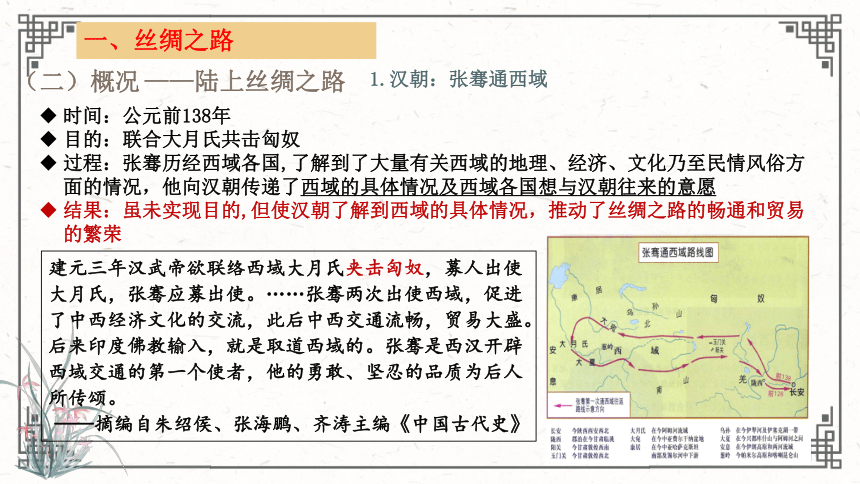

建元三年汉武帝欲联络西域大月氏夹击匈奴,募人出使大月氏,张骞应募出使。……张骞两次出使西域,促进了中西经济文化的交流,此后中西交通流畅,贸易大盛。后来印度佛教输入,就是取道西域的。张骞是西汉开辟西域交通的第一个使者,他的勇敢、坚忍的品质为后人所传颂。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

时间:公元前138年

目的:联合大月氏共击匈奴

过程:张骞历经西域各国,了解到了大量有关西域的地理、经济、文化乃至民情风俗方面的情况,他向汉朝传递了西域的具体情况及西域各国想与汉朝往来的意愿

结果:虽未实现目的,但使汉朝了解到西域的具体情况,推动了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣

1.汉朝:张骞通西域

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

1.汉朝:张骞通西域

探究 张骞通西域为何被称为“凿空西域”?

①张骞之前已有丝绸之路,但无固定路线、断断续续、少为人知,此举实为“创举”。

②张骞通西域前后,丝绸之路的交通、贸易,在规模、稳定性和影响力上不可同日而语。

材料:在司马迁的《史记》中把张骞之交通西域誉称为“凿空”,因为古代称对未知领域探险为凿空,空,同孔,凿空,即凿孔,这是形象化的说法,意思是说张骞出使西域,使双方都互有了解,打开了双方交流之路,丝绸之路也从此成为了国家的正规的中西通途。

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

1.开辟:张骞通西域

政治:

经济:

外交:

思想:

文化:

【探究思考】多角度理解张骞出使西域的影响。

史料:公元前138年,汉武帝欲联络西域大月氏夹击匈奴,张骞应募出使西域。公元前119年,张骞再次出西域,顺利到达乌孙后,又分遣副使出使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于阗及其他诸国。公元前115年,张骞返回长安。此后,汉朝与西域诸国使节往来日益频繁。张骞出使西域前后十九年之久,行程数万里,途中历尽艰辛,完成了出使的任务。从此以后,西域天山南北各国相继归汉,横贯东西的丝绸之路亦由此开辟。 ——白寿彝总主编《中国通史》整理

加强对西部边疆地区有效管理,有利于统一多民族国家的巩固与发展;

“凿空”和“丝路”精神,成为中国人民不畏艰险、勇于开拓的历史象征;

扩大中华文明的影响,促进东西文化交流

促进物种的交流,有利于边疆开发和经济发展;

影响:

推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣,有利于中外经济、文化交流;

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

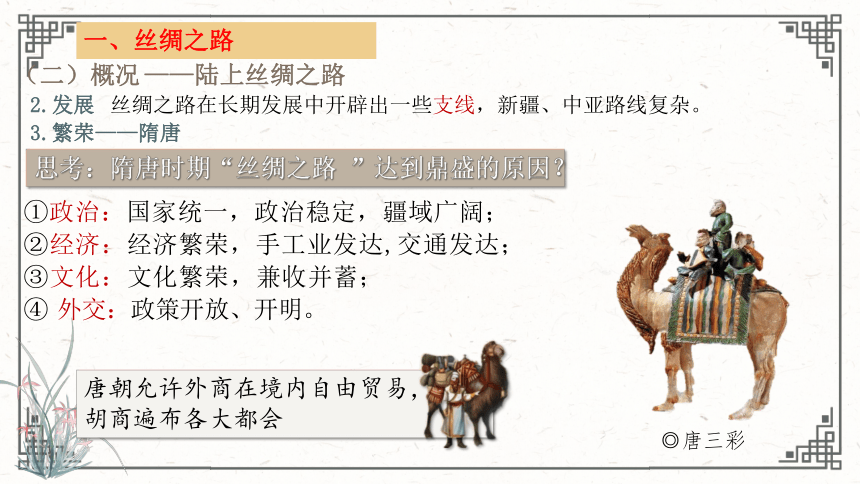

2.发展

丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线,新疆、中亚路线复杂。

3.繁荣——隋唐

思考:隋唐时期“丝绸之路 ”达到鼎盛的原因?

①政治:国家统一,政治稳定,疆域广阔;

②经济:经济繁荣,手工业发达,交通发达;

③文化:文化繁荣,兼收并蓄;

④ 外交:政策开放、开明。

唐朝允许外商在境内自由贸易,

胡商遍布各大都会

◎唐三彩

一、丝绸之路

【探究思考】唐朝中期以后陆上丝路衰落的原因。

材料1:国际贸易中的商品主要是价格昂贵的奢侈品……因此丝绸之路上盗匪横行,洗劫商旅,杀人劫财,乃是常情。玄奘西行中就多次遇到盗匪,有一次遇到多达二千余骑的“突厥寇贼”……丝绸之路上的主要交通工具是骆驼和马、驴……即使是骆驼,其运载能力也十分有限……丝绸之路沿途的地形更为复杂,行程更为遥远和艰苦,因此骆驼的运输能力更受限制。

——李伯重《丝绸之路的终结真相》

材料2:西夏王朝在公元十一世纪初攻取河西走廊,占据丝绸之路主动脉,这对陆上丝路贸易及西北地区交通状况产生了强烈影响……虽然宋夏双方对缘边贸易都持积极扶植态度,但宋夏之间的关系却变化无常。一旦处于战事状态,双方都严格控制边地人员出入,无疑会影响丝路贸易。

——杨蕤《西夏时期的陆上丝绸之路》

材料3:唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。 ——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

①陆上丝绸之路运量小,运输成本高昂,对利润有较大限制,盗贼横行;

②支线的路线复杂,不利于通行;

③唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,失去对西域控制;

(少数民族政权隔断了陆路交通)

④东西方的海路日益活跃,丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降。(唐以后以海路为主)

①唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响;

②东西方的海路联系日益活跃。

4.衰落:

地位:

①是沟通古代东西方经济、文化的主要桥梁;

②是东西方经济和文化交流的重要象征。

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

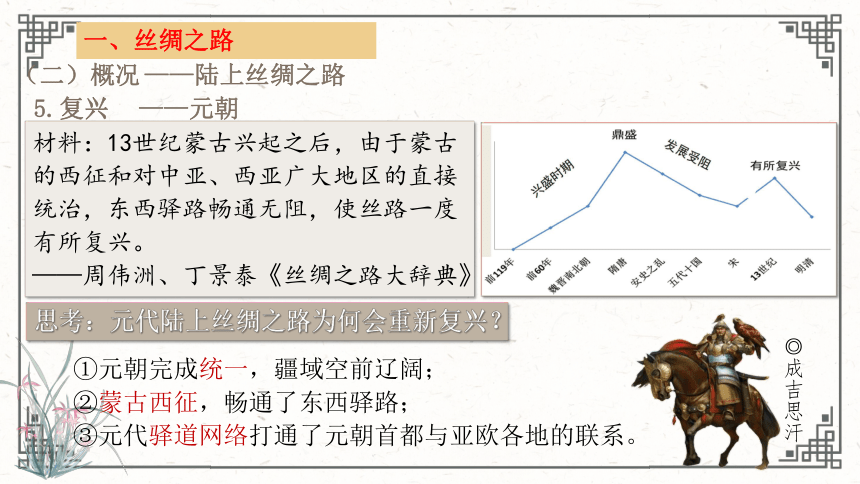

5.复兴

发展受阻

兴盛时期

材料:13世纪蒙古兴起之后,由于蒙古的西征和对中亚、西亚广大地区的直接统治,东西驿路畅通无阻,使丝路一度有所复兴。

——周伟洲、丁景泰《丝绸之路大辞典》

——元朝

①元朝完成统一,疆域空前辽阔;

②蒙古西征,畅通了东西驿路;

③元代驿道网络打通了元朝首都与亚欧各地的联系。

思考:元代陆上丝绸之路为何会重新复兴?

◎成吉思汗

一、丝绸之路

(二)概况

——草原丝绸之路

1.路线:

2.影响:

从漠北草原或南西伯利亚西行,经由咸海、里海以北通往欧洲或小亚细亚的商路

匈奴、突厥等游牧民族的西迁,很多是沿着这条商路进行的

丝绸之路 兴起时间 繁荣时间 衰落时间 主要商品贸易

草原丝绸之路

夏商时期 蒙元时期 明清 (民族迁徙)

3.特点:

全方位、传播速度快、多样性、复杂性

一、丝绸之路

(二)概况

在沟通古代中国西南地区与东南亚、南亚的联系上,长期发挥着重要作用。

——西南丝绸之路

(茶马古道)

1.路线:

关中平原→蜀(成都平原)→横断山麓南下→澜沧江、怒江→缅甸、印度→中亚、西亚。

(1)汉武帝据张骞通西域获得的信息,派人对这条道路进行了探索。

2.形成发展:

(2)唐宋时期,中原与青藏高原形成茶马互市。

3.影响:

一、丝绸之路

(二)概况

——海上丝绸之路

(陶瓷之路)

1.路线:

东南沿海→南海→马六甲海峡→印度洋。

2.形成发展:

从徐闻(今广东徐闻县境内)、合浦(今广西合浦县境内)出发,经南海进入马来半岛、暹罗湾、孟加拉湾,到达印度半岛南部的黄支国和已程不国(今斯里兰卡)。

——《汉书·地理志》

西汉:

宋元:

明初:

开辟了通往印度洋的海路

①官方使节和私人商贾出洋航海都十分频繁;

②广州、泉州、明州等沿海口岸,成为重要交易枢纽

郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”

交通的巅峰

一、丝绸之路

(二)概况

【探究思考】根据史料并结合所学知识,分析宋代海上丝绸之路兴盛的原因

材料 陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

经济:

政治:

科技:

优势:

经济重心南移;手工业发达

①少数民族政权隔断陆路交通(元明清大一统)

②政府重视并鼓励对外贸易

③设市舶司管理海上贸易

造船和航海技术进步、指南针的使用;

海路比陆路更安全,运载量更大,成本更低

——海上丝绸之路

(陶瓷之路)

一、丝绸之路

(二)概况

——海上丝绸之路

(陶瓷之路)

①中国:走向保守和封闭,逐渐落后于世界。

②欧洲:掌握海上贸易主导权,开展殖民扩张与掠夺,友好交往的和平之路遭到破坏。

③世界:物质与文化传播的规模、内容、速度、影响远超此前。

影响:

探究:明清时期海上丝绸之路由盛转衰的原因和影响

3.衰落:

明清时期海上丝绸之路由盛转衰。

①政治:海禁、闭关锁国政策的实施与中国国力的衰退;

②经济:自给自足自然经济的抵制;

③思想:天朝上国观念和儒家重义轻利思想的影响;

④外部:新航路的开辟与西方的殖民扩张。

原因:

第二章节

古代商路上的中西文化交流

二、古代商路上的中西文化交流

阶段 流出地 兴盛时期 衰落时期 主要货物

陆上丝绸之路

草原丝绸之路

西南丝绸之路

海上丝绸之路

【归纳总结】古代欧亚大陆重要商路

长安—新疆—

中亚、西亚、南亚

东北—漠北—

欧洲、小亚细亚

成都—横断山—澜沧江、怒江—缅甸、印度

中国沿海—东南亚—

印度—非洲、红海

汉-唐

宋元

汉-唐

宋元、明清

(闭关前)

明清

明清

宋明之后

鸦片战争后

丝绸

民族迁徙

茶、马

瓷器

二、古代商路上的中西文化交流

穿丝绸的凯撒

材料1:张骞出使西域扩大了中国丝绸在中亚的影响,引起了更远地方人们的兴趣。罗马帝国实力强大,对丝绸有强劲需求,罗马帝国贵族都以穿上丝绸为贵,随后丝绸价格甚至高过黄金,而汉朝是丝绸唯一来源。

——摘编自葛剑雄《历史上中国没有动力进行丝绸贸易》

(1)丝绸:养蚕和缫丝技术逐渐传到东罗马帝国;

(一)物质技术交流之路

(2)漆器与冶铁:漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术,由中亚向西传播;

材料2 “南海一号”(南宋古沉船)现已出水数千件完整瓷器,汇集了南方著名窑口的陶瓷精品,品种超过30中。“南海一号”还出水了许多“洋味”十足的瓷器……

——摘编自《“南海一号”文物揭秘》

1.中国物质和技术西传

二、古代商路上的中西文化交流

(3)科技:中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方;

(4)瓷器:主要沿海路外销

(一)物质技术交流之路

1.中国物质和技术西传

材料2 751年,唐玄宗派高仙芝率军从安西出发,在翻过葱岭、越过沙漠、在中亚名城怛罗斯城下与阿拉伯军队激战,唐军溃败。怛逻斯战役意外促进了中国文明的向外传播。“四大发明”最早传出的是造纸术,而造纸术的传出与怛逻斯战役有着直接的关系。唐帝国此役战败,共计一万余唐兵成为战俘,其中包括大量会造纸的工匠。不久后外部世界的第一个造纸作坊就出现在撒马尔罕(今乌兹别克斯坦塔什干附近) 13世纪,印刷术从西域传到欧洲;13世纪,指南针传入西欧;14世纪初火药由阿拉伯人传入欧洲

二、古代商路上的中西文化交流

2.西方物质传入和技术交流

(1)西域的“汗血马”;

“灵帝好胡服、胡账、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”

——《后汉书》

(2)苜蓿、葡萄、西瓜和带有“胡”字的物种,基本都是通过西域传入的。

(一)物质技术交流之路

汉血马

苜蓿

葡萄

胡葱

胡椒

胡萝卜

胡荽

金银器

二、古代商路上的中西文化交流

(4)棉花、香料、珠宝、金银器皿等外来商品,早期多从陆路输入,自宋代起基本来自海路。

(3)中亚和西亚的服饰、饮食对隋唐社会产生重大影响;

2.西方物质传入和技术交流

(一)物质技术交流之路

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回?

—【唐】王翰《凉州词》

薄雾浓云愁永昼,

瑞脑销金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,

半夜凉初透。

—【宋】李清照《醉花阴》

香浮乳酪玻璃碗。年年醉里尝新惯。何物比春风。歌唇一点红。江湖清梦断。

—辛弃疾《菩萨蛮》

二、亚欧大陆其他重要商路

(二)思想文化交流之路:

(1)佛教从印度经中亚传入中国,佛教石窟,融汇东西艺术风格;

1.外来文化的传入

(2)袄教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国;

(3)中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈广受欢迎;

天水麦积山石窟

敦煌莫高窟

二、亚欧大陆其他重要商路

2.中国文化的传出

中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区

(二)思想文化交流之路:

材料1 仅隔一两代,这些胡人的子孙就开始以诗书为业,倾心科第,甚至以礼教自居了,其文化取向和心理认同已完全等同于中原汉人,其间的变化不可谓不大。

——李鸿宾《论唐代宫廷内外的胡人侍卫》

材料2 蚕丝技术西传后,西域丝织业获得进一步发展。唐朝时期,中亚的康国发展成为世界丝织品生产中心之一和最重要的丝绸集散地……这时候,西域丝绸便通过粟特和阿拉伯商旅更多的传入中国……在中国促使丝织业发生了一场近似革命性的变革,造就了唐宋时期中国丝绸文化的繁荣发展和以后对外传播更为强劲的潮流……

——《中外关系史论:丝绸之路与文明的对话》

二、亚欧大陆其他重要商路

【思考】丝绸之路对东西文明交流的影响

材料 从出现伊始,丝绸之路就始终主宰着人类文明进程。它仿佛是一条无形的纽带,将沿途的一个个亚欧文明紧密的联系在一起,各民族、各文明的科技、制度和文化不断地发生剧烈碰撞、最终相互影响,相互融合。丝绸之路是复数形式:奴隶之路、霸权之路、白银之路、西欧之路、帝国之路、战争之路、技术之路,……丝绸之路上所流通的远不止丝绸。 ——〖英〗彼得·弗兰科潘《丝绸之路:一部全新的世界史》

(1)对世界文明的影响:

(2)对中国的影响:

①经济:农作物、畜牧品种传入中原,丰富了中国的物质生活;

②文化:佛教、基督教以及西亚中亚的音乐舞蹈艺术等传入中国,丰富了中华文化;

③社会生活:不同程度的影响了我国的饮食结构,扩大了食物来源。

①丝绸之路是东西方经济和文化交流的桥梁,丰富了物质文化生活;

②沟通了东西方人类的智慧和创造,促进了西方社会生产水平的提高和经济的发展;

③推动了欧亚大陆不同民族之间的互相认知和文化交融,加强了各国人民之间的友好往来。

“一带一路”重大倡议,以开放包容为导向,以共商、共建、共享为原则,得到国际社会积极响应和广泛支持。如今,“一带一路”建设已从倡议变行动,从愿景变现实,100多个国家和国际组织参与其中。如今,基础设施联通网络已初步成型,沿线产业合作已形成势头,各国政策协调不断加强,民众正在从合作中得到更多实惠。

中国的变——综合国力提升、国际地位提高

中国的不变——开放包容的胸怀、融合互信的理念

古代的商路贸易与文化交流

丝绸之路

欧亚大陆重要商路

古代商路上的中西文化交流

名称由来

标志性事件:张骞通西域

丝路发展变化

草原丝绸之路

西南丝绸之路

海上丝绸之路

精神文化交流

物质和技术交流

丝绸之路等商路不仅是商贸路线,而且是中西文化交流的桥梁

1.南宋时期,政府规定在金宋榷场交易过程中南北客商不能直接见面交易,而只能由充当中间人的“牙人”往来评议;对客商过淮交易的人数、过淮的手续、交易商品的数量及种类、客商在榷场停留的时间都做了严格限定。这些规定意在( )

A.促进边疆地区的开发 B.极力缓和宋金之间的民族矛盾

C.推动基层市场的繁荣 D.将边境贸易置于政府管控之下

A

2.中华文化圈的形成伴随着农耕文明的发展与传播,向外传播的主要是粟、黍、丝绸、瓷器、造纸术、印刷术等。古代中国的历代政治疆域基本上都小于文化上中国的范围。这体现了中华文明( )

A.侧重经济交流 B.崇尚和平交往

C.凸显对外开放 D.强调多元互鉴

B

3.茶马古道指唐代以来为顺应当地人民需求,在中国西南和西北地区,以茶叶和马匹为主要交易内容,以马帮为主要运输工具的商品贸易通道。元朝建立驿站,从而使四川西部与西藏间的茶马大道大大延伸。明朝设卫驻军以保护茶道畅通。清朝时期四川在治藏中的作用大大提高,四川与西藏关系的密切,进一步推动了川藏“茶马贸易”。据此可知,茶马贸易反映了( )

A.政府重视边疆地区开发与治理 B.促进内地与边疆地区经济交流

C.政府强化对边疆地区的直接管理 D.重农抑商政策出现松动

A

4.新中国成立后,云南昭通出土了汉代的“蜀郡铁插”、中原地区的博山陶炉,云南昆明出土了五铢钱、中原铜镜等汉代实物。《史记》《汉书》等文献记载了巴蜀商人如卓氏、程氏等冶铁铸器倾销云南。由此可以证实,汉代( )

A.西南地区与中原的经济交往密切 B.云南地区的农耕生产十分发达

C.丝绸之路开通推动西南地区开发 D.郡县制度在西南地区普遍推行

A

5.蜻蜓眼玻璃珠是出自西亚的一类饰物。山西太原的晋国赵卿墓、河南固始侯古堆一号(夫差夫人)墓、湖北随县曾侯乙及其夫人墓等一批春秋战国时期的墓葬都出土了大量的蜻蜓眼玻璃珠,其中曾侯乙墓更是多达173颗。这反映出( )

A.域外文化融入贵族生活 B.宗法等级秩序遭到破坏

C.丝绸之路推动文化互鉴 D.中华文化区域特色鲜明

A

6.敦煌悬泉置遗址(驿站)出土的汉简记载,该驿站有官卒徒御37人、传马40匹和传车10多辆。在当时敦煌郡东西300千米的地面上有9座类似的机构。简文中有“郡当西域空道,案厩置九所……”的记录。这反映了( )

A.亭传邮驿是古代官方的交通机构

B.丝绸之路是中外交往的主要通道

C.边疆稳定是基层治理的有效成果

D.道路畅通是政令统一的重要基础

D

7.贵霜帝国地处中亚丝绸之路的交通要道,与汉朝、罗马、安息并称为欧亚四大强国。通过考古,出土了大量帝国时期的金币。这些金币正面多为手持权杖的国王半身像,而背面是执三叉戟的印度教湿婆神和神牛,周边铭文则以希腊语和佉卢文书写。这些钱币可以证实( )

A.欧亚文化一体化 B.东西方贸易频繁

C.多元文化的交流 D.希腊文明的延续

C

8.有考古专家认为:秦文化中的大型陶塑艺术、石刻石雕艺术、铜车马和青铜水禽制造技术等具有明显的波斯文明和地中海文明的特征。同时还认为秦始皇帝关于帝国政体、管理国家的制度、管理国家的措施等的认识,可能受到波斯帝国制度文明的深刻影响。该考古学家的论述意在说明秦时( )

A.经济发达成为文化交流的基础 B.东西方贸易交流十分频繁

C.东西方文化可能已有深入交流 D.丝绸之路是重要交流途径

C

9.公元7—10世纪,途经中国新疆的商路主要有三条:南路主要通往天竺(印度)等国,中路由疏勒经波斯(伊朗)通往地中海沿岸,北路“自庭州至碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)”,通向里海沿岸。这些商路( )

A.扩大了中华文化圈范围 B.因蒙古西征而被迫中断

C.主要由阿拉伯帝国开辟 D.推动了区域间文化交流

D

10.茶马贸易由来已久,唐以前中原王朝用绢帛向西北少数民族易马,唐以后逐渐形成以茶易马,至宋则出现专门管理茶马交易的茶马司等机构。明朝茶马贸易制度达到顶峰,明朝中期甚至因“马之用,急于三边(明西北边境),而川马远不可至”,暂停了兴盛的川藏地区间茶马贸易,以保证甘肃河州的茶马贸易开展。由此可知明代茶马贸易( )

A.丰富了国家边疆治理的手段 B.开发出草原丝绸之路新通道

C.促进了中外文明的双向交流 D.阻碍了资本主义萌芽的发展

A

感谢观看

第九课

古代的商路、贸易与文化交流

第9课

古代的商路、贸易与文化交流

选择性必修3 文化交流与传播

课程标准:了解古代不同类型的商路,深入理解贸易活动在文化交流中扮演的重要角色。

第四单元 商路、贸易与文化交流

目录

01

丝绸之路

古代商路上的中西文化交流

02

第一章节

丝绸之路

一、丝绸之路

(一)定义

广义的丝绸之路指从上古开始陆续形成的,遍及欧亚大陆甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。除了上述的路线之外,还包括约于前5世纪形成的草原丝绸之路,中古初年形成、在宋代发挥巨大作用的海上丝绸之路与西北丝绸之路同时出现,在宋初取代西北丝绸之路成为陆上交流通道的是南方丝绸之路。

——摘编自《中国古代史资料参考》

狭义的丝路:一般指经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路。后人在这条商路上发现了大量丝绸遗存,因此将它命名为“丝绸之路”。丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征

广义的丝路:指从上古开始陆续形成的、遍及欧亚大陆的长途商业贸易和文化交流路线的总称。包括陆上丝绸之路、海上丝绸之路、草原丝绸之路等

丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

建元三年汉武帝欲联络西域大月氏夹击匈奴,募人出使大月氏,张骞应募出使。……张骞两次出使西域,促进了中西经济文化的交流,此后中西交通流畅,贸易大盛。后来印度佛教输入,就是取道西域的。张骞是西汉开辟西域交通的第一个使者,他的勇敢、坚忍的品质为后人所传颂。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

时间:公元前138年

目的:联合大月氏共击匈奴

过程:张骞历经西域各国,了解到了大量有关西域的地理、经济、文化乃至民情风俗方面的情况,他向汉朝传递了西域的具体情况及西域各国想与汉朝往来的意愿

结果:虽未实现目的,但使汉朝了解到西域的具体情况,推动了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣

1.汉朝:张骞通西域

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

1.汉朝:张骞通西域

探究 张骞通西域为何被称为“凿空西域”?

①张骞之前已有丝绸之路,但无固定路线、断断续续、少为人知,此举实为“创举”。

②张骞通西域前后,丝绸之路的交通、贸易,在规模、稳定性和影响力上不可同日而语。

材料:在司马迁的《史记》中把张骞之交通西域誉称为“凿空”,因为古代称对未知领域探险为凿空,空,同孔,凿空,即凿孔,这是形象化的说法,意思是说张骞出使西域,使双方都互有了解,打开了双方交流之路,丝绸之路也从此成为了国家的正规的中西通途。

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

1.开辟:张骞通西域

政治:

经济:

外交:

思想:

文化:

【探究思考】多角度理解张骞出使西域的影响。

史料:公元前138年,汉武帝欲联络西域大月氏夹击匈奴,张骞应募出使西域。公元前119年,张骞再次出西域,顺利到达乌孙后,又分遣副使出使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于阗及其他诸国。公元前115年,张骞返回长安。此后,汉朝与西域诸国使节往来日益频繁。张骞出使西域前后十九年之久,行程数万里,途中历尽艰辛,完成了出使的任务。从此以后,西域天山南北各国相继归汉,横贯东西的丝绸之路亦由此开辟。 ——白寿彝总主编《中国通史》整理

加强对西部边疆地区有效管理,有利于统一多民族国家的巩固与发展;

“凿空”和“丝路”精神,成为中国人民不畏艰险、勇于开拓的历史象征;

扩大中华文明的影响,促进东西文化交流

促进物种的交流,有利于边疆开发和经济发展;

影响:

推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣,有利于中外经济、文化交流;

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

2.发展

丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线,新疆、中亚路线复杂。

3.繁荣——隋唐

思考:隋唐时期“丝绸之路 ”达到鼎盛的原因?

①政治:国家统一,政治稳定,疆域广阔;

②经济:经济繁荣,手工业发达,交通发达;

③文化:文化繁荣,兼收并蓄;

④ 外交:政策开放、开明。

唐朝允许外商在境内自由贸易,

胡商遍布各大都会

◎唐三彩

一、丝绸之路

【探究思考】唐朝中期以后陆上丝路衰落的原因。

材料1:国际贸易中的商品主要是价格昂贵的奢侈品……因此丝绸之路上盗匪横行,洗劫商旅,杀人劫财,乃是常情。玄奘西行中就多次遇到盗匪,有一次遇到多达二千余骑的“突厥寇贼”……丝绸之路上的主要交通工具是骆驼和马、驴……即使是骆驼,其运载能力也十分有限……丝绸之路沿途的地形更为复杂,行程更为遥远和艰苦,因此骆驼的运输能力更受限制。

——李伯重《丝绸之路的终结真相》

材料2:西夏王朝在公元十一世纪初攻取河西走廊,占据丝绸之路主动脉,这对陆上丝路贸易及西北地区交通状况产生了强烈影响……虽然宋夏双方对缘边贸易都持积极扶植态度,但宋夏之间的关系却变化无常。一旦处于战事状态,双方都严格控制边地人员出入,无疑会影响丝路贸易。

——杨蕤《西夏时期的陆上丝绸之路》

材料3:唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。 ——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

①陆上丝绸之路运量小,运输成本高昂,对利润有较大限制,盗贼横行;

②支线的路线复杂,不利于通行;

③唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,失去对西域控制;

(少数民族政权隔断了陆路交通)

④东西方的海路日益活跃,丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降。(唐以后以海路为主)

①唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响;

②东西方的海路联系日益活跃。

4.衰落:

地位:

①是沟通古代东西方经济、文化的主要桥梁;

②是东西方经济和文化交流的重要象征。

一、丝绸之路

(二)概况

——陆上丝绸之路

5.复兴

发展受阻

兴盛时期

材料:13世纪蒙古兴起之后,由于蒙古的西征和对中亚、西亚广大地区的直接统治,东西驿路畅通无阻,使丝路一度有所复兴。

——周伟洲、丁景泰《丝绸之路大辞典》

——元朝

①元朝完成统一,疆域空前辽阔;

②蒙古西征,畅通了东西驿路;

③元代驿道网络打通了元朝首都与亚欧各地的联系。

思考:元代陆上丝绸之路为何会重新复兴?

◎成吉思汗

一、丝绸之路

(二)概况

——草原丝绸之路

1.路线:

2.影响:

从漠北草原或南西伯利亚西行,经由咸海、里海以北通往欧洲或小亚细亚的商路

匈奴、突厥等游牧民族的西迁,很多是沿着这条商路进行的

丝绸之路 兴起时间 繁荣时间 衰落时间 主要商品贸易

草原丝绸之路

夏商时期 蒙元时期 明清 (民族迁徙)

3.特点:

全方位、传播速度快、多样性、复杂性

一、丝绸之路

(二)概况

在沟通古代中国西南地区与东南亚、南亚的联系上,长期发挥着重要作用。

——西南丝绸之路

(茶马古道)

1.路线:

关中平原→蜀(成都平原)→横断山麓南下→澜沧江、怒江→缅甸、印度→中亚、西亚。

(1)汉武帝据张骞通西域获得的信息,派人对这条道路进行了探索。

2.形成发展:

(2)唐宋时期,中原与青藏高原形成茶马互市。

3.影响:

一、丝绸之路

(二)概况

——海上丝绸之路

(陶瓷之路)

1.路线:

东南沿海→南海→马六甲海峡→印度洋。

2.形成发展:

从徐闻(今广东徐闻县境内)、合浦(今广西合浦县境内)出发,经南海进入马来半岛、暹罗湾、孟加拉湾,到达印度半岛南部的黄支国和已程不国(今斯里兰卡)。

——《汉书·地理志》

西汉:

宋元:

明初:

开辟了通往印度洋的海路

①官方使节和私人商贾出洋航海都十分频繁;

②广州、泉州、明州等沿海口岸,成为重要交易枢纽

郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”

交通的巅峰

一、丝绸之路

(二)概况

【探究思考】根据史料并结合所学知识,分析宋代海上丝绸之路兴盛的原因

材料 陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

经济:

政治:

科技:

优势:

经济重心南移;手工业发达

①少数民族政权隔断陆路交通(元明清大一统)

②政府重视并鼓励对外贸易

③设市舶司管理海上贸易

造船和航海技术进步、指南针的使用;

海路比陆路更安全,运载量更大,成本更低

——海上丝绸之路

(陶瓷之路)

一、丝绸之路

(二)概况

——海上丝绸之路

(陶瓷之路)

①中国:走向保守和封闭,逐渐落后于世界。

②欧洲:掌握海上贸易主导权,开展殖民扩张与掠夺,友好交往的和平之路遭到破坏。

③世界:物质与文化传播的规模、内容、速度、影响远超此前。

影响:

探究:明清时期海上丝绸之路由盛转衰的原因和影响

3.衰落:

明清时期海上丝绸之路由盛转衰。

①政治:海禁、闭关锁国政策的实施与中国国力的衰退;

②经济:自给自足自然经济的抵制;

③思想:天朝上国观念和儒家重义轻利思想的影响;

④外部:新航路的开辟与西方的殖民扩张。

原因:

第二章节

古代商路上的中西文化交流

二、古代商路上的中西文化交流

阶段 流出地 兴盛时期 衰落时期 主要货物

陆上丝绸之路

草原丝绸之路

西南丝绸之路

海上丝绸之路

【归纳总结】古代欧亚大陆重要商路

长安—新疆—

中亚、西亚、南亚

东北—漠北—

欧洲、小亚细亚

成都—横断山—澜沧江、怒江—缅甸、印度

中国沿海—东南亚—

印度—非洲、红海

汉-唐

宋元

汉-唐

宋元、明清

(闭关前)

明清

明清

宋明之后

鸦片战争后

丝绸

民族迁徙

茶、马

瓷器

二、古代商路上的中西文化交流

穿丝绸的凯撒

材料1:张骞出使西域扩大了中国丝绸在中亚的影响,引起了更远地方人们的兴趣。罗马帝国实力强大,对丝绸有强劲需求,罗马帝国贵族都以穿上丝绸为贵,随后丝绸价格甚至高过黄金,而汉朝是丝绸唯一来源。

——摘编自葛剑雄《历史上中国没有动力进行丝绸贸易》

(1)丝绸:养蚕和缫丝技术逐渐传到东罗马帝国;

(一)物质技术交流之路

(2)漆器与冶铁:漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术,由中亚向西传播;

材料2 “南海一号”(南宋古沉船)现已出水数千件完整瓷器,汇集了南方著名窑口的陶瓷精品,品种超过30中。“南海一号”还出水了许多“洋味”十足的瓷器……

——摘编自《“南海一号”文物揭秘》

1.中国物质和技术西传

二、古代商路上的中西文化交流

(3)科技:中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方;

(4)瓷器:主要沿海路外销

(一)物质技术交流之路

1.中国物质和技术西传

材料2 751年,唐玄宗派高仙芝率军从安西出发,在翻过葱岭、越过沙漠、在中亚名城怛罗斯城下与阿拉伯军队激战,唐军溃败。怛逻斯战役意外促进了中国文明的向外传播。“四大发明”最早传出的是造纸术,而造纸术的传出与怛逻斯战役有着直接的关系。唐帝国此役战败,共计一万余唐兵成为战俘,其中包括大量会造纸的工匠。不久后外部世界的第一个造纸作坊就出现在撒马尔罕(今乌兹别克斯坦塔什干附近) 13世纪,印刷术从西域传到欧洲;13世纪,指南针传入西欧;14世纪初火药由阿拉伯人传入欧洲

二、古代商路上的中西文化交流

2.西方物质传入和技术交流

(1)西域的“汗血马”;

“灵帝好胡服、胡账、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”

——《后汉书》

(2)苜蓿、葡萄、西瓜和带有“胡”字的物种,基本都是通过西域传入的。

(一)物质技术交流之路

汉血马

苜蓿

葡萄

胡葱

胡椒

胡萝卜

胡荽

金银器

二、古代商路上的中西文化交流

(4)棉花、香料、珠宝、金银器皿等外来商品,早期多从陆路输入,自宋代起基本来自海路。

(3)中亚和西亚的服饰、饮食对隋唐社会产生重大影响;

2.西方物质传入和技术交流

(一)物质技术交流之路

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回?

—【唐】王翰《凉州词》

薄雾浓云愁永昼,

瑞脑销金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,

半夜凉初透。

—【宋】李清照《醉花阴》

香浮乳酪玻璃碗。年年醉里尝新惯。何物比春风。歌唇一点红。江湖清梦断。

—辛弃疾《菩萨蛮》

二、亚欧大陆其他重要商路

(二)思想文化交流之路:

(1)佛教从印度经中亚传入中国,佛教石窟,融汇东西艺术风格;

1.外来文化的传入

(2)袄教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国;

(3)中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈广受欢迎;

天水麦积山石窟

敦煌莫高窟

二、亚欧大陆其他重要商路

2.中国文化的传出

中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区

(二)思想文化交流之路:

材料1 仅隔一两代,这些胡人的子孙就开始以诗书为业,倾心科第,甚至以礼教自居了,其文化取向和心理认同已完全等同于中原汉人,其间的变化不可谓不大。

——李鸿宾《论唐代宫廷内外的胡人侍卫》

材料2 蚕丝技术西传后,西域丝织业获得进一步发展。唐朝时期,中亚的康国发展成为世界丝织品生产中心之一和最重要的丝绸集散地……这时候,西域丝绸便通过粟特和阿拉伯商旅更多的传入中国……在中国促使丝织业发生了一场近似革命性的变革,造就了唐宋时期中国丝绸文化的繁荣发展和以后对外传播更为强劲的潮流……

——《中外关系史论:丝绸之路与文明的对话》

二、亚欧大陆其他重要商路

【思考】丝绸之路对东西文明交流的影响

材料 从出现伊始,丝绸之路就始终主宰着人类文明进程。它仿佛是一条无形的纽带,将沿途的一个个亚欧文明紧密的联系在一起,各民族、各文明的科技、制度和文化不断地发生剧烈碰撞、最终相互影响,相互融合。丝绸之路是复数形式:奴隶之路、霸权之路、白银之路、西欧之路、帝国之路、战争之路、技术之路,……丝绸之路上所流通的远不止丝绸。 ——〖英〗彼得·弗兰科潘《丝绸之路:一部全新的世界史》

(1)对世界文明的影响:

(2)对中国的影响:

①经济:农作物、畜牧品种传入中原,丰富了中国的物质生活;

②文化:佛教、基督教以及西亚中亚的音乐舞蹈艺术等传入中国,丰富了中华文化;

③社会生活:不同程度的影响了我国的饮食结构,扩大了食物来源。

①丝绸之路是东西方经济和文化交流的桥梁,丰富了物质文化生活;

②沟通了东西方人类的智慧和创造,促进了西方社会生产水平的提高和经济的发展;

③推动了欧亚大陆不同民族之间的互相认知和文化交融,加强了各国人民之间的友好往来。

“一带一路”重大倡议,以开放包容为导向,以共商、共建、共享为原则,得到国际社会积极响应和广泛支持。如今,“一带一路”建设已从倡议变行动,从愿景变现实,100多个国家和国际组织参与其中。如今,基础设施联通网络已初步成型,沿线产业合作已形成势头,各国政策协调不断加强,民众正在从合作中得到更多实惠。

中国的变——综合国力提升、国际地位提高

中国的不变——开放包容的胸怀、融合互信的理念

古代的商路贸易与文化交流

丝绸之路

欧亚大陆重要商路

古代商路上的中西文化交流

名称由来

标志性事件:张骞通西域

丝路发展变化

草原丝绸之路

西南丝绸之路

海上丝绸之路

精神文化交流

物质和技术交流

丝绸之路等商路不仅是商贸路线,而且是中西文化交流的桥梁

1.南宋时期,政府规定在金宋榷场交易过程中南北客商不能直接见面交易,而只能由充当中间人的“牙人”往来评议;对客商过淮交易的人数、过淮的手续、交易商品的数量及种类、客商在榷场停留的时间都做了严格限定。这些规定意在( )

A.促进边疆地区的开发 B.极力缓和宋金之间的民族矛盾

C.推动基层市场的繁荣 D.将边境贸易置于政府管控之下

A

2.中华文化圈的形成伴随着农耕文明的发展与传播,向外传播的主要是粟、黍、丝绸、瓷器、造纸术、印刷术等。古代中国的历代政治疆域基本上都小于文化上中国的范围。这体现了中华文明( )

A.侧重经济交流 B.崇尚和平交往

C.凸显对外开放 D.强调多元互鉴

B

3.茶马古道指唐代以来为顺应当地人民需求,在中国西南和西北地区,以茶叶和马匹为主要交易内容,以马帮为主要运输工具的商品贸易通道。元朝建立驿站,从而使四川西部与西藏间的茶马大道大大延伸。明朝设卫驻军以保护茶道畅通。清朝时期四川在治藏中的作用大大提高,四川与西藏关系的密切,进一步推动了川藏“茶马贸易”。据此可知,茶马贸易反映了( )

A.政府重视边疆地区开发与治理 B.促进内地与边疆地区经济交流

C.政府强化对边疆地区的直接管理 D.重农抑商政策出现松动

A

4.新中国成立后,云南昭通出土了汉代的“蜀郡铁插”、中原地区的博山陶炉,云南昆明出土了五铢钱、中原铜镜等汉代实物。《史记》《汉书》等文献记载了巴蜀商人如卓氏、程氏等冶铁铸器倾销云南。由此可以证实,汉代( )

A.西南地区与中原的经济交往密切 B.云南地区的农耕生产十分发达

C.丝绸之路开通推动西南地区开发 D.郡县制度在西南地区普遍推行

A

5.蜻蜓眼玻璃珠是出自西亚的一类饰物。山西太原的晋国赵卿墓、河南固始侯古堆一号(夫差夫人)墓、湖北随县曾侯乙及其夫人墓等一批春秋战国时期的墓葬都出土了大量的蜻蜓眼玻璃珠,其中曾侯乙墓更是多达173颗。这反映出( )

A.域外文化融入贵族生活 B.宗法等级秩序遭到破坏

C.丝绸之路推动文化互鉴 D.中华文化区域特色鲜明

A

6.敦煌悬泉置遗址(驿站)出土的汉简记载,该驿站有官卒徒御37人、传马40匹和传车10多辆。在当时敦煌郡东西300千米的地面上有9座类似的机构。简文中有“郡当西域空道,案厩置九所……”的记录。这反映了( )

A.亭传邮驿是古代官方的交通机构

B.丝绸之路是中外交往的主要通道

C.边疆稳定是基层治理的有效成果

D.道路畅通是政令统一的重要基础

D

7.贵霜帝国地处中亚丝绸之路的交通要道,与汉朝、罗马、安息并称为欧亚四大强国。通过考古,出土了大量帝国时期的金币。这些金币正面多为手持权杖的国王半身像,而背面是执三叉戟的印度教湿婆神和神牛,周边铭文则以希腊语和佉卢文书写。这些钱币可以证实( )

A.欧亚文化一体化 B.东西方贸易频繁

C.多元文化的交流 D.希腊文明的延续

C

8.有考古专家认为:秦文化中的大型陶塑艺术、石刻石雕艺术、铜车马和青铜水禽制造技术等具有明显的波斯文明和地中海文明的特征。同时还认为秦始皇帝关于帝国政体、管理国家的制度、管理国家的措施等的认识,可能受到波斯帝国制度文明的深刻影响。该考古学家的论述意在说明秦时( )

A.经济发达成为文化交流的基础 B.东西方贸易交流十分频繁

C.东西方文化可能已有深入交流 D.丝绸之路是重要交流途径

C

9.公元7—10世纪,途经中国新疆的商路主要有三条:南路主要通往天竺(印度)等国,中路由疏勒经波斯(伊朗)通往地中海沿岸,北路“自庭州至碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)”,通向里海沿岸。这些商路( )

A.扩大了中华文化圈范围 B.因蒙古西征而被迫中断

C.主要由阿拉伯帝国开辟 D.推动了区域间文化交流

D

10.茶马贸易由来已久,唐以前中原王朝用绢帛向西北少数民族易马,唐以后逐渐形成以茶易马,至宋则出现专门管理茶马交易的茶马司等机构。明朝茶马贸易制度达到顶峰,明朝中期甚至因“马之用,急于三边(明西北边境),而川马远不可至”,暂停了兴盛的川藏地区间茶马贸易,以保证甘肃河州的茶马贸易开展。由此可知明代茶马贸易( )

A.丰富了国家边疆治理的手段 B.开发出草原丝绸之路新通道

C.促进了中外文明的双向交流 D.阻碍了资本主义萌芽的发展

A

感谢观看

第九课

古代的商路、贸易与文化交流

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享