32 第三部分 考前增分一 知识主线(一) 中华文明的起源于奠基——先秦至秦汉时期

文档属性

| 名称 | 32 第三部分 考前增分一 知识主线(一) 中华文明的起源于奠基——先秦至秦汉时期 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 36.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第三部分

考前增分 回归教材

热考题型 适度训练

知识主线(一) 中华文明的起源与奠基——先秦至秦汉时期

考前增分一 知识主线整合 考前回归教材——由“学会”变“会学”

[清单1] 中华文明的起源与早期国家

01

[清单2] 春秋战国时期的社会转型

02

[清单3] 秦汉时期的国家制度与社会治理

03

[清单4] 秦汉时期的经济发展与社会生活

04

[清单5] 秦汉时期的传统文化与交流传播

05

中华文明的起源与早期国家

[清单1]

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

政治文明 (1)黄帝与炎帝被后世共尊为华夏始祖 (2)尧舜时期以 “禅让”传承联盟最高权力 (1)夏朝:王位世袭制取代禅让制

(2)商朝:国家管理实行内外服制度

(3)西周

①分封制:形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构,加强了周天子对地方的政治统治

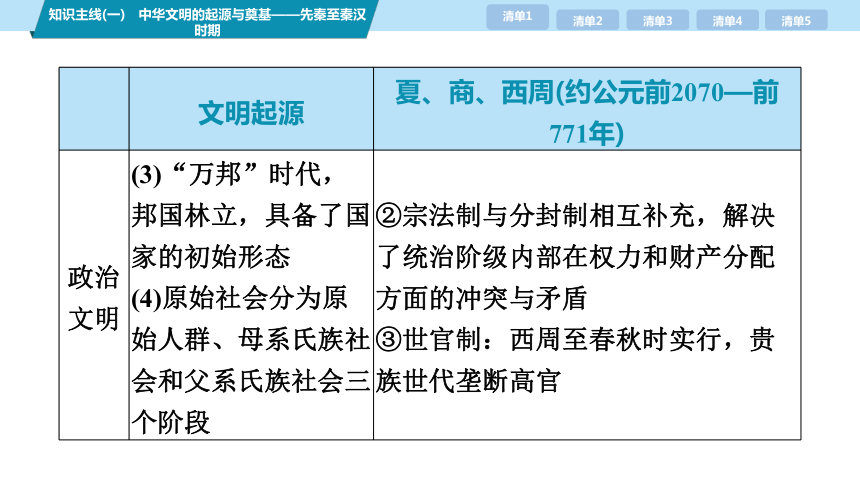

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

政治文明 (3)“万邦”时代,邦国林立,具备了国家的初始形态 (4)原始社会分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段 ②宗法制与分封制相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾

③世官制:西周至春秋时实行,贵族世代垄断高官

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

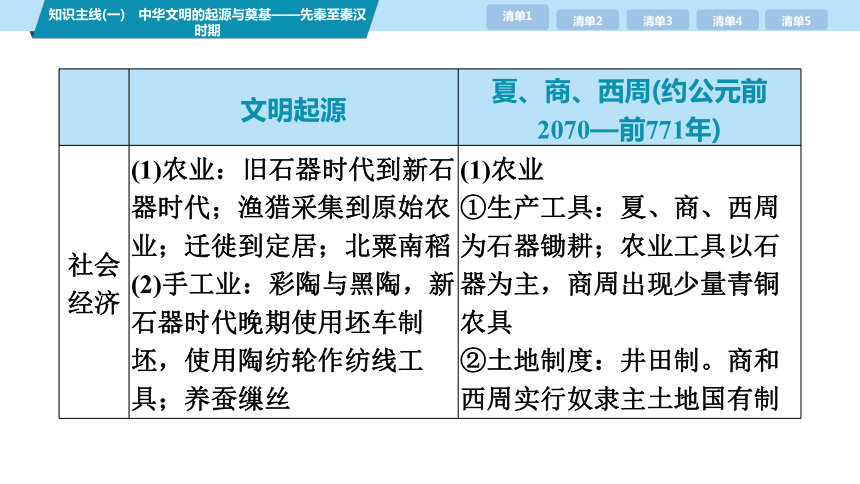

社会经济 (1)农业:旧石器时代到新石器时代;渔猎采集到原始农业;迁徙到定居;北粟南稻 (2)手工业:彩陶与黑陶,新石器时代晚期使用坯车制坯,使用陶纺轮作纺线工具;养蚕缫丝 (1)农业

①生产工具:夏、商、西周为石器锄耕;农业工具以石器为主,商周出现少量青铜农具

②土地制度:井田制。商和西周实行奴隶主土地国有制

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

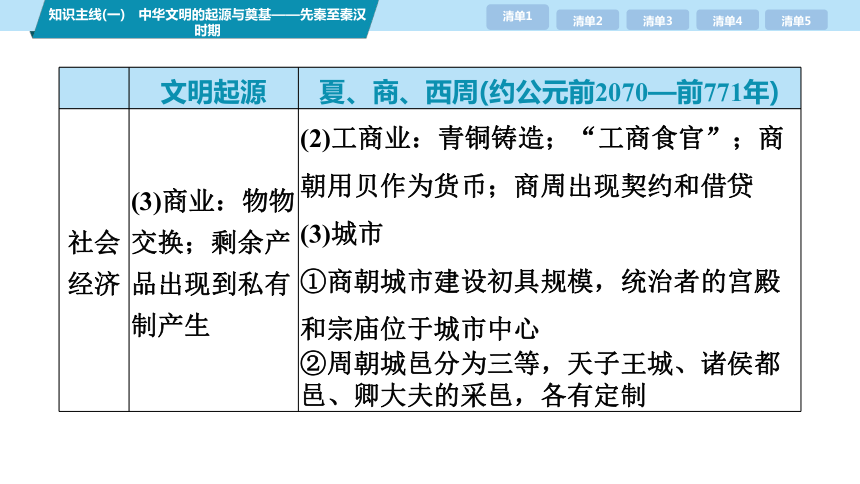

社会经济 (3)商业:物物交换;剩余产品出现到私有制产生 (2)工商业:青铜铸造;“工商食官”;商朝用贝作为货币;商周出现契约和借贷

(3)城市

①商朝城市建设初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市中心

②周朝城邑分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

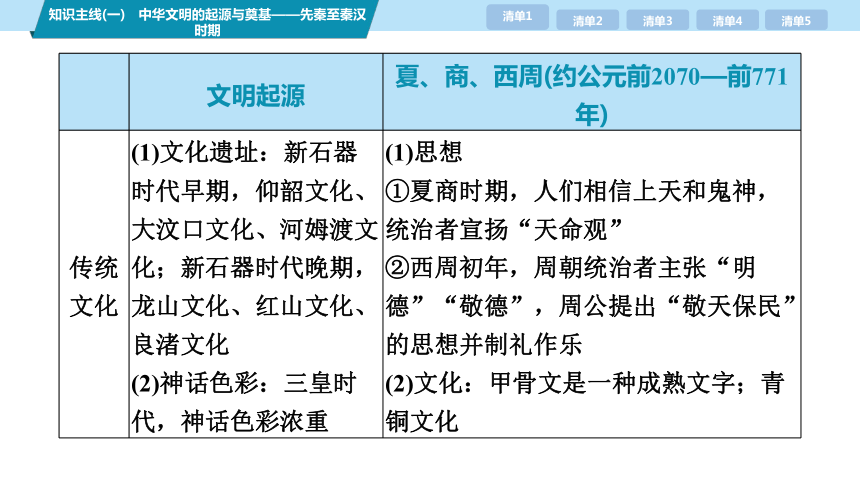

传统文化 (1)文化遗址:新石器时代早期,仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化;新石器时代晚期,龙山文化、红山文化、良渚文化 (2)神话色彩:三皇时代,神话色彩浓重 (1)思想

①夏商时期,人们相信上天和鬼神,统治者宣扬“天命观”

②西周初年,周朝统治者主张“明德”“敬德”,周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐

(2)文化:甲骨文是一种成熟文字;青铜文化

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

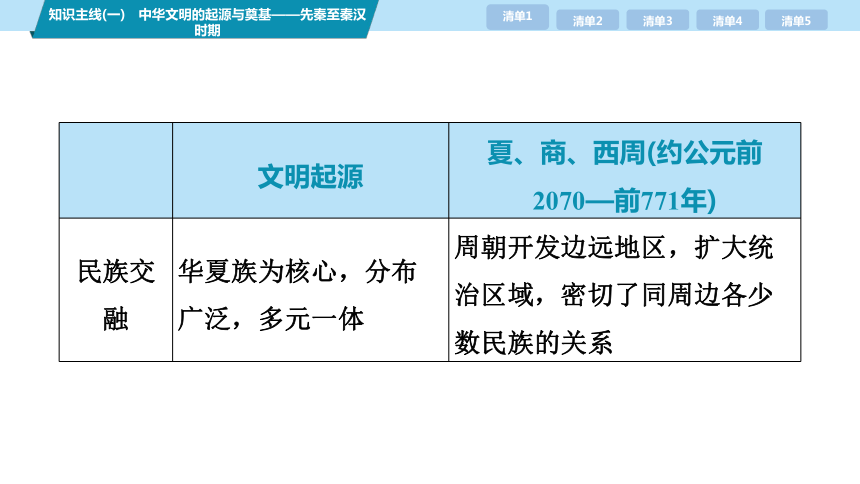

民族交融 华夏族为核心,分布广泛,多元一体 周朝开发边远地区,扩大统治区域,密切了同周边各少数民族的关系

春秋战国时期的社会转型

[清单2]

政治文明 (1)列国纷争:“春秋五霸”“三家分晋”“战国七雄”。华夏认同:各民族进一步交融,华夏民族发展壮大

(2)商鞅变法——使秦国国富兵强,为秦统一奠定了基础

①经济:重农抑商,奖励耕织;强制大家庭拆散为个体小家庭;“废井田,开阡陌”,授田于百姓

政治文明 ②军事:奖励军功,剥夺和限制贵族特权

③政治:在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

(3)官员选拔:举荐制和军功授爵制

(4)户籍:大规模编排民户

社会经济 (1)农业:井田制遭到破坏;铁犁牛耕的推广,水利灌溉工程的兴建

(2)冶铁技术出现;手工业分工更加细密

(3)工商业:货币流通广泛;各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市;“工商食官”的格局被突破

传统文化 (1)孔子:儒家学派的创始人,核心观念是“仁”。老子:道家学派的创始人,认为天地万物的本原是“道”

(2)形成百家争鸣局面

(3)德治与法治之争:公元前536年,郑国的子产“铸刑书”,引发了一场辩论

(4)私学产生,改变了“学在官府”的情形

(5)中华优秀传统文化

①内涵:重视以人为本;崇尚天人合一,道法自然;提倡爱国,追求家国情怀;崇德尚贤,推崇天下为公;崇尚自强不息,厚德载物;主张和而不同

②特点:本土性、多样性、包容性、凝聚性、连续性

民族交融 (1)春秋时期:中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念

(2)战国时期:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛

秦汉时期的国家制度与社会治理

[清单3]

政治制度 (1)秦朝

①皇帝制度:秦朝政治制度的核心,内容包括皇位世袭、皇权至上、皇帝独尊

②中央:三公九卿制,三公指丞相、太尉、御史大夫,为主要辅佐大臣,九卿分掌具体事务

③地方:郡县制在全国推广,设立郡、县两级行政机构,其主要官员由中央任免和考核。县以下设乡、里和亭,分别负责管理民众和治安

政治制度 ④文书:各级官僚机构以文书推行行政管理,保障皇帝和中央的政令能传送到全国各地

(2)两汉

①中央:汉武帝时设置中朝,加强皇权,削弱丞相权力。东汉增强尚书台的作用;严格控制外戚干政

②地方:西汉初,实行郡县与分封并行制,造成王国威胁中央;汉武帝颁布“推恩令”削弱了诸侯王的势力。东汉晚期,形成州、郡、县三级制

官员的选拔与管理 (1)选官

①秦朝:官员选拔主要是“以法为教”“以吏为师”制度,即向官吏学习律令而为官

②两汉:汉武帝推行察举制。此外,积功劳为官和征辟等也是两汉官员选拔制度的重要补充。东汉末年,豪强大族控制了地方选人权

官员的选拔与管理 (2)考核:秦汉官员的考核办法主要是上计制,考核结果是官员赏罚的依据

(3)监察:秦汉建立了以御史大夫为首的中央监察体系。汉武帝时设立刺史(位卑权重),代表皇帝监察地方

法律与教化 (1)秦朝:颁行法律,以法家思想治国,推动了律的编纂。此后,历朝法典多以“律”命名

(2)两汉:汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。秦汉朝廷发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力

民族关系与对外交往 (1)民族关系

①秦朝:设典客、典属国等官职来管理民族事务。秦朝北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越,设立南海郡、桂林郡、象郡等

民族关系与对外交往 ②两汉:设大鸿胪管理民族事务。西汉在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。派张骞出使西域,公元前60年,设西域都护府,作为管理西域的军政机构

(2)对外交往

秦汉时期,中国与外部世界的交往扩大。汉朝对外已打通了陆海两个通道。陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。97年,甘英出使大秦,抵达波斯湾一带。东汉时期,倭国派使臣来朝

货币与赋税制度 (1)货币:秦朝统一货币为圆形方孔钱。汉武帝改革币制,将铸币权收归中央

(2)赋税

①秦朝:田赋税率极高;人头税极重;徭役繁重

②两汉:大致有田赋、人头税和徭役。汉朝人头税分口赋、算赋,还征收财产税

基层治理与社会保障 (1)户籍

①秦朝:户籍实行分类登记制度,包括百姓的户籍、宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等

②汉朝:丞相主管全国户籍工作,“编户齐民”

(2)基层组织:秦汉时期,县下设乡和里。乡、里之外有亭,设亭长,负责传递政令和维护治安。秦汉时期的什伍组织互相监督

(3)救济与优抚:汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。秦汉时期,皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸠杖,以示尊重

秦汉时期的经济发展与社会生活

[清单4]

农业与手工业 (1)西汉牛耕普及,修建龙首渠、白渠等;东汉时期,豪强地主势力发展迅速,土地兼并严重,形成庄园经济

(2)汉朝使用纺纱机纺纱,使用提花机织造精美丝织品,东汉末期已出现灌溉工具翻车

商业和城市 (1)秦汉时期,货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通

(2)汉武帝实行盐铁官营;推行均输平准,平抑物价;抑制工商业者,向他们征收财产税。汉朝以后,凡是涉及买卖、租佃、借贷等财产关系和收养、雇佣、立嗣等人身关系的事宜,当事人要订立契约

交通与医疗 (1)交通

①秦朝:修驰道、直道和五尺道等,构成了以咸阳为中心的全国性道路网,开凿灵渠,沟通长江和珠江

②汉朝:开辟陆上丝绸之路,海上开辟通往印度洋的海路

(2)医疗

①《黄帝内经》是一部重要的中医基础理论著作

②东汉晚期:华佗创制了“麻沸散”和“五禽戏”

③张仲景:《伤寒杂病论》确立辨证施治的原则,奠定了中医临床学的基础

秦汉时期的传统文化与交流传播

[清单5]

传统文化 (1)秦始皇推崇法家学说,焚书坑儒;汉初尊奉黄老无为思想;汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。东汉末年,道教兴起

(2)史学:西汉司马迁的《史记》,东汉班固的《汉书》

(3)文学:成就集中在汉赋、乐府诗和东汉流行的五言诗

传统文化 (4)科技

①数学:西汉《九章算术》

②医学:《黄帝内经》,成书于战国至西汉间,奠定了中医理论的基础

③105年,东汉蔡伦改进造纸术,推动纸成为主要书写材料

(5)教育:汉朝设立太学和地方官学

文化交融 (1)两汉之际,佛教传入中国。大月氏人西迁,建立贵霜帝国

(2)张骞通西域,“汗血马”、苜蓿、葡萄、带“胡”字物种传入

(3)公元前4世纪—公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国又在汉字的基础上,创造了本国文字

THANK YOU

第三部分

考前增分 回归教材

热考题型 适度训练

知识主线(一) 中华文明的起源与奠基——先秦至秦汉时期

考前增分一 知识主线整合 考前回归教材——由“学会”变“会学”

[清单1] 中华文明的起源与早期国家

01

[清单2] 春秋战国时期的社会转型

02

[清单3] 秦汉时期的国家制度与社会治理

03

[清单4] 秦汉时期的经济发展与社会生活

04

[清单5] 秦汉时期的传统文化与交流传播

05

中华文明的起源与早期国家

[清单1]

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

政治文明 (1)黄帝与炎帝被后世共尊为华夏始祖 (2)尧舜时期以 “禅让”传承联盟最高权力 (1)夏朝:王位世袭制取代禅让制

(2)商朝:国家管理实行内外服制度

(3)西周

①分封制:形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构,加强了周天子对地方的政治统治

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

政治文明 (3)“万邦”时代,邦国林立,具备了国家的初始形态 (4)原始社会分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段 ②宗法制与分封制相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾

③世官制:西周至春秋时实行,贵族世代垄断高官

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

社会经济 (1)农业:旧石器时代到新石器时代;渔猎采集到原始农业;迁徙到定居;北粟南稻 (2)手工业:彩陶与黑陶,新石器时代晚期使用坯车制坯,使用陶纺轮作纺线工具;养蚕缫丝 (1)农业

①生产工具:夏、商、西周为石器锄耕;农业工具以石器为主,商周出现少量青铜农具

②土地制度:井田制。商和西周实行奴隶主土地国有制

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

社会经济 (3)商业:物物交换;剩余产品出现到私有制产生 (2)工商业:青铜铸造;“工商食官”;商朝用贝作为货币;商周出现契约和借贷

(3)城市

①商朝城市建设初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市中心

②周朝城邑分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

传统文化 (1)文化遗址:新石器时代早期,仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化;新石器时代晚期,龙山文化、红山文化、良渚文化 (2)神话色彩:三皇时代,神话色彩浓重 (1)思想

①夏商时期,人们相信上天和鬼神,统治者宣扬“天命观”

②西周初年,周朝统治者主张“明德”“敬德”,周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐

(2)文化:甲骨文是一种成熟文字;青铜文化

文明起源 夏、商、西周(约公元前2070—前771年)

民族交融 华夏族为核心,分布广泛,多元一体 周朝开发边远地区,扩大统治区域,密切了同周边各少数民族的关系

春秋战国时期的社会转型

[清单2]

政治文明 (1)列国纷争:“春秋五霸”“三家分晋”“战国七雄”。华夏认同:各民族进一步交融,华夏民族发展壮大

(2)商鞅变法——使秦国国富兵强,为秦统一奠定了基础

①经济:重农抑商,奖励耕织;强制大家庭拆散为个体小家庭;“废井田,开阡陌”,授田于百姓

政治文明 ②军事:奖励军功,剥夺和限制贵族特权

③政治:在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

(3)官员选拔:举荐制和军功授爵制

(4)户籍:大规模编排民户

社会经济 (1)农业:井田制遭到破坏;铁犁牛耕的推广,水利灌溉工程的兴建

(2)冶铁技术出现;手工业分工更加细密

(3)工商业:货币流通广泛;各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市;“工商食官”的格局被突破

传统文化 (1)孔子:儒家学派的创始人,核心观念是“仁”。老子:道家学派的创始人,认为天地万物的本原是“道”

(2)形成百家争鸣局面

(3)德治与法治之争:公元前536年,郑国的子产“铸刑书”,引发了一场辩论

(4)私学产生,改变了“学在官府”的情形

(5)中华优秀传统文化

①内涵:重视以人为本;崇尚天人合一,道法自然;提倡爱国,追求家国情怀;崇德尚贤,推崇天下为公;崇尚自强不息,厚德载物;主张和而不同

②特点:本土性、多样性、包容性、凝聚性、连续性

民族交融 (1)春秋时期:中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念

(2)战国时期:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛

秦汉时期的国家制度与社会治理

[清单3]

政治制度 (1)秦朝

①皇帝制度:秦朝政治制度的核心,内容包括皇位世袭、皇权至上、皇帝独尊

②中央:三公九卿制,三公指丞相、太尉、御史大夫,为主要辅佐大臣,九卿分掌具体事务

③地方:郡县制在全国推广,设立郡、县两级行政机构,其主要官员由中央任免和考核。县以下设乡、里和亭,分别负责管理民众和治安

政治制度 ④文书:各级官僚机构以文书推行行政管理,保障皇帝和中央的政令能传送到全国各地

(2)两汉

①中央:汉武帝时设置中朝,加强皇权,削弱丞相权力。东汉增强尚书台的作用;严格控制外戚干政

②地方:西汉初,实行郡县与分封并行制,造成王国威胁中央;汉武帝颁布“推恩令”削弱了诸侯王的势力。东汉晚期,形成州、郡、县三级制

官员的选拔与管理 (1)选官

①秦朝:官员选拔主要是“以法为教”“以吏为师”制度,即向官吏学习律令而为官

②两汉:汉武帝推行察举制。此外,积功劳为官和征辟等也是两汉官员选拔制度的重要补充。东汉末年,豪强大族控制了地方选人权

官员的选拔与管理 (2)考核:秦汉官员的考核办法主要是上计制,考核结果是官员赏罚的依据

(3)监察:秦汉建立了以御史大夫为首的中央监察体系。汉武帝时设立刺史(位卑权重),代表皇帝监察地方

法律与教化 (1)秦朝:颁行法律,以法家思想治国,推动了律的编纂。此后,历朝法典多以“律”命名

(2)两汉:汉朝沿袭秦律,制成《九章律》。秦汉朝廷发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力

民族关系与对外交往 (1)民族关系

①秦朝:设典客、典属国等官职来管理民族事务。秦朝北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越,设立南海郡、桂林郡、象郡等

民族关系与对外交往 ②两汉:设大鸿胪管理民族事务。西汉在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。派张骞出使西域,公元前60年,设西域都护府,作为管理西域的军政机构

(2)对外交往

秦汉时期,中国与外部世界的交往扩大。汉朝对外已打通了陆海两个通道。陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。97年,甘英出使大秦,抵达波斯湾一带。东汉时期,倭国派使臣来朝

货币与赋税制度 (1)货币:秦朝统一货币为圆形方孔钱。汉武帝改革币制,将铸币权收归中央

(2)赋税

①秦朝:田赋税率极高;人头税极重;徭役繁重

②两汉:大致有田赋、人头税和徭役。汉朝人头税分口赋、算赋,还征收财产税

基层治理与社会保障 (1)户籍

①秦朝:户籍实行分类登记制度,包括百姓的户籍、宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等

②汉朝:丞相主管全国户籍工作,“编户齐民”

(2)基层组织:秦汉时期,县下设乡和里。乡、里之外有亭,设亭长,负责传递政令和维护治安。秦汉时期的什伍组织互相监督

(3)救济与优抚:汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。秦汉时期,皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸠杖,以示尊重

秦汉时期的经济发展与社会生活

[清单4]

农业与手工业 (1)西汉牛耕普及,修建龙首渠、白渠等;东汉时期,豪强地主势力发展迅速,土地兼并严重,形成庄园经济

(2)汉朝使用纺纱机纺纱,使用提花机织造精美丝织品,东汉末期已出现灌溉工具翻车

商业和城市 (1)秦汉时期,货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通

(2)汉武帝实行盐铁官营;推行均输平准,平抑物价;抑制工商业者,向他们征收财产税。汉朝以后,凡是涉及买卖、租佃、借贷等财产关系和收养、雇佣、立嗣等人身关系的事宜,当事人要订立契约

交通与医疗 (1)交通

①秦朝:修驰道、直道和五尺道等,构成了以咸阳为中心的全国性道路网,开凿灵渠,沟通长江和珠江

②汉朝:开辟陆上丝绸之路,海上开辟通往印度洋的海路

(2)医疗

①《黄帝内经》是一部重要的中医基础理论著作

②东汉晚期:华佗创制了“麻沸散”和“五禽戏”

③张仲景:《伤寒杂病论》确立辨证施治的原则,奠定了中医临床学的基础

秦汉时期的传统文化与交流传播

[清单5]

传统文化 (1)秦始皇推崇法家学说,焚书坑儒;汉初尊奉黄老无为思想;汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。东汉末年,道教兴起

(2)史学:西汉司马迁的《史记》,东汉班固的《汉书》

(3)文学:成就集中在汉赋、乐府诗和东汉流行的五言诗

传统文化 (4)科技

①数学:西汉《九章算术》

②医学:《黄帝内经》,成书于战国至西汉间,奠定了中医理论的基础

③105年,东汉蔡伦改进造纸术,推动纸成为主要书写材料

(5)教育:汉朝设立太学和地方官学

文化交融 (1)两汉之际,佛教传入中国。大月氏人西迁,建立贵霜帝国

(2)张骞通西域,“汗血马”、苜蓿、葡萄、带“胡”字物种传入

(3)公元前4世纪—公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国又在汉字的基础上,创造了本国文字

THANK YOU

同课章节目录