30.诗四首 表格式教案

图片预览

文档简介

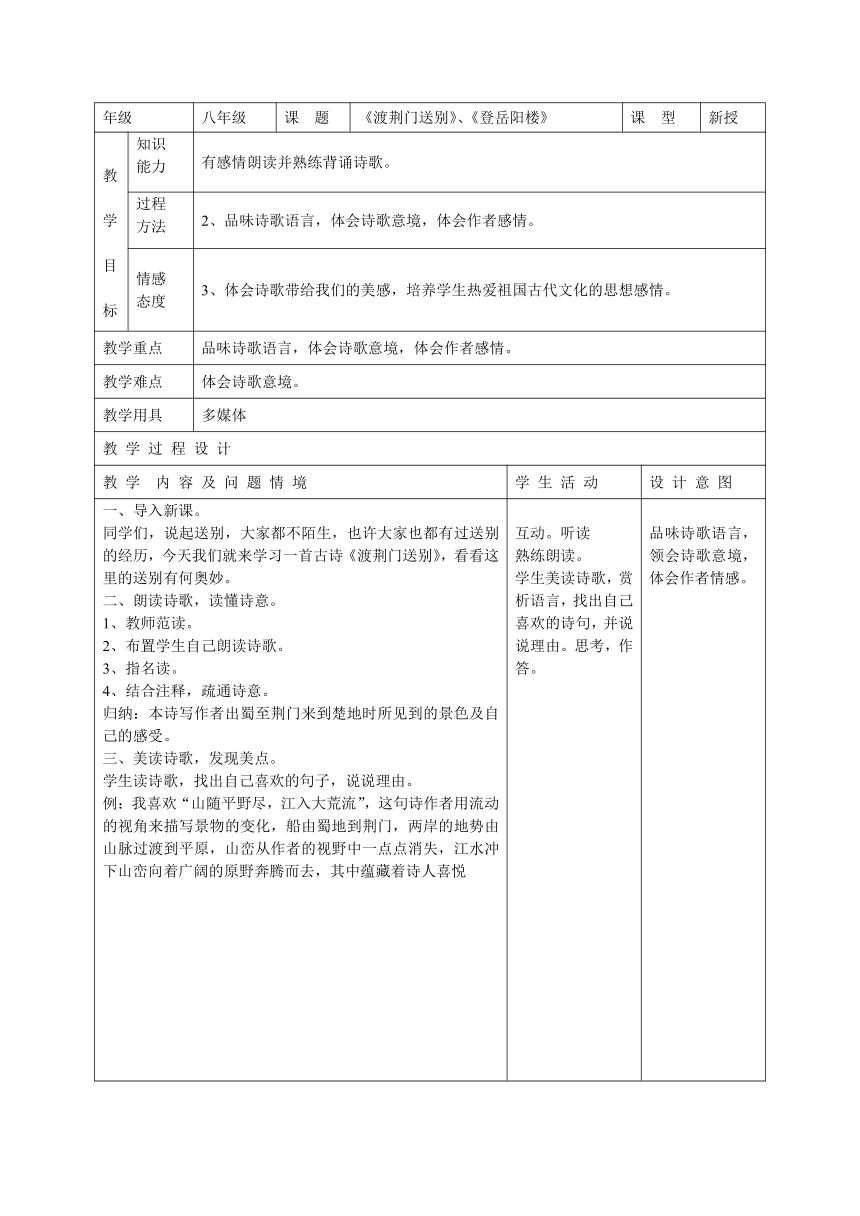

年级 八年级 课 题 《渡荆门送别》、《登岳阳楼》 课 型 新授

教 学 目 标 知识能力 有感情朗读并熟练背诵诗歌。

过程方法 2、品味诗歌语言,体会诗歌意境,体会作者感情。

情感态度 3、体会诗歌带给我们的美感,培养学生热爱祖国古代文化的思想感情。

教学重点 品味诗歌语言,体会诗歌意境,体会作者感情。

教学难点 体会诗歌意境。

教学用具 多媒体

教 学 过 程 设 计

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

一、导入新课。同学们,说起送别,大家都不陌生,也许大家也都有过送别的经历,今天我们就来学习一首古诗《渡荆门送别》,看看这里的送别有何奥妙。二、朗读诗歌,读懂诗意。1、教师范读。2、布置学生自己朗读诗歌。3、指名读。4、结合注释,疏通诗意。归纳:本诗写作者出蜀至荆门来到楚地时所见到的景色及自己的感受。三、美读诗歌,发现美点。学生读诗歌,找出自己喜欢的句子,说说理由。例:我喜欢“山随平野尽,江入大荒流”,这句诗作者用流动的视角来描写景物的变化,船由蜀地到荆门,两岸的地势由山脉过渡到平原,山峦从作者的视野中一点点消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去,其中蕴藏着诗人喜悦 互动。听读熟练朗读。学生美读诗歌,赏析语言,找出自己喜欢的诗句,并说说理由。思考,作答。 品味诗歌语言,领会诗歌意境,体会作者情感。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

开阔的心情和青春的蓬勃朝气。我喜欢“仍怜故乡水,万里送行舟”,这两句由欣赏美景转入深沉的乡情之叹,还是故乡的水好呀,把我的船送到万里之外,还不忍分别。这两句含蓄支抒发了思乡之情,将全诗用一根无形的线收束在一起,余音袅袅。四、再读诗歌,体会情感。 问:全诗表达了作者怎样的思想感情? ——通过对长江两岸的秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔的情怀和奋发的精神,同时表现了诗人对故乡的眷恋思念之情。学习《登岳阳楼》一、设置情境,导入新课。江南有三大名楼:黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁。而其中素有“洞庭天下水,岳阳天下楼”盛誉的岳阳楼,以其雄伟的气势和巍峨壮丽的风采,古往今来吸引了许多文人墨客登楼抒怀。孟浩然望洞庭,描绘出“气蒸云梦泽,波撼岳阳城。”的雄伟景观;范仲淹登高楼,抒发“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”的伟大抱负。宋代著名诗人陈与义也登上了岳阳楼,那么,他又抒发了什么情感呢?让我们赶紧进入今天的课堂。二、初读诗歌,读准字音。1、教师范读诗歌。2、指名读。3、齐读诗歌。4、明确节奏。5、再读诗歌,注意节奏。三、品读诗歌,读懂诗意。1、解释关键词:帘旌、徙倚、凭危、吊古2、学生根据课文注解大致了解诗歌意思。明确:全诗描写了诗人辗转江湘、颠沛游离来到湖南,在登临岳阳楼时,看到夕阳西下,联想屋自己的经历,感慨起国家的 学生自主欣赏,说出喜欢的理由,并有感情的朗读。体会诗歌感情。听读诗歌,正字音品读,`理解诗意。 品味诗歌语言,领会诗歌意境,体会作者情感。

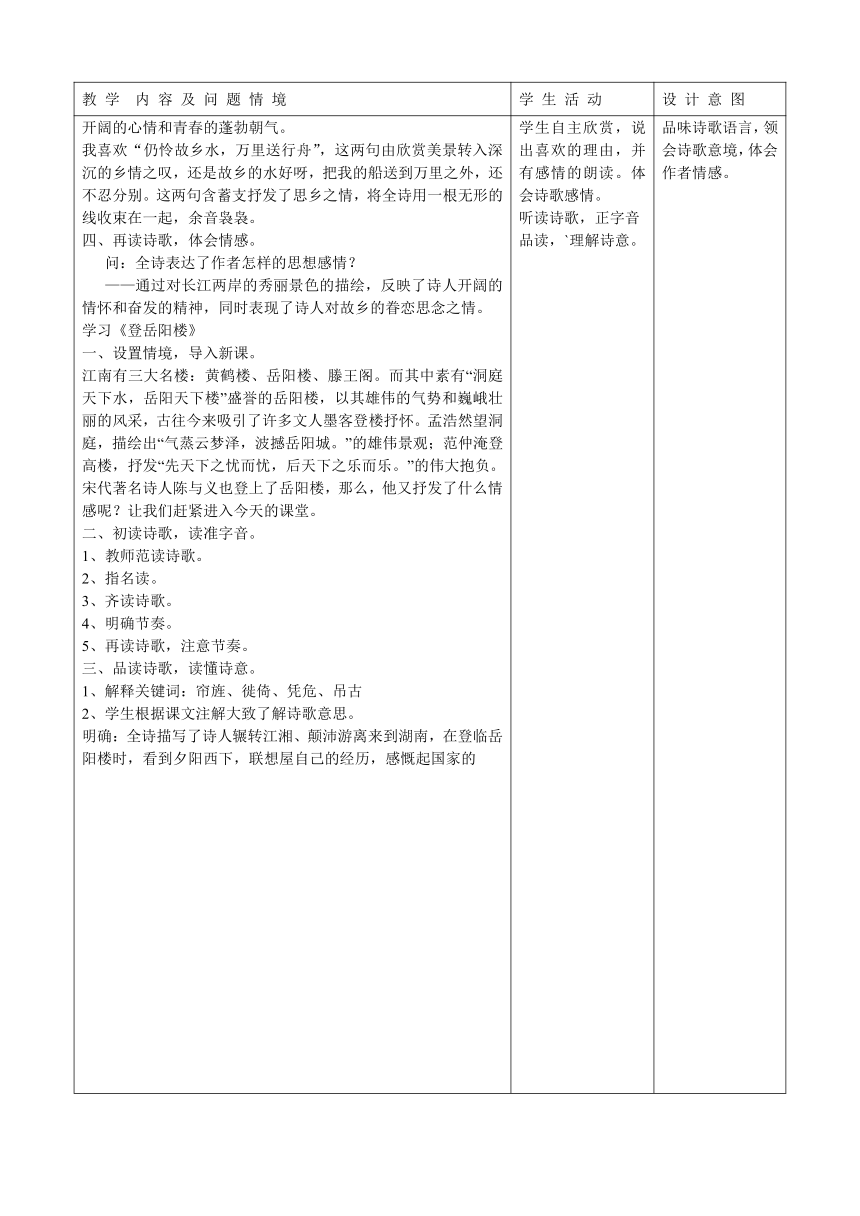

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

命运和社会现实,流露出亡国后的苦闷和悲伤之情。四、赏读诗歌,把握情感。1、这首诗中,你感觉全诗在表达作者情感时,运用最精炼的一个词是哪个?哪些地方能体现出来?(品析诗句,朗读相辅,明确重读字)明确:“悲”景悲——己悲——国悲诗歌赏析:首联“洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。”这两句交待了岳阳楼的地理位置,以及初次登楼所见之景。“帘旌不动夕阳迟”由近及远,近处岳阳楼上的“帘旌”没有风而静止不动,远处的夕阳在缓慢下沉。初临此地,面对这样的景色,诗人的心情是沉重的,他想到的是自己的境遇以及国家政治,北宋就像这即将落下的夕阳,再没有办法挽回,这是对时局的一种感慨,不由悲从心来。 颔联上句“登临吴蜀横分地”从历史角度介绍了岳阳楼,下句写了在傍晚时徘徊在岳阳楼这个有湖有山的地方。登楼有感,不禁想起了关于岳阳这个地方的故事来,想当年三国时期的吴与蜀正是在此地因争夺荆州而兵戈相见。在这样有山有水的岳阳楼畔,诗人没有尽情享受山水之乐,而是用“徙倚”二字展现了诗人的举动,在傍晚时,诗人只在岳阳楼畔徘徊。再联系一下当时诗人所处的社会环境,那是北宋灭亡三年后,想到这大好河山已经易主,那种爱国之心使得诗人在这里徘徊,这也是思想上的徘徊,想到时局,感慨万千,“徙倚”二字将诗人那满腔愁绪表现的淋漓尽致。 颈联诗人不远万里来到岳阳游玩,靖康之变三年来,自己如今站在楼上还眺望着远方。此处“万里”和“三年”一虚一实,交待了诗人来到此处登楼的路途及具体的时间。其中,“还望远”不仅仅只是诗人登楼的望远,也是诗人联想当时国家政治危亡,对将来的一种迷茫之感。这两句诗人联系时局,表达诗人那种忧国忧 赏读诗歌,体会情感。找出诗中最能体现诗人情感的词。体会从哪些地方可以表现出来。赏析诗歌,把握情感。 通过欣赏诗歌,把握诗人情感。赏析诗歌意境。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

民的心绪。尾联情景相生,“风霜”既指秋色浓重,又与自己的“白头”相映衬,且暗示了当时政治局势的严峻,北宋已经危亡不可挽救。“老木沧波”既写眼前实景,又是作者憔悴悲愁,饱经风霜的自我写照,同样也是诗人对当时国家政治局势的一种暗示。国破家亡,悲从心来。2、圈点出品析得出的重读字,结合停顿,明确诗歌感情基调。有感情的朗读全诗。五、总结归纳。诗人在逃难三年后,登上岳阳楼。国家经此天翻地覆的大变动,但岳阳楼似曾依旧,诗人赁栏“吊古”,表达了面对国破家亡的切肤之痛,抒发了悲伤国事的爱国情怀。 有感情朗读。 能读出情感。

作业设计 背诵这两首诗。

板书设计 事——船过荆门渡 登 洞庭景色——夕阳西下荆 山、江 岳门 景 阳 陈送 李 月、云 楼 与别 白 义 抒发感慨——苦闷悲伤 情——思乡之情

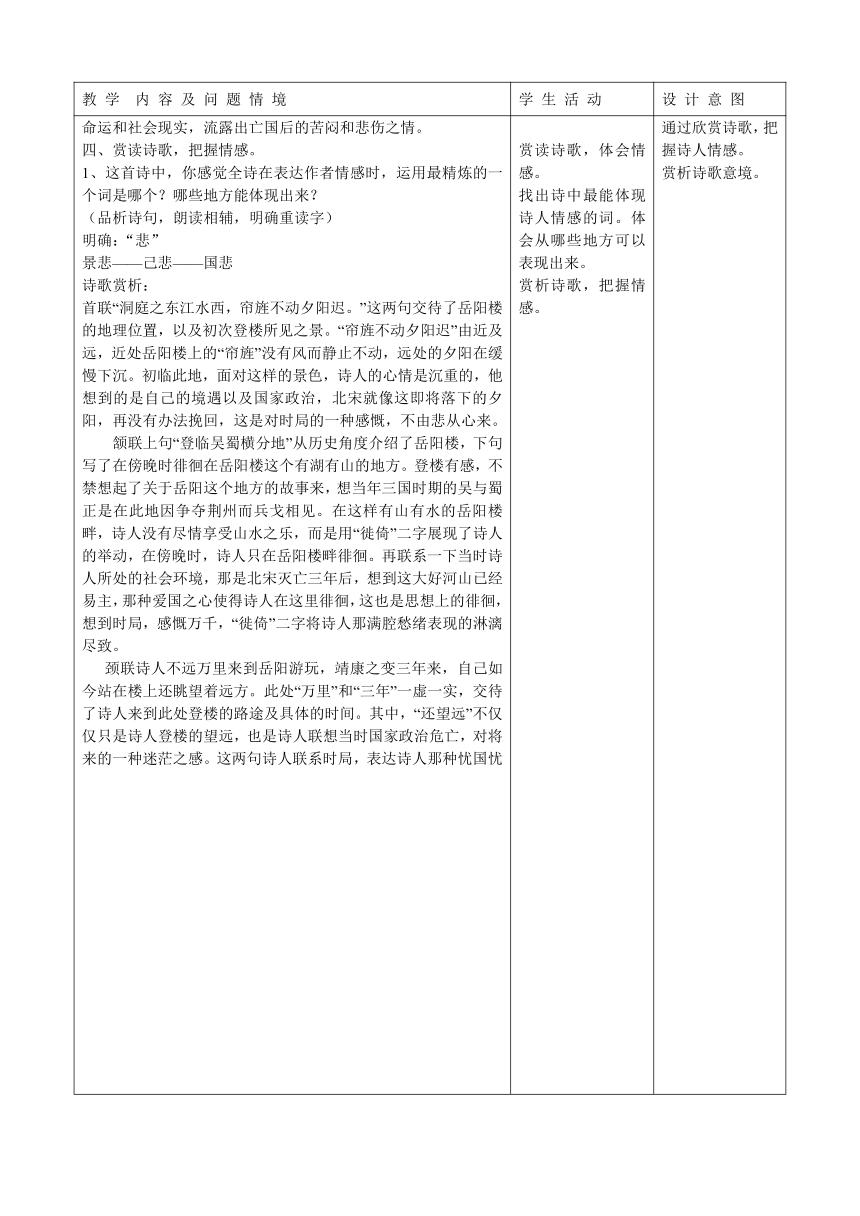

相 关 链 接 关 链 接 登岳阳楼 杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。 诗歌赏析:唐代宗大历三年(768),杜甫由夔州出三峡,暮冬腊月,泊舟岳阳城下,登楼远眺,触景生情,写了这首诗。“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。”“昔闻”写从前对洞庭湖湖光山色的仰慕,“今上”交代时间,“岳阳楼”点明地点,写人生暮年竟能登上岳阳楼观赏洞庭湖的美景风光。今、昔二句互文,名胜早闻,今始得见,平生一快。“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。”由喜悦之心来观赏洞庭湖,真是辽阔无边,分裂吴、楚两地,吞吐日月星辰,气势宏伟,气象万千。“亲朋无一字,老病有孤舟。”笔锋一转,回到现实之中,想到自己自成都至湖南,长期浮舟江上,与亲朋隔绝,无一消息,加上年已五十七岁,老病缠身,孤身飘零。这里,自己的孤寂与上联的湖阔雄壮形成鲜明的对比,愈益显出自己的痛苦之情。“戎马关山北,凭轩涕泗流。”写诗人的博大襟怀。诗人凭轩老泪横流,不仅是有感于自己凄苦的身世,更重要的是纵目远眺,遥想北方边境,战乱未平,国家艰危,这才是诗人悲痛的真正原因。这首诗采用以乐写悲的手法,语言质朴自然,意境浑厚深远,感情曲折真挚,发飘零孤寂之悲哀,感战事乱离之不停,一唱三叹,令人扼腕。

年级 八年级 课 题 《归园田居》、《使至塞上》 课 型 新授

教 学 目 标 知识能力 能够有感情的朗读并熟练背诵这两首诗歌。

过程方法 通过品味诗歌的语言,领会诗歌的意境,细品诗中所表达的情感。

情感态度 体会诗歌带给我们的巨大美感,培养学生热爱祖国古代文化的思想感情。

教学重点 品味语言,领会诗歌意境,体会表达情感。

教学难点 领会诗歌意境,体会表达情感。

教学用具 多媒体

教 学 过 程 设 计

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

一、设置情境,导入新课。 如果摆在你面前有两条路,你会做何选择?A 做官,名利双收; B 做农民,平平淡淡师生说评议。师:大家的选择都有各自的理由,但其实我们都在做同一件事,舍与得,舍和得之间充满人的一生,东晋著名诗人陶渊明也曾做过这样的选择,他选择的是做农民,而且他这一选择使他成为中国文学史上最出色的农民,今天 我们就来学习他的诗歌。二、作者及作品简介。今天我们将要学习的《归园田居》其三写于他做农民的第二年,其时诗人正过着“躬耕自居”的隐居生活,《归园田居》其五首,分别从辞官场、聚亲朋、乐农事、访旧居、欢夜饮几个侧面描绘了诗人丰富充实的隐居生活。陶渊明的这次辞字回家是最后一次,从此再也没有出仕,公元405年,他41岁在江西彭泽做县令不过八十多天,便声称“不为五斗米向乡里小儿折腰”挂印回家,从此结束了时隐时仕身不由己的生活,终老田园。 问题互动集中精力听讲,学生知道的可以补充。 用质疑的语言把学生带入特定的氛围,创设适宜的教学情境。了解作者及创作背景,为理解诗歌内容和满含的情感做铺垫。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

三、朗读诗歌,整体感知。 1、教师范读诗歌,学生认真听读。 2、指名读。 3、齐读。 4、理解诗歌大意,并用自己的话描绘诗歌画面。 师:对于古诗没必要要象翻译文言文那样去对译,要整体把握诗文内容,避免断章取义。 强调几个词语:荷锄 :扛着 但使愿无违:只要明确:诗人告别了那个令人压抑的官场,来到了向往已久的的田园,来到了南山脚下,种下了豆子,但因农技不精,所以结果是草儿盛,豆苗稀。诗人只好一大早就扛着锄头去锄草,晚上一直劳作到与星星为伴。回家的路上,夕露沾湿了衣衫,可解脱了身心束缚的诗人不以为苦,认为只要不违背自己意愿就行。师补充强调:整首诗歌充满田园气氛,给人闲适自由浪漫的享受,这就是田园诗歌。 四、问题研讨,领会情感。 1、问:“但使愿无违”的“愿”具体指什么?结合背景谈一谈。明确:要按照自己的意愿生活,不想在那污浊的现实世界中失去自我,即使做个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。 2、大声朗读诗歌,说说这首诗流露了作者怎样的情感? 明确:对田园生活的喜爱,享受田园之乐的惬意、闲适的心情。脱离官场的轻松之意。过渡:刚才我们领会了田园诗的闲适自由,下面我们再来学习一首跟田园诗风格迥异的边塞诗《使至塞上》。一、背景简介。 开元二十五年春天,王维奉唐玄宗之命赴西北边塞慰问战胜吐蕃的河西副使崔希逸,这实际上是被排挤出朝廷,这首诗所写的就是这次出使的情景。 学生正音,划节奏自由朗读学生结合课下注释,整体理解诗歌大意。用自己的话讲述诗歌所描绘的内容。思考并回答。思考并回答。 诗歌贵在朗读,读是背的前提,读才能读通,才能读懂,才能读会。整体感知诗歌内容,领会诗歌意境。感受田园之乐。为理解作者感情做铺垫。领会作者的情感。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

唐代自开国以来,各方面的蕃荑部落不断入侵,唐朝政府不能不加强边防,以应付战事,有时也有扩张领土的意图,开元天宝年间,有很多诗人参加了守边高级将领的幕府,他们把自己在边塞上的所见所闻写成诗歌,于是边塞风光和军中生活成为盛唐诗人的新题材。这一类诗史上称为边塞诗。二、朗读诗歌,感知诗意。1、教师范读诗歌,学生认真听读,注意生字词和节奏。2、学生自读,要读通读顺读熟。3、结合课下注释,理解诗歌内容。三、品味赏析,体味情感意境。1、读诗歌,谈体会,提问题。2、交流,探究。明确:单车:强调了出使时随从不多,暗示其实作者是被排挤了, 朝廷。征蓬:顠飞的蓬草。此时诗人把自己的出行比作了随风而去蓬草,比作了展翅北飞的归雁,通过这个比喻,我闪更多地感受到诗人的愤懑抑郁之情。“大漠孤烟直,长河落日圆”描绘了边塞怎样的景象?请用自己的话结合自己的想象来描述一下。明确:这两句诗充分体现了诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感。首先,它有画一样的构图,从天边的落日到窜的烽烟到地下的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到绵延无边的大漠,画面上的景物虽不多,但是空间阔大,层次丰富;其次,它有画一样讲究多线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是洒,圆的是落日,寥寥几笔就用简约的线条勾勒出景物的基本形态。第三,这两句在色彩上也很丰富,广阔无垠的大漠黄沙漫漫。黄昏橘红色的夕阳收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着河水,沙漠上升起一缕白烟,直上高空,雄浑辽阔的边塞风光如在眼前。 认真听读,正音并听清节奏。大声反复朗读。结合课下注释理解诗歌内容。学生自由读,就诗歌提问,大家解答。学生试着用自己的语言描绘诗句所描绘的景象。 理解诗歌创作的背景,使学生能进一步理解诗歌内容及作者的情感。熟读,培养语感。理解重点的词语,便于把握诗歌的意境。赏析名句,体会边塞风光的壮美奇特。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

4、整首诗表明了作者怎样的思想感情?明确:通过对壮美奇特的边塞风光的描绘寄托了难以言喻的愤懑抑郁之情。课堂小结:本节课我们所学的两首古诗,一首清新恬淡,体现了田园诗的闲适、自由;一首奇特壮美,体现了边塞诗的雄浑壮观,他们共同组成了我们古代诗歌丰富内涵,让我们放声齐读这两首诗。 思考回答。齐读。 理解情感。

作业设计 背诵这两首诗歌。2、用自己的话将《归园田居》改写成一篇小短文。

板 书设计 种豆锄草归 辛勤劳作园 夕露沾衣田居 无违意愿——甘愿归隐 烽烟 夕阳 苍茫寥阔 构图美 大漠 壮美奇特 长河 的塞外风光 长河使至 线条美 直烟 层次丰富 塞上 曲河 黄河 愤懑抑郁 碧水 的心情 色彩美 红日 鲜明深厚 青烟

PAGE

教 学 目 标 知识能力 有感情朗读并熟练背诵诗歌。

过程方法 2、品味诗歌语言,体会诗歌意境,体会作者感情。

情感态度 3、体会诗歌带给我们的美感,培养学生热爱祖国古代文化的思想感情。

教学重点 品味诗歌语言,体会诗歌意境,体会作者感情。

教学难点 体会诗歌意境。

教学用具 多媒体

教 学 过 程 设 计

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

一、导入新课。同学们,说起送别,大家都不陌生,也许大家也都有过送别的经历,今天我们就来学习一首古诗《渡荆门送别》,看看这里的送别有何奥妙。二、朗读诗歌,读懂诗意。1、教师范读。2、布置学生自己朗读诗歌。3、指名读。4、结合注释,疏通诗意。归纳:本诗写作者出蜀至荆门来到楚地时所见到的景色及自己的感受。三、美读诗歌,发现美点。学生读诗歌,找出自己喜欢的句子,说说理由。例:我喜欢“山随平野尽,江入大荒流”,这句诗作者用流动的视角来描写景物的变化,船由蜀地到荆门,两岸的地势由山脉过渡到平原,山峦从作者的视野中一点点消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去,其中蕴藏着诗人喜悦 互动。听读熟练朗读。学生美读诗歌,赏析语言,找出自己喜欢的诗句,并说说理由。思考,作答。 品味诗歌语言,领会诗歌意境,体会作者情感。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

开阔的心情和青春的蓬勃朝气。我喜欢“仍怜故乡水,万里送行舟”,这两句由欣赏美景转入深沉的乡情之叹,还是故乡的水好呀,把我的船送到万里之外,还不忍分别。这两句含蓄支抒发了思乡之情,将全诗用一根无形的线收束在一起,余音袅袅。四、再读诗歌,体会情感。 问:全诗表达了作者怎样的思想感情? ——通过对长江两岸的秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔的情怀和奋发的精神,同时表现了诗人对故乡的眷恋思念之情。学习《登岳阳楼》一、设置情境,导入新课。江南有三大名楼:黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁。而其中素有“洞庭天下水,岳阳天下楼”盛誉的岳阳楼,以其雄伟的气势和巍峨壮丽的风采,古往今来吸引了许多文人墨客登楼抒怀。孟浩然望洞庭,描绘出“气蒸云梦泽,波撼岳阳城。”的雄伟景观;范仲淹登高楼,抒发“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”的伟大抱负。宋代著名诗人陈与义也登上了岳阳楼,那么,他又抒发了什么情感呢?让我们赶紧进入今天的课堂。二、初读诗歌,读准字音。1、教师范读诗歌。2、指名读。3、齐读诗歌。4、明确节奏。5、再读诗歌,注意节奏。三、品读诗歌,读懂诗意。1、解释关键词:帘旌、徙倚、凭危、吊古2、学生根据课文注解大致了解诗歌意思。明确:全诗描写了诗人辗转江湘、颠沛游离来到湖南,在登临岳阳楼时,看到夕阳西下,联想屋自己的经历,感慨起国家的 学生自主欣赏,说出喜欢的理由,并有感情的朗读。体会诗歌感情。听读诗歌,正字音品读,`理解诗意。 品味诗歌语言,领会诗歌意境,体会作者情感。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

命运和社会现实,流露出亡国后的苦闷和悲伤之情。四、赏读诗歌,把握情感。1、这首诗中,你感觉全诗在表达作者情感时,运用最精炼的一个词是哪个?哪些地方能体现出来?(品析诗句,朗读相辅,明确重读字)明确:“悲”景悲——己悲——国悲诗歌赏析:首联“洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。”这两句交待了岳阳楼的地理位置,以及初次登楼所见之景。“帘旌不动夕阳迟”由近及远,近处岳阳楼上的“帘旌”没有风而静止不动,远处的夕阳在缓慢下沉。初临此地,面对这样的景色,诗人的心情是沉重的,他想到的是自己的境遇以及国家政治,北宋就像这即将落下的夕阳,再没有办法挽回,这是对时局的一种感慨,不由悲从心来。 颔联上句“登临吴蜀横分地”从历史角度介绍了岳阳楼,下句写了在傍晚时徘徊在岳阳楼这个有湖有山的地方。登楼有感,不禁想起了关于岳阳这个地方的故事来,想当年三国时期的吴与蜀正是在此地因争夺荆州而兵戈相见。在这样有山有水的岳阳楼畔,诗人没有尽情享受山水之乐,而是用“徙倚”二字展现了诗人的举动,在傍晚时,诗人只在岳阳楼畔徘徊。再联系一下当时诗人所处的社会环境,那是北宋灭亡三年后,想到这大好河山已经易主,那种爱国之心使得诗人在这里徘徊,这也是思想上的徘徊,想到时局,感慨万千,“徙倚”二字将诗人那满腔愁绪表现的淋漓尽致。 颈联诗人不远万里来到岳阳游玩,靖康之变三年来,自己如今站在楼上还眺望着远方。此处“万里”和“三年”一虚一实,交待了诗人来到此处登楼的路途及具体的时间。其中,“还望远”不仅仅只是诗人登楼的望远,也是诗人联想当时国家政治危亡,对将来的一种迷茫之感。这两句诗人联系时局,表达诗人那种忧国忧 赏读诗歌,体会情感。找出诗中最能体现诗人情感的词。体会从哪些地方可以表现出来。赏析诗歌,把握情感。 通过欣赏诗歌,把握诗人情感。赏析诗歌意境。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

民的心绪。尾联情景相生,“风霜”既指秋色浓重,又与自己的“白头”相映衬,且暗示了当时政治局势的严峻,北宋已经危亡不可挽救。“老木沧波”既写眼前实景,又是作者憔悴悲愁,饱经风霜的自我写照,同样也是诗人对当时国家政治局势的一种暗示。国破家亡,悲从心来。2、圈点出品析得出的重读字,结合停顿,明确诗歌感情基调。有感情的朗读全诗。五、总结归纳。诗人在逃难三年后,登上岳阳楼。国家经此天翻地覆的大变动,但岳阳楼似曾依旧,诗人赁栏“吊古”,表达了面对国破家亡的切肤之痛,抒发了悲伤国事的爱国情怀。 有感情朗读。 能读出情感。

作业设计 背诵这两首诗。

板书设计 事——船过荆门渡 登 洞庭景色——夕阳西下荆 山、江 岳门 景 阳 陈送 李 月、云 楼 与别 白 义 抒发感慨——苦闷悲伤 情——思乡之情

相 关 链 接 关 链 接 登岳阳楼 杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。 诗歌赏析:唐代宗大历三年(768),杜甫由夔州出三峡,暮冬腊月,泊舟岳阳城下,登楼远眺,触景生情,写了这首诗。“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。”“昔闻”写从前对洞庭湖湖光山色的仰慕,“今上”交代时间,“岳阳楼”点明地点,写人生暮年竟能登上岳阳楼观赏洞庭湖的美景风光。今、昔二句互文,名胜早闻,今始得见,平生一快。“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。”由喜悦之心来观赏洞庭湖,真是辽阔无边,分裂吴、楚两地,吞吐日月星辰,气势宏伟,气象万千。“亲朋无一字,老病有孤舟。”笔锋一转,回到现实之中,想到自己自成都至湖南,长期浮舟江上,与亲朋隔绝,无一消息,加上年已五十七岁,老病缠身,孤身飘零。这里,自己的孤寂与上联的湖阔雄壮形成鲜明的对比,愈益显出自己的痛苦之情。“戎马关山北,凭轩涕泗流。”写诗人的博大襟怀。诗人凭轩老泪横流,不仅是有感于自己凄苦的身世,更重要的是纵目远眺,遥想北方边境,战乱未平,国家艰危,这才是诗人悲痛的真正原因。这首诗采用以乐写悲的手法,语言质朴自然,意境浑厚深远,感情曲折真挚,发飘零孤寂之悲哀,感战事乱离之不停,一唱三叹,令人扼腕。

年级 八年级 课 题 《归园田居》、《使至塞上》 课 型 新授

教 学 目 标 知识能力 能够有感情的朗读并熟练背诵这两首诗歌。

过程方法 通过品味诗歌的语言,领会诗歌的意境,细品诗中所表达的情感。

情感态度 体会诗歌带给我们的巨大美感,培养学生热爱祖国古代文化的思想感情。

教学重点 品味语言,领会诗歌意境,体会表达情感。

教学难点 领会诗歌意境,体会表达情感。

教学用具 多媒体

教 学 过 程 设 计

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

一、设置情境,导入新课。 如果摆在你面前有两条路,你会做何选择?A 做官,名利双收; B 做农民,平平淡淡师生说评议。师:大家的选择都有各自的理由,但其实我们都在做同一件事,舍与得,舍和得之间充满人的一生,东晋著名诗人陶渊明也曾做过这样的选择,他选择的是做农民,而且他这一选择使他成为中国文学史上最出色的农民,今天 我们就来学习他的诗歌。二、作者及作品简介。今天我们将要学习的《归园田居》其三写于他做农民的第二年,其时诗人正过着“躬耕自居”的隐居生活,《归园田居》其五首,分别从辞官场、聚亲朋、乐农事、访旧居、欢夜饮几个侧面描绘了诗人丰富充实的隐居生活。陶渊明的这次辞字回家是最后一次,从此再也没有出仕,公元405年,他41岁在江西彭泽做县令不过八十多天,便声称“不为五斗米向乡里小儿折腰”挂印回家,从此结束了时隐时仕身不由己的生活,终老田园。 问题互动集中精力听讲,学生知道的可以补充。 用质疑的语言把学生带入特定的氛围,创设适宜的教学情境。了解作者及创作背景,为理解诗歌内容和满含的情感做铺垫。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

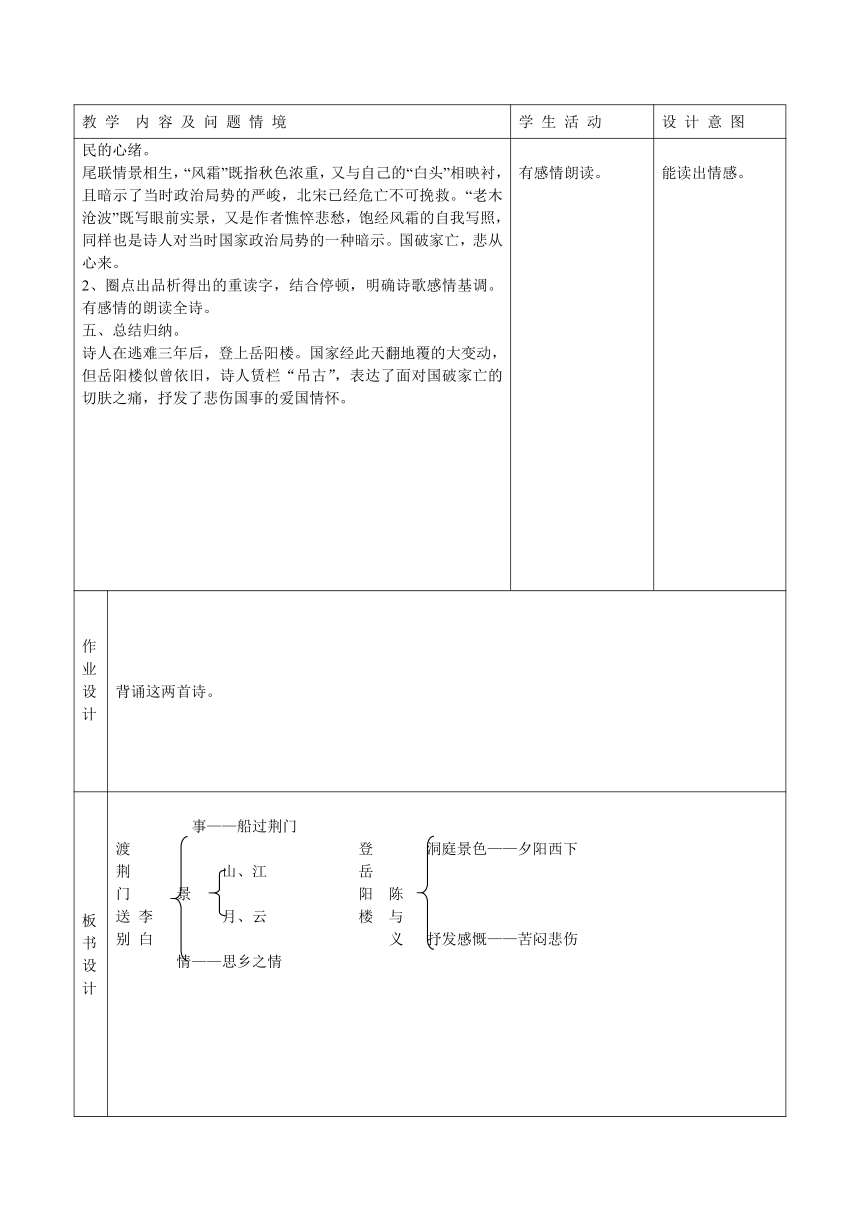

三、朗读诗歌,整体感知。 1、教师范读诗歌,学生认真听读。 2、指名读。 3、齐读。 4、理解诗歌大意,并用自己的话描绘诗歌画面。 师:对于古诗没必要要象翻译文言文那样去对译,要整体把握诗文内容,避免断章取义。 强调几个词语:荷锄 :扛着 但使愿无违:只要明确:诗人告别了那个令人压抑的官场,来到了向往已久的的田园,来到了南山脚下,种下了豆子,但因农技不精,所以结果是草儿盛,豆苗稀。诗人只好一大早就扛着锄头去锄草,晚上一直劳作到与星星为伴。回家的路上,夕露沾湿了衣衫,可解脱了身心束缚的诗人不以为苦,认为只要不违背自己意愿就行。师补充强调:整首诗歌充满田园气氛,给人闲适自由浪漫的享受,这就是田园诗歌。 四、问题研讨,领会情感。 1、问:“但使愿无违”的“愿”具体指什么?结合背景谈一谈。明确:要按照自己的意愿生活,不想在那污浊的现实世界中失去自我,即使做个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。 2、大声朗读诗歌,说说这首诗流露了作者怎样的情感? 明确:对田园生活的喜爱,享受田园之乐的惬意、闲适的心情。脱离官场的轻松之意。过渡:刚才我们领会了田园诗的闲适自由,下面我们再来学习一首跟田园诗风格迥异的边塞诗《使至塞上》。一、背景简介。 开元二十五年春天,王维奉唐玄宗之命赴西北边塞慰问战胜吐蕃的河西副使崔希逸,这实际上是被排挤出朝廷,这首诗所写的就是这次出使的情景。 学生正音,划节奏自由朗读学生结合课下注释,整体理解诗歌大意。用自己的话讲述诗歌所描绘的内容。思考并回答。思考并回答。 诗歌贵在朗读,读是背的前提,读才能读通,才能读懂,才能读会。整体感知诗歌内容,领会诗歌意境。感受田园之乐。为理解作者感情做铺垫。领会作者的情感。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

唐代自开国以来,各方面的蕃荑部落不断入侵,唐朝政府不能不加强边防,以应付战事,有时也有扩张领土的意图,开元天宝年间,有很多诗人参加了守边高级将领的幕府,他们把自己在边塞上的所见所闻写成诗歌,于是边塞风光和军中生活成为盛唐诗人的新题材。这一类诗史上称为边塞诗。二、朗读诗歌,感知诗意。1、教师范读诗歌,学生认真听读,注意生字词和节奏。2、学生自读,要读通读顺读熟。3、结合课下注释,理解诗歌内容。三、品味赏析,体味情感意境。1、读诗歌,谈体会,提问题。2、交流,探究。明确:单车:强调了出使时随从不多,暗示其实作者是被排挤了, 朝廷。征蓬:顠飞的蓬草。此时诗人把自己的出行比作了随风而去蓬草,比作了展翅北飞的归雁,通过这个比喻,我闪更多地感受到诗人的愤懑抑郁之情。“大漠孤烟直,长河落日圆”描绘了边塞怎样的景象?请用自己的话结合自己的想象来描述一下。明确:这两句诗充分体现了诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感。首先,它有画一样的构图,从天边的落日到窜的烽烟到地下的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到绵延无边的大漠,画面上的景物虽不多,但是空间阔大,层次丰富;其次,它有画一样讲究多线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是洒,圆的是落日,寥寥几笔就用简约的线条勾勒出景物的基本形态。第三,这两句在色彩上也很丰富,广阔无垠的大漠黄沙漫漫。黄昏橘红色的夕阳收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着河水,沙漠上升起一缕白烟,直上高空,雄浑辽阔的边塞风光如在眼前。 认真听读,正音并听清节奏。大声反复朗读。结合课下注释理解诗歌内容。学生自由读,就诗歌提问,大家解答。学生试着用自己的语言描绘诗句所描绘的景象。 理解诗歌创作的背景,使学生能进一步理解诗歌内容及作者的情感。熟读,培养语感。理解重点的词语,便于把握诗歌的意境。赏析名句,体会边塞风光的壮美奇特。

教 学 内 容 及 问 题 情 境 学 生 活 动 设 计 意 图

4、整首诗表明了作者怎样的思想感情?明确:通过对壮美奇特的边塞风光的描绘寄托了难以言喻的愤懑抑郁之情。课堂小结:本节课我们所学的两首古诗,一首清新恬淡,体现了田园诗的闲适、自由;一首奇特壮美,体现了边塞诗的雄浑壮观,他们共同组成了我们古代诗歌丰富内涵,让我们放声齐读这两首诗。 思考回答。齐读。 理解情感。

作业设计 背诵这两首诗歌。2、用自己的话将《归园田居》改写成一篇小短文。

板 书设计 种豆锄草归 辛勤劳作园 夕露沾衣田居 无违意愿——甘愿归隐 烽烟 夕阳 苍茫寥阔 构图美 大漠 壮美奇特 长河 的塞外风光 长河使至 线条美 直烟 层次丰富 塞上 曲河 黄河 愤懑抑郁 碧水 的心情 色彩美 红日 鲜明深厚 青烟

PAGE

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》