期中评估测试卷 (含答案) 2024-2025学年历史统编版八年级下册

文档属性

| 名称 | 期中评估测试卷 (含答案) 2024-2025学年历史统编版八年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-21 21:34:38 | ||

图片预览

文档简介

期中评估测试卷

(满分:100分 时间:60分钟)

一、选择题(本大题共12小题,每小题3分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意)

1.(时空观念)下表为不同历史时期北京城代表性建筑命名的变化。命名的变化意在凸显新中国 ( )

时期 明清时期 新中国成立以后

建筑名称 国子监 首都博物馆

颐和园 人民公园

太庙 北京市劳动人民文化宫

A.人民生活的不断改善 B.终结了封建君主制度

C.人民当家作主的特征 D.实现了国家独立自主

2.“唇亡齿寒,户破堂危。”侵朝美军多次轰炸中国东北边境地区,给人民生命财产造成严重损失,我国安全面临严重威胁,党和政府决定 ( )

A.组织淞沪会战 B.进行台儿庄战役

C.发动百团大战 D.开始抗美援朝

3.(史料实证)(2024青岛期末)右图史料为1950年湖州地区长兴县人民政府的一则通告,该通告可以用来研究 ( )

A.开国大典 B.土地改革 C.“一五”计划 D.三大改造

4.下面是我国1952年和1957年工业主要产品产量的变化表。这一变化对我国产生的影响主要是 ( )

项目 钢(万吨) 煤(亿吨) 电力(千瓦时) 石油(万吨)

1952年 135 0.66 73 44

1957年 535 1.3 193 146

A.提高我国国际影响力 B.改变我国工业落后面貌

C.开辟中国历史新纪元 D.进入社会主义初级阶段

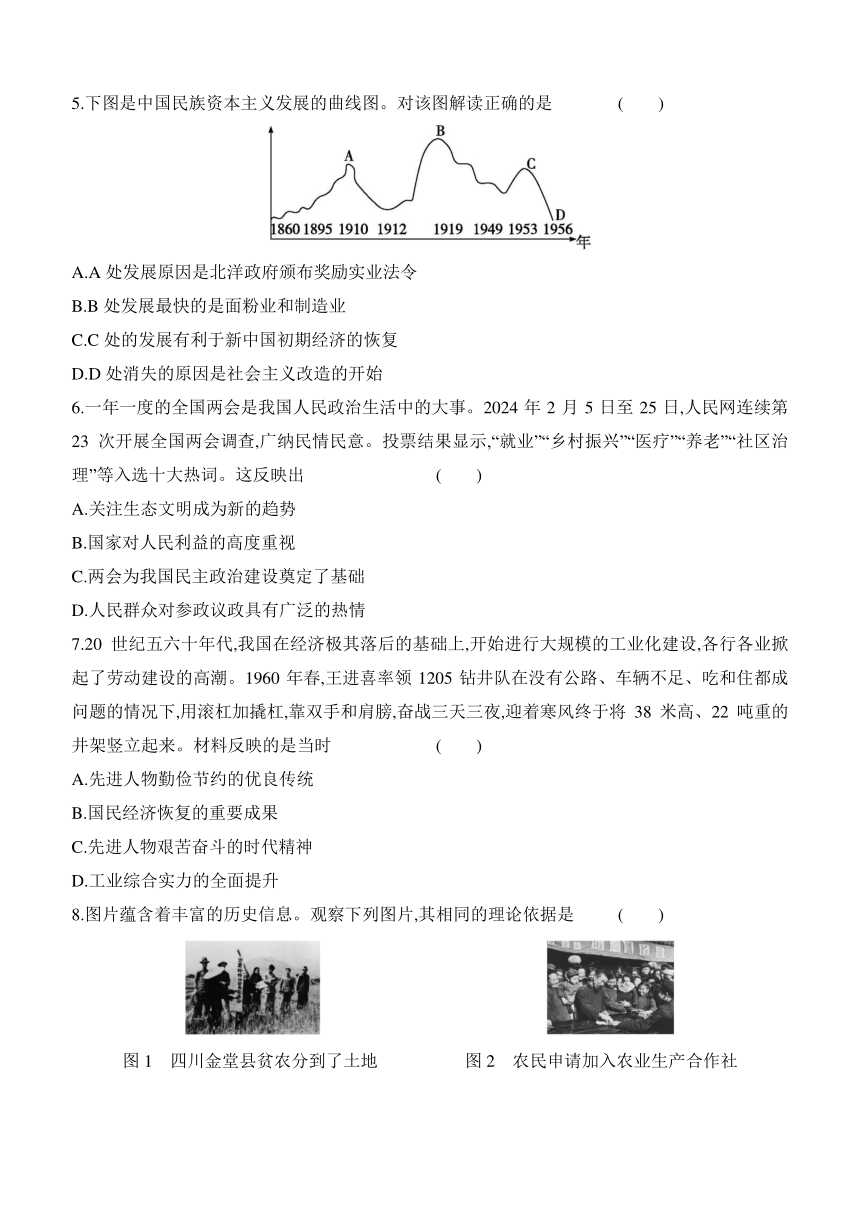

5.下图是中国民族资本主义发展的曲线图。对该图解读正确的是 ( )

A.A处发展原因是北洋政府颁布奖励实业法令

B.B处发展最快的是面粉业和制造业

C.C处的发展有利于新中国初期经济的恢复

D.D处消失的原因是社会主义改造的开始

6.一年一度的全国两会是我国人民政治生活中的大事。2024年2月5日至25日,人民网连续第23次开展全国两会调查,广纳民情民意。投票结果显示,“就业”“乡村振兴”“医疗”“养老”“社区治理”等入选十大热词。这反映出 ( )

A.关注生态文明成为新的趋势

B.国家对人民利益的高度重视

C.两会为我国民主政治建设奠定了基础

D.人民群众对参政议政具有广泛的热情

7.20世纪五六十年代,我国在经济极其落后的基础上,开始进行大规模的工业化建设,各行各业掀起了劳动建设的高潮。1960年春,王进喜率领1205钻井队在没有公路、车辆不足、吃和住都成问题的情况下,用滚杠加撬杠,靠双手和肩膀,奋战三天三夜,迎着寒风终于将38米高、22吨重的井架竖立起来。材料反映的是当时 ( )

A.先进人物勤俭节约的优良传统

B.国民经济恢复的重要成果

C.先进人物艰苦奋斗的时代精神

D.工业综合实力的全面提升

8.图片蕴含着丰富的历史信息。观察下列图片,其相同的理论依据是 ( )

图1 四川金堂县贫农分到了土地 图2 农民申请加入农业生产合作社

图3 1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

A.跑步进入共产主义 B.全面推进城乡工业化

C.全面推进科技创新 D.生产关系适应生产力

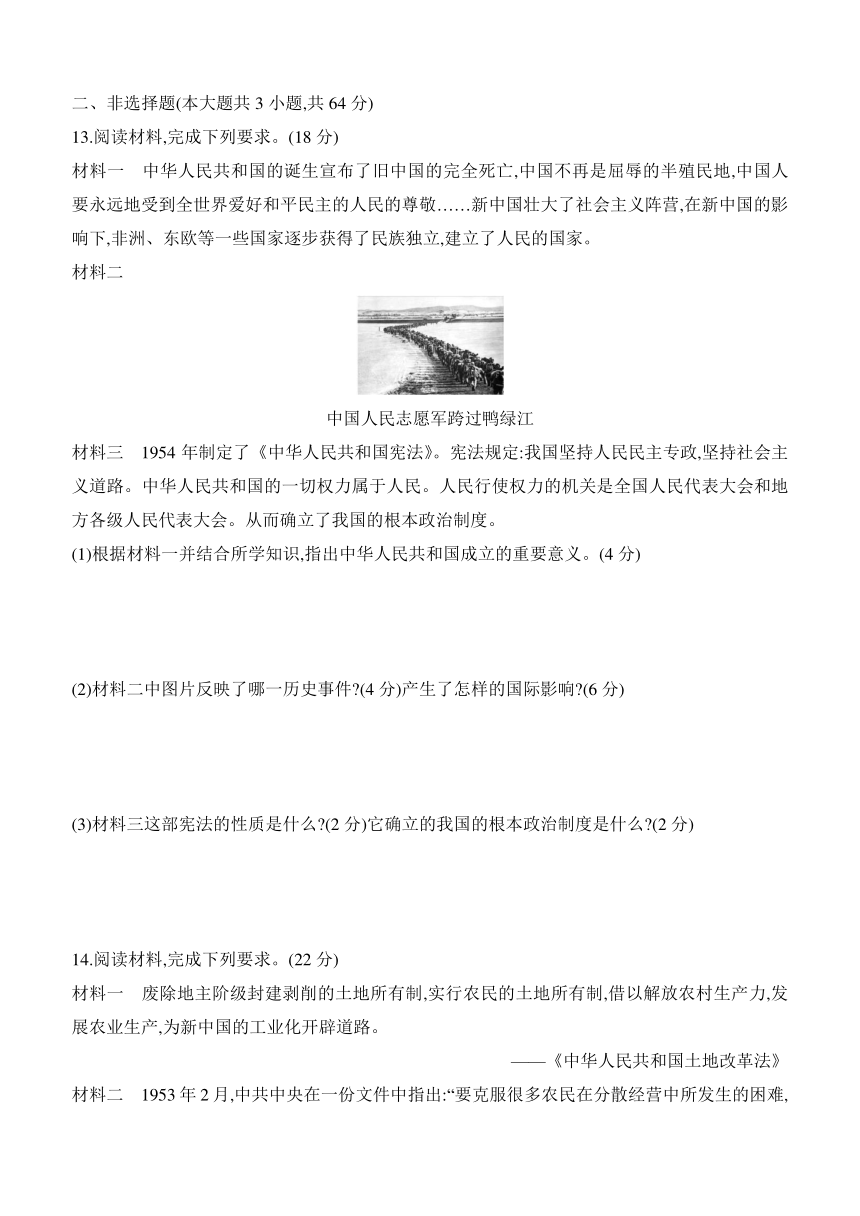

9.(2024潍坊期末)下图为我国工业总产值中所有制结构变化图。这一变化反映出我国 ( )

A.开展了公私合营 B.深化城市经济体制改革

C.全面建成小康社会 D.加入了WTO

10.(唯物史观)中国共产党把马克思主义普遍真理同中国实际相结合,不断把马克思主义中国化时代化,先后形成了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论成果。这说明中国特色社会主义理论体系 ( )

A.推陈出新,独辟蹊径 B.兼容并包,多元发展

C.独立自主,服务全球 D.与时俱进,不断创新

11.(家国情怀)(2024贵阳期末)历慎思同学在历史活动课中以“红色精神”为主题绘制了一份表格。表格中横线处应是( )

项目 新民主主义革命时期 社会主义革命和建设时期 改革开放和社会主义现代化建设新时期

红色精神 红船精神、井冈山精神、长征精神等 红旗渠精神、北大荒精神、“两弹一星”精神等 改革开放精神、抗洪精神、女排精神等

精神核心 民族独立、人民解放 、人民幸福

A.实业救国 B.依法治国 C.国家富强 D.绿水青山

12.“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,旨在积极主动地发展与相关国家的经济合作伙伴关系。我国发出“一带一路”倡议的目的是 ( )

A.加快实现小康社会 B.构建开放型经济新体制

C.构建和谐繁荣社会 D.落实“四个全面”战略布局

二、非选择题(本大题共3小题,共64分)

13.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 中华人民共和国的诞生宣布了旧中国的完全死亡,中国不再是屈辱的半殖民地,中国人要永远地受到全世界爱好和平民主的人民的尊敬……新中国壮大了社会主义阵营,在新中国的影响下,非洲、东欧等一些国家逐步获得了民族独立,建立了人民的国家。

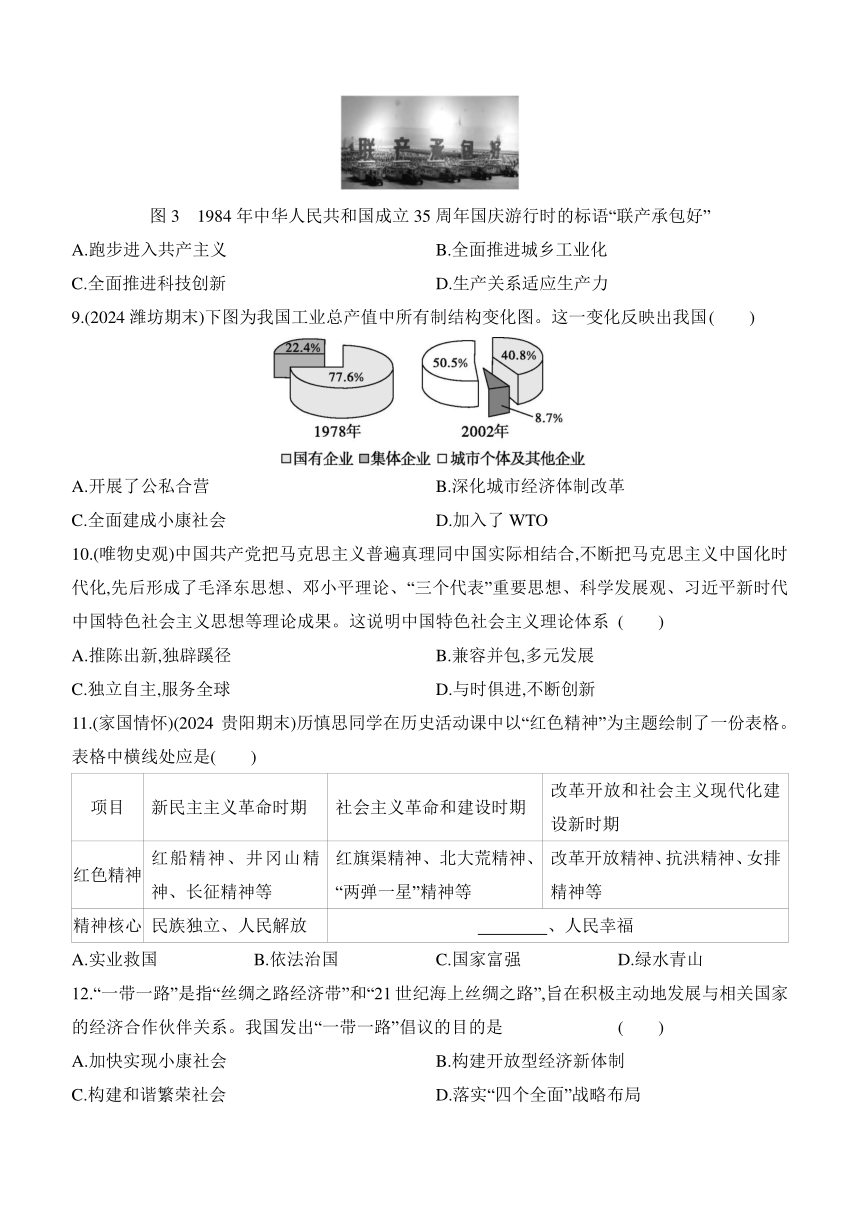

材料二

中国人民志愿军跨过鸭绿江

材料三 1954年制定了《中华人民共和国宪法》。宪法规定:我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路。中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。从而确立了我国的根本政治制度。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中华人民共和国成立的重要意义。(4分)

(2)材料二中图片反映了哪一历史事件 (4分)产生了怎样的国际影响 (6分)

(3)材料三这部宪法的性质是什么 (2分)它确立的我国的根本政治制度是什么 (2分)

14.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中华人民共和国土地改革法》

材料二 1953年2月,中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡‘组织起来’。”

——摘编自《农村政策文件选编》

材料三 一亩地要产五万斤、十万斤以至几十万斤红薯,一亩地要产一两万斤玉米、谷子,这样高的指标,当地干部和群众,讲起来像很平常,一点也不神秘。一般的社也是八千斤、七千斤,提五千斤指标的已经很少。至于亩产一两千斤,根本没人提了。这里给人的印象首先是气魄大。

——《“人有多大胆,地有多大产”》(《人民日报》

1958年8月27日)

材料四 如表

年份 农业总产值(亿元) 农村居民人均可支配收入(元)

1978年 1 397 133.6

1990年 7 662.1 686.3

2000年 24 915.8 2 282.1

2017年 109 331.7 13 432.4

2021年 147 013.4 18 930.9

(1)依据材料一及所学知识,归纳此次土地改革完成的意义。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时为把农民“组织起来”中共中央采取的具体措施。(2分)概括这一举措产生的积极影响。(4分)

(3)据材料三并结合所学知识,“人有多大胆,地有多大产”与哪一运动有关 (2分)分析其出现的原因及后果。(4分)

(4)根据材料四,运用相关农业政策说明表格反映的现象。(4分)

(5)综上所述,新中国成立以来农村经济改革的推进,对当今我国的社会主义经济建设有何启示 (2分)

15.(原创题)中华人民共和国成立后,党和政府在探索社会主义道路过程中,实施了一系列政策。阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一

第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

材料二 “我国石油基本自给了!”全国亿万人民传诵着、欢呼着这件振奋人心的大喜事。

…………

这的确是一个惊人的奇迹。这奇迹,是我国人民完全依靠自己的设计、自己的设备、自己的技术力量创造出来的。这奇迹,是大庆油田的几万名建设者参与创造出来的。

——摘编自冯健、袁木《康庄大道——大庆油田自力更生赞歌》

材料三 我国建国三十五年来所发生的深刻变化,已经初步显示出社会主义制度的优越性。但是必须指出,这种优越性还没有得到应有的发挥。其所以如此……一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化模式。

——摘编自《中共中央关于经济体制改革的决定》

材料四 中国开始了历史上前所未有的大规模的主动的对外开放。经过40多年的努力,我国的对外开放取得了辉煌的成就……形成了一个从经济开放到文化交流的多渠道、多层次、多元化的开放格局,为中国的发展作出了巨大的贡献……由于持续推行对外开放政策,我国已经实现了“从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折”,开放型经济体系已经形成。

——摘编自沈迅《浅论中国对外开放理论的渐进发展及其意义》

材料五 我国经济体制改革确定什么样的目标模式,是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心,是正确认识和处理计划与市场的关系。……实践表明,市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好……实践的发展和认识的深化,要求我们明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。

——江泽民《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国

特色社会主义事业的更大胜利》(1992年10月12日)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括这一时期我国工业建设的主要特点,并分析其原因。(8分)

(2)依据材料二并结合所学知识回答,我国实现了原油和石油产品的全部自给是在哪一年 概括实现石油自给的重大意义。你从中感悟到怎样的精神内涵 (6分)

(3)材料三中“同社会生产力发展要求不相适应的”经济体制是指什么体制 依据所学知识,说明这种模式对企业经营产生的不利影响。(4分)

(4)据材料四,归纳我国对外开放的成就。并据所学知识,指出“40多年的努力”的会议起点。(4分)

(5)依据材料五并结合所学知识,概括我国经济体制改革的目标。(2分)

【详解答案】

1.C 解析:根据材料中不同历史时期北京城代表性建筑命名的变化可知,新中国成立后,北京城代表性建筑命名充分体现人民的主体性,意在凸显新中国人民当家作主的特征,C项正确。

2.D 解析:根据所学知识可知,“唇亡齿寒,户破堂危”比喻双方休戚相关,荣辱与共,1950年,朝鲜内战爆发。美国悍然派兵侵略朝鲜。美国的侵略活动不仅威胁了朝鲜,也严重威胁了中国边境安全。因此1950年10月,中国人民志愿军开赴朝鲜战场,开始抗美援朝,D项正确。

3.B 解析:据“长兴县人民政府通告”和所学知识可知,1950年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,进行土地改革,B项正确。

4.B 解析:根据“我国1952年和1957年工业主要产品产量的变化表”和所学知识可知,1957年第一个五年计划绝大部分指标超额完成,我国的钢铁、煤炭、石油、电力等产量均实现了大幅度增长,开始改变我国工业落后的面貌,B项正确。

5.C 解析:根据“中国民族资本主义发展的曲线图”和所学知识可知,C处时间为1953年,这个时期正是新中国成立后国民经济的恢复时期,所以C处的发展有利于新中国初期经济的恢复,C项正确。

6.B 解析:根据“就业”“乡村振兴”“医疗”“养老”“社区治理”可知,这些都与人民的生活息息相关,体现了国家高度重视人民利益,B项正确。

7.C 解析:材料体现了工人们艰苦奋斗的时代精神,C项正确。

8.D 解析:图1反映的是土地改革,图2反映的是三大改造中对农业的社会主义改造,图3反映的是家庭联产承包责任制。土地改革、三大改造、家庭联产承包责任制都是我国在不同时期根据国情而制定的土地政策,促使生产关系适应生产力,都提高了农民的生产积极性,促进了生产力的提高。D项正确。

9.B 解析:据材料和所学知识可知,1978年我国国有企业占77.6%,集体企业占22.4%;经过经济体制改革,2002年国有企业占40.8%,集体企业占8.7%,城市个体及其他企业占50.5%,B项正确。

10.D 解析:据材料可知,中国特色社会主义理论体系经历了长期的实践和发展过程,包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,可见中国特色社会主义理论体系在长期的实践和发展过程中不断与时俱进,D项正确。

11.C 解析:根据“社会主义革命和建设时期”可知是从1949年到1978年中共十一届三中全会之前;“改革开放和社会主义现代化建设新时期”始于1978年中共十一届三中全会,这一时期的精神核心是国家富强、人民幸福,C项正确。

12.B 解析:根据所学知识可知,中共十八大以来,我国加快构建开放型经济新体制,推动共建“一带一路”深入实施,筹建和成立亚洲基础设施投资银行等,“一带一路”旨在发展与相关国家的经济合作,因而有利于构建开放型经济新体制,B项正确。

13.(1)重要意义:中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元;中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了;壮大了世界和平民主和社会主义的力量。(任答两点4分)

(2)历史事件:抗美援朝。(4分)

国际影响:抗美援朝战争的胜利,抵御了帝国主义侵略扩张,稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲和世界和平,大大提高了我国的国际地位。(6分)

(3)性质:社会主义类型的宪法。(2分)根本政治制度:人民代表大会制度。(2分)

14.(1)意义:彻底摧毁了我国存在2 000多年的封建土地制度,消灭了地主阶级;大大解放了农村生产力;巩固了新生的人民政权;为国家的工业化建设准备了条件。(4分)

(2)具体措施:开展农业合作化运动(或建立农业生产合作社)。(2分)

积极影响:使农民走上丰衣足食的道路;使国家得到更多的商品粮及其他工业原料;提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大市场。(任两点4分)

(3)运动:“大跃进”运动。(2分)

原因:急于求成,忽视了客观的经济规律。(2分)

后果:国民经济发生严重困难。(2分)

(4)现象:实行家庭联产承包责任制,激发农民的劳动热情,带来农村生产力的解放,促进粮食产量及农民生活水平提高。(4分,政策1分、影响3分)

(5)启示:对生产关系的调整一定要适应生产力发展水平;改革必须遵循客观的经济规律,从实际出发,实事求是;改革要注重维护人民的利益。(任一点2分)

15.(1)主要特点:集中主要力量发展重工业。(2分)

原因:苏联建设经验的影响;我国重工业基础薄弱;当时复杂的国际环境。(6分)

(2)时间:1965年。(2分)重大意义:为现代化建设奠定坚实的基础。(2分)精神内涵:艰苦创业、自力更生的精神。(2分)

(3)体制:计划经济体制。(2分)

不利影响:企业缺乏自主权,严重压抑了企业和广大职工的积极性、主动性、创造性,制约了我国社会主义经济建设的发展。(2分)

(4)成就:形成了一个从经济开放到文化交流的多渠道、多层次、多元化的开放格局,开放型经济体系已经形成。(2分)

会议起点:中共十一届三中全会。(2分)

(5)目标:建立社会主义市场经济体制。(2分)

(满分:100分 时间:60分钟)

一、选择题(本大题共12小题,每小题3分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意)

1.(时空观念)下表为不同历史时期北京城代表性建筑命名的变化。命名的变化意在凸显新中国 ( )

时期 明清时期 新中国成立以后

建筑名称 国子监 首都博物馆

颐和园 人民公园

太庙 北京市劳动人民文化宫

A.人民生活的不断改善 B.终结了封建君主制度

C.人民当家作主的特征 D.实现了国家独立自主

2.“唇亡齿寒,户破堂危。”侵朝美军多次轰炸中国东北边境地区,给人民生命财产造成严重损失,我国安全面临严重威胁,党和政府决定 ( )

A.组织淞沪会战 B.进行台儿庄战役

C.发动百团大战 D.开始抗美援朝

3.(史料实证)(2024青岛期末)右图史料为1950年湖州地区长兴县人民政府的一则通告,该通告可以用来研究 ( )

A.开国大典 B.土地改革 C.“一五”计划 D.三大改造

4.下面是我国1952年和1957年工业主要产品产量的变化表。这一变化对我国产生的影响主要是 ( )

项目 钢(万吨) 煤(亿吨) 电力(千瓦时) 石油(万吨)

1952年 135 0.66 73 44

1957年 535 1.3 193 146

A.提高我国国际影响力 B.改变我国工业落后面貌

C.开辟中国历史新纪元 D.进入社会主义初级阶段

5.下图是中国民族资本主义发展的曲线图。对该图解读正确的是 ( )

A.A处发展原因是北洋政府颁布奖励实业法令

B.B处发展最快的是面粉业和制造业

C.C处的发展有利于新中国初期经济的恢复

D.D处消失的原因是社会主义改造的开始

6.一年一度的全国两会是我国人民政治生活中的大事。2024年2月5日至25日,人民网连续第23次开展全国两会调查,广纳民情民意。投票结果显示,“就业”“乡村振兴”“医疗”“养老”“社区治理”等入选十大热词。这反映出 ( )

A.关注生态文明成为新的趋势

B.国家对人民利益的高度重视

C.两会为我国民主政治建设奠定了基础

D.人民群众对参政议政具有广泛的热情

7.20世纪五六十年代,我国在经济极其落后的基础上,开始进行大规模的工业化建设,各行各业掀起了劳动建设的高潮。1960年春,王进喜率领1205钻井队在没有公路、车辆不足、吃和住都成问题的情况下,用滚杠加撬杠,靠双手和肩膀,奋战三天三夜,迎着寒风终于将38米高、22吨重的井架竖立起来。材料反映的是当时 ( )

A.先进人物勤俭节约的优良传统

B.国民经济恢复的重要成果

C.先进人物艰苦奋斗的时代精神

D.工业综合实力的全面提升

8.图片蕴含着丰富的历史信息。观察下列图片,其相同的理论依据是 ( )

图1 四川金堂县贫农分到了土地 图2 农民申请加入农业生产合作社

图3 1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

A.跑步进入共产主义 B.全面推进城乡工业化

C.全面推进科技创新 D.生产关系适应生产力

9.(2024潍坊期末)下图为我国工业总产值中所有制结构变化图。这一变化反映出我国 ( )

A.开展了公私合营 B.深化城市经济体制改革

C.全面建成小康社会 D.加入了WTO

10.(唯物史观)中国共产党把马克思主义普遍真理同中国实际相结合,不断把马克思主义中国化时代化,先后形成了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论成果。这说明中国特色社会主义理论体系 ( )

A.推陈出新,独辟蹊径 B.兼容并包,多元发展

C.独立自主,服务全球 D.与时俱进,不断创新

11.(家国情怀)(2024贵阳期末)历慎思同学在历史活动课中以“红色精神”为主题绘制了一份表格。表格中横线处应是( )

项目 新民主主义革命时期 社会主义革命和建设时期 改革开放和社会主义现代化建设新时期

红色精神 红船精神、井冈山精神、长征精神等 红旗渠精神、北大荒精神、“两弹一星”精神等 改革开放精神、抗洪精神、女排精神等

精神核心 民族独立、人民解放 、人民幸福

A.实业救国 B.依法治国 C.国家富强 D.绿水青山

12.“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,旨在积极主动地发展与相关国家的经济合作伙伴关系。我国发出“一带一路”倡议的目的是 ( )

A.加快实现小康社会 B.构建开放型经济新体制

C.构建和谐繁荣社会 D.落实“四个全面”战略布局

二、非选择题(本大题共3小题,共64分)

13.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 中华人民共和国的诞生宣布了旧中国的完全死亡,中国不再是屈辱的半殖民地,中国人要永远地受到全世界爱好和平民主的人民的尊敬……新中国壮大了社会主义阵营,在新中国的影响下,非洲、东欧等一些国家逐步获得了民族独立,建立了人民的国家。

材料二

中国人民志愿军跨过鸭绿江

材料三 1954年制定了《中华人民共和国宪法》。宪法规定:我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路。中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。从而确立了我国的根本政治制度。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中华人民共和国成立的重要意义。(4分)

(2)材料二中图片反映了哪一历史事件 (4分)产生了怎样的国际影响 (6分)

(3)材料三这部宪法的性质是什么 (2分)它确立的我国的根本政治制度是什么 (2分)

14.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中华人民共和国土地改革法》

材料二 1953年2月,中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡‘组织起来’。”

——摘编自《农村政策文件选编》

材料三 一亩地要产五万斤、十万斤以至几十万斤红薯,一亩地要产一两万斤玉米、谷子,这样高的指标,当地干部和群众,讲起来像很平常,一点也不神秘。一般的社也是八千斤、七千斤,提五千斤指标的已经很少。至于亩产一两千斤,根本没人提了。这里给人的印象首先是气魄大。

——《“人有多大胆,地有多大产”》(《人民日报》

1958年8月27日)

材料四 如表

年份 农业总产值(亿元) 农村居民人均可支配收入(元)

1978年 1 397 133.6

1990年 7 662.1 686.3

2000年 24 915.8 2 282.1

2017年 109 331.7 13 432.4

2021年 147 013.4 18 930.9

(1)依据材料一及所学知识,归纳此次土地改革完成的意义。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时为把农民“组织起来”中共中央采取的具体措施。(2分)概括这一举措产生的积极影响。(4分)

(3)据材料三并结合所学知识,“人有多大胆,地有多大产”与哪一运动有关 (2分)分析其出现的原因及后果。(4分)

(4)根据材料四,运用相关农业政策说明表格反映的现象。(4分)

(5)综上所述,新中国成立以来农村经济改革的推进,对当今我国的社会主义经济建设有何启示 (2分)

15.(原创题)中华人民共和国成立后,党和政府在探索社会主义道路过程中,实施了一系列政策。阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一

第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

材料二 “我国石油基本自给了!”全国亿万人民传诵着、欢呼着这件振奋人心的大喜事。

…………

这的确是一个惊人的奇迹。这奇迹,是我国人民完全依靠自己的设计、自己的设备、自己的技术力量创造出来的。这奇迹,是大庆油田的几万名建设者参与创造出来的。

——摘编自冯健、袁木《康庄大道——大庆油田自力更生赞歌》

材料三 我国建国三十五年来所发生的深刻变化,已经初步显示出社会主义制度的优越性。但是必须指出,这种优越性还没有得到应有的发挥。其所以如此……一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化模式。

——摘编自《中共中央关于经济体制改革的决定》

材料四 中国开始了历史上前所未有的大规模的主动的对外开放。经过40多年的努力,我国的对外开放取得了辉煌的成就……形成了一个从经济开放到文化交流的多渠道、多层次、多元化的开放格局,为中国的发展作出了巨大的贡献……由于持续推行对外开放政策,我国已经实现了“从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折”,开放型经济体系已经形成。

——摘编自沈迅《浅论中国对外开放理论的渐进发展及其意义》

材料五 我国经济体制改革确定什么样的目标模式,是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心,是正确认识和处理计划与市场的关系。……实践表明,市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好……实践的发展和认识的深化,要求我们明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。

——江泽民《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国

特色社会主义事业的更大胜利》(1992年10月12日)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括这一时期我国工业建设的主要特点,并分析其原因。(8分)

(2)依据材料二并结合所学知识回答,我国实现了原油和石油产品的全部自给是在哪一年 概括实现石油自给的重大意义。你从中感悟到怎样的精神内涵 (6分)

(3)材料三中“同社会生产力发展要求不相适应的”经济体制是指什么体制 依据所学知识,说明这种模式对企业经营产生的不利影响。(4分)

(4)据材料四,归纳我国对外开放的成就。并据所学知识,指出“40多年的努力”的会议起点。(4分)

(5)依据材料五并结合所学知识,概括我国经济体制改革的目标。(2分)

【详解答案】

1.C 解析:根据材料中不同历史时期北京城代表性建筑命名的变化可知,新中国成立后,北京城代表性建筑命名充分体现人民的主体性,意在凸显新中国人民当家作主的特征,C项正确。

2.D 解析:根据所学知识可知,“唇亡齿寒,户破堂危”比喻双方休戚相关,荣辱与共,1950年,朝鲜内战爆发。美国悍然派兵侵略朝鲜。美国的侵略活动不仅威胁了朝鲜,也严重威胁了中国边境安全。因此1950年10月,中国人民志愿军开赴朝鲜战场,开始抗美援朝,D项正确。

3.B 解析:据“长兴县人民政府通告”和所学知识可知,1950年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,进行土地改革,B项正确。

4.B 解析:根据“我国1952年和1957年工业主要产品产量的变化表”和所学知识可知,1957年第一个五年计划绝大部分指标超额完成,我国的钢铁、煤炭、石油、电力等产量均实现了大幅度增长,开始改变我国工业落后的面貌,B项正确。

5.C 解析:根据“中国民族资本主义发展的曲线图”和所学知识可知,C处时间为1953年,这个时期正是新中国成立后国民经济的恢复时期,所以C处的发展有利于新中国初期经济的恢复,C项正确。

6.B 解析:根据“就业”“乡村振兴”“医疗”“养老”“社区治理”可知,这些都与人民的生活息息相关,体现了国家高度重视人民利益,B项正确。

7.C 解析:材料体现了工人们艰苦奋斗的时代精神,C项正确。

8.D 解析:图1反映的是土地改革,图2反映的是三大改造中对农业的社会主义改造,图3反映的是家庭联产承包责任制。土地改革、三大改造、家庭联产承包责任制都是我国在不同时期根据国情而制定的土地政策,促使生产关系适应生产力,都提高了农民的生产积极性,促进了生产力的提高。D项正确。

9.B 解析:据材料和所学知识可知,1978年我国国有企业占77.6%,集体企业占22.4%;经过经济体制改革,2002年国有企业占40.8%,集体企业占8.7%,城市个体及其他企业占50.5%,B项正确。

10.D 解析:据材料可知,中国特色社会主义理论体系经历了长期的实践和发展过程,包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,可见中国特色社会主义理论体系在长期的实践和发展过程中不断与时俱进,D项正确。

11.C 解析:根据“社会主义革命和建设时期”可知是从1949年到1978年中共十一届三中全会之前;“改革开放和社会主义现代化建设新时期”始于1978年中共十一届三中全会,这一时期的精神核心是国家富强、人民幸福,C项正确。

12.B 解析:根据所学知识可知,中共十八大以来,我国加快构建开放型经济新体制,推动共建“一带一路”深入实施,筹建和成立亚洲基础设施投资银行等,“一带一路”旨在发展与相关国家的经济合作,因而有利于构建开放型经济新体制,B项正确。

13.(1)重要意义:中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元;中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了;壮大了世界和平民主和社会主义的力量。(任答两点4分)

(2)历史事件:抗美援朝。(4分)

国际影响:抗美援朝战争的胜利,抵御了帝国主义侵略扩张,稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲和世界和平,大大提高了我国的国际地位。(6分)

(3)性质:社会主义类型的宪法。(2分)根本政治制度:人民代表大会制度。(2分)

14.(1)意义:彻底摧毁了我国存在2 000多年的封建土地制度,消灭了地主阶级;大大解放了农村生产力;巩固了新生的人民政权;为国家的工业化建设准备了条件。(4分)

(2)具体措施:开展农业合作化运动(或建立农业生产合作社)。(2分)

积极影响:使农民走上丰衣足食的道路;使国家得到更多的商品粮及其他工业原料;提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大市场。(任两点4分)

(3)运动:“大跃进”运动。(2分)

原因:急于求成,忽视了客观的经济规律。(2分)

后果:国民经济发生严重困难。(2分)

(4)现象:实行家庭联产承包责任制,激发农民的劳动热情,带来农村生产力的解放,促进粮食产量及农民生活水平提高。(4分,政策1分、影响3分)

(5)启示:对生产关系的调整一定要适应生产力发展水平;改革必须遵循客观的经济规律,从实际出发,实事求是;改革要注重维护人民的利益。(任一点2分)

15.(1)主要特点:集中主要力量发展重工业。(2分)

原因:苏联建设经验的影响;我国重工业基础薄弱;当时复杂的国际环境。(6分)

(2)时间:1965年。(2分)重大意义:为现代化建设奠定坚实的基础。(2分)精神内涵:艰苦创业、自力更生的精神。(2分)

(3)体制:计划经济体制。(2分)

不利影响:企业缺乏自主权,严重压抑了企业和广大职工的积极性、主动性、创造性,制约了我国社会主义经济建设的发展。(2分)

(4)成就:形成了一个从经济开放到文化交流的多渠道、多层次、多元化的开放格局,开放型经济体系已经形成。(2分)

会议起点:中共十一届三中全会。(2分)

(5)目标:建立社会主义市场经济体制。(2分)

同课章节目录