3.《不懂就要问》课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.《不懂就要问》课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-20 15:20:01 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

不懂就要问

三年级上册

新题导入

课文里是讲谁不懂?

哪儿不懂?

要问谁?

“不懂就要问”是谁说的?

他为什么要这样说?

……

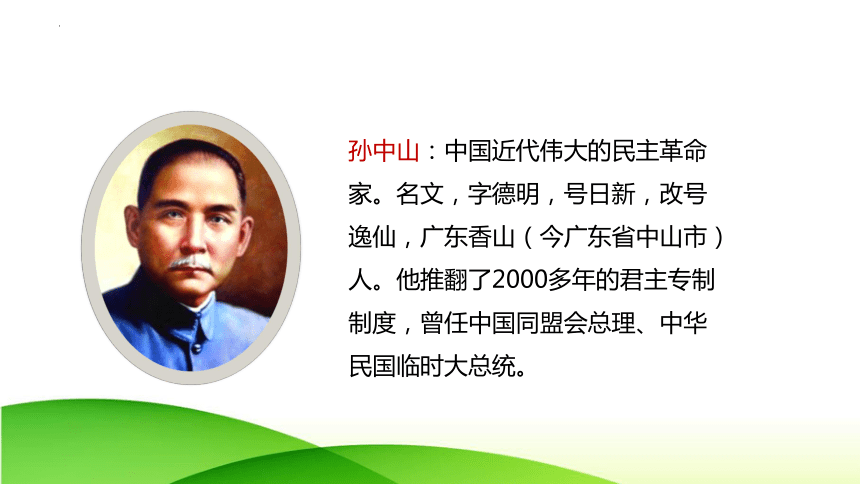

孙中山:中国近代伟大的民主革命家。名文,字德明,号日新,改号逸仙,广东香山(今广东省中山市)人。他推翻了2000多年的君主专制制度,曾任中国同盟会总理、中华民国临时大总统。

自学要求:

1.标出课文的自然段。

2.借助拼音小声地读课文,读准字音,读通句子。

3.孙中山提出了什么问题?(在文中划出有关句子)

我会认

sòng

诵

lì

例

quān

圈

duàn

段

liàn

练

hú

糊

bèi

背

dāi

呆

jiè

戒

lì

厉

ái

挨

chǔ

楚

tú

涂

挨打

ái

弄清楚道理

chǔ

词语解释

根据词语的意思,在文中找出这些词语。

私塾

咿咿呀呀

照例

整体把握

先读一遍课文,再填空:

课文主要讲了( )小时候在( )里读书,为了弄懂书里的意思,( )地向先生提问的事。说明了他是一个( )的人。

大胆

私塾

孙中山

勤学好问

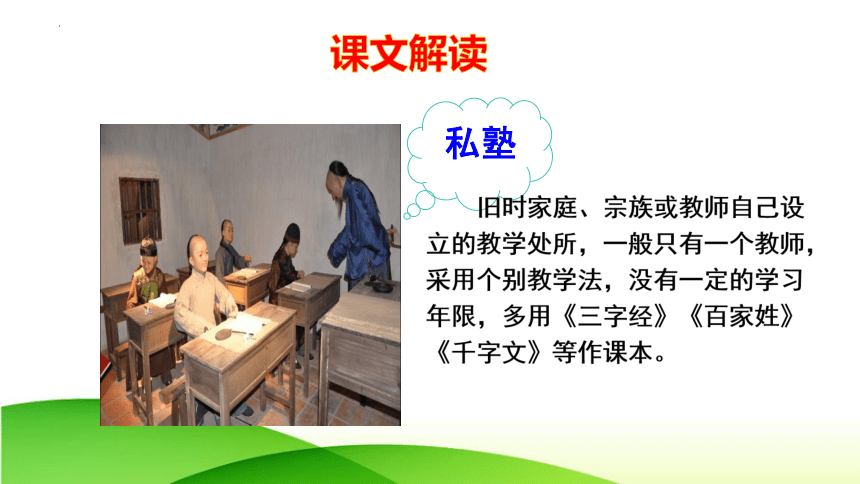

课文解读

私塾

私塾

孙中山小时候是怎么上课的?

那时候上课,先生念,学生跟着念,咿咿呀呀,像唱歌一样。学生读熟了,先生就让他们一个一个地背诵。至于书里的意思,先生从来不讲。

不求甚解

孙中山小时候在私塾读书,那是一个传统的教育场所。在私塾里,上课的方式与现在有很大的不同。教室里没有现代化的教学设备,只有几张桌椅和一块黑板。学生们每天的主要任务就是跟着先生读书,教室里常常响起一片“咿咿呀呀”的声音,仿佛在唱一首古老的歌谣。这种读书方式,虽然单调,却充满了韵律和节奏。

在私塾里,先生的教法非常简单。学生们跟着先生念书,念得熟练了,先生就会让他们一个一个地背诵。至于书里的意思,先生从来不讲。这种教学方式注重的是记忆和背诵,而不是理解和思考。学生们需要通过反复的朗读和背诵,将书中的内容牢牢记住。这种方法虽然能够让学生快速记住一些经典著作,但往往忽略了他们的理解能力和创造力。

“不懂就要问”,孙中山是怎么问的?

来到学校

流利背诵

先生念一句学生念一句

有什么用呢?

壮起胆子

孙中山想:这样糊里糊涂地背,有什么用呢?

用反问的句式说明孙中山想知道书中意思的愿望十分强烈。

我们在学习中遇到不懂的问题,也要像孙中山学习,勤学好问,乐于思考,敢于质疑。

尽管孙中山能够熟练地背诵出这段内容,但有一个问题一直困扰着他:书里说的究竟是什么意思?他发现自己只是机械地记住了文字的排列顺序,却对文字背后的含义一无所知。这种糊里糊涂的背诵让他感到困惑和不满,他开始质疑这种学习方式的意义。

于是,他壮着胆子站起来,问:“先生,您刚才让我背的这段书是什么意思?请您给我讲讲吧!”

头一次

态度诚恳

孙中山决定不再沉默,他壮着胆子站起来,向先生提出了自己的疑问:“先生,您刚才让我背的这段书是什么意思?请您给我讲讲吧!”他的声音虽然不大,但充满了坚定和勇气。在那个时代,学生向先生提问是不常见的,尤其是质疑学习方式的问题。孙中山的提问,让整个教室的气氛顿时紧张起来。

因为以前从没人敢向先生提问。孙中山这一问,简直如“开天辟地”一般,大家不知道先生会怎样做,都认为先生会惩罚多问的同学,所以大家谁也不敢出声,怕受到先生责罚。

孙中山的提问,把正在摇头晃脑高声念书的同学们吓呆了。课堂里霎时变得鸦雀无声,所有人都停下了手中的动作,齐刷刷地看向孙中山。在那个时代,学生向先生提问是不常见的,尤其是质疑学习方式的问题。同学们被孙中山的勇气和胆识所震惊,他们没想到有人敢在课堂上提出这样的问题。整个教室的气氛顿时紧张起来,所有人都屏住了呼吸,等待着先生的反应。

先生听到孙中山的提问,先是愣了一下,然后陷入了沉思。课堂里一片寂静,只有先生微微的呼吸声在空气中回荡。同学们紧张地等待着,不知道接下来会发生什么。这种寂静让时间仿佛凝固了一般,每个人都在心中揣测着可能的结果。

私塾先生非常严厉,却打破习惯把书中的道理讲给同学们听,可见先生教书很认真,孙中山学得很认真。

面对先生的质问,孙中山并没有表现出畏惧。他镇定地回答:“我会背了,先生。”他的声音虽然不大,但充满了坚定和自信。孙中山知道,自己已经熟练地背出了那段课文,但他更想知道的是课文背后的真正含义。

孙中山提出问题后,先生的态度为什么和前面不一样?

因为孙中山完成了先生布置的任务,他善于思考、敢于提问的学习态度打动了先生,所以先生破例讲解了书中的内容。

先生对孙中山说:“我原想,书中的道理,你们长大了自然会知道的。”在那个时代,许多先生认为,学生们不需要立刻理解书中的深意,只需记住内容,随着年龄的增长,自然会明白其中的道理。然而,孙中山的提问让他意识到,学生们对知识的渴望和追求是迫切的,他们希望当下就能理解所学的内容。

从这句话中你读出了什么?

大家其实都像孙中山一样,也想弄懂书中的意思,只是先生不讲,他们也不敢问。

孙中山大胆向先生提出问题,就不怕挨打吗?

读第八、九自然段,思考:

孙中山笑了笑,说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。”

用孙中山的回答结尾,既照应了题目,又突出了文章的中心。

孙中山的这句话,展现了他对知识的渴望和对真理的追求。在那个时代,学生向先生提问并不常见,尤其是质疑学习方式的问题。孙中山的勇敢提问,不仅挑战了传统的教学模式,也显示了他对知识的执着追求。他明白,只有通过不断的提问和思考,才能真正掌握知识,理解其中的道理。

孙中山提到“就是挨打也值得”,这并非空话。在当时,私塾里的先生常常使用戒尺来惩罚学生,孙中山自己也曾因为提问而面临先生的严厉质问。然而,他并没有因此而退缩,反而更加坚定了自己的信念。他深知,追求知识的过程中难免会遇到困难和挫折,但只要坚持下去,就一定能够获得真正的收获。

我们不仅了解了孙中山对学习的坚定信念,也感受到了他对知识的渴望和对真理的追求。这种信念和追求,是孙中山革命事业的重要基石,也是我们今天仍然需要学习和传承的宝贵财富。这个故事激励我们,在学习中要勇于提问,敢于探索,不断追求真理和智慧。

我来说大意

今后我们遇到问题应该怎么做?

我来说大意

课文写的是孙中山小时候读私塾,为了 ,大胆地 ,最终先生 的故事,赞扬了他 的学习态度。

弄懂书里的意思

向先生提出

详细地为他们讲解

乐于思考、勤学好问

主题概括

课文讲述了少年孙中山在私塾学习时,因为不明白书里说的是什么意思,壮着胆子向先生提问的故事,赞扬了孙中山勤学好问的精神。

不懂

就要问

发生:私塾里上课 只背不讲

发展:

大胆提问 得到肯定

层次梳理

结果:敢于打破惯例的动力

乐于思考

敢于提问

追求真理

1.例:咿咿呀呀(AABB)

2.例:连连点头(AABC)

3.例:糊里糊涂(ABAC)

4.例:一字不漏

一( )不( ) 一( )不( ) 一( )不( )

随堂练习

开开心心

快快乐乐

平平安安

津津有味

闷闷不乐

念念不忘

人山人海

大摇大摆

十全十美

言

发

丝

苟

毛

拔

积累拓展

学贵有疑,不懂就问。

敏而好学,不耻下问。——《论语》

不学不成,不问不知。——王充

2.再搜集一个和“勤学好问”有关的名人小故事。

1.学完本课,请你列出三条问题。

课下作业

不懂就要问

三年级上册

新题导入

课文里是讲谁不懂?

哪儿不懂?

要问谁?

“不懂就要问”是谁说的?

他为什么要这样说?

……

孙中山:中国近代伟大的民主革命家。名文,字德明,号日新,改号逸仙,广东香山(今广东省中山市)人。他推翻了2000多年的君主专制制度,曾任中国同盟会总理、中华民国临时大总统。

自学要求:

1.标出课文的自然段。

2.借助拼音小声地读课文,读准字音,读通句子。

3.孙中山提出了什么问题?(在文中划出有关句子)

我会认

sòng

诵

lì

例

quān

圈

duàn

段

liàn

练

hú

糊

bèi

背

dāi

呆

jiè

戒

lì

厉

ái

挨

chǔ

楚

tú

涂

挨打

ái

弄清楚道理

chǔ

词语解释

根据词语的意思,在文中找出这些词语。

私塾

咿咿呀呀

照例

整体把握

先读一遍课文,再填空:

课文主要讲了( )小时候在( )里读书,为了弄懂书里的意思,( )地向先生提问的事。说明了他是一个( )的人。

大胆

私塾

孙中山

勤学好问

课文解读

私塾

私塾

孙中山小时候是怎么上课的?

那时候上课,先生念,学生跟着念,咿咿呀呀,像唱歌一样。学生读熟了,先生就让他们一个一个地背诵。至于书里的意思,先生从来不讲。

不求甚解

孙中山小时候在私塾读书,那是一个传统的教育场所。在私塾里,上课的方式与现在有很大的不同。教室里没有现代化的教学设备,只有几张桌椅和一块黑板。学生们每天的主要任务就是跟着先生读书,教室里常常响起一片“咿咿呀呀”的声音,仿佛在唱一首古老的歌谣。这种读书方式,虽然单调,却充满了韵律和节奏。

在私塾里,先生的教法非常简单。学生们跟着先生念书,念得熟练了,先生就会让他们一个一个地背诵。至于书里的意思,先生从来不讲。这种教学方式注重的是记忆和背诵,而不是理解和思考。学生们需要通过反复的朗读和背诵,将书中的内容牢牢记住。这种方法虽然能够让学生快速记住一些经典著作,但往往忽略了他们的理解能力和创造力。

“不懂就要问”,孙中山是怎么问的?

来到学校

流利背诵

先生念一句学生念一句

有什么用呢?

壮起胆子

孙中山想:这样糊里糊涂地背,有什么用呢?

用反问的句式说明孙中山想知道书中意思的愿望十分强烈。

我们在学习中遇到不懂的问题,也要像孙中山学习,勤学好问,乐于思考,敢于质疑。

尽管孙中山能够熟练地背诵出这段内容,但有一个问题一直困扰着他:书里说的究竟是什么意思?他发现自己只是机械地记住了文字的排列顺序,却对文字背后的含义一无所知。这种糊里糊涂的背诵让他感到困惑和不满,他开始质疑这种学习方式的意义。

于是,他壮着胆子站起来,问:“先生,您刚才让我背的这段书是什么意思?请您给我讲讲吧!”

头一次

态度诚恳

孙中山决定不再沉默,他壮着胆子站起来,向先生提出了自己的疑问:“先生,您刚才让我背的这段书是什么意思?请您给我讲讲吧!”他的声音虽然不大,但充满了坚定和勇气。在那个时代,学生向先生提问是不常见的,尤其是质疑学习方式的问题。孙中山的提问,让整个教室的气氛顿时紧张起来。

因为以前从没人敢向先生提问。孙中山这一问,简直如“开天辟地”一般,大家不知道先生会怎样做,都认为先生会惩罚多问的同学,所以大家谁也不敢出声,怕受到先生责罚。

孙中山的提问,把正在摇头晃脑高声念书的同学们吓呆了。课堂里霎时变得鸦雀无声,所有人都停下了手中的动作,齐刷刷地看向孙中山。在那个时代,学生向先生提问是不常见的,尤其是质疑学习方式的问题。同学们被孙中山的勇气和胆识所震惊,他们没想到有人敢在课堂上提出这样的问题。整个教室的气氛顿时紧张起来,所有人都屏住了呼吸,等待着先生的反应。

先生听到孙中山的提问,先是愣了一下,然后陷入了沉思。课堂里一片寂静,只有先生微微的呼吸声在空气中回荡。同学们紧张地等待着,不知道接下来会发生什么。这种寂静让时间仿佛凝固了一般,每个人都在心中揣测着可能的结果。

私塾先生非常严厉,却打破习惯把书中的道理讲给同学们听,可见先生教书很认真,孙中山学得很认真。

面对先生的质问,孙中山并没有表现出畏惧。他镇定地回答:“我会背了,先生。”他的声音虽然不大,但充满了坚定和自信。孙中山知道,自己已经熟练地背出了那段课文,但他更想知道的是课文背后的真正含义。

孙中山提出问题后,先生的态度为什么和前面不一样?

因为孙中山完成了先生布置的任务,他善于思考、敢于提问的学习态度打动了先生,所以先生破例讲解了书中的内容。

先生对孙中山说:“我原想,书中的道理,你们长大了自然会知道的。”在那个时代,许多先生认为,学生们不需要立刻理解书中的深意,只需记住内容,随着年龄的增长,自然会明白其中的道理。然而,孙中山的提问让他意识到,学生们对知识的渴望和追求是迫切的,他们希望当下就能理解所学的内容。

从这句话中你读出了什么?

大家其实都像孙中山一样,也想弄懂书中的意思,只是先生不讲,他们也不敢问。

孙中山大胆向先生提出问题,就不怕挨打吗?

读第八、九自然段,思考:

孙中山笑了笑,说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。”

用孙中山的回答结尾,既照应了题目,又突出了文章的中心。

孙中山的这句话,展现了他对知识的渴望和对真理的追求。在那个时代,学生向先生提问并不常见,尤其是质疑学习方式的问题。孙中山的勇敢提问,不仅挑战了传统的教学模式,也显示了他对知识的执着追求。他明白,只有通过不断的提问和思考,才能真正掌握知识,理解其中的道理。

孙中山提到“就是挨打也值得”,这并非空话。在当时,私塾里的先生常常使用戒尺来惩罚学生,孙中山自己也曾因为提问而面临先生的严厉质问。然而,他并没有因此而退缩,反而更加坚定了自己的信念。他深知,追求知识的过程中难免会遇到困难和挫折,但只要坚持下去,就一定能够获得真正的收获。

我们不仅了解了孙中山对学习的坚定信念,也感受到了他对知识的渴望和对真理的追求。这种信念和追求,是孙中山革命事业的重要基石,也是我们今天仍然需要学习和传承的宝贵财富。这个故事激励我们,在学习中要勇于提问,敢于探索,不断追求真理和智慧。

我来说大意

今后我们遇到问题应该怎么做?

我来说大意

课文写的是孙中山小时候读私塾,为了 ,大胆地 ,最终先生 的故事,赞扬了他 的学习态度。

弄懂书里的意思

向先生提出

详细地为他们讲解

乐于思考、勤学好问

主题概括

课文讲述了少年孙中山在私塾学习时,因为不明白书里说的是什么意思,壮着胆子向先生提问的故事,赞扬了孙中山勤学好问的精神。

不懂

就要问

发生:私塾里上课 只背不讲

发展:

大胆提问 得到肯定

层次梳理

结果:敢于打破惯例的动力

乐于思考

敢于提问

追求真理

1.例:咿咿呀呀(AABB)

2.例:连连点头(AABC)

3.例:糊里糊涂(ABAC)

4.例:一字不漏

一( )不( ) 一( )不( ) 一( )不( )

随堂练习

开开心心

快快乐乐

平平安安

津津有味

闷闷不乐

念念不忘

人山人海

大摇大摆

十全十美

言

发

丝

苟

毛

拔

积累拓展

学贵有疑,不懂就问。

敏而好学,不耻下问。——《论语》

不学不成,不问不知。——王充

2.再搜集一个和“勤学好问”有关的名人小故事。

1.学完本课,请你列出三条问题。

课下作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地