湖南省省级重点校部分学校2024-2025学年高一上学期12月联考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省省级重点校部分学校2024-2025学年高一上学期12月联考历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 159.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1

湖南省高一年级12月考试

历史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.据考古发现,新石器时期的玉器经历了从早期的个体装饰品向晚期祭祀用品与首领饰物的转变,其大小、形制在晚期发生了明显变化,出现了大型玉器以及大量随葬的玉器组合。这一变化反映当时

A.玉器技术日益提升 B.礼乐文化初步形成

C.玉器使用逐渐普遍 D.公共权力逐渐集中

2.春秋时期,齐桓公提倡穿鲁国绨衣并以高价大量购买丝织品,使得鲁国农村毁粮种桑,城市改行开织厂。一年后,齐桓公提倡穿齐国丝帛,低价倾销囤积的齐帛,不再购买鲁国丝织品,禁止向鲁国出口粮食。两年后,鲁国民众有十分之六跑到了齐国,齐国人口大增,越发强盛,而鲁国国将不国矣。这表明

A.新经济因素引发社会变动 B.实施重农政策增强齐国国力

C.外向型经济引发鲁国衰落 D.齐国运用经济手段进行竞争

3.战国时期,慎到重视“势”,强调君主权势;申不害重视“术”,强调政治权术,健全法制;商鞅重视“法”,强调法律和规章制度的结合;韩非宣传“法、术、势”相结合的法治理论。这说明,这四人

A.代表不同社会阶层B.反对诸侯争霸战争C.希望结束无序社会D.主张实施严刑峻法

4.秦统一以前,粮价较稳定,粟每石三十钱左右。秦统一全国后,粮价急剧上涨,《史记·秦始皇本纪》记载,始皇六年(前216年),关中“米石千六百”。这一变化主要缘于

A.法家思想的阻碍 B.大兴土木使得民失农时

C.气候条件的剧变 D.农民起义导致社会动荡

5.董仲舒向汉武帝建议:“受禄之家,食禄而已,不与民争业,然后利可均布而民可家足”“限民名田以澹不足,塞并兼之路;盐铁皆归于民”。这些建议

A.促进了汉初经济恢复 B.与汉武帝的经济政策存在矛盾

C.抑制了土地兼并现象 D.表明儒家思想已成为正统主流

6.北魏颁布均田令,西魏确立府兵制,二者为此后的隋唐盛世提供了重要条件。学者们关注到,这些措施只在北朝首创,而南朝缺失。这说明

A.北方文化仍优于南方 B.少数民族受传统习惯影响较少

C.经济重心南移未完成 D.制度创新受益于民族交融氛围

7.756年,唐玄宗发布了一篇筹划平叛全局的制书,在划分各路势力的基础上,规定“应须士马、甲仗、粮赐等,并于当路自供”,于是“诸道节度使、观察使多率税商贾,以充军资杂用”。由此可推知,这一做法

A.削弱了中央集权 B.减轻了百姓的赋税负担

C.开创了盛世局面 D.解决了朝廷的财政危机

8.乡愁的产生是以人对故乡的远离为前提的。中国士人早期的乡愁多以废墟化的城市作为情感原乡;隋唐时期,中国士人的乡愁逐渐以乡村为主导,通过对乡村的希望寄托情感世界。推动这一变化的制度是

A.科举制度 B.两税法 C.租庸调制 D.均田制

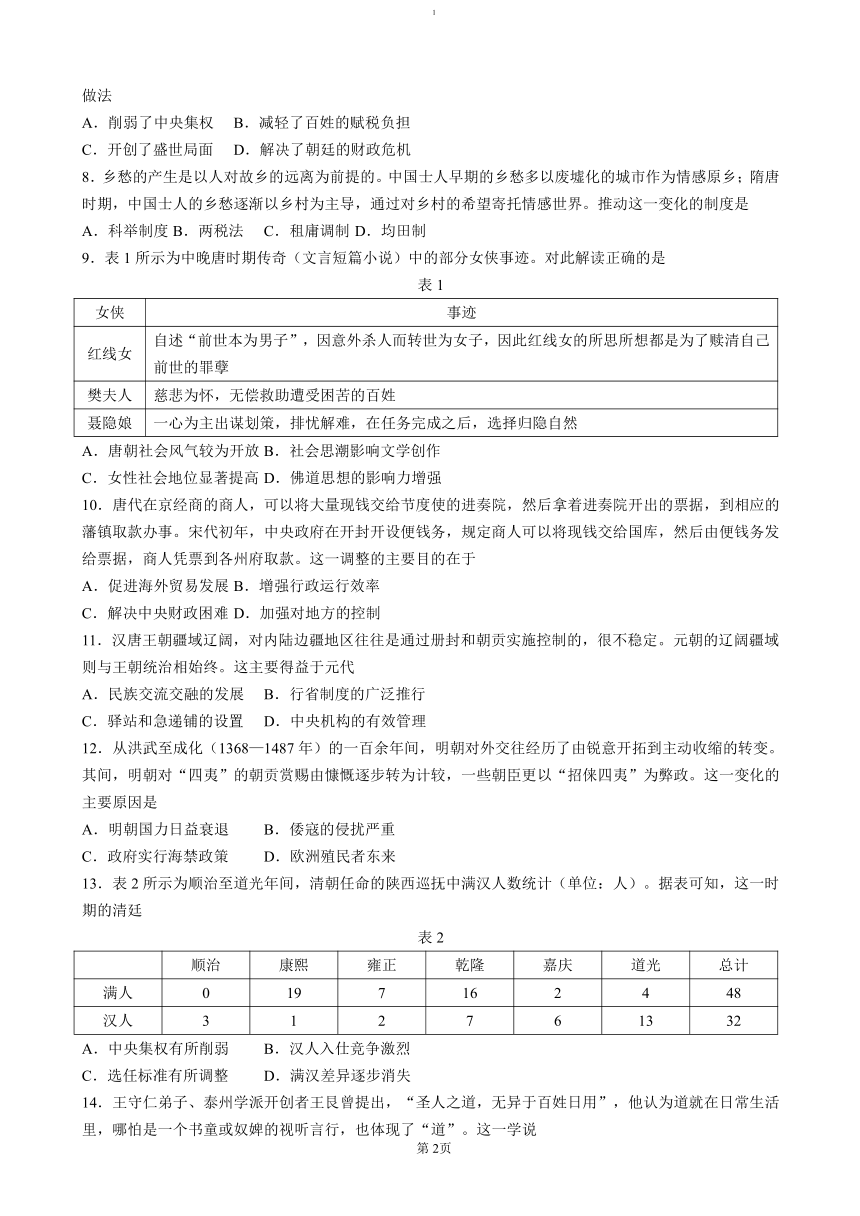

9.表1所示为中晚唐时期传奇(文言短篇小说)中的部分女侠事迹。对此解读正确的是

表1

女侠 事迹

红线女 自述“前世本为男子”,因意外杀人而转世为女子,因此红线女的所思所想都是为了赎清自己前世的罪孽

樊夫人 慈悲为怀,无偿救助遭受困苦的百姓

聂隐娘 一心为主出谋划策,排忧解难,在任务完成之后,选择归隐自然

A.唐朝社会风气较为开放 B.社会思潮影响文学创作

C.女性社会地位显著提高 D.佛道思想的影响力增强

10.唐代在京经商的商人,可以将大量现钱交给节度使的进奏院,然后拿着进奏院开出的票据,到相应的藩镇取款办事。宋代初年,中央政府在开封开设便钱务,规定商人可以将现钱交给国库,然后由便钱务发给票据,商人凭票到各州府取款。这一调整的主要目的在于

A.促进海外贸易发展 B.增强行政运行效率

C.解决中央财政困难 D.加强对地方的控制

11.汉唐王朝疆域辽阔,对内陆边疆地区往往是通过册封和朝贡实施控制的,很不稳定。元朝的辽阔疆域则与王朝统治相始终。这主要得益于元代

A.民族交流交融的发展 B.行省制度的广泛推行

C.驿站和急递铺的设置 D.中央机构的有效管理

12.从洪武至成化(1368—1487年)的一百余年间,明朝对外交往经历了由锐意开拓到主动收缩的转变。其间,明朝对“四夷”的朝贡赏赐由慷慨逐步转为计较,一些朝臣更以“招俫四夷”为弊政。这一变化的主要原因是

A.明朝国力日益衰退 B.倭寇的侵扰严重

C.政府实行海禁政策 D.欧洲殖民者东来

13.表2所示为顺治至道光年间,清朝任命的陕西巡抚中满汉人数统计(单位:人)。据表可知,这一时期的清廷

表2

顺治 康熙 雍正 乾隆 嘉庆 道光 总计

满人 0 19 7 16 2 4 48

汉人 3 1 2 7 6 13 32

A.中央集权有所削弱 B.汉人入仕竞争激烈

C.选任标准有所调整 D.满汉差异逐步消失

14.王守仁弟子、泰州学派开创者王艮曾提出,“圣人之道,无异于百姓日用”,他认为道就在日常生活里,哪怕是一个书童或奴婢的视听言行,也体现了“道”。这一学说

A.隐含一定的平等和叛逆色彩 B.诱导了市民文化的产生

C.冲击了儒家思想的正统地位 D.推动了封建等级制瓦解

15.湘军、淮军在镇压太平天国革命之后,又成为绞杀捻军起义的主力军。此后,湘军、淮军不仅担负着当时军事和国防的重任,而且影响到政府的政治、外交、文化、经济等诸多方面。由此可见

A.内患推动政府军事改革 B.清廷中央集权受到严重威胁

C.权力下移缓解统治危机 D.湘淮系官僚主导近代化进程

16.1898年9月底,慈禧太后下令推翻大部分新政,被裁撤的衙门重新恢复,八股取士重新开始,但谕令“通商、惠工、重农、育才、以及修军备、浚利源,实系有关国计民生者,即当次第举行”,京师大学堂继续筹办。这一做法

A.顺应时代发展潮流 B.统治集团思想僵化

C.表明戊戌变法失败 D.延续中体西用思想

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

表3 西汉至北宋人口变化情况表

朝代 南方 北方

人口/万户 南方占全国户口数比例 人口/万户 南方占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——摘编自葛剑雄等《中国人口史》

材料二 由于西夏的崛起,阻断了中原王朝通往西域的传统商路,更因经济重心的南移,支持外贸的经济重心也转移到了南方……

——摘编自虞云国《细说宋朝》

宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大的意义……宋朝期间,中国人在造船业和航海业上取得巨大的进步,12世纪末,开始取代穆斯林在东亚和东南亚的海上优势。宋元时期,中国的船只体积最大,装备最佳;中国商人遍布东南亚及印度港口……

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

(1)根据材料一,指出西汉至北宋人口变化趋势,并结合所学知识分析其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐宋以来对外主要贸易通道由陆上丝绸之路转向海上丝绸之路的原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 汉武帝统治前期推行“有为而治”的指导思想,实行盐铁官营、均输平准的经济政策,对外穷兵黩武,导致统治后期民怨沸腾,被迫下轮台罪己诏。公元前87年,汉武帝病逝,命霍光、桑弘羊等人辅佐幼主昭帝。公元前81年,霍光召集全国各地选出的贤良文学人士进京商议罢黜盐、铁、酒等专营政策,盐铁会议召开。在会议上,从民间来的贤良文学人士对盐铁官营等财政措施进行了全盘否定,并进而攻击汉武帝时期的内外政策;作为这些财政措施的经办人,桑弘羊坚决捍卫汉武帝的内外政策,就盐铁等政策的存废与贤良文学人士展开了激烈论辩。会议结束,朝廷仅罢去了郡国酒榷和关内铁官,其他各项政策仍维持不变,但经济上官营政策有了一定收缩,这场会议中的贤良文学人士普遍得到了重用。

——摘编自陈启喆《盐铁会议和西汉国家干预经济政策的演变》

材料二 明洪武元年(1368年),统治了97年的元王朝被推翻,但残余势力仍旧盘踞北方,朝廷屯重兵于九边重镇,每年需要军粮250万石,给国家造成了较大的财政压力。洪武三年(1370年),朱元璋采山西行省官员的建议,令商人于大同仓交米1石,或于太原仓交米1石3斗,发给淮盐1小引(200斤)。商人纳毕,就可以拿着发给的盐引前往指定的盐场领取食盐售卖,此即所谓“开中法”。同时规定,商人贩卖食盐,必须持有盐引,盐与引离,或伪造盐引,即以贩私论处,罪至死。自此,民间贩盐事业迅速发展,据《明史·食货志》记载,洪武时期,全国产盐最多的两淮、两浙两个盐区,每年办大盐引(400斤)为572400余引,约占全国盐引数的一半。

——摘编自朱宗宙《明清时期盐业政策的演变与扬州盐商的兴衰》

(1)根据材料一,指出以霍光和桑弘羊为代表的两大政治派别争论的焦点,并结合所学知识分析会议争论带来的影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代实施盐引政策的背景及影响。(10分)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 在外力冲击下的中国现代化思潮和运动表现出一种回应外国侵略的民族自救的特征。也就是说,这种回应的目的,在很大程度上是为了拯救民族危机。有的论者以此特征,把中国的现代化称之为一种“防御式的现代化”,即一种被动的现代化。在近代中国,西方的侵略的确是构成中国现代化的两大障碍之一(另一障碍是中国的封建主义)。所以,这种以挽救民族危机为动力或目的的现代化运动乃是中国近代社会的发展使然。“防卫型现代化”的特征对中国现代化的价值判断产生了负面的影响。这就是因为“防卫”的需要,“民族主义”或“文化本位”的情结始终制约着近代中国人对现代化价值的选择。这在很大程度上妨碍了近代中国从对西方文化及西方的现代化进程进行深入而客观的了解,因此也在较大程度上制约了中国现代化思潮与运动的深入发展。

——摘编自王继平《晚清中国现代化思潮的文化视角》

根据材料并结合中国近代史的知识,就材料整体或部分信息拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据;阐述完整,逻辑严谨,表述清晰。)(16分)

湖南省高一年级12月考试

历史参考答案

1.D 2.D 3.C 4.B 5.B 6.D 7.A 8.A 9.B 10.D 11.B 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.(1)趋势:人口总量虽有波动,整体上呈增长趋势;南方人口数量及所占比重持续增长,北方人口所占比重不断下降;南方人口所占比重逐渐超过北方。(4分,任答两点,言之成理即可)

原因:社会生产力的发展;社会总体相对稳定,有利于封建经济发展及人口增长;北方战乱动荡,南方政局相对稳定;北民南迁;江南地区的开发和发展;经济重心的南移;南方自然条件优越。(6分,任答3点给满分,言之成理即可)

(2)原因:传统商路(陆上丝绸之路)的断绝;经济重心的南移;宋代商品经济的发达;北宋市打破时间与空间的限制、出现交子等;南宋政府鼓励对外贸易发展;指南针的发明和造船技术的进步。(8分,每点2分,任答四点8分)

18.(1)争论焦点:是否罢黜盐、铁、酒等专营政策。(2分)

影响:影响了汉代中央的政治格局;使经济上官营政策有所调整,一定程度上缓和了汉代的阶级矛盾,有利于社会经济的恢复和发展;对贤良文学人士的重用使得儒家思想的地位进一步巩固。(6分,每点2分,其他答案言之有理亦可)

(2)背景:明初边境危机严重;边境军需补给困难;南北方物产不均衡;政府食盐专卖。(4分,任答两点)

影响:保障了军需供应,有利于巩固国防;减轻了国家财政负担;促进了边镇经济发展;活跃了商品经济市场,推动了区域性商帮的形成。(6分,任答三点)

19.论题:挽救民族危机是推动晚清现代化进程的重要动力。

阐述:鸦片战争后,面对西方国家的坚船利炮,一批先进的中国人主张学习西方,如魏源提出了“师夷之长技以制夷”的思想,这实际上是早期现代化的重要思想。19世纪60年代,统治阶级中的一些当权人物为了挽救国家的颓势,他们推行了一系列以“自强”“求富”为目标的洋务运动。为了自强,洋务派创办了一批官办的军事工业;为了求富,洋务派又开办了一批官督商办的民用企业;洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。洋务派期望洋务新政可以保障国家安全,抵抗外敌侵略,后来的事实证明这个目的未能达到。甲午中日战争后,民族危机空前严重,维新派掀起了戊戌维新运动,光绪帝推动“百日维新”,其所提出的涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,已经从洋务派的技术现代化,转向制度现代化。戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播,起到了积极作用。

总之,晚清现代化因外国侵略而起,随着民族危机的不断加深,现代化的内容逐渐推向深入,但在腐败专制的封建王朝体制下,无法实现现代化的目标。

PAGE

第1页

湖南省高一年级12月考试

历史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.据考古发现,新石器时期的玉器经历了从早期的个体装饰品向晚期祭祀用品与首领饰物的转变,其大小、形制在晚期发生了明显变化,出现了大型玉器以及大量随葬的玉器组合。这一变化反映当时

A.玉器技术日益提升 B.礼乐文化初步形成

C.玉器使用逐渐普遍 D.公共权力逐渐集中

2.春秋时期,齐桓公提倡穿鲁国绨衣并以高价大量购买丝织品,使得鲁国农村毁粮种桑,城市改行开织厂。一年后,齐桓公提倡穿齐国丝帛,低价倾销囤积的齐帛,不再购买鲁国丝织品,禁止向鲁国出口粮食。两年后,鲁国民众有十分之六跑到了齐国,齐国人口大增,越发强盛,而鲁国国将不国矣。这表明

A.新经济因素引发社会变动 B.实施重农政策增强齐国国力

C.外向型经济引发鲁国衰落 D.齐国运用经济手段进行竞争

3.战国时期,慎到重视“势”,强调君主权势;申不害重视“术”,强调政治权术,健全法制;商鞅重视“法”,强调法律和规章制度的结合;韩非宣传“法、术、势”相结合的法治理论。这说明,这四人

A.代表不同社会阶层B.反对诸侯争霸战争C.希望结束无序社会D.主张实施严刑峻法

4.秦统一以前,粮价较稳定,粟每石三十钱左右。秦统一全国后,粮价急剧上涨,《史记·秦始皇本纪》记载,始皇六年(前216年),关中“米石千六百”。这一变化主要缘于

A.法家思想的阻碍 B.大兴土木使得民失农时

C.气候条件的剧变 D.农民起义导致社会动荡

5.董仲舒向汉武帝建议:“受禄之家,食禄而已,不与民争业,然后利可均布而民可家足”“限民名田以澹不足,塞并兼之路;盐铁皆归于民”。这些建议

A.促进了汉初经济恢复 B.与汉武帝的经济政策存在矛盾

C.抑制了土地兼并现象 D.表明儒家思想已成为正统主流

6.北魏颁布均田令,西魏确立府兵制,二者为此后的隋唐盛世提供了重要条件。学者们关注到,这些措施只在北朝首创,而南朝缺失。这说明

A.北方文化仍优于南方 B.少数民族受传统习惯影响较少

C.经济重心南移未完成 D.制度创新受益于民族交融氛围

7.756年,唐玄宗发布了一篇筹划平叛全局的制书,在划分各路势力的基础上,规定“应须士马、甲仗、粮赐等,并于当路自供”,于是“诸道节度使、观察使多率税商贾,以充军资杂用”。由此可推知,这一做法

A.削弱了中央集权 B.减轻了百姓的赋税负担

C.开创了盛世局面 D.解决了朝廷的财政危机

8.乡愁的产生是以人对故乡的远离为前提的。中国士人早期的乡愁多以废墟化的城市作为情感原乡;隋唐时期,中国士人的乡愁逐渐以乡村为主导,通过对乡村的希望寄托情感世界。推动这一变化的制度是

A.科举制度 B.两税法 C.租庸调制 D.均田制

9.表1所示为中晚唐时期传奇(文言短篇小说)中的部分女侠事迹。对此解读正确的是

表1

女侠 事迹

红线女 自述“前世本为男子”,因意外杀人而转世为女子,因此红线女的所思所想都是为了赎清自己前世的罪孽

樊夫人 慈悲为怀,无偿救助遭受困苦的百姓

聂隐娘 一心为主出谋划策,排忧解难,在任务完成之后,选择归隐自然

A.唐朝社会风气较为开放 B.社会思潮影响文学创作

C.女性社会地位显著提高 D.佛道思想的影响力增强

10.唐代在京经商的商人,可以将大量现钱交给节度使的进奏院,然后拿着进奏院开出的票据,到相应的藩镇取款办事。宋代初年,中央政府在开封开设便钱务,规定商人可以将现钱交给国库,然后由便钱务发给票据,商人凭票到各州府取款。这一调整的主要目的在于

A.促进海外贸易发展 B.增强行政运行效率

C.解决中央财政困难 D.加强对地方的控制

11.汉唐王朝疆域辽阔,对内陆边疆地区往往是通过册封和朝贡实施控制的,很不稳定。元朝的辽阔疆域则与王朝统治相始终。这主要得益于元代

A.民族交流交融的发展 B.行省制度的广泛推行

C.驿站和急递铺的设置 D.中央机构的有效管理

12.从洪武至成化(1368—1487年)的一百余年间,明朝对外交往经历了由锐意开拓到主动收缩的转变。其间,明朝对“四夷”的朝贡赏赐由慷慨逐步转为计较,一些朝臣更以“招俫四夷”为弊政。这一变化的主要原因是

A.明朝国力日益衰退 B.倭寇的侵扰严重

C.政府实行海禁政策 D.欧洲殖民者东来

13.表2所示为顺治至道光年间,清朝任命的陕西巡抚中满汉人数统计(单位:人)。据表可知,这一时期的清廷

表2

顺治 康熙 雍正 乾隆 嘉庆 道光 总计

满人 0 19 7 16 2 4 48

汉人 3 1 2 7 6 13 32

A.中央集权有所削弱 B.汉人入仕竞争激烈

C.选任标准有所调整 D.满汉差异逐步消失

14.王守仁弟子、泰州学派开创者王艮曾提出,“圣人之道,无异于百姓日用”,他认为道就在日常生活里,哪怕是一个书童或奴婢的视听言行,也体现了“道”。这一学说

A.隐含一定的平等和叛逆色彩 B.诱导了市民文化的产生

C.冲击了儒家思想的正统地位 D.推动了封建等级制瓦解

15.湘军、淮军在镇压太平天国革命之后,又成为绞杀捻军起义的主力军。此后,湘军、淮军不仅担负着当时军事和国防的重任,而且影响到政府的政治、外交、文化、经济等诸多方面。由此可见

A.内患推动政府军事改革 B.清廷中央集权受到严重威胁

C.权力下移缓解统治危机 D.湘淮系官僚主导近代化进程

16.1898年9月底,慈禧太后下令推翻大部分新政,被裁撤的衙门重新恢复,八股取士重新开始,但谕令“通商、惠工、重农、育才、以及修军备、浚利源,实系有关国计民生者,即当次第举行”,京师大学堂继续筹办。这一做法

A.顺应时代发展潮流 B.统治集团思想僵化

C.表明戊戌变法失败 D.延续中体西用思想

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

表3 西汉至北宋人口变化情况表

朝代 南方 北方

人口/万户 南方占全国户口数比例 人口/万户 南方占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——摘编自葛剑雄等《中国人口史》

材料二 由于西夏的崛起,阻断了中原王朝通往西域的传统商路,更因经济重心的南移,支持外贸的经济重心也转移到了南方……

——摘编自虞云国《细说宋朝》

宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大的意义……宋朝期间,中国人在造船业和航海业上取得巨大的进步,12世纪末,开始取代穆斯林在东亚和东南亚的海上优势。宋元时期,中国的船只体积最大,装备最佳;中国商人遍布东南亚及印度港口……

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

(1)根据材料一,指出西汉至北宋人口变化趋势,并结合所学知识分析其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐宋以来对外主要贸易通道由陆上丝绸之路转向海上丝绸之路的原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 汉武帝统治前期推行“有为而治”的指导思想,实行盐铁官营、均输平准的经济政策,对外穷兵黩武,导致统治后期民怨沸腾,被迫下轮台罪己诏。公元前87年,汉武帝病逝,命霍光、桑弘羊等人辅佐幼主昭帝。公元前81年,霍光召集全国各地选出的贤良文学人士进京商议罢黜盐、铁、酒等专营政策,盐铁会议召开。在会议上,从民间来的贤良文学人士对盐铁官营等财政措施进行了全盘否定,并进而攻击汉武帝时期的内外政策;作为这些财政措施的经办人,桑弘羊坚决捍卫汉武帝的内外政策,就盐铁等政策的存废与贤良文学人士展开了激烈论辩。会议结束,朝廷仅罢去了郡国酒榷和关内铁官,其他各项政策仍维持不变,但经济上官营政策有了一定收缩,这场会议中的贤良文学人士普遍得到了重用。

——摘编自陈启喆《盐铁会议和西汉国家干预经济政策的演变》

材料二 明洪武元年(1368年),统治了97年的元王朝被推翻,但残余势力仍旧盘踞北方,朝廷屯重兵于九边重镇,每年需要军粮250万石,给国家造成了较大的财政压力。洪武三年(1370年),朱元璋采山西行省官员的建议,令商人于大同仓交米1石,或于太原仓交米1石3斗,发给淮盐1小引(200斤)。商人纳毕,就可以拿着发给的盐引前往指定的盐场领取食盐售卖,此即所谓“开中法”。同时规定,商人贩卖食盐,必须持有盐引,盐与引离,或伪造盐引,即以贩私论处,罪至死。自此,民间贩盐事业迅速发展,据《明史·食货志》记载,洪武时期,全国产盐最多的两淮、两浙两个盐区,每年办大盐引(400斤)为572400余引,约占全国盐引数的一半。

——摘编自朱宗宙《明清时期盐业政策的演变与扬州盐商的兴衰》

(1)根据材料一,指出以霍光和桑弘羊为代表的两大政治派别争论的焦点,并结合所学知识分析会议争论带来的影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代实施盐引政策的背景及影响。(10分)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 在外力冲击下的中国现代化思潮和运动表现出一种回应外国侵略的民族自救的特征。也就是说,这种回应的目的,在很大程度上是为了拯救民族危机。有的论者以此特征,把中国的现代化称之为一种“防御式的现代化”,即一种被动的现代化。在近代中国,西方的侵略的确是构成中国现代化的两大障碍之一(另一障碍是中国的封建主义)。所以,这种以挽救民族危机为动力或目的的现代化运动乃是中国近代社会的发展使然。“防卫型现代化”的特征对中国现代化的价值判断产生了负面的影响。这就是因为“防卫”的需要,“民族主义”或“文化本位”的情结始终制约着近代中国人对现代化价值的选择。这在很大程度上妨碍了近代中国从对西方文化及西方的现代化进程进行深入而客观的了解,因此也在较大程度上制约了中国现代化思潮与运动的深入发展。

——摘编自王继平《晚清中国现代化思潮的文化视角》

根据材料并结合中国近代史的知识,就材料整体或部分信息拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据;阐述完整,逻辑严谨,表述清晰。)(16分)

湖南省高一年级12月考试

历史参考答案

1.D 2.D 3.C 4.B 5.B 6.D 7.A 8.A 9.B 10.D 11.B 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.(1)趋势:人口总量虽有波动,整体上呈增长趋势;南方人口数量及所占比重持续增长,北方人口所占比重不断下降;南方人口所占比重逐渐超过北方。(4分,任答两点,言之成理即可)

原因:社会生产力的发展;社会总体相对稳定,有利于封建经济发展及人口增长;北方战乱动荡,南方政局相对稳定;北民南迁;江南地区的开发和发展;经济重心的南移;南方自然条件优越。(6分,任答3点给满分,言之成理即可)

(2)原因:传统商路(陆上丝绸之路)的断绝;经济重心的南移;宋代商品经济的发达;北宋市打破时间与空间的限制、出现交子等;南宋政府鼓励对外贸易发展;指南针的发明和造船技术的进步。(8分,每点2分,任答四点8分)

18.(1)争论焦点:是否罢黜盐、铁、酒等专营政策。(2分)

影响:影响了汉代中央的政治格局;使经济上官营政策有所调整,一定程度上缓和了汉代的阶级矛盾,有利于社会经济的恢复和发展;对贤良文学人士的重用使得儒家思想的地位进一步巩固。(6分,每点2分,其他答案言之有理亦可)

(2)背景:明初边境危机严重;边境军需补给困难;南北方物产不均衡;政府食盐专卖。(4分,任答两点)

影响:保障了军需供应,有利于巩固国防;减轻了国家财政负担;促进了边镇经济发展;活跃了商品经济市场,推动了区域性商帮的形成。(6分,任答三点)

19.论题:挽救民族危机是推动晚清现代化进程的重要动力。

阐述:鸦片战争后,面对西方国家的坚船利炮,一批先进的中国人主张学习西方,如魏源提出了“师夷之长技以制夷”的思想,这实际上是早期现代化的重要思想。19世纪60年代,统治阶级中的一些当权人物为了挽救国家的颓势,他们推行了一系列以“自强”“求富”为目标的洋务运动。为了自强,洋务派创办了一批官办的军事工业;为了求富,洋务派又开办了一批官督商办的民用企业;洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。洋务派期望洋务新政可以保障国家安全,抵抗外敌侵略,后来的事实证明这个目的未能达到。甲午中日战争后,民族危机空前严重,维新派掀起了戊戌维新运动,光绪帝推动“百日维新”,其所提出的涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,已经从洋务派的技术现代化,转向制度现代化。戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播,起到了积极作用。

总之,晚清现代化因外国侵略而起,随着民族危机的不断加深,现代化的内容逐渐推向深入,但在腐败专制的封建王朝体制下,无法实现现代化的目标。

PAGE

第1页

同课章节目录