2016春高中语文(苏教版必修一)教学课件:第三专题《前方》(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(苏教版必修一)教学课件:第三专题《前方》(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。导入新课?随着社会的发展,人们表达的手段也在发展变化。过去,传媒是非常单调的,现在,人们不仅有文字印刷,还有围绕图像、声音创造出的广播、摄影、电影、电视、电脑、互联网等等,而且这些传媒手段又不断融合、交叉,形成新的综合的表达手段和表达样式,如广播剧、电视散文、电视电影等等。摄影散文也是其中的一种。摄影散文是一种新兴的文体,顾名思义,它是由摄影和文字构成的。这种新的文体兼具了两种表达手段的审美特点,即摄影的直观性和散文的自由灵活性(可以自由地展开联想),两者相互补充,相互影响,成为一个有机的艺术整体

《前方》就是这样一篇摄影散文前 方—曹文轩学习目标1.?了解摄影散文的一些特点,体会联想这一创作手法的具体运用。??

2.??把握局部与整体的关系:局部只有在整体中才能体现,整体是局部的语言环境。

3. 进一步了解和探索人类的“精神家园”。??

4.深入体验人类“精神家园”的内涵。重点?:

?1.?立意上的反弹琵琶。??

2.?虚实结合的写法。??

难点:了解本文反弹琵琶的写法。剽窃型(主要指以郭敬民为代表的以 剽窃日本漫画的,所谓的青春作家)

拍马型(永远跟着党的政策走,党的政策强调什么,他就写什么)

快餐型(专门写庸俗下流的作品,迎合低俗的读者)。想象力过剩型 曹文轩1954年生于江苏盐城,当代著名作家、学者。

1974年进入北京大学中文系,现为该校教授.博士生导师。

长篇儿童小说《山羊不吃天堂草》《草房子》等.

主要文学作品集《忧郁的田园》《红葫芦》等,作品翻译为英、法、日、韩等文字.

摄影散文:是对摄影作品作一番解读鉴赏,进行联想和想象,穿插描写.议论.抒情的散文。就是根据照片的内容而写的一种散文。央视播放的电视散文也是一种摄影散文。检查预习:1.文章可分为哪几部分 ? 一(1)从摄影画面起笔,引出“离家”话题。

二(2-7)对人类的离家进行叙述和分析。

三(8-11)重在分析人类悲剧性的精神状态。

四(12)回点开头,引导读者进一步思考。检查预习:2.找出文中表示作者观点的句子。1、人有克制不住的离家的欲望。

2、人生实质上是一场苦旅。

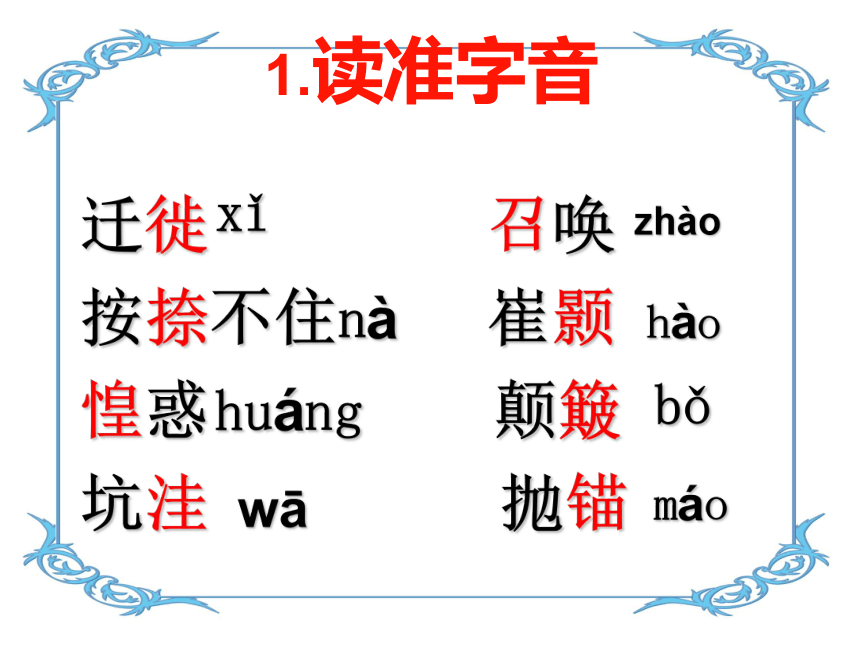

3、人的悲剧性实质。1.读准字音

迁徙 召唤

按捺不住 崔颢

惶惑 颠簸

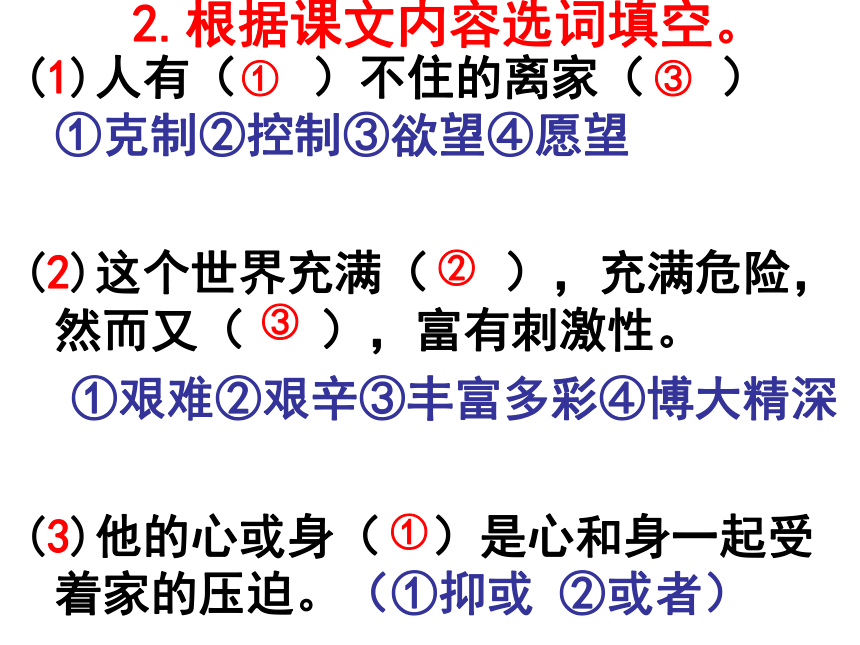

坑洼 抛锚xǐzhàonàhàohuángbǒ wā máo 2.根据课文内容选词填空。(1)人有( )不住的离家( ) ①克制②控制③欲望④愿望

(2)这个世界充满( ),充满危险,然而又( ),富有刺激性。

①艰难②艰辛③丰富多彩④博大精深

(3)他的心或身( )是心和身一起受着家的压迫。(①抑或 ②或者)①③③②①3.按正确的语序把词语填入括号中,正确的一项是( )。 因此,人类自有历史,便留下了无

数( ),一路憔悴的故事。

①结伴上路 ②逃离家园

③一路风尘 ④一路劳顿

A、①②③④ B、②①③④

C、①②④③ D、②①④③B人有克制不住的离家的欲望人生实质上是一场苦旅人的悲剧性实质 迅速浏览课文,看看作者提出了哪几个核心观点?导学质疑——信息筛选文眼1.人离家的原因有哪些? 2.人生苦旅苦在何处? 3.人的悲剧性实质到底是什么? 从而领悟到家的内涵是什么?导学质疑人们为什么要“离家”?归家?远行?照片画面切入基于离家 人类首次大迁徙是为吃海鲜。东非早期的人在七万年前,他们的饮食以贝壳类海鲜为主。气候的变化使红海海鲜减少,这样迫使他们去别地的地方寻找海鲜产地.于是他们从非洲出发,横渡红海,沿印度洋到太平洋,再向南迁徙到印度.东南亚和澳洲,前后经历了几万年,只有几百人到达目的地。 从东土大唐到印度,十余万里,几乎是徒步,要经历多少艰难险阻.《西游记》里面说唐僧师徒经历了九九八十一难,什么女儿国国王看上了唐僧,非要与他喜结百年之好等等.这是小说,历史上的唐僧哪会遇到这样浪漫的困难,他真正遇到的苦难有N个.唐太宗没有批准,也就是说玄奘去印度是违法的,是偷渡,逮住了要杀头的,再说他穿越沙漠,生命随时都有可能结束.你一个大和尚,做一天和尚撞一天钟就可以了,为何要历经千难万苦去印度呢?先前迁徙的习性与欲望没有寂灭 3-4

外面的世界能够开阔视野,它总在诱惑着人走出家门 5

离家也许是出自无奈.他受着家的压迫 6

前方使他们行动, 陷入如痴如醉的状态 7 欲望习性

外界诱惑

无奈压迫

前方召唤为什么要“离家”? (抢答)离

家我不去想是否能够成功

既然选择了远方

便只顾风雨兼程

《热爱生命》汪国真 第七段“前方” :象征人的理想,是理想的召唤.

课题“前方”:既实指路和旅途的前方, 又虚指人的理想,理想的召唤. 虚实结合第7段“人的眼中.心里,总有一个前方”,这个“前方”指的是什么? 课题“前方”指的又是什么?怎么样去前方?

家→( )→前方

路、船、车第8段有什么作用? 过渡作用

由“前方”到“路”到“汽车”,完成了从联想到摄影作品的思维过程。去前方有什么感受?人生实质上是一场苦旅。 (1)先通过对照片的描述“车吼叫着,在坑洼不平的…使人一路受着皮肉之苦”,继而通过钱钟书的《围城》和丰子恺的散文的例子来阐述旅途的艰辛和苦不堪言; 作者从哪两方面来进一步说明“人生实质上是一场苦旅”的?

(小组讨论交流得出结论)

皮肉之苦:

拥挤不堪

坑洼不平

颠簸

东歪西倒

(身体上的苦旅)(2)通过描写照片中的男子“眼神中流露出一个将要开始艰难旅程人所有的惶惑与茫然”和猜测旅途中物质条件好,免受身体之苦的人不一定能免于精神之苦来说明.精神之苦:

惶惑 茫然

不安 无奈 焦躁不宁

索然无味

(精神上的苦旅)第11段中“人的悲剧性” 具体内容是什么?走四方/路迢迢水长长/迷迷茫茫/一村又庄/看斜阳/落下去又回来/地不老天不荒/岁月长又长/走四方/路迢迢水长长/迷迷茫茫/一村又庄/看斜阳落下去又回来/地不老天不荒/岁月长又长/一路走一路望/一路黄昏依然/一个人走在荒野上/默默地向远方/ 不知道走到哪里有我的梦想/一路摇一路唱/一路茫茫山岗/许多人走过这地方/止不住回头望/梦想刻在远方/一路走一路望/故乡第11段中“人的悲剧性” 具体内容是什么?①走向前方时,又时时惦念着家,家园和家乡;

②人无法还家;

③即便还了家,依然在无家的感觉中.

前面强调“人有克制不住的离家的欲望”,这里却说归家,二者如何统一起来?离家→理想的归宿

归家→精神寄托.心灵安慰

实质上是一致的,都是人的精神寄托.离家归家寻求精神寄托 写法:反弹琵琶

作者一改前人恋家归家的思绪和呐喊,非常理性地分析了人类远行的原因和出走与乡愁的关系。阐述了“即便是还了家,依然还在无家的感觉之中”这一观点,这样使作品主旨深刻,内蕴更加丰厚。

突出强调了人苦苦追寻的“家园”是“精神家园”。大量引用古典诗词日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

——崔颢《黄鹤楼》

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

——《古诗十九首》

近乡情更怯,不敢问来人。

——宋之问《渡汉江》

家在梦中何日到,春来江上几人还?

——卢纶《长安春望》

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

——李益《夜上受降城闻笛》

未老莫还乡,还乡须断肠。

——韦庄《菩萨蛮·人人尽说江南好》 首尾呼应、再次点题比较文章的首尾段:

他们去哪儿?归家还是远行?

这坐在车上的人们,前方到底是家还是无边的旷野呢? 从浅层次的生活经历上升到深层次的对人生哲理的发问。

文章读到这,我们是不是忽然发现作品由开始的轰轰烈烈,转入到深沉、厚重的悲悯之中,那么,作家为什么要向我们揭示人生悲剧性实质?是不是要我们视人生为畏途,放弃对精神世界的追求呢?同学们讨论、交流一下。古诗词积累举头望明月,低头思故乡。(李白《静夜思》)

露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

西北望乡何处是,东南见月几回圆。 (白居易《八月十五日夜湓亭望月》)

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?(王建《十五夜望月》)

春风又绿江南岸,明月何时照我还 。(王安石《泊船瓜洲》)

浮云游子意,落日故人情。(李白《送友人》)

烽火连三月,家书抵万金。(杜甫《春望》)

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。(王维《九月九日忆山东兄弟》)

作业:搜集关于“思乡”的诗句。月是故乡明全文总结 作者从一幅照片写到了人们的离家,从离家看到了人们精神受到的折磨。虚实结合,这种折磨已不仅仅是单纯的乡愁,而更是一种对某种精神的追求,是一种寻求精神上的依托感、依靠感,这种对家园的眷恋与追求是为了使人不再有精神上的孤独感“家”实际上已成为离家人们的精神 寄托、精神归宿。当堂反馈1名句默写:

1.家在梦中何日到,( )?

2.还顾望旧乡,( ).

3.不知何处吹芦管,( ).

4.日暮乡关何处是?( ).

5.近乡情更怯,( ).

6.未老莫还乡,( ).春来江上几人还长路漫浩浩一夜征人尽望乡烟波江上使人愁不敢问来人还乡须断肠 2.每个人都有自己的家园,家乡的山川草木、风土人情和血浓于水的亲情,连同那关于故土的传说,都是我们成长的精神滋养,都是我们的“根”,同样,我们又都对自己的家乡有着牵扯不断的情愫。

请写一段话,描述并赞美你的家乡。(至少使用一种修辞方法;不少于50字)拓展提高

《前方》就是这样一篇摄影散文前 方—曹文轩学习目标1.?了解摄影散文的一些特点,体会联想这一创作手法的具体运用。??

2.??把握局部与整体的关系:局部只有在整体中才能体现,整体是局部的语言环境。

3. 进一步了解和探索人类的“精神家园”。??

4.深入体验人类“精神家园”的内涵。重点?:

?1.?立意上的反弹琵琶。??

2.?虚实结合的写法。??

难点:了解本文反弹琵琶的写法。剽窃型(主要指以郭敬民为代表的以 剽窃日本漫画的,所谓的青春作家)

拍马型(永远跟着党的政策走,党的政策强调什么,他就写什么)

快餐型(专门写庸俗下流的作品,迎合低俗的读者)。想象力过剩型 曹文轩1954年生于江苏盐城,当代著名作家、学者。

1974年进入北京大学中文系,现为该校教授.博士生导师。

长篇儿童小说《山羊不吃天堂草》《草房子》等.

主要文学作品集《忧郁的田园》《红葫芦》等,作品翻译为英、法、日、韩等文字.

摄影散文:是对摄影作品作一番解读鉴赏,进行联想和想象,穿插描写.议论.抒情的散文。就是根据照片的内容而写的一种散文。央视播放的电视散文也是一种摄影散文。检查预习:1.文章可分为哪几部分 ? 一(1)从摄影画面起笔,引出“离家”话题。

二(2-7)对人类的离家进行叙述和分析。

三(8-11)重在分析人类悲剧性的精神状态。

四(12)回点开头,引导读者进一步思考。检查预习:2.找出文中表示作者观点的句子。1、人有克制不住的离家的欲望。

2、人生实质上是一场苦旅。

3、人的悲剧性实质。1.读准字音

迁徙 召唤

按捺不住 崔颢

惶惑 颠簸

坑洼 抛锚xǐzhàonàhàohuángbǒ wā máo 2.根据课文内容选词填空。(1)人有( )不住的离家( ) ①克制②控制③欲望④愿望

(2)这个世界充满( ),充满危险,然而又( ),富有刺激性。

①艰难②艰辛③丰富多彩④博大精深

(3)他的心或身( )是心和身一起受着家的压迫。(①抑或 ②或者)①③③②①3.按正确的语序把词语填入括号中,正确的一项是( )。 因此,人类自有历史,便留下了无

数( ),一路憔悴的故事。

①结伴上路 ②逃离家园

③一路风尘 ④一路劳顿

A、①②③④ B、②①③④

C、①②④③ D、②①④③B人有克制不住的离家的欲望人生实质上是一场苦旅人的悲剧性实质 迅速浏览课文,看看作者提出了哪几个核心观点?导学质疑——信息筛选文眼1.人离家的原因有哪些? 2.人生苦旅苦在何处? 3.人的悲剧性实质到底是什么? 从而领悟到家的内涵是什么?导学质疑人们为什么要“离家”?归家?远行?照片画面切入基于离家 人类首次大迁徙是为吃海鲜。东非早期的人在七万年前,他们的饮食以贝壳类海鲜为主。气候的变化使红海海鲜减少,这样迫使他们去别地的地方寻找海鲜产地.于是他们从非洲出发,横渡红海,沿印度洋到太平洋,再向南迁徙到印度.东南亚和澳洲,前后经历了几万年,只有几百人到达目的地。 从东土大唐到印度,十余万里,几乎是徒步,要经历多少艰难险阻.《西游记》里面说唐僧师徒经历了九九八十一难,什么女儿国国王看上了唐僧,非要与他喜结百年之好等等.这是小说,历史上的唐僧哪会遇到这样浪漫的困难,他真正遇到的苦难有N个.唐太宗没有批准,也就是说玄奘去印度是违法的,是偷渡,逮住了要杀头的,再说他穿越沙漠,生命随时都有可能结束.你一个大和尚,做一天和尚撞一天钟就可以了,为何要历经千难万苦去印度呢?先前迁徙的习性与欲望没有寂灭 3-4

外面的世界能够开阔视野,它总在诱惑着人走出家门 5

离家也许是出自无奈.他受着家的压迫 6

前方使他们行动, 陷入如痴如醉的状态 7 欲望习性

外界诱惑

无奈压迫

前方召唤为什么要“离家”? (抢答)离

家我不去想是否能够成功

既然选择了远方

便只顾风雨兼程

《热爱生命》汪国真 第七段“前方” :象征人的理想,是理想的召唤.

课题“前方”:既实指路和旅途的前方, 又虚指人的理想,理想的召唤. 虚实结合第7段“人的眼中.心里,总有一个前方”,这个“前方”指的是什么? 课题“前方”指的又是什么?怎么样去前方?

家→( )→前方

路、船、车第8段有什么作用? 过渡作用

由“前方”到“路”到“汽车”,完成了从联想到摄影作品的思维过程。去前方有什么感受?人生实质上是一场苦旅。 (1)先通过对照片的描述“车吼叫着,在坑洼不平的…使人一路受着皮肉之苦”,继而通过钱钟书的《围城》和丰子恺的散文的例子来阐述旅途的艰辛和苦不堪言; 作者从哪两方面来进一步说明“人生实质上是一场苦旅”的?

(小组讨论交流得出结论)

皮肉之苦:

拥挤不堪

坑洼不平

颠簸

东歪西倒

(身体上的苦旅)(2)通过描写照片中的男子“眼神中流露出一个将要开始艰难旅程人所有的惶惑与茫然”和猜测旅途中物质条件好,免受身体之苦的人不一定能免于精神之苦来说明.精神之苦:

惶惑 茫然

不安 无奈 焦躁不宁

索然无味

(精神上的苦旅)第11段中“人的悲剧性” 具体内容是什么?走四方/路迢迢水长长/迷迷茫茫/一村又庄/看斜阳/落下去又回来/地不老天不荒/岁月长又长/走四方/路迢迢水长长/迷迷茫茫/一村又庄/看斜阳落下去又回来/地不老天不荒/岁月长又长/一路走一路望/一路黄昏依然/一个人走在荒野上/默默地向远方/ 不知道走到哪里有我的梦想/一路摇一路唱/一路茫茫山岗/许多人走过这地方/止不住回头望/梦想刻在远方/一路走一路望/故乡第11段中“人的悲剧性” 具体内容是什么?①走向前方时,又时时惦念着家,家园和家乡;

②人无法还家;

③即便还了家,依然在无家的感觉中.

前面强调“人有克制不住的离家的欲望”,这里却说归家,二者如何统一起来?离家→理想的归宿

归家→精神寄托.心灵安慰

实质上是一致的,都是人的精神寄托.离家归家寻求精神寄托 写法:反弹琵琶

作者一改前人恋家归家的思绪和呐喊,非常理性地分析了人类远行的原因和出走与乡愁的关系。阐述了“即便是还了家,依然还在无家的感觉之中”这一观点,这样使作品主旨深刻,内蕴更加丰厚。

突出强调了人苦苦追寻的“家园”是“精神家园”。大量引用古典诗词日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

——崔颢《黄鹤楼》

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

——《古诗十九首》

近乡情更怯,不敢问来人。

——宋之问《渡汉江》

家在梦中何日到,春来江上几人还?

——卢纶《长安春望》

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

——李益《夜上受降城闻笛》

未老莫还乡,还乡须断肠。

——韦庄《菩萨蛮·人人尽说江南好》 首尾呼应、再次点题比较文章的首尾段:

他们去哪儿?归家还是远行?

这坐在车上的人们,前方到底是家还是无边的旷野呢? 从浅层次的生活经历上升到深层次的对人生哲理的发问。

文章读到这,我们是不是忽然发现作品由开始的轰轰烈烈,转入到深沉、厚重的悲悯之中,那么,作家为什么要向我们揭示人生悲剧性实质?是不是要我们视人生为畏途,放弃对精神世界的追求呢?同学们讨论、交流一下。古诗词积累举头望明月,低头思故乡。(李白《静夜思》)

露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

西北望乡何处是,东南见月几回圆。 (白居易《八月十五日夜湓亭望月》)

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?(王建《十五夜望月》)

春风又绿江南岸,明月何时照我还 。(王安石《泊船瓜洲》)

浮云游子意,落日故人情。(李白《送友人》)

烽火连三月,家书抵万金。(杜甫《春望》)

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。(王维《九月九日忆山东兄弟》)

作业:搜集关于“思乡”的诗句。月是故乡明全文总结 作者从一幅照片写到了人们的离家,从离家看到了人们精神受到的折磨。虚实结合,这种折磨已不仅仅是单纯的乡愁,而更是一种对某种精神的追求,是一种寻求精神上的依托感、依靠感,这种对家园的眷恋与追求是为了使人不再有精神上的孤独感“家”实际上已成为离家人们的精神 寄托、精神归宿。当堂反馈1名句默写:

1.家在梦中何日到,( )?

2.还顾望旧乡,( ).

3.不知何处吹芦管,( ).

4.日暮乡关何处是?( ).

5.近乡情更怯,( ).

6.未老莫还乡,( ).春来江上几人还长路漫浩浩一夜征人尽望乡烟波江上使人愁不敢问来人还乡须断肠 2.每个人都有自己的家园,家乡的山川草木、风土人情和血浓于水的亲情,连同那关于故土的传说,都是我们成长的精神滋养,都是我们的“根”,同样,我们又都对自己的家乡有着牵扯不断的情愫。

请写一段话,描述并赞美你的家乡。(至少使用一种修辞方法;不少于50字)拓展提高