七年级上册历史期末复习卷(四)(含答案 )

文档属性

| 名称 | 七年级上册历史期末复习卷(四)(含答案 ) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 678.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级上册历史期末复习卷(四)

(测试内容:三国两晋南北朝时期)

题号 一 二 总分

得分

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.《三国志·周瑜传》记载:“曹公军吏士皆延颈观望,指言盖降。盖放诸船,同时发火。时风盛猛,悉延烧岸上营落……人马烧溺死者甚众。”材料描述的战役( )

A.使袁绍被歼灭 B.发生地点在黄河流域

C.曹操以少胜多 D.奠定了三国鼎立的基础

2.通过对官渡之战和赤壁之战这两场著名战役的学习,我们可以得知这一时期的特征是( )

A.政权更替 B.民族交融 C.追求统一 D.发展经济

3.三国鼎立局面形成后,军阀数量减少,东汉末年军阀混战的程度有所减弱。同时,三国相互的制衡,给社会带来相对安定的局面。因此三国鼎立( )

A.改善了民族关系 B.开始了江南地区的开发

C.发展了海外贸易 D.有利于社会经济的发展

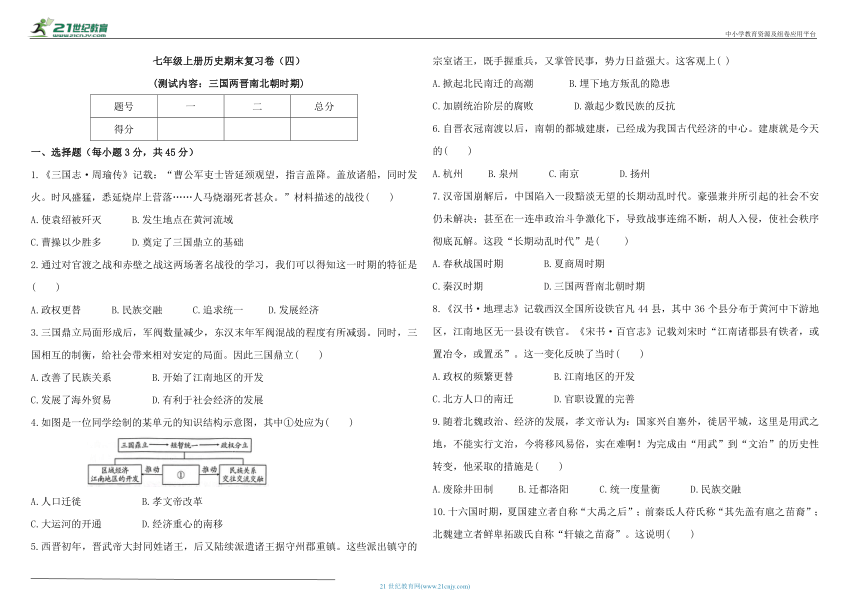

4.如图是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为( )

A.人口迁徙 B.孝文帝改革

C.大运河的开通 D.经济重心的南移

5.西晋初年,晋武帝大封同姓诸王,后又陆续派遣诸王据守州郡重镇。这些派出镇守的宗室诸王,既手握重兵,又掌管民事,势力日益强大。这客观上( )

A.掀起北民南迁的高潮 B.埋下地方叛乱的隐患

C.加剧统治阶层的腐败 D.激起少数民族的反抗

6.自晋衣冠南渡以后,南朝的都城建康,已经成为我国古代经济的中心。建康就是今天的( )

A.杭州 B.泉州 C.南京 D.扬州

7.汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。这段“长期动乱时代”是( )

A.春秋战国时期 B.夏商周时期

C.秦汉时期 D.三国两晋南北朝时期

8.《汉书·地理志》记载西汉全国所设铁官凡44县,其中36个县分布于黄河中下游地区,江南地区无一县设有铁官。《宋书·百官志》记载刘宋时“江南诸郡县有铁者,或置冶令,或置丞”。这一变化反映了当时( )

A.政权的频繁更替 B.江南地区的开发

C.北方人口的南迁 D.官职设置的完善

9.随着北魏政治、经济的发展,孝文帝认为:国家兴自塞外,徙居平城,这里是用武之地,不能实行文治,今将移风易俗,实在难啊!为完成由“用武”到“文治”的历史性转变,他采取的措施是( )

A.废除井田制 B.迁都洛阳 C.统一度量衡 D.民族交融

10.十六国时期,夏国建立者自称“大禹之后”;前秦氐人苻氏称“其先盖有扈之苗裔”;北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗裔”。这说明( )

A.北方各族政权更替频繁 B.北方各政权实现了统一

C.内迁各族对华夏的认同 D.改革促进北方经济恢复

11.历史活动课中,某历史小组分享了“三国鼎立”“十六国”“北朝”“北方游牧民族内迁”“北魏孝文帝改革”等资料。据此可知,该历史小组探究的主题是( )

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.民族关系发展和社会变化

12.魏晋南北朝历时三百余年,先后出现了三十多个政权,最短的仅有两年,这反映出魏晋南北朝的政治特点是( )

A.中外交流,道教传入 B.社会和谐,国家稳固

C.政治清明,经济繁荣 D.政权分立,更替频繁

13.他算出的“π”值直到15世纪才由阿拉伯数学家卡西打破;他还给出“π”的两个分数形式,其中密率精确到小数点以后的第七位数字,在西方直到16世纪才由荷兰数学家奥托重新发现。材料反映了( )

A.我国数学以解决实际问题为导向 B.祖冲之的数学成就领先世界

C.《大明历》是当时最科学的历法 D.古代世界数学体系已经成熟

14.(重庆中考)北魏统治者重视书法艺术,流传下来的魏碑书体成为中国书法艺术的一种重要形式。这种书体带有汉隶笔法,融温文尔雅与粗犷彪悍于一体,结体方严,笔画沉着,变化多端,美不胜收。(如图所示)这表明( )

A.是我国北方民族交融的时代结晶

B.是书法开始成为专门艺术的标志

C.被称誉“飘若浮云,矫若惊龙”

D.其书法名家的代表为锺繇和胡昭

15.《洛神赋图》是东晋著名画家以三国时期杰出诗人曹植的《洛神赋》名篇为蓝本,创绘出的道教神仙谱系中的洛神传说,是中国十大传世名画之一。该画家是( )

A.王羲之 B.祖冲之 C.郦道元 D.顾恺之

二、非选择题(共55分)

16.阅读材料,回答问题。(17分)

材料一:三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展,魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

《三国鼎立》

(1)依据材料一,指出三国鼎立局面的形成产生了哪些积极影响。(3分)

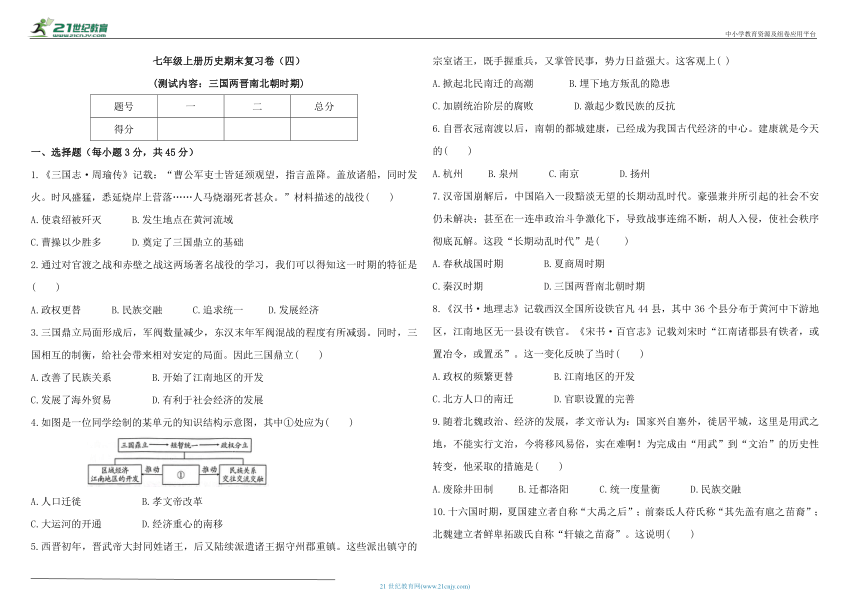

材料二:

三国两晋南北朝时期民族流动示意图

(2)依据材料二,找出江南地区经济开发的主要原因。请从农耕技术方面举例证明南方农业得到发展。(4分)

材料三:(孝文帝)又引见王公卿士,责留京之官曰:“昨望见妇女之服,仍为夹领小袖(少数民族旧俗),卿等何为而违前诏 ”

——《魏书》卷二十一

(3)依据材料三及所学,指出留京官员违背了孝文帝的哪项诏令?孝文帝坚持推行改革起到了什么作用?(4分)

材料四:贾思勰主张“凡人家营田,须量己力,宁可少好不可多恶”,贯穿了精耕细作求高产的思想,体现了民间谚语所说“顷不比亩善”的真谛。他还强调“顺天时,量地利,则用力少而成功多”,掌握农作物的生产规律,依据天时地利的具体特点,合理使用人力,谋求事半功倍。

——樊树志《国史概要》

(4)依据材料四及所学,指出贾思勰的主张是通过他的哪部著作体现出来的,这部著作突显了中国古代科学家怎样的科学精神。(3分)

(5)依据上述材料及所学知识,概括三国两晋南北朝时期的社会特点。(3分)

17.三国两晋南北朝时期,是我国古代历史上的一个长期分裂时期,也是民族大交融的重要时期,更是科技文化绚烂多彩的时期。阅读材料,回答问题。(12分)

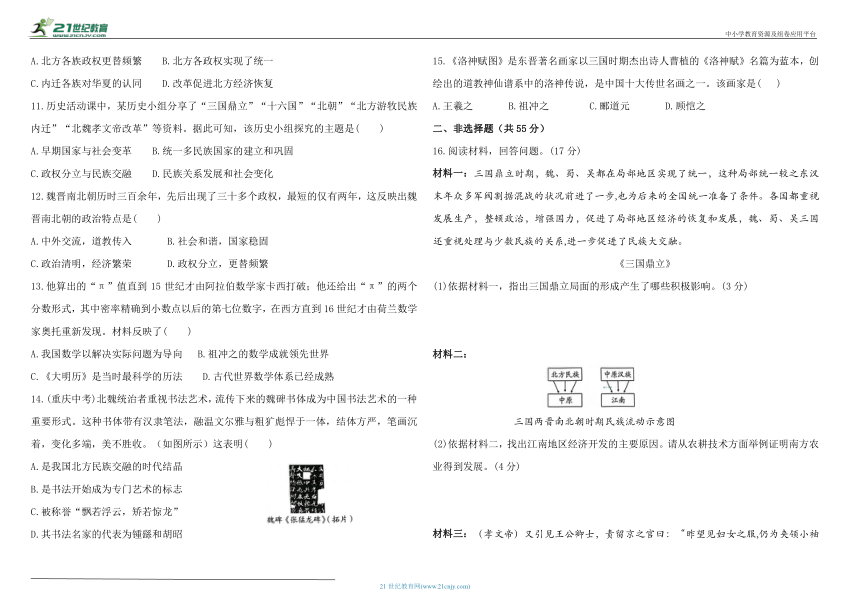

材料一:

(1)请写出图中A、B、C三国名称。(3分)

(2)东汉末年州郡割据、战乱不已,哪一次战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础?(2分)

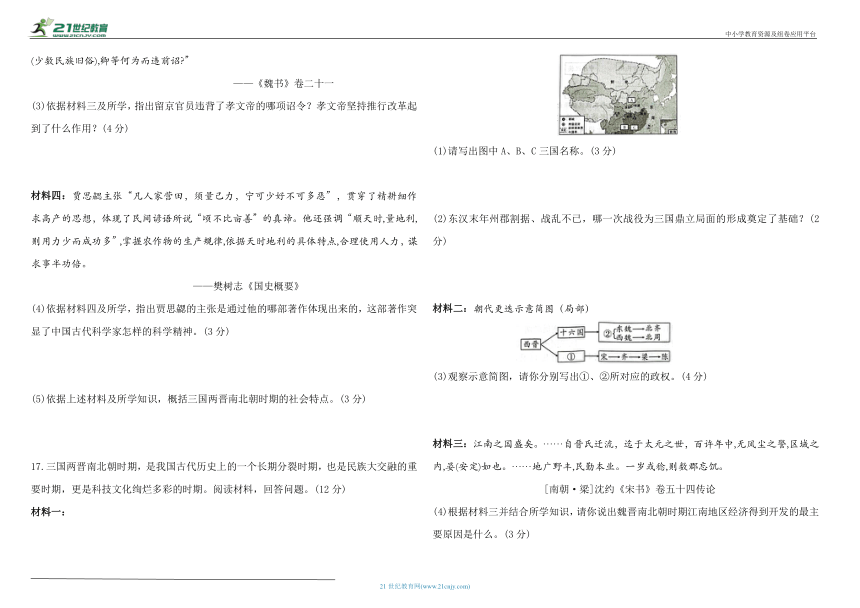

材料二:朝代更迭示意简图(局部)

(3)观察示意简图,请你分别写出①、②所对应的政权。(4分)

材料三:江南之国盛矣。……自晋氏迁流,迄于太元之世,百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。……地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。

[南朝·梁]沈约《宋书》卷五十四传论

(4)根据材料三并结合所学知识,请你说出魏晋南北朝时期江南地区经济得到开发的最主要原因是什么。(3分)

18.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一:北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是摒弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,回答“北魏统治者”的“抉择”是什么,并简述其具体措施。(6分)

材料二:“北朝的强盛来自……变替的‘胡化’和‘汉化’……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈魏晋南北朝时期北方地区的民族交融对中华民族的发展产生了什么影响。(6分)

19.某班同学以“魏晋南北朝时期的民族交融”为主题开展探究,请你参与并回答相关问题。(14分)

材料一:西晋末年,匈奴人刘渊不满足于担任匈奴一族的“单于”,希望效法汉高祖刘邦、魏武曹操建立一个新的华夏式帝国,他给自己的政权取名“汉”。……随后少数民族建立的“赵”“燕”“秦”等华夏式政权名号的选择,体现了“五胡”对“中国”的认同。不仅如此,内迁“五胡”迅速接受、学习汉文化。

史学家赵翼感慨:“(少数民族)兼文学如此,何可轻量(轻视)哉!”

——天山智迅(公众号)

(1)结合材料一,分析原居于蒙古草原上的匈奴人刘渊进入中原后,给自己创建的政权取名“汉”,说明了什么?(3分)

材料二:(北魏孝文帝)革衣服之制。..诏(下令)不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。……诏迁洛(洛阳)之民,死葬河南,不得还北。九月庚午(495年),六宫及文武尽迁洛阳。(十二月)甲子,引荐群臣于光极堂。班(按次序)赐冠服(汉人服饰)。

——《魏书·高祖纪下》

(2)结合材料二及所学知识,分析北魏孝文帝强令鲜卑人说汉语、穿汉服的目的是什么?(4分)

材料三:魏晋时期,少数民族音乐不断传入中原,有西凉乐、疏勒乐、龟兹乐、天竺乐、康国乐、高丽乐和安国乐,洛阳的贵族官僚争用胡床、方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

(3)结合材料三,说一说民族交融对汉族的影响。(3分)

(4)综合以上材料,概括中华民族像“石榴籽”一样团结的原因。(答出两条即可)(4分)

参考答案

1.D 2.C 3.D 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C 11.C 12.D. 13.B 14.A 15.D

16.(1)实现了局部统一,为后来的全国统一准备了条件;促进了局部地区经济恢复和发展;进一步促进了民族大交融。

(2)主要原因:中原人民南迁。

举例:推广和改进犁耕,实行精耕细作;推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。(答出两点即可)

(3)诏令:以汉服代替鲜卑服。

作用:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(4)著作:《齐民要术》。 科学精神:以民生为本的务实精神。

(5)政权分立、民族交融,江南地区得到开发,科学技术有显著提升等。

17.(1)A魏、B蜀、C吴。

(2)赤壁之战。

(3)①是东晋;②是北魏。

(4)北方人口大量南迁带来先进的生产工具和生产技术。

18.(1)“抉择”:孝文帝进行改革。

措施:迁都洛阳、说汉话、改汉姓、穿汉服、用汉制、学汉礼。

(2)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

19.(1)北方少数民族认为自己是中华民族的一部分,期盼像汉朝一样建立一个统一国家。

(2)促进以鲜卑族为主的北方少数民族与汉族交融,缓和民族矛盾,加强北魏对北方统治。

(3)丰富了汉族物质和文化生活,为汉族注入了新的活力。

(4)少数民族与汉族有共同的华夏认同和文化认同;少数民族通过改革,促进了民族间交往、交流、交融;各族人民长期杂居、相互学习消除了民族隔阂。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级上册历史期末复习卷(四)

(测试内容:三国两晋南北朝时期)

题号 一 二 总分

得分

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.《三国志·周瑜传》记载:“曹公军吏士皆延颈观望,指言盖降。盖放诸船,同时发火。时风盛猛,悉延烧岸上营落……人马烧溺死者甚众。”材料描述的战役( )

A.使袁绍被歼灭 B.发生地点在黄河流域

C.曹操以少胜多 D.奠定了三国鼎立的基础

2.通过对官渡之战和赤壁之战这两场著名战役的学习,我们可以得知这一时期的特征是( )

A.政权更替 B.民族交融 C.追求统一 D.发展经济

3.三国鼎立局面形成后,军阀数量减少,东汉末年军阀混战的程度有所减弱。同时,三国相互的制衡,给社会带来相对安定的局面。因此三国鼎立( )

A.改善了民族关系 B.开始了江南地区的开发

C.发展了海外贸易 D.有利于社会经济的发展

4.如图是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为( )

A.人口迁徙 B.孝文帝改革

C.大运河的开通 D.经济重心的南移

5.西晋初年,晋武帝大封同姓诸王,后又陆续派遣诸王据守州郡重镇。这些派出镇守的宗室诸王,既手握重兵,又掌管民事,势力日益强大。这客观上( )

A.掀起北民南迁的高潮 B.埋下地方叛乱的隐患

C.加剧统治阶层的腐败 D.激起少数民族的反抗

6.自晋衣冠南渡以后,南朝的都城建康,已经成为我国古代经济的中心。建康就是今天的( )

A.杭州 B.泉州 C.南京 D.扬州

7.汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。这段“长期动乱时代”是( )

A.春秋战国时期 B.夏商周时期

C.秦汉时期 D.三国两晋南北朝时期

8.《汉书·地理志》记载西汉全国所设铁官凡44县,其中36个县分布于黄河中下游地区,江南地区无一县设有铁官。《宋书·百官志》记载刘宋时“江南诸郡县有铁者,或置冶令,或置丞”。这一变化反映了当时( )

A.政权的频繁更替 B.江南地区的开发

C.北方人口的南迁 D.官职设置的完善

9.随着北魏政治、经济的发展,孝文帝认为:国家兴自塞外,徙居平城,这里是用武之地,不能实行文治,今将移风易俗,实在难啊!为完成由“用武”到“文治”的历史性转变,他采取的措施是( )

A.废除井田制 B.迁都洛阳 C.统一度量衡 D.民族交融

10.十六国时期,夏国建立者自称“大禹之后”;前秦氐人苻氏称“其先盖有扈之苗裔”;北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗裔”。这说明( )

A.北方各族政权更替频繁 B.北方各政权实现了统一

C.内迁各族对华夏的认同 D.改革促进北方经济恢复

11.历史活动课中,某历史小组分享了“三国鼎立”“十六国”“北朝”“北方游牧民族内迁”“北魏孝文帝改革”等资料。据此可知,该历史小组探究的主题是( )

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.民族关系发展和社会变化

12.魏晋南北朝历时三百余年,先后出现了三十多个政权,最短的仅有两年,这反映出魏晋南北朝的政治特点是( )

A.中外交流,道教传入 B.社会和谐,国家稳固

C.政治清明,经济繁荣 D.政权分立,更替频繁

13.他算出的“π”值直到15世纪才由阿拉伯数学家卡西打破;他还给出“π”的两个分数形式,其中密率精确到小数点以后的第七位数字,在西方直到16世纪才由荷兰数学家奥托重新发现。材料反映了( )

A.我国数学以解决实际问题为导向 B.祖冲之的数学成就领先世界

C.《大明历》是当时最科学的历法 D.古代世界数学体系已经成熟

14.(重庆中考)北魏统治者重视书法艺术,流传下来的魏碑书体成为中国书法艺术的一种重要形式。这种书体带有汉隶笔法,融温文尔雅与粗犷彪悍于一体,结体方严,笔画沉着,变化多端,美不胜收。(如图所示)这表明( )

A.是我国北方民族交融的时代结晶

B.是书法开始成为专门艺术的标志

C.被称誉“飘若浮云,矫若惊龙”

D.其书法名家的代表为锺繇和胡昭

15.《洛神赋图》是东晋著名画家以三国时期杰出诗人曹植的《洛神赋》名篇为蓝本,创绘出的道教神仙谱系中的洛神传说,是中国十大传世名画之一。该画家是( )

A.王羲之 B.祖冲之 C.郦道元 D.顾恺之

二、非选择题(共55分)

16.阅读材料,回答问题。(17分)

材料一:三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展,魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

《三国鼎立》

(1)依据材料一,指出三国鼎立局面的形成产生了哪些积极影响。(3分)

材料二:

三国两晋南北朝时期民族流动示意图

(2)依据材料二,找出江南地区经济开发的主要原因。请从农耕技术方面举例证明南方农业得到发展。(4分)

材料三:(孝文帝)又引见王公卿士,责留京之官曰:“昨望见妇女之服,仍为夹领小袖(少数民族旧俗),卿等何为而违前诏 ”

——《魏书》卷二十一

(3)依据材料三及所学,指出留京官员违背了孝文帝的哪项诏令?孝文帝坚持推行改革起到了什么作用?(4分)

材料四:贾思勰主张“凡人家营田,须量己力,宁可少好不可多恶”,贯穿了精耕细作求高产的思想,体现了民间谚语所说“顷不比亩善”的真谛。他还强调“顺天时,量地利,则用力少而成功多”,掌握农作物的生产规律,依据天时地利的具体特点,合理使用人力,谋求事半功倍。

——樊树志《国史概要》

(4)依据材料四及所学,指出贾思勰的主张是通过他的哪部著作体现出来的,这部著作突显了中国古代科学家怎样的科学精神。(3分)

(5)依据上述材料及所学知识,概括三国两晋南北朝时期的社会特点。(3分)

17.三国两晋南北朝时期,是我国古代历史上的一个长期分裂时期,也是民族大交融的重要时期,更是科技文化绚烂多彩的时期。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一:

(1)请写出图中A、B、C三国名称。(3分)

(2)东汉末年州郡割据、战乱不已,哪一次战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础?(2分)

材料二:朝代更迭示意简图(局部)

(3)观察示意简图,请你分别写出①、②所对应的政权。(4分)

材料三:江南之国盛矣。……自晋氏迁流,迄于太元之世,百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。……地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。

[南朝·梁]沈约《宋书》卷五十四传论

(4)根据材料三并结合所学知识,请你说出魏晋南北朝时期江南地区经济得到开发的最主要原因是什么。(3分)

18.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一:北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是摒弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,回答“北魏统治者”的“抉择”是什么,并简述其具体措施。(6分)

材料二:“北朝的强盛来自……变替的‘胡化’和‘汉化’……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈魏晋南北朝时期北方地区的民族交融对中华民族的发展产生了什么影响。(6分)

19.某班同学以“魏晋南北朝时期的民族交融”为主题开展探究,请你参与并回答相关问题。(14分)

材料一:西晋末年,匈奴人刘渊不满足于担任匈奴一族的“单于”,希望效法汉高祖刘邦、魏武曹操建立一个新的华夏式帝国,他给自己的政权取名“汉”。……随后少数民族建立的“赵”“燕”“秦”等华夏式政权名号的选择,体现了“五胡”对“中国”的认同。不仅如此,内迁“五胡”迅速接受、学习汉文化。

史学家赵翼感慨:“(少数民族)兼文学如此,何可轻量(轻视)哉!”

——天山智迅(公众号)

(1)结合材料一,分析原居于蒙古草原上的匈奴人刘渊进入中原后,给自己创建的政权取名“汉”,说明了什么?(3分)

材料二:(北魏孝文帝)革衣服之制。..诏(下令)不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。……诏迁洛(洛阳)之民,死葬河南,不得还北。九月庚午(495年),六宫及文武尽迁洛阳。(十二月)甲子,引荐群臣于光极堂。班(按次序)赐冠服(汉人服饰)。

——《魏书·高祖纪下》

(2)结合材料二及所学知识,分析北魏孝文帝强令鲜卑人说汉语、穿汉服的目的是什么?(4分)

材料三:魏晋时期,少数民族音乐不断传入中原,有西凉乐、疏勒乐、龟兹乐、天竺乐、康国乐、高丽乐和安国乐,洛阳的贵族官僚争用胡床、方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

(3)结合材料三,说一说民族交融对汉族的影响。(3分)

(4)综合以上材料,概括中华民族像“石榴籽”一样团结的原因。(答出两条即可)(4分)

参考答案

1.D 2.C 3.D 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C 11.C 12.D. 13.B 14.A 15.D

16.(1)实现了局部统一,为后来的全国统一准备了条件;促进了局部地区经济恢复和发展;进一步促进了民族大交融。

(2)主要原因:中原人民南迁。

举例:推广和改进犁耕,实行精耕细作;推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。(答出两点即可)

(3)诏令:以汉服代替鲜卑服。

作用:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(4)著作:《齐民要术》。 科学精神:以民生为本的务实精神。

(5)政权分立、民族交融,江南地区得到开发,科学技术有显著提升等。

17.(1)A魏、B蜀、C吴。

(2)赤壁之战。

(3)①是东晋;②是北魏。

(4)北方人口大量南迁带来先进的生产工具和生产技术。

18.(1)“抉择”:孝文帝进行改革。

措施:迁都洛阳、说汉话、改汉姓、穿汉服、用汉制、学汉礼。

(2)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

19.(1)北方少数民族认为自己是中华民族的一部分,期盼像汉朝一样建立一个统一国家。

(2)促进以鲜卑族为主的北方少数民族与汉族交融,缓和民族矛盾,加强北魏对北方统治。

(3)丰富了汉族物质和文化生活,为汉族注入了新的活力。

(4)少数民族与汉族有共同的华夏认同和文化认同;少数民族通过改革,促进了民族间交往、交流、交融;各族人民长期杂居、相互学习消除了民族隔阂。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录