04 第一单元 第4课 中国历代变法和改革 课件

文档属性

| 名称 | 04 第一单元 第4课 中国历代变法和改革 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 14:50:42 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第一单元 政治制度

第4课 中国历代变法和改革

任务目标 按图索骥

1.了解中国古代的重要变法和改革,总结其规律。 2.了解中国近代改革探索的主要史实,理解其背景和影响。 3.了解中华人民共和国成立以来的重要改革,分析其原因和重要意义。

问题式预习

一、中国古代的重要变法和改革

1.商鞅变法

(1)背景:铁器的使用和______的推广,使_______________得到进一步发展,生产关系处于急剧变动之中。

(2)目的:适应社会变动,实现____________。

(3)内容:政治领域______;经济领域___;社会领域___。(填序号)

①废除世卿世禄制,奖励军功 ②实行什伍连坐 ③实行俸禄制

④建立县治 ⑤废除井田制,奖励耕织

(4)影响:打击了____________,促进了封建政治、经济、军事的发展,使秦国成为____________强国,为秦成就统一霸业奠定了基础。

牛耕

社会生产力

富国强兵

①④

⑤

②

贵族特权

政治军事

2.北魏孝文帝改革

(1)背景

①鲜卑族拓跋部建立______政权,于439年重新统一北方。

②战乱给各族人民带来了苦难,在长期的冲突与交往中,________成为历史发展的潮流。

北魏

民族交融

(2)北魏孝文帝改革的措施及影响是什么?

答案:措施:实行俸禄制,推行均田制、三长制等;迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻等。

影响:有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展;加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。

3.北宋王安石变法

4.明朝张居正改革

(1)背景:明朝中后期,政治日益腐败,统治危机不断加深。

(2)张居正改革

①内容:大力整肃______,加强官吏考核,裁减开支,清丈______,改革税制。

②影响:国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。张居正死后,除____________外,其他改革几乎全部废止。

吏治

土地

一条鞭法

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法

(1)背景

①政治:甲午中日战争失败,中国___________________________程度大大加深,民族危机空前严重。

②经济:民族资本主义初步发展,民族资产阶级壮大。

③思想:西学东渐及____________的兴起和发展。

半殖民地半封建社会

维新思潮

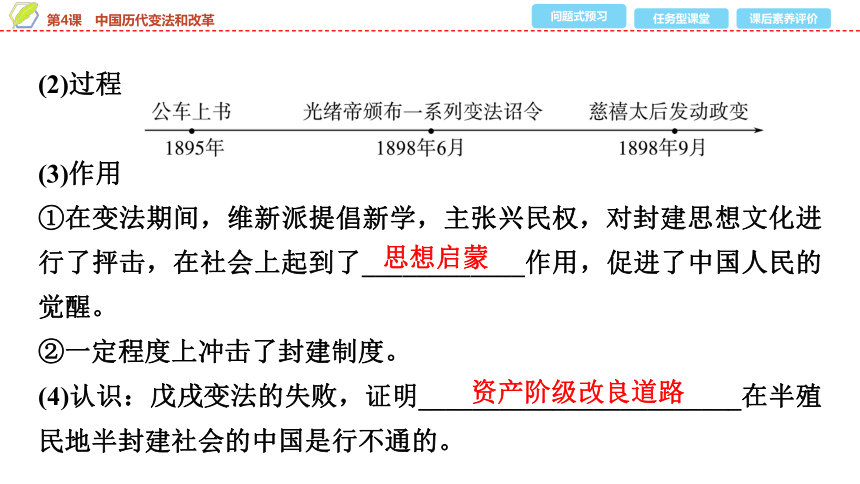

(2)过程

(3)作用

①在变法期间,维新派提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了____________作用,促进了中国人民的觉醒。

②一定程度上冲击了封建制度。

(4)认识:戊戌变法的失败,证明________________________在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

思想启蒙

资产阶级改良道路

2.清末“新政”(1901—1905年,晚清政府进行的一场自上而下的改革运动)

(1)目的:应对日益严重的统治危机。

(2)内容:_________(填序号)

①设立矿务铁路总局 ②派遣留学生 ③编练新军 ④设立译书局 ⑤奖励实业

(3)作用:客观上促进了________________________的发展,但未能使清政府摆脱内外困境。

3.民国时期的改革:内容涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面,但多以失败告终。

②③⑤

中国民族资本主义

三、新中国成立以来的重要改革

1.过渡时期的改革

(1)内容:推行____________和各项民主改革。

(2)作用:恢复国民经济,巩固新生政权,在短时间内完成了______

______革命,确立了社会主义基本制度。

2.全面建设社会主义时期

(1)开始时间、标志:1956年,毛泽东的《_______________》和中共八大。

(2)认识:由于缺乏经验,急于求成,犯了“___”倾错误,中国的社会主义建设在探索中出现了严重曲折。但也取得了很大的成就。

土地改革

社会

主义

论十大关系

左

3.社会主义现代化建设新时期的改革

(1)重大决策

(2)改革内容

(3)意义

①中共十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,就党和国家事业发展作出重大战略部署,团结带领全党全军全国各族人民有效应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战,以奋发有为的精神把_________________________________不断推向前进,取得新时代十年的伟大变革。

②改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、__________

_________、中国共产党的面貌。

新时代中国特色社会主义

中国人民

的面貌

③改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展____________________的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现“_______________”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中国特色社会主义

两个一百年

【图解历史】商鞅变法与封建制确立的关系

【认知升华】孝文帝改革与民族交融之间的关系

(1)孝文帝改革是在民族交融的基础上进行的。

(2)孝文帝改革中实行了一系列汉化的措施,接受中原先进的文化和生活方式。

(3)孝文帝改革中的汉化措施促进了鲜卑族的封建化进程,将北方民族的交融推向高潮。

【图解历史】王安石变法

【图解历史】张居正“考成法”实施期间权力划分

【教材开发】阅读材料P22,清末梁启超在《变法通议》中引用《周易·系辞下》中的一段话“穷则变,变则通,通则久”,强调变法要因时而变,与时俱进。思考:据此我们可以获取哪些信息?

提示:“求变”“求新”是中国的历史传统,体现了中华文化的传承精神;变法应该与时俱进,适应时代的要求,只有这样才能促进社会的发展。

【认知升华】戊戌变法的启示

资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通的,中国要想实现真正的民族独立与国家富强,就必须以暴力革命的形式推翻清政府,建立真正的民主共和国。

【图解历史】中华人民共和国巩固新生政权的措施

【视野拓展】一直以来,很多学者认为中国经济的发展就是源自“私有化”“市场化”和“自由化”,认为私有化几乎成为国有企业改革的唯一方向。他们还认为评价企业的指标就是利润最大化,并一贯认为国有企业也应该如此。这些经济学者得出了中国国有企业效率低或效率损失的结论。

——摘编自马立政《国有企业是中国社会主义经济实践

的中流砥柱——新中国70年来国有企业发展历程及主要经验》

【认知升华】改革与发展的关系

(1)改革是发展的动力。不改革不适应生产力发展的政治经济体制,生产力就不可能得到发展,社会主义经济也不可能腾飞。

(2)发展推动改革的深化。在改革过程中保持良好的发展势头,使人们尽快看见改革的经济成果,获得改革的利益,这样,改革就会赢得人民群众的支持,改革才能不断深化。

任务型课堂

学习任务一 中国古代的变法改革

1.史料探究

材料一 商鞅之法,良法也。变法之令出,其法惩奸宄以保人民之权利,务耕织以增进国民之富力,尚军功以树国威,孥贫怠以绝消耗。此诚我国从来未有之大政策,民何惮而不信?乃必徙木以立信者,吾于是知执政者之具费苦心也。移动一根木头并非难事,关键是以此而树立的千金难买的威信。

(1)根据材料一,指出其中包含了商鞅变法的哪些措施。材料一中认为商鞅变法成功的一个重要原因是什么?

提示:措施:奖励军功;奖励耕织,重视农业。原因:改革者态度坚决,获取了人民的信任。

材料二 对孝文帝改革的认识,一种观点认为,孝文帝改革是“消极的汉化”,是北魏政治危机的开端。另一种观点认为,孝文帝改革把拓跋部的政权推进到了一个新的高度,是符合历史必然趋势的。

(2)你同意材料二中哪一种观点?说明理由。

提示:同意第一种观点。理由:孝文帝改革全盘“汉化”,导致民族矛盾日益尖锐,政治危机不断深化。

同意第二种观点。理由:孝文帝改革促进了北方经济的发展;加速了北魏封建化和民族交融的进程。

材料三 王安石变法的经济措施,主要是通过限制大地主阶级的利益和通过政府利用商人专营某些商业行业,来获取财政收入,这对商品经济的发展有一定的推动作用……变法较多地反映了中小地主和中小商人的要求,尤其是南方地主商人的要求……总的来说,变法是代表地主阶级革新派的一种主张,其主流应该肯定。

——摘编自谷霁光《王安石变法与商品经济》

(3)材料三对王安石变法持何种态度?理由是什么?

提示:态度:基本肯定。理由:变法增加了政府的财政收入,推动了商品经济的发展。

2.史论拓展——商鞅变法与孝文帝改革的比较

不同点 侧重点 不同 商鞅变法侧重于富国强兵

孝文帝改革侧重于制度的更新、迁都和移风易俗

目的 不同 商鞅变法是为了实现富国强兵以在兼并战争中取得优势地位

孝文帝改革是为了缓和社会矛盾,满足社会发展的需求

相同点 都顺应了历史发展的潮流,适应了社会经济的发展,大大加快了民族交融的步伐

都促进了政权的封建化,为国家统一创造了条件

都遇到了守旧势力的反对和阻碍

从经济结构上看,都在一定程度上改变了生产关系,满足了社会发展的需求

都取得了重大成果

3.史家评论

王安石能在今日引起中外学者的兴趣,主要是他的经济思想和我们的眼光接近。他的所谓“新法”,要将财政税收大规模地商业化。他与司马光争论时,提出“不加赋而国用足”的理论,其方针乃是先用官僚资本刺激商品的生产与流通。如果经济的额量扩大,则税率不变,国库的总收入仍可以增加。这也是刻下现代国家理财者所共信的原则,只是执行于11世纪的北宋,则不合实际。

——摘编自黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

解读:王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机;变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

4.迁移运用

(1)商鞅变法在各诸侯国变法中是比较晚的,它是在充分吸收各国变法经验、教训的基础上进行的,如商鞅把魏国李悝制定的《法经》带到秦国且加以公布实行,并增加连坐法。这说明商鞅变法( )

A.是最彻底的变法 B.借鉴与创新并举

C.顺应了君心民意 D.涉及面较为广泛

B 解析:根据材料可知,商鞅变法既吸收了各国的变法经验,也对各国变法措施进行了创新,B项正确;A、C、D三项在材料中没有体现,排除。

√

(2)《资治通鉴》记载,北魏孝文帝“好贤乐善,情如饥渴,所与游接,常寄以布素之意,如李冲、李彪、高闾、王肃、郭祚、宋弁、刘芳、崔光、邢峦之徒,皆以文雅见亲,贵显用事;制礼作乐,郁然可观”。孝文帝此举( )

A.扩大了南北方差距 B.有利于缓和民族矛盾

C.旨在提升官员素养 D.推动了北方经济恢复

√

B 解析:北魏孝文帝时期汉族文士能够“以文雅见亲,显贵用事”,以及“制礼作乐,郁然可观”,再结合北魏孝文帝改革的时代背景可知,孝文帝此举有利于缓和民族矛盾,B项正确;从材料无法看出孝文帝此举会扩大南北方差距,排除A项;提升官员素养不是孝文帝的主要意图,排除C项;材料并未涉及北方经济恢复,排除D项。

学习任务二 中国近现代的变法改革

1.史料探究

材料一 “百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——《回顾戊戌·重温历史》

(1)材料一是如何评价戊戌变法在中国现代化进程中的作用的?

提示:戊戌变法触动了传统体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试;是近代中国政治现代化进程的起点。

材料二 我国的经济体制改革在经历了20世纪80年代初以农村改革为重点的第一阶段,和20世纪80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中共十四大为标志,改革进入了新阶段……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

——摘编自宁可《中国经济发展史》

(2)根据材料二指出中国经济体制改革进程的主要特点。

提示:经济体制改革首先在农村进行,之后在城市全面展开;先试点,后推广(由点到面);表明中国改革突破了旧体制,探索并逐步建立社会主义市场经济体制。

2.史论拓展——全面认识戊戌变法的历史意义

(1)戊戌变法是一场政治改革运动,维新派以变法图强、救亡图存为目标,表现出强烈的爱国热情。

(2)是资产阶级变革社会制度的初步尝试,他们试图实行资产阶级君主立宪制,发展民族资本主义,这符合历史发展趋势。

(3)维新变法运动点燃了爱国、民主的火炬,唤起了人民的近代民族意识,促进了中国人民的觉醒,也促进了资产阶级革命时代的到来,对社会生活和社会意识的近代化起了重要作用,是近代中国一次思想解放的潮流。

(4)留下的许多遗产成为中华文明发展史上的宝贵财富。

3.迁移运用

(1)(2022·全国甲卷)百日维新前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮

B.维新派变法策略未能统一

C.变法思想的根本转变

D.维新派侧重动员民众变法

√

B 解析:根据材料“所言皆当时一派之民权论”“又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,‘加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众’”可知,梁启超在宣传西方民权学说的同时,还印刷黄宗羲等早期启蒙家的著作进行宣传,说明维新派并未形成统一的思想与策略,故选B项;A项不符合史实,排除;“根本转变”表述过于绝对,排除C项;维新派并未发动民众,缺乏广泛的群众基础是变法失败的重要原因,排除D项。

(2)(2022·山东卷)下图为1983—1993年我国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是( )

A.家庭联产承包责任制全面推行

B.全方位对外开放格局形成

C.社会主义市场经济体制的建立

D.经济体制改革的不断深入

√

D 解析:据图可知,1983—1993年我国农业产值比重呈下降趋势,这是因为随着1984年城市经济体制改革全面展开,推动工业和服务业的产值比重逐渐上升,即经济体制改革的不断深入,故选D项;家庭联产承包责任制调动了农民的生产积极性,促进了农业的迅速发展,无法解释农业产值比重下降的现象,排除A项;1992年,全方位对外开放格局形成,不能解释之前农业产值比重呈下降趋势的现象,且对外开放对产业结构调整的影响没有经济体制改革的影响大,排除B项;21世纪初,社会主义市场经济体制初步建立,与材料时间不符,排除C项。

THANKS

第一单元 政治制度

第4课 中国历代变法和改革

任务目标 按图索骥

1.了解中国古代的重要变法和改革,总结其规律。 2.了解中国近代改革探索的主要史实,理解其背景和影响。 3.了解中华人民共和国成立以来的重要改革,分析其原因和重要意义。

问题式预习

一、中国古代的重要变法和改革

1.商鞅变法

(1)背景:铁器的使用和______的推广,使_______________得到进一步发展,生产关系处于急剧变动之中。

(2)目的:适应社会变动,实现____________。

(3)内容:政治领域______;经济领域___;社会领域___。(填序号)

①废除世卿世禄制,奖励军功 ②实行什伍连坐 ③实行俸禄制

④建立县治 ⑤废除井田制,奖励耕织

(4)影响:打击了____________,促进了封建政治、经济、军事的发展,使秦国成为____________强国,为秦成就统一霸业奠定了基础。

牛耕

社会生产力

富国强兵

①④

⑤

②

贵族特权

政治军事

2.北魏孝文帝改革

(1)背景

①鲜卑族拓跋部建立______政权,于439年重新统一北方。

②战乱给各族人民带来了苦难,在长期的冲突与交往中,________成为历史发展的潮流。

北魏

民族交融

(2)北魏孝文帝改革的措施及影响是什么?

答案:措施:实行俸禄制,推行均田制、三长制等;迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻等。

影响:有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展;加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。

3.北宋王安石变法

4.明朝张居正改革

(1)背景:明朝中后期,政治日益腐败,统治危机不断加深。

(2)张居正改革

①内容:大力整肃______,加强官吏考核,裁减开支,清丈______,改革税制。

②影响:国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。张居正死后,除____________外,其他改革几乎全部废止。

吏治

土地

一条鞭法

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法

(1)背景

①政治:甲午中日战争失败,中国___________________________程度大大加深,民族危机空前严重。

②经济:民族资本主义初步发展,民族资产阶级壮大。

③思想:西学东渐及____________的兴起和发展。

半殖民地半封建社会

维新思潮

(2)过程

(3)作用

①在变法期间,维新派提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了____________作用,促进了中国人民的觉醒。

②一定程度上冲击了封建制度。

(4)认识:戊戌变法的失败,证明________________________在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

思想启蒙

资产阶级改良道路

2.清末“新政”(1901—1905年,晚清政府进行的一场自上而下的改革运动)

(1)目的:应对日益严重的统治危机。

(2)内容:_________(填序号)

①设立矿务铁路总局 ②派遣留学生 ③编练新军 ④设立译书局 ⑤奖励实业

(3)作用:客观上促进了________________________的发展,但未能使清政府摆脱内外困境。

3.民国时期的改革:内容涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面,但多以失败告终。

②③⑤

中国民族资本主义

三、新中国成立以来的重要改革

1.过渡时期的改革

(1)内容:推行____________和各项民主改革。

(2)作用:恢复国民经济,巩固新生政权,在短时间内完成了______

______革命,确立了社会主义基本制度。

2.全面建设社会主义时期

(1)开始时间、标志:1956年,毛泽东的《_______________》和中共八大。

(2)认识:由于缺乏经验,急于求成,犯了“___”倾错误,中国的社会主义建设在探索中出现了严重曲折。但也取得了很大的成就。

土地改革

社会

主义

论十大关系

左

3.社会主义现代化建设新时期的改革

(1)重大决策

(2)改革内容

(3)意义

①中共十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,就党和国家事业发展作出重大战略部署,团结带领全党全军全国各族人民有效应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战,以奋发有为的精神把_________________________________不断推向前进,取得新时代十年的伟大变革。

②改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、__________

_________、中国共产党的面貌。

新时代中国特色社会主义

中国人民

的面貌

③改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展____________________的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现“_______________”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中国特色社会主义

两个一百年

【图解历史】商鞅变法与封建制确立的关系

【认知升华】孝文帝改革与民族交融之间的关系

(1)孝文帝改革是在民族交融的基础上进行的。

(2)孝文帝改革中实行了一系列汉化的措施,接受中原先进的文化和生活方式。

(3)孝文帝改革中的汉化措施促进了鲜卑族的封建化进程,将北方民族的交融推向高潮。

【图解历史】王安石变法

【图解历史】张居正“考成法”实施期间权力划分

【教材开发】阅读材料P22,清末梁启超在《变法通议》中引用《周易·系辞下》中的一段话“穷则变,变则通,通则久”,强调变法要因时而变,与时俱进。思考:据此我们可以获取哪些信息?

提示:“求变”“求新”是中国的历史传统,体现了中华文化的传承精神;变法应该与时俱进,适应时代的要求,只有这样才能促进社会的发展。

【认知升华】戊戌变法的启示

资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通的,中国要想实现真正的民族独立与国家富强,就必须以暴力革命的形式推翻清政府,建立真正的民主共和国。

【图解历史】中华人民共和国巩固新生政权的措施

【视野拓展】一直以来,很多学者认为中国经济的发展就是源自“私有化”“市场化”和“自由化”,认为私有化几乎成为国有企业改革的唯一方向。他们还认为评价企业的指标就是利润最大化,并一贯认为国有企业也应该如此。这些经济学者得出了中国国有企业效率低或效率损失的结论。

——摘编自马立政《国有企业是中国社会主义经济实践

的中流砥柱——新中国70年来国有企业发展历程及主要经验》

【认知升华】改革与发展的关系

(1)改革是发展的动力。不改革不适应生产力发展的政治经济体制,生产力就不可能得到发展,社会主义经济也不可能腾飞。

(2)发展推动改革的深化。在改革过程中保持良好的发展势头,使人们尽快看见改革的经济成果,获得改革的利益,这样,改革就会赢得人民群众的支持,改革才能不断深化。

任务型课堂

学习任务一 中国古代的变法改革

1.史料探究

材料一 商鞅之法,良法也。变法之令出,其法惩奸宄以保人民之权利,务耕织以增进国民之富力,尚军功以树国威,孥贫怠以绝消耗。此诚我国从来未有之大政策,民何惮而不信?乃必徙木以立信者,吾于是知执政者之具费苦心也。移动一根木头并非难事,关键是以此而树立的千金难买的威信。

(1)根据材料一,指出其中包含了商鞅变法的哪些措施。材料一中认为商鞅变法成功的一个重要原因是什么?

提示:措施:奖励军功;奖励耕织,重视农业。原因:改革者态度坚决,获取了人民的信任。

材料二 对孝文帝改革的认识,一种观点认为,孝文帝改革是“消极的汉化”,是北魏政治危机的开端。另一种观点认为,孝文帝改革把拓跋部的政权推进到了一个新的高度,是符合历史必然趋势的。

(2)你同意材料二中哪一种观点?说明理由。

提示:同意第一种观点。理由:孝文帝改革全盘“汉化”,导致民族矛盾日益尖锐,政治危机不断深化。

同意第二种观点。理由:孝文帝改革促进了北方经济的发展;加速了北魏封建化和民族交融的进程。

材料三 王安石变法的经济措施,主要是通过限制大地主阶级的利益和通过政府利用商人专营某些商业行业,来获取财政收入,这对商品经济的发展有一定的推动作用……变法较多地反映了中小地主和中小商人的要求,尤其是南方地主商人的要求……总的来说,变法是代表地主阶级革新派的一种主张,其主流应该肯定。

——摘编自谷霁光《王安石变法与商品经济》

(3)材料三对王安石变法持何种态度?理由是什么?

提示:态度:基本肯定。理由:变法增加了政府的财政收入,推动了商品经济的发展。

2.史论拓展——商鞅变法与孝文帝改革的比较

不同点 侧重点 不同 商鞅变法侧重于富国强兵

孝文帝改革侧重于制度的更新、迁都和移风易俗

目的 不同 商鞅变法是为了实现富国强兵以在兼并战争中取得优势地位

孝文帝改革是为了缓和社会矛盾,满足社会发展的需求

相同点 都顺应了历史发展的潮流,适应了社会经济的发展,大大加快了民族交融的步伐

都促进了政权的封建化,为国家统一创造了条件

都遇到了守旧势力的反对和阻碍

从经济结构上看,都在一定程度上改变了生产关系,满足了社会发展的需求

都取得了重大成果

3.史家评论

王安石能在今日引起中外学者的兴趣,主要是他的经济思想和我们的眼光接近。他的所谓“新法”,要将财政税收大规模地商业化。他与司马光争论时,提出“不加赋而国用足”的理论,其方针乃是先用官僚资本刺激商品的生产与流通。如果经济的额量扩大,则税率不变,国库的总收入仍可以增加。这也是刻下现代国家理财者所共信的原则,只是执行于11世纪的北宋,则不合实际。

——摘编自黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

解读:王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机;变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

4.迁移运用

(1)商鞅变法在各诸侯国变法中是比较晚的,它是在充分吸收各国变法经验、教训的基础上进行的,如商鞅把魏国李悝制定的《法经》带到秦国且加以公布实行,并增加连坐法。这说明商鞅变法( )

A.是最彻底的变法 B.借鉴与创新并举

C.顺应了君心民意 D.涉及面较为广泛

B 解析:根据材料可知,商鞅变法既吸收了各国的变法经验,也对各国变法措施进行了创新,B项正确;A、C、D三项在材料中没有体现,排除。

√

(2)《资治通鉴》记载,北魏孝文帝“好贤乐善,情如饥渴,所与游接,常寄以布素之意,如李冲、李彪、高闾、王肃、郭祚、宋弁、刘芳、崔光、邢峦之徒,皆以文雅见亲,贵显用事;制礼作乐,郁然可观”。孝文帝此举( )

A.扩大了南北方差距 B.有利于缓和民族矛盾

C.旨在提升官员素养 D.推动了北方经济恢复

√

B 解析:北魏孝文帝时期汉族文士能够“以文雅见亲,显贵用事”,以及“制礼作乐,郁然可观”,再结合北魏孝文帝改革的时代背景可知,孝文帝此举有利于缓和民族矛盾,B项正确;从材料无法看出孝文帝此举会扩大南北方差距,排除A项;提升官员素养不是孝文帝的主要意图,排除C项;材料并未涉及北方经济恢复,排除D项。

学习任务二 中国近现代的变法改革

1.史料探究

材料一 “百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——《回顾戊戌·重温历史》

(1)材料一是如何评价戊戌变法在中国现代化进程中的作用的?

提示:戊戌变法触动了传统体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试;是近代中国政治现代化进程的起点。

材料二 我国的经济体制改革在经历了20世纪80年代初以农村改革为重点的第一阶段,和20世纪80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中共十四大为标志,改革进入了新阶段……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

——摘编自宁可《中国经济发展史》

(2)根据材料二指出中国经济体制改革进程的主要特点。

提示:经济体制改革首先在农村进行,之后在城市全面展开;先试点,后推广(由点到面);表明中国改革突破了旧体制,探索并逐步建立社会主义市场经济体制。

2.史论拓展——全面认识戊戌变法的历史意义

(1)戊戌变法是一场政治改革运动,维新派以变法图强、救亡图存为目标,表现出强烈的爱国热情。

(2)是资产阶级变革社会制度的初步尝试,他们试图实行资产阶级君主立宪制,发展民族资本主义,这符合历史发展趋势。

(3)维新变法运动点燃了爱国、民主的火炬,唤起了人民的近代民族意识,促进了中国人民的觉醒,也促进了资产阶级革命时代的到来,对社会生活和社会意识的近代化起了重要作用,是近代中国一次思想解放的潮流。

(4)留下的许多遗产成为中华文明发展史上的宝贵财富。

3.迁移运用

(1)(2022·全国甲卷)百日维新前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮

B.维新派变法策略未能统一

C.变法思想的根本转变

D.维新派侧重动员民众变法

√

B 解析:根据材料“所言皆当时一派之民权论”“又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,‘加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众’”可知,梁启超在宣传西方民权学说的同时,还印刷黄宗羲等早期启蒙家的著作进行宣传,说明维新派并未形成统一的思想与策略,故选B项;A项不符合史实,排除;“根本转变”表述过于绝对,排除C项;维新派并未发动民众,缺乏广泛的群众基础是变法失败的重要原因,排除D项。

(2)(2022·山东卷)下图为1983—1993年我国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是( )

A.家庭联产承包责任制全面推行

B.全方位对外开放格局形成

C.社会主义市场经济体制的建立

D.经济体制改革的不断深入

√

D 解析:据图可知,1983—1993年我国农业产值比重呈下降趋势,这是因为随着1984年城市经济体制改革全面展开,推动工业和服务业的产值比重逐渐上升,即经济体制改革的不断深入,故选D项;家庭联产承包责任制调动了农民的生产积极性,促进了农业的迅速发展,无法解释农业产值比重下降的现象,排除A项;1992年,全方位对外开放格局形成,不能解释之前农业产值比重呈下降趋势的现象,且对外开放对产业结构调整的影响没有经济体制改革的影响大,排除B项;21世纪初,社会主义市场经济体制初步建立,与材料时间不符,排除C项。

THANKS

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理