七年级上册历史期末综合测试卷(三)(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级上册历史期末综合测试卷(三)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 717.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-21 21:41:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级上册历史期末综合测试卷(三)

时间:60分钟 满分:100分

题号 一 二 总分

得分

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.我国北方地区的先民以种植粟、黍为主,南方则是以稻作农业为主。然而1934年瑞典科学家安特生在调查河南仰韶文化遗址时发现陶片上有稻谷压痕,经鉴定后证实该陶片上的稻谷压痕为栽培水稻的稻壳。这说明我国原始社会( )

A.人类活动范围影响作物类型 B.北粟南稻并非界限分明

C.南北地区农业种植相互交流 D.北方种植水稻早于南方

2.长江流域的良渚文化、辽河流域的红山文化以及黄河中下游地区的龙山文化遗址都出土了大量玉器,这些玉器不仅雕琢细腻,而且有很多相似之处。这反映了( )

A.农耕技术趋于成熟 B.中华文明多元一体

C.早期国家已经建立 D.华夏认同观念形成

3.南京博物馆收藏的殷墟甲骨文残片共有3000余片,经古文字专家辨认考证,上面所记载的商王世系与《史记·殷本纪》中的关于历代商王的记载基本一致。这表明( )

A.文物能揭示历史的真相 B.文献的价值高于出土文物

C.商王世系研究存在争议 D.文物可以和文献相互印证

4.在陕西西安章台出土的秦朝地方官府向朝廷上奏文书时用的封泥(在捆绑简牍的绳端处封上粘土,上盖印章),其中有许多“上郡”“代郡”等郡名和“蓝田”“下邦”等县名。而《秦律》明确规定,地方有事奏请,须采用文书形式。据此可知秦统一全国后( )

A.诸侯受命管理土地和人民 B.颁布“推恩令”解决王国问题

C.地方政府直接听命于朝廷 D.修筑了贯通全国的道路

5.秦统一后,诏书至桂林一带,一般人都不认识诏书上的文字。秦始皇命李斯“罢其不与秦文合者”,简化秦文“小篆”作为标准字体,用于公文法令,通行全国。这一举措旨在( )

A.消除各地言语差异 C.展现篆书艺术魅力

B.促进经济交流 D.巩固国家统一

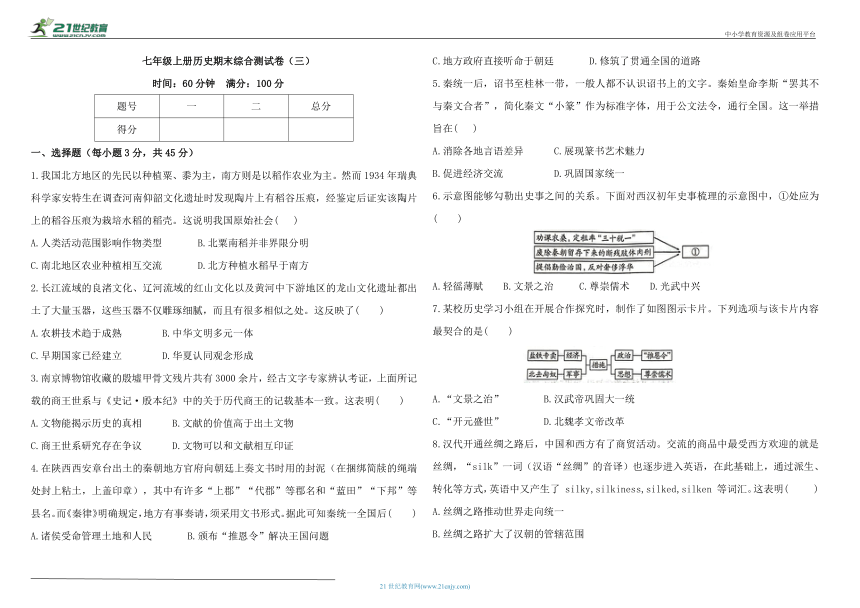

6.示意图能够勾勒出史事之间的关系。下面对西汉初年史事梳理的示意图中,①处应为( )

A.轻徭薄赋 B.文景之治 C.尊崇儒术 D.光武中兴

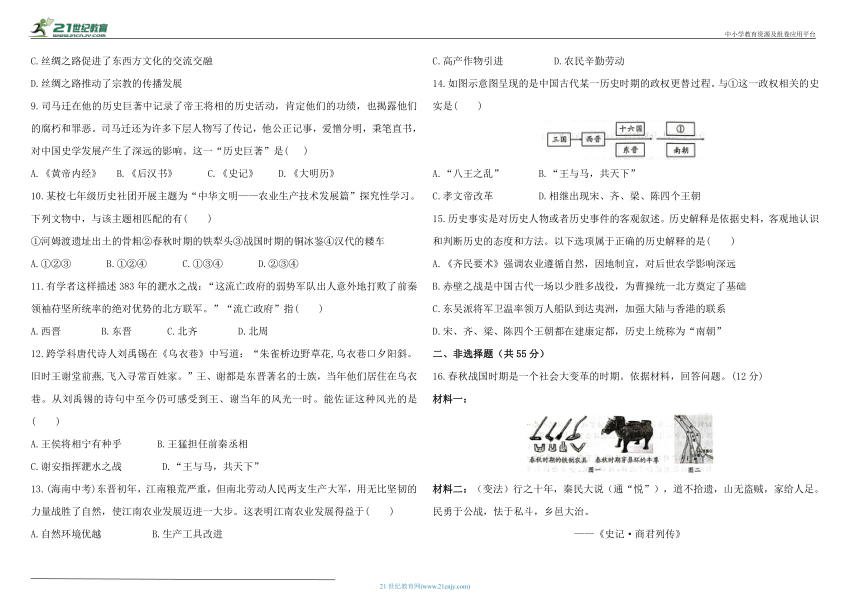

7.某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了如图图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.“文景之治” B.汉武帝巩固大一统

C.“开元盛世” D.北魏孝文帝改革

8.汉代开通丝绸之路后,中国和西方有了商贸活动。交流的商品中最受西方欢迎的就是丝绸,“silk”一词(汉语“丝绸”的音译)也逐步进入英语,在此基础上,通过派生、转化等方式,英语中又产生了 silky,silkiness,silked,silken 等词汇。这表明( )

A.丝绸之路推动世界走向统一

B.丝绸之路扩大了汉朝的管辖范围

C.丝绸之路促进了东西方文化的交流交融

D.丝绸之路推动了宗教的传播发展

9.司马迁在他的历史巨著中记录了帝王将相的历史活动,肯定他们的功绩,也揭露他们的腐朽和罪恶。司马迁还为许多下层人物写了传记,他公正记事,爱憎分明,秉笔直书,对中国史学发展产生了深远的影响。这一“历史巨著”是( )

A.《黄帝内经》 B.《后汉书》 C.《史记》 D.《大明历》

10.某校七年级历史社团开展主题为“中华文明——农业生产技术发展篇”探究性学习。下列文物中,与该主题相匹配的有( )

①河姆渡遗址出土的骨耜②春秋时期的铁犁头③战国时期的铜冰鉴④汉代的耧车

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

11.有学者这样描述383年的淝水之战:“这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军。”“流亡政府”指( )

A.西晋 B.东晋 C.北齐 D.北周

12.跨学科唐代诗人刘禹锡在《乌衣巷》中写道:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”王、谢都是东晋著名的士族,当年他们居住在乌衣巷。从刘禹锡的诗句中至今仍可感受到王、谢当年的风光一时。能佐证这种风光的是( )

A.王侯将相宁有种乎 B.王猛担任前秦丞相

C.谢安指挥淝水之战 D.“王与马,共天下”

13.(海南中考)东晋初年,江南粮荒严重,但南北劳动人民两支生产大军,用无比坚韧的力量战胜了自然,使江南农业发展迈进一大步。这表明江南农业发展得益于( )

A.自然环境优越 B.生产工具改进

C.高产作物引进 D.农民辛勤劳动

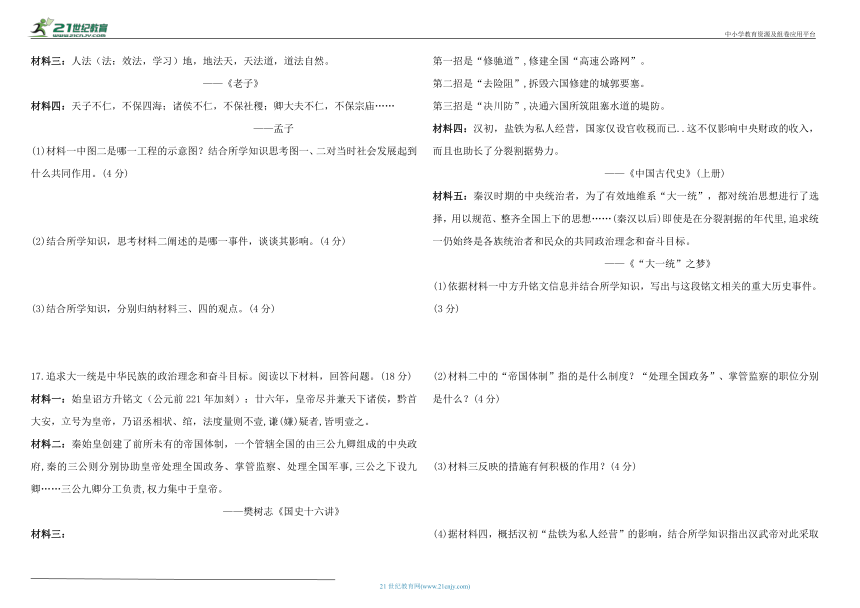

14.如图示意图呈现的是中国古代某一历史时期的政权更替过程。与①这一政权相关的史实是( )

A.“八王之乱” B.“王与马,共天下”

C.孝文帝改革 D.相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝

15.历史事实是对历史人物或者历史事件的客观叙述。历史解释是依据史料,客观地认识和判断历史的态度和方法。以下选项属于正确的历史解释的是( )

A.《齐民要术》强调农业遵循自然,因地制宜,对后世农学影响深远

B.赤壁之战是中国古代一场以少胜多战役,为曹操统一北方奠定了基础

C.东吴派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强大陆与香港的联系

D.宋、齐、梁、陈四个王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”

二、非选择题(共55分)

16.春秋战国时期是一个社会大变革的时期。依据材料,回答问题。(12分)

材料一:

材料二:(变法)行之十年,秦民大说(通“悦”),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记·商君列传》

材料三:人法(法:效法,学习)地,地法天,天法道,道法自然。

——《老子》

材料四:天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙……

——孟子

(1)材料一中图二是哪一工程的示意图?结合所学知识思考图一、二对当时社会发展起到什么共同作用。(4分)

(2)结合所学知识,思考材料二阐述的是哪一事件,谈谈其影响。(4分)

(3)结合所学知识,分别归纳材料三、四的观点。(4分)

17.追求大一统是中华民族的政治理念和奋斗目标。阅读以下材料,回答问题。(18分)

材料一:始皇诏方升铭文(公元前221年加刻):廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹,谦(嫌)疑者,皆明壹之。

材料二:秦始皇创建了前所未有的帝国体制,一个管辖全国的由三公九卿组成的中央政府,秦的三公则分别协助皇帝处理全国政务、掌管监察、处理全国军事,三公之下设九卿……三公九卿分工负责,权力集中于皇帝。

——樊树志《国史十六讲》

材料三:

第一招是“修驰道”,修建全国“高速公路网”。

第二招是“去险阻”,拆毁六国修建的城郭要塞。

第三招是“决川防”,决通六国所筑阻塞水道的堤防。

材料四:汉初,盐铁为私人经营,国家仅设官收税而已..这不仅影响中央财政的收入,而且也助长了分裂割据势力。

——《中国古代史》(上册)

材料五:秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想……(秦汉以后)即使是在分裂割据的年代里,追求统一仍始终是各族统治者和民众的共同政治理念和奋斗目标。

——《“大一统”之梦》

(1)依据材料一中方升铭文信息并结合所学知识,写出与这段铭文相关的重大历史事件。(3分)

(2)材料二中的“帝国体制”指的是什么制度?“处理全国政务”、掌管监察的职位分别是什么?(4分)

(3)材料三反映的措施有何积极的作用?(4分)

(4)据材料四,概括汉初“盐铁为私人经营”的影响,结合所学知识指出汉武帝对此采取的措施。(3分)

(5)依据材料五并结合所学知识,指出“为了规范、整齐全国思想”,汉武帝采取的措施对后世的影响。(2分)

(6)综合上述材料,谈谈古代我国是从哪些方面巩固和发展“大一统”国家的。(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。(11分)

材料一:西周有一个中央政权,在中国北方黄河流域的范围之内发号施令,让自己的功臣、周室宗亲等等各种各样的人到东方去开辟土地。与周代的制度相比,秦汉所形成的统一否定了周的这个政治制度,但是又不是绝对否定,……这位中国的凯撒不仅是一位征服者,而且还是一位天才的管理者,他把秦国的祖先们所创立的军事和民事中央集权制扩大到了整个帝国。

——摘编自田余庆《中国古代史上的国家统一问题》

材料二:西汉初年,刘邦封置诸侯王国,随着经济的发展,诸侯王的势力也膨胀起来,出现“尾大不掉”之势,(主父偃)偃说上(汉武帝)曰:“今诸侯或连城数十,地方千里..愿陛下令诸侯得推恩分弟子,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,必稍自销弱矣。”

——摘自班固《汉书·主父偃传》

材料三:晋武帝(司马炎)为了藩卫皇室,大封同姓诸王,晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”,中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,“魏晋以来积蓄,扫地无疑”。

——摘编自司马光《资治通鉴》

(1)根据材料一和所学知识,分别指出西周和秦朝所实行的政治制度。指出“这位中国的凯撒”所描述的是哪一位皇帝。(4分)

(2)根据材料二和所学知识,概括汉武帝为解决“尾大不掉”之势采取的措施及其作用。(4分)

(3)根据材料三,指出西晋时期发生“八王之乱”的原因。(3分)

19.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一:张骞拜别汉武帝图(敦煌壁画)

材料二:胡人政权的统治者中汉化最积极、最彻底的当属北魏的孝文帝拓跋宏。为了促进鲜卑社会的汉化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。

——摘编自王柯《从“天下”国家到民族国家》

材料三:两晋南北朝时期,我国西部和北部少数民族受汉族先进文化的影响不断内迁,大量南下的少数民族与汉族人民在黄河流域杂居相处,彼此交往。他们在生产方式和生活方式方面,相互渗透,取长补短。

(1)材料一反映的历史事件是什么?该历史事件在推动汉朝与西域各国关系的发展方面起到了什么作用?(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孝文帝的汉化措施,并结合所学分析孝文帝改革的意义。(5分)

(3)根据材料三并联系所学,分析魏晋时期北方民族的交流与交融对中华民族的发展有何重大意义。(4分)

参考答案

1.B 2.B 3.D 4.C 5.D 6. B 7.B 8.C 9.C 10.B 11.B 12.D13.D 14.C 15.A

16.(1)工程:都江堰。 共同作用:提高了农业生产力水平。

(2)事件:商鞅变法。

影响:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)材料三:顺应自然。 材料四:主张实行“仁政”。

17.(1)统一六国;立尊号为皇帝;统一度量衡。

(2)制度:专制主义中央集权制度(“君主专制中央集权制度”“君主专制”“中央集权制度”均可)。

职位:丞相、御史大夫。

(3)有利于巩固大一统(“有利于加强中央集权”“巩固统治”“有利于促进经济文化交流”等,其他意思相近的皆可)。

(4)影响:影响中央财政的收入;助长了分裂割据势力(答出其中一点即可)。

措施:盐铁官营。

(5)使儒家思想成为封建社会的正统思想。(其他意思相近也可)

(6)制度创新、规范计量、修建基础工程、发展经济、统一思想等。(答出其中任两点即可)

18.(1)西周:分封制;秦朝:中央集权制。 秦始皇(赢政)。

(2)措施:颁布“推恩令”。 作用:削弱了王国势力,加强了中央集权。

(3)西晋采取分封制的弊端。

19.(1)事件:张骞通西域。作用:开通丝绸之路,对中国同其他国家和地区的贸易与文化的交流起到极大的促进作用。

(2)措施:迁都、说汉话、改汉姓、穿汉服、与汉族通婚。意义:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(3)为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级上册历史期末综合测试卷(三)

时间:60分钟 满分:100分

题号 一 二 总分

得分

一、选择题(每小题3分,共45分)

1.我国北方地区的先民以种植粟、黍为主,南方则是以稻作农业为主。然而1934年瑞典科学家安特生在调查河南仰韶文化遗址时发现陶片上有稻谷压痕,经鉴定后证实该陶片上的稻谷压痕为栽培水稻的稻壳。这说明我国原始社会( )

A.人类活动范围影响作物类型 B.北粟南稻并非界限分明

C.南北地区农业种植相互交流 D.北方种植水稻早于南方

2.长江流域的良渚文化、辽河流域的红山文化以及黄河中下游地区的龙山文化遗址都出土了大量玉器,这些玉器不仅雕琢细腻,而且有很多相似之处。这反映了( )

A.农耕技术趋于成熟 B.中华文明多元一体

C.早期国家已经建立 D.华夏认同观念形成

3.南京博物馆收藏的殷墟甲骨文残片共有3000余片,经古文字专家辨认考证,上面所记载的商王世系与《史记·殷本纪》中的关于历代商王的记载基本一致。这表明( )

A.文物能揭示历史的真相 B.文献的价值高于出土文物

C.商王世系研究存在争议 D.文物可以和文献相互印证

4.在陕西西安章台出土的秦朝地方官府向朝廷上奏文书时用的封泥(在捆绑简牍的绳端处封上粘土,上盖印章),其中有许多“上郡”“代郡”等郡名和“蓝田”“下邦”等县名。而《秦律》明确规定,地方有事奏请,须采用文书形式。据此可知秦统一全国后( )

A.诸侯受命管理土地和人民 B.颁布“推恩令”解决王国问题

C.地方政府直接听命于朝廷 D.修筑了贯通全国的道路

5.秦统一后,诏书至桂林一带,一般人都不认识诏书上的文字。秦始皇命李斯“罢其不与秦文合者”,简化秦文“小篆”作为标准字体,用于公文法令,通行全国。这一举措旨在( )

A.消除各地言语差异 C.展现篆书艺术魅力

B.促进经济交流 D.巩固国家统一

6.示意图能够勾勒出史事之间的关系。下面对西汉初年史事梳理的示意图中,①处应为( )

A.轻徭薄赋 B.文景之治 C.尊崇儒术 D.光武中兴

7.某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了如图图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.“文景之治” B.汉武帝巩固大一统

C.“开元盛世” D.北魏孝文帝改革

8.汉代开通丝绸之路后,中国和西方有了商贸活动。交流的商品中最受西方欢迎的就是丝绸,“silk”一词(汉语“丝绸”的音译)也逐步进入英语,在此基础上,通过派生、转化等方式,英语中又产生了 silky,silkiness,silked,silken 等词汇。这表明( )

A.丝绸之路推动世界走向统一

B.丝绸之路扩大了汉朝的管辖范围

C.丝绸之路促进了东西方文化的交流交融

D.丝绸之路推动了宗教的传播发展

9.司马迁在他的历史巨著中记录了帝王将相的历史活动,肯定他们的功绩,也揭露他们的腐朽和罪恶。司马迁还为许多下层人物写了传记,他公正记事,爱憎分明,秉笔直书,对中国史学发展产生了深远的影响。这一“历史巨著”是( )

A.《黄帝内经》 B.《后汉书》 C.《史记》 D.《大明历》

10.某校七年级历史社团开展主题为“中华文明——农业生产技术发展篇”探究性学习。下列文物中,与该主题相匹配的有( )

①河姆渡遗址出土的骨耜②春秋时期的铁犁头③战国时期的铜冰鉴④汉代的耧车

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

11.有学者这样描述383年的淝水之战:“这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军。”“流亡政府”指( )

A.西晋 B.东晋 C.北齐 D.北周

12.跨学科唐代诗人刘禹锡在《乌衣巷》中写道:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”王、谢都是东晋著名的士族,当年他们居住在乌衣巷。从刘禹锡的诗句中至今仍可感受到王、谢当年的风光一时。能佐证这种风光的是( )

A.王侯将相宁有种乎 B.王猛担任前秦丞相

C.谢安指挥淝水之战 D.“王与马,共天下”

13.(海南中考)东晋初年,江南粮荒严重,但南北劳动人民两支生产大军,用无比坚韧的力量战胜了自然,使江南农业发展迈进一大步。这表明江南农业发展得益于( )

A.自然环境优越 B.生产工具改进

C.高产作物引进 D.农民辛勤劳动

14.如图示意图呈现的是中国古代某一历史时期的政权更替过程。与①这一政权相关的史实是( )

A.“八王之乱” B.“王与马,共天下”

C.孝文帝改革 D.相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝

15.历史事实是对历史人物或者历史事件的客观叙述。历史解释是依据史料,客观地认识和判断历史的态度和方法。以下选项属于正确的历史解释的是( )

A.《齐民要术》强调农业遵循自然,因地制宜,对后世农学影响深远

B.赤壁之战是中国古代一场以少胜多战役,为曹操统一北方奠定了基础

C.东吴派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强大陆与香港的联系

D.宋、齐、梁、陈四个王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”

二、非选择题(共55分)

16.春秋战国时期是一个社会大变革的时期。依据材料,回答问题。(12分)

材料一:

材料二:(变法)行之十年,秦民大说(通“悦”),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记·商君列传》

材料三:人法(法:效法,学习)地,地法天,天法道,道法自然。

——《老子》

材料四:天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙……

——孟子

(1)材料一中图二是哪一工程的示意图?结合所学知识思考图一、二对当时社会发展起到什么共同作用。(4分)

(2)结合所学知识,思考材料二阐述的是哪一事件,谈谈其影响。(4分)

(3)结合所学知识,分别归纳材料三、四的观点。(4分)

17.追求大一统是中华民族的政治理念和奋斗目标。阅读以下材料,回答问题。(18分)

材料一:始皇诏方升铭文(公元前221年加刻):廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹,谦(嫌)疑者,皆明壹之。

材料二:秦始皇创建了前所未有的帝国体制,一个管辖全国的由三公九卿组成的中央政府,秦的三公则分别协助皇帝处理全国政务、掌管监察、处理全国军事,三公之下设九卿……三公九卿分工负责,权力集中于皇帝。

——樊树志《国史十六讲》

材料三:

第一招是“修驰道”,修建全国“高速公路网”。

第二招是“去险阻”,拆毁六国修建的城郭要塞。

第三招是“决川防”,决通六国所筑阻塞水道的堤防。

材料四:汉初,盐铁为私人经营,国家仅设官收税而已..这不仅影响中央财政的收入,而且也助长了分裂割据势力。

——《中国古代史》(上册)

材料五:秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想……(秦汉以后)即使是在分裂割据的年代里,追求统一仍始终是各族统治者和民众的共同政治理念和奋斗目标。

——《“大一统”之梦》

(1)依据材料一中方升铭文信息并结合所学知识,写出与这段铭文相关的重大历史事件。(3分)

(2)材料二中的“帝国体制”指的是什么制度?“处理全国政务”、掌管监察的职位分别是什么?(4分)

(3)材料三反映的措施有何积极的作用?(4分)

(4)据材料四,概括汉初“盐铁为私人经营”的影响,结合所学知识指出汉武帝对此采取的措施。(3分)

(5)依据材料五并结合所学知识,指出“为了规范、整齐全国思想”,汉武帝采取的措施对后世的影响。(2分)

(6)综合上述材料,谈谈古代我国是从哪些方面巩固和发展“大一统”国家的。(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。(11分)

材料一:西周有一个中央政权,在中国北方黄河流域的范围之内发号施令,让自己的功臣、周室宗亲等等各种各样的人到东方去开辟土地。与周代的制度相比,秦汉所形成的统一否定了周的这个政治制度,但是又不是绝对否定,……这位中国的凯撒不仅是一位征服者,而且还是一位天才的管理者,他把秦国的祖先们所创立的军事和民事中央集权制扩大到了整个帝国。

——摘编自田余庆《中国古代史上的国家统一问题》

材料二:西汉初年,刘邦封置诸侯王国,随着经济的发展,诸侯王的势力也膨胀起来,出现“尾大不掉”之势,(主父偃)偃说上(汉武帝)曰:“今诸侯或连城数十,地方千里..愿陛下令诸侯得推恩分弟子,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,必稍自销弱矣。”

——摘自班固《汉书·主父偃传》

材料三:晋武帝(司马炎)为了藩卫皇室,大封同姓诸王,晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”,中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,“魏晋以来积蓄,扫地无疑”。

——摘编自司马光《资治通鉴》

(1)根据材料一和所学知识,分别指出西周和秦朝所实行的政治制度。指出“这位中国的凯撒”所描述的是哪一位皇帝。(4分)

(2)根据材料二和所学知识,概括汉武帝为解决“尾大不掉”之势采取的措施及其作用。(4分)

(3)根据材料三,指出西晋时期发生“八王之乱”的原因。(3分)

19.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一:张骞拜别汉武帝图(敦煌壁画)

材料二:胡人政权的统治者中汉化最积极、最彻底的当属北魏的孝文帝拓跋宏。为了促进鲜卑社会的汉化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。

——摘编自王柯《从“天下”国家到民族国家》

材料三:两晋南北朝时期,我国西部和北部少数民族受汉族先进文化的影响不断内迁,大量南下的少数民族与汉族人民在黄河流域杂居相处,彼此交往。他们在生产方式和生活方式方面,相互渗透,取长补短。

(1)材料一反映的历史事件是什么?该历史事件在推动汉朝与西域各国关系的发展方面起到了什么作用?(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孝文帝的汉化措施,并结合所学分析孝文帝改革的意义。(5分)

(3)根据材料三并联系所学,分析魏晋时期北方民族的交流与交融对中华民族的发展有何重大意义。(4分)

参考答案

1.B 2.B 3.D 4.C 5.D 6. B 7.B 8.C 9.C 10.B 11.B 12.D13.D 14.C 15.A

16.(1)工程:都江堰。 共同作用:提高了农业生产力水平。

(2)事件:商鞅变法。

影响:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)材料三:顺应自然。 材料四:主张实行“仁政”。

17.(1)统一六国;立尊号为皇帝;统一度量衡。

(2)制度:专制主义中央集权制度(“君主专制中央集权制度”“君主专制”“中央集权制度”均可)。

职位:丞相、御史大夫。

(3)有利于巩固大一统(“有利于加强中央集权”“巩固统治”“有利于促进经济文化交流”等,其他意思相近的皆可)。

(4)影响:影响中央财政的收入;助长了分裂割据势力(答出其中一点即可)。

措施:盐铁官营。

(5)使儒家思想成为封建社会的正统思想。(其他意思相近也可)

(6)制度创新、规范计量、修建基础工程、发展经济、统一思想等。(答出其中任两点即可)

18.(1)西周:分封制;秦朝:中央集权制。 秦始皇(赢政)。

(2)措施:颁布“推恩令”。 作用:削弱了王国势力,加强了中央集权。

(3)西晋采取分封制的弊端。

19.(1)事件:张骞通西域。作用:开通丝绸之路,对中国同其他国家和地区的贸易与文化的交流起到极大的促进作用。

(2)措施:迁都、说汉话、改汉姓、穿汉服、与汉族通婚。意义:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(3)为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录