2024—2025学年度贵州省贵阳市第一中学高一第一学期教学质量检测(二)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度贵州省贵阳市第一中学高一第一学期教学质量检测(二)历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 854.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-22 16:44:25 | ||

图片预览

文档简介

高一历史试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,第I卷第1页至第6页,第II卷第7页至第8页。考试结束后,请将答题卡交回。满分100分,考试用时60分钟。

第I卷(选择题,共75分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

选择题(本大题共25小题,每小题3分,共75分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

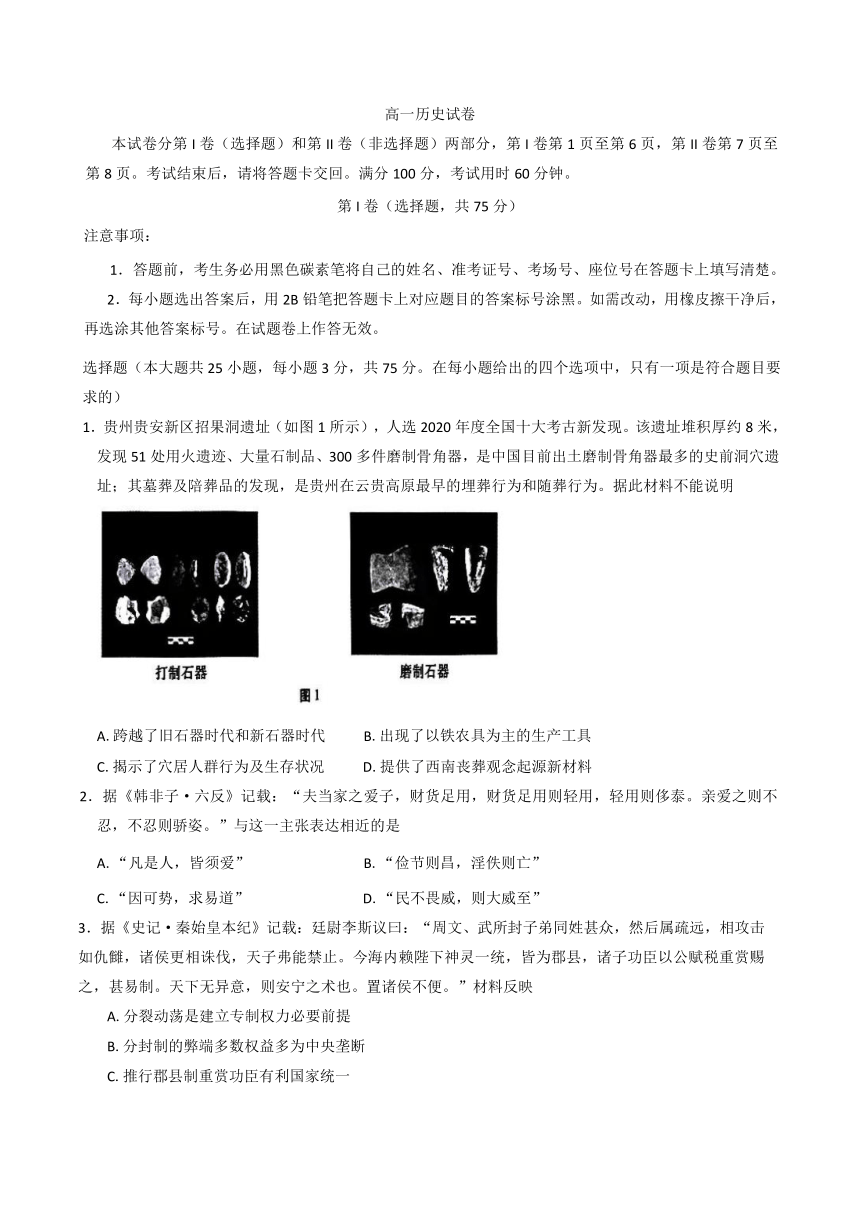

1.贵州贵安新区招果洞遗址(如图1所示),人选2020年度全国十大考古新发现。该遗址堆积厚约8米,发现51处用火遗迹、大量石制品、300多件磨制骨角器,是中国目前出土磨制骨角器最多的史前洞穴遗址;其墓葬及陪葬品的发现,是贵州在云贵高原最早的埋葬行为和随葬行为。据此材料不能说明

A.跨越了旧石器时代和新石器时代 B.出现了以铁农具为主的生产工具

C.揭示了穴居人群行为及生存状况 D.提供了西南丧葬观念起源新材料

2.据《韩非子·六反》记载:“夫当家之爱子,财货足用,财货足用则轻用,轻用则侈泰。亲爱之则不忍,不忍则骄姿。”与这一主张表达相近的是

A.“凡是人,皆须爱” B.“俭节则昌,淫佚则亡”

C.“因可势,求易道” D.“民不畏威,则大威至”

3.据《史记·秦始皇本纪》记载:廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”材料反映

A.分裂动荡是建立专制权力必要前提

B.分封制的弊端多数权益多为中央垄断

C.推行郡县制重赏功臣有利国家统一

D.实行郡县制是加强君主专制重要方式

4.汉武帝将全国划分为13个州部,分设刺史,赋予“六条问事”的权力,考察吏治、奖惩官吏、决断冤狱等,同时又规定“非条所问,即不省(察)”。据此可知,该制度

A.为削弱相权加强皇权而设立 B.解决王国问题并扩大统治区域

C.加强对地方管理而权力受限 D.促进边疆开发并加强民族融合

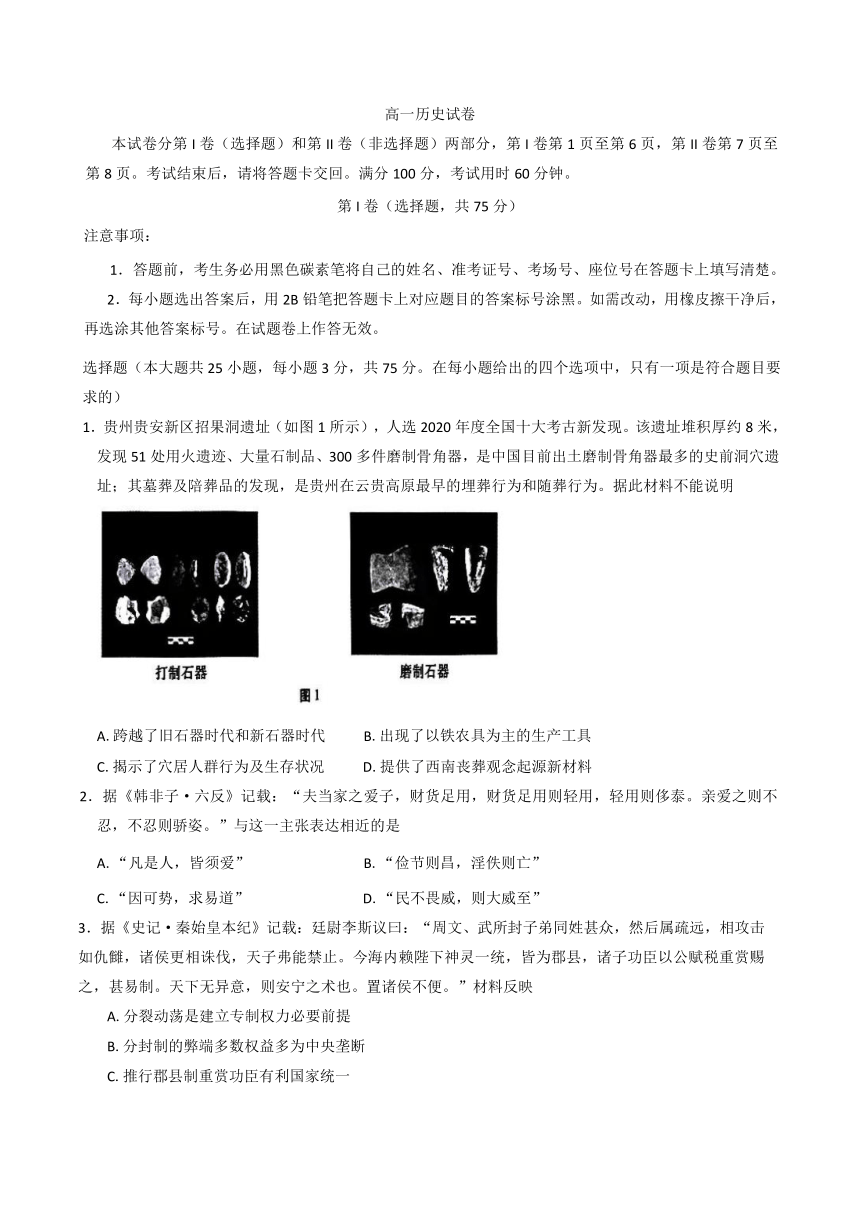

5.提取图2两幅地图的历史信息,根据所学知识,判断以下说法错误的是

A.甲图反映了少数民族内迁及北方流民南迁

B.乙图反映内迁少数民族北方建立割据政权

C.该时期民族交融加强,经济重心开始南移

D.该时期北方战乱不断,生产遭到严重破坏

6.据《新唐书》记载:“牂州,武德三年(620年)以牂牁首领谢龙羽地置。四年,更名柯州,后复故名。”可见,贵州是唐代设置羁縻州的地区之一。这种对边疆少数民族地区实施的行政制度

A.体现了统治者因俗而治的治理理念

B.反映了民族政权并立下的时代需求

C.表明边疆管理与中原管理的一体化

D.削弱了朝廷对边疆少数民族的统治

7.有学者论述:“贫若子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下;执挎子弟,亦知苦读,以获科第,否别虽富不荣。因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。”材料反映出

A.重学风气形成,官员文化素质提高

B.该制度使社会阶层分化日益严重

C.选拔程序不公,选官标准门第为主

D.世家大族在选拔中占有绝对优势

8.《旧唐书》200卷,后晋刘昫等历时4年撰成。编修者以唐代国史、实录及朝报、吏牍、家状等为主要编撰材料,但对材料缺少剪裁和整理,“敷衍成帙”。纪传中大量抄录唐代皇帝诏敕和臣僚奏疏、表章、诗赋等,屡现“本朝”“今上”等文字。据此可知《旧唐书》

A.能全面客观反映史实 B.依据官方原始材料可信度较高

C.文字精练且辞藻华丽 D.是现存中国最早的纪传体史书

9.宋朝在高度发达的农业经济基础上,已经生长出诸多工商业文明因子。随着商业发展,宋代商人的地位上升,朝廷允许商贾中的“奇才异行”者应举。商人凭借强大的经济实力交游权贵、为婚姻铺路,“不顾门户,直求资财”成为较普遍的社会现象。材料主要说明了

A.对外贸易繁荣 B.抑商政策废止

C.门第观念淡化 D.民族交融加强

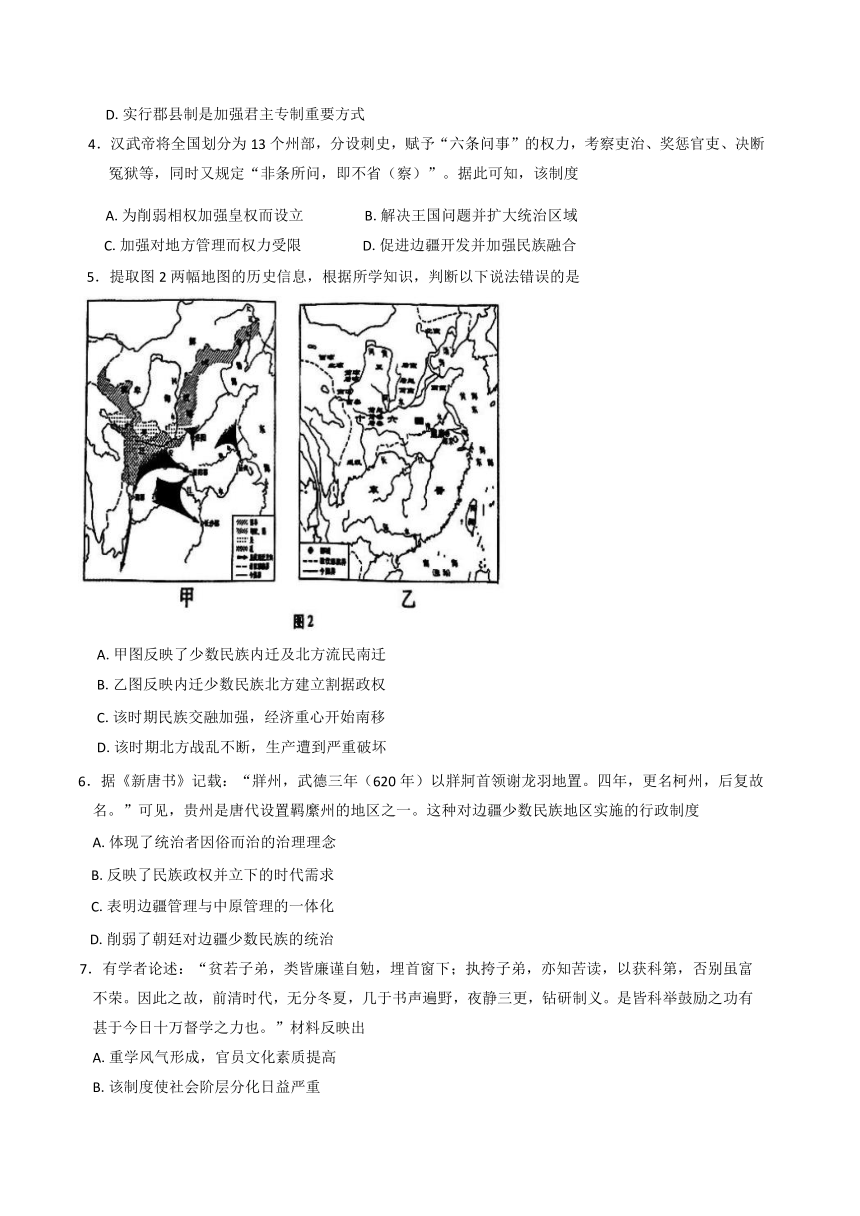

10.图3所示文化现象出现的主要因素是

A.中央集权的加强 B.科举制度的完善

C.政治中心的变迁 D.经济重心的南移

11.朱熹在《四书章句集注》中说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊,又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法

A.为皇权专制提供辩护 B.蕴含儒家传统民本思想

C.强化道德为政治服务 D.强调君主至尊至上观念

12.明英宗天顺年间,司礼监的宦官到内阁,阁臣只需着常服接见;到彭时任内阁首辅时,阁臣则要衣冠整齐地接见宦官,且与宦官相向而坐。这一变化表明

A.宦官权力膨胀 B.皇权日趋加强

C.内阁宦官对等 D.内阁制度衰落

13.1421年郑和第六次下西洋,永乐皇帝在诏令中规定“赍敕及锦绮、纱罗、绫等,赐诸(朝贡)国”,并为他的船队提供了银两铜钱等,以便在印度洋国家进行贸易;明人王圻曾说:“凡外夷贡者,我朝皆设市舶司以领之·····其来也,许带方物,官设牙行与民贸易,谓之互市。”这表明明朝的对外交往

A.旨在促进海外贸易发展

B.同时具备政治经济目的

C.实施了宽松的海洋政策

D.宣扬了明朝政府的国威

14.雍正七年(1729),为便于留档备查,雍正皇帝推行奏折副本制度,即由军机处负责誊录“朱批奏折”副本,故称“录副奏折”或“军机处录副奏折”。由此判断

A.增加了军机处的职责权限

B.改变了中央机构运行机制

C.提高了奏折制度专业规范

D.完善了政务决策的机密性

15.面对日本倭寇和东渐的西方势力,明、清政府严格限制私人海上贸易,并在沿岸设立哨所,加强防卫,依靠远离海洋来坚守疆土,抵御外敌。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。这反映明清时期

A.朝廷缺乏海洋意识 B.政府强化军事管理

C.朝廷重塞防轻海防 D.政府奉行闭关锁国

16.17世纪初,苏州丝织业出现“浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死”的情况,同时当地“罔籍田业,大户张机为生,小户趁织为活”的现象十分普遍。这说明当时

A.社会动荡阶级矛盾激化 B.封建政府放松人身控制

C.土地兼并导致小农破产 D.自由雇佣劳动较为普遍

17.陈平原先生在点评《三国演义》时指出,刘备行仁政的“公”的国策一直受到“义气”这一“私”的价值的挑战,作者罗贯中既提倡忠孝节义,又向往江湖义气般的君臣平等。这反映了该小说

A.劝诫教化功能突出 B.是社会存在的反射

C.深受儒家思想影响 D.反映商品经济繁荣

18.1854年2月,英国克勒拉得恩伯爵致包令博士函中写道:“自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩张有限而感到的许多失望·····届时我们当有权要求中英条约的修订。”据此可推知,英国提出修约的主要意图是

A.打开中国市场 B.加强中西交流

C.扩大侵略权益 D.建立商业关系

19.《天朝田亩制度》规定:“凡收成者,(除留足口粮外)余则归圣库。·····所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。”《资政新篇》记载:“凡金、银·····等货,有民探出者,·····采取。总领获十之二,国库获十之二,采者获十之六焉。”据此对两份纲领理解正确的是

A.后者是前者的继承与发展 B.两者都因脱离现实而无法实施

C.两者都主张保护小农经济 D.两者都因反封建得到广泛支持

20.林则徐组织翻译《各国律例》;洋务派大量翻译外国法律著作和法典,如《万国公法》《公法千章》《拿破仑法典》等。这些做法旨在

A.实行制度变革B.开展洋务运动

C.推动民主启蒙 D.争取国家权益

21.1867年清政府增设天文算学馆,教授西方声光电化、天文算学,招收科甲正途出身的举人和五品以下京外官员入馆学习,“延聘西人在馆教习”,半年之内,实际报考者仅仅只有72人。这反映出当时中国

A.受仇视西方的社会心态影响中关用合部,前图个一

B.拒绝实行社会变革的政治心态

C.天朝上国的传统观念影响大

D.西学传播缺乏坚实的社会基础

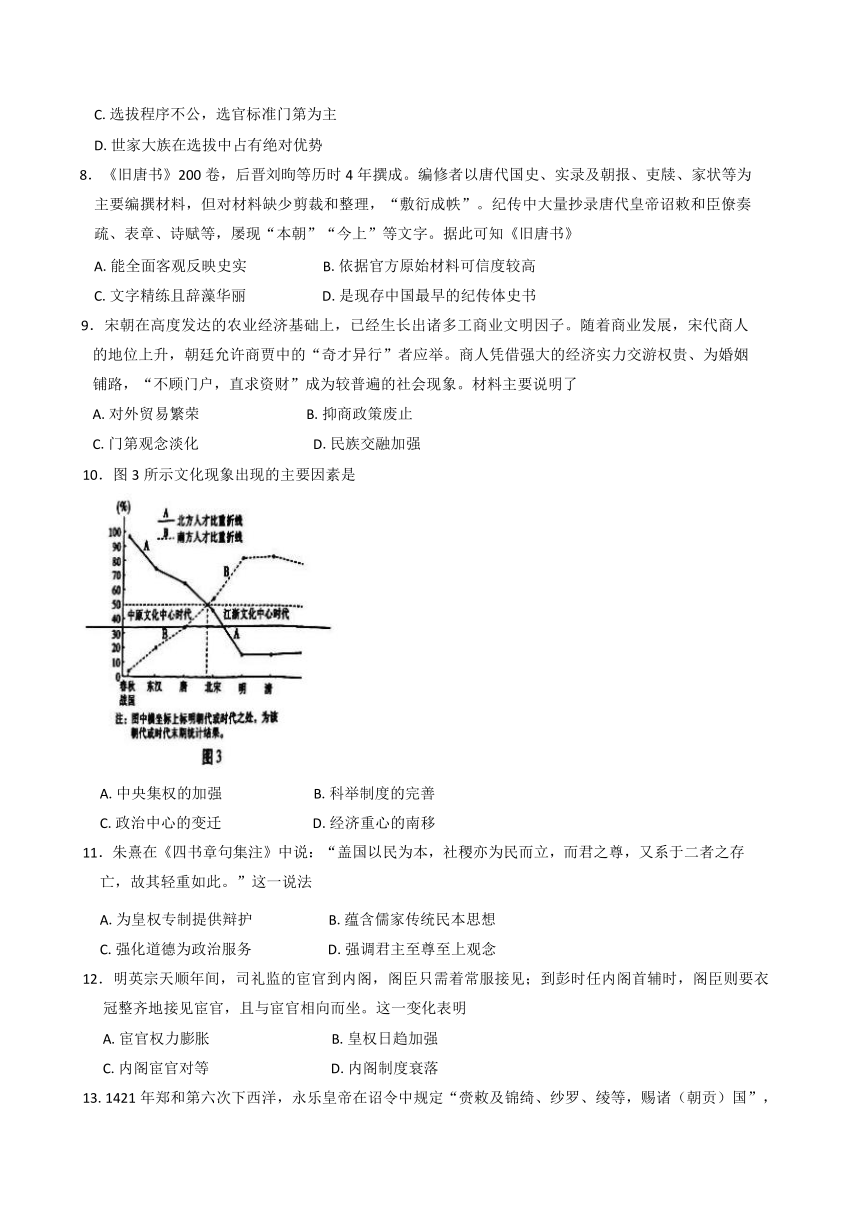

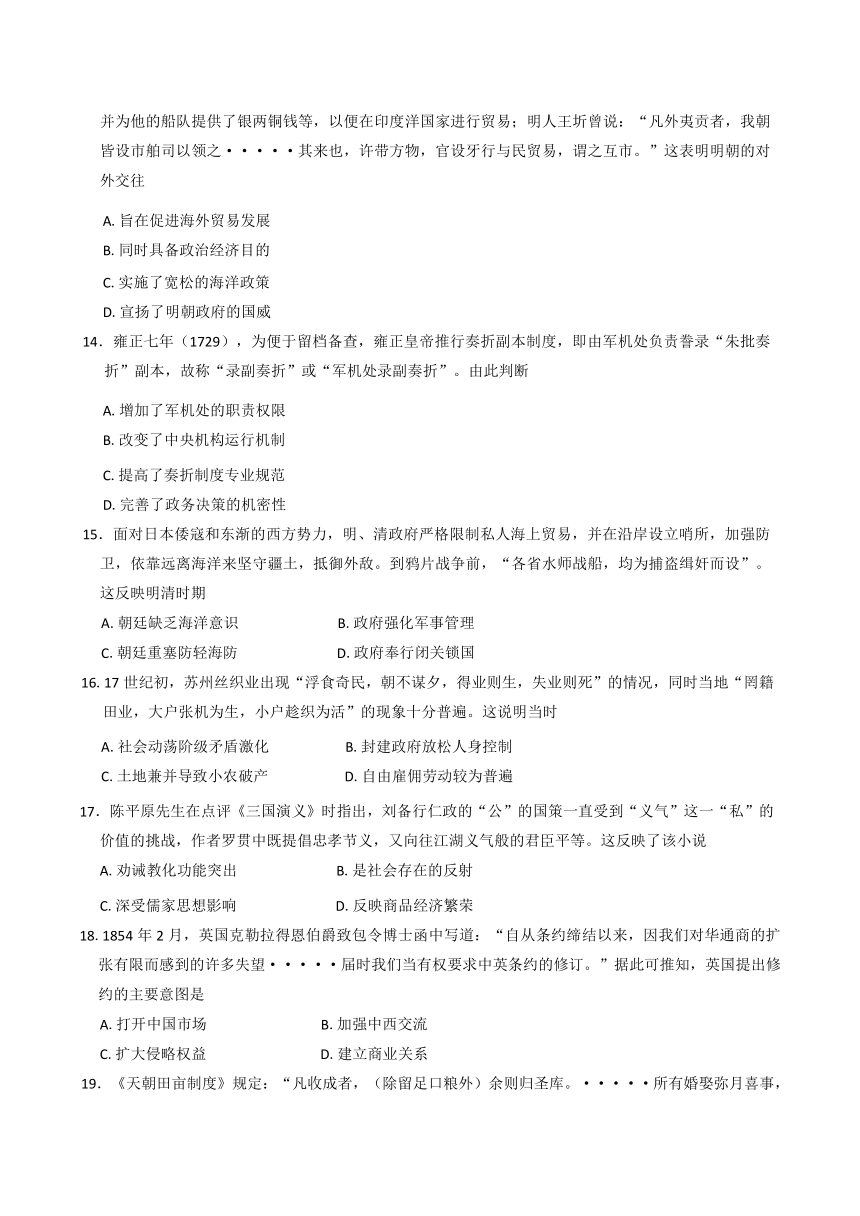

22.图4为甲午战争前晚清主要军工企业的资本来源构成图。这主要说明该时期的军工企业

A.以“自强”“求富”为目标 B.体现了官办的性质

C.引进外国资本的半殖民地性 D.是民间资本的产物

23.鸦片战争后,列强将不平等条约强加给中国。请按时间先后顺序排列列强获取的特权

①协定关税、领事裁判权和片面最惠国待遇

②开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸

③各国派兵驻守北京东郊民巷使馆区

④内河航行权、鸦片贸易合法化

A.①④②③ B.②①③④

C.③②①④ D.④①③②

24.1898年康有为编撰《孔子改制考》,图5是该书的部分目录。

图5

据此分析,该书对当时中国社会的意义在于

A.托古改制 B.宣传民主共和

C.思想启蒙 D.揭露历史真相

25.1895~1898年间一系列学会、报纸纷纷创办(见图6)。这些学会、报纸大力宣传

A.“法者天下之公器也,变者天下之公理也。”

B.“还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。”

C.“科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也。”

D.“敢有帝制为之者,天下共击之。”

第II卷(非选择题,共25分)

注意事项:

第II卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

26.(17分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

-以上图片均来自《中外历史纲要》(上)

材料二自鸦片战争使国人开始“睁眼看世界”,19世纪六七十年代,李鸿章等人让中国人开始更大范围地接触现代事物,这个运动就是中国近代史上第一个应付大变局的救国救民的方案······甲午以后,康有为、梁启超、谭嗣同等一批新锐知识分子依靠皇帝的支持,登上了中国的政治舞台,成为光绪政治集团的核心力量,他们所领导的运动是中国近代史上救国救民第二个方案。严格说来,举匪运动可说是中国近代史上第三个救国救民的方案。等到自强、变法、暴动都失败了,国人然后注意到孙中山先生所提出的救国救民的方案。

-摘编自颜德如《论近代中国人探索实现民族复兴之方案》

(1)有学者认为,中国近代史的发展呈现出由“沉沦”到“上升”的“U”字形发展过程,请依据材料一中A、B、C的图片信息,并结合所学知识,对“中国近代史发展呈现出的“沉沦'”进行阐释。(7分)

(2)据材料二并结合所学知识,概括四种“救国救民的方案”的实践活动,并比较其异同点。(10分)

27.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。宋韵文化,特指两宋文化中优秀的文明元素、内在精神和传延至今的文化价值,见之于两宋社会生活的众多方面。如日常生活领域的物趣之韵、生产技术领域的匠心之韵、社会运行领域的秩序之韵、发现发明领域的智识之韵、学术思想领域的思辨之韵、文学艺术领域的审美之韵等等。研究宋韵文化的目的,在于为新时代文化建设提供来自历史的视角和启迪。

-摘编自陈野《追求宋韵的历史深致》

选取材料中的一个视角,结合相关史实谈谈对宋韵文化的理解。(要求:观点提炼准确,史实运用合理,论述逻辑清晰)(8分)

贵阳一中2024级高一年级教学质量监测卷(二)

历史参考答案

第I卷(选择题,共75分)

选择题(本大题共25小题,每小题3分,共75分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B C C C A A B C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B B C A D B C B D

题号 21 22 23 24 25

答案 D B A C A

【解析】

1.该遗址处于早期人类群居时期,还未主要使用铁制农具,B项入选答案;由图可知发掘有打制石器和磨制石器,该遗址涵盖了旧石器时代中期、晚期和新石器时代的人类发展阶段,故A排除;材料提到史前洞穴遗址,故C排除:有墓葬及陪葬品的发现,可以为考察丧葬习俗的研究提供实物,故D排除。

2.材料中认为家长不能无约束地用财物溺爱子女,要节俭财富。B选项大意为勤俭节约就能昌盛,奢侈放纵就会灭亡,意思相近,故B入选。A选项表达的是兼爱,故A排除;C选项强调顺势而为,故C排除;D选项强调统治者应认清民众的力量,不要肆意妄为,故D 排除。

3.由材料中提取“皆为郡县”“诸子功臣以公赋税重赏赐之”,故C项入选。分裂动荡并不是专制产生的原因,故A排除;分封制的弊端多数在于地方权益过大,故B排除;实行郡县制是加强中央集权,故D排除。

4.由材料可知,刺史依据“六条问事”对地方官员进行监察考核,“非条所问,即不省(察)”说明有限制,故C入选。材料反映加强中央集权,故A排除;通过“推恩令”解决王国问题,故B排除;材料无涉及边疆开发和民族融合,故D排除。

5.两幅图片分别反映的是西晋末年北方少数民族内迁和东晋十六国对峙。此时虽有江南地区的开发但并非经济重心开始南移,故C选项错误,入选答案。在北方少数民族内迁时期,原北方人民因战乱而南移,故A排除;乙图有北方十六国政权的建立,故B排除;北方战乱导致生产被破坏,故D排除。

6.唐代对边疆少数民族地区实行一种高度自治的管理方式--“羁縻州制度”,这是灵活处理民族关系的成功举措,故A入选。唐为统一多民族国家,故B排除;“羁縻州制度”是间接管理,不同于对中原的管理,故C排除;“羁縻州制度”是加强对少数民族地区的管理,故D排除。

7.由材料中“前清时代,无分冬夏,几于书声遍野”可见重学风气,科举制鼓励读书体现可提高官员的文化素质,故A入选。科举制打破世家大族对仕途的垄断,促进阶层流动,故B排除;选拔以学士才能非门第,故C排除;“绝对优势”不对,故D排除。

8.由材料可知大量采用原始材料,有较高的史料价值,故B入选。“全面客观”过于绝对,故A排除;由于抄录原始材料导致冗杂繁复,非文字精练,才有北宋重修唐史,即《新唐书》,故C排除;《旧唐书》非最早的纪传体史书,故D排除。

9.材料中可见伴随商业的发展,商人地位提高,婚姻中淡化门第观念,故C入选。材料没有直接体现对外贸易繁荣,故A排除;抑商政策没有根本上废止,故B排除;材料没有体现民族交融加强,故D排除。

10.本题考查古代中国经济重心的南移。根据图片折线信息可知,北宋末期以后,南北方人才比重发生较大变化,南方人才占总人才比重一半以上。结合所学知识可知,出现这种现象的主要因素是经济重心的南移(经济重心南移出现在唐安史之乱后,完成于南宋),故选D,排除A、B、C。

11.本题考查民本思想相关知识。据题干中引文可知,朱熹认为国家以民为本,社稷是为民而设立,而君主的地位,取决于国家社稷的存亡。民既然为国家的根本,那么统治者就要努力去争取民心,从而体现了儒家传统的民本思想,材料强调的是民本思想,故B正确。材料强调的是民本思想,与道德为政治服务和为专制辩护无关,故A、C错误;根据材料“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡”可知,材料强调君主的地位取决于国家社稷的存亡,并非强调君主至尊的观念,故D错误。

12.

对比归纳 材料 分析 结论

明英宗天顺年间,司礼监的宦官到内阁,阁臣只需着常服接见 宦官由于比内阁更多地得到皇帝信任,权力越来越大,阁臣对宦官也越来越客气 这实际上反映了君主专制统治的加强,故B正确

彭时任内阁首辅时,阁臣则要衣冠整齐地接见宦官,且与宦官相向而坐

20.翻译西方法律是为了解西方,从而争取国家权益。制度变革、洋务运动和林则徐无关,故排除A、B;民主启蒙与洋务派无联系,C项排除。

21.“天文算学馆成立······半年之内,报考者仅72人”,说明国人对于新式教育的不赞同,体现出西学传播缺乏基础,故D正确;其他选项与题意无关。

22.材料体现的是洋务运动时期主要军工企业资金来源为海关税款、地方拨款、军费和户部拨款,体现了国家资本对近代工业兴起的重要性,说明了军工企业的官办性质,故选B 项。“求富”目标主要是洋务时期创办的民用工业,排除A项。材料的资本构成比例无法体现“注重”对外国资本引进,排除C项。民间资本主要投资的是轻工业,排除D项。

23.①来自鸦片战争后签订的一系列不平等条约。②来自1895年《马关条约》内容。③来自1901年《辛丑条约》内容。④是列强在第二次鸦片战争中获取的特权。故选A项。

24.戊戌变法时期,康有为编撰的《孔子改制考》,把孔子“打扮”成改革者,其目的是为改革减轻阻力,在当时起到了思想启蒙的作用,C项正确。其他选项与题意无关。

25.“法者天下之公器也,变者天下之公理也。”是梁启超主办《时务报》期间发表文章的核心内容,故选A。B项是义和团运动的主张。C项是新文化运动的内容。D项是辛亥革命时期资产阶级革命派的主张。

第II卷(非选择题,共25分)

26.(17分)

(1)(7分)阐释:A图,1895年清政府战败,签订《马关条约》,日本割占台湾等地、获得巨额赔款并取得设厂权,将侵略势力进一步延伸到内地,中国社会半殖民地化程度大大加深。(3分)

B图,甲午战后帝国主义掀起瓜分狂潮,中华民族危机空前严重。(1分)

C图,《辛丑条约》的签订使中国完全沦为半殖民地半封建社会,中国“沉沦”到谷底,中国的民族危机日益严重,清政府成为洋人的朝廷,中国主权遭到严重破坏,人民生活愈加贫困。(3分)

(2)(10分)实践活动:洋务运动;戊戌变法运动;义和团运动;辛亥革命。(4分)

同:救亡图存。(2分)

异:目的不同。洋务运动:维护封建统治;(1分)戊戌变法运动:建立君主立宪制;(1分)义和团运动:“扶清灭洋”;(1分)辛亥革命:建立资产阶级共和国。(1分)领导阶级不同。洋务运动:封建地主阶级;(1分)戊戌变法运动:资产阶级维新派:(1分)义和团运动:农民阶级;(1分)辛亥革命:资产阶级革命派。(1分)

(不同点任选一个角度回答即可。其他答案言之有理,可酌情赋分)

27.(8分)

示例一:哲学思想

宋代理学诞生,形成一套包括宇宙观、人生观、认识论和方法论的理论体系。彰显了思辨之美(或哲理之美)。(2分)

这是由于魏晋以来儒学日益僵化,佛教、道教广泛传播;隋唐时期儒家学者主张调和并吸收佛教和道教的理论。理学的诞生标志着儒学走向成熟,对维护封建专制统治和社会伦理道德秩序的重要作用,对强化中华民族注重气节德操、社会责任与历史使命的文化影响深远。透过宋代理学的哲学思辨可见整个宋韵文化的博大精深,其优秀的文化品格和影响力已超越宋代赓续千年,极大地丰富了中华优秀传统文化的内涵。(6分)

示例二:日常生活

坊市界限被打破(或街市、夜市出现)。市井风情浓厚,注重生活品质(或器物之美,宋瓷)。(2分)

两宋时期商品经济较为发达,城市经济相对繁荣,政府对社会的控制相对宽松,市民阶层壮大。宋代市井文化的发达,推动了文学艺术的进步,提升了宋人的生活质量。透过宋代日常生活的品质之美,可见整个宋韵文化的博大精深,其优秀的文化品格和影响力已超越宋代赓续千年,极大地丰富了中华优秀传统文化的内涵。(6分)

示例三:文学艺术

可用来配乐歌唱的词进入鼎盛时期(宋词成就突出)。彰显文学艺术的审美之韵(宋人的审美情趣日益多元,雅俗共赏)。(2分)

两宋时期商品经济较为发达,城市生活丰富多彩,娱乐场所需要大量用来配乐歌唱的词,市民阶层的壮大,国家分裂,文人忧思。宋词的发达提升了宋人的生活情趣;为后世留下了大量的优秀词作;极大地丰富了中国古典文学的底蕴。透过宋词的繁荣和文学艺术的审美之韵可见整个宋韵文化的博大精深,其优秀的文化品格和影响力已超越宋代赓续千年,极大地丰富了中华优秀传统文化的内涵。(6分)

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,第I卷第1页至第6页,第II卷第7页至第8页。考试结束后,请将答题卡交回。满分100分,考试用时60分钟。

第I卷(选择题,共75分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

选择题(本大题共25小题,每小题3分,共75分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.贵州贵安新区招果洞遗址(如图1所示),人选2020年度全国十大考古新发现。该遗址堆积厚约8米,发现51处用火遗迹、大量石制品、300多件磨制骨角器,是中国目前出土磨制骨角器最多的史前洞穴遗址;其墓葬及陪葬品的发现,是贵州在云贵高原最早的埋葬行为和随葬行为。据此材料不能说明

A.跨越了旧石器时代和新石器时代 B.出现了以铁农具为主的生产工具

C.揭示了穴居人群行为及生存状况 D.提供了西南丧葬观念起源新材料

2.据《韩非子·六反》记载:“夫当家之爱子,财货足用,财货足用则轻用,轻用则侈泰。亲爱之则不忍,不忍则骄姿。”与这一主张表达相近的是

A.“凡是人,皆须爱” B.“俭节则昌,淫佚则亡”

C.“因可势,求易道” D.“民不畏威,则大威至”

3.据《史记·秦始皇本纪》记载:廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”材料反映

A.分裂动荡是建立专制权力必要前提

B.分封制的弊端多数权益多为中央垄断

C.推行郡县制重赏功臣有利国家统一

D.实行郡县制是加强君主专制重要方式

4.汉武帝将全国划分为13个州部,分设刺史,赋予“六条问事”的权力,考察吏治、奖惩官吏、决断冤狱等,同时又规定“非条所问,即不省(察)”。据此可知,该制度

A.为削弱相权加强皇权而设立 B.解决王国问题并扩大统治区域

C.加强对地方管理而权力受限 D.促进边疆开发并加强民族融合

5.提取图2两幅地图的历史信息,根据所学知识,判断以下说法错误的是

A.甲图反映了少数民族内迁及北方流民南迁

B.乙图反映内迁少数民族北方建立割据政权

C.该时期民族交融加强,经济重心开始南移

D.该时期北方战乱不断,生产遭到严重破坏

6.据《新唐书》记载:“牂州,武德三年(620年)以牂牁首领谢龙羽地置。四年,更名柯州,后复故名。”可见,贵州是唐代设置羁縻州的地区之一。这种对边疆少数民族地区实施的行政制度

A.体现了统治者因俗而治的治理理念

B.反映了民族政权并立下的时代需求

C.表明边疆管理与中原管理的一体化

D.削弱了朝廷对边疆少数民族的统治

7.有学者论述:“贫若子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下;执挎子弟,亦知苦读,以获科第,否别虽富不荣。因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。”材料反映出

A.重学风气形成,官员文化素质提高

B.该制度使社会阶层分化日益严重

C.选拔程序不公,选官标准门第为主

D.世家大族在选拔中占有绝对优势

8.《旧唐书》200卷,后晋刘昫等历时4年撰成。编修者以唐代国史、实录及朝报、吏牍、家状等为主要编撰材料,但对材料缺少剪裁和整理,“敷衍成帙”。纪传中大量抄录唐代皇帝诏敕和臣僚奏疏、表章、诗赋等,屡现“本朝”“今上”等文字。据此可知《旧唐书》

A.能全面客观反映史实 B.依据官方原始材料可信度较高

C.文字精练且辞藻华丽 D.是现存中国最早的纪传体史书

9.宋朝在高度发达的农业经济基础上,已经生长出诸多工商业文明因子。随着商业发展,宋代商人的地位上升,朝廷允许商贾中的“奇才异行”者应举。商人凭借强大的经济实力交游权贵、为婚姻铺路,“不顾门户,直求资财”成为较普遍的社会现象。材料主要说明了

A.对外贸易繁荣 B.抑商政策废止

C.门第观念淡化 D.民族交融加强

10.图3所示文化现象出现的主要因素是

A.中央集权的加强 B.科举制度的完善

C.政治中心的变迁 D.经济重心的南移

11.朱熹在《四书章句集注》中说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊,又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法

A.为皇权专制提供辩护 B.蕴含儒家传统民本思想

C.强化道德为政治服务 D.强调君主至尊至上观念

12.明英宗天顺年间,司礼监的宦官到内阁,阁臣只需着常服接见;到彭时任内阁首辅时,阁臣则要衣冠整齐地接见宦官,且与宦官相向而坐。这一变化表明

A.宦官权力膨胀 B.皇权日趋加强

C.内阁宦官对等 D.内阁制度衰落

13.1421年郑和第六次下西洋,永乐皇帝在诏令中规定“赍敕及锦绮、纱罗、绫等,赐诸(朝贡)国”,并为他的船队提供了银两铜钱等,以便在印度洋国家进行贸易;明人王圻曾说:“凡外夷贡者,我朝皆设市舶司以领之·····其来也,许带方物,官设牙行与民贸易,谓之互市。”这表明明朝的对外交往

A.旨在促进海外贸易发展

B.同时具备政治经济目的

C.实施了宽松的海洋政策

D.宣扬了明朝政府的国威

14.雍正七年(1729),为便于留档备查,雍正皇帝推行奏折副本制度,即由军机处负责誊录“朱批奏折”副本,故称“录副奏折”或“军机处录副奏折”。由此判断

A.增加了军机处的职责权限

B.改变了中央机构运行机制

C.提高了奏折制度专业规范

D.完善了政务决策的机密性

15.面对日本倭寇和东渐的西方势力,明、清政府严格限制私人海上贸易,并在沿岸设立哨所,加强防卫,依靠远离海洋来坚守疆土,抵御外敌。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。这反映明清时期

A.朝廷缺乏海洋意识 B.政府强化军事管理

C.朝廷重塞防轻海防 D.政府奉行闭关锁国

16.17世纪初,苏州丝织业出现“浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死”的情况,同时当地“罔籍田业,大户张机为生,小户趁织为活”的现象十分普遍。这说明当时

A.社会动荡阶级矛盾激化 B.封建政府放松人身控制

C.土地兼并导致小农破产 D.自由雇佣劳动较为普遍

17.陈平原先生在点评《三国演义》时指出,刘备行仁政的“公”的国策一直受到“义气”这一“私”的价值的挑战,作者罗贯中既提倡忠孝节义,又向往江湖义气般的君臣平等。这反映了该小说

A.劝诫教化功能突出 B.是社会存在的反射

C.深受儒家思想影响 D.反映商品经济繁荣

18.1854年2月,英国克勒拉得恩伯爵致包令博士函中写道:“自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩张有限而感到的许多失望·····届时我们当有权要求中英条约的修订。”据此可推知,英国提出修约的主要意图是

A.打开中国市场 B.加强中西交流

C.扩大侵略权益 D.建立商业关系

19.《天朝田亩制度》规定:“凡收成者,(除留足口粮外)余则归圣库。·····所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。”《资政新篇》记载:“凡金、银·····等货,有民探出者,·····采取。总领获十之二,国库获十之二,采者获十之六焉。”据此对两份纲领理解正确的是

A.后者是前者的继承与发展 B.两者都因脱离现实而无法实施

C.两者都主张保护小农经济 D.两者都因反封建得到广泛支持

20.林则徐组织翻译《各国律例》;洋务派大量翻译外国法律著作和法典,如《万国公法》《公法千章》《拿破仑法典》等。这些做法旨在

A.实行制度变革B.开展洋务运动

C.推动民主启蒙 D.争取国家权益

21.1867年清政府增设天文算学馆,教授西方声光电化、天文算学,招收科甲正途出身的举人和五品以下京外官员入馆学习,“延聘西人在馆教习”,半年之内,实际报考者仅仅只有72人。这反映出当时中国

A.受仇视西方的社会心态影响中关用合部,前图个一

B.拒绝实行社会变革的政治心态

C.天朝上国的传统观念影响大

D.西学传播缺乏坚实的社会基础

22.图4为甲午战争前晚清主要军工企业的资本来源构成图。这主要说明该时期的军工企业

A.以“自强”“求富”为目标 B.体现了官办的性质

C.引进外国资本的半殖民地性 D.是民间资本的产物

23.鸦片战争后,列强将不平等条约强加给中国。请按时间先后顺序排列列强获取的特权

①协定关税、领事裁判权和片面最惠国待遇

②开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸

③各国派兵驻守北京东郊民巷使馆区

④内河航行权、鸦片贸易合法化

A.①④②③ B.②①③④

C.③②①④ D.④①③②

24.1898年康有为编撰《孔子改制考》,图5是该书的部分目录。

图5

据此分析,该书对当时中国社会的意义在于

A.托古改制 B.宣传民主共和

C.思想启蒙 D.揭露历史真相

25.1895~1898年间一系列学会、报纸纷纷创办(见图6)。这些学会、报纸大力宣传

A.“法者天下之公器也,变者天下之公理也。”

B.“还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。”

C.“科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也。”

D.“敢有帝制为之者,天下共击之。”

第II卷(非选择题,共25分)

注意事项:

第II卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

26.(17分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

-以上图片均来自《中外历史纲要》(上)

材料二自鸦片战争使国人开始“睁眼看世界”,19世纪六七十年代,李鸿章等人让中国人开始更大范围地接触现代事物,这个运动就是中国近代史上第一个应付大变局的救国救民的方案······甲午以后,康有为、梁启超、谭嗣同等一批新锐知识分子依靠皇帝的支持,登上了中国的政治舞台,成为光绪政治集团的核心力量,他们所领导的运动是中国近代史上救国救民第二个方案。严格说来,举匪运动可说是中国近代史上第三个救国救民的方案。等到自强、变法、暴动都失败了,国人然后注意到孙中山先生所提出的救国救民的方案。

-摘编自颜德如《论近代中国人探索实现民族复兴之方案》

(1)有学者认为,中国近代史的发展呈现出由“沉沦”到“上升”的“U”字形发展过程,请依据材料一中A、B、C的图片信息,并结合所学知识,对“中国近代史发展呈现出的“沉沦'”进行阐释。(7分)

(2)据材料二并结合所学知识,概括四种“救国救民的方案”的实践活动,并比较其异同点。(10分)

27.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。宋韵文化,特指两宋文化中优秀的文明元素、内在精神和传延至今的文化价值,见之于两宋社会生活的众多方面。如日常生活领域的物趣之韵、生产技术领域的匠心之韵、社会运行领域的秩序之韵、发现发明领域的智识之韵、学术思想领域的思辨之韵、文学艺术领域的审美之韵等等。研究宋韵文化的目的,在于为新时代文化建设提供来自历史的视角和启迪。

-摘编自陈野《追求宋韵的历史深致》

选取材料中的一个视角,结合相关史实谈谈对宋韵文化的理解。(要求:观点提炼准确,史实运用合理,论述逻辑清晰)(8分)

贵阳一中2024级高一年级教学质量监测卷(二)

历史参考答案

第I卷(选择题,共75分)

选择题(本大题共25小题,每小题3分,共75分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B B C C C A A B C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B B C A D B C B D

题号 21 22 23 24 25

答案 D B A C A

【解析】

1.该遗址处于早期人类群居时期,还未主要使用铁制农具,B项入选答案;由图可知发掘有打制石器和磨制石器,该遗址涵盖了旧石器时代中期、晚期和新石器时代的人类发展阶段,故A排除;材料提到史前洞穴遗址,故C排除:有墓葬及陪葬品的发现,可以为考察丧葬习俗的研究提供实物,故D排除。

2.材料中认为家长不能无约束地用财物溺爱子女,要节俭财富。B选项大意为勤俭节约就能昌盛,奢侈放纵就会灭亡,意思相近,故B入选。A选项表达的是兼爱,故A排除;C选项强调顺势而为,故C排除;D选项强调统治者应认清民众的力量,不要肆意妄为,故D 排除。

3.由材料中提取“皆为郡县”“诸子功臣以公赋税重赏赐之”,故C项入选。分裂动荡并不是专制产生的原因,故A排除;分封制的弊端多数在于地方权益过大,故B排除;实行郡县制是加强中央集权,故D排除。

4.由材料可知,刺史依据“六条问事”对地方官员进行监察考核,“非条所问,即不省(察)”说明有限制,故C入选。材料反映加强中央集权,故A排除;通过“推恩令”解决王国问题,故B排除;材料无涉及边疆开发和民族融合,故D排除。

5.两幅图片分别反映的是西晋末年北方少数民族内迁和东晋十六国对峙。此时虽有江南地区的开发但并非经济重心开始南移,故C选项错误,入选答案。在北方少数民族内迁时期,原北方人民因战乱而南移,故A排除;乙图有北方十六国政权的建立,故B排除;北方战乱导致生产被破坏,故D排除。

6.唐代对边疆少数民族地区实行一种高度自治的管理方式--“羁縻州制度”,这是灵活处理民族关系的成功举措,故A入选。唐为统一多民族国家,故B排除;“羁縻州制度”是间接管理,不同于对中原的管理,故C排除;“羁縻州制度”是加强对少数民族地区的管理,故D排除。

7.由材料中“前清时代,无分冬夏,几于书声遍野”可见重学风气,科举制鼓励读书体现可提高官员的文化素质,故A入选。科举制打破世家大族对仕途的垄断,促进阶层流动,故B排除;选拔以学士才能非门第,故C排除;“绝对优势”不对,故D排除。

8.由材料可知大量采用原始材料,有较高的史料价值,故B入选。“全面客观”过于绝对,故A排除;由于抄录原始材料导致冗杂繁复,非文字精练,才有北宋重修唐史,即《新唐书》,故C排除;《旧唐书》非最早的纪传体史书,故D排除。

9.材料中可见伴随商业的发展,商人地位提高,婚姻中淡化门第观念,故C入选。材料没有直接体现对外贸易繁荣,故A排除;抑商政策没有根本上废止,故B排除;材料没有体现民族交融加强,故D排除。

10.本题考查古代中国经济重心的南移。根据图片折线信息可知,北宋末期以后,南北方人才比重发生较大变化,南方人才占总人才比重一半以上。结合所学知识可知,出现这种现象的主要因素是经济重心的南移(经济重心南移出现在唐安史之乱后,完成于南宋),故选D,排除A、B、C。

11.本题考查民本思想相关知识。据题干中引文可知,朱熹认为国家以民为本,社稷是为民而设立,而君主的地位,取决于国家社稷的存亡。民既然为国家的根本,那么统治者就要努力去争取民心,从而体现了儒家传统的民本思想,材料强调的是民本思想,故B正确。材料强调的是民本思想,与道德为政治服务和为专制辩护无关,故A、C错误;根据材料“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡”可知,材料强调君主的地位取决于国家社稷的存亡,并非强调君主至尊的观念,故D错误。

12.

对比归纳 材料 分析 结论

明英宗天顺年间,司礼监的宦官到内阁,阁臣只需着常服接见 宦官由于比内阁更多地得到皇帝信任,权力越来越大,阁臣对宦官也越来越客气 这实际上反映了君主专制统治的加强,故B正确

彭时任内阁首辅时,阁臣则要衣冠整齐地接见宦官,且与宦官相向而坐

20.翻译西方法律是为了解西方,从而争取国家权益。制度变革、洋务运动和林则徐无关,故排除A、B;民主启蒙与洋务派无联系,C项排除。

21.“天文算学馆成立······半年之内,报考者仅72人”,说明国人对于新式教育的不赞同,体现出西学传播缺乏基础,故D正确;其他选项与题意无关。

22.材料体现的是洋务运动时期主要军工企业资金来源为海关税款、地方拨款、军费和户部拨款,体现了国家资本对近代工业兴起的重要性,说明了军工企业的官办性质,故选B 项。“求富”目标主要是洋务时期创办的民用工业,排除A项。材料的资本构成比例无法体现“注重”对外国资本引进,排除C项。民间资本主要投资的是轻工业,排除D项。

23.①来自鸦片战争后签订的一系列不平等条约。②来自1895年《马关条约》内容。③来自1901年《辛丑条约》内容。④是列强在第二次鸦片战争中获取的特权。故选A项。

24.戊戌变法时期,康有为编撰的《孔子改制考》,把孔子“打扮”成改革者,其目的是为改革减轻阻力,在当时起到了思想启蒙的作用,C项正确。其他选项与题意无关。

25.“法者天下之公器也,变者天下之公理也。”是梁启超主办《时务报》期间发表文章的核心内容,故选A。B项是义和团运动的主张。C项是新文化运动的内容。D项是辛亥革命时期资产阶级革命派的主张。

第II卷(非选择题,共25分)

26.(17分)

(1)(7分)阐释:A图,1895年清政府战败,签订《马关条约》,日本割占台湾等地、获得巨额赔款并取得设厂权,将侵略势力进一步延伸到内地,中国社会半殖民地化程度大大加深。(3分)

B图,甲午战后帝国主义掀起瓜分狂潮,中华民族危机空前严重。(1分)

C图,《辛丑条约》的签订使中国完全沦为半殖民地半封建社会,中国“沉沦”到谷底,中国的民族危机日益严重,清政府成为洋人的朝廷,中国主权遭到严重破坏,人民生活愈加贫困。(3分)

(2)(10分)实践活动:洋务运动;戊戌变法运动;义和团运动;辛亥革命。(4分)

同:救亡图存。(2分)

异:目的不同。洋务运动:维护封建统治;(1分)戊戌变法运动:建立君主立宪制;(1分)义和团运动:“扶清灭洋”;(1分)辛亥革命:建立资产阶级共和国。(1分)领导阶级不同。洋务运动:封建地主阶级;(1分)戊戌变法运动:资产阶级维新派:(1分)义和团运动:农民阶级;(1分)辛亥革命:资产阶级革命派。(1分)

(不同点任选一个角度回答即可。其他答案言之有理,可酌情赋分)

27.(8分)

示例一:哲学思想

宋代理学诞生,形成一套包括宇宙观、人生观、认识论和方法论的理论体系。彰显了思辨之美(或哲理之美)。(2分)

这是由于魏晋以来儒学日益僵化,佛教、道教广泛传播;隋唐时期儒家学者主张调和并吸收佛教和道教的理论。理学的诞生标志着儒学走向成熟,对维护封建专制统治和社会伦理道德秩序的重要作用,对强化中华民族注重气节德操、社会责任与历史使命的文化影响深远。透过宋代理学的哲学思辨可见整个宋韵文化的博大精深,其优秀的文化品格和影响力已超越宋代赓续千年,极大地丰富了中华优秀传统文化的内涵。(6分)

示例二:日常生活

坊市界限被打破(或街市、夜市出现)。市井风情浓厚,注重生活品质(或器物之美,宋瓷)。(2分)

两宋时期商品经济较为发达,城市经济相对繁荣,政府对社会的控制相对宽松,市民阶层壮大。宋代市井文化的发达,推动了文学艺术的进步,提升了宋人的生活质量。透过宋代日常生活的品质之美,可见整个宋韵文化的博大精深,其优秀的文化品格和影响力已超越宋代赓续千年,极大地丰富了中华优秀传统文化的内涵。(6分)

示例三:文学艺术

可用来配乐歌唱的词进入鼎盛时期(宋词成就突出)。彰显文学艺术的审美之韵(宋人的审美情趣日益多元,雅俗共赏)。(2分)

两宋时期商品经济较为发达,城市生活丰富多彩,娱乐场所需要大量用来配乐歌唱的词,市民阶层的壮大,国家分裂,文人忧思。宋词的发达提升了宋人的生活情趣;为后世留下了大量的优秀词作;极大地丰富了中国古典文学的底蕴。透过宋词的繁荣和文学艺术的审美之韵可见整个宋韵文化的博大精深,其优秀的文化品格和影响力已超越宋代赓续千年,极大地丰富了中华优秀传统文化的内涵。(6分)