2024—2025学年度山东省东营市利津县高级中学高一第一学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度山东省东营市利津县高级中学高一第一学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-22 17:52:43 | ||

图片预览

文档简介

合作交流部2024-2025年第一学期高-12月份月考

历史试题

2024.12

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

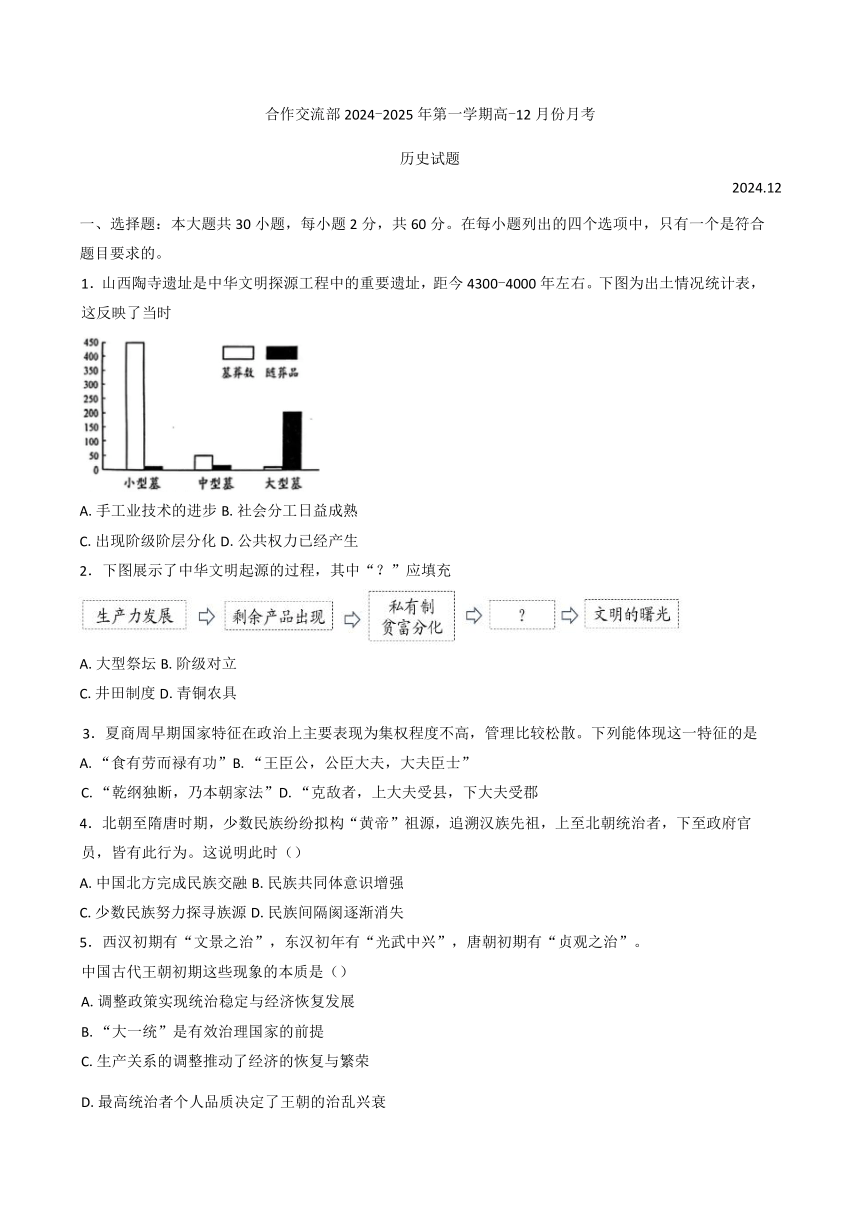

1.山西陶寺遗址是中华文明探源工程中的重要遗址,距今4300-4000年左右。下图为出土情况统计表,这反映了当时

A.手工业技术的进步B.社会分工日益成熟

C.出现阶级阶层分化D.公共权力已经产生

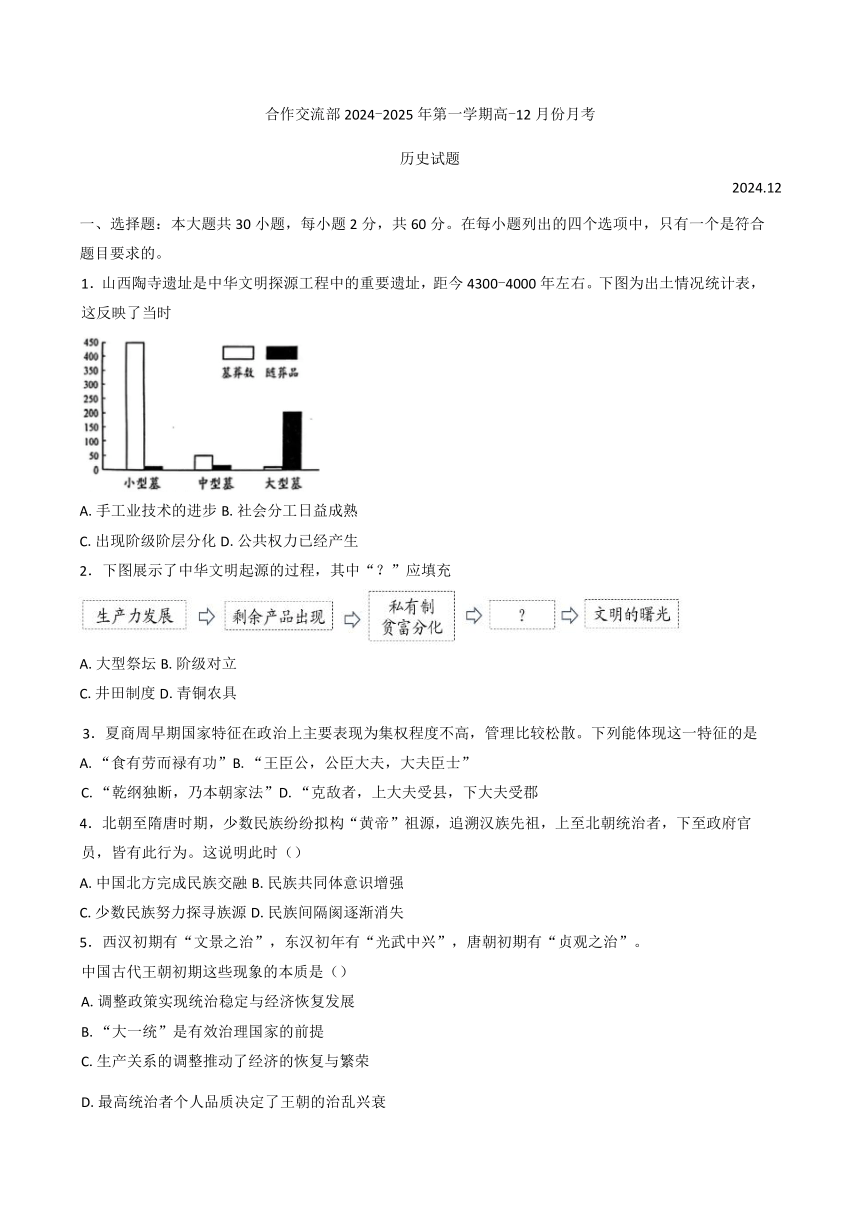

2.下图展示了中华文明起源的过程,其中“?”应填充

A.大型祭坛B.阶级对立

C.井田制度D.青铜农具

3.夏商周早期国家特征在政治上主要表现为集权程度不高,管理比较松散。下列能体现这一特征的是

A.“食有劳而禄有功”B.“王臣公,公臣大夫,大夫臣士”

C.“乾纲独断,乃本朝家法”D.“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡

4.北朝至隋唐时期,少数民族纷纷拟构“黄帝”祖源,追溯汉族先祖,上至北朝统治者,下至政府官员,皆有此行为。这说明此时()

A.中国北方完成民族交融B.民族共同体意识增强

C.少数民族努力探寻族源D.民族间隔阂逐渐消失

5.西汉初期有“文景之治”,东汉初年有“光武中兴”,唐朝初期有“贞观之治”。

中国古代王朝初期这些现象的本质是()

A.调整政策实现统治稳定与经济恢复发展

B.“大一统”是有效治理国家的前提

C.生产关系的调整推动了经济的恢复与繁荣

D.最高统治者个人品质决定了王朝的治乱兴衰

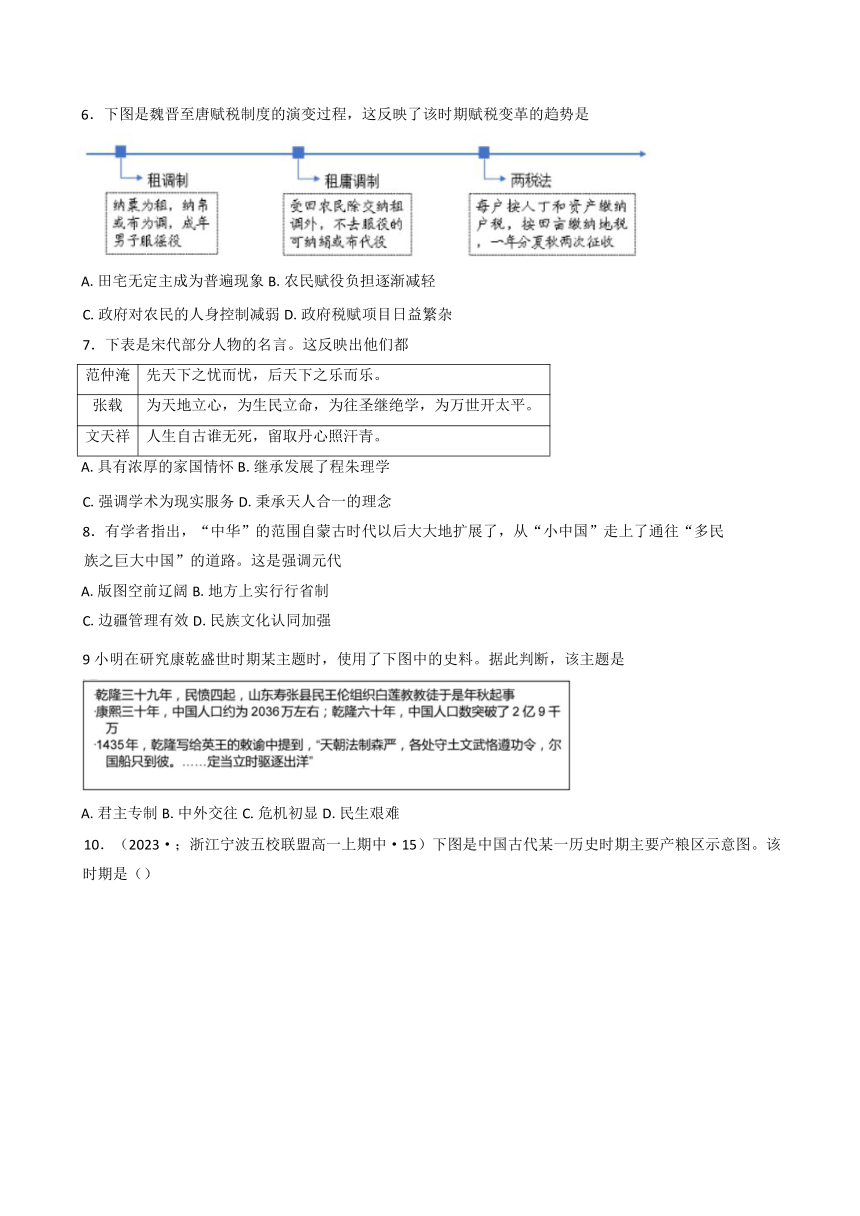

6.下图是魏晋至唐赋税制度的演变过程,这反映了该时期赋税变革的趋势是

A.田宅无定主成为普遍现象B.农民赋役负担逐渐减轻

C.政府对农民的人身控制减弱D.政府税赋项目日益繁杂

7.下表是宋代部分人物的名言。这反映出他们都

范仲淹 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

张载 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

文天祥 人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

A.具有浓厚的家国情怀B.继承发展了程朱理学

C.强调学术为现实服务D.秉承天人合一的理念

8.有学者指出,“中华”的范围自蒙古时代以后大大地扩展了,从“小中国”走上了通往“多民族之巨大中国”的道路。这是强调元代

A.版图空前辽阔B.地方上实行行省制

C.边疆管理有效D.民族文化认同加强

9小明在研究康乾盛世时期某主题时,使用了下图中的史料。据此判断,该主题是

A.君主专制B.中外交往C.危机初显D.民生艰难

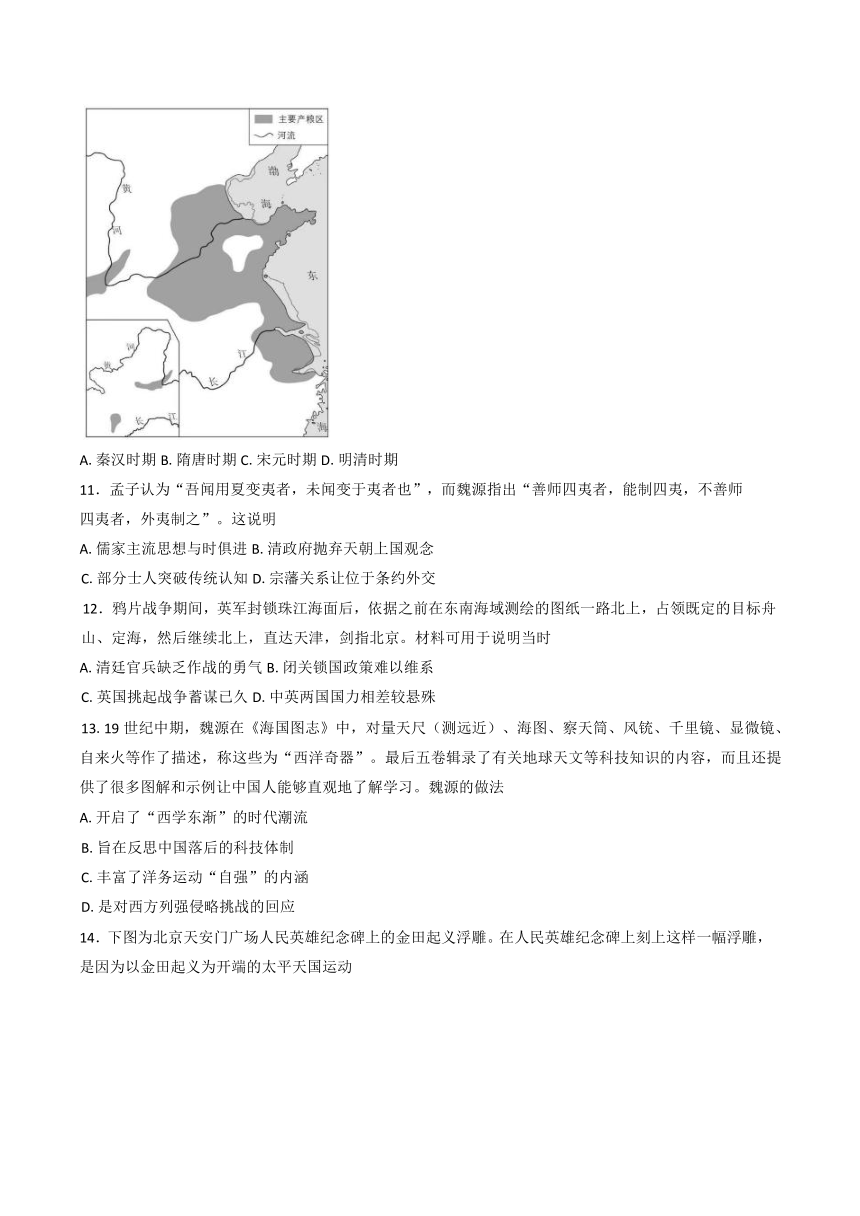

10.(2023·;浙江宁波五校联盟高一上期中·15)下图是中国古代某一历史时期主要产粮区示意图。该时期是()

A.秦汉时期B.隋唐时期C.宋元时期D.明清时期

11.孟子认为“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也”,而魏源指出“善师四夷者,能制四夷,不善师四夷者,外夷制之”。这说明

A.儒家主流思想与时俱进B.清政府抛弃天朝上国观念

C.部分士人突破传统认知D.宗藩关系让位于条约外交

12.鸦片战争期间,英军封锁珠江海面后,依据之前在东南海域测绘的图纸一路北上,占领既定的目标舟山、定海,然后继续北上,直达天津,剑指北京。材料可用于说明当时

A.清廷官兵缺乏作战的勇气B.闭关锁国政策难以维系

C.英国挑起战争蓄谋已久D.中英两国国力相差较悬殊

13.19世纪中期,魏源在《海国图志》中,对量天尺(测远近)、海图、察天筒、风铳、千里镜、显微镜、自来火等作了描述,称这些为“西洋奇器”。最后五卷辑录了有关地球天文等科技知识的内容,而且还提供了很多图解和示例让中国人能够直观地了解学习。魏源的做法

A.开启了“西学东渐”的时代潮流

B.旨在反思中国落后的科技体制

C.丰富了洋务运动“自强”的内涵

D.是对西方列强侵略挑战的回应

14.下图为北京天安门广场人民英雄纪念碑上的金田起义浮雕。在人民英雄纪念碑上刻上这样一幅浮雕,是因为以金田起义为开端的太平天国运动

A.提出了“师夷之长技以制夷”的思想

B.冲破了封建社会的制度和思想

C.反映了农民追求社会财富平均的理想

D.进行了寻求国家出路的早期探索

15.1864年,从广州调职到上海的丁日昌曾致信李鸿章称:“船坚炮利,外国之长技在此,其挟制我中国亦在此......彼既恃夫所长以取我之利,我亦可取其所长以为利于我。”丁日昌借此

A.主张引进西方军事和生产技术

B.号召与侵略者争夺利权

C.倡议发展近代工业为国家牟利

D.指出中西文化的同源性

16.1891至1895年,康有为撰写了《新学伪经考》,阐明东汉以来独尊为儒学正宗的古文经是伪造的“新学”,湮没了孔子学说的“微言大义”;又撰《孔子改制考》,尊奉孔子为托古改制的改革家。这两部书旨在宣传

A.学术辨伪的必要性B.匡正纲纪的可能性

C.维新变法的合理性D.民主革命的必然性

17.清末新政启动后,地方各级官员大多敷衍塞责,新政实施的费用由中央向地方摊派,地方官员则借机大肆搜刮。这

A.加重了中央的财政负担

B.客观上推动了辛亥革命的爆发

C.形成了军阀割据的局面

D.引起了清政府权力结构的变化

18.根据对《新青年》杂志的统计,1919年之前,“社会主义”一词总共出现34次;1919年,“社会主义”的使用次数激增至104次;1921-1922年间高达685次。上述现象的出现得益于

A.民主与科学深入人心B.国内各阶级主张趋同

C.中国共产党走向成熟D.五四爱国运动的推动

19.“歌能证史”,红歌会是开展党史学习的重要载体。下列歌曲中反映抗日战争时期的是

A.游击战,敌后方,坚持反扫荡

B.打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀

C.穿上军装,制止内战,为民主争和平保卫家乡

D.南湖的船啊,党的摇篮,历史将从你这里揭开新篇

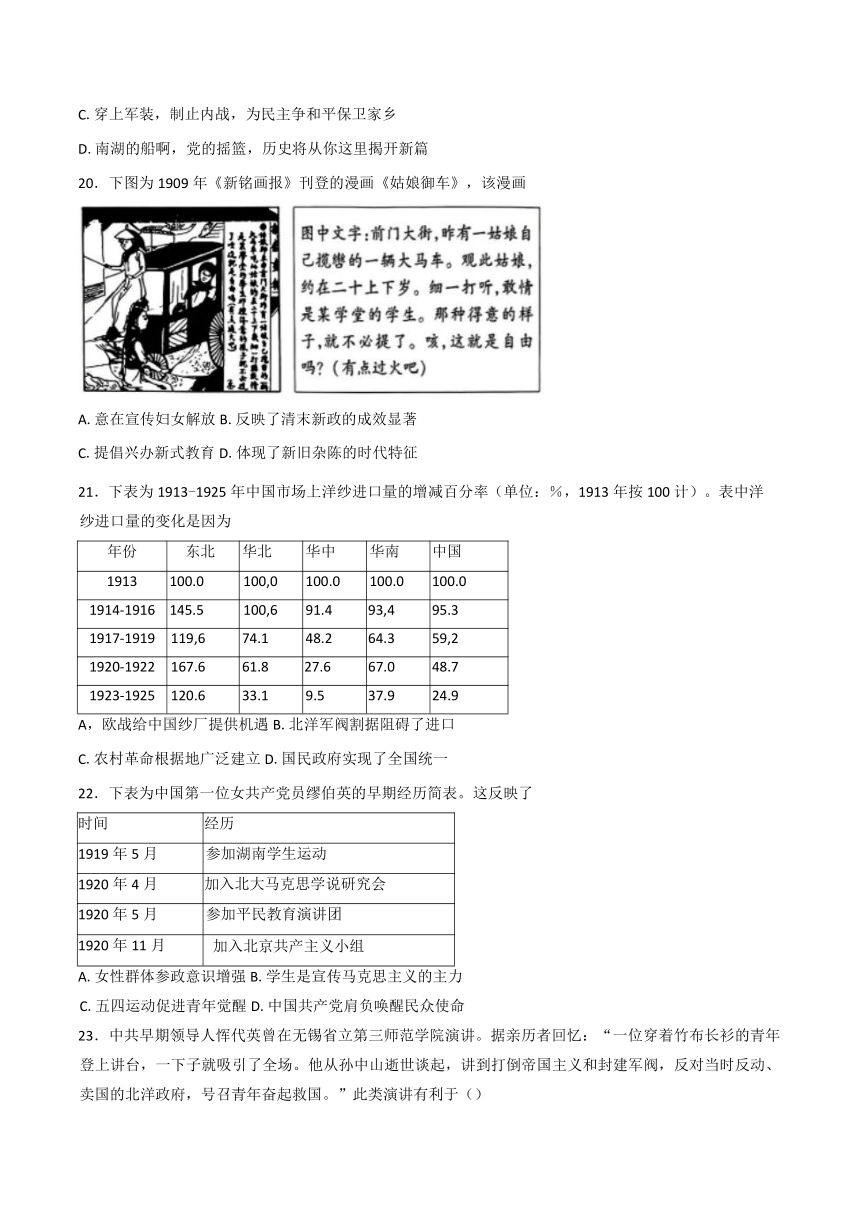

20.下图为1909年《新铭画报》刊登的漫画《姑娘御车》,该漫画

A.意在宣传妇女解放B.反映了清末新政的成效显著

C.提倡兴办新式教育D.体现了新旧杂陈的时代特征

21.下表为1913-1925年中国市场上洋纱进口量的增减百分率(单位:%,1913年按100计)。表中洋纱进口量的变化是因为

年份 东北 华北 华中 华南 中国

1913 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0

1914-1916 145.5 100,6 91.4 93,4 95.3

1917-1919 119,6 74.1 48.2 64.3 59,2

1920-1922 167.6 61.8 27.6 67.0 48.7

1923-1925 120.6 33.1 9.5 37.9 24.9

A,欧战给中国纱厂提供机遇B.北洋军阀割据阻碍了进口

C.农村革命根据地广泛建立D.国民政府实现了全国统一

22.下表为中国第一位女共产党员缪伯英的早期经历简表。这反映了

时间 经历

1919年5月 参加湖南学生运动

1920年4月 加入北大马克思学说研究会

1920年5月 参加平民教育演讲团

1920年11月 加入北京共产主义小组

A.女性群体参政意识增强B.学生是宣传马克思主义的主力

C.五四运动促进青年觉醒D.中国共产党肩负唤醒民众使命

23.中共早期领导人恽代英曾在无锡省立第三师范学院演讲。据亲历者回忆:“一位穿着竹布长衫的青年登上讲台,一下子就吸引了全场。他从孙中山逝世谈起,讲到打倒帝国主义和封建军阀,反对当时反动、卖国的北洋政府,号召青年奋起救国。”此类演讲有利于()

A.国民革命的发展B.新文化运动的兴起

C.土地革命的开展D.革命统一战线的建立

24.下表是中国共产党1921年至1927年历次全国党代会召开时全国党员人数表,据表可知当时()

时间 1921年 1922年 1923年 1925年 1927年

全国代表大会 中共一大 中共二大 中共三大 中共四大 中共五大

全国党员人数 50多人 195人 420人 994人 57967人

A.党的自身建设进入成熟阶段B.大革命推动党的队伍迅速壮大

C.中国革命性质发生根本转变D.开辟农村革命根据地时机到来

25.1929-1932年,湘鄂西苏区采取了打土豪、分田地,组织劳动互助社和犁牛合作社,开展互助合作运动,发展军需工业、民用工业等措施。这些举措

A.保证了“反围剿”斗争的胜利B.适应了当时革命战争需要

C.开辟了“工农武装割据”道路D.解决了根据地的经济困难

26.1935年电影《风云儿女》的主题曲《义勇军进行曲》广为传唱。时人感叹,“荒山中的三家村里,也有'起来起来“前进前进”的声音出之于村夫牧童之

口......长沙的湖南婆婆,汉口的湖北军夫,都能唱“中华民族到了最危险的时候”。这反映出

A.民族意识空前觉醒B.电影成为舆论宣传的主要手段

C.全国抗战已经到来D.日本侵华势力主要在长江流域

27.新民主主义革命时期,中共发表宣言,提出三个条件:立即停止进攻苏维埃

区域;保证民众有集会、结社、言论、罢工、出版等自由;立即武装民众创立武装的义勇军,以保卫中国及争取中国的独立统一与领土的完整。据此判断,中共提出这些条件旨在

A.推动北伐战争,实现国家统一B.进行土地革命,建立农村政权

C.停止国内战争,抵抗日本侵略D.发起战略决战,争取全国胜利

28.1941年9月初,王震率领的八路军第三五九旅屯垦南泥湾,毛泽东同志亲笔题词“有创造精神”,为人民军队和抗日根据地树立了“自己动手,丰衣足食”的光辉旗帜。三五九旅屯垦南泥湾

A.维护了抗日民族统一战线B.打破了日军的“囚笼政策”

C.巩固发展敌后抗日根据地D.推动中共苏区的经济好转

29.下图所示人民解放军的行动

A.粉碎了国民党的重点进攻.B基本上解放华北全境

C.威胁到国民党的统治中心D,揭开了战略决战序幕

30.1948年12月30日,新华社发表了毛泽东的新年献词,文中提出“中国人民将要在伟大的解放战争中获得最后胜利,这一点,现在甚至我们的敌人也不怀疑了”。这一结论主要是基于

A.三大战役顺利进行B.七届二中全会制定了革命取胜方针

C.人民解放军占领南京D.跃进大别山揭开了战略进攻的序幕

二、主观题:本大题共3小题,其中第31题14分,第32题12分,第33题14分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。31.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一宋朝的科举考试,不管父祖职业、家境穷富、年龄大小,只要没犯过罪,都可以报名应试。宋朝的科举还实行“锁院”“糊名”“誊录”。所谓“锁院”,就是任命考官后,要立即隔离。所谓“糊名”,就是把考卷上考生的姓名、籍贯等密封起来。所谓“誊录”,就是由专人把考生的答卷另外誊抄一份,考官只能评审誊抄稿,见不到原件。此外,政府还为边远地区的贫穷考生提供食宿等。这些制度,使科举考试成为选拔官员特别是中高级官员的主渠道,“满朝朱紫贵,尽是读书人”。

-摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二《清明上河图》(局部)

材料三贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖,富贵盛衰,更迭不常,或昔富今贫,或昔贵而今贱。

-摘自(宋)袁采《袁氏世范》

材料四宋朝比较好地为内部臣民解决好了两条“路”-“出路”与“活路”,王朝的属下臣民,大体上可以分为两类:一类是有能力有追求的精英分子,再一类是养家糊口的普通百姓。对于精英,应该给他们“出路”;对于百姓,应该给他们“活路”。

-摘编自李晓《宋朝百姓的“出路”与“活路”》

根据材料并结合所学知识,分析说明材料四的观点。(12分)

32.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二

时间 事件 主要内容

1851-1864年 太平天国运动 建立太平天国,前期颁布《天朝田亩制度》,后期颁布《资政新篇》。

19世纪60-90年代 洋务运动 洋务派创办军事工业、民用工业和新式学校,建成新式海军。

19世纪90年代末 戊戌维新运动 光绪皇帝在维新派支持下推行百日维新,在政治、经济、军事等方面除旧布新。

材料三

(1)指出材料一对研究中国近代史有何共同价值?(2分)

(2)提炼材料二反映的历史主题,任选一个历史事件加以分析。(6分)

(3)从材料三中任选其一,谈谈对“中国共产党在抗日战争中起到中流砥柱的作用”的理解。(4分)

33.(14分)不同时代标语口号反映了当时的社会状况。阅读材料,回答问题。

新民主主义革命时期的标语口号

①1922年“消除内乱,打倒军阀,建设国内和平!”

②1925年“全国的工人农民学生商人们奋斗到底!自由统一的中国万岁!”

③1927年“枪杆子里面出政权”“打土豪,分田地”

④1930年“星星之火,可以燎原”

⑤1935年“停止内战,一致抗日”

⑥1939年“自己动手,生产自给”“一面战斗、一面工作、一面生产、一面学习”

⑦1946年“一切反动派都是纸老虎”

⑧1949年“将革命进行到底”

-整理自《中国共产党各时期历史口号》

(1)将下列表格补充完整。(6分)

分类依据 标语口号编号

国民革命

十四年抗战

(2)结合所学知识,对十四年抗战的具体标语口号分别进行解读。(12分)

合作交流部2024-2025年第一学期12月份月考

历史试题参考答案

一、选择题(本题共30小题,每个小题2分,共30分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B B A C A D C B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C D D A C B D A D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A C A B B A C C C A

二、主观题:本大题共3小题,其中第31题14分,第32题12分,第33题14

分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

31.题参考答案及评分细则

观点:宋朝较好地解决了百姓的“出路”与“活路”,有利于政权的稳定。(2分)(观点能体现出“出路”与“活路”即可得分。)

说明:科举制不断完善,面向全社会开放,强调选拔机制的公平性,成为选拔官员的主要渠道,为精英分子向社会上层晋升提供了“出路”。(6分)(科举制完善、开放、公平、主要渠道任意3点即可得6分)

城市坊市制被打破,商业繁荣,民众生活丰富;土地买卖频繁,社会流动性增强;政府对社会的控制相对松弛,社会成员身份趋于平等,人身束缚减轻,为普通百姓提供了“活路”。(6分)(城市经济变化,土地买卖频繁及带来的影响,政府控制松弛推动社会变化每个角度2分,共6分)(学生如果不能将出路与活路分别分析,笼统分析宋代社会之变给百姓提供的生存空间,可酌情给分)

32.【答案】(12分)

(1)都属于一手史料,印证了列强不断加深对中国的侵略,中国半殖民半封建社会形成的历程。(4分)

(2)历史主题:救亡图存(人民的抗争,国家出路的探索)。(2分)

分析:示例太平天国运动。

面对清政府的腐朽和列强的侵略,洪秀全发动太平天国运动,颁布《天朝田亩制度》否定了封建地主土地所有制,《资政新篇》提出了新的社会经济政策。由于农民阶级的历史局限性,运动失败,但它沉重打击了清王朝的统治,代表了近代中国人民寻求国家出路的早期探索。(4分,分析要体现主题与所选事件的一致性,可运用事件的背景、内容、影响等)

(3)选择①中国共产党倡导、建立、巩固和发展抗日民族统一战线,维护全民族团结抗战大局,是抗战胜利的重要原因。

选择②中国共产党提出持久战的战略指导理论,增强了全国人民坚持抗战的决心和信心,为抗日战争胜利指明了正确方向。

选择③中国共产党建立敌后根据地,开展游击战争,战略上配合了正面战场的作战。进入相持阶段后,敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场。(4分,任选一个角度即可)

33.(14分)

(1)(6分)

分类依据 标语口号编号

①②

工农武装割据(或土地革命、或国共对峙) ③④

⑤⑥

人民解放战争 ⑦⑧

(2)(8分)

口号⑤解读:

九一八事变后,日本加紧侵华,民族危机加深;国民政府推行“攘外必先安内”方针,以主要力量“围剿”红军;为挽救民族危亡,中国共产党发表“八一宣言”,号召“停止内战,一致抗日”,促进了抗日救亡运动兴起,推动抗日民族统一战线形成。(4分)

口号⑥解读:

抗战进入相持阶段后,日本加紧进攻抗日根据地;国民党消极抗战,反共倾向日益增长;面对严峻形势,中国共产党号召“自己动手”“一面战斗、一面工作、一面生产”,开展大生产运动,克服了根据地困难,粉碎了敌伪势力的封锁,为抗战胜利奠定了基础。(4分)

历史试题

2024.12

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.山西陶寺遗址是中华文明探源工程中的重要遗址,距今4300-4000年左右。下图为出土情况统计表,这反映了当时

A.手工业技术的进步B.社会分工日益成熟

C.出现阶级阶层分化D.公共权力已经产生

2.下图展示了中华文明起源的过程,其中“?”应填充

A.大型祭坛B.阶级对立

C.井田制度D.青铜农具

3.夏商周早期国家特征在政治上主要表现为集权程度不高,管理比较松散。下列能体现这一特征的是

A.“食有劳而禄有功”B.“王臣公,公臣大夫,大夫臣士”

C.“乾纲独断,乃本朝家法”D.“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡

4.北朝至隋唐时期,少数民族纷纷拟构“黄帝”祖源,追溯汉族先祖,上至北朝统治者,下至政府官员,皆有此行为。这说明此时()

A.中国北方完成民族交融B.民族共同体意识增强

C.少数民族努力探寻族源D.民族间隔阂逐渐消失

5.西汉初期有“文景之治”,东汉初年有“光武中兴”,唐朝初期有“贞观之治”。

中国古代王朝初期这些现象的本质是()

A.调整政策实现统治稳定与经济恢复发展

B.“大一统”是有效治理国家的前提

C.生产关系的调整推动了经济的恢复与繁荣

D.最高统治者个人品质决定了王朝的治乱兴衰

6.下图是魏晋至唐赋税制度的演变过程,这反映了该时期赋税变革的趋势是

A.田宅无定主成为普遍现象B.农民赋役负担逐渐减轻

C.政府对农民的人身控制减弱D.政府税赋项目日益繁杂

7.下表是宋代部分人物的名言。这反映出他们都

范仲淹 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

张载 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

文天祥 人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

A.具有浓厚的家国情怀B.继承发展了程朱理学

C.强调学术为现实服务D.秉承天人合一的理念

8.有学者指出,“中华”的范围自蒙古时代以后大大地扩展了,从“小中国”走上了通往“多民族之巨大中国”的道路。这是强调元代

A.版图空前辽阔B.地方上实行行省制

C.边疆管理有效D.民族文化认同加强

9小明在研究康乾盛世时期某主题时,使用了下图中的史料。据此判断,该主题是

A.君主专制B.中外交往C.危机初显D.民生艰难

10.(2023·;浙江宁波五校联盟高一上期中·15)下图是中国古代某一历史时期主要产粮区示意图。该时期是()

A.秦汉时期B.隋唐时期C.宋元时期D.明清时期

11.孟子认为“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也”,而魏源指出“善师四夷者,能制四夷,不善师四夷者,外夷制之”。这说明

A.儒家主流思想与时俱进B.清政府抛弃天朝上国观念

C.部分士人突破传统认知D.宗藩关系让位于条约外交

12.鸦片战争期间,英军封锁珠江海面后,依据之前在东南海域测绘的图纸一路北上,占领既定的目标舟山、定海,然后继续北上,直达天津,剑指北京。材料可用于说明当时

A.清廷官兵缺乏作战的勇气B.闭关锁国政策难以维系

C.英国挑起战争蓄谋已久D.中英两国国力相差较悬殊

13.19世纪中期,魏源在《海国图志》中,对量天尺(测远近)、海图、察天筒、风铳、千里镜、显微镜、自来火等作了描述,称这些为“西洋奇器”。最后五卷辑录了有关地球天文等科技知识的内容,而且还提供了很多图解和示例让中国人能够直观地了解学习。魏源的做法

A.开启了“西学东渐”的时代潮流

B.旨在反思中国落后的科技体制

C.丰富了洋务运动“自强”的内涵

D.是对西方列强侵略挑战的回应

14.下图为北京天安门广场人民英雄纪念碑上的金田起义浮雕。在人民英雄纪念碑上刻上这样一幅浮雕,是因为以金田起义为开端的太平天国运动

A.提出了“师夷之长技以制夷”的思想

B.冲破了封建社会的制度和思想

C.反映了农民追求社会财富平均的理想

D.进行了寻求国家出路的早期探索

15.1864年,从广州调职到上海的丁日昌曾致信李鸿章称:“船坚炮利,外国之长技在此,其挟制我中国亦在此......彼既恃夫所长以取我之利,我亦可取其所长以为利于我。”丁日昌借此

A.主张引进西方军事和生产技术

B.号召与侵略者争夺利权

C.倡议发展近代工业为国家牟利

D.指出中西文化的同源性

16.1891至1895年,康有为撰写了《新学伪经考》,阐明东汉以来独尊为儒学正宗的古文经是伪造的“新学”,湮没了孔子学说的“微言大义”;又撰《孔子改制考》,尊奉孔子为托古改制的改革家。这两部书旨在宣传

A.学术辨伪的必要性B.匡正纲纪的可能性

C.维新变法的合理性D.民主革命的必然性

17.清末新政启动后,地方各级官员大多敷衍塞责,新政实施的费用由中央向地方摊派,地方官员则借机大肆搜刮。这

A.加重了中央的财政负担

B.客观上推动了辛亥革命的爆发

C.形成了军阀割据的局面

D.引起了清政府权力结构的变化

18.根据对《新青年》杂志的统计,1919年之前,“社会主义”一词总共出现34次;1919年,“社会主义”的使用次数激增至104次;1921-1922年间高达685次。上述现象的出现得益于

A.民主与科学深入人心B.国内各阶级主张趋同

C.中国共产党走向成熟D.五四爱国运动的推动

19.“歌能证史”,红歌会是开展党史学习的重要载体。下列歌曲中反映抗日战争时期的是

A.游击战,敌后方,坚持反扫荡

B.打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀

C.穿上军装,制止内战,为民主争和平保卫家乡

D.南湖的船啊,党的摇篮,历史将从你这里揭开新篇

20.下图为1909年《新铭画报》刊登的漫画《姑娘御车》,该漫画

A.意在宣传妇女解放B.反映了清末新政的成效显著

C.提倡兴办新式教育D.体现了新旧杂陈的时代特征

21.下表为1913-1925年中国市场上洋纱进口量的增减百分率(单位:%,1913年按100计)。表中洋纱进口量的变化是因为

年份 东北 华北 华中 华南 中国

1913 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0

1914-1916 145.5 100,6 91.4 93,4 95.3

1917-1919 119,6 74.1 48.2 64.3 59,2

1920-1922 167.6 61.8 27.6 67.0 48.7

1923-1925 120.6 33.1 9.5 37.9 24.9

A,欧战给中国纱厂提供机遇B.北洋军阀割据阻碍了进口

C.农村革命根据地广泛建立D.国民政府实现了全国统一

22.下表为中国第一位女共产党员缪伯英的早期经历简表。这反映了

时间 经历

1919年5月 参加湖南学生运动

1920年4月 加入北大马克思学说研究会

1920年5月 参加平民教育演讲团

1920年11月 加入北京共产主义小组

A.女性群体参政意识增强B.学生是宣传马克思主义的主力

C.五四运动促进青年觉醒D.中国共产党肩负唤醒民众使命

23.中共早期领导人恽代英曾在无锡省立第三师范学院演讲。据亲历者回忆:“一位穿着竹布长衫的青年登上讲台,一下子就吸引了全场。他从孙中山逝世谈起,讲到打倒帝国主义和封建军阀,反对当时反动、卖国的北洋政府,号召青年奋起救国。”此类演讲有利于()

A.国民革命的发展B.新文化运动的兴起

C.土地革命的开展D.革命统一战线的建立

24.下表是中国共产党1921年至1927年历次全国党代会召开时全国党员人数表,据表可知当时()

时间 1921年 1922年 1923年 1925年 1927年

全国代表大会 中共一大 中共二大 中共三大 中共四大 中共五大

全国党员人数 50多人 195人 420人 994人 57967人

A.党的自身建设进入成熟阶段B.大革命推动党的队伍迅速壮大

C.中国革命性质发生根本转变D.开辟农村革命根据地时机到来

25.1929-1932年,湘鄂西苏区采取了打土豪、分田地,组织劳动互助社和犁牛合作社,开展互助合作运动,发展军需工业、民用工业等措施。这些举措

A.保证了“反围剿”斗争的胜利B.适应了当时革命战争需要

C.开辟了“工农武装割据”道路D.解决了根据地的经济困难

26.1935年电影《风云儿女》的主题曲《义勇军进行曲》广为传唱。时人感叹,“荒山中的三家村里,也有'起来起来“前进前进”的声音出之于村夫牧童之

口......长沙的湖南婆婆,汉口的湖北军夫,都能唱“中华民族到了最危险的时候”。这反映出

A.民族意识空前觉醒B.电影成为舆论宣传的主要手段

C.全国抗战已经到来D.日本侵华势力主要在长江流域

27.新民主主义革命时期,中共发表宣言,提出三个条件:立即停止进攻苏维埃

区域;保证民众有集会、结社、言论、罢工、出版等自由;立即武装民众创立武装的义勇军,以保卫中国及争取中国的独立统一与领土的完整。据此判断,中共提出这些条件旨在

A.推动北伐战争,实现国家统一B.进行土地革命,建立农村政权

C.停止国内战争,抵抗日本侵略D.发起战略决战,争取全国胜利

28.1941年9月初,王震率领的八路军第三五九旅屯垦南泥湾,毛泽东同志亲笔题词“有创造精神”,为人民军队和抗日根据地树立了“自己动手,丰衣足食”的光辉旗帜。三五九旅屯垦南泥湾

A.维护了抗日民族统一战线B.打破了日军的“囚笼政策”

C.巩固发展敌后抗日根据地D.推动中共苏区的经济好转

29.下图所示人民解放军的行动

A.粉碎了国民党的重点进攻.B基本上解放华北全境

C.威胁到国民党的统治中心D,揭开了战略决战序幕

30.1948年12月30日,新华社发表了毛泽东的新年献词,文中提出“中国人民将要在伟大的解放战争中获得最后胜利,这一点,现在甚至我们的敌人也不怀疑了”。这一结论主要是基于

A.三大战役顺利进行B.七届二中全会制定了革命取胜方针

C.人民解放军占领南京D.跃进大别山揭开了战略进攻的序幕

二、主观题:本大题共3小题,其中第31题14分,第32题12分,第33题14分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。31.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一宋朝的科举考试,不管父祖职业、家境穷富、年龄大小,只要没犯过罪,都可以报名应试。宋朝的科举还实行“锁院”“糊名”“誊录”。所谓“锁院”,就是任命考官后,要立即隔离。所谓“糊名”,就是把考卷上考生的姓名、籍贯等密封起来。所谓“誊录”,就是由专人把考生的答卷另外誊抄一份,考官只能评审誊抄稿,见不到原件。此外,政府还为边远地区的贫穷考生提供食宿等。这些制度,使科举考试成为选拔官员特别是中高级官员的主渠道,“满朝朱紫贵,尽是读书人”。

-摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二《清明上河图》(局部)

材料三贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖,富贵盛衰,更迭不常,或昔富今贫,或昔贵而今贱。

-摘自(宋)袁采《袁氏世范》

材料四宋朝比较好地为内部臣民解决好了两条“路”-“出路”与“活路”,王朝的属下臣民,大体上可以分为两类:一类是有能力有追求的精英分子,再一类是养家糊口的普通百姓。对于精英,应该给他们“出路”;对于百姓,应该给他们“活路”。

-摘编自李晓《宋朝百姓的“出路”与“活路”》

根据材料并结合所学知识,分析说明材料四的观点。(12分)

32.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二

时间 事件 主要内容

1851-1864年 太平天国运动 建立太平天国,前期颁布《天朝田亩制度》,后期颁布《资政新篇》。

19世纪60-90年代 洋务运动 洋务派创办军事工业、民用工业和新式学校,建成新式海军。

19世纪90年代末 戊戌维新运动 光绪皇帝在维新派支持下推行百日维新,在政治、经济、军事等方面除旧布新。

材料三

(1)指出材料一对研究中国近代史有何共同价值?(2分)

(2)提炼材料二反映的历史主题,任选一个历史事件加以分析。(6分)

(3)从材料三中任选其一,谈谈对“中国共产党在抗日战争中起到中流砥柱的作用”的理解。(4分)

33.(14分)不同时代标语口号反映了当时的社会状况。阅读材料,回答问题。

新民主主义革命时期的标语口号

①1922年“消除内乱,打倒军阀,建设国内和平!”

②1925年“全国的工人农民学生商人们奋斗到底!自由统一的中国万岁!”

③1927年“枪杆子里面出政权”“打土豪,分田地”

④1930年“星星之火,可以燎原”

⑤1935年“停止内战,一致抗日”

⑥1939年“自己动手,生产自给”“一面战斗、一面工作、一面生产、一面学习”

⑦1946年“一切反动派都是纸老虎”

⑧1949年“将革命进行到底”

-整理自《中国共产党各时期历史口号》

(1)将下列表格补充完整。(6分)

分类依据 标语口号编号

国民革命

十四年抗战

(2)结合所学知识,对十四年抗战的具体标语口号分别进行解读。(12分)

合作交流部2024-2025年第一学期12月份月考

历史试题参考答案

一、选择题(本题共30小题,每个小题2分,共30分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B B A C A D C B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C D D A C B D A D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A C A B B A C C C A

二、主观题:本大题共3小题,其中第31题14分,第32题12分,第33题14

分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

31.题参考答案及评分细则

观点:宋朝较好地解决了百姓的“出路”与“活路”,有利于政权的稳定。(2分)(观点能体现出“出路”与“活路”即可得分。)

说明:科举制不断完善,面向全社会开放,强调选拔机制的公平性,成为选拔官员的主要渠道,为精英分子向社会上层晋升提供了“出路”。(6分)(科举制完善、开放、公平、主要渠道任意3点即可得6分)

城市坊市制被打破,商业繁荣,民众生活丰富;土地买卖频繁,社会流动性增强;政府对社会的控制相对松弛,社会成员身份趋于平等,人身束缚减轻,为普通百姓提供了“活路”。(6分)(城市经济变化,土地买卖频繁及带来的影响,政府控制松弛推动社会变化每个角度2分,共6分)(学生如果不能将出路与活路分别分析,笼统分析宋代社会之变给百姓提供的生存空间,可酌情给分)

32.【答案】(12分)

(1)都属于一手史料,印证了列强不断加深对中国的侵略,中国半殖民半封建社会形成的历程。(4分)

(2)历史主题:救亡图存(人民的抗争,国家出路的探索)。(2分)

分析:示例太平天国运动。

面对清政府的腐朽和列强的侵略,洪秀全发动太平天国运动,颁布《天朝田亩制度》否定了封建地主土地所有制,《资政新篇》提出了新的社会经济政策。由于农民阶级的历史局限性,运动失败,但它沉重打击了清王朝的统治,代表了近代中国人民寻求国家出路的早期探索。(4分,分析要体现主题与所选事件的一致性,可运用事件的背景、内容、影响等)

(3)选择①中国共产党倡导、建立、巩固和发展抗日民族统一战线,维护全民族团结抗战大局,是抗战胜利的重要原因。

选择②中国共产党提出持久战的战略指导理论,增强了全国人民坚持抗战的决心和信心,为抗日战争胜利指明了正确方向。

选择③中国共产党建立敌后根据地,开展游击战争,战略上配合了正面战场的作战。进入相持阶段后,敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场。(4分,任选一个角度即可)

33.(14分)

(1)(6分)

分类依据 标语口号编号

①②

工农武装割据(或土地革命、或国共对峙) ③④

⑤⑥

人民解放战争 ⑦⑧

(2)(8分)

口号⑤解读:

九一八事变后,日本加紧侵华,民族危机加深;国民政府推行“攘外必先安内”方针,以主要力量“围剿”红军;为挽救民族危亡,中国共产党发表“八一宣言”,号召“停止内战,一致抗日”,促进了抗日救亡运动兴起,推动抗日民族统一战线形成。(4分)

口号⑥解读:

抗战进入相持阶段后,日本加紧进攻抗日根据地;国民党消极抗战,反共倾向日益增长;面对严峻形势,中国共产党号召“自己动手”“一面战斗、一面工作、一面生产”,开展大生产运动,克服了根据地困难,粉碎了敌伪势力的封锁,为抗战胜利奠定了基础。(4分)

同课章节目录