2025年中考语文二轮复习文学类阅读专题 词、句、段的理解与鉴赏 课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025年中考语文二轮复习文学类阅读专题 词、句、段的理解与鉴赏 课件(共47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 864.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 08:47:25 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

2025年中考语文复习文学类阅读专题 ★★ 词、句、段的理解与鉴赏

第一步:审读题干,明确题目要求。“词语理解”类试题,通常要求从本义和语境义两个方面切入,落脚到作者的感情上;也有的题只要求概括词语的指代义。

(八下《在长江源头各拉丹冬》“积累拓展”)下面句子中.“眩晕”和“卖弄”是什么意思?

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

(限定了语境)

(分析对象)

(答题方向)

第二步:找到词语所在句子及其在文中的位置,具体分析其含义

1.本义:揣摩词语本来的意思,明确词性、修饰成分、感彩

2.语境义:联系上下文推敲词语,体会词语在语境中的特定含义。注意关注词语在具体语境中褒义词贬用或贬义词褒用的情况,把握作者的情感倾向。有些词语还要注意它的引申义,如修辞义(比喻、拟人、借代等,要结合语境探究本体的意思)、象征义、双关义(注意词语的表层含义和深层含义)。

3.指代义:①指示代词——确定是近指、远指还是不定指(“这”“这个”“这些”是近指,“那”“那个”“那些”是远指,“某”“某些”“某类”是不定指),由近及远,找文中的关键词句理清语意关系,再摘抄或概括作答。②常规词语——理解词义,找关键词句,把所指代的具体对象和内容代入原句看与原文的思路、意思是否一致。

这句话是第5段中作者在砾石堆上四顾冰塔林的奇妙景色后发出的感叹。分析本义:“眩晕”原指感觉到本身或周围的东西旋转;“卖弄”原指有意显示、炫耀(自己的本领),是贬义词。分析语境义:结合语境可知,“眩晕”在这里指“这一派奇美”令人目不暇接;“卖弄”在这里是贬词褒用,指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

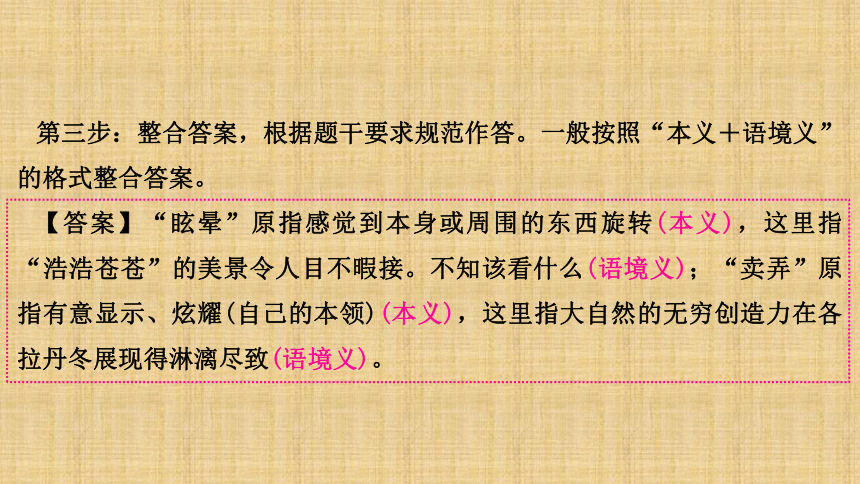

第三步:整合答案,根据题干要求规范作答。一般按照“本义+语境义”的格式整合答案。

【答案】“眩晕”原指感觉到本身或周围的东西旋转(本义),这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接。不知该看什么(语境义);“卖弄”原指有意显示、炫耀(自己的本领)(本义),这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致(语境义)。

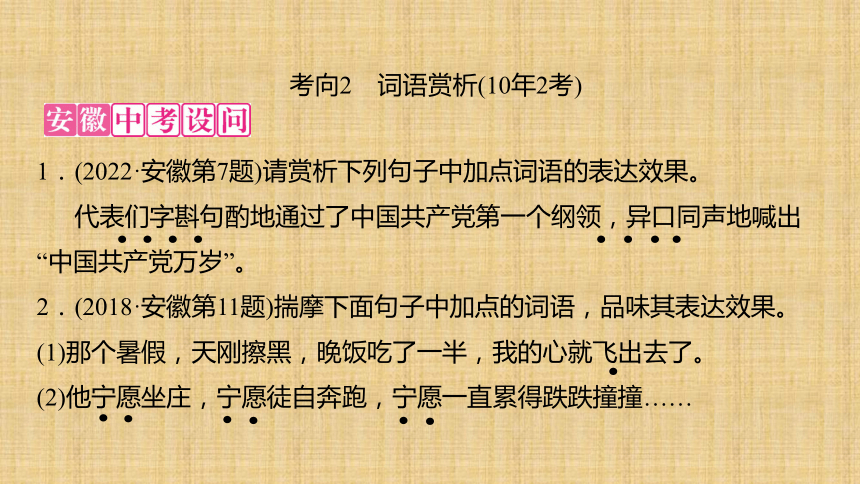

考向2 词语赏析(10年2考)

1.(2022·安徽第7题)请赏析下列句子中加点词语的表达效果。

代表们字斟句酌地通过了中国共产党第一个纲领,异口同声地喊出“中国共产党万岁”。

2.(2018·安徽第11题)揣摩下面句子中加点的词语,品味其表达效果。

(1)那个暑假,天刚擦黑,晚饭吃了一半,我的心就飞出去了。

(2)他宁愿坐庄,宁愿徒自奔跑,宁愿一直累得跌跌撞撞……

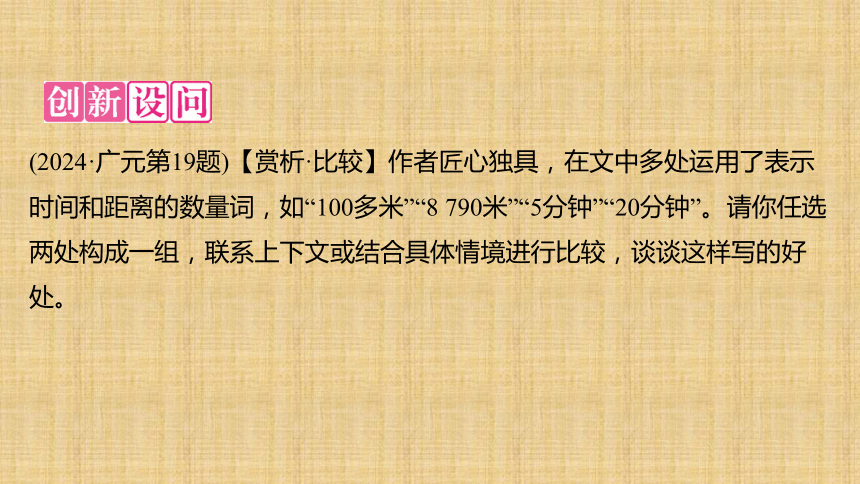

(2024·广元第19题)【赏析·比较】作者匠心独具,在文中多处运用了表示时间和距离的数量词,如“100多米”“8 790米”“5分钟”“20分钟”。请你任选两处构成一组,联系上下文或结合具体情境进行比较,谈谈这样写的好处。

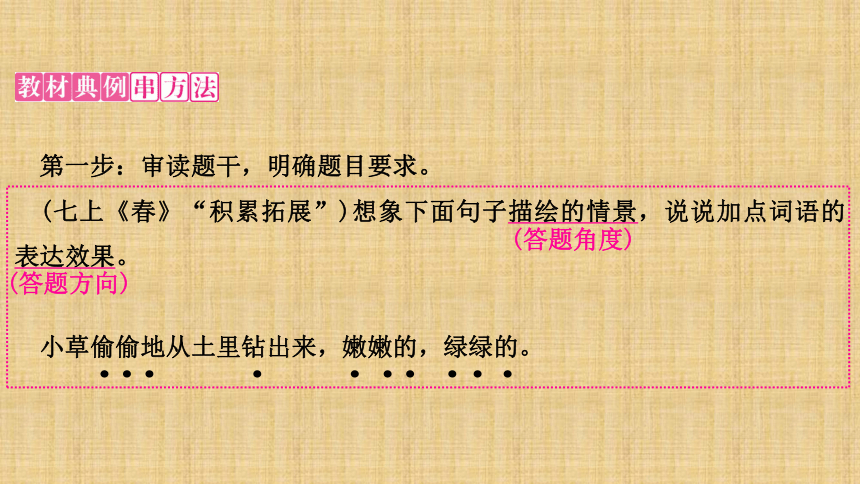

第一步:审读题干,明确题目要求。

(七上《春》“积累拓展”)想象下面句子描绘的情景,说说加点词语的表达效果。

小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

(答题角度)

(答题方向)

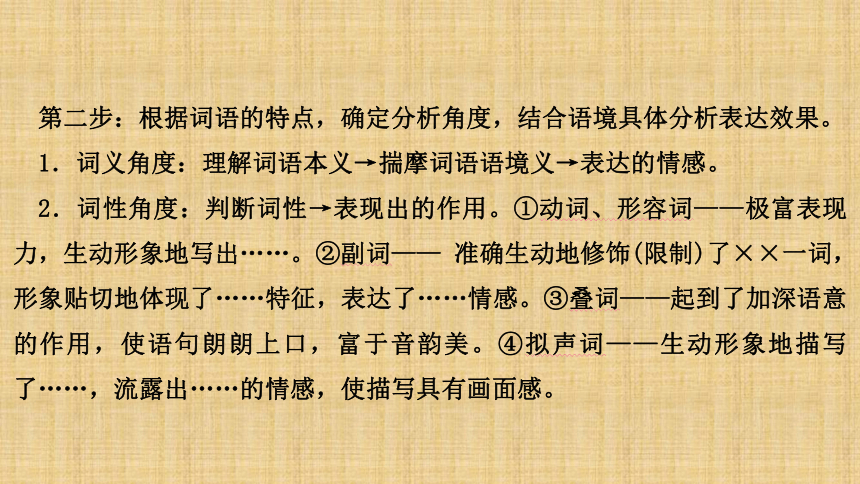

第二步:根据词语的特点,确定分析角度,结合语境具体分析表达效果。

1.词义角度:理解词语本义→揣摩词语语境义→表达的情感。

2.词性角度:判断词性→表现出的作用。①动词、形容词——极富表现力,生动形象地写出……。②副词—— 准确生动地修饰(限制)了××一词,形象贴切地体现了……特征,表达了……情感。③叠词——起到了加深语意的作用,使语句朗朗上口,富于音韵美。④拟声词——生动形象地描写了……,流露出……的情感,使描写具有画面感。

3.修辞角度:运用的修辞手法→修辞的作用→表达的情感。

4.感彩角度:运用反语或褒贬词反用,表达了作者……的情感。

“偷偷地”本指行动不使人觉察,这里用来修饰“小草”,是拟人的手法;“钻”也是小草长出来的拟人化表达。故这两个词可从修辞角度分析。“嫩嫩的”“绿绿的”都是叠词,分别写出了小草的质地和颜色,可从词性角度分析。

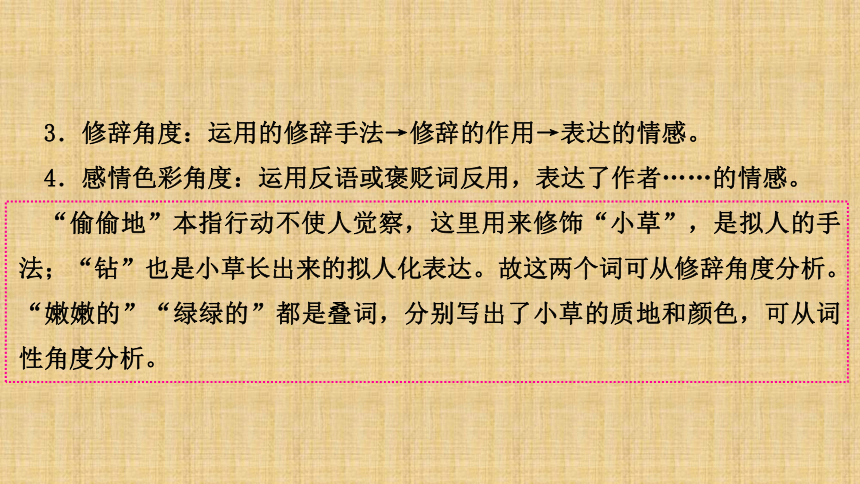

第三步:根据上述分析,整合答案,规范作答。

【答案】“偷偷地”和“钻”,运用拟人的修辞手法(点明运用的修辞手法)。表现小草的情态和动作,仿佛其有灵性、有个性(结合修辞手法分析表达效果)。“嫩嫩的,绿绿的”都是叠词(点明词性),形成语言的抑扬顿挫效果,又突出小草的特点,而且句子变短了,也形成一种短而快的语流节奏(结合语境从词性角度分析表达效果)。

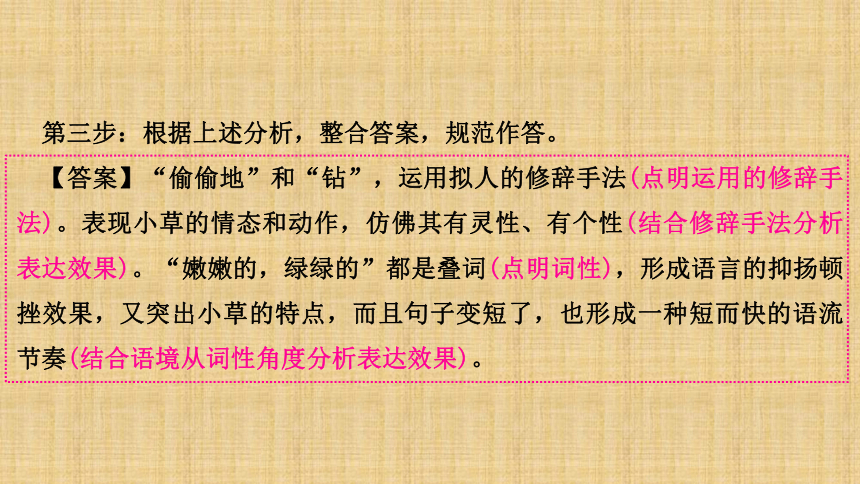

考点8 句子理解与赏析(10年7考)

考向1 句子理解(2016年考)

(2016·安徽第7题)理解文中画线句子的含义。

①那个冬天,很冷……

②女儿说,她和奶奶不是在钓蝴蝶的身子,而是在钓蝴蝶的快乐!

第一步:审读题干,明确题目要求。注意题干中是否有“结合全文”“结合主旨”“结合自己的经历或见闻”等要求。

(八上《白杨礼赞》“思考探究”)作者说白杨树是“西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树”,既“极普通”又“不平凡”,这样表达是否矛盾?试结合全文说说你对这句话的理解。

(答题提示)

(答题范围)

(答题方向)

第二步:找到句子在文中的具体位置,定位信息范围。总领句,可从下文搜寻相关信息;总结句,可从上文搜寻相关信息;过渡句,则要关注上下文。

阅读文章,找到该句在第4段,且单独成段,是一个过渡句。

第三步:选择合适的角度,理解句子的含义。

1.追问原因:追问这个句子“为什么”会这么说,解释这么说的原因。

2.抓住关键词:抓住句中起关键作用的词语,把握其语境义,从而理解整个句子。

3.看句子特点:描写句,可分析描写对象的特征和意义;抒情句,可分析句子所表达的情感;议论句,可分析句子所表达的观点或态度。

4.抓主旨:结合写作背景、写作目的、文章中心分析句子含义。

分析关键词:“普通”即“平凡”,因为白杨树在西北高原极常见、极易生长;“不平凡”即“伟大”,因为白杨树不仅有独特的外形,还有内在的品格和精神风貌。既“极普通”又“不平凡”这样看似矛盾的表述中,赞美了白杨树平凡当中蕴含着伟大。

第四步:整合答案,根据题干要求作答。最终落实到句子所要表达的情感上,并用简洁的语言表述出来。

【答案】不矛盾,“普通”即“平凡”,“不平凡”即“伟大”,即平凡当中蕴含着伟大。说“普通”,是因为白杨树在西北高原极常见,也极易生长;说“不平凡”是因为白杨树独特的外形,特别是内在的品格和精神风貌,也就是作者赋予它的正直、质朴、坚强不屈等。作者用这看似矛盾的表述给读者留下深刻的印象。

考向2 句子赏析(10年6考)

1.(2024、2021·安徽第6题/2023·安徽第7题)请从修辞方法的角度赏析下面的句子。(2024拟人,2023夸张、比喻,2021比喻)

2.(2020·安徽第6题)请赏析下面两段文字。

(1)看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他铁扇面似的胸,与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!(从描写方法的角度)

(2)这样立着,他觉得,他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。(从语言运用的角度)

3.(2019·安徽第7题)请品析下列句子的表达效果。

(1)舅爷拣着一块石头坐下,眯缝了那双眼睛,左看看,右看看,看远又看近。(从人物描写的角度)

(2)我们一下子都瘫在雪窝里。(从词语运用的角度)

第一步:审读题干,明确题目要求。注意题干中是否给出了赏析角度。

(九下《海燕》“积累拓展”)品味下面语句,说说它使用了什么修辞手法,有怎样的表达效果。

看吧,狂风紧紧抱起一层层巨浪,恶狠狠地把它们甩到悬崖上,把这些大块的翡翠摔成尘雾和碎末。

(限定了赏析角度)

(答题方向)

第二步:根据句子语言特点找准赏析角度,分析句子的表达效果。

1.修辞角度:运用的修辞手法→修辞的作用→表达的情感。(详见本考点下“知识链接”)

2.表达方式角度:①描写句——从人物描写(外貌、神态、动作、语言、心理)、细节描写、环境描写等角度入手,分析句子对人物刻画或情节发展的作用。②议论句——揭示意义,突出主旨。③抒情句——强化情感,引起共鸣。(详见“考点10 表达方式”下“知识整合”)

3.表现手法角度:运用的表现手法(对比、衬托、象征、照应、铺垫等)→表现手法的作用→表达的情感。(详见“考点11 表现手法”下“知识整合”)

4.词语运用角度:一般抓住句中的动词、形容词、叠词、表程度的副词等进行赏析。(详见“考点7 词语理解与赏析”)

5.感官运用角度:辨析描写的景物是从形、色、声、味哪个方面来写的→确定具体的感官角度(视觉描写、听觉描写、嗅觉描写、触觉描写、味觉描写)→结合句子内容和情感分析概括。

6.句式角度:①疑问句——制造悬念,吸引读者;②设问句——提醒注意,引发思考;③反问句——加强语气,突出情感;④感叹句——便于抒情,感情强烈;⑤双重否定句——语气强烈,加强肯定效果;⑥对称句——句式整齐,极具美感,引人注意;⑦重复/回环句——反复强调,加强气势;⑧长短句或整散句——错落有致,生动活泼,富于变化;⑨矛盾句——看似矛盾,实则蕴含深意。

7.情感角度:准确把握句子所表达的思想感情、观点态度。(这个句子写了……内容,蕴含……哲理/饱含……思想感情,给人以……启示。)

准确切入,找准赏析角度:“抱”“甩”“摔”是人发出的动作,“恶狠狠”一般用来形容人的神态,这里都用来刻画狂风,运用了拟人的修辞手法。“大块的翡翠”指的是“巨浪”,即把“巨浪”比作“大块的翡翠”,运用了比喻的修辞手法。

结合赏析角度,分析句子的表达效果:结合“抱起一层层巨浪”“甩到悬崖上”“摔成尘雾和碎末”这些结果,可知“抱”“甩”“摔”这几个动作和“恶狠狠”的神态写出了狂风威力之大,气焰猖狂。喻体“大块的翡翠”的特点是坚硬,突出海浪中蕴蓄的力量,狂风能将如此坚硬的“巨浪”摔成尘雾和碎末,从侧面烘托出风的猖狂和凶狠。

第三步:整合答案,规范作答。

【答案】这一句运用拟人和比喻的修辞手法(先答出赏析角度,本题为修辞手法)。“抱”“甩”“摔”几个动词的连用以及“恶狠狠”的神态刻画,赋予狂风以人的性格(结合句子分析“拟人”是怎么表现出来的),写出了风的猖狂气焰(分析表达效果)。把“巨浪”比作“大块的翡翠”(结合句子分析“比喻”是怎么表现出来的,即本体和喻体分别是什么),突出海浪中蕴蓄的力量,也烘托出风的猖狂和凶狠(分析表达效果)。

常见修辞手法的作用

比喻 作用:①使抽象的事物具体化、形象化;②使抽象的道理浅显化,让人易于理解、接受;③生动形象,凸显特征。

答题模板:运用比喻的修辞手法,将……比作……,生动形象地描绘了……,抒发(烘托)了人物……的心情。

拟人 作用:①将物人格化,描写更形象;②表意丰富,表达生动而有趣;③给读者鲜明的印象,引发情感共鸣。

答题模板:①运用拟人的修辞手法,将……人格化(赋予……以人的思想/动作/情感),生动形象地写出了……,抒发了……的情感。

教材示例:《济南的冬天》中“这一圈小山在冬天特别可爱,好像是把济南放在一个小摇篮里,他们全安静不动地低声地说:‘你们放心吧,这儿准保暖和。’”运用拟人的修辞手法,赋予小山以人的动作、语言、情态,生动形象地表达了作者对济南的山的热爱之情。

排比 作用:①句式整齐,节奏鲜明,增强气势,加强表达效果;②叙写透辟,条分缕析;③长于抒情,更有气魄。

答题模板:运用排比的修辞手法,抒发了……的强烈感情(使……观点更鲜明或有力地表现了……的特点),使文章语言整齐优美,气势磅礴。

教材示例:《安塞腰鼓》中“容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲”运用排比的修辞手法,气势恢宏,语气连贯,节奏明快,写出了安塞腰鼓壮阔、豪放的特点。

夸张 作用:①烘托气氛,加强渲染;②引发联想,给读者强烈的印象;③突出事物的特征。

答题模板:运用夸张的修辞手法,突出/强调了……的特征,表达了……的情感。

教材示例:《藤野先生》中“头顶上盘着大辫子……形成一座富士山”运用夸张,写出清国留学生不伦不类的外貌,表达了作者的厌恶之情。

对偶 作用:①句式整齐,结构一致;②表意凝练,概括力强;③形式优美,音韵和谐;④增强节奏感,使语言节奏明快。

答题模板:运用对偶的修辞手法,增强语言的节奏感、韵律美,突出表现/强调了……的特点,抒发了……的情感。

教材示例:《说和做——记闻一多先生言行片段》中“他,是口的巨人。他,是行的高标”这两句结构相同、字数相等,“口”和“行”、“巨人”和“高标”词性相对,句子意思相近,读起来朗朗上口,铿锵有力,更加表现出作者对闻一多先生的高度赞扬。

反复 作用:①多次强调,给人留下深刻印象;②抒情强烈,富有感染力;③使文章层次分明、条理清晰;④反复之中有变化,突出情况特殊。

答题模板:运用反复的修辞手法,突出表现了……的特点,强调了……的内容/主旨,抒发了……的情感。

教材示例:《安塞腰鼓》中“好一个安塞腰鼓”多次出现,形成一唱三叹、回环往复的气势,推动情节的发展和情绪的高涨,抒发了作者对安塞腰鼓的赞美之情。

设问 作用:①引人注意,启发思考;②突出某些内容,使文章波澜起伏。

答题模板:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点,表达了……的情感。

教材示例:《回忆我的母亲》中“我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将……”运用设问的修辞手法,表现了作者对母亲真挚的深情和为中国奉献的坚定志向。

反问 作用:①态度鲜明;②加强语气,抒情强烈;③激发读者思考,给读者留下深刻印象。

答题模板:运用反问的修辞手法,加强了语气,突出/强调了……的特点,表达了……的情感。

教材示例:《荷叶·母亲》中“除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?”运用反问的修辞手法,突出强调母爱的无私伟大,增强了文章的感染力。

引用 作用:①使文章言简意赅,有助于说理抒情;②增加文采,增强表现力。

答题模板:运用引用的修辞手法,引用……,表现了……,增强了文章的生动性和形象性。

教材示例:《说和做——记闻一多先生言行片段》中引用“杜甫晚年,疏懒得一月不梳头”的典故,形象地表现了闻先生为做学问无暇于己,增强了文章的生动性和文学性。

反语 特点:正话反说或反话正说,含有否定、讽刺以及嘲弄的意思。

作用:比直白的表达更有力,语气更强烈,情感更充沛,给人的印象也更鲜明。

答题模板:运用反语,显得幽默风趣,讽刺了……,流露出……感情。

教材示例:《藤野先生》中“再继续写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”,“正人君子”在这里指那些反动的军阀政客们,运用反语,含辛辣的讽刺之意。

通感 特点:在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换。

作用:能突破语言的局限,构思新颖,丰富表情达意的审美情趣,起到增强文采的艺术效果。

答题模板:运用通感的修辞手法,×觉、×觉、×觉交错渲染,形象生动地写出了……,使文章具有强烈的感染力。

通感 教材示例:《紫藤萝瀑布》中“这里除了光彩,还有淡淡的芳香,香气似乎也是浅紫色的,梦幻一般轻轻地笼罩着我”运用通感的修辞手法,将嗅觉和视觉互通,花香也有了颜色,写出作者面对紫藤萝瀑布时的愉悦梦幻之感。

考点9 句段作用(2018年考)

安徽设问 (2018·安徽第12题)第⑥段独句成段,在结构上的作用是________,在内容上的作用是________。

创新设问 1.(2024·宁夏第18题)有人说文章开头两段与后文关系不大,你认为呢?请说明理由。

2.(2024·重庆B卷第15题)【探究引入段落】选文写菜地作物生长时,在第⑨段引入傅山册页中的瘦桃、古寺老桃的内容,这样安排有何作用?

第一步:审读题干,明确题目要求。注意题干中是否给出答题角度,如“结构上”“内容上”。

(八上《回忆我的母亲》教参“问题探究”)第1段在全文中起什么作用?

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

(段落位置:开头)

(答题内容)

第二步:定位句(段)在文中的位置,确定分析范围,联系上下文具体分析其作用。句段作用可根据其在文中的不同位置,从结构和内容两个方面分析。

开头 句(段) 结构上 ①开门见山,总领全文;②引出下文;③点题;④为下文做铺垫。

内容上 ①交代或点明……(如故事发生的时间、地点,写作缘由等);②设置悬念,吸引读者;③奠定文章感情基调;④以故事开头,引起读者兴趣;⑤以发问开篇,引发思考;⑥以诗词开篇,增加文采;⑦以环境描写开篇,交代故事背景,渲染气氛,烘托情感,推动情节发展。

中间 句(段) 结构上 ①承上启下;②呼应标题/开头/结尾;③埋伏笔或做铺垫,推动情节发展;④使文章脉络清晰。

内容上 ①承接上文……,引出下文……;②强调……,点明中心/引出主旨;③若是插叙段,交代……的内容/解释……的原因,丰富人物形象;④若是环境描写,渲染气氛,烘托心情,暗示人物命运。

结尾 句(段) 结构上 ①总结全文;②首尾呼应或前后照应;③点题。

内容上 ①交代……结局,揭示真相。②补充交代……,解释悬念,使情节完整,使人物形象更丰满。③点明……主旨,卒章显志/升华主题。④戛然而止,引发读者思考,留给读者想象的空间。⑤提出问题,引起读者的注意和思考。⑥以景物描写结尾,渲染……的气氛,更能烘托人物……的心情,深化主题。

结尾 句(段) 内容上 ⑦意料之外的结尾,使平淡的故事情节陡生波澜,猛烈撞击读者心灵,产生震撼人心的力量;与前文伏笔照应,使人又觉得在情理之中。⑧悲剧式结尾,令人感伤,引人深思。⑨喜剧式结尾,给人以欣慰、愉悦的感受,寄托人们对美好生活的向往;符合人们阅读的美好预期。

还要了解一些特殊句段的作用:

1.引用古今名言、古诗词、歌谣等:①丰富文章内容,增加文章文学色彩;②突出主题或突出人物形象;③激发读者阅读兴趣。

2.议论句:①直接表明作者的观点、态度;②点明人物或事件的意义;③画龙点睛,深化文章的主题思想。

3.抒情句:直接抒发作者真挚深沉的情感,引发读者的感情共鸣,使文章具有强大的感染力。

4.哲理句:含义深刻,耐人寻味,给人启迪,有时有画龙点睛的作用。

5.独句成段:①起强调作用,点明主旨、表明态度、抒发感情等;②调整节奏,使语言更加简洁、明快、有力,以突出中心;③显示文脉、贯串线索、过渡、记录人物对话等,使文章思路更加清晰。

细读第1段,结合内容具体分析:从结构上看,“勤劳一生”四个字总领全文,“回忆”二字点明题旨,引出下文。从内容上看,开篇直接点出了记叙的内容,同时直接抒发了“我”对母亲深沉的爱,引出对母亲勤劳一生的回忆;“我爱我母亲”这句话奠定了全文的感情基调,“勤劳”是对母亲高尚品质的概括。

第三步:结合全文,从表现人物心理、人物形象、主旨情感等角度总结答案。

【答案】第1段开篇点题。作者怀着对母亲深沉的爱,回忆母亲勤劳的一生。“我爱我母亲”这句话奠定了全文的感情基调;“勤劳一生”是母亲的本质特征,起总领全文的作用;“永远回忆”,既直接呼应题目,又自然地引出下文。

2025年中考语文复习文学类阅读专题 ★★ 词、句、段的理解与鉴赏

第一步:审读题干,明确题目要求。“词语理解”类试题,通常要求从本义和语境义两个方面切入,落脚到作者的感情上;也有的题只要求概括词语的指代义。

(八下《在长江源头各拉丹冬》“积累拓展”)下面句子中.“眩晕”和“卖弄”是什么意思?

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

(限定了语境)

(分析对象)

(答题方向)

第二步:找到词语所在句子及其在文中的位置,具体分析其含义

1.本义:揣摩词语本来的意思,明确词性、修饰成分、感彩

2.语境义:联系上下文推敲词语,体会词语在语境中的特定含义。注意关注词语在具体语境中褒义词贬用或贬义词褒用的情况,把握作者的情感倾向。有些词语还要注意它的引申义,如修辞义(比喻、拟人、借代等,要结合语境探究本体的意思)、象征义、双关义(注意词语的表层含义和深层含义)。

3.指代义:①指示代词——确定是近指、远指还是不定指(“这”“这个”“这些”是近指,“那”“那个”“那些”是远指,“某”“某些”“某类”是不定指),由近及远,找文中的关键词句理清语意关系,再摘抄或概括作答。②常规词语——理解词义,找关键词句,把所指代的具体对象和内容代入原句看与原文的思路、意思是否一致。

这句话是第5段中作者在砾石堆上四顾冰塔林的奇妙景色后发出的感叹。分析本义:“眩晕”原指感觉到本身或周围的东西旋转;“卖弄”原指有意显示、炫耀(自己的本领),是贬义词。分析语境义:结合语境可知,“眩晕”在这里指“这一派奇美”令人目不暇接;“卖弄”在这里是贬词褒用,指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

第三步:整合答案,根据题干要求规范作答。一般按照“本义+语境义”的格式整合答案。

【答案】“眩晕”原指感觉到本身或周围的东西旋转(本义),这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接。不知该看什么(语境义);“卖弄”原指有意显示、炫耀(自己的本领)(本义),这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致(语境义)。

考向2 词语赏析(10年2考)

1.(2022·安徽第7题)请赏析下列句子中加点词语的表达效果。

代表们字斟句酌地通过了中国共产党第一个纲领,异口同声地喊出“中国共产党万岁”。

2.(2018·安徽第11题)揣摩下面句子中加点的词语,品味其表达效果。

(1)那个暑假,天刚擦黑,晚饭吃了一半,我的心就飞出去了。

(2)他宁愿坐庄,宁愿徒自奔跑,宁愿一直累得跌跌撞撞……

(2024·广元第19题)【赏析·比较】作者匠心独具,在文中多处运用了表示时间和距离的数量词,如“100多米”“8 790米”“5分钟”“20分钟”。请你任选两处构成一组,联系上下文或结合具体情境进行比较,谈谈这样写的好处。

第一步:审读题干,明确题目要求。

(七上《春》“积累拓展”)想象下面句子描绘的情景,说说加点词语的表达效果。

小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

(答题角度)

(答题方向)

第二步:根据词语的特点,确定分析角度,结合语境具体分析表达效果。

1.词义角度:理解词语本义→揣摩词语语境义→表达的情感。

2.词性角度:判断词性→表现出的作用。①动词、形容词——极富表现力,生动形象地写出……。②副词—— 准确生动地修饰(限制)了××一词,形象贴切地体现了……特征,表达了……情感。③叠词——起到了加深语意的作用,使语句朗朗上口,富于音韵美。④拟声词——生动形象地描写了……,流露出……的情感,使描写具有画面感。

3.修辞角度:运用的修辞手法→修辞的作用→表达的情感。

4.感彩角度:运用反语或褒贬词反用,表达了作者……的情感。

“偷偷地”本指行动不使人觉察,这里用来修饰“小草”,是拟人的手法;“钻”也是小草长出来的拟人化表达。故这两个词可从修辞角度分析。“嫩嫩的”“绿绿的”都是叠词,分别写出了小草的质地和颜色,可从词性角度分析。

第三步:根据上述分析,整合答案,规范作答。

【答案】“偷偷地”和“钻”,运用拟人的修辞手法(点明运用的修辞手法)。表现小草的情态和动作,仿佛其有灵性、有个性(结合修辞手法分析表达效果)。“嫩嫩的,绿绿的”都是叠词(点明词性),形成语言的抑扬顿挫效果,又突出小草的特点,而且句子变短了,也形成一种短而快的语流节奏(结合语境从词性角度分析表达效果)。

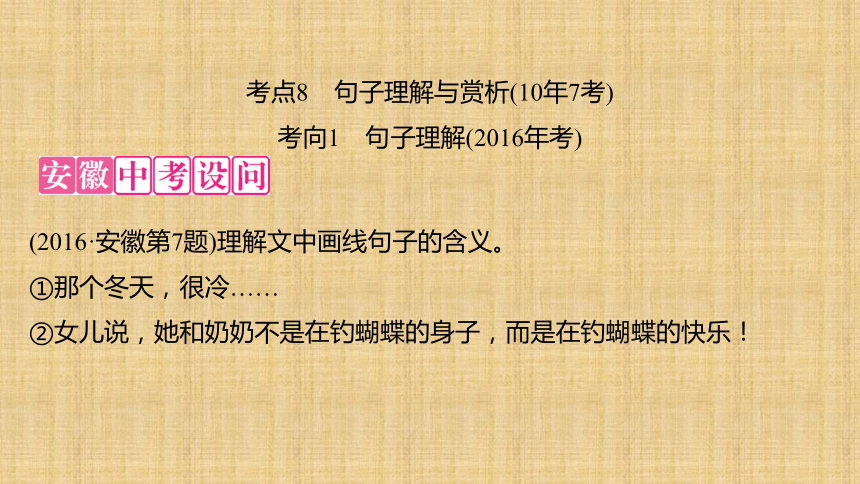

考点8 句子理解与赏析(10年7考)

考向1 句子理解(2016年考)

(2016·安徽第7题)理解文中画线句子的含义。

①那个冬天,很冷……

②女儿说,她和奶奶不是在钓蝴蝶的身子,而是在钓蝴蝶的快乐!

第一步:审读题干,明确题目要求。注意题干中是否有“结合全文”“结合主旨”“结合自己的经历或见闻”等要求。

(八上《白杨礼赞》“思考探究”)作者说白杨树是“西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树”,既“极普通”又“不平凡”,这样表达是否矛盾?试结合全文说说你对这句话的理解。

(答题提示)

(答题范围)

(答题方向)

第二步:找到句子在文中的具体位置,定位信息范围。总领句,可从下文搜寻相关信息;总结句,可从上文搜寻相关信息;过渡句,则要关注上下文。

阅读文章,找到该句在第4段,且单独成段,是一个过渡句。

第三步:选择合适的角度,理解句子的含义。

1.追问原因:追问这个句子“为什么”会这么说,解释这么说的原因。

2.抓住关键词:抓住句中起关键作用的词语,把握其语境义,从而理解整个句子。

3.看句子特点:描写句,可分析描写对象的特征和意义;抒情句,可分析句子所表达的情感;议论句,可分析句子所表达的观点或态度。

4.抓主旨:结合写作背景、写作目的、文章中心分析句子含义。

分析关键词:“普通”即“平凡”,因为白杨树在西北高原极常见、极易生长;“不平凡”即“伟大”,因为白杨树不仅有独特的外形,还有内在的品格和精神风貌。既“极普通”又“不平凡”这样看似矛盾的表述中,赞美了白杨树平凡当中蕴含着伟大。

第四步:整合答案,根据题干要求作答。最终落实到句子所要表达的情感上,并用简洁的语言表述出来。

【答案】不矛盾,“普通”即“平凡”,“不平凡”即“伟大”,即平凡当中蕴含着伟大。说“普通”,是因为白杨树在西北高原极常见,也极易生长;说“不平凡”是因为白杨树独特的外形,特别是内在的品格和精神风貌,也就是作者赋予它的正直、质朴、坚强不屈等。作者用这看似矛盾的表述给读者留下深刻的印象。

考向2 句子赏析(10年6考)

1.(2024、2021·安徽第6题/2023·安徽第7题)请从修辞方法的角度赏析下面的句子。(2024拟人,2023夸张、比喻,2021比喻)

2.(2020·安徽第6题)请赏析下面两段文字。

(1)看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他铁扇面似的胸,与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!(从描写方法的角度)

(2)这样立着,他觉得,他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。(从语言运用的角度)

3.(2019·安徽第7题)请品析下列句子的表达效果。

(1)舅爷拣着一块石头坐下,眯缝了那双眼睛,左看看,右看看,看远又看近。(从人物描写的角度)

(2)我们一下子都瘫在雪窝里。(从词语运用的角度)

第一步:审读题干,明确题目要求。注意题干中是否给出了赏析角度。

(九下《海燕》“积累拓展”)品味下面语句,说说它使用了什么修辞手法,有怎样的表达效果。

看吧,狂风紧紧抱起一层层巨浪,恶狠狠地把它们甩到悬崖上,把这些大块的翡翠摔成尘雾和碎末。

(限定了赏析角度)

(答题方向)

第二步:根据句子语言特点找准赏析角度,分析句子的表达效果。

1.修辞角度:运用的修辞手法→修辞的作用→表达的情感。(详见本考点下“知识链接”)

2.表达方式角度:①描写句——从人物描写(外貌、神态、动作、语言、心理)、细节描写、环境描写等角度入手,分析句子对人物刻画或情节发展的作用。②议论句——揭示意义,突出主旨。③抒情句——强化情感,引起共鸣。(详见“考点10 表达方式”下“知识整合”)

3.表现手法角度:运用的表现手法(对比、衬托、象征、照应、铺垫等)→表现手法的作用→表达的情感。(详见“考点11 表现手法”下“知识整合”)

4.词语运用角度:一般抓住句中的动词、形容词、叠词、表程度的副词等进行赏析。(详见“考点7 词语理解与赏析”)

5.感官运用角度:辨析描写的景物是从形、色、声、味哪个方面来写的→确定具体的感官角度(视觉描写、听觉描写、嗅觉描写、触觉描写、味觉描写)→结合句子内容和情感分析概括。

6.句式角度:①疑问句——制造悬念,吸引读者;②设问句——提醒注意,引发思考;③反问句——加强语气,突出情感;④感叹句——便于抒情,感情强烈;⑤双重否定句——语气强烈,加强肯定效果;⑥对称句——句式整齐,极具美感,引人注意;⑦重复/回环句——反复强调,加强气势;⑧长短句或整散句——错落有致,生动活泼,富于变化;⑨矛盾句——看似矛盾,实则蕴含深意。

7.情感角度:准确把握句子所表达的思想感情、观点态度。(这个句子写了……内容,蕴含……哲理/饱含……思想感情,给人以……启示。)

准确切入,找准赏析角度:“抱”“甩”“摔”是人发出的动作,“恶狠狠”一般用来形容人的神态,这里都用来刻画狂风,运用了拟人的修辞手法。“大块的翡翠”指的是“巨浪”,即把“巨浪”比作“大块的翡翠”,运用了比喻的修辞手法。

结合赏析角度,分析句子的表达效果:结合“抱起一层层巨浪”“甩到悬崖上”“摔成尘雾和碎末”这些结果,可知“抱”“甩”“摔”这几个动作和“恶狠狠”的神态写出了狂风威力之大,气焰猖狂。喻体“大块的翡翠”的特点是坚硬,突出海浪中蕴蓄的力量,狂风能将如此坚硬的“巨浪”摔成尘雾和碎末,从侧面烘托出风的猖狂和凶狠。

第三步:整合答案,规范作答。

【答案】这一句运用拟人和比喻的修辞手法(先答出赏析角度,本题为修辞手法)。“抱”“甩”“摔”几个动词的连用以及“恶狠狠”的神态刻画,赋予狂风以人的性格(结合句子分析“拟人”是怎么表现出来的),写出了风的猖狂气焰(分析表达效果)。把“巨浪”比作“大块的翡翠”(结合句子分析“比喻”是怎么表现出来的,即本体和喻体分别是什么),突出海浪中蕴蓄的力量,也烘托出风的猖狂和凶狠(分析表达效果)。

常见修辞手法的作用

比喻 作用:①使抽象的事物具体化、形象化;②使抽象的道理浅显化,让人易于理解、接受;③生动形象,凸显特征。

答题模板:运用比喻的修辞手法,将……比作……,生动形象地描绘了……,抒发(烘托)了人物……的心情。

拟人 作用:①将物人格化,描写更形象;②表意丰富,表达生动而有趣;③给读者鲜明的印象,引发情感共鸣。

答题模板:①运用拟人的修辞手法,将……人格化(赋予……以人的思想/动作/情感),生动形象地写出了……,抒发了……的情感。

教材示例:《济南的冬天》中“这一圈小山在冬天特别可爱,好像是把济南放在一个小摇篮里,他们全安静不动地低声地说:‘你们放心吧,这儿准保暖和。’”运用拟人的修辞手法,赋予小山以人的动作、语言、情态,生动形象地表达了作者对济南的山的热爱之情。

排比 作用:①句式整齐,节奏鲜明,增强气势,加强表达效果;②叙写透辟,条分缕析;③长于抒情,更有气魄。

答题模板:运用排比的修辞手法,抒发了……的强烈感情(使……观点更鲜明或有力地表现了……的特点),使文章语言整齐优美,气势磅礴。

教材示例:《安塞腰鼓》中“容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲”运用排比的修辞手法,气势恢宏,语气连贯,节奏明快,写出了安塞腰鼓壮阔、豪放的特点。

夸张 作用:①烘托气氛,加强渲染;②引发联想,给读者强烈的印象;③突出事物的特征。

答题模板:运用夸张的修辞手法,突出/强调了……的特征,表达了……的情感。

教材示例:《藤野先生》中“头顶上盘着大辫子……形成一座富士山”运用夸张,写出清国留学生不伦不类的外貌,表达了作者的厌恶之情。

对偶 作用:①句式整齐,结构一致;②表意凝练,概括力强;③形式优美,音韵和谐;④增强节奏感,使语言节奏明快。

答题模板:运用对偶的修辞手法,增强语言的节奏感、韵律美,突出表现/强调了……的特点,抒发了……的情感。

教材示例:《说和做——记闻一多先生言行片段》中“他,是口的巨人。他,是行的高标”这两句结构相同、字数相等,“口”和“行”、“巨人”和“高标”词性相对,句子意思相近,读起来朗朗上口,铿锵有力,更加表现出作者对闻一多先生的高度赞扬。

反复 作用:①多次强调,给人留下深刻印象;②抒情强烈,富有感染力;③使文章层次分明、条理清晰;④反复之中有变化,突出情况特殊。

答题模板:运用反复的修辞手法,突出表现了……的特点,强调了……的内容/主旨,抒发了……的情感。

教材示例:《安塞腰鼓》中“好一个安塞腰鼓”多次出现,形成一唱三叹、回环往复的气势,推动情节的发展和情绪的高涨,抒发了作者对安塞腰鼓的赞美之情。

设问 作用:①引人注意,启发思考;②突出某些内容,使文章波澜起伏。

答题模板:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点,表达了……的情感。

教材示例:《回忆我的母亲》中“我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将……”运用设问的修辞手法,表现了作者对母亲真挚的深情和为中国奉献的坚定志向。

反问 作用:①态度鲜明;②加强语气,抒情强烈;③激发读者思考,给读者留下深刻印象。

答题模板:运用反问的修辞手法,加强了语气,突出/强调了……的特点,表达了……的情感。

教材示例:《荷叶·母亲》中“除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?”运用反问的修辞手法,突出强调母爱的无私伟大,增强了文章的感染力。

引用 作用:①使文章言简意赅,有助于说理抒情;②增加文采,增强表现力。

答题模板:运用引用的修辞手法,引用……,表现了……,增强了文章的生动性和形象性。

教材示例:《说和做——记闻一多先生言行片段》中引用“杜甫晚年,疏懒得一月不梳头”的典故,形象地表现了闻先生为做学问无暇于己,增强了文章的生动性和文学性。

反语 特点:正话反说或反话正说,含有否定、讽刺以及嘲弄的意思。

作用:比直白的表达更有力,语气更强烈,情感更充沛,给人的印象也更鲜明。

答题模板:运用反语,显得幽默风趣,讽刺了……,流露出……感情。

教材示例:《藤野先生》中“再继续写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”,“正人君子”在这里指那些反动的军阀政客们,运用反语,含辛辣的讽刺之意。

通感 特点:在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换。

作用:能突破语言的局限,构思新颖,丰富表情达意的审美情趣,起到增强文采的艺术效果。

答题模板:运用通感的修辞手法,×觉、×觉、×觉交错渲染,形象生动地写出了……,使文章具有强烈的感染力。

通感 教材示例:《紫藤萝瀑布》中“这里除了光彩,还有淡淡的芳香,香气似乎也是浅紫色的,梦幻一般轻轻地笼罩着我”运用通感的修辞手法,将嗅觉和视觉互通,花香也有了颜色,写出作者面对紫藤萝瀑布时的愉悦梦幻之感。

考点9 句段作用(2018年考)

安徽设问 (2018·安徽第12题)第⑥段独句成段,在结构上的作用是________,在内容上的作用是________。

创新设问 1.(2024·宁夏第18题)有人说文章开头两段与后文关系不大,你认为呢?请说明理由。

2.(2024·重庆B卷第15题)【探究引入段落】选文写菜地作物生长时,在第⑨段引入傅山册页中的瘦桃、古寺老桃的内容,这样安排有何作用?

第一步:审读题干,明确题目要求。注意题干中是否给出答题角度,如“结构上”“内容上”。

(八上《回忆我的母亲》教参“问题探究”)第1段在全文中起什么作用?

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

(段落位置:开头)

(答题内容)

第二步:定位句(段)在文中的位置,确定分析范围,联系上下文具体分析其作用。句段作用可根据其在文中的不同位置,从结构和内容两个方面分析。

开头 句(段) 结构上 ①开门见山,总领全文;②引出下文;③点题;④为下文做铺垫。

内容上 ①交代或点明……(如故事发生的时间、地点,写作缘由等);②设置悬念,吸引读者;③奠定文章感情基调;④以故事开头,引起读者兴趣;⑤以发问开篇,引发思考;⑥以诗词开篇,增加文采;⑦以环境描写开篇,交代故事背景,渲染气氛,烘托情感,推动情节发展。

中间 句(段) 结构上 ①承上启下;②呼应标题/开头/结尾;③埋伏笔或做铺垫,推动情节发展;④使文章脉络清晰。

内容上 ①承接上文……,引出下文……;②强调……,点明中心/引出主旨;③若是插叙段,交代……的内容/解释……的原因,丰富人物形象;④若是环境描写,渲染气氛,烘托心情,暗示人物命运。

结尾 句(段) 结构上 ①总结全文;②首尾呼应或前后照应;③点题。

内容上 ①交代……结局,揭示真相。②补充交代……,解释悬念,使情节完整,使人物形象更丰满。③点明……主旨,卒章显志/升华主题。④戛然而止,引发读者思考,留给读者想象的空间。⑤提出问题,引起读者的注意和思考。⑥以景物描写结尾,渲染……的气氛,更能烘托人物……的心情,深化主题。

结尾 句(段) 内容上 ⑦意料之外的结尾,使平淡的故事情节陡生波澜,猛烈撞击读者心灵,产生震撼人心的力量;与前文伏笔照应,使人又觉得在情理之中。⑧悲剧式结尾,令人感伤,引人深思。⑨喜剧式结尾,给人以欣慰、愉悦的感受,寄托人们对美好生活的向往;符合人们阅读的美好预期。

还要了解一些特殊句段的作用:

1.引用古今名言、古诗词、歌谣等:①丰富文章内容,增加文章文学色彩;②突出主题或突出人物形象;③激发读者阅读兴趣。

2.议论句:①直接表明作者的观点、态度;②点明人物或事件的意义;③画龙点睛,深化文章的主题思想。

3.抒情句:直接抒发作者真挚深沉的情感,引发读者的感情共鸣,使文章具有强大的感染力。

4.哲理句:含义深刻,耐人寻味,给人启迪,有时有画龙点睛的作用。

5.独句成段:①起强调作用,点明主旨、表明态度、抒发感情等;②调整节奏,使语言更加简洁、明快、有力,以突出中心;③显示文脉、贯串线索、过渡、记录人物对话等,使文章思路更加清晰。

细读第1段,结合内容具体分析:从结构上看,“勤劳一生”四个字总领全文,“回忆”二字点明题旨,引出下文。从内容上看,开篇直接点出了记叙的内容,同时直接抒发了“我”对母亲深沉的爱,引出对母亲勤劳一生的回忆;“我爱我母亲”这句话奠定了全文的感情基调,“勤劳”是对母亲高尚品质的概括。

第三步:结合全文,从表现人物心理、人物形象、主旨情感等角度总结答案。

【答案】第1段开篇点题。作者怀着对母亲深沉的爱,回忆母亲勤劳的一生。“我爱我母亲”这句话奠定了全文的感情基调;“勤劳一生”是母亲的本质特征,起总领全文的作用;“永远回忆”,既直接呼应题目,又自然地引出下文。