5.1《阿Q正传(节选)》课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.1《阿Q正传(节选)》课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 41.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

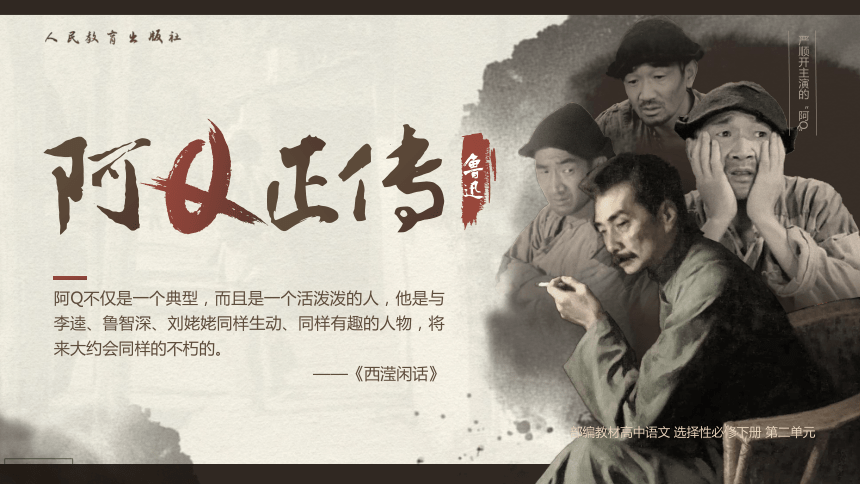

《阿Q正传》

鲁迅

阿Q不仅是一个典型,而且是一个活泼泼的人,他是与李逵、鲁智深、刘姥姥同样生动、同样有趣的人物,将来大约会同样的不朽的。

——《西滢闲话》

部编教材高中语文 选择性必修下册 第二单元

严顺开主演的“阿Q”

在旧社会的压迫之下,绝大多数人因屈辱的境遇和统治阶层思想的侵蚀而无法直面现实,沦为了那个时代的“阿Q”形象。那么,鲁迅笔下的“阿Q”究竟是一个怎样的人物?他的哪些特质能够激发人们的深刻思考?今天,我们将共同探讨鲁迅的著作——《阿Q正传》。

课程导入

学习鲁迅的作品——《阿Q正传》

了解鲁迅的生平以及作品写作的时代背景。

1.

学习目标

分析阿Q的性格特点,挖掘“精神胜利法”内涵。

2.

深度解读重要语句或段落,欣赏作品的艺术特色。

3.

关注小说喜剧表象下的悲剧意味,探讨阿Q为何具有超越时代的民族意义和价值。

4.

走进作者

1902年,他赴日本深造,起初学习医学,后来转向文艺领域,怀揣着通过文艺改造国民精神的愿望。1918年5月,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了标志着中国现代文学开端的白话小说《狂人日记》,为新兴文学运动打下了坚实的基础。

鲁迅(1881-1936)

原名周樟寿,后改名周树人,出生于浙江绍兴。他是一位伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,被视为中国文化革命的主要领导者。他的卓越才华和深刻思想深深影响了中国文化和文学的发展,被人民尊称为“民族魂”。

鲁迅的小说广泛取材于那个时代社会的种种弊端,其目的在于揭示社会之痛,唤起疗救的重视。他的杂文作品数量庞大,涵盖题材广泛,形象生动,论点尖锐,文风亦富于变化。

走进作者

《阿Q正传》是鲁迅创作的中篇小说,是中国现代文史上的不朽杰作。

代表作品

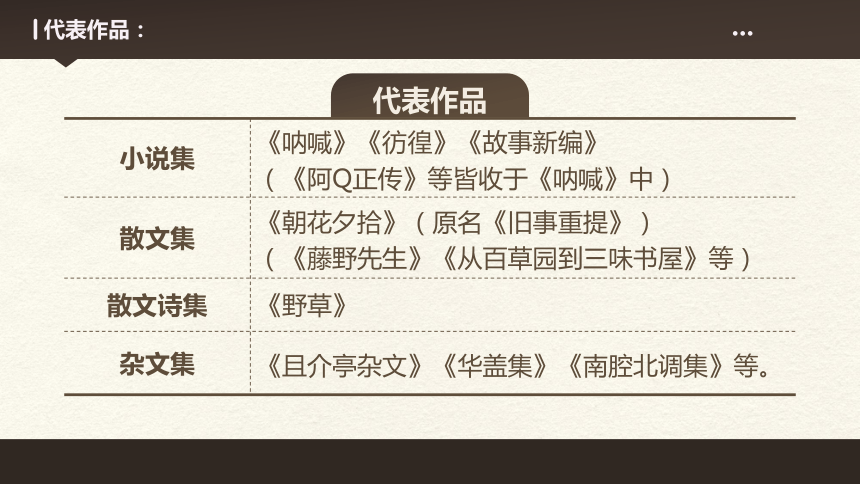

小说集 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

(《阿Q正传》等皆收于《呐喊》中)

散文集 《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

(《藤野先生》《从百草园到三味书屋》等)

散文诗集 《野草》

杂文集 《且介亭杂文》《华盖集》《南腔北调集》等。

代表作品:

自1840年鸦片战争爆发以来,封建统治阶层一方面对侵略者卑躬屈膝,展现出奴才般的姿态;另一方面则对被统治的人民施加严厉的压迫和剥削。面对帝国主义的侵略,国家已陷入割地赔款、丧失主权的境地,然而他们却仍自称“天朝”,沉溺于所谓的“东方精神文明”,并宣扬中国文明为世界所敬仰。即便国家濒临崩溃,他们仍追求精神层面的胜利。

统治者的“精神胜利策略”以及施加于民众的封建式麻痹教育,导致劳动大众忘却了压迫与屈辱,丧失了反抗与斗志,长期处于被压迫、被剥削和受毒害的境遇,沦为封建统治者的仆从和顺从者。

写作背景

封建统治阶级已经到了死亡的边缘,却追求精神上的胜利

辛亥革命于1911年爆发,尽管它终结了中国长达两千年的封建帝制,却未能激发起广大农民的觉醒,也未触及封建统治的根基和封建阶级的核心利益。部分投机者借此机会转变为“革命者”,他们借助革命政权对革命力量进行迫害,残害革命党人和革命群众。

阿Q,这位渴望变革的流浪雇工,却不幸被冒牌的革命者和反革命势力,以及伪革命政权所杀害。他本是清白无辜,而那些假革命者却犯下了罪行,无辜者命丧黄泉,而罪人却得以存活。《阿Q正传》正是在这样一个黑白颠倒的历史时刻应运而生的。

写作背景

这就是他自我欺骗、自我贬低、自我嘲讽、自我宽慰、自我沉溺于屈辱,以及妄自尊大、自我陶醉等复杂行为的集合。简而言之,面对失败和屈辱,他不敢直面现实,转而依赖虚假的胜利来精神上自我慰藉、自我麻醉,甚至迅速忘却。他的一生是一部充满屈辱与泪水的悲歌。直至最终糊里糊涂地被杀害,二十年后,在“又是好汉”的呼喊声中,他完成了最后的自我精神胜利。

“阿Q精神”:又叫精神胜利法。

“阿Q精神”是一种典型的弱者思想和精神,它在被帝国主义欺侮的半殖民地封建统治阶级中尤为显著。这种精神不仅存在于中国,也在其他国家有所体现。它是一种逃避现实、自我安慰、拒绝面对挑战和困境的心理状态。阿Q精神的出现,反映了人们在困境中寻求心理平衡和自我救赎的需求,但也提醒人们不应过分依赖这种自我安慰机制,而应积极面对现实、努力改变自身的处境。

——黄修已教授

阿Q精神

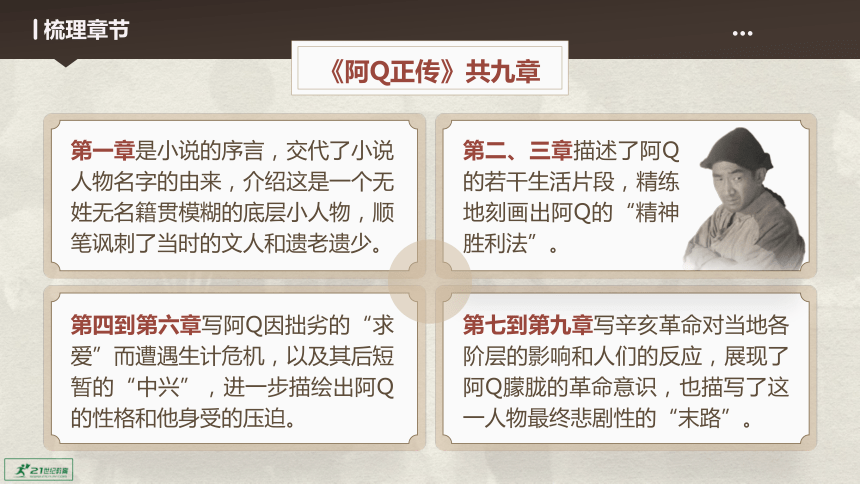

第七到第九章写辛亥革命对当地各阶层的影响和人们的反应,展现了阿Q朦胧的革命意识,也描写了这一人物最终悲剧性的“末路”。

第一章是小说的序言,交代了小说人物名字的由来,介绍这是一个无姓无名籍贯模糊的底层小人物,顺笔讽刺了当时的文人和遗老遗少。

第四到第六章写阿Q因拙劣的“求爱”而遭遇生计危机,以及其后短暂的“中兴”,进一步描绘出阿Q的性格和他身受的压迫。

梳理章节

《阿Q正传》共九章

第二、三章描述了阿Q的若干生活片段,精练地刻画出阿Q的“精神胜利法”。

梳理章节

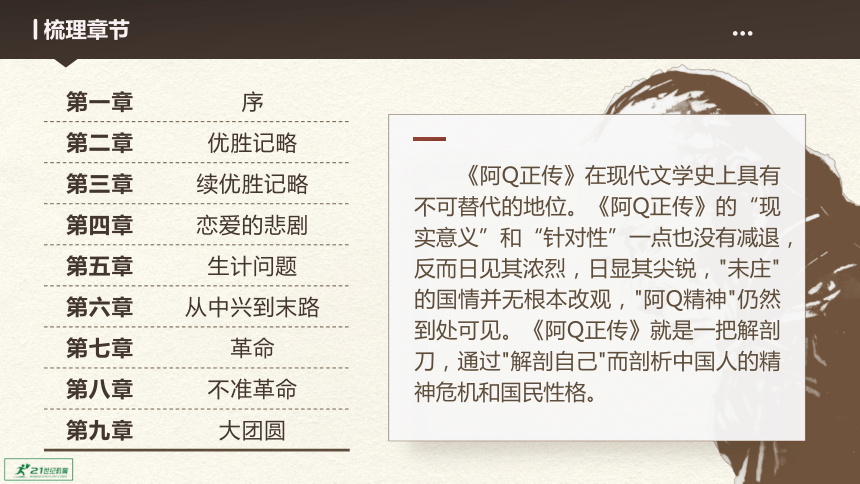

第一章 序

第二章 优胜记略

第三章 续优胜记略

第四章 恋爱的悲剧

第五章 生计问题

第六章 从中兴到末路

第七章 革命

第八章 不准革命

第九章 大团圆

《阿Q正传》在现代文学史上具有不可替代的地位。《阿Q正传》的“现实意义”和“针对性”一点也没有减退,反而日见其浓烈,日显其尖锐,"未庄"的国情并无根本改观,"阿Q精神"仍然到处可见。《阿Q正传》就是一把解剖刀,通过"解剖自己"而剖析中国人的精神危机和国民性格。

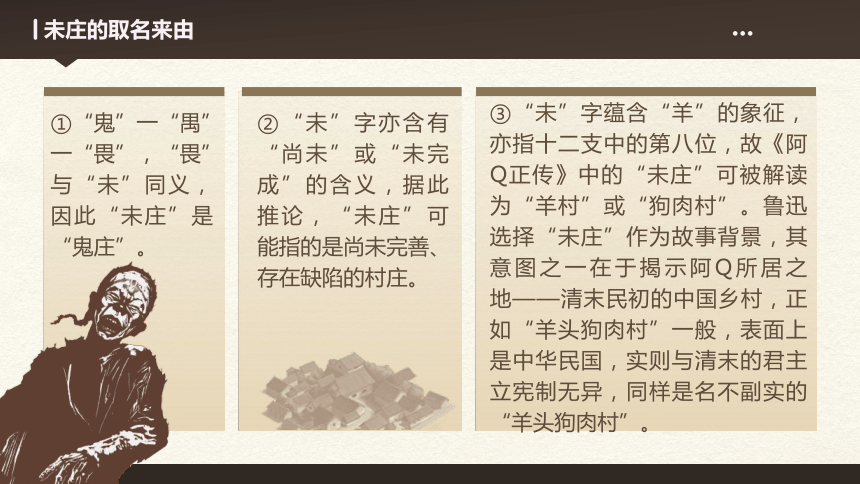

①“鬼”一“禺”一“畏”,“畏”与“未”同义,因此“未庄”是“鬼庄”。

③“未”字蕴含“羊”的象征,亦指十二支中的第八位,故《阿Q正传》中的“未庄”可被解读为“羊村”或“狗肉村”。鲁迅选择“未庄”作为故事背景,其意图之一在于揭示阿Q所居之地——清末民初的中国乡村,正如“羊头狗肉村”一般,表面上是中华民国,实则与清末的君主立宪制无异,同样是名不副实的“羊头狗肉村”。

②“未”字亦含有“尚未”或“未完成”的含义,据此推论,“未庄”可能指的是尚未完善、存在缺陷的村庄。

未庄的取名来由

阿Q的取名来由

阿Q的取名来由

①象征普遍国民性的精神。

②象形——”Q”字母的小尾巴,就像清朝人的辫子(英国人称其“big tail”)。

③阿贵的音近(绍兴口音)——”鬼“(Q为音近,取代具体,代表的是一个群体的人格品行)。

阿Q的姓名、籍贯都如此“渺茫”,说明阿Q怎样的身份和处境。

姓名与籍贯的模糊不清,显露了其社会地位的卑微。在中国农村,姓氏和宗族观念根深蒂固,势力单薄的姓氏常遭受欺凌,而显赫的大家族则常感自豪。阿Q既无姓名亦无籍贯,孤立无援,生活境遇极为凄凉。

分析阿Q形象

事件 心理、语言、动作 胜利方法

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

课文中写阿Q动手打人或被人打共有五次。请填写下面的表格。

闲人嘲讽癞疮疤

我总算被儿子打了

争论“畜生”

“虫豸”被打

打虫豸,心满意足,天下第一

参与赌钱被打

自己打自己嘴巴

和王胡较量被打

辱骂“假洋鬼子”被打

“他肯坐下去,简直还是抬举他”

“这毛虫!”“君子动口不动手!”

骂,等待挨打

自欺欺人

腹诽战术

自轻自贱

自我摧残

畏强凌弱

忘却屈辱

分析阿Q形象

阿Q被赵太爷打了嘴巴后,为什么反而“觉得赵太爷高人一等了”?

面对统治者的压迫,他已变得麻木不仁,依赖自我欺骗来寻求慰藉。在现实世界中,他屡遭失败,但在精神层面,他却不断地体验到“胜利”的错觉。当赵太爷命令他挨打后,他的想法是:“现今世道真是荒谬,儿子竟敢打父亲……”他想象着赵太爷这样一个威严的人物竟然成了自己的儿子,从而感到一种得意。

分析阿Q形象

阿Q被赵太爷打了嘴巴后,为什么反而“觉得赵太爷高人一等了”?

分析阿Q形象

一方面,他在现实中处处碰壁,饱尝辛酸;

另一方面,他又在幻想中自我安慰,自傲自足,这就是阿Q的“精神胜利法”。

他自认挨打是一种荣耀,挨打不但不能怨恨,反倒应该感激。再者,赵太爷越高人一等,他自然就越荣耀了。

阿Q生平遭受了哪两件屈辱事?阿Q认为它们是屈辱的原因是什么?

①这两次挨打都发生在阿Q被赵太爷打了嘴巴、出了名以后,他感到大家仿佛格外尊敬他,一般人不敢惹他;

②打他的两个人在阿Q看来最没资格——一个是自己藐视的人,一个是自己最厌恶的人。

分析阿Q形象

第一件屈辱事:

藐视王胡被抓住碰头。

第二件屈辱事:

辱骂“假洋鬼子”挨打。

原因:

调戏小尼姑的行为揭示了阿Q性格中的欺软怕硬特质。面对屈辱的境遇,他倾向于将责任归咎于弱势群体的小尼姑,通过调戏她来寻求心理的满足,展现自己强硬的一面。

小说中写阿Q调戏小尼姑有什么用意?

分析阿Q形象

先前比你阔绰,如今也不忘昔日荣光。

藐视“文童”的他,对城里人也嗤之以鼻,认为他们不过是虚有其表。

尽管被称为状元,但在他眼中也只是“第一个”踏足名利场的普通人罢了。

即使被打嘴巴,他也心满意足地觉得自己在精神上得胜了,这就是他的处世哲学。

在挨打前,他赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等待,态度既无奈又麻木。

调戏小尼姑时,阿Q得意洋洋的笑容背后,隐藏着深深的自卑和不安。

双重人格

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽,相而对于凶兽则显羊相。所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。” (鲁迅《华盖集》)

从阿Q的言行中可以看出他是怎样的人

分析阿Q形象

论阿Q的性格系统——学者林兴宅

质朴愚昧 狡黠圆滑

率直任性 正统卫道

自尊自大 自轻自贱

争强好胜 忍辱屈从

狭隘保守 盲目趋时

排斥异端 向往革命

憎恶权势 趋炎附势

蛮横霸道 懦弱卑怯

敏感禁忌 麻木健忘

不满现状 安于现状

双重人格

双重人格

泯灭意志

退回内心

阿Q的主要性格是“精神胜利法”。

试概括“精神胜利法”的实质,并探究其这种性格形成的原因。

精神胜利法

“精神胜利法”是对于事实上的屈辱和失败,用一种自譬自解的方法,在想象中取得精神上的满足和胜利。

实质:

形成原因

①这种精神产生于愚弱国民所处的恶劣环境和屈辱地位,源自于被压迫、被凌辱的下层人民之中。它是专制主义制度下,国民心理的一种扭曲和奴化,并非源于统治阶级自身。这种精神反映了被压迫人民在困境中的无奈、自我安慰和自我欺骗,以寻求心理上的平衡和自我保护。

②阿Q精神是一种不敢正视自身落后和不幸境遇的精神自欺,这种自欺欺人的心态并非只在东方的落后民族中存在。实际上,在历史演进过程中,只要存在个体或团体处于劣势地位,就有可能产生粉饰落后的“精神胜利法”。这是一种通过自我安慰和自我欺骗来逃避现实困境的心理机制。因此,阿Q精神并不仅仅是一种地域性或文化性的现象,更是一种普遍存在的心理现象。

阿Q的主要性格是“精神胜利法”。

试概括“精神胜利法”的实质,并探究其这种性格形成的原因。

精神胜利法

鲁迅一生致力于探究国民性格的深层问题,他以锐利的笔触,深刻剖析中国人的精神世界,对民族性格中的消极面进行了毫不留情的揭示与批判。他创作《阿Q正传》的目的,在于揭示并描绘出那些沉默国民的内在精神面貌,以此唤醒国人的自我觉醒与反思。通过阿Q这一角色,鲁迅展现了特定历史时期和环境下,国民所遭受的压迫、屈辱和心灵扭曲,同时表达了对国民奴化心理的深刻批判。这部作品是鲁迅对民族精神和国民性格反思的缩影,旨在促使人们正视自身的不足,寻求民族的自我更新与进步。

鲁迅通过精心塑造阿Q这一典型角色,深刻揭示了“精神胜利法”的种种表现,并详细阐述了其严重危害。他通过阿Q的经历,真实反映了中国底层百姓苦难、悲惨的生活状态,同时揭示了他们的愚昧与落后。鲁迅以此警示人们,旨在改良这种悲惨的命运,唤醒人们的觉醒意识。他希望通过自己的作品,激发民众对自身状况的反思,并寻求积极的改变。鲁迅的创作不仅是对民族精神的反思与批判,更是对国民性格改良的呼唤与期待。

探讨鲁迅塑造阿Q的真正意图。

写作意图

阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

这篇小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言,进行讽刺、挖苦、调侃。请仔细品读下列句子中标黄的词,体会其中的意蕴。

品味语言

1.

①“闲人”的“得胜”表明这帮人在欺凌弱小上心满意足,在打斗中充分达到了侮辱的目的;

②而阿Q也“得胜”了,虽然实际上被欺侮,但精神上毕竟胜利了,因为他认为是老子被儿子打了,他占了上风。

品味语言

阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

1.

但真所谓“塞翁失马安知非福”罢,阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。

品味语言

这篇小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言,进行讽刺、挖苦、调侃。请仔细品读下列句子中标黄的词,体会其中的意蕴。

2.

但真所谓“塞翁失马安知非福”罢,阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。

①表面上看,“不幸”与“赢”自相矛盾,但实际上,阿Q赢钱是幸运的,赢反而成了不幸的根源,可见那是一个黑白颠倒的世界!

②“倒几乎失败”,阿Q这一次面临真正失败的考验,但他的精神胜利法又一次神奇地发挥了作用。连这样的失败都没有使阿Q精神失效,可见他已经“病入膏肓”,无可救药了。

品味语言

2.

“九分”是作者在文中巧妙运用的词语,带有一种幽默的意味。在这里,“九分”并非字面意义上的九分,而是用来讽刺和鄙夷酒店里那些人的心态和灵魂。这些人因为自己没有像阿Q那样亲自动手调戏小尼姑,觉得不尽兴,仅获得了一种不足够满意的快感,因而只感到“九分得意”。这种表达反映了当时社会人们之间的冷漠和缺乏同情心。这种讽刺揭示了那个时代人们的病态心理和行为模式,进一步凸显了作者对当时社会的批判态度。

阿Q“十分得意地笑”,店里人“九分得意地笑”,这是为什么?揭示了一种怎样的社会现象

品味语言

通过对阿Q的语言、心理和行为等方面的细致描写,鲁迅成功地刻画了阿Q这一角色,展现了其典型的“精神胜利法”表现。这种精神胜利法反映了当时国民普遍存在的病态心理,揭示了国民性格中的劣根性。鲁迅意在通过描绘阿Q这一角色,揭示出沉默国民的内在灵魂,暴露国民的弱点,并揭示当时社会的病态现象。他希望通过自己的作品能够引起社会的关注和疗救,促使人们正视自身的问题,寻求民族的自我更新与进步。鲁迅的深刻思考和锐利笔触,为我们提供了对民族精神和国民性格的宝贵反思与批判。

归纳主题

《阿Q正传》

鲁迅

阿Q不仅是一个典型,而且是一个活泼泼的人,他是与李逵、鲁智深、刘姥姥同样生动、同样有趣的人物,将来大约会同样的不朽的。

——《西滢闲话》

部编教材高中语文 选择性必修下册 第二单元

严顺开主演的“阿Q”

在旧社会的压迫之下,绝大多数人因屈辱的境遇和统治阶层思想的侵蚀而无法直面现实,沦为了那个时代的“阿Q”形象。那么,鲁迅笔下的“阿Q”究竟是一个怎样的人物?他的哪些特质能够激发人们的深刻思考?今天,我们将共同探讨鲁迅的著作——《阿Q正传》。

课程导入

学习鲁迅的作品——《阿Q正传》

了解鲁迅的生平以及作品写作的时代背景。

1.

学习目标

分析阿Q的性格特点,挖掘“精神胜利法”内涵。

2.

深度解读重要语句或段落,欣赏作品的艺术特色。

3.

关注小说喜剧表象下的悲剧意味,探讨阿Q为何具有超越时代的民族意义和价值。

4.

走进作者

1902年,他赴日本深造,起初学习医学,后来转向文艺领域,怀揣着通过文艺改造国民精神的愿望。1918年5月,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了标志着中国现代文学开端的白话小说《狂人日记》,为新兴文学运动打下了坚实的基础。

鲁迅(1881-1936)

原名周樟寿,后改名周树人,出生于浙江绍兴。他是一位伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,被视为中国文化革命的主要领导者。他的卓越才华和深刻思想深深影响了中国文化和文学的发展,被人民尊称为“民族魂”。

鲁迅的小说广泛取材于那个时代社会的种种弊端,其目的在于揭示社会之痛,唤起疗救的重视。他的杂文作品数量庞大,涵盖题材广泛,形象生动,论点尖锐,文风亦富于变化。

走进作者

《阿Q正传》是鲁迅创作的中篇小说,是中国现代文史上的不朽杰作。

代表作品

小说集 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

(《阿Q正传》等皆收于《呐喊》中)

散文集 《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

(《藤野先生》《从百草园到三味书屋》等)

散文诗集 《野草》

杂文集 《且介亭杂文》《华盖集》《南腔北调集》等。

代表作品:

自1840年鸦片战争爆发以来,封建统治阶层一方面对侵略者卑躬屈膝,展现出奴才般的姿态;另一方面则对被统治的人民施加严厉的压迫和剥削。面对帝国主义的侵略,国家已陷入割地赔款、丧失主权的境地,然而他们却仍自称“天朝”,沉溺于所谓的“东方精神文明”,并宣扬中国文明为世界所敬仰。即便国家濒临崩溃,他们仍追求精神层面的胜利。

统治者的“精神胜利策略”以及施加于民众的封建式麻痹教育,导致劳动大众忘却了压迫与屈辱,丧失了反抗与斗志,长期处于被压迫、被剥削和受毒害的境遇,沦为封建统治者的仆从和顺从者。

写作背景

封建统治阶级已经到了死亡的边缘,却追求精神上的胜利

辛亥革命于1911年爆发,尽管它终结了中国长达两千年的封建帝制,却未能激发起广大农民的觉醒,也未触及封建统治的根基和封建阶级的核心利益。部分投机者借此机会转变为“革命者”,他们借助革命政权对革命力量进行迫害,残害革命党人和革命群众。

阿Q,这位渴望变革的流浪雇工,却不幸被冒牌的革命者和反革命势力,以及伪革命政权所杀害。他本是清白无辜,而那些假革命者却犯下了罪行,无辜者命丧黄泉,而罪人却得以存活。《阿Q正传》正是在这样一个黑白颠倒的历史时刻应运而生的。

写作背景

这就是他自我欺骗、自我贬低、自我嘲讽、自我宽慰、自我沉溺于屈辱,以及妄自尊大、自我陶醉等复杂行为的集合。简而言之,面对失败和屈辱,他不敢直面现实,转而依赖虚假的胜利来精神上自我慰藉、自我麻醉,甚至迅速忘却。他的一生是一部充满屈辱与泪水的悲歌。直至最终糊里糊涂地被杀害,二十年后,在“又是好汉”的呼喊声中,他完成了最后的自我精神胜利。

“阿Q精神”:又叫精神胜利法。

“阿Q精神”是一种典型的弱者思想和精神,它在被帝国主义欺侮的半殖民地封建统治阶级中尤为显著。这种精神不仅存在于中国,也在其他国家有所体现。它是一种逃避现实、自我安慰、拒绝面对挑战和困境的心理状态。阿Q精神的出现,反映了人们在困境中寻求心理平衡和自我救赎的需求,但也提醒人们不应过分依赖这种自我安慰机制,而应积极面对现实、努力改变自身的处境。

——黄修已教授

阿Q精神

第七到第九章写辛亥革命对当地各阶层的影响和人们的反应,展现了阿Q朦胧的革命意识,也描写了这一人物最终悲剧性的“末路”。

第一章是小说的序言,交代了小说人物名字的由来,介绍这是一个无姓无名籍贯模糊的底层小人物,顺笔讽刺了当时的文人和遗老遗少。

第四到第六章写阿Q因拙劣的“求爱”而遭遇生计危机,以及其后短暂的“中兴”,进一步描绘出阿Q的性格和他身受的压迫。

梳理章节

《阿Q正传》共九章

第二、三章描述了阿Q的若干生活片段,精练地刻画出阿Q的“精神胜利法”。

梳理章节

第一章 序

第二章 优胜记略

第三章 续优胜记略

第四章 恋爱的悲剧

第五章 生计问题

第六章 从中兴到末路

第七章 革命

第八章 不准革命

第九章 大团圆

《阿Q正传》在现代文学史上具有不可替代的地位。《阿Q正传》的“现实意义”和“针对性”一点也没有减退,反而日见其浓烈,日显其尖锐,"未庄"的国情并无根本改观,"阿Q精神"仍然到处可见。《阿Q正传》就是一把解剖刀,通过"解剖自己"而剖析中国人的精神危机和国民性格。

①“鬼”一“禺”一“畏”,“畏”与“未”同义,因此“未庄”是“鬼庄”。

③“未”字蕴含“羊”的象征,亦指十二支中的第八位,故《阿Q正传》中的“未庄”可被解读为“羊村”或“狗肉村”。鲁迅选择“未庄”作为故事背景,其意图之一在于揭示阿Q所居之地——清末民初的中国乡村,正如“羊头狗肉村”一般,表面上是中华民国,实则与清末的君主立宪制无异,同样是名不副实的“羊头狗肉村”。

②“未”字亦含有“尚未”或“未完成”的含义,据此推论,“未庄”可能指的是尚未完善、存在缺陷的村庄。

未庄的取名来由

阿Q的取名来由

阿Q的取名来由

①象征普遍国民性的精神。

②象形——”Q”字母的小尾巴,就像清朝人的辫子(英国人称其“big tail”)。

③阿贵的音近(绍兴口音)——”鬼“(Q为音近,取代具体,代表的是一个群体的人格品行)。

阿Q的姓名、籍贯都如此“渺茫”,说明阿Q怎样的身份和处境。

姓名与籍贯的模糊不清,显露了其社会地位的卑微。在中国农村,姓氏和宗族观念根深蒂固,势力单薄的姓氏常遭受欺凌,而显赫的大家族则常感自豪。阿Q既无姓名亦无籍贯,孤立无援,生活境遇极为凄凉。

分析阿Q形象

事件 心理、语言、动作 胜利方法

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

课文中写阿Q动手打人或被人打共有五次。请填写下面的表格。

闲人嘲讽癞疮疤

我总算被儿子打了

争论“畜生”

“虫豸”被打

打虫豸,心满意足,天下第一

参与赌钱被打

自己打自己嘴巴

和王胡较量被打

辱骂“假洋鬼子”被打

“他肯坐下去,简直还是抬举他”

“这毛虫!”“君子动口不动手!”

骂,等待挨打

自欺欺人

腹诽战术

自轻自贱

自我摧残

畏强凌弱

忘却屈辱

分析阿Q形象

阿Q被赵太爷打了嘴巴后,为什么反而“觉得赵太爷高人一等了”?

面对统治者的压迫,他已变得麻木不仁,依赖自我欺骗来寻求慰藉。在现实世界中,他屡遭失败,但在精神层面,他却不断地体验到“胜利”的错觉。当赵太爷命令他挨打后,他的想法是:“现今世道真是荒谬,儿子竟敢打父亲……”他想象着赵太爷这样一个威严的人物竟然成了自己的儿子,从而感到一种得意。

分析阿Q形象

阿Q被赵太爷打了嘴巴后,为什么反而“觉得赵太爷高人一等了”?

分析阿Q形象

一方面,他在现实中处处碰壁,饱尝辛酸;

另一方面,他又在幻想中自我安慰,自傲自足,这就是阿Q的“精神胜利法”。

他自认挨打是一种荣耀,挨打不但不能怨恨,反倒应该感激。再者,赵太爷越高人一等,他自然就越荣耀了。

阿Q生平遭受了哪两件屈辱事?阿Q认为它们是屈辱的原因是什么?

①这两次挨打都发生在阿Q被赵太爷打了嘴巴、出了名以后,他感到大家仿佛格外尊敬他,一般人不敢惹他;

②打他的两个人在阿Q看来最没资格——一个是自己藐视的人,一个是自己最厌恶的人。

分析阿Q形象

第一件屈辱事:

藐视王胡被抓住碰头。

第二件屈辱事:

辱骂“假洋鬼子”挨打。

原因:

调戏小尼姑的行为揭示了阿Q性格中的欺软怕硬特质。面对屈辱的境遇,他倾向于将责任归咎于弱势群体的小尼姑,通过调戏她来寻求心理的满足,展现自己强硬的一面。

小说中写阿Q调戏小尼姑有什么用意?

分析阿Q形象

先前比你阔绰,如今也不忘昔日荣光。

藐视“文童”的他,对城里人也嗤之以鼻,认为他们不过是虚有其表。

尽管被称为状元,但在他眼中也只是“第一个”踏足名利场的普通人罢了。

即使被打嘴巴,他也心满意足地觉得自己在精神上得胜了,这就是他的处世哲学。

在挨打前,他赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等待,态度既无奈又麻木。

调戏小尼姑时,阿Q得意洋洋的笑容背后,隐藏着深深的自卑和不安。

双重人格

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽,相而对于凶兽则显羊相。所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。” (鲁迅《华盖集》)

从阿Q的言行中可以看出他是怎样的人

分析阿Q形象

论阿Q的性格系统——学者林兴宅

质朴愚昧 狡黠圆滑

率直任性 正统卫道

自尊自大 自轻自贱

争强好胜 忍辱屈从

狭隘保守 盲目趋时

排斥异端 向往革命

憎恶权势 趋炎附势

蛮横霸道 懦弱卑怯

敏感禁忌 麻木健忘

不满现状 安于现状

双重人格

双重人格

泯灭意志

退回内心

阿Q的主要性格是“精神胜利法”。

试概括“精神胜利法”的实质,并探究其这种性格形成的原因。

精神胜利法

“精神胜利法”是对于事实上的屈辱和失败,用一种自譬自解的方法,在想象中取得精神上的满足和胜利。

实质:

形成原因

①这种精神产生于愚弱国民所处的恶劣环境和屈辱地位,源自于被压迫、被凌辱的下层人民之中。它是专制主义制度下,国民心理的一种扭曲和奴化,并非源于统治阶级自身。这种精神反映了被压迫人民在困境中的无奈、自我安慰和自我欺骗,以寻求心理上的平衡和自我保护。

②阿Q精神是一种不敢正视自身落后和不幸境遇的精神自欺,这种自欺欺人的心态并非只在东方的落后民族中存在。实际上,在历史演进过程中,只要存在个体或团体处于劣势地位,就有可能产生粉饰落后的“精神胜利法”。这是一种通过自我安慰和自我欺骗来逃避现实困境的心理机制。因此,阿Q精神并不仅仅是一种地域性或文化性的现象,更是一种普遍存在的心理现象。

阿Q的主要性格是“精神胜利法”。

试概括“精神胜利法”的实质,并探究其这种性格形成的原因。

精神胜利法

鲁迅一生致力于探究国民性格的深层问题,他以锐利的笔触,深刻剖析中国人的精神世界,对民族性格中的消极面进行了毫不留情的揭示与批判。他创作《阿Q正传》的目的,在于揭示并描绘出那些沉默国民的内在精神面貌,以此唤醒国人的自我觉醒与反思。通过阿Q这一角色,鲁迅展现了特定历史时期和环境下,国民所遭受的压迫、屈辱和心灵扭曲,同时表达了对国民奴化心理的深刻批判。这部作品是鲁迅对民族精神和国民性格反思的缩影,旨在促使人们正视自身的不足,寻求民族的自我更新与进步。

鲁迅通过精心塑造阿Q这一典型角色,深刻揭示了“精神胜利法”的种种表现,并详细阐述了其严重危害。他通过阿Q的经历,真实反映了中国底层百姓苦难、悲惨的生活状态,同时揭示了他们的愚昧与落后。鲁迅以此警示人们,旨在改良这种悲惨的命运,唤醒人们的觉醒意识。他希望通过自己的作品,激发民众对自身状况的反思,并寻求积极的改变。鲁迅的创作不仅是对民族精神的反思与批判,更是对国民性格改良的呼唤与期待。

探讨鲁迅塑造阿Q的真正意图。

写作意图

阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

这篇小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言,进行讽刺、挖苦、调侃。请仔细品读下列句子中标黄的词,体会其中的意蕴。

品味语言

1.

①“闲人”的“得胜”表明这帮人在欺凌弱小上心满意足,在打斗中充分达到了侮辱的目的;

②而阿Q也“得胜”了,虽然实际上被欺侮,但精神上毕竟胜利了,因为他认为是老子被儿子打了,他占了上风。

品味语言

阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

1.

但真所谓“塞翁失马安知非福”罢,阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。

品味语言

这篇小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言,进行讽刺、挖苦、调侃。请仔细品读下列句子中标黄的词,体会其中的意蕴。

2.

但真所谓“塞翁失马安知非福”罢,阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。

①表面上看,“不幸”与“赢”自相矛盾,但实际上,阿Q赢钱是幸运的,赢反而成了不幸的根源,可见那是一个黑白颠倒的世界!

②“倒几乎失败”,阿Q这一次面临真正失败的考验,但他的精神胜利法又一次神奇地发挥了作用。连这样的失败都没有使阿Q精神失效,可见他已经“病入膏肓”,无可救药了。

品味语言

2.

“九分”是作者在文中巧妙运用的词语,带有一种幽默的意味。在这里,“九分”并非字面意义上的九分,而是用来讽刺和鄙夷酒店里那些人的心态和灵魂。这些人因为自己没有像阿Q那样亲自动手调戏小尼姑,觉得不尽兴,仅获得了一种不足够满意的快感,因而只感到“九分得意”。这种表达反映了当时社会人们之间的冷漠和缺乏同情心。这种讽刺揭示了那个时代人们的病态心理和行为模式,进一步凸显了作者对当时社会的批判态度。

阿Q“十分得意地笑”,店里人“九分得意地笑”,这是为什么?揭示了一种怎样的社会现象

品味语言

通过对阿Q的语言、心理和行为等方面的细致描写,鲁迅成功地刻画了阿Q这一角色,展现了其典型的“精神胜利法”表现。这种精神胜利法反映了当时国民普遍存在的病态心理,揭示了国民性格中的劣根性。鲁迅意在通过描绘阿Q这一角色,揭示出沉默国民的内在灵魂,暴露国民的弱点,并揭示当时社会的病态现象。他希望通过自己的作品能够引起社会的关注和疗救,促使人们正视自身的问题,寻求民族的自我更新与进步。鲁迅的深刻思考和锐利笔触,为我们提供了对民族精神和国民性格的宝贵反思与批判。

归纳主题