2*《孔雀东南飞并序》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2*《孔雀东南飞并序》课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 10:54:43 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

部编教材高中语文 选择性必修(下册) 第一单元

枝枝相覆盖,叶叶相交通。中有双飞鸟,自名为鸳鸯,仰头相向鸣,夜夜达五更。

课堂导入

怀宁县小市镇的小吏港是千古爱情绝唱《孔雀东南飞》故事的发源地。焦仲卿与刘兰芝合葬的墓,当地百姓称之为“孔雀坟”。后来,怀宁县人民政府对这座墓进行了修缮,并立碑题字“汉焦仲卿刘兰芝之墓”。今天,我们一起学习这首东汉末年的爱情挽歌,感受其深沉的情感与永恒的魅力。

了解作者及写作背景,了解乐府诗等文学知识。

1

梳理行文脉络,概括人物形象特点。

2

赏析赋、比、兴等艺术手法。

3

探究爱情悲剧的原因,认识封建礼教的罪恶。

4

学习目标

《孔雀东南飞》选自南朝陈代徐陵编纂的《玉台新咏》卷一,原题为《古诗为焦仲卿妻作》。这首诗是我国古代现存最早的一部长篇叙事诗,也是古乐府民歌的经典代表之一。它与北朝的《木兰诗》并称为“乐府双璧”,同时与《木兰诗》及唐代韦庄的《秦妇吟》并列为“乐府三绝”,在中国文学史上占据着重要地位。

作品介绍

南朝陈代文学家徐陵,自幼好学,八岁便能作文章,广泛涉猎经史,且善于辞令。梁朝时,曾任东宫学士,并两次出使北朝。入陈后,历任尚书左仆射、丹阳尹、中书监等职,负责起草朝廷的重要文书。他的诗赋风格多为淫靡绮丽,与庾信并称为宫体诗的代表作家,时人称其诗风为“徐庾体”。他编选的《玉台新咏》共十卷,是我国现存较早的诗歌总集之一,在文学史上具有重要地位。

走近作者

徐陵(507-583),字孝穆,今山东郯城人。

故事发生在“汉末建安年间”。当时,儒家伦理纲常占据了主导地位,并发展得极为完善和严密。在婚姻制度方面,推行了诸如“天下无不是之父母”“七出”等教条。这个故事是基于真人真事创作而成的。在那个时代,封建伦理的束缚剥夺了人们的婚姻自由,导致无数殉情悲剧的上演。正因如此,这一事件引发了人们的深切感伤,于是创作了这首诗歌以寄托哀思。

故事背景

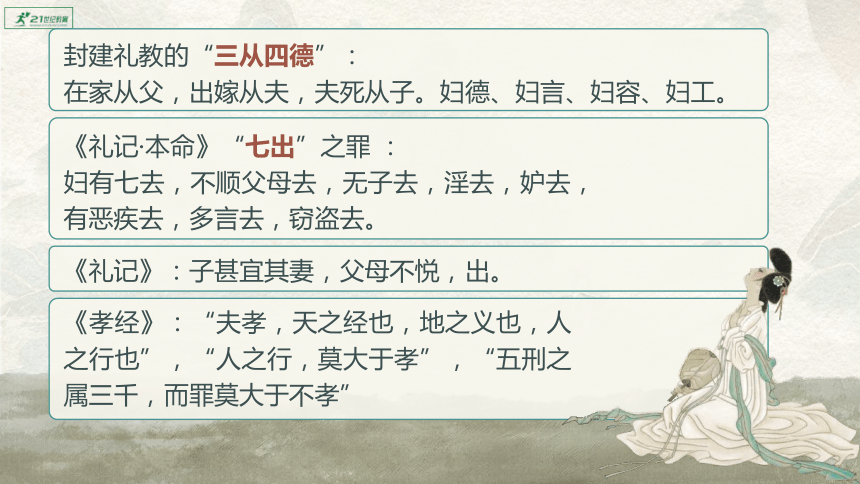

封建礼教的“三从四德”:

在家从父,出嫁从夫,夫死从子。妇德、妇言、妇容、妇工。

《礼记·本命》“七出”之罪 :

妇有七去,不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。

《礼记》:子甚宜其妻,父母不悦,出。

《孝经》:“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也”,“人之行,莫大于孝”,“五刑之属三千,而罪莫大于不孝”

文体知识

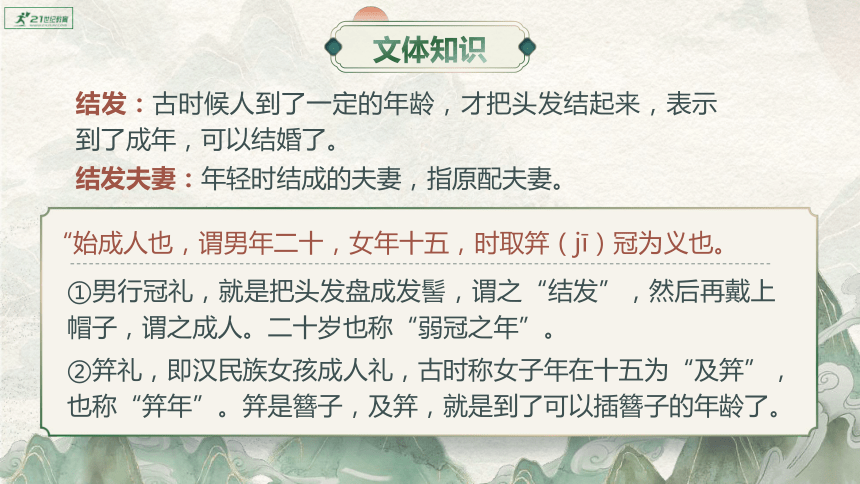

结发:古时候人到了一定的年龄,才把头发结起来,表示到了成年,可以结婚了。

结发夫妻:年轻时结成的夫妻,指原配夫妻。

40

“始成人也,谓男年二十,女年十五,时取笄(jī)冠为义也。

②笄礼,即汉民族女孩成人礼,古时称女子年在十五为“及笄”,也称“笄年”。笄是簪子,及笄,就是到了可以插簪子的年龄了。

①男行冠礼,就是把头发盘成发髻,谓之“结发”,然后再戴上帽子,谓之成人。二十岁也称“弱冠之年”。

先秦时,人们在日常生活中普遍采用跪坐形,很早就有用席子来铺垫的习惯,就是所谓的席地而坐,即以席为坐具。

秦汉时,床榻开始成为坐具。汉时的床榻比较低。床一般较笨重,多是室内固定家具;榻一般较轻便,多是待客的临时用具,过后收藏。

床、榻:古代坐具

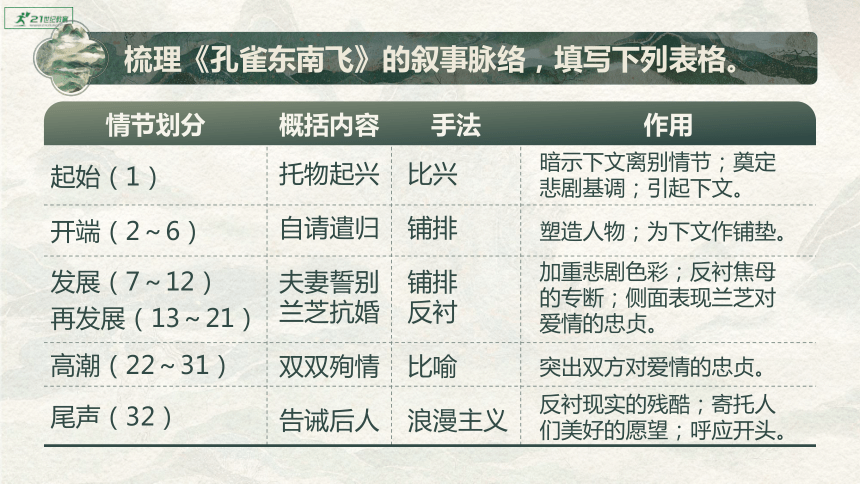

情节划分 概括内容 手法 作用

起始(1)

开端(2~6)

发展(7~12) 再发展(13~21)

高潮(22~31)

尾声(32)

梳理《孔雀东南飞》的叙事脉络,填写下列表格。

托物起兴

自请遣归

夫妻誓别

兰芝抗婚

双双殉情

告诫后人

比兴

铺排

铺排

反衬

比喻

浪漫主义

暗示下文离别情节;奠定悲剧基调;引起下文。

塑造人物;为下文作铺垫。

加重悲剧色彩;反衬焦母的专断;侧面表现兰芝对爱情的忠贞。

突出双方对爱情的忠贞。

反衬现实的残酷;寄托人们美好的愿望;呼应开头。

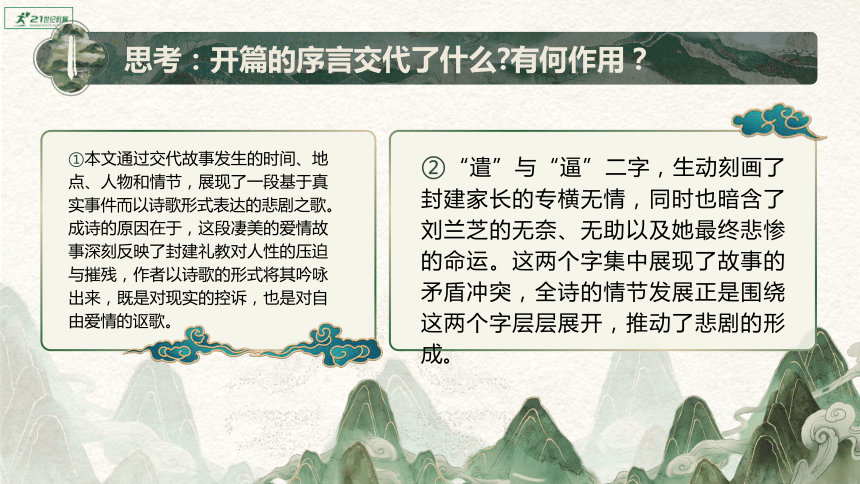

思考:开篇的序言交代了什么 有何作用?

②“遣”与“逼”二字,生动刻画了封建家长的专横无情,同时也暗含了刘兰芝的无奈、无助以及她最终悲惨的命运。这两个字集中展现了故事的矛盾冲突,全诗的情节发展正是围绕这两个字层层展开,推动了悲剧的形成。

①本文通过交代故事发生的时间、地点、人物和情节,展现了一段基于真实事件而以诗歌形式表达的悲剧之歌。成诗的原因在于,这段凄美的爱情故事深刻反映了封建礼教对人性的压迫与摧残,作者以诗歌的形式将其吟咏出来,既是对现实的控诉,也是对自由爱情的讴歌。

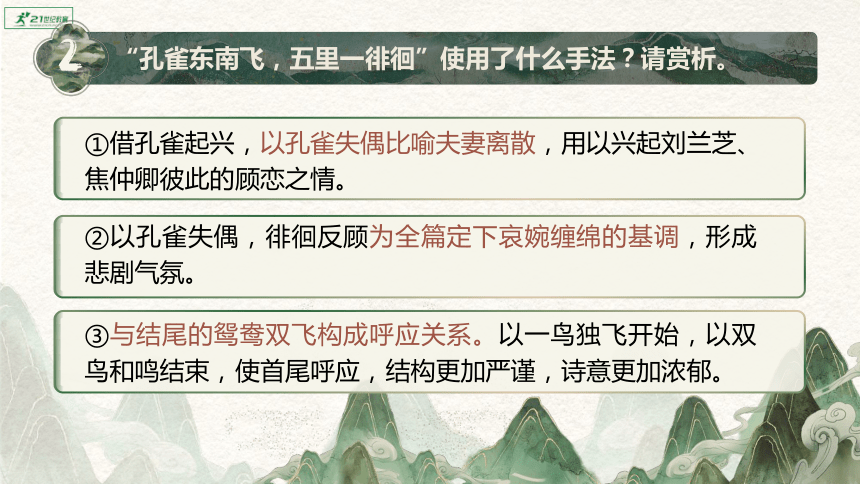

“孔雀东南飞,五里一徘徊”使用了什么手法?请赏析。

①借孔雀起兴,以孔雀失偶比喻夫妻离散,用以兴起刘兰芝、焦仲卿彼此的顾恋之情。

②以孔雀失偶,徘徊反顾为全篇定下哀婉缠绵的基调,形成悲剧气氛。

③与结尾的鸳鸯双飞构成呼应关系。以一鸟独飞开始,以双鸟和鸣结束,使首尾呼应,结构更加严谨,诗意更加浓郁。

诗歌以刘兰芝自请遣归的陈词讲起,有何用意?

②证明了焦母对她的责难是毫无道理;

③直接揭示出她与焦母之间的矛盾。

①从陈词可以看出刘兰芝有着良好的家庭教养及文化修养,是个多才多艺的女子;

刘兰芝的陈词从13岁说到17岁,一一道来是否繁琐?

不繁琐。这里使用了铺陈的手法。

①内容:按时间顺序铺叙了刘兰芝的家教和修养。

②人物:强调兰芝从小聪慧能干、多才多艺、很有教养。

③为下文刘兰芝“无偏斜”“无罪过”却被逐的情节作铺垫,突出刘兰芝的无辜和委屈,暗示焦母逐走媳妇的无理。

在焦仲卿与其母亲的对话中,可看出两人怎样的形象?

①初次展现出焦仲卿懦弱的性格。他虽然很爱刘兰芝,对爱情忠贞不二,但在母亲的逼迫下,他不敢反抗,只好休了刘兰芝,但他对未来还抱有一丝幻想。

②塑造了一个专断蛮横、顽固而有心计的封建家长形象。

“被遣”在封建时代对女子意味着极大的侮辱,那么兰芝辞别夫家时为什么要严妆以待呢?

①这是兰芝在内心和行动上对婆婆长者权威的无声反抗;

②表现出兰芝复杂的心情,既有对丈夫的留恋不舍,又有离开时的果断刚强;

③风光而来,体面而去,面对无端的挑剔和指责,兰芝不卑不亢,从容镇定,表现出她的坚强与沉着。

写刘兰芝与婆婆、小姑告别有什么作用?请结合人物性格分析。

①与婆婆告别:表现了她从容镇定,不卑不亢,“本自无教训,兼愧贵家子”这番话表面上是自谦自责,实际上是柔中寓刚,与那个“怒不止”的婆婆在修养和性格上形成鲜明对照。

②与小姑告别时“泪落连珠子”,是因为她亲眼看着小姑长大,如今却要分别,悲伤之情油然而生。这泪水中既饱含了与小姑朝夕相伴的深厚感情,也夹杂着对自己无故被遣归的愤懑与委屈。刘兰芝倔强而善良的性格,以及她对小姑和焦仲卿难以割舍的深情,在这一刻得到了细腻而深刻的展现。

刘兰芝回到娘家之后,让母亲拒绝了前来提亲的人,却慨然应允了阿兄的提婚,她为什么有截然不同的态度呢

①对阿兄的性格、为人了如指掌,她知道哀求没有用。

②她的突然允诺,实则是对未来彻底绝望的体现,是在冷静中下定决心,以死亡来抗议残酷的封建势力。因此,表面看似突然而决绝,实质却是经过深思熟虑后的选择。

③这符合其性格特点,也是她忠于爱情、反抗封建礼教的表现。

①极言聘金之重、聘礼之丰。集中反映了汉乐府诗长于铺陈的特点,极写太守家办喜事的豪华排场,送聘礼的队伍之盛,送的彩礼之多,十分气派和热闹。

②反衬刘兰芝不慕富贵、不移情志的品德和节操,也照应前兄“足以荣汝身”的说法。

③以乐景衬悲情,太守家的喜与刘兰芝悲形成鲜明的对比,强化了悲剧效果。

作者运用铺陈和排比渲染太守家对婚事的排场,有何用意?

①“贺卿得高迁”表达了焦仲卿对刘兰芝的讥讽和怨恨,但实际上这句反语正反映了他对刘兰芝的深情。

②焦仲卿又急又怒,再用“磐石”“蒲苇”的比喻来责备刘兰芝改变初衷。

③对后文两人定下生死之约起到了一定的激发作用,推动了情节发展,使故事曲折起伏。

夫妻重逢,焦仲卿的一番激愤之词对情节发展有何作用?

“今日大风寒,寒风摧树木,严霜结庭兰”,此处环境描写有何象征含义?

①“大风”“严霜”表现环境的凄凉;

②以悲景衬悲情,暗示人物内心悲凉的心情,为下文焦仲卿的殉情做铺垫。

③树木、庭兰象征焦、刘二人的美好感情,大风、严霜象征摧残她们的封建家长制度。

兰芝和仲卿相约“黄泉下相见”,兰芝死时毫不犹豫,仲卿却“上堂拜阿母”“徘徊庭树下”之后才“自挂东南枝”,为什么?

①兰芝早已看透封建家长制的本质,这是她坚强的性格所不能忍受的,所以她离开时毫不犹豫。

②仲卿身为“大家子”,他生性懦弱但又孝顺母亲,所以他有一个彷徨的过程,但是由于对爱情的忠贞,使他也富有了叛逆精神。

结尾在写法上有何特点?

①“松柏”“梧桐”象征两人的爱情天长地久,反映了人们对理想爱情的追求。

②“鸳鸯对鸣”的结尾与“孔雀徘徊”的起兴相互呼应,这一结尾巧妙地融合了现实主义与浪漫主义,深刻展现了焦、刘二人忠贞不渝的爱情,寄托了人们对美满婚姻的热切向往,同时也强烈表达了对封建家长制的抗议与反叛。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

①多才多艺、有教养:十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。

②聪明美丽:著我绣夹裙,事事四五通。足下……精妙世无双。

③勤劳能干:“十三能织素,十四学裁衣”“鸡鸣入机织,夜夜不得息”“三日断五匹”。

刘兰芝

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

刘兰芝

④善良、有修养、识大体:会弹箜篌、诵诗书,对焦母谦逊有礼、不卑不亢;善良友爱,与小姑话别时,“泪落连珠子”。

⑤坚强忠贞:惜别时留下箱笼,分手时以蒲苇为喻发出“黄泉下相见”的铮铮誓约,表现了她倔强、坚贞、不慕富贵。

⑥有主见、敢于抗争:不同意仲卿“复来还”的幻想,慨然允诺太守家的求婚,这表明了她对封建势力的本质有着清醒的认识和透彻的了解。揽裙脱丝履,举身赴清池。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

焦仲卿

① 忠于爱情:“结发同枕席,黄泉共为友”,他对兰芝的感情始终深厚而坚定。

② 性格中有软弱的一面,面对破坏他爱情与幸福的母亲,他不敢直接反抗,违心地送走兰芝。然而,他对兰芝的深爱却未曾改变,因此寄希望于“不久当归还,还必相迎取”,试图以此安慰自己和兰芝。

③ 具有抗争意识,当团圆的希望彻底破灭后,他敢于违背封建礼教中“不孝有三,无后为大”的观念,选择“自挂东南枝”。与兰芝一样,他的行为充满了对封建制度的叛逆精神。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

焦母是封建家长制、封建礼教的代表。

① 挑剔苛刻:三日才织五匹布,大人因此嫌慢。并非织布速度慢,而是君家的妇人难以伺候。

② 蛮横专断:这妇人毫无礼节,行为全凭自己做主。我心中早已积怨,你又怎能自由行动?阿母听闻后,拍床大怒。小子毫无畏惧,怎敢帮妇人说话?我已失去恩情,自然不会再答应与你相守。

③ 软硬兼施:东家有位贤良女子,名叫秦罗敷。她的容貌体态无可比拟,阿母已为你向她提亲。你应尽快将兰芝送走,送走后切勿再留她在家。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

刘兄也是封建家长制、封建礼教的代表。

①自私横暴:我有亲父兄,性行暴如雷。恐不任我意,逆以煎我怀。(侧面描写)

②蛮横、独断专行、威逼利诱、趋炎附势:阿兄得闻之,怅然心中烦。举言谓阿妹,作计何不量。先嫁得府吏,后嫁得郎君。否泰如天地,足以荣汝身。不嫁义郎体,其往欲何云。(正面描写)

造成焦刘夫妻婚姻悲剧的原因有哪些?

汉朝统治者为了稳固新建立的封建制度,通过推行独尊儒术,将诸子百家之一的儒学改造为服务于封建统治的礼法体系。董仲舒提出的“三纲”,即君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,将权力层层集中到君王手中,而女性则沦为社会最底层的群体。“媒妁之言、父母之命”被视为婚姻生活的最高准则和绝对权威。

①时代背景:

《礼记·本命》中记载:“妇有七去:不顺父母者逐,无子者逐,淫乱者逐,妒忌者逐,有恶疾者逐,多言者逐,窃盗者逐。”

《礼记》还规定:“即使儿子非常喜爱自己的妻子,但若父母不满意,仍须将其休弃。”

《孝经》明确肯定“孝”是天命所定的行为准则,认为“孝是天的常道,地的正义,人的本分。”又强调“人的行为中,没有比孝更重要的。” 同时,《孝经》还将封建道德与法律相结合,指出“五刑之类有三千,而其中最严重的罪莫过于不孝。”

造成焦刘夫妻婚姻悲剧的原因有哪些?

①时代背景:

②人物性格:

造成焦刘夫妻婚姻悲剧的原因有哪些?

③直接原因:

兰芝美丽善良,外表柔弱却内心坚韧,因此在面对专横跋扈的婆婆和性情暴戾的哥哥时,她始终不肯屈服。仲卿出身官宦世家,自幼生活在母亲的专制压迫下,性格变得懦弱无力,因此在面对母亲的威逼时,他注定无法主动争取自己的婚姻幸福。

焦母与兰芝之间的婆媳矛盾。

结合当时的社会环境分析刘兰芝的悲剧命运揭示了怎样的社会本质?

①由封建家长制主宰的婚姻造成了刘兰芝命运的悲剧。尽管她才貌俱佳、忠于爱情,但幸福却如泡影般散去。

②她被遣回家后又不得不答应太守公子的婚事,无奈的刘兰芝只好“举身赴清池”,以死来履行自己的誓言。

③作者通过此作揭示了封建礼教对青年男女幸福生活的摧残,赞扬了刘兰芝与焦仲卿忠贞不渝的爱情以及他们的反抗精神,同时表达了百姓对自由爱情与婚姻的热切向往。

艺术特色

①结构完整,情节曲折。

②巧妙运用了赋比兴的手法。

③通过对人物行动的刻画和个性化的语言描写,塑造人物形象。

④通过环境景物的描写来衬托、渲染。

《孔雀东南飞并序》叙述了焦仲卿与刘兰芝夫妇因外力被迫分离,最终双双殉情的悲剧故事,塑造了两人心心相印、忠贞不屈的形象。作品深刻揭露了封建礼教的冷酷无情,同时赞美了焦刘夫妇真挚的爱情与反抗精神。结尾部分,焦仲卿与刘兰芝死后化作鸳鸯的神话,寄托了人们对恋爱自由与幸福生活的美好向往与强烈追求。

总结主旨

部编教材高中语文 选择性必修(下册) 第一单元

枝枝相覆盖,叶叶相交通。中有双飞鸟,自名为鸳鸯,仰头相向鸣,夜夜达五更。

课堂导入

怀宁县小市镇的小吏港是千古爱情绝唱《孔雀东南飞》故事的发源地。焦仲卿与刘兰芝合葬的墓,当地百姓称之为“孔雀坟”。后来,怀宁县人民政府对这座墓进行了修缮,并立碑题字“汉焦仲卿刘兰芝之墓”。今天,我们一起学习这首东汉末年的爱情挽歌,感受其深沉的情感与永恒的魅力。

了解作者及写作背景,了解乐府诗等文学知识。

1

梳理行文脉络,概括人物形象特点。

2

赏析赋、比、兴等艺术手法。

3

探究爱情悲剧的原因,认识封建礼教的罪恶。

4

学习目标

《孔雀东南飞》选自南朝陈代徐陵编纂的《玉台新咏》卷一,原题为《古诗为焦仲卿妻作》。这首诗是我国古代现存最早的一部长篇叙事诗,也是古乐府民歌的经典代表之一。它与北朝的《木兰诗》并称为“乐府双璧”,同时与《木兰诗》及唐代韦庄的《秦妇吟》并列为“乐府三绝”,在中国文学史上占据着重要地位。

作品介绍

南朝陈代文学家徐陵,自幼好学,八岁便能作文章,广泛涉猎经史,且善于辞令。梁朝时,曾任东宫学士,并两次出使北朝。入陈后,历任尚书左仆射、丹阳尹、中书监等职,负责起草朝廷的重要文书。他的诗赋风格多为淫靡绮丽,与庾信并称为宫体诗的代表作家,时人称其诗风为“徐庾体”。他编选的《玉台新咏》共十卷,是我国现存较早的诗歌总集之一,在文学史上具有重要地位。

走近作者

徐陵(507-583),字孝穆,今山东郯城人。

故事发生在“汉末建安年间”。当时,儒家伦理纲常占据了主导地位,并发展得极为完善和严密。在婚姻制度方面,推行了诸如“天下无不是之父母”“七出”等教条。这个故事是基于真人真事创作而成的。在那个时代,封建伦理的束缚剥夺了人们的婚姻自由,导致无数殉情悲剧的上演。正因如此,这一事件引发了人们的深切感伤,于是创作了这首诗歌以寄托哀思。

故事背景

封建礼教的“三从四德”:

在家从父,出嫁从夫,夫死从子。妇德、妇言、妇容、妇工。

《礼记·本命》“七出”之罪 :

妇有七去,不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。

《礼记》:子甚宜其妻,父母不悦,出。

《孝经》:“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也”,“人之行,莫大于孝”,“五刑之属三千,而罪莫大于不孝”

文体知识

结发:古时候人到了一定的年龄,才把头发结起来,表示到了成年,可以结婚了。

结发夫妻:年轻时结成的夫妻,指原配夫妻。

40

“始成人也,谓男年二十,女年十五,时取笄(jī)冠为义也。

②笄礼,即汉民族女孩成人礼,古时称女子年在十五为“及笄”,也称“笄年”。笄是簪子,及笄,就是到了可以插簪子的年龄了。

①男行冠礼,就是把头发盘成发髻,谓之“结发”,然后再戴上帽子,谓之成人。二十岁也称“弱冠之年”。

先秦时,人们在日常生活中普遍采用跪坐形,很早就有用席子来铺垫的习惯,就是所谓的席地而坐,即以席为坐具。

秦汉时,床榻开始成为坐具。汉时的床榻比较低。床一般较笨重,多是室内固定家具;榻一般较轻便,多是待客的临时用具,过后收藏。

床、榻:古代坐具

情节划分 概括内容 手法 作用

起始(1)

开端(2~6)

发展(7~12) 再发展(13~21)

高潮(22~31)

尾声(32)

梳理《孔雀东南飞》的叙事脉络,填写下列表格。

托物起兴

自请遣归

夫妻誓别

兰芝抗婚

双双殉情

告诫后人

比兴

铺排

铺排

反衬

比喻

浪漫主义

暗示下文离别情节;奠定悲剧基调;引起下文。

塑造人物;为下文作铺垫。

加重悲剧色彩;反衬焦母的专断;侧面表现兰芝对爱情的忠贞。

突出双方对爱情的忠贞。

反衬现实的残酷;寄托人们美好的愿望;呼应开头。

思考:开篇的序言交代了什么 有何作用?

②“遣”与“逼”二字,生动刻画了封建家长的专横无情,同时也暗含了刘兰芝的无奈、无助以及她最终悲惨的命运。这两个字集中展现了故事的矛盾冲突,全诗的情节发展正是围绕这两个字层层展开,推动了悲剧的形成。

①本文通过交代故事发生的时间、地点、人物和情节,展现了一段基于真实事件而以诗歌形式表达的悲剧之歌。成诗的原因在于,这段凄美的爱情故事深刻反映了封建礼教对人性的压迫与摧残,作者以诗歌的形式将其吟咏出来,既是对现实的控诉,也是对自由爱情的讴歌。

“孔雀东南飞,五里一徘徊”使用了什么手法?请赏析。

①借孔雀起兴,以孔雀失偶比喻夫妻离散,用以兴起刘兰芝、焦仲卿彼此的顾恋之情。

②以孔雀失偶,徘徊反顾为全篇定下哀婉缠绵的基调,形成悲剧气氛。

③与结尾的鸳鸯双飞构成呼应关系。以一鸟独飞开始,以双鸟和鸣结束,使首尾呼应,结构更加严谨,诗意更加浓郁。

诗歌以刘兰芝自请遣归的陈词讲起,有何用意?

②证明了焦母对她的责难是毫无道理;

③直接揭示出她与焦母之间的矛盾。

①从陈词可以看出刘兰芝有着良好的家庭教养及文化修养,是个多才多艺的女子;

刘兰芝的陈词从13岁说到17岁,一一道来是否繁琐?

不繁琐。这里使用了铺陈的手法。

①内容:按时间顺序铺叙了刘兰芝的家教和修养。

②人物:强调兰芝从小聪慧能干、多才多艺、很有教养。

③为下文刘兰芝“无偏斜”“无罪过”却被逐的情节作铺垫,突出刘兰芝的无辜和委屈,暗示焦母逐走媳妇的无理。

在焦仲卿与其母亲的对话中,可看出两人怎样的形象?

①初次展现出焦仲卿懦弱的性格。他虽然很爱刘兰芝,对爱情忠贞不二,但在母亲的逼迫下,他不敢反抗,只好休了刘兰芝,但他对未来还抱有一丝幻想。

②塑造了一个专断蛮横、顽固而有心计的封建家长形象。

“被遣”在封建时代对女子意味着极大的侮辱,那么兰芝辞别夫家时为什么要严妆以待呢?

①这是兰芝在内心和行动上对婆婆长者权威的无声反抗;

②表现出兰芝复杂的心情,既有对丈夫的留恋不舍,又有离开时的果断刚强;

③风光而来,体面而去,面对无端的挑剔和指责,兰芝不卑不亢,从容镇定,表现出她的坚强与沉着。

写刘兰芝与婆婆、小姑告别有什么作用?请结合人物性格分析。

①与婆婆告别:表现了她从容镇定,不卑不亢,“本自无教训,兼愧贵家子”这番话表面上是自谦自责,实际上是柔中寓刚,与那个“怒不止”的婆婆在修养和性格上形成鲜明对照。

②与小姑告别时“泪落连珠子”,是因为她亲眼看着小姑长大,如今却要分别,悲伤之情油然而生。这泪水中既饱含了与小姑朝夕相伴的深厚感情,也夹杂着对自己无故被遣归的愤懑与委屈。刘兰芝倔强而善良的性格,以及她对小姑和焦仲卿难以割舍的深情,在这一刻得到了细腻而深刻的展现。

刘兰芝回到娘家之后,让母亲拒绝了前来提亲的人,却慨然应允了阿兄的提婚,她为什么有截然不同的态度呢

①对阿兄的性格、为人了如指掌,她知道哀求没有用。

②她的突然允诺,实则是对未来彻底绝望的体现,是在冷静中下定决心,以死亡来抗议残酷的封建势力。因此,表面看似突然而决绝,实质却是经过深思熟虑后的选择。

③这符合其性格特点,也是她忠于爱情、反抗封建礼教的表现。

①极言聘金之重、聘礼之丰。集中反映了汉乐府诗长于铺陈的特点,极写太守家办喜事的豪华排场,送聘礼的队伍之盛,送的彩礼之多,十分气派和热闹。

②反衬刘兰芝不慕富贵、不移情志的品德和节操,也照应前兄“足以荣汝身”的说法。

③以乐景衬悲情,太守家的喜与刘兰芝悲形成鲜明的对比,强化了悲剧效果。

作者运用铺陈和排比渲染太守家对婚事的排场,有何用意?

①“贺卿得高迁”表达了焦仲卿对刘兰芝的讥讽和怨恨,但实际上这句反语正反映了他对刘兰芝的深情。

②焦仲卿又急又怒,再用“磐石”“蒲苇”的比喻来责备刘兰芝改变初衷。

③对后文两人定下生死之约起到了一定的激发作用,推动了情节发展,使故事曲折起伏。

夫妻重逢,焦仲卿的一番激愤之词对情节发展有何作用?

“今日大风寒,寒风摧树木,严霜结庭兰”,此处环境描写有何象征含义?

①“大风”“严霜”表现环境的凄凉;

②以悲景衬悲情,暗示人物内心悲凉的心情,为下文焦仲卿的殉情做铺垫。

③树木、庭兰象征焦、刘二人的美好感情,大风、严霜象征摧残她们的封建家长制度。

兰芝和仲卿相约“黄泉下相见”,兰芝死时毫不犹豫,仲卿却“上堂拜阿母”“徘徊庭树下”之后才“自挂东南枝”,为什么?

①兰芝早已看透封建家长制的本质,这是她坚强的性格所不能忍受的,所以她离开时毫不犹豫。

②仲卿身为“大家子”,他生性懦弱但又孝顺母亲,所以他有一个彷徨的过程,但是由于对爱情的忠贞,使他也富有了叛逆精神。

结尾在写法上有何特点?

①“松柏”“梧桐”象征两人的爱情天长地久,反映了人们对理想爱情的追求。

②“鸳鸯对鸣”的结尾与“孔雀徘徊”的起兴相互呼应,这一结尾巧妙地融合了现实主义与浪漫主义,深刻展现了焦、刘二人忠贞不渝的爱情,寄托了人们对美满婚姻的热切向往,同时也强烈表达了对封建家长制的抗议与反叛。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

①多才多艺、有教养:十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。

②聪明美丽:著我绣夹裙,事事四五通。足下……精妙世无双。

③勤劳能干:“十三能织素,十四学裁衣”“鸡鸣入机织,夜夜不得息”“三日断五匹”。

刘兰芝

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

刘兰芝

④善良、有修养、识大体:会弹箜篌、诵诗书,对焦母谦逊有礼、不卑不亢;善良友爱,与小姑话别时,“泪落连珠子”。

⑤坚强忠贞:惜别时留下箱笼,分手时以蒲苇为喻发出“黄泉下相见”的铮铮誓约,表现了她倔强、坚贞、不慕富贵。

⑥有主见、敢于抗争:不同意仲卿“复来还”的幻想,慨然允诺太守家的求婚,这表明了她对封建势力的本质有着清醒的认识和透彻的了解。揽裙脱丝履,举身赴清池。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

焦仲卿

① 忠于爱情:“结发同枕席,黄泉共为友”,他对兰芝的感情始终深厚而坚定。

② 性格中有软弱的一面,面对破坏他爱情与幸福的母亲,他不敢直接反抗,违心地送走兰芝。然而,他对兰芝的深爱却未曾改变,因此寄希望于“不久当归还,还必相迎取”,试图以此安慰自己和兰芝。

③ 具有抗争意识,当团圆的希望彻底破灭后,他敢于违背封建礼教中“不孝有三,无后为大”的观念,选择“自挂东南枝”。与兰芝一样,他的行为充满了对封建制度的叛逆精神。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

焦母是封建家长制、封建礼教的代表。

① 挑剔苛刻:三日才织五匹布,大人因此嫌慢。并非织布速度慢,而是君家的妇人难以伺候。

② 蛮横专断:这妇人毫无礼节,行为全凭自己做主。我心中早已积怨,你又怎能自由行动?阿母听闻后,拍床大怒。小子毫无畏惧,怎敢帮妇人说话?我已失去恩情,自然不会再答应与你相守。

③ 软硬兼施:东家有位贤良女子,名叫秦罗敷。她的容貌体态无可比拟,阿母已为你向她提亲。你应尽快将兰芝送走,送走后切勿再留她在家。

分析刘兰芝、焦仲卿、焦母、刘兄四人的形象。

刘兄也是封建家长制、封建礼教的代表。

①自私横暴:我有亲父兄,性行暴如雷。恐不任我意,逆以煎我怀。(侧面描写)

②蛮横、独断专行、威逼利诱、趋炎附势:阿兄得闻之,怅然心中烦。举言谓阿妹,作计何不量。先嫁得府吏,后嫁得郎君。否泰如天地,足以荣汝身。不嫁义郎体,其往欲何云。(正面描写)

造成焦刘夫妻婚姻悲剧的原因有哪些?

汉朝统治者为了稳固新建立的封建制度,通过推行独尊儒术,将诸子百家之一的儒学改造为服务于封建统治的礼法体系。董仲舒提出的“三纲”,即君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,将权力层层集中到君王手中,而女性则沦为社会最底层的群体。“媒妁之言、父母之命”被视为婚姻生活的最高准则和绝对权威。

①时代背景:

《礼记·本命》中记载:“妇有七去:不顺父母者逐,无子者逐,淫乱者逐,妒忌者逐,有恶疾者逐,多言者逐,窃盗者逐。”

《礼记》还规定:“即使儿子非常喜爱自己的妻子,但若父母不满意,仍须将其休弃。”

《孝经》明确肯定“孝”是天命所定的行为准则,认为“孝是天的常道,地的正义,人的本分。”又强调“人的行为中,没有比孝更重要的。” 同时,《孝经》还将封建道德与法律相结合,指出“五刑之类有三千,而其中最严重的罪莫过于不孝。”

造成焦刘夫妻婚姻悲剧的原因有哪些?

①时代背景:

②人物性格:

造成焦刘夫妻婚姻悲剧的原因有哪些?

③直接原因:

兰芝美丽善良,外表柔弱却内心坚韧,因此在面对专横跋扈的婆婆和性情暴戾的哥哥时,她始终不肯屈服。仲卿出身官宦世家,自幼生活在母亲的专制压迫下,性格变得懦弱无力,因此在面对母亲的威逼时,他注定无法主动争取自己的婚姻幸福。

焦母与兰芝之间的婆媳矛盾。

结合当时的社会环境分析刘兰芝的悲剧命运揭示了怎样的社会本质?

①由封建家长制主宰的婚姻造成了刘兰芝命运的悲剧。尽管她才貌俱佳、忠于爱情,但幸福却如泡影般散去。

②她被遣回家后又不得不答应太守公子的婚事,无奈的刘兰芝只好“举身赴清池”,以死来履行自己的誓言。

③作者通过此作揭示了封建礼教对青年男女幸福生活的摧残,赞扬了刘兰芝与焦仲卿忠贞不渝的爱情以及他们的反抗精神,同时表达了百姓对自由爱情与婚姻的热切向往。

艺术特色

①结构完整,情节曲折。

②巧妙运用了赋比兴的手法。

③通过对人物行动的刻画和个性化的语言描写,塑造人物形象。

④通过环境景物的描写来衬托、渲染。

《孔雀东南飞并序》叙述了焦仲卿与刘兰芝夫妇因外力被迫分离,最终双双殉情的悲剧故事,塑造了两人心心相印、忠贞不屈的形象。作品深刻揭露了封建礼教的冷酷无情,同时赞美了焦刘夫妇真挚的爱情与反抗精神。结尾部分,焦仲卿与刘兰芝死后化作鸳鸯的神话,寄托了人们对恋爱自由与幸福生活的美好向往与强烈追求。

总结主旨