7.2*《秦腔》课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.2*《秦腔》课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 10:55:49 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

腔

秦

作者 / 贾平凹

一声秦腔吼,万千悲喜流

部编教材高中语文 选择性必修下册 第二单元

陕西有一句老话流传甚广:“八百里秦川尘土飞扬,三千万老陕齐吼秦腔。”而在著名作家贾平凹的笔下,秦腔被形容为如同烈酒一般,蕴含着丰富的情感和生活的五味杂陈,无法一饮而尽。秦腔是一种激昂、苍劲、气势磅礴的艺术形式,它不仅仅展现了秦人的魂魄,更呈现了大西北黄土地的千年风情神韵。今天,让我们一起走进贾平凹的《秦腔》,领略西北传统戏剧的魅力。

课堂导入

学习目标

了解贾平凹的生平及其文学成就,了解秦腔。

1

分析文本内容,品味重点句子,把握情感。

2

学习文章通过场面细节描写和本土化的语言来描写文化现象、表现地域文化的写作方法。

3

感受“秦腔”所蕴含的深沉的文化底蕴,体会中国民俗文化的特点。

4

原名贾平娃,来自陕西丹凤,毕业于西北大学中文系。自1982年起,他投身于专业创作,以其卓越的才华和独特的艺术风格,成为了我国当代文坛上备受瞩目的文学奇才,被誉为“鬼才”。贾平凹是一位极具叛逆性、创造精神和广泛影响的作家。他的作品充满了对传统文化的独特见解和对现实的深刻反思,展现了他卓越的文学才华和深刻的人文关怀。他不仅是当代中国文学的杰出代表,更是可以进入世界文学史册的著名文学家之一。

作者介绍

贾平凹(1952.2.21出生)

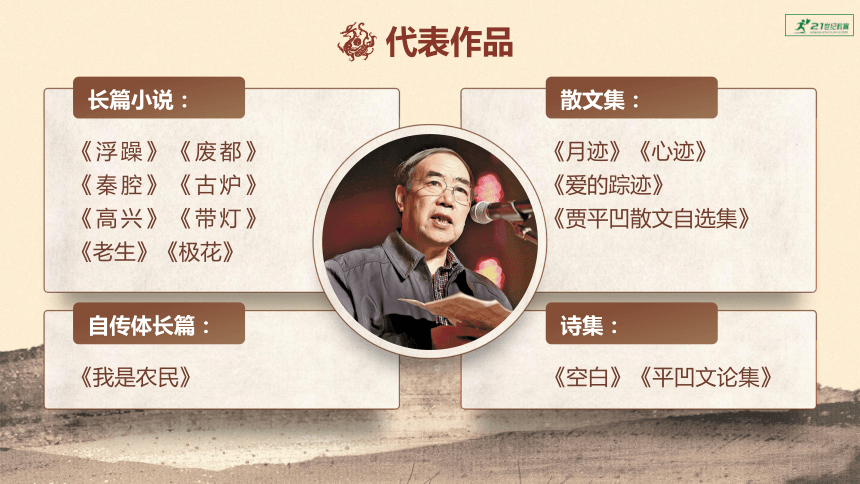

代表作品

《浮躁》《废都》《秦腔》《古炉》《高兴》《带灯》《老生》《极花》

长篇小说:

《月迹》《心迹》

《爱的踪迹》

《贾平凹散文自选集》

散文集:

《我是农民》

自传体长篇:

《空白》《平凹文论集》

诗集:

贾平凹的作品流露出浓郁的陕西特色,他巧妙运用朴素且自然的写实技巧,于不经意之间描绘出人们的生活风情,其间蕴含着引人深思的哲理,为读者带来人生的启迪与感悟。

贾平凹的作品在思想内涵、文化韵味及语言表达上,均深受中国文学传统的熏陶,他崇尚简洁质朴的风格,追求静谧虚灵的境界,使得他的作品韵味独特,令人回味无穷。

作品风格

不同的山川地貌造就了各异的风俗习惯,风俗的差异又催生出多样的戏剧形式。天下之人面貌不同,戏剧唱腔亦各异。京剧、豫剧、晋剧、越剧、黄梅戏、二黄腔以及四川高腔等,种类繁多。若问哪一种戏剧历史最悠久,文武最正经,争议最激烈,答案无疑是秦腔。

——贾平凹

中国汉族最古老的戏剧之一,是我国戏曲四大声腔(昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔)之一,起于西周,源于西府,成熟于秦。国家非物质文化遗产之一。

秦腔(Qinqiang Opera),别称“梆子腔”。古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。因为早期秦腔演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故又名“梆子腔”。

了解秦腔

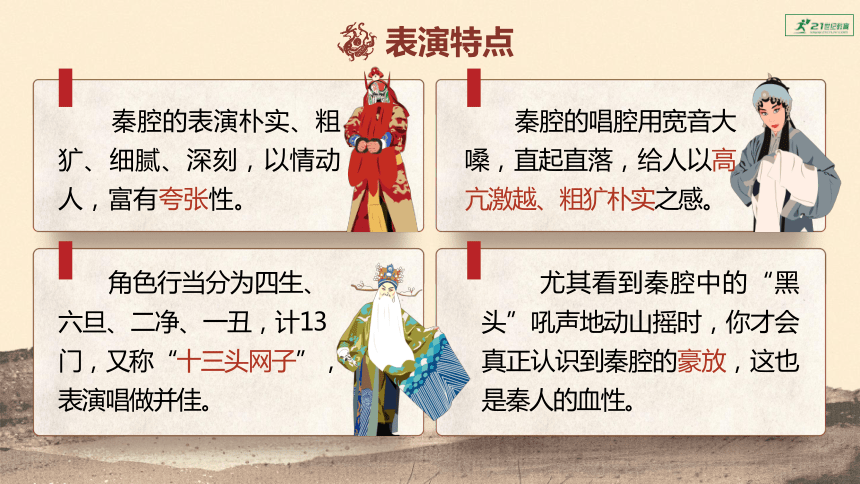

表演特点

秦腔的表演朴实、粗犷、细腻、深刻,以情动人,富有夸张性。

秦腔的唱腔用宽音大嗓,直起直落,给人以高亢激越、粗犷朴实之感。

尤其看到秦腔中的“黑头”吼声地动山摇时,你才会真正认识到秦腔的豪放,这也是秦人的血性。

角色行当分为四生、六旦、二净、一丑,计13门,又称“十三头网子”,表演唱做并佳。

贾平凹是地地道道的陕西农村出身的人。即使身处城市多年,他依然不改乡音,不忘乡情。

贾平凹的创作之根深植于黄土高原的野山野地,一草一木和乡亲父老的日常生活中。那里激昂的秦腔和自给自足的生活方式,共同构成了他作品中鲜明的民俗性和地域文化意识。《秦腔》这部作品便是在这样的背景下诞生,充分展现了贾平凹对这片土地的深情厚意与独特见解。

写作背景

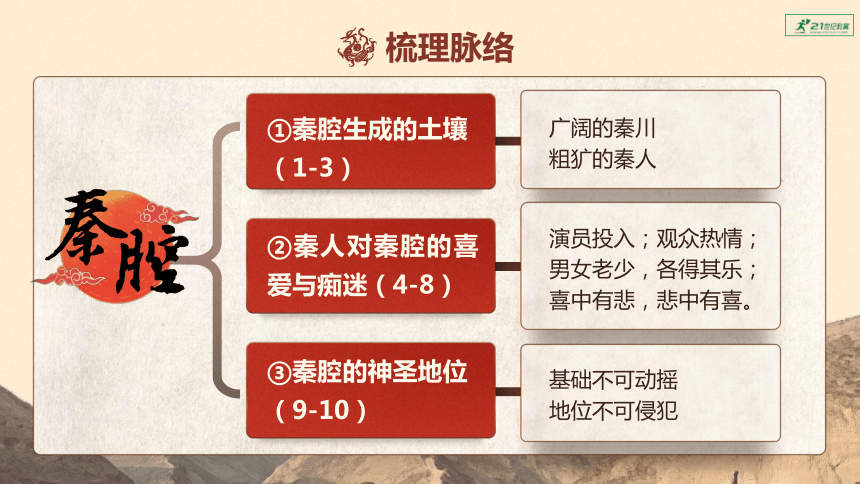

①秦腔生成的土壤

(1-3)

广阔的秦川

粗犷的秦人

②秦人对秦腔的喜爱与痴迷(4-8)

演员投入;观众热情;

男女老少,各得其乐;

喜中有悲,悲中有喜。

基础不可动摇

地位不可侵犯

③秦腔的神圣地位

(9-10)

梳理脉络

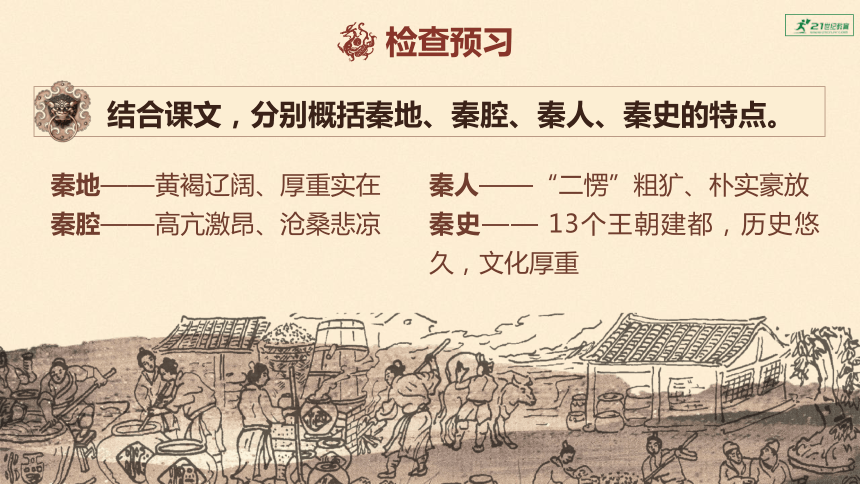

结合课文,分别概括秦地、秦腔、秦人、秦史的特点。

秦地——黄褐辽阔、厚重实在

秦腔——高亢激昂、沧桑悲凉

检查预习

秦人——“二愣”粗犷、朴实豪放

秦史—— 13个王朝建都,历史悠久,文化厚重

历代帝王在陕西建都简表

西周(公元前1134--771年) 沣京、镐京(今长安县境内)

秦(公元前350--207年) 雍(凤翔)、咸阳

西汉(公元前206年--公元8年) 初在临潼栎(yue)阳、乔迁西安西北部

新莽 (公元9年--24年) 长安(今西安市西北郊汉故城)

西晋(公元213--316年) 长安(汉故城)

前赵(公元219--329年) 长安(汉故城)

前秦(公元351年--383年) 长安(汉故城)

后秦(公元384年--417年) 长安(汉故城)

大夏(公元407年--431年) 统万城(今靖边县白城子)

西魏(公元535年--556年) 长安(汉故城)

北周(公元557--581年) 长安(汉故城)

隋(公元581--618年) 大兴城

唐(公元618年--907年) 长安(今西安市)

1.第二段中“有了秦腔,生活便有了……自己心中愁苦的皱纹。”这句话运用了哪些修辞手法?有何作用?

②运用了比喻和移就(有意识地把描写甲事物的词语移用来描写乙事物)的修辞手法,极为形象地表现了秦腔“慢板”对秦川人心灵的抚慰作用。

①运用了夸张的修辞手法,把唱秦腔“快板”所流露出来的高兴、狂喜之情表现得淋漓尽致。

回答问题

①开演之前,锣鼓喧天,人声鼎沸,观众席场面宏大,人头攒拥;

②小吃丰富,叫卖不绝;

③台上锣鼓不停,台下你呼我应;

④小吃隔空买卖,拥挤产生冲突。

2.请概括开演前人们的活动,为什么要如此细致地描摹?

这些细致的描摹使人如临其境,体现了秦川人民粗犷、质朴的性格特点,也有力地渲染了“秦人秦地、秦腔”惟妙惟肖的统一。

回答问题

有贬有褒。贬的是他们拿树条儿打人,褒的是虽然彻夜不得看戏,但他们忠于职责,维护秩序,这从侧面表现出秦川人对秦腔的忠诚,也表现出秦川人对秦腔本身的喜爱,而不仅仅流于戏曲内容。

3.作者对所谓“二杆子”的人物有怎样的评价?

回答问题

秦腔的形成与秦地的风土人情(秦地的地理构造和秦人的特点)密不可分。

4.作者认为秦腔高亢激昂,朴实粗犷的特点是怎样形成的?

回答问题

具体内容:

①尽管经历了几个世纪,秦腔仍然盛行不衰,没有被淘汰,这其中的原因根植于陕西这片土地。

②陕西的地理构造与秦腔的旋律有着不可分割的联系,二者紧密相连,和谐统一。

③秦腔不仅仅是秦地的声音,更是秦川人民内心的共鸣。它是秦川的天籁之音,是大地之声,是人们心中的旋律。

1)通过对排演的情景、搭建戏台的过程、看戏时的盛况的描写,表现了秦人对秦腔的痴迷。

5.文章是通过哪些描写来表现秦人对秦腔的那种痴迷的呢?在描写中运用了哪些手法?

2)在描写中主要运用了以下表现手法:

①点面结合,既有对群体的描写,也有对个体的描写;

②以言行描写为主,多种描写相结合;

③灵活运用比喻、排比、夸张等修辞手法。

回答问题

本文的线索是“秦腔”,全文以此来组织材料、展开文章,请结合课文简要分析。

(1)秦腔作为一种独特的戏曲形式,首先以其激昂高亢的唱腔和鲜明的地域特色而著称。为了令秦地以外的读者对秦腔有更深入的了解,作者在开篇详细介绍了秦腔的特点和形成原因。秦腔与陕西这片土地息息相关,其唱腔和表演风格与陕西的地理构造、人文环境以及当地人民的生活方式紧密相连。通过作者的描述,读者可以了解到秦腔是秦川人民内心的共鸣,是大地之声,也是历史的传承和文化的延续。

合作探讨

(2)在介绍了秦腔的特点和形成原因后,接着,文章进入了主体部分,详细地描绘了秦腔所形成的特殊文化风俗。通过对秦腔戏班的排演、演出过程的细致描写,充分展现了秦川人对秦腔的热爱与痴迷。戏班中的演员们精心排练,舞台上的表演生动传神,观众们的热情投入,都体现了秦腔在秦川地区的深厚根基。

合作探讨

本文的线索是“秦腔”,全文以此来组织材料、展开文章,请结合课文简要分析。

(3)在文章的结尾部分,作者深情地总结了“三秦”地区的独特之处,表达了自己对秦腔的感悟和思考。作者深刻指出,秦腔在秦川人的生活中拥有神圣而崇高的地位,不仅是他们娱乐的方式,更是他们情感交流、文化传承的重要载体。秦腔的独特魅力,与秦川人的生活方式、历史传统紧密相连,展现了这片土地的独特风情和人文魅力。

合作探讨

本文的线索是“秦腔”,全文以此来组织材料、展开文章,请结合课文简要分析。

《秦腔》这部作品不仅生动地描绘了地方剧种秦腔的特点,更重要的是通过对秦川大地上人们喜怒哀乐等风土人情的深入描绘,展现了他们热情蓬勃的生命力。作者生于这片土地,长于这片土地,对故土的热爱使得他在描述中更多地凸显了黄土地人民的人情之美,传递了人们对生活的热爱和对命运的坚韧。

同时,作者对黄土地人民的热爱也使他更多地展现了人们美好的一面,而滤去了其中可能存在的愚昧与丑陋。这并不是回避问题,而是希望通过展现人们的美好,激发更多人对于传统文化、地域文化的思考与反思,进一步推动文化的传承与发展。这部作品不仅是对秦腔艺术的赞美,更是对黄土地人民生命的颂歌。

合作探讨

《秦腔》这篇文章是不是仅仅给我们介绍了一个地方剧种?

还有其他的思想内涵吗?

贾平凹以他独特的笔触,悠游而流利,深情地描绘了秦地人民对秦腔的热爱和痴迷。他的文字充满了对这片土地和这里人民的深情,让人感受到秦腔在秦地人民心中的重要地位。可以说,秦腔是秦地人民酣畅表达自我、抒发悲苦的安魂曲。它不仅是秦人不屈精神的鸣唱,更是经历过历史兴衰的黄土地和劳苦百姓生生不息的命运之声。每一声秦腔的吼叫,都承载着无数人的悲苦和哀愁,也饱含着人们对生活的热爱和对命运的坚韧。

总结主旨

赏析艺术特色,对比阅读

任务四

①侧面烘托。

《秦腔》艺术特色

在乡村的舞台上,排戏、演戏前的氛围异常热烈。舞台周围,人们熙熙攘攘,言辞激烈,情绪高涨,仿佛整个村子都沉浸在即将到来的戏剧之中。关中人特有的粗烈豪放性格在这一刻得到了充分的展现.舞台布置简洁而富有乡土气息,布景、道具都是村民亲手制作,充满了原生态的味道。乐队准备齐全,锣鼓喧天,弦乐悠扬,为即将上演的秦腔戏曲营造了一种独特的氛围。

《秦腔》艺术特色

②巧用环境描写。

本文的妙处在于,作者并没有直接描述秦腔艺术本身的细节和表演技巧,而是通过描绘秦腔所处的自然地理环境、人文社会环境、准备和演出环境,以及人们对秦腔的态度和反应,巧妙地展现了秦腔的魅力和影响力。作者通过笔墨描绘了秦腔在乡村舞台上的氛围,以及人们在看戏前的火爆情绪和粗烈豪放性格,生动地展现了秦腔与独特的生活方式之间的紧密联系。同时,通过描述演员的社会地位和声誉,以及观众对秦腔的热爱和痴迷,让读者感受到秦腔在当地的重要性和影响力。

《秦腔》艺术特色

③语言极富表现力。

贾平凹在这篇文章中,确实展现出了他的关中特色,将自己与这片土地、这种艺术形式紧密地连接在一起。他运用了高亢火爆、猛烈粗粝的文字风格,让文字与秦腔本身的特点保持一致,给读者留下了深刻的印象。

他仿佛是在用吼秦腔的方式写秦腔,通过文字传达出秦腔的激情和生命力。这种文字与表达对象在风格上的一致,使得文章获得了独特的艺术品格。他的笔触生动、流畅,富有乡土气息,将秦腔的各个方面都生动地展现出来,让读者感受到秦腔的魅力。

《一个消逝了的山村》

个人和自然风物的心灵对话,感悟生命的精神意义和体验。

《秦腔》

秦人看秦腔热闹非凡的农村文化生活,感受秦腔于秦人的非凡意义。

对比阅读

教材编者为何将冯至的《一个消逝了的山村》和贾平凹的《秦腔》设置在一课中?说说你的理由。

《一个消逝了的山村》

阳春白雪;

让人冷静而沉思。

《秦腔》

下里巴人;

让人感到生活的勃勃生机。

对比阅读

教材编者为何将冯至的《一个消逝了的山村》和贾平凹的《秦腔》设置在一课中?说说你的理由。

随着全球化和现代化的不断发展,方言受到冲击而逐渐消失,地方戏面临着日渐艰难的生存状况,消亡速度逐渐加快。这些古老的艺术形式,作为中国传统文化的重要组成部分,正在逐渐远离我们的生活。目前,中国有大约300多个剧种,许多剧种日渐式微,大量传统剧目遗失,部分表演技艺濒临失传。曾经深受大众喜爱的传统戏剧正在被边缘化,成为小众文化的一部分,秦腔亦是其中之一。

布置作业

请就中国传统戏曲的现状以及前景,谈谈你的看法(不少于400字)。

腔

秦

作者 / 贾平凹

一声秦腔吼,万千悲喜流

部编教材高中语文 选择性必修下册 第二单元

陕西有一句老话流传甚广:“八百里秦川尘土飞扬,三千万老陕齐吼秦腔。”而在著名作家贾平凹的笔下,秦腔被形容为如同烈酒一般,蕴含着丰富的情感和生活的五味杂陈,无法一饮而尽。秦腔是一种激昂、苍劲、气势磅礴的艺术形式,它不仅仅展现了秦人的魂魄,更呈现了大西北黄土地的千年风情神韵。今天,让我们一起走进贾平凹的《秦腔》,领略西北传统戏剧的魅力。

课堂导入

学习目标

了解贾平凹的生平及其文学成就,了解秦腔。

1

分析文本内容,品味重点句子,把握情感。

2

学习文章通过场面细节描写和本土化的语言来描写文化现象、表现地域文化的写作方法。

3

感受“秦腔”所蕴含的深沉的文化底蕴,体会中国民俗文化的特点。

4

原名贾平娃,来自陕西丹凤,毕业于西北大学中文系。自1982年起,他投身于专业创作,以其卓越的才华和独特的艺术风格,成为了我国当代文坛上备受瞩目的文学奇才,被誉为“鬼才”。贾平凹是一位极具叛逆性、创造精神和广泛影响的作家。他的作品充满了对传统文化的独特见解和对现实的深刻反思,展现了他卓越的文学才华和深刻的人文关怀。他不仅是当代中国文学的杰出代表,更是可以进入世界文学史册的著名文学家之一。

作者介绍

贾平凹(1952.2.21出生)

代表作品

《浮躁》《废都》《秦腔》《古炉》《高兴》《带灯》《老生》《极花》

长篇小说:

《月迹》《心迹》

《爱的踪迹》

《贾平凹散文自选集》

散文集:

《我是农民》

自传体长篇:

《空白》《平凹文论集》

诗集:

贾平凹的作品流露出浓郁的陕西特色,他巧妙运用朴素且自然的写实技巧,于不经意之间描绘出人们的生活风情,其间蕴含着引人深思的哲理,为读者带来人生的启迪与感悟。

贾平凹的作品在思想内涵、文化韵味及语言表达上,均深受中国文学传统的熏陶,他崇尚简洁质朴的风格,追求静谧虚灵的境界,使得他的作品韵味独特,令人回味无穷。

作品风格

不同的山川地貌造就了各异的风俗习惯,风俗的差异又催生出多样的戏剧形式。天下之人面貌不同,戏剧唱腔亦各异。京剧、豫剧、晋剧、越剧、黄梅戏、二黄腔以及四川高腔等,种类繁多。若问哪一种戏剧历史最悠久,文武最正经,争议最激烈,答案无疑是秦腔。

——贾平凹

中国汉族最古老的戏剧之一,是我国戏曲四大声腔(昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔)之一,起于西周,源于西府,成熟于秦。国家非物质文化遗产之一。

秦腔(Qinqiang Opera),别称“梆子腔”。古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。因为早期秦腔演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故又名“梆子腔”。

了解秦腔

表演特点

秦腔的表演朴实、粗犷、细腻、深刻,以情动人,富有夸张性。

秦腔的唱腔用宽音大嗓,直起直落,给人以高亢激越、粗犷朴实之感。

尤其看到秦腔中的“黑头”吼声地动山摇时,你才会真正认识到秦腔的豪放,这也是秦人的血性。

角色行当分为四生、六旦、二净、一丑,计13门,又称“十三头网子”,表演唱做并佳。

贾平凹是地地道道的陕西农村出身的人。即使身处城市多年,他依然不改乡音,不忘乡情。

贾平凹的创作之根深植于黄土高原的野山野地,一草一木和乡亲父老的日常生活中。那里激昂的秦腔和自给自足的生活方式,共同构成了他作品中鲜明的民俗性和地域文化意识。《秦腔》这部作品便是在这样的背景下诞生,充分展现了贾平凹对这片土地的深情厚意与独特见解。

写作背景

①秦腔生成的土壤

(1-3)

广阔的秦川

粗犷的秦人

②秦人对秦腔的喜爱与痴迷(4-8)

演员投入;观众热情;

男女老少,各得其乐;

喜中有悲,悲中有喜。

基础不可动摇

地位不可侵犯

③秦腔的神圣地位

(9-10)

梳理脉络

结合课文,分别概括秦地、秦腔、秦人、秦史的特点。

秦地——黄褐辽阔、厚重实在

秦腔——高亢激昂、沧桑悲凉

检查预习

秦人——“二愣”粗犷、朴实豪放

秦史—— 13个王朝建都,历史悠久,文化厚重

历代帝王在陕西建都简表

西周(公元前1134--771年) 沣京、镐京(今长安县境内)

秦(公元前350--207年) 雍(凤翔)、咸阳

西汉(公元前206年--公元8年) 初在临潼栎(yue)阳、乔迁西安西北部

新莽 (公元9年--24年) 长安(今西安市西北郊汉故城)

西晋(公元213--316年) 长安(汉故城)

前赵(公元219--329年) 长安(汉故城)

前秦(公元351年--383年) 长安(汉故城)

后秦(公元384年--417年) 长安(汉故城)

大夏(公元407年--431年) 统万城(今靖边县白城子)

西魏(公元535年--556年) 长安(汉故城)

北周(公元557--581年) 长安(汉故城)

隋(公元581--618年) 大兴城

唐(公元618年--907年) 长安(今西安市)

1.第二段中“有了秦腔,生活便有了……自己心中愁苦的皱纹。”这句话运用了哪些修辞手法?有何作用?

②运用了比喻和移就(有意识地把描写甲事物的词语移用来描写乙事物)的修辞手法,极为形象地表现了秦腔“慢板”对秦川人心灵的抚慰作用。

①运用了夸张的修辞手法,把唱秦腔“快板”所流露出来的高兴、狂喜之情表现得淋漓尽致。

回答问题

①开演之前,锣鼓喧天,人声鼎沸,观众席场面宏大,人头攒拥;

②小吃丰富,叫卖不绝;

③台上锣鼓不停,台下你呼我应;

④小吃隔空买卖,拥挤产生冲突。

2.请概括开演前人们的活动,为什么要如此细致地描摹?

这些细致的描摹使人如临其境,体现了秦川人民粗犷、质朴的性格特点,也有力地渲染了“秦人秦地、秦腔”惟妙惟肖的统一。

回答问题

有贬有褒。贬的是他们拿树条儿打人,褒的是虽然彻夜不得看戏,但他们忠于职责,维护秩序,这从侧面表现出秦川人对秦腔的忠诚,也表现出秦川人对秦腔本身的喜爱,而不仅仅流于戏曲内容。

3.作者对所谓“二杆子”的人物有怎样的评价?

回答问题

秦腔的形成与秦地的风土人情(秦地的地理构造和秦人的特点)密不可分。

4.作者认为秦腔高亢激昂,朴实粗犷的特点是怎样形成的?

回答问题

具体内容:

①尽管经历了几个世纪,秦腔仍然盛行不衰,没有被淘汰,这其中的原因根植于陕西这片土地。

②陕西的地理构造与秦腔的旋律有着不可分割的联系,二者紧密相连,和谐统一。

③秦腔不仅仅是秦地的声音,更是秦川人民内心的共鸣。它是秦川的天籁之音,是大地之声,是人们心中的旋律。

1)通过对排演的情景、搭建戏台的过程、看戏时的盛况的描写,表现了秦人对秦腔的痴迷。

5.文章是通过哪些描写来表现秦人对秦腔的那种痴迷的呢?在描写中运用了哪些手法?

2)在描写中主要运用了以下表现手法:

①点面结合,既有对群体的描写,也有对个体的描写;

②以言行描写为主,多种描写相结合;

③灵活运用比喻、排比、夸张等修辞手法。

回答问题

本文的线索是“秦腔”,全文以此来组织材料、展开文章,请结合课文简要分析。

(1)秦腔作为一种独特的戏曲形式,首先以其激昂高亢的唱腔和鲜明的地域特色而著称。为了令秦地以外的读者对秦腔有更深入的了解,作者在开篇详细介绍了秦腔的特点和形成原因。秦腔与陕西这片土地息息相关,其唱腔和表演风格与陕西的地理构造、人文环境以及当地人民的生活方式紧密相连。通过作者的描述,读者可以了解到秦腔是秦川人民内心的共鸣,是大地之声,也是历史的传承和文化的延续。

合作探讨

(2)在介绍了秦腔的特点和形成原因后,接着,文章进入了主体部分,详细地描绘了秦腔所形成的特殊文化风俗。通过对秦腔戏班的排演、演出过程的细致描写,充分展现了秦川人对秦腔的热爱与痴迷。戏班中的演员们精心排练,舞台上的表演生动传神,观众们的热情投入,都体现了秦腔在秦川地区的深厚根基。

合作探讨

本文的线索是“秦腔”,全文以此来组织材料、展开文章,请结合课文简要分析。

(3)在文章的结尾部分,作者深情地总结了“三秦”地区的独特之处,表达了自己对秦腔的感悟和思考。作者深刻指出,秦腔在秦川人的生活中拥有神圣而崇高的地位,不仅是他们娱乐的方式,更是他们情感交流、文化传承的重要载体。秦腔的独特魅力,与秦川人的生活方式、历史传统紧密相连,展现了这片土地的独特风情和人文魅力。

合作探讨

本文的线索是“秦腔”,全文以此来组织材料、展开文章,请结合课文简要分析。

《秦腔》这部作品不仅生动地描绘了地方剧种秦腔的特点,更重要的是通过对秦川大地上人们喜怒哀乐等风土人情的深入描绘,展现了他们热情蓬勃的生命力。作者生于这片土地,长于这片土地,对故土的热爱使得他在描述中更多地凸显了黄土地人民的人情之美,传递了人们对生活的热爱和对命运的坚韧。

同时,作者对黄土地人民的热爱也使他更多地展现了人们美好的一面,而滤去了其中可能存在的愚昧与丑陋。这并不是回避问题,而是希望通过展现人们的美好,激发更多人对于传统文化、地域文化的思考与反思,进一步推动文化的传承与发展。这部作品不仅是对秦腔艺术的赞美,更是对黄土地人民生命的颂歌。

合作探讨

《秦腔》这篇文章是不是仅仅给我们介绍了一个地方剧种?

还有其他的思想内涵吗?

贾平凹以他独特的笔触,悠游而流利,深情地描绘了秦地人民对秦腔的热爱和痴迷。他的文字充满了对这片土地和这里人民的深情,让人感受到秦腔在秦地人民心中的重要地位。可以说,秦腔是秦地人民酣畅表达自我、抒发悲苦的安魂曲。它不仅是秦人不屈精神的鸣唱,更是经历过历史兴衰的黄土地和劳苦百姓生生不息的命运之声。每一声秦腔的吼叫,都承载着无数人的悲苦和哀愁,也饱含着人们对生活的热爱和对命运的坚韧。

总结主旨

赏析艺术特色,对比阅读

任务四

①侧面烘托。

《秦腔》艺术特色

在乡村的舞台上,排戏、演戏前的氛围异常热烈。舞台周围,人们熙熙攘攘,言辞激烈,情绪高涨,仿佛整个村子都沉浸在即将到来的戏剧之中。关中人特有的粗烈豪放性格在这一刻得到了充分的展现.舞台布置简洁而富有乡土气息,布景、道具都是村民亲手制作,充满了原生态的味道。乐队准备齐全,锣鼓喧天,弦乐悠扬,为即将上演的秦腔戏曲营造了一种独特的氛围。

《秦腔》艺术特色

②巧用环境描写。

本文的妙处在于,作者并没有直接描述秦腔艺术本身的细节和表演技巧,而是通过描绘秦腔所处的自然地理环境、人文社会环境、准备和演出环境,以及人们对秦腔的态度和反应,巧妙地展现了秦腔的魅力和影响力。作者通过笔墨描绘了秦腔在乡村舞台上的氛围,以及人们在看戏前的火爆情绪和粗烈豪放性格,生动地展现了秦腔与独特的生活方式之间的紧密联系。同时,通过描述演员的社会地位和声誉,以及观众对秦腔的热爱和痴迷,让读者感受到秦腔在当地的重要性和影响力。

《秦腔》艺术特色

③语言极富表现力。

贾平凹在这篇文章中,确实展现出了他的关中特色,将自己与这片土地、这种艺术形式紧密地连接在一起。他运用了高亢火爆、猛烈粗粝的文字风格,让文字与秦腔本身的特点保持一致,给读者留下了深刻的印象。

他仿佛是在用吼秦腔的方式写秦腔,通过文字传达出秦腔的激情和生命力。这种文字与表达对象在风格上的一致,使得文章获得了独特的艺术品格。他的笔触生动、流畅,富有乡土气息,将秦腔的各个方面都生动地展现出来,让读者感受到秦腔的魅力。

《一个消逝了的山村》

个人和自然风物的心灵对话,感悟生命的精神意义和体验。

《秦腔》

秦人看秦腔热闹非凡的农村文化生活,感受秦腔于秦人的非凡意义。

对比阅读

教材编者为何将冯至的《一个消逝了的山村》和贾平凹的《秦腔》设置在一课中?说说你的理由。

《一个消逝了的山村》

阳春白雪;

让人冷静而沉思。

《秦腔》

下里巴人;

让人感到生活的勃勃生机。

对比阅读

教材编者为何将冯至的《一个消逝了的山村》和贾平凹的《秦腔》设置在一课中?说说你的理由。

随着全球化和现代化的不断发展,方言受到冲击而逐渐消失,地方戏面临着日渐艰难的生存状况,消亡速度逐渐加快。这些古老的艺术形式,作为中国传统文化的重要组成部分,正在逐渐远离我们的生活。目前,中国有大约300多个剧种,许多剧种日渐式微,大量传统剧目遗失,部分表演技艺濒临失传。曾经深受大众喜爱的传统戏剧正在被边缘化,成为小众文化的一部分,秦腔亦是其中之一。

布置作业

请就中国传统戏曲的现状以及前景,谈谈你的看法(不少于400字)。