2024—2025学年度吉林省通化市梅河口市第五中学高一第一学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度吉林省通化市梅河口市第五中学高一第一学期12月月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 65.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一历史12月考

第I卷选择题

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

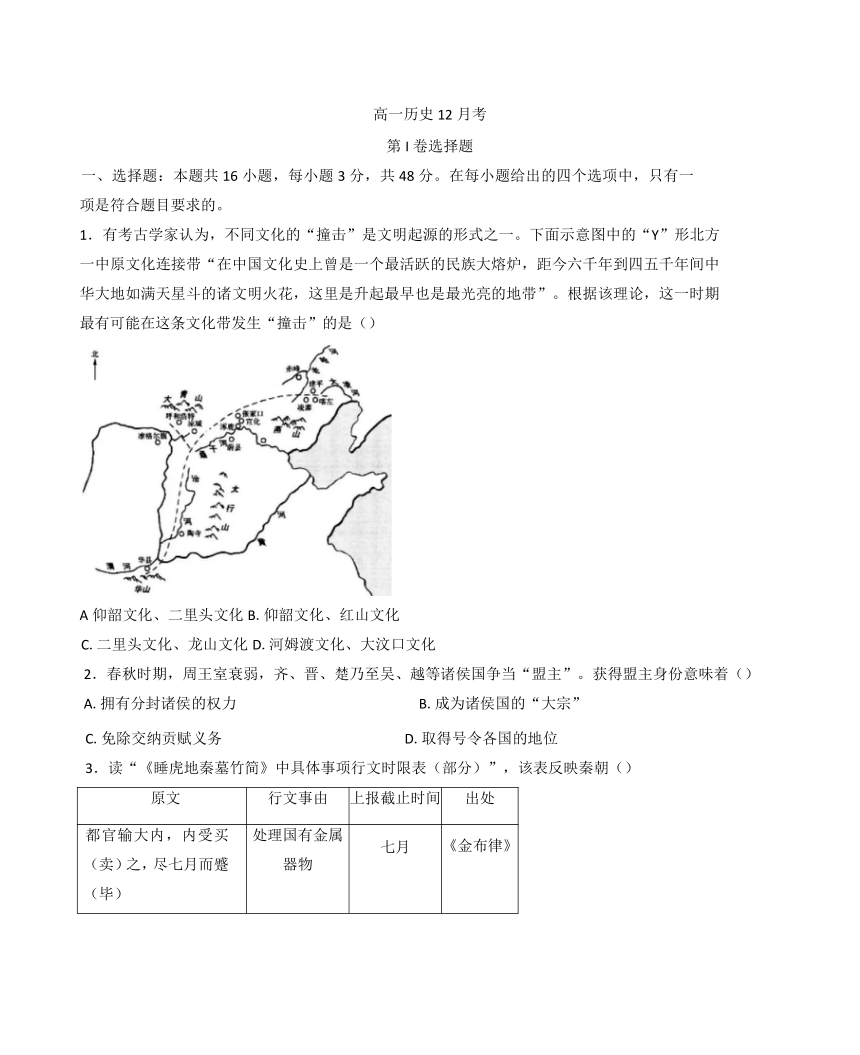

1.有考古学家认为,不同文化的“撞击”是文明起源的形式之一。下面示意图中的“Y”形北方一中原文化连接带“在中国文化史上曾是一个最活跃的民族大熔炉,距今六千年到四五千年间中华大地如满天星斗的诸文明火花,这里是升起最早也是最光亮的地带”。根据该理论,这一时期最有可能在这条文化带发生“撞击”的是()

A仰韶文化、二里头文化B.仰韶文化、红山文化

C.二里头文化、龙山文化D.河姆渡文化、大汶口文化

2.春秋时期,周王室衰弱,齐、晋、楚乃至吴、越等诸侯国争当“盟主”。获得盟主身份意味着()

A.拥有分封诸侯的权力 B.成为诸侯国的“大宗”

C.免除交纳贡赋义务 D.取得号令各国的地位

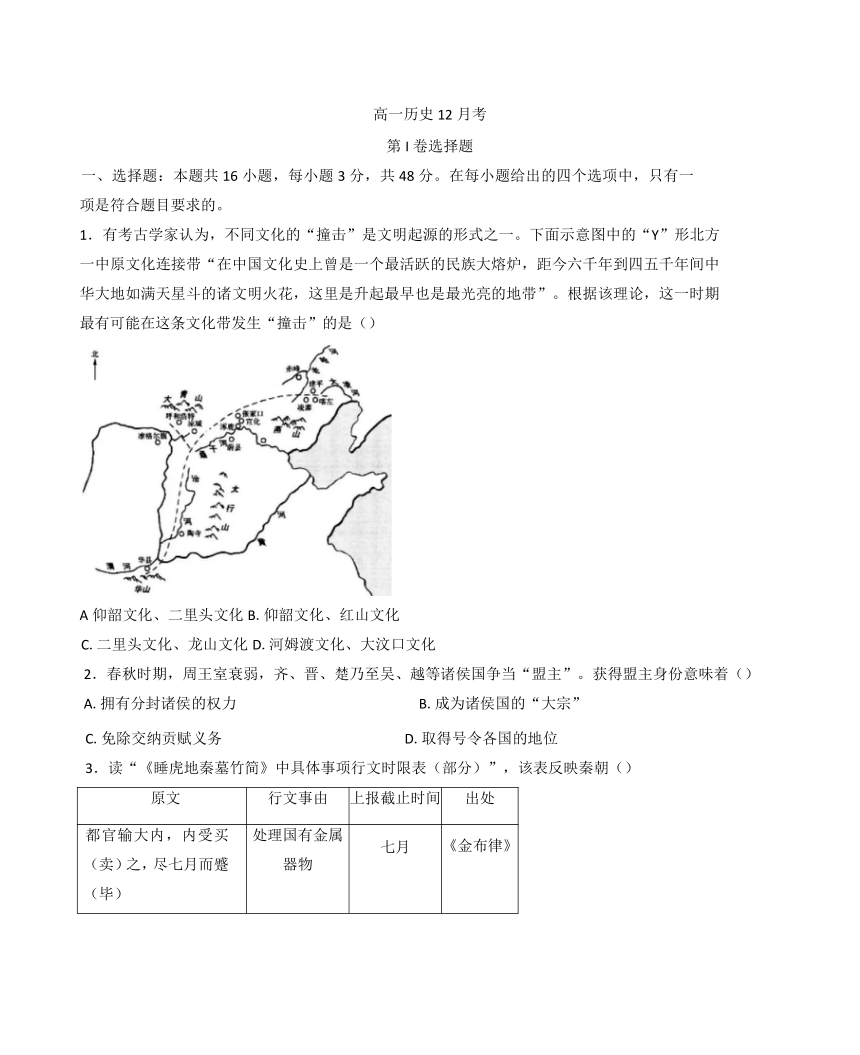

3.读“《睡虎地秦墓竹简》中具体事项行文时限表(部分)”,该表反映秦朝()

原文 行文事由 上报截止时间 出处

都官输大内,内受买(卖)之,尽七月而蹙(毕) 处理国有金属器物 七月 《金布律》

雨为氵封(澍》,及诱(秀)粟......尽八月□之 庄稼生长情况 八月 《田律》

稻后禾孰(熟)......到十月牒书数 农作物产量收成 十月 《仓律》

A.实行严刑峻法维系统治 B.用法律保障行政管理效率

C.逐步完善地方治理体系 D.推行严格的重农抑商政策

4.史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知()

A.尚书台正式确立为新行政中枢 B.汉成帝开始设立中朝削弱相权

C.尚书各曹掌握朝廷的重要职能 D.尚书仆射控制中朝威胁到皇权

5.南北朝之前,“川”字只有“水道、河流”之意,而《魏书》所载牛川、宁川、敕勒川等地名中的“川”,则是鲜卑语“荒野、荒滩草原”的意思。于是,“川”字有了新的义项,并沿用至今。这主要反映出,民族交融()

A.缩小了南北差距 B.奠定了统一基础

C.丰富了文化内涵 D.拓展了文学题材

6.唐太宗认为“天子者,有道则人推之为主,无道则人弃而不用,诚可畏也”“去奢省费,轻徭薄赋,使民衣食有余”;还指出,“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。这表明唐太宗()

A.坚持以民为本政得其民 B.坚持君为国本隆礼崇法

C.善于选贤任能虚怀纳谏 D.重视发展生产整顿吏治

7.《资治通鉴》记载:“唐初,赋敛之法曰租庸调......玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起(安史之乱),所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极......”据此,唐政府实行()

A.均田制 B.里甲制 C.府兵制 D.两税法

8.唐朝科举考生被录取后要到考官处谢恩,自称“门生”。自宋朝以后,殿试时皇帝亲自充当考官,新进士们也因此被称为“天子门生”。宋代改革殿试制度旨在()

A.重组中枢机构 B.强化专制集权

C.提高选才标准 D.扩大选官范围

9.史载:“和议成,立盟书,约以淮水中流画疆,岁奉银二十五万两,绢二十五万匹。”立盟书双方是()

A.北宋和西夏 B.北宋和辽 C.南宋和金 D.南宋和辽

10.元杂剧是把音乐、歌唱、舞蹈、表演、念白融为一体的综合性舞台艺术形式,盛行于都市与城乡之间的勾栏瓦舍中,具有浓郁市民生活气息,广受民众欢迎。元杂剧兴盛()

A.源于文化政策的宽松 B.得益于士人阶层的推崇

C.源于商品经济的发展 D.得益于各民族广泛交往交流交融

11.唐政府曾广泛吸收社会人士参与历法编制工作,如著名的天文学家僧一行,就曾主持编制过《大衍历》,并且负责制造了不少天文仪器。这体现出()

A.科学技术服务社会生产 B.中国天文技术领先于世界

C.国家力量推动科技发展 D.政府加强了对文化的控制

12.“这些官,在宋代又称监司官,每一路共有四个监司官,即安抚使、转运使、提刑按察使、提举常平使,是中央派去监临指挥地方的。此四司中,以转运使为最重要。地方财政,都在他手,他须把地方全部财富转运到中央去。”可见,宋代监司官()

A.等级最高是转运使 B.从不同方面对各州进行监控节制

C.是中央行政机构官员 D.确保了各州赋税全部上缴到朝廷

13.宋真宗时期,张贵妃的伯父看中状元冯京,声称根据皇帝的意思,想招其为婿,但冯京“不肯就,力辞之”;北宋末年,大臣王黼、张邦昌都想招初入仕途的进士潘良贵为婿,潘良贵“不肯托昏富贵之家”,最终拒绝。这些现象反映出宋代()

A.大臣希望通过联姻巩固地位 B.科举出身者享有较大的权力

C.依靠婚姻结交权贵受到鄙视 D.社会传统婚姻观念发生变化

14.北宋儒学家李靓在《寄上孙安抚书》中明确指出:“茶盐之禁,本非便人......当少缓之。”并认为:“当弛一切之禁,听民自便。”这些主张()

A.奠定南方经济重心的地位 B.推动榷场贸易的兴起

C.反映商品经济发展的现实 D.启迪“工商皆本”思潮

15.《金史·兵志》记载,金国常备军不多,每到战时,“民家丁男,若皆强壮,或尽取无遗。”金世宗在平定契丹起义,结束对南宋战争后,裁军归农。金朝裁军归农()

A.利于生产的恢复和发展 B.促进了民族交融

C.表明南北对峙局面结束 D.解决了边患问题

16.元代的王祯通过实际考察研究,花费十多年时间编写完成《农书》。全书分为《农桑通诀》《百谷谱》《农器图谱》三个部分。其中,《农器图谱》篇幅占全书的80%左右,有306幅图,大部分是当时农具、农业机械、灌溉工具、运输工具、纺织机具等的实物写真。据此可知,《农书》()

A.重视农业技术实用性 B.完善了农业科学理论

C.强调农业科技的创新 D.改变了农学发展方向

二、非选择题(共4题,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求

政治制度的创新是历史演进的一种常态。

材料一秦统治者把“帝”这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下有九卿,“天下事无大小皆决于上”。全国分为三十六郡,郡下辖若干县,县按大小设县令或县长。

-摘编自樊树志《国史学概要》

材料二公元前230年到公元前221年,秦陆续灭了六国,并采用以法家为主、兼蓄并用其他学派思想的做法,追求“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”的格局。

-摘编自韦政通《中国思想史》等

材料三秦朝作为中华帝国的开端,确立君、臣、民三层一元的政治结构,君主与官僚构成统治阶级。他们对千万小民的控制和支配,是其最突出的特点。秦汉政治体制规范了最基本的特征、倾向。隋和唐初的制度,是在总结前代制度的基础上,适应新的时代特点而形成的三省制。元由三省简化为一省制,明制追唐,元承宋制......

-摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

(1)据材料一、二,指出秦统治者在政治体制上的创新举措并概括秦统治者创新制度所具备的历史条件。

(2)依据材料三,分析秦统治者所创制度的影响。

18.阅读材料,回答问题。

材料随着社会经济的恢复和发展,诸王的势力日益膨胀,形成了“尾大不掉”之势。与此同时,各地豪强势力大为膨胀,他们利用封建宗法关系结成强宗大姓,以强凌弱,以众暴寡,兼并土地,横行乡里。富商大贾、豪强地主往往占有山海,或采矿冶铁,或煮海制盐,垄断了对国计民生有重要影响的冶铁煮盐业。

秦汉之际,匈奴首领冒顿单于乘楚汉相争之机,占领了河套地区,控制了中国北部、东北部和西北部广大地区。汉武帝即位后,由于中央集权大大加强,国家的经济实力空前雄厚,反击匈奴贵族的条件完全成熟了。

针对材料反映西汉王朝所面临的问题,请你为即位之初的汉武帝提两条治国建议,并分析理由。

19.阅读材料,回答问题。

材料一中国古代知识分子以学术研究为国家与社会服务,不做为学术而学术的纯理论研究。儒家总结上古圣人施政安民的理念,揭示“先王得位行道,经纬世宙之迹,而非托于空言”,成为学者从盛衰兴亡中探讨治国之道,实现经世致用的思想渊源。他们根据时代环境与社会现实的需要,针对治国兴邦的各种问题展开研究,以是否有益于世作为价值利断的标准,反映亲尚实际、注重实效的实用理性。

-摘编自庞天佑《论儒家思想与中国古代学者的人文精神》

材料二儒道两家的环保思想虽然都极其关怀自然环境,但儒家主张顺应自然,合理地可持续性地利用自然,其态度是积极的,而道家则一任自然,无为而无不为,态度是消极的。儒家学说的核心范畴是“仁”,仁既是处理人与人之间关系的规范,也是用来处理人与自然环境之间关系的范畴,道家的核心范畴是“道”,其特点就是自生自灭、自然而然、自由自在、无为而无不下为。正由于儒道两家的学说基础不同,导致了两种环保思想朝着不同的方向发展,儒家继续朝着世俗化的方向发展,而道家则发展成道教。儒家提出许多具体可行的环保思想,而且越来越具有实用性,而道家则试图从根本上解决,较少提出具体主张,其可操作性不强。

-摘编自方明星《中国古代环境立法略论-从儒道环保思想出发》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代人文精神的特点及成因。

(2)根据材料二,简要指出儒道两家环保思想的区别。

20.阅读材料,回答问题。

材料考察人类文明的发展史,基本上可以认定,文明之间交光互影的信息、能量与资源的交流与共享,乃是它们得以存续和演进的重要外因之一。在论及内在因素与外在因素对于文明变迁的重要性时,史学家许倬云以考古学成果为基础,甚至这样断定:“外在因素的重要性不会逊于内在因素;两者都是促进人类文化演变的动能。”

-摘编自袁行霈主编的《中华文明史》(第四卷)

根据材料并结合所学的中国古代史相关知识,围绕“中华文明的演进发展”就某个时段或总体拟定一个具体的论题,就材料所示的一个角度或两个角度进行简要阐述。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

答案及简析

选择题答案及解析

1答案:B

解析:本题考查新石器时代不同文化的分布及相关知识,属于推断题,时空定位在新石器时代的中国。从题目所给信息及中国行政地图来看,“Y” 形北方 - 中原文化连接带处于黄河流域中游地区,大致涵盖今陕西省、山西省和内蒙古一带。仰韶文化在新石器时代中期主要位于陕西,处在该文化带上;红山文化距今 5000 年左右,位于辽河一带,大致在今河北省以南的内蒙古境内,也处于 “Y” 形文化带上,所以这两种文化最有可能在此文化带发生 “撞击”,B 项正确。二里头文化出现时间较晚,距今 3800 - 3500 年,位置在河南,不符合题意,A、C 项排除;河姆渡文化位于长江流域下游,不在 “Y” 形北方 - 中原文化连接带上,D 项排除。

2答案:D

解析:本题考查春秋时期诸侯争当盟主的影响,属于影响题,时空为春秋时期的中国。当时周王室衰微,诸侯争当盟主,这些盟主往往打着尊王旗号,实际是想借此号令天下,获得号令各国的地位,D 项正确。分封诸侯在理论上还是周王室的特权,春秋时期诸侯并不能因成为盟主就拥有此项权力,A 项排除;按照宗法制,周天子是天下大宗,B 项排除;春秋时期诸侯不朝觐纳贡本就是常态,并非盟主特有的特权,C 项排除。

3答案:B

解析:本题考查秦朝法律相关知识,属于本质题,时空是秦朝。从《睡虎地秦墓竹简》中各项事务的行文时限表可以看出,秦朝在行政管理中,针对不同事务都规定了严格的时间要求,这体现出秦朝通过法律来保障行政管理能够高效、有序地开展,确保各项事务按时处理,B 项正确。表格中并没有直接体现严刑峻法的内容,A 项排除;表格主要聚焦的是事务处理的时间规定,并非是地方治理体系完善的体现,C 项排除;同样,表格里也没有关于重农抑商政策的直接表述,D 项排除。

4答案:C

解析:本题考查汉朝尚书各曹的职能,属于推断题,时空是汉朝的中国。根据材料所述,尚书五曹分别主公卿、主郡国二千石、主凡吏民上书、主外国夷狄、主断狱,各自负责不同的具体政务,这表明尚书各曹掌握着朝廷的重要职能,C 项正确。汉成帝时期的尚书台还是秘书机构,尚未正式成为新行政中枢,A 项排除;汉武帝时期就已设立中朝来削弱相权,并非汉成帝时期,B 项排除;材料只是介绍了尚书各曹的职能,未体现其对皇权的影响,D 项排除。

5答案:C

解析:本题考查南北朝时期民族交融的影响,属于本质题,时空是南北朝时期的中国。“川” 字原本只有 “水道、河流” 之意,在南北朝时因鲜卑语的影响,在《魏书》记载的地名中被赋予了 “荒野、荒滩草原” 的新义项,并沿用至今,这体现了随着民族之间的交融,语言文化的内涵得到了丰富和拓展,C 项正确。题干主要围绕语言文字含义的变化,并未涉及南北差距缩小的问题,A 项排除;虽然民族交融对国家统一有一定帮助,但本题重点在于语言文化方面的变化,并非直接体现统一基础的奠定,B 项排除;材料也未体现文学题材的拓展情况,D 项排除。

6答案:A

解析:本题考查唐太宗的治国理念,属于本质题,时空是唐朝的中国。唐太宗深知百姓对于统治的重要性,提出 “使民衣食有余”“先存百姓” 等理念,强调要保障百姓的生活,让百姓安居乐业,统治才能稳固,这充分体现了他以民为本,重视民心向背,做到政得其民的治国思想,A 项正确。材料强调的是百姓为根本,并非 “君为国本”,B 项排除;题干中没有体现唐太宗选贤任能、虚怀纳谏的相关内容,C 项排除;材料里也未涉及整顿吏治的信息,D 项排除。

7答案:D

解析:本题考查唐朝赋税制度的变化,属于推断题,时空是唐朝的中国。材料指出由于户籍混乱,租庸调制无法正常施行,国家财政收入受到影响,在此背景下,唐政府推行了两税法,D 项正确。均田制是土地制度,且因为土地兼并,均田制遭到破坏,才导致租庸调制难以为继,进而推行两税法,A 项排除;里甲制是明朝的基层管理制度,与唐朝无关,B 项排除;府兵制是基于均田制建立的兵农合一的兵制,随着均田制破坏等原因逐渐瓦解,C 项排除。

8答案:B

解析:本题考查宋代殿试制度改革的目的,属于目的题,时空是唐宋时期的中国。宋朝以后,殿试由皇帝亲自充当考官,新进士成为 “天子门生”,这意味着选官的权力进一步集中到皇帝手中,加强了皇帝对选官的掌控,是强化专制集权的一种体现,B 项正确。这一做法并未对中枢机构进行重组,A 项排除;成为 “天子门生” 并不一定意味着选才标准提高了,C 项排除;材料中没有体现录取人数等方面的变化,无法看出选官范围是否扩大,D 项排除。

9答案:C

解析:本题考查南宋时期的和议情况,属于正向题,时空是南宋的中国。根据材料中 “和议成,立盟书,约以淮水中流画疆,岁奉银二十五万两,绢二十五万匹” 以及所学知识可知,1141 年南宋与金订立 “绍兴和议”,双方约定以东起淮水、西至大散关一线为界,南宋向金称臣,并每年向金输送岁币,C 项正确。北宋与西夏、辽订立的盟约内容与题干所描述不符,A、B 项排除;南宋时期辽国已不存在,D 项排除。

10答案:C

解析:本题考查元杂剧兴盛的原因,属于原因题,时空是元朝的中国。元杂剧盛行于都市与城乡之间的勾栏瓦舍,充满市民生活气息,广受欢迎,这是因为元朝时期商品经济发展,市民阶层不断壮大且文化需求日益增加,元杂剧正好适应了市民阶层的文化娱乐需求,C 项正确。元朝实行民族压迫政策,文化政策并不宽松,A 项排除;元杂剧主要受众是市民阶层,并非得益于士人阶层的推崇,B 项排除;虽然元朝民族交往交流交融频繁,但元杂剧兴盛的根源在于商品经济发展带来的市民阶层需求,D 项排除。

11答案:C

解析:本题考查唐朝政府对科技发展的作用,属于本质题,时空是唐朝时期。从材料中可以看出唐政府积极组织并广泛吸收社会人士参与历法编制等天文学方面的工作,在政府的推动下,唐朝天文学取得不少成果,这体现了国家力量对科技发展起到了积极的推动作用,C 项正确。材料主要强调的是国家推动科技进步,并未涉及科技服务社会生产的相关内容,A 项排除;材料没有将中国天文技术与世界其他地区进行对比,无法得出领先世界的结论,B 项排除;材料体现的是政府助力科技发展,而不是对文化进行控制,D 项排除。

12答案:B

解析:本题考查宋代监司官的作用,属于推断题,时空是宋代的中国。路是北宋的监察区,四监司分别为安抚使、转运使、提刑按察使、提举常平使,他们分管地方的军事、财政、司法、常平等事务,从不同方面对各州进行监督、管理和节制,分化了地方权力,B 项正确。材料只是强调转运使在掌管地方财政方面的重要性,并没有表明监司官中转运使等级最高,A 项排除;宋代监司官属于地方行政机构的官员,并非中央行政机构官员,C 项排除;材料重点是四监司对地方的监控节制,不是强调各州赋税全部上缴朝廷,D 项排除。

13答案:D

解析:本题考查北宋时期社会婚姻观念的变化,属于本质题,时空是北宋时期的中国。材料中提到北宋时期,像张贵妃的伯父、大臣王黼、张邦昌等想招科举出身的进士为婿,而不是看重富贵之家,这反映出随着科举制的发展完善,人们的婚姻观念发生了变化,不再单纯以门第、财富等为主要考量因素,D 项正确。材料突出的是婚姻观念的改变,并非大臣通过联姻巩固地位,A 项排除;从材料中无法得知科举出身者所拥有的权力情况,B 项排除;材料没有体现依靠婚姻结交权贵受到鄙视的相关内容,C 项排除。

14答案:C

解析:本题考查北宋商品经济发展相关思想主张,属于本质题、影响题,时空是北宋时期的中国。北宋儒学家李觏主张减轻甚至解除茶、盐贸易的国家专卖限制,让民间能够自由经营,这一主张是适应当时北宋商品经济不断发展的现实情况而提出的,反映了商品经济发展下,人们对经济政策调整的需求,C 项正确。解除茶、盐贸易垄断并不能起到奠定南方经济重心地位的作用,A 项排除;榷场是边境互市贸易,与反对茶、盐专卖制度关联性不大,B 项排除;“工商皆本” 思潮是明末清初黄宗羲提出的,与北宋时期的李觏主张无关,D 项排除。

15答案:A

解析:本题考查金朝裁军归农的影响,属于影响题,时空是金国南宋时期的中国。金朝裁减常备军,让大量士兵复员归农,这样一方面减少了朝廷的财政开支,另一方面增加了从事农业生产的劳动力,对生产的恢复和发展是有利的,A 项正确。材料只涉及军队人员安排的变化,没有体现民族交融相关内容,B 项排除;这与南北对峙局面是否结束并无直接关联,C 项排除;“解决了边患问题” 不符合史实,D 项排除。

16答案:A

解析:本题考查元代《农书》的特点,属于推断题,时空是元代的中国。《农书》中《农器图谱》篇幅占全书 80%左右,包含大量当时农具、农业机械等实物写真,这表明该书着重关注农业生产工具的展示与介绍,突出了对农业技术实用性的重视,希望通过改进和推广实用的农业工具来促进农业发展,A 项正确。《农器图谱》主要侧重于工具展示,并非完善农业科学理论,B 项排除;书中介绍的多是当时已有的农业器具,不属于农业科技的创新,C 项排除;《农书》没有改变中国传统农学的发展方向,D 项排除。

非选择题答案及解析

17

答案:

(1)举措:首创皇帝制度,在中央实行三公九卿制度,在地方推行郡县制。

历史条件:国家统一;百家争鸣提供了各种治国学说。

(2)对秦朝:巩固了统一,加强了中央集权。

对后世:后世的政治制度在秦朝的基础上不断完善、创新;权力的统一与集中成为后世王朝的总体趋势。

解析:

(1)举措及历史条件:本题考查秦朝政治体制创新举措及创新的历史条件,时空是秦朝的中国。举措方面,根据材料一的描述,秦朝建立起一套专制主义中央集权制度,包括将 “帝” 作为统治者专属称呼的皇帝制度,中央设置三公九卿来协助皇帝处理政务,地方上实行郡县制,划分全国为三十六郡,郡下再设县等,这些都是秦朝在政治体制方面的创新设置。历史条件上,材料二提到秦朝陆续灭掉六国实现统一,为制度创新提供了大的政治前提;同时,当时百家争鸣的思想文化环境,使得秦朝能够兼采各家学说,其中法家思想为主导,为制度创新提供了多样的治国理念作为参考,所以具备了国家统一以及百家争鸣提供治国学说这两个历史条件。

(2)影响:本题考查秦朝所创制度的影响,从秦朝自身以及对后世两个角度来分析,时空是秦朝及之后的中国历史时期。对于秦朝而言,这些制度打破了以往分封制等带来的地方权力分散等问题,通过加强中央对地方的直接管理以及强化皇帝对全国政务的掌控,有效地巩固了刚刚实现的统一局面,加强了中央集权。从后世来看,材料三指出隋、唐、元、明等朝代的制度都是在总结秦朝制度的基础上,结合自身时代特点不断完善、创新而来,比如隋和唐初的三省制、元朝的一省制、明朝对唐制的借鉴等,并且秦朝开创的权力高度集中于中央、皇帝掌握大权的这种模式,也成为后世王朝在政治制度构建上追求的总体趋势,体现了秦朝制度深远的影响力。

18

答案:

建议 1:颁布 “推恩令”,削弱诸侯王势力。

理由:王国势力膨胀,威胁中央集权;七国之乱被平定后,王国势力初步削弱。

建议 2:实行刺史制度,监察地方郡国和豪强势力。

理由:王国和豪强势力威胁中央集权;土地兼并激化了社会矛盾。

解析:本题考查西汉汉武帝时期面临的问题及应对建议,属于特点类和背景类材料分析题,时空是西汉的中国。从材料中可知,西汉面临着诸侯王势力膨胀、地方豪强势力横行、土地兼并严重等诸多问题,严重威胁到中央集权以及社会稳定。针对诸侯王势力问题,汉武帝可颁布 “推恩令” 来削弱其势力,理由是当时诸侯王势力不断壮大,已经对中央集权构成严重威胁,此前虽有七国之乱被平定,使得王国势力初步受到削弱,但仍有较大隐患,所以需要进一步从制度上解决这个问题。对于地方豪强势力和土地兼并问题,实行刺史制度是合适的建议,因为王国和豪强势力凭借自身力量,肆意妄为,干扰地方秩序,威胁中央集权,而且豪强大量兼并土地,使得众多农民失去土地,激化了社会矛盾,需要通过刺史制度来监察地方郡国和豪强势力,加强对地方的管控,维护统治秩序。

19

答案:

(1)特点:注重对治国安邦的研究;具有强烈的社会责任感;崇尚实际和实用(或以经世致用为主题)。

成因:儒家思想文化的影响;传统 “民本” 思想的促进;中国古代特有的政治环境的推动;自然经济的产物。

(2)区别:儒家主张顺应自然,积极利用自然,而道家则强调任其自然,无为而治;儒家环保思想具有实用性,提出许多具体可行的主张,而道家则更注重从根本上解决问题,缺乏具体可行的主张;儒家环保思想世俗化,而道家则发展成道教。

解析:

(1)特点及成因:本题考查中国古代人文精神的特点及成因,属于特点题、原因题,时空是古代的中国。特点方面,从材料一可以看出,古代知识分子从事学术研究是为国家和社会服务,围绕治国安民展开研究,体现出注重对治国安邦的研究;他们会根据时代和社会现实需求来探讨问题,旨在有益于世,反映出强烈的社会责任感以及崇尚实际、注重实效的实用理性(经世致用)。成因上,儒家思想长期在中国占据主导地位,其总结的施政安民理念等对学者影响深远,为人文精神打上了儒家思想的烙印;传统 “民本” 思想倡导重视民众、以民为本,促使学者关注社会民生,进而推动这种人文精神的形成;中国古代长期处于封建专制统治的政治环境下,学者希望通过学术研究为国家治理出谋划策,实现自身价值;自然经济下,人们依赖土地等进行生产生活,更注重实际效果,这些因素共同作用,塑造了中国古代人文精神的特点。

(2)区别:本题考查儒道两家环保思想的区别,属于比较题,时空是古代的中国。从材料二来看,在对待自然的态度上,儒家主张顺应自然,并且合理地、可持续地利用自然,是一种积极主动的态度,而道家则是一任自然,无为而无不为,秉持消极的态度;在环保思想的实用性方面,儒家提出了很多具体可行的环保思想,并且随着发展越来越实用,道家则更多是从根源上去思考解决问题,较少提出具体可操作的主张;从发展方向上,儒家的相关思想继续朝着世俗化方向发展,融入到人们的日常生活和社会理念中,道家的思想则逐渐发展成道教这一宗教形式。

20

答案:

论题:中华文明在引进和吸收外来文明的基础上,不断得以丰富和发展。

阐述:佛教传入中国后与中华传统文化相融合。南北朝至隋唐之际,出现了禅宗,成为中华文化的一个重要组成部分;至宋代,出现了理学,成为中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。明代中后期,源自美洲的玉米、甘薯等高产作物以及欧洲科技开始传入中国,丰富了中国人民的物质和文化生活。

综上所述,中华文明的演进过程,是不同地域的文明以及不同民族的文明,在交往过程中整合为一体的过程。

第I卷选择题

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.有考古学家认为,不同文化的“撞击”是文明起源的形式之一。下面示意图中的“Y”形北方一中原文化连接带“在中国文化史上曾是一个最活跃的民族大熔炉,距今六千年到四五千年间中华大地如满天星斗的诸文明火花,这里是升起最早也是最光亮的地带”。根据该理论,这一时期最有可能在这条文化带发生“撞击”的是()

A仰韶文化、二里头文化B.仰韶文化、红山文化

C.二里头文化、龙山文化D.河姆渡文化、大汶口文化

2.春秋时期,周王室衰弱,齐、晋、楚乃至吴、越等诸侯国争当“盟主”。获得盟主身份意味着()

A.拥有分封诸侯的权力 B.成为诸侯国的“大宗”

C.免除交纳贡赋义务 D.取得号令各国的地位

3.读“《睡虎地秦墓竹简》中具体事项行文时限表(部分)”,该表反映秦朝()

原文 行文事由 上报截止时间 出处

都官输大内,内受买(卖)之,尽七月而蹙(毕) 处理国有金属器物 七月 《金布律》

雨为氵封(澍》,及诱(秀)粟......尽八月□之 庄稼生长情况 八月 《田律》

稻后禾孰(熟)......到十月牒书数 农作物产量收成 十月 《仓律》

A.实行严刑峻法维系统治 B.用法律保障行政管理效率

C.逐步完善地方治理体系 D.推行严格的重农抑商政策

4.史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知()

A.尚书台正式确立为新行政中枢 B.汉成帝开始设立中朝削弱相权

C.尚书各曹掌握朝廷的重要职能 D.尚书仆射控制中朝威胁到皇权

5.南北朝之前,“川”字只有“水道、河流”之意,而《魏书》所载牛川、宁川、敕勒川等地名中的“川”,则是鲜卑语“荒野、荒滩草原”的意思。于是,“川”字有了新的义项,并沿用至今。这主要反映出,民族交融()

A.缩小了南北差距 B.奠定了统一基础

C.丰富了文化内涵 D.拓展了文学题材

6.唐太宗认为“天子者,有道则人推之为主,无道则人弃而不用,诚可畏也”“去奢省费,轻徭薄赋,使民衣食有余”;还指出,“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。这表明唐太宗()

A.坚持以民为本政得其民 B.坚持君为国本隆礼崇法

C.善于选贤任能虚怀纳谏 D.重视发展生产整顿吏治

7.《资治通鉴》记载:“唐初,赋敛之法曰租庸调......玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起(安史之乱),所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极......”据此,唐政府实行()

A.均田制 B.里甲制 C.府兵制 D.两税法

8.唐朝科举考生被录取后要到考官处谢恩,自称“门生”。自宋朝以后,殿试时皇帝亲自充当考官,新进士们也因此被称为“天子门生”。宋代改革殿试制度旨在()

A.重组中枢机构 B.强化专制集权

C.提高选才标准 D.扩大选官范围

9.史载:“和议成,立盟书,约以淮水中流画疆,岁奉银二十五万两,绢二十五万匹。”立盟书双方是()

A.北宋和西夏 B.北宋和辽 C.南宋和金 D.南宋和辽

10.元杂剧是把音乐、歌唱、舞蹈、表演、念白融为一体的综合性舞台艺术形式,盛行于都市与城乡之间的勾栏瓦舍中,具有浓郁市民生活气息,广受民众欢迎。元杂剧兴盛()

A.源于文化政策的宽松 B.得益于士人阶层的推崇

C.源于商品经济的发展 D.得益于各民族广泛交往交流交融

11.唐政府曾广泛吸收社会人士参与历法编制工作,如著名的天文学家僧一行,就曾主持编制过《大衍历》,并且负责制造了不少天文仪器。这体现出()

A.科学技术服务社会生产 B.中国天文技术领先于世界

C.国家力量推动科技发展 D.政府加强了对文化的控制

12.“这些官,在宋代又称监司官,每一路共有四个监司官,即安抚使、转运使、提刑按察使、提举常平使,是中央派去监临指挥地方的。此四司中,以转运使为最重要。地方财政,都在他手,他须把地方全部财富转运到中央去。”可见,宋代监司官()

A.等级最高是转运使 B.从不同方面对各州进行监控节制

C.是中央行政机构官员 D.确保了各州赋税全部上缴到朝廷

13.宋真宗时期,张贵妃的伯父看中状元冯京,声称根据皇帝的意思,想招其为婿,但冯京“不肯就,力辞之”;北宋末年,大臣王黼、张邦昌都想招初入仕途的进士潘良贵为婿,潘良贵“不肯托昏富贵之家”,最终拒绝。这些现象反映出宋代()

A.大臣希望通过联姻巩固地位 B.科举出身者享有较大的权力

C.依靠婚姻结交权贵受到鄙视 D.社会传统婚姻观念发生变化

14.北宋儒学家李靓在《寄上孙安抚书》中明确指出:“茶盐之禁,本非便人......当少缓之。”并认为:“当弛一切之禁,听民自便。”这些主张()

A.奠定南方经济重心的地位 B.推动榷场贸易的兴起

C.反映商品经济发展的现实 D.启迪“工商皆本”思潮

15.《金史·兵志》记载,金国常备军不多,每到战时,“民家丁男,若皆强壮,或尽取无遗。”金世宗在平定契丹起义,结束对南宋战争后,裁军归农。金朝裁军归农()

A.利于生产的恢复和发展 B.促进了民族交融

C.表明南北对峙局面结束 D.解决了边患问题

16.元代的王祯通过实际考察研究,花费十多年时间编写完成《农书》。全书分为《农桑通诀》《百谷谱》《农器图谱》三个部分。其中,《农器图谱》篇幅占全书的80%左右,有306幅图,大部分是当时农具、农业机械、灌溉工具、运输工具、纺织机具等的实物写真。据此可知,《农书》()

A.重视农业技术实用性 B.完善了农业科学理论

C.强调农业科技的创新 D.改变了农学发展方向

二、非选择题(共4题,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求

政治制度的创新是历史演进的一种常态。

材料一秦统治者把“帝”这个头衔作为自己的专属称呼,皇帝之下是三公,三公之下有九卿,“天下事无大小皆决于上”。全国分为三十六郡,郡下辖若干县,县按大小设县令或县长。

-摘编自樊树志《国史学概要》

材料二公元前230年到公元前221年,秦陆续灭了六国,并采用以法家为主、兼蓄并用其他学派思想的做法,追求“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”的格局。

-摘编自韦政通《中国思想史》等

材料三秦朝作为中华帝国的开端,确立君、臣、民三层一元的政治结构,君主与官僚构成统治阶级。他们对千万小民的控制和支配,是其最突出的特点。秦汉政治体制规范了最基本的特征、倾向。隋和唐初的制度,是在总结前代制度的基础上,适应新的时代特点而形成的三省制。元由三省简化为一省制,明制追唐,元承宋制......

-摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

(1)据材料一、二,指出秦统治者在政治体制上的创新举措并概括秦统治者创新制度所具备的历史条件。

(2)依据材料三,分析秦统治者所创制度的影响。

18.阅读材料,回答问题。

材料随着社会经济的恢复和发展,诸王的势力日益膨胀,形成了“尾大不掉”之势。与此同时,各地豪强势力大为膨胀,他们利用封建宗法关系结成强宗大姓,以强凌弱,以众暴寡,兼并土地,横行乡里。富商大贾、豪强地主往往占有山海,或采矿冶铁,或煮海制盐,垄断了对国计民生有重要影响的冶铁煮盐业。

秦汉之际,匈奴首领冒顿单于乘楚汉相争之机,占领了河套地区,控制了中国北部、东北部和西北部广大地区。汉武帝即位后,由于中央集权大大加强,国家的经济实力空前雄厚,反击匈奴贵族的条件完全成熟了。

针对材料反映西汉王朝所面临的问题,请你为即位之初的汉武帝提两条治国建议,并分析理由。

19.阅读材料,回答问题。

材料一中国古代知识分子以学术研究为国家与社会服务,不做为学术而学术的纯理论研究。儒家总结上古圣人施政安民的理念,揭示“先王得位行道,经纬世宙之迹,而非托于空言”,成为学者从盛衰兴亡中探讨治国之道,实现经世致用的思想渊源。他们根据时代环境与社会现实的需要,针对治国兴邦的各种问题展开研究,以是否有益于世作为价值利断的标准,反映亲尚实际、注重实效的实用理性。

-摘编自庞天佑《论儒家思想与中国古代学者的人文精神》

材料二儒道两家的环保思想虽然都极其关怀自然环境,但儒家主张顺应自然,合理地可持续性地利用自然,其态度是积极的,而道家则一任自然,无为而无不为,态度是消极的。儒家学说的核心范畴是“仁”,仁既是处理人与人之间关系的规范,也是用来处理人与自然环境之间关系的范畴,道家的核心范畴是“道”,其特点就是自生自灭、自然而然、自由自在、无为而无不下为。正由于儒道两家的学说基础不同,导致了两种环保思想朝着不同的方向发展,儒家继续朝着世俗化的方向发展,而道家则发展成道教。儒家提出许多具体可行的环保思想,而且越来越具有实用性,而道家则试图从根本上解决,较少提出具体主张,其可操作性不强。

-摘编自方明星《中国古代环境立法略论-从儒道环保思想出发》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代人文精神的特点及成因。

(2)根据材料二,简要指出儒道两家环保思想的区别。

20.阅读材料,回答问题。

材料考察人类文明的发展史,基本上可以认定,文明之间交光互影的信息、能量与资源的交流与共享,乃是它们得以存续和演进的重要外因之一。在论及内在因素与外在因素对于文明变迁的重要性时,史学家许倬云以考古学成果为基础,甚至这样断定:“外在因素的重要性不会逊于内在因素;两者都是促进人类文化演变的动能。”

-摘编自袁行霈主编的《中华文明史》(第四卷)

根据材料并结合所学的中国古代史相关知识,围绕“中华文明的演进发展”就某个时段或总体拟定一个具体的论题,就材料所示的一个角度或两个角度进行简要阐述。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

答案及简析

选择题答案及解析

1答案:B

解析:本题考查新石器时代不同文化的分布及相关知识,属于推断题,时空定位在新石器时代的中国。从题目所给信息及中国行政地图来看,“Y” 形北方 - 中原文化连接带处于黄河流域中游地区,大致涵盖今陕西省、山西省和内蒙古一带。仰韶文化在新石器时代中期主要位于陕西,处在该文化带上;红山文化距今 5000 年左右,位于辽河一带,大致在今河北省以南的内蒙古境内,也处于 “Y” 形文化带上,所以这两种文化最有可能在此文化带发生 “撞击”,B 项正确。二里头文化出现时间较晚,距今 3800 - 3500 年,位置在河南,不符合题意,A、C 项排除;河姆渡文化位于长江流域下游,不在 “Y” 形北方 - 中原文化连接带上,D 项排除。

2答案:D

解析:本题考查春秋时期诸侯争当盟主的影响,属于影响题,时空为春秋时期的中国。当时周王室衰微,诸侯争当盟主,这些盟主往往打着尊王旗号,实际是想借此号令天下,获得号令各国的地位,D 项正确。分封诸侯在理论上还是周王室的特权,春秋时期诸侯并不能因成为盟主就拥有此项权力,A 项排除;按照宗法制,周天子是天下大宗,B 项排除;春秋时期诸侯不朝觐纳贡本就是常态,并非盟主特有的特权,C 项排除。

3答案:B

解析:本题考查秦朝法律相关知识,属于本质题,时空是秦朝。从《睡虎地秦墓竹简》中各项事务的行文时限表可以看出,秦朝在行政管理中,针对不同事务都规定了严格的时间要求,这体现出秦朝通过法律来保障行政管理能够高效、有序地开展,确保各项事务按时处理,B 项正确。表格中并没有直接体现严刑峻法的内容,A 项排除;表格主要聚焦的是事务处理的时间规定,并非是地方治理体系完善的体现,C 项排除;同样,表格里也没有关于重农抑商政策的直接表述,D 项排除。

4答案:C

解析:本题考查汉朝尚书各曹的职能,属于推断题,时空是汉朝的中国。根据材料所述,尚书五曹分别主公卿、主郡国二千石、主凡吏民上书、主外国夷狄、主断狱,各自负责不同的具体政务,这表明尚书各曹掌握着朝廷的重要职能,C 项正确。汉成帝时期的尚书台还是秘书机构,尚未正式成为新行政中枢,A 项排除;汉武帝时期就已设立中朝来削弱相权,并非汉成帝时期,B 项排除;材料只是介绍了尚书各曹的职能,未体现其对皇权的影响,D 项排除。

5答案:C

解析:本题考查南北朝时期民族交融的影响,属于本质题,时空是南北朝时期的中国。“川” 字原本只有 “水道、河流” 之意,在南北朝时因鲜卑语的影响,在《魏书》记载的地名中被赋予了 “荒野、荒滩草原” 的新义项,并沿用至今,这体现了随着民族之间的交融,语言文化的内涵得到了丰富和拓展,C 项正确。题干主要围绕语言文字含义的变化,并未涉及南北差距缩小的问题,A 项排除;虽然民族交融对国家统一有一定帮助,但本题重点在于语言文化方面的变化,并非直接体现统一基础的奠定,B 项排除;材料也未体现文学题材的拓展情况,D 项排除。

6答案:A

解析:本题考查唐太宗的治国理念,属于本质题,时空是唐朝的中国。唐太宗深知百姓对于统治的重要性,提出 “使民衣食有余”“先存百姓” 等理念,强调要保障百姓的生活,让百姓安居乐业,统治才能稳固,这充分体现了他以民为本,重视民心向背,做到政得其民的治国思想,A 项正确。材料强调的是百姓为根本,并非 “君为国本”,B 项排除;题干中没有体现唐太宗选贤任能、虚怀纳谏的相关内容,C 项排除;材料里也未涉及整顿吏治的信息,D 项排除。

7答案:D

解析:本题考查唐朝赋税制度的变化,属于推断题,时空是唐朝的中国。材料指出由于户籍混乱,租庸调制无法正常施行,国家财政收入受到影响,在此背景下,唐政府推行了两税法,D 项正确。均田制是土地制度,且因为土地兼并,均田制遭到破坏,才导致租庸调制难以为继,进而推行两税法,A 项排除;里甲制是明朝的基层管理制度,与唐朝无关,B 项排除;府兵制是基于均田制建立的兵农合一的兵制,随着均田制破坏等原因逐渐瓦解,C 项排除。

8答案:B

解析:本题考查宋代殿试制度改革的目的,属于目的题,时空是唐宋时期的中国。宋朝以后,殿试由皇帝亲自充当考官,新进士成为 “天子门生”,这意味着选官的权力进一步集中到皇帝手中,加强了皇帝对选官的掌控,是强化专制集权的一种体现,B 项正确。这一做法并未对中枢机构进行重组,A 项排除;成为 “天子门生” 并不一定意味着选才标准提高了,C 项排除;材料中没有体现录取人数等方面的变化,无法看出选官范围是否扩大,D 项排除。

9答案:C

解析:本题考查南宋时期的和议情况,属于正向题,时空是南宋的中国。根据材料中 “和议成,立盟书,约以淮水中流画疆,岁奉银二十五万两,绢二十五万匹” 以及所学知识可知,1141 年南宋与金订立 “绍兴和议”,双方约定以东起淮水、西至大散关一线为界,南宋向金称臣,并每年向金输送岁币,C 项正确。北宋与西夏、辽订立的盟约内容与题干所描述不符,A、B 项排除;南宋时期辽国已不存在,D 项排除。

10答案:C

解析:本题考查元杂剧兴盛的原因,属于原因题,时空是元朝的中国。元杂剧盛行于都市与城乡之间的勾栏瓦舍,充满市民生活气息,广受欢迎,这是因为元朝时期商品经济发展,市民阶层不断壮大且文化需求日益增加,元杂剧正好适应了市民阶层的文化娱乐需求,C 项正确。元朝实行民族压迫政策,文化政策并不宽松,A 项排除;元杂剧主要受众是市民阶层,并非得益于士人阶层的推崇,B 项排除;虽然元朝民族交往交流交融频繁,但元杂剧兴盛的根源在于商品经济发展带来的市民阶层需求,D 项排除。

11答案:C

解析:本题考查唐朝政府对科技发展的作用,属于本质题,时空是唐朝时期。从材料中可以看出唐政府积极组织并广泛吸收社会人士参与历法编制等天文学方面的工作,在政府的推动下,唐朝天文学取得不少成果,这体现了国家力量对科技发展起到了积极的推动作用,C 项正确。材料主要强调的是国家推动科技进步,并未涉及科技服务社会生产的相关内容,A 项排除;材料没有将中国天文技术与世界其他地区进行对比,无法得出领先世界的结论,B 项排除;材料体现的是政府助力科技发展,而不是对文化进行控制,D 项排除。

12答案:B

解析:本题考查宋代监司官的作用,属于推断题,时空是宋代的中国。路是北宋的监察区,四监司分别为安抚使、转运使、提刑按察使、提举常平使,他们分管地方的军事、财政、司法、常平等事务,从不同方面对各州进行监督、管理和节制,分化了地方权力,B 项正确。材料只是强调转运使在掌管地方财政方面的重要性,并没有表明监司官中转运使等级最高,A 项排除;宋代监司官属于地方行政机构的官员,并非中央行政机构官员,C 项排除;材料重点是四监司对地方的监控节制,不是强调各州赋税全部上缴朝廷,D 项排除。

13答案:D

解析:本题考查北宋时期社会婚姻观念的变化,属于本质题,时空是北宋时期的中国。材料中提到北宋时期,像张贵妃的伯父、大臣王黼、张邦昌等想招科举出身的进士为婿,而不是看重富贵之家,这反映出随着科举制的发展完善,人们的婚姻观念发生了变化,不再单纯以门第、财富等为主要考量因素,D 项正确。材料突出的是婚姻观念的改变,并非大臣通过联姻巩固地位,A 项排除;从材料中无法得知科举出身者所拥有的权力情况,B 项排除;材料没有体现依靠婚姻结交权贵受到鄙视的相关内容,C 项排除。

14答案:C

解析:本题考查北宋商品经济发展相关思想主张,属于本质题、影响题,时空是北宋时期的中国。北宋儒学家李觏主张减轻甚至解除茶、盐贸易的国家专卖限制,让民间能够自由经营,这一主张是适应当时北宋商品经济不断发展的现实情况而提出的,反映了商品经济发展下,人们对经济政策调整的需求,C 项正确。解除茶、盐贸易垄断并不能起到奠定南方经济重心地位的作用,A 项排除;榷场是边境互市贸易,与反对茶、盐专卖制度关联性不大,B 项排除;“工商皆本” 思潮是明末清初黄宗羲提出的,与北宋时期的李觏主张无关,D 项排除。

15答案:A

解析:本题考查金朝裁军归农的影响,属于影响题,时空是金国南宋时期的中国。金朝裁减常备军,让大量士兵复员归农,这样一方面减少了朝廷的财政开支,另一方面增加了从事农业生产的劳动力,对生产的恢复和发展是有利的,A 项正确。材料只涉及军队人员安排的变化,没有体现民族交融相关内容,B 项排除;这与南北对峙局面是否结束并无直接关联,C 项排除;“解决了边患问题” 不符合史实,D 项排除。

16答案:A

解析:本题考查元代《农书》的特点,属于推断题,时空是元代的中国。《农书》中《农器图谱》篇幅占全书 80%左右,包含大量当时农具、农业机械等实物写真,这表明该书着重关注农业生产工具的展示与介绍,突出了对农业技术实用性的重视,希望通过改进和推广实用的农业工具来促进农业发展,A 项正确。《农器图谱》主要侧重于工具展示,并非完善农业科学理论,B 项排除;书中介绍的多是当时已有的农业器具,不属于农业科技的创新,C 项排除;《农书》没有改变中国传统农学的发展方向,D 项排除。

非选择题答案及解析

17

答案:

(1)举措:首创皇帝制度,在中央实行三公九卿制度,在地方推行郡县制。

历史条件:国家统一;百家争鸣提供了各种治国学说。

(2)对秦朝:巩固了统一,加强了中央集权。

对后世:后世的政治制度在秦朝的基础上不断完善、创新;权力的统一与集中成为后世王朝的总体趋势。

解析:

(1)举措及历史条件:本题考查秦朝政治体制创新举措及创新的历史条件,时空是秦朝的中国。举措方面,根据材料一的描述,秦朝建立起一套专制主义中央集权制度,包括将 “帝” 作为统治者专属称呼的皇帝制度,中央设置三公九卿来协助皇帝处理政务,地方上实行郡县制,划分全国为三十六郡,郡下再设县等,这些都是秦朝在政治体制方面的创新设置。历史条件上,材料二提到秦朝陆续灭掉六国实现统一,为制度创新提供了大的政治前提;同时,当时百家争鸣的思想文化环境,使得秦朝能够兼采各家学说,其中法家思想为主导,为制度创新提供了多样的治国理念作为参考,所以具备了国家统一以及百家争鸣提供治国学说这两个历史条件。

(2)影响:本题考查秦朝所创制度的影响,从秦朝自身以及对后世两个角度来分析,时空是秦朝及之后的中国历史时期。对于秦朝而言,这些制度打破了以往分封制等带来的地方权力分散等问题,通过加强中央对地方的直接管理以及强化皇帝对全国政务的掌控,有效地巩固了刚刚实现的统一局面,加强了中央集权。从后世来看,材料三指出隋、唐、元、明等朝代的制度都是在总结秦朝制度的基础上,结合自身时代特点不断完善、创新而来,比如隋和唐初的三省制、元朝的一省制、明朝对唐制的借鉴等,并且秦朝开创的权力高度集中于中央、皇帝掌握大权的这种模式,也成为后世王朝在政治制度构建上追求的总体趋势,体现了秦朝制度深远的影响力。

18

答案:

建议 1:颁布 “推恩令”,削弱诸侯王势力。

理由:王国势力膨胀,威胁中央集权;七国之乱被平定后,王国势力初步削弱。

建议 2:实行刺史制度,监察地方郡国和豪强势力。

理由:王国和豪强势力威胁中央集权;土地兼并激化了社会矛盾。

解析:本题考查西汉汉武帝时期面临的问题及应对建议,属于特点类和背景类材料分析题,时空是西汉的中国。从材料中可知,西汉面临着诸侯王势力膨胀、地方豪强势力横行、土地兼并严重等诸多问题,严重威胁到中央集权以及社会稳定。针对诸侯王势力问题,汉武帝可颁布 “推恩令” 来削弱其势力,理由是当时诸侯王势力不断壮大,已经对中央集权构成严重威胁,此前虽有七国之乱被平定,使得王国势力初步受到削弱,但仍有较大隐患,所以需要进一步从制度上解决这个问题。对于地方豪强势力和土地兼并问题,实行刺史制度是合适的建议,因为王国和豪强势力凭借自身力量,肆意妄为,干扰地方秩序,威胁中央集权,而且豪强大量兼并土地,使得众多农民失去土地,激化了社会矛盾,需要通过刺史制度来监察地方郡国和豪强势力,加强对地方的管控,维护统治秩序。

19

答案:

(1)特点:注重对治国安邦的研究;具有强烈的社会责任感;崇尚实际和实用(或以经世致用为主题)。

成因:儒家思想文化的影响;传统 “民本” 思想的促进;中国古代特有的政治环境的推动;自然经济的产物。

(2)区别:儒家主张顺应自然,积极利用自然,而道家则强调任其自然,无为而治;儒家环保思想具有实用性,提出许多具体可行的主张,而道家则更注重从根本上解决问题,缺乏具体可行的主张;儒家环保思想世俗化,而道家则发展成道教。

解析:

(1)特点及成因:本题考查中国古代人文精神的特点及成因,属于特点题、原因题,时空是古代的中国。特点方面,从材料一可以看出,古代知识分子从事学术研究是为国家和社会服务,围绕治国安民展开研究,体现出注重对治国安邦的研究;他们会根据时代和社会现实需求来探讨问题,旨在有益于世,反映出强烈的社会责任感以及崇尚实际、注重实效的实用理性(经世致用)。成因上,儒家思想长期在中国占据主导地位,其总结的施政安民理念等对学者影响深远,为人文精神打上了儒家思想的烙印;传统 “民本” 思想倡导重视民众、以民为本,促使学者关注社会民生,进而推动这种人文精神的形成;中国古代长期处于封建专制统治的政治环境下,学者希望通过学术研究为国家治理出谋划策,实现自身价值;自然经济下,人们依赖土地等进行生产生活,更注重实际效果,这些因素共同作用,塑造了中国古代人文精神的特点。

(2)区别:本题考查儒道两家环保思想的区别,属于比较题,时空是古代的中国。从材料二来看,在对待自然的态度上,儒家主张顺应自然,并且合理地、可持续地利用自然,是一种积极主动的态度,而道家则是一任自然,无为而无不为,秉持消极的态度;在环保思想的实用性方面,儒家提出了很多具体可行的环保思想,并且随着发展越来越实用,道家则更多是从根源上去思考解决问题,较少提出具体可操作的主张;从发展方向上,儒家的相关思想继续朝着世俗化方向发展,融入到人们的日常生活和社会理念中,道家的思想则逐渐发展成道教这一宗教形式。

20

答案:

论题:中华文明在引进和吸收外来文明的基础上,不断得以丰富和发展。

阐述:佛教传入中国后与中华传统文化相融合。南北朝至隋唐之际,出现了禅宗,成为中华文化的一个重要组成部分;至宋代,出现了理学,成为中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。明代中后期,源自美洲的玉米、甘薯等高产作物以及欧洲科技开始传入中国,丰富了中国人民的物质和文化生活。

综上所述,中华文明的演进过程,是不同地域的文明以及不同民族的文明,在交往过程中整合为一体的过程。

同课章节目录