2024—2025学年度河南省南阳市六校高一第一学期12月第二次联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河南省南阳市六校高一第一学期12月第二次联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 11:18:15 | ||

图片预览

文档简介

2024年秋期六校第二次联考

高一年级历史试题

(考试时间:75分钟试卷满分:100分)

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.2024年在南阳市举办的河南省园林大赛中,参赛的省内各地市都在自己园区的设计中展示出最具自身特色的内容。三门峡的简介中有这样一句话:“三门峡,仰韶文化的发现证明了这里是华夏文明的起源地”。据此,你最有可能在三门峡园区设计展示中看到的与此相关的造型是

A.打制的石器B.水稻

C.彩绘陶器D.刻有文字的龟甲

2.周平王死后,桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。郑国又派人去“慰问”,桓王也只能忍气吞声。这说明当时

A.郑国军事实力最为强大B.政治格局发生变化

C.诸侯国间矛盾不可调和D.礼乐制度开始崩溃

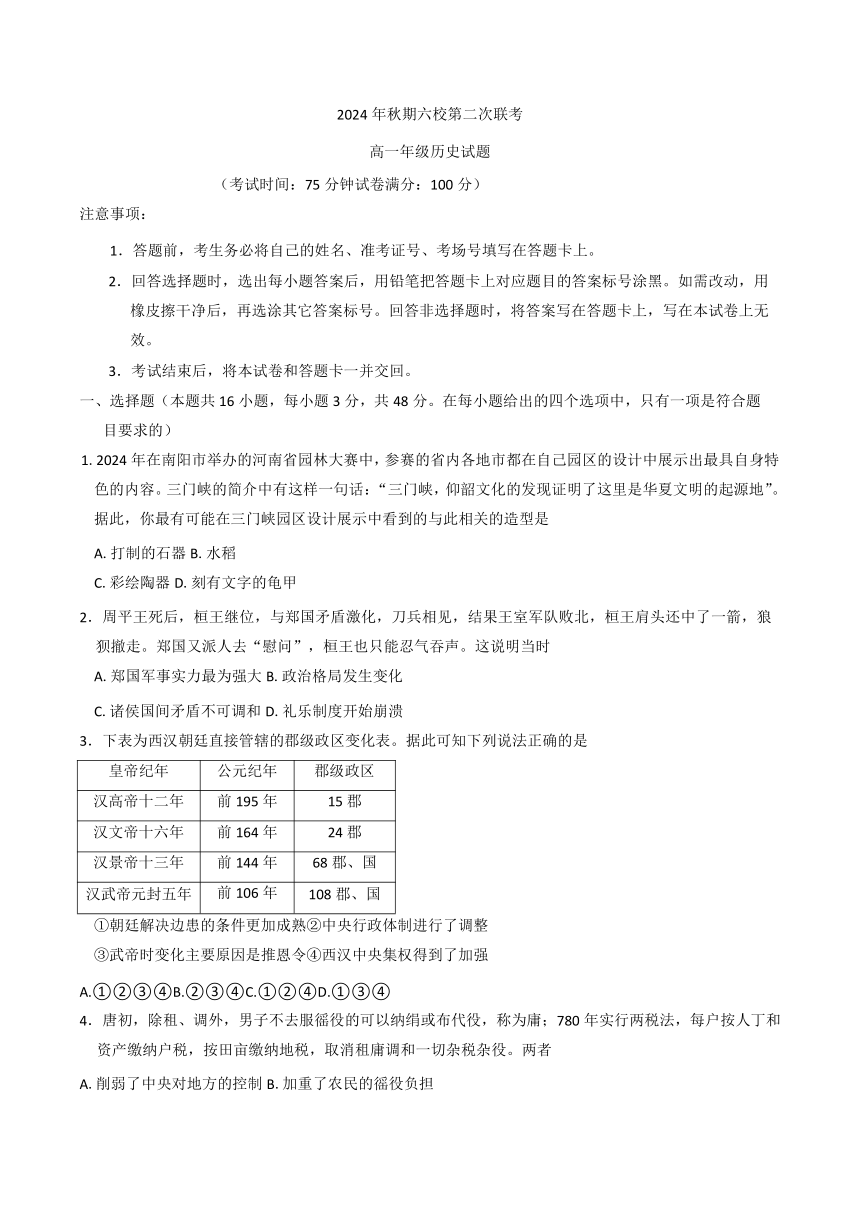

3.下表为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知下列说法正确的是

皇帝纪年 公元纪年 郡级政区

汉高帝十二年 前195年 15郡

汉文帝十六年 前164年 24郡

汉景帝十三年 前144年 68郡、国

汉武帝元封五年 前106年 108郡、国

①朝廷解决边患的条件更加成熟②中央行政体制进行了调整

③武帝时变化主要原因是推恩令④西汉中央集权得到了加强

A.①②③④B.②③④C.①②④D.①③④

4.唐初,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸;780年实行两税法,每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税杂役。两者

A.削弱了中央对地方的控制B.加重了农民的徭役负担

C.减轻了对农民的人身控制D.扩大了征税对象的范围

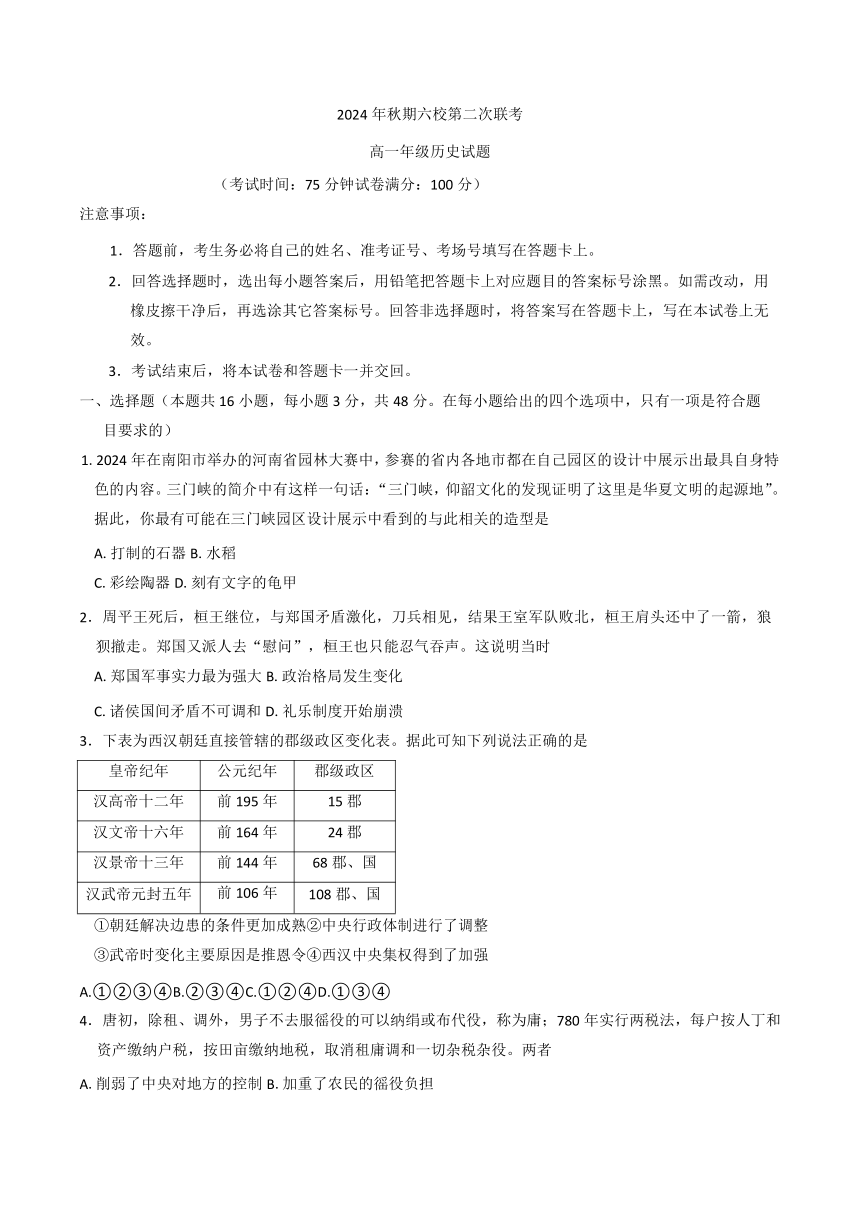

5.下表是宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况 宰相人数

北宋(71) 南宋(62)

高级官员 20 8

中级官员 15 10

低级官员 12 8

无官职记录 24 36

此表据学者研究整理而成,反映出两宋时期

A.社会阶层流动加强B.世家大族影响消除

C.科举程序公平公正D.官员文化素质下降

6.《朱子语类》说:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。“材料反映了当时儒学的主张是

A.重视向外探究以求科学之真B.要发明本心,致良知

C.要通过探究世间万物去体会理D.要“存天理,灭人欲”

7.元朝时,来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、通婚、融合,形成回回族;蒙古统治者对不同民族采取差别对待的措施,被后人概括为“四等人制”。据此,下列说法正确的是

A.元朝民族融合加强,民族间差异基本消失

B.民族分化政策缓和阶级矛盾,有效巩固统治

C.元朝边疆管理呈现出与内地一体化的趋势

D.元朝存在民族矛盾,民族交融也达到新高峰

8.东汉尚书台、唐朝三省六部、明朝内阁、清朝军机处等机构的设立,本质上反映了

A.宰相权力不断削弱B.中央集权不断加强

C.政府效率不断提高D.君主专制不断加强

9.在科技发展过程中,古代中国人很少有机会去思考那些与生产发展无关的抽象问题。科技名著大都来源于“见见闻闻”“虚访勤求”“博采众方”“询请老成”,基本上是看到什么就记下什么,对看到的事可以想些什么就很少有人去探究了。据此可知,中国古代科技

A.注重实用技术和经验积累B.着重探索事物发展规律

C.注重经验总结和理论升华D.成就突出水平领先世界

10.1872年上海轮船招商局成立后,迅速与西方航运公司展开激烈竞争。最终太古、怡和两家外资巨头不得不与招商局签订“齐价合同”,自此上海轮船招商局与太古、怡和成“三分天下"之势,成为国内航运业中最重要的一方。这表明

A.中外势力勾结剥削国人

B.洋务运动一定程度上抵制了经济侵略

C.民族资本主义已经产生

D.民用企业解决了军事工业发展的困难

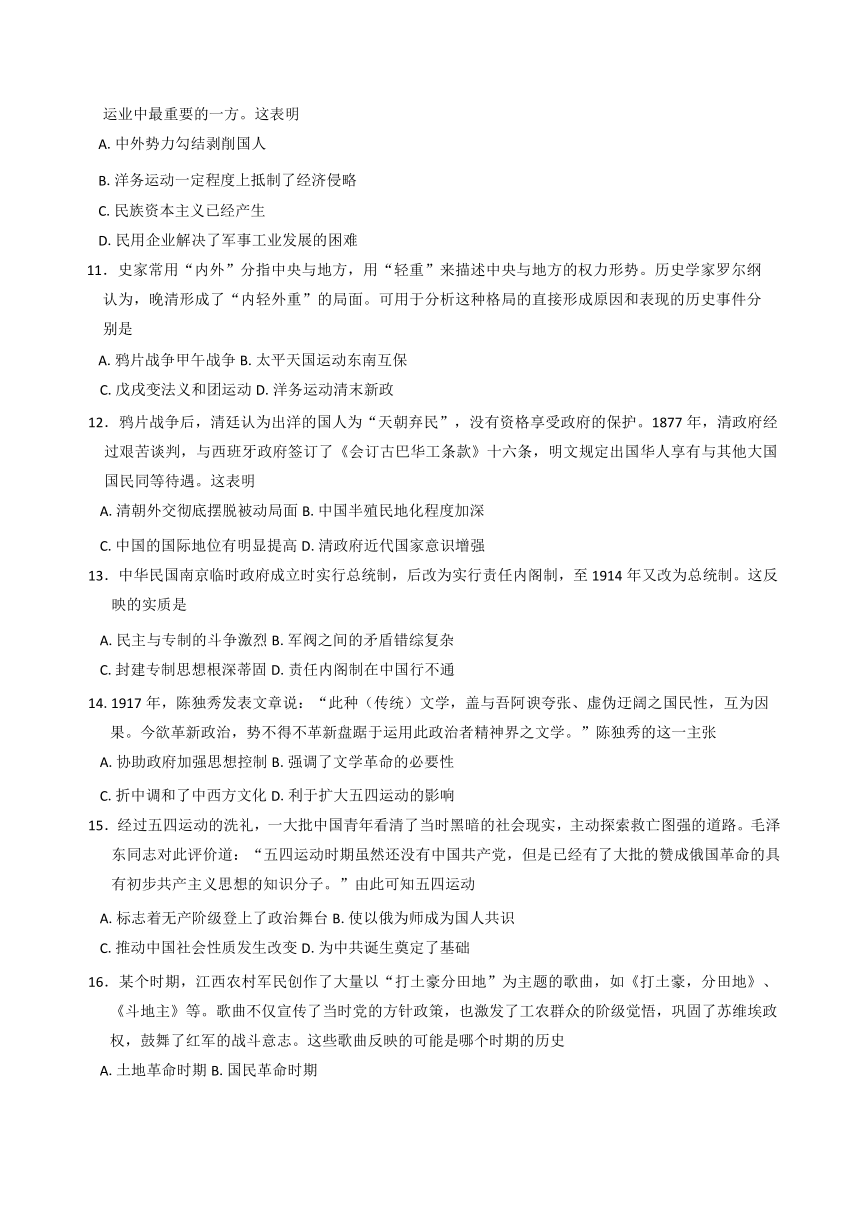

11.史家常用“内外”分指中央与地方,用“轻重”来描述中央与地方的权力形势。历史学家罗尔纲认为,晚清形成了“内轻外重”的局面。可用于分析这种格局的直接形成原因和表现的历史事件分别是

A.鸦片战争甲午战争B.太平天国运动东南互保

C.戊戌变法义和团运动D.洋务运动清末新政

12.鸦片战争后,清廷认为出洋的国人为“天朝弃民”,没有资格享受政府的保护。1877年,清政府经过艰苦谈判,与西班牙政府签订了《会订古巴华工条款》十六条,明文规定出国华人享有与其他大国国民同等待遇。这表明

A.清朝外交彻底摆脱被动局面B.中国半殖民地化程度加深

C.中国的国际地位有明显提高D.清政府近代国家意识增强

13.中华民国南京临时政府成立时实行总统制,后改为实行责任内阁制,至1914年又改为总统制。这反映的实质是

A.民主与专制的斗争激烈B.军阀之间的矛盾错综复杂

C.封建专制思想根深蒂固D.责任内阁制在中国行不通

14.1917年,陈独秀发表文章说:“此种(传统)文学,盖与吾阿谀夸张、虚伪迂阔之国民性,互为因果。今欲革新政治,势不得不革新盘踞于运用此政治者精神界之文学。”陈独秀的这一主张

A.协助政府加强思想控制B.强调了文学革命的必要性

C.折中调和了中西方文化D.利于扩大五四运动的影响

15.经过五四运动的洗礼,一大批中国青年看清了当时黑暗的社会现实,主动探索救亡图强的道路。毛泽东同志对此评价道:“五四运动时期虽然还没有中国共产党,但是已经有了大批的赞成俄国革命的具有初步共产主义思想的知识分子。”由此可知五四运动

A.标志着无产阶级登上了政治舞台B.使以俄为师成为国人共识

C.推动中国社会性质发生改变D.为中共诞生奠定了基础

16.某个时期,江西农村军民创作了大量以“打土豪分田地”为主题的歌曲,如《打土豪,分田地》、《斗地主》等。歌曲不仅宣传了当时党的方针政策,也激发了工农群众的阶级觉悟,巩固了苏维埃政权,鼓舞了红军的战斗意志。这些歌曲反映的可能是哪个时期的历史

A.土地革命时期B.国民革命时期

C.全面抗战时期D.解放战争时期

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一在农业和手工业生产发展的基础上,宋代城市经济也有了显著的发展。城市人口增加了,前代坊市的格局被打破了,到处可以设店、肆和作坊,商业活动场所扩大了。东晋南朝以来的草市或墟市在各地普遍发展,其中有一些形成为繁荣的小镇市。大小城市、镇市和草市,织成了地方商业之网,与广阔的农村有了较为密切的联系,在生产最发达的两浙地区更加如此,可以说区域性市场在宋代明显地发展起来了。由于商业、交换的发展,越来越多的农产品卷入了市场。

材料二明清时期江南市镇星罗棋布,在这块不大的地面上,明代分布了300多个市镇,清代分布了400多个市镇。镇与镇的间距以十二里至三十六里为较常见的模式,每个市镇都有一定范围的四乡村落作为相对固定的“乡脚”,这是市镇赖以繁荣的土壤。江南市镇是一个充满经济活力的工商业中心,各种作坊林立,机坊、炼坊、染坊都需要大量有一技之长的雇佣工人,于是劳动力市场应运而生。其产品特别是丝织品、棉布等畅销海内外。

-摘编自樊树志《明清长江三角洲的市镇网络》

(1)根据材料一,概括宋代城市经济显著发展的主要表现。(6分)

(2)根据材料二,概括明清时期江南市镇的特点,并分析明清市镇发展的影响。(10分)

18.阅读下列材料,回答问题。(12分)

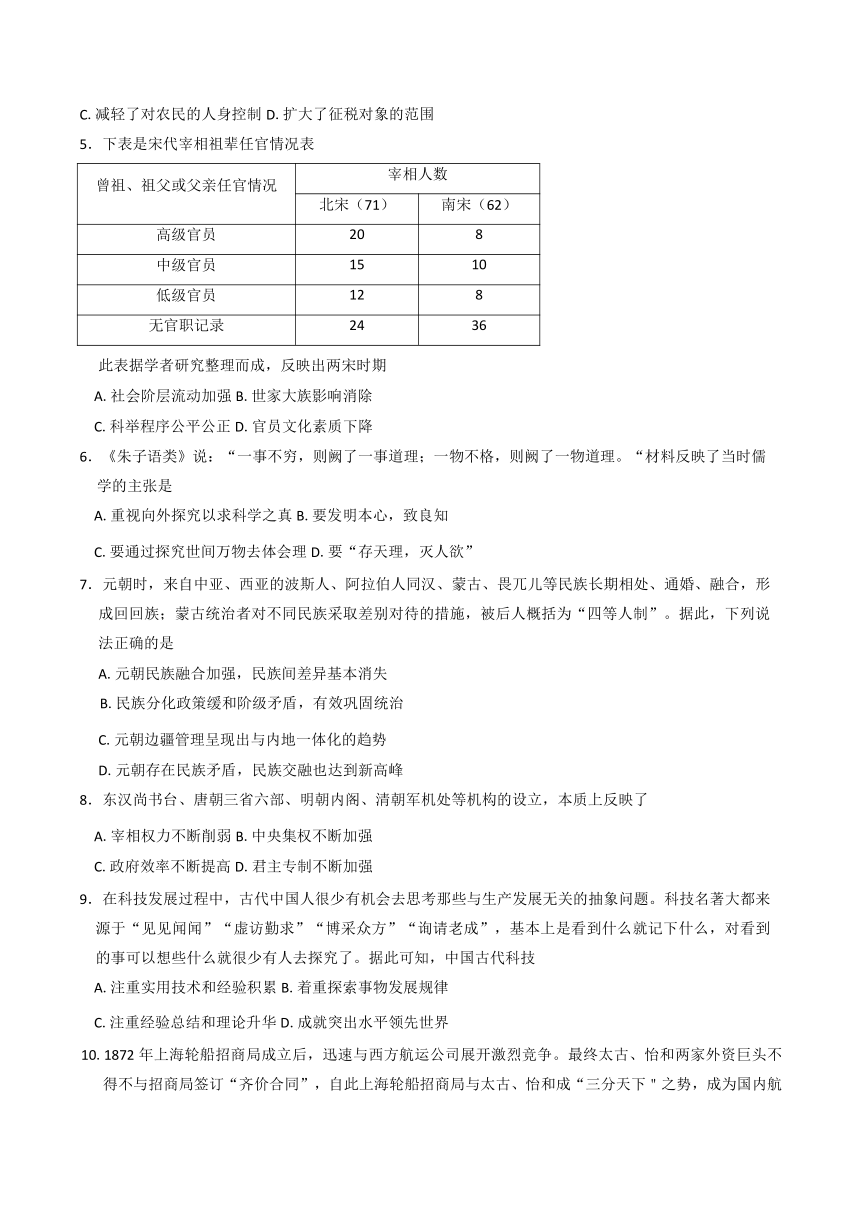

材料下表是据《中外历史纲要(上)》提取的古代、近代部分历史现象。

经济现象 铁犁牛耕、小农经济、统一货币、盐铁官营、商品经济发展、雇佣制、资本主义萌芽、商品输出、资本输出、短暂春天、土地革命

政治现象 分封制瓦解、三公九卿制、中外朝制、社会控制松弛、荷兰占据台湾、洋务运动、戊戌变法、“五四运动”

文化现象 “百家争鸣”、“焚书坑儒”、尊崇儒术、门第观念淡化、“工商皆本”、“中体西用”、思想启蒙、马克思主义、“工农武装割据”

请在三类现象中选取相互关联的三个现象,据此提炼一个观点,并结合具体史实加以论述。(要求:明确列出所选三个现象,观点明确、史论结合、史实准确、逻辑清晰)

19.阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料一鸦片战争后,中外贸易不断扩大,其主要进口品为鸦片和棉纺织品,中国的出口品仍为茶叶等农副产品。我国出口商品主要为农产品、初级矿产品、手工制品,其科技含量很低,生产规模较小,仍处于自然经济的落后态势中。随着中国市场的逐渐开辟,19世纪70年代以后鸦片贸易的比重就逐渐减少了,而正常的商品交易则越来越大。

-摘编自张易《近代中国对外贸易与经济的发展》

材料二张膏,中国棉纺织领域早期的开拓者,中国近代史上实业救国的领军人物。1894他开始筹备举世闻名的大生纱厂,直到1899年4月,纱厂才正式开车出纱。第一次世界大战期间,大生纱厂迎来了它的鼎盛春秋。在第一第二两个纱厂的基础上又创办大生三厂,1917年大生纱厂纯利76万两,后更高达263万两。大生集团的支柱第一、第二两个纱厂,资本接近370万两,历年纯利累计共达1660余万两。

-摘编自网络

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对外贸易的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析一战期间张謇“大生纱厂迎来鼎盛春秋”的原因。(6分)

20.近代中国人民积极探索救国救民的道路。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一19世纪中期以来,西学再次进入中国,从“开眼看世界”、“中学为体,西学为用”到“君主立宪”、“民主共和”,再到“民主科学”与马克思主义的传播,近代西学东渐的浪潮一浪高过一浪。为挽救民族危亡,先进的知识分子通过翻译西书、著书介绍、兴办新式教育、邀请西方学者来华讲学等,推动西学在中国的传播。在这一过程中,西方的哲学、天文、物理、化学、医学、生物学、地理、政治学、社会学、经济学、法学、应用科技、史学、文学、艺术等大量传入中国,对于中国的学术、思想、政治和社会经济产生了重大影响。

-郑大华《论民国时期西学东渐的特点》

材料二从1927年大革命失败到1929年底,党在全国各地领导了200多次武装起义,大部分失败。但这些起义都保存了一部分武装,为创造并壮大党所领导的人民军队、创建和扩大农村革命根据地打下一定基础。起义的接连失败,以血的教训教育了年轻的中国共产党:俄国十月革命式的“城市中心论”在中国根本行不通,中国只能在马列主义指导下照顾中国社会特点,探寻自己的革命道路。

-摘编自贺新元《中国道路:不一样的现代化道路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代西学东渐的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,概括党为了“探寻自己的革命道路”进行了哪些革命实践,并指出党探寻到的“自己的革命道路”是什么道路。(6分)

2024年秋期六校第二次联考

高一年级历史参考答案

1.C

2.B

3.D

4.C

5.A

6.C

7.D

8.D

9.A

10.B

11.B

12.D

13.A

14.B

15.D

16.A

17.【参考答案】(16分)

(1)表现:城市人口增加;坊市格局被打破;草市普遍发展,有些形成小镇市;区域性市场发展;农产品商品化程度提高。(6分,答出三点即可)

(2)特点:数量多,网络化分布;分布疏密适当;商业活动与周边农村联系密切;是工商业中心;出现资本主义萌芽。(6分,答出3点即可)

影响:推动农产品商品化;推动商品经济发展;利于资本主义萌芽的发展;促进农村的城镇化进程;加强了区域间的经济文化联系;促进与世界市场的联系。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

18.【参考答案】(12分)

评分标准:列出现象2分,观点2分,论述6分,总结2分。(现象可以从经济、政治、文化现象中各选一个,其他选取方式只要三个现象有关联性也可酌情给分)

示例一:

关联现象:资本主义萌芽、荷兰占据台湾、工商皆本。

观点:晚明社会出现新动向。

论述:晚明时期虽然中国君主专制不断强化,自给自足的小农经济继续发展,宋明理学也走向僵化,但是社会却处于大变局时代,出现了一系列新动向。随着新航路的开辟,西方殖民者侵入中国,葡萄牙窃居澳门,荷兰殖民者占据台湾,中国卷入全球化浪潮。随着商品经济的发展,出现资本主义萌芽,市民阶层不断壮大;西方科技文化也传入中国,冲击着中国的传统文化。儒家思想在批判中得到进一步的发展,开明的儒学家提倡工商皆本,主张经世致用,反对君主专制,推动了晚明时期的思想解放。

结论:在内外多种因素冲击下,晚明在政治、经济、思想各方面都出现了新现象,进入到一个大变局时代。

示例二:

关联现象:商品输出、洋务运动、中体西用。

观点:洋务运动是鸦片战争后地主阶级的自救运动。

论述:第一次工业革命后,资本主义国家加紧进行商品输出,发动对中国的鸦片战争。为了挽救国家的颓势,地主阶级洋务派开展以中体西用为指导思想的洋务运动,创办了近代军事工业、民用企业,开办新式学堂,派遣留学生,建成以北洋舰队为代表的新式海军。洋务运动引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

结论:洋务运动迈出中国近代化的第一步,但只引进军事和生产技术不改变封建统治,是在封建制度的基础上修修补补,失败是必然的。

19.【参考答案】(12分)

(1)中国日益卷入资本主义世界市场;被动性增强;贸易不断扩大;进口产品以工业品为主;出口商品主要为农副产品,科技含量低;交易商品种类趋向正常化。(任意3点6分)

(2)原因:中华民国建立,为民族资本主义发展提供了一些条件;一战期间,列强暂时放松了对中国的经济侵略;群众性反帝爱国运动的推动;南京临时政府鼓励民间兴办实业;实业救国思潮的推动。(任意3点6分)

20.【参考答案】(12分)

(1)特点:由被动到主动;与救亡图存相结合;具有渐进性(历史阶段性,或由表及里,逐渐深入);学习主体多元;内容丰富;方式多样;对中国产生重大影响。(任意3点6分)

(2)实践:领导武装起义;创建人民军队;创建农村革命根据地;开展土地革命(或答具体事件也可:南昌起义;八七会议;秋收起义;开辟井冈山革命根据地;井冈山会师)(任意2点4分)

道路:“工农武装割据”道路(农村包围城市,武装夺取政权的道路)(2分)

高一年级历史试题

(考试时间:75分钟试卷满分:100分)

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.2024年在南阳市举办的河南省园林大赛中,参赛的省内各地市都在自己园区的设计中展示出最具自身特色的内容。三门峡的简介中有这样一句话:“三门峡,仰韶文化的发现证明了这里是华夏文明的起源地”。据此,你最有可能在三门峡园区设计展示中看到的与此相关的造型是

A.打制的石器B.水稻

C.彩绘陶器D.刻有文字的龟甲

2.周平王死后,桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。郑国又派人去“慰问”,桓王也只能忍气吞声。这说明当时

A.郑国军事实力最为强大B.政治格局发生变化

C.诸侯国间矛盾不可调和D.礼乐制度开始崩溃

3.下表为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知下列说法正确的是

皇帝纪年 公元纪年 郡级政区

汉高帝十二年 前195年 15郡

汉文帝十六年 前164年 24郡

汉景帝十三年 前144年 68郡、国

汉武帝元封五年 前106年 108郡、国

①朝廷解决边患的条件更加成熟②中央行政体制进行了调整

③武帝时变化主要原因是推恩令④西汉中央集权得到了加强

A.①②③④B.②③④C.①②④D.①③④

4.唐初,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸;780年实行两税法,每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税杂役。两者

A.削弱了中央对地方的控制B.加重了农民的徭役负担

C.减轻了对农民的人身控制D.扩大了征税对象的范围

5.下表是宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况 宰相人数

北宋(71) 南宋(62)

高级官员 20 8

中级官员 15 10

低级官员 12 8

无官职记录 24 36

此表据学者研究整理而成,反映出两宋时期

A.社会阶层流动加强B.世家大族影响消除

C.科举程序公平公正D.官员文化素质下降

6.《朱子语类》说:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。“材料反映了当时儒学的主张是

A.重视向外探究以求科学之真B.要发明本心,致良知

C.要通过探究世间万物去体会理D.要“存天理,灭人欲”

7.元朝时,来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、通婚、融合,形成回回族;蒙古统治者对不同民族采取差别对待的措施,被后人概括为“四等人制”。据此,下列说法正确的是

A.元朝民族融合加强,民族间差异基本消失

B.民族分化政策缓和阶级矛盾,有效巩固统治

C.元朝边疆管理呈现出与内地一体化的趋势

D.元朝存在民族矛盾,民族交融也达到新高峰

8.东汉尚书台、唐朝三省六部、明朝内阁、清朝军机处等机构的设立,本质上反映了

A.宰相权力不断削弱B.中央集权不断加强

C.政府效率不断提高D.君主专制不断加强

9.在科技发展过程中,古代中国人很少有机会去思考那些与生产发展无关的抽象问题。科技名著大都来源于“见见闻闻”“虚访勤求”“博采众方”“询请老成”,基本上是看到什么就记下什么,对看到的事可以想些什么就很少有人去探究了。据此可知,中国古代科技

A.注重实用技术和经验积累B.着重探索事物发展规律

C.注重经验总结和理论升华D.成就突出水平领先世界

10.1872年上海轮船招商局成立后,迅速与西方航运公司展开激烈竞争。最终太古、怡和两家外资巨头不得不与招商局签订“齐价合同”,自此上海轮船招商局与太古、怡和成“三分天下"之势,成为国内航运业中最重要的一方。这表明

A.中外势力勾结剥削国人

B.洋务运动一定程度上抵制了经济侵略

C.民族资本主义已经产生

D.民用企业解决了军事工业发展的困难

11.史家常用“内外”分指中央与地方,用“轻重”来描述中央与地方的权力形势。历史学家罗尔纲认为,晚清形成了“内轻外重”的局面。可用于分析这种格局的直接形成原因和表现的历史事件分别是

A.鸦片战争甲午战争B.太平天国运动东南互保

C.戊戌变法义和团运动D.洋务运动清末新政

12.鸦片战争后,清廷认为出洋的国人为“天朝弃民”,没有资格享受政府的保护。1877年,清政府经过艰苦谈判,与西班牙政府签订了《会订古巴华工条款》十六条,明文规定出国华人享有与其他大国国民同等待遇。这表明

A.清朝外交彻底摆脱被动局面B.中国半殖民地化程度加深

C.中国的国际地位有明显提高D.清政府近代国家意识增强

13.中华民国南京临时政府成立时实行总统制,后改为实行责任内阁制,至1914年又改为总统制。这反映的实质是

A.民主与专制的斗争激烈B.军阀之间的矛盾错综复杂

C.封建专制思想根深蒂固D.责任内阁制在中国行不通

14.1917年,陈独秀发表文章说:“此种(传统)文学,盖与吾阿谀夸张、虚伪迂阔之国民性,互为因果。今欲革新政治,势不得不革新盘踞于运用此政治者精神界之文学。”陈独秀的这一主张

A.协助政府加强思想控制B.强调了文学革命的必要性

C.折中调和了中西方文化D.利于扩大五四运动的影响

15.经过五四运动的洗礼,一大批中国青年看清了当时黑暗的社会现实,主动探索救亡图强的道路。毛泽东同志对此评价道:“五四运动时期虽然还没有中国共产党,但是已经有了大批的赞成俄国革命的具有初步共产主义思想的知识分子。”由此可知五四运动

A.标志着无产阶级登上了政治舞台B.使以俄为师成为国人共识

C.推动中国社会性质发生改变D.为中共诞生奠定了基础

16.某个时期,江西农村军民创作了大量以“打土豪分田地”为主题的歌曲,如《打土豪,分田地》、《斗地主》等。歌曲不仅宣传了当时党的方针政策,也激发了工农群众的阶级觉悟,巩固了苏维埃政权,鼓舞了红军的战斗意志。这些歌曲反映的可能是哪个时期的历史

A.土地革命时期B.国民革命时期

C.全面抗战时期D.解放战争时期

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一在农业和手工业生产发展的基础上,宋代城市经济也有了显著的发展。城市人口增加了,前代坊市的格局被打破了,到处可以设店、肆和作坊,商业活动场所扩大了。东晋南朝以来的草市或墟市在各地普遍发展,其中有一些形成为繁荣的小镇市。大小城市、镇市和草市,织成了地方商业之网,与广阔的农村有了较为密切的联系,在生产最发达的两浙地区更加如此,可以说区域性市场在宋代明显地发展起来了。由于商业、交换的发展,越来越多的农产品卷入了市场。

材料二明清时期江南市镇星罗棋布,在这块不大的地面上,明代分布了300多个市镇,清代分布了400多个市镇。镇与镇的间距以十二里至三十六里为较常见的模式,每个市镇都有一定范围的四乡村落作为相对固定的“乡脚”,这是市镇赖以繁荣的土壤。江南市镇是一个充满经济活力的工商业中心,各种作坊林立,机坊、炼坊、染坊都需要大量有一技之长的雇佣工人,于是劳动力市场应运而生。其产品特别是丝织品、棉布等畅销海内外。

-摘编自樊树志《明清长江三角洲的市镇网络》

(1)根据材料一,概括宋代城市经济显著发展的主要表现。(6分)

(2)根据材料二,概括明清时期江南市镇的特点,并分析明清市镇发展的影响。(10分)

18.阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料下表是据《中外历史纲要(上)》提取的古代、近代部分历史现象。

经济现象 铁犁牛耕、小农经济、统一货币、盐铁官营、商品经济发展、雇佣制、资本主义萌芽、商品输出、资本输出、短暂春天、土地革命

政治现象 分封制瓦解、三公九卿制、中外朝制、社会控制松弛、荷兰占据台湾、洋务运动、戊戌变法、“五四运动”

文化现象 “百家争鸣”、“焚书坑儒”、尊崇儒术、门第观念淡化、“工商皆本”、“中体西用”、思想启蒙、马克思主义、“工农武装割据”

请在三类现象中选取相互关联的三个现象,据此提炼一个观点,并结合具体史实加以论述。(要求:明确列出所选三个现象,观点明确、史论结合、史实准确、逻辑清晰)

19.阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料一鸦片战争后,中外贸易不断扩大,其主要进口品为鸦片和棉纺织品,中国的出口品仍为茶叶等农副产品。我国出口商品主要为农产品、初级矿产品、手工制品,其科技含量很低,生产规模较小,仍处于自然经济的落后态势中。随着中国市场的逐渐开辟,19世纪70年代以后鸦片贸易的比重就逐渐减少了,而正常的商品交易则越来越大。

-摘编自张易《近代中国对外贸易与经济的发展》

材料二张膏,中国棉纺织领域早期的开拓者,中国近代史上实业救国的领军人物。1894他开始筹备举世闻名的大生纱厂,直到1899年4月,纱厂才正式开车出纱。第一次世界大战期间,大生纱厂迎来了它的鼎盛春秋。在第一第二两个纱厂的基础上又创办大生三厂,1917年大生纱厂纯利76万两,后更高达263万两。大生集团的支柱第一、第二两个纱厂,资本接近370万两,历年纯利累计共达1660余万两。

-摘编自网络

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对外贸易的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析一战期间张謇“大生纱厂迎来鼎盛春秋”的原因。(6分)

20.近代中国人民积极探索救国救民的道路。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一19世纪中期以来,西学再次进入中国,从“开眼看世界”、“中学为体,西学为用”到“君主立宪”、“民主共和”,再到“民主科学”与马克思主义的传播,近代西学东渐的浪潮一浪高过一浪。为挽救民族危亡,先进的知识分子通过翻译西书、著书介绍、兴办新式教育、邀请西方学者来华讲学等,推动西学在中国的传播。在这一过程中,西方的哲学、天文、物理、化学、医学、生物学、地理、政治学、社会学、经济学、法学、应用科技、史学、文学、艺术等大量传入中国,对于中国的学术、思想、政治和社会经济产生了重大影响。

-郑大华《论民国时期西学东渐的特点》

材料二从1927年大革命失败到1929年底,党在全国各地领导了200多次武装起义,大部分失败。但这些起义都保存了一部分武装,为创造并壮大党所领导的人民军队、创建和扩大农村革命根据地打下一定基础。起义的接连失败,以血的教训教育了年轻的中国共产党:俄国十月革命式的“城市中心论”在中国根本行不通,中国只能在马列主义指导下照顾中国社会特点,探寻自己的革命道路。

-摘编自贺新元《中国道路:不一样的现代化道路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代西学东渐的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,概括党为了“探寻自己的革命道路”进行了哪些革命实践,并指出党探寻到的“自己的革命道路”是什么道路。(6分)

2024年秋期六校第二次联考

高一年级历史参考答案

1.C

2.B

3.D

4.C

5.A

6.C

7.D

8.D

9.A

10.B

11.B

12.D

13.A

14.B

15.D

16.A

17.【参考答案】(16分)

(1)表现:城市人口增加;坊市格局被打破;草市普遍发展,有些形成小镇市;区域性市场发展;农产品商品化程度提高。(6分,答出三点即可)

(2)特点:数量多,网络化分布;分布疏密适当;商业活动与周边农村联系密切;是工商业中心;出现资本主义萌芽。(6分,答出3点即可)

影响:推动农产品商品化;推动商品经济发展;利于资本主义萌芽的发展;促进农村的城镇化进程;加强了区域间的经济文化联系;促进与世界市场的联系。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

18.【参考答案】(12分)

评分标准:列出现象2分,观点2分,论述6分,总结2分。(现象可以从经济、政治、文化现象中各选一个,其他选取方式只要三个现象有关联性也可酌情给分)

示例一:

关联现象:资本主义萌芽、荷兰占据台湾、工商皆本。

观点:晚明社会出现新动向。

论述:晚明时期虽然中国君主专制不断强化,自给自足的小农经济继续发展,宋明理学也走向僵化,但是社会却处于大变局时代,出现了一系列新动向。随着新航路的开辟,西方殖民者侵入中国,葡萄牙窃居澳门,荷兰殖民者占据台湾,中国卷入全球化浪潮。随着商品经济的发展,出现资本主义萌芽,市民阶层不断壮大;西方科技文化也传入中国,冲击着中国的传统文化。儒家思想在批判中得到进一步的发展,开明的儒学家提倡工商皆本,主张经世致用,反对君主专制,推动了晚明时期的思想解放。

结论:在内外多种因素冲击下,晚明在政治、经济、思想各方面都出现了新现象,进入到一个大变局时代。

示例二:

关联现象:商品输出、洋务运动、中体西用。

观点:洋务运动是鸦片战争后地主阶级的自救运动。

论述:第一次工业革命后,资本主义国家加紧进行商品输出,发动对中国的鸦片战争。为了挽救国家的颓势,地主阶级洋务派开展以中体西用为指导思想的洋务运动,创办了近代军事工业、民用企业,开办新式学堂,派遣留学生,建成以北洋舰队为代表的新式海军。洋务运动引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

结论:洋务运动迈出中国近代化的第一步,但只引进军事和生产技术不改变封建统治,是在封建制度的基础上修修补补,失败是必然的。

19.【参考答案】(12分)

(1)中国日益卷入资本主义世界市场;被动性增强;贸易不断扩大;进口产品以工业品为主;出口商品主要为农副产品,科技含量低;交易商品种类趋向正常化。(任意3点6分)

(2)原因:中华民国建立,为民族资本主义发展提供了一些条件;一战期间,列强暂时放松了对中国的经济侵略;群众性反帝爱国运动的推动;南京临时政府鼓励民间兴办实业;实业救国思潮的推动。(任意3点6分)

20.【参考答案】(12分)

(1)特点:由被动到主动;与救亡图存相结合;具有渐进性(历史阶段性,或由表及里,逐渐深入);学习主体多元;内容丰富;方式多样;对中国产生重大影响。(任意3点6分)

(2)实践:领导武装起义;创建人民军队;创建农村革命根据地;开展土地革命(或答具体事件也可:南昌起义;八七会议;秋收起义;开辟井冈山革命根据地;井冈山会师)(任意2点4分)

道路:“工农武装割据”道路(农村包围城市,武装夺取政权的道路)(2分)

同课章节目录