2024—2025学年度湖北省云学联盟高一第一学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度湖北省云学联盟高一第一学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 522.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 11:18:52 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度湖北省云学联盟高一第一学期12月月考

历史试题

2024.12

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.据考古学的研究和发现,中国的铜器最早起源于黄河流域:如仰韶文化姜寨遗址出土了铜片、黄铜管;龙山文化多处发现铜器,二里头文化发现了成组的青铜礼器、兵器,相比之下,长江流域的铜器出现较晚,最早在夏商时代。但从地质学上看,铜,锡,铅等有色金属的成矿大多在长江流域。据此可推断( )

A.黄河文明领先长江文明B.南北地区存在着文明交流

C.中国青铜器世界领先D.史前文明商业活动频繁

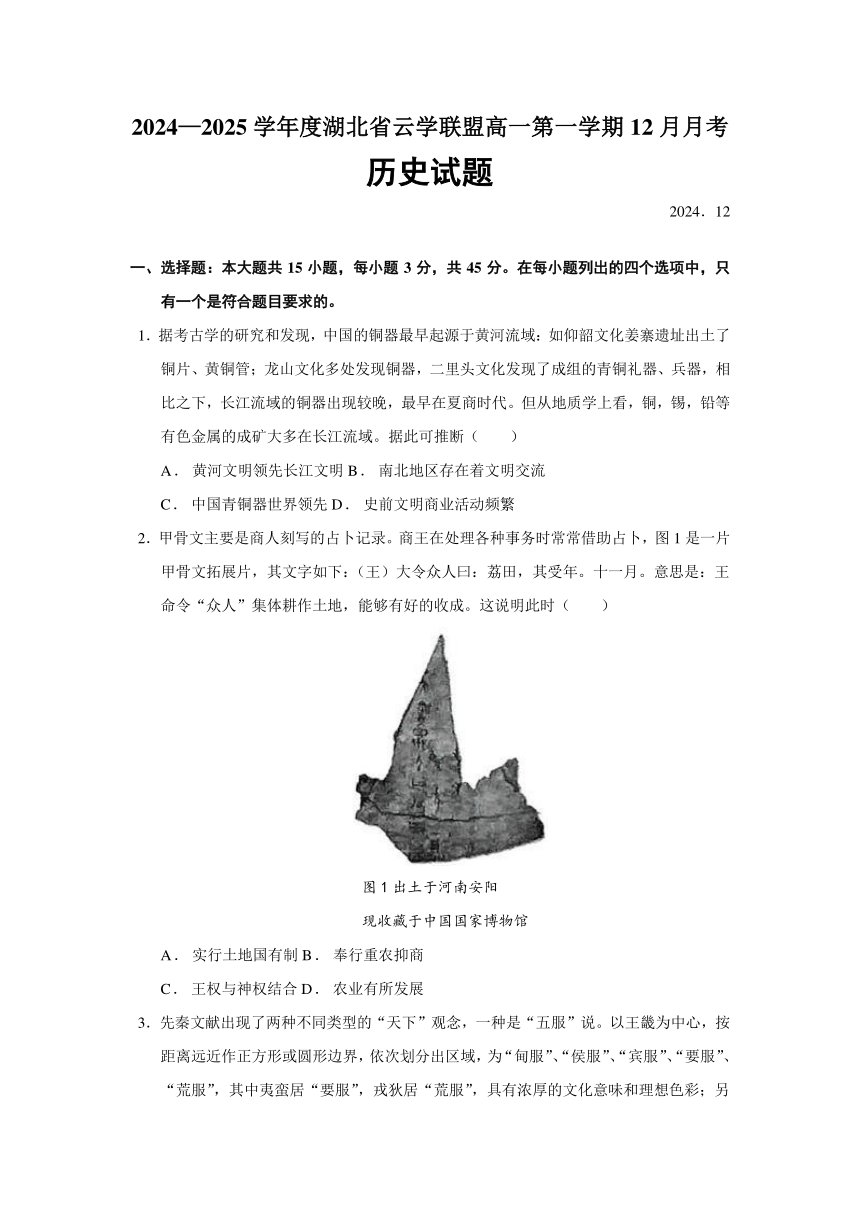

2.甲骨文主要是商人刻写的占卜记录。商王在处理各种事务时常常借助占卜,图1是一片甲骨文拓展片,其文字如下:(王)大令众人曰:荔田,其受年。十一月。意思是:王命令“众人”集体耕作土地,能够有好的收成。这说明此时( )

图1出土于河南安阳

现收藏于中国国家博物馆

A.实行土地国有制B.奉行重农抑商

C.王权与神权结合D.农业有所发展

3.先秦文献出现了两种不同类型的“天下”观念,一种是“五服”说。以王畿为中心,按距离远近作正方形或圆形边界,依次划分出区域,为“甸服”、“侯服”、“宾服”、“要服”、“荒服”,其中夷蛮居“要服”,戎狄居“荒服”,具有浓厚的文化意味和理想色彩;另一种说法是“九州”,把天下划分为多个地理区域,突出分区治理的实用性。战国时期九州说法比五服说法更为流行。这一现象反映( )

A.统一的趋势加强B.基层治理能力提高

C.华夏认同加强D.分封制瓦解

4.有学者指出,秦“书同文”政策包括统一“文(行文)”与“字(用字)”两个方面。里耶秦简《秦更名方》中有这样一段史料:“王谴”曰“制谴”。“以王令”曰“以皇帝诏”。“承命”曰“承制”“王室”曰“县官”……。据此材料可知( )

A.中央集权确立B.皇帝独尊C.推行文化专制D.文书制度规范

5.东汉末年至魏晋是一个看脸的时代,崇尚肤白貌美,身材清瘦,《世说新语》中记载曹操将见匈奴使,自以形陋,不足雄远国,使崔季珪代;潘岳妙有姿容……妇人遇者,连手共萦之,左太冲东施效颦,群妪齐共乱唾之;美男子卫瑜,身体羸弱,被人围观,体不堪苦,遂成病而死,时人谓之“看杀卫玠”。据此可知这一时期( )

A.儒家地位动摇B.自我精神觉醒C.社会风气衰颓D.妇女地位提高

6.东晋时期,江南地区一日三餐除了粥饭,还有点心,多数是米粉做成,面粉制作的食物普通人家少见,只有在官宦大户人家才能吃上馒头。南朝时期,南方百姓开始以面食为主,《南齐书》中记载南齐统治者以北方的饼类作为主食。这主要是因为( )

A.民族之间的交融B.小农经济的发展

C.统治者的引领作用D.南方地理环境的优越

7.贞观三年,太宗谓侍臣曰:“中书,门下,机要之司。擢才而居,委任实重。诏敕如有不稳便,皆须执论。比来惟觉阿旨(迎合旨意)顺情,唯唯苟过,遂无一言谏诤者,岂是道理?”据此可知唐初( )

A.皇权受到制约B.三省效能受限C.三省形同虚设D.官员因循守旧

8.唐朝时期,中日两国之间有着广泛而深入的文化交流,日本派遣的遣唐使被誉为两国友好的“渡桥”,下表1是学者《遣唐使的使命》研究中把遣唐使的到来分为四个阶段

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

时间及次数 630—659/四次 665—669/两次 702—752/四次 777—838/三次

使命 一是正值日本大化改新,急需学习隋唐先进文化;二是围绕朝鲜半岛问题,国际关系紧张,企图刺探军情,与唐协调半岛政策 随着高句丽,百济的灭亡,日本势力逐出朝鲜半岛,日本面临被孤立的局面,希望尽快修复与唐的关系,保持在东亚的地位 日本天皇制已确立,中国进入盛世,吸收先进文化为首要 迎回滞留在唐的日本使者,留学生和学问僧

表1

据此表格可知此时( )

A.中日是藩属国关系B.政局影响文化交流

C.中国对日本影响深远D.东亚文化圈已形成

9.宋代城市化率可达20%—30%,城市外来人口可以每三年一次登记户籍的时候入新籍,拿到合法的户口本即“坊郭户”。据此下面说法正确的是( )

A.士农工商界限淡化B.重农抑商政策松弛

C.农业经济发展迅猛D.政府控制相对放松

10.宋真宗时期,经济发展较快,国库充盈,但具体数字只有三司使知道,真宗多次打探虚实,宰相李沆始终不肯让三司使提供具体数字,还经常把各地的水旱灾情和“盗贼”报告真宗,以便天子了解民间疾苦。据此可知下面说法正确的是( )

①相权分散②李沆的官职是中书门下

③相权出现一体化趋势④皇权受到一定限制

A.①②B.②③C.③④D.①④

11.名字称呼往往承载着一个民族或一种文化的历史,元朝时期汉人采用蒙古名,例如张宏范受赐名“拔都”;蒙古人采用汉人的名字也不少见,忽必烈的伺臣阔阔字子清;著名画家蒙古人张彦辅自己的蒙古名搞不清;担任忽必烈宰相的回回人阿合马是阿拉伯常见的名字;担任忽必烈国师的八思巴在藏文含义中为“圣者”。据此反映元朝( )

A.文化交流具有双向性B.文化具有多元性

C.中外文化交流频繁D.民族矛盾消失

12.棉纺织业是明清重要手工业,棉花和棉布是汉口镇重要商品之一。其货源极为广泛,涵盖江南、山东、河南、湖北本地及四川多个省份,这些地区的棉布通过水路和陆路汇集汉口,再经其供给川、滇、黔、陕等产棉欠发达和不擅纺织的村镇。据此反映明清( )

A.自然经济破产B.交通运输发达C.市镇大量出现D.全国市场贯通

13.清朝历代皇帝几乎一直保持着大权独揽,勤于政事的传统。康熙,雍正,乾隆三帝数年如一日,励精图治,为康乾盛世的出现发挥着重要作用,下面是属于康熙为统一多民族国家做出的卓越贡献( )

①台湾设府②签订《尼布楚条约》

③在西南推行“改土归流”④册封“班禅额尔德尼”

A.①③④B.②③④C.①②④D.①②③

14.在修养理论方面,王守仁继承了陆九渊“发明本心”的思想,主张从“本心”入手去认识圣贤之心,甚至说:“夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子乎!”据此可知王阳明的思想( )

A.隐含平等色彩B.具有民本思想C.反对孔子D.客观唯心主义

15.农业是国家的基石。中国古代农耕经济在世界上一直处于领先地位,这一成就与农业科技的进步和科学家的努力密切相关。下列信息正确的是( )

A.南朝贾思勰《齐民要术》B.唐朝时期曲辕犁在中原产生

C.元朝农学家王祯《农书》D.明清时期出现稻麦轮作

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【中国古代农业经营】(14分)

材料一

依照《国语》关于井田制的记载,王室在王畿内有大片公田称为“千亩”,“千亩”由庶民耕作,收获全部交给王室,统治者把这种剥削方式称作“借民力以治公田”。《诗经》中有“千耦其耘”的诗句。

——摘编于张岂之主编《中国历史·先秦卷》

材料二

战国时期,土地私有制确立后,农业经营形式发生了巨大变化,以农户为单位的个体经营获得了前所未有的发展,成为不同类型的经营单位最普遍的经营形式,即便是大规模经营也多采取租赁方式,将大片土地划成小块,由家庭分散经营。可见农户家庭及其个体经营形式无论生产效率还是管理效率都是比较高的。

——摘编于颜玉怀等《中国古代农业生产组织与经营形式选择》

材料三

明清时期,农作物品种增加,多种经营方式的推广是比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米,番薯、马铃薯传入中国,并得到广泛传播。在江南等经济发达地区,传统的农业单一经营方式已经突破,多种经营兴盛,经济作物棉、麻、桑、蓝靛、茶树、甘蔗、蔬菜、果木、花卉等品种的种植日益广泛,产品大量流入市场。很多农民在种植经济作物时还往往进行一些初级加工,或兼营相关副业,获得更多的收入,以补粮食生产之不足。明朝后期到清朝农业生产领域出现新现象——经营地主出现。经营地主对农业进行农场式管理,亲自参与生产过程,注重集约经营,改良土壤、水利,进行认真、细致的经济核算,以提高生产效率。他们不仅从事粮食生产,还从事经济作物种植和副、牧、渔等。他们雇用乡民经营,善待雇工以充分发挥其生产积极性。

——摘编于张帆《中国古代简史》

(1)依据材料一、材料二,分别指出两个时期的农业生产经营方式。结合所学知识,分析出现这种变化的原因。(6分)

(2)依据材料三并结合所学知识,指出明清时期农业经营出现的新变化,评价明清时期农业经营的变化。(8分)

17.【宋元地方行政】(15分)

材料一

宋初,惩唐末五代藩镇之祸,夺节度使诸权,以州县听命于朝廷。但天下州县数颇多,朝廷逐一直接控制困难。于是,诸州之上分设路。每路通常置四种官吏:转运使、提点刑狱、安抚使、提举常平,共同构成了代表中央督责地方州县的特殊设置。转运使脱胎于唐代转运使和监察区“道”,职权相当广泛,管理一路财赋以供朝廷及州县之需,按察州县,纠劾不法,考核官吏政绩优劣,还兼管刑狱、边防军机、官缺差注等。提点刑狱负责察访本路刑狱、复查案狱,同时兼掌荐举官员,按察不法,督办经总制钱、封桩钱等。安抚使,掌本路兵政,也兼有监督州县等责,多由路内最重要的州府官担任。提举常平,掌管常平义仓、免役、市易、坊场、水利等,又兼有按察、荐举官吏等责……两宋的知州有自行奏事之权,州既隶属于路,又直隶于朝廷。这既利用路等四司加强了朝廷对州控制,又反过来限制了四司权力。

——摘编自李治安杜家骥《中国古代官僚政治》

图2北宋地方权力分配示意图 图3北宋形势图

材料二

元代地方行政层级多层混合,有省、路、府、州、县五层,有的省在路之上还设道、路、府、州,都可以辖县。路、府两级可在辖县的同时兼辖领县的府、州。 图4元朝地方权力分配示意图 图5元朝形势图

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋朝的路设置的特征及其影响。(9分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋到元地方行政制度的变化的表现。(6点)

18.【人口与社会】(14分)

材料

试以一家计之:高、曾之时,有屋十间,有田一顷,身一人,娶妇后不过二人。以二人居屋十间,食田一顷,宽然有余矣。以一人生三计之,至子之世而父子四人,各娶妇即有八人,八人即不能无佣作之助,是不下十人矣……子又生孙,孙又娶妇……自此而玄焉,视高、曾时口已不下五六十倍,是高、曾时为一户者,至曾、玄时不分至十户不止……或者曰:“高、曾之时,隙地未尽辟,闲廛未尽居也。”然亦不过增一倍而止矣,或增三倍五倍而止矣,而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。又况有兼并之家,一人据百人之屋,一户占百户之田,何怪乎遭风雨霜露饥寒颠踣而死者之比比乎?

曰:天地有法乎?曰:水旱疾疫,即天地调剂之法也。然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。曰:君、相有法乎?曰:使野无闲田,民无剩力。疆土之新辟者,移种民以居之;赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并。遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之,如是而已,是亦君、相调剂之法也。

——洪亮吉《治平篇》

(1)根据材料并结合所学,概括清朝面临的危机及造成这种危机的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学,概括洪亮吉解决危机的方法并对其评价。(8分)

19.【变与不变】(12分)

材料

何怀宏在《选举社会及其终结:秦汉至晚清历史的一种社会学阐释》中指出,从秦汉至晚清两千多年间,中国政治、经济、文化和社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。

阅读上述材料,提取学者观点,结合相关史实展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文)

2024—2025学年度湖北省云学联盟高一第一学期12月月考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C A D C A B B D D

题号 11 12 13 14 15

答案 B D C A C

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】

(1)经营方式:材料一:集体耕作。材料二:家庭为单位,分散经营或个体农耕;个体经营(1点1分,共计2分)

原因:①土地私有制确立②生产力发展,铁犁牛耕的使用(一点2分,共计4分)

(2)新变化:①经营方式:多种经营,包括高产农作物、经济作物种植,副、牧、渔业。②经营管理:农场式的集约管理。③经营目的:追求利润。④出现雇佣劳动。(任答2点4分)

评价:①一定程度突破传统自然经济结构,推动商品经济发展和资本主义萌芽出现。

②产生在江南局部地区,不占主导地位,未能促进社会转型。(任答2点4分)

17.【答案】

(1)特征:①四路之间权力分散,职权交叉,彼此制衡;

②路和州之间相互制衡;

③打破山川地形走势。(1点2分,任答2点5分)

影响:①路的设置通过分权制约,减少了地方叛乱和割据的可能性,加强了中央对地方的控制,强化中央集权,有助于维护政治稳定;

②路级设置了多个平行机构,导致官僚机构臃肿,效率低下。(1点2分,2点4分)

(2)①层级设置:宋朝地方行政层级相对简单;元朝地方行政层级多层混合;

②权力分配:宋朝地方权力弱小;元朝大而不专;

③元进一步打破山川地形走势,行省的面积大。(1点2分,共计6分)

18.【答案】

(1)危机:人地矛盾尖锐,百姓生活困苦。(2分)

原因:①人口自然增长过快;

②土地兼并严重;

③中国封建经济落后。(1点2分,任答2点4分)

(2)方法:自然调剂;充分利用土地;合理利用劳动力;调整赋税;提倡节俭;抑制土地兼并;救济灾荒。(1点1分)

评价:①自然调剂的方法消极被动,调节作用有限。

②重视政府在解决人口问题和社会矛盾中的主导作用,如通过经济、行政手段来缓解人地矛盾,对于稳定社会秩序有一定的积极意义。

③政府调节的方法具有时代局限性,且难以实施。政府财政支出不断增加,难以大规模削减赋税;在封建土地所有制的大背景下,抑制土地兼并的措施很难真正有效地实施;清政府在面临内忧外患、财政紧张的情况下,很难有足够的物资和资金来进行全面、有效的救济。(1点2分,任答2点4分)

19.【答案】

论点:从秦汉至晚清,中国社会发生了量变,但是没有发生质变。(2分)

阐述:从秦汉至晚清,政治上,专制主义中央集权大致不变。经济上,以小农经济为主的农业社会大致不变。思想上,儒家思想的主流形态和正统地位大致不变。(4分)

但就总的趋势而言,这些方面也发生了一些量变。政治上,元朝行省制一定程度上给了地方权利,清朝总督和巡抚制度地方权力也有所肯定。经济上,宋朝时期出现了固定种植某种经济作物的农户,对传统自然经济结构有一定的突破,明清时期,江南地区的一些手工业领域出现了资本主义的萌芽,这些都是在小农经济占压倒优势的社会下出现的一些新现象。思想文化上,三国至五代,佛教和道教冲击了儒学的正统地位,宋朝儒学家吸收了佛教和道教的思想对传统儒学进行改造,形成了理学,进一步成为维护专制统治的思想工具,明末清初诞生了反对君主专制的新儒学。(5分)

综上,从秦汉至明清时期,中国的封建社会在各领域出现了一些新发展,但是这些发展只是在原有基础上的修修补补,并没有出现影响社会转型的质变。(1分)任答一个方面的,例如中国古代社会没有发生变化,或中国古代社会发生了量变,最高分6分。

历史试题

2024.12

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.据考古学的研究和发现,中国的铜器最早起源于黄河流域:如仰韶文化姜寨遗址出土了铜片、黄铜管;龙山文化多处发现铜器,二里头文化发现了成组的青铜礼器、兵器,相比之下,长江流域的铜器出现较晚,最早在夏商时代。但从地质学上看,铜,锡,铅等有色金属的成矿大多在长江流域。据此可推断( )

A.黄河文明领先长江文明B.南北地区存在着文明交流

C.中国青铜器世界领先D.史前文明商业活动频繁

2.甲骨文主要是商人刻写的占卜记录。商王在处理各种事务时常常借助占卜,图1是一片甲骨文拓展片,其文字如下:(王)大令众人曰:荔田,其受年。十一月。意思是:王命令“众人”集体耕作土地,能够有好的收成。这说明此时( )

图1出土于河南安阳

现收藏于中国国家博物馆

A.实行土地国有制B.奉行重农抑商

C.王权与神权结合D.农业有所发展

3.先秦文献出现了两种不同类型的“天下”观念,一种是“五服”说。以王畿为中心,按距离远近作正方形或圆形边界,依次划分出区域,为“甸服”、“侯服”、“宾服”、“要服”、“荒服”,其中夷蛮居“要服”,戎狄居“荒服”,具有浓厚的文化意味和理想色彩;另一种说法是“九州”,把天下划分为多个地理区域,突出分区治理的实用性。战国时期九州说法比五服说法更为流行。这一现象反映( )

A.统一的趋势加强B.基层治理能力提高

C.华夏认同加强D.分封制瓦解

4.有学者指出,秦“书同文”政策包括统一“文(行文)”与“字(用字)”两个方面。里耶秦简《秦更名方》中有这样一段史料:“王谴”曰“制谴”。“以王令”曰“以皇帝诏”。“承命”曰“承制”“王室”曰“县官”……。据此材料可知( )

A.中央集权确立B.皇帝独尊C.推行文化专制D.文书制度规范

5.东汉末年至魏晋是一个看脸的时代,崇尚肤白貌美,身材清瘦,《世说新语》中记载曹操将见匈奴使,自以形陋,不足雄远国,使崔季珪代;潘岳妙有姿容……妇人遇者,连手共萦之,左太冲东施效颦,群妪齐共乱唾之;美男子卫瑜,身体羸弱,被人围观,体不堪苦,遂成病而死,时人谓之“看杀卫玠”。据此可知这一时期( )

A.儒家地位动摇B.自我精神觉醒C.社会风气衰颓D.妇女地位提高

6.东晋时期,江南地区一日三餐除了粥饭,还有点心,多数是米粉做成,面粉制作的食物普通人家少见,只有在官宦大户人家才能吃上馒头。南朝时期,南方百姓开始以面食为主,《南齐书》中记载南齐统治者以北方的饼类作为主食。这主要是因为( )

A.民族之间的交融B.小农经济的发展

C.统治者的引领作用D.南方地理环境的优越

7.贞观三年,太宗谓侍臣曰:“中书,门下,机要之司。擢才而居,委任实重。诏敕如有不稳便,皆须执论。比来惟觉阿旨(迎合旨意)顺情,唯唯苟过,遂无一言谏诤者,岂是道理?”据此可知唐初( )

A.皇权受到制约B.三省效能受限C.三省形同虚设D.官员因循守旧

8.唐朝时期,中日两国之间有着广泛而深入的文化交流,日本派遣的遣唐使被誉为两国友好的“渡桥”,下表1是学者《遣唐使的使命》研究中把遣唐使的到来分为四个阶段

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

时间及次数 630—659/四次 665—669/两次 702—752/四次 777—838/三次

使命 一是正值日本大化改新,急需学习隋唐先进文化;二是围绕朝鲜半岛问题,国际关系紧张,企图刺探军情,与唐协调半岛政策 随着高句丽,百济的灭亡,日本势力逐出朝鲜半岛,日本面临被孤立的局面,希望尽快修复与唐的关系,保持在东亚的地位 日本天皇制已确立,中国进入盛世,吸收先进文化为首要 迎回滞留在唐的日本使者,留学生和学问僧

表1

据此表格可知此时( )

A.中日是藩属国关系B.政局影响文化交流

C.中国对日本影响深远D.东亚文化圈已形成

9.宋代城市化率可达20%—30%,城市外来人口可以每三年一次登记户籍的时候入新籍,拿到合法的户口本即“坊郭户”。据此下面说法正确的是( )

A.士农工商界限淡化B.重农抑商政策松弛

C.农业经济发展迅猛D.政府控制相对放松

10.宋真宗时期,经济发展较快,国库充盈,但具体数字只有三司使知道,真宗多次打探虚实,宰相李沆始终不肯让三司使提供具体数字,还经常把各地的水旱灾情和“盗贼”报告真宗,以便天子了解民间疾苦。据此可知下面说法正确的是( )

①相权分散②李沆的官职是中书门下

③相权出现一体化趋势④皇权受到一定限制

A.①②B.②③C.③④D.①④

11.名字称呼往往承载着一个民族或一种文化的历史,元朝时期汉人采用蒙古名,例如张宏范受赐名“拔都”;蒙古人采用汉人的名字也不少见,忽必烈的伺臣阔阔字子清;著名画家蒙古人张彦辅自己的蒙古名搞不清;担任忽必烈宰相的回回人阿合马是阿拉伯常见的名字;担任忽必烈国师的八思巴在藏文含义中为“圣者”。据此反映元朝( )

A.文化交流具有双向性B.文化具有多元性

C.中外文化交流频繁D.民族矛盾消失

12.棉纺织业是明清重要手工业,棉花和棉布是汉口镇重要商品之一。其货源极为广泛,涵盖江南、山东、河南、湖北本地及四川多个省份,这些地区的棉布通过水路和陆路汇集汉口,再经其供给川、滇、黔、陕等产棉欠发达和不擅纺织的村镇。据此反映明清( )

A.自然经济破产B.交通运输发达C.市镇大量出现D.全国市场贯通

13.清朝历代皇帝几乎一直保持着大权独揽,勤于政事的传统。康熙,雍正,乾隆三帝数年如一日,励精图治,为康乾盛世的出现发挥着重要作用,下面是属于康熙为统一多民族国家做出的卓越贡献( )

①台湾设府②签订《尼布楚条约》

③在西南推行“改土归流”④册封“班禅额尔德尼”

A.①③④B.②③④C.①②④D.①②③

14.在修养理论方面,王守仁继承了陆九渊“发明本心”的思想,主张从“本心”入手去认识圣贤之心,甚至说:“夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子乎!”据此可知王阳明的思想( )

A.隐含平等色彩B.具有民本思想C.反对孔子D.客观唯心主义

15.农业是国家的基石。中国古代农耕经济在世界上一直处于领先地位,这一成就与农业科技的进步和科学家的努力密切相关。下列信息正确的是( )

A.南朝贾思勰《齐民要术》B.唐朝时期曲辕犁在中原产生

C.元朝农学家王祯《农书》D.明清时期出现稻麦轮作

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【中国古代农业经营】(14分)

材料一

依照《国语》关于井田制的记载,王室在王畿内有大片公田称为“千亩”,“千亩”由庶民耕作,收获全部交给王室,统治者把这种剥削方式称作“借民力以治公田”。《诗经》中有“千耦其耘”的诗句。

——摘编于张岂之主编《中国历史·先秦卷》

材料二

战国时期,土地私有制确立后,农业经营形式发生了巨大变化,以农户为单位的个体经营获得了前所未有的发展,成为不同类型的经营单位最普遍的经营形式,即便是大规模经营也多采取租赁方式,将大片土地划成小块,由家庭分散经营。可见农户家庭及其个体经营形式无论生产效率还是管理效率都是比较高的。

——摘编于颜玉怀等《中国古代农业生产组织与经营形式选择》

材料三

明清时期,农作物品种增加,多种经营方式的推广是比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米,番薯、马铃薯传入中国,并得到广泛传播。在江南等经济发达地区,传统的农业单一经营方式已经突破,多种经营兴盛,经济作物棉、麻、桑、蓝靛、茶树、甘蔗、蔬菜、果木、花卉等品种的种植日益广泛,产品大量流入市场。很多农民在种植经济作物时还往往进行一些初级加工,或兼营相关副业,获得更多的收入,以补粮食生产之不足。明朝后期到清朝农业生产领域出现新现象——经营地主出现。经营地主对农业进行农场式管理,亲自参与生产过程,注重集约经营,改良土壤、水利,进行认真、细致的经济核算,以提高生产效率。他们不仅从事粮食生产,还从事经济作物种植和副、牧、渔等。他们雇用乡民经营,善待雇工以充分发挥其生产积极性。

——摘编于张帆《中国古代简史》

(1)依据材料一、材料二,分别指出两个时期的农业生产经营方式。结合所学知识,分析出现这种变化的原因。(6分)

(2)依据材料三并结合所学知识,指出明清时期农业经营出现的新变化,评价明清时期农业经营的变化。(8分)

17.【宋元地方行政】(15分)

材料一

宋初,惩唐末五代藩镇之祸,夺节度使诸权,以州县听命于朝廷。但天下州县数颇多,朝廷逐一直接控制困难。于是,诸州之上分设路。每路通常置四种官吏:转运使、提点刑狱、安抚使、提举常平,共同构成了代表中央督责地方州县的特殊设置。转运使脱胎于唐代转运使和监察区“道”,职权相当广泛,管理一路财赋以供朝廷及州县之需,按察州县,纠劾不法,考核官吏政绩优劣,还兼管刑狱、边防军机、官缺差注等。提点刑狱负责察访本路刑狱、复查案狱,同时兼掌荐举官员,按察不法,督办经总制钱、封桩钱等。安抚使,掌本路兵政,也兼有监督州县等责,多由路内最重要的州府官担任。提举常平,掌管常平义仓、免役、市易、坊场、水利等,又兼有按察、荐举官吏等责……两宋的知州有自行奏事之权,州既隶属于路,又直隶于朝廷。这既利用路等四司加强了朝廷对州控制,又反过来限制了四司权力。

——摘编自李治安杜家骥《中国古代官僚政治》

图2北宋地方权力分配示意图 图3北宋形势图

材料二

元代地方行政层级多层混合,有省、路、府、州、县五层,有的省在路之上还设道、路、府、州,都可以辖县。路、府两级可在辖县的同时兼辖领县的府、州。 图4元朝地方权力分配示意图 图5元朝形势图

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋朝的路设置的特征及其影响。(9分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋到元地方行政制度的变化的表现。(6点)

18.【人口与社会】(14分)

材料

试以一家计之:高、曾之时,有屋十间,有田一顷,身一人,娶妇后不过二人。以二人居屋十间,食田一顷,宽然有余矣。以一人生三计之,至子之世而父子四人,各娶妇即有八人,八人即不能无佣作之助,是不下十人矣……子又生孙,孙又娶妇……自此而玄焉,视高、曾时口已不下五六十倍,是高、曾时为一户者,至曾、玄时不分至十户不止……或者曰:“高、曾之时,隙地未尽辟,闲廛未尽居也。”然亦不过增一倍而止矣,或增三倍五倍而止矣,而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。又况有兼并之家,一人据百人之屋,一户占百户之田,何怪乎遭风雨霜露饥寒颠踣而死者之比比乎?

曰:天地有法乎?曰:水旱疾疫,即天地调剂之法也。然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。曰:君、相有法乎?曰:使野无闲田,民无剩力。疆土之新辟者,移种民以居之;赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并。遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之,如是而已,是亦君、相调剂之法也。

——洪亮吉《治平篇》

(1)根据材料并结合所学,概括清朝面临的危机及造成这种危机的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学,概括洪亮吉解决危机的方法并对其评价。(8分)

19.【变与不变】(12分)

材料

何怀宏在《选举社会及其终结:秦汉至晚清历史的一种社会学阐释》中指出,从秦汉至晚清两千多年间,中国政治、经济、文化和社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。

阅读上述材料,提取学者观点,结合相关史实展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文)

2024—2025学年度湖北省云学联盟高一第一学期12月月考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C A D C A B B D D

题号 11 12 13 14 15

答案 B D C A C

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】

(1)经营方式:材料一:集体耕作。材料二:家庭为单位,分散经营或个体农耕;个体经营(1点1分,共计2分)

原因:①土地私有制确立②生产力发展,铁犁牛耕的使用(一点2分,共计4分)

(2)新变化:①经营方式:多种经营,包括高产农作物、经济作物种植,副、牧、渔业。②经营管理:农场式的集约管理。③经营目的:追求利润。④出现雇佣劳动。(任答2点4分)

评价:①一定程度突破传统自然经济结构,推动商品经济发展和资本主义萌芽出现。

②产生在江南局部地区,不占主导地位,未能促进社会转型。(任答2点4分)

17.【答案】

(1)特征:①四路之间权力分散,职权交叉,彼此制衡;

②路和州之间相互制衡;

③打破山川地形走势。(1点2分,任答2点5分)

影响:①路的设置通过分权制约,减少了地方叛乱和割据的可能性,加强了中央对地方的控制,强化中央集权,有助于维护政治稳定;

②路级设置了多个平行机构,导致官僚机构臃肿,效率低下。(1点2分,2点4分)

(2)①层级设置:宋朝地方行政层级相对简单;元朝地方行政层级多层混合;

②权力分配:宋朝地方权力弱小;元朝大而不专;

③元进一步打破山川地形走势,行省的面积大。(1点2分,共计6分)

18.【答案】

(1)危机:人地矛盾尖锐,百姓生活困苦。(2分)

原因:①人口自然增长过快;

②土地兼并严重;

③中国封建经济落后。(1点2分,任答2点4分)

(2)方法:自然调剂;充分利用土地;合理利用劳动力;调整赋税;提倡节俭;抑制土地兼并;救济灾荒。(1点1分)

评价:①自然调剂的方法消极被动,调节作用有限。

②重视政府在解决人口问题和社会矛盾中的主导作用,如通过经济、行政手段来缓解人地矛盾,对于稳定社会秩序有一定的积极意义。

③政府调节的方法具有时代局限性,且难以实施。政府财政支出不断增加,难以大规模削减赋税;在封建土地所有制的大背景下,抑制土地兼并的措施很难真正有效地实施;清政府在面临内忧外患、财政紧张的情况下,很难有足够的物资和资金来进行全面、有效的救济。(1点2分,任答2点4分)

19.【答案】

论点:从秦汉至晚清,中国社会发生了量变,但是没有发生质变。(2分)

阐述:从秦汉至晚清,政治上,专制主义中央集权大致不变。经济上,以小农经济为主的农业社会大致不变。思想上,儒家思想的主流形态和正统地位大致不变。(4分)

但就总的趋势而言,这些方面也发生了一些量变。政治上,元朝行省制一定程度上给了地方权利,清朝总督和巡抚制度地方权力也有所肯定。经济上,宋朝时期出现了固定种植某种经济作物的农户,对传统自然经济结构有一定的突破,明清时期,江南地区的一些手工业领域出现了资本主义的萌芽,这些都是在小农经济占压倒优势的社会下出现的一些新现象。思想文化上,三国至五代,佛教和道教冲击了儒学的正统地位,宋朝儒学家吸收了佛教和道教的思想对传统儒学进行改造,形成了理学,进一步成为维护专制统治的思想工具,明末清初诞生了反对君主专制的新儒学。(5分)

综上,从秦汉至明清时期,中国的封建社会在各领域出现了一些新发展,但是这些发展只是在原有基础上的修修补补,并没有出现影响社会转型的质变。(1分)任答一个方面的,例如中国古代社会没有发生变化,或中国古代社会发生了量变,最高分6分。

同课章节目录