河北省唐山市高一第一学期期末综合质量检测考试复习题2(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省唐山市高一第一学期期末综合质量检测考试复习题2(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 599.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-25 08:48:40 | ||

图片预览

文档简介

河北省唐山市高一第一学期期末考试复习题2

历史试题

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.联合国教科文组织将浙江杭州的良渚古城遗址列入《世界遗产名录》,考古学家认为当时已经产生了私有制。以下最能作为其证据的考古发现是

A.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬 B.挖掘出来的黑陶胎壁薄如蛋壳

C.古城分布着规模较大的祭坛和神庙 D.各个墓葬之间随葬品差别不大

2.他提倡有教无类,批评礼崩乐坏的局面,主张恢复西周的等级制度,“弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人”。此外,他还主张

A.兼相爱、交相利 B.无为而治

C.相生相胜 D.为政以德

3.当代史学家认为战国时期是中国由奴隶社会向封建社会的过渡时期。商鞅变法措施中最能说明这一点的是

A.奖励军功和耕织 B.实行什伍连坐,鼓励互相纠察告发

C.废井田,开阡陌,授田于百姓 D.将大家庭拆散为个体小家庭

4.有学者认为,魏晋南北朝在走向统一的进程中,少数民族用武力带来新鲜的血液,而汉族以其传统文化及政治制度和农业文明发挥了重要的国家整合功能。下列事件中能说明这一观点的是

A.匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族内迁,西晋宗室发生内战

B.鲜卑族建立的北魏统一北方,北魏孝文帝进行汉化改革

C.北民南迁,促进江南的开发

D.氐族建立的前秦统一北方,但在淝水之战中败于东晋

5.唐初统治者认为“为君之道,必须先存百姓”,信奉“水能载舟,亦能覆舟”的古训,反复强调要“以百姓心为心”,“抚民以静”。据此,唐初统治者在经济上

A.推行均田制和租庸调制

B.科举取士,使社会底层人士有机会改变命运

C.知人善任,虚怀纳谏,塑造清廉政治

D.经略边疆,“抚九族以仁”,创造和谐民族关系

6.表1为唐朝后期户口变化表。造成这一局面的主要原因是

表1

天宝元年(742年)户数 元和年间(806—820年)户数 下降幅度(%)

北方 3736652 866887 76.8

南方 3117624 1506548 51.68

A.宦官专权,朋党之争 B.黄巢起义,朱温称帝

C.开凿运河,贯通南北 D.安史之乱,藩镇割据

7.在唐朝的科举考试时,主司首先以正经(儒家经典)为题,考生根据题目出处以诗体的形式表达自己对儒家经义的理解。材料反映出

A.科举取士,公平公正 B.唐诗多是科举考试的作品

C.儒家思想仍处于正统地位 D.儒学在佛、道的冲击下,日益衰落

8.“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差……居人之税,秋夏两征之。”上述材料是《资治通鉴》对某一制度记载。这一制度

A.简化了税收名目,扩大了税收对象

B.延续了自战国以来以人丁为主的赋税制度

C.标志着人头税的彻底废除

D.实现了赋税征收标准的货币化

9.唐朝学者韩愈从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,但他又借鉴佛家注重禅定修习来提高精神境界。这表明

A.儒学具有一定排他性 B.儒学具有一定包容性

C.儒学正统地位已被打破 D.唐朝推行三教并行政策

10.北宋时期,中下层女性较多地参与经济生活,这从一些店铺的名称即可得知,如曹婆婆肉饼、丑婆婆药铺、王小姑酒店等等。……春暖花开时,妇女们开始出城探春,“自三月一日至四月八日闭池,虽风雨亦有游人,略无虚日矣”。这一现象出现的主要原因是

A.门第观念日趋淡化 B.国家对社会的控制相对松弛

C.国家偿付岁币的需要 D.文学艺术的发展

11.《辽史》记载:“兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。这说明辽朝

A.推行民族歧视和压迫的政策

B.强化南北分裂对峙政治局面

C.因俗而治,适应统治区域内不平衡的局面

D.加强了中央集权

12.有人认为宋诗是有缺陷的,“那就是爱讲道理,爱发议论”“宋代七言诗讲‘性理’或‘道学’的多得令人生厌,而写爱情的少得可怜”。这一观点

A.反映了宋代商品经济的发展

B.是宋朝“词盛诗衰”的表现

C.受理学兴起的影响

D.是民族政权并立且战争不断局面的产物

13.有学者认为:元朝大一统的成果,不仅表现为版图辽阔,而且表现为对边疆控制的强化。很多过去大一统王朝的“羁縻之州”,到了元朝“皆赋役之,比与内地”。元朝为巩固统一所采取的措施有

A.设安西都护府管理西域

B.在澎湖设置巡检司经略台湾

C.设理藩院,管理吐蕃地区

D.设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,管理河西走廊

14.胡惟庸是中国历史上最后一位宰相。洪武(明太祖朱元璋年号)十年,他进左丞相,位居百官之首。随着权势增大,他日益骄横跋扈,准备谋反。洪武十三年(1380年),胡惟庸被杀,明太祖遂罢宰相。废除宰相后,明朝逐渐形成了

A.三公九卿制 B.中外朝制度 C.三省六部制 D.内阁制

15.自清代雍正、乾隆年间起,在台湾岛、四川多山地区、广西农村、湖南贵州交界、闽粤山区等地,频繁发生当地土著居民和流入迁徙民众(客民)的乡村宗族械斗。这一现象

A.反映人口增长与土地资源不足的矛盾 B.促使清朝加快推进改土归流

C.表明贫富差距过大引发民众强烈不满 D.是清朝加强君主专制在农村的反应

16.“为天下之大害者,君而已矣”,“古者天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也;今也君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。”与这一论述的同时代思想家曾经说过

A.存天理,灭人欲

B.人法地,地法天,天法道,道法自然

C.保天下者,匹夫之贱,与有责焉

D.为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学

17.“晚清学术界之风气,倡经世以谋富强,讲掌故以明国是,崇今文以谈变法,究舆地以筹边防。凡此教学,魏氏或倡导之,或光大之。”文中的“魏氏”

①编成《海国图志》 ②撰成《瀛寰志略》

③主张“师夷长技” ④大力兴办洋务

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

18.1843—1894年间,中国出现了许多外国人办的工厂,有的维修轮船,有的加工农产品,有的生产和经营肥皂、火柴、水泥、食品。这些工厂主要集中在通商口岸。据此推知,该时期

A.列强对华经济侵略以资本输出为主 B.中国自然经济解体

C.中国早期民族资产阶级由此产生 D.既有条约无法满足列强的利益需求

19.“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半。凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。”上述材料选自中国近代史上的某一革命纲领。这一革命纲领

A.反映了农民追求社会财富平均的理想 B.为中国革命指明了方向

C.试图回答农民革命应向何处去的问题 D.动摇了恪守祖训的观念

20.1900年,慈禧太后作出向八国联军宣战的决定后,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章等却与各参战国达成协议,他们称皇室诏令是义和团胁持下的“矫诏、乱命”,他们并不与列强交战。这

A.说明清王朝的统治土崩瓦解 B.直接导致义和团运动的失败

C.严重动摇了清政府统治的根基 D.表明清政府成为“洋人的朝廷”

21.1911年5月9日,清政府宣布“铁路国有”政策。清政府收回了路权,但没有退还补偿先前投入的民间资本,因此招致了四川各阶层的广泛反对,引发了轰轰烈烈的保路运动。四川保路运动发展成武装起义后

A.孙中山提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

B.革命党人决定在武昌发动起义

C.清政府试图通过新政进行自救

D.清政府宣布预备立宪

22.1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,他认为共和制度不能得到真正的巩固,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍被专制和愚昧牢牢地束缚着。为此,他主张

A.唯有实行变法才能救亡图存

B.只有“德先生”和“赛先生”可以救治中国一切的黑暗

C.实业救国

D.物竞天择,适者生存

23.知识分子们感到“仅有学界运动,其力实嫌薄弱”,“须要找一个共同奋斗的同盟军……于是一部分学生领袖往民间去,跑到工人中去办工人学校,去办工会。”知识分子们的这一认识,是在

A.戊戌变法之后 B.辛亥革命之后 C.护国战争之后 D.五四运动之后

24.中国如何开展国民革命,共产国际指出:“中国现阶段的革命既然是资产阶级革命,就必须由资产阶级来领导”,“中国的劳动运动太软弱无力,实际上等于没有。中国共产党是人为地组织起来的,而且产生得过早。目前在中国只能发展国民运动。国民党是代表国民运动的。”共产国际的这一思想

A.巩固了革命统一战线的成果

B.推动国共两党对峙局面的形成

C.推动了工农民主政权的建立

D.成为党内右倾机会主义错误的理论依据

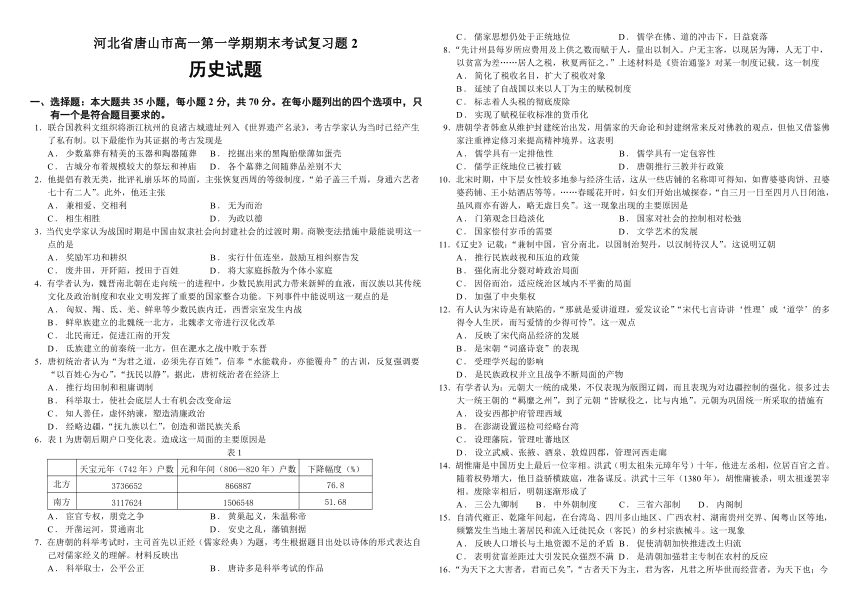

25.图1是1928年底报纸上的报道的一则新闻事件。这一事件是

A.宁汉合流 B.济南惨案 C.东北易帜 D.北伐战争

26.1935年1月,党中央在遵义召开政治局扩大会议。在会上,毛泽东只批判临时中央在军事路线上的错误,没有提政治上的错误,相反还肯定了这个时期的政治路线。当有人提出应该批判政治错误时,毛泽东制止了这种做法。这些举措

A.导致第五次反“围剿”的失利 B.完全纠正了党的“左”倾错误

C.确立毛泽东思想为党的指导思想 D.有助于实现最大程度的党内团结

27.日本侵略者侵占东北三省后,又将侵略矛头指向华北,逼迫国民政府签署了一系列协定,实际上控制了热河、河北、察哈尔三省,进而又加紧策动所谓“华北自治运动”。日本蓄意制造的这一连串事件,总称

A.九一八事变 B.华北事变 C.七七事变 D.八一三事变

28.忻口会战是抗日战争初期的重要会战。读表2,忻口会战突出反映了

表2

时间 地点 司令长官 副司令长官 参战部队

1937年10月13日至11月2日 山西 阎锡山 朱德、卫立煌、黄绍兹 阎锡山的晋绥军、国民党的中央军、中共领导的八路军

A.中日两国的军事实力对比悬殊 B.抗日民族统一战线的历史作用

C.正面战场成为抗战的中流砥柱 D.持久抗战方针产生了积极效果

29.1945年8月28日,毛泽东、周恩来、王若飞一行飞抵重庆。8月29日,《大公报》发表社评:“毛泽东先生来了!中国人民听了高兴,世界人民听了高兴,无疑问的,大家都认为这是中国的一件大事。”这件“大事”

A.促成了世界反法西斯同盟正式建立 B.意味着抗日战争即将取得胜利

C.顺应中国人民和平建国的强烈愿望 D.通过和平建国纲领等五项协议

30.图2反映的是1950年湖南省岳阳县农民易振家分到土地,图3反映的是1956年在庆祝社会主义改造胜利大会上,工商界代表向毛泽东呈送喜报。两张图片反映的事件都

A.是实现社会主义改造的必要途径 B.是生产关系的重要调整

C.是为了完善社会主义制度 D.改变了中国工业落后的面貌

31.华北制药厂于1953年6月在石家庄市开始筹建,是化学工业部直属大型国营企业和苏联援建的重点工程项目,由苏联援建的抗生素厂、淀粉厂和从民主德国引进的药用玻璃厂两部分组成。华北制药厂建设的国内背景是

A.第一个五年计划的实施 B.工业大跃进运动的开展

C.国家对国民经济开始调整 D.社会主义阵营的不断扩大

32.表3是1959—1963年中国财政收支表。造成支出大于收入和收入大于支出的原因分别是

表3

年份 1959 1960 1961 1962 1963

总收入(亿元) 487.12 572.29 356.06 313.55 342.25

总支出(亿元) 543.17 643.68 356.09 294.88 332.05

收支差额(亿元) -56.05 -71.39 一0.03 18.67 10.20

A.抗美援朝苏联加大了对华援助

B.中苏关系恶化社会主义改造完成

C.“大跃进”与人民公社化运动八字方针的实行

D.“文化大革命”七千人大会的召开

33.1982年,五届全国人大五次会议通过了新修改的《中华人民共和国宪法》,增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定。这部宪法

A.标志着我国社会主义民主政治建设进入新的阶段

B.是十一届三中全会的指导思想

C.成为拨乱反正和改革开放的思想先导

D.对统一全党思想和开展改革开放,打下了重要的思想基础

34.德国的《法兰克福汇报》在评价香港回归10周年时说:“十年前,中英两国以和平的方式解决了香港问题,它既是邓小平的智慧,也是人类的共同财富。”中国解决香港问题的方法

A.已经成功应用于港澳台问题的解决

B.是在经济发展的前提下,港澳台保持原有的资本主义制度不变·

C.给国际社会解决历史遗留问题提供借鉴

D.是民族区域自治制度的发展和升华

35.“在新的时代条件下系统回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展,新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义等重大理论实际问题,创造性地提出了一系列新的重大理论观点和战略思想。”这一理论

A.认为国内的主要矛盾是阶级矛盾

B.是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现

C.在中共二十大上确立为党的指导思想

D.在十三届全国人大一次会议上被载入国家根本大法

二、非选择题:本大题共2小题,共30分。

36.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

这两种制度分别有何优劣?先来看看被绝大多数大臣支持的分封制。分封制度的起源很早,以西周初期为例,周天子把整个国家的土地分给王孙贵族、有功之臣们,让他们自己管理自己的小国家,前提是必须要向周天子贡献财物,出兵的时候要随同征战。这样做的好处很明显,分封出去的国家该怎样管理,那都是诸侯的事情,周天子不用操心。然而分封制的弊端也很明显:时间一久,诸侯与中央关系日益疏远,难免跑出来几个心存异心的人,通过各种方式扩大势力,一旦做大做强,就开始不听朝廷号令。久而久之,造成的结果就是诸侯互相争霸,战争连绵不断。与分封制相比较,……的优势在于,中央垂直管理地方,地方严格服从中央,……从中央到地方政令畅通,上情下达和下情上报直接便捷,有效地加强了中央集权。更为重要的一点是,其长官由朝廷任免,不能世袭,不易形成地方割据势力而危及中央,有利于政治的安定和经济的发展。

——摘编自郝思新《中国古代治理智慧》

(1)根据材料一和所学知识,指出秦朝为解决“诸侯互相争霸,战争连绵不断”而实施的地方制度,并分析这一制度的积极作用。(8分)

材料二

主父偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢,易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。以法削割之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而嫡嗣代立,余虽骨肉,无尺地之封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”上(汉武帝)从之。

——《资治通鉴·汉纪十》

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝采纳主父偃的建议而实施的措施,并写出北宋削弱地方权力的措施。(8分)

37.阅读材料,完成下列要求。(14分)

习近平主席说,“周恩来,一个光荣的名字、不朽的名字”,“每当我们提起这个名字就感到很温暖、很自豪”。周恩来总理是新中国外交事业的主要奠基者之一,卓有成效地领导了党和国家的外事工作。

材料一

中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。清朝的西太后,北洋政府的袁世凯、国民政府的蒋介石,哪一个不是跪倒在地上办外交的呢?中国100年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而是认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要采取主动,没有畏惧,要有信心。

——周恩来《新中国的外交》

(1)根据材料一和所学知识,概括新中国的外交方针与中国近代外交相比发生的重大变化。简述新中国成立初期外交政策出台的背景。(6分)

材料二

上世纪五十年代初,面对复杂的国际局势,周恩来总理首次提出“和平共处五项原则”。这成为了各国和平相处的基础,是为各国普遍接受的指导国际关系的原则,被写入了联合国文件。直至今日,和平共处五项原则还在国家交往中发挥着重要作用。周恩来积极推动我国同各国特别是广大发展中国家发展友好合作关系。从1956年到1965年,周恩来多次出访亚非国家,足迹遍及两大洲20余国。每到一地,他都受到热烈欢迎。他与各国领导人进行深入会谈,取得许多成果。他的亚非之行掀起了中国与发展中国家建交的热潮,中国同亚非国家的友好团结与日俱增。周恩来也善于利用每一个机会争取与西方国家的友好交往。在中法建交、中美建交这些改变国际格局的大事件中,都有他的心血和智慧。从上世纪50年代初到1976年周总理逝世,与中国建交的国家从18个增长到107个,且在此期间,中国恢复了在联合国的合法席位。这一切成就都离不开周恩来总理的付出和领导。

——孙旋《新中国外交的中流砥柱》

(2)根据材料二和所学知识,概述周恩来为新中国外交做出的主要贡献。(8分)

此资料来源于:中学历史教学园地(www..com/),未经允许,谢绝转载。

河北省唐山市高一第一学期期末考试复习题1

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A D C B A D C A B B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C B D A C B D A C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B B D D C D B B C B

题号 31 32 33 34 35

答案 A C A C D

二、非选择题:本大题共2小题,共30分。

36.【答案】

(1)地方制度:郡县制。(2分)

作用:有利于加强中央集权;不易形成地方割据;有利于维护国家统一;有利于政治的安定和经济的发展;有利于统一的多民族国家的巩固与发展。(每点2分,答出任意3点即可给6分,但总分不超6分)

(2)汉武帝的措施:推恩令。(2分)

北宋的措施:派文官出任地方各州的长官知州;设转运司统管地方财政;将地方精锐部队编入禁军;设“四监司”监控各州;州一级增设通判,与知州共同签署文书。(每点2分,答出任意3点给6分,但总分不超6分)

37.【答案】

(1)变化:由屈辱外交到独立自主的外交。(2分)

背景:中国新民主主义革命胜利,新中国成立;美国为首的西方国家对中国实行遏制和孤立政策;两大阵营的对立与斗争;社会主义阵营不断发展壮大;帝国主义力量削弱;亚非拉民族解放运动发展。(每点2分,答出任意两点给4分,但总分不超4分)

(2)贡献:首次提出和平共处五项原则;推动与发展中国家发展友好关系;推动与西方国家友好交往;为中国恢复联合国合法席位做出贡献;参加日内瓦会议;参加万隆亚非会议,提出“求同存异”的方针。(每点2分,答出任意4点给8分,但总分不超8分)

此资料来源于:中学历史教学园地(www..com/),未经允许,谢绝转载。

河北省唐山市高一第一学期期末考试复习题1

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A D C B A D C A B B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C B D A C B D A C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B B D D C D B B C B

题号 31 32 33 34 35

答案 A C A C D

二、非选择题:本大题共2小题,共30分。

36.【答案】

(1)地方制度:郡县制。(2分)

作用:有利于加强中央集权;不易形成地方割据;有利于维护国家统一;有利于政治的安定和经济的发展;有利于统一的多民族国家的巩固与发展。(每点2分,答出任意3点即可给6分,但总分不超6分)

(2)汉武帝的措施:推恩令。(2分)

北宋的措施:派文官出任地方各州的长官知州;设转运司统管地方财政;将地方精锐部队编入禁军;设“四监司”监控各州;州一级增设通判,与知州共同签署文书。(每点2分,答出任意3点给6分,但总分不超6分)

37.【答案】

(1)变化:由屈辱外交到独立自主的外交。(2分)

背景:中国新民主主义革命胜利,新中国成立;美国为首的西方国家对中国实行遏制和孤立政策;两大阵营的对立与斗争;社会主义阵营不断发展壮大;帝国主义力量削弱;亚非拉民族解放运动发展。(每点2分,答出任意两点给4分,但总分不超4分)

(2)贡献:首次提出和平共处五项原则;推动与发展中国家发展友好关系;推动与西方国家友好交往;为中国恢复联合国合法席位做出贡献;参加日内瓦会议;参加万隆亚非会议,提出“求同存异”的方针。(每点2分,答出任意4点给8分,但总分不超8分)

历史试题

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.联合国教科文组织将浙江杭州的良渚古城遗址列入《世界遗产名录》,考古学家认为当时已经产生了私有制。以下最能作为其证据的考古发现是

A.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬 B.挖掘出来的黑陶胎壁薄如蛋壳

C.古城分布着规模较大的祭坛和神庙 D.各个墓葬之间随葬品差别不大

2.他提倡有教无类,批评礼崩乐坏的局面,主张恢复西周的等级制度,“弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人”。此外,他还主张

A.兼相爱、交相利 B.无为而治

C.相生相胜 D.为政以德

3.当代史学家认为战国时期是中国由奴隶社会向封建社会的过渡时期。商鞅变法措施中最能说明这一点的是

A.奖励军功和耕织 B.实行什伍连坐,鼓励互相纠察告发

C.废井田,开阡陌,授田于百姓 D.将大家庭拆散为个体小家庭

4.有学者认为,魏晋南北朝在走向统一的进程中,少数民族用武力带来新鲜的血液,而汉族以其传统文化及政治制度和农业文明发挥了重要的国家整合功能。下列事件中能说明这一观点的是

A.匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族内迁,西晋宗室发生内战

B.鲜卑族建立的北魏统一北方,北魏孝文帝进行汉化改革

C.北民南迁,促进江南的开发

D.氐族建立的前秦统一北方,但在淝水之战中败于东晋

5.唐初统治者认为“为君之道,必须先存百姓”,信奉“水能载舟,亦能覆舟”的古训,反复强调要“以百姓心为心”,“抚民以静”。据此,唐初统治者在经济上

A.推行均田制和租庸调制

B.科举取士,使社会底层人士有机会改变命运

C.知人善任,虚怀纳谏,塑造清廉政治

D.经略边疆,“抚九族以仁”,创造和谐民族关系

6.表1为唐朝后期户口变化表。造成这一局面的主要原因是

表1

天宝元年(742年)户数 元和年间(806—820年)户数 下降幅度(%)

北方 3736652 866887 76.8

南方 3117624 1506548 51.68

A.宦官专权,朋党之争 B.黄巢起义,朱温称帝

C.开凿运河,贯通南北 D.安史之乱,藩镇割据

7.在唐朝的科举考试时,主司首先以正经(儒家经典)为题,考生根据题目出处以诗体的形式表达自己对儒家经义的理解。材料反映出

A.科举取士,公平公正 B.唐诗多是科举考试的作品

C.儒家思想仍处于正统地位 D.儒学在佛、道的冲击下,日益衰落

8.“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差……居人之税,秋夏两征之。”上述材料是《资治通鉴》对某一制度记载。这一制度

A.简化了税收名目,扩大了税收对象

B.延续了自战国以来以人丁为主的赋税制度

C.标志着人头税的彻底废除

D.实现了赋税征收标准的货币化

9.唐朝学者韩愈从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,但他又借鉴佛家注重禅定修习来提高精神境界。这表明

A.儒学具有一定排他性 B.儒学具有一定包容性

C.儒学正统地位已被打破 D.唐朝推行三教并行政策

10.北宋时期,中下层女性较多地参与经济生活,这从一些店铺的名称即可得知,如曹婆婆肉饼、丑婆婆药铺、王小姑酒店等等。……春暖花开时,妇女们开始出城探春,“自三月一日至四月八日闭池,虽风雨亦有游人,略无虚日矣”。这一现象出现的主要原因是

A.门第观念日趋淡化 B.国家对社会的控制相对松弛

C.国家偿付岁币的需要 D.文学艺术的发展

11.《辽史》记载:“兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。这说明辽朝

A.推行民族歧视和压迫的政策

B.强化南北分裂对峙政治局面

C.因俗而治,适应统治区域内不平衡的局面

D.加强了中央集权

12.有人认为宋诗是有缺陷的,“那就是爱讲道理,爱发议论”“宋代七言诗讲‘性理’或‘道学’的多得令人生厌,而写爱情的少得可怜”。这一观点

A.反映了宋代商品经济的发展

B.是宋朝“词盛诗衰”的表现

C.受理学兴起的影响

D.是民族政权并立且战争不断局面的产物

13.有学者认为:元朝大一统的成果,不仅表现为版图辽阔,而且表现为对边疆控制的强化。很多过去大一统王朝的“羁縻之州”,到了元朝“皆赋役之,比与内地”。元朝为巩固统一所采取的措施有

A.设安西都护府管理西域

B.在澎湖设置巡检司经略台湾

C.设理藩院,管理吐蕃地区

D.设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,管理河西走廊

14.胡惟庸是中国历史上最后一位宰相。洪武(明太祖朱元璋年号)十年,他进左丞相,位居百官之首。随着权势增大,他日益骄横跋扈,准备谋反。洪武十三年(1380年),胡惟庸被杀,明太祖遂罢宰相。废除宰相后,明朝逐渐形成了

A.三公九卿制 B.中外朝制度 C.三省六部制 D.内阁制

15.自清代雍正、乾隆年间起,在台湾岛、四川多山地区、广西农村、湖南贵州交界、闽粤山区等地,频繁发生当地土著居民和流入迁徙民众(客民)的乡村宗族械斗。这一现象

A.反映人口增长与土地资源不足的矛盾 B.促使清朝加快推进改土归流

C.表明贫富差距过大引发民众强烈不满 D.是清朝加强君主专制在农村的反应

16.“为天下之大害者,君而已矣”,“古者天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也;今也君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。”与这一论述的同时代思想家曾经说过

A.存天理,灭人欲

B.人法地,地法天,天法道,道法自然

C.保天下者,匹夫之贱,与有责焉

D.为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学

17.“晚清学术界之风气,倡经世以谋富强,讲掌故以明国是,崇今文以谈变法,究舆地以筹边防。凡此教学,魏氏或倡导之,或光大之。”文中的“魏氏”

①编成《海国图志》 ②撰成《瀛寰志略》

③主张“师夷长技” ④大力兴办洋务

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

18.1843—1894年间,中国出现了许多外国人办的工厂,有的维修轮船,有的加工农产品,有的生产和经营肥皂、火柴、水泥、食品。这些工厂主要集中在通商口岸。据此推知,该时期

A.列强对华经济侵略以资本输出为主 B.中国自然经济解体

C.中国早期民族资产阶级由此产生 D.既有条约无法满足列强的利益需求

19.“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半。凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。”上述材料选自中国近代史上的某一革命纲领。这一革命纲领

A.反映了农民追求社会财富平均的理想 B.为中国革命指明了方向

C.试图回答农民革命应向何处去的问题 D.动摇了恪守祖训的观念

20.1900年,慈禧太后作出向八国联军宣战的决定后,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章等却与各参战国达成协议,他们称皇室诏令是义和团胁持下的“矫诏、乱命”,他们并不与列强交战。这

A.说明清王朝的统治土崩瓦解 B.直接导致义和团运动的失败

C.严重动摇了清政府统治的根基 D.表明清政府成为“洋人的朝廷”

21.1911年5月9日,清政府宣布“铁路国有”政策。清政府收回了路权,但没有退还补偿先前投入的民间资本,因此招致了四川各阶层的广泛反对,引发了轰轰烈烈的保路运动。四川保路运动发展成武装起义后

A.孙中山提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

B.革命党人决定在武昌发动起义

C.清政府试图通过新政进行自救

D.清政府宣布预备立宪

22.1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,他认为共和制度不能得到真正的巩固,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍被专制和愚昧牢牢地束缚着。为此,他主张

A.唯有实行变法才能救亡图存

B.只有“德先生”和“赛先生”可以救治中国一切的黑暗

C.实业救国

D.物竞天择,适者生存

23.知识分子们感到“仅有学界运动,其力实嫌薄弱”,“须要找一个共同奋斗的同盟军……于是一部分学生领袖往民间去,跑到工人中去办工人学校,去办工会。”知识分子们的这一认识,是在

A.戊戌变法之后 B.辛亥革命之后 C.护国战争之后 D.五四运动之后

24.中国如何开展国民革命,共产国际指出:“中国现阶段的革命既然是资产阶级革命,就必须由资产阶级来领导”,“中国的劳动运动太软弱无力,实际上等于没有。中国共产党是人为地组织起来的,而且产生得过早。目前在中国只能发展国民运动。国民党是代表国民运动的。”共产国际的这一思想

A.巩固了革命统一战线的成果

B.推动国共两党对峙局面的形成

C.推动了工农民主政权的建立

D.成为党内右倾机会主义错误的理论依据

25.图1是1928年底报纸上的报道的一则新闻事件。这一事件是

A.宁汉合流 B.济南惨案 C.东北易帜 D.北伐战争

26.1935年1月,党中央在遵义召开政治局扩大会议。在会上,毛泽东只批判临时中央在军事路线上的错误,没有提政治上的错误,相反还肯定了这个时期的政治路线。当有人提出应该批判政治错误时,毛泽东制止了这种做法。这些举措

A.导致第五次反“围剿”的失利 B.完全纠正了党的“左”倾错误

C.确立毛泽东思想为党的指导思想 D.有助于实现最大程度的党内团结

27.日本侵略者侵占东北三省后,又将侵略矛头指向华北,逼迫国民政府签署了一系列协定,实际上控制了热河、河北、察哈尔三省,进而又加紧策动所谓“华北自治运动”。日本蓄意制造的这一连串事件,总称

A.九一八事变 B.华北事变 C.七七事变 D.八一三事变

28.忻口会战是抗日战争初期的重要会战。读表2,忻口会战突出反映了

表2

时间 地点 司令长官 副司令长官 参战部队

1937年10月13日至11月2日 山西 阎锡山 朱德、卫立煌、黄绍兹 阎锡山的晋绥军、国民党的中央军、中共领导的八路军

A.中日两国的军事实力对比悬殊 B.抗日民族统一战线的历史作用

C.正面战场成为抗战的中流砥柱 D.持久抗战方针产生了积极效果

29.1945年8月28日,毛泽东、周恩来、王若飞一行飞抵重庆。8月29日,《大公报》发表社评:“毛泽东先生来了!中国人民听了高兴,世界人民听了高兴,无疑问的,大家都认为这是中国的一件大事。”这件“大事”

A.促成了世界反法西斯同盟正式建立 B.意味着抗日战争即将取得胜利

C.顺应中国人民和平建国的强烈愿望 D.通过和平建国纲领等五项协议

30.图2反映的是1950年湖南省岳阳县农民易振家分到土地,图3反映的是1956年在庆祝社会主义改造胜利大会上,工商界代表向毛泽东呈送喜报。两张图片反映的事件都

A.是实现社会主义改造的必要途径 B.是生产关系的重要调整

C.是为了完善社会主义制度 D.改变了中国工业落后的面貌

31.华北制药厂于1953年6月在石家庄市开始筹建,是化学工业部直属大型国营企业和苏联援建的重点工程项目,由苏联援建的抗生素厂、淀粉厂和从民主德国引进的药用玻璃厂两部分组成。华北制药厂建设的国内背景是

A.第一个五年计划的实施 B.工业大跃进运动的开展

C.国家对国民经济开始调整 D.社会主义阵营的不断扩大

32.表3是1959—1963年中国财政收支表。造成支出大于收入和收入大于支出的原因分别是

表3

年份 1959 1960 1961 1962 1963

总收入(亿元) 487.12 572.29 356.06 313.55 342.25

总支出(亿元) 543.17 643.68 356.09 294.88 332.05

收支差额(亿元) -56.05 -71.39 一0.03 18.67 10.20

A.抗美援朝苏联加大了对华援助

B.中苏关系恶化社会主义改造完成

C.“大跃进”与人民公社化运动八字方针的实行

D.“文化大革命”七千人大会的召开

33.1982年,五届全国人大五次会议通过了新修改的《中华人民共和国宪法》,增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定。这部宪法

A.标志着我国社会主义民主政治建设进入新的阶段

B.是十一届三中全会的指导思想

C.成为拨乱反正和改革开放的思想先导

D.对统一全党思想和开展改革开放,打下了重要的思想基础

34.德国的《法兰克福汇报》在评价香港回归10周年时说:“十年前,中英两国以和平的方式解决了香港问题,它既是邓小平的智慧,也是人类的共同财富。”中国解决香港问题的方法

A.已经成功应用于港澳台问题的解决

B.是在经济发展的前提下,港澳台保持原有的资本主义制度不变·

C.给国际社会解决历史遗留问题提供借鉴

D.是民族区域自治制度的发展和升华

35.“在新的时代条件下系统回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展,新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义等重大理论实际问题,创造性地提出了一系列新的重大理论观点和战略思想。”这一理论

A.认为国内的主要矛盾是阶级矛盾

B.是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现

C.在中共二十大上确立为党的指导思想

D.在十三届全国人大一次会议上被载入国家根本大法

二、非选择题:本大题共2小题,共30分。

36.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

这两种制度分别有何优劣?先来看看被绝大多数大臣支持的分封制。分封制度的起源很早,以西周初期为例,周天子把整个国家的土地分给王孙贵族、有功之臣们,让他们自己管理自己的小国家,前提是必须要向周天子贡献财物,出兵的时候要随同征战。这样做的好处很明显,分封出去的国家该怎样管理,那都是诸侯的事情,周天子不用操心。然而分封制的弊端也很明显:时间一久,诸侯与中央关系日益疏远,难免跑出来几个心存异心的人,通过各种方式扩大势力,一旦做大做强,就开始不听朝廷号令。久而久之,造成的结果就是诸侯互相争霸,战争连绵不断。与分封制相比较,……的优势在于,中央垂直管理地方,地方严格服从中央,……从中央到地方政令畅通,上情下达和下情上报直接便捷,有效地加强了中央集权。更为重要的一点是,其长官由朝廷任免,不能世袭,不易形成地方割据势力而危及中央,有利于政治的安定和经济的发展。

——摘编自郝思新《中国古代治理智慧》

(1)根据材料一和所学知识,指出秦朝为解决“诸侯互相争霸,战争连绵不断”而实施的地方制度,并分析这一制度的积极作用。(8分)

材料二

主父偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢,易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。以法削割之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而嫡嗣代立,余虽骨肉,无尺地之封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”上(汉武帝)从之。

——《资治通鉴·汉纪十》

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝采纳主父偃的建议而实施的措施,并写出北宋削弱地方权力的措施。(8分)

37.阅读材料,完成下列要求。(14分)

习近平主席说,“周恩来,一个光荣的名字、不朽的名字”,“每当我们提起这个名字就感到很温暖、很自豪”。周恩来总理是新中国外交事业的主要奠基者之一,卓有成效地领导了党和国家的外事工作。

材料一

中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。清朝的西太后,北洋政府的袁世凯、国民政府的蒋介石,哪一个不是跪倒在地上办外交的呢?中国100年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而是认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要采取主动,没有畏惧,要有信心。

——周恩来《新中国的外交》

(1)根据材料一和所学知识,概括新中国的外交方针与中国近代外交相比发生的重大变化。简述新中国成立初期外交政策出台的背景。(6分)

材料二

上世纪五十年代初,面对复杂的国际局势,周恩来总理首次提出“和平共处五项原则”。这成为了各国和平相处的基础,是为各国普遍接受的指导国际关系的原则,被写入了联合国文件。直至今日,和平共处五项原则还在国家交往中发挥着重要作用。周恩来积极推动我国同各国特别是广大发展中国家发展友好合作关系。从1956年到1965年,周恩来多次出访亚非国家,足迹遍及两大洲20余国。每到一地,他都受到热烈欢迎。他与各国领导人进行深入会谈,取得许多成果。他的亚非之行掀起了中国与发展中国家建交的热潮,中国同亚非国家的友好团结与日俱增。周恩来也善于利用每一个机会争取与西方国家的友好交往。在中法建交、中美建交这些改变国际格局的大事件中,都有他的心血和智慧。从上世纪50年代初到1976年周总理逝世,与中国建交的国家从18个增长到107个,且在此期间,中国恢复了在联合国的合法席位。这一切成就都离不开周恩来总理的付出和领导。

——孙旋《新中国外交的中流砥柱》

(2)根据材料二和所学知识,概述周恩来为新中国外交做出的主要贡献。(8分)

此资料来源于:中学历史教学园地(www..com/),未经允许,谢绝转载。

河北省唐山市高一第一学期期末考试复习题1

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A D C B A D C A B B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C B D A C B D A C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B B D D C D B B C B

题号 31 32 33 34 35

答案 A C A C D

二、非选择题:本大题共2小题,共30分。

36.【答案】

(1)地方制度:郡县制。(2分)

作用:有利于加强中央集权;不易形成地方割据;有利于维护国家统一;有利于政治的安定和经济的发展;有利于统一的多民族国家的巩固与发展。(每点2分,答出任意3点即可给6分,但总分不超6分)

(2)汉武帝的措施:推恩令。(2分)

北宋的措施:派文官出任地方各州的长官知州;设转运司统管地方财政;将地方精锐部队编入禁军;设“四监司”监控各州;州一级增设通判,与知州共同签署文书。(每点2分,答出任意3点给6分,但总分不超6分)

37.【答案】

(1)变化:由屈辱外交到独立自主的外交。(2分)

背景:中国新民主主义革命胜利,新中国成立;美国为首的西方国家对中国实行遏制和孤立政策;两大阵营的对立与斗争;社会主义阵营不断发展壮大;帝国主义力量削弱;亚非拉民族解放运动发展。(每点2分,答出任意两点给4分,但总分不超4分)

(2)贡献:首次提出和平共处五项原则;推动与发展中国家发展友好关系;推动与西方国家友好交往;为中国恢复联合国合法席位做出贡献;参加日内瓦会议;参加万隆亚非会议,提出“求同存异”的方针。(每点2分,答出任意4点给8分,但总分不超8分)

此资料来源于:中学历史教学园地(www..com/),未经允许,谢绝转载。

河北省唐山市高一第一学期期末考试复习题1

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A D C B A D C A B B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C B D A C B D A C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B B D D C D B B C B

题号 31 32 33 34 35

答案 A C A C D

二、非选择题:本大题共2小题,共30分。

36.【答案】

(1)地方制度:郡县制。(2分)

作用:有利于加强中央集权;不易形成地方割据;有利于维护国家统一;有利于政治的安定和经济的发展;有利于统一的多民族国家的巩固与发展。(每点2分,答出任意3点即可给6分,但总分不超6分)

(2)汉武帝的措施:推恩令。(2分)

北宋的措施:派文官出任地方各州的长官知州;设转运司统管地方财政;将地方精锐部队编入禁军;设“四监司”监控各州;州一级增设通判,与知州共同签署文书。(每点2分,答出任意3点给6分,但总分不超6分)

37.【答案】

(1)变化:由屈辱外交到独立自主的外交。(2分)

背景:中国新民主主义革命胜利,新中国成立;美国为首的西方国家对中国实行遏制和孤立政策;两大阵营的对立与斗争;社会主义阵营不断发展壮大;帝国主义力量削弱;亚非拉民族解放运动发展。(每点2分,答出任意两点给4分,但总分不超4分)

(2)贡献:首次提出和平共处五项原则;推动与发展中国家发展友好关系;推动与西方国家友好交往;为中国恢复联合国合法席位做出贡献;参加日内瓦会议;参加万隆亚非会议,提出“求同存异”的方针。(每点2分,答出任意4点给8分,但总分不超8分)

同课章节目录