5.1 自然环境的整体性课件(共32张PPT)人教版地理选择性必修1

文档属性

| 名称 | 5.1 自然环境的整体性课件(共32张PPT)人教版地理选择性必修1 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-12-23 20:23:54 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第五章 自然环境的整体性与差异性

第一节 自然环境的整体性

课程标准与学习目标

课程标准

学习目标

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。

1.结合实例(塞罕坝),能够阐明自然环境整体性的基本内涵。(区域认知、综合思维)

2.举例(塞罕坝)说明某自然地理要素在自然环境形成和演化中的作用及自然环境各要素之间的相互作用。(综合思维、地理实践力)

3.从自然环境整体性的视角分析一些自然现象(综合思维、区域认知、地理实践力)

大气

岩石

动物(生物)

植物(生物)

土壤

水

地貌

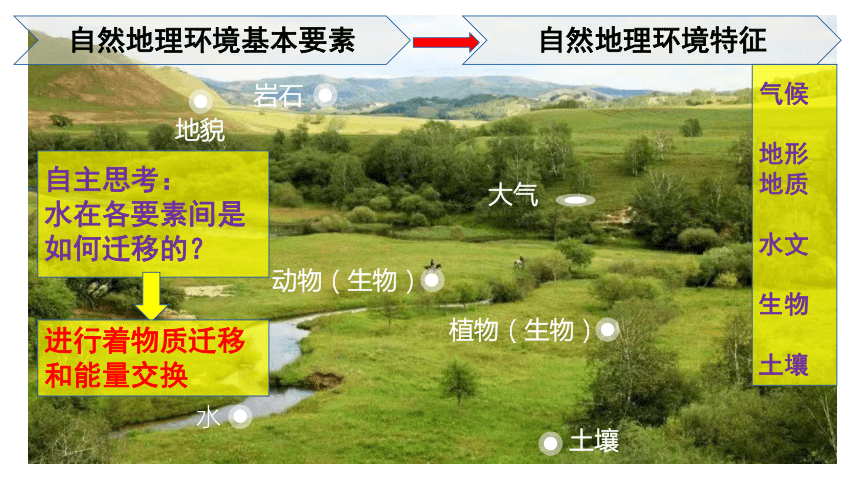

自然地理环境基本要素

自主思考:

水在各要素间是如何迁移的?

进行着物质迁移和能量交换

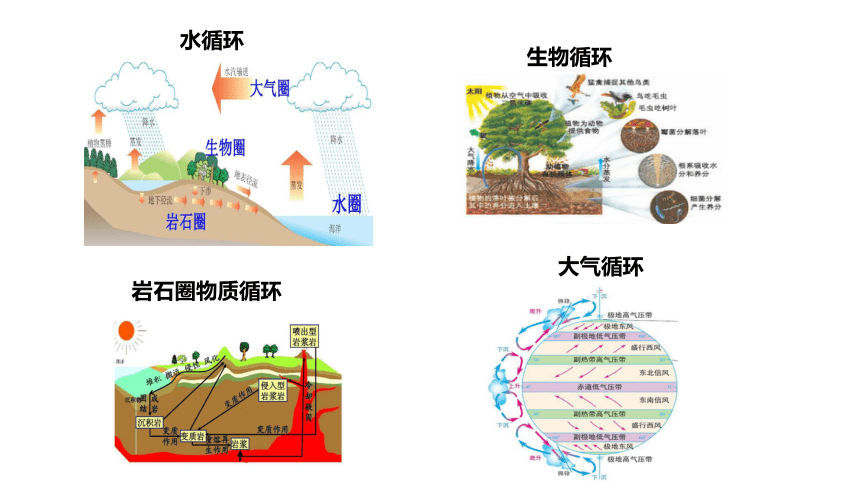

大气循环

水循环

岩石圈物质循环

生物循环

大气

岩石

动物(生物)

植物(生物)

土壤

水

地貌

自然地理环境基本要素

自然地理环境特征

自主思考:

水在各要素间是如何迁移的?

气候

地形地质

水文

生物

土壤

进行着物质迁移和能量交换

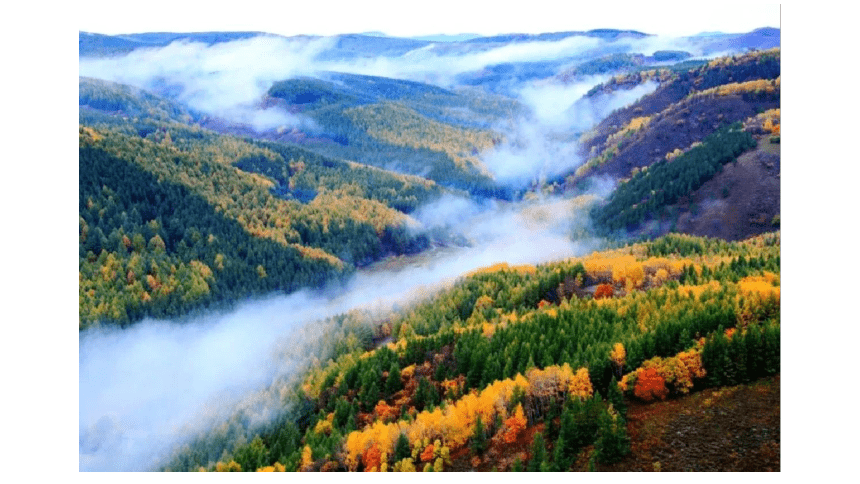

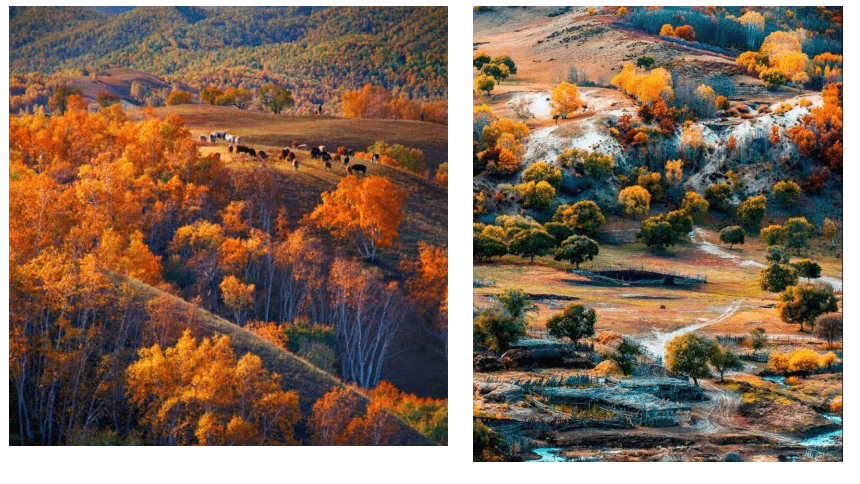

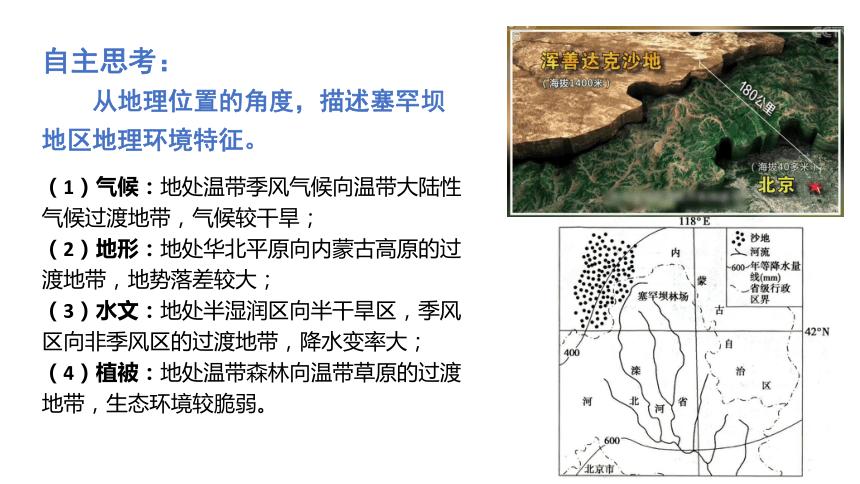

(1)气候:地处温带季风气候向温带大陆性气候过渡地带,气候较干旱;

(2)地形:地处华北平原向内蒙古高原的过渡地带,地势落差较大;

(3)水文:地处半湿润区向半干旱区,季风区向非季风区的过渡地带,降水变率大;

(4)植被:地处温带森林向温带草原的过渡地带,生态环境较脆弱。

自主思考:

从地理位置的角度,描述塞罕坝地区地理环境特征。

前世:

千里松林,狩猎之所

前世:千里松林,狩猎之所

材料一:塞罕坝,辽金时期号称“千里松林”,明代、清初时期为蒙古游牧之地,是一处水草丰沛、森林茂密、禽兽繁集的天然名苑。1681年,清康熙皇帝在此设立了皇家猎苑“木兰围场”。清朝中前期,塞罕坝自然生态环境基本上保持着原始状态。

合作探究一:

1.松草为该地的其他生物提供了食物来源,说明这些有机物的合成与自然环境的关系。

光照

(有机物)

6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

叶绿素

(营养盐)

绿色

植物

水圈

大气圈

土壤、岩石圈

自然环境各要素综合作用的产物

一、自然环境的整体功能——生产功能

大气圈

热带雨林

露生层

树冠层

林下层

灌木层

草本层

自然要素组合的差异影响生产功能的强弱

大尺度空间差异

小尺度空间差异

光照

(有机物)

6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

叶绿素

(营养盐)

绿色

植物

水圈

大气圈

土壤、岩石圈

大气圈

自然环境各要素综合作用的产物

①植物通过光合作用,把大气中的碳保存在植物体及土壤中。

①植物通过光合作用,把大气中的碳保存在植物体及土壤中。

②通过海—气相互作用,大气中的二氧化碳和海水中溶解

的钙相结合,形成沉淀。

碳酸钙(沉淀)

CO2

溶解钙

CO2

海-气作用

削减CO2最主要途径

大气

一、自然环境的整体功能——生产功能、稳定功能

合作探究一:

2.分析至清朝中前期,塞罕坝自然生态环境仍能基本维持原生态的原因。

材料一:塞罕坝,辽金时期号称“千里松林”,明代、清初时期为蒙古游牧之地,是一处水草丰沛、森林茂密、禽兽繁集的天然名苑。1681年,清康熙皇帝在此设立了皇家猎苑“木兰围场”。清朝中前期,塞罕坝自然生态环境基本上保持着原始状态。

自然环境的稳定功能;

人类的活动强度小,对自然环境影响较小。

自然环境的生产功能、稳定功能等,保证了人类的生存和发展。

前世:千里松林,狩猎之所

曾经:

草木不见,黄沙弥漫

曾经:草木不见,黄沙弥漫

合作探究二:

1.说出导致塞罕坝自然环境特征发生变化的原因。

2.说明塞罕坝自然环境特征的变化。

材料二:清同治二年(1863年),清王朝国力虚弱,“木兰围场”开始了第一次大规模伐木、垦荒,以补国库空虚。后遭遇日本侵略者的掠夺采伐和连年山火,到解放初期,原始森林已荡然无存,当年“山川秀美、林壑幽深”的胜境不复存在。

材料三:国家气象资料表明:上世纪50年代,北京年平均沙尘天数56.2天。塞罕坝此时已是"飞鸟无栖树,黄沙遮天日"的荒凉景象。草木不见,黄沙弥漫,风起沙涌,肆虐地扑向一百多公里外的北京城。

曾经:草木不见,黄沙弥漫

合作探究二:

1.说出导致塞罕坝自然环境特征发生变化的原因。

人类活动必须充分考虑区域自然环境的生产功能和稳定功能,协调人地关系。

清朝时期,大规模伐木、垦荒;

日本侵略者的掠夺采伐;

连年山火,植被破坏严重。

材料二:清同治二年(1863年),清王朝国力虚弱,“木兰围场”开始了第一次大规模伐木、垦荒,以补国库空虚。后遭遇日本侵略者的掠夺采伐和连年山火,到解放初期,原始森林已荡然无存,当年“山川秀美、林壑幽深”的胜境不复存在。

材料三:国家气象资料表明:上世纪50年代,北京年平均沙尘天数56.2天。塞罕坝此时已是"飞鸟无栖树,黄沙遮天日"的荒凉景象。草木不见,黄沙弥漫,风起沙涌,肆虐地扑向一百多公里外的北京城。

曾经:草木不见,黄沙弥漫

材料四:国家气象资料表明:上世纪50年代,北京年平均沙尘天数56.2天。塞罕坝此时已是"飞鸟无栖树,黄沙遮天日"的荒凉景象。草木不见,黄沙弥漫,风起沙涌,肆虐地扑向一百多公里外的北京城。

合作探究二:

2.说明塞罕坝自然环境特征的变化。

生物:植被破坏严重,生物多样性减少,

生态环境更加脆弱;

大气:气候更加干旱,温差加大,黄沙弥漫

水文:径流不稳定,河湖水量减少,甚至干涸;

土壤:土层变薄,土壤肥力下降,土壤变干沙化;

岩石:岩石裸露,岩石的风化侵蚀速度加快。

生

物

:

大

气

:

水

文

:

土

壤

:

岩

石

:

植被破坏严重,

生物多样性减少,生态环境更加脆弱

径流不稳定,河湖水量减少甚至干涸

气候更加干旱,

温差加大,

黄沙弥漫

岩石裸露,

岩石的风化

侵蚀速度加快

土层变薄,

土壤肥力下降,

土壤变干沙化

某一要素变化

其他要素连锁变化

整个自然环境发生变化

二、自然环境对干扰的整体相应

今生:

绿水青山,就是金山银山

今生:绿水青山,就是金山银山

材料四:塞罕坝平均海拔1500米,年均气温-1.5℃,极端最低气温-43.3℃,年均积雪日数169天,年均6级以上的大风日数47天,年均无霜期仅52天,年均降水量450毫米。1962年,塞罕坝设立机械林场。林场建设初期,造林成活率低,不足10%。

材料五:坝上“三代人”用青春和汗水使森林覆盖率从1962年的11.4%提高到如今的82%,创造了“荒原变林海”的人间奇迹和不可替代的绿色财富。森林和湿地每年涵养水源量2.84亿m ,每年释放氧气59.84万吨,每年固定二氧化碳86.03万吨,无霜期由52天增加到64天。种苗木,兴旅游,多业态,周边4万多百姓受益,带动2.2万名贫困人口实现脱贫。

合作探究三:

1.推测林场建设初期造林成活率低的自然原因。

2.我来说说塞罕坝“荒原变林海”后的意义。

今生:绿水青山,就是金山银山

材料五:塞罕坝平均海拔1500米,年均气温-1.5℃,极端最低气温-43.3℃,年均积雪日数169天,年均6级以上的大风日数47天,年均无霜期仅52天,年均降水量450毫米。1962年,塞罕坝设立机械林场。林场建设初期,造林成活率低,不足10%。

合作探究三:

1.推测林场建设初期造林成活率低的自然原因。

冬季漫长寒冷;

干旱(降水少,水源短缺);

多风沙;

土壤贫瘠(土地荒漠化严重);生态环境脆弱。

为什么一定要克服如此困难来建设塞罕坝林场呢?

为什么一定要克服如此困难来建设塞罕坝林场呢?

防止沙地南侵,改变京津地区风沙危;

涵养水源,保障京津冀用水(是京津冀地区的水源地);

积累高寒地区造林经验。

塞罕坝人的视野和胸怀从来就没有停留在塞罕坝,没有停留在承德地区,而是京津冀、华北乃至整个中国高寒荒漠地区。

浑善达克沙地距离首都北京的直线距离只有180公里,海拔高差却高达1300多米,如果塞罕坝的植被无法恢复,每到冬半年,强劲的西北风从沙地吹来,就好像站在自家房顶向房间内倒沙子,无疑会对北京的空气质量带来严重的破坏。

今生:绿水青山,就是金山银山

材料五:坝上“三代人”用青春和汗水使森林覆盖率从1962年的11.4%提高到如今的82%,创造了“荒原变林海”的人间奇迹和不可替代的绿色财富。森林和湿地每年涵养水源量2.84亿m ,每年释放氧气59.84万吨,每年固定二氧化碳86.03万吨,无霜期由52天增加到64天。种苗木,兴旅游,多业态,周边4万多百姓受益,带动2.2万名贫困人口实现脱贫。

合作探究三:

2.我来说说塞罕坝“荒原变林海”后的意义。

巨大的生态效益:气、水、生、土

显著的社会效益:地方产业、就业、当地人收入

可观的经济效益:第三产业、木材、固碳生态产品项目

2017年12月5日,塞罕坝林场建设者获得联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。现在的塞罕坝林场已成为全球环境治理的“中国榜样”。

今生:绿水青山,就是金山银山

合作探究三:

2.我来说说塞罕坝“荒原变林海”后的意义。

巨大的生态效益:提升森林生态系统碳汇能力;调节大气成分,净化空气;提升涵养水源、净化水质的能力;有效遏制水土流失和沙漠化;有效阻滞了浑善达克沙地南侵;生物多样性大量增加,生态环境稳中向好;。

显著的社会效益:塞罕坝林场助推区域发展,创造就业机会,带动群众致富,促进地方发展,推进苗木生产、生态旅游、交通运输、养殖业等产业发展。

可观的经济效益:良好的生态环境有效促进第三产业(旅游、农家乐等)发展;为国家提供木材(据中国林科院核算评估,林场森林资产总价值为202亿元);森林、草原、湿地固碳生态产品项目实现经济价值转化。

材料六:新生代第三纪中期至晚期,“喜马拉雅造山运动”使塞罕坝再次抬升,逐渐形成高原状态,该运动期间沿断裂线又有大量玄武岩溢出堆积,形成了现在的玄武岩台地。又经长期风化剥蚀,地貌上大多是丘陵山地。

材料七:植物群落演替从地衣群落阶段、苔藓群落阶段、草本群落阶段向木本群落阶段演化,这一个过程可能需要上千万年。

二、自然环境的统一演化和要素组合

合作探究四:说明塞罕坝地区从地衣群落阶段演化到木本群落阶段的过程中,各自然环境要素间的相互作用。

裸地

少数种的植物

更多种类的植物

稳定的植被

土壤、水分

条件改善

材料六:新生代第三纪中期至晚期,“喜马拉雅造山运动”使塞罕坝再次抬升,逐渐形成高原状态,该运动期间沿断裂线又有大量玄武岩溢出堆积,形成了现在的玄武岩台地。又经长期风化剥蚀,地貌上大多是丘陵山地。

材料七:植物群落演替从地衣群落阶段、苔藓群落阶段、草本群落阶段向木本群落阶段演化,这一个过程可能需要上千万年。

二、自然环境的统一演化和要素组合

土壤、水分、气候

条件进一步改善

合作探究四:说明塞罕坝地区从地衣群落阶段演化到木本群落阶段的过程中,各自然环境要素间的相互作用。

珍惜爱护天然植被

因地制宜营造人工植被

自然环境的整体性

整体功能:生产功能

稳定功能

整体演化(和要素组合)

整体相应外界干扰

表现

(内涵)

总结巩固——

将自然环境看作整体是地理学的特有视角,

也是地理学的一个重要思想方法。

第五章 自然环境的整体性与差异性

第一节 自然环境的整体性

课程标准与学习目标

课程标准

学习目标

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。

1.结合实例(塞罕坝),能够阐明自然环境整体性的基本内涵。(区域认知、综合思维)

2.举例(塞罕坝)说明某自然地理要素在自然环境形成和演化中的作用及自然环境各要素之间的相互作用。(综合思维、地理实践力)

3.从自然环境整体性的视角分析一些自然现象(综合思维、区域认知、地理实践力)

大气

岩石

动物(生物)

植物(生物)

土壤

水

地貌

自然地理环境基本要素

自主思考:

水在各要素间是如何迁移的?

进行着物质迁移和能量交换

大气循环

水循环

岩石圈物质循环

生物循环

大气

岩石

动物(生物)

植物(生物)

土壤

水

地貌

自然地理环境基本要素

自然地理环境特征

自主思考:

水在各要素间是如何迁移的?

气候

地形地质

水文

生物

土壤

进行着物质迁移和能量交换

(1)气候:地处温带季风气候向温带大陆性气候过渡地带,气候较干旱;

(2)地形:地处华北平原向内蒙古高原的过渡地带,地势落差较大;

(3)水文:地处半湿润区向半干旱区,季风区向非季风区的过渡地带,降水变率大;

(4)植被:地处温带森林向温带草原的过渡地带,生态环境较脆弱。

自主思考:

从地理位置的角度,描述塞罕坝地区地理环境特征。

前世:

千里松林,狩猎之所

前世:千里松林,狩猎之所

材料一:塞罕坝,辽金时期号称“千里松林”,明代、清初时期为蒙古游牧之地,是一处水草丰沛、森林茂密、禽兽繁集的天然名苑。1681年,清康熙皇帝在此设立了皇家猎苑“木兰围场”。清朝中前期,塞罕坝自然生态环境基本上保持着原始状态。

合作探究一:

1.松草为该地的其他生物提供了食物来源,说明这些有机物的合成与自然环境的关系。

光照

(有机物)

6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

叶绿素

(营养盐)

绿色

植物

水圈

大气圈

土壤、岩石圈

自然环境各要素综合作用的产物

一、自然环境的整体功能——生产功能

大气圈

热带雨林

露生层

树冠层

林下层

灌木层

草本层

自然要素组合的差异影响生产功能的强弱

大尺度空间差异

小尺度空间差异

光照

(有机物)

6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

叶绿素

(营养盐)

绿色

植物

水圈

大气圈

土壤、岩石圈

大气圈

自然环境各要素综合作用的产物

①植物通过光合作用,把大气中的碳保存在植物体及土壤中。

①植物通过光合作用,把大气中的碳保存在植物体及土壤中。

②通过海—气相互作用,大气中的二氧化碳和海水中溶解

的钙相结合,形成沉淀。

碳酸钙(沉淀)

CO2

溶解钙

CO2

海-气作用

削减CO2最主要途径

大气

一、自然环境的整体功能——生产功能、稳定功能

合作探究一:

2.分析至清朝中前期,塞罕坝自然生态环境仍能基本维持原生态的原因。

材料一:塞罕坝,辽金时期号称“千里松林”,明代、清初时期为蒙古游牧之地,是一处水草丰沛、森林茂密、禽兽繁集的天然名苑。1681年,清康熙皇帝在此设立了皇家猎苑“木兰围场”。清朝中前期,塞罕坝自然生态环境基本上保持着原始状态。

自然环境的稳定功能;

人类的活动强度小,对自然环境影响较小。

自然环境的生产功能、稳定功能等,保证了人类的生存和发展。

前世:千里松林,狩猎之所

曾经:

草木不见,黄沙弥漫

曾经:草木不见,黄沙弥漫

合作探究二:

1.说出导致塞罕坝自然环境特征发生变化的原因。

2.说明塞罕坝自然环境特征的变化。

材料二:清同治二年(1863年),清王朝国力虚弱,“木兰围场”开始了第一次大规模伐木、垦荒,以补国库空虚。后遭遇日本侵略者的掠夺采伐和连年山火,到解放初期,原始森林已荡然无存,当年“山川秀美、林壑幽深”的胜境不复存在。

材料三:国家气象资料表明:上世纪50年代,北京年平均沙尘天数56.2天。塞罕坝此时已是"飞鸟无栖树,黄沙遮天日"的荒凉景象。草木不见,黄沙弥漫,风起沙涌,肆虐地扑向一百多公里外的北京城。

曾经:草木不见,黄沙弥漫

合作探究二:

1.说出导致塞罕坝自然环境特征发生变化的原因。

人类活动必须充分考虑区域自然环境的生产功能和稳定功能,协调人地关系。

清朝时期,大规模伐木、垦荒;

日本侵略者的掠夺采伐;

连年山火,植被破坏严重。

材料二:清同治二年(1863年),清王朝国力虚弱,“木兰围场”开始了第一次大规模伐木、垦荒,以补国库空虚。后遭遇日本侵略者的掠夺采伐和连年山火,到解放初期,原始森林已荡然无存,当年“山川秀美、林壑幽深”的胜境不复存在。

材料三:国家气象资料表明:上世纪50年代,北京年平均沙尘天数56.2天。塞罕坝此时已是"飞鸟无栖树,黄沙遮天日"的荒凉景象。草木不见,黄沙弥漫,风起沙涌,肆虐地扑向一百多公里外的北京城。

曾经:草木不见,黄沙弥漫

材料四:国家气象资料表明:上世纪50年代,北京年平均沙尘天数56.2天。塞罕坝此时已是"飞鸟无栖树,黄沙遮天日"的荒凉景象。草木不见,黄沙弥漫,风起沙涌,肆虐地扑向一百多公里外的北京城。

合作探究二:

2.说明塞罕坝自然环境特征的变化。

生物:植被破坏严重,生物多样性减少,

生态环境更加脆弱;

大气:气候更加干旱,温差加大,黄沙弥漫

水文:径流不稳定,河湖水量减少,甚至干涸;

土壤:土层变薄,土壤肥力下降,土壤变干沙化;

岩石:岩石裸露,岩石的风化侵蚀速度加快。

生

物

:

大

气

:

水

文

:

土

壤

:

岩

石

:

植被破坏严重,

生物多样性减少,生态环境更加脆弱

径流不稳定,河湖水量减少甚至干涸

气候更加干旱,

温差加大,

黄沙弥漫

岩石裸露,

岩石的风化

侵蚀速度加快

土层变薄,

土壤肥力下降,

土壤变干沙化

某一要素变化

其他要素连锁变化

整个自然环境发生变化

二、自然环境对干扰的整体相应

今生:

绿水青山,就是金山银山

今生:绿水青山,就是金山银山

材料四:塞罕坝平均海拔1500米,年均气温-1.5℃,极端最低气温-43.3℃,年均积雪日数169天,年均6级以上的大风日数47天,年均无霜期仅52天,年均降水量450毫米。1962年,塞罕坝设立机械林场。林场建设初期,造林成活率低,不足10%。

材料五:坝上“三代人”用青春和汗水使森林覆盖率从1962年的11.4%提高到如今的82%,创造了“荒原变林海”的人间奇迹和不可替代的绿色财富。森林和湿地每年涵养水源量2.84亿m ,每年释放氧气59.84万吨,每年固定二氧化碳86.03万吨,无霜期由52天增加到64天。种苗木,兴旅游,多业态,周边4万多百姓受益,带动2.2万名贫困人口实现脱贫。

合作探究三:

1.推测林场建设初期造林成活率低的自然原因。

2.我来说说塞罕坝“荒原变林海”后的意义。

今生:绿水青山,就是金山银山

材料五:塞罕坝平均海拔1500米,年均气温-1.5℃,极端最低气温-43.3℃,年均积雪日数169天,年均6级以上的大风日数47天,年均无霜期仅52天,年均降水量450毫米。1962年,塞罕坝设立机械林场。林场建设初期,造林成活率低,不足10%。

合作探究三:

1.推测林场建设初期造林成活率低的自然原因。

冬季漫长寒冷;

干旱(降水少,水源短缺);

多风沙;

土壤贫瘠(土地荒漠化严重);生态环境脆弱。

为什么一定要克服如此困难来建设塞罕坝林场呢?

为什么一定要克服如此困难来建设塞罕坝林场呢?

防止沙地南侵,改变京津地区风沙危;

涵养水源,保障京津冀用水(是京津冀地区的水源地);

积累高寒地区造林经验。

塞罕坝人的视野和胸怀从来就没有停留在塞罕坝,没有停留在承德地区,而是京津冀、华北乃至整个中国高寒荒漠地区。

浑善达克沙地距离首都北京的直线距离只有180公里,海拔高差却高达1300多米,如果塞罕坝的植被无法恢复,每到冬半年,强劲的西北风从沙地吹来,就好像站在自家房顶向房间内倒沙子,无疑会对北京的空气质量带来严重的破坏。

今生:绿水青山,就是金山银山

材料五:坝上“三代人”用青春和汗水使森林覆盖率从1962年的11.4%提高到如今的82%,创造了“荒原变林海”的人间奇迹和不可替代的绿色财富。森林和湿地每年涵养水源量2.84亿m ,每年释放氧气59.84万吨,每年固定二氧化碳86.03万吨,无霜期由52天增加到64天。种苗木,兴旅游,多业态,周边4万多百姓受益,带动2.2万名贫困人口实现脱贫。

合作探究三:

2.我来说说塞罕坝“荒原变林海”后的意义。

巨大的生态效益:气、水、生、土

显著的社会效益:地方产业、就业、当地人收入

可观的经济效益:第三产业、木材、固碳生态产品项目

2017年12月5日,塞罕坝林场建设者获得联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。现在的塞罕坝林场已成为全球环境治理的“中国榜样”。

今生:绿水青山,就是金山银山

合作探究三:

2.我来说说塞罕坝“荒原变林海”后的意义。

巨大的生态效益:提升森林生态系统碳汇能力;调节大气成分,净化空气;提升涵养水源、净化水质的能力;有效遏制水土流失和沙漠化;有效阻滞了浑善达克沙地南侵;生物多样性大量增加,生态环境稳中向好;。

显著的社会效益:塞罕坝林场助推区域发展,创造就业机会,带动群众致富,促进地方发展,推进苗木生产、生态旅游、交通运输、养殖业等产业发展。

可观的经济效益:良好的生态环境有效促进第三产业(旅游、农家乐等)发展;为国家提供木材(据中国林科院核算评估,林场森林资产总价值为202亿元);森林、草原、湿地固碳生态产品项目实现经济价值转化。

材料六:新生代第三纪中期至晚期,“喜马拉雅造山运动”使塞罕坝再次抬升,逐渐形成高原状态,该运动期间沿断裂线又有大量玄武岩溢出堆积,形成了现在的玄武岩台地。又经长期风化剥蚀,地貌上大多是丘陵山地。

材料七:植物群落演替从地衣群落阶段、苔藓群落阶段、草本群落阶段向木本群落阶段演化,这一个过程可能需要上千万年。

二、自然环境的统一演化和要素组合

合作探究四:说明塞罕坝地区从地衣群落阶段演化到木本群落阶段的过程中,各自然环境要素间的相互作用。

裸地

少数种的植物

更多种类的植物

稳定的植被

土壤、水分

条件改善

材料六:新生代第三纪中期至晚期,“喜马拉雅造山运动”使塞罕坝再次抬升,逐渐形成高原状态,该运动期间沿断裂线又有大量玄武岩溢出堆积,形成了现在的玄武岩台地。又经长期风化剥蚀,地貌上大多是丘陵山地。

材料七:植物群落演替从地衣群落阶段、苔藓群落阶段、草本群落阶段向木本群落阶段演化,这一个过程可能需要上千万年。

二、自然环境的统一演化和要素组合

土壤、水分、气候

条件进一步改善

合作探究四:说明塞罕坝地区从地衣群落阶段演化到木本群落阶段的过程中,各自然环境要素间的相互作用。

珍惜爱护天然植被

因地制宜营造人工植被

自然环境的整体性

整体功能:生产功能

稳定功能

整体演化(和要素组合)

整体相应外界干扰

表现

(内涵)

总结巩固——

将自然环境看作整体是地理学的特有视角,

也是地理学的一个重要思想方法。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪