安徽省淮南实验中学2024-2025学年九年级上学期第三次月考历史试题(文字版,含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省淮南实验中学2024-2025学年九年级上学期第三次月考历史试题(文字版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-24 10:19:56 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年九年级上学期第三次月考

历史试题

一、单选题:本大题共15小题,共30分。

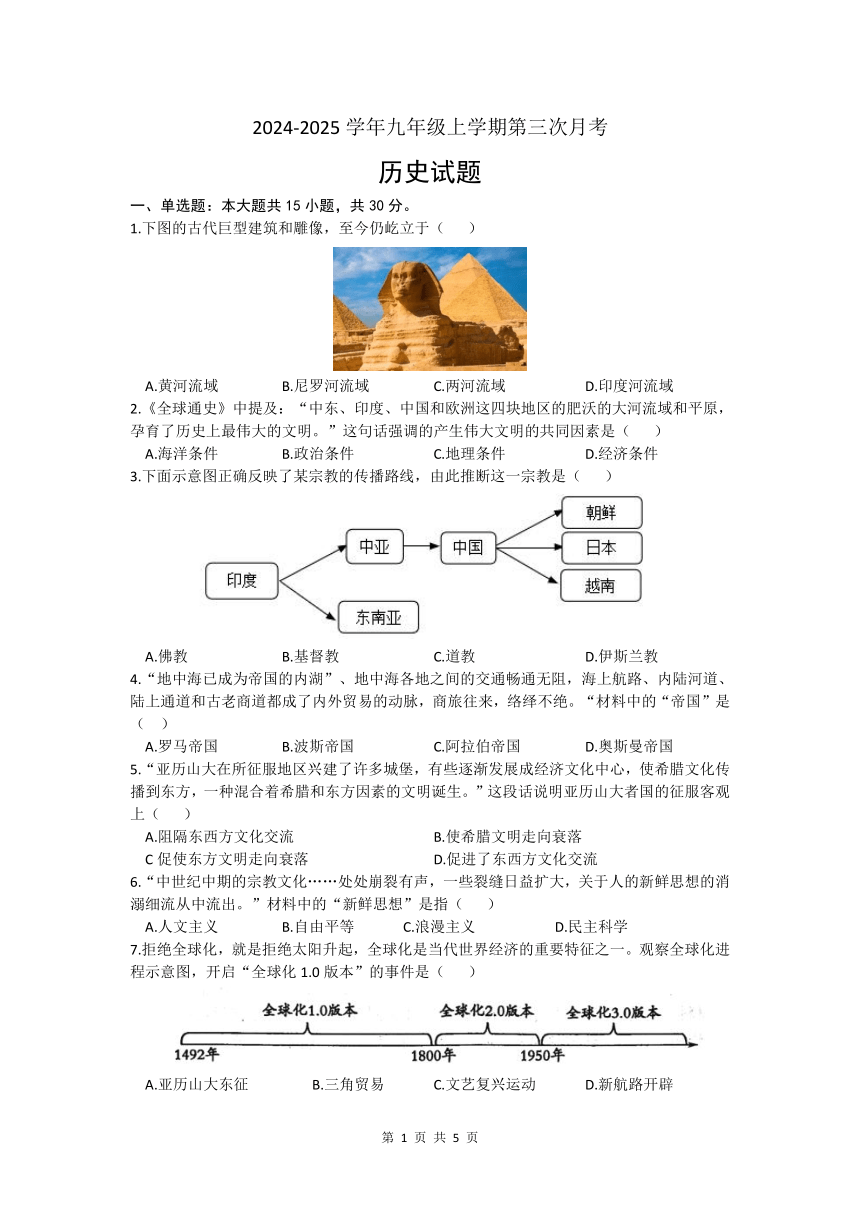

1.下图的古代巨型建筑和雕像,至今仍屹立于( )

A.黄河流域 B.尼罗河流域 C.两河流域 D.印度河流域

2.《全球通史》中提及:“中东、印度、中国和欧洲这四块地区的肥沃的大河流域和平原,孕育了历史上最伟大的文明。”这句话强调的产生伟大文明的共同因素是( )

A.海洋条件 B.政治条件 C.地理条件 D.经济条件

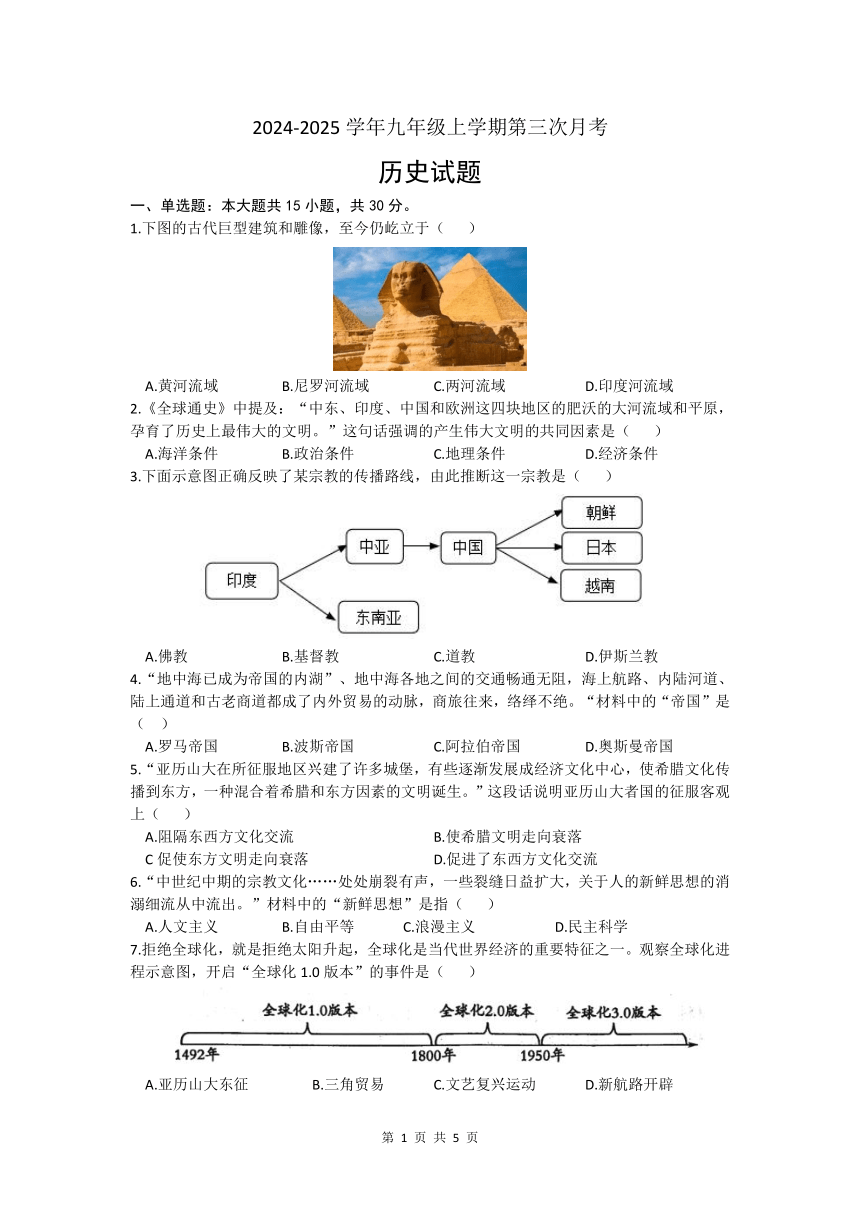

3.下面示意图正确反映了某宗教的传播路线,由此推断这一宗教是( )

A.佛教 B.基督教 C.道教 D.伊斯兰教

4.“地中海已成为帝国的内湖”、地中海各地之间的交通畅通无阻,海上航路、内陆河道、陆上通道和古老商道都成了内外贸易的动脉,商旅往来,络绎不绝。“材料中的“帝国”是( )

A.罗马帝国 B.波斯帝国 C.阿拉伯帝国 D.奥斯曼帝国

5.“亚历山大在所征服地区兴建了许多城堡,有些逐渐发展成经济文化中心,使希腊文化传播到东方,一种混合着希腊和东方因素的文明诞生。”这段话说明亚历山大者国的征服客观上( )

A.阻隔东西方文化交流 B.使希腊文明走向衰落

C促使东方文明走向衰落 D.促进了东西方文化交流

6.“中世纪中期的宗教文化……处处崩裂有声,一些裂缝日益扩大,关于人的新鲜思想的消溺细流从中流出。”材料中的“新鲜思想”是指( )

A.人文主义 B.自由平等 C.浪漫主义 D.民主科学

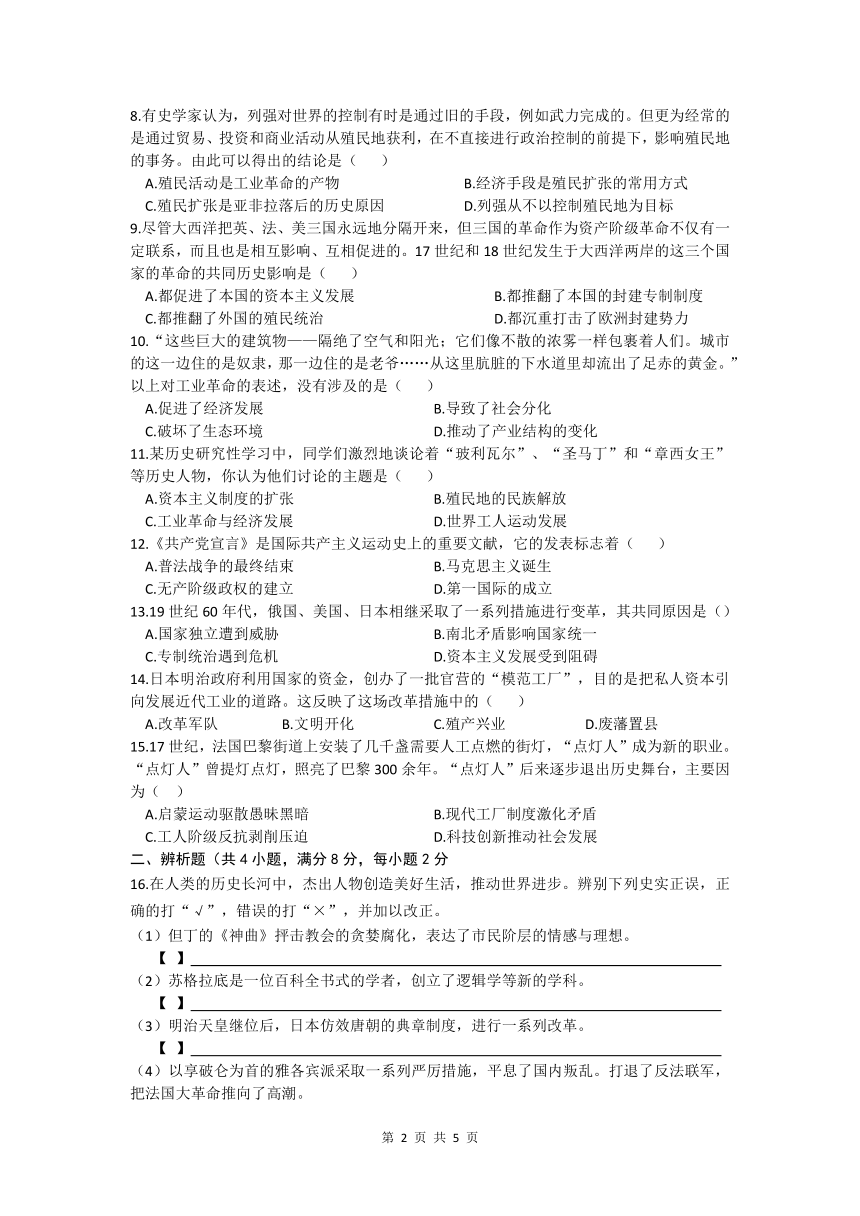

7.拒绝全球化,就是拒绝太阳升起,全球化是当代世界经济的重要特征之一。观察全球化进程示意图,开启“全球化1.0版本”的事件是( )

A.亚历山大东征 B.三角贸易 C.文艺复兴运动 D.新航路开辟

8.有史学家认为,列强对世界的控制有时是通过旧的手段,例如武力完成的。但更为经常的是通过贸易、投资和商业活动从殖民地获利,在不直接进行政治控制的前提下,影响殖民地的事务。由此可以得出的结论是( )

A.殖民活动是工业革命的产物 B.经济手段是殖民扩张的常用方式

C.殖民扩张是亚非拉落后的历史原因 D.列强从不以控制殖民地为目标

9.尽管大西洋把英、法、美三国永远地分隔开来,但三国的革命作为资产阶级革命不仅有一定联系,而且也是相互影响、互相促进的。17世纪和18世纪发生于大西洋两岸的这三个国家的革命的共同历史影响是( )

A.都促进了本国的资本主义发展 B.都推翻了本国的封建专制制度

C.都推翻了外国的殖民统治 D.都沉重打击了欧洲封建势力

10.“这些巨大的建筑物——隔绝了空气和阳光;它们像不散的浓雾一样包裹着人们。城市的这一边住的是奴隶,那一边住的是老爷……从这里肮脏的下水道里却流出了足赤的黄金。”以上对工业革命的表述,没有涉及的是( )

A.促进了经济发展 B.导致了社会分化

C.破坏了生态环境 D.推动了产业结构的变化

11.某历史研究性学习中,同学们激烈地谈论着“玻利瓦尔”、“圣马丁”和“章西女王”等历史人物,你认为他们讨论的主题是( )

A.资本主义制度的扩张 B.殖民地的民族解放

C.工业革命与经济发展 D.世界工人运动发展

12.《共产党宣言》是国际共产主义运动史上的重要文献,它的发表标志着( )

A.普法战争的最终结束 B.马克思主义诞生

C.无产阶级政权的建立 D.第一国际的成立

13.19世纪60年代,俄国、美国、日本相继采取了一系列措施进行变革,其共同原因是()

A.国家独立遭到威胁 B.南北矛盾影响国家统一

C.专制统治遇到危机 D.资本主义发展受到阻碍

14.日本明治政府利用国家的资金,创办了一批官营的“模范工厂”,目的是把私人资本引向发展近代工业的道路。这反映了这场改革措施中的( )

A.改革军队 B.文明开化 C.殖产兴业 D.废藩置县

15.17世纪,法国巴黎街道上安装了几千盏需要人工点燃的街灯,“点灯人”成为新的职业。“点灯人”曾提灯点灯,照亮了巴黎300余年。“点灯人”后来逐步退出历史舞台,主要因为( )

A.启蒙运动驱散愚昧黑暗 B.现代工厂制度激化矛盾

C.工人阶级反抗剥削压迫 D.科技创新推动社会发展

二、辨析题(共4小题,满分8分,每小题2分

16.在人类的历史长河中,杰出人物创造美好生活,推动世界进步。辨别下列史实正误,正确的打“√”,错误的打“×”,并加以改正。

(1)但丁的《神曲》抨击教会的贪婪腐化,表达了市民阶层的情感与理想。

【 】

(2)苏格拉底是一位百科全书式的学者,创立了逻辑学等新的学科。

【 】

(3)明治天皇继位后,日本仿效唐朝的典章制度,进行一系列改革。

【 】

(4)以享破仑为首的雅各宾派采取一系列严厉措施,平息了国内叛乱。打退了反法联军,把法国大革命推向了高潮。

【 】

三、材料解析题(共2小题,每小题10分,共20分)

17.阅读下列材料,回答问题

材料一 材料一公元前450年左右,罗马通过了一部法律文献,涉及诉讼、程序、所有权和债务权、宗教法等内容。其中的债务法规定:债权人有权拘禁不能按期还债的债务人。甚至可以给他戴上脚镣,卖到国外或杀死他……使量刑定罪有了文字依据,在一定程度上遏制贵族对法律的曲解和滥用。

材料二 如下图是美国政权形式示意图

(1)据材料一,指出这是罗马历史上哪一部法律文献,并结合所学知识,概括该法律的历史地位。(4分)

(2)据材料二,指出这是哪一部文献制定的,该文献的制定遵循的原则是什么。(4分)

(3)综上所述,请谈谈法律在社会发展进程中的作用。(2分)

18.阅读材料。回答问题。

材料一 为解决劳动力问题,彼得一世于1721年颁令准许商人将整个村庄连同农奴一起买去,但农奴和土地不准分开买卖,以维护农奴制度不可侵犯。农民被束缚在土地上,无法满足工业对自由劳动力的需求。广大农民一贫如洗、无力购买工业品,严重地限制了国内市场的扩大。到19世纪中叶,农奴制已成为俄国资本主义发展的最大障碍。

——据吴于廑、齐世荣《世界史 近代史编》

材料二 美国宣布独立的时候,奴隶制在全部13个州都是合法的。到1804年,至少北方各州都已经开始着手废除奴隶制。1858年,林肯宣称“不能永远保持半奴隶半自由状态”。1862年,林肯颁布《解放黑人奴隶宣言》,适用于10个叛乱州的奴隶。

——据[英]安德鲁 玛尔《世界史》

(1)根据材料一指出彼得一世对待农奴制的态度,针对材料中俄国资本主义发展中遇到的障碍,俄国采取怎样的解决办法 (4分)

(2)材料二中“半奴隶半自由状态指的是什么?分析《解放黑人奴隶宣言》颁布的目的。

(3)俄美两国农奴制(奴隶制)的存废反映了什么历史发展规律 (2分)

四、活动与探究(12分)

19.当前,环顾全球,世界百年未有之大变局加速演进,回望历史,请你结合所学知识完成下列探究任务。

材料一:

(1)根据材料并结合所学,探究以上“交通之变”,各举一例两次工业革命中出现的新型交通工具。(4分)

材料二 工业革命后,美国大城市处理污水的方式,也只是在半夜用马车将各个家庭的排泄物运出城外。……19世纪中期以后,城市排水设施建设起来,街头照明日益完善,还出现了马拉的轨道公共客车和有轨电车等城市公共交通工具。

(2)材料二说明了什么问题 (2分)

材料三:在第二次工业革命期间,几乎所有的工业部门都受到科学新发现的影响,在19世纪,自然科学特别是热力学、电磁学、化学等方面的新发展,开始与工业生产紧密地结合起来,在技术上取得一系列重大的突破,并带动了相应的许多新兴工业部门的兴起。

——据吴于廑、齐世荣《世界史 近代史编》

(3)根据材料三概括第二次工业革命的特点。这些特点在哪两个国家表现最为突出?

(4)综合上述材料,面对世界百年未有之大变局,你认为当今的中国该如何应对 (2分)

2024-2025学年九年级上学期第三次月考

历史试题答案

一、单选题:本大题共15小题,共30分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B C A A D A D B A D B B D C D

二、辨析题(共4小题,满分8分,每小题2分

16.

(1)√

(2)× 把“苏格拉底”改为“亚里士多德”

(3)× 把“明治天皇”改为“孝德天皇”

(4)× 把“拿破仑”改为“罗伯尔斯庇尔”

三、材料解析题(共2小题,每小题10分,共20分)

17.(1)文献:《十二铜表法》;

地位:是罗马法制建设的第一步,是后世罗马法典乃至欧洲法学的渊源。

(2)1787年美国宪法;原则:分权制衡(或三权分立)。

(3)推动社会发展进步;法律是治国的主要手段;法律维护了社会稳定(或建立社会秩序);规范了人的行为等。

18.(1)态度:维护或强化农奴制。办法:俄国采取了废除农奴制的办法来解决。

(2)美国国内南北方不同的经济形式并存。目的:动员黑人参加北方军队,扭转战局。(言之成理即可)

(3)当旧制度阻碍经济发展时,就需要变革;改革与革命都推动历史发展;生产关系的变革要适应生产力的发展要求等。(答出一点,言之成理即可)

四、活动与探究(12分)

19.(1)示例:新航路开辟以后,欧洲大西洋沿岸工商业经济繁荣起来,促进了资本主义的发展。新航路开辟使得欧洲与亚洲、非洲、美洲之间建立起了直接的商业联系,往来日益密切。

示例二:新航路开辟使世界开始连为一个整体,世界的观念也从此逐步确立起来。铁路时代的到来为社会提供了更为快捷、廉价、便利的交通。铁路时代的到来使生产和市场之间的联系变得更加密切。

交通工具:蒸汽机车 汽车(或飞机)

(2)问题:工业革命开始时城市居民的生活环境很差,随着工业革命的发展,19世纪中期以后得到改善。

(3)特点:科学研究同工业生产紧密结合。国家:美国和德国

(4)面对世界百年未有之大变局,当今的中国应该坚持改革开放,积极参与国际竞争与合作,加强科技创新,推动经济高质量发展。同时,也要注重维护国家安全和稳定,加强国际合作,共同应对全球性挑战,推动构建人类命运共同体。

历史试题

一、单选题:本大题共15小题,共30分。

1.下图的古代巨型建筑和雕像,至今仍屹立于( )

A.黄河流域 B.尼罗河流域 C.两河流域 D.印度河流域

2.《全球通史》中提及:“中东、印度、中国和欧洲这四块地区的肥沃的大河流域和平原,孕育了历史上最伟大的文明。”这句话强调的产生伟大文明的共同因素是( )

A.海洋条件 B.政治条件 C.地理条件 D.经济条件

3.下面示意图正确反映了某宗教的传播路线,由此推断这一宗教是( )

A.佛教 B.基督教 C.道教 D.伊斯兰教

4.“地中海已成为帝国的内湖”、地中海各地之间的交通畅通无阻,海上航路、内陆河道、陆上通道和古老商道都成了内外贸易的动脉,商旅往来,络绎不绝。“材料中的“帝国”是( )

A.罗马帝国 B.波斯帝国 C.阿拉伯帝国 D.奥斯曼帝国

5.“亚历山大在所征服地区兴建了许多城堡,有些逐渐发展成经济文化中心,使希腊文化传播到东方,一种混合着希腊和东方因素的文明诞生。”这段话说明亚历山大者国的征服客观上( )

A.阻隔东西方文化交流 B.使希腊文明走向衰落

C促使东方文明走向衰落 D.促进了东西方文化交流

6.“中世纪中期的宗教文化……处处崩裂有声,一些裂缝日益扩大,关于人的新鲜思想的消溺细流从中流出。”材料中的“新鲜思想”是指( )

A.人文主义 B.自由平等 C.浪漫主义 D.民主科学

7.拒绝全球化,就是拒绝太阳升起,全球化是当代世界经济的重要特征之一。观察全球化进程示意图,开启“全球化1.0版本”的事件是( )

A.亚历山大东征 B.三角贸易 C.文艺复兴运动 D.新航路开辟

8.有史学家认为,列强对世界的控制有时是通过旧的手段,例如武力完成的。但更为经常的是通过贸易、投资和商业活动从殖民地获利,在不直接进行政治控制的前提下,影响殖民地的事务。由此可以得出的结论是( )

A.殖民活动是工业革命的产物 B.经济手段是殖民扩张的常用方式

C.殖民扩张是亚非拉落后的历史原因 D.列强从不以控制殖民地为目标

9.尽管大西洋把英、法、美三国永远地分隔开来,但三国的革命作为资产阶级革命不仅有一定联系,而且也是相互影响、互相促进的。17世纪和18世纪发生于大西洋两岸的这三个国家的革命的共同历史影响是( )

A.都促进了本国的资本主义发展 B.都推翻了本国的封建专制制度

C.都推翻了外国的殖民统治 D.都沉重打击了欧洲封建势力

10.“这些巨大的建筑物——隔绝了空气和阳光;它们像不散的浓雾一样包裹着人们。城市的这一边住的是奴隶,那一边住的是老爷……从这里肮脏的下水道里却流出了足赤的黄金。”以上对工业革命的表述,没有涉及的是( )

A.促进了经济发展 B.导致了社会分化

C.破坏了生态环境 D.推动了产业结构的变化

11.某历史研究性学习中,同学们激烈地谈论着“玻利瓦尔”、“圣马丁”和“章西女王”等历史人物,你认为他们讨论的主题是( )

A.资本主义制度的扩张 B.殖民地的民族解放

C.工业革命与经济发展 D.世界工人运动发展

12.《共产党宣言》是国际共产主义运动史上的重要文献,它的发表标志着( )

A.普法战争的最终结束 B.马克思主义诞生

C.无产阶级政权的建立 D.第一国际的成立

13.19世纪60年代,俄国、美国、日本相继采取了一系列措施进行变革,其共同原因是()

A.国家独立遭到威胁 B.南北矛盾影响国家统一

C.专制统治遇到危机 D.资本主义发展受到阻碍

14.日本明治政府利用国家的资金,创办了一批官营的“模范工厂”,目的是把私人资本引向发展近代工业的道路。这反映了这场改革措施中的( )

A.改革军队 B.文明开化 C.殖产兴业 D.废藩置县

15.17世纪,法国巴黎街道上安装了几千盏需要人工点燃的街灯,“点灯人”成为新的职业。“点灯人”曾提灯点灯,照亮了巴黎300余年。“点灯人”后来逐步退出历史舞台,主要因为( )

A.启蒙运动驱散愚昧黑暗 B.现代工厂制度激化矛盾

C.工人阶级反抗剥削压迫 D.科技创新推动社会发展

二、辨析题(共4小题,满分8分,每小题2分

16.在人类的历史长河中,杰出人物创造美好生活,推动世界进步。辨别下列史实正误,正确的打“√”,错误的打“×”,并加以改正。

(1)但丁的《神曲》抨击教会的贪婪腐化,表达了市民阶层的情感与理想。

【 】

(2)苏格拉底是一位百科全书式的学者,创立了逻辑学等新的学科。

【 】

(3)明治天皇继位后,日本仿效唐朝的典章制度,进行一系列改革。

【 】

(4)以享破仑为首的雅各宾派采取一系列严厉措施,平息了国内叛乱。打退了反法联军,把法国大革命推向了高潮。

【 】

三、材料解析题(共2小题,每小题10分,共20分)

17.阅读下列材料,回答问题

材料一 材料一公元前450年左右,罗马通过了一部法律文献,涉及诉讼、程序、所有权和债务权、宗教法等内容。其中的债务法规定:债权人有权拘禁不能按期还债的债务人。甚至可以给他戴上脚镣,卖到国外或杀死他……使量刑定罪有了文字依据,在一定程度上遏制贵族对法律的曲解和滥用。

材料二 如下图是美国政权形式示意图

(1)据材料一,指出这是罗马历史上哪一部法律文献,并结合所学知识,概括该法律的历史地位。(4分)

(2)据材料二,指出这是哪一部文献制定的,该文献的制定遵循的原则是什么。(4分)

(3)综上所述,请谈谈法律在社会发展进程中的作用。(2分)

18.阅读材料。回答问题。

材料一 为解决劳动力问题,彼得一世于1721年颁令准许商人将整个村庄连同农奴一起买去,但农奴和土地不准分开买卖,以维护农奴制度不可侵犯。农民被束缚在土地上,无法满足工业对自由劳动力的需求。广大农民一贫如洗、无力购买工业品,严重地限制了国内市场的扩大。到19世纪中叶,农奴制已成为俄国资本主义发展的最大障碍。

——据吴于廑、齐世荣《世界史 近代史编》

材料二 美国宣布独立的时候,奴隶制在全部13个州都是合法的。到1804年,至少北方各州都已经开始着手废除奴隶制。1858年,林肯宣称“不能永远保持半奴隶半自由状态”。1862年,林肯颁布《解放黑人奴隶宣言》,适用于10个叛乱州的奴隶。

——据[英]安德鲁 玛尔《世界史》

(1)根据材料一指出彼得一世对待农奴制的态度,针对材料中俄国资本主义发展中遇到的障碍,俄国采取怎样的解决办法 (4分)

(2)材料二中“半奴隶半自由状态指的是什么?分析《解放黑人奴隶宣言》颁布的目的。

(3)俄美两国农奴制(奴隶制)的存废反映了什么历史发展规律 (2分)

四、活动与探究(12分)

19.当前,环顾全球,世界百年未有之大变局加速演进,回望历史,请你结合所学知识完成下列探究任务。

材料一:

(1)根据材料并结合所学,探究以上“交通之变”,各举一例两次工业革命中出现的新型交通工具。(4分)

材料二 工业革命后,美国大城市处理污水的方式,也只是在半夜用马车将各个家庭的排泄物运出城外。……19世纪中期以后,城市排水设施建设起来,街头照明日益完善,还出现了马拉的轨道公共客车和有轨电车等城市公共交通工具。

(2)材料二说明了什么问题 (2分)

材料三:在第二次工业革命期间,几乎所有的工业部门都受到科学新发现的影响,在19世纪,自然科学特别是热力学、电磁学、化学等方面的新发展,开始与工业生产紧密地结合起来,在技术上取得一系列重大的突破,并带动了相应的许多新兴工业部门的兴起。

——据吴于廑、齐世荣《世界史 近代史编》

(3)根据材料三概括第二次工业革命的特点。这些特点在哪两个国家表现最为突出?

(4)综合上述材料,面对世界百年未有之大变局,你认为当今的中国该如何应对 (2分)

2024-2025学年九年级上学期第三次月考

历史试题答案

一、单选题:本大题共15小题,共30分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B C A A D A D B A D B B D C D

二、辨析题(共4小题,满分8分,每小题2分

16.

(1)√

(2)× 把“苏格拉底”改为“亚里士多德”

(3)× 把“明治天皇”改为“孝德天皇”

(4)× 把“拿破仑”改为“罗伯尔斯庇尔”

三、材料解析题(共2小题,每小题10分,共20分)

17.(1)文献:《十二铜表法》;

地位:是罗马法制建设的第一步,是后世罗马法典乃至欧洲法学的渊源。

(2)1787年美国宪法;原则:分权制衡(或三权分立)。

(3)推动社会发展进步;法律是治国的主要手段;法律维护了社会稳定(或建立社会秩序);规范了人的行为等。

18.(1)态度:维护或强化农奴制。办法:俄国采取了废除农奴制的办法来解决。

(2)美国国内南北方不同的经济形式并存。目的:动员黑人参加北方军队,扭转战局。(言之成理即可)

(3)当旧制度阻碍经济发展时,就需要变革;改革与革命都推动历史发展;生产关系的变革要适应生产力的发展要求等。(答出一点,言之成理即可)

四、活动与探究(12分)

19.(1)示例:新航路开辟以后,欧洲大西洋沿岸工商业经济繁荣起来,促进了资本主义的发展。新航路开辟使得欧洲与亚洲、非洲、美洲之间建立起了直接的商业联系,往来日益密切。

示例二:新航路开辟使世界开始连为一个整体,世界的观念也从此逐步确立起来。铁路时代的到来为社会提供了更为快捷、廉价、便利的交通。铁路时代的到来使生产和市场之间的联系变得更加密切。

交通工具:蒸汽机车 汽车(或飞机)

(2)问题:工业革命开始时城市居民的生活环境很差,随着工业革命的发展,19世纪中期以后得到改善。

(3)特点:科学研究同工业生产紧密结合。国家:美国和德国

(4)面对世界百年未有之大变局,当今的中国应该坚持改革开放,积极参与国际竞争与合作,加强科技创新,推动经济高质量发展。同时,也要注重维护国家安全和稳定,加强国际合作,共同应对全球性挑战,推动构建人类命运共同体。

同课章节目录