第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-24 14:03:12 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第13讲

第一次世界大战与战后国际秩序

课标要求:

1.通过了解第一次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动。(史纲下)

2.理解战争对人类文化的破坏,以及造成的文化断裂; 认识战争在客观上又为不同文化的碰撞提供了契机。(选必3)

重要概念:第一次世界大战、帝国主义政治经济发展不平衡、三国同盟、三国协约、速决战、美中参战、华工、国际秩序、凡尔赛一华盛顿体系、巴黎和会、《凡尔赛条约》、华盛顿会议、《九国公约》“门户开放”、国际联盟

第十六单元 两次世界大战与国际秩序的演变——世界现代史

帝国主义:是资本主义发展的最高阶段即垄断阶段。帝国主义阶段的经济具有下述特征:

生产和资本高度集中,垄断组织在经济生活中起决定作用;银行资本和工业资本融合为金融资本,并在此基础上形成金融寡头;资本输出具有突出意义;瓜分世界的资本家国际垄断同盟也已形成;最大的资本主义列强已把世界领土分割完毕。

民族主义:是近代以来民族在其生存与发展过程中产生的,基于对本民族历史和文化的强烈认同、归属、忠诚的情感与意识,旨在维护本民族权益、实现本民族和民族国家的发展要求的意识形态和社会实践运动。19世纪在欧洲扩散并取得胜利;20世纪在世界范围内全方位多元化发展。

极端民族主义:鼓吹国民对国家绝对效忠、爱国,宣传“民族优越论”,鼓吹本民族利益高于一切,宣称对外扩张是民族利益所在,称本民族利益受到对手损害,煽动民众的仇恨情绪,鼓噪用武力“自卫”,动员民众支持战争。

国际秩序:是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应的保障机制,通常包括国际规则、国际协议、国际惯例和国际组织等。

国家 英 德 法 美

1870—1913年工业增长倍数 1.3 4.6 1.9 8.1

1913年工业产量居世界位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

我们不能容忍任何外国对我们说:怎么办 世界已经分割完了! ...我们不愿消极地站在一边,而让别人分割世界。 —德国外长皮洛夫1899年的一次演说

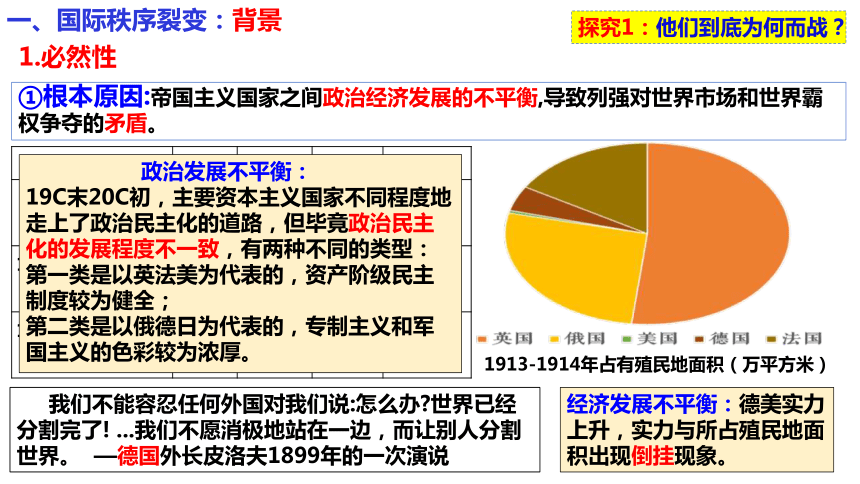

①根本原因:帝国主义国家之间政治经济发展的不平衡,导致列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾。

政治发展不平衡:

19C末20C初,主要资本主义国家不同程度地走上了政治民主化的道路,但毕竟政治民主化的发展程度不一致,有两种不同的类型:第一类是以英法美为代表的,资产阶级民主制度较为健全;

第二类是以俄德日为代表的,专制主义和军国主义的色彩较为浓厚。

经济发展不平衡:德美实力上升,实力与所占殖民地面积出现倒挂现象。

1913-1914年占有殖民地面积(万平方米)

一、国际秩序裂变:背景

1.必然性

探究1:他们到底为何而战?

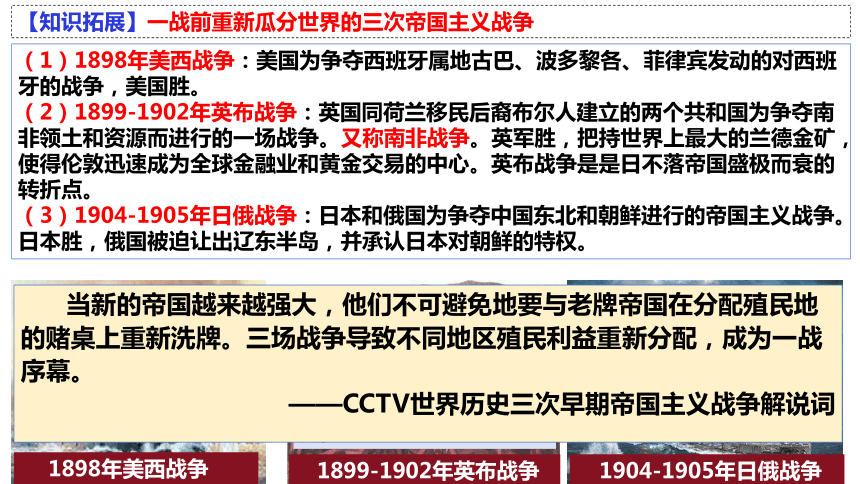

(1)1898年美西战争:美国为争夺西班牙属地古巴、波多黎各、菲律宾发动的对西班牙的战争,美国胜。

(2)1899-1902年英布战争:英国同荷兰移民后裔布尔人建立的两个共和国为争夺南非领土和资源而进行的一场战争。又称南非战争。英军胜,把持世界上最大的兰德金矿,使得伦敦迅速成为全球金融业和黄金交易的中心。英布战争是是日不落帝国盛极而衰的转折点。

(3)1904-1905年日俄战争:日本和俄国为争夺中国东北和朝鲜进行的帝国主义战争。日本胜,俄国被迫让出辽东半岛,并承认日本对朝鲜的特权。

1898年美西战争

1899-1902年英布战争

1904-1905年日俄战争

“小而辉煌的战争”

“大英帝国力不从心的战争”

“让俄国一夜白头的战争”

战争延续了2年7个月,英军消耗战费2.5亿镑,死亡21942人;布尔人死于战场3990人,死于集中营27927人。

亚洲岛国最终打败欧洲陆上强国,令世人刮目相看。这是俄国专制制度的可耻失败。

新兴的帝国主义国家和老牌殖民国家之间的战争。

当新的帝国越来越强大,他们不可避免地要与老牌帝国在分配殖民地的赌桌上重新洗牌。三场战争导致不同地区殖民利益重新分配,成为一战序幕。

——CCTV世界历史三次早期帝国主义战争解说词

【知识拓展】一战前重新瓜分世界的三次帝国主义战争

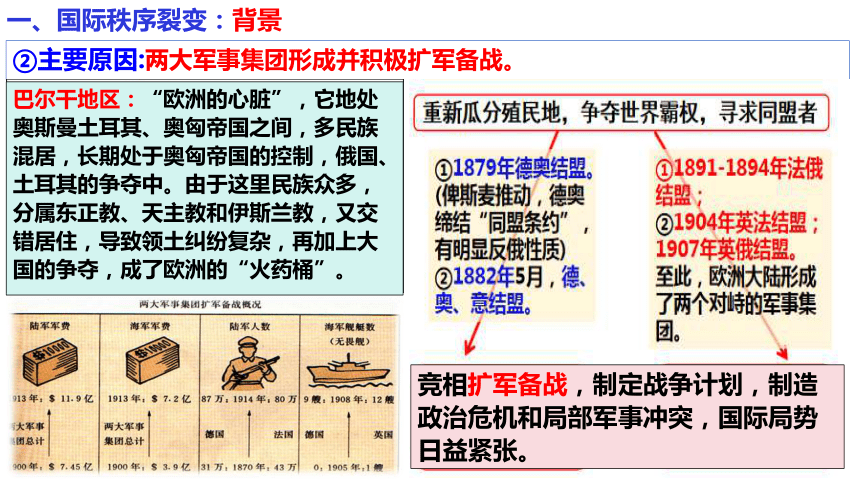

②主要原因:两大军事集团形成并积极扩军备战。

巴尔干地区:“欧洲的心脏”,它地处奥斯曼土耳其、奥匈帝国之间,多民族混居,长期处于奥匈帝国的控制,俄国、土耳其的争夺中。由于这里民族众多,分属东正教、天主教和伊斯兰教,又交错居住,导致领土纠纷复杂,再加上大国的争夺,成了欧洲的“火药桶”。

竞相扩军备战,制定战争计划,制造政治危机和局部军事冲突,国际局势日益紧张。

一、国际秩序裂变:背景

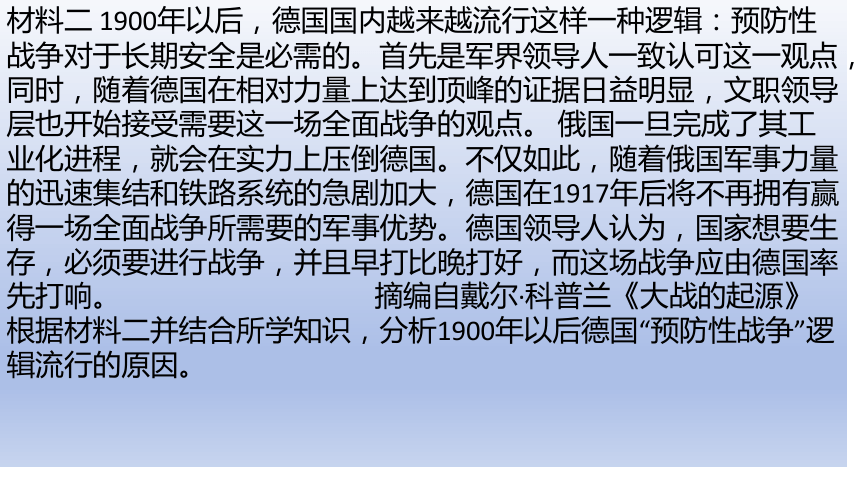

材料二 1900年以后,德国国内越来越流行这样一种逻辑:预防性战争对于长期安全是必需的。首先是军界领导人一致认可这一观点,同时,随着德国在相对力量上达到顶峰的证据日益明显,文职领导层也开始接受需要这一场全面战争的观点。 俄国一旦完成了其工业化进程,就会在实力上压倒德国。不仅如此,随着俄国军事力量的迅速集结和铁路系统的急剧加大,德国在1917年后将不再拥有赢得一场全面战争所需要的军事优势。德国领导人认为,国家想要生存,必须要进行战争,并且早打比晚打好,而这场战争应由德国率先打响。 摘编自戴尔·科普兰《大战的起源》根据材料二并结合所学知识,分析1900年以后德国“预防性战争”逻辑流行的原因。

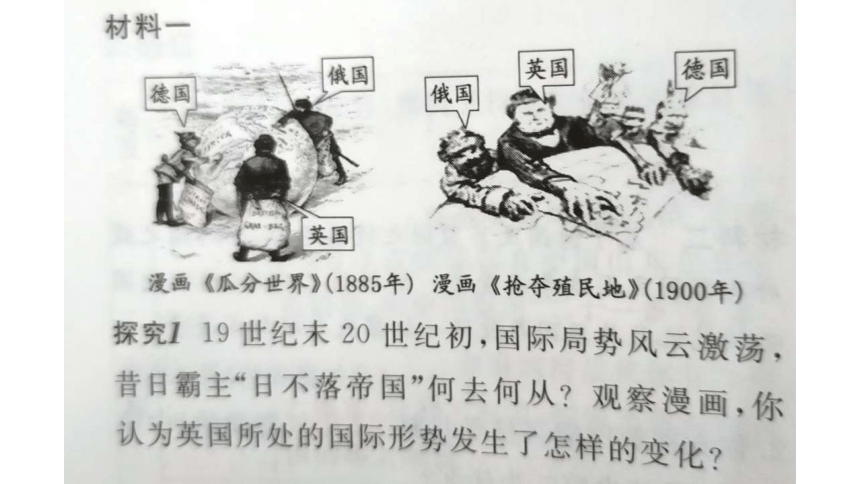

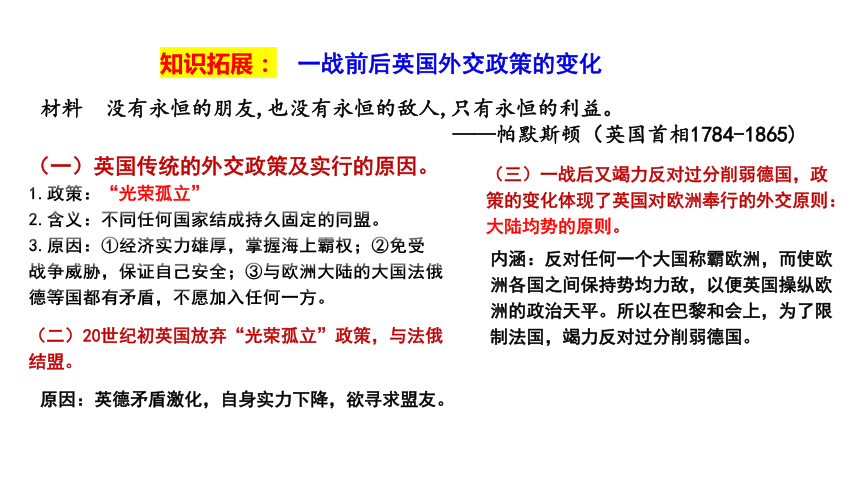

知识拓展: 一战前后英国外交政策的变化

材料 没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人,只有永恒的利益。

——帕默斯顿(英国首相1784-1865)

(一)英国传统的外交政策及实行的原因。

1.政策:“光荣孤立”

2.含义:不同任何国家结成持久固定的同盟。

3.原因:①经济实力雄厚,掌握海上霸权;②免受战争威胁,保证自己安全;③与欧洲大陆的大国法俄德等国都有矛盾,不愿加入任何一方。

(二)20世纪初英国放弃“光荣孤立”政策,与法俄结盟。

内涵:反对任何一个大国称霸欧洲,而使欧洲各国之间保持势均力敌,以便英国操纵欧洲的政治天平。所以在巴黎和会上,为了限制法国,竭力反对过分削弱德国。

(三)一战后又竭力反对过分削弱德国,政策的变化体现了英国对欧洲奉行的外交原则:大陆均势的原则。

原因:英德矛盾激化,自身实力下降,欲寻求盟友。

鼓动民族仇恨的宣传运动,像在所有交战国一样,在德国也很快展开。报摊上出现了印有口号的明信片,例如“一枪干掉一个俄国佬!”“一刀捅死一个法国佬”“一脚踩死一个英国佬”“一拳打死一个日本佬”等等,社会民主党人集中火力向沙皇俄国开火,知识界和学术界则参加对英国的连续不断地谩骂。 ——丁建弘《德国通史》

材料:在20世纪初的欧洲,“每个国家突然之间有了要使自己强大的感情,但都忘记了别的国家也会有同样的情绪;每个国家都想得到更多的财富,每个国家都想从别国得到点什么”,“在一九一四年……最爱好和平,最心地善良的人,也像喝醉了酒似的两眼杀气腾腾”。 ——2005年高考全国卷第37题

一、国际秩序裂变:背景

③意识形态上:军国主义和极端民族主义的泛滥,使两大军事集团相互仇视。

【军国主义】指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本,把国家完全置于军事控制之下,使国家生活的各个方面均服务于扩军备战和对外战争的思想和政治制度。

④导火线:1914年6月28日,突发的萨拉热窝事件,导致国际局势迅速恶化。

史料一 在分析一战爆发的原因过程中,我们应看到军事冲突、外交斡旋、经济纠纷及爆炸性事件等因素是“历史大海表面的波峰浪谷”,而“工业革命及科技发明、近代殖民主义、民族主义浪潮、国际关系中强权法则、追求强大的心理目标”则是“大海深处那巨大的暗流”。 前者对历史发展起推波助澜作用,而后者则是“酝酿一切重大历史事件,从而改变历史航向的真正原因”。

—摘编自倪乐雄《第一次世界大战起源再思考》

根据史料并结合所学知识,归纳作者的观点,并加以阐释。

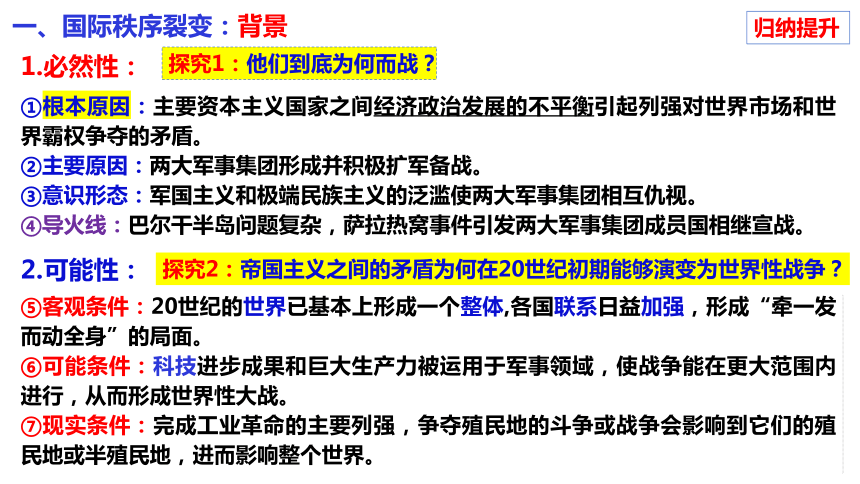

①根本原因:主要资本主义国家之间经济政治发展的不平衡引起列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾。

②主要原因:两大军事集团形成并积极扩军备战。

③意识形态:军国主义和极端民族主义的泛滥使两大军事集团相互仇视。

④导火线:巴尔干半岛问题复杂,萨拉热窝事件引发两大军事集团成员国相继宣战。

一、国际秩序裂变:背景

归纳提升

1.必然性:

2.可能性:

训练提升:1914年,侵入西欧的德军呈庞大的扇形运动,处在最外层的第一集团军必须竭尽全力往前猛冲。但第一集团军只有一台仅能拍发最紧急电讯的发报机,野战电话系统也不完备,该军很快陷入难以与总参谋部及时联络从而不得不自己作决定的境地。可见( )

A.技术条件制约着战争行动 B.德国的综合国力相对落后

C.交战双方深陷消耗战泥潭 D.英法正义性使之得道多助

A

⑤客观条件:20世纪的世界已基本上形成一个整体,各国联系日益加强,形成“牵一发而动全身”的局面。

⑥可能条件:科技进步成果和巨大生产力被运用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战。

⑦现实条件:完成工业革命的主要列强,争夺殖民地的斗争或战争会影响到它们的殖民地或半殖民地,进而影响整个世界。

探究2:帝国主义之间的矛盾为何在20世纪初期能够演变为世界性战争?

探究1:他们到底为何而战?

就“谁挑起了一战”这一问题谈谈你的认识。(12分)(要求:立论正确、论据充分、逻辑严谨)

(1)问题缘起

《凡尔赛和约》第231条将德国及其盟国认定为一战的唯一责任方,引发了学界对一战战争责任的讨论。

(2)几种观点

最初,学界一般认为背负战责的主要有德国、奥匈帝国、英国、俄国。

20世纪20至50年代,“罪责皆有说”及“无责任主体论”相继产生,前者认为罪责应由各参战大国共同承担,后者认为参战国高层并无一人意图发动战争。

20世纪60年代,以费舍尔为代表的左翼学者重提“罪在德国论”,他将两次世界大战联系到一起,认为它们都是德国为夺取世界霸权发动的侵略战争。

中国学界主流观点认为,同盟体系的建立加剧了两大对立集团之间的竞争,导致了国际关系的全面恶化和战争的爆发。

示例:认识:一战是帝国主义国家间争夺霸权的战争,它们均对战争的爆发负有责任。(2分)

论述:19世纪下半叶以来,英、德等国相继完成两次工业革命,进入了帝国主义时代。由于政治经济的发展不平衡,形成了同盟国和协约国两大军事集团的对峙,激烈争夺世界霸权和殖民地。1914年6月的萨拉热窝事件后,两大军事集团相继投入战争。(8分)对参战的帝国主义国家来说,都是非正义的战争,均对一战的爆发均负有责任。(2分)

4.谁挑起了一战:协约国?同盟国?

1914.7.28

8.1

8.3

8.4

8.6

8.10

8.12

奥匈帝国向塞尔维亚宣战

日、美、中等三十三国先后参战

德国对俄宣战

德国向法国宣战

英法向德国宣战

英、法向奥匈帝国宣战

奥匈帝国对俄宣战

法对奥匈帝国宣战

地区性战争

欧洲战争

世界大战

性质:是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战

从定义上看

帝国主义战争是指帝国主义国家间为瓜分世界争夺霸权而进行的战争。

从起因上看

一战是帝国主义国家为重新瓜分殖民地而发动的,是帝国主义国家政治经济发展不平衡的结果。

从进程来看

帝国主义各国为实现自己的战争目标而进行了长期且残酷的争夺,显示出一战的侵略性质。

从结果来看

战胜国对战败国进行瓜分和掠夺,巴黎和会便是战胜国之间的分赃会议。

二、国际秩序动荡:过程

史料 陈独秀说:“德意志以帝国主义为厉世界,吾人之所恶也,列国讨之,亦以尊重自由正义与和平,不得不掊此军国主义之怪物。”他还特别指出,法兰西人“嗜和平、博爱、自由,根于天性,成为风俗也”,他们参战是“为平等、博爱、自由”而战。

—蒋红艳等《试论陈独秀对第一次世界大战性质的认识》

结合史料回答,陈独秀对第一次世界大战性质是一种怎样的认识 你是否赞同 原因何在

时间 1914.08-1918.11

战线及交战双方 西线

东线

南线

战争阶段 时间 战线 主要事件

第一阶段 1914年 西线

其它

第二阶段 1915年 东线 南线

1916年 西线

第三阶段 1917年

1918年

英法——德(决定)

俄——德奥

俄、塞尔维亚——奥

马恩河战役(德国“速决战”破产)

对德宣战的日本占领中国山东,次年提出“二十一条”

意大利倒戈;德奥取得胜利但未能摆脱两线作战的困境。

凡尔登战役(“凡尔登绞肉机”、飞机、毒气。)

索姆河战役(索姆河地狱”、首现坦克)

日德兰海战(德国未能突破英国的海上封锁)

美国和中国(北洋政府)参战

俄国(十月革命后)退出战争;1918同盟国投降。

二、国际秩序动荡:过程

材料一 大战开始时,美国宣布中立。……美国利用“中立”地位同交战各国大做生意,仅向协约国就提供了约200亿美元的物资和贷款。……当时交战双方都已筋疲力尽,为参与战后分赃和争夺霸权,此时参战正是好时机。于是便利用德国无限制潜艇战攻击了美国商船为理由,在维护公海航行自由的旗帜下,于2月3日宣布对德断交,4月6日对德宣战。

——刘宗绪主编《世界近代史》

材料二 美国总统威尔逊在美国参加一战的演说中说:“我们现在接受这种敌对国的挑战……没有任何自私的目的可追求。……我们只是人类权利的一个捍卫者。当这种权利已经得到了保障,而各国的信义和自由可以保障这些权利时,我们就如愿足矣。”

三、美国参加协约国一方作战

问题探究: 依据材料并结合所学,分析美国从中立到参战的原因及影响。

1.原因:

①根本目的:攫取战后世界霸权。

②直接目的:维护商业利益:德国与美国在拉美的矛盾不断加剧;第一次世界大战爆发后,美国同协约国的贸易激增,战争期间,美国还供给协约国各种物资和贷款,同协约国的利益已经紧密地连在一起。

③时机:参战前的“中立”,是为了捞取战利品,等待参战的最佳时机。

④借口:德国的“无限制潜艇战”给美国参战提供了借口。

⑤国际形势:俄国二月革命对协约国不利;双方精疲力竭,难以为继。

2.影响:

(1)美国的参战改变了双方力量对比,改善了协约国集团的经济实力,加速了同盟国的失败;

(2)影响了许多其他“中立”国家,壮大了协约国阵营,一战进入全球规模阶段。

1916年,袁世凯病逝。北洋宿勋段祺瑞代表北洋势力出任国务院总理兼陆军总长,与代表南方势力的黎元洪总统对抗。1917,双方对政权的争夺进入白热化阶段。段祺瑞一方积极和协约国联络,把参战视作壮大己方削弱政敌的契机。段祺瑞以国务院总理的身份,向诸协约国驻华公使提出有关中国参战的三点要求:1、废除《辛丑条约》中禁止中国在军事方面反对德国的条款; 2、延长庚子赔款支付的时限,不加利息;3、将中国关税率提高至7.5%。在这个基础上,中国将会以输出劳工和原料的形式参战。

1917年8月14日,民国正式对德宣战。整个战争期间,中国总共输出了17万劳工和大量原料,约有3000名华工在这次战争中献出了生命。法国“诺莱特”华工墓园记录着华工在一战中的牺牲。

形式:以工代战

意义:①为一战的胜利作出了巨大牺牲和贡献;

②为最终解决山东问题做了铺垫(华盛顿会议)。

一战与中国相关的史实

1.列强暂时放松经济侵略,民族资本主义有了短暂的春天;

2.改变帝国主义侵华局面,日本几乎独霸中国。

3.美日争夺中国,府院之争

4.十月革命送来了马克思主义。

5.巴黎和会外交失败,五四运动爆发。

一战华工

【知识链接】1917年中国参战

【探究1】结合所学知识和材料思考一战有何特点?

一战的特点:时间长、范围广、规模大(参与国家多)、破坏性强(人员伤亡惨重、经济损失严重)、高新科技广泛应用

同盟国(德奥) 协约国(英法俄)

世界制造业产量 19.2% 27.9%

陆军人数 636万 873万

战争后备力量 1.45亿 2.88亿(包括意大利)

所利用资源 被占有国 本国、殖民地、半殖民地国家

①经济:协约国集团在物质和人力资源都占优势(主要)

②军事:同盟国军事战略上失误,而英、美海上封锁却起了重要作用

③国内:战争导致同盟国国内部矛尖锐(奥匈帝国出现民族独立运动,导致帝国解体;德国爆发“十一月革命”,推翻了帝制)

④国际:意大利倒戈,美、日、中等中立国参战,增加了协约国实力

【探究2】结合所学知识和材料思考同盟国失败的原因有哪些?

三、国际秩序重塑:影响

(1)一战给世界造成深重灾难,也给人类提供进步的契机。

思考:“一战”客观上给人类社会提供了哪些进步的契机?

②女性:女性参战社会地位一定程度提高,战后女权运动兴起;

①科技:客观上促进了科技的进步,造福人类的同时,开创现代化战争的先河

提升训练:第一次世界大战爆发后,英国政府掌握了重要原料的分配,还征用各类财产,设立国家染织厂,经营了250家军需品工厂,同时实行限定物价、监督铁路、控制矿业与交通运输业等政策。这表明,一战促使英国( )

A.资本主义转型完成 B.垄断资本主义进一步发展

C.产业结构逐步优化 D.政府职能发生根本性转变

B

③经济方面:

促进政府机构改变职能,一战中,各主要资本主义国家几乎将整个国家经济纳入了战争的轨道,战争迫使政府建立起一整套专门机构对经济进行干预,促使国家垄断资本主义开始萌芽。

第一次世界大战削弱了帝国主义和殖民主义力量,动摇了欧洲的世界优势地位,促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒。美国的参战和俄国十月革命的胜利,开始改变以欧洲为中心的国际格局。这场空前惨烈的战争改变了人们的观念,反对战争、要求和平的运动日益高涨。

——《中外历史纲要》(下)P87

第16课:亚非拉民族民主运动的高涨

第15课:十月革命的胜利

欧洲地位下降

美国地位猛升

两种制度的竞争与并存

技术观念、生命观念

战争观念、和平观念

【学习聚焦】一战后战胜国以强权政治原则建立了新秩序,却为新的国际冲突埋下了祸根。

凡尔赛-华盛顿体系

民族复仇主义

无视弱小民族利益

第17课:第二次世界大战

三、国际秩序重塑:影响

【重点突破】一战后的国际秩序

(一)凡尔赛-华盛顿体系

1.建立:巴黎和会和华盛顿会议,缔结了以《 凡尔赛条约 》和《九国公约》为代表的一系列国际条约。在全球 范围内建立了帝国主义的国际新秩序——凡尔赛-华盛顿体系。

一战结束

巴黎和会

1919

《凡尔赛公约》等

凡尔赛体系

调整欧洲中东政治格局

帝国主义的国际新秩序:凡尔赛—华盛顿体系建立

华盛顿会议

1921-1922

《四国条约》

《五国海军条约》

《九国公约》等

华盛顿体系

调整亚太地区的利益

国际联盟

1920

巴黎和会

时间:1919.1.18-1919.6.28

地点:法国巴黎凡尔赛宫

代表:27个参会国。美国总统威尔逊、英国首相劳合·乔治、法国总理克里蒙梭(巴黎会和三巨头)

成果:签订以《凡尔赛条约》为代表的一系列国际条约

华盛顿会议

时间:1921.11.12-1922.2.6

地点:美国华盛顿

代表:美、英、法、意、日、比、荷、葡和中国北洋政府的代表团共9个参会国。

成果:签订《四国条约》《五国条约》和《九国公约》

2.主要内容

构成 会议和文件 内容 体系瓦解

凡尔赛体系 1919巴黎和会 《凡尔赛条约》等条约

①德国及其盟国承担战争罪责,战败国向战胜国割地赔款,裁减军备,德国的海外殖民地被战胜国瓜分(委任统治制度)

②承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立(一定程度体现民族自决原则)

③成立国联

凡尔赛体系最终瓦解的标志是1939年9月德国闪击波兰,二战的全面爆发

【名词解释】委任统治

1918年11月第一次世界大战结束后,帝国主义战胜国所建立的通过国际联盟对战败国的殖民地进行再分割和统治的一种制度。

【名词解释】民族自决

民族自决原则是指处于外国奴役和殖民统治下的被压迫民族有自由决定自己命运、摆脱殖民统治、建立民族独立国家的权利。

实质:巴黎和会成为战前列强争夺的继续,以维护战胜者利益为目标,是战胜国列强重新瓜分欧洲、西亚、非洲而建立的以欧洲为主的国际关系新秩序。

战胜国强加给战败国的“强制的和平”

【重点突破】一战后的国际秩序

(一)凡尔赛-华盛顿体系

2.体系的主要内容

构成 会议和文件 内容 体系瓦解

华盛顿体系 1921-1922华盛顿会议及《九国公约》等条约

②中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权

③《九国公约》:列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

①《五国海军条约》:限制美国、英国、日本等国的海军军备(一定程度上减弱了军备竞赛)

1941年12月,日本偷袭珍珠港,挑起了太平洋战争,标志着华盛顿体系的彻底崩溃

美:抑制了日本,取得与英国相等的军事地位。

英:两强标准破产,丧失海上优势。

日:海军扩张受到抑制。

缔约各国尊重中国的主权与独立及领土与行政的完整;

维持各国在中国全境工商业机会均等的原则;

各国不得在中国谋取特殊权利而损害友邦人民的权利,不得鼓励有害友邦安全的举动。

——《九国关于中国事件应适用各原则及政策之条约》

实质:在宰割中国、抑制英日基础上确立的以美国主导的帝国主义在亚太地区的国际关系新秩序。

【重点突破】一战后的国际秩序

(一)凡尔赛-华盛顿体系

(1)实质:帝国主义国家按照现有的实力重新瓜分世界。

(2)进步性:

①暂时调整了帝国主义国家在欧洲、亚洲和太平洋地区的关系,缓和了它们之间的矛盾,使世界从此走向相对稳定。

②改变了欧亚政治格局,促使相对稳定的国际关系出现,有利于20世纪20年代资本主义经济的繁荣。

(3)局限性:

①建立在宰割战败国和殖民地半殖民地人民的基础之上的,具有反动性和非正义性。

②隐藏着许多矛盾,随着资本主义各国政治经济发展不平衡的加剧,该体系必将走向瓦解。

③具有鲜明的帝国主义特征,为新的世界大战埋下了隐患。

材料:

列宁说:“靠《凡尔赛和约》来维持的整个国际体系、秩序是建立在火山上的。”

法国的联军统帅福煦则预言:“这不是和平,这是20年的休战。”

德国魏玛共和国首任总理谢尔曼:谁要是签署这样的条约,他的手就会烂掉!

英国经济学家凯恩斯:它是一个残忍的胜利者在文明史上所干出最凶暴的行为之一。

3.思考:如何评价凡尔赛—华盛顿体系?

材料一:列宁说:“靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的。”

1919年5月4日中国北京掀起五四爱国运动

德国民众喊出了“打倒《凡尔赛条约》”的口号

材料二:华盛顿会议为太平洋两岸两个大国的下一场战争埋下了第一批火种。 ——列宁

(1)根据材料一结合所学知识,分析凡尔赛体系还包含着哪些矛盾?

(2)根据材料二并结合所学知识分析,材料中“太平洋两岸两个大国”是指哪两个国家?列宁所做的判断是否正确?请说明理由。

国家:美国、日本。判断正确。

理由:美国通过华盛顿会议拆散了英日同盟,压制了日本海军的发展,打破了日本对中国的独霸局面。美国的做法引起了日本的不满,日本不断寻找机会冲破华盛顿会议的束缚,所以说埋下了下一场战争的火种。

宰割败者——战胜国与战败国的矛盾

分赃不均——战胜国之间的矛盾

奴役弱小——帝国主义与殖民地半殖民地国家的矛盾

敌视工运——帝国主义与苏联(俄)的矛盾

基础梳理 要点探究 习题演练

“凡尔赛—华盛顿体系 ”下的矛盾

美国:在凡尔赛体系没有得到实质的利益,问鼎世界霸权受挫,加深了与英法的矛盾。此后美国对欧洲奉行孤立政策,面对30年法西斯的挑战,美国仍然抱着孤立态度。

德国:遭到削弱,被迫承担战争责任,但不承认自己的失败。随着经济的恢复,撕毁条约。兴起复仇主义。

殖民地半殖民地的国家:中国收回山东主权,但治外法权、关税自主等要求没获得解决。其他殖民地也如此。殖民地半殖民地的国家抗争。

国联:国联决议“全体一致”原则,无法制止战争的爆发。美苏没加入国联。日本入侵中国东北,国联没能发挥应有的作用。

学习延伸:“一战”真的终结了所有战争吗?

史料 巴黎和会和平解决国际争端有三个特点……是十分重要的。 国际联盟作为第一个以非暴力方法解决争端的世界范围的国际合作组织,在世界历史上具有突出的地位。 欧洲地图被大幅度修改,如波兰复国、南斯拉夫形成。第22条把从同盟国手中获得的殖民地居民看作是“在现代世界的紧张形势下还不能自己站立的民族”,因此,这一条款规定:“这些民族的监护应该委托给那些先进民族……”

———摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据史料概括巴黎和会“和平解决国际争端”的三个特点。

(2)结合所学知识说明巴黎和会的历史作用,并指出凡尔赛体系不能长久的主要原因。

第一个由主权国家组成的世界性组织,联合国的前身

宗旨:促进合作、维护世界和平和安全

先天不足

美苏未加入国联

全 体 一 致 原 则

委 任 统 治 制 度

未能建立武装部队

缺乏稳定而有力的支持

效率低下;行 动 受 限

对殖民地新一轮的瓜分

无力真正制止战争发生

后天疲软

止战机制,形同虚设

(二)国际联盟(1920-1946年)

一战是列强重新瓜分世界的产物,战后国际格局则是列强重新支配世界的结果。第二次工业革命后,由于政治经济发展不平衡和力量对比变化,列强要求重新瓜分世界,军事集团的角逐引发了第一次世界大战;同盟国瓦解、俄国十月革命、美国和中国参战加速了战争的结束;战后世界体系在处理国际关系、促进人类和平及尊重民族自决等方面是一次进步。但是,国际机制的缺失,国际关系的矛盾,致使战后国际秩序只能维系暂时的和平。

[本课小结]

背景 体系 内容 评价

1618至1648年欧洲结束30年混战

威斯特伐利亚

确立国家领土、主权与独立原则,开创会议、谈判结束战争先例,确认遵守条约、集体制裁先例

1815年,拿破仑战争结束,确立统治秩序

维也纳

大国协调、欧洲均势

促进外交制度发展,国际法应用范围扩大

1918年一战结束后,战胜国建立战后国际秩序

凡尔赛—华盛顿

德国及战败国承担罪责,割地赔款,裁减军备,德国海外殖民地被瓜分;波兰复国、捷、南独立;限制军备;收回山东,门户开放;成立国联

体现帝国主义

强权政治特征

结束三十年战争、促进欧洲封建君主国家间的平衡

拓展:国际体系(选1 P70)

第13讲

第一次世界大战与战后国际秩序

课标要求:

1.通过了解第一次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动。(史纲下)

2.理解战争对人类文化的破坏,以及造成的文化断裂; 认识战争在客观上又为不同文化的碰撞提供了契机。(选必3)

重要概念:第一次世界大战、帝国主义政治经济发展不平衡、三国同盟、三国协约、速决战、美中参战、华工、国际秩序、凡尔赛一华盛顿体系、巴黎和会、《凡尔赛条约》、华盛顿会议、《九国公约》“门户开放”、国际联盟

第十六单元 两次世界大战与国际秩序的演变——世界现代史

帝国主义:是资本主义发展的最高阶段即垄断阶段。帝国主义阶段的经济具有下述特征:

生产和资本高度集中,垄断组织在经济生活中起决定作用;银行资本和工业资本融合为金融资本,并在此基础上形成金融寡头;资本输出具有突出意义;瓜分世界的资本家国际垄断同盟也已形成;最大的资本主义列强已把世界领土分割完毕。

民族主义:是近代以来民族在其生存与发展过程中产生的,基于对本民族历史和文化的强烈认同、归属、忠诚的情感与意识,旨在维护本民族权益、实现本民族和民族国家的发展要求的意识形态和社会实践运动。19世纪在欧洲扩散并取得胜利;20世纪在世界范围内全方位多元化发展。

极端民族主义:鼓吹国民对国家绝对效忠、爱国,宣传“民族优越论”,鼓吹本民族利益高于一切,宣称对外扩张是民族利益所在,称本民族利益受到对手损害,煽动民众的仇恨情绪,鼓噪用武力“自卫”,动员民众支持战争。

国际秩序:是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应的保障机制,通常包括国际规则、国际协议、国际惯例和国际组织等。

国家 英 德 法 美

1870—1913年工业增长倍数 1.3 4.6 1.9 8.1

1913年工业产量居世界位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

我们不能容忍任何外国对我们说:怎么办 世界已经分割完了! ...我们不愿消极地站在一边,而让别人分割世界。 —德国外长皮洛夫1899年的一次演说

①根本原因:帝国主义国家之间政治经济发展的不平衡,导致列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾。

政治发展不平衡:

19C末20C初,主要资本主义国家不同程度地走上了政治民主化的道路,但毕竟政治民主化的发展程度不一致,有两种不同的类型:第一类是以英法美为代表的,资产阶级民主制度较为健全;

第二类是以俄德日为代表的,专制主义和军国主义的色彩较为浓厚。

经济发展不平衡:德美实力上升,实力与所占殖民地面积出现倒挂现象。

1913-1914年占有殖民地面积(万平方米)

一、国际秩序裂变:背景

1.必然性

探究1:他们到底为何而战?

(1)1898年美西战争:美国为争夺西班牙属地古巴、波多黎各、菲律宾发动的对西班牙的战争,美国胜。

(2)1899-1902年英布战争:英国同荷兰移民后裔布尔人建立的两个共和国为争夺南非领土和资源而进行的一场战争。又称南非战争。英军胜,把持世界上最大的兰德金矿,使得伦敦迅速成为全球金融业和黄金交易的中心。英布战争是是日不落帝国盛极而衰的转折点。

(3)1904-1905年日俄战争:日本和俄国为争夺中国东北和朝鲜进行的帝国主义战争。日本胜,俄国被迫让出辽东半岛,并承认日本对朝鲜的特权。

1898年美西战争

1899-1902年英布战争

1904-1905年日俄战争

“小而辉煌的战争”

“大英帝国力不从心的战争”

“让俄国一夜白头的战争”

战争延续了2年7个月,英军消耗战费2.5亿镑,死亡21942人;布尔人死于战场3990人,死于集中营27927人。

亚洲岛国最终打败欧洲陆上强国,令世人刮目相看。这是俄国专制制度的可耻失败。

新兴的帝国主义国家和老牌殖民国家之间的战争。

当新的帝国越来越强大,他们不可避免地要与老牌帝国在分配殖民地的赌桌上重新洗牌。三场战争导致不同地区殖民利益重新分配,成为一战序幕。

——CCTV世界历史三次早期帝国主义战争解说词

【知识拓展】一战前重新瓜分世界的三次帝国主义战争

②主要原因:两大军事集团形成并积极扩军备战。

巴尔干地区:“欧洲的心脏”,它地处奥斯曼土耳其、奥匈帝国之间,多民族混居,长期处于奥匈帝国的控制,俄国、土耳其的争夺中。由于这里民族众多,分属东正教、天主教和伊斯兰教,又交错居住,导致领土纠纷复杂,再加上大国的争夺,成了欧洲的“火药桶”。

竞相扩军备战,制定战争计划,制造政治危机和局部军事冲突,国际局势日益紧张。

一、国际秩序裂变:背景

材料二 1900年以后,德国国内越来越流行这样一种逻辑:预防性战争对于长期安全是必需的。首先是军界领导人一致认可这一观点,同时,随着德国在相对力量上达到顶峰的证据日益明显,文职领导层也开始接受需要这一场全面战争的观点。 俄国一旦完成了其工业化进程,就会在实力上压倒德国。不仅如此,随着俄国军事力量的迅速集结和铁路系统的急剧加大,德国在1917年后将不再拥有赢得一场全面战争所需要的军事优势。德国领导人认为,国家想要生存,必须要进行战争,并且早打比晚打好,而这场战争应由德国率先打响。 摘编自戴尔·科普兰《大战的起源》根据材料二并结合所学知识,分析1900年以后德国“预防性战争”逻辑流行的原因。

知识拓展: 一战前后英国外交政策的变化

材料 没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人,只有永恒的利益。

——帕默斯顿(英国首相1784-1865)

(一)英国传统的外交政策及实行的原因。

1.政策:“光荣孤立”

2.含义:不同任何国家结成持久固定的同盟。

3.原因:①经济实力雄厚,掌握海上霸权;②免受战争威胁,保证自己安全;③与欧洲大陆的大国法俄德等国都有矛盾,不愿加入任何一方。

(二)20世纪初英国放弃“光荣孤立”政策,与法俄结盟。

内涵:反对任何一个大国称霸欧洲,而使欧洲各国之间保持势均力敌,以便英国操纵欧洲的政治天平。所以在巴黎和会上,为了限制法国,竭力反对过分削弱德国。

(三)一战后又竭力反对过分削弱德国,政策的变化体现了英国对欧洲奉行的外交原则:大陆均势的原则。

原因:英德矛盾激化,自身实力下降,欲寻求盟友。

鼓动民族仇恨的宣传运动,像在所有交战国一样,在德国也很快展开。报摊上出现了印有口号的明信片,例如“一枪干掉一个俄国佬!”“一刀捅死一个法国佬”“一脚踩死一个英国佬”“一拳打死一个日本佬”等等,社会民主党人集中火力向沙皇俄国开火,知识界和学术界则参加对英国的连续不断地谩骂。 ——丁建弘《德国通史》

材料:在20世纪初的欧洲,“每个国家突然之间有了要使自己强大的感情,但都忘记了别的国家也会有同样的情绪;每个国家都想得到更多的财富,每个国家都想从别国得到点什么”,“在一九一四年……最爱好和平,最心地善良的人,也像喝醉了酒似的两眼杀气腾腾”。 ——2005年高考全国卷第37题

一、国际秩序裂变:背景

③意识形态上:军国主义和极端民族主义的泛滥,使两大军事集团相互仇视。

【军国主义】指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本,把国家完全置于军事控制之下,使国家生活的各个方面均服务于扩军备战和对外战争的思想和政治制度。

④导火线:1914年6月28日,突发的萨拉热窝事件,导致国际局势迅速恶化。

史料一 在分析一战爆发的原因过程中,我们应看到军事冲突、外交斡旋、经济纠纷及爆炸性事件等因素是“历史大海表面的波峰浪谷”,而“工业革命及科技发明、近代殖民主义、民族主义浪潮、国际关系中强权法则、追求强大的心理目标”则是“大海深处那巨大的暗流”。 前者对历史发展起推波助澜作用,而后者则是“酝酿一切重大历史事件,从而改变历史航向的真正原因”。

—摘编自倪乐雄《第一次世界大战起源再思考》

根据史料并结合所学知识,归纳作者的观点,并加以阐释。

①根本原因:主要资本主义国家之间经济政治发展的不平衡引起列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾。

②主要原因:两大军事集团形成并积极扩军备战。

③意识形态:军国主义和极端民族主义的泛滥使两大军事集团相互仇视。

④导火线:巴尔干半岛问题复杂,萨拉热窝事件引发两大军事集团成员国相继宣战。

一、国际秩序裂变:背景

归纳提升

1.必然性:

2.可能性:

训练提升:1914年,侵入西欧的德军呈庞大的扇形运动,处在最外层的第一集团军必须竭尽全力往前猛冲。但第一集团军只有一台仅能拍发最紧急电讯的发报机,野战电话系统也不完备,该军很快陷入难以与总参谋部及时联络从而不得不自己作决定的境地。可见( )

A.技术条件制约着战争行动 B.德国的综合国力相对落后

C.交战双方深陷消耗战泥潭 D.英法正义性使之得道多助

A

⑤客观条件:20世纪的世界已基本上形成一个整体,各国联系日益加强,形成“牵一发而动全身”的局面。

⑥可能条件:科技进步成果和巨大生产力被运用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战。

⑦现实条件:完成工业革命的主要列强,争夺殖民地的斗争或战争会影响到它们的殖民地或半殖民地,进而影响整个世界。

探究2:帝国主义之间的矛盾为何在20世纪初期能够演变为世界性战争?

探究1:他们到底为何而战?

就“谁挑起了一战”这一问题谈谈你的认识。(12分)(要求:立论正确、论据充分、逻辑严谨)

(1)问题缘起

《凡尔赛和约》第231条将德国及其盟国认定为一战的唯一责任方,引发了学界对一战战争责任的讨论。

(2)几种观点

最初,学界一般认为背负战责的主要有德国、奥匈帝国、英国、俄国。

20世纪20至50年代,“罪责皆有说”及“无责任主体论”相继产生,前者认为罪责应由各参战大国共同承担,后者认为参战国高层并无一人意图发动战争。

20世纪60年代,以费舍尔为代表的左翼学者重提“罪在德国论”,他将两次世界大战联系到一起,认为它们都是德国为夺取世界霸权发动的侵略战争。

中国学界主流观点认为,同盟体系的建立加剧了两大对立集团之间的竞争,导致了国际关系的全面恶化和战争的爆发。

示例:认识:一战是帝国主义国家间争夺霸权的战争,它们均对战争的爆发负有责任。(2分)

论述:19世纪下半叶以来,英、德等国相继完成两次工业革命,进入了帝国主义时代。由于政治经济的发展不平衡,形成了同盟国和协约国两大军事集团的对峙,激烈争夺世界霸权和殖民地。1914年6月的萨拉热窝事件后,两大军事集团相继投入战争。(8分)对参战的帝国主义国家来说,都是非正义的战争,均对一战的爆发均负有责任。(2分)

4.谁挑起了一战:协约国?同盟国?

1914.7.28

8.1

8.3

8.4

8.6

8.10

8.12

奥匈帝国向塞尔维亚宣战

日、美、中等三十三国先后参战

德国对俄宣战

德国向法国宣战

英法向德国宣战

英、法向奥匈帝国宣战

奥匈帝国对俄宣战

法对奥匈帝国宣战

地区性战争

欧洲战争

世界大战

性质:是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战

从定义上看

帝国主义战争是指帝国主义国家间为瓜分世界争夺霸权而进行的战争。

从起因上看

一战是帝国主义国家为重新瓜分殖民地而发动的,是帝国主义国家政治经济发展不平衡的结果。

从进程来看

帝国主义各国为实现自己的战争目标而进行了长期且残酷的争夺,显示出一战的侵略性质。

从结果来看

战胜国对战败国进行瓜分和掠夺,巴黎和会便是战胜国之间的分赃会议。

二、国际秩序动荡:过程

史料 陈独秀说:“德意志以帝国主义为厉世界,吾人之所恶也,列国讨之,亦以尊重自由正义与和平,不得不掊此军国主义之怪物。”他还特别指出,法兰西人“嗜和平、博爱、自由,根于天性,成为风俗也”,他们参战是“为平等、博爱、自由”而战。

—蒋红艳等《试论陈独秀对第一次世界大战性质的认识》

结合史料回答,陈独秀对第一次世界大战性质是一种怎样的认识 你是否赞同 原因何在

时间 1914.08-1918.11

战线及交战双方 西线

东线

南线

战争阶段 时间 战线 主要事件

第一阶段 1914年 西线

其它

第二阶段 1915年 东线 南线

1916年 西线

第三阶段 1917年

1918年

英法——德(决定)

俄——德奥

俄、塞尔维亚——奥

马恩河战役(德国“速决战”破产)

对德宣战的日本占领中国山东,次年提出“二十一条”

意大利倒戈;德奥取得胜利但未能摆脱两线作战的困境。

凡尔登战役(“凡尔登绞肉机”、飞机、毒气。)

索姆河战役(索姆河地狱”、首现坦克)

日德兰海战(德国未能突破英国的海上封锁)

美国和中国(北洋政府)参战

俄国(十月革命后)退出战争;1918同盟国投降。

二、国际秩序动荡:过程

材料一 大战开始时,美国宣布中立。……美国利用“中立”地位同交战各国大做生意,仅向协约国就提供了约200亿美元的物资和贷款。……当时交战双方都已筋疲力尽,为参与战后分赃和争夺霸权,此时参战正是好时机。于是便利用德国无限制潜艇战攻击了美国商船为理由,在维护公海航行自由的旗帜下,于2月3日宣布对德断交,4月6日对德宣战。

——刘宗绪主编《世界近代史》

材料二 美国总统威尔逊在美国参加一战的演说中说:“我们现在接受这种敌对国的挑战……没有任何自私的目的可追求。……我们只是人类权利的一个捍卫者。当这种权利已经得到了保障,而各国的信义和自由可以保障这些权利时,我们就如愿足矣。”

三、美国参加协约国一方作战

问题探究: 依据材料并结合所学,分析美国从中立到参战的原因及影响。

1.原因:

①根本目的:攫取战后世界霸权。

②直接目的:维护商业利益:德国与美国在拉美的矛盾不断加剧;第一次世界大战爆发后,美国同协约国的贸易激增,战争期间,美国还供给协约国各种物资和贷款,同协约国的利益已经紧密地连在一起。

③时机:参战前的“中立”,是为了捞取战利品,等待参战的最佳时机。

④借口:德国的“无限制潜艇战”给美国参战提供了借口。

⑤国际形势:俄国二月革命对协约国不利;双方精疲力竭,难以为继。

2.影响:

(1)美国的参战改变了双方力量对比,改善了协约国集团的经济实力,加速了同盟国的失败;

(2)影响了许多其他“中立”国家,壮大了协约国阵营,一战进入全球规模阶段。

1916年,袁世凯病逝。北洋宿勋段祺瑞代表北洋势力出任国务院总理兼陆军总长,与代表南方势力的黎元洪总统对抗。1917,双方对政权的争夺进入白热化阶段。段祺瑞一方积极和协约国联络,把参战视作壮大己方削弱政敌的契机。段祺瑞以国务院总理的身份,向诸协约国驻华公使提出有关中国参战的三点要求:1、废除《辛丑条约》中禁止中国在军事方面反对德国的条款; 2、延长庚子赔款支付的时限,不加利息;3、将中国关税率提高至7.5%。在这个基础上,中国将会以输出劳工和原料的形式参战。

1917年8月14日,民国正式对德宣战。整个战争期间,中国总共输出了17万劳工和大量原料,约有3000名华工在这次战争中献出了生命。法国“诺莱特”华工墓园记录着华工在一战中的牺牲。

形式:以工代战

意义:①为一战的胜利作出了巨大牺牲和贡献;

②为最终解决山东问题做了铺垫(华盛顿会议)。

一战与中国相关的史实

1.列强暂时放松经济侵略,民族资本主义有了短暂的春天;

2.改变帝国主义侵华局面,日本几乎独霸中国。

3.美日争夺中国,府院之争

4.十月革命送来了马克思主义。

5.巴黎和会外交失败,五四运动爆发。

一战华工

【知识链接】1917年中国参战

【探究1】结合所学知识和材料思考一战有何特点?

一战的特点:时间长、范围广、规模大(参与国家多)、破坏性强(人员伤亡惨重、经济损失严重)、高新科技广泛应用

同盟国(德奥) 协约国(英法俄)

世界制造业产量 19.2% 27.9%

陆军人数 636万 873万

战争后备力量 1.45亿 2.88亿(包括意大利)

所利用资源 被占有国 本国、殖民地、半殖民地国家

①经济:协约国集团在物质和人力资源都占优势(主要)

②军事:同盟国军事战略上失误,而英、美海上封锁却起了重要作用

③国内:战争导致同盟国国内部矛尖锐(奥匈帝国出现民族独立运动,导致帝国解体;德国爆发“十一月革命”,推翻了帝制)

④国际:意大利倒戈,美、日、中等中立国参战,增加了协约国实力

【探究2】结合所学知识和材料思考同盟国失败的原因有哪些?

三、国际秩序重塑:影响

(1)一战给世界造成深重灾难,也给人类提供进步的契机。

思考:“一战”客观上给人类社会提供了哪些进步的契机?

②女性:女性参战社会地位一定程度提高,战后女权运动兴起;

①科技:客观上促进了科技的进步,造福人类的同时,开创现代化战争的先河

提升训练:第一次世界大战爆发后,英国政府掌握了重要原料的分配,还征用各类财产,设立国家染织厂,经营了250家军需品工厂,同时实行限定物价、监督铁路、控制矿业与交通运输业等政策。这表明,一战促使英国( )

A.资本主义转型完成 B.垄断资本主义进一步发展

C.产业结构逐步优化 D.政府职能发生根本性转变

B

③经济方面:

促进政府机构改变职能,一战中,各主要资本主义国家几乎将整个国家经济纳入了战争的轨道,战争迫使政府建立起一整套专门机构对经济进行干预,促使国家垄断资本主义开始萌芽。

第一次世界大战削弱了帝国主义和殖民主义力量,动摇了欧洲的世界优势地位,促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒。美国的参战和俄国十月革命的胜利,开始改变以欧洲为中心的国际格局。这场空前惨烈的战争改变了人们的观念,反对战争、要求和平的运动日益高涨。

——《中外历史纲要》(下)P87

第16课:亚非拉民族民主运动的高涨

第15课:十月革命的胜利

欧洲地位下降

美国地位猛升

两种制度的竞争与并存

技术观念、生命观念

战争观念、和平观念

【学习聚焦】一战后战胜国以强权政治原则建立了新秩序,却为新的国际冲突埋下了祸根。

凡尔赛-华盛顿体系

民族复仇主义

无视弱小民族利益

第17课:第二次世界大战

三、国际秩序重塑:影响

【重点突破】一战后的国际秩序

(一)凡尔赛-华盛顿体系

1.建立:巴黎和会和华盛顿会议,缔结了以《 凡尔赛条约 》和《九国公约》为代表的一系列国际条约。在全球 范围内建立了帝国主义的国际新秩序——凡尔赛-华盛顿体系。

一战结束

巴黎和会

1919

《凡尔赛公约》等

凡尔赛体系

调整欧洲中东政治格局

帝国主义的国际新秩序:凡尔赛—华盛顿体系建立

华盛顿会议

1921-1922

《四国条约》

《五国海军条约》

《九国公约》等

华盛顿体系

调整亚太地区的利益

国际联盟

1920

巴黎和会

时间:1919.1.18-1919.6.28

地点:法国巴黎凡尔赛宫

代表:27个参会国。美国总统威尔逊、英国首相劳合·乔治、法国总理克里蒙梭(巴黎会和三巨头)

成果:签订以《凡尔赛条约》为代表的一系列国际条约

华盛顿会议

时间:1921.11.12-1922.2.6

地点:美国华盛顿

代表:美、英、法、意、日、比、荷、葡和中国北洋政府的代表团共9个参会国。

成果:签订《四国条约》《五国条约》和《九国公约》

2.主要内容

构成 会议和文件 内容 体系瓦解

凡尔赛体系 1919巴黎和会 《凡尔赛条约》等条约

①德国及其盟国承担战争罪责,战败国向战胜国割地赔款,裁减军备,德国的海外殖民地被战胜国瓜分(委任统治制度)

②承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立(一定程度体现民族自决原则)

③成立国联

凡尔赛体系最终瓦解的标志是1939年9月德国闪击波兰,二战的全面爆发

【名词解释】委任统治

1918年11月第一次世界大战结束后,帝国主义战胜国所建立的通过国际联盟对战败国的殖民地进行再分割和统治的一种制度。

【名词解释】民族自决

民族自决原则是指处于外国奴役和殖民统治下的被压迫民族有自由决定自己命运、摆脱殖民统治、建立民族独立国家的权利。

实质:巴黎和会成为战前列强争夺的继续,以维护战胜者利益为目标,是战胜国列强重新瓜分欧洲、西亚、非洲而建立的以欧洲为主的国际关系新秩序。

战胜国强加给战败国的“强制的和平”

【重点突破】一战后的国际秩序

(一)凡尔赛-华盛顿体系

2.体系的主要内容

构成 会议和文件 内容 体系瓦解

华盛顿体系 1921-1922华盛顿会议及《九国公约》等条约

②中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权

③《九国公约》:列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

①《五国海军条约》:限制美国、英国、日本等国的海军军备(一定程度上减弱了军备竞赛)

1941年12月,日本偷袭珍珠港,挑起了太平洋战争,标志着华盛顿体系的彻底崩溃

美:抑制了日本,取得与英国相等的军事地位。

英:两强标准破产,丧失海上优势。

日:海军扩张受到抑制。

缔约各国尊重中国的主权与独立及领土与行政的完整;

维持各国在中国全境工商业机会均等的原则;

各国不得在中国谋取特殊权利而损害友邦人民的权利,不得鼓励有害友邦安全的举动。

——《九国关于中国事件应适用各原则及政策之条约》

实质:在宰割中国、抑制英日基础上确立的以美国主导的帝国主义在亚太地区的国际关系新秩序。

【重点突破】一战后的国际秩序

(一)凡尔赛-华盛顿体系

(1)实质:帝国主义国家按照现有的实力重新瓜分世界。

(2)进步性:

①暂时调整了帝国主义国家在欧洲、亚洲和太平洋地区的关系,缓和了它们之间的矛盾,使世界从此走向相对稳定。

②改变了欧亚政治格局,促使相对稳定的国际关系出现,有利于20世纪20年代资本主义经济的繁荣。

(3)局限性:

①建立在宰割战败国和殖民地半殖民地人民的基础之上的,具有反动性和非正义性。

②隐藏着许多矛盾,随着资本主义各国政治经济发展不平衡的加剧,该体系必将走向瓦解。

③具有鲜明的帝国主义特征,为新的世界大战埋下了隐患。

材料:

列宁说:“靠《凡尔赛和约》来维持的整个国际体系、秩序是建立在火山上的。”

法国的联军统帅福煦则预言:“这不是和平,这是20年的休战。”

德国魏玛共和国首任总理谢尔曼:谁要是签署这样的条约,他的手就会烂掉!

英国经济学家凯恩斯:它是一个残忍的胜利者在文明史上所干出最凶暴的行为之一。

3.思考:如何评价凡尔赛—华盛顿体系?

材料一:列宁说:“靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的。”

1919年5月4日中国北京掀起五四爱国运动

德国民众喊出了“打倒《凡尔赛条约》”的口号

材料二:华盛顿会议为太平洋两岸两个大国的下一场战争埋下了第一批火种。 ——列宁

(1)根据材料一结合所学知识,分析凡尔赛体系还包含着哪些矛盾?

(2)根据材料二并结合所学知识分析,材料中“太平洋两岸两个大国”是指哪两个国家?列宁所做的判断是否正确?请说明理由。

国家:美国、日本。判断正确。

理由:美国通过华盛顿会议拆散了英日同盟,压制了日本海军的发展,打破了日本对中国的独霸局面。美国的做法引起了日本的不满,日本不断寻找机会冲破华盛顿会议的束缚,所以说埋下了下一场战争的火种。

宰割败者——战胜国与战败国的矛盾

分赃不均——战胜国之间的矛盾

奴役弱小——帝国主义与殖民地半殖民地国家的矛盾

敌视工运——帝国主义与苏联(俄)的矛盾

基础梳理 要点探究 习题演练

“凡尔赛—华盛顿体系 ”下的矛盾

美国:在凡尔赛体系没有得到实质的利益,问鼎世界霸权受挫,加深了与英法的矛盾。此后美国对欧洲奉行孤立政策,面对30年法西斯的挑战,美国仍然抱着孤立态度。

德国:遭到削弱,被迫承担战争责任,但不承认自己的失败。随着经济的恢复,撕毁条约。兴起复仇主义。

殖民地半殖民地的国家:中国收回山东主权,但治外法权、关税自主等要求没获得解决。其他殖民地也如此。殖民地半殖民地的国家抗争。

国联:国联决议“全体一致”原则,无法制止战争的爆发。美苏没加入国联。日本入侵中国东北,国联没能发挥应有的作用。

学习延伸:“一战”真的终结了所有战争吗?

史料 巴黎和会和平解决国际争端有三个特点……是十分重要的。 国际联盟作为第一个以非暴力方法解决争端的世界范围的国际合作组织,在世界历史上具有突出的地位。 欧洲地图被大幅度修改,如波兰复国、南斯拉夫形成。第22条把从同盟国手中获得的殖民地居民看作是“在现代世界的紧张形势下还不能自己站立的民族”,因此,这一条款规定:“这些民族的监护应该委托给那些先进民族……”

———摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据史料概括巴黎和会“和平解决国际争端”的三个特点。

(2)结合所学知识说明巴黎和会的历史作用,并指出凡尔赛体系不能长久的主要原因。

第一个由主权国家组成的世界性组织,联合国的前身

宗旨:促进合作、维护世界和平和安全

先天不足

美苏未加入国联

全 体 一 致 原 则

委 任 统 治 制 度

未能建立武装部队

缺乏稳定而有力的支持

效率低下;行 动 受 限

对殖民地新一轮的瓜分

无力真正制止战争发生

后天疲软

止战机制,形同虚设

(二)国际联盟(1920-1946年)

一战是列强重新瓜分世界的产物,战后国际格局则是列强重新支配世界的结果。第二次工业革命后,由于政治经济发展不平衡和力量对比变化,列强要求重新瓜分世界,军事集团的角逐引发了第一次世界大战;同盟国瓦解、俄国十月革命、美国和中国参战加速了战争的结束;战后世界体系在处理国际关系、促进人类和平及尊重民族自决等方面是一次进步。但是,国际机制的缺失,国际关系的矛盾,致使战后国际秩序只能维系暂时的和平。

[本课小结]

背景 体系 内容 评价

1618至1648年欧洲结束30年混战

威斯特伐利亚

确立国家领土、主权与独立原则,开创会议、谈判结束战争先例,确认遵守条约、集体制裁先例

1815年,拿破仑战争结束,确立统治秩序

维也纳

大国协调、欧洲均势

促进外交制度发展,国际法应用范围扩大

1918年一战结束后,战胜国建立战后国际秩序

凡尔赛—华盛顿

德国及战败国承担罪责,割地赔款,裁减军备,德国海外殖民地被瓜分;波兰复国、捷、南独立;限制军备;收回山东,门户开放;成立国联

体现帝国主义

强权政治特征

结束三十年战争、促进欧洲封建君主国家间的平衡

拓展:国际体系(选1 P70)

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体