九上16 我的叔叔于勒课件(共80张ppt)

文档属性

| 名称 | 九上16 我的叔叔于勒课件(共80张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-24 16:01:17 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

统编版·语文·九年级上册

16 我的叔叔于勒

莫泊桑(1850—1893),19世纪后半叶法国著名的批判现实主义小说家。

他和美国的欧·亨利、俄国的契诃夫并称“世界三大短篇小说巨匠”。

1880年,短篇小说《羊脂球》问世,轰动法国文坛。

主要作品有长篇小说《一生》和《漂亮朋友》,短篇小说《两个朋友》《项链》

走近作者

必备知识

创作风格:

①重视谋篇布局,情节引人入胜

②善于用洗练的笔墨揭示人物内心世界,塑造众多人物形象

19世纪后半期,当时的法国资产阶级和小资产阶级的矛盾日益尖锐激烈,小资产阶级贫困破产已成为普遍的社会问题。一部分不甘心破产的小资产阶级纷纷踏上了漂洋过海的险途,企望在美洲、亚洲甚至非洲闯出一条大发横财的生路,梦想着有朝一日腰缠万贯荣归故里。本篇小说就是在这样的社会背景下写出来的。

创作背景

必备知识

拮据 :手头紧,经济状况不好。

与日俱增:随着时间的推移而不断增长。

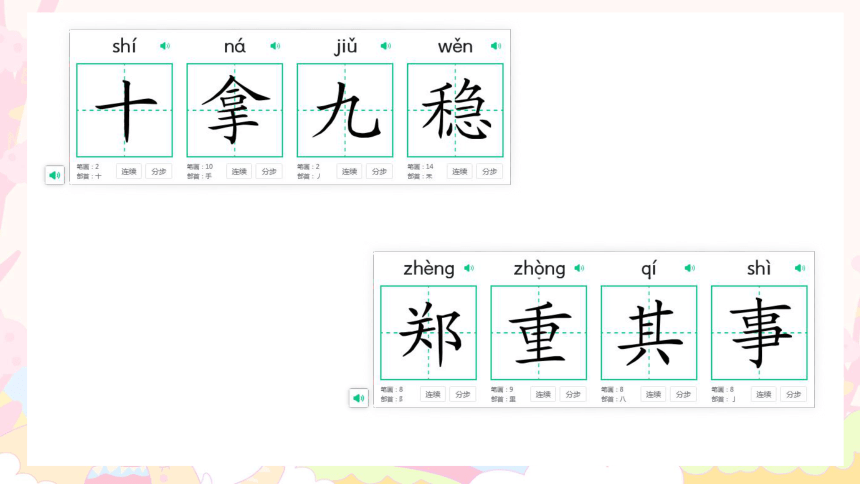

十拿九稳:形容很有把握。

文雅:(言谈、举止)温和有礼,不粗俗。

煞白:面色极白,没有血色。

张皇:惊慌,慌张。

狼狈:形容困苦或受窘的样子。

诧异:觉得十分奇怪、十分惊讶。

词义理解

必记字词

请同学们初读课文,并在课本上做好批注。体会小说的叙事技巧,思考这篇文章的思想感情。

1.划分文章层次。

2.写出自己觉得不理解的问题。

3.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

自主学习

初读课文

划分层次

初读课文

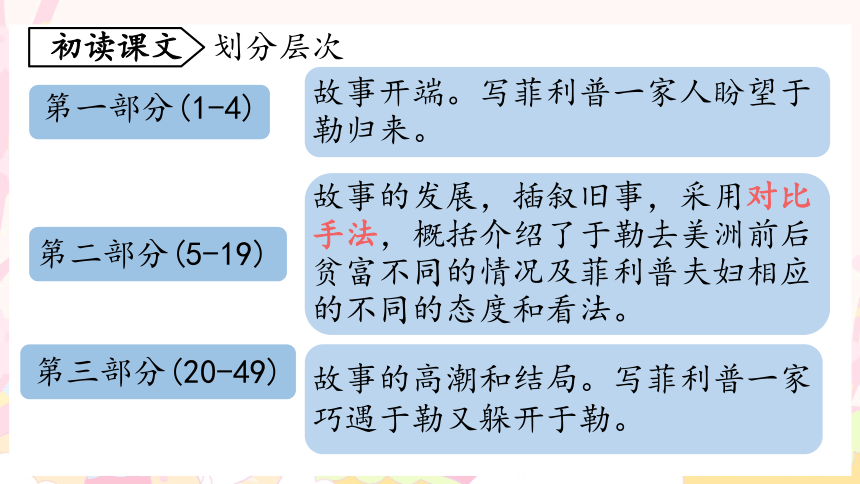

第一部分(1-4)

故事开端。写菲利普一家人盼望于勒归来。

第二部分(5-19)

故事的发展,插叙旧事,采用对比手法,概括介绍了于勒去美洲前后贫富不同的情况及菲利普夫妇相应的不同的态度和看法。

第三部分(20-49)

故事的高潮和结局。写菲利普一家巧遇于勒又躲开于勒。

1.这篇小说写了一件什么事?

这篇小说写了一个法国小市民家庭的日常生活。作者运用对比的手法,充分描绘了菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度。

初读课文

通过初读课文,回答下列问题。

品读第一、二部分

2.阅读课文,找出菲利普夫妇对于勒的不同称呼,想一想:为什么会有这样的变化?

课文中菲利普夫妇对于勒的称呼有:坏蛋、流氓、无赖;正直的人、有良心的人、好心的于勒、一个有办法的人;小子、家伙、贼、讨饭的、流氓。他们对于勒的称呼是随着于勒的钱财的变化而变化的。

3.以“___于勒”为格式,梳理文章的故事情节。

盼于勒

夸于勒

遇于勒

躲于勒

1

2

3

4

精读课文

品读第一、二部分

我小时候,家在哈佛尔,并不是有钱的人家,也就是刚刚够生活罢了。我父亲做着事,很晚才从办公室回来,挣的钱不多。我有两个姐姐。

交代家人生活的窘境——家底薄、收入少,为下文情节围绕“钱”展开埋下伏笔

我母亲对我们的拮据生活感到非常痛苦。那时家里样样都要节省,有人请吃饭是从来不敢答应的,以免回请;买日用品也是常常买减价的,买拍卖的底货;姐姐的长袍是自己做的,买15个铜子一米的花边,常常要在价钱上计较半天。

通过几件生活琐事,点出了菲利普一家窘迫、贫困的现状

可是每星期日,我们都要衣冠整齐地到海边栈桥上去散步。那时候,只要一看见从远方回来的大海船进口来,父亲总要说他那句永不变更的话:“唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”

强调菲利普盼望于勒归来的急切心情

行程固定,郑重其事,都是为了迎接于勒归来

菲利普夫妇一家为什么盼望于勒回来?

菲利普一家生活十分拮据,不仅“样样都要节省”,甚至连女儿都嫁不出去。但是,当他们知道以前被视为“全家的恐怖”的于勒在美洲发了财,并准备回到故乡,和哥哥一家“一起快活地过日子”后,一家人朝思暮想,眼巴巴地盼望于勒归来。

父亲的弟弟于勒叔叔,那时候是全家唯一的希望,在这以前则是全家的恐怖。

“希望”“恐怖”对比强烈,构成悬念

据说他当初行为不正,糟蹋钱。在穷人家,这是最大的罪恶。在有钱的人家,一个人好玩乐无非算作糊涂荒唐,大家笑嘻嘻地称他一声"花花公子"。在生活困难的人家,一个人要是逼得父母动老本,那就是坏蛋,就是流氓,就是无赖了。于勒叔叔把自己应得的部分遗产吃得一干二净之后,还大大占用了我父亲应得的那一部分。

排比,突出了于勒在人们心中的恶劣形象

菲利普夫妇痛恨于勒的最根本原因

……于勒,大家都认为分文不值的于勒,一下子成了正直的人,有良心的人。

“一下子”突出反差大,极具讽刺意味

“正直的人”“有良心的人”与前文“坏蛋”“流氓”“无赖”形成了鲜明对比。评价的变化流露出人性的势利、丑陋

“信”在小说中起什么作用?

这两封信,是故事发展的引线和催化剂,它们神奇地改变了于勒在菲利普夫妇心目中的印象。特别是第二封信成了菲利普家的“福音书”,“有机会就要拿出来念”,这封信还促成了菲利普二女儿的婚事,推动情节进一步发展。

围绕这两封信,更突出地表现了菲利普夫妇自私、虚荣、唯利是图的性格特征,揭示了整个社会的风气,二姐夫的下决心求婚就是一个例子。所以,它对刻画人物、表现主题都有重要的作用。

这两封信也表明了于勒并非薄情寡义之人。

而“也许要好几年不给你写信”“我发了财就会回阿勒弗尔的”等句,则暗示于勒可能在经济上已经出现问题,也为下文于勒落魄后不肯回来埋下伏笔。

文章中关于于勒去美洲前后的情况,是运用什么叙述顺序交代的?有什么作用?

插叙。介绍于勒的经历,交代了事情的前因后果;既丰富了于勒的形象,也突出菲利普一家盼望于勒归来的急切心情,为情节的发展做铺垫。

果然,10年之久,于勒叔叔没再来信。可是父亲的希望却与日俱增。母亲也常常说:“只要这个好心的于勒一回来,我们的境况就不同了。他可真算得一个有办法的人。”

盼望于勒回来其实是盼望用于勒的钱来改善自家生活。凸显了菲利普夫妇的自私,为后文他们态度的转变埋下伏笔。

于是每星期日,一看见大轮船喷着黑烟从天边驶过来,父亲总是重复他那句永不变更的话: "唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!"

重复这句话,既表达了菲利普夫妇盼望于勒早日归来急切的内心,同时也在结构上照应上文,加深了读者的印象。

那时候大家简直好象马上就会看见他挥着手帕喊着:“喂!菲利普!”

极力渲染菲利普一家望眼欲穿的心情,为后文态度转变做下铺垫

对于叔叔回国这桩十拿九稳的事,大家还拟定了上千种计划,甚至计划到要用这位叔叔的钱置一所别墅。我不敢肯定父亲对于这个计划是不是进行了商谈。

漫画式夸张手法,展现了菲利普夫妇对金钱的渴望,突出人物的可笑可鄙。

终于有一个看中二姐的人上门来了。他是公务员,没有什么钱,但是诚实可靠。我总认为这个青年之所以不再迟疑而下决心求婚,是因为有一天晚上我们给他看了于勒叔叔的信。

青年看中的是于勒的金钱。在当时的社会环境中,爱情也是以金钱为基础的。

反讽

我们上了轮船,离开栈桥,在一片平静的好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。

比喻,形象生动地描绘了海上景色的明丽,烘托了人物快活而骄傲的心情。

品读第三部分

衣衫褴褛的老水手,是于勒第一次正式出场的形象。表现出了于勒生活的贫困、处境的艰难。

一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎,递给两位先生,再由他们递给两位太太。

这里运用了细节描写。这处细节描写极为形象地写出了两位太太吃法的文雅,也正是这种文雅的吃法打动了爱慕虚荣的菲利普,为下文他故作高雅,主动邀请妻子、女儿吃牡蛎,并发现于勒做铺垫。

“她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,牡蛎壳扔到海里。”两位打扮得很漂亮的太太吃牡蛎这一细节有什么作用?

母亲有点迟疑不决,她怕花钱;但是两个姐姐赞成。母亲于是很不痛快地说:"我怕伤胃,你只给孩子们买几个好了,可别太多,吃多了要生病的。"然后转过身对着我,又说:"至于若瑟夫,他用不着吃这种东西,别把男孩子惯坏了。"

菲利普夫人的话冠冕堂皇,既爱惜自己身体又关心他人,既疼爱孩子又注重教育。实际上是为了顾全面子、节省开支。

精打细算 爱慕虚荣

我只好留在母亲身边,觉得这种不同的待遇十分不公道。我一直盯着父亲,看他郑重其事地带着两个女儿和女婿向那个衣服褴褛的年老水手走去。

“郑重其事”大词小用,体现出小人物的可笑可怜

符合小孩子的心理

我父亲突然好象不安起来,他向旁边走了几步,瞪着眼看了看挤在卖牡蛎的身边的女儿女婿,就赶紧向我们走来,他的脸色十分苍白,两只眼也跟寻常不一样。他低声对我母亲说:"真奇怪!这个卖牡蛎的怎么这样像于勒?"

神态、动作、语言描写。菲利普发现老水手是于勒之后紧张、惶恐。

父亲说:“就......就是我的弟弟呀。......如果我不知道他现在是在美洲,有很好的地位,我真会以为就是他哩。”

句中的省略号,表明菲利普说话已经结结巴巴,这再次体现了他内心的惊恐。

我母亲也怕起来了,吞吞吐吐地说:“你疯了!既然你知道不是他,为什么这样胡说八道?”

菲利普夫人依然渴望着于勒的钱,不愿相信这个消息是真的。

菲利普夫人不敢相信丈夫的话,害怕老水手就是于勒的恐慌心理。

母亲站起来去找她两个女儿。我也端详了一下那个人。他又老又脏,满脸皱纹,眼光始终不离开他手里干的活儿。

外貌描写。充分表明于勒历经沧桑、极为穷困潦倒。

暗示了“我”对于勒含有关注与同情,照应后文

母亲回来了。我看出她在哆嗦。

菲利普夫人确认真相后非常恐慌,也表明了她美梦破灭后的绝望。

父亲客客气气地和船长搭上话,一面恭维,一面打听有关他职业上的事情,例如哲尔赛是否重要,有何出产,人口多少,风俗习惯怎样,土地性质怎样等等。后来谈到我们搭乘的这只“特快号”,随即谈到全船的船员。

菲利普急于打听,又怕露出破绽而不敢直接问。这表明了他的世故、圆滑。

最后我父亲终于说:"您船上有一个卖牡蛎的,那个人倒很有趣。您知道点儿这个家伙的底细吗?"

“这个家伙”带有不屑与不在意,菲利普以此掩饰自己的真实目的,避免船长怀疑自己与卖牡蛎的有关系。

我父亲脸色早已煞白,两眼呆直,哑着嗓子说:“啊!啊!原来如此……如此……我早就看出来了!……谢谢您,船长。”分析这句话中省略号的作用。

此处的菲利普神态异常,多处省略号可以看出他惊慌失措,说话语无伦次的状态,形象生动地体现了他内心的极度恐慌,虚荣、势利、自私的个性跃然纸上。

母亲赶紧对他说:"你先坐下吧!别叫他们看出来。"

他坐在长凳上,结结巴巴地说:"是他,真是他!"然后他就问:"咱们怎么办呢?"母亲马上回答道:"应该把孩子们领开。若瑟夫既然已经知道,就让他去把他们找回来。最要留心的是别叫咱们女婿起疑心。"

菲利普夫人反应迅速,表现了她的精明、泼辣

父亲突然很狼狈,低声嘟哝着:"出大乱子了!"

母亲突然很暴怒起来,说:"我就知道这个贼是不会有出息的,早晚会回来重新拖累我们的。现在把钱交给若瑟夫,叫他去把牡蛎钱付清。已经够倒楣的了,要是被那个讨饭的认出来,这船上可就热闹了。咱们到那头去,注意别叫那人挨近我们!"

神态、语言描写。菲利普确认事实后不知所措、

失魂落魄。

新仇旧恨一起发作。

罔顾亲情、唯利是图、自私冷漠

我看了看他的手,那是一只满是皱痕的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张又老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。

外貌描写。准确表现出于勒此时的穷困潦倒,暗示出他的不幸遭遇,极力渲染他的悲惨境地。

“我心里默念道:‘这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。’”这三种称呼有什么深刻含义?

“我”默念的话语中“我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔”,从人物关系上看,“我的叔叔”也就是“父亲的弟弟”,意思没有什么不同,这是作者有意安排的语义上的重复,意在强调这几人之间的亲戚关系。

最后写“我的亲叔叔”,其中一个“亲”字,反映了“我”对处于贫困的于勒叔叔的深切同情和对父母六亲不认的困惑、苦闷及不满,饱含讽刺意味。

但是,从排列的顺序分析,作者是很具匠心的,最后写“我的亲叔叔”,其中一个“亲”字,反映了“我”对处于贫困的于勒叔叔的深切同情和对父母六亲不认的困惑、苦闷及不满,饱含讽刺意味。

“我”的这三种称呼的顺序和菲利普夫妇对于勒称呼的顺序形成了鲜明对比,突出了不同人物的形象特点。

“我”:善良、纯真

菲利普夫妇:自私、冷酷

“我给了他10个铜子的小费。他赶紧谢我:‘上帝保佑您,我的年轻的先生!’”这个细节,是多余的吗?

不多余。给于勒叔叔小费,表明“我”是一个善良、纯真、富有同情心的人,与菲利普夫妇的自私、冷酷形成对比,在“我”这个人身上寄托了作者对社会的希望。

原著的开头和结尾是这样的:

开头:一个白胡子穷老头儿向我们乞讨小钱,我的同伴若瑟夫·达佛朗司竟给了他五法郎的一个银币。我觉得很奇怪,他于是对我说:这个穷汉使我回想起一桩故事,这故事,我一直记着不忘的,我这就讲给您听。事情是这样的……

结尾:以后您还会看见我有时候要拿一个五法郎的银币给这些流浪汉,其缘故就在此。

我母亲吓了一跳,直望着我说:“你简直是疯了!拿10个铜子给这个人,给这个流氓!”

称呼变成“流氓”,母亲对于勒越想越恨,入木三分地刻画出母亲自私冷酷、唯利是图的特点。

在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。那就是哲尔赛岛了。

这一段是自然环境描写,描绘了天边远处的景象,烘托了人物内心沮丧的心情,与刚上船时人物喜悦的心情形成强烈对比。

“我们回来的时候改乘圣玛洛船,以免再遇见他。”

这一段有什么作用?

内容上,本段写一家人躲避于勒,与开头的企盼于勒形成对比,体现了世态炎凉,暗示了文章主旨。结构上,与开头盼于勒相照应,收束全文。

本篇文章的情节按照

开端(盼于勒)——发展(夸于勒)——

高潮(遇于勒)——结局(躲于勒)结构开展。

情节梳理

分析讨论

精读课文

整体归纳探究

1.在《我的叔叔于勒》这篇课文中,主人公是谁?

(1)一般认为主人公是菲利普夫妇。从构思看,小说以“我”为叙事主体贯串全篇,详写菲利普夫妇对于勒的态度变化,于勒只是暗线,文中多为虚写和略写。从主题看,小说的主旨往往通过主要人物的活动来体现。这篇小说旨在嘲讽和批判拜金主义,

而菲利普夫妇对于勒态度的前后变化,正是拜金主义的生动体现,也含着作者的嘲讽和批判。

(2)也有人认为主人公是于勒。从中心看,于勒是占据主导地位的中心人物,作者以于勒的遭遇形象地揭示了资本主义社会人的价值观和人之间关系的本质——金钱。从情节看,小说中的矛盾冲突和

故事情节是紧紧围绕于勒展开的。从构思看,菲利普夫妇确实是在幕前表演,但他们的一举一动都是围绕“于勒”展开的,他们只是幕前的“小丑”而已,于勒恰恰处在表现中心的地位。

2.菲利普夫妇的人物性格是怎样的?

菲利普是一个虚荣、势利、自私、贪婪的小市民。他刻意模仿上层人物,渴望爬到上流社会。这就决定了他接人待物的基本态度:一切以金钱为转移。于是,面对亲弟弟于勒“挥霍家产──经商发财──衰败穷困”的三度起落浮沉,菲利普采取了

“惧怕憎恨──奉为福星──深恶痛绝”的三种不同态度。

菲利普太太克拉丽丝除了表现出和丈夫一样的小市民阶层的共性外,她还具有精细、刻薄、泼辣的个性。

3.关于本篇小说的主题,不同的人有不同的理解,请谈谈你的看法。

观点一:我认为,本文的主题是揭示资本主义社会中异化的人与人之间的关系。在资本主义社会里,拜金主义无孔不入,甚至主宰了人的生活和心灵。菲利普为什么不肯和亲弟弟相认?因为金钱。小说艺术地反映了资本主义社会金钱主宰一切的现实。

观点二:我认为,本文的主题是表现小人物的辛酸。菲利普夫妇生活拮据,连去一次毫不起眼的小海岛旅游一次,都让全家人感到“快活而骄傲”。因此,他们不能不把改善经济状况视作生活的目标。发了财的于勒无疑成了他们生活的希望;而曾经大大占用了父亲的遗产,如今又沦为穷光蛋的于勒自然成了他们的累赘。所以,菲利普夫妇对于勒的态度变化,并非他们天生势利,而是反映了底层小市民生活的辛酸。

观点三:我认为,本文的主题是讽刺资本主义社会人们的虚荣。小说一开始交代了菲利普一家的窘迫境况和社会地位,可是他们每星期日都要衣冠整齐地去海边散步,这就初步显现了他们爱慕虚荣、死要面子的性格特征。接着作者通过几件琐事描绘菲利普夫妇虚荣得近似滑稽的丑态,也正是这种强烈的虚荣心使得他们连多看落魄的于勒一眼的勇气都没有。所以,文章凸现的是讽刺虚荣这一主题。

4.纵观整篇文章,在写作手法上有哪些特色?

①叙事艺术高超,情节曲折

小说用“我”回忆往事的方式讲述故事,通过菲利普夫妇的几次态度变化来表现主题,叙事艺术十分高超。

另外,小说的情节跌宕起伏,曲折有致。文章先渲染于勒在一家人心中的至高地位;接着插叙于勒旧事;然后笔锋一转,写菲利普一家外出旅行,故事发展得以舒缓;之后故事奇峰突起,菲利普夫妇发现了穷水手于勒,急忙逃离,回程还换船避开。全文情节有起有伏,有张有弛,引人入胜。

②描写方法多样,人物鲜明

小说通过对人物的语言、动作、神态等的细节描写,揭示人物内心世界,展现人物形象特点。如菲利普夫妇在船上确定穷水手是于勒的时候,菲利普“脸色早已煞白,两眼呆直”的神态、“结结巴巴”的语言,菲利普夫人暴怒时的语言,等等,都惟妙惟肖地反映了人物恐慌的心理以及势利、冷酷的形象。

本文通过描述菲利普夫妇因为于勒贫富变化而呈现的不同态度,刻画了菲利普夫妇势利冷酷、虚伪自私的人物特征,形象而又深刻地揭示了金钱至上的资本主义社会中人与人之间的冷漠关系。同时,也通过写若瑟夫对穷于勒的怜悯,表达了作者对弱者的同情,对真情的呼唤和期待。

课文主旨

课堂小结

一、小说围绕菲利普夫妇对于勒态度的变化,讲述了一个曲折的故事。试根据下面的提示,从不同角度梳理课文的故事情节。

教材课后习题

开端→发展→高潮→结局(情节)

原因→结果(逻辑)

期待→破灭(心理)

悬念→结局(技巧)

菲利普一家因于勒的挥霍更加贫困→菲利普一家等待在美洲发财的于勒归来解困→在船上发现于勒破产成了穷光蛋→菲利普夫妇弃他而去(情节)

菲利普一家生活艰辛,对于勒充满期待→发现于勒成了穷光蛋的真相,幻梦破灭,遂弃他而去(逻辑)

菲利普一家听到于勒发财的消息,急切期待他归来解困→发现于勒已成为又老又穷的水手,又急又气,害怕背上包袱,明知对方身份却不相认(心理)

菲利普一家苦苦等待于勒归来,为什么 →于勒在海外发财了,一家人盼他回来解困→在船上巧遇一个与于勒相貌相似的水手,他是谁?→原来就是破产的于勒,一家人希望破灭,失望而归(技巧)

二、于勒是一个什么样的人?请依据小说内容和你自己的理解,与同学交流。

菲利普夫妇或者说“社会”眼中的于勒。早年荒唐败家,成为“败家子“,后来经营致富,希望“赔偿”,并由于这点儿善意,一下子成了“正直”“有良心”的人,仿佛成为救世主,最后又老又穷时被摒弃,成为菲利普夫人口中的“流氓”。

真实的于勒。这只在“我”的眼中,呈现了他最后的面貌:“衣服褴褛”“又老又脏,满脸皱纹”“满脸愁容,狼狈不填”。

这两个层面的对比,富含深意。以菲利普夫妇为代表的社会,只是以金钱为基准判断一个人的“好”与“坏”,反倒是“我”这样一个涉世不深、天性正直善良的少年,却能抛开这些,直面事情的本质:船上的于勒是一个十分可怜的穷人,是自己家的亲人。这其中蕴含着作者对社会的深刻批判和对人性的期望。

三 这篇小说是以若瑟夫回忆少年时代往事的角度来叙述故事的。这样写有什么好处 不妨试着变换一下叙事视角,体会一下有什么不同。

第一问:小说以第一人称回忆往事的角度来讲述故事,既有利于拉开适当的距离,为小说思想主题的展开留下空间,同时也有利于安排情节的曲折变化,避免多余的解释说明。

第二问:若变化叙事视角,可以以旁观者的身份用第三人称讲述故事。这样,读者只是被动地接受故事,可能会怀疑叙事的真实性。也可以以于勒的视角讲述故事,这样可以直接描写于勒的心理,但在揭示主题的深度上会打折扣。

四 联系上下文,揣摩下边句子的含义(括号里的问题可作参考)。

1.唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!(这句话体现了人物怎样的心理 )

2.我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔。”(这一句中有三次同义反复,为什么 )

3.我们回来的时候改乘圣玛洛船,以免再遇见他。(“以免再遇见他”给你什么样的感受)

1.这句话直接的含义是对于勒回来的期待。叹词“唉”,还有句中的“竟”“多么”等词语,起强调语气的作用。父亲为什么会如此期待于勒呢 并不是因为于勒是自己的的亲弟弟,主要还是希望于勒能带来财富,让一家人过上富裕的生活,这里既表现了菲利普的势利,也写出了这一家人现实生活的艰难,表现了小人物的辛酸。

2.“我”默念的话语中“我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔”,从人物关系上看,“我的叔叔”也就是“父亲的弟弟”,意思没有什么不同,这是作者有意安排的语义上的重复。但是,从排列的顺序分析,作者是很具匠心的,最后写“我的亲叔叔”,其中一个“亲”字,反映了“我”对处于贫困的于勒叔叔的深切同情和对父母六亲不认的困惑、苦闷及不满,饱含讽刺意味。“我”的这三种称呼的顺

序和菲利普夫妇对于勒称呼的顺序形成了鲜明对比,突出了菲利普夫妇的形象特点。

3.“以免”表现了菲利普夫妇对于勒恐避之唯恐不及的心态,暗含着作者的讽刺。

五、想象一下,假如菲利普夫妇在船上发现已经成为百万富翁的于勒,他们会有怎样的表现呢?试写一个300字左右的片段。

引出矛盾——盼于勒——开端(1—4)

插叙往事——夸于勒——发展(5—19)

中心事件

(20—49)

船上发现于勒(20—31)

证实于勒身份(32—38)

给于勒叔叔钱(39—48)

回程避开于勒(49)

高潮

遇于勒

结局

躲于勒

板书设计

课堂小结

统编版·语文·九年级上册

16 我的叔叔于勒

莫泊桑(1850—1893),19世纪后半叶法国著名的批判现实主义小说家。

他和美国的欧·亨利、俄国的契诃夫并称“世界三大短篇小说巨匠”。

1880年,短篇小说《羊脂球》问世,轰动法国文坛。

主要作品有长篇小说《一生》和《漂亮朋友》,短篇小说《两个朋友》《项链》

走近作者

必备知识

创作风格:

①重视谋篇布局,情节引人入胜

②善于用洗练的笔墨揭示人物内心世界,塑造众多人物形象

19世纪后半期,当时的法国资产阶级和小资产阶级的矛盾日益尖锐激烈,小资产阶级贫困破产已成为普遍的社会问题。一部分不甘心破产的小资产阶级纷纷踏上了漂洋过海的险途,企望在美洲、亚洲甚至非洲闯出一条大发横财的生路,梦想着有朝一日腰缠万贯荣归故里。本篇小说就是在这样的社会背景下写出来的。

创作背景

必备知识

拮据 :手头紧,经济状况不好。

与日俱增:随着时间的推移而不断增长。

十拿九稳:形容很有把握。

文雅:(言谈、举止)温和有礼,不粗俗。

煞白:面色极白,没有血色。

张皇:惊慌,慌张。

狼狈:形容困苦或受窘的样子。

诧异:觉得十分奇怪、十分惊讶。

词义理解

必记字词

请同学们初读课文,并在课本上做好批注。体会小说的叙事技巧,思考这篇文章的思想感情。

1.划分文章层次。

2.写出自己觉得不理解的问题。

3.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

自主学习

初读课文

划分层次

初读课文

第一部分(1-4)

故事开端。写菲利普一家人盼望于勒归来。

第二部分(5-19)

故事的发展,插叙旧事,采用对比手法,概括介绍了于勒去美洲前后贫富不同的情况及菲利普夫妇相应的不同的态度和看法。

第三部分(20-49)

故事的高潮和结局。写菲利普一家巧遇于勒又躲开于勒。

1.这篇小说写了一件什么事?

这篇小说写了一个法国小市民家庭的日常生活。作者运用对比的手法,充分描绘了菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度。

初读课文

通过初读课文,回答下列问题。

品读第一、二部分

2.阅读课文,找出菲利普夫妇对于勒的不同称呼,想一想:为什么会有这样的变化?

课文中菲利普夫妇对于勒的称呼有:坏蛋、流氓、无赖;正直的人、有良心的人、好心的于勒、一个有办法的人;小子、家伙、贼、讨饭的、流氓。他们对于勒的称呼是随着于勒的钱财的变化而变化的。

3.以“___于勒”为格式,梳理文章的故事情节。

盼于勒

夸于勒

遇于勒

躲于勒

1

2

3

4

精读课文

品读第一、二部分

我小时候,家在哈佛尔,并不是有钱的人家,也就是刚刚够生活罢了。我父亲做着事,很晚才从办公室回来,挣的钱不多。我有两个姐姐。

交代家人生活的窘境——家底薄、收入少,为下文情节围绕“钱”展开埋下伏笔

我母亲对我们的拮据生活感到非常痛苦。那时家里样样都要节省,有人请吃饭是从来不敢答应的,以免回请;买日用品也是常常买减价的,买拍卖的底货;姐姐的长袍是自己做的,买15个铜子一米的花边,常常要在价钱上计较半天。

通过几件生活琐事,点出了菲利普一家窘迫、贫困的现状

可是每星期日,我们都要衣冠整齐地到海边栈桥上去散步。那时候,只要一看见从远方回来的大海船进口来,父亲总要说他那句永不变更的话:“唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”

强调菲利普盼望于勒归来的急切心情

行程固定,郑重其事,都是为了迎接于勒归来

菲利普夫妇一家为什么盼望于勒回来?

菲利普一家生活十分拮据,不仅“样样都要节省”,甚至连女儿都嫁不出去。但是,当他们知道以前被视为“全家的恐怖”的于勒在美洲发了财,并准备回到故乡,和哥哥一家“一起快活地过日子”后,一家人朝思暮想,眼巴巴地盼望于勒归来。

父亲的弟弟于勒叔叔,那时候是全家唯一的希望,在这以前则是全家的恐怖。

“希望”“恐怖”对比强烈,构成悬念

据说他当初行为不正,糟蹋钱。在穷人家,这是最大的罪恶。在有钱的人家,一个人好玩乐无非算作糊涂荒唐,大家笑嘻嘻地称他一声"花花公子"。在生活困难的人家,一个人要是逼得父母动老本,那就是坏蛋,就是流氓,就是无赖了。于勒叔叔把自己应得的部分遗产吃得一干二净之后,还大大占用了我父亲应得的那一部分。

排比,突出了于勒在人们心中的恶劣形象

菲利普夫妇痛恨于勒的最根本原因

……于勒,大家都认为分文不值的于勒,一下子成了正直的人,有良心的人。

“一下子”突出反差大,极具讽刺意味

“正直的人”“有良心的人”与前文“坏蛋”“流氓”“无赖”形成了鲜明对比。评价的变化流露出人性的势利、丑陋

“信”在小说中起什么作用?

这两封信,是故事发展的引线和催化剂,它们神奇地改变了于勒在菲利普夫妇心目中的印象。特别是第二封信成了菲利普家的“福音书”,“有机会就要拿出来念”,这封信还促成了菲利普二女儿的婚事,推动情节进一步发展。

围绕这两封信,更突出地表现了菲利普夫妇自私、虚荣、唯利是图的性格特征,揭示了整个社会的风气,二姐夫的下决心求婚就是一个例子。所以,它对刻画人物、表现主题都有重要的作用。

这两封信也表明了于勒并非薄情寡义之人。

而“也许要好几年不给你写信”“我发了财就会回阿勒弗尔的”等句,则暗示于勒可能在经济上已经出现问题,也为下文于勒落魄后不肯回来埋下伏笔。

文章中关于于勒去美洲前后的情况,是运用什么叙述顺序交代的?有什么作用?

插叙。介绍于勒的经历,交代了事情的前因后果;既丰富了于勒的形象,也突出菲利普一家盼望于勒归来的急切心情,为情节的发展做铺垫。

果然,10年之久,于勒叔叔没再来信。可是父亲的希望却与日俱增。母亲也常常说:“只要这个好心的于勒一回来,我们的境况就不同了。他可真算得一个有办法的人。”

盼望于勒回来其实是盼望用于勒的钱来改善自家生活。凸显了菲利普夫妇的自私,为后文他们态度的转变埋下伏笔。

于是每星期日,一看见大轮船喷着黑烟从天边驶过来,父亲总是重复他那句永不变更的话: "唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!"

重复这句话,既表达了菲利普夫妇盼望于勒早日归来急切的内心,同时也在结构上照应上文,加深了读者的印象。

那时候大家简直好象马上就会看见他挥着手帕喊着:“喂!菲利普!”

极力渲染菲利普一家望眼欲穿的心情,为后文态度转变做下铺垫

对于叔叔回国这桩十拿九稳的事,大家还拟定了上千种计划,甚至计划到要用这位叔叔的钱置一所别墅。我不敢肯定父亲对于这个计划是不是进行了商谈。

漫画式夸张手法,展现了菲利普夫妇对金钱的渴望,突出人物的可笑可鄙。

终于有一个看中二姐的人上门来了。他是公务员,没有什么钱,但是诚实可靠。我总认为这个青年之所以不再迟疑而下决心求婚,是因为有一天晚上我们给他看了于勒叔叔的信。

青年看中的是于勒的金钱。在当时的社会环境中,爱情也是以金钱为基础的。

反讽

我们上了轮船,离开栈桥,在一片平静的好似绿色大理石桌面的海上驶向远处。

比喻,形象生动地描绘了海上景色的明丽,烘托了人物快活而骄傲的心情。

品读第三部分

衣衫褴褛的老水手,是于勒第一次正式出场的形象。表现出了于勒生活的贫困、处境的艰难。

一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎,递给两位先生,再由他们递给两位太太。

这里运用了细节描写。这处细节描写极为形象地写出了两位太太吃法的文雅,也正是这种文雅的吃法打动了爱慕虚荣的菲利普,为下文他故作高雅,主动邀请妻子、女儿吃牡蛎,并发现于勒做铺垫。

“她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,牡蛎壳扔到海里。”两位打扮得很漂亮的太太吃牡蛎这一细节有什么作用?

母亲有点迟疑不决,她怕花钱;但是两个姐姐赞成。母亲于是很不痛快地说:"我怕伤胃,你只给孩子们买几个好了,可别太多,吃多了要生病的。"然后转过身对着我,又说:"至于若瑟夫,他用不着吃这种东西,别把男孩子惯坏了。"

菲利普夫人的话冠冕堂皇,既爱惜自己身体又关心他人,既疼爱孩子又注重教育。实际上是为了顾全面子、节省开支。

精打细算 爱慕虚荣

我只好留在母亲身边,觉得这种不同的待遇十分不公道。我一直盯着父亲,看他郑重其事地带着两个女儿和女婿向那个衣服褴褛的年老水手走去。

“郑重其事”大词小用,体现出小人物的可笑可怜

符合小孩子的心理

我父亲突然好象不安起来,他向旁边走了几步,瞪着眼看了看挤在卖牡蛎的身边的女儿女婿,就赶紧向我们走来,他的脸色十分苍白,两只眼也跟寻常不一样。他低声对我母亲说:"真奇怪!这个卖牡蛎的怎么这样像于勒?"

神态、动作、语言描写。菲利普发现老水手是于勒之后紧张、惶恐。

父亲说:“就......就是我的弟弟呀。......如果我不知道他现在是在美洲,有很好的地位,我真会以为就是他哩。”

句中的省略号,表明菲利普说话已经结结巴巴,这再次体现了他内心的惊恐。

我母亲也怕起来了,吞吞吐吐地说:“你疯了!既然你知道不是他,为什么这样胡说八道?”

菲利普夫人依然渴望着于勒的钱,不愿相信这个消息是真的。

菲利普夫人不敢相信丈夫的话,害怕老水手就是于勒的恐慌心理。

母亲站起来去找她两个女儿。我也端详了一下那个人。他又老又脏,满脸皱纹,眼光始终不离开他手里干的活儿。

外貌描写。充分表明于勒历经沧桑、极为穷困潦倒。

暗示了“我”对于勒含有关注与同情,照应后文

母亲回来了。我看出她在哆嗦。

菲利普夫人确认真相后非常恐慌,也表明了她美梦破灭后的绝望。

父亲客客气气地和船长搭上话,一面恭维,一面打听有关他职业上的事情,例如哲尔赛是否重要,有何出产,人口多少,风俗习惯怎样,土地性质怎样等等。后来谈到我们搭乘的这只“特快号”,随即谈到全船的船员。

菲利普急于打听,又怕露出破绽而不敢直接问。这表明了他的世故、圆滑。

最后我父亲终于说:"您船上有一个卖牡蛎的,那个人倒很有趣。您知道点儿这个家伙的底细吗?"

“这个家伙”带有不屑与不在意,菲利普以此掩饰自己的真实目的,避免船长怀疑自己与卖牡蛎的有关系。

我父亲脸色早已煞白,两眼呆直,哑着嗓子说:“啊!啊!原来如此……如此……我早就看出来了!……谢谢您,船长。”分析这句话中省略号的作用。

此处的菲利普神态异常,多处省略号可以看出他惊慌失措,说话语无伦次的状态,形象生动地体现了他内心的极度恐慌,虚荣、势利、自私的个性跃然纸上。

母亲赶紧对他说:"你先坐下吧!别叫他们看出来。"

他坐在长凳上,结结巴巴地说:"是他,真是他!"然后他就问:"咱们怎么办呢?"母亲马上回答道:"应该把孩子们领开。若瑟夫既然已经知道,就让他去把他们找回来。最要留心的是别叫咱们女婿起疑心。"

菲利普夫人反应迅速,表现了她的精明、泼辣

父亲突然很狼狈,低声嘟哝着:"出大乱子了!"

母亲突然很暴怒起来,说:"我就知道这个贼是不会有出息的,早晚会回来重新拖累我们的。现在把钱交给若瑟夫,叫他去把牡蛎钱付清。已经够倒楣的了,要是被那个讨饭的认出来,这船上可就热闹了。咱们到那头去,注意别叫那人挨近我们!"

神态、语言描写。菲利普确认事实后不知所措、

失魂落魄。

新仇旧恨一起发作。

罔顾亲情、唯利是图、自私冷漠

我看了看他的手,那是一只满是皱痕的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张又老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。

外貌描写。准确表现出于勒此时的穷困潦倒,暗示出他的不幸遭遇,极力渲染他的悲惨境地。

“我心里默念道:‘这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。’”这三种称呼有什么深刻含义?

“我”默念的话语中“我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔”,从人物关系上看,“我的叔叔”也就是“父亲的弟弟”,意思没有什么不同,这是作者有意安排的语义上的重复,意在强调这几人之间的亲戚关系。

最后写“我的亲叔叔”,其中一个“亲”字,反映了“我”对处于贫困的于勒叔叔的深切同情和对父母六亲不认的困惑、苦闷及不满,饱含讽刺意味。

但是,从排列的顺序分析,作者是很具匠心的,最后写“我的亲叔叔”,其中一个“亲”字,反映了“我”对处于贫困的于勒叔叔的深切同情和对父母六亲不认的困惑、苦闷及不满,饱含讽刺意味。

“我”的这三种称呼的顺序和菲利普夫妇对于勒称呼的顺序形成了鲜明对比,突出了不同人物的形象特点。

“我”:善良、纯真

菲利普夫妇:自私、冷酷

“我给了他10个铜子的小费。他赶紧谢我:‘上帝保佑您,我的年轻的先生!’”这个细节,是多余的吗?

不多余。给于勒叔叔小费,表明“我”是一个善良、纯真、富有同情心的人,与菲利普夫妇的自私、冷酷形成对比,在“我”这个人身上寄托了作者对社会的希望。

原著的开头和结尾是这样的:

开头:一个白胡子穷老头儿向我们乞讨小钱,我的同伴若瑟夫·达佛朗司竟给了他五法郎的一个银币。我觉得很奇怪,他于是对我说:这个穷汉使我回想起一桩故事,这故事,我一直记着不忘的,我这就讲给您听。事情是这样的……

结尾:以后您还会看见我有时候要拿一个五法郎的银币给这些流浪汉,其缘故就在此。

我母亲吓了一跳,直望着我说:“你简直是疯了!拿10个铜子给这个人,给这个流氓!”

称呼变成“流氓”,母亲对于勒越想越恨,入木三分地刻画出母亲自私冷酷、唯利是图的特点。

在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。那就是哲尔赛岛了。

这一段是自然环境描写,描绘了天边远处的景象,烘托了人物内心沮丧的心情,与刚上船时人物喜悦的心情形成强烈对比。

“我们回来的时候改乘圣玛洛船,以免再遇见他。”

这一段有什么作用?

内容上,本段写一家人躲避于勒,与开头的企盼于勒形成对比,体现了世态炎凉,暗示了文章主旨。结构上,与开头盼于勒相照应,收束全文。

本篇文章的情节按照

开端(盼于勒)——发展(夸于勒)——

高潮(遇于勒)——结局(躲于勒)结构开展。

情节梳理

分析讨论

精读课文

整体归纳探究

1.在《我的叔叔于勒》这篇课文中,主人公是谁?

(1)一般认为主人公是菲利普夫妇。从构思看,小说以“我”为叙事主体贯串全篇,详写菲利普夫妇对于勒的态度变化,于勒只是暗线,文中多为虚写和略写。从主题看,小说的主旨往往通过主要人物的活动来体现。这篇小说旨在嘲讽和批判拜金主义,

而菲利普夫妇对于勒态度的前后变化,正是拜金主义的生动体现,也含着作者的嘲讽和批判。

(2)也有人认为主人公是于勒。从中心看,于勒是占据主导地位的中心人物,作者以于勒的遭遇形象地揭示了资本主义社会人的价值观和人之间关系的本质——金钱。从情节看,小说中的矛盾冲突和

故事情节是紧紧围绕于勒展开的。从构思看,菲利普夫妇确实是在幕前表演,但他们的一举一动都是围绕“于勒”展开的,他们只是幕前的“小丑”而已,于勒恰恰处在表现中心的地位。

2.菲利普夫妇的人物性格是怎样的?

菲利普是一个虚荣、势利、自私、贪婪的小市民。他刻意模仿上层人物,渴望爬到上流社会。这就决定了他接人待物的基本态度:一切以金钱为转移。于是,面对亲弟弟于勒“挥霍家产──经商发财──衰败穷困”的三度起落浮沉,菲利普采取了

“惧怕憎恨──奉为福星──深恶痛绝”的三种不同态度。

菲利普太太克拉丽丝除了表现出和丈夫一样的小市民阶层的共性外,她还具有精细、刻薄、泼辣的个性。

3.关于本篇小说的主题,不同的人有不同的理解,请谈谈你的看法。

观点一:我认为,本文的主题是揭示资本主义社会中异化的人与人之间的关系。在资本主义社会里,拜金主义无孔不入,甚至主宰了人的生活和心灵。菲利普为什么不肯和亲弟弟相认?因为金钱。小说艺术地反映了资本主义社会金钱主宰一切的现实。

观点二:我认为,本文的主题是表现小人物的辛酸。菲利普夫妇生活拮据,连去一次毫不起眼的小海岛旅游一次,都让全家人感到“快活而骄傲”。因此,他们不能不把改善经济状况视作生活的目标。发了财的于勒无疑成了他们生活的希望;而曾经大大占用了父亲的遗产,如今又沦为穷光蛋的于勒自然成了他们的累赘。所以,菲利普夫妇对于勒的态度变化,并非他们天生势利,而是反映了底层小市民生活的辛酸。

观点三:我认为,本文的主题是讽刺资本主义社会人们的虚荣。小说一开始交代了菲利普一家的窘迫境况和社会地位,可是他们每星期日都要衣冠整齐地去海边散步,这就初步显现了他们爱慕虚荣、死要面子的性格特征。接着作者通过几件琐事描绘菲利普夫妇虚荣得近似滑稽的丑态,也正是这种强烈的虚荣心使得他们连多看落魄的于勒一眼的勇气都没有。所以,文章凸现的是讽刺虚荣这一主题。

4.纵观整篇文章,在写作手法上有哪些特色?

①叙事艺术高超,情节曲折

小说用“我”回忆往事的方式讲述故事,通过菲利普夫妇的几次态度变化来表现主题,叙事艺术十分高超。

另外,小说的情节跌宕起伏,曲折有致。文章先渲染于勒在一家人心中的至高地位;接着插叙于勒旧事;然后笔锋一转,写菲利普一家外出旅行,故事发展得以舒缓;之后故事奇峰突起,菲利普夫妇发现了穷水手于勒,急忙逃离,回程还换船避开。全文情节有起有伏,有张有弛,引人入胜。

②描写方法多样,人物鲜明

小说通过对人物的语言、动作、神态等的细节描写,揭示人物内心世界,展现人物形象特点。如菲利普夫妇在船上确定穷水手是于勒的时候,菲利普“脸色早已煞白,两眼呆直”的神态、“结结巴巴”的语言,菲利普夫人暴怒时的语言,等等,都惟妙惟肖地反映了人物恐慌的心理以及势利、冷酷的形象。

本文通过描述菲利普夫妇因为于勒贫富变化而呈现的不同态度,刻画了菲利普夫妇势利冷酷、虚伪自私的人物特征,形象而又深刻地揭示了金钱至上的资本主义社会中人与人之间的冷漠关系。同时,也通过写若瑟夫对穷于勒的怜悯,表达了作者对弱者的同情,对真情的呼唤和期待。

课文主旨

课堂小结

一、小说围绕菲利普夫妇对于勒态度的变化,讲述了一个曲折的故事。试根据下面的提示,从不同角度梳理课文的故事情节。

教材课后习题

开端→发展→高潮→结局(情节)

原因→结果(逻辑)

期待→破灭(心理)

悬念→结局(技巧)

菲利普一家因于勒的挥霍更加贫困→菲利普一家等待在美洲发财的于勒归来解困→在船上发现于勒破产成了穷光蛋→菲利普夫妇弃他而去(情节)

菲利普一家生活艰辛,对于勒充满期待→发现于勒成了穷光蛋的真相,幻梦破灭,遂弃他而去(逻辑)

菲利普一家听到于勒发财的消息,急切期待他归来解困→发现于勒已成为又老又穷的水手,又急又气,害怕背上包袱,明知对方身份却不相认(心理)

菲利普一家苦苦等待于勒归来,为什么 →于勒在海外发财了,一家人盼他回来解困→在船上巧遇一个与于勒相貌相似的水手,他是谁?→原来就是破产的于勒,一家人希望破灭,失望而归(技巧)

二、于勒是一个什么样的人?请依据小说内容和你自己的理解,与同学交流。

菲利普夫妇或者说“社会”眼中的于勒。早年荒唐败家,成为“败家子“,后来经营致富,希望“赔偿”,并由于这点儿善意,一下子成了“正直”“有良心”的人,仿佛成为救世主,最后又老又穷时被摒弃,成为菲利普夫人口中的“流氓”。

真实的于勒。这只在“我”的眼中,呈现了他最后的面貌:“衣服褴褛”“又老又脏,满脸皱纹”“满脸愁容,狼狈不填”。

这两个层面的对比,富含深意。以菲利普夫妇为代表的社会,只是以金钱为基准判断一个人的“好”与“坏”,反倒是“我”这样一个涉世不深、天性正直善良的少年,却能抛开这些,直面事情的本质:船上的于勒是一个十分可怜的穷人,是自己家的亲人。这其中蕴含着作者对社会的深刻批判和对人性的期望。

三 这篇小说是以若瑟夫回忆少年时代往事的角度来叙述故事的。这样写有什么好处 不妨试着变换一下叙事视角,体会一下有什么不同。

第一问:小说以第一人称回忆往事的角度来讲述故事,既有利于拉开适当的距离,为小说思想主题的展开留下空间,同时也有利于安排情节的曲折变化,避免多余的解释说明。

第二问:若变化叙事视角,可以以旁观者的身份用第三人称讲述故事。这样,读者只是被动地接受故事,可能会怀疑叙事的真实性。也可以以于勒的视角讲述故事,这样可以直接描写于勒的心理,但在揭示主题的深度上会打折扣。

四 联系上下文,揣摩下边句子的含义(括号里的问题可作参考)。

1.唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!(这句话体现了人物怎样的心理 )

2.我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔。”(这一句中有三次同义反复,为什么 )

3.我们回来的时候改乘圣玛洛船,以免再遇见他。(“以免再遇见他”给你什么样的感受)

1.这句话直接的含义是对于勒回来的期待。叹词“唉”,还有句中的“竟”“多么”等词语,起强调语气的作用。父亲为什么会如此期待于勒呢 并不是因为于勒是自己的的亲弟弟,主要还是希望于勒能带来财富,让一家人过上富裕的生活,这里既表现了菲利普的势利,也写出了这一家人现实生活的艰难,表现了小人物的辛酸。

2.“我”默念的话语中“我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔”,从人物关系上看,“我的叔叔”也就是“父亲的弟弟”,意思没有什么不同,这是作者有意安排的语义上的重复。但是,从排列的顺序分析,作者是很具匠心的,最后写“我的亲叔叔”,其中一个“亲”字,反映了“我”对处于贫困的于勒叔叔的深切同情和对父母六亲不认的困惑、苦闷及不满,饱含讽刺意味。“我”的这三种称呼的顺

序和菲利普夫妇对于勒称呼的顺序形成了鲜明对比,突出了菲利普夫妇的形象特点。

3.“以免”表现了菲利普夫妇对于勒恐避之唯恐不及的心态,暗含着作者的讽刺。

五、想象一下,假如菲利普夫妇在船上发现已经成为百万富翁的于勒,他们会有怎样的表现呢?试写一个300字左右的片段。

引出矛盾——盼于勒——开端(1—4)

插叙往事——夸于勒——发展(5—19)

中心事件

(20—49)

船上发现于勒(20—31)

证实于勒身份(32—38)

给于勒叔叔钱(39—48)

回程避开于勒(49)

高潮

遇于勒

结局

躲于勒

板书设计

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)