24 唐诗三首《石壕吏》课件

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

世上疮痰,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜-郭沫若 草堂留后世,话圣著千秋。 -朱德

满眼河山,大地早非唐李有; 一腔君国,苹堂犹是

杜陵春。 -成都草堂对联

叫嚣隳突吏何怒

牺牲幽咽民何苦

杜 甫

石壕吏

1.反复诵读感知诗歌的内容

2.通过朗读与体会,深入了解战乱给人民带来的苦难 3.感受诗人忧国忧民的情怀

杜甫(公元712 - 770),字子美,

诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。

他是唐代伟大的_现实主义_诗人,他的诗 篇象一面镜子,广泛而深刻地反映了"安史 之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面 貌。他的诗歌被公认为“诗 史”,他本人 也被看做一代宗师,被尊称为"诗 圣"

以诗话境,以苦话圣

走进诗人

公元758年的冬天,大唐帝国正经历着 一 场前所未有的浩劫 — — 安史之乱。这 场由安禄山和史思明引发的叛乱,如同一场狂风暴雨,席卷了整个中原。唐军在邺城(今河 南安阳)围攻安庆绪,胜利似乎触手可及。然而,史思明的援军如同一道闪电,划破了唐军 的胜利梦,使得唐军在两面夹击下全线崩溃,郭子仪等将领不得不退守河阳(今河南 孟 州 ) , 四处抽丁补充兵力。就在这样的背景下,杜甫,从洛阳出发,踏上了前往华州的路途。他历 经新安、石壕、潼关等地, 一 路上所见所闻,无不是战火纷飞、生灵涂炭的景象 。 他的心,被这 一 路上的哀鸿遍野、民不聊生深深触动。

《 新安吏 》 《 潼关吏 》 《 石壕吏 》

《 新婚别 》 《 垂老别 》

《 无家别 》

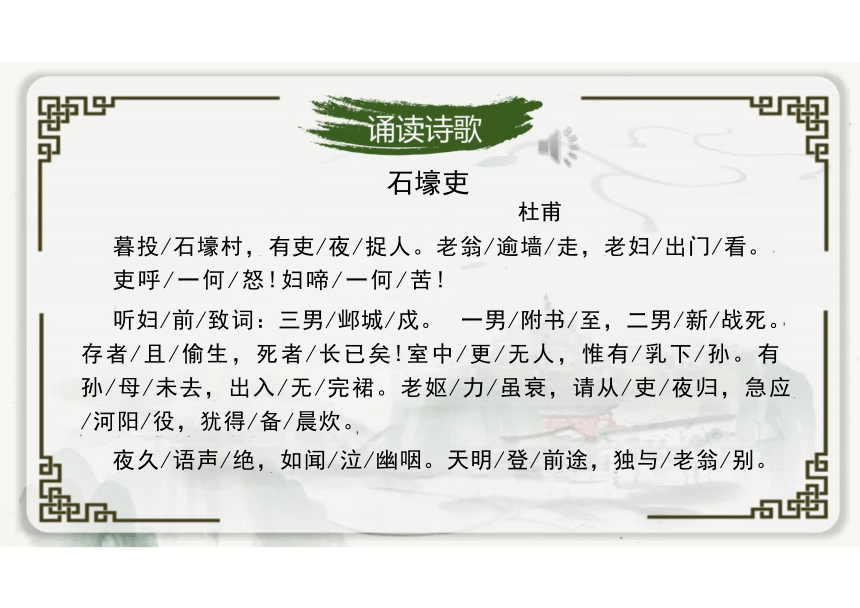

石壕吏

杜甫

暮投/石壕村,有吏/夜/捉人。老翁/逾墙/走,老妇/出门/看。 吏呼/一何/怒!妇啼/一何/苦!

听妇/前/致词:三男/邺城/戍。 一男/附书/至,二男/新/战死。 存者/且/偷生,死者/长已矣!室中/更/无人,惟有/乳下/孙。有 孙/母/未去,出入/无/完裙。老妪/力/虽衰,请从/吏/夜归,急应 /河阳/役,犹得/备/晨炊。

夜久/语声/绝,如闻/泣/幽咽。天明/登/前途,独与/老翁/别。

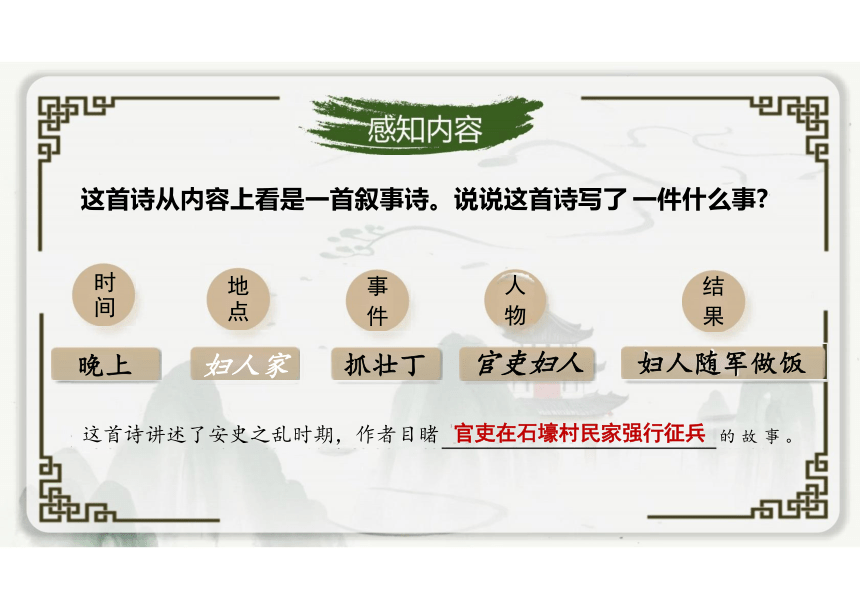

这首诗讲述了安史之乱时期,作者目睹 官吏在石壕村民家强行征兵 的 故 事 。

这首诗从内容上看是一首叙事诗。说说这首诗写了 一件什么事

妇人随军做饭

官吏妇人

时间

地点

事 件

结 果

妇人家

晚上

抓壮丁

人 物

请画出表示时间的词语,理清写作顺序,找到叙事线索。

暮 ——投 宿——有吏夜捉人

夜久 请从吏夜归

天明——启 程—— 独与老翁别

线索:诗人的行踪

夜 ——住 宿—— 听妇前致词

时 间 顺 序

人物出场各自态度反应如何 有何作用

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

强 调

吏出场的态

度和反应

两个“一何”

品妇之苦

妇出场的态度 和反应

对 比

三男邺城戍。 一男附书至,二男新 战死。存者且偷生,死者长已矣。

三男二死,丧子之苦

室中更无人,惟有乳下孙。 有孙母未去,出入无完裙。

家境困难,困窘之苦

老妪力虽衰,请从吏夜归。 急应河阳役,犹得备晨炊。

晚景凄凉应征之苦

品妇之苦

苦 老妇人“苦”在何处

就诗文来看,主体是老妇,为何诗名《石壕吏》,而非《石壕妇》

藏 问 于 答是古典诗词中常用的手法,也叫寓问于答,

最通俗的解释应该是省去问话,问从答知。

明写老妇,暗写差役。

请根据老妇“致辞”的内容,设想出差吏的问话。

石 壕 吏 :汝家有男丁否

老妪:三男邺城戍。 一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长 已矣!

石壕吏 :尚有他人否

老妪:室中更无人。

石壕吏:何人室内啼

老妪:惟有乳下孙。

石壕吏:令其母来

老 妪 :必要交一人

有孙母未去,出入无完裙。

石壕吏:老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。

为老妇一家而哭

为天下百姓而哭

表现了作者忧国忧民的思想感情

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

1.表明差役凶狠残暴,老妇凄凉苦楚的句子是:

吏呼一何怒 妇啼一何苦

2.写老妇为保家庭,自请应役的句子是:

老妪力虽衰,二男新战死 , 急应河阳役 犹得备晨炊 O

3.表明家无男丁,凄婉可怜的诗句是:

室中更无人 惟有乳下孙。

4.表明战争惨烈的句子:一男附书至, 请从吏夜归。

5.暗示老妇被抓走的句子是:天明登前途, 独与老翁别。

全诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露

封建统治者的凶狠残暴 ,反映了唐代“安史之乱”引起的战争 给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人 对劳动人民的同情

评:《石壕吏》以其简洁、洗炼的笔墨,在较短的篇幅内,在惊 人的广度与深度上反映了生活中的矛盾与冲突,展现了诗人对人 民忍辱负重爱国精神的赞许,是十分难能可贵的。

世上疮痰,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜-郭沫若 草堂留后世,话圣著千秋。 -朱德

满眼河山,大地早非唐李有; 一腔君国,苹堂犹是

杜陵春。 -成都草堂对联

叫嚣隳突吏何怒

牺牲幽咽民何苦

杜 甫

石壕吏

1.反复诵读感知诗歌的内容

2.通过朗读与体会,深入了解战乱给人民带来的苦难 3.感受诗人忧国忧民的情怀

杜甫(公元712 - 770),字子美,

诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。

他是唐代伟大的_现实主义_诗人,他的诗 篇象一面镜子,广泛而深刻地反映了"安史 之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面 貌。他的诗歌被公认为“诗 史”,他本人 也被看做一代宗师,被尊称为"诗 圣"

以诗话境,以苦话圣

走进诗人

公元758年的冬天,大唐帝国正经历着 一 场前所未有的浩劫 — — 安史之乱。这 场由安禄山和史思明引发的叛乱,如同一场狂风暴雨,席卷了整个中原。唐军在邺城(今河 南安阳)围攻安庆绪,胜利似乎触手可及。然而,史思明的援军如同一道闪电,划破了唐军 的胜利梦,使得唐军在两面夹击下全线崩溃,郭子仪等将领不得不退守河阳(今河南 孟 州 ) , 四处抽丁补充兵力。就在这样的背景下,杜甫,从洛阳出发,踏上了前往华州的路途。他历 经新安、石壕、潼关等地, 一 路上所见所闻,无不是战火纷飞、生灵涂炭的景象 。 他的心,被这 一 路上的哀鸿遍野、民不聊生深深触动。

《 新安吏 》 《 潼关吏 》 《 石壕吏 》

《 新婚别 》 《 垂老别 》

《 无家别 》

石壕吏

杜甫

暮投/石壕村,有吏/夜/捉人。老翁/逾墙/走,老妇/出门/看。 吏呼/一何/怒!妇啼/一何/苦!

听妇/前/致词:三男/邺城/戍。 一男/附书/至,二男/新/战死。 存者/且/偷生,死者/长已矣!室中/更/无人,惟有/乳下/孙。有 孙/母/未去,出入/无/完裙。老妪/力/虽衰,请从/吏/夜归,急应 /河阳/役,犹得/备/晨炊。

夜久/语声/绝,如闻/泣/幽咽。天明/登/前途,独与/老翁/别。

这首诗讲述了安史之乱时期,作者目睹 官吏在石壕村民家强行征兵 的 故 事 。

这首诗从内容上看是一首叙事诗。说说这首诗写了 一件什么事

妇人随军做饭

官吏妇人

时间

地点

事 件

结 果

妇人家

晚上

抓壮丁

人 物

请画出表示时间的词语,理清写作顺序,找到叙事线索。

暮 ——投 宿——有吏夜捉人

夜久 请从吏夜归

天明——启 程—— 独与老翁别

线索:诗人的行踪

夜 ——住 宿—— 听妇前致词

时 间 顺 序

人物出场各自态度反应如何 有何作用

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

强 调

吏出场的态

度和反应

两个“一何”

品妇之苦

妇出场的态度 和反应

对 比

三男邺城戍。 一男附书至,二男新 战死。存者且偷生,死者长已矣。

三男二死,丧子之苦

室中更无人,惟有乳下孙。 有孙母未去,出入无完裙。

家境困难,困窘之苦

老妪力虽衰,请从吏夜归。 急应河阳役,犹得备晨炊。

晚景凄凉应征之苦

品妇之苦

苦 老妇人“苦”在何处

就诗文来看,主体是老妇,为何诗名《石壕吏》,而非《石壕妇》

藏 问 于 答是古典诗词中常用的手法,也叫寓问于答,

最通俗的解释应该是省去问话,问从答知。

明写老妇,暗写差役。

请根据老妇“致辞”的内容,设想出差吏的问话。

石 壕 吏 :汝家有男丁否

老妪:三男邺城戍。 一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长 已矣!

石壕吏 :尚有他人否

老妪:室中更无人。

石壕吏:何人室内啼

老妪:惟有乳下孙。

石壕吏:令其母来

老 妪 :必要交一人

有孙母未去,出入无完裙。

石壕吏:老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。

为老妇一家而哭

为天下百姓而哭

表现了作者忧国忧民的思想感情

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

1.表明差役凶狠残暴,老妇凄凉苦楚的句子是:

吏呼一何怒 妇啼一何苦

2.写老妇为保家庭,自请应役的句子是:

老妪力虽衰,二男新战死 , 急应河阳役 犹得备晨炊 O

3.表明家无男丁,凄婉可怜的诗句是:

室中更无人 惟有乳下孙。

4.表明战争惨烈的句子:一男附书至, 请从吏夜归。

5.暗示老妇被抓走的句子是:天明登前途, 独与老翁别。

全诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露

封建统治者的凶狠残暴 ,反映了唐代“安史之乱”引起的战争 给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人 对劳动人民的同情

评:《石壕吏》以其简洁、洗炼的笔墨,在较短的篇幅内,在惊 人的广度与深度上反映了生活中的矛盾与冲突,展现了诗人对人 民忍辱负重爱国精神的赞许,是十分难能可贵的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读