课件:第二专题《一个人的遭遇》(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 课件:第二专题《一个人的遭遇》(共44张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-11 08:03:23 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

撤离萨拉热窝

【苏联】肖洛霍夫

肖洛霍夫(1905-1984), 作家,生于顿河地区的一个磨坊主家庭,曾参加四年的卫国战争,期间遭受了家破人亡的悲剧,作品主要有长篇小说 ; 和 。

其中 获得1965年诺贝尔文学奖 ;小品文《考验》、短篇小说 《一个人的遭遇》开拓了战争文学的新领域。

苏联

《被开垦的处女地》、

《静静的顿河》

《静静的顿河》

字音字形

着想 梗概 如鲠在喉

哽咽 邂逅 狼吞虎咽

勋章 嗜好 狙击手

耽搁 胡诌 一撮盐

绞痛 吝啬 小雏儿

zhú o

gěng gài

gěng

gěng yè

xiè hòu

yàn

xūn

shì

jū

dān

zhōu

cuō

jiǎo

lìn sè

chú

1、《一个人的遭遇》中的“一个人” 指的是谁?

2、这个人都遭遇了哪些事情?

主人公:索科洛夫

主人公索科洛夫是个普通军人,但他在战争中的遭遇却具有广泛的代表性。

希特勒入侵苏联,给全体苏联人民造成的灾难是无法描述的。据说,经过四年的残酷战争,在苏联几乎没有一个家庭没有亲人牺牲,因此他们的餐桌上总有一个或不止一个位子家着,而空位子上仍摆着一副餐具,以表示没有忘记他们。这是一幅多么悲惨的景象!据说,苏联在战争中牺牲的人数达到两千七百万。当然,这个数字是否绝对正确也很难说,但肯定是一个可怕的数字。苏联人民在战争中牺牲如此惨重,这在人类历史上也是罕见的。

写作背景:

本文发表于1956年,当时卫国战争结束已经10年,战争结束时肖洛霍夫遇见过一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,构思成小说,即成本文。

熟悉课文前情梗概 :

十月革命爆发(1917年)17岁,参加红军

国内大饥荒 (1922年)父母去世

复员——务农——当工人——结婚生子

卫国战争爆发(1941年)41岁,应征入伍

(1942年)受伤被俘,智擒德军上校,回到队伍,成功逃亡。

……

正文部分:

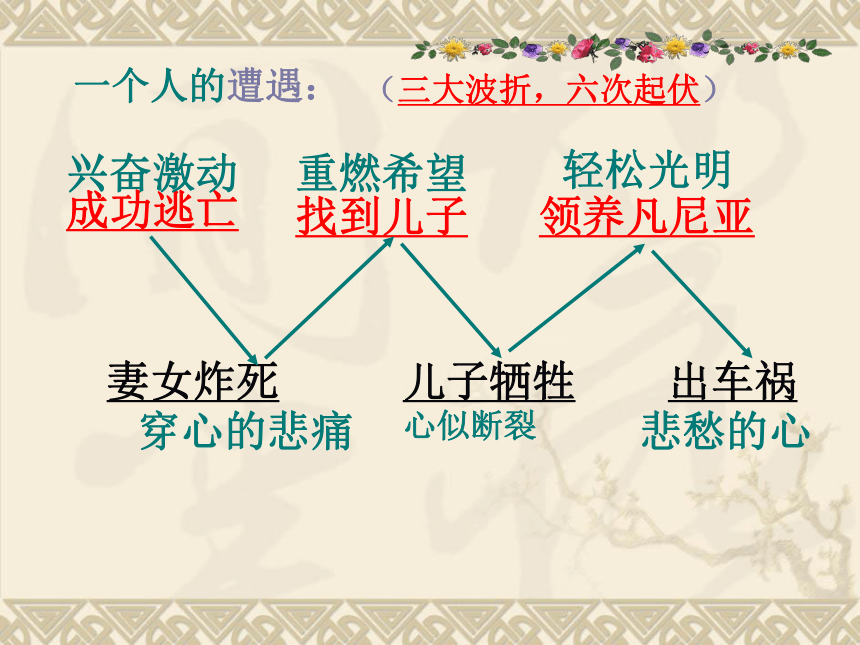

成功逃亡

妻女炸死

找到儿子

儿子牺牲

领养凡尼亚

出车祸

兴奋激动

重燃希望

穿心的悲痛

心似断裂

一个人的遭遇:

悲愁的心

(三大波折,六次起伏)

轻松光明

人物形象分析:

通过这一些经历,作者为我们塑造了一个怎样的人物形象?

(一)索科洛夫的形象:

他没有光彩夺目的外表,没有气壮山河的言论,甚至也没有轰轰列烈的事迹,他只是一个在战争中挺过来的普通人。

他身上有三种朴素无华而又珍贵

无比的东西:

坚毅、尊严与温情。

启示:战争是可怕的,它能摧毁一切——家庭、亲情、希望,但他不能毁灭的是人性的尊严,不能消灭的是对于幸福的永远的期待 。

人物形象分析:

(二)凡尼亚:

“爸爸在前线牺牲,妈妈炸死在车里”“ 从哪里来?不知道,不记得”他因为战争也变得失去父母,无依无靠。

——凡尼亚是一个天真纯洁、又历经战乱、饱尝人世沧桑的惹人怜爱的战争孤儿。

1、思考:凡尼亚是个什么人?他的遭遇怎样?

(孤儿)

外貌穿着:脏——眼睛如雨后黑夜的星星

动作神态:活泼——已经学会叹气

语言内容:年幼丧失亲人——包含孩子的纯真

思考:索科洛夫为什么和凡尼亚走到了一起?

凡尼亚孤儿的遭遇使得索科洛夫想到了自己,也是因为战争变成了孤家寡人,唤起了索科洛夫对这个孩子的同情和爱心,也唤起了他自己对亲情的渴望,所以收养了这个孩子。

课文主题思想分析:

1、思考:在战争中受害的仅仅是所科洛夫一个人么?题目中的“一个人”应该怎么解释?

——这“一个人”是苏联的全体,索科洛夫是无数受难的普通人中其中的一个代表,以个性反映了共性。一个人其实是整个民族,一个人的遭遇是整个民族的遭遇。

补充资料:

第二次世界大战使人类蒙受空前灾难。战火蔓延到40个国家,有56个国家参战。据不完全统计,战争中死亡者达5500万人,是历次战争中死亡人数最多的一次,死亡者中有一半是无辜的平民。

补充资料:

第一次世界大战的死亡人数(1914年8月——1918年11月):

军人857万人;平民830万人。

第二次世界大战的死亡人数(1939年9月——1945年8月):

军人1704万人;平民2453万人。

第二次世界大战中,前[苏联]:

动用军事力量2200万人;伤亡约3000万人(一半以上为平民)。

南京大屠杀(1937年12月13日):30万人。

战争

卫国战争时期的苏联战士

1941年6月德国法西斯兵临列宁格勒城下,开始了长达900天的围困。城内饿死近70万人。

1100万人死于集中营

青年被法西斯枪杀

纳粹德国贝尔森集中营

日军轰炸后的上海火车南站

文章写作的主题:

通过写一个极其普通的从卫国战争中挺过来的苏联战士的不幸遭遇,真实再现了第二次世界大战给苏联普通人带来的悲剧性命运,反映了德国侵略者给苏联人民带来的深重灾难,反映了作者反战的思想。

结尾的艺术

“刹那间,仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心,我慌忙转过脸去。”表达了作者怎样的一种心情?为什么要转过脸去?

悲悯的心情

不想让孩子知道这样的痛苦,不想让他知道真相,让不幸的儿童保持一颗童心。

作者心愿的抒发:呵护孩子幼小的心灵,为了他们不再成为孤儿,为了他们不再经战火……

细节描写:

先请大家在课文中找一找,文中有几次关于索科洛夫眼泪的描述?

第一次:“但是我没有哭,我的眼泪在心里干枯了”

第二次:“这时候,我的热泪怎么也忍不住了”“我的眼睛里蒙上了雾”

第三次:“可是夜里醒来,整个枕头总是给泪水浸透了”

失去了儿子后,“我没有哭,眼泪在心里干枯了”,这是为什么?

明确:遭遇了许多苦难,

战争带来的创伤使他欲哭无泪。

遇到凡尼亚后,“我的热泪怎么也忍不住了”,这又是为什么?

明确:身世相同;

同情孩子;

再次找回做父亲的幸福;

重新点燃生活的希望……

“夜里醒来,整个枕头总是给泪水浸透了”,这泪水有什么含义?

明确:坚强(白天不当着孩子流泪)

追悔(梦境,分别时推了妻子一把)

担忧(死去吓坏儿子,孩子的将来)

……战争给人心灵带来的是巨大的难以愈合的创伤。

《一个人的遭遇》用平实的语言勾起人们的回忆,让人更关注战争剩余下来的人,更关注普通人,更关注失去生活能力的人,赞扬了人类的伟大与坚强,弘扬了爱的主题,在美与丑,爱与恨的边缘展现出了对战争的憎恶。

美军对巴格达进行了新一轮轰炸

请把我埋浅一些

二战时期,在一座纳粹集中营里,关押着很多犹太人,他们大多是妇女和儿童。他们遭受着纳粹无情的折磨和杀害,人数在不断减少。

有一个天真活泼的小女孩,和她的母亲一起被关押在集中营里。一天,她的母亲和另一些妇女被纳粹士兵带走了。从此,再也没有回到她身边。人们知道,她们肯定是被杀害了。当小女孩问大人们她的妈妈哪里去了,为什么这么久了还不回来时,大人们沉默着流泪了。后来,他们就骗小女孩说,你的妈妈去找你的爸爸了,不久就会回来的。小女孩相信了,她不再哭泣和询问,而是唱起妈妈教她的儿歌,一首接一首地唱着,像轻风一样在阴沉的集中营吹拂。

她还不时爬上囚室的小窗,向外张望,希望看到妈妈从远处走来。

小女孩没有等到妈妈回来。一天清晨,纳粹士兵用刺刀驱赶着,将她和数万名犹太人逼上了刑场。刑场上早就挖好了很大的深坑,他们将一起被活活埋葬在这里。面对死亡,人们在恐惧中发不出任何声音。

人们一个接一个地被纳粹士兵残忍地推下深坑。当一个纳粹士兵走到小女孩跟前,伸手要将她推进深坑中去的时候,小女孩睁大漂亮的眼睛对纳粹士兵说:“叔叔,请你把我埋得浅一点好吗 要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到我了。”

纳粹士兵伸出的手僵在了半空中。

请多看一眼

二战期间,在一座纳粹德军的集中营里,关押着数万名犹太人,他们中大部分是妇女和儿童。由于长期见不到阳光和营养不良,他们大都脸色苍白,骨瘦如柴。

在每次放风的时候,有一名小男孩总是欢快地跑出很远,不顾看守的训斥和谩骂,而走到场地边上的一块草坪,摘一两朵小花送给他的父母和姐姐。由于他的热情和开朗,大家都愿意叫他"小天使"。

死亡的阴影笼罩着每一个人,人们都为明天是否活着而担心。唯有"小天使"不同,他一有时间就唱歌,或者爬在小小的窗口上向外面眺望,有时候他会安静得不发出一丝声响。

不久,"小天使"的父亲被叫走后再也没有回来,大家都哭了。"小天使"没有哭'他问:"爸爸去了天堂。那儿有快乐和鲜花花吗 "

很快.母亲也被折磨死了,"小天使"对痛苦的姐姐说:天堂里的世界比我们的世界还美好吗?我想是的他们去了天堂就不愿意再回来了。"

最后的日子到来了。数万名犹太人在纳碎的威逼下,缓缓地走向刑场进发。刑场是一个早已挖好的大坑。人们都沉默不语,死亡是如此真实地贴近每一个人的生命。面对死亡,恐惧使数万人没有任何声音。

一个清晰的童音响起,像阳光一样照亮了每个人的心灵:"我们这是去天堂吗 这太好了,天堂里有自由与快乐,为什么我们要留恋这儿呢 "

"小天使"天真的话语使每个人的心灵为之一震。

一批又一批人倒在了纳粹的屠刀之下。轮到“小天使”了,忽然他向前跨出一步,大声说道:“请等一等,好吗 ”他环顾了一下四周,又向远处的草坪望了一眼,继续说:“我很喜欢这个世界,请让我多看一眼吧,让我记住它的美丽,也许天堂还不如它。”人们都流泪了.一起尽情地多看了一眼这个世界:然后他们和“小天使”一起无畏地昂起头.微笑着面对纳粹的枪口。

暴力能摧毁什么呢 在伟大的爱和无邪的童心面前,暴力只能使暴力者看清自己的丑恶与渺小;无论是如何地身处险境,如何地悲伤失望,请多看一眼吧,在这个世界上,生命中的许多细节是多么地美好与真实啊! 摘自《青年月刊》

共同祈祷:没有战争,世界和平!

撤离萨拉热窝

【苏联】肖洛霍夫

肖洛霍夫(1905-1984), 作家,生于顿河地区的一个磨坊主家庭,曾参加四年的卫国战争,期间遭受了家破人亡的悲剧,作品主要有长篇小说 ; 和 。

其中 获得1965年诺贝尔文学奖 ;小品文《考验》、短篇小说 《一个人的遭遇》开拓了战争文学的新领域。

苏联

《被开垦的处女地》、

《静静的顿河》

《静静的顿河》

字音字形

着想 梗概 如鲠在喉

哽咽 邂逅 狼吞虎咽

勋章 嗜好 狙击手

耽搁 胡诌 一撮盐

绞痛 吝啬 小雏儿

zhú o

gěng gài

gěng

gěng yè

xiè hòu

yàn

xūn

shì

jū

dān

zhōu

cuō

jiǎo

lìn sè

chú

1、《一个人的遭遇》中的“一个人” 指的是谁?

2、这个人都遭遇了哪些事情?

主人公:索科洛夫

主人公索科洛夫是个普通军人,但他在战争中的遭遇却具有广泛的代表性。

希特勒入侵苏联,给全体苏联人民造成的灾难是无法描述的。据说,经过四年的残酷战争,在苏联几乎没有一个家庭没有亲人牺牲,因此他们的餐桌上总有一个或不止一个位子家着,而空位子上仍摆着一副餐具,以表示没有忘记他们。这是一幅多么悲惨的景象!据说,苏联在战争中牺牲的人数达到两千七百万。当然,这个数字是否绝对正确也很难说,但肯定是一个可怕的数字。苏联人民在战争中牺牲如此惨重,这在人类历史上也是罕见的。

写作背景:

本文发表于1956年,当时卫国战争结束已经10年,战争结束时肖洛霍夫遇见过一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,构思成小说,即成本文。

熟悉课文前情梗概 :

十月革命爆发(1917年)17岁,参加红军

国内大饥荒 (1922年)父母去世

复员——务农——当工人——结婚生子

卫国战争爆发(1941年)41岁,应征入伍

(1942年)受伤被俘,智擒德军上校,回到队伍,成功逃亡。

……

正文部分:

成功逃亡

妻女炸死

找到儿子

儿子牺牲

领养凡尼亚

出车祸

兴奋激动

重燃希望

穿心的悲痛

心似断裂

一个人的遭遇:

悲愁的心

(三大波折,六次起伏)

轻松光明

人物形象分析:

通过这一些经历,作者为我们塑造了一个怎样的人物形象?

(一)索科洛夫的形象:

他没有光彩夺目的外表,没有气壮山河的言论,甚至也没有轰轰列烈的事迹,他只是一个在战争中挺过来的普通人。

他身上有三种朴素无华而又珍贵

无比的东西:

坚毅、尊严与温情。

启示:战争是可怕的,它能摧毁一切——家庭、亲情、希望,但他不能毁灭的是人性的尊严,不能消灭的是对于幸福的永远的期待 。

人物形象分析:

(二)凡尼亚:

“爸爸在前线牺牲,妈妈炸死在车里”“ 从哪里来?不知道,不记得”他因为战争也变得失去父母,无依无靠。

——凡尼亚是一个天真纯洁、又历经战乱、饱尝人世沧桑的惹人怜爱的战争孤儿。

1、思考:凡尼亚是个什么人?他的遭遇怎样?

(孤儿)

外貌穿着:脏——眼睛如雨后黑夜的星星

动作神态:活泼——已经学会叹气

语言内容:年幼丧失亲人——包含孩子的纯真

思考:索科洛夫为什么和凡尼亚走到了一起?

凡尼亚孤儿的遭遇使得索科洛夫想到了自己,也是因为战争变成了孤家寡人,唤起了索科洛夫对这个孩子的同情和爱心,也唤起了他自己对亲情的渴望,所以收养了这个孩子。

课文主题思想分析:

1、思考:在战争中受害的仅仅是所科洛夫一个人么?题目中的“一个人”应该怎么解释?

——这“一个人”是苏联的全体,索科洛夫是无数受难的普通人中其中的一个代表,以个性反映了共性。一个人其实是整个民族,一个人的遭遇是整个民族的遭遇。

补充资料:

第二次世界大战使人类蒙受空前灾难。战火蔓延到40个国家,有56个国家参战。据不完全统计,战争中死亡者达5500万人,是历次战争中死亡人数最多的一次,死亡者中有一半是无辜的平民。

补充资料:

第一次世界大战的死亡人数(1914年8月——1918年11月):

军人857万人;平民830万人。

第二次世界大战的死亡人数(1939年9月——1945年8月):

军人1704万人;平民2453万人。

第二次世界大战中,前[苏联]:

动用军事力量2200万人;伤亡约3000万人(一半以上为平民)。

南京大屠杀(1937年12月13日):30万人。

战争

卫国战争时期的苏联战士

1941年6月德国法西斯兵临列宁格勒城下,开始了长达900天的围困。城内饿死近70万人。

1100万人死于集中营

青年被法西斯枪杀

纳粹德国贝尔森集中营

日军轰炸后的上海火车南站

文章写作的主题:

通过写一个极其普通的从卫国战争中挺过来的苏联战士的不幸遭遇,真实再现了第二次世界大战给苏联普通人带来的悲剧性命运,反映了德国侵略者给苏联人民带来的深重灾难,反映了作者反战的思想。

结尾的艺术

“刹那间,仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心,我慌忙转过脸去。”表达了作者怎样的一种心情?为什么要转过脸去?

悲悯的心情

不想让孩子知道这样的痛苦,不想让他知道真相,让不幸的儿童保持一颗童心。

作者心愿的抒发:呵护孩子幼小的心灵,为了他们不再成为孤儿,为了他们不再经战火……

细节描写:

先请大家在课文中找一找,文中有几次关于索科洛夫眼泪的描述?

第一次:“但是我没有哭,我的眼泪在心里干枯了”

第二次:“这时候,我的热泪怎么也忍不住了”“我的眼睛里蒙上了雾”

第三次:“可是夜里醒来,整个枕头总是给泪水浸透了”

失去了儿子后,“我没有哭,眼泪在心里干枯了”,这是为什么?

明确:遭遇了许多苦难,

战争带来的创伤使他欲哭无泪。

遇到凡尼亚后,“我的热泪怎么也忍不住了”,这又是为什么?

明确:身世相同;

同情孩子;

再次找回做父亲的幸福;

重新点燃生活的希望……

“夜里醒来,整个枕头总是给泪水浸透了”,这泪水有什么含义?

明确:坚强(白天不当着孩子流泪)

追悔(梦境,分别时推了妻子一把)

担忧(死去吓坏儿子,孩子的将来)

……战争给人心灵带来的是巨大的难以愈合的创伤。

《一个人的遭遇》用平实的语言勾起人们的回忆,让人更关注战争剩余下来的人,更关注普通人,更关注失去生活能力的人,赞扬了人类的伟大与坚强,弘扬了爱的主题,在美与丑,爱与恨的边缘展现出了对战争的憎恶。

美军对巴格达进行了新一轮轰炸

请把我埋浅一些

二战时期,在一座纳粹集中营里,关押着很多犹太人,他们大多是妇女和儿童。他们遭受着纳粹无情的折磨和杀害,人数在不断减少。

有一个天真活泼的小女孩,和她的母亲一起被关押在集中营里。一天,她的母亲和另一些妇女被纳粹士兵带走了。从此,再也没有回到她身边。人们知道,她们肯定是被杀害了。当小女孩问大人们她的妈妈哪里去了,为什么这么久了还不回来时,大人们沉默着流泪了。后来,他们就骗小女孩说,你的妈妈去找你的爸爸了,不久就会回来的。小女孩相信了,她不再哭泣和询问,而是唱起妈妈教她的儿歌,一首接一首地唱着,像轻风一样在阴沉的集中营吹拂。

她还不时爬上囚室的小窗,向外张望,希望看到妈妈从远处走来。

小女孩没有等到妈妈回来。一天清晨,纳粹士兵用刺刀驱赶着,将她和数万名犹太人逼上了刑场。刑场上早就挖好了很大的深坑,他们将一起被活活埋葬在这里。面对死亡,人们在恐惧中发不出任何声音。

人们一个接一个地被纳粹士兵残忍地推下深坑。当一个纳粹士兵走到小女孩跟前,伸手要将她推进深坑中去的时候,小女孩睁大漂亮的眼睛对纳粹士兵说:“叔叔,请你把我埋得浅一点好吗 要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到我了。”

纳粹士兵伸出的手僵在了半空中。

请多看一眼

二战期间,在一座纳粹德军的集中营里,关押着数万名犹太人,他们中大部分是妇女和儿童。由于长期见不到阳光和营养不良,他们大都脸色苍白,骨瘦如柴。

在每次放风的时候,有一名小男孩总是欢快地跑出很远,不顾看守的训斥和谩骂,而走到场地边上的一块草坪,摘一两朵小花送给他的父母和姐姐。由于他的热情和开朗,大家都愿意叫他"小天使"。

死亡的阴影笼罩着每一个人,人们都为明天是否活着而担心。唯有"小天使"不同,他一有时间就唱歌,或者爬在小小的窗口上向外面眺望,有时候他会安静得不发出一丝声响。

不久,"小天使"的父亲被叫走后再也没有回来,大家都哭了。"小天使"没有哭'他问:"爸爸去了天堂。那儿有快乐和鲜花花吗 "

很快.母亲也被折磨死了,"小天使"对痛苦的姐姐说:天堂里的世界比我们的世界还美好吗?我想是的他们去了天堂就不愿意再回来了。"

最后的日子到来了。数万名犹太人在纳碎的威逼下,缓缓地走向刑场进发。刑场是一个早已挖好的大坑。人们都沉默不语,死亡是如此真实地贴近每一个人的生命。面对死亡,恐惧使数万人没有任何声音。

一个清晰的童音响起,像阳光一样照亮了每个人的心灵:"我们这是去天堂吗 这太好了,天堂里有自由与快乐,为什么我们要留恋这儿呢 "

"小天使"天真的话语使每个人的心灵为之一震。

一批又一批人倒在了纳粹的屠刀之下。轮到“小天使”了,忽然他向前跨出一步,大声说道:“请等一等,好吗 ”他环顾了一下四周,又向远处的草坪望了一眼,继续说:“我很喜欢这个世界,请让我多看一眼吧,让我记住它的美丽,也许天堂还不如它。”人们都流泪了.一起尽情地多看了一眼这个世界:然后他们和“小天使”一起无畏地昂起头.微笑着面对纳粹的枪口。

暴力能摧毁什么呢 在伟大的爱和无邪的童心面前,暴力只能使暴力者看清自己的丑恶与渺小;无论是如何地身处险境,如何地悲伤失望,请多看一眼吧,在这个世界上,生命中的许多细节是多么地美好与真实啊! 摘自《青年月刊》

共同祈祷:没有战争,世界和平!