专题七 旧民主主义革命 检测题(含答案) 高三统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题七 旧民主主义革命 检测题(含答案) 高三统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 383.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-27 17:49:41 | ||

图片预览

文档简介

专题七 旧民主主义革命

一、选择题:

1.萨拉·罗斯在《茶叶大盗——改变世界的中国茶》中说,“历史上曾经有一刻,当英国和中国因两种花木——罂粟和山茶——兵戎相见时,世界版图以两株植物的名字重新划分。”对这段话理解正确的是

A.鸦片和茶叶在鸦片战争前的中英贸易中占据重要地位

B.中国茶的热销导致英国对华贸易逆差,进而引发了中英战争

C.英国发动对华战争的目的是为了保护鸦片贸易和夺取制茶技术

D.鸦片战争的实质是鸦片代表的资本主义和茶叶代表的农耕文明的战争

2.鸦片战争期间,一些民众向英军出售粮食、畜禽、淡水意图获利,另一些民众为他们充当苦力,从事运输以求工值。甚至英军在行进开战时,成群的民众躲在远处观看这难得一见的“西洋景”。这样的记载在英方文献中屡见不鲜。材料反映了

A.英方诋毁中国民众 B.中英贸易没有因战争而中止

C.民众的反封建思想强烈 D.民众尚未形成民族国家意识

3.史学家孟森在《清代史》 中指出:“至于鸦片一案,则为清运告终之萌芽。盖是役也,为中国科学落后之实验,为中国无世界知识之实验,为满洲勋贵无一成才之实验。”从全球化的角度看,鸦片战争失败的原因是

A.中国军事的落后 B.中国科学落后

C.中国无世界知识 D.满洲贵族人才的缺失

4.“古老帝国的大门已经被坚船利炮攻破后,西方国家眼中重于泰山的利权依然被当成仁慈的象征随意施给;在外人看来只是琐碎细节的入城、遣使、驻京等事则因悖于礼制,成了朝廷眼里的洪水猛兽,万万不可让步。”这

A.开启了中国的近代化外交 B.体现了清朝“中体西用”的理念

C.引发了第二次鸦片战争 D.反映了纲常名教在中国的崩溃

5.“公使进北京,内地可游历;增开十口岸,军舰长江行。赔款且不论,搜刮老百姓;天津事没完,接着占北京。”这段材料反映的重大历史事件及条约是

A.鸦片战争和《南京条约》 B.第二次鸦片战争和《天津条约》

C.甲午中日战争和《马关条约》 D.第二次鸦片战争和《北京条约》

6.拜上帝会的教义中,一方面说在上帝面前,人人平等。凡天下男子,皆为兄弟;凡天下女子,皆为姊妹。此之谓“上帝原来是老亲”。另一方面又说:“尔知我天父上帝要人生则生,要人死则死,是天上地下之大主宰么?”依据材料可知,在太平天国运动中

A.矛盾的教义导致思想混乱 B.以平等维系互助和以独裁加强纪律

C.宗教实质是对农民的欺骗 D.农民努力探寻和建设理想社会

7.钱穆先生在他的演讲中提出了一些对太平天国的看法:“他们对下层民众,想推行均田制度,粗浅一些的社会主义,大抵他们是有此想法的。”能够证明这一观点的有力证据是

A.定都天京 B.颁布《天朝田亩制度》

C.发动金田起义 D.提出《资政新篇》

8.考古工作者在某庭院墙壁上发现一太平天国时期的宣传标语:“天京天兵威如猛虎,汉口(现湖北武汉)胡儿(指满洲贵族)呆如寒鸡。”依据所学知识判断,这一标语反映的历史事件是

A.金田起义 B.三河大捷

C.夺路西征 D.挥师北伐

9.田秉锷教授在《大国无兵》一书中认为:“较之清王朝的制度,洪秀全政权的制度建设没有历史进步的大势。”下列各项中,最不能佐证该观点的是

A.以“拜上帝教”为号召,发动金田起义

B.定都天京,建立与清王朝对峙的政权

C.颁布《天朝田亩制度》,提出了绝对平均主义的分配方案

D.颁布了具有资本主义色彩的施政方案《资政新篇》

10.1894年7月11日《申报》发表《战必胜说》一文,从中国传统的战胜之道——天时、地利、人和来进行分析,认为日本东京地震是天心示警,此失天时;海口众多,处处可攻,此失地利;党派林立,人各一心,又失人和。而中国自仿行西法以来,“凡事皆一洗因循之习”,军队历练,民众同仇,所以对日本“尚何有惧哉”?这表明战前

A.中国已经做好了战争准备 B.国人的心态具有盲目自信

C.日本丧失天时、地利、人和 D.国人对国情分析比较透彻

11.晚清人士黄遵宪曾评价某个条约把“东南诸省所恃以联络二百余年所收为藩篱者”,“拱手而让之他人”。这个条约是

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《马关条约》 D.《北京条约》

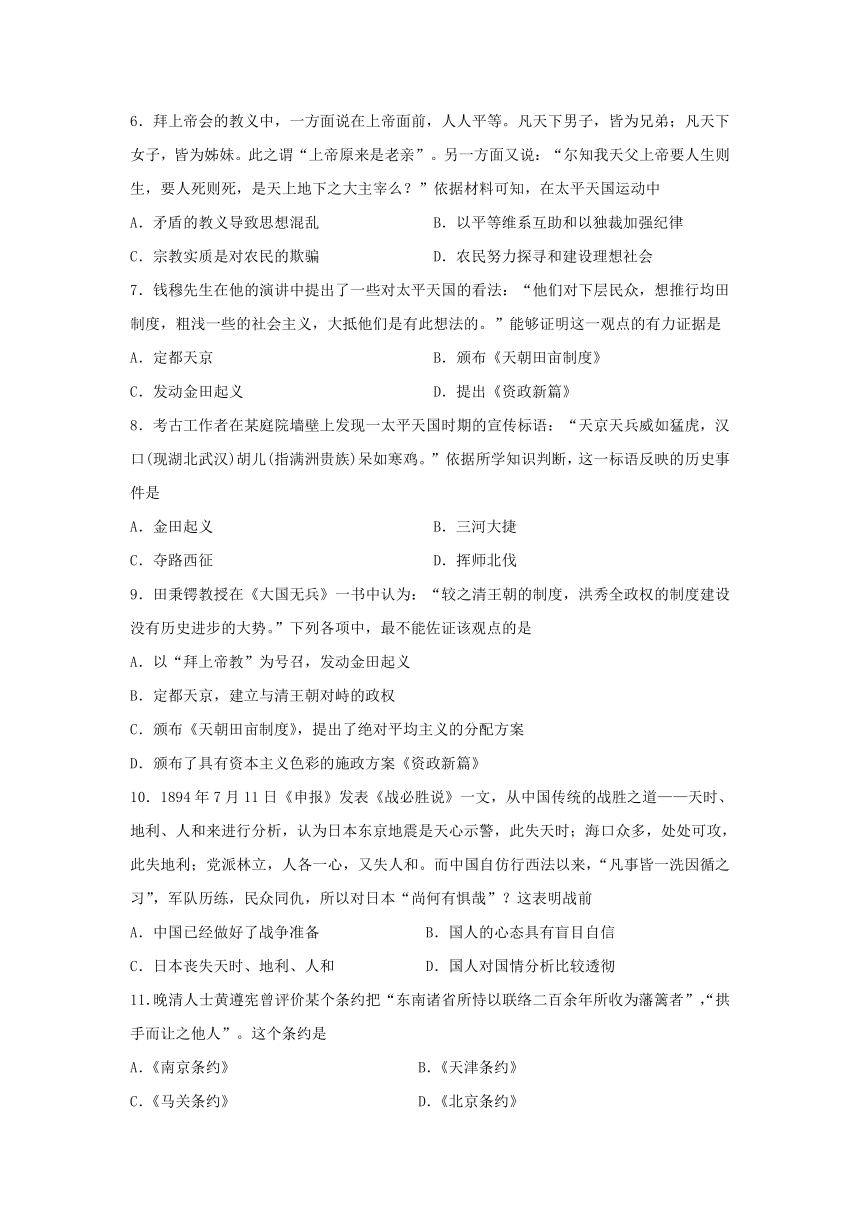

12.下图是1895年5月刊登在西方杂志的一幅名为《好狗》的漫画,其寓意是

A.讽刺清朝腐败无能 B.同情中国所受遭遇

C.揭露日本侵华野心 D.策划共同瓜分中国

13.“义和团运动无疑比洋务派、改良派表现了更多的反侵略勇气,但破产小农和手工业者归复自然经济的强烈愿望又使他们的眼界无法越出所处的时代。”这句话表明了义和团运动的双重特征是

A.“灭洋”与“扶清” B.爱国与保守

C.反帝与反封建 D.正义与非正义

14.清朝进士李希圣曾记录:“……自联军之入城也,时掠取财物,而德兵尤横……夷兵至骑驴上三殿,玉帛图籍焚掠无遗。……俄、英兵迭居颐和园,及出而薪木皆尽矣。”材料反映的是哪一次战争

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

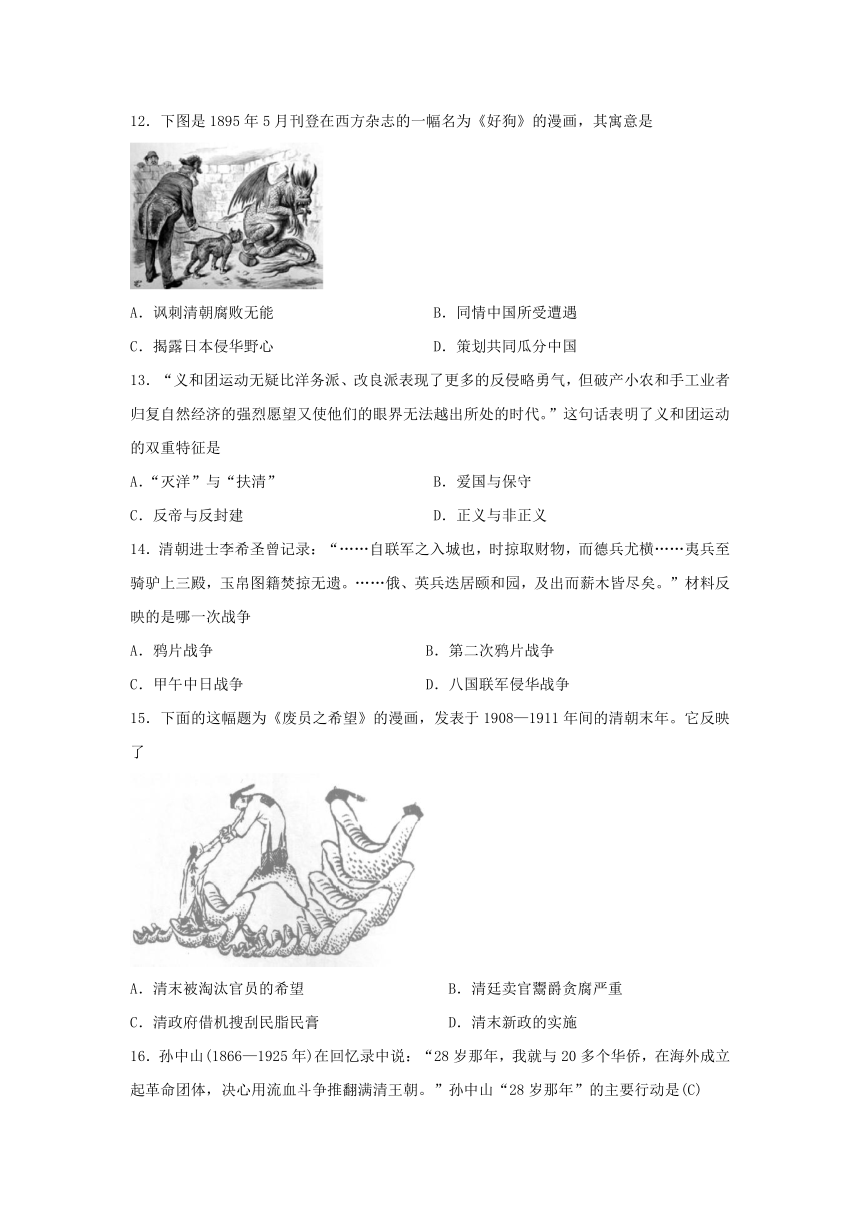

15.下面的这幅题为《废员之希望》的漫画,发表于1908—1911年间的清朝末年。它反映了

A.清末被淘汰官员的希望 B.清廷卖官鬻爵贪腐严重

C.清政府借机搜刮民脂民膏 D.清末新政的实施

16.孙中山(1866—1925年)在回忆录中说:“28岁那年,我就与20多个华侨,在海外成立起革命团体,决心用流血斗争推翻满清王朝。”孙中山“28岁那年”的主要行动是(C)

A.他与革命党人一起发动广东沿海起义

B.联合其他革命团体,成立中国同盟会

C.成立兴中会,提出“振兴中华”的口号

D.他领导华侨支持康有为和梁启超的戊戌变法运动

17.张謇说:“各省决心独立,蓄根在政府三年内之反对立宪,授柄在官收商办铁路之不合法,而发机在荫昌汉口之战,恣行杀略,凡识时务者皆能知之,既由极高之热度酿成一般之舆论,潮流万派,毕趋共和。”这反映的是

A.辛亥革命,人心所向 B.君主立宪,广受反对

C.商办铁路,不合法规 D.各省独立,国家分裂

18.著名历史学家秦晖著文指出,辛亥革命时期“‘民族意志’所要实现的,是每个国民的利益、自由、公民权利和国民整体(国家)的对外主权,而不是什么宗教、学派和思想的至高无上地位”。这说明辛亥革命时期的“民族意志”

A.以完成反帝反封建的任务为目标 B.着重培养国民意识

C.促进各种宗教、学派和思想的发展 D.将实现人权与主权独立相结合

19.某网友在网帖《帝制的崩溃,宪政的破产——从<袁氏当国>看中国宪政的坎坷命运》中说:“《中华民国临时约法》是革命党人为袁世凯量身定做的纸制枷锁。”此处的“量身定做”意指《中华民国临时约法》规定了 ( )

A.三权分立 B.责任内阁制

C.总统制 D.民主共和制

20.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中说:“辛亥革命……为2 132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号。只有漫长的历史才能称量出这个句号的真正意义和重量。”这一结论基于,辛亥革命(A)

A.结束了君主专制制度 B.动摇了儒家思想的正统地位

C.结束了国家被奴役的屈辱历史 D.建立了第一个资产阶级革命政党

二、非选择题:

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (粤西)遍地皆盗……盖承平久,孳息繁衍……地不能增,而人加众至二三十倍,故相率为盗以谋食……取才之涂(途)太隘。逆匪杨秀清、韦昌晖(辉)、石达开之才皆非今翰詹(注:翰林和詹事两种官职的合称)及方面大臣所及也。

——汪士铎《乙丙日记》(注:汪士铎曾经担任过曾国藩的幕僚)

材料二 按照《天朝田亩制度》所宣布的目标,太平军运动确实是一场深刻的社会革命:在这场革命中经济竞争被完全消灭;家庭被剥夺了它在经济和社会上的重要作用;国家获得了一种新的合法性和更广泛的权力。然而甚至在最初那些有希望的年代中都有迹象表明,太平军制度不可能在长时期内制止私人财富的积累和特权的膨胀。

——摘编自《剑桥中国晚清史》

(1)根据材料一,指出作者对太平天国运动的基本态度,说明你的判断依据。作者认为太平天国运动兴起的因素有哪些?

(2)根据材料二和所学知识,说明太平天国是怎样进行“社会革命”的。为什么“太平军制度不可能在长时期内制止私人财富的积累和特权的膨胀”?

22.阅读材料,回答问题。

材料一 今日之中国已非往日可比,各省设立局厂,岁费巨款制造兵船,日新月异,枪炮皆新式,摧坚命中足备御侮之用,正可及锋而试,勋臣宿将身经百战叱咤生风,指挥若定,大可与日本从事于疆场,伸历年之积忿,快薄海之人心,且使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举。

——《申报》1894年7月9日

材料二 中国和日本分别代表着封闭与开化两股势力,西方国家自然会更帝近日本。如果日本有最终战胜的机会,西方都应该放弃干涉的动议,然而中国的最终战胜几乎是不可想象的,因而如果西方不立即阻止这场战争,最终的结果必将是日本战败后丧失独立,继而日本也会加入中国,充满忌恨地把西方的“洋鬼佬”赶出国门。如果出于猜忌,欧洲列强不愿出兵干预,美国应该挺身而出,虽然这与美国奉行的门罗主又相违背,但事态的特珠性应该让美国考虑暂时放弃原则。为了不对全球贸易造成毁灭性的打击,冲突必须停止。

——1994年8月12日英国《每日新闻报》

材料三 纵观甲午战争,除却黄海上的硝烟,还有一场看不见的战争:舆论战。日本政府早在对朝鲜进行战略包围的时候,就已经将舆论宣传上升为国家战略,他们秘密聘请前《纽约论坛报》记者豪斯作为舆论战顾问,当《妞约世界报》 记者克里曼揭露日本旅顺大屠杀事实后,日本政府勾结《华盛顿邮报》、《旧金山纪事》、《纽约时报》发表有利于日本的文章,从而质疑克里曼;清朝政府和媒体却在屠杀事件中集体保持沉默。……伊藤博文说,利用媒体攻势取得国民舆论的支持,就等于拿下了战争一半的胜利。

中国最早的旬刊画报《点石斋画报》刊载的中日甲午战争中的石版画“牙山大胜”、“倭兵无状”、“海战捷音”、“形同海盗”完全是被清军慌报军情误导,颠倒了真相,国人还一时被虚假胜利蒙蔽,在国际上成为笑谈,造成急劣影响。

——摘编自《甲午——120年前的西方媒体观察》

材料四 1898年7月16日《伦敦新闻画报》日本撤离威海卫,三囡子将军为大英帝国和大清帝国举杯(日本人撤离威海卫后仅一天,英国海军就向清朝强行租借)

——摘编自《甲午——120年前的西方媒体观察》

材料五 至游学之国,西洋不如东洋,路近废省,可多遣,去年近,易考察。东文近于中文,易通晓。西学甚繁,凡西学不切要者,东人已删节而酌改之。中东情势风俗相近,每仿形,事半功倍,无过于此。

——张之洞《劝学篇》1898年

(1)分析材料一、二对中日战争的形势做了怎样的预侧?依据材料并结合所学知识,简要说明中国和西方为什么会有这样的预测?指出西方的预测对中国会产生什么影响?

(2)材料三体现了清朝战败的哪些原因。

(3)依据材料四、五并结合所学知识,概述中日甲午战争对中国社会产生的影响。

(4)以史为鉴,120多年前的甲午战争及其对中国社会的影响,可以让你得到哪些认识?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 当时的清政府,正如孙中山所形容的那样,像“一座即将倒塌的房屋,整个结构已从根本彻底地腐朽了”,“全国革命的时机,现已成熟”。可见,辛亥革命的发生,是客观情势使然,而不是什么“激进主义思潮”的产物。因此,辛亥革命无疑是中国近代史上的一次飞跃,它推翻了中国最后一个封建王朝,结束了在中国绵延几千年并被奉若神明的君主专制制度,破天荒地宣布了主权属于国民全体,从而扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和的思想深入人心,其政治意义是决不能低估的。

——陈其泰《近代史上有关重大是非的两个问题的评价》

材料二 辛亥革命后,某人翻译一本书名叫《平民政治》,但现在却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。

——摘编自徐兆玮《棣秋馆日记》

革命后地方不同了一点,绿营制度没有改变多少……守兵当值的,到时照常上衙门听候差遣。马兵仍照旧把马养在家中。衙门前钟鼓楼每到晚上仍有三五个吹鼓手奏乐……

——沈从文《辛亥革命的一课》

(1)材料一是从什么角度评价辛亥革命的?根据材料并结合所学知识指出辛亥革命的历史功绩。

(2)归纳材料二两段材料关于辛亥革命影响的不同看法,对此应如何理解?你认为在研究历史时应该注意什么?

24.阅读下列材料,回答问题。

材料 爱国主义应该是一个历史的概念。不同的时代,不同的地域,爱国主义的外延和内涵都不相同。历史上的爱国主义与近代的爱国主义有很大的区别。……历史发展到近代,爱国主义的外延和内涵发生了很大的变化。义和团时期的广大民众在帝国主义的侵略、欺侮面前表现了英勇无畏的民族精神,表现出对帝国主义侵略的无比痛恨,不能说不是一种爱国主义。……但是,义和团民众的泣血行动最终没有达到爱国的目的,反而导致中国近代历史上更大的灾难,在这个意义上他们的爱国初衷却转化成误国结果。

——刘宗绪主编《历史新知识创新能力培养》

请以近代中国人民的爱国斗争史实为主,论证说明中国近代爱国主义的内容。(要求:观点正确,史论结合,表述清楚。)

答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A D C C B B B C D B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C A B D B C A D B A

二、非选择题:

21.(1)态度:敌视(或否定)。依据:称太平军为“盗”和“逆匪”。因素:人口过度增长加剧人地矛盾,人民无以谋生;国家选拔人才的途径(科举制)过窄;太平军将领具有才干。

(2)说明:废除封建地主土地所有制,按人口和年龄平均分配土地;实行国库(圣库)制度,平均分配产品。原因:小农经济的存在。

22.(1)预测:中国实力优于日本,会取得战争胜利。

原因:中国是东亚最大的国家,进行了30年的洋务运动,经济军事实力有所提高。

影响:清政府寄希望于西方大国的干预,不进行战争准备。

(2)原因:观念落后,不重视舆论的作用;漠视日本歪曲真相,失去道义支持;军队谎报军情,蒙蔽国人。

(3)影响:中国社会半殖民地半封建程度大大加深;政治:暴露清政府腐朽,引发列强瓜分中国的狂潮,民族危机加深;经济:资本输出加剧,严重阻研民族资本主义发展,但客现上进一步瓦解自然经济;思想:维新变法等救亡图存思想发展;出现赴日留学热潮,有识之士积极学习,寻求救国之路。

(4)认识:认清国情,积极学习,提升国力,与时俱进,了解世界,更新观念。

23. (1)角度:政治意义(或民主政治)。

功绩:结束了中国两千多年的封建君主专制制度;扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和观念深入人心;促进民族的觉醒;推动民族资本主义的发展。

(2)不同看法:第一段材料反映出民国初期共和观念风行,反映的现象主要发生在城市里的知识分子中;第二段材料反映出辛亥革命并未带来什么变化,反映的现象主要发生在偏远县城的普通民众中。

理解:辛亥革命具有不彻底性;其影响在不同地区和不同群体中是不一样的,民主共和观念的传播是一个缓慢而渐进的过程。

注意:历史的分析和评价;客观全面的研究与分析。(或全方位分析材料,不能以偏概全。其他答案言之成理即可,但必须体现历史与客观两个角度)

24.首先,爱国主义是和中华民族的利益紧密联系在一起的。当中华民族遇到亡国灭种的危机时,能够挺身而出,坚决反对帝国主义侵略是一种爱国行为。邓世昌、刘永福等及抗战时期抵御外侮、为国捐躯的将士们,就是爱国英雄。

其次,鸦片战争后,中国被迫卷入世界资本主义体系,只有实现现代化,才能从根本上维护民族利益和国家主权。而义和团运动却盲目排外,仇视西方近代工业文明,守护已经陈腐的旧观念、旧制度,其“爱国初衷却转化成误国结果”。所以,近代爱国主义还要与社会进步联系在一起。

综上,只有将反抗侵略,维护中华民族的利益与学习西方先进的工业文明,推动中国社会的近代化紧密联系在一起,实现“反抗西方侵略和学习西方先进事物的统一”,这才是中国近代爱国主义的内涵。任意割裂两者,都不是完整意义上的爱国主义。

一、选择题:

1.萨拉·罗斯在《茶叶大盗——改变世界的中国茶》中说,“历史上曾经有一刻,当英国和中国因两种花木——罂粟和山茶——兵戎相见时,世界版图以两株植物的名字重新划分。”对这段话理解正确的是

A.鸦片和茶叶在鸦片战争前的中英贸易中占据重要地位

B.中国茶的热销导致英国对华贸易逆差,进而引发了中英战争

C.英国发动对华战争的目的是为了保护鸦片贸易和夺取制茶技术

D.鸦片战争的实质是鸦片代表的资本主义和茶叶代表的农耕文明的战争

2.鸦片战争期间,一些民众向英军出售粮食、畜禽、淡水意图获利,另一些民众为他们充当苦力,从事运输以求工值。甚至英军在行进开战时,成群的民众躲在远处观看这难得一见的“西洋景”。这样的记载在英方文献中屡见不鲜。材料反映了

A.英方诋毁中国民众 B.中英贸易没有因战争而中止

C.民众的反封建思想强烈 D.民众尚未形成民族国家意识

3.史学家孟森在《清代史》 中指出:“至于鸦片一案,则为清运告终之萌芽。盖是役也,为中国科学落后之实验,为中国无世界知识之实验,为满洲勋贵无一成才之实验。”从全球化的角度看,鸦片战争失败的原因是

A.中国军事的落后 B.中国科学落后

C.中国无世界知识 D.满洲贵族人才的缺失

4.“古老帝国的大门已经被坚船利炮攻破后,西方国家眼中重于泰山的利权依然被当成仁慈的象征随意施给;在外人看来只是琐碎细节的入城、遣使、驻京等事则因悖于礼制,成了朝廷眼里的洪水猛兽,万万不可让步。”这

A.开启了中国的近代化外交 B.体现了清朝“中体西用”的理念

C.引发了第二次鸦片战争 D.反映了纲常名教在中国的崩溃

5.“公使进北京,内地可游历;增开十口岸,军舰长江行。赔款且不论,搜刮老百姓;天津事没完,接着占北京。”这段材料反映的重大历史事件及条约是

A.鸦片战争和《南京条约》 B.第二次鸦片战争和《天津条约》

C.甲午中日战争和《马关条约》 D.第二次鸦片战争和《北京条约》

6.拜上帝会的教义中,一方面说在上帝面前,人人平等。凡天下男子,皆为兄弟;凡天下女子,皆为姊妹。此之谓“上帝原来是老亲”。另一方面又说:“尔知我天父上帝要人生则生,要人死则死,是天上地下之大主宰么?”依据材料可知,在太平天国运动中

A.矛盾的教义导致思想混乱 B.以平等维系互助和以独裁加强纪律

C.宗教实质是对农民的欺骗 D.农民努力探寻和建设理想社会

7.钱穆先生在他的演讲中提出了一些对太平天国的看法:“他们对下层民众,想推行均田制度,粗浅一些的社会主义,大抵他们是有此想法的。”能够证明这一观点的有力证据是

A.定都天京 B.颁布《天朝田亩制度》

C.发动金田起义 D.提出《资政新篇》

8.考古工作者在某庭院墙壁上发现一太平天国时期的宣传标语:“天京天兵威如猛虎,汉口(现湖北武汉)胡儿(指满洲贵族)呆如寒鸡。”依据所学知识判断,这一标语反映的历史事件是

A.金田起义 B.三河大捷

C.夺路西征 D.挥师北伐

9.田秉锷教授在《大国无兵》一书中认为:“较之清王朝的制度,洪秀全政权的制度建设没有历史进步的大势。”下列各项中,最不能佐证该观点的是

A.以“拜上帝教”为号召,发动金田起义

B.定都天京,建立与清王朝对峙的政权

C.颁布《天朝田亩制度》,提出了绝对平均主义的分配方案

D.颁布了具有资本主义色彩的施政方案《资政新篇》

10.1894年7月11日《申报》发表《战必胜说》一文,从中国传统的战胜之道——天时、地利、人和来进行分析,认为日本东京地震是天心示警,此失天时;海口众多,处处可攻,此失地利;党派林立,人各一心,又失人和。而中国自仿行西法以来,“凡事皆一洗因循之习”,军队历练,民众同仇,所以对日本“尚何有惧哉”?这表明战前

A.中国已经做好了战争准备 B.国人的心态具有盲目自信

C.日本丧失天时、地利、人和 D.国人对国情分析比较透彻

11.晚清人士黄遵宪曾评价某个条约把“东南诸省所恃以联络二百余年所收为藩篱者”,“拱手而让之他人”。这个条约是

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《马关条约》 D.《北京条约》

12.下图是1895年5月刊登在西方杂志的一幅名为《好狗》的漫画,其寓意是

A.讽刺清朝腐败无能 B.同情中国所受遭遇

C.揭露日本侵华野心 D.策划共同瓜分中国

13.“义和团运动无疑比洋务派、改良派表现了更多的反侵略勇气,但破产小农和手工业者归复自然经济的强烈愿望又使他们的眼界无法越出所处的时代。”这句话表明了义和团运动的双重特征是

A.“灭洋”与“扶清” B.爱国与保守

C.反帝与反封建 D.正义与非正义

14.清朝进士李希圣曾记录:“……自联军之入城也,时掠取财物,而德兵尤横……夷兵至骑驴上三殿,玉帛图籍焚掠无遗。……俄、英兵迭居颐和园,及出而薪木皆尽矣。”材料反映的是哪一次战争

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

15.下面的这幅题为《废员之希望》的漫画,发表于1908—1911年间的清朝末年。它反映了

A.清末被淘汰官员的希望 B.清廷卖官鬻爵贪腐严重

C.清政府借机搜刮民脂民膏 D.清末新政的实施

16.孙中山(1866—1925年)在回忆录中说:“28岁那年,我就与20多个华侨,在海外成立起革命团体,决心用流血斗争推翻满清王朝。”孙中山“28岁那年”的主要行动是(C)

A.他与革命党人一起发动广东沿海起义

B.联合其他革命团体,成立中国同盟会

C.成立兴中会,提出“振兴中华”的口号

D.他领导华侨支持康有为和梁启超的戊戌变法运动

17.张謇说:“各省决心独立,蓄根在政府三年内之反对立宪,授柄在官收商办铁路之不合法,而发机在荫昌汉口之战,恣行杀略,凡识时务者皆能知之,既由极高之热度酿成一般之舆论,潮流万派,毕趋共和。”这反映的是

A.辛亥革命,人心所向 B.君主立宪,广受反对

C.商办铁路,不合法规 D.各省独立,国家分裂

18.著名历史学家秦晖著文指出,辛亥革命时期“‘民族意志’所要实现的,是每个国民的利益、自由、公民权利和国民整体(国家)的对外主权,而不是什么宗教、学派和思想的至高无上地位”。这说明辛亥革命时期的“民族意志”

A.以完成反帝反封建的任务为目标 B.着重培养国民意识

C.促进各种宗教、学派和思想的发展 D.将实现人权与主权独立相结合

19.某网友在网帖《帝制的崩溃,宪政的破产——从<袁氏当国>看中国宪政的坎坷命运》中说:“《中华民国临时约法》是革命党人为袁世凯量身定做的纸制枷锁。”此处的“量身定做”意指《中华民国临时约法》规定了 ( )

A.三权分立 B.责任内阁制

C.总统制 D.民主共和制

20.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中说:“辛亥革命……为2 132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号。只有漫长的历史才能称量出这个句号的真正意义和重量。”这一结论基于,辛亥革命(A)

A.结束了君主专制制度 B.动摇了儒家思想的正统地位

C.结束了国家被奴役的屈辱历史 D.建立了第一个资产阶级革命政党

二、非选择题:

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (粤西)遍地皆盗……盖承平久,孳息繁衍……地不能增,而人加众至二三十倍,故相率为盗以谋食……取才之涂(途)太隘。逆匪杨秀清、韦昌晖(辉)、石达开之才皆非今翰詹(注:翰林和詹事两种官职的合称)及方面大臣所及也。

——汪士铎《乙丙日记》(注:汪士铎曾经担任过曾国藩的幕僚)

材料二 按照《天朝田亩制度》所宣布的目标,太平军运动确实是一场深刻的社会革命:在这场革命中经济竞争被完全消灭;家庭被剥夺了它在经济和社会上的重要作用;国家获得了一种新的合法性和更广泛的权力。然而甚至在最初那些有希望的年代中都有迹象表明,太平军制度不可能在长时期内制止私人财富的积累和特权的膨胀。

——摘编自《剑桥中国晚清史》

(1)根据材料一,指出作者对太平天国运动的基本态度,说明你的判断依据。作者认为太平天国运动兴起的因素有哪些?

(2)根据材料二和所学知识,说明太平天国是怎样进行“社会革命”的。为什么“太平军制度不可能在长时期内制止私人财富的积累和特权的膨胀”?

22.阅读材料,回答问题。

材料一 今日之中国已非往日可比,各省设立局厂,岁费巨款制造兵船,日新月异,枪炮皆新式,摧坚命中足备御侮之用,正可及锋而试,勋臣宿将身经百战叱咤生风,指挥若定,大可与日本从事于疆场,伸历年之积忿,快薄海之人心,且使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举。

——《申报》1894年7月9日

材料二 中国和日本分别代表着封闭与开化两股势力,西方国家自然会更帝近日本。如果日本有最终战胜的机会,西方都应该放弃干涉的动议,然而中国的最终战胜几乎是不可想象的,因而如果西方不立即阻止这场战争,最终的结果必将是日本战败后丧失独立,继而日本也会加入中国,充满忌恨地把西方的“洋鬼佬”赶出国门。如果出于猜忌,欧洲列强不愿出兵干预,美国应该挺身而出,虽然这与美国奉行的门罗主又相违背,但事态的特珠性应该让美国考虑暂时放弃原则。为了不对全球贸易造成毁灭性的打击,冲突必须停止。

——1994年8月12日英国《每日新闻报》

材料三 纵观甲午战争,除却黄海上的硝烟,还有一场看不见的战争:舆论战。日本政府早在对朝鲜进行战略包围的时候,就已经将舆论宣传上升为国家战略,他们秘密聘请前《纽约论坛报》记者豪斯作为舆论战顾问,当《妞约世界报》 记者克里曼揭露日本旅顺大屠杀事实后,日本政府勾结《华盛顿邮报》、《旧金山纪事》、《纽约时报》发表有利于日本的文章,从而质疑克里曼;清朝政府和媒体却在屠杀事件中集体保持沉默。……伊藤博文说,利用媒体攻势取得国民舆论的支持,就等于拿下了战争一半的胜利。

中国最早的旬刊画报《点石斋画报》刊载的中日甲午战争中的石版画“牙山大胜”、“倭兵无状”、“海战捷音”、“形同海盗”完全是被清军慌报军情误导,颠倒了真相,国人还一时被虚假胜利蒙蔽,在国际上成为笑谈,造成急劣影响。

——摘编自《甲午——120年前的西方媒体观察》

材料四 1898年7月16日《伦敦新闻画报》日本撤离威海卫,三囡子将军为大英帝国和大清帝国举杯(日本人撤离威海卫后仅一天,英国海军就向清朝强行租借)

——摘编自《甲午——120年前的西方媒体观察》

材料五 至游学之国,西洋不如东洋,路近废省,可多遣,去年近,易考察。东文近于中文,易通晓。西学甚繁,凡西学不切要者,东人已删节而酌改之。中东情势风俗相近,每仿形,事半功倍,无过于此。

——张之洞《劝学篇》1898年

(1)分析材料一、二对中日战争的形势做了怎样的预侧?依据材料并结合所学知识,简要说明中国和西方为什么会有这样的预测?指出西方的预测对中国会产生什么影响?

(2)材料三体现了清朝战败的哪些原因。

(3)依据材料四、五并结合所学知识,概述中日甲午战争对中国社会产生的影响。

(4)以史为鉴,120多年前的甲午战争及其对中国社会的影响,可以让你得到哪些认识?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 当时的清政府,正如孙中山所形容的那样,像“一座即将倒塌的房屋,整个结构已从根本彻底地腐朽了”,“全国革命的时机,现已成熟”。可见,辛亥革命的发生,是客观情势使然,而不是什么“激进主义思潮”的产物。因此,辛亥革命无疑是中国近代史上的一次飞跃,它推翻了中国最后一个封建王朝,结束了在中国绵延几千年并被奉若神明的君主专制制度,破天荒地宣布了主权属于国民全体,从而扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和的思想深入人心,其政治意义是决不能低估的。

——陈其泰《近代史上有关重大是非的两个问题的评价》

材料二 辛亥革命后,某人翻译一本书名叫《平民政治》,但现在却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。

——摘编自徐兆玮《棣秋馆日记》

革命后地方不同了一点,绿营制度没有改变多少……守兵当值的,到时照常上衙门听候差遣。马兵仍照旧把马养在家中。衙门前钟鼓楼每到晚上仍有三五个吹鼓手奏乐……

——沈从文《辛亥革命的一课》

(1)材料一是从什么角度评价辛亥革命的?根据材料并结合所学知识指出辛亥革命的历史功绩。

(2)归纳材料二两段材料关于辛亥革命影响的不同看法,对此应如何理解?你认为在研究历史时应该注意什么?

24.阅读下列材料,回答问题。

材料 爱国主义应该是一个历史的概念。不同的时代,不同的地域,爱国主义的外延和内涵都不相同。历史上的爱国主义与近代的爱国主义有很大的区别。……历史发展到近代,爱国主义的外延和内涵发生了很大的变化。义和团时期的广大民众在帝国主义的侵略、欺侮面前表现了英勇无畏的民族精神,表现出对帝国主义侵略的无比痛恨,不能说不是一种爱国主义。……但是,义和团民众的泣血行动最终没有达到爱国的目的,反而导致中国近代历史上更大的灾难,在这个意义上他们的爱国初衷却转化成误国结果。

——刘宗绪主编《历史新知识创新能力培养》

请以近代中国人民的爱国斗争史实为主,论证说明中国近代爱国主义的内容。(要求:观点正确,史论结合,表述清楚。)

答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A D C C B B B C D B

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C A B D B C A D B A

二、非选择题:

21.(1)态度:敌视(或否定)。依据:称太平军为“盗”和“逆匪”。因素:人口过度增长加剧人地矛盾,人民无以谋生;国家选拔人才的途径(科举制)过窄;太平军将领具有才干。

(2)说明:废除封建地主土地所有制,按人口和年龄平均分配土地;实行国库(圣库)制度,平均分配产品。原因:小农经济的存在。

22.(1)预测:中国实力优于日本,会取得战争胜利。

原因:中国是东亚最大的国家,进行了30年的洋务运动,经济军事实力有所提高。

影响:清政府寄希望于西方大国的干预,不进行战争准备。

(2)原因:观念落后,不重视舆论的作用;漠视日本歪曲真相,失去道义支持;军队谎报军情,蒙蔽国人。

(3)影响:中国社会半殖民地半封建程度大大加深;政治:暴露清政府腐朽,引发列强瓜分中国的狂潮,民族危机加深;经济:资本输出加剧,严重阻研民族资本主义发展,但客现上进一步瓦解自然经济;思想:维新变法等救亡图存思想发展;出现赴日留学热潮,有识之士积极学习,寻求救国之路。

(4)认识:认清国情,积极学习,提升国力,与时俱进,了解世界,更新观念。

23. (1)角度:政治意义(或民主政治)。

功绩:结束了中国两千多年的封建君主专制制度;扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和观念深入人心;促进民族的觉醒;推动民族资本主义的发展。

(2)不同看法:第一段材料反映出民国初期共和观念风行,反映的现象主要发生在城市里的知识分子中;第二段材料反映出辛亥革命并未带来什么变化,反映的现象主要发生在偏远县城的普通民众中。

理解:辛亥革命具有不彻底性;其影响在不同地区和不同群体中是不一样的,民主共和观念的传播是一个缓慢而渐进的过程。

注意:历史的分析和评价;客观全面的研究与分析。(或全方位分析材料,不能以偏概全。其他答案言之成理即可,但必须体现历史与客观两个角度)

24.首先,爱国主义是和中华民族的利益紧密联系在一起的。当中华民族遇到亡国灭种的危机时,能够挺身而出,坚决反对帝国主义侵略是一种爱国行为。邓世昌、刘永福等及抗战时期抵御外侮、为国捐躯的将士们,就是爱国英雄。

其次,鸦片战争后,中国被迫卷入世界资本主义体系,只有实现现代化,才能从根本上维护民族利益和国家主权。而义和团运动却盲目排外,仇视西方近代工业文明,守护已经陈腐的旧观念、旧制度,其“爱国初衷却转化成误国结果”。所以,近代爱国主义还要与社会进步联系在一起。

综上,只有将反抗侵略,维护中华民族的利益与学习西方先进的工业文明,推动中国社会的近代化紧密联系在一起,实现“反抗西方侵略和学习西方先进事物的统一”,这才是中国近代爱国主义的内涵。任意割裂两者,都不是完整意义上的爱国主义。

同课章节目录