10.1《兰亭集序》课件

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

部编教材高中语文 选择性必修(下册) 第三单元

王羲之的《兰亭集序》堪称书法艺术的巅峰之作,同时也是文学创作的杰出代表。据史书记载,唐太宗曾不遗余力地寻找其真迹,日夜欣赏并临摹,甚至引发了宫廷内外的书法热潮。那么,这篇作品为何被誉为“文中上品”,又为何能够跨越千年仍然引人入胜呢?接下来,我们将一同领略作为文学作品的《兰亭集序》所散发出的独特魅力。

课堂导入

了解作者生平及写作背景,积累文化常识。

分析作者乐、痛、悲的原因。

掌握本文情景交融、叙议结合的写作特点。

探究王羲之积极的人生观,体会其在深沉的感叹中暗含的对人生的眷恋和热爱之情。

学习目标

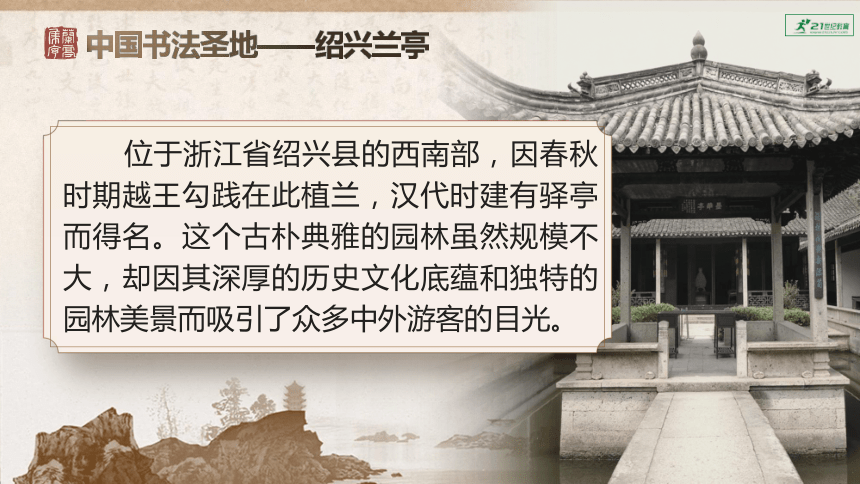

位于浙江省绍兴县的西南部,因春秋时期越王勾践在此植兰,汉代时建有驿亭而得名。这个古朴典雅的园林虽然规模不大,却因其深厚的历史文化底蕴和独特的园林美景而吸引了众多中外游客的目光。

中国书法圣地——绍兴兰亭

中国书法圣地——绍兴兰亭

兰亭布局,以曲水流觞为中心,四周环绕着鹅池、鹅池亭、流觞亭、小兰亭、玉碑亭、墨华亭、右军祠等。“兰亭”景区门口的古典标志,是一颗大型印章。

本文为一篇序言,简称“序”,亦称为前言,属于实用文体,与“跋”同类。序文通常位于著作的卷首,旨在介绍某人的著作或某一材料,阐述写作的目的、过程、内容等相关事宜,以便帮助读者更好地理解和欣赏。本文既可以是作者自己撰写,称为“自序”,也可以请他人代为撰写,称为“他序”。他序除了介绍著作外,还可能包含一些评价的内容。

《兰亭集序》

文体常识:序

(303—361)

王羲之

字逸少,东晋书法家、文学家。东晋琅邪临沂(今属山东)人,世居会稽山阴。官至右军将军,故后世称为“王右军”。

他出身于两晋的名门望族,是东晋政治家王导的从子。青年时期就有美誉,朝廷召他为侍中、吏部尚书,都辞谢不就。

走近作者

王羲之十二岁时便跟随父亲学习笔法论,在父亲指点下对书法艺术有了初步领悟。此后,他师从著名女书法家卫夫人,刻苦钻研书法技艺。在游历名山的过程中,他广泛吸收各派精髓,从张芝那里学习草书的技巧,并从钟繇的正书中汲取营养。他善于融合各种技法,自成一家,达到了无与伦比的艺术高度。他的书法作品被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”,深受历代书法爱好者的推崇和赞誉。

走近作者

王羲之“兼撮众法,备成一家”

王羲之的书法艺术具有极为广泛和深远的影响,在书法家群体中鲜有人能与之匹敌,因此被誉为“书圣”。他创作的《乐毅论》、《黄庭经》等楷书作品被尊称为“书之圣”。而他最为著名的作品《兰亭集序》则被后世书法家誉为“天下第一行书”,其艺术成就和影响力无可争议。

王羲之在诗文写作上也是高手。东晋文坛盛行骈文,王羲之是少数仍沿用散文写作,或以散驭骈的作家之一。其文风清洗,不尚辞藻而多情致。

走近作者

古代人们每年三月初三,为驱邪消灾、祈福安康,都有到水边嬉游的习俗,称为修禊。东晋穆帝永和九年三月初三这一天,天气晴朗,微风和煦,王羲之与谢安、孙绰、许询等41位文人墨客及社会名士一同来到兰亭雅集,共赴修禊盛会。

《兰亭集序》的由来

他们列坐曲水两侧,将酒觞置于清流之上,顺水任游,停于谁前则赋四、五言诗各一首,否则罚酒。据载,王、谢、孙等11人各成诗两首,另有15人各成一首,余人诗不成,罚酒三巨觥,共成诗37首,合为《兰亭集》,由王羲之作序324字,以记之。

《兰亭集序》的由来

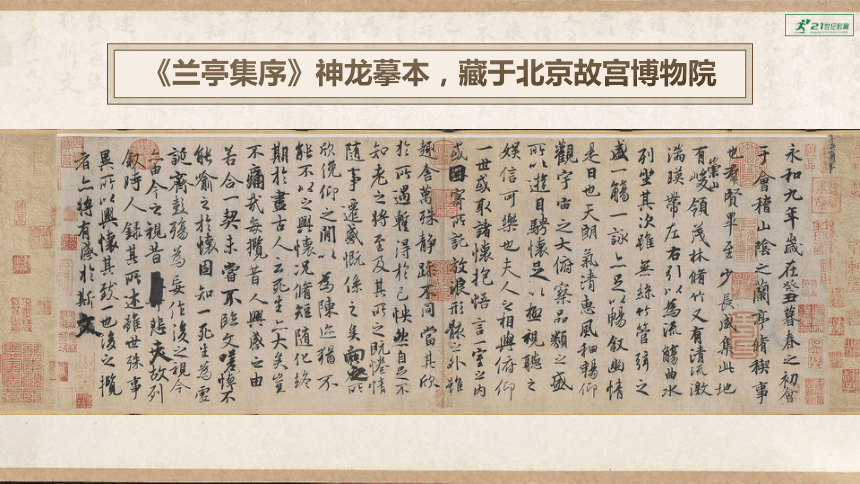

《兰亭集序》神龙摹本,藏于北京故宫博物院

两晋时期政治环境恶劣,统治集团内部争斗激烈,互相倾轧,残杀现象屡见不鲜。士大夫阶层对此深感不满,普遍崇尚老庄思想,追求清静无为的生活方式。玄学的盛行对士人的思想、生活和文学创作产生了深远的影响。文学创作内容多偏向消沉,弥漫着出世成仙和逃避现实的情调。

创作背景

但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

创作背景

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

春季的末一个月

全,都

全,都

高高的

景物互相衬托

引来

酒杯

排列

旁边

音乐伴奏

盛况

喝酒

作诗

深远高雅的情思

字词释义

永和九年,即癸丑年。时值暮春三月之初,我们聚集在会稽郡山阴县的兰亭,共同行修禊之事。众多贤士齐聚一堂,无论年少长幼,皆参与其中。兰亭之地,有峻岭崇山,茂密树林和翠竹环绕,更有清澈的溪流萦绕于亭旁。我们以流水为曲水,列坐于水边,虽无音乐的华丽伴奏,但仅饮酒赋诗,已足以尽情抒发我们深远而高雅的情思。

文本翻译

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这

温暖舒畅

自然界的万物

用来……

开畅、舒展

穷尽

实在

值得

字词释义

此时此刻,天气晴朗,空气清新,微风徐徐,温暖宜人。抬头仰望,可见宇宙之广阔无垠;低头俯察,则感叹世间万物之丰富多彩。借此刻宁静时光纵目观察,心情开阔舒畅,足以尽情享受眼前所见的一切美好。这确实是一件令人愉悦的事情啊。

文本翻译

判断下列句子中的文言现象

状语后置

会于会稽山阴之兰亭

群贤毕至,少长咸集

列坐其次

一觞一咏

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

足以极视听之娱

形作名,贤德/年少/年长之人

古今异义,今义:次要的

名作动:喝酒

定语后置

形作动:穷尽

1.这部分记叙兰亭集会的盛况,主要写了哪些内容?

时间:

地点:

人物:

环境:

目的:

活动:

感慨:

天气:

岁在癸丑,暮春之初

会稽山阴之兰亭

修禊事

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,一觞一咏

天朗气清,惠风和畅

游目骋怀,极视听之娱

时节难得

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

活动有趣

气候宜人

悦目赏心

2.归纳作者认为“信可乐也”的原因?

景——“美”:环境优美,天气融合;崇山峻岭,气势高峻;茂林修竹,幽深静谧;清澈溪流,洁净明朗;流水急湍,飞花溅玉。这些景物清澈明朗,晶莹亮丽,生机盎然,反复吟咏,读者的心胸也会变得灵秀爽快。

事——“雅”:此时此地,风景秀丽,山辉川媚。群贤毕至,少长咸集,大家流觞曲水,临流赋诗,各抒怀抱。欢愉之情,溢于言表。

良辰美景

2.归纳作者认为“信可乐也”的原因?

情——“乐”:摆脱了各种俗务的纠缠,邀集自己的新朋旧友,来到山水胜地,游赏吟咏和畅饮,真是一种难得的快乐。暮春时节,草长莺飞的江南美景本来就足以诱人,更何况是会稽山阴,这里山灵水秀,一步一景,令人目不暇接。这天,天气格外晴朗,朋友们一觞一咏,快然自足。

作者以简洁的笔触,开阔的画面,在我们面前展现出一幅宴乐图。读文至此,我们的心也随之快乐地跳荡。

佳朋乐事

3.第一、二自然段在写法上有什么特点

如叙说“此地有崇山峻岭,茂林修竹……列坐其次。”下面紧接着引申而论“虽无丝竹之盛,……亦足以畅叙幽情”;下面也同样是叙议结合:“是日也,天朗气清,惠风和畅。”由良辰、美景、赏心、乐事得出:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”

写景抒情,叙议结合

字词释义

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

互相交往

比喻时间短暂

兼词,之于

同“晤”,面对

放纵

同“取”

感到欣喜

一时

高兴的样子

等到

动词,往,引申为求得

连接

代词

过去,以前

成为

因

代词

造化,指自然

归结

发生、引起

大事

人们相互交往,时光匆匆,一生便悄然度过。有的人在室内相聚交谈,彼此倾诉内心的想法;有的人则寄情于所钟爱的事物上,言行自由自在,不受任何拘束。虽然每个人对生活的选择和性情各有不同,但当他们遇到让自己欣喜的事物时,心中便会涌起一种自得和满足的感觉。然而,他们未曾意识到衰老和死亡即将到来。

文本翻译

等到他们对所得的事物已经厌倦,心情也随情况的变化而起变化,感慨就随之有所不同了。从前感到欢欣的,很快就成为往事,(人)尚且不能不因这些引起心中的感触,何况(人的)寿命长短听凭造化, 最终归于消灭! 古人说:“ 死生也是一件大事啊。”这怎能不让人痛心啊!

文本翻译

夫人之相与,俯仰一世

或取诸怀抱

悟言一室之内

当其欣于所遇

死生亦大矣

判断下列句子中的文言现象

古今异义,今义:低头,抬头

古今异义,今义:抱在怀中

通假/省略句/状语后置

(于)一室之内悟言

状语后置

形作名:大事/判断句

4.第三自然段所议论的问题是什么?

5. 怎样理解“岂不痛哉”,作者因何而痛?

“生死”之痛

人之相与,俯仰一世/老之将至

人生短暂之痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

世事无常(欢乐有尽)之痛

况修短随化,终期于尽

生死难测之痛

5. 怎样理解“岂不痛哉”,作者因何而痛?

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。

——叔本华

在长长的一生里,为什么欢乐总是乍现就凋落,

走得最急的都是最美的时光。

——席慕蓉《为什么》

补充问题

生与死每个人都将面对,那么当时动荡时期的魏晋士人们是如何看待生死的呢?

魏晋士人生死观

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,

云:‘死便据地以埋’”。——《晋书 刘伶传》

魏晋士人生死观

阮籍“时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反”。

——《晋书 阮籍传》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。”

——《与山巨源绝交书》

魏晋士人生死观

追求清静无为、自由放任的生活。出世入仙和逃避现实的情调很浓。就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。更有许多人及时行乐、纵情声色。觉得死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死。

总结:“一死生”“齐彭殇”

道家的影响

庄子的妻子去世后,他向惠子解释了自己并不悲泣的原因。庄子认为,人在未出生之前,是无生命的,不仅无形体,甚至连构成生命的气也不存在。因此,生死只是像春夏秋冬一样,是自然交替的过程。他认为“死”是回归到自然界、宇宙时空或“道”中,再化为“无”。因为万物都是由“道”所生,最终又复归于“道”,气的聚集与消散是生命的必然过程。庄子主张齐生死,认为无论生死都应该顺其自然,豁达地对待生死是庄子生死哲学的核心。

5. 怎样理解“岂不痛哉”,作者因何而痛?

王羲之所处的时代政治严酷,社会动荡不安,这使得一些人选择谈玄悟道,将思想集中于室内的交流,有些人则选择归隐山林,寻求超越世俗的自由。他们虽然暂时陶醉于快乐之中,追求片刻的满足,但人生的短暂和无常仍让他们深感痛苦。他们明白,无论如何逃避,死亡终究是人生无法避免的终点,这份内心煎熬无法摆脱。这种痛苦源于对人生无常和欢乐短暂的深刻体悟。

对比小结

景雅

人雅

事雅

景陈

人老

事迁

信

可

乐

也

岂

不

痛

哉

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

原因

面对

悲伤

明白

乃

犹如

意动,把…看做一样/看做相等

因此

一个个

……的原因

意态,情趣

这次(集会)

字词释义

每当看到古人关于生死感慨的文章,我总是感同身受,不禁为之叹息。这些文章像符契一样,与我心意相通,让我无法不为之动容。然而,尽管我明白生死的等同是虚妄的,长寿与短命的等同更是无法兑现的言论,但我仍然无法完全明了这些感慨背后的深意。后人看待今人,就如同今人看待前人一样,这种代代相传的情感是如此可悲。因此,我记录下这次聚会的参与者名单和他们的诗篇,虽然时代变迁,世事各异,但触发人们情感的原因却是一致的。我想这些诗篇也能让后世的读者产生同样的感慨吧。

文本翻译

6. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

你认为王羲之悲得有没有道理?为何而悲?这种悲痛背后蕴含了怎样的人生态度?

郭沫若说文章前面写极乐,后面突然悲痛,“悲得太没有道理”,是“无病呻吟的绝顶”。

6. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

千古

同悲

每览昔人兴感之由,若合一契

(今之视昔)

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

(今)

后之览者,亦将有感于斯文

(后之视今)

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。——死生之大

表面

美景盛事

(寄情山水)

内心

执着追求

(反思生命)

6. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

6. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

王羲之将自己的内心感受推及到人类的普遍情感,认为人们对于生命的感慨是跨越时空的共鸣。他感慨道,“昔人兴感,已契我心”,即古人对于生命的感慨与现今的人们产生强烈的共鸣。同时,他也意识到“后之视今,亦犹今之视昔”,即后人看待现今的我们,也会像我们看待古人一样,对生命产生同样的感慨和思考。

但王羲之毕竟生活在国势日衰的东晋时期,士大夫们大多意志消沉,不求进取,对他而言也有影响,因此文中出现了低沉的调子,例如以“修短随化,终期于尽”,这是难以苛求的。

7.王羲之的生死观是怎样的?

作者对人生短促大发感慨,但深沉的慨叹之中,暗含着对人生的眷恋和热爱之情。既然“修短随化,终期于尽”,就应该在短暂的生命中追求真正的人生之乐。那么,人生的真正之乐在哪里呢?

7.王羲之的生死观是怎样的?

文章开头所写的会稽雅集,实际上就回答了这一问题。正因为如此,作者才对这次集会的“成果”倍加珍惜,“列叙时人,录其所述”,表明写作的目的:

以期在暗淡的人世间留下会稽山的一叶苍翠,在混浊的人事长河中溅进兰亭曲水的一脉清波。

乐

兰亭盛会

人生感慨

痛

作序目的

悲

情感梳理

《兰亭集序》是一篇充满情感的诗集序言,作者通过描绘兰亭的山水美景和宴会盛况,表达了对世事变幻和生死无常的感慨。文章反映了当时一般封建士大夫的人生观,但在一定程度上批判了虚无的哲学观念,强调了现实生活的珍贵和值得珍惜的一面。在这个时代,老庄思想盛行,许多人沉迷于玄学,而王羲之能在感慨人生无常的同时,透露出对现实生活的留恋和珍惜,这种态度是非常难能可贵的。文章情景交融,情感饱满,不仅令人陶醉,更能引发人们的思考。

总结全文

1、立意高远,蕴藉深长(议论)

作者善于借题发挥,从一次普通的游宴活动谈到他的生死观,并以此批判当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

艺术特色

2、文笔洗练,自然有致

这篇文章仅有324字,却概括了兰亭之会的整体情况,并深入探讨了死生问题。尽管是一篇书序,但作者以抒情的方式表达出来,情感充沛,文字优美,令人陶醉。文章文笔简练,自然流畅,发人深思。作者通过优美的文字,将读者带入到一种超脱尘世的境界,让人感受到生命的无常和短暂。同时,文章也表达了作者对生命的珍视和对人生的思考,让人在欣赏文字之美的同时,也能感受到作者对人生的独特见解。总之,这篇文章是一篇充满智慧和美感的佳作,值得人们反复品味。

艺术特色

2、文笔洗练,自然有致

描写景色方面:以“崇山峻岭,茂林修竹”来描写山景,突出了山峰的高耸峻峭和树林的繁盛。而以“清流激湍,映带左右”来形容水流,不仅描绘了清澈的溪流和湍急的水流,还通过“映带左右”展现了四周环境的和谐美丽。短短16个字,便将兰亭四周的景色描绘得淋漓尽致,渲染了清幽的气氛,让人感受到自然之美,心情也随之舒畅。

艺术特色

2、文笔洗练,自然有致

叙事方面:“引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”这段文字描绘的是一次优雅的庭院宴会的情景。在这里,人们引溪水为酒浆,曲水流觞,围坐一起。虽然现场没有繁盛的乐队,但参与者们通过简单的饮酒赋诗,足以畅快地表达各自的内心情感。这段文字用普通的词汇,极少使用形容词,却精确地描绘了宴会过程中的重要细节,展现了与会人士的高雅情趣和深挚的友情。

艺术特色

艺术特色

2、文笔洗练,自然有致

抒情方面:如“情随事迁,感慨系之”,这是广为传颂的名句,因为它道出了人们的普遍感受:在回首往事时,情感随着时间和经历的变化而发生变化,但仍会不可避免地产生各种感慨。另一句“临文嗟悼”则描绘了许多人在阅读古人文章时的共同情感体验,即与作者产生情感共鸣。这种共鸣让人们深刻地感受到人类情感的共通性和永恒性。

艺术特色

请结合历史人物的言论,谈谈我们该如何面对自己的人生

“朝闻道,夕死可矣。”《论语·里仁》

“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”《论语·卫灵公》

李清照

“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

司马迁

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

藏克家

“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”

毛泽东

“生的伟大,死的光荣。”

课后作业

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

部编教材高中语文 选择性必修(下册) 第三单元

王羲之的《兰亭集序》堪称书法艺术的巅峰之作,同时也是文学创作的杰出代表。据史书记载,唐太宗曾不遗余力地寻找其真迹,日夜欣赏并临摹,甚至引发了宫廷内外的书法热潮。那么,这篇作品为何被誉为“文中上品”,又为何能够跨越千年仍然引人入胜呢?接下来,我们将一同领略作为文学作品的《兰亭集序》所散发出的独特魅力。

课堂导入

了解作者生平及写作背景,积累文化常识。

分析作者乐、痛、悲的原因。

掌握本文情景交融、叙议结合的写作特点。

探究王羲之积极的人生观,体会其在深沉的感叹中暗含的对人生的眷恋和热爱之情。

学习目标

位于浙江省绍兴县的西南部,因春秋时期越王勾践在此植兰,汉代时建有驿亭而得名。这个古朴典雅的园林虽然规模不大,却因其深厚的历史文化底蕴和独特的园林美景而吸引了众多中外游客的目光。

中国书法圣地——绍兴兰亭

中国书法圣地——绍兴兰亭

兰亭布局,以曲水流觞为中心,四周环绕着鹅池、鹅池亭、流觞亭、小兰亭、玉碑亭、墨华亭、右军祠等。“兰亭”景区门口的古典标志,是一颗大型印章。

本文为一篇序言,简称“序”,亦称为前言,属于实用文体,与“跋”同类。序文通常位于著作的卷首,旨在介绍某人的著作或某一材料,阐述写作的目的、过程、内容等相关事宜,以便帮助读者更好地理解和欣赏。本文既可以是作者自己撰写,称为“自序”,也可以请他人代为撰写,称为“他序”。他序除了介绍著作外,还可能包含一些评价的内容。

《兰亭集序》

文体常识:序

(303—361)

王羲之

字逸少,东晋书法家、文学家。东晋琅邪临沂(今属山东)人,世居会稽山阴。官至右军将军,故后世称为“王右军”。

他出身于两晋的名门望族,是东晋政治家王导的从子。青年时期就有美誉,朝廷召他为侍中、吏部尚书,都辞谢不就。

走近作者

王羲之十二岁时便跟随父亲学习笔法论,在父亲指点下对书法艺术有了初步领悟。此后,他师从著名女书法家卫夫人,刻苦钻研书法技艺。在游历名山的过程中,他广泛吸收各派精髓,从张芝那里学习草书的技巧,并从钟繇的正书中汲取营养。他善于融合各种技法,自成一家,达到了无与伦比的艺术高度。他的书法作品被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”,深受历代书法爱好者的推崇和赞誉。

走近作者

王羲之“兼撮众法,备成一家”

王羲之的书法艺术具有极为广泛和深远的影响,在书法家群体中鲜有人能与之匹敌,因此被誉为“书圣”。他创作的《乐毅论》、《黄庭经》等楷书作品被尊称为“书之圣”。而他最为著名的作品《兰亭集序》则被后世书法家誉为“天下第一行书”,其艺术成就和影响力无可争议。

王羲之在诗文写作上也是高手。东晋文坛盛行骈文,王羲之是少数仍沿用散文写作,或以散驭骈的作家之一。其文风清洗,不尚辞藻而多情致。

走近作者

古代人们每年三月初三,为驱邪消灾、祈福安康,都有到水边嬉游的习俗,称为修禊。东晋穆帝永和九年三月初三这一天,天气晴朗,微风和煦,王羲之与谢安、孙绰、许询等41位文人墨客及社会名士一同来到兰亭雅集,共赴修禊盛会。

《兰亭集序》的由来

他们列坐曲水两侧,将酒觞置于清流之上,顺水任游,停于谁前则赋四、五言诗各一首,否则罚酒。据载,王、谢、孙等11人各成诗两首,另有15人各成一首,余人诗不成,罚酒三巨觥,共成诗37首,合为《兰亭集》,由王羲之作序324字,以记之。

《兰亭集序》的由来

《兰亭集序》神龙摹本,藏于北京故宫博物院

两晋时期政治环境恶劣,统治集团内部争斗激烈,互相倾轧,残杀现象屡见不鲜。士大夫阶层对此深感不满,普遍崇尚老庄思想,追求清静无为的生活方式。玄学的盛行对士人的思想、生活和文学创作产生了深远的影响。文学创作内容多偏向消沉,弥漫着出世成仙和逃避现实的情调。

创作背景

但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

创作背景

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

春季的末一个月

全,都

全,都

高高的

景物互相衬托

引来

酒杯

排列

旁边

音乐伴奏

盛况

喝酒

作诗

深远高雅的情思

字词释义

永和九年,即癸丑年。时值暮春三月之初,我们聚集在会稽郡山阴县的兰亭,共同行修禊之事。众多贤士齐聚一堂,无论年少长幼,皆参与其中。兰亭之地,有峻岭崇山,茂密树林和翠竹环绕,更有清澈的溪流萦绕于亭旁。我们以流水为曲水,列坐于水边,虽无音乐的华丽伴奏,但仅饮酒赋诗,已足以尽情抒发我们深远而高雅的情思。

文本翻译

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这

温暖舒畅

自然界的万物

用来……

开畅、舒展

穷尽

实在

值得

字词释义

此时此刻,天气晴朗,空气清新,微风徐徐,温暖宜人。抬头仰望,可见宇宙之广阔无垠;低头俯察,则感叹世间万物之丰富多彩。借此刻宁静时光纵目观察,心情开阔舒畅,足以尽情享受眼前所见的一切美好。这确实是一件令人愉悦的事情啊。

文本翻译

判断下列句子中的文言现象

状语后置

会于会稽山阴之兰亭

群贤毕至,少长咸集

列坐其次

一觞一咏

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

足以极视听之娱

形作名,贤德/年少/年长之人

古今异义,今义:次要的

名作动:喝酒

定语后置

形作动:穷尽

1.这部分记叙兰亭集会的盛况,主要写了哪些内容?

时间:

地点:

人物:

环境:

目的:

活动:

感慨:

天气:

岁在癸丑,暮春之初

会稽山阴之兰亭

修禊事

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,一觞一咏

天朗气清,惠风和畅

游目骋怀,极视听之娱

时节难得

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

活动有趣

气候宜人

悦目赏心

2.归纳作者认为“信可乐也”的原因?

景——“美”:环境优美,天气融合;崇山峻岭,气势高峻;茂林修竹,幽深静谧;清澈溪流,洁净明朗;流水急湍,飞花溅玉。这些景物清澈明朗,晶莹亮丽,生机盎然,反复吟咏,读者的心胸也会变得灵秀爽快。

事——“雅”:此时此地,风景秀丽,山辉川媚。群贤毕至,少长咸集,大家流觞曲水,临流赋诗,各抒怀抱。欢愉之情,溢于言表。

良辰美景

2.归纳作者认为“信可乐也”的原因?

情——“乐”:摆脱了各种俗务的纠缠,邀集自己的新朋旧友,来到山水胜地,游赏吟咏和畅饮,真是一种难得的快乐。暮春时节,草长莺飞的江南美景本来就足以诱人,更何况是会稽山阴,这里山灵水秀,一步一景,令人目不暇接。这天,天气格外晴朗,朋友们一觞一咏,快然自足。

作者以简洁的笔触,开阔的画面,在我们面前展现出一幅宴乐图。读文至此,我们的心也随之快乐地跳荡。

佳朋乐事

3.第一、二自然段在写法上有什么特点

如叙说“此地有崇山峻岭,茂林修竹……列坐其次。”下面紧接着引申而论“虽无丝竹之盛,……亦足以畅叙幽情”;下面也同样是叙议结合:“是日也,天朗气清,惠风和畅。”由良辰、美景、赏心、乐事得出:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”

写景抒情,叙议结合

字词释义

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

互相交往

比喻时间短暂

兼词,之于

同“晤”,面对

放纵

同“取”

感到欣喜

一时

高兴的样子

等到

动词,往,引申为求得

连接

代词

过去,以前

成为

因

代词

造化,指自然

归结

发生、引起

大事

人们相互交往,时光匆匆,一生便悄然度过。有的人在室内相聚交谈,彼此倾诉内心的想法;有的人则寄情于所钟爱的事物上,言行自由自在,不受任何拘束。虽然每个人对生活的选择和性情各有不同,但当他们遇到让自己欣喜的事物时,心中便会涌起一种自得和满足的感觉。然而,他们未曾意识到衰老和死亡即将到来。

文本翻译

等到他们对所得的事物已经厌倦,心情也随情况的变化而起变化,感慨就随之有所不同了。从前感到欢欣的,很快就成为往事,(人)尚且不能不因这些引起心中的感触,何况(人的)寿命长短听凭造化, 最终归于消灭! 古人说:“ 死生也是一件大事啊。”这怎能不让人痛心啊!

文本翻译

夫人之相与,俯仰一世

或取诸怀抱

悟言一室之内

当其欣于所遇

死生亦大矣

判断下列句子中的文言现象

古今异义,今义:低头,抬头

古今异义,今义:抱在怀中

通假/省略句/状语后置

(于)一室之内悟言

状语后置

形作名:大事/判断句

4.第三自然段所议论的问题是什么?

5. 怎样理解“岂不痛哉”,作者因何而痛?

“生死”之痛

人之相与,俯仰一世/老之将至

人生短暂之痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

世事无常(欢乐有尽)之痛

况修短随化,终期于尽

生死难测之痛

5. 怎样理解“岂不痛哉”,作者因何而痛?

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。

——叔本华

在长长的一生里,为什么欢乐总是乍现就凋落,

走得最急的都是最美的时光。

——席慕蓉《为什么》

补充问题

生与死每个人都将面对,那么当时动荡时期的魏晋士人们是如何看待生死的呢?

魏晋士人生死观

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,

云:‘死便据地以埋’”。——《晋书 刘伶传》

魏晋士人生死观

阮籍“时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反”。

——《晋书 阮籍传》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。”

——《与山巨源绝交书》

魏晋士人生死观

追求清静无为、自由放任的生活。出世入仙和逃避现实的情调很浓。就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。更有许多人及时行乐、纵情声色。觉得死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死。

总结:“一死生”“齐彭殇”

道家的影响

庄子的妻子去世后,他向惠子解释了自己并不悲泣的原因。庄子认为,人在未出生之前,是无生命的,不仅无形体,甚至连构成生命的气也不存在。因此,生死只是像春夏秋冬一样,是自然交替的过程。他认为“死”是回归到自然界、宇宙时空或“道”中,再化为“无”。因为万物都是由“道”所生,最终又复归于“道”,气的聚集与消散是生命的必然过程。庄子主张齐生死,认为无论生死都应该顺其自然,豁达地对待生死是庄子生死哲学的核心。

5. 怎样理解“岂不痛哉”,作者因何而痛?

王羲之所处的时代政治严酷,社会动荡不安,这使得一些人选择谈玄悟道,将思想集中于室内的交流,有些人则选择归隐山林,寻求超越世俗的自由。他们虽然暂时陶醉于快乐之中,追求片刻的满足,但人生的短暂和无常仍让他们深感痛苦。他们明白,无论如何逃避,死亡终究是人生无法避免的终点,这份内心煎熬无法摆脱。这种痛苦源于对人生无常和欢乐短暂的深刻体悟。

对比小结

景雅

人雅

事雅

景陈

人老

事迁

信

可

乐

也

岂

不

痛

哉

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

原因

面对

悲伤

明白

乃

犹如

意动,把…看做一样/看做相等

因此

一个个

……的原因

意态,情趣

这次(集会)

字词释义

每当看到古人关于生死感慨的文章,我总是感同身受,不禁为之叹息。这些文章像符契一样,与我心意相通,让我无法不为之动容。然而,尽管我明白生死的等同是虚妄的,长寿与短命的等同更是无法兑现的言论,但我仍然无法完全明了这些感慨背后的深意。后人看待今人,就如同今人看待前人一样,这种代代相传的情感是如此可悲。因此,我记录下这次聚会的参与者名单和他们的诗篇,虽然时代变迁,世事各异,但触发人们情感的原因却是一致的。我想这些诗篇也能让后世的读者产生同样的感慨吧。

文本翻译

6. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

你认为王羲之悲得有没有道理?为何而悲?这种悲痛背后蕴含了怎样的人生态度?

郭沫若说文章前面写极乐,后面突然悲痛,“悲得太没有道理”,是“无病呻吟的绝顶”。

6. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

千古

同悲

每览昔人兴感之由,若合一契

(今之视昔)

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

(今)

后之览者,亦将有感于斯文

(后之视今)

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。——死生之大

表面

美景盛事

(寄情山水)

内心

执着追求

(反思生命)

6. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

6. 怎样理解“悲夫”,作者因何而悲?

王羲之将自己的内心感受推及到人类的普遍情感,认为人们对于生命的感慨是跨越时空的共鸣。他感慨道,“昔人兴感,已契我心”,即古人对于生命的感慨与现今的人们产生强烈的共鸣。同时,他也意识到“后之视今,亦犹今之视昔”,即后人看待现今的我们,也会像我们看待古人一样,对生命产生同样的感慨和思考。

但王羲之毕竟生活在国势日衰的东晋时期,士大夫们大多意志消沉,不求进取,对他而言也有影响,因此文中出现了低沉的调子,例如以“修短随化,终期于尽”,这是难以苛求的。

7.王羲之的生死观是怎样的?

作者对人生短促大发感慨,但深沉的慨叹之中,暗含着对人生的眷恋和热爱之情。既然“修短随化,终期于尽”,就应该在短暂的生命中追求真正的人生之乐。那么,人生的真正之乐在哪里呢?

7.王羲之的生死观是怎样的?

文章开头所写的会稽雅集,实际上就回答了这一问题。正因为如此,作者才对这次集会的“成果”倍加珍惜,“列叙时人,录其所述”,表明写作的目的:

以期在暗淡的人世间留下会稽山的一叶苍翠,在混浊的人事长河中溅进兰亭曲水的一脉清波。

乐

兰亭盛会

人生感慨

痛

作序目的

悲

情感梳理

《兰亭集序》是一篇充满情感的诗集序言,作者通过描绘兰亭的山水美景和宴会盛况,表达了对世事变幻和生死无常的感慨。文章反映了当时一般封建士大夫的人生观,但在一定程度上批判了虚无的哲学观念,强调了现实生活的珍贵和值得珍惜的一面。在这个时代,老庄思想盛行,许多人沉迷于玄学,而王羲之能在感慨人生无常的同时,透露出对现实生活的留恋和珍惜,这种态度是非常难能可贵的。文章情景交融,情感饱满,不仅令人陶醉,更能引发人们的思考。

总结全文

1、立意高远,蕴藉深长(议论)

作者善于借题发挥,从一次普通的游宴活动谈到他的生死观,并以此批判当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

艺术特色

2、文笔洗练,自然有致

这篇文章仅有324字,却概括了兰亭之会的整体情况,并深入探讨了死生问题。尽管是一篇书序,但作者以抒情的方式表达出来,情感充沛,文字优美,令人陶醉。文章文笔简练,自然流畅,发人深思。作者通过优美的文字,将读者带入到一种超脱尘世的境界,让人感受到生命的无常和短暂。同时,文章也表达了作者对生命的珍视和对人生的思考,让人在欣赏文字之美的同时,也能感受到作者对人生的独特见解。总之,这篇文章是一篇充满智慧和美感的佳作,值得人们反复品味。

艺术特色

2、文笔洗练,自然有致

描写景色方面:以“崇山峻岭,茂林修竹”来描写山景,突出了山峰的高耸峻峭和树林的繁盛。而以“清流激湍,映带左右”来形容水流,不仅描绘了清澈的溪流和湍急的水流,还通过“映带左右”展现了四周环境的和谐美丽。短短16个字,便将兰亭四周的景色描绘得淋漓尽致,渲染了清幽的气氛,让人感受到自然之美,心情也随之舒畅。

艺术特色

2、文笔洗练,自然有致

叙事方面:“引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”这段文字描绘的是一次优雅的庭院宴会的情景。在这里,人们引溪水为酒浆,曲水流觞,围坐一起。虽然现场没有繁盛的乐队,但参与者们通过简单的饮酒赋诗,足以畅快地表达各自的内心情感。这段文字用普通的词汇,极少使用形容词,却精确地描绘了宴会过程中的重要细节,展现了与会人士的高雅情趣和深挚的友情。

艺术特色

艺术特色

2、文笔洗练,自然有致

抒情方面:如“情随事迁,感慨系之”,这是广为传颂的名句,因为它道出了人们的普遍感受:在回首往事时,情感随着时间和经历的变化而发生变化,但仍会不可避免地产生各种感慨。另一句“临文嗟悼”则描绘了许多人在阅读古人文章时的共同情感体验,即与作者产生情感共鸣。这种共鸣让人们深刻地感受到人类情感的共通性和永恒性。

艺术特色

请结合历史人物的言论,谈谈我们该如何面对自己的人生

“朝闻道,夕死可矣。”《论语·里仁》

“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”《论语·卫灵公》

李清照

“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

司马迁

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

藏克家

“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”

毛泽东

“生的伟大,死的光荣。”

课后作业