第六单元课外古诗词诵读《潼关》课件(共20张ppt)2024-2025学年统编版语文七年级上册

文档属性

| 名称 | 第六单元课外古诗词诵读《潼关》课件(共20张ppt)2024-2025学年统编版语文七年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-30 09:55:32 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

潼 关

义务教育教学科书七年级上第六单元课外古读诵诵读之

湖南省安乡县深柳中学 龚晖灵

1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。(重点)

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,通过解读诗歌意象了解诗歌主旨。(难点)

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象,感受少年谭嗣同凌云豪情,树立“志存高远”的爱国情怀。。(素养)

核心素养目标

导入新课

《狱中题壁》:望门投止思张俭,忍死须臾待杜根;我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。知道作者是谁吗?谭嗣同。谭嗣同是“戊戌六君子”之一,戊戌政变时,以慈禧太后为首的封建顽固派大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子”。在这六个人里,作为戊戌变法领导人之一的谭嗣同最为人所知。今天学习《潼关》,来了解一下这位爱国人士在14岁时的情怀和抱负吧!

作者简介

谭嗣同(1865—1898),字复生,号壮飞,汉族,湖南浏阳人,是中国近代资产阶级著名的政治家、思想家,维新志士。湖南浏阳人,中国近代著名政治家、思想家,维新派人士。其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。1898年参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅三十三岁,为“戊戌六君子”之一。

写作背景

谭嗣同写这首诗时才十四岁,从故乡湖南赴甘肃兰州父亲任所途中,经过陕西潼关,在这里饱览了一番北国山河的壮丽风采,当时他满腔热情渴望为民族国家争取荣光。但是当时的中国是一个软弱无力、被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。

知识链接:

潼关位于陕西省渭南市潼关县北,北临黄河,南踞秦岭。《水经注》载:“河在关内南流潼激关山,因谓之潼关。”始建于东汉建安元年(196年)。潼关是关中的东大门,历来为兵家必争之地,居中华十大名关第二位,素有“第一关”的美誉。乾隆皇帝游历帝国大好河山,行至于此,也不免感慨潼关之险峻,并于城楼外横额上留下“第一关”的鎏金御书。

文体知识

体裁:七言绝句。

绝句:又称截句、断句、绝诗,是唐朝流行起来的一种诗歌体裁,讲求格律押韵,属于近体诗。每首四句,以五言、七言为主,简称五绝、七绝。

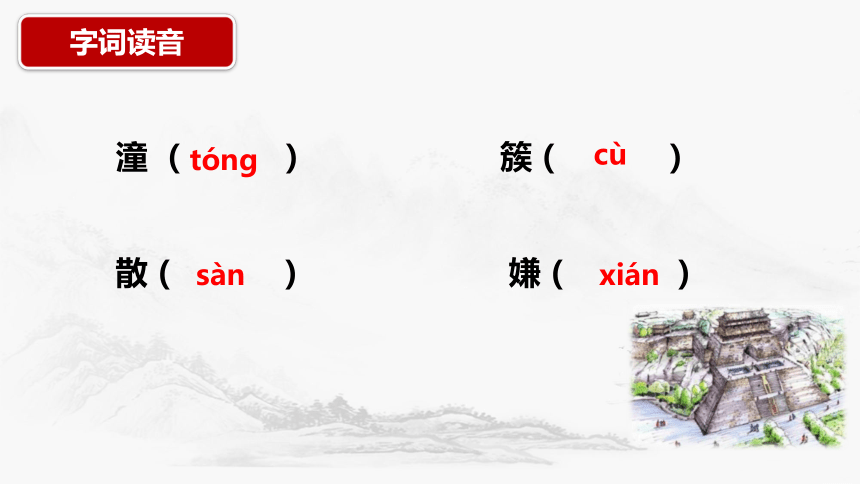

字词读音

潼 ( ) 簇( )

散 ( ) 嫌 ( )

tóng

cù

sàn

xián

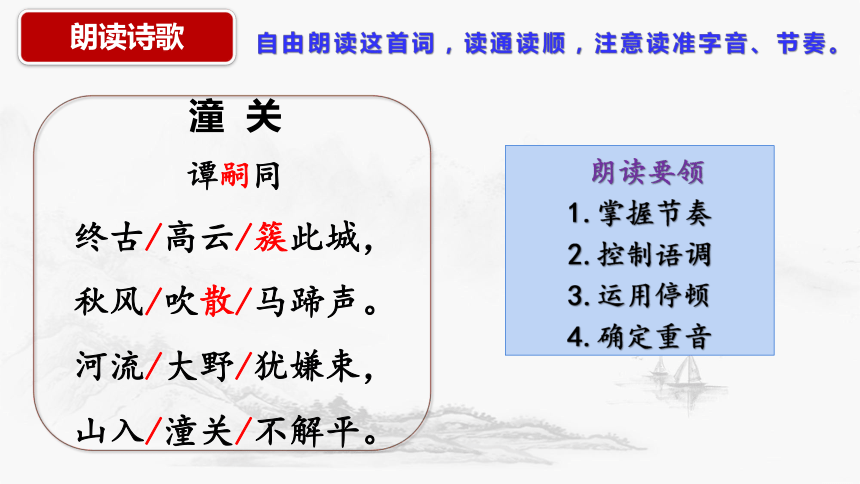

自由朗读这首词,读通读顺,注意读准字音、节奏。

朗读诗歌

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

潼 关

谭嗣同

终古/高云/簇此城,

秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,

山入/潼关/不解平。

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

久远。

簇拥。

译文:从古到今,这巍峨的雄关就被白云团团簇拥着,清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

指潼关

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

译文:黄河奔向平坦广阔的原野,好像仍嫌河床箍得太紧;山峰刚入潼关便突兀而起、耸入云天,唯恐自己显得平庸。

黄河

指秦岭山脉进入潼关(以西)

拘束

不知道什么是平坦。解,懂得

文本探究

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

不言高度而高度自见

视觉

听觉

孤城的寂寥与辽远

以动写静,拟人

点明时令

①拟人、侧面描写②一个“簇”宇,以动写静,让人自然想到白云朵朵、簇拥高城的奇景,③第一句不直写关城高险,而以“高云”烘托,独具匠心,写出潼关历史悠久、地势险要、孤城的寂寥与辽远的特点。第二句写出孤城的寂寥与辽远,④一位豪情勃发、扬鞭催马的青年的飒爽英姿跃然纸上。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

赏析:此句最有气魄,最见功力。第三句写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。在诗人的笔下,奔腾的黄河,险峻的群山,好像都成了有思想、有感情的人。它们的身上融入了诗人强烈的感受,也融入了诗人的思想、个性和人格,还融入了他作为一个时代的改革家的壮志豪情。这是诗人个性的象征,说明他是一个慷慨任侠、不囿于世俗观念的放达之士,是一个决心与传统势力较量到底的改革者。

赏析:结句含蓄凝炼,给人以启迪和思考。末句写秦岭山脉进入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯,再也不知何谓平坦。诗句所写的山水,是诗人感觉中的山和感觉中的水,把山水写活了,读来有冲击力,能让人强烈地感受到诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。

合作探究

1、诗中的”潼关“仅仅是指一个地理关隘吗?还可能有什么深层含义?

诗中的”潼关“不只是地理上的关隘,它还象征着一种阻碍与束缚。诗人借潼关的险要地势和雄伟景象,抒发自己对现实中封建制度、传统观念等束缚的不满和反抗情绪。潼关的险峻如同社会中的种种限制,而诗人笔下黄河与山的不羁,则代表碰上他内心渴望冲破这些阻碍,追求自由、平等和理想境界的精神诉求,是诗人情感与思想的寄托物。

2、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?

当时的中国,正值政治腐朽不堪的清王朝统治末期,政府软弱无能,西方列强纷纷在中国开辟殖民地,将中国完全沦为了半殖民地半封建社会,社稷无以为继,百姓生活困苦。这样的社会现实,在14岁的谭嗣同心中留下了痛恨不已的印象,谭嗣同少年随父亲上任之途已是满腔报国之志,渴望能够得到国家重用,渴望大展宏图,看到潼关山水这般汹涌激荡,谭嗣同心中想要冲破封建束缚的罗网,奋勇向前的心声就更为炽热,于是他借景抒情,依托潼关这一片壮观的山水,写下了这首气势干云的诗篇!

移情于物

3、本诗刻画出怎样的人物形象?

刻画出了一位英姿勃发、扬鞭催马的青年形象,感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士。

康有为曾经这样赞扬谭嗣同:挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。

写作特色

名家评点

⑴表现方法上采用“寄情于梦,虚实结合”的写法。

⑵“风吹雨”同时象征南宋王朝随时将颠覆的命运。

⑶这首诗语言朴实明快、豪放流畅、通俗平易。

归纳主旨

这首诗通过描述诗人途经潼关的所见所感,展现了潼关的独特景象,充分表现了少年诗人豪迈奔放的激情和冲破封建束缚、追求个性解放的愿望。

拓展阅读

狱中题壁

谭嗣同

望门投止思张俭,

忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,

去留肝胆两昆仑。

阅读谭嗣同《狱中题壁》,体会它与《潼关》的不同。

写作背景:谭嗣同于光绪二十四年(1898年)在狱中所作的一首七言绝句。这首诗的前两句运用张俭和杜根的典故,揭露顽固派的狠毒,表达了对维新派人士的思念和期待。后两句抒发作者大义凛然,视死如归的雄心壮志。

此诗抒发了诗人愿为自己的理想而献身的壮烈情怀。

全诗用典贴切精妙,出语铿锵顿挫,气势雄健迫人。诗中寄托深广,多处运用比喻手法,使胸中意气奈情的表达兼具含蓄特色。

课堂小结

前两句:描写

高云拥城,寂寥辽远

后两句:抒情

不畏险阻,勇往直前

潼关

绘景

抒情

检测提升

1、对《潼关》理解不正确的一项是( )

A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要。

B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程。

C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

2、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )

A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

C、第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

D、这首诗运用了比喻的修辞手法,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌束”,生动形象地表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

D

D

豪迈奔放

拟人

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是( )

A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、三、四句,则转从河和山方面来写。那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一峰更比一峰高。这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照,是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

B

潼 关

义务教育教学科书七年级上第六单元课外古读诵诵读之

湖南省安乡县深柳中学 龚晖灵

1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。(重点)

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,通过解读诗歌意象了解诗歌主旨。(难点)

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象,感受少年谭嗣同凌云豪情,树立“志存高远”的爱国情怀。。(素养)

核心素养目标

导入新课

《狱中题壁》:望门投止思张俭,忍死须臾待杜根;我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。知道作者是谁吗?谭嗣同。谭嗣同是“戊戌六君子”之一,戊戌政变时,以慈禧太后为首的封建顽固派大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子”。在这六个人里,作为戊戌变法领导人之一的谭嗣同最为人所知。今天学习《潼关》,来了解一下这位爱国人士在14岁时的情怀和抱负吧!

作者简介

谭嗣同(1865—1898),字复生,号壮飞,汉族,湖南浏阳人,是中国近代资产阶级著名的政治家、思想家,维新志士。湖南浏阳人,中国近代著名政治家、思想家,维新派人士。其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。1898年参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅三十三岁,为“戊戌六君子”之一。

写作背景

谭嗣同写这首诗时才十四岁,从故乡湖南赴甘肃兰州父亲任所途中,经过陕西潼关,在这里饱览了一番北国山河的壮丽风采,当时他满腔热情渴望为民族国家争取荣光。但是当时的中国是一个软弱无力、被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。

知识链接:

潼关位于陕西省渭南市潼关县北,北临黄河,南踞秦岭。《水经注》载:“河在关内南流潼激关山,因谓之潼关。”始建于东汉建安元年(196年)。潼关是关中的东大门,历来为兵家必争之地,居中华十大名关第二位,素有“第一关”的美誉。乾隆皇帝游历帝国大好河山,行至于此,也不免感慨潼关之险峻,并于城楼外横额上留下“第一关”的鎏金御书。

文体知识

体裁:七言绝句。

绝句:又称截句、断句、绝诗,是唐朝流行起来的一种诗歌体裁,讲求格律押韵,属于近体诗。每首四句,以五言、七言为主,简称五绝、七绝。

字词读音

潼 ( ) 簇( )

散 ( ) 嫌 ( )

tóng

cù

sàn

xián

自由朗读这首词,读通读顺,注意读准字音、节奏。

朗读诗歌

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

潼 关

谭嗣同

终古/高云/簇此城,

秋风/吹散/马蹄声。

河流/大野/犹嫌束,

山入/潼关/不解平。

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

久远。

簇拥。

译文:从古到今,这巍峨的雄关就被白云团团簇拥着,清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

指潼关

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

译文:黄河奔向平坦广阔的原野,好像仍嫌河床箍得太紧;山峰刚入潼关便突兀而起、耸入云天,唯恐自己显得平庸。

黄河

指秦岭山脉进入潼关(以西)

拘束

不知道什么是平坦。解,懂得

文本探究

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

不言高度而高度自见

视觉

听觉

孤城的寂寥与辽远

以动写静,拟人

点明时令

①拟人、侧面描写②一个“簇”宇,以动写静,让人自然想到白云朵朵、簇拥高城的奇景,③第一句不直写关城高险,而以“高云”烘托,独具匠心,写出潼关历史悠久、地势险要、孤城的寂寥与辽远的特点。第二句写出孤城的寂寥与辽远,④一位豪情勃发、扬鞭催马的青年的飒爽英姿跃然纸上。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

赏析:此句最有气魄,最见功力。第三句写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。在诗人的笔下,奔腾的黄河,险峻的群山,好像都成了有思想、有感情的人。它们的身上融入了诗人强烈的感受,也融入了诗人的思想、个性和人格,还融入了他作为一个时代的改革家的壮志豪情。这是诗人个性的象征,说明他是一个慷慨任侠、不囿于世俗观念的放达之士,是一个决心与传统势力较量到底的改革者。

赏析:结句含蓄凝炼,给人以启迪和思考。末句写秦岭山脉进入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯,再也不知何谓平坦。诗句所写的山水,是诗人感觉中的山和感觉中的水,把山水写活了,读来有冲击力,能让人强烈地感受到诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。

合作探究

1、诗中的”潼关“仅仅是指一个地理关隘吗?还可能有什么深层含义?

诗中的”潼关“不只是地理上的关隘,它还象征着一种阻碍与束缚。诗人借潼关的险要地势和雄伟景象,抒发自己对现实中封建制度、传统观念等束缚的不满和反抗情绪。潼关的险峻如同社会中的种种限制,而诗人笔下黄河与山的不羁,则代表碰上他内心渴望冲破这些阻碍,追求自由、平等和理想境界的精神诉求,是诗人情感与思想的寄托物。

2、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?

当时的中国,正值政治腐朽不堪的清王朝统治末期,政府软弱无能,西方列强纷纷在中国开辟殖民地,将中国完全沦为了半殖民地半封建社会,社稷无以为继,百姓生活困苦。这样的社会现实,在14岁的谭嗣同心中留下了痛恨不已的印象,谭嗣同少年随父亲上任之途已是满腔报国之志,渴望能够得到国家重用,渴望大展宏图,看到潼关山水这般汹涌激荡,谭嗣同心中想要冲破封建束缚的罗网,奋勇向前的心声就更为炽热,于是他借景抒情,依托潼关这一片壮观的山水,写下了这首气势干云的诗篇!

移情于物

3、本诗刻画出怎样的人物形象?

刻画出了一位英姿勃发、扬鞭催马的青年形象,感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士。

康有为曾经这样赞扬谭嗣同:挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。

写作特色

名家评点

⑴表现方法上采用“寄情于梦,虚实结合”的写法。

⑵“风吹雨”同时象征南宋王朝随时将颠覆的命运。

⑶这首诗语言朴实明快、豪放流畅、通俗平易。

归纳主旨

这首诗通过描述诗人途经潼关的所见所感,展现了潼关的独特景象,充分表现了少年诗人豪迈奔放的激情和冲破封建束缚、追求个性解放的愿望。

拓展阅读

狱中题壁

谭嗣同

望门投止思张俭,

忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,

去留肝胆两昆仑。

阅读谭嗣同《狱中题壁》,体会它与《潼关》的不同。

写作背景:谭嗣同于光绪二十四年(1898年)在狱中所作的一首七言绝句。这首诗的前两句运用张俭和杜根的典故,揭露顽固派的狠毒,表达了对维新派人士的思念和期待。后两句抒发作者大义凛然,视死如归的雄心壮志。

此诗抒发了诗人愿为自己的理想而献身的壮烈情怀。

全诗用典贴切精妙,出语铿锵顿挫,气势雄健迫人。诗中寄托深广,多处运用比喻手法,使胸中意气奈情的表达兼具含蓄特色。

课堂小结

前两句:描写

高云拥城,寂寥辽远

后两句:抒情

不畏险阻,勇往直前

潼关

绘景

抒情

检测提升

1、对《潼关》理解不正确的一项是( )

A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要。

B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程。

C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

2、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )

A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

C、第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

D、这首诗运用了比喻的修辞手法,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌束”,生动形象地表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

D

D

豪迈奔放

拟人

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是( )

A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、三、四句,则转从河和山方面来写。那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一峰更比一峰高。这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照,是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

B

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首