期末强化练 2024--2025学年初中历史统编版七年级上册(新教材)

文档属性

| 名称 | 期末强化练 2024--2025学年初中历史统编版七年级上册(新教材) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 183.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-12-30 16:33:41 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期末强化练 2024--2025学年

初中历史统编版七年级上册(新教材)

一、选择题

1.央视2023年春晚舞美设计以“满庭芳”为理念,创意取材自1959年陕西华县(现华州区)泉护村遗址庙底沟彩陶标志性的“花瓣纹”,这种花瓣纹被考古泰斗苏秉琦先生称之为“华山玫瑰”。彩陶的出现与下列哪一古人类遗址有关( )

A.北京人 B.山顶洞人 C.河姆渡居民 D.半坡居民

2.陶寺古城墓地中,大型墓中有陶鼓、石磐、玉钺、陶盘等随葬品,很多小型墓没有任何随葬品。这反映出当时( )

A.早期国家产生 B.手工业技术先进

C.商业经济发达 D.阶级分化严重

3.它与继承制、推举制完全不同,是由现任领导者自己提出,通过民主协商的方式传位给一个众人认可的贤德之人。“它”是指( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

4.“封建亲戚,以藩屏周”语出《左传》,隋唐间儒家学者孔颖达将其注释为“封立亲戚为诸侯之君,以为藩篱,屏蔽周室”。这说明分封制设立主要为了( )

A.稳定周初政治形势 B.扩大西周地方实力

C.促进各地民族交融 D.削弱了诸侯的权力

5.下框内容为某历史人物的嘉言懿行,下列名言或主张同属于该历史人物的是( )

提出“有教无类”的主张 教育学生要“不耻下问”要求学生做到“举一反三” ……

A.人们与世无争,天下就能太平 B.“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

C.“兼爱”“非攻” D.治国要靠法令、权术和威势

6.牛本来是用作宗庙中祭祀祖先神灵的贡品,春秋晚期晋国的范氏与中行氏失势,其子孙被逐出晋国,宗庙祭祀的牛被用于田亩耕作。这一现象反映了( )

A.社会变革 B.诸侯争霸 C.王室衰微 D.土地私有

7.《商君书》载:“国不农,则与诸侯争权,不能自持也,则众力不足也”“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣”。这表明商鞅主张( )

A.重农抑商 B.废除贵族特权

C.奖励军功 D.允许土地买卖

8.秦朝的三公九卿制度集行政、司法、军事、财政、监察等于一体。三公互不统属,直接向皇帝负责。九卿既互相牵制,又互相配合,发挥各自的作用。这一制度的实施( )

A.推动了国家统一 B.规范了基层治理

C.加强了中央集权 D.杜绝了外戚干政

9.在魏晋南北朝近四个世纪中,先后出现过34个政权。官渡之战、赤壁之战、淝水之战等著名战役都发生在这一时期。据此可知,这一时期最突出的特征是( )

A.政治变迁与门阀士族相关 B.分裂和动乱孕育着统一因素

C.民族冲突和民族交融并存 D.政治制度承袭秦汉而有所损益

10.琅琊刻石是公元前219年秦始皇东巡时所刻。刻石上的文字有“器械一量,同书文字……今皇帝并一海内,以为郡县,天下和平。”该文物( )

A.见证了秦灭六国的过程 B.体现了楷书艺术的成熟

C.记载了秦朝巩固统一的措施 D.反映了秦末农民战争的影响

11.历史课堂上,张老师提示“戍守长城”、“遇雨误期”、“张楚政权”等关键词,同学们能立刻联想到( )

A.黄巾起义 B.陈胜、吴广起义 C.李自成起义 D.黄巢起义

12.下面示意图中,①处应填的内容是( )

A.设置节度使 B.设置通判

C.实施“推恩令” D.设立噶厦

13.东汉末年爆发了大瘟疫,张仲景四处奔走,观察各个地方的流行疫病,一边走一边想办法防御和破解,经过多年的研究,张仲景终于发明了治疗疫病的方法,这体现了张仲景( )

A.吸取前人经验 B.个人天资聪慧 C.积极临床实践 D.刻苦闭门研究

14.某歌曲中唱道:“不是英雄,不读三国,若是英雄……东汉末年分三国,烽火连天不休……”关于东汉末年和三国时期的历史,以下说法正确的是( )

A.曹操废掉汉献帝,建立了曹魏政权

B.官渡之战为曹操统一全国奠定了基础

C.赤壁之战是历史上著名的以少胜多的战役

D.刘备派卫温到达夷洲,加强了台湾与大陆的联系

15.东晋、南朝时期,大量士人南迁,相聚而居,政府按迁徙人口原籍地名另设地方政府,成为侨郡。这样,南方出现了大批北方的州郡名,只是加上一个“南”字,如在京口设立南徐州,在江乘设立南琅琊郡等。这一政策( )

A.加强了中央对地方的控制 B.促进了南北经济文化的交流

C.反映了对国家统一的愿望 D.缓和了东晋以来的民族矛盾

二、综合题

16.统一是中国历史发展的主流,巩固统一,维护社会稳定,有利于中华文明延绵不绝。阅读材料,回答问题。

【统一之确立】

材料一 秦的统一,反映了春秋战国时代历史的大趋势。随着商业与交通的发展,中原地区与周边地区的联系比以前更为密切……各国的变法虽然有程度不同的差异,但总体目标是一致的,打击旧势力,扶植新势力,这种同一性为统一奠定了基础。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

【统一之巩固】

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。

——摘编自翦伯赞《中国史十五讲》

【统一之特征】

材料三 秦汉时期是中国历史上第一个大一统时期,也是统一多民族国家的奠基时期。政治上,大一统的中央集权制度建立和巩固;经济上,封建经济初步发展;民族关系上,统一的多民族的封建国家形成并不断发展。秦始皇和汉武帝为统一多民族国家建立和巩固作出了重要贡献。

——摘编自乔嫦美《秦皇汉武奠基大统一》

(1)根据材料一,分析秦能够统一全国的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”的表现?

(3)综合上述材料,谈谈你对秦汉时期阶段发展的认识。

17.中国古代制度的创新与改革推动历史进程的发展。阅读下列材料,回答问题。

【西周的制度创新】

材料一 为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。

——摘编自《中国历史》七年级上册

【秦朝的制度建设】

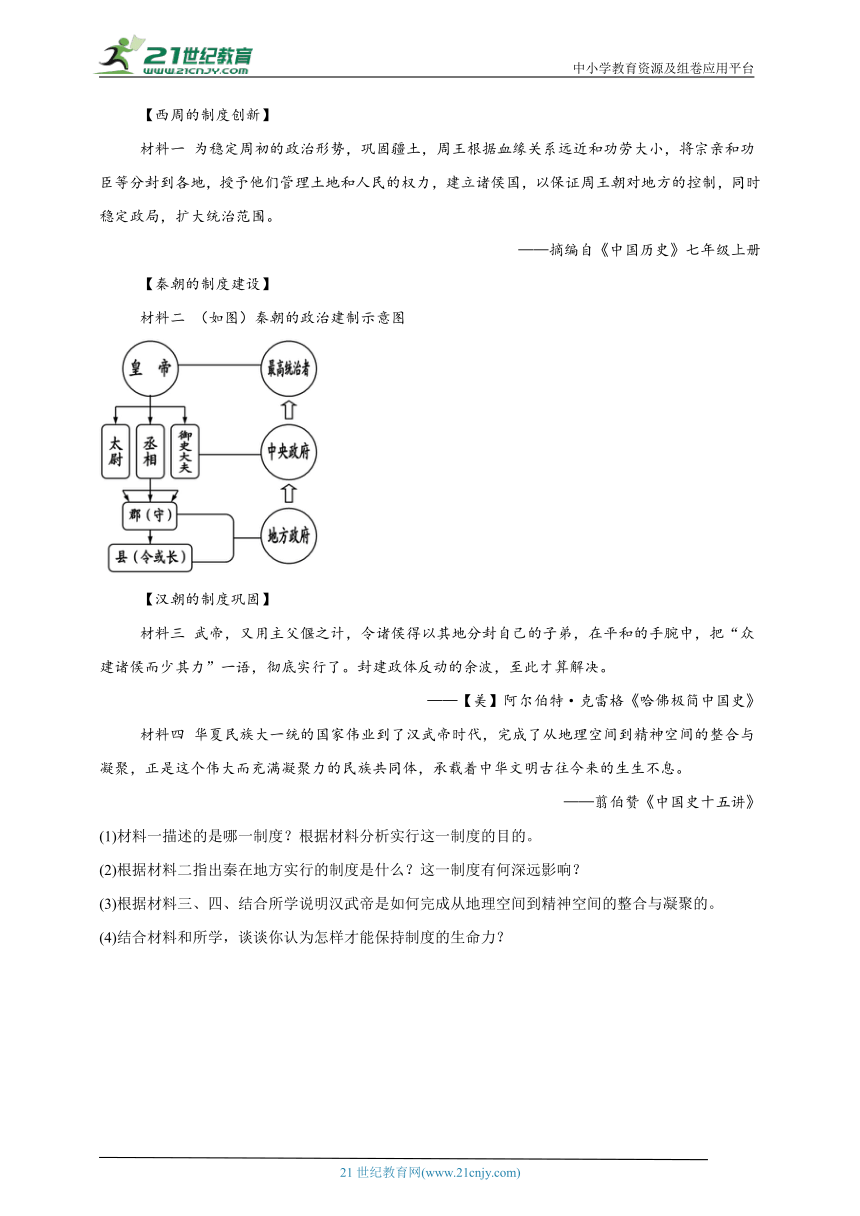

材料二 (如图)秦朝的政治建制示意图

【汉朝的制度巩固】

材料三 武帝,又用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把“众建诸侯而少其力”一语,彻底实行了。封建政体反动的余波,至此才算解决。

——【美】阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

材料四 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。

——翦伯赞《中国史十五讲》

(1)材料一描述的是哪一制度?根据材料分析实行这一制度的目的。

(2)根据材料二指出秦在地方实行的制度是什么?这一制度有何深远影响?

(3)根据材料三、四、结合所学说明汉武帝是如何完成从地理空间到精神空间的整合与凝聚的。

(4)结合材料和所学,谈谈你认为怎样才能保持制度的生命力?

参考答案:

1.D

根据材料“陕西华县(现华州区)泉护村遗址庙底沟彩陶”并结合所学可知,半坡遗址距今约6000年,在黄河流域陕西西安东部半坡村一带,半坡人在农业上以种粟为主,制陶业则以表面有彩绘的彩陶最为著名,D项正确;北京人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,距今约70万—20万年,仍处于旧石器时代,不会制作陶器,排除A项;山顶洞人北京西南周口店龙骨山上,距今约3万年,仍处于旧石器时代,不会制作陶器,排除B项;河姆渡遗址位于长江流域,距今约7000年,河姆渡人种植的农作物主要是水稻,制作的是黑陶,排除C项。故选D项。

2.D

根据材料“大型墓中有陶鼓、石磐、玉钺、陶盘等随葬品,很多小型墓没有任何随葬品”可知,说明当时不同群体之间的随葬品差别很大,社会地位差异显著,阶级分化严重,D项正确;仅从墓葬随葬品的差异不能直接推断出早期国家的产生。国家产生的标志包括公共权力的设立、法律的出现等诸多因素,题干没有体现这些关键要素,排除A项;虽然大型墓中有陶鼓、陶盘等手工业制品,但这主要是体现财富占有情况,不能仅据此就说明手工业技术先进。而且没有与同时期其他地区对比等相关信息来突出技术的先进性,排除B项;题干中没有任何关于商品交换、贸易等商业经济活动的内容,所以无法得出商业经济发达的结论,排除C项。故选D项。

3.A

根据材料“由现任领导者自己提出,通过民主协商的方式传位给一个众人认可的贤德之人”和所学知识可知,尧舜禹时期,推举有贤德的人当部落首领的办法,历史上叫“禅让”,这是原始社会中一种民主的制度,A项正确;“世袭制”就是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度。世袭制就是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承,这种传承主要有“家”的传承,诸侯国的传承,天下的传承等,材料表述与世袭制无关,排除B项;分封制是周王将土地分封给诸侯,诸侯在分封的土地上拥有相对独立的统治权。分封制涉及的是土地和权力的分配,而不是领导者的选拔,排除C项;郡县制是中国古代的一种地方行政制度,中央政府直接管理地方行政单位,这种制度不涉及领导者的选拔和传承,排除D项。故选A项。

4.A

根据题干信息“封建亲戚,以藩屏周”,结合所学知识可知,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以拱卫周王室,由此可知,西周实行分封制的目的是稳定周初政治形势,巩固周王室统治。A项正确;西周设立分封制主要为了稳定周初政治形势,巩固周王室统治,而不是扩大西周地方实力,排除B项;题干材料与促进各地民族交融无关,排除C项;削弱了诸侯的权力,题干材料没有体现,排除D项。故选A项。

5.B

根据材料“有教无类”“不耻下问”“举一反三”和所学可知,材料反映的是孔子的思想主张,孔子还主张“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”,B项正确;老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平,排除A项;墨家主张“兼爱”“非攻”,排除C项;法家主张治国要靠法令、权术和威势,排除D项。故选B项。

6.A

材料“春秋晚期晋国的范氏与中行氏失势,其子孙被逐出晋国,宗庙祭祀的牛被用于田亩耕作”反映的是农业生产中的牛耕,使牛由原来的“祭祀”用品,转为耕作,这体现了当时出现了社会变革,A项正确;材料体现的是晋国内部事务,与诸侯争霸关系不大,排除B项;王室衰微与晋国内斗关系不大,排除C项;牛耕出现推动土地私有发展,但材料并未体现土地私有,排除D项。故选A项。

7.A

根据材料“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣”可知,商鞅认为,加重商业交易的赋税,农民会讨厌从商,商人也会疑虑懈怠,农民讨厌从商,商人疑虑懈怠,那么土地一定会得到开垦,这体现了重农抑商的思想,A项正确;材料并未提及废除贵族的特权内容,排除B项;材料描述的是重农抑商的措施,没有描述奖励军功,排除C项;允许土地买卖在材料中也并未体现,排除D项。故选A项。

8.C

据材料“三公互不统属,直接向皇帝负责。九卿既互相牵制,又互相配合,发挥各自的作用”并结合所学可知,地方和中央的各个部门,既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,这样就使皇权高度集中,君主专制中央集权大为加强,C项正确;秦实现国家统一后才实行的三公九卿制,排除A项;三公九卿制属于中央官制,与基层治理不符,排除B项;杜绝了外戚干政说法过于绝对,且与材料信息无关,排除D项。故选C项。

9.B

根据题干信息“在魏晋南北朝近四个世纪中,先后出现过34个政权。官渡之战、赤壁之战、淝水之战等著名战役都发生在这一时期”并结合所学知识可知,这一时期是分裂的时代,但在各政权争斗的过程中逐步走向了统一,如西晋的统一,前秦的短暂统一北方等,反映出分裂和动乱孕育着统一因素,B项正确;“政治变迁与门阀士族相关”是东晋时期的特征,排除A项;魏晋南北朝时期,有战争和冲突,民族交融是主流,但是“民族冲突和民族交融并存”不能全面解读材料,排除C项;题干反映的魏晋南北朝时期的分裂和动乱的特征,与政治制度无关,排除D项。故选B项。

10.C

由题干材料“刻石上的文字有“器械一量,同书文字……今皇帝并一海内,以为郡县,天下和平。”并结合所学可知,这反映了秦始皇统一六国后采取的巩固统一的措施,如统一度量衡、文字和实行郡县制等。因此,C项正确;刻石并未具体描述秦灭六国过程,排除A项;秦朝以小篆作为通行全国的文字,尚未出现楷书,排除B项;刻石内容与秦末农民战争无关,排除D项。故选C项。

11.B

公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜、吴广斩木为兵、揭竿而起,高呼“王侯将相,宁有种乎”,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。据“戍守长城”“遇雨误期”“张楚政权”等关键词可知,同学们能立刻联想到陈胜、吴广起义,B项正确;黄巾起义发生在东汉时期,排除A项;李自成起义发生在明朝,排除C项;黄巢起义发生在唐朝,排除D项。故选B项。

12.C

根据图示秦朝“郡县制”,元朝“行省制度”,明朝“三司”都属于是对地方的管理,因此西汉处也是选择对地方的管理,结合所学可知,西汉初,实行郡国并行制,诸侯王势力强大,威胁到中央集权,汉武帝接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱诸侯的权力,加强了中央对地方的管理,C项正确;节度使是唐朝初期设立的官名,排除A项;设置通判在宋朝,排除B项;设立噶厦在清朝,排除D项。故选C项。

13.C

根据题干“四处奔走”“一边走一边想办法”“多年的研究”可得出,张仲景注重临床实践,C项正确;“发明了治疗疫病的方法”而不是吸取前人经验,排除A项;题干强调了张仲景的勤奋努力、坚持不懈的精神,排除B项;“一边走一边想办法”体现了实践而不是闭门研究,排除D项;故选C项。

14.C

据题干“不是英雄,不读三国,若是英雄……东汉末年分三国,烽火连天不休”和所学知识可知,赤壁之战发生于208年,孙刘联军以少胜多打败曹操,是历史上著名的以少胜多的战役,C项正确;曹丕废掉汉献帝,建立了曹魏政权,排除A项;官渡之战曹操以少胜多打败袁绍,为曹操统一北方奠定了基础,而不是统一全国奠定了基础,说法错误,排除B项;孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了台湾(夷洲是古代对台湾的称呼)与大陆的联系,排除D项。故选C项。

15.C

根据题干信息“东晋、南朝时期,大量士人南迁,相聚而居,政府按迁徙人口原籍地名另设地方政府,成为侨郡……”结合所学知识可知,北方人口南迁,政府在移民的新居住地设立与其原居住地同名的州郡县,利于形成民族认同感,也反映了对国家统一的愿望,C项正确;加强了中央对地方的控制,与题干信息体现的北方人口南迁的史实不符,排除A项;促进了南北经济文化的交流是北方人口南迁的作用,题干内容无法体现,排除B项;东晋南朝时期,民族政权之间纷争不断,如东晋和前秦的淝水之战,故“缓和了东晋以来的民族矛盾”不符合史实,排除D项。故选C项。

16.(1)原因:统一成为历史发展趋势;中原与周边地区联系增强,出现了民族交融;商鞅变法打击了旧的奴隶主贵族,确立了封建制度,经济实力大增,具备统一条件等。

(2)表现:地理空间:政治上,实施“推恩令”;军事上,北击匈奴;精神空间:思想上,罢黜百家,尊崇儒术等方面巩固了大一统局面,使西汉开始进入鼎盛时期。

(3)认识:秦汉时期是统一多民族国家的建立和巩固的时期;秦汉时期为统一多民族国家建立和巩固奠定了基础。

17.(1)制度:分封制;目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)制度:郡县制;影响:郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(3) 政治:实行推恩令,削弱封国的势力加强中央集权;思想:推行“罢黜百家,尊崇儒术”,确立儒家思想正统地位;军事:反击匈奴,开拓疆土;派张骞出使西域,加强了西域各民族和中原汉族的经济文化的交流。

(4) 必须顺应历史发展潮流,及时对政策做出调整;要进行制度创新等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期末强化练 2024--2025学年

初中历史统编版七年级上册(新教材)

一、选择题

1.央视2023年春晚舞美设计以“满庭芳”为理念,创意取材自1959年陕西华县(现华州区)泉护村遗址庙底沟彩陶标志性的“花瓣纹”,这种花瓣纹被考古泰斗苏秉琦先生称之为“华山玫瑰”。彩陶的出现与下列哪一古人类遗址有关( )

A.北京人 B.山顶洞人 C.河姆渡居民 D.半坡居民

2.陶寺古城墓地中,大型墓中有陶鼓、石磐、玉钺、陶盘等随葬品,很多小型墓没有任何随葬品。这反映出当时( )

A.早期国家产生 B.手工业技术先进

C.商业经济发达 D.阶级分化严重

3.它与继承制、推举制完全不同,是由现任领导者自己提出,通过民主协商的方式传位给一个众人认可的贤德之人。“它”是指( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

4.“封建亲戚,以藩屏周”语出《左传》,隋唐间儒家学者孔颖达将其注释为“封立亲戚为诸侯之君,以为藩篱,屏蔽周室”。这说明分封制设立主要为了( )

A.稳定周初政治形势 B.扩大西周地方实力

C.促进各地民族交融 D.削弱了诸侯的权力

5.下框内容为某历史人物的嘉言懿行,下列名言或主张同属于该历史人物的是( )

提出“有教无类”的主张 教育学生要“不耻下问”要求学生做到“举一反三” ……

A.人们与世无争,天下就能太平 B.“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

C.“兼爱”“非攻” D.治国要靠法令、权术和威势

6.牛本来是用作宗庙中祭祀祖先神灵的贡品,春秋晚期晋国的范氏与中行氏失势,其子孙被逐出晋国,宗庙祭祀的牛被用于田亩耕作。这一现象反映了( )

A.社会变革 B.诸侯争霸 C.王室衰微 D.土地私有

7.《商君书》载:“国不农,则与诸侯争权,不能自持也,则众力不足也”“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣”。这表明商鞅主张( )

A.重农抑商 B.废除贵族特权

C.奖励军功 D.允许土地买卖

8.秦朝的三公九卿制度集行政、司法、军事、财政、监察等于一体。三公互不统属,直接向皇帝负责。九卿既互相牵制,又互相配合,发挥各自的作用。这一制度的实施( )

A.推动了国家统一 B.规范了基层治理

C.加强了中央集权 D.杜绝了外戚干政

9.在魏晋南北朝近四个世纪中,先后出现过34个政权。官渡之战、赤壁之战、淝水之战等著名战役都发生在这一时期。据此可知,这一时期最突出的特征是( )

A.政治变迁与门阀士族相关 B.分裂和动乱孕育着统一因素

C.民族冲突和民族交融并存 D.政治制度承袭秦汉而有所损益

10.琅琊刻石是公元前219年秦始皇东巡时所刻。刻石上的文字有“器械一量,同书文字……今皇帝并一海内,以为郡县,天下和平。”该文物( )

A.见证了秦灭六国的过程 B.体现了楷书艺术的成熟

C.记载了秦朝巩固统一的措施 D.反映了秦末农民战争的影响

11.历史课堂上,张老师提示“戍守长城”、“遇雨误期”、“张楚政权”等关键词,同学们能立刻联想到( )

A.黄巾起义 B.陈胜、吴广起义 C.李自成起义 D.黄巢起义

12.下面示意图中,①处应填的内容是( )

A.设置节度使 B.设置通判

C.实施“推恩令” D.设立噶厦

13.东汉末年爆发了大瘟疫,张仲景四处奔走,观察各个地方的流行疫病,一边走一边想办法防御和破解,经过多年的研究,张仲景终于发明了治疗疫病的方法,这体现了张仲景( )

A.吸取前人经验 B.个人天资聪慧 C.积极临床实践 D.刻苦闭门研究

14.某歌曲中唱道:“不是英雄,不读三国,若是英雄……东汉末年分三国,烽火连天不休……”关于东汉末年和三国时期的历史,以下说法正确的是( )

A.曹操废掉汉献帝,建立了曹魏政权

B.官渡之战为曹操统一全国奠定了基础

C.赤壁之战是历史上著名的以少胜多的战役

D.刘备派卫温到达夷洲,加强了台湾与大陆的联系

15.东晋、南朝时期,大量士人南迁,相聚而居,政府按迁徙人口原籍地名另设地方政府,成为侨郡。这样,南方出现了大批北方的州郡名,只是加上一个“南”字,如在京口设立南徐州,在江乘设立南琅琊郡等。这一政策( )

A.加强了中央对地方的控制 B.促进了南北经济文化的交流

C.反映了对国家统一的愿望 D.缓和了东晋以来的民族矛盾

二、综合题

16.统一是中国历史发展的主流,巩固统一,维护社会稳定,有利于中华文明延绵不绝。阅读材料,回答问题。

【统一之确立】

材料一 秦的统一,反映了春秋战国时代历史的大趋势。随着商业与交通的发展,中原地区与周边地区的联系比以前更为密切……各国的变法虽然有程度不同的差异,但总体目标是一致的,打击旧势力,扶植新势力,这种同一性为统一奠定了基础。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

【统一之巩固】

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。

——摘编自翦伯赞《中国史十五讲》

【统一之特征】

材料三 秦汉时期是中国历史上第一个大一统时期,也是统一多民族国家的奠基时期。政治上,大一统的中央集权制度建立和巩固;经济上,封建经济初步发展;民族关系上,统一的多民族的封建国家形成并不断发展。秦始皇和汉武帝为统一多民族国家建立和巩固作出了重要贡献。

——摘编自乔嫦美《秦皇汉武奠基大统一》

(1)根据材料一,分析秦能够统一全国的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”的表现?

(3)综合上述材料,谈谈你对秦汉时期阶段发展的认识。

17.中国古代制度的创新与改革推动历史进程的发展。阅读下列材料,回答问题。

【西周的制度创新】

材料一 为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。

——摘编自《中国历史》七年级上册

【秦朝的制度建设】

材料二 (如图)秦朝的政治建制示意图

【汉朝的制度巩固】

材料三 武帝,又用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把“众建诸侯而少其力”一语,彻底实行了。封建政体反动的余波,至此才算解决。

——【美】阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

材料四 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。

——翦伯赞《中国史十五讲》

(1)材料一描述的是哪一制度?根据材料分析实行这一制度的目的。

(2)根据材料二指出秦在地方实行的制度是什么?这一制度有何深远影响?

(3)根据材料三、四、结合所学说明汉武帝是如何完成从地理空间到精神空间的整合与凝聚的。

(4)结合材料和所学,谈谈你认为怎样才能保持制度的生命力?

参考答案:

1.D

根据材料“陕西华县(现华州区)泉护村遗址庙底沟彩陶”并结合所学可知,半坡遗址距今约6000年,在黄河流域陕西西安东部半坡村一带,半坡人在农业上以种粟为主,制陶业则以表面有彩绘的彩陶最为著名,D项正确;北京人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,距今约70万—20万年,仍处于旧石器时代,不会制作陶器,排除A项;山顶洞人北京西南周口店龙骨山上,距今约3万年,仍处于旧石器时代,不会制作陶器,排除B项;河姆渡遗址位于长江流域,距今约7000年,河姆渡人种植的农作物主要是水稻,制作的是黑陶,排除C项。故选D项。

2.D

根据材料“大型墓中有陶鼓、石磐、玉钺、陶盘等随葬品,很多小型墓没有任何随葬品”可知,说明当时不同群体之间的随葬品差别很大,社会地位差异显著,阶级分化严重,D项正确;仅从墓葬随葬品的差异不能直接推断出早期国家的产生。国家产生的标志包括公共权力的设立、法律的出现等诸多因素,题干没有体现这些关键要素,排除A项;虽然大型墓中有陶鼓、陶盘等手工业制品,但这主要是体现财富占有情况,不能仅据此就说明手工业技术先进。而且没有与同时期其他地区对比等相关信息来突出技术的先进性,排除B项;题干中没有任何关于商品交换、贸易等商业经济活动的内容,所以无法得出商业经济发达的结论,排除C项。故选D项。

3.A

根据材料“由现任领导者自己提出,通过民主协商的方式传位给一个众人认可的贤德之人”和所学知识可知,尧舜禹时期,推举有贤德的人当部落首领的办法,历史上叫“禅让”,这是原始社会中一种民主的制度,A项正确;“世袭制”就是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度。世袭制就是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承,这种传承主要有“家”的传承,诸侯国的传承,天下的传承等,材料表述与世袭制无关,排除B项;分封制是周王将土地分封给诸侯,诸侯在分封的土地上拥有相对独立的统治权。分封制涉及的是土地和权力的分配,而不是领导者的选拔,排除C项;郡县制是中国古代的一种地方行政制度,中央政府直接管理地方行政单位,这种制度不涉及领导者的选拔和传承,排除D项。故选A项。

4.A

根据题干信息“封建亲戚,以藩屏周”,结合所学知识可知,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以拱卫周王室,由此可知,西周实行分封制的目的是稳定周初政治形势,巩固周王室统治。A项正确;西周设立分封制主要为了稳定周初政治形势,巩固周王室统治,而不是扩大西周地方实力,排除B项;题干材料与促进各地民族交融无关,排除C项;削弱了诸侯的权力,题干材料没有体现,排除D项。故选A项。

5.B

根据材料“有教无类”“不耻下问”“举一反三”和所学可知,材料反映的是孔子的思想主张,孔子还主张“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”,B项正确;老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平,排除A项;墨家主张“兼爱”“非攻”,排除C项;法家主张治国要靠法令、权术和威势,排除D项。故选B项。

6.A

材料“春秋晚期晋国的范氏与中行氏失势,其子孙被逐出晋国,宗庙祭祀的牛被用于田亩耕作”反映的是农业生产中的牛耕,使牛由原来的“祭祀”用品,转为耕作,这体现了当时出现了社会变革,A项正确;材料体现的是晋国内部事务,与诸侯争霸关系不大,排除B项;王室衰微与晋国内斗关系不大,排除C项;牛耕出现推动土地私有发展,但材料并未体现土地私有,排除D项。故选A项。

7.A

根据材料“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣”可知,商鞅认为,加重商业交易的赋税,农民会讨厌从商,商人也会疑虑懈怠,农民讨厌从商,商人疑虑懈怠,那么土地一定会得到开垦,这体现了重农抑商的思想,A项正确;材料并未提及废除贵族的特权内容,排除B项;材料描述的是重农抑商的措施,没有描述奖励军功,排除C项;允许土地买卖在材料中也并未体现,排除D项。故选A项。

8.C

据材料“三公互不统属,直接向皇帝负责。九卿既互相牵制,又互相配合,发挥各自的作用”并结合所学可知,地方和中央的各个部门,既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,这样就使皇权高度集中,君主专制中央集权大为加强,C项正确;秦实现国家统一后才实行的三公九卿制,排除A项;三公九卿制属于中央官制,与基层治理不符,排除B项;杜绝了外戚干政说法过于绝对,且与材料信息无关,排除D项。故选C项。

9.B

根据题干信息“在魏晋南北朝近四个世纪中,先后出现过34个政权。官渡之战、赤壁之战、淝水之战等著名战役都发生在这一时期”并结合所学知识可知,这一时期是分裂的时代,但在各政权争斗的过程中逐步走向了统一,如西晋的统一,前秦的短暂统一北方等,反映出分裂和动乱孕育着统一因素,B项正确;“政治变迁与门阀士族相关”是东晋时期的特征,排除A项;魏晋南北朝时期,有战争和冲突,民族交融是主流,但是“民族冲突和民族交融并存”不能全面解读材料,排除C项;题干反映的魏晋南北朝时期的分裂和动乱的特征,与政治制度无关,排除D项。故选B项。

10.C

由题干材料“刻石上的文字有“器械一量,同书文字……今皇帝并一海内,以为郡县,天下和平。”并结合所学可知,这反映了秦始皇统一六国后采取的巩固统一的措施,如统一度量衡、文字和实行郡县制等。因此,C项正确;刻石并未具体描述秦灭六国过程,排除A项;秦朝以小篆作为通行全国的文字,尚未出现楷书,排除B项;刻石内容与秦末农民战争无关,排除D项。故选C项。

11.B

公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜、吴广斩木为兵、揭竿而起,高呼“王侯将相,宁有种乎”,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。据“戍守长城”“遇雨误期”“张楚政权”等关键词可知,同学们能立刻联想到陈胜、吴广起义,B项正确;黄巾起义发生在东汉时期,排除A项;李自成起义发生在明朝,排除C项;黄巢起义发生在唐朝,排除D项。故选B项。

12.C

根据图示秦朝“郡县制”,元朝“行省制度”,明朝“三司”都属于是对地方的管理,因此西汉处也是选择对地方的管理,结合所学可知,西汉初,实行郡国并行制,诸侯王势力强大,威胁到中央集权,汉武帝接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱诸侯的权力,加强了中央对地方的管理,C项正确;节度使是唐朝初期设立的官名,排除A项;设置通判在宋朝,排除B项;设立噶厦在清朝,排除D项。故选C项。

13.C

根据题干“四处奔走”“一边走一边想办法”“多年的研究”可得出,张仲景注重临床实践,C项正确;“发明了治疗疫病的方法”而不是吸取前人经验,排除A项;题干强调了张仲景的勤奋努力、坚持不懈的精神,排除B项;“一边走一边想办法”体现了实践而不是闭门研究,排除D项;故选C项。

14.C

据题干“不是英雄,不读三国,若是英雄……东汉末年分三国,烽火连天不休”和所学知识可知,赤壁之战发生于208年,孙刘联军以少胜多打败曹操,是历史上著名的以少胜多的战役,C项正确;曹丕废掉汉献帝,建立了曹魏政权,排除A项;官渡之战曹操以少胜多打败袁绍,为曹操统一北方奠定了基础,而不是统一全国奠定了基础,说法错误,排除B项;孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了台湾(夷洲是古代对台湾的称呼)与大陆的联系,排除D项。故选C项。

15.C

根据题干信息“东晋、南朝时期,大量士人南迁,相聚而居,政府按迁徙人口原籍地名另设地方政府,成为侨郡……”结合所学知识可知,北方人口南迁,政府在移民的新居住地设立与其原居住地同名的州郡县,利于形成民族认同感,也反映了对国家统一的愿望,C项正确;加强了中央对地方的控制,与题干信息体现的北方人口南迁的史实不符,排除A项;促进了南北经济文化的交流是北方人口南迁的作用,题干内容无法体现,排除B项;东晋南朝时期,民族政权之间纷争不断,如东晋和前秦的淝水之战,故“缓和了东晋以来的民族矛盾”不符合史实,排除D项。故选C项。

16.(1)原因:统一成为历史发展趋势;中原与周边地区联系增强,出现了民族交融;商鞅变法打击了旧的奴隶主贵族,确立了封建制度,经济实力大增,具备统一条件等。

(2)表现:地理空间:政治上,实施“推恩令”;军事上,北击匈奴;精神空间:思想上,罢黜百家,尊崇儒术等方面巩固了大一统局面,使西汉开始进入鼎盛时期。

(3)认识:秦汉时期是统一多民族国家的建立和巩固的时期;秦汉时期为统一多民族国家建立和巩固奠定了基础。

17.(1)制度:分封制;目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)制度:郡县制;影响:郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(3) 政治:实行推恩令,削弱封国的势力加强中央集权;思想:推行“罢黜百家,尊崇儒术”,确立儒家思想正统地位;军事:反击匈奴,开拓疆土;派张骞出使西域,加强了西域各民族和中原汉族的经济文化的交流。

(4) 必须顺应历史发展潮流,及时对政策做出调整;要进行制度创新等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录