人教新课标高中历史必修一第六单元 现代中国的政治建设和祖国统一 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省余干县)【解析版,含答案】

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史必修一第六单元 现代中国的政治建设和祖国统一 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省余干县)【解析版,含答案】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 212.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-12 14:53:43 | ||

图片预览

文档简介

人教新课标高中历史必修一第六单元 现代中国的政治建设和祖国统一 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省余干县)【解析版,含答案】

一、选择题

1.新中国成立后,浙江人大代表团赴京参加第一届全国人大会议,最有可能看到的宣传标语是( )

A.“热烈庆祝社会主义制度基本建立”

B.“大力推进社会主义工业化建设和社会主义改造”

C.“热烈庆祝西藏自治区成立”

D.“坚决拥护长期共存、互相监督”

2.党和政府在少数民族聚居地区实行的一项基本政治制度是 ( )

A.民族区域自治 B.民族平等 C.民族团结 D.共同繁荣

3.20世纪50年代我国推动国家民主制度建设的最根本举措是 ( )

A.实行工矿企业的民主改革 B.建立人民代表大会制度

C.开展整风运动 D.成立全国各级地方政府

4.中国共产党在不同时期制定了不同的地方管理政策(如下表),其体现的共同政治理念是( )

时间 政策 名称

1947年5月 设立民族自治区 内蒙古自治区

1980年3月 设立经济特区 深圳特区

1997年7月 设立特别行政区 香港特别行政区

A.搁置分歧,民族利益至上

B.独立自主,主权毋庸置疑

C.实事求是,与时俱进促发展

D.因地制宜,民族平等共繁荣

5.邓小平同志曾经说:“只要台湾回归祖国,我们将尊重那里的现实和现行制度。”这表明中国政府解决台湾问题的基本构想是( )

A.武力统一 B.“一中一台”

C.“一边一国” D.“一国两制”

6.1977年,邓小平重新恢复工作后出现的新面貌主要表现在

① 知识和知识分子重新受到尊重

②全国人民热烈庆祝粉碎“四人帮”

③广大中青年积极参加高考考试

④党和政府的一系列整顿初见成效

A ①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

7.程广云在《民国三大政治遗产:人民主权 以党治国 政治协商》中认为:“政治协商应该是不同意识形态政党超越意识形态达成的一种公共政治行为,是在不同意识形态集团中建立的一种共识机制。”对此理解错误的是( )

A.政治协商制度是超越意识形态差异的共识机制

B.政治协商制度是政党间求同存异谋发展的基础

C.政治协商制度是不同意识形态的政党共掌国事

D.政治协商制度是对民国政治遗产的继承与发展

8.2015年12月20日是澳门回归十六周年,十六年来澳门政治稳定、经济发展的事实强有力地论证了“一国两制”的正确性。下面对“一国两制”构想的正确理解是( )

A、接纳了英国“主权与治权分开”的提议

B、给予特别行政区包括外交和国防在内的自治权

C、在主权问题上采取了更加灵活的策略

D、大陆实行社会主义制度,港澳台实行资本主义制度

9.“现在所要建立的中华民主共和国,只能是在无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国,这就是新民主主义的共和国,也就是真正革命的三大政策的新三民主义共和国。……这是一定历史时期的形式,因而是过渡的形式,但是不可移易的必要的形式。”以下体现了这一主张的是

A.1912年《中华民国临时约法》 B.1949年新政协《共同纲领》

C.1954年《中华人民共和国宪法》 D.1982年《中华人民共和国宪法》

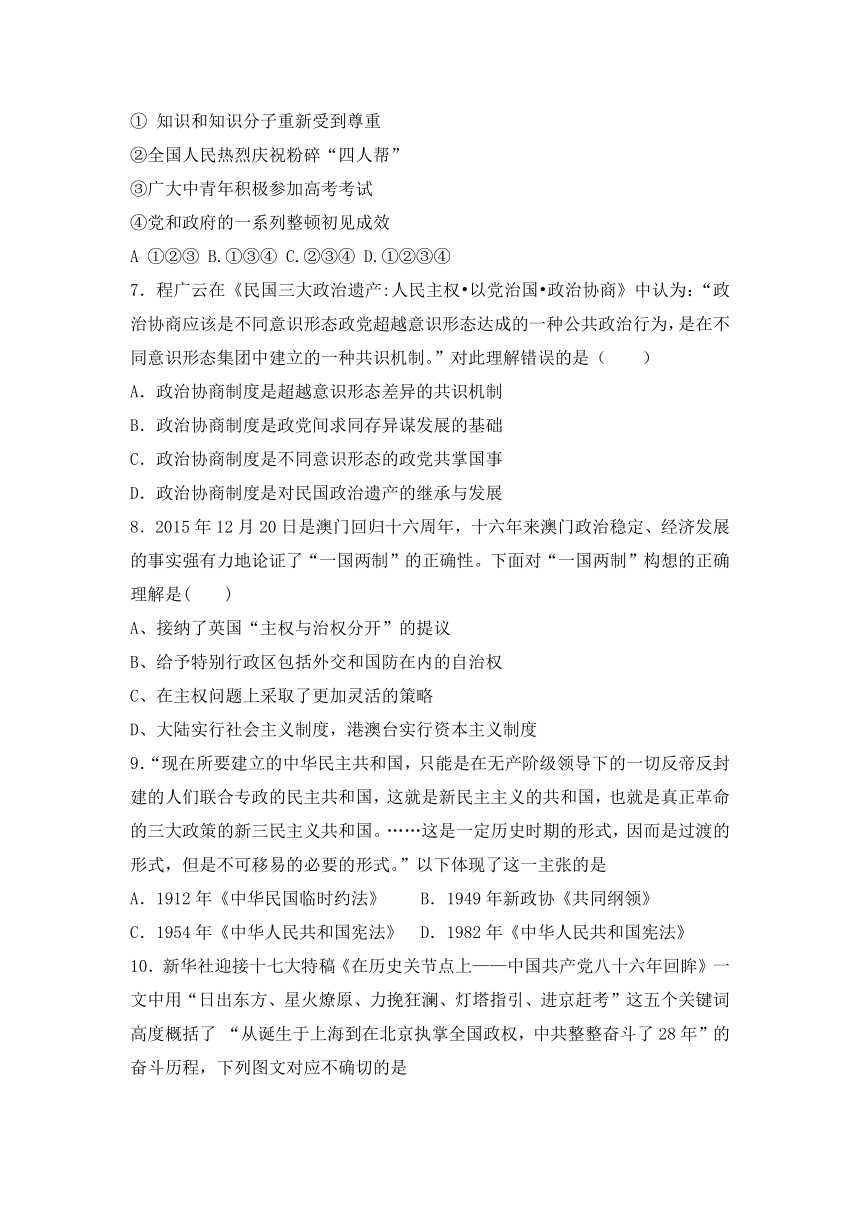

10.新华社迎接十七大特稿《在历史关节点上——中国共产党八十六年回眸》一文中用“日出东方、星火燎原、力挽狂澜、灯塔指引、进京赶考”这五个关键词高度概括了 “从诞生于上海到在北京执掌全国政权,中共整整奋斗了28年”的奋斗历程,下列图文对应不确切的是

A. 星火燎原 B. 力挽狂澜 C. 灯塔指引 D. 进京赶考

11.新中国成立后,各大学法律专业的课程对各国家的根本大法大多以“国家法”作为教学的名称,而1954年后则都一律改为“宪法”。导致此变化的主要原因是( )

A.苏联法律教育模式的影响

B.中国法律教育理念的成熟

C.新中国法制建设发展的影响

D.社会主义教育体制的确立

12.九届全国人大的代表中有少数民族代表428名,在全国政协中每个民族都有自己的政协委员…… 这一现象最能说明( )

A.各民族的民族素质大大提高,都出现了管理国家的人才

B.各民族在政治权利上和社会地位上实现了真正的平等

C...我国消灭了民族歧视和民族压迫,不再存在民族差异

D.我国56个民族的公民全都享有我国宪法和法律规定的一切政治权利

13.今天中共与各民主党派的关系是

A、中共一党专政 B、各党派轮流执政

C、中共领导下的多党合作 D、民主党派参政议政

14.刘少奇同志在一次大会的报告中指出:“从1953年起,我国已经按照社会主义的目标进入有计划的经济建设时期,因此,我们有完全的必要在《共同纲领》的基础上前进一步,制定一个像现在向各位代表提出的这样的宪法,用法律的形式把我国过渡时期的总任务肯定下来。”制定“这样的宪法”的大会应该是

A.中华苏维埃第一次全国代表大会 B.中国人民政治协商会议第一届全体会议

C.第一届全国人民代表大会 D.中国共产党第八次全国代表大会

15.1949-1954年实际上执行我国最高权力的是

A.全国人民代表大会 B.中央人民政府委员会

C.中国人民政治协商会议 D.政务院

二、非选择题

16. 材料一 中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。民族区域自治是中国共产党运用马克思列宁主义解决我国民族问题的基本政策,是国家的一项基本政治制度。

民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。实行民族区域自治,体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则。

——1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》序言

材料二 一九八一年九月三十日,全国人民代表大会常务委员会委员长叶剑英发表谈话,进一步阐明解决台湾问题的方针政策。表示“国家实现统一后,台湾可作为特别行政区,享有高度的自治权”,

(1)结合材料一和所学概述我国民族区域自治制度形成和发展的过程

(2)材料二阐述的是什么政策?这一政策在实践上取得了什么成就?

(3)材料一规定在少数民族聚居地区实行自治,材料二规定在台湾等地实行自治。两者有何异同?

17.历史图表、图片蕴含了丰富的信息。阅读材料,完成下列要求。

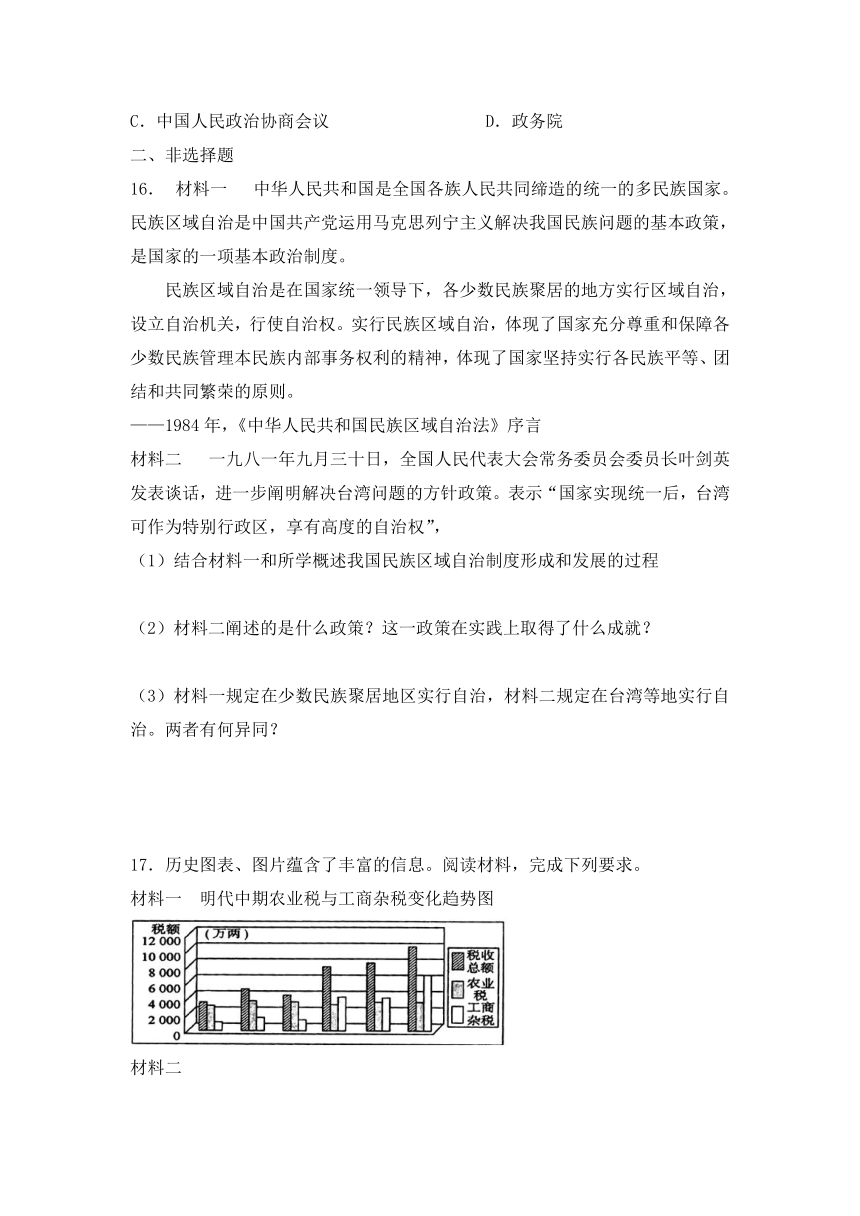

材料一 明代中期农业税与工商杂税变化趋势图

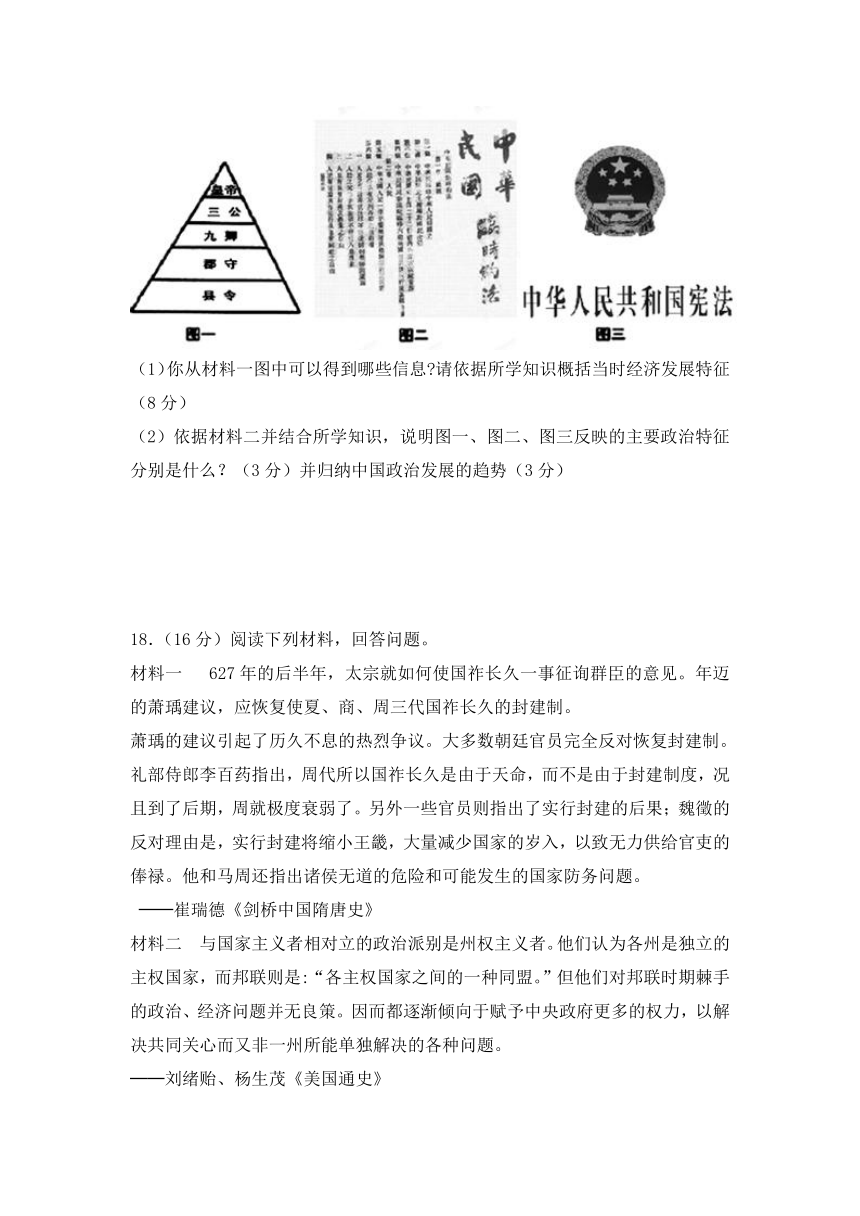

材料二

(1)你从材料一图中可以得到哪些信息 请依据所学知识概括当时经济发展特征(8分)

(2)依据材料二并结合所学知识,说明图一、图二、图三反映的主要政治特征分别是什么?(3分)并归纳中国政治发展的趋势(3分)

18.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 627年的后半年,太宗就如何使国祚长久一事征询群臣的意见。年迈的萧瑀建议,应恢复使夏、商、周三代国祚长久的封建制。

萧瑀的建议引起了历久不息的热烈争议。大多数朝廷官员完全反对恢复封建制。礼部侍郎李百药指出,周代所以国祚长久是由于天命,而不是由于封建制度,况且到了后期,周就极度衰弱了。另外一些官员则指出了实行封建的后果;魏徵的反对理由是,实行封建将缩小王畿,大量减少国家的岁入,以致无力供给官吏的俸禄。他和马周还指出诸侯无道的危险和可能发生的国家防务问题。

──崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

材料二 与国家主义者相对立的政治派别是州权主义者。他们认为各州是独立的主权国家,而邦联则是:“各主权国家之间的一种同盟。”但他们对邦联时期棘手的政治、经济问题并无良策。因而都逐渐倾向于赋予中央政府更多的权力,以解决共同关心而又非一州所能单独解决的各种问题。

──刘绪贻、杨生茂《美国通史》

材料三 邓小平同志曾经指出:“解决中国民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度 , 而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。”同时,民族区域自治是一种政治体制,通过这一政治体制,吸引少数民族人民参加管理国家的政治、经济、文化等事务活动,在民主的基础上巩固了国家的统一和民族团结,促进了各民族的共同繁荣和进步。

──李安辉、王升云《民族区域自治制度的完善与政治文明的追求》

(1)根据材料一,指出“大多数朝廷官员完全反对恢复封建制”的原因。(6分)根据材料二,指出国家主义者与州权主义者在主张上的区别与一致性。(6分)

(2)根据材料三,分析民族区域自治制度的重大意义。(2分)通过以上材料,谈谈你对中央政府加强地方管理的认识。(2分)

参考答案

1.【答案】B

【解析】

试题分析:1954年,第一届全国人民代表大会在北京召开。当时正处于社会主义工业化和三大改造期间,所以最由可能看到的标语是“大力推进社会主义工业化建设和社会主义改造”。社会主义制度基本建立是在1956年三大改造完成之后。西藏自治区成立是在1965年。“长期共存、互相监督”是1956年提出的。所以本题选B。

考点:现代中国的政治建设和祖国统一·民主政治制度的建设·第一届全国人民代表大会

2.【答案】A

【解析】略

3.【答案】B

【解析】1954年,第一届全国人民代表大会的召开标志着人民代表大会制度在全国范围的建立。这次大会通过了《中华人民共和国宪法》,开创了中国人民民主的全新阶段。

4.【答案】C

【解析】

试题分析:选项中搁置分歧,民族利益至上和因地制宜,民族平等共繁荣都只是民族区域自治制度的理念,而独立自主,主权毋庸置疑则只能体现在香港问题上,所以A、B、D都不是他们的共同之处,所以选C

考点:现代中国政治建设·新中国初期的民主政治建设·民族区域自治制度;中国特色的社会主义道路·改革开放·经济特区;现代中国的政治建设与祖国统一·一国两制伟大构想的提出与实践·香港回归

5.【答案】D

【解析】

试题解析:本题主要考查学生对“一国两制”相关知识的把握。根据题干材料 “尊重那里的现实和现行制度”可知D符合题意。一国两制最早的提出是为了解决台湾问题,但最早的实践是香港问题的解决。而武力统一不符合改革开放后的国家决策,BC都属于国家分裂主义,显然排除。综上,本题选D.

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·“一国两制”的理论与实践·一国两制

6.【答案】B

【解析】文革结束后,我国进入徘徊时期,但也㈩现了许多新气象。邓小平重新恢复丁作,并采取了许多重大措施;知识分子和知识重新受到尊重;重新确定科学技术是第一生产力;恢复了高考制度;国民经济得到较快恢复;思想领域出现真理标准问题的大讨论等,

7.【答案】C

【解析】

试题分析:材料信息认为政治协商是不同意识形态政党超越自己代表的阶级、阶层的利益而达成的一种关系公共利益的政治,即达成共同的认识,所以A项和B项表述正确;从标题中可以看出,新中国的政治协商制度是对民国政治的创新与发展,D项正确;C项的“共掌国事”就是共同执政的意思,不符合史实。所以答案选C。

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·民主政治制度的建设·政协制度

8.【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考察的是“一国两制”。根据所学知识可知,一国两制是指大陆实行社会主义制度,港澳台实行资本主义制度;ABC项都不正确。所以答案选D。

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·“一国两制”的理论与实践·“一国两制”的理论

9.【答案】B

【解析】

试题分析:题干的关键信息是,将要建立的国家,由无产阶级领导,“这就是新民主主义的共和国,也就是真正革命的三大政策的新三民主义共和国。”可知新中国的性质是新民主主义国家,A的性质是中国第一部资产阶级宪法,B是临时宪法,C是建国以后的社会主义性质的宪法,D是新时期的宪法。因此选择B.

考点:现代中国的民主政治建设·新中国的民主政治建设·政治协商制度的形成

10.【答案】B

【解析】日出东方指党的诞生,星火燎原指国共十年对峙时期的“工农武装割据”,力挽狂澜指长征途中的遵义会议,灯塔指引应该是指七大上毛泽东思想成为全党的指导思想,进京赶考是指七届二中全会后,党中央进入北京城,筹备新中国的建立等事宜。

11.【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查现代中国民主政治建设。依据所学可知,1954年,第一届全国人民代表大会召开,制定了第一部社会主义类型的宪法。题干材料正是这一成就的反映,所以应选C。

考点:现代中国的民主政治建设 建国初期的民主政治建设 成就

12.【答案】B

【解析】本题主要考查学生解读获取信息的能力.通过材料分析,说明各民族在政治权利和社会地位上平等,派代表参与管理国家事务,真正实现了民族平等。虽然实现了民族平等但各民族仍存在差异,故排除 C。 A、D两项与材料无直接联系.

13.【答案】C

【解析】略

14.【答案】C

【解析】略

15.【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,新中国成立时,全国还没有完全解放,不具备召开全国人大的条件,人民政协代行全国人大的职能到第一届全国人大召开之时,因此A错误,C正确,故选C;B、D项是行政机关;故选C。

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·建国初期的政治建设·制度建设

16.【答案】

(1)过程:①1949的《中国人民政治协商会议共同纲领》明确规定在少数民族聚居地区实行民族区域自治;②1954年,第一部《中华人民共和国宪法》对民族区域自治做了更明确的规定③1955年及以后的10年中,我国先后建立新疆、广西、宁夏、西藏自治区,加上1947年建立的内蒙古自治区,形成五大省级自治区;此外,还建立了100余个自治州、自治县;④1984年,全国人大通过了《中华人民共和国民族区域自治法》,标志着我国民族区域自治进入一个新的发展阶段。

(2)政策:“一国两制”成就:按照一国两制,1997年香港回归祖国;1999年澳门回归祖国;促进了海峡两岸经济文化的交流。

(3)相同:都享有自治权,都是中央政府管辖下的地方行政区域,不具有任何独立主权实体的性质。

不同:A、自治程度不同:特别行政区有高度的自治权,而民族自治区有“一定的自治权”。

B、社会制度不同:特别行政区坚持资本主义制度,民族自治区实行社会主义制度。

C、解决的问题不同:特别行政区是为了实现中国和平统一而设立的,民族自治区是为了解决民族问题,实现各民族管理本民族事务的愿望而设立的。

【解析】

第一问根据所学知识归纳概括。第二问从“国家实现统一后,台湾可作为特别行政区,享有高度的自治权”可以看出是“一国两制”,成就从港澳回归的角度来回答。第三问相同点从具有自治权和与中央政府关系的角度来回答。不同点从自治程度、社会制度、解决问题不同来回答

17.【答案】

(1)国家呈上升趋势,农业税相对稳定,工商杂税逐步增长并超过农业税。(4分)

特征:税收当时小农经济占主体,商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展(4分)

(2)政治特征:图1: 君主专制制度(或专制主义中央集权制度); 图2:资产阶级民主政治制度;图3:社会主义民主政治(3分)

发展趋势:从专制走向民主(3分)

【解析】

试题分析:(1)本题考查明朝时期的经济相关知识点。考查准确解读图片材料和知识运用能力。第一小问根据材料《明代中期农业税与工商杂税变化趋势图》,可以看到国家经济呈上升趋势,农业税相对稳定,工商杂税逐步增长并超过农业税。第二小问分析当时经济发展特征,时间是明朝中期,从税收来看仍然是农业税为主体,商品经济发展,资本主义萌芽出现缓慢发展。

(2)本题考查中国政治发展相关知识点。第一小问从材料获取,图一展示的是秦朝时期的三公九卿制,体现的是中国古代的专制主义中央集权制度;图二展示的是《中华民国临时约法》,是我国第一部资产阶级性质的宪法,体现的是资产阶级的民主;图三展示的是《中华人民共和国宪法》,是第一部社会主义类型的宪法,体现了社会主义民主政治。第二小问分析归纳趋势,通过三则图片的分析即可得出,中国的政治从专制走向民主。

考点:古代中国的政治制度·秦中央集权制度的形成·三公九卿制;近代社会的民主思想与实践·民主政治的重要文献·《中华民国临时约法》;现代中国的政治建设与祖国统一·民主政治制度的建设·《中华人民共和国宪法》

18.【答案】(1)封建制不会使政权长久;实行封建会大量减少国家收入,无力保证官吏俸禄;分封的诸侯有可能叛乱,危及国家政权。(6分)

区别:在国家主权属于联邦还是各州,州是不是主权国家上主张不同;州权主义者认为主权属于各州,各州是独立的主权国家,国家主义者的主张刚好相反。一致性:在遇到政治、经济问题而并无良策时,都主张加强中央政府的权力,以解决共同关心的问题。(6分)

(2)意义:是适合我国国情的制度;吸引少数民族人民参加管理国家事务活动;巩固了国家的统一和民族团结;促进了各民族的共同繁荣和进步。(两点即可)(2分)

认识:维护国家统一是重要前提;加强中央政府领导,促进整个国家问题的解决;适当给地方权力,调动地方政府的积极性;保护少数民族利益,实现民族团结与繁荣。(两点即可)(2分)

【解析】

试题分析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,“大多数朝廷官员完全反对恢复封建制”的原因可以直接从材料一直接找到三个方面的原因,例如,材料中的“实行封建将缩小王畿,大量减少国家的岁入,以致无力供给官吏的俸禄”就是从经济方面反对恢复封建制。不论国家主义者与州权主义者在主张上都强调遇到政治、经济问题而并无良策的时后,都主张加强中央政府的权力,而在其他的时间区别确实非常大的,只是在特殊的时间二者的意见才相同。其他时间则各自强调主权的不同归属。

(2)民族区域自治制度的重大意义在材料三可以直接找到答案,例如,这一制度适合中国的情况、这一制度能够吸引少数民族人民参加管理国家的政治、经济、文化等事务活动、这一制度促进了各民族的共同繁荣和进步。“中央政府加强地方管理的认识”的答题角度是非常多的,主要突出一方面必须加强中央的权力,另一方面却又必须设法调动两个方面的积极性才可以。

考点:古代中国的政治制度 汉到元政治制度的演变 “大多数朝廷官员完全反对恢复封建制”的原因等;现代中国的政治建设与祖国统一 民主政治制度的建设 民族区域自治制度的重大意义、中央政府加强地方管理的认识等

一、选择题

1.新中国成立后,浙江人大代表团赴京参加第一届全国人大会议,最有可能看到的宣传标语是( )

A.“热烈庆祝社会主义制度基本建立”

B.“大力推进社会主义工业化建设和社会主义改造”

C.“热烈庆祝西藏自治区成立”

D.“坚决拥护长期共存、互相监督”

2.党和政府在少数民族聚居地区实行的一项基本政治制度是 ( )

A.民族区域自治 B.民族平等 C.民族团结 D.共同繁荣

3.20世纪50年代我国推动国家民主制度建设的最根本举措是 ( )

A.实行工矿企业的民主改革 B.建立人民代表大会制度

C.开展整风运动 D.成立全国各级地方政府

4.中国共产党在不同时期制定了不同的地方管理政策(如下表),其体现的共同政治理念是( )

时间 政策 名称

1947年5月 设立民族自治区 内蒙古自治区

1980年3月 设立经济特区 深圳特区

1997年7月 设立特别行政区 香港特别行政区

A.搁置分歧,民族利益至上

B.独立自主,主权毋庸置疑

C.实事求是,与时俱进促发展

D.因地制宜,民族平等共繁荣

5.邓小平同志曾经说:“只要台湾回归祖国,我们将尊重那里的现实和现行制度。”这表明中国政府解决台湾问题的基本构想是( )

A.武力统一 B.“一中一台”

C.“一边一国” D.“一国两制”

6.1977年,邓小平重新恢复工作后出现的新面貌主要表现在

① 知识和知识分子重新受到尊重

②全国人民热烈庆祝粉碎“四人帮”

③广大中青年积极参加高考考试

④党和政府的一系列整顿初见成效

A ①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

7.程广云在《民国三大政治遗产:人民主权 以党治国 政治协商》中认为:“政治协商应该是不同意识形态政党超越意识形态达成的一种公共政治行为,是在不同意识形态集团中建立的一种共识机制。”对此理解错误的是( )

A.政治协商制度是超越意识形态差异的共识机制

B.政治协商制度是政党间求同存异谋发展的基础

C.政治协商制度是不同意识形态的政党共掌国事

D.政治协商制度是对民国政治遗产的继承与发展

8.2015年12月20日是澳门回归十六周年,十六年来澳门政治稳定、经济发展的事实强有力地论证了“一国两制”的正确性。下面对“一国两制”构想的正确理解是( )

A、接纳了英国“主权与治权分开”的提议

B、给予特别行政区包括外交和国防在内的自治权

C、在主权问题上采取了更加灵活的策略

D、大陆实行社会主义制度,港澳台实行资本主义制度

9.“现在所要建立的中华民主共和国,只能是在无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国,这就是新民主主义的共和国,也就是真正革命的三大政策的新三民主义共和国。……这是一定历史时期的形式,因而是过渡的形式,但是不可移易的必要的形式。”以下体现了这一主张的是

A.1912年《中华民国临时约法》 B.1949年新政协《共同纲领》

C.1954年《中华人民共和国宪法》 D.1982年《中华人民共和国宪法》

10.新华社迎接十七大特稿《在历史关节点上——中国共产党八十六年回眸》一文中用“日出东方、星火燎原、力挽狂澜、灯塔指引、进京赶考”这五个关键词高度概括了 “从诞生于上海到在北京执掌全国政权,中共整整奋斗了28年”的奋斗历程,下列图文对应不确切的是

A. 星火燎原 B. 力挽狂澜 C. 灯塔指引 D. 进京赶考

11.新中国成立后,各大学法律专业的课程对各国家的根本大法大多以“国家法”作为教学的名称,而1954年后则都一律改为“宪法”。导致此变化的主要原因是( )

A.苏联法律教育模式的影响

B.中国法律教育理念的成熟

C.新中国法制建设发展的影响

D.社会主义教育体制的确立

12.九届全国人大的代表中有少数民族代表428名,在全国政协中每个民族都有自己的政协委员…… 这一现象最能说明( )

A.各民族的民族素质大大提高,都出现了管理国家的人才

B.各民族在政治权利上和社会地位上实现了真正的平等

C...我国消灭了民族歧视和民族压迫,不再存在民族差异

D.我国56个民族的公民全都享有我国宪法和法律规定的一切政治权利

13.今天中共与各民主党派的关系是

A、中共一党专政 B、各党派轮流执政

C、中共领导下的多党合作 D、民主党派参政议政

14.刘少奇同志在一次大会的报告中指出:“从1953年起,我国已经按照社会主义的目标进入有计划的经济建设时期,因此,我们有完全的必要在《共同纲领》的基础上前进一步,制定一个像现在向各位代表提出的这样的宪法,用法律的形式把我国过渡时期的总任务肯定下来。”制定“这样的宪法”的大会应该是

A.中华苏维埃第一次全国代表大会 B.中国人民政治协商会议第一届全体会议

C.第一届全国人民代表大会 D.中国共产党第八次全国代表大会

15.1949-1954年实际上执行我国最高权力的是

A.全国人民代表大会 B.中央人民政府委员会

C.中国人民政治协商会议 D.政务院

二、非选择题

16. 材料一 中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。民族区域自治是中国共产党运用马克思列宁主义解决我国民族问题的基本政策,是国家的一项基本政治制度。

民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。实行民族区域自治,体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则。

——1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》序言

材料二 一九八一年九月三十日,全国人民代表大会常务委员会委员长叶剑英发表谈话,进一步阐明解决台湾问题的方针政策。表示“国家实现统一后,台湾可作为特别行政区,享有高度的自治权”,

(1)结合材料一和所学概述我国民族区域自治制度形成和发展的过程

(2)材料二阐述的是什么政策?这一政策在实践上取得了什么成就?

(3)材料一规定在少数民族聚居地区实行自治,材料二规定在台湾等地实行自治。两者有何异同?

17.历史图表、图片蕴含了丰富的信息。阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代中期农业税与工商杂税变化趋势图

材料二

(1)你从材料一图中可以得到哪些信息 请依据所学知识概括当时经济发展特征(8分)

(2)依据材料二并结合所学知识,说明图一、图二、图三反映的主要政治特征分别是什么?(3分)并归纳中国政治发展的趋势(3分)

18.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 627年的后半年,太宗就如何使国祚长久一事征询群臣的意见。年迈的萧瑀建议,应恢复使夏、商、周三代国祚长久的封建制。

萧瑀的建议引起了历久不息的热烈争议。大多数朝廷官员完全反对恢复封建制。礼部侍郎李百药指出,周代所以国祚长久是由于天命,而不是由于封建制度,况且到了后期,周就极度衰弱了。另外一些官员则指出了实行封建的后果;魏徵的反对理由是,实行封建将缩小王畿,大量减少国家的岁入,以致无力供给官吏的俸禄。他和马周还指出诸侯无道的危险和可能发生的国家防务问题。

──崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

材料二 与国家主义者相对立的政治派别是州权主义者。他们认为各州是独立的主权国家,而邦联则是:“各主权国家之间的一种同盟。”但他们对邦联时期棘手的政治、经济问题并无良策。因而都逐渐倾向于赋予中央政府更多的权力,以解决共同关心而又非一州所能单独解决的各种问题。

──刘绪贻、杨生茂《美国通史》

材料三 邓小平同志曾经指出:“解决中国民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度 , 而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。”同时,民族区域自治是一种政治体制,通过这一政治体制,吸引少数民族人民参加管理国家的政治、经济、文化等事务活动,在民主的基础上巩固了国家的统一和民族团结,促进了各民族的共同繁荣和进步。

──李安辉、王升云《民族区域自治制度的完善与政治文明的追求》

(1)根据材料一,指出“大多数朝廷官员完全反对恢复封建制”的原因。(6分)根据材料二,指出国家主义者与州权主义者在主张上的区别与一致性。(6分)

(2)根据材料三,分析民族区域自治制度的重大意义。(2分)通过以上材料,谈谈你对中央政府加强地方管理的认识。(2分)

参考答案

1.【答案】B

【解析】

试题分析:1954年,第一届全国人民代表大会在北京召开。当时正处于社会主义工业化和三大改造期间,所以最由可能看到的标语是“大力推进社会主义工业化建设和社会主义改造”。社会主义制度基本建立是在1956年三大改造完成之后。西藏自治区成立是在1965年。“长期共存、互相监督”是1956年提出的。所以本题选B。

考点:现代中国的政治建设和祖国统一·民主政治制度的建设·第一届全国人民代表大会

2.【答案】A

【解析】略

3.【答案】B

【解析】1954年,第一届全国人民代表大会的召开标志着人民代表大会制度在全国范围的建立。这次大会通过了《中华人民共和国宪法》,开创了中国人民民主的全新阶段。

4.【答案】C

【解析】

试题分析:选项中搁置分歧,民族利益至上和因地制宜,民族平等共繁荣都只是民族区域自治制度的理念,而独立自主,主权毋庸置疑则只能体现在香港问题上,所以A、B、D都不是他们的共同之处,所以选C

考点:现代中国政治建设·新中国初期的民主政治建设·民族区域自治制度;中国特色的社会主义道路·改革开放·经济特区;现代中国的政治建设与祖国统一·一国两制伟大构想的提出与实践·香港回归

5.【答案】D

【解析】

试题解析:本题主要考查学生对“一国两制”相关知识的把握。根据题干材料 “尊重那里的现实和现行制度”可知D符合题意。一国两制最早的提出是为了解决台湾问题,但最早的实践是香港问题的解决。而武力统一不符合改革开放后的国家决策,BC都属于国家分裂主义,显然排除。综上,本题选D.

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·“一国两制”的理论与实践·一国两制

6.【答案】B

【解析】文革结束后,我国进入徘徊时期,但也㈩现了许多新气象。邓小平重新恢复丁作,并采取了许多重大措施;知识分子和知识重新受到尊重;重新确定科学技术是第一生产力;恢复了高考制度;国民经济得到较快恢复;思想领域出现真理标准问题的大讨论等,

7.【答案】C

【解析】

试题分析:材料信息认为政治协商是不同意识形态政党超越自己代表的阶级、阶层的利益而达成的一种关系公共利益的政治,即达成共同的认识,所以A项和B项表述正确;从标题中可以看出,新中国的政治协商制度是对民国政治的创新与发展,D项正确;C项的“共掌国事”就是共同执政的意思,不符合史实。所以答案选C。

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·民主政治制度的建设·政协制度

8.【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考察的是“一国两制”。根据所学知识可知,一国两制是指大陆实行社会主义制度,港澳台实行资本主义制度;ABC项都不正确。所以答案选D。

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·“一国两制”的理论与实践·“一国两制”的理论

9.【答案】B

【解析】

试题分析:题干的关键信息是,将要建立的国家,由无产阶级领导,“这就是新民主主义的共和国,也就是真正革命的三大政策的新三民主义共和国。”可知新中国的性质是新民主主义国家,A的性质是中国第一部资产阶级宪法,B是临时宪法,C是建国以后的社会主义性质的宪法,D是新时期的宪法。因此选择B.

考点:现代中国的民主政治建设·新中国的民主政治建设·政治协商制度的形成

10.【答案】B

【解析】日出东方指党的诞生,星火燎原指国共十年对峙时期的“工农武装割据”,力挽狂澜指长征途中的遵义会议,灯塔指引应该是指七大上毛泽东思想成为全党的指导思想,进京赶考是指七届二中全会后,党中央进入北京城,筹备新中国的建立等事宜。

11.【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查现代中国民主政治建设。依据所学可知,1954年,第一届全国人民代表大会召开,制定了第一部社会主义类型的宪法。题干材料正是这一成就的反映,所以应选C。

考点:现代中国的民主政治建设 建国初期的民主政治建设 成就

12.【答案】B

【解析】本题主要考查学生解读获取信息的能力.通过材料分析,说明各民族在政治权利和社会地位上平等,派代表参与管理国家事务,真正实现了民族平等。虽然实现了民族平等但各民族仍存在差异,故排除 C。 A、D两项与材料无直接联系.

13.【答案】C

【解析】略

14.【答案】C

【解析】略

15.【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,新中国成立时,全国还没有完全解放,不具备召开全国人大的条件,人民政协代行全国人大的职能到第一届全国人大召开之时,因此A错误,C正确,故选C;B、D项是行政机关;故选C。

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·建国初期的政治建设·制度建设

16.【答案】

(1)过程:①1949的《中国人民政治协商会议共同纲领》明确规定在少数民族聚居地区实行民族区域自治;②1954年,第一部《中华人民共和国宪法》对民族区域自治做了更明确的规定③1955年及以后的10年中,我国先后建立新疆、广西、宁夏、西藏自治区,加上1947年建立的内蒙古自治区,形成五大省级自治区;此外,还建立了100余个自治州、自治县;④1984年,全国人大通过了《中华人民共和国民族区域自治法》,标志着我国民族区域自治进入一个新的发展阶段。

(2)政策:“一国两制”成就:按照一国两制,1997年香港回归祖国;1999年澳门回归祖国;促进了海峡两岸经济文化的交流。

(3)相同:都享有自治权,都是中央政府管辖下的地方行政区域,不具有任何独立主权实体的性质。

不同:A、自治程度不同:特别行政区有高度的自治权,而民族自治区有“一定的自治权”。

B、社会制度不同:特别行政区坚持资本主义制度,民族自治区实行社会主义制度。

C、解决的问题不同:特别行政区是为了实现中国和平统一而设立的,民族自治区是为了解决民族问题,实现各民族管理本民族事务的愿望而设立的。

【解析】

第一问根据所学知识归纳概括。第二问从“国家实现统一后,台湾可作为特别行政区,享有高度的自治权”可以看出是“一国两制”,成就从港澳回归的角度来回答。第三问相同点从具有自治权和与中央政府关系的角度来回答。不同点从自治程度、社会制度、解决问题不同来回答

17.【答案】

(1)国家呈上升趋势,农业税相对稳定,工商杂税逐步增长并超过农业税。(4分)

特征:税收当时小农经济占主体,商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展(4分)

(2)政治特征:图1: 君主专制制度(或专制主义中央集权制度); 图2:资产阶级民主政治制度;图3:社会主义民主政治(3分)

发展趋势:从专制走向民主(3分)

【解析】

试题分析:(1)本题考查明朝时期的经济相关知识点。考查准确解读图片材料和知识运用能力。第一小问根据材料《明代中期农业税与工商杂税变化趋势图》,可以看到国家经济呈上升趋势,农业税相对稳定,工商杂税逐步增长并超过农业税。第二小问分析当时经济发展特征,时间是明朝中期,从税收来看仍然是农业税为主体,商品经济发展,资本主义萌芽出现缓慢发展。

(2)本题考查中国政治发展相关知识点。第一小问从材料获取,图一展示的是秦朝时期的三公九卿制,体现的是中国古代的专制主义中央集权制度;图二展示的是《中华民国临时约法》,是我国第一部资产阶级性质的宪法,体现的是资产阶级的民主;图三展示的是《中华人民共和国宪法》,是第一部社会主义类型的宪法,体现了社会主义民主政治。第二小问分析归纳趋势,通过三则图片的分析即可得出,中国的政治从专制走向民主。

考点:古代中国的政治制度·秦中央集权制度的形成·三公九卿制;近代社会的民主思想与实践·民主政治的重要文献·《中华民国临时约法》;现代中国的政治建设与祖国统一·民主政治制度的建设·《中华人民共和国宪法》

18.【答案】(1)封建制不会使政权长久;实行封建会大量减少国家收入,无力保证官吏俸禄;分封的诸侯有可能叛乱,危及国家政权。(6分)

区别:在国家主权属于联邦还是各州,州是不是主权国家上主张不同;州权主义者认为主权属于各州,各州是独立的主权国家,国家主义者的主张刚好相反。一致性:在遇到政治、经济问题而并无良策时,都主张加强中央政府的权力,以解决共同关心的问题。(6分)

(2)意义:是适合我国国情的制度;吸引少数民族人民参加管理国家事务活动;巩固了国家的统一和民族团结;促进了各民族的共同繁荣和进步。(两点即可)(2分)

认识:维护国家统一是重要前提;加强中央政府领导,促进整个国家问题的解决;适当给地方权力,调动地方政府的积极性;保护少数民族利益,实现民族团结与繁荣。(两点即可)(2分)

【解析】

试题分析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,“大多数朝廷官员完全反对恢复封建制”的原因可以直接从材料一直接找到三个方面的原因,例如,材料中的“实行封建将缩小王畿,大量减少国家的岁入,以致无力供给官吏的俸禄”就是从经济方面反对恢复封建制。不论国家主义者与州权主义者在主张上都强调遇到政治、经济问题而并无良策的时后,都主张加强中央政府的权力,而在其他的时间区别确实非常大的,只是在特殊的时间二者的意见才相同。其他时间则各自强调主权的不同归属。

(2)民族区域自治制度的重大意义在材料三可以直接找到答案,例如,这一制度适合中国的情况、这一制度能够吸引少数民族人民参加管理国家的政治、经济、文化等事务活动、这一制度促进了各民族的共同繁荣和进步。“中央政府加强地方管理的认识”的答题角度是非常多的,主要突出一方面必须加强中央的权力,另一方面却又必须设法调动两个方面的积极性才可以。

考点:古代中国的政治制度 汉到元政治制度的演变 “大多数朝廷官员完全反对恢复封建制”的原因等;现代中国的政治建设与祖国统一 民主政治制度的建设 民族区域自治制度的重大意义、中央政府加强地方管理的认识等

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局