第七单元 寒假拓展强化练 2024--2025学年小学语文统编版六年级上册

文档属性

| 名称 | 第七单元 寒假拓展强化练 2024--2025学年小学语文统编版六年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 143.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-12-30 16:34:05 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第七单元 寒假拓展强化练 2024--2025学年

小学语文统编版六年级上册

一、根据拼音写词语

1.根据拼音写词语。

从yōu jìng( )的máo cǎo( )屋中,传来duàn duàn xù xù( )的gāng qín( )声。小明táo zuì( )其中,他弹奏着黑白的qín jiàn( ),仿佛看到了花园里迷人的jǐng xiàng( )。虽然小明shī míng( )了,但是弹奏手法依然非常chún shú( ),pǔ xiě( )的曲子也催人奋进。

二、选择题

2.下面每组词语中,加点字的读音和字形完全正确的一项是( )

A.琴弦(xán) 矛屋 约定俗成 B.玉镯(zhuó) 景象 水天相接

C.奴婢(bēi) 幽静 嘎然而止 D.驰骋(chénɡ) 浊光 不可开交

3.下列加点字词的解释有误的一项是( )

A.志在太山(心志,情志。) B.善哉乎鼓琴(好啊。)

C.尾搐入两股间(大腿。) D.今乃掉尾而斗(掉落。)

4.下列句子中,标点符号使用正确的一项是( )

A.他飞奔回客店,花了一夜工夫,把刚才弹的曲子……《月光曲》记录了下来。

B.京剧还有一种奇特之处,双方正在对打,激烈到简直是风雨不透,台下看的人非常紧张,一个个大气儿不敢出,都把眼睛睁得大大的,唯恐在一眨眼间,谁就把对方给“杀”了。

C.比如“金玉奴”中有一个细节,小生演员用饭碗喝完豆汁,又用嘴去添筷子,如果没有这一“舔”,那饭碗也就完全不必拿上舞台。

D.这,哪里还是戏剧?这,不是太像杂技了吗?您说得太对了,这就是京剧中的杂技成分,自古如此,如今还保留着。

三、词语积累

5.将词语补充完整,然后完成练习。

高山流( ) 天籁之( ) 余音绕( ) 黄( )大吕

轻歌曼( ) 行( )流水 巧( )天工 惟( )惟肖

画龙点( ) 笔( )龙蛇 妙笔生( ) 栩栩如( )

(1)用来形容文笔好,善于写作的词语是: 。

(2)意思是精巧的人工胜过天然,形容技艺极其精巧的词语是: 。

四、句子训练

6.贝多芬说:“我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。”(改为转述句)

7.如果没有这一“舔”,那饭碗也就完全不必拿上舞台。(用加点的关联词写句子)

。

8.这恰恰是京剧艺术的高妙之处。(改为反问句)

。

9.微弱的烛光下,男的正在做皮鞋。(变换语序)

五、文言文阅读

草书大王

张丞相好书而不工。当时流辈①皆讥笑之。丞相自若②也。一日得句③,索笔疾书,满纸龙蛇飞动。使侄录之。当波险处④,侄罔然而止。执所书问曰:“此何字也?”丞相熟视久之,亦不自识。诟⑤其侄曰:“汝胡⑥不早问,致余忘之。”

(选自《冷斋夜话》)

【注】①流辈:人们。②自若:像自己原来的样子,不变常态。③得句:得到佳句。④波险处:书法中笔画怪诞的地方。⑤诟(gòu):责骂。⑥胡:为什么。

10.书法故事中加点字的意思你知道吗?请写一写。

①当时流辈皆讥笑之 ②索笔疾书

③执所书问曰 ④汝胡不早问

11.请将下面的句子翻译成现代汉语。

丞相熟视久之,亦不自识。

12.选文和《书戴嵩画牛》都揭示了一定的道理,请简要概括并填写表格。

篇目名: 道理

《书戴嵩画牛》

《草书大王》

六、现代文阅读

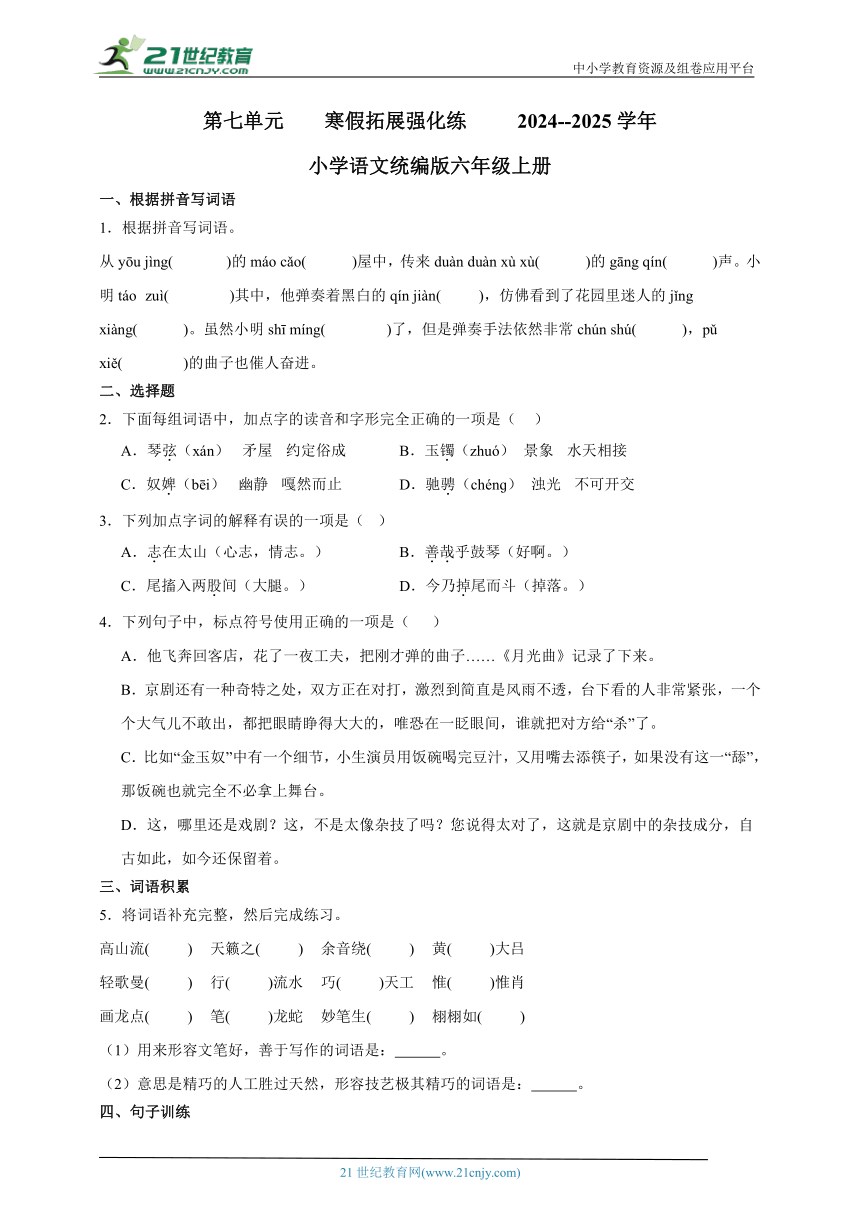

非连续性文本阅读

材料二: 登泰山观日出(节选)

①泰山是闻名中外的游览胜地。今年春节期间,我有幸登上泰山观看日出。

②凌晨2点半,我开始登山。起头的路不算陡,我走得很快。一路上很寂静,除了夜风偶尔带来的松涛声之外,什么声音也没有。山势越来越陡,抬头望去,夜色中的泰山就像一堵高大的墙顶天而立,给人以天有多高,山有多高的感觉。

③到了中天门,刚4点半,天还是黑黑的,我怕耽误看日出,不敢停留,仍继续往前走。

④到达对松亭时,天已微明。我站在亭前向下俯视,虽有浓浓的云雾笼罩着,但山势依稀可辨,有的如弓鞍俯卧,有的如驼峰耸立。云雾不断地扩展着,飘动着,升腾着,有的像雪白的棉絮层层叠叠地飘落在山峰中间,有的像长长的绸带悬在空中,有的撞碎在山崖上,像涨潮时的海水在岸边溅起无数朵白色的浪花。这时,我才发现自己的四周竟是一片云海。

⑤从对松亭往上,路更险峻了,我一步三喘地往上爬。猛抬头一看,南天门正在央顶上,山路宽一丈,像一张瀑布从峭壁上直落而下。我扶住路边的铁栏杆,沿着窄窄的石板砌成的台阶,艰难地向上攀登着。

⑥爬了几十级台阶,我实在累得不行,就坐下来休息,这时,几位老人拄着拐杖缓步走到我身旁。其中一位白胡须老大爷笑着对我说:“小伙子,累了吧?”我被老大爷的精神所鼓舞,说了一声不累就站起来,跟在他们后面继续向上攀登。

13.材料二中的选文写作顺序上很有特点,是按照 和 两条主线来叙述登泰山的过程的。

14.用“____”画出材料二第②自然段中的一个比喻句。这句话把_____比作 _________。“给人以天有多高,山有多高的感觉”,请你用一个词来形容作者的这种感觉:_________________

15.材料二第④自然段用了 和 的修辞手法;句子用 来比喻云雾,你觉得作者观看到的景点应该是材料一中的 。

16.从材料二作者登泰山的过程中,你感受到东岳泰山有什么样的特点?

17.读材料一,假如小明一家三口在暑假期间所住的酒店离泰山有一个小时的车程,他们想成为景区的第一批乘客,他们最早几点出发?至少准备多少钱去买票?

现代文阅读

温暖的劈柴

①那一年,父亲病故,我从北大荒回到北京,还不到三十岁,也还没有结婚。那时候,我没有意识到母亲已经老了。那时候,我还年轻,心像长了草,总觉得家狭窄憋屈,一有空就老想往外跑,好像外面的世界真的很精彩,可以让自己散心,也能够让自己成材,便常常毫不犹豫地把母亲一个人孤零零地甩在家里。母亲从来不说什么,由着我的性子,没笼头的马驹子似的到处散逛,在她的眼里,孩子的事,甭管什么事,总是大的。

②都说年轻时不懂得爱情,其实,年轻时最不懂得的是父母。

③那时候,我在一所中学里当老师,有一次,放寒假了,我没有想到有时间了,可以在家里多陪陪已经老迈的母亲,相反觉得好不容易放假了,打开了笼子的鸟,还不使劲儿地飞,便利用假期和伙伴们到河北兴隆的山区玩了一个多星期。

④回来的那天,到家已经是晚上了。推门进屋,屋里黑洞洞的,没亮灯。正纳闷,听见一个老爷子的声音:“是复兴回来了吧?”然后听见火柴噌噌响了好几声,大概是返潮,终于一闪一闪的,点亮了炉膛里的劈柴。正是冬天,我才感到屋里一股冷飕飕的寒气。

⑤说话的是邻居赵大爷,年龄比母亲还要大几岁,身板很结实。我摸到开关,打开了电灯,才看见母亲蜷缩在床上的被子里。赵大爷对我说:“你妈两天没出门了,我担心她一人在家别出什么事,进你家一看,老太太感冒躺在床上起不来了,炉子也灭了,这么冷的天,人哪儿受得了呀。这不赶紧找劈柴生火,连灯都没顾得上开。”

⑥炉火很快就生着了,火苗噌噌往上蹿,屋子里暖和了起来,被子里的母亲也稍稍舒展了腰身。赵大爷一身的灰和劈柴渣儿,母亲对我说,多亏了你赵大爷。我连忙谢他,他说街里街坊的,谢什么呀,快给你妈做饭吧。母亲连连摆手,说嘴里一点儿味儿没有,不想吃,让我先坐壶开水。我往水壶里灌好水坐在炉子上,回过头看了一眼瘦弱的母亲,心里充满愧疚。

⑦赵大爷出门前,回头对我说:“你要不先到我家拿点儿劈柴去,你家的劈柴没有了,我刚才找了半天,才找出一点儿,刚刚够点着火炉子,明天火要是又灭了,你没的使。”

⑧我跟着他走到他家,他抱来满满一怀劈柴放到我的怀里,送我走出他家院门的时

候,对我说了这么一句话,如今三十多年过去了,我还清晰地记得。他说:“复兴呀,原来孔圣人说:父母在,不远游。现在别说是你们年轻人了,就是搁谁也做不到,但改一个字,父母老,不远游,还是应该能做到的。”

⑨那天的晚上,没有星星,天很黑,很冷。我走在回家的夜路上,耳边老想起赵大爷的这句话。心里很惭愧,怀里的劈柴很沉,但很暖。

18.通读全文,说说标题“温暖的劈柴”中的“温暖”的含义。

19.分析选文第④段中画线句子的作用?

20.选文中第⑥、第⑨段画线的两个句子分别写出了“我”怎样的心理?

21.结合文章具体内容,分析赵大爷的人物形象。

22.请结合生活实际,谈谈你对“父母老,不远游”的理解。

参考答案:

1. 幽静 茅草 断断续续 钢琴 陶醉 琴键 景象 失明 纯熟 谱写

2.B

A.琴弦(xán)—— xián ,琴的弦。

矛屋——茅屋

C.奴婢(bēi)——bì ,男女奴仆。太监对皇帝和后妃等也自称为奴婢。

嘎然而止——戛然而止

D.驰骋(chénɡ)——chěng,一指骑马奔跑,二指驰射、田猎,三指奔竞、追逐,四指在某个领域纵横自如,能充分发挥才能,五指役使,六指奔放,七指历观;放视,八指显扬、显示,九是形容得意。

浊光——烛光

3.D

D.“今乃掉尾而斗”出自宋代苏轼的《书戴嵩画牛》。意思是:但这幅画却画成牛摇着尾巴互相争斗。这里的“掉”指摇着。

4.D

A.使用错误。“曲子”和“《月光曲》”直降应该用破折号(——);表示解释说明。

B.使用错误。“京剧还有一种奇特之处”后面应该用冒号(:)。

C.使用错误。“金玉奴”表示京剧片段,应该使用书名号(《》)。

D.使用正确。

5. 水 音 梁 钟 舞 云 夺 妙 睛 走 花 生 妙笔生花 巧夺天工

高山流水:比喻知音难遇或乐曲高妙。

天籁之音:指来自天上的声响,常用来形容音乐的至高境界,或者指那些充满自然韵味、能带给人们精神愉悦的美妙乐音。

余音绕梁:形容歌声优美,给人留下难忘的印象。

黄钟大吕:形容音乐或言辞庄严、正大、高妙、和谐。

轻歌曼舞:音乐轻快,舞姿优美。

行云流水:飘动的云,流动的水。

巧夺天工:人工的精巧胜过天然。形容技艺精巧、绝妙。

惟妙惟肖:描写或模仿的非常逼真;

画龙点睛:画好龙身后,再给龙点上眼睛。比喻在写作或讲话时,在关键处用一两句精彩的话点明要旨,使之更为精辟传神,生动有力。

笔走龙蛇:形容书法生动而有气势。比喻文笔纵放,挥洒自如。

妙笔生花:以高超的技巧创作出优美动人的作品。也指巧妙地润色文句;比喻杰出的写作才能。

栩栩如生:指艺术形象非常逼真,如同活的一样;形容文学、艺术作品描摹、刻画人或物的形象十分生动逼真。

(1)结合词义,可知,形容文笔好,善于写作的词语是:妙笔生花;

(2)结合词义,可知,形容技艺极其精巧的词语是:巧夺天工。

6.贝多芬说,他是来弹一首曲子给这位姑娘听的。

直述句改转述句的基本方法:1、标点符号:冒号改逗号,去掉双引号。2、人称代词:把第一、二人称代词改为第三人称代词或者人名。3、意思不变。句子中的“我”应该改为“他”。冒号改逗号,去掉双引号。

故句子应为:贝多芬说,他是来弹一首曲子给这位姑娘听的。

7.示例:如果明天下雨,我们就不开运动会了。

根据题目要求,使用“如果……就……”进行造句。“如果……就……”是表示假设关系的关联词,这种结构通常由两个部分组成:前面的“如果”引导一个条件或假设,后面的“就”引导一个结果或后果。结合对关联词的理解和知识积累写一句话即可。

示例:如果明天天气好,我们就去公园散步。

8.这难道不恰恰是京剧艺术的高妙之处吗?

要将陈述句改为反问句,可以遵循以下步骤: 1.改变否定形式:去掉否定词(如“不”、“没”、“无”);2.调整语气:在句子中加入反问语气词,如“难道”、“怎么”、“岂”等;3.添加疑问助词:在句末加上疑问助词,如“呢”、“吗”;4.改变句末标点 :将句末的句号改为问号;5.检查句子通顺性 :确保改写后的句子仍然通顺,并且意思与原句相符。

本句在改写时,加上反问语气词“难道”,加上否定词“不”,在句末加上疑问助词“吗”,将句号改为问号,故句子改为:这难道不恰恰是京剧艺术的高妙之处吗?

9.男的正在微弱的烛光下做皮鞋。

阅读句子可知,句中的“在微弱的烛光下”作为状语,被移到了句子的前面,而“男的正在做皮鞋”作为主谓宾结构保持不变 。所以应把“男的正在”放在句首,把逗号去掉。

改后为:男的正在微弱的烛光下做皮鞋。

10. 都 迅速,敏捷 拿起 你 11.这是什么字?丞相仔细看了好久,自己也不认识。 12.丞相仔细看了很久,自己也认不出来。 【小题4】 我们做事不能想当然,应该注意观察生活,做任何事都应该尊重事实,实事求是,同时要谦虚地接受别人的正确意见。 不要随便把错误归结在别人头上,做事贵在勤于用功,到关键时刻才派得上用场。无论任何事情,都要以一丝不苟的态度去做。

10.本题主要考查字词解释。

①当时流辈皆讥笑之:当时的人们都笑话他。皆:全,都。

②索笔疾书:拿起笔迅速写下来。疾:迅速,敏捷。

③执所书问曰:拿着纸去问他。执:拿着。

④汝胡不早问:“你为什么不早问?汝:你。

11.本题主要考查翻译句子。

句中重点词有:熟,仔细;久,很长时间;识,认识。“丞相熟视久之,亦不自识。”句子翻译为:(张)丞相(仔仔细细地)看了很久,自己也不认识。

12.本题主要考查对主旨的掌握。

《书戴嵩画牛》该文运用了寓言的手法,通过记叙一位牧童指出著名画家戴嵩画牛失误这样一个看似平常的故事,清楚地阐明了“实践出真知”的深刻道理。这告诉我们要认真、仔细地观察事物,不能凭空想象,也不要迷信权威,要从客观事实出发,要因事求人,大家都有自己的特长。

《草书大王》这篇文章主要写了张丞相写书法,自己写的字自己不认识还怪别人的事,他最大的错就是不听取别人对自己的评价,不能正视自己的缺点。

参考译文: 张丞相喜好书法但不用功,当时的人们都笑话他,丞相觉得自己应该像原来的样子,不变常态。有一次,他得到了一个好的句子,就拿起笔迅速写下来,整张纸上龙飞凤舞。他让侄子抄下来,到写得乱的地方,侄子看不懂写得什么,拿着纸去问他:“这是什么字?”丞相认真地看了许久,自己也认不出来,便责怪侄子:“你为什么不早问?以至于我都忘记了写得什么了。”

13. 时间推移 地点转换 14.山势越来越陡,抬头望去,夜色中的泰山就像一堵高大的墙顶天而立,给人以天有多高,山有多高的感觉 泰山 墙 高耸入云 15. 比喻 排比 棉絮、绸带、浪花 云海玉盘 16.泰山很高,云海很美,山路很险峻。 17.

最迟早上6:30出发。至少准备375元去买票。

13.考查了文段内容的理解。

结合材料二第②段“凌晨2点半,我开始登山。”第③段“到了中天门,刚4点半”,第④段“到达对松亭时,天已微明。”可知,材料二是按照时间推移和地点转换两条主线来叙述登泰山的过程的。

14.考查比喻句的认识。

比喻是一种常用的修辞手法,用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物,是修辞学的辞格之一。材料二第②自然段中的比喻句:山势越来越陡,抬头望去,夜色中的泰山就像一堵高大的墙顶天而立。此句把“泰山”比作“墙”。“给人以天有多高,山有多高的感觉”这种感觉,可以用“高耸入云”来形容。

15.考查了对修辞的理解和运用。

材料二第④自然段中“云雾不断地扩展着,飘动着,升腾着,有的像雪白的棉絮层层叠叠地飘落在山峰中间,有的像长长的绸带悬在空中,有的撞碎在山崖上,像涨潮时的海水在岸边溅起无数朵白色的浪花。”此句把“云雾”比作“棉絮、绸带、浪花”,作者观看到的景点应该是材料一中的云海玉盘。“有的……有的……有的……”构成一组排比句,写了云雾的形态很多。

16.考查了内容的理解。

结合材料二,第②自然段描写了登泰山途中的经历,让人感觉到“泰山很高”;第④自然段主要描写了到达对松亭后,看到的泰山的美景,重点描写云,给人感觉“云海很美”,第⑤⑥自然段重点描写了泰山很陡峭,给人感觉“山路很险峻”

17.考查了对材料内容的理解。

结合图表内容可知。小明家暑假去泰山属旺季,旺季早上7:30开放,他们住的酒店离泰山有一个小时的车程,所以小明一家三口最迟早上6:30出发,旺季门票125元/人,他们一家三口至少准备375元去买票。

18.一是指赵大爷的帮助所带来的温暖;二是指“我”愧疚后感到了沉甸甸的亲情。 19.环境描写,表现了家里的冷清,也从侧面写出了母亲的无助与孤单,同时也为下文听到赵大爷的话后产生的自责与愧疚做了铺垫。 20.一是看到母亲蜷缩在被子里,不想吃东西,心里既难受又自责。二是赵大爷的一席话触动心扉。使作者感到内疚,对不住母亲。 21.赵大爷是个心地善良,乐于助人的人:他照顾“我”生病的母亲,送劈柴给“我”。他还是个心思缜密、考虑周全的人,他能发现母亲生病,叫“我”去生火,去他家拿劈柴。 22.当父母老了的时候,子女更要对父母负起责任,尽量在父母身边尽孝,多陪伴和照顾他们。

18.考查对标题含义的理解。

解答此题关键要在理解文章内容的基础上,依据内容和主旨理解题目的表层含义和深层含义。根据故事内容可知,题目中的“温暖”指的是赵大爷的帮助给我和母亲带来的;联系主旨可知,这里的温暖还指我感到了对母亲的愧疚,也感受到了母亲给我的亲情的温暖。

19. 本题考查赏析句子的表现效果。

作答时,需先明确描写方法,然后结合描写方法本身的特点和具体的语境分析其在表情达意上的效果即可。

第④段“推门进屋,屋里黑洞洞的,没亮灯”是对我家环境的描写,写出了家里的冷清,也从侧面写出了母亲的无助与孤单,同时也为下文我听到赵大爷的话后产生的自责与愧疚做了铺垫。

20.本题考查赏析人物心理。

作答时,需联系具体的语境和人物当时的处境,结合自己的情感体悟分析即可。

第一处,我看到母亲一个人孤单的躺在床上,又不想吃什么东西,再想到自己的所作所为,心里升起一种难过和自责之情。第二处,赵大爷的话让我明白了自己的错误,也明白了母亲的不易,心里感到内疚,对不起母亲。

21.本题的考点是人物形象描写与分析。

概括人物形象,人物形象是指人物的性格特征,精神品质,而不是指外表特征。从具体的人物行为事件和人物的外貌、语言、动作、心理描写等;从正面、侧面描写;细节描写;对比、衬托手法等入手,抓住抒情和议论语句,分析人物的性格特点。从“你妈两天没出门了,我担心她一个人在家别出什么事,进你家一看,老太太感冒躺在床上起不来了,炉子也灭了,这么冷的天,人哪儿受得了呀。”可知赵大爷的善良慈祥;从“你要不先到我家拿点儿劈柴去,你家的劈柴没有了。”可知赵大爷的乐于助人。

22.本题考查学生思维的拓展能力。

解答此类题需要在深入把握文章主旨的基础上融入自己的阅读体验、阅读感受。

“父母老,不远游”这句古语出自《论语·里仁》,原文为“父母在,不远游,游必有方”。这句话反映了中国古代社会对孝道的重视,其中蕴含着深刻的伦理和亲情价值。作答本题时,围绕当父母年老时,应尽到为人子女的责任,多陪伴照顾他们表述即可。

如:“父母老,不远游”在现代社会更多地被理解为一种精神上的陪伴和情感上的支持,强调的是孝道精神在生活中的实践,而非简单的物理距离的束缚。每个家庭的具体情况不同,重要的是找到适合自己的方式,既能实现个人的发展,又能履行对家庭的责任和义务。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第七单元 寒假拓展强化练 2024--2025学年

小学语文统编版六年级上册

一、根据拼音写词语

1.根据拼音写词语。

从yōu jìng( )的máo cǎo( )屋中,传来duàn duàn xù xù( )的gāng qín( )声。小明táo zuì( )其中,他弹奏着黑白的qín jiàn( ),仿佛看到了花园里迷人的jǐng xiàng( )。虽然小明shī míng( )了,但是弹奏手法依然非常chún shú( ),pǔ xiě( )的曲子也催人奋进。

二、选择题

2.下面每组词语中,加点字的读音和字形完全正确的一项是( )

A.琴弦(xán) 矛屋 约定俗成 B.玉镯(zhuó) 景象 水天相接

C.奴婢(bēi) 幽静 嘎然而止 D.驰骋(chénɡ) 浊光 不可开交

3.下列加点字词的解释有误的一项是( )

A.志在太山(心志,情志。) B.善哉乎鼓琴(好啊。)

C.尾搐入两股间(大腿。) D.今乃掉尾而斗(掉落。)

4.下列句子中,标点符号使用正确的一项是( )

A.他飞奔回客店,花了一夜工夫,把刚才弹的曲子……《月光曲》记录了下来。

B.京剧还有一种奇特之处,双方正在对打,激烈到简直是风雨不透,台下看的人非常紧张,一个个大气儿不敢出,都把眼睛睁得大大的,唯恐在一眨眼间,谁就把对方给“杀”了。

C.比如“金玉奴”中有一个细节,小生演员用饭碗喝完豆汁,又用嘴去添筷子,如果没有这一“舔”,那饭碗也就完全不必拿上舞台。

D.这,哪里还是戏剧?这,不是太像杂技了吗?您说得太对了,这就是京剧中的杂技成分,自古如此,如今还保留着。

三、词语积累

5.将词语补充完整,然后完成练习。

高山流( ) 天籁之( ) 余音绕( ) 黄( )大吕

轻歌曼( ) 行( )流水 巧( )天工 惟( )惟肖

画龙点( ) 笔( )龙蛇 妙笔生( ) 栩栩如( )

(1)用来形容文笔好,善于写作的词语是: 。

(2)意思是精巧的人工胜过天然,形容技艺极其精巧的词语是: 。

四、句子训练

6.贝多芬说:“我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。”(改为转述句)

7.如果没有这一“舔”,那饭碗也就完全不必拿上舞台。(用加点的关联词写句子)

。

8.这恰恰是京剧艺术的高妙之处。(改为反问句)

。

9.微弱的烛光下,男的正在做皮鞋。(变换语序)

五、文言文阅读

草书大王

张丞相好书而不工。当时流辈①皆讥笑之。丞相自若②也。一日得句③,索笔疾书,满纸龙蛇飞动。使侄录之。当波险处④,侄罔然而止。执所书问曰:“此何字也?”丞相熟视久之,亦不自识。诟⑤其侄曰:“汝胡⑥不早问,致余忘之。”

(选自《冷斋夜话》)

【注】①流辈:人们。②自若:像自己原来的样子,不变常态。③得句:得到佳句。④波险处:书法中笔画怪诞的地方。⑤诟(gòu):责骂。⑥胡:为什么。

10.书法故事中加点字的意思你知道吗?请写一写。

①当时流辈皆讥笑之 ②索笔疾书

③执所书问曰 ④汝胡不早问

11.请将下面的句子翻译成现代汉语。

丞相熟视久之,亦不自识。

12.选文和《书戴嵩画牛》都揭示了一定的道理,请简要概括并填写表格。

篇目名: 道理

《书戴嵩画牛》

《草书大王》

六、现代文阅读

非连续性文本阅读

材料二: 登泰山观日出(节选)

①泰山是闻名中外的游览胜地。今年春节期间,我有幸登上泰山观看日出。

②凌晨2点半,我开始登山。起头的路不算陡,我走得很快。一路上很寂静,除了夜风偶尔带来的松涛声之外,什么声音也没有。山势越来越陡,抬头望去,夜色中的泰山就像一堵高大的墙顶天而立,给人以天有多高,山有多高的感觉。

③到了中天门,刚4点半,天还是黑黑的,我怕耽误看日出,不敢停留,仍继续往前走。

④到达对松亭时,天已微明。我站在亭前向下俯视,虽有浓浓的云雾笼罩着,但山势依稀可辨,有的如弓鞍俯卧,有的如驼峰耸立。云雾不断地扩展着,飘动着,升腾着,有的像雪白的棉絮层层叠叠地飘落在山峰中间,有的像长长的绸带悬在空中,有的撞碎在山崖上,像涨潮时的海水在岸边溅起无数朵白色的浪花。这时,我才发现自己的四周竟是一片云海。

⑤从对松亭往上,路更险峻了,我一步三喘地往上爬。猛抬头一看,南天门正在央顶上,山路宽一丈,像一张瀑布从峭壁上直落而下。我扶住路边的铁栏杆,沿着窄窄的石板砌成的台阶,艰难地向上攀登着。

⑥爬了几十级台阶,我实在累得不行,就坐下来休息,这时,几位老人拄着拐杖缓步走到我身旁。其中一位白胡须老大爷笑着对我说:“小伙子,累了吧?”我被老大爷的精神所鼓舞,说了一声不累就站起来,跟在他们后面继续向上攀登。

13.材料二中的选文写作顺序上很有特点,是按照 和 两条主线来叙述登泰山的过程的。

14.用“____”画出材料二第②自然段中的一个比喻句。这句话把_____比作 _________。“给人以天有多高,山有多高的感觉”,请你用一个词来形容作者的这种感觉:_________________

15.材料二第④自然段用了 和 的修辞手法;句子用 来比喻云雾,你觉得作者观看到的景点应该是材料一中的 。

16.从材料二作者登泰山的过程中,你感受到东岳泰山有什么样的特点?

17.读材料一,假如小明一家三口在暑假期间所住的酒店离泰山有一个小时的车程,他们想成为景区的第一批乘客,他们最早几点出发?至少准备多少钱去买票?

现代文阅读

温暖的劈柴

①那一年,父亲病故,我从北大荒回到北京,还不到三十岁,也还没有结婚。那时候,我没有意识到母亲已经老了。那时候,我还年轻,心像长了草,总觉得家狭窄憋屈,一有空就老想往外跑,好像外面的世界真的很精彩,可以让自己散心,也能够让自己成材,便常常毫不犹豫地把母亲一个人孤零零地甩在家里。母亲从来不说什么,由着我的性子,没笼头的马驹子似的到处散逛,在她的眼里,孩子的事,甭管什么事,总是大的。

②都说年轻时不懂得爱情,其实,年轻时最不懂得的是父母。

③那时候,我在一所中学里当老师,有一次,放寒假了,我没有想到有时间了,可以在家里多陪陪已经老迈的母亲,相反觉得好不容易放假了,打开了笼子的鸟,还不使劲儿地飞,便利用假期和伙伴们到河北兴隆的山区玩了一个多星期。

④回来的那天,到家已经是晚上了。推门进屋,屋里黑洞洞的,没亮灯。正纳闷,听见一个老爷子的声音:“是复兴回来了吧?”然后听见火柴噌噌响了好几声,大概是返潮,终于一闪一闪的,点亮了炉膛里的劈柴。正是冬天,我才感到屋里一股冷飕飕的寒气。

⑤说话的是邻居赵大爷,年龄比母亲还要大几岁,身板很结实。我摸到开关,打开了电灯,才看见母亲蜷缩在床上的被子里。赵大爷对我说:“你妈两天没出门了,我担心她一人在家别出什么事,进你家一看,老太太感冒躺在床上起不来了,炉子也灭了,这么冷的天,人哪儿受得了呀。这不赶紧找劈柴生火,连灯都没顾得上开。”

⑥炉火很快就生着了,火苗噌噌往上蹿,屋子里暖和了起来,被子里的母亲也稍稍舒展了腰身。赵大爷一身的灰和劈柴渣儿,母亲对我说,多亏了你赵大爷。我连忙谢他,他说街里街坊的,谢什么呀,快给你妈做饭吧。母亲连连摆手,说嘴里一点儿味儿没有,不想吃,让我先坐壶开水。我往水壶里灌好水坐在炉子上,回过头看了一眼瘦弱的母亲,心里充满愧疚。

⑦赵大爷出门前,回头对我说:“你要不先到我家拿点儿劈柴去,你家的劈柴没有了,我刚才找了半天,才找出一点儿,刚刚够点着火炉子,明天火要是又灭了,你没的使。”

⑧我跟着他走到他家,他抱来满满一怀劈柴放到我的怀里,送我走出他家院门的时

候,对我说了这么一句话,如今三十多年过去了,我还清晰地记得。他说:“复兴呀,原来孔圣人说:父母在,不远游。现在别说是你们年轻人了,就是搁谁也做不到,但改一个字,父母老,不远游,还是应该能做到的。”

⑨那天的晚上,没有星星,天很黑,很冷。我走在回家的夜路上,耳边老想起赵大爷的这句话。心里很惭愧,怀里的劈柴很沉,但很暖。

18.通读全文,说说标题“温暖的劈柴”中的“温暖”的含义。

19.分析选文第④段中画线句子的作用?

20.选文中第⑥、第⑨段画线的两个句子分别写出了“我”怎样的心理?

21.结合文章具体内容,分析赵大爷的人物形象。

22.请结合生活实际,谈谈你对“父母老,不远游”的理解。

参考答案:

1. 幽静 茅草 断断续续 钢琴 陶醉 琴键 景象 失明 纯熟 谱写

2.B

A.琴弦(xán)—— xián ,琴的弦。

矛屋——茅屋

C.奴婢(bēi)——bì ,男女奴仆。太监对皇帝和后妃等也自称为奴婢。

嘎然而止——戛然而止

D.驰骋(chénɡ)——chěng,一指骑马奔跑,二指驰射、田猎,三指奔竞、追逐,四指在某个领域纵横自如,能充分发挥才能,五指役使,六指奔放,七指历观;放视,八指显扬、显示,九是形容得意。

浊光——烛光

3.D

D.“今乃掉尾而斗”出自宋代苏轼的《书戴嵩画牛》。意思是:但这幅画却画成牛摇着尾巴互相争斗。这里的“掉”指摇着。

4.D

A.使用错误。“曲子”和“《月光曲》”直降应该用破折号(——);表示解释说明。

B.使用错误。“京剧还有一种奇特之处”后面应该用冒号(:)。

C.使用错误。“金玉奴”表示京剧片段,应该使用书名号(《》)。

D.使用正确。

5. 水 音 梁 钟 舞 云 夺 妙 睛 走 花 生 妙笔生花 巧夺天工

高山流水:比喻知音难遇或乐曲高妙。

天籁之音:指来自天上的声响,常用来形容音乐的至高境界,或者指那些充满自然韵味、能带给人们精神愉悦的美妙乐音。

余音绕梁:形容歌声优美,给人留下难忘的印象。

黄钟大吕:形容音乐或言辞庄严、正大、高妙、和谐。

轻歌曼舞:音乐轻快,舞姿优美。

行云流水:飘动的云,流动的水。

巧夺天工:人工的精巧胜过天然。形容技艺精巧、绝妙。

惟妙惟肖:描写或模仿的非常逼真;

画龙点睛:画好龙身后,再给龙点上眼睛。比喻在写作或讲话时,在关键处用一两句精彩的话点明要旨,使之更为精辟传神,生动有力。

笔走龙蛇:形容书法生动而有气势。比喻文笔纵放,挥洒自如。

妙笔生花:以高超的技巧创作出优美动人的作品。也指巧妙地润色文句;比喻杰出的写作才能。

栩栩如生:指艺术形象非常逼真,如同活的一样;形容文学、艺术作品描摹、刻画人或物的形象十分生动逼真。

(1)结合词义,可知,形容文笔好,善于写作的词语是:妙笔生花;

(2)结合词义,可知,形容技艺极其精巧的词语是:巧夺天工。

6.贝多芬说,他是来弹一首曲子给这位姑娘听的。

直述句改转述句的基本方法:1、标点符号:冒号改逗号,去掉双引号。2、人称代词:把第一、二人称代词改为第三人称代词或者人名。3、意思不变。句子中的“我”应该改为“他”。冒号改逗号,去掉双引号。

故句子应为:贝多芬说,他是来弹一首曲子给这位姑娘听的。

7.示例:如果明天下雨,我们就不开运动会了。

根据题目要求,使用“如果……就……”进行造句。“如果……就……”是表示假设关系的关联词,这种结构通常由两个部分组成:前面的“如果”引导一个条件或假设,后面的“就”引导一个结果或后果。结合对关联词的理解和知识积累写一句话即可。

示例:如果明天天气好,我们就去公园散步。

8.这难道不恰恰是京剧艺术的高妙之处吗?

要将陈述句改为反问句,可以遵循以下步骤: 1.改变否定形式:去掉否定词(如“不”、“没”、“无”);2.调整语气:在句子中加入反问语气词,如“难道”、“怎么”、“岂”等;3.添加疑问助词:在句末加上疑问助词,如“呢”、“吗”;4.改变句末标点 :将句末的句号改为问号;5.检查句子通顺性 :确保改写后的句子仍然通顺,并且意思与原句相符。

本句在改写时,加上反问语气词“难道”,加上否定词“不”,在句末加上疑问助词“吗”,将句号改为问号,故句子改为:这难道不恰恰是京剧艺术的高妙之处吗?

9.男的正在微弱的烛光下做皮鞋。

阅读句子可知,句中的“在微弱的烛光下”作为状语,被移到了句子的前面,而“男的正在做皮鞋”作为主谓宾结构保持不变 。所以应把“男的正在”放在句首,把逗号去掉。

改后为:男的正在微弱的烛光下做皮鞋。

10. 都 迅速,敏捷 拿起 你 11.这是什么字?丞相仔细看了好久,自己也不认识。 12.丞相仔细看了很久,自己也认不出来。 【小题4】 我们做事不能想当然,应该注意观察生活,做任何事都应该尊重事实,实事求是,同时要谦虚地接受别人的正确意见。 不要随便把错误归结在别人头上,做事贵在勤于用功,到关键时刻才派得上用场。无论任何事情,都要以一丝不苟的态度去做。

10.本题主要考查字词解释。

①当时流辈皆讥笑之:当时的人们都笑话他。皆:全,都。

②索笔疾书:拿起笔迅速写下来。疾:迅速,敏捷。

③执所书问曰:拿着纸去问他。执:拿着。

④汝胡不早问:“你为什么不早问?汝:你。

11.本题主要考查翻译句子。

句中重点词有:熟,仔细;久,很长时间;识,认识。“丞相熟视久之,亦不自识。”句子翻译为:(张)丞相(仔仔细细地)看了很久,自己也不认识。

12.本题主要考查对主旨的掌握。

《书戴嵩画牛》该文运用了寓言的手法,通过记叙一位牧童指出著名画家戴嵩画牛失误这样一个看似平常的故事,清楚地阐明了“实践出真知”的深刻道理。这告诉我们要认真、仔细地观察事物,不能凭空想象,也不要迷信权威,要从客观事实出发,要因事求人,大家都有自己的特长。

《草书大王》这篇文章主要写了张丞相写书法,自己写的字自己不认识还怪别人的事,他最大的错就是不听取别人对自己的评价,不能正视自己的缺点。

参考译文: 张丞相喜好书法但不用功,当时的人们都笑话他,丞相觉得自己应该像原来的样子,不变常态。有一次,他得到了一个好的句子,就拿起笔迅速写下来,整张纸上龙飞凤舞。他让侄子抄下来,到写得乱的地方,侄子看不懂写得什么,拿着纸去问他:“这是什么字?”丞相认真地看了许久,自己也认不出来,便责怪侄子:“你为什么不早问?以至于我都忘记了写得什么了。”

13. 时间推移 地点转换 14.山势越来越陡,抬头望去,夜色中的泰山就像一堵高大的墙顶天而立,给人以天有多高,山有多高的感觉 泰山 墙 高耸入云 15. 比喻 排比 棉絮、绸带、浪花 云海玉盘 16.泰山很高,云海很美,山路很险峻。 17.

最迟早上6:30出发。至少准备375元去买票。

13.考查了文段内容的理解。

结合材料二第②段“凌晨2点半,我开始登山。”第③段“到了中天门,刚4点半”,第④段“到达对松亭时,天已微明。”可知,材料二是按照时间推移和地点转换两条主线来叙述登泰山的过程的。

14.考查比喻句的认识。

比喻是一种常用的修辞手法,用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物,是修辞学的辞格之一。材料二第②自然段中的比喻句:山势越来越陡,抬头望去,夜色中的泰山就像一堵高大的墙顶天而立。此句把“泰山”比作“墙”。“给人以天有多高,山有多高的感觉”这种感觉,可以用“高耸入云”来形容。

15.考查了对修辞的理解和运用。

材料二第④自然段中“云雾不断地扩展着,飘动着,升腾着,有的像雪白的棉絮层层叠叠地飘落在山峰中间,有的像长长的绸带悬在空中,有的撞碎在山崖上,像涨潮时的海水在岸边溅起无数朵白色的浪花。”此句把“云雾”比作“棉絮、绸带、浪花”,作者观看到的景点应该是材料一中的云海玉盘。“有的……有的……有的……”构成一组排比句,写了云雾的形态很多。

16.考查了内容的理解。

结合材料二,第②自然段描写了登泰山途中的经历,让人感觉到“泰山很高”;第④自然段主要描写了到达对松亭后,看到的泰山的美景,重点描写云,给人感觉“云海很美”,第⑤⑥自然段重点描写了泰山很陡峭,给人感觉“山路很险峻”

17.考查了对材料内容的理解。

结合图表内容可知。小明家暑假去泰山属旺季,旺季早上7:30开放,他们住的酒店离泰山有一个小时的车程,所以小明一家三口最迟早上6:30出发,旺季门票125元/人,他们一家三口至少准备375元去买票。

18.一是指赵大爷的帮助所带来的温暖;二是指“我”愧疚后感到了沉甸甸的亲情。 19.环境描写,表现了家里的冷清,也从侧面写出了母亲的无助与孤单,同时也为下文听到赵大爷的话后产生的自责与愧疚做了铺垫。 20.一是看到母亲蜷缩在被子里,不想吃东西,心里既难受又自责。二是赵大爷的一席话触动心扉。使作者感到内疚,对不住母亲。 21.赵大爷是个心地善良,乐于助人的人:他照顾“我”生病的母亲,送劈柴给“我”。他还是个心思缜密、考虑周全的人,他能发现母亲生病,叫“我”去生火,去他家拿劈柴。 22.当父母老了的时候,子女更要对父母负起责任,尽量在父母身边尽孝,多陪伴和照顾他们。

18.考查对标题含义的理解。

解答此题关键要在理解文章内容的基础上,依据内容和主旨理解题目的表层含义和深层含义。根据故事内容可知,题目中的“温暖”指的是赵大爷的帮助给我和母亲带来的;联系主旨可知,这里的温暖还指我感到了对母亲的愧疚,也感受到了母亲给我的亲情的温暖。

19. 本题考查赏析句子的表现效果。

作答时,需先明确描写方法,然后结合描写方法本身的特点和具体的语境分析其在表情达意上的效果即可。

第④段“推门进屋,屋里黑洞洞的,没亮灯”是对我家环境的描写,写出了家里的冷清,也从侧面写出了母亲的无助与孤单,同时也为下文我听到赵大爷的话后产生的自责与愧疚做了铺垫。

20.本题考查赏析人物心理。

作答时,需联系具体的语境和人物当时的处境,结合自己的情感体悟分析即可。

第一处,我看到母亲一个人孤单的躺在床上,又不想吃什么东西,再想到自己的所作所为,心里升起一种难过和自责之情。第二处,赵大爷的话让我明白了自己的错误,也明白了母亲的不易,心里感到内疚,对不起母亲。

21.本题的考点是人物形象描写与分析。

概括人物形象,人物形象是指人物的性格特征,精神品质,而不是指外表特征。从具体的人物行为事件和人物的外貌、语言、动作、心理描写等;从正面、侧面描写;细节描写;对比、衬托手法等入手,抓住抒情和议论语句,分析人物的性格特点。从“你妈两天没出门了,我担心她一个人在家别出什么事,进你家一看,老太太感冒躺在床上起不来了,炉子也灭了,这么冷的天,人哪儿受得了呀。”可知赵大爷的善良慈祥;从“你要不先到我家拿点儿劈柴去,你家的劈柴没有了。”可知赵大爷的乐于助人。

22.本题考查学生思维的拓展能力。

解答此类题需要在深入把握文章主旨的基础上融入自己的阅读体验、阅读感受。

“父母老,不远游”这句古语出自《论语·里仁》,原文为“父母在,不远游,游必有方”。这句话反映了中国古代社会对孝道的重视,其中蕴含着深刻的伦理和亲情价值。作答本题时,围绕当父母年老时,应尽到为人子女的责任,多陪伴照顾他们表述即可。

如:“父母老,不远游”在现代社会更多地被理解为一种精神上的陪伴和情感上的支持,强调的是孝道精神在生活中的实践,而非简单的物理距离的束缚。每个家庭的具体情况不同,重要的是找到适合自己的方式,既能实现个人的发展,又能履行对家庭的责任和义务。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录