第4课《古代诗歌四首——观沧海》课件(共22张PPT)-2024-2025学年统编版语文七年级上册

文档属性

| 名称 | 第4课《古代诗歌四首——观沧海》课件(共22张PPT)-2024-2025学年统编版语文七年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-01 15:37:58 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

观沧海

曹操

部编版语文七年级上册第4课

古代诗歌四首

1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。(重点)

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,品味诗歌含蓄蕴藉的语言特点,学习借景抒情的写法。(难点)

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象, 感悟诗的意境,

探寻诗歌所表达的诗人的思想感情,提高文化品味和审美情趣。(素养)

核心素养目标

导入新课

“他是一个很有本事的人,至少是一个英雄。我总是非常佩服他。”——鲁迅

猜猜他是谁?

“他是了不起的政治家、军事家,也是个了不起的诗人。”——毛泽东

他的诗气势雄浑,慷慨悲壮。他是建安文学的开创者。

他是东汉末年的枭雄。

他与他的两位儿子合称“三曹”。

他的字是“孟德”。

作者简介

曹操(155—220),字孟德,小名阿瞒。曾历任 大将军、丞相,封魏王,建安二十五年卒。子曹丕称帝,追尊为武帝。。东汉末年杰出的政治家、军事家、诗人。与其子曹丕、曹植合称“三曹”。曹操雅爱诗章,好作乐府歌辞,开启并繁荣了建安文学,史称“建安风骨”。著作有《魏武帝集》,已佚,今存二十一篇。代表作《蒿里行》《步出夏门行》《短歌行》等。他的诗歌散文清峻整洁,气魄雄伟,慷慨悲凉,篇中抒发自己的政治抱负,并反映了汉末人民的苦难生活。鲁迅评价其为“改造文章的祖师”。同时曹操也擅长书法,尤工章草,唐朝张怀瓘在《书断》中评其为“妙品”。

建安文学:东汉末年一大批文学家在铜雀台,用笔直抒胸襟,抒发渴望建功立业的雄心壮志,掀起了我国诗歌史上文人创作的第一个高潮。由于其时正是汉献帝建安年代,故后世称为建安文学。内容比较真实地反映了东汉末年的社会现实和文人的思想情操。

建安文学的十大代表诗人:

三曹——曹操、曹植、曹丕;

建安七子——孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。

知识链接:建安文学

文体知识

乐府是自秦代以来设立的配置乐曲、训练乐工和采集民歌的专门官署,汉乐府指由汉时乐府机关所采制的诗歌。这些诗,原本在汉族民间流传,经由乐府保存下来,汉人叫作“歌诗”,魏晋时始称“乐府”或“汉乐府”。后世文人仿此形式所作的诗,亦称“乐府诗”。它是继《诗经》《楚辞》后兴起的一种新诗体。《孔雀东南飞》与《木兰诗》合称“乐府双璧”。汉代《孔雀东南飞》、北朝《木兰诗》和唐代韦庄的《秦妇吟》并称“乐府三绝”。汉代乐府诗一般无标题,《观沧海》这个题目是后人加的。诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。

汉乐府诗

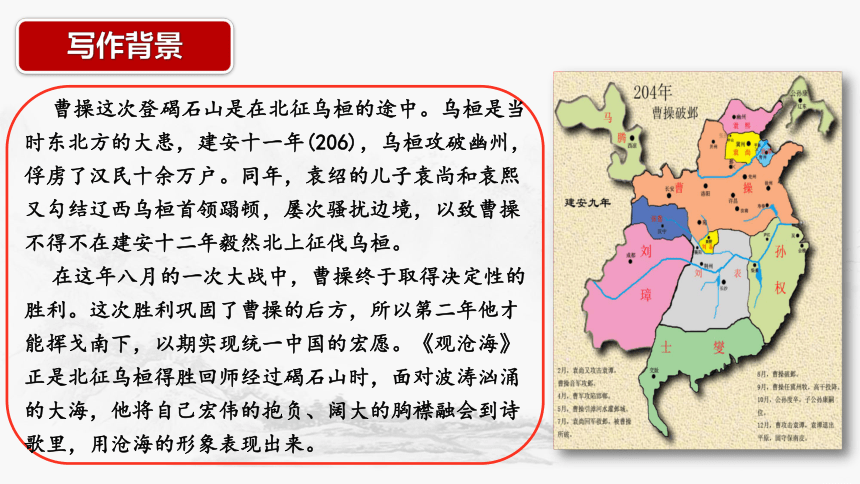

写作背景

曹操这次登碣石山是在北征乌桓的途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(206),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年毅然北上征伐乌桓。

在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,所以第二年他才能挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。《观沧海》正是北征乌桓得胜回师经过碣石山时,面对波涛汹涌的大海,他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融会到诗歌里,用沧海的形象表现出来。

碣石( ) 竦峙( )

澹澹( ) 萧瑟( )

sǒng zhì

sè

jié

dàn

读准字音

自由朗读这首词,读通读顺,注意读准字音、节奏。

朗读诗歌

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

东临/碣石, 以观/沧海。

水何/澹澹, 山岛/竦峙。

树木/丛生, 百草/丰茂。

秋风/萧瑟, 洪波/涌起。

日月/之行, 若出/其中;

星汉/灿烂, 若出/其里。

幸甚/至哉, 歌以/咏志。

观沧海

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

东临碣石,以观沧海。

登临

山名,在今河北省昌黎县北

连词,来

译文:向东登上碣石山,以观赏大海奇景。

水何澹澹,山岛竦峙。

多么

水波动荡的样子

峙:挺立。

竦峙:耸立。

译文:海水多么汹涌,波浪起伏,山岛高高地挺立。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

聚集

萧瑟:草木被秋风吹袭的声音.

洪:大

译文:(岛上)树木郁郁葱葱地生长,各种草木长得茂盛。秋风吹动

树木发出悲凉的声音,海中翻腾着巨大的波浪。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

像

它,指沧海

银河

幸,幸运。至,达到极点。

译文:太阳和月亮升起降落,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。天河里的灿烂群星,也好像是从大海的怀抱里涌现出来的。太值得庆幸了!就用诗歌来表达心志吧。

1、诗人为什么要上碣石山看沧海?

文本探究

碣石:《汉书·武帝纪》:“行自泰山,复东巡海上,至碣石。”

勒石记功:把记功文字刻在石上。

封狼居胥,指的是汉武帝时霍去病驱逐匈奴之后,登狼居胥山筑坛祭天以告成功之事;勒石燕然,即燕然勒功,是指东汉冠军侯窦宪率领汉军及南匈奴、东胡乌桓、西戎氐羌大破北匈奴之后,封燕然山,勒石记功。

此后封狼居胥、勒石燕然变成了中华民族武将的最高荣誉之一,是历代功臣名将向往的功业巅峰、最高军功。

历朝历代,做到封狼居胥、勒石燕然不在少数,如最初的霍去病、窦宪,唐朝的李靖、李绩,明朝的蓝玉、朱棣。

2.全诗围绕哪个字来写的?

3.作者看到、听到和想到了什么?

全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见所思。

观沧海

看

想

水 山岛 树木 百草 洪波

日月之行 星汉灿烂

宏伟志向

听

秋风萧瑟

4、作者都观到了哪些景象?

观察到的景物有:沧海-水-山岛-树木-百草-秋风-洪波-日月-星汉。

5.作者在写海时又写了山岛上的草木,这样写有什么作用?

作者虽写观海,但并不单纯地写海。在描写大海时,以山岛草木来点染,有了山岛草木的点染烘托,就把大海写得生机勃发、欣欣向荣,使人感觉大海不仅浩瀚壮阔,而且美丽多姿。

6.哪些句子是实写,哪些句子是虚写?

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

实写

虚中有实

实中有虚

7.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”这几句诗写出了作者在观沧海时的什么感受?(赏析句子)

诗人以大海自比,用互文和夸张的修辞手法,诗人在这里描写大海,既是眼前实景,又融进了自己想象和夸张,展现出大海吞吐日月的气概,表达了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

互文

互文,也叫互辞,是古诗文中常采用的一种修辞方法。古文中对它的解释是:“参互成文,合而见义。”具体地说,它是这样一种互辞形式:上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充, 说的是一件事。由上下文意互相交错,互相渗透,互相补充来表达一个完整句子意思的修辞方法。

举例:“将军百战死,壮士十年归。”(《木兰辞》又名《木兰诗》)

“不以物喜,不以己悲。”范仲淹(《岳阳楼记》)

8、为何最后要加上“幸甚至哉!歌以咏志 ”

乐府诗原来是可以歌唱的,诗的最后两句是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系,但不能缺少。

9、读完这首诗,你觉得诗人是用什么方式来抒发情感的?抒发了怎样的情感呢?

“诗言志”即写景抒情,诗人写沧海,抒发统一中国、建功立业的抱负。而这种情感在诗中没有直接表露,而是蕴含在对景物的描写当中。全诗意境开阔、气势雄浑,字里行间洋溢着饱满的激情。写景时实景和虚景相结合,实景给人身临其境之感,虚景以其新奇激发读者的想象,诗人以沧海自比,表现出宽广的胸怀和豪迈的气概。

知识拓展

意象

沧海

意象,是指诗中写的物或景,可以直接数出来的,寄托着诗人的情感,如日月星辰、湖光山色、田园桑植、大漠孤烟等,只要倾注了诗人的思想感情,均可叫意象。意象有单个的,也有群组的。

诗人借这些意象,来表现雄心壮志。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

——节选自《龟虽寿》

写作特色

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

言事点题 地点、俯视

登山望海的勃勃英姿

实 写

(看)第一眼观海全景,大处落笔

气势苍茫浑然,辽阔威严

一片欣欣向荣的景象

(听)转入动态,波澜壮阔

显示大海惊人力量,宏伟气象

动

静

(想)诗的高潮,奇特的想象、夸张

大海吞吐日月,星辰的气概

借以抒发内心豪迈的情怀与胸襟

乐府诗合乐时的附文

曹操

观沧海

虚 写

言志

1.借景抒情,情景交融。

本诗完全把情包含在景中,寓情于景,字里行间洋溢着饱满的激情。诗人通过描写大海的辽阔与壮美来表现自己宽广的胸怀和豪迈的气魄。诗歌句句写景,句句抒情,把眼前的海上景色与自己的雄心壮志巧妙地结合在一起,并且把高潮放在诗的末尾,通过虚写表达自己的主观感受,即对大海的感悟,不但做到了情景交融、虚实相生、气势宏伟,而且做到了情理结合。

2.意境开阔,气势雄浑。

本诗通过写大海吞吐日月、包蕴万千的气魄,表现了诗人的豪迈之情和开阔的胸襟,感情奔放。“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是写景的高潮,诗人运用想象和夸张,创设了一个极其开阔、宏大的意境;诗人以饱满的激情,勾画出大海变化万千的特点和波澜壮阔的气势。

登山则情满于山,观海则意溢于海。

——刘勰 南朝

一切景语皆情语。——王国维

拓展阅读

大雨落幽燕,白浪滔天,秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?

往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。

浪淘沙·北戴河(毛泽东)

相同点:都是诗人、政治家、军事家,都以天下为己任,都建立了丰功伟绩。诗歌中都描绘了雄伟壮阔的风景。

不同点:曹操身处乱世,最终也未能完成全国的统一,而毛泽东却完成了祖国的统一,并带领人民走向新的生活,这一点远非东汉末年可比。在曹诗中更多的是对大海进行横向的描写,而在毛诗中不仅有横的风景更有纵的历史。所以,《浪淘沙·北戴河》除了具有雄浑苍劲的意境,还具有更鲜明的时代感和更宏大的历史感

归纳主旨

本诗借景抒情,诗人以洗练的笔法,神奇的想象,描绘了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人渴望统一中国建功立业的远大抱负。

课堂小结

总领全诗

观沧海

实写( 壮丽景象)

虚写(博大胸襟)

东临碣石,以观沧海

水何澹澹,山岛竦峙

树木丛生,百草丰茂

秋风萧瑟,洪波涌起

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里

建功立业

统一北方

检测提升

1.下列对《观沧海》赏析有误的一项是( )

A.这是一首写景抒情诗。诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

B.这首诗借景抒情,将眼前的海上景色和自己的雄心壮志融合在一起,开阔的意境和雄浑的气势是诗人宽广胸怀和豪迈气魄的表现,诗里洋溢着作者饱满的激情,意思又很含蓄。

C.最后一句卒章显志,点明了全诗的主旨。

D.这是一首四言乐府诗,既总写了沧海全景,又进行了分写。

2.下列对诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.诗人心潮澎湃,把眼前的景色同历史兴衰、忧国忧民之情巧妙融会在一起。

B.本诗感情奔放,思想却含蓄,不但做到了情景交融,而且做到了情理结合。

C.这首古诗具有质朴刚健、音调铿锵的特点,选取的景物都具有宏大的特点。

D.本诗“观”字统领全篇,以下几句皆由此展开,具体写了登山之所见所思。

C

A

2. 下列对本诗的理解和分析正确的一项是( )

A.“东临碣石,以观沧海”两句,交代了观海的地点,起得平稳而质朴。“临”字统领全篇,以下几句皆由此展开,具体写登山之所见所思。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”两句是从俯视的角度总写看到的景象,接下来四句则由远及近、动静结合地描绘了山岛的蓬勃生机和大海的苍茫辽阔。

C.诗中的两个“若”字,虚中有实,实中有虚,以奇特的想象,表现了大海吞吐日月星辰的气概,表现了诗人博大的胸襟。

D.全诗借景抒情,情景交融。登临碣石山,诗人心潮澎湃,把眼前的景象、自己的想象同历史兴衰之感、忧国忧民之情巧妙地融会在一起。

4.下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.“东临碣石”中的“临”,写诗人登高观沧海,起笔气势不凡。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”用动静结合的手法描写水波和山岛。

C.此诗苍凉中又有慷慨,历来被视为“建安风骨”的代表作。

D. 诗中描写了萧瑟的秋风、汹涌的波涛,营造了悲凉伤感的意境。

C

D

观沧海

曹操

部编版语文七年级上册第4课

古代诗歌四首

1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。(重点)

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,品味诗歌含蓄蕴藉的语言特点,学习借景抒情的写法。(难点)

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象, 感悟诗的意境,

探寻诗歌所表达的诗人的思想感情,提高文化品味和审美情趣。(素养)

核心素养目标

导入新课

“他是一个很有本事的人,至少是一个英雄。我总是非常佩服他。”——鲁迅

猜猜他是谁?

“他是了不起的政治家、军事家,也是个了不起的诗人。”——毛泽东

他的诗气势雄浑,慷慨悲壮。他是建安文学的开创者。

他是东汉末年的枭雄。

他与他的两位儿子合称“三曹”。

他的字是“孟德”。

作者简介

曹操(155—220),字孟德,小名阿瞒。曾历任 大将军、丞相,封魏王,建安二十五年卒。子曹丕称帝,追尊为武帝。。东汉末年杰出的政治家、军事家、诗人。与其子曹丕、曹植合称“三曹”。曹操雅爱诗章,好作乐府歌辞,开启并繁荣了建安文学,史称“建安风骨”。著作有《魏武帝集》,已佚,今存二十一篇。代表作《蒿里行》《步出夏门行》《短歌行》等。他的诗歌散文清峻整洁,气魄雄伟,慷慨悲凉,篇中抒发自己的政治抱负,并反映了汉末人民的苦难生活。鲁迅评价其为“改造文章的祖师”。同时曹操也擅长书法,尤工章草,唐朝张怀瓘在《书断》中评其为“妙品”。

建安文学:东汉末年一大批文学家在铜雀台,用笔直抒胸襟,抒发渴望建功立业的雄心壮志,掀起了我国诗歌史上文人创作的第一个高潮。由于其时正是汉献帝建安年代,故后世称为建安文学。内容比较真实地反映了东汉末年的社会现实和文人的思想情操。

建安文学的十大代表诗人:

三曹——曹操、曹植、曹丕;

建安七子——孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。

知识链接:建安文学

文体知识

乐府是自秦代以来设立的配置乐曲、训练乐工和采集民歌的专门官署,汉乐府指由汉时乐府机关所采制的诗歌。这些诗,原本在汉族民间流传,经由乐府保存下来,汉人叫作“歌诗”,魏晋时始称“乐府”或“汉乐府”。后世文人仿此形式所作的诗,亦称“乐府诗”。它是继《诗经》《楚辞》后兴起的一种新诗体。《孔雀东南飞》与《木兰诗》合称“乐府双璧”。汉代《孔雀东南飞》、北朝《木兰诗》和唐代韦庄的《秦妇吟》并称“乐府三绝”。汉代乐府诗一般无标题,《观沧海》这个题目是后人加的。诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。

汉乐府诗

写作背景

曹操这次登碣石山是在北征乌桓的途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(206),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年毅然北上征伐乌桓。

在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,所以第二年他才能挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。《观沧海》正是北征乌桓得胜回师经过碣石山时,面对波涛汹涌的大海,他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融会到诗歌里,用沧海的形象表现出来。

碣石( ) 竦峙( )

澹澹( ) 萧瑟( )

sǒng zhì

sè

jié

dàn

读准字音

自由朗读这首词,读通读顺,注意读准字音、节奏。

朗读诗歌

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

东临/碣石, 以观/沧海。

水何/澹澹, 山岛/竦峙。

树木/丛生, 百草/丰茂。

秋风/萧瑟, 洪波/涌起。

日月/之行, 若出/其中;

星汉/灿烂, 若出/其里。

幸甚/至哉, 歌以/咏志。

观沧海

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

东临碣石,以观沧海。

登临

山名,在今河北省昌黎县北

连词,来

译文:向东登上碣石山,以观赏大海奇景。

水何澹澹,山岛竦峙。

多么

水波动荡的样子

峙:挺立。

竦峙:耸立。

译文:海水多么汹涌,波浪起伏,山岛高高地挺立。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

聚集

萧瑟:草木被秋风吹袭的声音.

洪:大

译文:(岛上)树木郁郁葱葱地生长,各种草木长得茂盛。秋风吹动

树木发出悲凉的声音,海中翻腾着巨大的波浪。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

像

它,指沧海

银河

幸,幸运。至,达到极点。

译文:太阳和月亮升起降落,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。天河里的灿烂群星,也好像是从大海的怀抱里涌现出来的。太值得庆幸了!就用诗歌来表达心志吧。

1、诗人为什么要上碣石山看沧海?

文本探究

碣石:《汉书·武帝纪》:“行自泰山,复东巡海上,至碣石。”

勒石记功:把记功文字刻在石上。

封狼居胥,指的是汉武帝时霍去病驱逐匈奴之后,登狼居胥山筑坛祭天以告成功之事;勒石燕然,即燕然勒功,是指东汉冠军侯窦宪率领汉军及南匈奴、东胡乌桓、西戎氐羌大破北匈奴之后,封燕然山,勒石记功。

此后封狼居胥、勒石燕然变成了中华民族武将的最高荣誉之一,是历代功臣名将向往的功业巅峰、最高军功。

历朝历代,做到封狼居胥、勒石燕然不在少数,如最初的霍去病、窦宪,唐朝的李靖、李绩,明朝的蓝玉、朱棣。

2.全诗围绕哪个字来写的?

3.作者看到、听到和想到了什么?

全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见所思。

观沧海

看

想

水 山岛 树木 百草 洪波

日月之行 星汉灿烂

宏伟志向

听

秋风萧瑟

4、作者都观到了哪些景象?

观察到的景物有:沧海-水-山岛-树木-百草-秋风-洪波-日月-星汉。

5.作者在写海时又写了山岛上的草木,这样写有什么作用?

作者虽写观海,但并不单纯地写海。在描写大海时,以山岛草木来点染,有了山岛草木的点染烘托,就把大海写得生机勃发、欣欣向荣,使人感觉大海不仅浩瀚壮阔,而且美丽多姿。

6.哪些句子是实写,哪些句子是虚写?

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

实写

虚中有实

实中有虚

7.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”这几句诗写出了作者在观沧海时的什么感受?(赏析句子)

诗人以大海自比,用互文和夸张的修辞手法,诗人在这里描写大海,既是眼前实景,又融进了自己想象和夸张,展现出大海吞吐日月的气概,表达了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

互文

互文,也叫互辞,是古诗文中常采用的一种修辞方法。古文中对它的解释是:“参互成文,合而见义。”具体地说,它是这样一种互辞形式:上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充, 说的是一件事。由上下文意互相交错,互相渗透,互相补充来表达一个完整句子意思的修辞方法。

举例:“将军百战死,壮士十年归。”(《木兰辞》又名《木兰诗》)

“不以物喜,不以己悲。”范仲淹(《岳阳楼记》)

8、为何最后要加上“幸甚至哉!歌以咏志 ”

乐府诗原来是可以歌唱的,诗的最后两句是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系,但不能缺少。

9、读完这首诗,你觉得诗人是用什么方式来抒发情感的?抒发了怎样的情感呢?

“诗言志”即写景抒情,诗人写沧海,抒发统一中国、建功立业的抱负。而这种情感在诗中没有直接表露,而是蕴含在对景物的描写当中。全诗意境开阔、气势雄浑,字里行间洋溢着饱满的激情。写景时实景和虚景相结合,实景给人身临其境之感,虚景以其新奇激发读者的想象,诗人以沧海自比,表现出宽广的胸怀和豪迈的气概。

知识拓展

意象

沧海

意象,是指诗中写的物或景,可以直接数出来的,寄托着诗人的情感,如日月星辰、湖光山色、田园桑植、大漠孤烟等,只要倾注了诗人的思想感情,均可叫意象。意象有单个的,也有群组的。

诗人借这些意象,来表现雄心壮志。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

——节选自《龟虽寿》

写作特色

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

言事点题 地点、俯视

登山望海的勃勃英姿

实 写

(看)第一眼观海全景,大处落笔

气势苍茫浑然,辽阔威严

一片欣欣向荣的景象

(听)转入动态,波澜壮阔

显示大海惊人力量,宏伟气象

动

静

(想)诗的高潮,奇特的想象、夸张

大海吞吐日月,星辰的气概

借以抒发内心豪迈的情怀与胸襟

乐府诗合乐时的附文

曹操

观沧海

虚 写

言志

1.借景抒情,情景交融。

本诗完全把情包含在景中,寓情于景,字里行间洋溢着饱满的激情。诗人通过描写大海的辽阔与壮美来表现自己宽广的胸怀和豪迈的气魄。诗歌句句写景,句句抒情,把眼前的海上景色与自己的雄心壮志巧妙地结合在一起,并且把高潮放在诗的末尾,通过虚写表达自己的主观感受,即对大海的感悟,不但做到了情景交融、虚实相生、气势宏伟,而且做到了情理结合。

2.意境开阔,气势雄浑。

本诗通过写大海吞吐日月、包蕴万千的气魄,表现了诗人的豪迈之情和开阔的胸襟,感情奔放。“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是写景的高潮,诗人运用想象和夸张,创设了一个极其开阔、宏大的意境;诗人以饱满的激情,勾画出大海变化万千的特点和波澜壮阔的气势。

登山则情满于山,观海则意溢于海。

——刘勰 南朝

一切景语皆情语。——王国维

拓展阅读

大雨落幽燕,白浪滔天,秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见,知向谁边?

往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。

浪淘沙·北戴河(毛泽东)

相同点:都是诗人、政治家、军事家,都以天下为己任,都建立了丰功伟绩。诗歌中都描绘了雄伟壮阔的风景。

不同点:曹操身处乱世,最终也未能完成全国的统一,而毛泽东却完成了祖国的统一,并带领人民走向新的生活,这一点远非东汉末年可比。在曹诗中更多的是对大海进行横向的描写,而在毛诗中不仅有横的风景更有纵的历史。所以,《浪淘沙·北戴河》除了具有雄浑苍劲的意境,还具有更鲜明的时代感和更宏大的历史感

归纳主旨

本诗借景抒情,诗人以洗练的笔法,神奇的想象,描绘了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人渴望统一中国建功立业的远大抱负。

课堂小结

总领全诗

观沧海

实写( 壮丽景象)

虚写(博大胸襟)

东临碣石,以观沧海

水何澹澹,山岛竦峙

树木丛生,百草丰茂

秋风萧瑟,洪波涌起

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里

建功立业

统一北方

检测提升

1.下列对《观沧海》赏析有误的一项是( )

A.这是一首写景抒情诗。诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

B.这首诗借景抒情,将眼前的海上景色和自己的雄心壮志融合在一起,开阔的意境和雄浑的气势是诗人宽广胸怀和豪迈气魄的表现,诗里洋溢着作者饱满的激情,意思又很含蓄。

C.最后一句卒章显志,点明了全诗的主旨。

D.这是一首四言乐府诗,既总写了沧海全景,又进行了分写。

2.下列对诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.诗人心潮澎湃,把眼前的景色同历史兴衰、忧国忧民之情巧妙融会在一起。

B.本诗感情奔放,思想却含蓄,不但做到了情景交融,而且做到了情理结合。

C.这首古诗具有质朴刚健、音调铿锵的特点,选取的景物都具有宏大的特点。

D.本诗“观”字统领全篇,以下几句皆由此展开,具体写了登山之所见所思。

C

A

2. 下列对本诗的理解和分析正确的一项是( )

A.“东临碣石,以观沧海”两句,交代了观海的地点,起得平稳而质朴。“临”字统领全篇,以下几句皆由此展开,具体写登山之所见所思。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”两句是从俯视的角度总写看到的景象,接下来四句则由远及近、动静结合地描绘了山岛的蓬勃生机和大海的苍茫辽阔。

C.诗中的两个“若”字,虚中有实,实中有虚,以奇特的想象,表现了大海吞吐日月星辰的气概,表现了诗人博大的胸襟。

D.全诗借景抒情,情景交融。登临碣石山,诗人心潮澎湃,把眼前的景象、自己的想象同历史兴衰之感、忧国忧民之情巧妙地融会在一起。

4.下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.“东临碣石”中的“临”,写诗人登高观沧海,起笔气势不凡。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”用动静结合的手法描写水波和山岛。

C.此诗苍凉中又有慷慨,历来被视为“建安风骨”的代表作。

D. 诗中描写了萧瑟的秋风、汹涌的波涛,营造了悲凉伤感的意境。

C

D

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首