人教课标版高中历史选修1教案:9.3《百日维新》

文档属性

| 名称 | 人教课标版高中历史选修1教案:9.3《百日维新》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-13 07:30:50 | ||

图片预览

文档简介

第3课 百日维新

A课程目标:简述百日维新的主要内容,分析其特点。

B教学目标

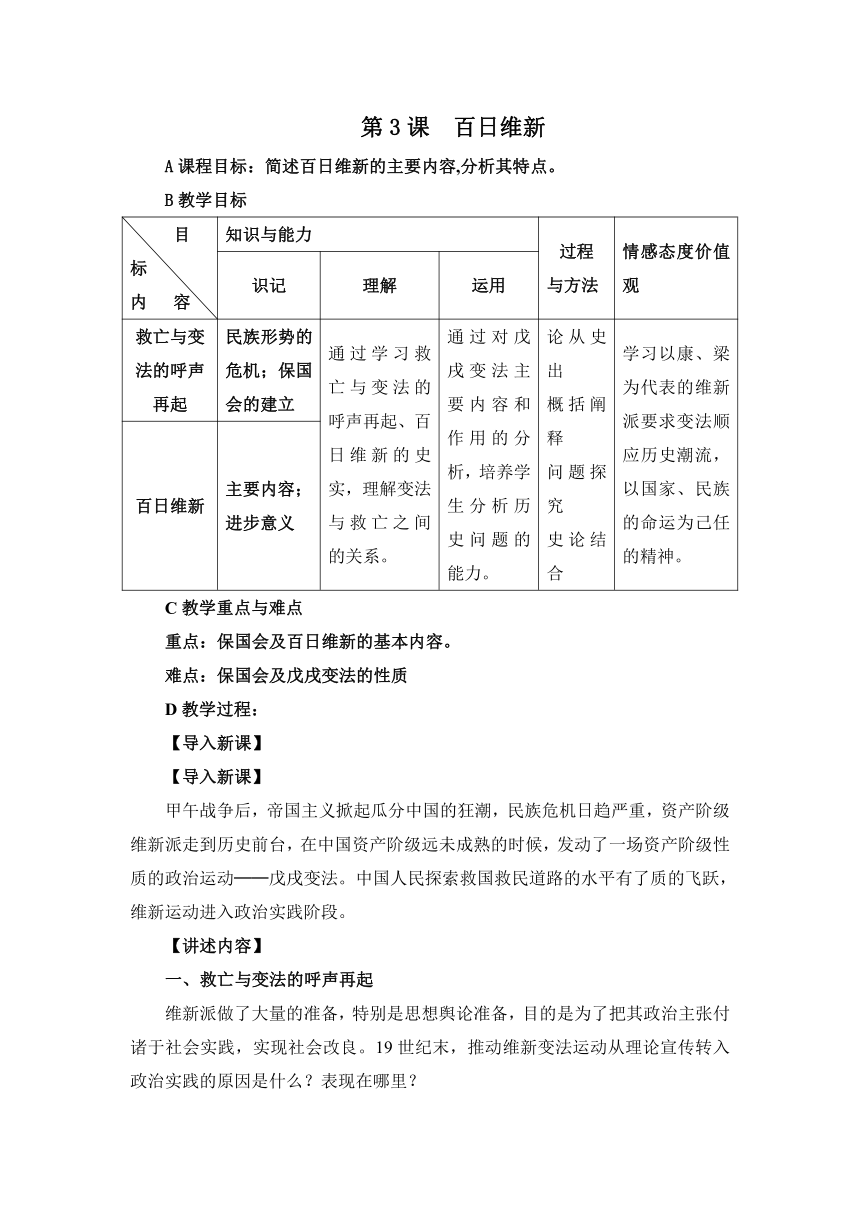

目 标内 容 知识与能力 过程与方法 情感态度价值观

识记 理解 运用

救亡与变法的呼声再起 民族形势的危机;保国会的建立 通过学习救亡与变法的呼声再起、百日维新的史实,理解变法与救亡之间的关系。 通过对戊戌变法主要内容和作用的分析,培养学生分析历史问题的能力。 论从史出概括阐释问题探究史论结合 学习以康、梁为代表的维新派要求变法顺应历史潮流,以国家、民族的命运为己任的精神。

百日维新 主要内容;进步意义

C教学重点与难点

重点:保国会及百日维新的基本内容。

难点:保国会及戊戌变法的性质

D教学过程:

【导入新课】

【导入新课】

甲午战争后,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮, ( http: / / www.21cnjy.com )民族危机日趋严重,资产阶级维新派走到历史前台,在中国资产阶级远未成熟的时候,发动了一场资产阶级性质的政治运动──戊戌变法。中国人民探索救国救民道路的水平有了质的飞跃,维新运动进入政治实践阶段。

【讲述内容】

一、救亡与变法的呼声再起

维新派做了大量的准备,特别是思想舆论准备, ( http: / / www.21cnjy.com )目的是为了把其政治主张付诸于社会实践,实现社会改良。19世纪末,推动维新变法运动从理论宣传转入政治实践的原因是什么?表现在哪里?

1、维新变法运动从理论宣传转入政治实践的原因

(1)中国面临被列强瓜分的危险,民族危机加深

【合作探究】1:19世纪末帝国主义瓜分中国的背景有哪些?

(1)外因:十九世纪末,资本主义国家向帝国主义过渡,增大资本输出,加剧了殖民掠夺。(根本原因)

(2)内因:甲午战争中国的惨败和清政府的投降政策,助长了列强的侵华野心。(直接原因)

①1897年德国军队强占胶州湾,掀起了瓜分中国的狂潮;

②俄国强占旅顺和大连;

③法国租借广州湾;

④英国租借后来称之为“新界”的地区和威海卫。

【合作探究】2:19世纪末,面对帝国主义的瓜分狂潮,中国各派政治力量的态度怎样?

中国人民:展开反侵略、反瓜分的斗争。

资产阶级维新派:从理论宣传转入政治实践。

爱国官员:希望通过变法实现富国强兵。

光绪帝:颁布《定国是诏》,宣布变法。

(2)维新派极力宣传变法,并得到光绪帝的支持

1897年11月,德国强占了胶州湾,掀起 ( http: / / www.21cnjy.com )了瓜分中国的狂潮。全国人民反对,康有为从广东赶到北京后,再次给皇帝上书(第五书)再次强调变法的紧迫感,重要性。上书仍未直接到光绪皇帝手中,但其内容痛切,在大小官员中辗转传抄,引起强烈反响。天津,上海的报纸公开发表——光绪看到了。准备召见,囿于非四品以上的官员不得召见的祖制,遂改令递送条陈,并下令:对康有为的条陈要随到随送,不得阻拦扣压。——维新派得到了皇帝的直接支持。

【合作探究】3:皇帝为什么支持变法呢?

他不愿意做亡国之君;他具有改革意识;光绪皇帝也想通过变法从慈禧太后手中夺权,自己能真正掌权,因此下令康有为筹划变法。

2、维新变法运动从理论宣传转入政治实践的表现

(1)康有为上清帝第五、第六书痛陈变法

1897年12月,康有为第 ( http: / / www.21cnjy.com )五次上书光绪帝,陈述变法的紧迫性,强调内忧外患,形势严峻,变法刻不容缓,否则,皇上与诸臣求长安布衣而不可得矣,虽未到达皇上,但广为流传,影响颇大。光绪帝为了摆脱慈禧太后束缚,开始准备接纳维新主张。守旧派阻挠皇帝召见维新派,改令五大臣“问话”康有为,1898年1月24日,李鸿章、翁同和、荣禄、廖寿恒、张荫桓在总理衙门召见康有为,荣禄问:“祖宗之法不可变”,康答:“祖宗之法,以治祖宗之地也,今祖宗之地不能守,何有于祖宗之法乎 即如此地为外交之署,亦非祖宗之法所有也,因时制宜,诚非得已。”事后,翁同和入奏,光绪帝命令,今后康有为若有条陈,即日呈送,不许阻止,并要康有为呈送所辑日俄变政之书。这样就有了1898年1月29日的《应诏统筹全局折》(上清帝第六书),指出:变则能全,不变则亡,全变则强,小变仍亡,建议皇帝效法日俄推行新政,当务之急是大誓群臣以革旧维新,开制度局,许天下人上书,它实际上是维新派的施政纲领,康有为主张引起了皇帝的共鸣,他当即下令有关部门详细研究康有为建议。

(2)康有为递呈《日本变政考》、《俄彼得变政记》,帮助光绪帝坚定变法决心

帝党官僚翁同和大力举荐康有为,皇帝命令 ( http: / / www.21cnjy.com )总理衙门将康有为撰写的宣传变法的《日本明治变政考》、《俄大彼得变法考》等书进呈上来,皇帝对此十分欣赏,将书“置御案,日加披览”。

(3)1898年康有为成立保国会,宣传变法

【合作探究】4:阅读P135【历史纵横】

回答:(1)保国会成立时间?

(2)保国会的宗旨和性质是什么?

(3)保国会的结果和影响是什么?

(1)1898年4月,康有为在北京组织成立了保国会。

(2)保国会以“保国、保种、保教”为宗旨,具有资产阶级政党的性质。

(3)结果:保国会只举行了两次活动后即自行中止了。

影响:保浙会、保川会、保滇会相继成立,维新变法的浪潮激荡全国。

保国会是御侮救亡的团体,规模比强学会大, 它的成立使维新变法运动正式拉开帷幕。

(4)1898年,在各种力量的推动下,变法形势进一步高涨

当时,各地的维新报刊和学会如雨后春 ( http: / / www.21cnjy.com )笋般地出现。到1897年底,全国出现了讲求维新变法的政治性学会33个,新式学堂17所,报刊19种;到了1898年,学会、学堂、报馆合计达300所以上,维新变法风气在全国各地蓬勃。一些有见识,有爱国心的官员也急切希望通过变法实现富国强兵,摆脱民族危亡的命运。1998年在各种政治力量的推动下,维新变法形势进一步高涨。

【合作探究】5:指导学生阅读张之洞与《劝学篇》,请回答:张之洞的主张与维新派的不同,原因是什么?

张之洞代表的是封建地主阶级,目的是维护清朝腐朽的封建统治。

二、百日维新

1、变法的开始的标志

1898年6月11日颁布《定国是诏》开始~9月21日戊戌政变结束,这次变法历时共103天,又称“百日维新”。

2、百日维新的主要内容

内容 作用 局限

政治 准许臣民上书言事;举荐人才;精简机构,裁撤冗员;取消旗人特权, 资产阶级知识分子有机会参与政权 基本上反映了维新派的愿望和主张在一定程度上动摇了封建统治秩序 没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张(原因)

经济 鼓励发展农工商业;创办国家银行;编制国家预算和决算;举办邮政 有利于中国民族资本主义的发展

文教 废八股;创办各种学堂;派人留学;准许民间办报;设译书局 有利于先进科学文化的传播

军事 按西法武装训练新式军队,添造军舰 增强国防力量

【合作探究】6:指导学生阅读教材,了解百日维新”的基本内容包括政治、经济、文化教育、军事方面。回答:

(1)"允许官民上书言事"反映了哪些人的愿望?

(2)经济方面的改革会起到什么作用?

(3)文化方面的改革的作用有哪些?

(4)军事方面会产生什么影响

(5)从光绪帝在百日维新期间颁布的 ( http: / / www.21cnjy.com )一系列变法诏书看,他虽然采纳了维新派提出的一些主张,但却根本没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张,只字不提建立君主立宪制这个要害问题。这是为什么?

(1)"民"指的是新兴的资产阶级和开明地主,所以,政治方面的改革就是让资产阶级知识分子有机会参与政权,反映了资产阶级的愿望。

(2)有利于资本主义工商业的发展,增强国家的经济实力。

(3)有利于文化、教育、科技的发展,有利于西方科技的传播。

(4)学习西方先进的训练方法,增强国防力量等。

(5)这充分说明光绪帝的变法诏令决不是在实行 ( http: / / www.21cnjy.com )一种民族资产阶级的政治路线。这也表明资产阶级维新派的行动比他们的宣言落后了。变法只局限在社会上层,没有深入广大民众,因而没有形成变革旧制度的巨大力量。

3、进步意义

光绪皇帝的变法上谕,基本反映了资产阶级维新派的愿望与要求。

【合作探究】7:为什么说“百日维新”基本上反映了资产阶级维新派的愿望与要求?

光绪帝没有采纳维新派“行宪 ( http: / / www.21cnjy.com )法,大开国会”,设立制度局等激进主张,但在政治允许一定的言论自由,在经济上制定了一些有利于民族资本主义发展的政策,在文化教育上采取了一些打击旧学、提倡新学的措施。这基本反映了资产阶级维新派的愿望与要求,

(1)这有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播,

(2)给民族资产阶级提供了参与政治的可能性,

(3)在一定程度上动摇了封建统治秩序,具有一定的进步意义。

4、局限性:

(1)没有采纳资产阶级维新派的“行宪法,大开国会”、设立制度局等主张;

(2)没有涉及到解决农民土地问题;

(3)没有深入广大民众与广大民众运动相结合

【合作探究】8:百日维新的特点有哪些?

(1)是变法高潮。

(2)内容基本反映维新派的愿望和要求。

(3)有利于民族资本主义的发展和先进科学文化的传播。

(4)没有触动封建统治的基础,改革不彻底。

【本课小结】

19世纪末列强逐步掀起瓜 ( http: / / www.21cnjy.com )分中国的狂潮,中华民族面临亡国灭种的严重危机。以康、梁为代表的中国近代知识分子为改变现状,救亡图存,极力宣扬变法,他们的主张引起了光绪帝的共鸣,变法形势不断高涨,维新运动从理论宣传转入政治实践阶段。1898年,光绪帝任用维新派进行变法,颁布了一系列法令,在政治、经济、军事、文化各方面进行改革,基本反映了资产阶级维新派的愿望与要求,这有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播,给民族资产阶级提供了参与政治的可能性,在一定程度上动摇了封建统治秩序,具有一定的进步意义。

E布置作业:

F板书设计:略

G教学反思:

A课程目标:简述百日维新的主要内容,分析其特点。

B教学目标

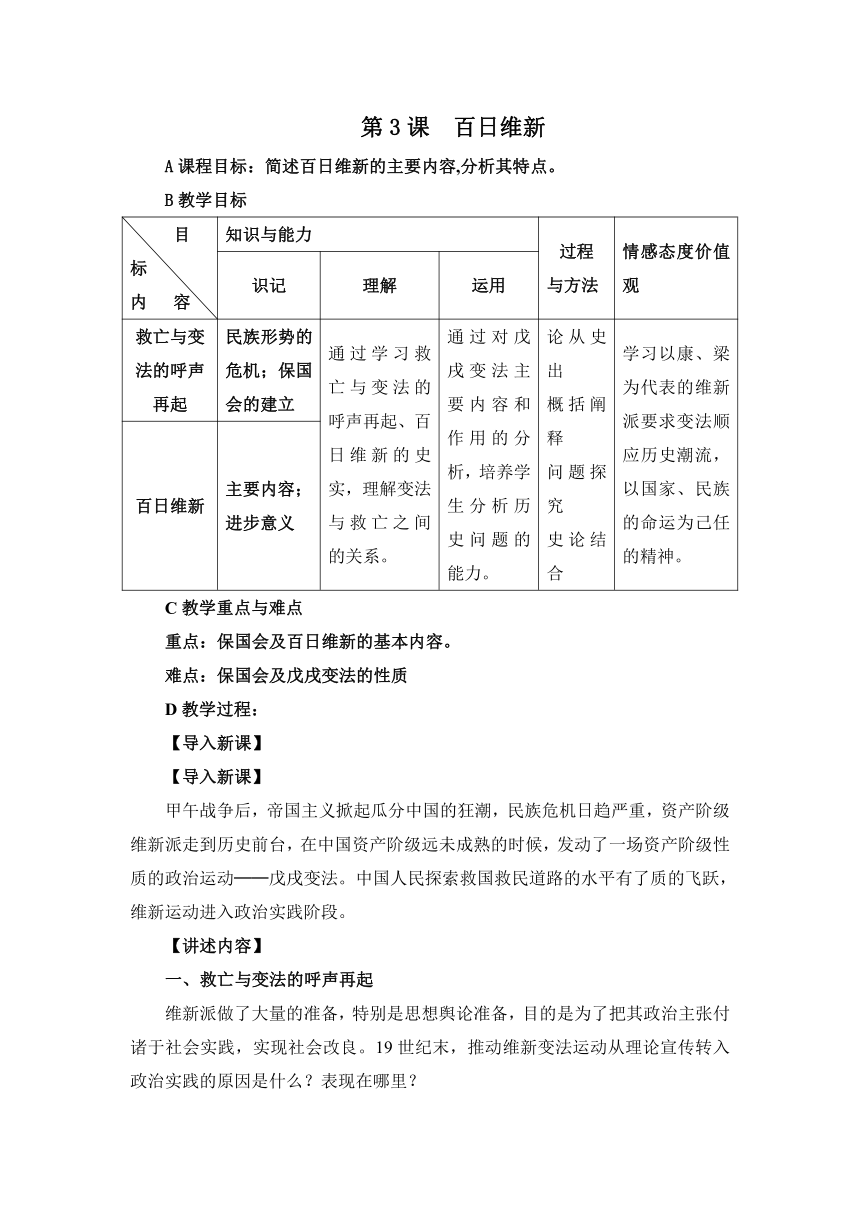

目 标内 容 知识与能力 过程与方法 情感态度价值观

识记 理解 运用

救亡与变法的呼声再起 民族形势的危机;保国会的建立 通过学习救亡与变法的呼声再起、百日维新的史实,理解变法与救亡之间的关系。 通过对戊戌变法主要内容和作用的分析,培养学生分析历史问题的能力。 论从史出概括阐释问题探究史论结合 学习以康、梁为代表的维新派要求变法顺应历史潮流,以国家、民族的命运为己任的精神。

百日维新 主要内容;进步意义

C教学重点与难点

重点:保国会及百日维新的基本内容。

难点:保国会及戊戌变法的性质

D教学过程:

【导入新课】

【导入新课】

甲午战争后,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮, ( http: / / www.21cnjy.com )民族危机日趋严重,资产阶级维新派走到历史前台,在中国资产阶级远未成熟的时候,发动了一场资产阶级性质的政治运动──戊戌变法。中国人民探索救国救民道路的水平有了质的飞跃,维新运动进入政治实践阶段。

【讲述内容】

一、救亡与变法的呼声再起

维新派做了大量的准备,特别是思想舆论准备, ( http: / / www.21cnjy.com )目的是为了把其政治主张付诸于社会实践,实现社会改良。19世纪末,推动维新变法运动从理论宣传转入政治实践的原因是什么?表现在哪里?

1、维新变法运动从理论宣传转入政治实践的原因

(1)中国面临被列强瓜分的危险,民族危机加深

【合作探究】1:19世纪末帝国主义瓜分中国的背景有哪些?

(1)外因:十九世纪末,资本主义国家向帝国主义过渡,增大资本输出,加剧了殖民掠夺。(根本原因)

(2)内因:甲午战争中国的惨败和清政府的投降政策,助长了列强的侵华野心。(直接原因)

①1897年德国军队强占胶州湾,掀起了瓜分中国的狂潮;

②俄国强占旅顺和大连;

③法国租借广州湾;

④英国租借后来称之为“新界”的地区和威海卫。

【合作探究】2:19世纪末,面对帝国主义的瓜分狂潮,中国各派政治力量的态度怎样?

中国人民:展开反侵略、反瓜分的斗争。

资产阶级维新派:从理论宣传转入政治实践。

爱国官员:希望通过变法实现富国强兵。

光绪帝:颁布《定国是诏》,宣布变法。

(2)维新派极力宣传变法,并得到光绪帝的支持

1897年11月,德国强占了胶州湾,掀起 ( http: / / www.21cnjy.com )了瓜分中国的狂潮。全国人民反对,康有为从广东赶到北京后,再次给皇帝上书(第五书)再次强调变法的紧迫感,重要性。上书仍未直接到光绪皇帝手中,但其内容痛切,在大小官员中辗转传抄,引起强烈反响。天津,上海的报纸公开发表——光绪看到了。准备召见,囿于非四品以上的官员不得召见的祖制,遂改令递送条陈,并下令:对康有为的条陈要随到随送,不得阻拦扣压。——维新派得到了皇帝的直接支持。

【合作探究】3:皇帝为什么支持变法呢?

他不愿意做亡国之君;他具有改革意识;光绪皇帝也想通过变法从慈禧太后手中夺权,自己能真正掌权,因此下令康有为筹划变法。

2、维新变法运动从理论宣传转入政治实践的表现

(1)康有为上清帝第五、第六书痛陈变法

1897年12月,康有为第 ( http: / / www.21cnjy.com )五次上书光绪帝,陈述变法的紧迫性,强调内忧外患,形势严峻,变法刻不容缓,否则,皇上与诸臣求长安布衣而不可得矣,虽未到达皇上,但广为流传,影响颇大。光绪帝为了摆脱慈禧太后束缚,开始准备接纳维新主张。守旧派阻挠皇帝召见维新派,改令五大臣“问话”康有为,1898年1月24日,李鸿章、翁同和、荣禄、廖寿恒、张荫桓在总理衙门召见康有为,荣禄问:“祖宗之法不可变”,康答:“祖宗之法,以治祖宗之地也,今祖宗之地不能守,何有于祖宗之法乎 即如此地为外交之署,亦非祖宗之法所有也,因时制宜,诚非得已。”事后,翁同和入奏,光绪帝命令,今后康有为若有条陈,即日呈送,不许阻止,并要康有为呈送所辑日俄变政之书。这样就有了1898年1月29日的《应诏统筹全局折》(上清帝第六书),指出:变则能全,不变则亡,全变则强,小变仍亡,建议皇帝效法日俄推行新政,当务之急是大誓群臣以革旧维新,开制度局,许天下人上书,它实际上是维新派的施政纲领,康有为主张引起了皇帝的共鸣,他当即下令有关部门详细研究康有为建议。

(2)康有为递呈《日本变政考》、《俄彼得变政记》,帮助光绪帝坚定变法决心

帝党官僚翁同和大力举荐康有为,皇帝命令 ( http: / / www.21cnjy.com )总理衙门将康有为撰写的宣传变法的《日本明治变政考》、《俄大彼得变法考》等书进呈上来,皇帝对此十分欣赏,将书“置御案,日加披览”。

(3)1898年康有为成立保国会,宣传变法

【合作探究】4:阅读P135【历史纵横】

回答:(1)保国会成立时间?

(2)保国会的宗旨和性质是什么?

(3)保国会的结果和影响是什么?

(1)1898年4月,康有为在北京组织成立了保国会。

(2)保国会以“保国、保种、保教”为宗旨,具有资产阶级政党的性质。

(3)结果:保国会只举行了两次活动后即自行中止了。

影响:保浙会、保川会、保滇会相继成立,维新变法的浪潮激荡全国。

保国会是御侮救亡的团体,规模比强学会大, 它的成立使维新变法运动正式拉开帷幕。

(4)1898年,在各种力量的推动下,变法形势进一步高涨

当时,各地的维新报刊和学会如雨后春 ( http: / / www.21cnjy.com )笋般地出现。到1897年底,全国出现了讲求维新变法的政治性学会33个,新式学堂17所,报刊19种;到了1898年,学会、学堂、报馆合计达300所以上,维新变法风气在全国各地蓬勃。一些有见识,有爱国心的官员也急切希望通过变法实现富国强兵,摆脱民族危亡的命运。1998年在各种政治力量的推动下,维新变法形势进一步高涨。

【合作探究】5:指导学生阅读张之洞与《劝学篇》,请回答:张之洞的主张与维新派的不同,原因是什么?

张之洞代表的是封建地主阶级,目的是维护清朝腐朽的封建统治。

二、百日维新

1、变法的开始的标志

1898年6月11日颁布《定国是诏》开始~9月21日戊戌政变结束,这次变法历时共103天,又称“百日维新”。

2、百日维新的主要内容

内容 作用 局限

政治 准许臣民上书言事;举荐人才;精简机构,裁撤冗员;取消旗人特权, 资产阶级知识分子有机会参与政权 基本上反映了维新派的愿望和主张在一定程度上动摇了封建统治秩序 没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张(原因)

经济 鼓励发展农工商业;创办国家银行;编制国家预算和决算;举办邮政 有利于中国民族资本主义的发展

文教 废八股;创办各种学堂;派人留学;准许民间办报;设译书局 有利于先进科学文化的传播

军事 按西法武装训练新式军队,添造军舰 增强国防力量

【合作探究】6:指导学生阅读教材,了解百日维新”的基本内容包括政治、经济、文化教育、军事方面。回答:

(1)"允许官民上书言事"反映了哪些人的愿望?

(2)经济方面的改革会起到什么作用?

(3)文化方面的改革的作用有哪些?

(4)军事方面会产生什么影响

(5)从光绪帝在百日维新期间颁布的 ( http: / / www.21cnjy.com )一系列变法诏书看,他虽然采纳了维新派提出的一些主张,但却根本没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张,只字不提建立君主立宪制这个要害问题。这是为什么?

(1)"民"指的是新兴的资产阶级和开明地主,所以,政治方面的改革就是让资产阶级知识分子有机会参与政权,反映了资产阶级的愿望。

(2)有利于资本主义工商业的发展,增强国家的经济实力。

(3)有利于文化、教育、科技的发展,有利于西方科技的传播。

(4)学习西方先进的训练方法,增强国防力量等。

(5)这充分说明光绪帝的变法诏令决不是在实行 ( http: / / www.21cnjy.com )一种民族资产阶级的政治路线。这也表明资产阶级维新派的行动比他们的宣言落后了。变法只局限在社会上层,没有深入广大民众,因而没有形成变革旧制度的巨大力量。

3、进步意义

光绪皇帝的变法上谕,基本反映了资产阶级维新派的愿望与要求。

【合作探究】7:为什么说“百日维新”基本上反映了资产阶级维新派的愿望与要求?

光绪帝没有采纳维新派“行宪 ( http: / / www.21cnjy.com )法,大开国会”,设立制度局等激进主张,但在政治允许一定的言论自由,在经济上制定了一些有利于民族资本主义发展的政策,在文化教育上采取了一些打击旧学、提倡新学的措施。这基本反映了资产阶级维新派的愿望与要求,

(1)这有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播,

(2)给民族资产阶级提供了参与政治的可能性,

(3)在一定程度上动摇了封建统治秩序,具有一定的进步意义。

4、局限性:

(1)没有采纳资产阶级维新派的“行宪法,大开国会”、设立制度局等主张;

(2)没有涉及到解决农民土地问题;

(3)没有深入广大民众与广大民众运动相结合

【合作探究】8:百日维新的特点有哪些?

(1)是变法高潮。

(2)内容基本反映维新派的愿望和要求。

(3)有利于民族资本主义的发展和先进科学文化的传播。

(4)没有触动封建统治的基础,改革不彻底。

【本课小结】

19世纪末列强逐步掀起瓜 ( http: / / www.21cnjy.com )分中国的狂潮,中华民族面临亡国灭种的严重危机。以康、梁为代表的中国近代知识分子为改变现状,救亡图存,极力宣扬变法,他们的主张引起了光绪帝的共鸣,变法形势不断高涨,维新运动从理论宣传转入政治实践阶段。1898年,光绪帝任用维新派进行变法,颁布了一系列法令,在政治、经济、军事、文化各方面进行改革,基本反映了资产阶级维新派的愿望与要求,这有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播,给民族资产阶级提供了参与政治的可能性,在一定程度上动摇了封建统治秩序,具有一定的进步意义。

E布置作业:

F板书设计:略

G教学反思:

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件