人教课标版高中历史选修1教案:9.4《戊戌政变》

文档属性

| 名称 | 人教课标版高中历史选修1教案:9.4《戊戌政变》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-13 07:32:04 | ||

图片预览

文档简介

第4课 戊戌政变

A课程目标:知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

B教学目标

一、知识与技能

1、了解百日维新后新旧势力的交锋,失败的过程和原因意义,培养学生分析问题解决问题的能力和提高学生的思辨能力

2、通过观看影象资料和参与扮演历史短剧,培养学生提取有效信息的能力和语言表达能力。

二、过程与方法

采用情景---对话式教学法、分组讨论,学 ( http: / / www.21cnjy.com )生讲解、分角色扮演等方法,运用多媒体教学,教师层层设疑,深入浅出地启发学生对戊戌政变的相关问题进行思考和讨论,构建师生互动的学习共同体,来突破重点和难点。

三、情感态度和价值观

1、戊戌变法是近代中国第一次思想解放潮流,为中华文明发展史提供了宝贵的财富。但是,在当时的中国改良主义道路是走不通的。

2、使学生认识人生价值的实现不仅取决于个人 ( http: / / www.21cnjy.com )志向和奋斗,也受社会条件的制约,今天社会主义制度为我们人生价值的实现提供了广阔的空间,但奋斗进取的精神不能改变。

C教学重点与难点

重点:新旧势力的交锋。

难点:戊戌变法的失败的原因和历史意义。

D教学过程:

【导入新课】

今天北京菜市口是繁荣祥和的,而1898年北 ( http: / / www.21cnjy.com )京菜市口却沉载了一段悲痛历史。刽子手操起屠刀,戊戌六君子的鲜血染红了他们脚下那片多灾多难的大地。他们生命的终结宣告了戊戌变法悲壮失败。那波澜壮阔的戊戌变法是怎么失败的呢?为什么会失败呢?今天我们一起来学习本单元的最后一课—戊戌政变。

【讲授新课】

一、新旧势力的交锋

1、新旧势力对比

(1)新势力群众基础弱

光绪帝(弱,受约束)

翁同龢(解除远离)

陈宝箴(地方官员个别代表)

(2)旧势力社会基础厚

慈禧太后 (强,控制主宰)

荣禄(提升重用)

大多数中央和地方的高级官

袁世凯(两面派,给新势力设陷阱)

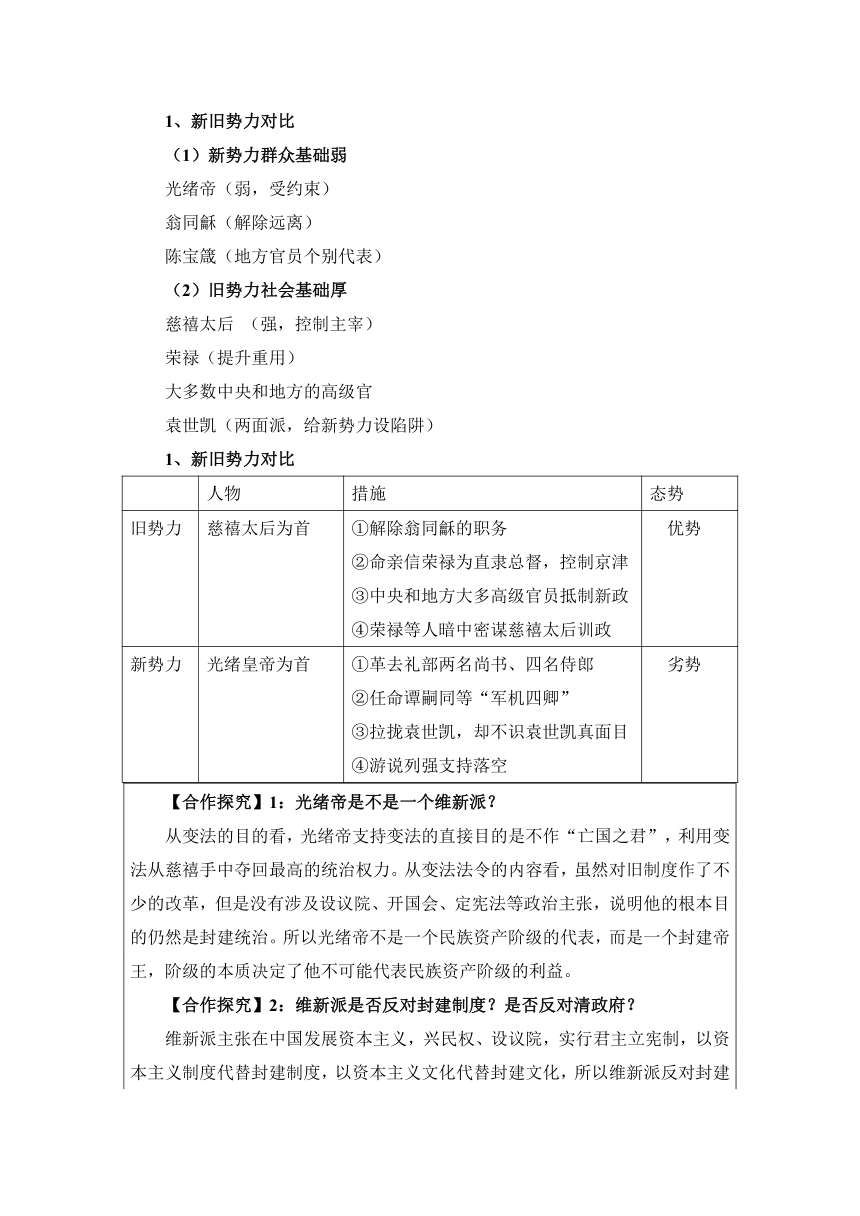

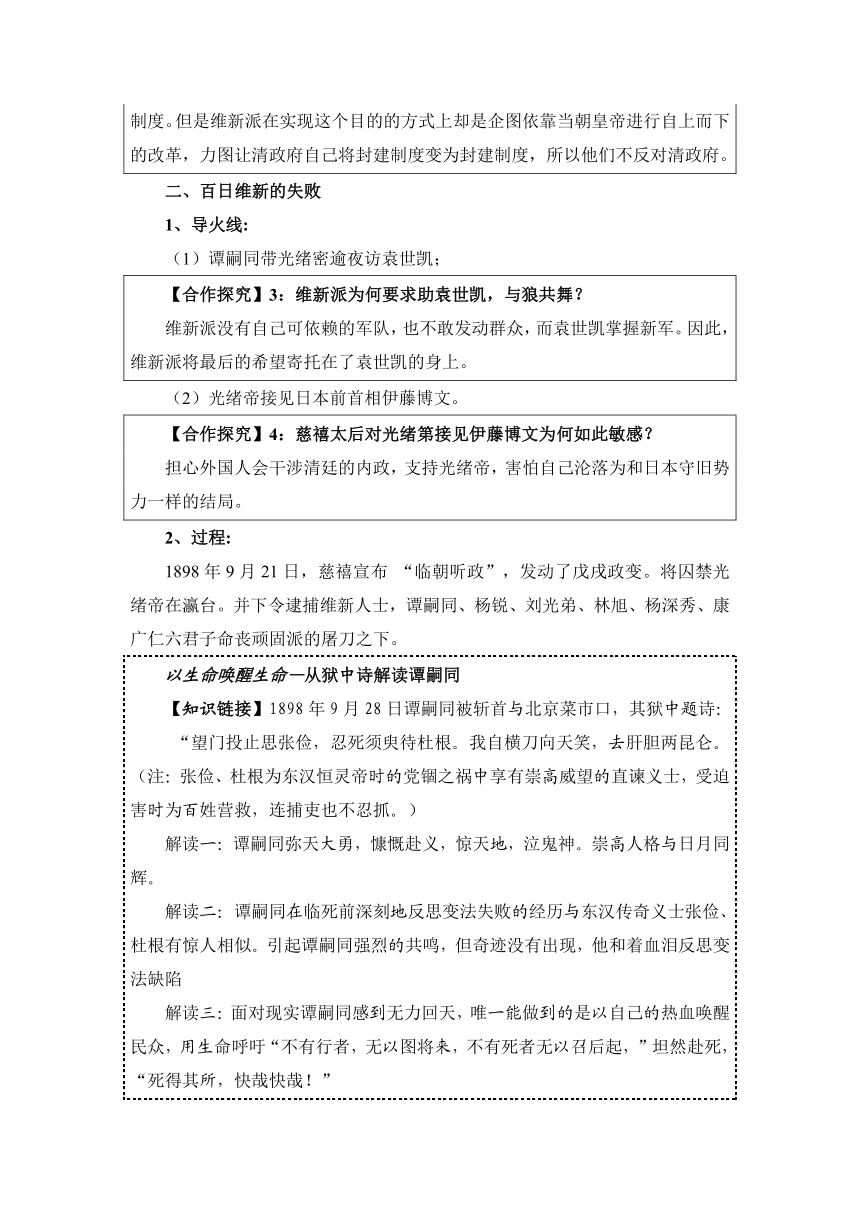

1、新旧势力对比

人物 措施 态势

旧势力 慈禧太后为首 ①解除翁同龢的职务②命亲信荣禄为直隶总督,控制京津③中央和地方大多高级官员抵制新政④荣禄等人暗中密谋慈禧太后训政 优势

新势力 光绪皇帝为首 ①革去礼部两名尚书、四名侍郎②任命谭嗣同等“军机四卿”③拉拢袁世凯,却不识袁世凯真面目④游说列强支持落空 劣势

【合作探究】1:光绪帝是不是一个维新派?

从变法的目的看,光绪帝支持 ( http: / / www.21cnjy.com )变法的直接目的是不作“亡国之君”,利用变法从慈禧手中夺回最高的统治权力。从变法法令的内容看,虽然对旧制度作了不少的改革,但是没有涉及设议院、开国会、定宪法等政治主张,说明他的根本目的仍然是封建统治。所以光绪帝不是一个民族资产阶级的代表,而是一个封建帝王,阶级的本质决定了他不可能代表民族资产阶级的利益。

【合作探究】2:维新派是否反对封建制度?是否反对清政府?

维新派主张在中国发展资本主义,兴民权、 ( http: / / www.21cnjy.com )设议院,实行君主立宪制,以资本主义制度代替封建制度,以资本主义文化代替封建文化,所以维新派反对封建制度。但是维新派在实现这个目的的方式上却是企图依靠当朝皇帝进行自上而下的改革,力图让清政府自己将封建制度变为封建制度,所以他们不反对清政府。

二、百日维新的失败

1、导火线:

(1)谭嗣同带光绪密逾夜访袁世凯;

【合作探究】3:维新派为何要求助袁世凯,与狼共舞?

维新派没有自己可依赖的军队,也不敢发动群众,而袁世凯掌握新军。因此,维新派将最后的希望寄托在了袁世凯的身上。

(2)光绪帝接见日本前首相伊藤博文。

【合作探究】4:慈禧太后对光绪第接见伊藤博文为何如此敏感?

担心外国人会干涉清廷的内政,支持光绪帝,害怕自己沦落为和日本守旧势力一样的结局。

2、过程:

1898年9月21日,慈禧宣布 “ ( http: / / www.21cnjy.com )临朝听政”,发动了戊戌政变。将囚禁光绪帝在瀛台。并下令逮捕维新人士,谭嗣同、杨锐、刘光弟、林旭、杨深秀、康广仁六君子命丧顽固派的屠刀之下。

以生命唤醒生命—从狱中诗解读谭嗣同

【知识链接】1898年9月28日谭嗣同被斩首与北京菜市口,其狱中题诗:

“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根 ( http: / / www.21cnjy.com )。我自横刀向天笑,去肝胆两昆仑。(注:张俭、杜根为东汉恒灵帝时的党锢之祸中享有崇高威望的直谏义士,受迫害时为百姓营救,连捕吏也不忍抓。)

解读一:谭嗣同弥天大勇,慷慨赴义,惊天地,泣鬼神。崇高人格与日月同辉。

解读二:谭嗣同在临死前深刻地反思变法失败的经 ( http: / / www.21cnjy.com )历与东汉传奇义士张俭、杜根有惊人相似。引起谭嗣同强烈的共鸣,但奇迹没有出现,他和着血泪反思变法缺陷

解读三:面对现实谭嗣同感到 ( http: / / www.21cnjy.com )无力回天,唯一能做到的是以自己的热血唤醒民众,用生命呼吁“不有行者,无以图将来,不有死者无以召后起,”坦然赴死,“死得其所,快哉快哉!”

解读四:谭嗣同在生命的最后时刻留给了我们什么?是勇气?是无奈?是悲哀?还是唤醒……

三、变法失败的原因与变法的历史意义

1、变法失败的原因:

(1)主观:资产阶级的软弱性、妥协性决定其缺乏反封建的勇气,且策略不当;

①缺乏坚强的组织领导,脱离广大人民群众;

②只寄希望于没有实权的光绪帝和少数官僚;

③对袁世凯和帝国主义列强抱有不切实际的幻想;

④变法策略比较激进,缺乏循序渐进的过程,某些措施也缺乏可操作性。

(2)客观:封建顽固势力过于强大,慈禧太后掌握实权、地方官员大多反对变法,资本主义发展不够充分,资产阶级维新派力量过于弱小;(根本原因)

中国半殖民地半封建社会的 ( http: / / www.21cnjy.com )社会性质决定了中国民族资本主义在夹缝中生存,力量薄弱,这就决定了民族资产阶级力量的弱小,而新势力的主要阶级来源就是民族资产阶级。旧势力的阶级根基封建势力在中国有千年历史,力量雄厚。悬殊的力量对比是变法失败的根本原因。

(3)经济基础:民族资本主义虽然有一定发展,但仍然相对弱小,变法缺乏相应经济基础;

(4)直接原因:袁世凯的叛变 。

(5)外部原因:列强要把中国变成其殖民地,不希望中国富强

2、启示:

(1)睁眼看世界,寻求新思想,是中华民族振兴 的重要途径;

(2)新生事物是不可能被扼杀的,历史发展趋势是不可能遏制的;

(3)资产阶级由于时代阶级的局限不能领导中国革命取胜。

3、评价

(1)性质:一场自上而下的资产阶级性质的改革、也是一场思想思想启蒙运动;

(2)作用:

①爱国性(从背景看)---是一场救亡图存的爱国运动:

变法运动是在中华民族遭遇空前危机的情况 ( http: / / www.21cnjy.com )下开始的,尤其在甲午战争失败于邻国日本后,帝国主义掀起对中国的瓜分狂潮。《马关条约》签订时出现的“公车上书”成为变法的开始。所以变法图强救亡图存是变法的直接目的。从这个意义上看,变法是爱国的

②进步性(从内容看)---是资产阶级变革社会制度的尝试,符合历史发展趋势:

从变法的内容看,政治上要求实行资产阶级 ( http: / / www.21cnjy.com )君主立宪制度,经济上要求发展资本主义,从人类历史的发展规律看,从世界历史发展的潮流看,推行资本主义是中国的出路,是符合历史发展趋势的。无论是政治主张,还是改良实践,既符合当时中国历史发展趋势,又顺应当时世界发展的大趋势。从这个意义上看,变法是进步的

③启蒙性(过程看)----是近代中国一次思想解放潮流:

从变法运动的过程看,上书、演讲、办 ( http: / / www.21cnjy.com )团体,宣传变祖宗之法,兴民权,学西学,这样必然要和封建思想和文化进行斗争,变法的思想基础是资本主义学说,抨击封建文化宣传资产阶级文化,就是促进近代思想的启蒙,就是第一次思想解放运动;对中国现代化的进程产生了影响;戊戌变法运动是中华文明发展史上的宝贵财富。从这个意义上看,变法是启蒙的。

除此之外,戊戌变法在文化上:有利于西方科技的传播,推动了近代文化和教育事业发展;在习俗上:摒弃陈规陋俗,提倡文明的生活方式,引领时代新风。

因此,戊戌变法作为政治运动虽然失败了,但它留下的遗产却成为中华文明上的宝贵财富。

(3)局限:

由于资产阶级的软弱性和妥协性;缺乏反帝反 ( http: / / www.21cnjy.com )封建的勇气,只采取改良的办法;并对封建反动势力和列强寄予幻想;远离了民众,又害怕民众,只依靠一个没有实权的皇帝来进行变法,因而也就得不到人民群众的支持,归于失败

【本课小结】

在半殖民地半封建的中国,帝国主义同中 ( http: / / www.21cnjy.com )国封建统治阶级相互勾结,形成了控制中国的强大势力。而中国的民族资产阶级先天的软弱性,很难与帝国主义和中国的封建势力抗衡。维新派领导的戊戌变法只能以失败告终。维新派的失败证明,资产阶级用变法的办法不能挽救中国的民族危机,这就是中国当时的国情。但是在维新变法过程中,一些爱国志士,为了挽救祖国,抛头颅、洒热血,作出牺牲,这种爱国主义精神是值得我们学习和发扬的。

E布置作业:

F板书设计:略

G教学反思:

A课程目标:知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

B教学目标

一、知识与技能

1、了解百日维新后新旧势力的交锋,失败的过程和原因意义,培养学生分析问题解决问题的能力和提高学生的思辨能力

2、通过观看影象资料和参与扮演历史短剧,培养学生提取有效信息的能力和语言表达能力。

二、过程与方法

采用情景---对话式教学法、分组讨论,学 ( http: / / www.21cnjy.com )生讲解、分角色扮演等方法,运用多媒体教学,教师层层设疑,深入浅出地启发学生对戊戌政变的相关问题进行思考和讨论,构建师生互动的学习共同体,来突破重点和难点。

三、情感态度和价值观

1、戊戌变法是近代中国第一次思想解放潮流,为中华文明发展史提供了宝贵的财富。但是,在当时的中国改良主义道路是走不通的。

2、使学生认识人生价值的实现不仅取决于个人 ( http: / / www.21cnjy.com )志向和奋斗,也受社会条件的制约,今天社会主义制度为我们人生价值的实现提供了广阔的空间,但奋斗进取的精神不能改变。

C教学重点与难点

重点:新旧势力的交锋。

难点:戊戌变法的失败的原因和历史意义。

D教学过程:

【导入新课】

今天北京菜市口是繁荣祥和的,而1898年北 ( http: / / www.21cnjy.com )京菜市口却沉载了一段悲痛历史。刽子手操起屠刀,戊戌六君子的鲜血染红了他们脚下那片多灾多难的大地。他们生命的终结宣告了戊戌变法悲壮失败。那波澜壮阔的戊戌变法是怎么失败的呢?为什么会失败呢?今天我们一起来学习本单元的最后一课—戊戌政变。

【讲授新课】

一、新旧势力的交锋

1、新旧势力对比

(1)新势力群众基础弱

光绪帝(弱,受约束)

翁同龢(解除远离)

陈宝箴(地方官员个别代表)

(2)旧势力社会基础厚

慈禧太后 (强,控制主宰)

荣禄(提升重用)

大多数中央和地方的高级官

袁世凯(两面派,给新势力设陷阱)

1、新旧势力对比

人物 措施 态势

旧势力 慈禧太后为首 ①解除翁同龢的职务②命亲信荣禄为直隶总督,控制京津③中央和地方大多高级官员抵制新政④荣禄等人暗中密谋慈禧太后训政 优势

新势力 光绪皇帝为首 ①革去礼部两名尚书、四名侍郎②任命谭嗣同等“军机四卿”③拉拢袁世凯,却不识袁世凯真面目④游说列强支持落空 劣势

【合作探究】1:光绪帝是不是一个维新派?

从变法的目的看,光绪帝支持 ( http: / / www.21cnjy.com )变法的直接目的是不作“亡国之君”,利用变法从慈禧手中夺回最高的统治权力。从变法法令的内容看,虽然对旧制度作了不少的改革,但是没有涉及设议院、开国会、定宪法等政治主张,说明他的根本目的仍然是封建统治。所以光绪帝不是一个民族资产阶级的代表,而是一个封建帝王,阶级的本质决定了他不可能代表民族资产阶级的利益。

【合作探究】2:维新派是否反对封建制度?是否反对清政府?

维新派主张在中国发展资本主义,兴民权、 ( http: / / www.21cnjy.com )设议院,实行君主立宪制,以资本主义制度代替封建制度,以资本主义文化代替封建文化,所以维新派反对封建制度。但是维新派在实现这个目的的方式上却是企图依靠当朝皇帝进行自上而下的改革,力图让清政府自己将封建制度变为封建制度,所以他们不反对清政府。

二、百日维新的失败

1、导火线:

(1)谭嗣同带光绪密逾夜访袁世凯;

【合作探究】3:维新派为何要求助袁世凯,与狼共舞?

维新派没有自己可依赖的军队,也不敢发动群众,而袁世凯掌握新军。因此,维新派将最后的希望寄托在了袁世凯的身上。

(2)光绪帝接见日本前首相伊藤博文。

【合作探究】4:慈禧太后对光绪第接见伊藤博文为何如此敏感?

担心外国人会干涉清廷的内政,支持光绪帝,害怕自己沦落为和日本守旧势力一样的结局。

2、过程:

1898年9月21日,慈禧宣布 “ ( http: / / www.21cnjy.com )临朝听政”,发动了戊戌政变。将囚禁光绪帝在瀛台。并下令逮捕维新人士,谭嗣同、杨锐、刘光弟、林旭、杨深秀、康广仁六君子命丧顽固派的屠刀之下。

以生命唤醒生命—从狱中诗解读谭嗣同

【知识链接】1898年9月28日谭嗣同被斩首与北京菜市口,其狱中题诗:

“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根 ( http: / / www.21cnjy.com )。我自横刀向天笑,去肝胆两昆仑。(注:张俭、杜根为东汉恒灵帝时的党锢之祸中享有崇高威望的直谏义士,受迫害时为百姓营救,连捕吏也不忍抓。)

解读一:谭嗣同弥天大勇,慷慨赴义,惊天地,泣鬼神。崇高人格与日月同辉。

解读二:谭嗣同在临死前深刻地反思变法失败的经 ( http: / / www.21cnjy.com )历与东汉传奇义士张俭、杜根有惊人相似。引起谭嗣同强烈的共鸣,但奇迹没有出现,他和着血泪反思变法缺陷

解读三:面对现实谭嗣同感到 ( http: / / www.21cnjy.com )无力回天,唯一能做到的是以自己的热血唤醒民众,用生命呼吁“不有行者,无以图将来,不有死者无以召后起,”坦然赴死,“死得其所,快哉快哉!”

解读四:谭嗣同在生命的最后时刻留给了我们什么?是勇气?是无奈?是悲哀?还是唤醒……

三、变法失败的原因与变法的历史意义

1、变法失败的原因:

(1)主观:资产阶级的软弱性、妥协性决定其缺乏反封建的勇气,且策略不当;

①缺乏坚强的组织领导,脱离广大人民群众;

②只寄希望于没有实权的光绪帝和少数官僚;

③对袁世凯和帝国主义列强抱有不切实际的幻想;

④变法策略比较激进,缺乏循序渐进的过程,某些措施也缺乏可操作性。

(2)客观:封建顽固势力过于强大,慈禧太后掌握实权、地方官员大多反对变法,资本主义发展不够充分,资产阶级维新派力量过于弱小;(根本原因)

中国半殖民地半封建社会的 ( http: / / www.21cnjy.com )社会性质决定了中国民族资本主义在夹缝中生存,力量薄弱,这就决定了民族资产阶级力量的弱小,而新势力的主要阶级来源就是民族资产阶级。旧势力的阶级根基封建势力在中国有千年历史,力量雄厚。悬殊的力量对比是变法失败的根本原因。

(3)经济基础:民族资本主义虽然有一定发展,但仍然相对弱小,变法缺乏相应经济基础;

(4)直接原因:袁世凯的叛变 。

(5)外部原因:列强要把中国变成其殖民地,不希望中国富强

2、启示:

(1)睁眼看世界,寻求新思想,是中华民族振兴 的重要途径;

(2)新生事物是不可能被扼杀的,历史发展趋势是不可能遏制的;

(3)资产阶级由于时代阶级的局限不能领导中国革命取胜。

3、评价

(1)性质:一场自上而下的资产阶级性质的改革、也是一场思想思想启蒙运动;

(2)作用:

①爱国性(从背景看)---是一场救亡图存的爱国运动:

变法运动是在中华民族遭遇空前危机的情况 ( http: / / www.21cnjy.com )下开始的,尤其在甲午战争失败于邻国日本后,帝国主义掀起对中国的瓜分狂潮。《马关条约》签订时出现的“公车上书”成为变法的开始。所以变法图强救亡图存是变法的直接目的。从这个意义上看,变法是爱国的

②进步性(从内容看)---是资产阶级变革社会制度的尝试,符合历史发展趋势:

从变法的内容看,政治上要求实行资产阶级 ( http: / / www.21cnjy.com )君主立宪制度,经济上要求发展资本主义,从人类历史的发展规律看,从世界历史发展的潮流看,推行资本主义是中国的出路,是符合历史发展趋势的。无论是政治主张,还是改良实践,既符合当时中国历史发展趋势,又顺应当时世界发展的大趋势。从这个意义上看,变法是进步的

③启蒙性(过程看)----是近代中国一次思想解放潮流:

从变法运动的过程看,上书、演讲、办 ( http: / / www.21cnjy.com )团体,宣传变祖宗之法,兴民权,学西学,这样必然要和封建思想和文化进行斗争,变法的思想基础是资本主义学说,抨击封建文化宣传资产阶级文化,就是促进近代思想的启蒙,就是第一次思想解放运动;对中国现代化的进程产生了影响;戊戌变法运动是中华文明发展史上的宝贵财富。从这个意义上看,变法是启蒙的。

除此之外,戊戌变法在文化上:有利于西方科技的传播,推动了近代文化和教育事业发展;在习俗上:摒弃陈规陋俗,提倡文明的生活方式,引领时代新风。

因此,戊戌变法作为政治运动虽然失败了,但它留下的遗产却成为中华文明上的宝贵财富。

(3)局限:

由于资产阶级的软弱性和妥协性;缺乏反帝反 ( http: / / www.21cnjy.com )封建的勇气,只采取改良的办法;并对封建反动势力和列强寄予幻想;远离了民众,又害怕民众,只依靠一个没有实权的皇帝来进行变法,因而也就得不到人民群众的支持,归于失败

【本课小结】

在半殖民地半封建的中国,帝国主义同中 ( http: / / www.21cnjy.com )国封建统治阶级相互勾结,形成了控制中国的强大势力。而中国的民族资产阶级先天的软弱性,很难与帝国主义和中国的封建势力抗衡。维新派领导的戊戌变法只能以失败告终。维新派的失败证明,资产阶级用变法的办法不能挽救中国的民族危机,这就是中国当时的国情。但是在维新变法过程中,一些爱国志士,为了挽救祖国,抛头颅、洒热血,作出牺牲,这种爱国主义精神是值得我们学习和发扬的。

E布置作业:

F板书设计:略

G教学反思:

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件