第三单元课外古诗词诵读《行军九日思长安故园》课件-2024-2025学年统编版语文七年级上册(23张ppt)

文档属性

| 名称 | 第三单元课外古诗词诵读《行军九日思长安故园》课件-2024-2025学年统编版语文七年级上册(23张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-02 08:59:53 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

行军九日思长安故园岑 参

1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。(重点)

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,通过解读诗歌意象了解诗歌主旨。(难点)

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象, 感悟诗的意境,

体会诗歌表达的感情,受到情绪的感染和心灵的震撼。 (素养)

核心素养目标

导入新课

同学们,当我们踏上历史的征途,回望那烽火连天的岁月,有一首诗,它跨越了千年的时光,依旧闪耀着人性的光辉与思乡的深情。今天,让我们一同走进《行军九日思长安故园》,去感受诗人在战乱中的家国情怀,体会那份深沉而真挚的思乡之愁。

作者简介

岑参(715-770)荆州江陵人。著名的唐代边塞诗人,曾任嘉州刺史。岑参长于七言歌行,代表作是《白雪歌送武判官归京》。因对边塞风光、军旅生活及少数民族的文化风俗有亲切感受,故其边塞诗尤多佳作。风格与高适相近,后人多并称“高岑”。。因做过嘉州都督,故后人称“岑嘉州”。唐代边塞诗人中最卓越的代表。

知

识

链

接

边塞诗

思想内容:

(1)描写边塞的奇特风景、反映戍边将士生活。

(2)表现建功立业的豪情、报效祖国的激情或壮志难酬的愤懑。

(3)反映战争的残酷和战士的艰苦生活。

(4)表现征人思乡、闺中念远的边愁。

“高岑边塞诗派”

高岑诗派,唐代诗歌流派,又称“高岑边塞诗派”或“盛唐边塞诗派”。

按学术界对“高岑边塞诗派”的理解,此派是指以高适、岑参为主,包括王昌龄、王之涣、李颀等盛唐时期以写边塞题材而著称的一群诗人。

注:据孟二冬查证,“边塞派”这一名称最早出现在胡云翼所著的《唐代的战争文学》(1927年初版)一书中,是胡云翼于国难当头、民族危难之际在民族精神的鼓舞下提出的。其时,“边塞派”指的是有唐一代描写战争与边塞的诗人。

之后,“边塞派”的内涵由大而小:全唐→盛唐→高、岑为主。久而久之,“盛唐边塞诗派”似乎已成为了高适、岑参的代名词,甚至有人认为“边塞诗派”等同于“高岑诗派”。

从汉代开始,到南北朝时已有一些边塞诗人,至隋朝时期,数量不断增多,初唐四杰以及陈子昂等诗人进一步推动了边塞诗的发展,到盛唐则全面成熟。四大边塞诗人,高适、王昌龄、岑参、王之涣四位善子边塞诗创作,作品较为出名,因此被合称为“四大边塞诗人”

文体知识

体裁:五言绝句。

绝句:又称截句、断句、绝诗,是唐朝流行起来的一种诗歌体裁,讲求格律押韵,属于近体诗。每首四句,以五言、七言为主,简称五绝、七绝。

写作背景

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。757年二月,唐肃宗行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注“时未收长安”,因史书载时年九月唐军收复长安,故此诗可能是他当年重阳节在凤翔写的。岑参是南阳人,但久居长安,故称长安为“故园”。

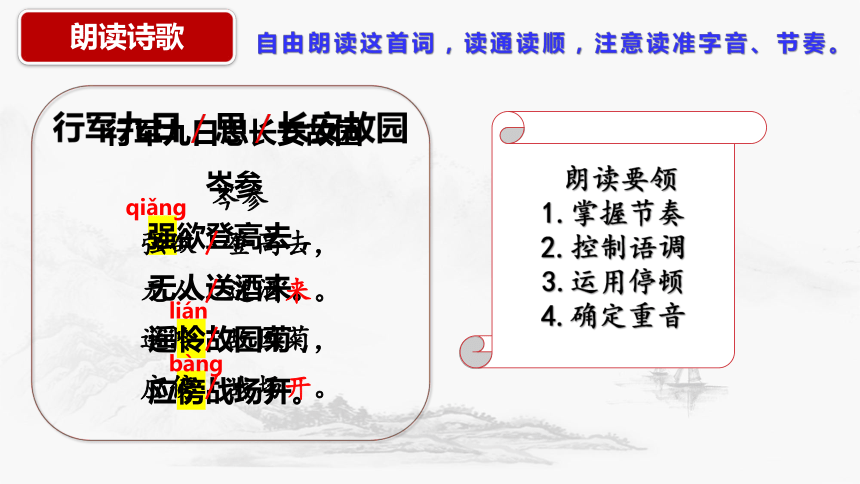

自由朗读这首词,读通读顺,注意读准字音、节奏。

朗读诗歌

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

lián

bàng

qiǎng

岑参

强欲/登高去,

无人/送酒来。

遥怜/故园菊,

应傍/战场开。

行军九日/思/长安故园

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

行军九日思长安故园

故乡

行营、军营。

指九月九日重阳节

题意:九月九日重阳节,我在行军路途中,思念故乡长安。

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

勉强。

重阳节有登高、赏菊、饮酒的风俗。

化用有关陶渊明的典故。据南朝梁萧统《陶渊明传》记载:陶渊明重阳日在宅边的菊花丛中闷坐,刚好江州刺史王弘送酒来,于是痛饮至醉而归。

诗意:(九月九日重阳节)我勉强登上高处远眺,(然而在这战乱的行军途中,)没有谁能给我送酒来。

怜爱,喜爱。

靠近。

诗意:我心情沉重的遥望我的故乡长安,那菊花大概在靠近这战场旁边开放了。

文本探究

劈头一个“强”“字表现了诗人因思念长安故园,以及对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切,根本无心过节,透出些凄凉景况。

1、诗人为什么“强”欲登高?“强”字包含了什么情感?

“登高”二字紧扣题目中的九日。”送酒“化用陶渊明的典故。

2、“遥怜”二字别有韵味,请简单谈谈你的理解。

一个“遥”字渲染了诗人和故园长安相隔之远,一个“怜”字写出诗人对故园的眷恋。诗人通过想象故园菊花盛开的画面来表达乡愁。

“怜”的是“故园菊”,更是故园人,是在战争中饱受摧残的乡亲,诗中流露的是对人民的同情和对和平的渴望,情感深沉蕴藉。

3、“应傍战场开”是想象之语,诗人由此想到了什么?

扣住诗歌题目中的“行军”二字,结合安史之乱和长安被陷的时代特点,写得新巧自然,真实形象,使读者仿佛看到了一幅鲜明的战乱图,表现了诗人对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。

合作探究

1. 此诗写于安史之乱长安被攻陷之时。这首诗写了哪一个中国传统节日,从哪些词语中可以看出?

重阳节“九日”“高”“酒”“菊” 等。

农历九月九日,为传统的重阳节。因为古来的《易经》中把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,日月并阳,两九相重,故而叫重阳,也叫重九,古人认为是个值得庆贺的吉利日子,并且从很早就开始过此节日。

古人庆祝重阳节的活动很多,一般包括出游赏景、登高远眺、观赏菊花、遍插菊花、吃重阳糕、饮菊花酒等活动。重阳佳节,寓意深远,人们对此节历来有着特殊的感情,唐诗宋词中有不少贺重阳,咏菊花的诗词佳作。

重阳节

2、“无人送酒来”运用了怎样的手法?有何效果?造成“无人送酒来”的原因是什么呢

化用陶渊明的典故。

陶渊明酷爱饮酒,但家中常常没有酒。有一年重阳节,陶渊明因没有酒喝而深感苦恼,坐在菊篱边采摘菊花。这时,江州刺史王弘派了一名白衣(官府差役)送酒来,陶渊明高兴地接过酒,尽饮至醉,后来人们便用这则典故形容所渴望的东西朋友正好送来,如同雪中送炭,遂人心愿。

送酒来的典故

这里反用其意,实际上是在写旅况的凄凉萧瑟,无酒可饮,更无菊可赏,暗寓着题中“行军”的特定环境。

3.“遥怜故园菊,应傍战场开”运用了怎样的从艺术表现手法?表达了怎样的思想感情?

作者运用想象,描绘了在战场中开放的故园菊花,一个“遥”字渲染了诗人和故园长安相隔之远,一个“怜”字写出诗人对故园的眷恋。诗人通过想象故园菊花盛开的画面来表达乡愁。“怜”的是“故园菊”,更是故园人,是在战争中饱受摧残的乡亲,诗中流露的是对人民的同情和对和平的渴望,情感深沉蕴藉。

虚写,设想它“应傍战场开”,这样的想象扣住诗题中的“行军”二字,结合安史之乱和长安被陷的时代特点,写得新巧自然,真实形象,使读者仿佛看到了一幅鲜明的战乱图,表现了诗人对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。

知识拓展

故园菊

意象,是指诗中写的物或景,可以直接数出来的,寄托着诗人的情感,如日月星辰、湖光山色、田园桑植、大漠孤烟等,只要倾注了诗人的思想感情,均可叫意象。意象有单个的,也有群组的。

意象

“故园菊”其所负载的意义已经突破了单纯的惜花和思乡,更寄托着对饱经战争忧患的人民的同情和对和平的渴望

古诗中常见的意象有:

1.月:常寄托思乡、思亲之情,或营造清幽、凄凉的氛围。

2.柳:“柳”与“留”谐音,多表惜别挽留之意。

3.雁:常象征游子的思乡之情,或传递书信、消息。

4.梅:常象征高洁、坚强、不屈的品质。

5.菊:往往代表隐士的高洁品质,或象征着孤独、清幽。

6.酒:有时抒发愉悦之情,有时排解忧愁苦闷。

7.长亭:是送别之地,常蕴含离情别绪。

8.夕阳:常营造出凄凉、失落的氛围。

9.羌笛:多传达出边塞生活的孤寂、幽怨。

10.红豆:常象征爱情或相思。

①惜花之情

②思乡之情

③忧国之情

④忧民之情

拓展延伸

于长安归还扬州九月九日行薇山亭赋韵

南北朝·江总

心逐南云逝,形随北雁来。

故乡篱下菊,今日几花开。

这首诗是作者晚年回归故乡时路过薇山亭时所作。该诗主要通过南云、北雁寄托自己对家乡的思恋,通过单独询问故乡篱笆下菊花抒发了诗人思乡欲归的急迫心情。

出 塞 王昌龄

秦时明月汉时关,

万里长征人未还。

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山。

凉州词 王之涣

黄河远上白云间,

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

这首诗与孟浩然《过故人庄》都有“菊”这个意象,它们有什么不同

过故人庄

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

译文:

老朋友预备丰盛的饭菜,邀请我去他乡村田家玩。

翠绿的树林围绕着村落,苍青的山峦在城外横卧。

推开窗户面对谷场菜园,手举酒杯闲谈庄稼情况。

等到九九重阳节到来时,再请君来这里观赏菊花。

示例:岑诗中的菊花盛开在战火纷飞的家乡,表达的是诗人思乡的惆怅和忧国忧民的情怀,寄托着对和平的渴望;

孟诗中的菊花开在环境优美.生活富足的农家小院中,表达了作者对恬静闲适的田园生活的喜爱之情。

归纳主旨

这首五言绝句通过写诗人在九月九日重阳节登高望远,表现了诗人的孤寂和凄凉,饱含思乡之情,更寄托着对饱经战争忧患的人民的同情和对和平的渴望。

写作特色

以想象的手法描绘了长安故园纷飞的战火,断垣残壁间丛丛寂寞开放的菊花,以写故园菊来写故园长安,让读者仿佛看到一幅鲜明的战乱图,从而形象地表达诗人对故园的思念和对国事的忧虑。

巧妙运用典故,无矫揉造作之感,使人不觉是用典,达到了前人提出的“用事”的最高要求。

构思精巧:表面看来写得平直朴素, 但实际上构思精巧, 情韵无限。 他通过“遥怜故园菊, 应傍战场开”这样的想象, 将个人的情感与国家、 人民的命运紧密相连, 使诗歌的意境更加深远, 主题更加突出。

课堂小结

行军九日思长安故园

一二句

三四句

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

用典

联想

思念家乡

渴望和平

检测提升

1、下列对诗歌分析不正确的一项是( )

A.岑参的这首五绝,表现的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。

B.首句“登高”二字就紧扣题目中的“九日”。劈头一个“强”字,则表现了诗人在战乱中的凄清境况。

C.第三句化用陶渊明的典故,反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴。

D.结句用的是叙述语言,朴实无华,但是寓巧于朴,寓意深长,耐人咀嚼,使全诗的思想和艺术境界出现了一个飞跃。

2、“菊花”是古诗词中经常出现的一种意象,在不同的语境中寄托了不同的情怀。以下诗句中的“菊”和本诗中的“菊”表达的思想感情最接近的一项是( )

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。 B.故乡篱下菊,今日几花开。

C.待到重阳日,还来就菊花。 D. 采菊东篱下,悠然现南山。

C

B

3、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗写的是重阳节这一传统节日,从“九日”“登高”“饮酒”“菊”等可以看出。

B.诗歌以“强”字开头,是不愿为之又不得不为之的心态体现,表现了诗人在战乱中的凄清景况。

C.此诗以“重阳登高”为题材,语言朴实,构思精巧,是一首耐人寻味的抒情佳作。

D. “无人送酒来”一句化用有关陶渊明的典故,表达诗人渴望像陶渊明一样赏菊畅饮。

4、对《行军九日思长安故园》赏析有误的一项是( )

A、首句“登高”二字紧扣题目中的“九日”。劈头一个“强”字,则表现了诗人在战乱中的凄清景况。

B、第二句化用陶渊明的典故。这里反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴。

C、第三句开头一个“遥”字,是渲染自己和故园长安相隔之远,可见作者报效祖国的忠心。

D、整首诗寄托着诗人对饱经战争忧患的人民的同情,对早日平定安史之乱的渴望。

D

C

行军九日思长安故园岑 参

1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。(重点)

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,通过解读诗歌意象了解诗歌主旨。(难点)

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象, 感悟诗的意境,

体会诗歌表达的感情,受到情绪的感染和心灵的震撼。 (素养)

核心素养目标

导入新课

同学们,当我们踏上历史的征途,回望那烽火连天的岁月,有一首诗,它跨越了千年的时光,依旧闪耀着人性的光辉与思乡的深情。今天,让我们一同走进《行军九日思长安故园》,去感受诗人在战乱中的家国情怀,体会那份深沉而真挚的思乡之愁。

作者简介

岑参(715-770)荆州江陵人。著名的唐代边塞诗人,曾任嘉州刺史。岑参长于七言歌行,代表作是《白雪歌送武判官归京》。因对边塞风光、军旅生活及少数民族的文化风俗有亲切感受,故其边塞诗尤多佳作。风格与高适相近,后人多并称“高岑”。。因做过嘉州都督,故后人称“岑嘉州”。唐代边塞诗人中最卓越的代表。

知

识

链

接

边塞诗

思想内容:

(1)描写边塞的奇特风景、反映戍边将士生活。

(2)表现建功立业的豪情、报效祖国的激情或壮志难酬的愤懑。

(3)反映战争的残酷和战士的艰苦生活。

(4)表现征人思乡、闺中念远的边愁。

“高岑边塞诗派”

高岑诗派,唐代诗歌流派,又称“高岑边塞诗派”或“盛唐边塞诗派”。

按学术界对“高岑边塞诗派”的理解,此派是指以高适、岑参为主,包括王昌龄、王之涣、李颀等盛唐时期以写边塞题材而著称的一群诗人。

注:据孟二冬查证,“边塞派”这一名称最早出现在胡云翼所著的《唐代的战争文学》(1927年初版)一书中,是胡云翼于国难当头、民族危难之际在民族精神的鼓舞下提出的。其时,“边塞派”指的是有唐一代描写战争与边塞的诗人。

之后,“边塞派”的内涵由大而小:全唐→盛唐→高、岑为主。久而久之,“盛唐边塞诗派”似乎已成为了高适、岑参的代名词,甚至有人认为“边塞诗派”等同于“高岑诗派”。

从汉代开始,到南北朝时已有一些边塞诗人,至隋朝时期,数量不断增多,初唐四杰以及陈子昂等诗人进一步推动了边塞诗的发展,到盛唐则全面成熟。四大边塞诗人,高适、王昌龄、岑参、王之涣四位善子边塞诗创作,作品较为出名,因此被合称为“四大边塞诗人”

文体知识

体裁:五言绝句。

绝句:又称截句、断句、绝诗,是唐朝流行起来的一种诗歌体裁,讲求格律押韵,属于近体诗。每首四句,以五言、七言为主,简称五绝、七绝。

写作背景

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。757年二月,唐肃宗行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注“时未收长安”,因史书载时年九月唐军收复长安,故此诗可能是他当年重阳节在凤翔写的。岑参是南阳人,但久居长安,故称长安为“故园”。

自由朗读这首词,读通读顺,注意读准字音、节奏。

朗读诗歌

行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

lián

bàng

qiǎng

岑参

强欲/登高去,

无人/送酒来。

遥怜/故园菊,

应傍/战场开。

行军九日/思/长安故园

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

行军九日思长安故园

故乡

行营、军营。

指九月九日重阳节

题意:九月九日重阳节,我在行军路途中,思念故乡长安。

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

勉强。

重阳节有登高、赏菊、饮酒的风俗。

化用有关陶渊明的典故。据南朝梁萧统《陶渊明传》记载:陶渊明重阳日在宅边的菊花丛中闷坐,刚好江州刺史王弘送酒来,于是痛饮至醉而归。

诗意:(九月九日重阳节)我勉强登上高处远眺,(然而在这战乱的行军途中,)没有谁能给我送酒来。

怜爱,喜爱。

靠近。

诗意:我心情沉重的遥望我的故乡长安,那菊花大概在靠近这战场旁边开放了。

文本探究

劈头一个“强”“字表现了诗人因思念长安故园,以及对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切,根本无心过节,透出些凄凉景况。

1、诗人为什么“强”欲登高?“强”字包含了什么情感?

“登高”二字紧扣题目中的九日。”送酒“化用陶渊明的典故。

2、“遥怜”二字别有韵味,请简单谈谈你的理解。

一个“遥”字渲染了诗人和故园长安相隔之远,一个“怜”字写出诗人对故园的眷恋。诗人通过想象故园菊花盛开的画面来表达乡愁。

“怜”的是“故园菊”,更是故园人,是在战争中饱受摧残的乡亲,诗中流露的是对人民的同情和对和平的渴望,情感深沉蕴藉。

3、“应傍战场开”是想象之语,诗人由此想到了什么?

扣住诗歌题目中的“行军”二字,结合安史之乱和长安被陷的时代特点,写得新巧自然,真实形象,使读者仿佛看到了一幅鲜明的战乱图,表现了诗人对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。

合作探究

1. 此诗写于安史之乱长安被攻陷之时。这首诗写了哪一个中国传统节日,从哪些词语中可以看出?

重阳节“九日”“高”“酒”“菊” 等。

农历九月九日,为传统的重阳节。因为古来的《易经》中把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,日月并阳,两九相重,故而叫重阳,也叫重九,古人认为是个值得庆贺的吉利日子,并且从很早就开始过此节日。

古人庆祝重阳节的活动很多,一般包括出游赏景、登高远眺、观赏菊花、遍插菊花、吃重阳糕、饮菊花酒等活动。重阳佳节,寓意深远,人们对此节历来有着特殊的感情,唐诗宋词中有不少贺重阳,咏菊花的诗词佳作。

重阳节

2、“无人送酒来”运用了怎样的手法?有何效果?造成“无人送酒来”的原因是什么呢

化用陶渊明的典故。

陶渊明酷爱饮酒,但家中常常没有酒。有一年重阳节,陶渊明因没有酒喝而深感苦恼,坐在菊篱边采摘菊花。这时,江州刺史王弘派了一名白衣(官府差役)送酒来,陶渊明高兴地接过酒,尽饮至醉,后来人们便用这则典故形容所渴望的东西朋友正好送来,如同雪中送炭,遂人心愿。

送酒来的典故

这里反用其意,实际上是在写旅况的凄凉萧瑟,无酒可饮,更无菊可赏,暗寓着题中“行军”的特定环境。

3.“遥怜故园菊,应傍战场开”运用了怎样的从艺术表现手法?表达了怎样的思想感情?

作者运用想象,描绘了在战场中开放的故园菊花,一个“遥”字渲染了诗人和故园长安相隔之远,一个“怜”字写出诗人对故园的眷恋。诗人通过想象故园菊花盛开的画面来表达乡愁。“怜”的是“故园菊”,更是故园人,是在战争中饱受摧残的乡亲,诗中流露的是对人民的同情和对和平的渴望,情感深沉蕴藉。

虚写,设想它“应傍战场开”,这样的想象扣住诗题中的“行军”二字,结合安史之乱和长安被陷的时代特点,写得新巧自然,真实形象,使读者仿佛看到了一幅鲜明的战乱图,表现了诗人对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。

知识拓展

故园菊

意象,是指诗中写的物或景,可以直接数出来的,寄托着诗人的情感,如日月星辰、湖光山色、田园桑植、大漠孤烟等,只要倾注了诗人的思想感情,均可叫意象。意象有单个的,也有群组的。

意象

“故园菊”其所负载的意义已经突破了单纯的惜花和思乡,更寄托着对饱经战争忧患的人民的同情和对和平的渴望

古诗中常见的意象有:

1.月:常寄托思乡、思亲之情,或营造清幽、凄凉的氛围。

2.柳:“柳”与“留”谐音,多表惜别挽留之意。

3.雁:常象征游子的思乡之情,或传递书信、消息。

4.梅:常象征高洁、坚强、不屈的品质。

5.菊:往往代表隐士的高洁品质,或象征着孤独、清幽。

6.酒:有时抒发愉悦之情,有时排解忧愁苦闷。

7.长亭:是送别之地,常蕴含离情别绪。

8.夕阳:常营造出凄凉、失落的氛围。

9.羌笛:多传达出边塞生活的孤寂、幽怨。

10.红豆:常象征爱情或相思。

①惜花之情

②思乡之情

③忧国之情

④忧民之情

拓展延伸

于长安归还扬州九月九日行薇山亭赋韵

南北朝·江总

心逐南云逝,形随北雁来。

故乡篱下菊,今日几花开。

这首诗是作者晚年回归故乡时路过薇山亭时所作。该诗主要通过南云、北雁寄托自己对家乡的思恋,通过单独询问故乡篱笆下菊花抒发了诗人思乡欲归的急迫心情。

出 塞 王昌龄

秦时明月汉时关,

万里长征人未还。

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山。

凉州词 王之涣

黄河远上白云间,

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

这首诗与孟浩然《过故人庄》都有“菊”这个意象,它们有什么不同

过故人庄

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

译文:

老朋友预备丰盛的饭菜,邀请我去他乡村田家玩。

翠绿的树林围绕着村落,苍青的山峦在城外横卧。

推开窗户面对谷场菜园,手举酒杯闲谈庄稼情况。

等到九九重阳节到来时,再请君来这里观赏菊花。

示例:岑诗中的菊花盛开在战火纷飞的家乡,表达的是诗人思乡的惆怅和忧国忧民的情怀,寄托着对和平的渴望;

孟诗中的菊花开在环境优美.生活富足的农家小院中,表达了作者对恬静闲适的田园生活的喜爱之情。

归纳主旨

这首五言绝句通过写诗人在九月九日重阳节登高望远,表现了诗人的孤寂和凄凉,饱含思乡之情,更寄托着对饱经战争忧患的人民的同情和对和平的渴望。

写作特色

以想象的手法描绘了长安故园纷飞的战火,断垣残壁间丛丛寂寞开放的菊花,以写故园菊来写故园长安,让读者仿佛看到一幅鲜明的战乱图,从而形象地表达诗人对故园的思念和对国事的忧虑。

巧妙运用典故,无矫揉造作之感,使人不觉是用典,达到了前人提出的“用事”的最高要求。

构思精巧:表面看来写得平直朴素, 但实际上构思精巧, 情韵无限。 他通过“遥怜故园菊, 应傍战场开”这样的想象, 将个人的情感与国家、 人民的命运紧密相连, 使诗歌的意境更加深远, 主题更加突出。

课堂小结

行军九日思长安故园

一二句

三四句

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

用典

联想

思念家乡

渴望和平

检测提升

1、下列对诗歌分析不正确的一项是( )

A.岑参的这首五绝,表现的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。

B.首句“登高”二字就紧扣题目中的“九日”。劈头一个“强”字,则表现了诗人在战乱中的凄清境况。

C.第三句化用陶渊明的典故,反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴。

D.结句用的是叙述语言,朴实无华,但是寓巧于朴,寓意深长,耐人咀嚼,使全诗的思想和艺术境界出现了一个飞跃。

2、“菊花”是古诗词中经常出现的一种意象,在不同的语境中寄托了不同的情怀。以下诗句中的“菊”和本诗中的“菊”表达的思想感情最接近的一项是( )

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。 B.故乡篱下菊,今日几花开。

C.待到重阳日,还来就菊花。 D. 采菊东篱下,悠然现南山。

C

B

3、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗写的是重阳节这一传统节日,从“九日”“登高”“饮酒”“菊”等可以看出。

B.诗歌以“强”字开头,是不愿为之又不得不为之的心态体现,表现了诗人在战乱中的凄清景况。

C.此诗以“重阳登高”为题材,语言朴实,构思精巧,是一首耐人寻味的抒情佳作。

D. “无人送酒来”一句化用有关陶渊明的典故,表达诗人渴望像陶渊明一样赏菊畅饮。

4、对《行军九日思长安故园》赏析有误的一项是( )

A、首句“登高”二字紧扣题目中的“九日”。劈头一个“强”字,则表现了诗人在战乱中的凄清景况。

B、第二句化用陶渊明的典故。这里反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴。

C、第三句开头一个“遥”字,是渲染自己和故园长安相隔之远,可见作者报效祖国的忠心。

D、整首诗寄托着诗人对饱经战争忧患的人民的同情,对早日平定安史之乱的渴望。

D

C

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首